Лабораторная работа №1

Наименование работы: Определение твердости металла

Цель занятия: Ознакомиться с устройством прибора Роквелла и овладеть методикой определения твёрдости металлов

Приобретаемые навыки и умения:

1. Пользоваться прибором для измерения твердости

2. Производить правильное снятие показаний

Норма времени:2 часа

Оборудование: Твердомер ТКМ-359, микроскоп МПБ-2, испытуемые образцы, таблица соотношений чисел твёрдости по Бринеллю и Роквеллу.

Правила охраны труда при выполнении работ: соблюдение правил, изложенных в инструкции

Литература: Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2012. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

Ход работы:

Краткие теоретические сведения по теме «Твердость металла».

Твердостью называется способность металлов оказывать сопротивление внедрению в их поверхность других, более твердых тел (не изменяющих при вдавливании своей формы).

Твердость является одним из важнейших механических свойств металлов. От степени твердости зависит возможность использования металла для изготовления различных деталей машин или инструментов.

Твердость тесно связана с такими основными характеристиками металлов и сплавов, как прочность, износоустойчивость, и является весьма важной характеристикой металла при выборе режущих инструментов (напильников, резцов, метчиков, сверл и др.). Чем тверже металл, тем он хуже обрабатывается на металлорежущих станках. Часто в зависимости от твердости металла судят о его способности сопротивляться износу, например, чем тверже сталь, тем меньше она изнашивается, и наоборот.

В настоящее время имеется много методов определения твердости металлов.

В заводской и лабораторной практике особенно широкое распространение получили такие способы испытаний твердости:

а) вдавливанием шарика из твердой стали (метод Бринелля), ГОСТ 9012-59;

б) вдавливанием вершины алмазного конуса (метод Роквелла), ГОСТ 9013-59;

в) вдавливанием вершины алмазной пирамиды (метод Виккерса), ГОСТ 2999-59.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством прибора ТКМ-359

2. Ознакомиться с методикой измерения твёрдости.

3. Измерить твёрдость отожженных сталей марок 30 и 60 со стальным шариком (1=1,59 мм при нагрузке 1 кН (1000 кгс)

4. Результаты измерений твёрдости сталей внести в протокол испытаний.

5. Выявить зависимость твёрдости отожжённых сталей от содержания в ней углерода.

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под твёрдостью металла?

2. Рассказать принцип определения твёрдости методом Роквелла.

3. В чём сущность определения твёрдости методом Бринелля?

4. Как влияет содержание углерода на твёрдость металла?

Лабораторная работа № 2

Тема: Определение плотности металлов

Цель занятия: научиться определять плотность металлов простейшим методом

Приобретаемые навыки и умения:

1. Научиться определять плотность металлов простейшим методом

2. Производить математические расчеты.

3. Пользоваться справочной литературой.

Норма времени:2 часа

Оборудование: раздаточный материал, тетради, ручки, весы, образцы металлов, дистиллированная вода, мерный стакан, леска или нить, калькулятор

Правила охраны труда при выполнении работ: соблюдение правил, изложенных в инструкции

Литература: Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2012. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

Ход работы:

Краткие теоретические сведения

Плотность материала - это физическая величина определяющая отношения массы материала к занимаемому объему. Единицей измерения плотности в системе СИ принята размерность кг/м3.

По плотности металлы делятся на следующие группы:

легкие (плотность не более 5 г/см3) - магний, алюминий, титан и др.:

тяжелые - (плотность от 5 до 10 г/см 3) - железо, никель, медь, цинк, олово и др. (это наиболее обширная группа);

очень тяжелые (плотность более 10 г/см 3) - молибден, вольфрам, золото, свинец и др.

В таблице 1 приведены значения плотности металлов. (Это и последующие таблицы характеризуют свойства тех металлов, которые составляют основу сплавов для художественного литья).

Таблица 1. Плотность металла.

| Металл | Плотность г/см3 | Металл | Плотность г/см3 |

| Магний | 1,74 | Железо | 7,87 |

| Алюминий | 2,70 | Медь | 8,94 |

| Титан | 4,50 | Серебро | 10,50 |

| Цинк | 7,14 | Свинец | 11,34 |

| Олово | 7,29 | Золото | 19,32 |

Порядок выполнения

1. Произвести взвешивание образцов металлов в сухом виде

2. Взвесить образцы металлов, повесив их на нить (леску) и погрузив в стакан с дистиллированной водой

3. Составить таблицу «Плотность металлов» и занести данные в таблицу

| № п/п | Вес в сухом состоянии | Вес в воде | Рассчитанная плотность | Металл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Математическим способом вычислить плотность образцов

ρ=mсух/m в жидк

4. Сравнив табличные и экспериментальные данные сделать выводы о характере металлов

Контрольные вопросы:

1. Что такое плотность металлов?

2. В каких единицах измеряется плотность?

3. Почему в данном способе используют дистиллированную воду?

Лабораторная работа № 3

Тема: Изучение свойств меди

Цель работы : изучить особенности меди и ее свойства.

Приобретаемые навыки и умения: 1. Научиться пользоваться мультиметром

2. Производить математические расчеты.

3. Пользоваться справочной литературой.

Норма времени:4 часа

Оборудование и материалы: медные провода и контакты, мультиметр

Правила охраны труда при выполнении работ: соблюдение правил, изложенных в инструкции

Литература: Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2012. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

Ход работы:

Основные теоретические сведения

Медь - металл розово-красного цвета, относится к группе тяжелых металлов, является отличным проводником тепла и электрического тока. Электропроводность меди в 1,7 раза выше, чем у алюминия, и в 6 раз выше, чем у железа. Латинское название меди Cuprum произошло от названия острова Кипр, где уже в III в. до н. э. существовали медные рудники и выплавлялась медь. Около II - III в. выплавка меди производилась в широком масштабе в Египте, в Месопотамии, на Кавказе, в других странах древнего мира. Но, тем не менее, медь - далеко не самый распространенный в природе элемент: содержание меди в земной коре составляет 0,01%, а это лишь 23-е место среди всех встречающихся элементов.

В промышленном производстве и при ремонте узлов техники различного назначения широко применяются сплавы меди - бронза и латунь. По бронзовым сплавам - свойства бронзы, по сплавам меди с цинком (латунь) - свойства латуни, применение латуни. Конечно, наиболее широко в современной промышленности распространено железо и его сплавы - стали, свойства чёрных металлов и свойства стали позволяют, ввиду их относительной дешевизны, во многом заменять более дорогие цветные металлы.

При отрицательных температурах медь имеет более высокие прочностные свойства и более высокую пластичность, чем при температуре 20°С. Признаков холодноломкости техническая медь не имеет. С понижением температуры увеличивается предел текучести меди и резко возрастает сопротивление пластической деформации. Применение меди

Такие свойства меди, как электропроводность и теплопроводность, обусловили основную область применения меди - электротехническая промышленность, в частности, для изготовления проводов, электродов и т. д. Для этой цели применяется чистый металл (99,98-99,999%), прошедший электролитическое рафинирование. Медь обладает многочисленными уникальными свойствами: устойчивостью к коррозии, хорошей технологичностью, достаточно долгим сроком службы, прекрасно сочетается с деревом, природным камнем, кирпичом и стеклом. Благодаря своим уникальным свойствам, с древнейших времен этот металл используется в строительстве: для кровли, украшения фасадов зданий. Срок службы медных строительных конструкций исчисляется сотнями лет. Кроме этого, из меди изготовлены детали химической аппаратуры и инструмент для работы с взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами. Очень важная область применения меди - производство сплавов. Один из самых полезных и наиболее употребляемых сплавов - латунь (или желтая медь). Ее главные составные части: медь и цинк. Добавки других элементов позволяют получать латуни с самыми разнообразными свойствами. Латунь тверже меди, она ковкая и вязкая, потому легко прокатывается в тонкие листы или выштамповывается в самые разнообразные формы. Одна беда: она со временем чернеет. С древнейших времен известна бронза.

Медь, ее соединения и сплавы находят широкое применение в различных отраслях промышленности.

В электротехнике медь используется в чистом виде: в производстве кабельных изделий, шин голого и контактного проводов, электрогенераторов, телефонного и телеграфного оборудования и радиоаппаратуры. Из меди изготавливают теплообменники, вакуум-аппараты, трубопроводы. Более 30% меди идет на сплавы.

Сплавы меди с другими металлами используют в машиностроении, в автомобильной и тракторной промышленности (радиаторы, подшипники), для изготовления химической аппаратуры.

Медь применяется в качестве монтажных, обмоточных и установочных проводов. Ее сплавы используются в качестве контактов электрических приборов. Медь широко применяется в качестве шин для обеспечения токопроводности силовых установок (Распределительные шкафы, шинопроводы, рубильники, разъединители и т.д.). Медь отличается хорошей электропроводностью, теплопроводностью, стойкостью к коррозии.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с образцами меди в виде катушек и шин.

2. Замерить сопротивление катушек с разным количеством витков и заполнить таблицу

3. Сравнить полученные результаты с приборами, находившимися в эксплуатации

4. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Характеристика меди.

2. Защита меди от коррозии

3. Достоинства и недостатки меди.

Лабораторная работа № 4

Тема: Изучение свойств алюминия

Цель работы: изучение особенностей алюминия в электромонтажных работах.

Приобретаемые навыки и умения: 1. Научиться пользоваться мультиметром

2. Производить математические расчеты.

3. Пользоваться справочной литературой.

Норма времени4 часа

Оборудование и материалы: алюминиевые провода, мультиметр

Правила охраны труда при выполнении работ: соблюдение правил, изложенных в инструкции

Литература: Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2012. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

Ход работы:

Основные теоретические сведения. Алюминий — элемент главной подгруппы третьей группы третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13. Обозначается символом Al (лат. Aluminium). Относится к группе лёгких металлов. Наиболее распространённый металл и третий по распространённости химический элемент в земной коре (после кислорода и кремния).

Простое вещество алюминий (CAS-номер: 7429-90-5) — лёгкий, парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия.

Физические свойства:

Металл серебристо-белого цвета, лёгкий

плотность — 2,7 г/см³

температура плавления у технического алюминия — 658 °C, у алюминия высокой чистоты — 660 °C

Алюминий обладает высокой электропроводностью (37·106 См/м) и теплопроводностью (203,5 Вт/(м·К)), 65 % от электропроводности меди, обладает высокой светоотражательной способностью.

Алюминий образует сплавы почти со всеми металлами. Наиболее известны сплавы с медью и магнием (дюралюминий) и кремнием (силумин).

При нормальных условиях алюминий покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой и потому не реагирует с классическими окислителями. Благодаря этому алюминий практически не подвержен коррозии и потому широко востребован современной индустрией. Однако при разрушении оксидной плёнки (например, при контакте с растворами солей аммония NH4+, горячими щелочами или в результате амальгамирования), алюминий выступает как активный металл-восстановитель.

Электропроводность алюминия всего в 1,7 раза меньше, чем у меди, при этом алюминий приблизительно в 4 раза дешевле за килограмм, но, за счёт в 3,3 раза меньшей плотности, для получения равного сопротивления его нужно приблизительно в 2 раза меньше по весу. Поэтому он широко применяется в электротехнике для изготовления проводов, их экранирования и даже в микроэлектронике при изготовлении проводников в чипах. Меньшую электропроводность алюминия по сравнению с медью компенсируют увеличением сечения алюминиевых проводников. Недостатком алюминия как электротехнического материала является наличие прочной оксидной плёнки,затрудняющей пайку.

Алюминий дешевле, чем медь, поэтому применяется в качестве проводов, кабелей, шин и обмоток машин меньшей мощностью, чем медные.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с алюминиевыми проводами.

2. Замерить сопротивление алюминиевых проводов разной длины и сечения.

3. Сравнить полученные результаты.

4. Заполнить таблицу

5. Ответить на контрольные вопросы.

| № п/п | Длина провода | Площадь сечения | Измеренное сопротивление |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы:

1. Характеристика алюминия.

2. Применение алюминия.

3. Достоинства и недостатки алюминия.

4. Защита алюминия от окисления.

5. Виды изоляции на алюминиевых проводах.

Лабораторная работа №5

Тема: «Определение условной вязкости жидких диэлектриков»

Цель работы: ознакомиться с устройством приборов для определения условной вязкости и методами ее определения.

Приобретаемые навыки и умения:

1. Научиться пользоваться вискозиметром

2. Производить математические расчеты.

3. Пользоваться справочной литературой.

Норма времени:4часа

Приборы и оборудование: вискозиметр, стеклянный стакан, образцы жидких диэлектриков, термометр, секундомер

Правила охраны труда при выполнении работ: соблюдение правил, изложенных в инструкции

Литература: Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб. пос. Лабораторный практикум / В.А. Стуканов. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013

Ход работы:

Краткие теоретические сведения

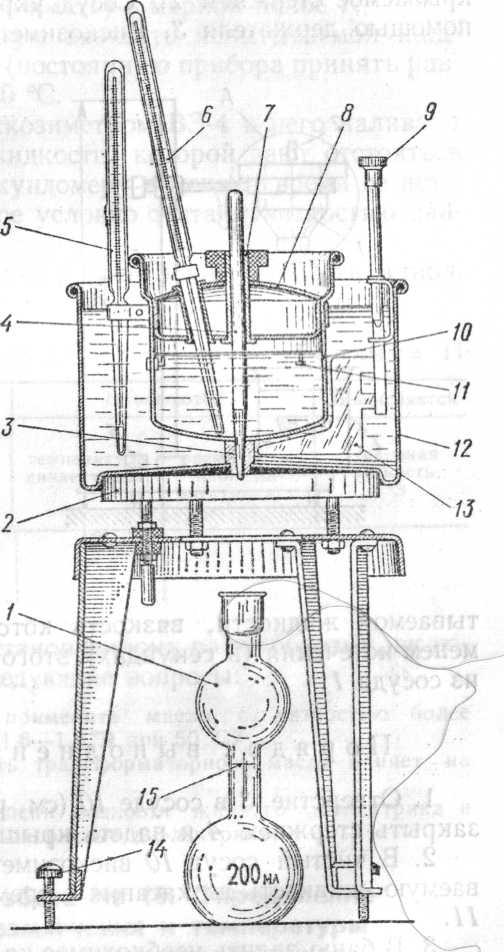

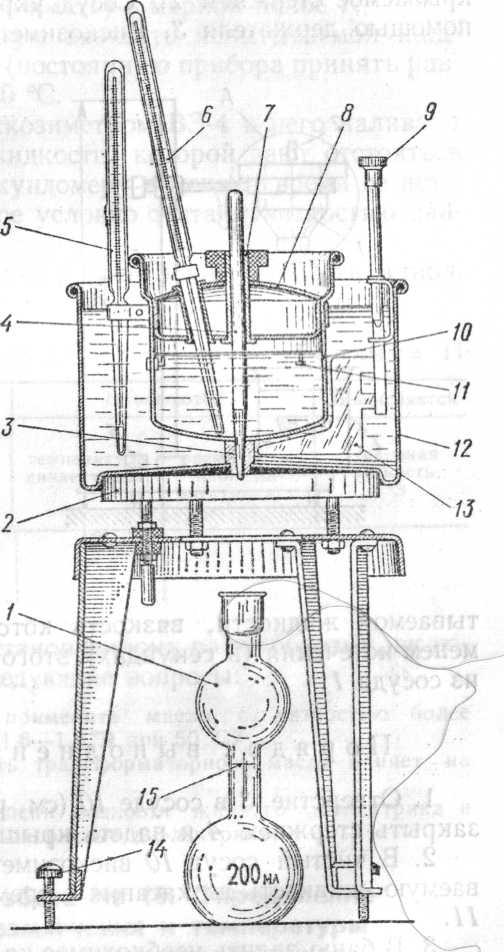

Рисунок 1 Универсальный вискозиметр ВУ

Рисунок 1 Универсальный вискозиметр ВУ

1 — мерная колба, 2 — электронагревательный прибор, 3 — сточное отверстие, 4 — стержень, 5 — термометр для измерения температуры жидкости в бане, 6 — термометр для измерения температуры испытываемой жидкости, 7 — отверстие для стержня, 8 — крышка, 9 — рукоятка мешалки, 10 — латунный сосуд (резервуар для испытываемой жидкости), 11 — указатель (латунный штифт), 12 — баня, 13 — мешалка (лопатка), 14 — установочный винт, 15 — метка, соответствующая емкости 200 мл

Для определения условной вязкости жидких диэлектриков используют универсальный вискозиметр ВУ (рис. 1). .Его главная часть — латунный сосуд 10, куда заливают испытываемую жидкость. Сосуд 10 помещен внутри латунного сосуда (бани) 12, заливаемого водой, маслом или другой жидкостью. В крышке 8 сосуда 10 имеются два отверстия: отверстие для термометра 6 и отверстие 7 для деревянного или фибрового стержня 4. Стержень 4 своим острием закрывает сточное отверстие 3— цилиндрический канал, внутренний диаметр которого 2,8 мм и высота 20 мм.

Баня 12 подогревается нагревательным прибором 2. Мешалка 13 служит для перемешивания жидкости в бане. Температура бани измеряется термометром 5, укрепляемым в зажиме. Внутри сосуда 10 имеются острия указателей 11, верхние концы которых должны одновременно касаться уровня залитого в сосуд жидкого диэлектрика; это дает возможность проверить горизонтальность установки прибора. Горизонтальность установки регулируют винтами 14. Под прибор устанавливают мерную колбу 1.

Для определения вязкости можно использовать и более простой по конструкции вискозиметр ВЗ-4, позволяющий определить вязкость жидкого диэлектрика, не подогревая его.

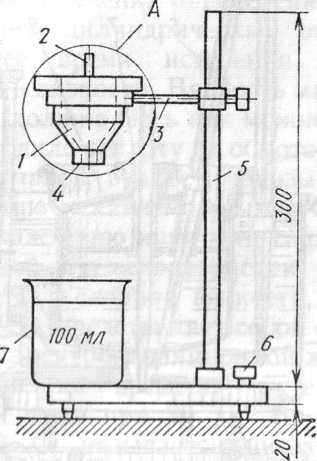

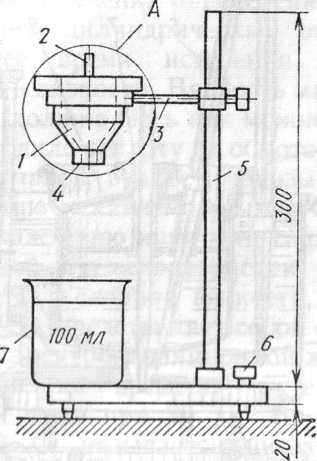

Рисунок 2 Вискозиметр ВЗ-4

Рисунок 2 Вискозиметр ВЗ-4

1 — сосуд, 2 — стержень, 3 — держатель, 4 — сточное отверстие, 5 — штатив, 6 — штифт для горизонтальной установки, 7 — сосуд для приема жидкости

Сосуд 1 вискозиметра ВЗ-4 (рис.2) изготовлен из металла или пластмассы. В конусообразном его дне имеется сточное отверстие ø 4 мм, закрываемое стержнем 2. Сосуд укреплен на штативе 5 с помощью держателя 3. Вискозиметр вмещает 100 мл испытываемой жидкости, вязкость которой определяется временем истечения (в секундах) этого количества жидкости из сосуда 1.

Для жидких диэлектриков (электроизоляционных масел, лаков, заливочных и пропиточных компаундов и подобных им материалов) одной из наиболее важных характеристик является вязкость. Вязкость — это свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Вязкость характеризуется коэффициентом внутреннего трения. Если вязкость жидкости большая, то жидкость густая, ее частицы имеют малую подвижность; если вязкость малая, то частицы жидкости очень подвижны. Пропитывающая способность жидких диэлектриков определяется их вязкостью. Чем меньше вязкость жидкого диэлектрика, тем глубже проникают его частицы в пористые диэлектрики и между витками обмотки.

Вязкость измеряют специальным прибором— вискозиметром. Работа вискозиметра основана на измерении времени истечения определенного объема жидкости из сосуда через цилиндрические отверстия (сопла) в его дне. Большее время истечения жидкости свидетельствует о большей вязкости. Вязкость масла, заливаемого в трансформатор, должна быть как можно меньшей, чтобы масло лучше отводило теплоту от обмоток. В масляных выключателях масло малой вязкости оказывает меньшее сопротивление движению механизмов выключателя и способствует лучшему охлаждению дуги и ее гашению.

Одной из характеристик вязкости является условная вязкость. Условная вязкость, измеряемая в градусах Энглера (°Э), представляет собой отношение времени истечения 200 мл электроизоляционной жидкости при заданной температуре ко времени истечения 200 мл дистиллированной воды при 20 °С. Время истечения 200 мл воды при 20 °С называется постоянной прибора, она равна 50—52 с.

Применяется и другая характеристика вязкости — кинематическая вязкость, измеряемая стоксами (1 Ст = 10-4 м2/с). Одна сотая стокса — сантистокс (сСт). Кинематическая вязкость при 20 °С приблизительно равна 1 сСт.

Единица условной вязкости ВУ связана с единицей кинематической вязкости γ эмпирическим соотношением ВУ (град) = 1,135 γ (сСт).

Вязкость жидких диэлектриков, как и другие физические свойства, изменяется с изменением температуры внешней среды.

Порядок выполнения работы

1. Отверстие 3 в сосуде 10 (см. рис. 1) предварительно закрыть стержнем 4 и надеть крышку.

2. В чистый сосуд 10 вискозиметра ВУ залить испытываемую жидкость до касания с тремя остриями указателей

3. В баню залить необходимое количество водопроводной воды и установить термометр.

4. Медленно подогревать баню электронагревательным прибором 2 до установления нужной температуры испытываемой жидкости (для трансформаторного масла 20 или 50 °С), причем температура жидкости в бане не должна превышать температуры испытываемой жидкости более чем на 0,2 °С.

5. После этого приступить к измерению условной вязкости. Для этого выдержать при достигнутой температуре жидкость в течение 5 мин. Затем вынуть стержень 4 и одновременно пустить в ход секундомер. Остановить секундомер в момент, когда уровень жидкости дойдет до отметки 200 мл (пену во внимание не принимать) в мерной колбе 1.

6. Определить условную вязкость испытываемой жидкости в градусах Энглера (постоянную прибора принять равной 50—52 с) при 20 и 50 °С.

При пользовании вискозиметром ВЗ-4 в него наливают 100мл испытываемой жидкости, которой дают отстояться в течение 5 мин, и по секундомеру отмечают время ее истечения в секундах, которое условно считают вязкостью данной жидкости.

7. Результаты измерения и вычислений записать в табл.1

Таблица 1 Результаты измерений

| Номер п/п | Наименование диэлектрика | Постоянная прибора, с | Изменяются | Вычисляется |

| температура диэлектрика, °С | время истечения диэлектрика, с | условная вязкость, °Э |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы:

1 Почему недопустимо применять масло с вязкостью более 4-4,5°Э при 20 °С и менее 1,6—1,8 °Э при 50 °С?

2 Каким образом вязкость трансформаторного масла влияет на работу трансформатора?

3 Какова зависимость степени вязкости жидкого диэлектрика и его способности пропитывать пористые диэлектрики?

Лабораторная работа № 6

Тема: Определение плотности трансформаторного масла

Цель работы: научиться определять плотность трансформаторного масла

Приобретаемые навыки и умения:

1. Научиться пользоваться ареометром

2. Производить математические расчеты.

3. Пользоваться справочной литературой.

Норма времени:4 часа

Оборудование и материалы: ареометр, стеклянный стакан, градусник, образцы разных марок трансформаторных масел

Правила охраны труда при выполнении работ: соблюдение правил, изложенных в инструкции

Литература: Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб. пос. Лабораторный практикум / В.А. Стуканов. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013

Ход работы: Основные теоретические сведения

Плотность трансформаторного масла относится к наиважнейшим его физическим показателям, которые во многом определяют уровень качества масла и его рабочие функции.

Показатель плотности трансформаторного масла зависит от производителя. Но в основном это число не может превышать 900 кг/м3 при заданной температуре 20 °C.

Исходя из научных определений, плотностью трансформаторного масла называется величина, определяемая отношением массы вещества к занимаемому им объему. С повышением температуры плотность масла снижается. На отечественном рынке стандартный диапазон плотности масла варьируется в соотношении (0.84-0.89)×103 кг/м3 и зависит от его химического состава.

Наряду с другими показателями, такими как теплоемкость, теплопроводность, вязкость кинематическая и динамическая, температуропроводность и т.д., плотность трансформаторного масла характеризует его рабочие функции и сигнализирует о качестве их выполнения.

Требования к трансформаторному маслу в соответствии с его прямым назначением (электроизоляционный материал, теплоотводящая и дугогасящая среда, а также среда, защищающая твердую изоляцию от проникновения в нее влаги и воздуха) отражены в технических нормах и документах.

К тому же плотность трансформаторных масел является исходным показателем для вычисления других его характеристик. Кинематическая вязкость или удельный коэффициент внутреннего трения – это отношение динамической вязкости при данной температуре к плотности. Вязкость любой жидкости, в том числе масла, характеризует ее способность оказывать сопротивление при перемещении одной части жидкости относительно другой. Вязкость масла является параметром, который влияет на передачу тепла как при естественной циркуляции масла в небольших трансформаторах, так и при принудительной циркуляции с помощью насосов в больших трансформаторах.

Этот показатель, характеризует функцию трансформаторного масла, как охладителя, а, с другой стороны, нормирует его способности диэлектрика. Поэтому вычисления вязкости всегда остаются важной частью экспертизы любой рабочей жидкости, и, в основном, нуждаются в среднем показателе (в меру высоком и в меру низком) для соответствия обеим функциям трансформаторного масла.

На практике так же очень важно рассчитать показатель вязкость масла при низких температурах для работы в условиях крайнего севера, экспериментальное определение которого является довольно сложным.

Итак, плотность трансформаторного масла находится в ряду основных физических показателей, благодаря тому, что входит в уравнения вычислений других параметров. И так же, как сама плотность масел зависит от исходного сырья, дальнейшие характеристики могут зависеть от самой величины плотности, упрощая тем самым процедуры и экспертизы качества трансформаторных масел.

Порядок выполнения работы

Пикнометрический метод

Измерение плотности пикнометром основано на взвешивании находящегося в нём вещества (обычно в жидком состоянии), заполняющего пикнометр до метки на горловине или до верхнего края капилляра, что соответствует номинальной вместимости пикнометра. Измерения объёма значительно упрощаются, если вместо одной метки у пикнометра имеется шкала. Очень удобен в работе пикнометр с боковой капиллярной трубкой, у которой пробкой служит тело термометра. Плотность твёрдых тел определяют, погружая их в пикнометр с жидкостью. Для измерения плотности газов применяют пикнометры специальной формы (шаровидные и др.).

Для определения водного числа пикнометра, т.е. массы воды в объеме пикнометра, пустой пикнометр высушивают в сушильном шкафу и охлаждают до 20 °С, а затем взвешивают на аналитических весах.Далее пикнометр заполняют несколько выше метки дистиллированной водой и термостатируют в сушильном шкафу при 20 °С в течение 20-30 мин (если температура в помещении составляет 20 ºС, то термостатируют на воздухе то же время).

Затем избыток воды удаляют полоской фильтровальной бумаги, отсчитывают по нижнему мениску. При помощи фильтровальной бумаги нужно также удалить воду, которая иногда остается на внутренних стенках горлышка пикнометра. Водное число пикнометра (М3) равно разности между массой пикнометра с водой и массой пустого пикнометра (М1).

Затем определяют массу нефтепродукта в объеме пикнометра. Для этого испытуемый нефтепродукт предварительно термостатируют в сухом закрытом сосуде при 20 °С, наливают до метки и взвешивают. Плотность нефтепродукта рассчитывают по формуле:

d204= [(М2 – М1)/M3] 0,997 + 0,0012

где М2 — масса пикнометра с нефтепродуктом;

0,997 — плотность воды при 20°С;

0,0012 — плотность воздуха при температуре 20°С и давлении 760 мм рт. ст.

Полученные данные занести в тетрадь

Контрольные вопросы:

1. Назначение трансформаторного масла

2. Какая плотность у трансформаторного масла при температуре 20 С?

3. Можно ли смешивать трансформаторные масла различных марок?

Рисунок 1 Универсальный вискозиметр ВУ

Рисунок 1 Универсальный вискозиметр ВУ Рисунок 2 Вискозиметр ВЗ-4

Рисунок 2 Вискозиметр ВЗ-4