Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение

«Средняя Общеобразовательная Школа№64»

Реферат на тему:

«Лыжная подготовка »

Выполнила:

Ученица 10 «Б» класса,

Кузнецова Дарья

Руководитель:

Иванова Е.Н.

г. Ижевск,2019

Содержание

Введение 3

Основы техники передвижения 4-5

Лыжные ходы, подъёмы, торможения 6-25

Подбор инвентаря 25-27

Список использованной литературы 28

Введение

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности.

Исключительно велико и воспитательное значение передвижения на лыжах. Во всех видах занятий на лыжах – на уроках, на тренировках, на соревнованиях или просто на прогулках – успешно воспитываются важнейшие морально-волевые качества: смелость и настойчивость, дисциплинированность и трудолюбие, способность к перенесению любых трудностей.

Лыжи имеют большое прикладное значение в быту и на различных работах в условиях длительной и снежной зимы в северных и восточных районах страны, где используются охотниками, геологами, связистами, лесниками.

Доступность лыжного спорта делает его очень популярным среди школьников и молодежи. Особенно привлекают спуски со склонов различной крутизны.

Занятия на лыжах имеют образовательное значение. В ходе занятий лыжники приобретают новые знания, умения и навыки, связанные с лыжным спортом (изучают теорию лыжного спорта, закономерности подготовки, гигиену занятий физическими упражнениями и т.д.).

Занятия по лыжной подготовке направлены на формирование навыков в способах передвижения, строевых и боевых приемах на лыжах, развитие выносливости, воспитание настойчивости и упорства, закаливание организма.

Основы техники передвижения

Передвижение на лыжах во время занятий и тренировок проходит в различных условиях рельефа местности, состояния и микрорельефа лыжни при непрерывно изменяющихся условиях скольжения и сцепления лыж со снегом. Все это требует от лыжников овладения совершенной техникой лыжных ходов, спусков и поворотов в движении. Скорость передвижения на лыжах зависит не только от совершенной техники, но и от общей физической и функциональной подготовки, от качества лыжного инвентаря и смазки лыж (условий скольжения и сцепления лыж со снегом). Техника передвижения на лыжах - это наиболее рациональная для конкретных условий и данного уровня физической подготовленности спортсмена система движений, обеспечивающая при оптимальной экономичности наиболее высокий спортивный результат. За многие годы развития лыжного спорта техника передвижения на лыжах постоянно совершенствовалась. В последнее время благодаря усилиям ученых, тренеров и спортсменов сложилась система точных требований к технике и методике ее совершенствования. Основные требования:

Эффективность действий спортсмена

Экономичность

Устойчивость техники

Вариантность техники

Индивидуализация техники

Техника любого способа передвижения на лыжах не является неизменной. С ростом уровня общей и специальной физической подготовки, с дальнейшим улучшением качества спортивного инвентаря и смазки лыж, с углублением и расширением научных исследований в лыжном спорте периодически вносятся рациональные изменения в технику способов передвижения на лыжах.

К примеру, рассмотрим технику конькового хода. Отталкиваясь внутренним ребром одной из лыж назад-в сторону (скользящий упор), лыжник переносит вес тела на другую скользящую лыжу, и движения повторяются с другой ноги, отталкивание выполняется со скользящей лыжи. В отличие от классических ходов остановки лыжи в циклах хода нет. При передвижении этим ходом активно работают и руки, отталкивание происходит одновременно или попеременно в согласовании с ритмом работы ног. Возможны варианты и без отталкивания руками (с махами рук и без них). На ровных участках трассы толчок руками чаще всего выполняется одновременно, а на подъемах - в зависимости от крутизны (одновременно или попеременно). Полуконьковый ход (отталкивание многократно одной из ног, другая скользит прямолинейно) применяется чаще при прохождении поворота по пологой дуге (толчок выполняется наружной лыжей).

Лыжные ходы, подъемы, торможения

Попеременный двухшажный ход. При разучивании техники попеременного двухшажного хода рекомендуется использовать следующие имитационные упражнения без лыж, а затем и на лыжах:

1. Ходьба короткими шагами на полусогнутых ногах. Упражнение выполняется без лыж на небольшом подъеме в гору (2—49). Ноги должны быть расслаблены; они выносятся вперед маховыми плавными движениями. Это упражнение полезно для выработки толчка и последующего махового свободного переноса ноги с мягкой постановкой на грунт.

Для разучивания координации движений ног и рук это же упражнение выполняют в разных условиях, например при подъеме по склону наискось с движениями рук, с палками, которые берут за середину.

2. Махи ногой на месте. Стоя на полусогнутой ноге, другой ногой и руками делают согласованные маховые движения вперед-назад. То же, но после 3—4 маховых движений делают небольшой выпад вперед.

3. Заключительный толчок стопой. В положении выпада делают сильный толчок стопой за счет распрямления ноги в голеностопном суставе.

4. Ходьба полными шагами с движениями рук. Сначала без палок. Махи руками и ногами должны быть ненапряженными, а отталкивание ногой — достаточно быстрое. Затем это же упражнение проделывают уже с палками; необходимо следить за правильностью отталкиваний.

5. Движение на лыжах без толчков палками. Продвижение вперед производится только за счет наклона туловища, надавливания им на руки. При одновременном отталкивании руки почти не меняют своего положения.

6. Туловище держат неподвижно, продвигаются вперед только за счет попеременных толчков руками.

7. Передвижение за счет попеременного отталкивания руками и наклона туловища.

Разучивание техники движений при попеременном двухшажном ходе требует ее анализа по следующим периодам: скольжение и отталкивание.

В скольжении выделяют три фазы: свободное скольжение на лыже, началом которого можно считать отрыв толчковой ноги от снега, а окончанием — постановку на снег палки (рис. 1); выпрямление опорной ноги, которое начинается, как только палка станет на снег, а заканчивается, когда нога максимально распрямится в колене; подседание, следующее после окончания распрямления ноги и завершающееся к моменту, когда каблук ботинка толчковой ноги оторвется от лыжи.

Отталкивание ногой имеет две фазы: разгибание ноги в тазобедренном суставе, но продолжающееся сгибание в коленном, продвижение тела вперед над местом остановки лыжи (характерным моментом служит начало отрыва каблука ботинка толчковой ноги от лыжи, а моментом завершения — начинающееся разгибание ноги в коленном суставе); выпрямление толчковой ноги, заканчивающееся к моменту отрыва толчковой ноги с лыжей от снега.

Рис. 1

Рис. 1

В фазе свободного скольжения наиболее типичными ошибками являются: слишком высокая посадка — опорная нога настолько выпрямляется, что передвижение происходит почти на прямых ногах; стопа или колено опорной ноги чрезмерно выдвигаются вперед; туловище слишком наклонено вперед, ноги прямые; резкое выпрямление туловища; слишком длительное скольжение, затянутое, со значительным снижением скорости к его концу; маховая нога с лыжей ставится на снег преждевременно.

Причины этих ошибок чаще всего кроются в предыдущей фазе движения — отталкивании. Надо, чтобы ученик отталкивался активно и направлял силу толчка вдоль оси тела, а не вверх; палку следует ставить на снег раньше, чем окончится скольжение, и энергично надавливать на нее весом тела. Иногда можно посоветовать уменьшить выпад, если ученики делают его утрированно, все движения производить свободнее, естественнее, динамичнее. Чтобы отучить от двухопорного скольжения, которое возникает в результате раннего опускания на снег маховой ноги и ранней загрузки лыжи, следует дать упражнения на равновесие и повторить все те упражнения, которые использовались скользящего шага (с руками за спиной и т. д.).

Следующий момент, на который надо обращать внимание,— выпрямление опорной ноги, завершающее фазу скольжения на ней. Здесь наблюдаются такие ошибки: сохраняется низкая посадка фазы скольжения, стопа опорной ноги почти не выдвигается вперед (а она должна это делать), тело лыжника не приподнимается; маховая нога излишне сгибается в колене, стопа отстает от колена, в то время как они должны проноситься равноускоренным маятникообразным движением; учащиеся слишком сгибают толчковую руку, при этом кисть находится высоко, а не опускается и туловище не участвует в движении отталкивания — лыжник давит не плечом на палку, а только рукой.

Пути исправления этих ошибок — следить, чтобы колено не выдвигалось вперед — голень должна быть под прямым углом к лыже; палку ставить выпрямленной рукой, нажимать на нее с наклоном туловища в ее сторону (но не утрированно); мах ногой делать свободней, чтобы стопа не отставала от колена.

В следующей фазе — подседания — надо следить, чтобы оно было направлено не только вниз, но и сочеталось с продвижением туловища вперед; маховая нога не должна быть излишне согнута. Прежде всего следует усилить отталкивание, тогда и все другие движения будут выполняться более энергично. При махе ногой бедро и голень должны быть «сблокированы».

Наиболее существенны в технике попеременного двухшажного хода ошибки — в фазе отталкивания. Это запоздание переноса тяжести тела вперед и слишком раннее отталкивание, которое при этом получает направление больше вверх, чем по оси тела («подпрыгивающий ход»); неполное распрямление ноги в коленном и в голеностопном суставах, следствием чего является незавершенный толчок ногой; медленный, вялый толчок; незаконченный толчок рукой — только до бедра; излишние повороты туловища; резкая (броском) загрузка лыжи при переносе на нее тяжести тела. Эти ошибки можно исправить путем упражнений, вырабатывающих более ранний и сильный нажим на палку, законченный резкий вынос вперед маховой ноги, быстрое и полное распрямление ноги. Упражнения можно делать без лыж и на лыжах.

Нужно исправлять ошибки, выраженные в меньшей степени, поскольку, делаясь привычными, они могут со временем усилиться. К ним относятся: неправильный вынос палок (с забрасыванием кистей рук к груди или в стороны), руки излишне напряжены; руки подняты слишком высоко; палки ставят далеко от лыжни; раскачивание туловища;- слишком опущена или высоко поднята голова, общая скованность движений; при движении назад - вверх после толчка нога не расслаблена.

Одновременный двухшажный ход. Обучение этому ходу начинают с рассказа о том, чем характеризуются одновременные ходы, каковы их виды и применение. Основу одновременных ходов составляет сильный толчок руками, после него следует скольжение по инерции на обеих лыжах, поставленных рядом. По количеству шагов до отталкивания руками различают одношажный и двухшажный ходы. Ход, при котором шагов не делают, называется бесшажным.

Одновременные ходы применяются при хорошем скольжении, когда для палок есть достаточная опора в снегу. Основная нагрузка приходится на мышцы рук и туловища. Эти мышцы устают быстрее, чем мышцы ног, поэтому обычно этот способ чередуют с попеременным двухшажным ходом.

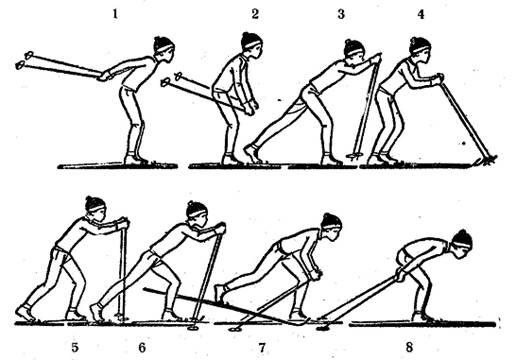

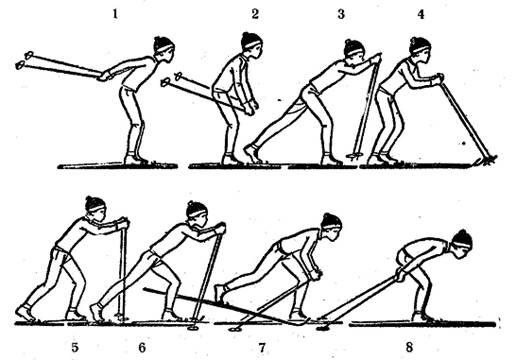

Одновременный двухшажный ход в условиях хорошего скольжения, при движении по горизонтальной лыжне является одним из самых эффективных. Правда, в крупных соревнованиях, когда лыжники идут по специально укатанной лыжне, пользуются только пластиковыми лыжами и отличными мазями, главным образом используют одношажный ход. Но для школьников и для менее подготовленных взрослых лыжников двухшажный ход легче. Рекомендуется продемонстрировать его технику при помощи или кинограммы (рис. 2):

Рис. 2

Рис. 2

1. Первый шаг и вынесение палок (1—3): остановка лыжи, перекат, подседание (элементы подготовки к отталкиванию ногой) и вынесение рук вперед; толчок ногой, перенесение тяжести тела на другую ногу, а также вынесение палок вперед; скольжение на опорной ноге, руки остаются чуть согнутыми, кисти на уровне глаз, палки могут продолжать маятникообразное движение.

2. Второй шаг и постановка палок на снег (4—5).

3. Отталкивание двумя палками и приставление ноги: мах вперед, затем торможение (6 — 7).

4. Отрыв палок от снега и скольжение на двух лыжах (8).

После демонстрации и объяснения техники желательно без лыж проделать с детьми следующее имитационное упражнение. Приняв позу скольжения на двух лыжах, учащиеся делают шаг вперед, как при попеременном ходе, и выносят вперед руки. Шаг должен быть достаточно широким. Затем делают второй шаг и как можно больше вытягиваются вперед вслед за руками. Одновременно с приставлением ноги после второго шага нужно имитировать толчок палками, как при одновременном двухшажном ходе. Выполняя это упражнение повторно, особое внимание обратить на первый скользящий шаг с выносом рук. Шаги нужно делать с имитацией переката, подседания, законченного выпрямления толчковой ноги, распрямления ее в голеностопном суставе, махового выноса другой ноги.

На снегу движения производятся в той же последовательности. Учащиеся принимают позу скольжения на двух лыжах, на счет «раз» делают скользящий шаг левой ногой и, выпрямляясь, выносят палки вперед; на счет «два» делают шаг правой, ставят палки на снег; на счет «три» отталкиваются палками и приставляют в конце толчка левую ногу к правой. При обучении надо следить, принимают ли учащиеся правильную позу («посадку»), достаточно ли активно отталкиваются палками, правильно ли согласуют работу рук и ног.

Посадка, как при скольжении, так и при отталкивании должна быть достаточно низкой (но не чрезмерно, так как это утомительно), шаги широкими, равной длины. Лыжу следует ставить на снег только тогда, когда маховая нога поравняется с опорной.

Нужно следить, чтобы дети выносили палки вперед одновременно и ставили недалеко от лыжни. Палки можно выносить кольцами вперед, чтобы иметь более длительную опору и более плавно отталкиваться, или ставить ближе к носкам ботинок, под острым углом, чтобы отталкиваться быстрее и резче. Это обычно делают при значительной скорости, в движении под уклон. Надо следить, чтобы дети не начинали опираться на палки и отталкиваться слишком рано, когда они еще мало наклонены. Отталкиваться надо не столько за счет силы рук, сколько мышц туловища. После отталкивания руками следует выпрямлять тело плавно, вес распределять равномерно на всю стопу. Значительное отклонение на пятки считается ошибкой.

При оценке техники выполнения одновременного двухшажного хода в IV классе существенными ошибками надо считать: слабые толчки ногами и недостаточно широкие шаги; при первом шаге и при приставлении ноги после второго шага маховая нога рано опускается на снег; слишком раннее отталкивание палками, когда они еще недостаточно наклонены; неэнергичное отталкивание палками; после отталкивания руки и палки не составляют одну прямую линию.

Такие ошибки, как неодновременное отталкивание палками, постановка их далеко в стороне от лыжни, неплавное выпрямление туловища, отклонение назад и т. д., на первом году обучения существенными ошибками не считаются, но и их надо по возможности исправлять.

Подъем «полуелочкой».

Н а этот способ переходят при подъеме на достаточно покатый склон, еще чаще он используется при движении наискось по склону. Одну лыжу (при подъеме наискось — нижнюю) слегка отводят носком в сторону и ставят на внутреннее ребро. Рис. 3

а этот способ переходят при подъеме на достаточно покатый склон, еще чаще он используется при движении наискось по склону. Одну лыжу (при подъеме наискось — нижнюю) слегка отводят носком в сторону и ставят на внутреннее ребро. Рис. 3

Эти движения легко усваиваются, но могут встречаться ошибки: чрезмерное (или, наоборот, недостаточное) отведение носка; большой наклон туловища и малый наклон голеней; слабое отталкивание палкой с неполным распрямлением руки; короткие шаги; наступание задней частью одной лыжи на другую.

Спуск в основной и в высокой стойке. Основной стойке спуска школьников обучают в начальных классах. Учащиеся должны научиться пользоваться высокой стойкой, которая обеспечивает хороший обзор пути и амортизацию толчков при спусках по неровной лыжне, а также позволяет несколько снизить скорость благодаря большей площади сечения тела, чем при основной стойке. Смена основной стойки на высокую позволяет дать некоторый отдых мышцам ног и спине.

Разучивают высокую стойку сначала на месте, затем во время движения по пологому длинному склону, потом по более короткому, но сильно покатому. В таком же порядке проводятся упражнения для совершенствования равновесия: спуск на одной лыже (другая приподнята над снегом); спуск с подниманием на ходу веточек, флажков. Даются также упражнения на точность: спуск с прохождением узких ворот, спуск парами. Во время всех упражнений учащиеся должны обязательно держать палки кольцами назад. Руки для балансирования можно развести на ширину плеч или чуть больше.

Тем ученикам, которые держатся неуверенно, боятся сделать лишнее движение, чтобы не упасть, рекомендуется делать энергичное отталкивание палками.

В ходе занятий лыжники закрепляют навыки спуска с гор в более трудных условиях — на склонах переменной крутизны, с переменным снежным покровом. Для повышения устойчивости стойки можно выдвинуть одну ногу немного вперед и несколько шире расставить лыжи.

Существенные ошибки: стойка малодинамична; палки держат кольцами вперед. Мелкие ошибки: стойка широка; руки подняты высоко; случайные потери равновесия.

![]()

Рис.4

Важно научить школьников не только спускам по прямой лыжне, но и прохождению поворотов (рис. 4). П

оворот по лыжне — это наиболее простой вариант поворота на параллельных лыжах, потому что лыжнику не приходится бороться со сносом лыж в сторону. Лыжи скользят по накатанной лыжне, как по рельсам. Внимание должно быть направлено главным образом на сохранение равновесия, для чего следует наклониться внутрь поворота и, если надо, выдвинуть ближнюю к центру поворота ногу чуть вперед. Следует научиться быстро и точно принимать необходимый наклон, когда спуск происходит с большой скоростью и по довольно крутой дуге, иначе лыжника выбросит из лыжни, так как проскальзывание в сторону невозможно, как невозможно и изменение ширины расстановки лыж. Для выработки навыка своевременной реакции, принятия правильного положения тела необходимы упражнения при разной скорости спуска, большей или меньшей дуге поворота, широкой, узкой и глубокой лыжне.

Существенные ошибки: низкий присед и сильное отклонение туловища назад; излишний или недостаточный наклон туловища; вынесение палок кольцами вперед. Мелкие ошибки: поворот лицом к центру дуги поворота; широкий разброс палок.

Торможение упором двумя лыжами («плугом»). Вначале учитель рассказывает о применении этого способа: он используется главным образом при движении по линии спада на не очень крутых склонах.

Выбрав подходящий ровный склон (крутизной 5—10°), разучивают стойку «плуга» на верху склона; затем учащиеся спускаются со склона в этом положении; далее выполняют «плуг», проехав сначала 5—10 м без торможения для набора скорости; в заключение проезжают склон, несколько раз меняя разведение лыж (от узкого до широкого).

Наблюдая за выполнением упражнений, учитель должен обращать внимание на следующие моменты: носки лыж должны быть близко сведены и удерживаться силой ног на одной линии; задние части лыж разводятся в стороны плавно; колени сближаются, голени наклоняются вперед - внутрь (это недолжно вызывать слишком большого напряжения мышц, иначе стойка становится неуверенной).

Существенные ошибки: недостаточное разведение пяток лыж в стороны; разведение их рывком; носки лыж не сближены, перекрещивание передних частей лыж. Грубейшей ошибкой считается вынесение палок кольцами вперед, так как лыжник может на них случайно наткнуться и получить серьезные повреждения. Мелкие ошибки: выдвижение несколько вперед носка одной из лыж относительно другого и нарушение прямолинейности спуска; случайная потеря равновесия.

В дальнейшем для закрепления навыков торможения «плугом» учитель выбирает на учебных дистанциях соответствующие участки спуска и контролирует правильность торможения.

Поворот на месте и в движении переступанием. Повороты на месте переступанием вокруг пяток (рис. 5) и вокруг носков лыж несложны, но желательно отработать их еще раз до полной автоматизации. Повороты переступанием в движении выполняются двумя способами — на внутреннюю и на внешнюю (по отношению к центру поворота) лыжу. Рис. 5

Поворот на месте и в движении переступанием. Повороты на месте переступанием вокруг пяток (рис. 5) и вокруг носков лыж несложны, но желательно отработать их еще раз до полной автоматизации. Повороты переступанием в движении выполняются двумя способами — на внутреннюю и на внешнюю (по отношению к центру поворота) лыжу. Рис. 5

![]()

Рис.6

В

первом случае (рис. 6) лыжник переносит тяжесть тела полностью на наружную лыжу, слегка подседает и наклоняется во внутреннюю сторону поворота. После этого отталкивается внешней лыжей, переносит другую над снегом в новое направление, отводя носок в сторону, и переводит на нее тяжесть тела. В заключение остается только приставить внешнюю лыжу к внутренней. Если за один прием не удалось повернуться на необходимый угол, переступание повторяется несколько раз.

Обучение повороту переступанием рекомендуется начинать на выкате (горизонтальной площадке) после спуска с некрутого, но достаточно длинного склона (20—30 м). При этом дети легко выполняют поворот в ту и в другую сторону. Затем разучивают поворот «к склону» — из прямого спуска в спуск наискось; поворот «от склона» — из спуска наискось в прямой спуск; полный поворот, т. е. из спуска наискось в одном направлении в спуск наискось в противоположном направлении.

Типичные ошибки: ученик неуверенно отрывает от снега лыжу, которую должен переставить в новое направление, и торопится перенести на нее тяжесть тела; сильно приседает и отклоняется назад («садится на пятки»); не наклоняется в сторону и вперед, что приводит к потере равновесия; слабо отталкивается от внешней лыжи или запаздывает с приставлением внешней, в результате чего лыжи разъезжаются.

После овладения учащимися основами техники поворот разучивают на большей скорости, по более крутой дуге, на более глубоком снегу.

П оворот переступанием на внешнюю лыжу (рис. 7) применяется реже — преимущественно для перехода из спуска по склону наискось на небольшой скорости в спуск прямо по лини Рис. 7

оворот переступанием на внешнюю лыжу (рис. 7) применяется реже — преимущественно для перехода из спуска по склону наискось на небольшой скорости в спуск прямо по лини Рис. 7

Попеременный двухшажный ход. Разучивают основы рациональной техники этого хода как по элементам, так и в целом. В первом случае на уроке ставят задачу отработать какой-либо один важный момент. Лучше всего начать с фазы отталкивания, потом перейти к свободному скольжению (и другим фазам) и закончить опять отталкиванием. Во втором случае учитель анализирует технику движений каждого лыжника, наблюдая группы на учебных кругах или учебной дистанции. Он делает общие замечания группе и отдельные указания ученикам, ставит перед каждым задачи на следующие уроки.

В фазе отталкивания главными моментами являются: ускоренный маховой вынос свободной ноги к концу выпада, распрямление тела «на взлет», законченное отталкивание лыжей и рукой.

В последующей фазе свободного скольжения важно полностью использовать короткое время движения по инерции для некоторого отдыха мышц, но не слишком затягивать время скольжения, к концу вынести палку вперед и примерно под углом в 70° воткнуть в снег.

Далее следует фаза скольжения с выпрямлением опорной ноги, оканчивающаяся подседанием. Самый важный момент здесь — энергичный нажим на палку с целью поддержания скорости продвижения тела вперед. При этом лыжник несколько приподнимается.

Скольжение с подседанием — эта фаза одна из важнейших. Не делая подседания на толчковой ноге, невозможно оттолкнуться с полной силой. Продолжая отталкивание палкой, лыжник заканчивает скольжение на лыже и начинает перекат — активное продвижение вперед туловища над опорной ногой. Главными задачами в этой фазе считают: быстрое подседание, быстрый вынос вперед маховой ноги и свободной руки, резкая остановка лыжи.

Последняя фаза перед активным отталкиванием — выпад с подседанием. Толчковая нога завершает подседание, а маховая ускоренным движением выносится вперед. Лыжа маховой ноги, скользя по снегу, начинает принимать на себя переносимую с толчковой ноги тяжесть тела. Это все создает готовность к последующему отталкиванию.

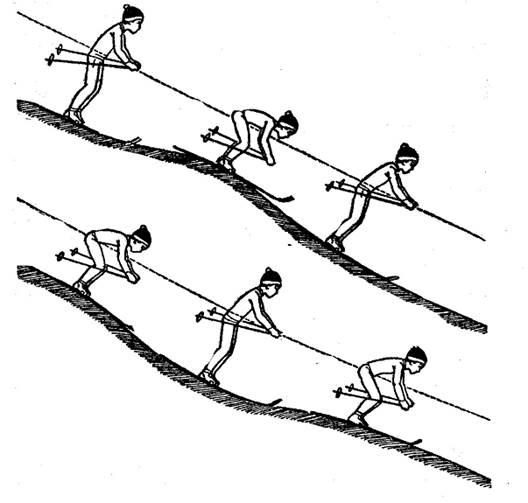

Одновременный одношажный ход. Вначале учитель показывает ход в целом, потом объясняет и выделяет фазы. Скользя на лыжах, лыжник выносит вперед плавным движением обе палки, переносит тяжесть тела к носкам и почти полностью на одну ногу (рис. 8). Из этого положения, немного подсев, он отталкивается ногой, делает выпад на другую ногу и переносит на нее тяжесть тела (при этом начинает опускать палки на снег). К окончанию толчка ногой палки должны стоять чуть наклонно вперед. В конце цикла лыжник отталкивается обеими палками и приставляет ногу.

Отталкиваться можно или одной ногой, или поочередно меняя ноги (последний способ предпочтительней).

В начале обучения рекомендуется проделать следующее имитационное упражнение без лыж. Из стойки на чуть согнутых ногах выпрямиться, перенести тяжесть тела на носки, затем на одну ногу. Оттолкнувшись этой ногой, сделать выпад на другую, имитируя скользящий шаг, немного задержаться, потом имитировать толчок обеими палками и одновременно приставить ногу.

Рис. 8

Рис. 8

Далее занятия чередуют на учебном кругу и на лыжне. Чаще всего ошибкой бывает короткий толчок ногой и, следовательно, короткий скользящий шаг. Также можно наблюдать слабый незаконченный толчок палками и короткий прокат на обеих лыжах. Некоторые учащиеся поздно начинают отталкиваться палками — когда резко снизилась скорость от толчка ногой, а иногда даже после того, как приставили ногу.

Исправляя ошибки, учитель, прежде всего, обращает внимание на усиление толчка ногой, т. е. на удлинение скользящего шага и на увеличение проката после толчка руками.

Разучивают одновременный одношажный ход вначале на пологом спуске (1—2°). Упражнение выполняют под счет: «раз» — сделать шаг и поставить палки, «два» — толчок руками, «три» — приставить ногу. Основное внимание надо обращать на то, чтобы учащиеся сильно отталкивались ногой и руками, энергично приставляли маховую ногу.

Одновременный двухшажный ход. Последовательно отрабатывается техника каждого элемента движений ног, рук и туловища, а затем согласованность всех этих элементов в целом. Основное внимание надо обращать на то, чтобы оба шага были достаточно длинны и примерно одинаковы (второй обычно на несколько сантиметров больше, так как второе отталкивание немного продолжительнее первого). Отталкивание руками должно быть энергичным, оно занимает 25% времени рабочего периода и создает финальное усилие, обеспечивающее достаточно продолжительный прокат (до 30% времени всего цикла движения). После отталкивания руки и палки должны составлять почти прямую линию, что служит показателем завершенности усилий. К концу скольжения на обеих лыжах тело плавно выпрямляется.

Упражнения в совершенствовании одновременного двухшажного хода включают: прохождение отрезка 50—100 м за наименьшее число шагов, прохождение того же отрезка как можно быстрее, прохождение этим способом более длинных участков (до 200 м) под уклон (1—2°).

Существенные ошибки: нечетко выраженное движение подседания и перека та при толчках ног; постановка палок слишком далеко в сторону от лыжни; отталкивание преимущественно руками, толчки ногами вялые; палки удерживаются всеми пальцами (зажаты в кулаке); полное выпрямление ног в момент отталкивания; резкий и слишком низкий наклон туловища; слишком резкое выпрямление туловища после толчка палками; после толчка руками значительное отклонение туловища назад (на пятки). Более мелкие ошибки: случайная потеря равновесия и преждевременная опора на палки, задержка палок в заднем положении после толчка («волочение»).

![]()

Рис.9

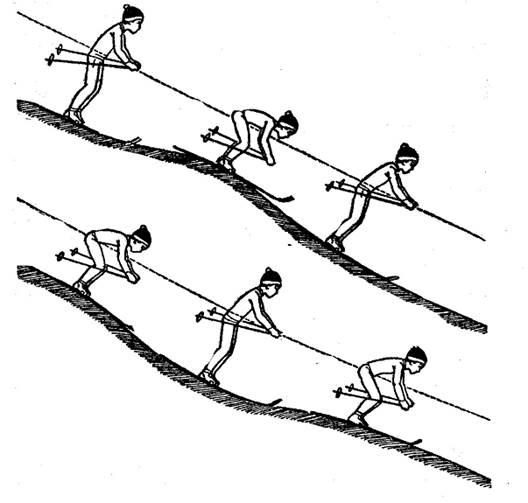

П  одъем «елочкой»

одъем «елочкой» (рис. 9). Способ «елочкой» применяют главным образом при подъеме в гору в прямом направлении (по линии спада склона) в тех случаях, когда попеременным ходом уже идти нельзя — лыжи начинают проскальзывать назад. Именно такие условия и подбирают при обучении: склон 5—10° с не очень глубоким снежным покровом.

Учитель объясняет требования к правильному выполнению подъема «елочкой»: носки лыж должны быть достаточно разведены, лыжи поставлены на внутренние ребра так, чтобы не проскальзывали (это делается главным образом за счет наклона голеней); задние части лыж не должны перекрещиваться, задевать друг друга при переносе; шаги свободные, с полным распрямлением ног; руки работают энергично с полным распрямлением в конце отталкивания.

Наиболее частые ошибки: недостаточно круто ставятся лыжи на ребра (лыжи проскальзывают); ученики торопятся опустить лыжу на снег, не сделав еще достаточно широкого шага; слишком наклоняют туловище; слабо и не до-конца отталкиваются палками. Мелкие ошибки: неточная постановка палок, случайная потеря равновесия, нарушения координации вследствие недостаточной уверенности в движениях.

После овладения основами техники учитель ставит задачу пройти подъем как можно быстрее. Класс переходит с одного участка на другой. Крутизна подъема постепенно увеличивается и может быть доведена до 15—20°.

Торможение упором («полуплугом»). Как и при подъеме «полуелочкой», торможение упором применяют главным образом при движении по пологому склону наискось. Чтобы начать торможение, надо перенести тяжесть тела на лыжу, стоящую на склоне выше, а нижнюю (отводя ногу в сторону и поворачивая стопу пяткой кнаружи) поставить под углом и на ребро. Далее перенести на нее частично тяжесть тела. Принятое положение удерживать силой ног, преодолевая сопротивление снега. Чем сильнее надо затормозить, тем больше следует отвести лыжу пяткой, круче поставить на ребро и сильнее загрузить. Чтобы лыжи продолжали скользить в принятом направлении и не поворачиваясь, надо, чтобы верхняя (опорная) лыжа находилась круто на ребре. Такое ее положение естественно при спусках наискось.

Объяснив и показав на месте и в движении технику торможения упором (сначала в целом, потом по элементам и опять в целом), учитель предлагает далее следующие упражнения:

1. На пологом ровном склоне (стоя к нему боком) принять на месте стойку косого спуска, а затем отвести лыжу пяткой сначала в одну, потом в другую сторону.

2. Принять положение торможения упором после выката со склона на горизонтальный участок.

3. Затормозить в начале спуска сначала на небольшой, а потом на более высокой скорости.

4. При спуске наискось или прямо несколько раз выполнить торможение.

Существенные ошибки: выпрямленные ноги и наклоненное туловище; неравномерная загрузка упоровой лыжи, ее скачкообразное движение; широкое разведение носков лыж; недостаточная постановка опорной лыжи на ребро, выведение носка упоровой лыжи вперед и как следствие нарушение прямолинейности спуска или перекрещивание лыж. Менее существенные ошибки: широкое разведение палок; поворот лицом в сторону склона; излишнее отклонение тела назад («сидение на пятках»).

![]()

Рис.10

П  оворот упором («полуплугом»).

оворот упором («полуплугом»). Выполняется по принципу руления лыжами. Ставя одну из лыж под углом к направлению спуска и несколько выдвигая носком вперед, лыжник плавно загружает ее весом тела (но большая часть веса остается все же на опорной лыже). При этом сила сопротивления снега начинает поворачивать обе лыжи, а вместе с ними и лыжника (рис. 10). Чтобы удерживать отставленную лыжу в нужном положении, лыжник должен прилагать определенные усилия на упор ею о снег. Поэтому поворот и называется упором.

Главные ошибки при выполнении этого поворота: малое выдвижение носка упоровой лыжи; слишком резкая ее загрузка.

Одновременный бесшажный ход. В этом ходе движения разделяют на два периода: подготовку к отталкиванию и отталкивание. Подготовка — это вынесение палок вперед и постановка их на снег. При этом вес тела переносят на носки. Отталкивание начинают

сразу после постановки палок на снег. Сначала лыжник надавливает на них, сгибая только туловище, а затем разгибает и руки.

Бесшажный ход применяют на небольших уклонах, если же скольжение очень хорошее, то и на горизонтальных участках. Обучение начинают на месте с имитацией движений. Затем выбирают участок лыжни с небольшим уклоном и там разучивают движения по элементам.

Основные требования: начинать выносить палки, когда скорость после предыдущего толчка еще резко не снизилась; обязательный перенос тяжести тела к носкам (перекат); постановка палок примерно под прямым углом (если скорость большая, под более острым); плавный, энергичный нажим на них с участием туловища; полное разгибание рук (руки и палки после толчка составляют одну линию); плавное выпрямление тела.

Для учащихся не представляет большого труда усвоить форму движений одновременного бесшажного хода, потому что еще

в начальных классах они обучались отталкиванию палками при спусках с гор. Труднее усвоить правильный характер усилий. У некоторых учеников толчок получается вначале резким, быстро ослабевающим и незавершенным (руки доходят только до бедер). При резком и раннем начале толчка (когда начинают давить на палки еще до того, как они получат нужный наклон) спина прогибается и лыжник как бы повисает на палках. Другая ошибка — вес тела передается на носки, но туловище не участвует в нажиме на палки, работают только руки. Иногда школьники после толчка излишне отклоняют назад туловище. Правильный ритм толчков палками также находят не сразу: некоторые излишне торопятся, другие редко отталкиваются.

Существенны следующие ошибки: слабый толчок палками (только руками, без участия туловища); отсутствие переката тела к носкам; неполное разгибание рук при толчке. Более мелкими ошибками можно считать: излишне широкую постановку палок; некоторое приседание при толчке; резкое выпрямление туловища.

Преодоление бугров и впадин. Приближаясь во время спуска к бугру, лыжник приподнимается, в момент наезда группируется, а, переехав бугор, вновь распрямляется (рис. 11). Приближаясь к яме, лыжник приседает, проезжая, выпрямляет ноги, в момент выхода вновь группируется.

![]()

Рис.11

Сначала разучивают в отдельности преодоление бугров и впадин, затем их сочетание при прямом с

пуске и спуске наискось с постепенным увеличением перепадов высоты и глубины этих неровностей.

Наиболее существенные ошибки: несвоевременное изменение высоты стойки; потеря равновесия в переднезаднем направлении; вынесение палок кольцами вперед. Менее существенные ошибки: излишняя напряженность; потеря равновесия в боковом направлении; «волочение» палок.

Подъем «лесенкой» (рис. 12). С этим способом учащихся уже знакомили в начальных классах. Нужно следить, чтобы учащиеся особо энергично отталкивались нижней по отношению к склону ногой. При очень сильных толчках получаются не шаги, а скачки вверх — в сторону. Делая приставные шаги, следует ставить круто на ребра за счет наклона голеней и стоп. Если надо подняться по склону наискось, верхней ногой делается шаг не только в сторону, но и вперед. Верхней по склону  рукой лыжник должен подтягиваться, а нижней отталкиваться (при помощи палок). Рис. 12

рукой лыжник должен подтягиваться, а нижней отталкиваться (при помощи палок). Рис. 12

Поворот на месте махом (рис. 13). Делается в два приема: сначала одна из лыж махом поворачивается носком на 180°, затем к ней приставляется другая.

Рис. 13

Рис. 13

Подбор инвентаря

Начнем с того, что в состав лыжного инвентаря входят: лыжи и смазки для них, палки, ботинки и крепления. Выбрать пару лыж которая будет полностью удовлетворять - непростая задача. Необходимо учитывать множество факторов - район, где будут использоваться лыжи, стиль катания, уровень подготовки, вес и рост спортсмена, а так же множество других нюансов. Прежде чем приступить к выбору лыж, необходимо определить свои задачи и способности. Длина лыж должна соответствовать росту, а их жесткость - весу лыжника. Правила подбора лыж по длине различны для коньковых и классических лыж. Лыжи для конькового хода должны быть на 10-15 см длиннее роста лыжника. Рекомендуемая длина лыж для классического хода - на 25-30 см больше роста лыжника. Прогулочные лыжи подбираются в диапазоне на 15-25 см больше собственного роста. При подборе прогулочных лыж лыжникам с относительно большим собственным весом рекомендуется придерживаться верхней границы диапазона, а с относительно малым - нижней границы. Кроме того, начинающим лыжникам следует помнить, что короткие лыжи легче в управлении, поэтому на них легче научиться кататься на первом этапе обучения. Уверенные в себе лыжники могут выбирать более удлиненные, поскольку они обеспечивают лучшее скольжение. Существуют и комбинированные модели для применения и конькового хода и классического, используя при этом одну и ту же пару лыж. Жесткость лыж можно подобрать с помощью специального измерителя жесткости - флекс-тестера, на ровной поверхности или специальной доске для измерения жесткости лыж, а при достаточном опыте можно предварительно оценить жесткость просто сжимая пару лыж руками. При выборе лыж для классического хода надо учитывать, собственный вес, силу толчка ногой, погодные условия, при которых предполагается использовать лыжи. Лыжи для холодной погоды, как правило, выбираются мягче и эластичнее, чем лыжи для плюсовой погоды. В холод, не требуется нанесения толстых слоев мази и это позволяет взять более мягкую пару, а при плюсовых температурах или при небольшом минусе толщина наносимого слоя мази значительно больше и жесткость лыжи должна быть больше, что бы прогиб мог компенсировать разницу в толщине слоя мази особенно при использовании жидких и грунтовых смазок. Спортсменам высокого уровня, обладающим мощным толчком, рекомендуется выбирать лыжи несколько жестче. На такой паре спортсмен может делать длительный прокат без контакта зоны держания со снегом. Для людей менее подготовленных рекомендуется выбирать более мягкие лыжи. К тому же на мягкой эластичной паре легче удержать равновесие во время проката. Процедура подбора классических лыж состоит в оценке того, как они подходят лыжнику по жесткости, а также в определении зоны нанесения мазей держания.

Выбрав подходящую пару лыж с помощью флекс-тестера, найдите центр тяжести (линию баланса) каждой лыжи, пометьте его маркером, поставьте лыжи на ровную поверхность и встаньте на них так, чтобы носки Вашей обуви оказались на линии баланса. Распределите вес тела равномерно на обе ноги и попросите ассистента провести под лыжей тонким листом бумаги или щупом толщиной 0,2 мм. При правильном подборе лыж по жесткости щуп или бумага должны свободно перемещаться под лыжей на расстояние до 25-40 см (в зависимости от длины лыжи) вперед от линии баланса, а также назад от линии баланса до конца ботинка (здесь допустимы отклонения на 1-2 см в ту или иную сторону). Если щуп перемещается вперед на меньшее расстояние, возьмите более жесткую пару лыж. Если щуп перемещается назад дальше пятки ботинка на 3-5 см и более, возьмите более мягкую пару лыж. Перенесите вес тела на одну лыжу целиком и попросите ассистента провести под лыжей тонким листом бумаги или щупом толщиной 0,2 мм. Щуп или бумага должны свободно перемещаться вперед от линии баланса на 10 - 15 см (в зависимости от длины лыж), а также назад от линии баланса примерно до середины стопы. Перенеся вес тела на одну лыжу, приподнимитесь на носок, имитируя отталкивание. Попросите ассистента убедиться в том, что щуп или бумага зажаты полностью и не могут свободно перемещаться. При подборе коньковых лыж не требуется такая тщательность измерений, как при подборе классических. Коньковые лыжи должны быть более жесткими, чем классические. Но надо учитывать, что жесткие лыжи более требовательны к управлению и удержанию равновесия при прокате, поэтому при выборе лыж предназначенных для прогулок или легких тренировок лучше рассматривать более эластичные и мягкие лыжи. При проверке жесткости коньковых лыж следует пользоваться самыми тонкими щупами (0,1 или 0.2 мм) или тонким листом бумаги. При подборе прогулочных лыж следует придерживаться тех же рекомендаций, что и при подборе лыж для классического хода.

Список использованной литературы

http://diplomba.ru/work/48843

https://www.bestreferat.ru/referat-402041.html

https://nauchniestati.ru/primery/referat-na-temu-lyzhnaja-podgotovka/

Рис. 1

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 2 а этот способ переходят при подъеме на достаточно покатый склон, еще чаще он используется при движении наискось по склону. Одну лыжу (при подъеме наискось — нижнюю) слегка отводят носком в сторону и ставят на внутреннее ребро. Рис. 3

а этот способ переходят при подъеме на достаточно покатый склон, еще чаще он используется при движении наискось по склону. Одну лыжу (при подъеме наискось — нижнюю) слегка отводят носком в сторону и ставят на внутреннее ребро. Рис. 3 оворот по лыжне — это наиболее простой вариант поворота на параллельных лыжах, потому что лыжнику не приходится бороться со сносом лыж в сторону. Лыжи скользят по накатанной лыжне, как по рельсам. Внимание должно быть направлено главным образом на сохранение равновесия, для чего следует наклониться внутрь поворота и, если надо, выдвинуть ближнюю к центру поворота ногу чуть вперед. Следует научиться быстро и точно принимать необходимый наклон, когда спуск происходит с большой скоростью и по довольно крутой дуге, иначе лыжника выбросит из лыжни, так как проскальзывание в сторону невозможно, как невозможно и изменение ширины расстановки лыж. Для выработки навыка своевременной реакции, принятия правильного положения тела необходимы упражнения при разной скорости спуска, большей или меньшей дуге поворота, широкой, узкой и глубокой лыжне.

оворот по лыжне — это наиболее простой вариант поворота на параллельных лыжах, потому что лыжнику не приходится бороться со сносом лыж в сторону. Лыжи скользят по накатанной лыжне, как по рельсам. Внимание должно быть направлено главным образом на сохранение равновесия, для чего следует наклониться внутрь поворота и, если надо, выдвинуть ближнюю к центру поворота ногу чуть вперед. Следует научиться быстро и точно принимать необходимый наклон, когда спуск происходит с большой скоростью и по довольно крутой дуге, иначе лыжника выбросит из лыжни, так как проскальзывание в сторону невозможно, как невозможно и изменение ширины расстановки лыж. Для выработки навыка своевременной реакции, принятия правильного положения тела необходимы упражнения при разной скорости спуска, большей или меньшей дуге поворота, широкой, узкой и глубокой лыжне.  Поворот на месте и в движении переступанием. Повороты на месте переступанием вокруг пяток (рис. 5) и вокруг носков лыж несложны, но желательно отработать их еще раз до полной автоматизации. Повороты переступанием в движении выполняются двумя способами — на внутреннюю и на внешнюю (по отношению к центру поворота) лыжу. Рис. 5

Поворот на месте и в движении переступанием. Повороты на месте переступанием вокруг пяток (рис. 5) и вокруг носков лыж несложны, но желательно отработать их еще раз до полной автоматизации. Повороты переступанием в движении выполняются двумя способами — на внутреннюю и на внешнюю (по отношению к центру поворота) лыжу. Рис. 5 первом случае (рис. 6) лыжник переносит тяжесть тела полностью на наружную лыжу, слегка подседает и наклоняется во внутреннюю сторону поворота. После этого отталкивается внешней лыжей, переносит другую над снегом в новое направление, отводя носок в сторону, и переводит на нее тяжесть тела. В заключение остается только приставить внешнюю лыжу к внутренней. Если за один прием не удалось повернуться на необходимый угол, переступание повторяется несколько раз.

первом случае (рис. 6) лыжник переносит тяжесть тела полностью на наружную лыжу, слегка подседает и наклоняется во внутреннюю сторону поворота. После этого отталкивается внешней лыжей, переносит другую над снегом в новое направление, отводя носок в сторону, и переводит на нее тяжесть тела. В заключение остается только приставить внешнюю лыжу к внутренней. Если за один прием не удалось повернуться на необходимый угол, переступание повторяется несколько раз.  оворот переступанием на внешнюю лыжу (рис. 7) применяется реже — преимущественно для перехода из спуска по склону наискось на небольшой скорости в спуск прямо по лини Рис. 7

оворот переступанием на внешнюю лыжу (рис. 7) применяется реже — преимущественно для перехода из спуска по склону наискось на небольшой скорости в спуск прямо по лини Рис. 7 Рис. 8

Рис. 8 одъем «елочкой» (рис. 9). Способ «елочкой» применяют главным образом при подъеме в гору в прямом направлении (по линии спада склона) в тех случаях, когда попеременным ходом уже идти нельзя — лыжи начинают проскальзывать назад. Именно такие условия и подбирают при обучении: склон 5—10° с не очень глубоким снежным покровом.

одъем «елочкой» (рис. 9). Способ «елочкой» применяют главным образом при подъеме в гору в прямом направлении (по линии спада склона) в тех случаях, когда попеременным ходом уже идти нельзя — лыжи начинают проскальзывать назад. Именно такие условия и подбирают при обучении: склон 5—10° с не очень глубоким снежным покровом.  оворот упором («полуплугом»). Выполняется по принципу руления лыжами. Ставя одну из лыж под углом к направлению спуска и несколько выдвигая носком вперед, лыжник плавно загружает ее весом тела (но большая часть веса остается все же на опорной лыже). При этом сила сопротивления снега начинает поворачивать обе лыжи, а вместе с ними и лыжника (рис. 10). Чтобы удерживать отставленную лыжу в нужном положении, лыжник должен прилагать определенные усилия на упор ею о снег. Поэтому поворот и называется упором.

оворот упором («полуплугом»). Выполняется по принципу руления лыжами. Ставя одну из лыж под углом к направлению спуска и несколько выдвигая носком вперед, лыжник плавно загружает ее весом тела (но большая часть веса остается все же на опорной лыже). При этом сила сопротивления снега начинает поворачивать обе лыжи, а вместе с ними и лыжника (рис. 10). Чтобы удерживать отставленную лыжу в нужном положении, лыжник должен прилагать определенные усилия на упор ею о снег. Поэтому поворот и называется упором.  пуске и спуске наискось с постепенным увеличением перепадов высоты и глубины этих неровностей.

пуске и спуске наискось с постепенным увеличением перепадов высоты и глубины этих неровностей.  рукой лыжник должен подтягиваться, а нижней отталкиваться (при помощи палок). Рис. 12

рукой лыжник должен подтягиваться, а нижней отталкиваться (при помощи палок). Рис. 12 Рис. 13

Рис. 13