СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Магистерская диссертация НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Просмотр содержимого документа

«Магистерская диссертация НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

АБДУЛОВА ДЖАМИЛЯ АРСАНАЛИЕВНА

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Направление подготовки – 44.04.01-Педагогическое образование

Магистерская программа – «Высшее образование»

Научный руководитель –

д. пед. н, профессор

Х.А.Алижанова

Диссертация допущена к защите______________

Зав.кафедрой ___________________________________

Дата представления ______________________________

Дата защиты ____________________________________

Оценка _________________________________________

МАХАЧКАЛА, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..... 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ……….……………..…………………………………...…….. 10

1.1 Сущность понятия «нравственное качество» в психолого-педагогической литературе………………………………………………………………..……... 10

1.2 Педагогические условия формирования нравственных качеств в школе…………………………..……………………………...…………………. 17

1.3 Методы и средства формирования нравственных качеств школьников............................................................................................................27

Выводы по главе 1……..………………………….……………………………...36

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ …………………………..………………………………………………...……... 39

2.1 Методика проведения экспериментального исследования формирования нравственных качеств школьников………………………………………….… 40

2.2 Разработка и апробация мероприятий по формированию нравственных качеств школьников……….................................................................................. 50

2.3 Анализ и обобщение результатов исследования………...…………...……56

Выводы по главе 2 ……..……………………………………….….…………….63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….…65

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….69

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………….…76

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы нравственного воспитания и развития человека всегда и во все времена волновали общество. Актуальность исследования обусловлена геологическими предприятиями и ликвидацией учебных заведений. Отказ от идеологии прошлого привел к краху "связи времен", чувства принадлежности к истории своей Родины. Тиражируемые по всей стране средства массовой информации ведут деструктивную антидуховную пропаганду, вызывают снижение критериев нравственности и даже угрожают психологическому здоровью человека. Педагогика тоже не оставляет эти вопросы без внимания. Одним из приоритетных направлений нравственного воспитания обучающихся, определенных "концепцией нравственного развития личности гражданина России" (2009 г.) и программой нравственного воспитания обучающихся ФГОС, является воспитание нравственных качеств. Приобщение школьника к нравственной культуре с раннего детства должно привести к педагогически инструментированному процессу активного познания и усвоения школьником общечеловеческих ценностей в силу возраста, построенному на тесной взаимосвязи знаний, чувств, поведения и приоритете подхода к ребенку как субъекту воспитания.

В соответствии со стандартом основного общего образования осуществляется нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Именно школьный возраст наиболее благоприятен для их усвоения, когда учащийся только начинает постигать новую систему отношений с окружающими людьми, включается в новые виды и формы деятельности.

Школьники требуют особого педагогического внимания. Когда ученик поступает в школу, он начинает переходить к учебной деятельности, вырабатывает новую социальную позицию, новую роль для ученика, расширяет сферу своего взаимодействия с окружающим миром, начинает формировать отношение ребенка к образованию, школе, учителям и сверстникам, вырабатывает основы своего социального и гражданского поведения, характер своей трудовой, социальной и творческой деятельности. Существенное влияние на формирование этих новообразований когнитивных сфер, качеств и особенностей личности школьника оказывают принципиально новые условия жизни современного ребенка, которые необходимо учитывать при формировании подходов к нравственному развитию и воспитанию учащихся.

Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных работах, А.С. Макаренко [79] ,Н.К. Крупской [53], А. Я. Коменского[32], и других, в которых выявляется сущность основных понятий теории нравственного воспитания, указываются способы дальнейшего развития принципов, содержания, форм, методов нравственного воспитания.

Б.Ф. Райский [59] рассматривал различные аспекты системы формирования нравственных качеств. Т.Е. Конникова [50] выделила условия успешного формирования нравственных качеств.

А С.Л. Рубинштейн [61] утверждал, что этот вопрос составляет основу поведения.

Ряд исследователей освещает в своих работах проблемы подготовки будущих учителей к нравственному воспитанию школьников (А.А. Горонидзе, А.А. Калюжный, М.М. Гей ,Т.Ф. Лысенко ,М.М. Гей ,и другие).

Такие педагоги как, И.С. Марьенко [39], Л.А. Матвеева [40], Н.М. Болдырев [11], Л.И. Божович [10] и многие другие, исследуя нравственное воспитание, рассматривают его в разных аспектах. Однако, решение задач формирования нравственных качеств в процессе внеурочной деятельности требует дальнейшего исследования.

Анализ теоретических источников и научной литературы позволил выделить следующие недостатки:

содержание школьных предметов не в полной мере отражают требования федерального государственного стандарта по формированию нравственных качеств;

в практике работы преобладают традиционные формы и методы воспитания нравственных качеств.

не все образовательные учреждения вводят в учебный план внеурочную деятельность значимую для развития нравственных качеств;

Перечисленные недостатки помогли сформулировать ряд противоречий между:

- потребность общества в полноценно развитой личности, с сформированными нравственными качествами и реальным уровнем личностного развития ;

- - необходимость развития нравственных качеств у школьников и недостаточная разработанность педагогических условий для обеспечения этого процесса;

- существующие традиционные подходы к формированию нравственных качеств и необходимость разработки и активного внедрения инновационных форм и методов формирования нравственных качеств школьников;

- требования к уровню сформированности нравственных качеств, установленные в программах нравственного воспитания в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам.

Выявленные недостатки и противоречия способствовали формулировке педагогической проблемы: как сформировать нравственные качества школьников?

Актуальность рассматриваемой проблемы, недостаточная её разработанность и необходимость всестороннего теоретического осмысления и практического решения обусловили выбор темы исследования: «Нравственное воспитание как фактор формирования личности школьника».

Целью исследования является формирование нравственных качеств школьников на основе разработки комплекса мероприятий.

Объект исследования - образовательный процесс в школе.

Предмет исследования - педагогические условия формирования нравственных качеств школьников.

Гипотеза исследования основана на предположении, что формирование нравственных качеств школьников будет эффективным, если в учебный план внеклассной деятельности будет включен курс, обеспечивающий целенаправленное системное формирование нравственных качеств.

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой исследования потребовалось решить следующие задачи:

Проанализировать состояния проблемы нравственного воспитания школьников в научной литературе.

Раскрыть сущность понятия «нравственные качества».

Разработать комплекс мероприятий по формированию нравственных качеств школьников.

Выявить динамику формирования нравственных качеств школьников в процессе опытно-экспериментальной работы.

Теоретической основой диссертационного исследования являются следующие философские и психолого-педагогические работы: Н.И. Болдырев «Нравственное воспитание школьников», И.С.Марьенко «Нравственное становление личности школьника»,Л.И. Божович «О нравственном развитии и воспитании детей», А.С.Макаренко «Проблемы школьного советского воспитания», , а так же работы Ш.А. Амонашвили, О.С. Богданова, Е.В. Бондаревская, М.Н. Аплетаев,Н.К. Гончаров, Е.Н. Ильин, Г.Е. Залесский, А.А. Гусейнов, Н.Д. Зотов, Б.Т. Лихачев, В.А. Крутецкий, Л.И. Рувинский, М.И. Шилова, Э.И. Моносзон, Н.Е. Щуркова и другие.

Базой исследования является Средняя общеобразовательная школа при ГБПОУ РД "Профессионально-педагогический колледж имени З.Н.Батырмурзаева", где автор работает преподавателем информатики. Исследованиями были охвачены 25 учащихся среднего звена. Исследование проводилось в течение года.

Исследование проводилось в три этапа. Основные этапы исследования:

На первом этапе (поисково-ориентировочном, ноябрь 2018г.) -

проведено изучение и анализ психолого-педагогической, учебно-методической литературы, выбор предпочтительного подхода к выявлению педагогических условий воспитания нравственных ценностей у школьников, сформулирована рабочая гипотеза, цель и задачи исследования.

На втором этапе (теоретико-проектировочном, февраль-декабрь 2019г.) проводился поисковый эксперимент: рассматривалось состояние проблемы в теории и практике общеобразовательных школ города Хасавюрт, изучались основные показатели формирования нравственных качеств школьников, разрабатывались основные положения экспериментальной методики, разрабатывался комплекс мероприятий. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации форм и методов работы по формированию нравственных качеств школьнков в соответствии с ФГОС; составлены и адаптированы опросник, анкета, отобранные тесты; разработан курс; определены показатели и критерии оценки сформированности нравственных качеств школьников, опубликованы материалы исследования.

На третьем этапе (эксперименталъно-обобщающем, сентябрь-октябрь 2020г.) для создания педагогических условий, направленных на формирование нравственных качеств школьников, был проведен формирующий эксперимент. Проведена экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы и эффективности разработанного комплекса мероприятий по созданию педагогических условий формирования нравственных качеств школьников. Уточняются материалы исследования, обобщаются его результаты и делаются выводы. В этот период продолжалась публикация научных материалов, участие автора в научно-практических конференциях, завершалось литературное Оформление диссертации, определялись перспективы дальнейшего исследования проблемы.

Научная новизна исследования заключается в том, что педагогические условия обеспечивают эффективность учебной деятельности школьников, способствуют раскрытию и развитию нравственных качеств.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

- доказана эффективность использования инновационных форм и методов в формировании нравственных качеств учащихся (философские игры; беседы со сказочными персонажами; совместная работа; викторины и кроссворды; тематические беседы, экскурсии в школьный музей; кинолекции виртуальные поездки, круглые столы).

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанный и апробированный комплекс мероприятий, направленных на формирование нравственных качеств школьников, может быть использован педагогами в учебном процессе.

Достоверность и обоснованность результатов исследования,

теоретические выводы и рекомендации обеспечиваются непротиворечивостью методологических основ, основанных на фундаментальных психолого-педагогических концепциях современного образования; адекватностью педагогических и психологических предпосылок; проведением педагогических исследований в единстве с практической деятельностью и ориентацией на нее; положительными результатами исследований; вариативностью и возможной повторяемостью экспериментальной работы в новых условиях; результатами исследований, подтверждающими правильность гипотезы.

На защиту выносятся следующие положения:

Формирование нравственных качеств, соответствующих федеральным государственным стандартам, достигается путём разработки педагогических условий и комплекса мероприятий.

Процесс формирования нравственных ценностей характеризуется этапностью (организационный, деятельный, результативный), логичностью (путем разработки комплекса мероприятий и внедрения его в учебный процесс), единством целей, содержания, форм и методов.

Диагностика сформированности нравственных качеств представляет собой совокупность методик (анкетирование, опрос, тестирование), направленных на системное изучение качеств школьников, соответствующих мотивационному, когнитивному, деятельному и рефлексивно-оценочному критерию.

Структура диссертации обусловлена логикой и последовательностью решения задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ

КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ

Сущность понятия «нравственное качество» в психолого-педагогической литературе

Исторический прогресс общечеловеческой культуры оценивается по степени гуманизации отношений в обществе, расширению сферы нравственности в жизни людей. Школа как социальный институт образования может существенно помочь обществу, если решение этой проблемы считать одной из важнейших задач образовательного процесса. Воспитательный процесс, осуществляемый школой, является систематизирующим фактором в организации жизни детей, и формирование нравственных качеств должно быть органической его частью.

Понимая проблему формирования нравственных качеств, необходимо определить реальные истоки нравственного и аморального поведения людей, выяснить, что такое нравственность и нравственные нормы поведения.

Обсуждается определение "нравственности" "как совокупности реальных отношений, возникающих между людьми, согласно общепринятым нормам, оцениваемых с позиции добра и зла" [1, с. 4].

Мораль-это убеждение, выработанное человеком в соответствии с традициями, социальной средой, воспитанием и опытом поведения в необходимости нравственной нормы отношений к окружающему миру, людям и самому себе [2].

Нравственность-внутренние (духовные и духовные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести, которые проявляются по отношению к людям и природе [49].

Мораль подразумевает поведение людей, совокупность норм, регулирующих отношение к обществу. Все нормы, призванные регулировать и направлять поведение людей, носят нравственный характер.

Любая нравственная норма выражает и регулирует отношение человека к обществу. Часто интересы личности не совпадают полностью с интересами общества, политики и государства, и в результате часто возникают осложнения. Вступая в жизнь, любой человек усваивает эти нормы от окружающих его людей и делает их регуляторами своего социального поведения.

Мораль - это совокупность существующих норм, идеалов и принципов, определяющих ценностные ориентации каждого человека в обществе и воспринимаемых им как личное достояние [11].

Личность-нравственно ориентированная личность, способная взять на себя моральную ответственность за решение или действие, стремящаяся к нравственной самооценке и самосовершенствованию [21].

Этическая культура, выработанная поколениями индивидуального опыта, формируется сознательно, развивается на основе традиций и постоянно совершенствуется личностью индивидуального опыта ценностного нравственного отношения к жизни, к человеку, миру, к самому себе [23].

Общечеловеческие ценности - гуманистические нормы общечеловеческой морали, основанные на вере в безграничные возможности человека, его способность к совершенствованию, утверждение свободы и достоинства личности [79].

Любой человек, маленький или взрослый, осознавая моральные нормы в собственном поведении или нарушая их, испытывает определенные чувства. В морали закреплены такие понятия, как "добро", "честь", "совесть", "справедливость". Все эти моральные качества носят оценочный характер.

"В воспитании человека важно добиться того, чтобы нравственные и нравственные истины были не просто понятны, но и стали целью жизни каждого человека и его личного счастья" [19, С. 49].

Нравственная культура является неотъемлемой частью этической культуры личности, так как является основой образа жизни человека, включающей широкий спектр ценностных ориентаций и духовных потребностей, преобразующих саму личность и определяющих нравственные характеристики ее самосовершенствования [1].

Поэтому, говоря о нравственных качествах, необходимо дать определение "этикету".

Этикет-установленный порядок поведения, формы обращения в любой обстановке, в определенных условиях [18]. Человеческий этикет - это внешнее проявление высоких моральных качеств, культуры поведения, уважения к другим людям [9].

Нравственность как сущностная основа общества и нравственность как личная собственность подчинена этике, этическому воспитанию и нравственной культуре человека, основанной на отношениях этической культуры.

В связи с этим этическая культура является неотъемлемой частью этической культуры как основы жизнедеятельности человека, охватывающей широкий спектр его ценностных ориентаций и духовных потребностей, преобразующей саму личность и определяющей нравственные параметры ее культивирования [1].

Нормы общечеловеческой морали призваны регулировать поведение людей, выражать направленность повседневного человеческого общения, направлять человека, как сознательного субъекта поведения, на дружелюбие и вежливость, сострадание и помощь слабым, проявлять великодушие, порядочность и благородство. Они не допускают обмана, предательства, вероломства, грубости, трусости, осуждая их как зло.

Довольно часто можно встретить родителей, которые воспитывают собственных детей по принципу: "Только бы мой ребенок был хорошим." Они делают все возможное и невозможное, стараясь удовлетворить все прихоти ребенка, оградить его от забот и труда, не учат его считаться с интересами других. Но дети-обезьяны: что бы они ни видели-хорошее или плохое, они стараются этому подражать, даже без всякой внешней мотивации. Таким образом, они учатся подражать прежде, чем научатся познавать. Наконец, пусть сами родители строго соблюдают домашнюю дисциплину, а учителя пусть будут лучшими, выдающимися в своей нравственности людьми - и это будет самым действенным замечательным средством побуждения учеников к самой честной жизни [1].

"Пусть перед нами постоянно сияют примеры достойной жизни родителей, учителей, коллег. Пока ребенок маленький, он в центре внимания, ему все позволено, он всем командует. Пошел в детский сад-обижает детей, не подчиняется установленным порядкам, не слушает воспитателя. В школе он не соблюдает правил поведения, является плохим другом и не работает в "полной мере" своих сил и способностей. Родители, вместо того чтобы помочь ребенку преодолеть эгоизм и лень, помогают укрепить эти пороки. Когда ребенок вырастает, он неизбежно вступает в конфликт с обществом. Он будет разочарован и расстроен, потому что вырос с большими претензиями, с плохо развитыми способностями, без любви к труду, без уважения к окружающим людям, без радости от осознания того, что выполнил свой долг. Поэтому нельзя забывать, что" примеры должны сопровождаться наставлениями и правилами жизни для того, чтобы исправить, дополнить и усилить подражание " [19, с. 159].

Полнота человеческого счастья заключается в развитии всех творческих возможностей и сил человека, в богатстве духовной жизни, в сознании величия дела, которому вы отдаете свои силы. При формировании нравственных качеств необходимо не только формировать нравственное сознание и нравственные чувства, но и, главное, включать учащихся в различные виды деятельности, где раскрываются их нравственные отношения. В этих взаимоотношениях детей в процессе деятельности проявляется уровень их нравственного воспитания.

Нравственные отношения предполагают отношения к обществу, работе, людям и самому себе. В связи с этим проблема формирования нравственных качеств интересовала многих педагогов во все времена. Например, главное достижение педагогики Ю. А. Коменского состоит в том, что он пришел к выводу о существовании объективных закономерностей образовательного процесса.

Призывая к формированию личности в соответствии с идеалами добра и общественной пользы, Я. А. Коменский уделял особое внимание вопросам нравственного воспитания. Все его главные труды, особенно "Великая дидактика" и "Вселенский Собор", проникнуты Высшей верой в человеческую личность, расцвет которой всегда был заветной мечтой И. А. Коменского [32].

А. С. Макаренко подчеркивал:"... мы всегда имеем дело с отношением, поскольку именно отношение является объектом нашей педагогической работы, но мы всегда сталкиваемся с двойным объектом-индивидом и обществом. Совершенно невозможно отключить личность, изолировать ее, вывести из отношений... " [79, с. 6].

Этой проблемой интересовался и замечательный педагог В. А. Сухомлинский. На практике он использовал собственные решения. Например, в книге "Павлышская средняя школа" В. А. Сухомлинский подчеркивал, что ребенок значительную часть своего времени проводит в общении с людьми, в школе - с одноклассниками, остальное время - со взрослыми, поэтому ребенок не должен забывать, что вокруг него всегда огромное количество разных людей.

"Общечеловеческие нормы нравственного поведения становятся личной совестью человека только в том случае, если его активная деятельность носит ярко выраженный характер социальных действий, то есть учит школьника, совершая общественный поступок, выражать свое отношение к людям" [2].

Проблема формирования нравственных качеств весьма актуальна, и не только в наше время, так как от воспитания ребенка зависит дальнейшая жизнь ребенка, а возможно, и судьба других людей. Воспитание-это искусство, и это искусство состоит в том, чтобы человек, которого мы воспитываем, очеловечивал мир вещей, которые входят в его жизнь, он должен чувствовать в них человеческое-разум, мудрость, любовь к людям. Если ребенок этого не переживет, то ему будет чужда истинная человеческая тонкость натуры, чувствительность восприятия.

Для того чтобы в дальнейшем рассмотреть процесс формирования нравственных качеств, необходимо раскрыть его сущность и дать теоретическое обоснование понятия "нравственное воспитание".

В педагогическом словаре "нравственное воспитание" трактуется как "процесс формирования нравственных качеств, черт характера, умений и навыков поведения" [53, с. 8].

В словаре С. И. Ожегова дается следующее определение нравственного воспитания: "это воспитание внутренних качеств, которыми руководствуется человек, этических норм; правил поведения, определяемых этими качествами" [49, с. 8].

Таким образом, формирование нравственных качеств является основным стержнем в общей системе развития личности и представляет собой процесс, направленный на целостное формирование и развитие личности ребенка, и предполагает формирование его отношений к Отечеству, обществу, коллективу, людям, труду, собственным обязанностям и к самому себе. Важно поощрять детей замечать, что можно сделать, чтобы сделать жизнь еще лучше.

Задача формирования нравственных качеств состоит в том, чтобы педагоги превратили социально необходимые требования общества во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство.

Формирование нравственных качеств человека начинается с рождения. Еще в дошкольном возрасте у детей закладываются элементы нравственности: появляются первоначальные чувства и представления, вырабатываются простейшие навыки нравственного поведения. В младшем и среднем школьном возрасте формы поведения и отношений со взрослыми и сверстниками, простейшие нравственные знания и чувства являются основой, на которой базируются все формы нравственного поведения, сознания, чувств и отношений в старшей школе. Существует диалектическая связь между образованием на предыдущей и последующей ступенях. Главной ценностью нравственного воспитания является положительный нравственный опыт детей. Воспитание протекает главным образом, прежде всего, в повседневной жизни ребенка, где он привыкает следовать моральным нормам, правилам, принципам и где он сам видит, что они необходимы [11].

Деятельность школьников в той мере, в какой она связана с общественными интересами других, с жизнью общества, нравственна. Таким образом, нравственное начало пронизывает всю многогранную практическую деятельность ребенка, его эмоциональную и интеллектуальную сферы. Независимо от того, учатся ли дети,играют ли они в школьном дворе или работают в городском парке, их деятельность демонстрирует определенные моральные качества, положительные или отрицательные.

Однако знание ребенком моральных норм еще не свидетельствует о его воспитании. Важно, чтобы хорошо понятые моральные нормы стали мотивом поведения каждого маленького человека, чтобы в любой ситуации ребенок без колебаний принимал правильное решение, соответствующее общепризнанным нормам и правилам поведения [7].

Для детей характерны самостоятельность, саморегуляция и самоорганизация, хотя активная социальная позиция еще не полностью сформирована.

Таким образом, мы видим, насколько важным является формирование нравственных качеств, поскольку именно в этот период закладывается ядро воспитания личностных качеств ребенка, а отсюда следует, что формирование нравственных качеств следует рассматривать как особый раздел воспитания и как часть любого другого раздела воспитания.

Таким образом, можно сделать вывод, что сущность понятия "нравственное качество" включает в себя образовательный процесс, осуществляемый школой, как систематизирующий фактор организации жизни детей, где формирование нравственных качеств должно быть органической ее частью.

1.2 Педагогические условия формирования нравственных качеств в школе

Школа считается главным звеном в системе воспитания подрастающего поколения. На любом этапе воспитания ребенка преобладает его собственная сторона воспитания. Ю. К. Бабанский отмечает, что нравственное воспитание играет такую роль в процессе воспитания школьников. В процессе обучения дети должны овладеть нормами морали, которые помогут им принимать решения в различных жизненных ситуациях. Воспитательный процесс в школе неразрывно связан с формированием нравственных качеств. Сегодня, по мере увеличения содержания образования и усложнения его внутренней структуры, возрастает роль самого процесса обучения в нравственном воспитании. При изучении школьных предметов нравственные знания не менее важны для формирования личности, чем полученные научные знания [7].

Н.И. Болдырев считает, что нравственное воспитание достаточно специфично, так как его нельзя классифицировать как отдельный воспитательный процесс. Формирование нравственного образа происходит в процессе различных видов игровой деятельности детей, а также в процессе всех тех разнообразных взаимоотношений между сверстниками и взрослыми. Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс, предполагающий определенную совокупность форм, методов и приемов педагогических действий [11].

Н. Е. Ковалев, Б. Ф. райский, н. а. Сорокин предлагают выделить в системе формирования нравственных качеств несколько аспектов:

- рассматривать деятельность преподавателя и учебные действия школьников в процессе решения педагогических задач как единый целенаправленный процесс ;

- методы формирования воспитательной деятельности с целью формирования нравственных качеств;

- система формирования нравственных качеств включает в себя соотношение тех нравственных качеств у учащегося, которые должны быть сформированы в данный момент, а также последовательность развития личности по мере ее взросления.

В формировании личности школьника, с точки зрения С. Л. Рубинштейна, особое место занимает вопрос о формировании нравственных качеств, составляющих основу поведения.

В этом возрасте ребенок не только усваивает сущность нравственных категорий, но и стремится оценить эти знания в поступках и поступках других, в собственных поступках [18].

Помимо таких ученых, как Н. И.Болдырев и Ю. К. Бабанский, на проблему формирования нравственных качеств школьников было направлено внимание Л. А. Матвеева, Л. А. Регуша и многих других [31].

В своих исследованиях они затрагивают вопросы формирования нравственных мотивов поведения, оценки и самооценки нравственного воспитания.

Процесс обучения в школе строится на принципе целостности сознания и деятельности, на основе которого возможно формирование и развитие устойчивых черт личности при ее участии в деятельности.

"Почти всякая деятельность имеет нравственный оттенок, - говорит О. Г. Дробницкий, - в том числе и воспитательная деятельность, которая, по словам Л. И. Божовича," имеет большие воспитательные возможности." Последний автор представляет образовательную деятельность ведущего. В этом возрасте она оказывает большее влияние на развитие ученика, определяет появление многих новообразований. Она развивает не только умственные способности, но и нравственное воспитание личности [10].

И. Ф. Харламов подчеркивает, что в результате регламентированного характера процесса, обязательного систематического выполнения учебных заданий у школьника развиваются нравственные знания и нравственные отношения. Учитель всегда является для учеников примером нравственного воспитания и самоотверженного отношения к работе. Проблемы нравственного воспитания школьников на современном этапе развития общества особенно актуальны [55].

Специфика процесса нравственного воспитания заключается в том, что он длительный и непрерывный, а его результаты запаздывают во времени. Отсюда следует, что существенной особенностью процесса нравственного воспитания является его концентрическое построение. Для достижения этих целей используются все более сложные виды деятельности. Этот принцип реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся.

Процесс формирования нравственных качеств динамичен и творчески развит: педагоги постоянно вносят в него свои коррективы, направленные на его совершенствование.

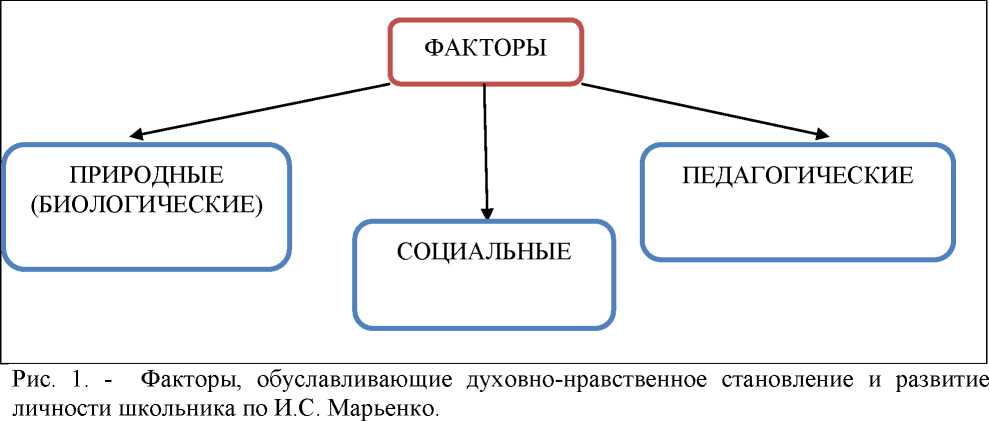

Все факторы, определяющие нравственное становление и развитие личности школьника, И. С. Марьенко делит на три группы:

Рис. 1. - Факторы, обуславливающие нравственное становление и развитие личности школьника по И.С. Марьенко.

Во взаимодействии со средой и целенаправленными влияниями ученик социализируется, получает нужный опыт нравственного поведения.

На нравственное воспитание личности оказывают педагогические условия, как наиболее управляемые, нацеленные на выработку конкретного рода отношений.

На нравственное воспитание личности оказывают педагогические условия, как наиболее управляемые, нацеленные на выработку конкретного рода отношений.

Эффективно организованная деятельность - одна из важнейших задач образования. Поскольку моральные качества формируются в деятельности, а возникающие отношения могут влиять на поставленные цели и существующие мотивы, все это в совокупности влияет на принятие организацией моральных норм и ценностей [18].

Нравственное сознание школьника формируется через восприятие и осознание влияния, оказываемого взрослыми, анализ этого влияния на основе имеющегося у индивида нравственного опыта, а также взглядов и ценностных ориентаций. В связи с этим формируются мотивы поведения, принятия решений и нравственного выбора собственных действий школьника. Направленность школьного воспитания и собственно действия детей могут быть неадекватными, но смысл формирования нравственных качеств заключается в достижении соответствия между требованиями правильного поведения и внутренней готовностью к этому.

Необходимым звеном в процессе нравственного воспитания является нравственное воспитание, целью которого является донесение до ребенка комплекса знаний не только о нравственных принципах, но и о нормах общества, которые он должен усвоить. Осознание и переживание этих принципов и норм непосредственно связано с осознанием закономерностей нравственного поведения и способствует формированию нравственных оценок и поступков [24].

Каждая система прекрасно функционирует и развивается при определенных условиях. Следовательно, формирование нравственных качеств у школьников будет более эффективным при создании специального комплекса педагогических условий.

В философском словаре понятие "условие" трактуется следующим образом: 1) как среда, в которой они живут и без которой они не могут существовать; 2) как ситуация, в которой что-то происходит; объединяющим звеном в этих трактовках является то, что условия-это категория отношения объекта с окружающим миром, без которой он не может существовать [1].

В педагогике под условиями чаще всего понимаются факторы, обстоятельства и совокупность мер, определяющих эффективность педагогической системы. Другие рассматривают педагогические условия как нечто, способствующее успешному протеканию чего-либо, как педагогически комфортную среду, как совокупность мер в образовательном процессе, обеспечивающих достижение результата.

Применительно к нашему исследованию мы будем понимать педагогические условия как совокупность необходимых мер, способствующих успешному формированию нравственных качеств у школьников. т. е. Конникова выделяет два основных условия успешности нравственного воспитания школьников:

Рис. 2. - Условия успешности нравственного воспитания школьника по Т.Е. Конниковой.

Нравственные ценности в процессе воспитания должны присутствовать на уровнях знаний о них, эмоционального восприятия и переживания [31].

По мнению З. И. Васильевой, знания о нравственности и нравственном характере социального поведения людей в различных социальных условиях обогатят личный опыт ребенка, раздвинут его границы, помогут понять нравственный смысл не только личного опыта, но и опыта общественных отношений. Наиболее продуктивное формирование нравственных качеств через содержание учебного материала будет обеспечиваться тем, что учащиеся занимают активную позицию при обсуждении морально-политических вопросов на занятиях [7].

Деятельность также способствует формированию нравственных качеств. Воспитательная деятельность пронизана не только содержанием учебного материала, через который учащиеся знакомятся с опытом поведения человека, овладевают нравственными знаниями, но и содержит огромные возможности для организации и построения опыта жизненных отношений детей, создания особых и в то же время естественных ситуаций реального взаимодействия между учащимися, в которых появляются новые мотивы и в конечном итоге складывается устойчивая атмосфера коллективной жизни, общность стремлений к общественно ценным целям, идейно-нравственное и политическое воспитание, систематическая работа по воспитанию мировоззрения, убеждений и личностных потребностей учащихся. Деятельность будет иметь необходимый эффект, если она организована, сфокусирована и активно вовлечена каждым членом команды [1].

Эмоциональное восприятие обеспечивается, как в процессе познания, так и более полно в процессе деятельности. Таким образом, процесс воспитания нравственных качеств пронизан общением. Взаимодействие детей в процессе обучения выступает как самостоятельный источник и как составная часть комплексного подхода к образованию. Духовно-воспитательное значение урока неизмеримо возрастает, " если в классе создается атмосфера интимного общения, дети приходят на урок со своими впечатлениями, чувствами, сомнениями, вопросами. Завязывается непринужденный разговор, и учитель руководит им и участвует в нем с большим тактом, чтобы получить желаемый воспитательный результат " [10, С. 4].

На занятиях, как стабильная функциональная единица со специфической деятельностью, школьники объединяются друг с другом установившимися деловыми отношениями. В то же время с деловыми отношениями, отношениями ответственной зависимости, характеризующимися ответственностью и коллективизмом участников труда, в любом школьном классе формируются личностные отношения, главной нравственной ценностью которых является их гуманистический характер [7].

В процессе воспитания нравственных качеств выделяют три периода. В первом периоде акцент делается на актуальных и значимых для школьников идеях, суждениях, оценках, мотивах, стремлениях и включении школьников в различные виды и формы деятельности, имеющие определенный познавательный и нравственный смысл. Во втором периоде происходит углубление и расширение нравственных знаний и опыта нравственно ценных поступков с целью закрепления устойчивых способов поведения и рождения новых, более высоких нравственных мотивов поведения. А в третьем периоде происходит углубление и воспитание нравственных знаний и опыта нравственных действий, формируется, независимо от конкретных ситуаций, энтузиазм не только по содержанию, но и по смыслу выполняемых задач.

Основными педагогическими условиями эффективности формирования нравственных качеств учащихся являются не только высокий уровень познавательной активности в течение учебного времени (имеется в виду отбор содержания, методов обучения, организационных форм) на всех уроках, а также длительное время и атмосфера коллективной жизни, общие стремления к социально-ценностным целям деятельности, гуманистический стиль отношений учителя и учащихся, но и активная позиция каждого учащегося в учебной деятельности, а также гражданская позиция учащихся.

Н.И. Болдырев, Л. А. Матвеева, Л. А. Регуш, О. Г. Дробницкий, Л. И. Божович, И. Ф. Харламов, т. е. Конникова выявили, что в разные возрастные периоды существуют разные возможности нравственного воспитания.

Работая над проблемами формирования нравственных качеств школьников, необходимо учитывать их возрастные и психологические особенности.

Например, склонность к игре. В условиях игровых отношений ученик добровольно упражняется, усваивает нормативное поведение. В играх, как нигде, от ученика требуется умение следовать правилам. Нарушение их дети с особой остротой замечают и бескомпромиссно выражают свое осуждение нарушителю. Если ребенок не подчиняется мнению большинства, то ему придется выслушать много неприятных слов, а может быть, и выйти из игры. Так ученик учится считаться с другими, получает уроки правдивости, честности, справедливости. Игра требует от ее участников умения действовать по правилам. "Как ребенок в игре, так во многом он будет в работе, когда вырастет", - говорил А. С. Макаренко [79, с. 37].

Или невозможность заниматься однообразной деятельностью в течение длительного времени. По мнению психологов, дети 10-12 лет не могут удерживать свое внимание на одном предмете более 10 минут. Тогда ученики начинают отвлекаться, переключать свое внимание на другие предметы, поэтому приходится часто менять занятия во время занятий.

К особенностям также относится отсутствие ясности моральных представлений из-за малого опыта.

Может возникнуть противоречие между знанием того, как это делать, и применением этого на практике (это относится к этикету, хорошим манерам и общению). Не всегда знание нравственных норм и правил поведения соответствует реальным действиям ученика. Особенно часто это происходит в ситуациях, когда возникает несоответствие между этическими нормами и личными желаниями школьника.

Неравномерность использования вежливого общения со взрослыми и сверстниками (дома и дома, в школе и на улице) также можно отнести к их возрастным и психологическим особенностям.

Такие ученые, как А. Н.Леонтьев, Г. И. Щукина, Т. В. Морозова, доказали, что школьный возраст также характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных норм и правил. Ядром образования, определяющим нравственное развитие личности в школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и отношений между учащимися, опирающихся на чувства и эмоциональную отзывчивость [20].

На пороге школьной жизни появляется новый уровень самосознания детей, наиболее точно выраженный фразой "внутренняя позиция". То, что такая позиция формируется, внутренне проявляется в том, что в сознании школьника подчеркивается система нравственных норм, которым он следует или старается следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств [19].

Действия ребенка часто носят подражательный характер или вызваны импульсивными внутренними импульсами. Это необходимо учитывать в процессе нравственного воспитания. В частности, чрезвычайно важно развивать умы детей и обогащать их яркими идеями по различным поведенческим вопросам [19].

В нравственном воспитании школьников необходимо учитывать тот факт, что дети начинают активно,самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но их оценка событий и поступков часто носит ситуативный характер. Стремление разобраться во всем самим поддерживается педагогом, который помогает детям в выборе правильной нравственной оценки [19].

Основой формирования нравственных качеств является развитие гуманистических отношений детей независимо от содержания, методов и форм воспитательной работы. Процесс воспитания, направленный на всех детей, должен быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка, исходя из его индивидуальности [21].

Однако осознания существующей морали может быть недостаточно для формирования морального поведения. Конкретный критерий может помочь оценить уровень сформированности нравственных качеств у ребенка: реальные поступки и их мотивы.

Осознанный характер учебных действий возникает у учащегося в процессе учебной деятельности, когда дети учатся определять способы поведения и ставить цели [11].

Здесь необходимо учитывать важность единства трех компонентов учебной деятельности-мотивационного, содержательного и операционального - для формирования школьников как субъекта учебной деятельности. Сущность значения этого единства можно рассматривать в двух аспектах.

Во-первых, один компонент может быть разработан на основе двух других. Ученик должен овладеть определенным содержанием обучения-понять, что он делает и по какой причине. Это содержание определяется накопленными знаниями, умениями и мотивами деятельности.

Во-вторых, сущность значимости единства компонентов учебной деятельности заключается в том, что в процессе усвоения знаний и приемов должно формироваться психическое и нравственное развитие [11].

Т. В. Морозова рассматривает основные факторы формирования нравственных качеств школьника в учебном процессе. В школе ребенок начинает целенаправленно изучать нравственные нормы, используя научный подход в чтении, русском языке, окружающем мире и др. Участие в коллективной деятельности также способствует усвоению моральных норм [42].

В связи с этим становится актуальной необходимость решения проблемы развития нравственных и психических качеств школьника в процессе обучения. Однако важно помнить, что эти качества должны формироваться с учетом психологических особенностей ребенка. Учащийся часто не в состоянии соотнести знания и их применение на практике. Знание моральных норм не означает, что ребенок будет поступать правильно в жизни, в соответствии с этикой, а не своими желаниями [11].

Нравственные качества могут формироваться в процессе изучения всех предметов. Здесь играют роль не только содержание, методы и организация обучения, но и атмосфера урока, стиль взаимоотношений учителя и детей, отношения между детьми [7].

Коллективная деятельность в школе для эффективного формирования нравственных качеств должна основываться на высоконравственных отношениях. Для того чтобы влияние коллектива на личность было оптимальным, каждому ребенку необходимо найти в коллективе место, соответствующее его возможностям и помогающее ему чувствовать себя незаменимым. Такой подход способствует формированию чувства собственного достоинства, которое может побудить ребенка действовать на основе моральных норм и принципов.

Однако часто на практике важность формирования нравственных качеств на основе самостоятельной деятельности школьников не учитывается. Чрезмерный и длительный непосредственный контроль со стороны педагогического коллектива может оказать негативное влияние на учащихся, последствия которого могут проявиться только в подростковом возрасте [4].

Таким образом, педагогические условия формирования нравственных качеств в школе рассматриваются как основное звено в системе воспитания подрастающего поколения. На любом этапе воспитания ребенка преобладает его собственная сторона воспитания. В воспитании школьников этой стороной будет формирование нравственных качеств.

1.3 Методы и средства формирования нравственных качеств школьников

Под методами воспитания принято понимать способы, с помощью которых воспитатели воздействуют на учащихся и организуют их деятельность. Методы нравственного воспитания выступают как способы и средства формирования нравственных качеств, развития нравственных чувств, формирования навыков и поведенческих привычек.

На выбор методов нравственного воспитания влияет не только возраст учащихся, но и их жизненный опыт.

По определению А. Н. Леонтьева, результатом применения воспитательных методов, направленных на формирование нравственных качеств, является создание нравственных установок, отношений, мотивов, формирующих представления, понятия, представления и привычки, определяющие тот или иной тип поведения.

В процессе нравственного воспитания чаще всего используются такие методы, как убеждение и упражнение; в воспитании дисциплины и ответственности наряду с основными методами используются также поощрение и наказание [16].

Наиболее последовательной и современной является классификация, созданная Г. И. Щукиной, которая выделяет методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю школьников в интересах формирования их нравственных взглядов и убеждений (методы формирования личностного сознания). К ним относятся: рассказ, объяснение, объяснение, лекция, предложение, дискуссия, доклад, пример. Методы формирования сознания учащихся предназначены для передачи информации от учителя к ученику и обратно. Сознание - это основа мировоззрения, поведения и отношений. Среди этой группы методов центральное место занимает метод убеждения.

Метод убеждения в воспитании - это способ воздействия на знания ребенка для объяснения фактов и явлений общественной или частной жизни. Этот метод используется для формирования представлений, которые ранее не присутствовали в сознании или лексике школьника (или они не были зафиксированы), или для обновления существующих.

Убеждение в учебном процессе достигается с помощью различных приемов и приемов: чтения и анализа притч, басен, сказок, назидательных рассказов; этических бесед, объяснений, предложений, споров, примера [21].

Рассказ на этическую тему-это яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. При организации анализа содержания рассказа учитель помогает учащимся понять и усвоить смысл нравственных оценок и норм поведения, основанных на чувственном воздействии. Рассказ на этическую тему раскрывает содержание нравственных понятий, вызывает у учащихся положительное отношение к поступкам, соответствующим нравственным нормам, влияет на их поведение [9].

Объяснение-метод эмоционально-вербального воздействия на небольшую группу или индивида, основанный на знании особенностей класса и личностных качеств отдельных учащихся. Цель объяснения как метода может быть определена как формирование или закрепление нового нравственного качества или правила поведения; выработка правильного отношения учащихся к определенному поступку, который уже совершен.

Этическая беседа - это метод привлечения учащихся к обсуждению, анализу своих поступков и выработке нравственных оценок, объяснения им принципов духовной морали и их понимания, формирования системы нравственных представлений и понятий, служащих основой для формирования нравственных взглядов и убеждений. Целью этической беседы является углубление и укрепление нравственных понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов и убеждений [31].

Условиями эффективности этической беседы являются проблема использования нестандартных вопросов, помощь школьникам в поиске ответов на них, уважение к мнению других, аргументированная точка зрения, откровенность в выражении мнений и сомнений, опора на реальный опыт школьников.

Организация этической беседы позволяет выявить и сопоставить все точки зрения на проблему нравственной тематики [31].

Примером может служить воспитательный метод исключительной силы. Она дает конкретные образцы для подражания и тем самым активно формирует сознание, убеждения, чувства, активизирует деятельность. Особенно на примере конкретных людей-родителей, воспитателей, друзей. Пример героев книг, фильмов , исторических личностей, выдающихся ученых тоже имеет воспитательную силу.

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. Не только желательно, но и необходимо обращать внимание учащихся на негативное в жизни и поведении людей, анализировать последствия неправильных действий, делать правильные выводы. Негативный пример, приведенный вовремя к месту, помогает удержать ученика от неправильного поступка, формирует понятие аморального.

Сила положительного примера наставника возрастает, когда он действует систематически и последовательно со своей личностью и авторитетом [35].

На формирование нравственных качеств личности ребенка большое влияние оказывают ситуации выбора, то есть ситуации, в которых необходимо сделать выбор поступка, исходя из нравственной нормы. Учитель только создает условия для возникновения ситуации, а сама воспитывающая ситуация должна быть естественной, актуальной для жизни [21].

Задания (практические задания) создают и расширяют опыт школьников в различных видах деятельности. Обучение школьников самостоятельности и добросовестному выполнению заданий требует повышенного внимания к нему. Поощрение выражает положительную оценку действий учащихся. Он фиксирует положительные навыки и привычки. Действие поощрения подразумевает возбуждение благоприятных эмоций, вселяет уверенность. Поощрение может проявляться в различных вариантах: похвала, благодарность, одобрение, предоставление почетных прав, награждение. Несмотря на кажущуюся простоту, поощрение требует тщательной дозировки и осторожности, так как неиспользование этого метода может нанести вред формированию нравственных качеств.

Поощрение должно быть естественным следствием действий ученика, а не результатом его желания получить поощрение. Важно, чтобы продвижение по службе не контрастировало с остальной командой. Он должен быть справедливым и соответствовать мнению команды. При использовании стимулов необходимо учитывать индивидуальные качества поощряемого лица [19].

Наказание определяется как компонент педагогического стимулирования, применение которого должно предотвращать нежелательные действия учащихся, замедлять их, вызывать чувство вины перед собой и другими людьми.

Наказание должно быть справедливым, тщательно обдуманным и не унижать достоинства ученика. Это мощный метод. Ошибку учителя в наказании исправить гораздо труднее, чем в любом другом случае, поэтому нельзя спешить наказывать до тех пор, пока нет абсолютной уверенности в справедливости наказания и его положительном влиянии на поведение ученика. Поощрение и наказание формируют у школьников способность правильно оценивать свое поведение, самооценка способствует самостимуляции их действий. В процессе самооценки дети определяют необходимость изменений в своем поведении. В то же время не исключено, что они используют такие средства самовоспитания, как самовосприятие, самонаказание (самоограничение) [24].

Требование относится к способу воспитания, при котором нормы поведения, выраженные в личностных отношениях, вызывают, активизируют или задерживают определенную деятельность воспитанника и проявление в нем определенных качеств [35].

Привыкание - это тип педагогического требования. Его используют, когда нужно быстро и на высоком уровне сформировать желаемое качество. Часто тренировка сопровождается болезненными процессами, вызывает возмущение и недовольство. Все казарменные системы воспитания основаны на жесткой подготовке, например, в армии, где этот метод сочетается с наказанием.

Соревнование является модификацией метода учебных ситуаций и способствует формированию соревновательных качеств личности. Этот метод основан на естественных потребностях ребенка в лидерстве и соперничестве. В процессе конкуренции он достигает определенного успеха в отношениях с друзьями, приобретает новый социальный статус [39].

Ускорение и углубление нравственного становления личности зависит от знания педагогом конкретных функций и назначения воспитательных методов, от умения определять и создавать оптимальные условия для их использования. Реализация этого положения в практике воспитания школьников требует динамизма, соотношения и взаимодействия методов, обогащения их новыми компонентами. В то же время жизненно важно воздействовать на эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы учащихся. Все эти виды воздействия являются основными составляющими процесса формирования нравственных качеств. И если один из них теряется из поля педагогического зрения или ослабляется внимание к нему, то организованное и направленное становление и самообразование личности в какой-то мере уступает спонтанному. Поэтому в конечном итоге цель и задачи образования не могут быть полностью достигнуты и успешно решены [7].

Выбор методов и приемов воспитания будет также зависеть от принципов, в соответствии с которыми должна быть организована работа в том или ином направлении нравственного воспитания школьников. Воспитывает не сама деятельность, а отношения, которые формируются в процессе этой деятельности. Кооперативные отношения между преподавателями и школьниками формируют нравственные качества. Учитель должен найти возможности для развития сотворчества детей и родителей. Реализация идеи сотворчества предполагает развитие творческих способностей детей и взрослых на основе развития кооперативных отношений между ними. Сотворчество преподавателей и школьников является источником и условием формирования нравственных качеств. Учитель показывает пример сотворчества с учениками и одновременно развивает сотворчество между детьми, детьми и родителями, используя специальные коммуникативные технологии. Основой сотворчества является подлинно совместная деятельность, в которой взаимодействие участников образовательного процесса осуществляется на основе индивидуальных предпочтений [28].

Важными средствами развития сотворчества являются групповые формы организации учебных занятий и решения творческих учебных задач. Необходимыми условиями сотворчества являются: совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы; определение путей достижения общих и индивидуальных результатов; совместное распределение заданий, функций, обязанностей, средств и видов групповой деятельности в соответствии со способностями каждого участника деятельности; совместный контроль и оценка результатов учебной деятельности, постановка новых целей и задач.

Сотворчество сверстников, взрослых и учащихся является благодатной почвой для формирования нравственных качеств школьников. Только в совместной творческой деятельности школьник может раскрыть себя, проявить и развить свои личностные качества, ответственность, инициативу, трудолюбие, изобретательность, толерантность. В такой деятельности рождаются и проявляются организаторские и коммуникативные способности [25].

Преподавание более приятно и радостно для тех, кто хочет учиться, кто доволен собственной воспитательной работой, кто проявляет интерес к знаниям. И наоборот, трудно и больно учить тех, кто не чувствует желания учиться новому, кто смотрит на преподавание, на школу как на тяжелое бремя. Психологи показали, что при использовании нетрадиционных форм организации урока ученик находится в более благоприятной, комфортной обстановке с точки зрения способности действовать в соответствии со своей личностью. Школьники в таких условиях выражают свое мнение и более активно участвуют в решении учебных задач. Нетрадиционный (нестандартный) урок-это импровизированная тренировка, имеющая нетрадиционную (неопределенную) структуру. Это может быть урок встречи, урок сказки, урок выставки, урок игры, урок творчества, урок конкурса, Урок мозгового штурма, урок экскурсии, защита проекта и так далее.

Но помимо разнообразия форм организации учебного процесса, следует обратить серьезное внимание на содержание учебников и учебных пособий.

Все учебники для учащихся среднего звена содержат богатый материал, необходимый для формирования у учащихся нравственных понятий и представлений. Естественно, большая часть материала, который может быть непосредственно использован для нравственного воспитания, содержится в книгах для детей. В связи с этим велика роль уроков литературного чтения. Мы часто говорим: "книга-это открытие мира." Действительно, читая, ученик знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, с жизнью других детей [41].

Литература-это учебник жизни и стимул к духовной работе. Патриотизм, любовь к родному народу, уважение к его культуре всегда отличали выдающихся представителей русской литературы. Ушинский советовал воспитывать детей на произведениях народного творчества, с которыми ученик легче входит в мир, полнее ощущает очарование родной природы, усваивает народные представления о красоте и нравственности, знакомится с обрядами и обычаями, изучает язык, приобщается к миру прекрасного, учится распознавать добро и зло, помогать и защищать слабых, воспитывать силу воли и сильный характер.

Былины, сказки, мифы и легенды лучше всего отвечают потребностям детей, органически соответствуют детской психологии [35].

Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки школьников. Слово может вдохновить ребенка, пробудить желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помочь разобраться в человеческих отношениях, познакомиться с нормами поведения. У школьников есть представления об основных категориях-добре и зле, хорошем и плохом. Но эти идеи часто наивны и своеобразны, поэтому учителю необходимо знать их содержание, чтобы руководить формированием нравственных качеств. Учителя не используют достаточно примеров литературы, позволяющих учащимся раскрыть сложность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих характеров, особенности тех или иных переживаний.

Чтение произведений литературы расширяет понимание взаимоотношений людей, позволяет учащимся делать выводы о нормах и правилах жизни в обществе. В этих историях герои-их ровесники. Поэтому школьникам легче поставить себя на место таких героев и сделать определенные выводы [35].

Однако, как показали наблюдения, школьники стали терять интерес к книге вообще и к русскому народному творчеству в частности. На это есть несколько причин:

- отсутствие времени у родителей и желание что-то почитать детям;

- замена привычных, таких близких и понятных сказочных персонажей новыми персонажами в литературе на экране телевизора;

- непонимание родителями роли книг в развитии детей;

- внедрение новых информационных ресурсов в жизнь детей, компьютеризация;

- вытесняет чтение и просмотр мультфильмов;

- неявка в библиотеку как родителей, так и детей;

- отсутствие у родителей информации о том, какие книги покупать и читать детям в разные возрастные периоды.

Знакомство с культурно-историческим наследием следует начинать со знания своего края, малой родины, устного народного творчества. Только тот, кто знает свое прошлое, лучше ценит настоящее.

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры человека, во многом определяет его отношение к учебе, поведение в повседневной жизни, в общении. Участие учащихся в различных спортивных объединениях, секциях, создание необходимых условий для занятий спортом в школе является одним из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди них. Особое внимание в настоящее время уделяется внедрению здоровьесберегающих технологий в школьную практику, пропаганде здорового образа жизни, что также благотворно влияет на формирование нравственных качеств. Физическая культура и спорт также должны рассматриваться как эффективное средство решения задач нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения [31].

Содержание учебников для учащихся имеет большое значение для нравственного воспитания школьников. Включенные в них тексты учат любить и защищать Родину, трудиться для ее процветания, для мира на Земле, раскрывают духовный мир человека, для которого характерны гражданская ответственность, коллективизм, товарищество, трудолюбие, честность, порядочность, отзывчивость. Приведенные примеры из учебных изданий для школьников убеждают нас в том, что они содержат достаточное количество фактов, описаний и анализа событий, поступков людей, характеризующих явления нравственной жизни российского общества. Но часто эти факты не приводятся "в действие", не обсуждаются со школьниками с позиции морали. Важно также активизировать использование "учебного аппарата" - заданий, вопросов, следующих за разделами, главами, параграфами учебников, и привлекать их к решению задач нравственного воспитания, ориентировать на развитие нравственных основ сознания учащихся.

Таким образом, под методами и средствами воспитания принято понимать способы воздействия педагогов на учащихся и организацию их деятельности, где методы и средства нравственного воспитания выступают как способы и средства формирования нравственных качеств.

Выводы по главе I

В ходе диссертационного исследования был проведен анализ педагогической, психологической, методической и философской литературы, создавшей условия для поиска путей решения проблемы формирования нравственных качеств школьников. Изучение научной литературы позволило выявить особенности современной школьной работы в нравственном аспекте:

- формирование нравственных качеств является основным стержнем в общей системе всестороннего развития личности и представляет собой процесс, направленный на целостное формирование и развитие личности школьника, предполагающий его отношение к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям и к самому себе ; ;

- в школе формирование нравственных качеств имеет большое значение, так как именно в этот период закладывается фундамент воспитания личностных качеств ученика, а потому его следует рассматривать как особый раздел воспитания и как часть любого другого раздела воспитания;

- новое содержание обучения открыло новые возможности для образования, в котором решающее значение имеют содержание образования, методы обучения, личность и знания педагога, передающего свое мировоззрение, культуру, духовно-нравственный опыт следующему поколению;

- основными педагогическими условиями эффективности формирования нравственных качеств учащихся являются: высокий уровень познавательной активности в течение учебного времени (имеется в виду отбор содержания, методов обучения, организационных форм) на всех уроках и в течение длительного времени; атмосфера коллективной жизни, общность стремлений к социально-ценностным целям деятельности, гуманистический стиль отношений учителя и учащихся; активная позиция каждого учащегося в учебной деятельности; гражданская позиция учащихся.

- содержание учебников для учащихся имеет большое значение для нравственного воспитания учащихся. Включенные в них тексты учат любить и защищать Родину, трудиться для ее процветания, для мира на Земле, раскрывают духовный мир человека, для которого характерны гражданская ответственность, коллективизм, товарищество, трудолюбие, честность, порядочность, отзывчивость.

Анализ научной литературы позволил установить, что нравственное воспитание понимается как процесс формирования нравственных качеств, черт характера, навыков и поведенческих привычек. Задача формирования нравственных качеств состоит в том, чтобы учителя превратили общественно необходимые требования общества во внутренние стимулы личности каждого ученика, такие как долг, честь, совесть, достоинство.

Организация работы по формированию нравственных качеств обучающихся в образовательных учреждениях обусловлена современными требованиями к уровню сформированности нравственных качеств согласно стандарту, основанному на современных подходах (фрагментарном, компетентностном, системном и личностно-ориентированном) и характеризующемуся системностью и полнотой. Процесс формирования нравственных качеств включает в себя цель, содержание, методы и результаты. Выявленные педагогические условия формирования нравственных качеств в образовательных учреждениях обеспечивают эффективную работу над изучаемой проблемой.

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

В соответствии с выводами теоретической части психолого-педагогического исследования вторая глава данной диссертации направлена на экспериментальную проверку эффективности содержания, форм и методов формирования нравственных качеств школьников и разработку комплекса мероприятий. Экспериментальная работа является логическим практическим продолжением диссертационного исследования по заявленной проблеме. В данной главе описана и проанализирована система специальной работы, направленной на формирование нравственных качеств учащихся в учебной и внеучебной деятельности. В данном разделе описаны основные этапы работы, диагностический инструментарий для выявления необходимых критериев и показателей формирования нравственных качеств, а также подробно описаны результаты, полученные в ходе констатирующего и формирующего экспериментов. Экспериментальной работе предшествовал подготовительный этап, включающий в себя:

1. Анализ научной литературы и исследований, связанных с современной системой формирования нравственных качеств в муниципальных бюджетных организациях и нормативными документами (ФГОС, концепция духовно-нравственного воспитания);

2. Предварительная разработка основных теоретических положений педагогического исследования по проблеме формирования нравственных качеств;

3. Подготовка методической базы (разработка комплекса мероприятий, направленных на формирование нравственных качеств).

2.1 Методика проведения экспериментального исследования формирования нравственных качеств школьников

В данном разделе описывается методика проведения констатирующего эксперимента, дается краткая характеристика используемых методов диагностики и исследования, уточняются и конкретизируются уровни сформированности нравственных качеств школьников. Для реализации цели, гипотезы и задач исследования был использован комплекс методов исследования. Одним из методов стала экспериментальная работа, проведенная в 2018 году в общеобразовательной школе при колледже РД "Профессионально-педагогический колледж имени З. Н. Батырмурзаева", в естественных условиях при осуществлении учебной деятельности. Для проведения эксперимента были выделены Контрольная и экспериментальная группы классов: 5" а "- экспериментальная группа и 5 " Б " - контрольная группа, учащиеся в количестве 47 человек. Научно-исследовательская работа включала: 1) анализ формирования нравственных качеств у школьников и обобщение полученных данных; 2) применение наиболее эффективного комплекса мероприятий по формированию нравственных качеств у школьников в учебном процессе. Продуктивность обеспечения эксперимента необходимой информацией об исследуемом процессе в основном решалась с помощью методов диагностики, апробированных в педагогике и психологии: интервью, наблюдения, тестирования, анкетирования. При проведении педагогического эксперимента учитывались следующие требования: - наличие экспериментальной базы;

- предварительное выявление наиболее педагогических условий, направленных на формирование духовно-нравственных качеств учащихся

- участие школьников в экспериментальной проверке гипотетической ситуации; - однородность состава школьников в экспериментальной и контрольной группах;

- осуществление контроля за выявлением уровня нравственного развития школьников через участие в мероприятиях, направленных на формирование нравственных качеств. При организации эксперимента были поставлены следующие задачи::

- изучить готовность учащихся к участию в мероприятиях нравственного воспитания;

- выявить и обосновать эффективные методы и приемы вовлечения школьников в нравственное воспитание;

- внедрить полученные результаты в практику учебно-воспитательного процесса обучения.

При подготовке и планировании опытно-экспериментального исследования были выделены следующие этапы:

1-ый – констатирующий, диагностический, позволяет констатировать исходное состояние сформированности нравственных качеств школьников.

2-ой – формирующий, направлен на внедрение и реализацию эффективных методов и приемов воспитания нравственных качеств школьников;

3-ий – контрольный, дает возможность провести сравнительный анализ, обобщить, оформить результаты опытно-экспериментальной работы, сделать соответствующие выводы.

Для того чтобы проектировать готовность школьников к участию в мероприятиях нравственной направленности, необходимо было сначала выявить реальное состояние сформированности нравственных качеств, а затем проследить динамику продвижения. Решалась эта проблема следующими способами:

- наблюдением и изучением школьников в различных ситуациях и различных видах деятельности;

- сочетанием тестовых методик с обычными, но целенаправленными наблюдениями за деятельностью обучающихся.

В начале эксперимента на диагностическом этапе с целью уточнения показателей сформированности нравственных качеств на основе вышеперечисленных методик была произведена оценка проявления компонентов нравственного развития, а именно:

- положительной мотивации к нравственной деятельности;

-

самоорганизации в мероприятиях, направленных на формирование нравственных качеств. Чтобы управлять процессом формирования нравственных качеств, надо иметь возможность отслеживать продвижение школьников в их развитии. Это требует создания соответствующих диагностических программ. В зависимости от степени сформированности нравственных качеств, принятия и реализации поведенческого решения, определены уровни нравственной воспитанности.

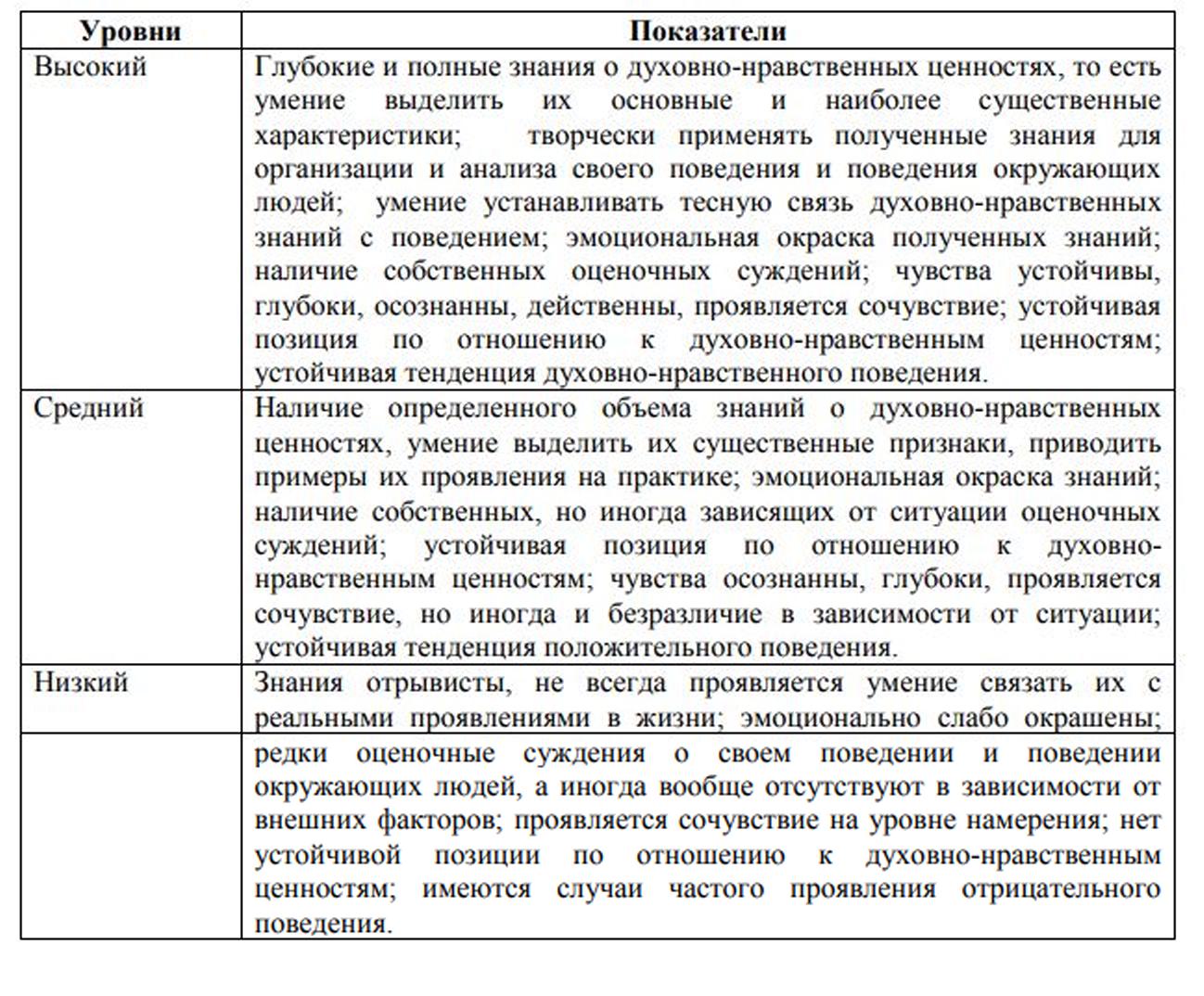

Рис. 3. – Показатели сформированности нравственных качеств у школьника

Первый этап включает выявление уровня сформированности нравственных качеств школьников по методике М. И. Шиловой с использованием диагностической таблицы уровней нравственного воспитания (ДООН), отражающей пять основных показателей воспитания данного школьника •

* Отношение к обществу, патриотизм;

* Отношение к умственному труду;

* Отношение к физическому труду;

* Отношение к людям (проявление нравственных качеств человека);

* Саморегуляция личности (самодисциплина).

В эксперименте участвовали два класса: 5 " А "и 5" Б "в количестве 47 человек, где 5" а "(24 человека) – экспериментальная группа, 5" Б " (17 человек) – Контрольная. В 5-м "А" классе был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 24 человека. Цель исследования: выявить уровень сформированности нравственных качеств школьников.

Метод М. И. Шиловой выделяет три уровня:

* Преобладание ярких проявлений 3-го уровня отражает самостоятельность, высокую нравственность деятельности и поведения, признаки продуктивного, активного характера. В этом случае говорят: "серьезный, самостоятельный, воспитанный ребенок."

* Преобладание признаков 2-го уровня: ребенок недостаточно самостоятельен и не всегда самостоятельно регулирует свою деятельность, активную нравственную позицию. В данном случае "хорошо воспитанный ребенок".

* Преобладание признаков 1-го уровня: преобладание внешней регуляции своей деятельности и отношений. Такой ученик нуждается в поощрении и контроле. О таких людях говорят: "малообразованный ребенок". Преобладание негативных проявлений, вредных привычек в поведении ребенка характеризует его как невоспитанного.

По результатам анализа сводного листа была составлена гистограмма:

Рис. 4. Гистограмма уровня нравственной воспитанности школьников

Из представленного рисунка видно, что у учащихся 5-х классов выражены признаки второго уровня проявления морально-волевых качеств личности. Наиболее яркими качествами формирующейся нравственности в этой возрастной группе являются отношение к обществу, отношение к физическому труду, отношение к людям. Следует обратить внимание на развитие у детей отношения к умственному труду и отношения к себе.

Для каждого показателя были определены признаки и уровни формирующихся качеств (от уровня 3 до уровня ноль). Баллы по каждому показателю устанавливаются преподавателем самостоятельно. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю и делятся на два. Средние баллы, полученные по каждому показателю, заносятся в сводный лист. Чем суммируются средние баллы по всем показателям. Полученное числовое значение определяет уровень нравственного воспитания (УВН)личности школьника.

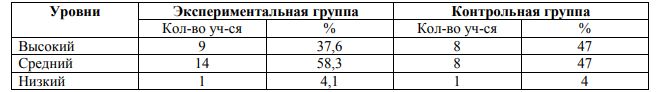

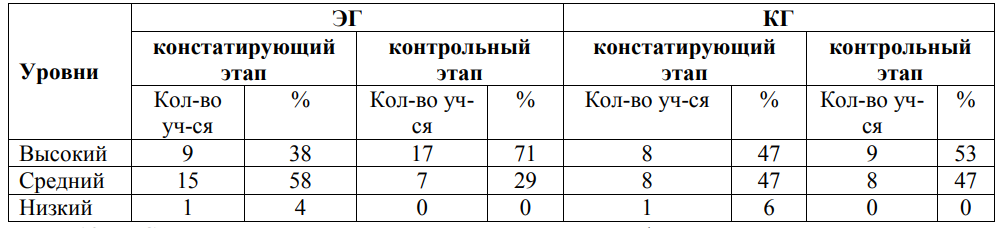

Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе 9 учащихся (37,5 %) ; в контрольной группе 8 учащихся (47 %) - показали высокий уровень сформированности нравственных качеств.

Учащиеся характеризуются самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована.

В экспериментальной группе для 14 учащихся (58,3 %) в контрольной группе для 8 учащихся (47 %) - характерен средний уровень сформированности нравственных качеств.

Учащиеся представляются слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны . В экспериментальной группе у 1 учащегося (4,1 %).; в контрольной группе у 1 учащегося (6 %) прослеживается уровень с низким показателем. Такие школьники характеризуются отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.

Д анные результаты представлены на рисунке:

анные результаты представлены на рисунке:

Рис. 5. - Результаты уровня сформированности нравственных качеств школьников на констатирующем этапе эксперимента.

На втором этапе уровни развития нравственных качеств школьников определялись с помощью опросника"нравственные понятия" Е. А. Коровиной. Цель состояла в том, чтобы выяснить качественную структуру морали.

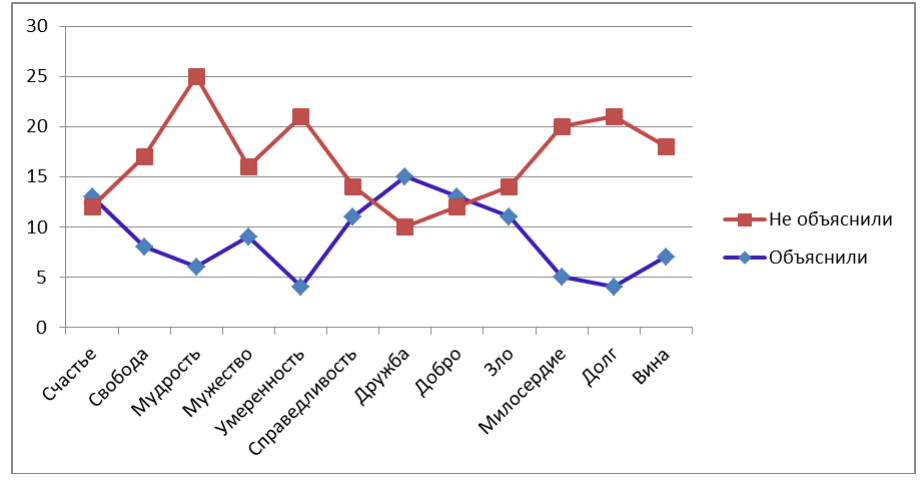

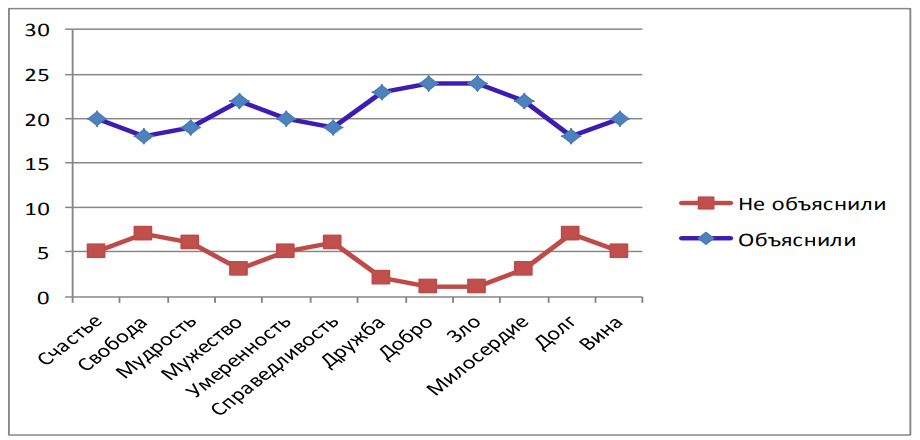

В самом начале работы мы должны были ответить на вопрос: каковы основные качества в нравственном сознании? У Платона, Сократа и Аристотеля мы находим такие категории, как добро, зло, мудрость, мужество, умеренность, справедливость, счастье и т. Д. в Средние века появилось понятие "милосердие", а в более поздние исторические времена - " долг "(И. Кант)," вина " (г. Гегель). Таким образом, было выделено 10 категорий.

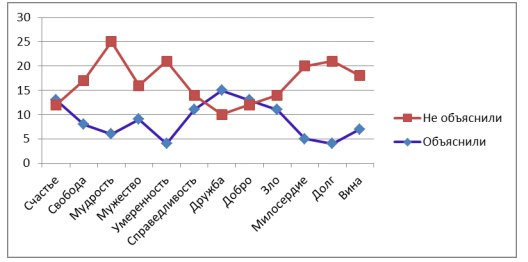

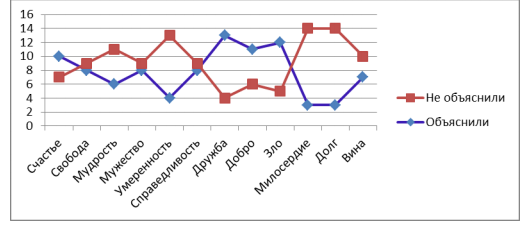

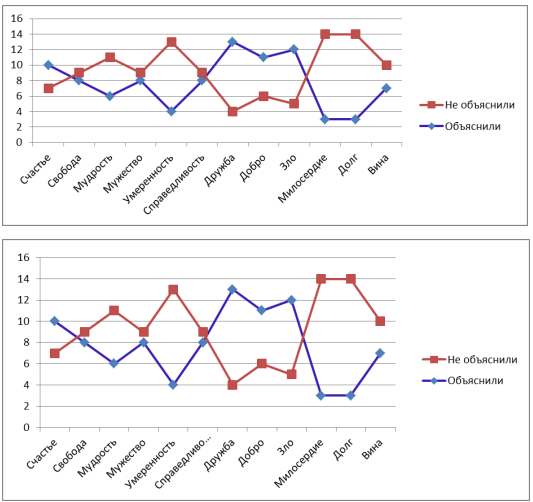

Затем мы попросили школьников пояснить, как они понимают предъявленные им слова. Из опрошенных было 24 человека 5 «А» (24 человека) – экспериментальная группа, 5 «Б» (17 человек) – контрольная группа. Опрос проводился индивидуально (Приложение 1).

Ученикам было проще всего объяснить, что такое «дружба», «зло», «добро», «долг», и труднее, «милосердие», «мудрость».

Раскрывая смысл слова «дружба», школьники говорили, что это «люди дружат между собой». Очень редко в ответах звучали конкретные проявления дружбы, такие как «никогда не ссорятся, уважают друг друга», «понимают друг друга», «помогают друг другу», «когда дети не дерутся и играют вместе». Часто учащиеся давали только эмоциональную оценку: «это хорошо», «это весело».

В толковании зла можно выделить три группы ответов. Первая, наиболее многочисленная, связана с действием - «это когда бьют», «когда убивают», «когда человек делает что-нибудь плохое», «когда все дерутся». Вторая группа ответов связана с характеристикой другого человека («это злой человек») или самого себя («это я, когда плохой»). Третья группа вновь представляет только эмоциональную оценку явления: «это плохо».

Добро в представлении отвечающих - «когда делают добрые дела», «всем помогаешь», «всех защищаешь», «когда не дерутся», «когда всем уступаешь», «когда ты добрый». Некоторые включили «добро» в дихотомию: «добро - это когда нет зла». Ответов, связанных только с эмоциональной оценкой предъявленной категории, не наблюдалось.

Несмотря на то, что категории «свобода» и «долг» объяснило преобладающее большинство учащихся, их понимание далеко от действительного (Приложение 2).

Полученные данные представлены на рисунках 2.4. и 2.5.:

Р ис. 6. - Категориальная структура нравственных качеств школьников в экспериментальной группе на констатирующем этапе эксперимента.

ис. 6. - Категориальная структура нравственных качеств школьников в экспериментальной группе на констатирующем этапе эксперимента.

Рис. 7. - Категориальная структура нравственных качеств у школьников в контрольной группе на констатирующем этапе эксперимента.

Таким образом, из данных диаграмм видно, что понимание категориальной структуры духовно-нравственных качеств находится примерно на одинаковом уровне у обеих групп.

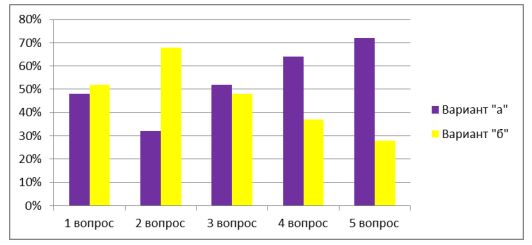

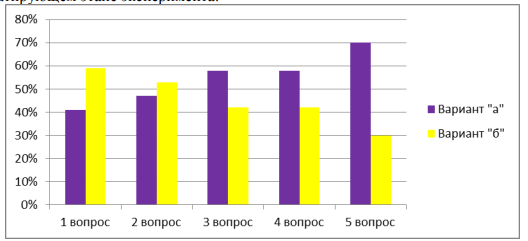

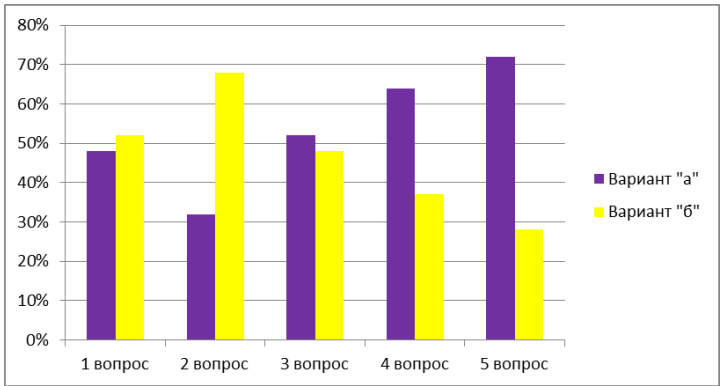

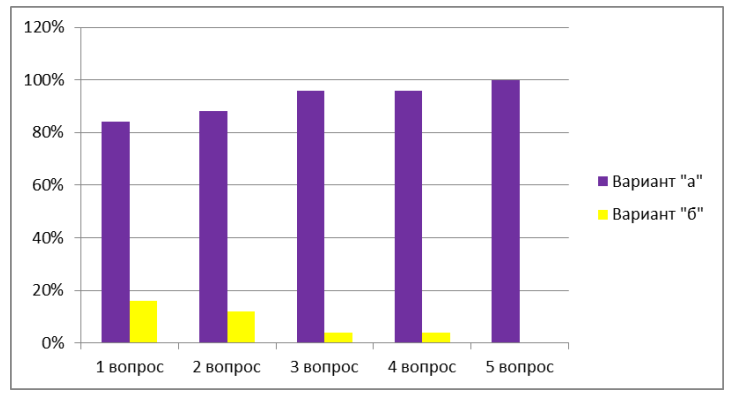

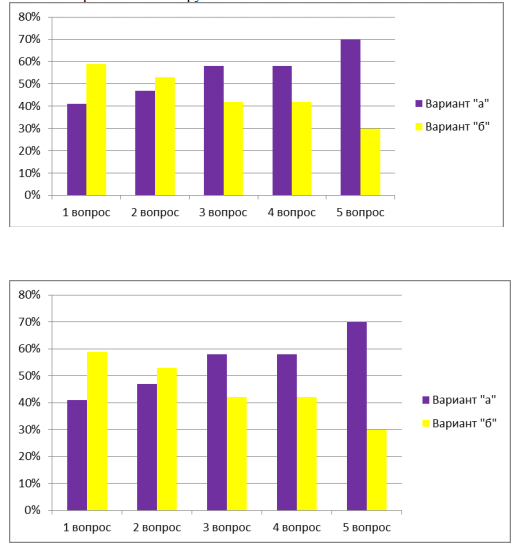

Третий этап был проведён с целью выявления уровня духовно-нравственного воспитания школьников. Из опрошенных было 24 человека 5 «А» (24 человека) – экспериментальная группа, 5 «Б» (17 человек) – контрольная группа. Учащимся было предложено 5 вопросов с двумя вариантами ответа в каждом (Методика Н.Е. Богуславской «Закончи предложение»). При этом выбор варианта а) свидетельствовал о склонности поступать нравственно и, следовательно, высоком уровне сформированности мотивов нравственного поведения, выбор б) – нет .Статистика ответов 5 «А» класса представлена на рисунке 7., а 5 «Б» на рис. 8.

Рис. 8. - Результаты методики Н.Е. Богуславской в экспериментальной группе на констатирующем этапе эксперимента.

Рис. 9. - Результаты методики Н.Е. Богуславской в контрольной группе на констатирующем этапе эксперимента.