Мастер-класс

«Формирование проектировочно – целевых умений молодого педагога»

Безденежных О.С.,

учитель истории и обществознания

МБОУ «СОШ№4 п. Чернянка»

«Удовлетворите всем желаниям человека, но отнимите у него цель в жизни и посмотрите, каким несчастным и ничтожным существом явится он. Следовательно, не удовлетворение желаний — то, что обыкновенно называют счастьем, а цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья»

К. Д. Ушинский

Вряд ли кто-то будет спорить о том, насколько важно наличие цели жизни. Однако представление об этом не рождается вместе с человеком, а является результатом его развития, результатом становления его личности.

Федеральный государственный образовательный стандарт относит к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Таким образом, перед учителем ставиться проблема обучения школьников приёмам постановки цели, выбору стратегии её достижения.

Что же такое цель в обучении?

Цель – предвосхищаемый результат – образовательный продукт, который должен быть создан за определённый промежуток времени и его можно продиагностировать, т.е. цель должна быть проверяема (А.В.Хуторской).

Охарактеризовать цель - значит ответить на вопросы: что именно должно быть достигнуто в результате, на что следует направить активность.

Что такое задачи?

Задача - это то, что нужно сделать, чтобы достичь цели. Другими словами, это средство для достижения цели. Чтобы её охарактеризовать, надо ответить на вопрос: как будет достигаться цель?

Что такое целеполагание?

Целеполагание в обучении – это установление учениками и учителем целей и задач обучения на определенных его этапах.

Организация целеполагания на уроке – совокупность действий по определению, осознанию и конкретизации целей и задач урока.

Решение проблемы целеполагания начинается с умения учителя определить цель конкретного урока. В реальности педагог идёт, прежде всего, от содержания учебного материала и затем уже намечает цель урока. Многие учителя не осознают значимости специальной работы над постановкой цели, в то время как грамотное её определение является отправной точкой успешного урока. Именно цель урока будет определять формы, способы и характер деятельности учителя и учащихся. К сожалению, умение сформулировать цель является проблемным в подготовке к уроку не только для молодого, но и для опытного учителя.

Решающую роль в деятельности учителя выполняет постановка целей таким образом, чтобы они были поняты и приняты учащимися, стали собственными личными целями и их достижение было личностно значимо. То есть необходимо превратить цель в мотив деятельности, во внутреннюю потребность. Не менее важно и понимание учащимися того, что и как надо сделать, чтобы достичь цели, и намерение выполнять определённые действия для её достижения. Другими словами, ученик должен освоить структуру целеполагающей деятельности.

Учитель, организуя учебную деятельность учащихся, должен учитывать три компонента — «знаю», «хочу» и «буду» в принятии и достижении цели. Для этого необходимо владеть приёмами перевода нормативной цели в цель ученика, приёмами привлечения учащихся к определению задач по её достижению, способами организации личностного целеполагания как его высшего проявления.

На практике педагог не всегда уделяет внимание рефлексии целеполагающей деятельности, не владеет набором приёмов её осуществления. Очевидна необходимость переосмысления учителем роли рефлексии как полноценной структурной составляющей целеполагания.

Исходя из смоделированной беседы и комментариев к ней, давайте вместе попробуем определить вопросы, проблемы, которые возникают в практике наших педагогов:

как сформулировать цель урока?

Из каких этапов состоит процедура целеполагания? Как помочь ученику освоить её?

Какие приёмы можно использовать для организации совместного целеполагания?

Как научить ребёнка ставить личные цели в обучении?

Как организовать рефлексию целеполагания?

Ответы на эти вопросы мы и постараемся сегодня найти.

Урок – главная форма учебных занятий, определяющая качество образовательного процесса. Результат урока зависит от профессиональной компетентности педагога, от того, насколько учитель к нему подготовился, продумал цели, отобрал содержание, определил наиболее эффективные методы преподавания, подобрал необходимые средства обучения.

Какие общедидактические требования предъявляются к целеполаганию?

Цели должны быть:

Конкретные

Измеримые

Достижимые

Нацеленные на результат

Измерены во времени

Сравните два высказывания:

«Я хочу в ближайшее время попутешествовать….»,

«Я твердо решил, что через 2 недели поеду в Англию…..»

(Работа со слушателями по анализу…..)

Итак, какое оно правильное целеполагание? Давайте вместе определим, распределив действия по группам: «Правильное целеполагание- Неправильное целеполагание»

(Работа со слушателями). В итоге:

| Правильное целеполагание | Неправильное целеполагание |

| Четкое видение результата как конечного пункта движения. | Расплывчатость результата. (Иди туда, не знаю куда). |

| Сосредоточенность, концентрированность на достижении цели (экономия сил, средств, времени, ресурсов). | Распыление сил, времени, ресурсов. Работа «впустую». |

| Управление своим движением (ростом), собою (активность, субъектность). | Пассивность, ведомость, зависимость от внешних обстоятельств. |

| Умелое (целесообразное) выстраивание действий. | Случайный набор действий. |

(Подводим итог со слушателями)

Уважаемые коллеги, необходимо вовлекать учащихся в определение личностно-значимых целей и задач урока, с целью осознания перспектив своей учебной деятельности. Осознание целей своего обучения, понимание значимости этих целей обеспечивает высокий уровень мотивации обучающихся, наполняет смыслом их учебную деятельность, вносит серьезный вклад в формирование индивидуальной траектории обучения.

Для вас не так давно прозвенел Последний звонок в школе и, наверняка, вы еще помните свои уроки литературы, истории, химии, биологии, математики. Я предлагаю заглянуть в школьные кабинеты и посмотреть, как удается опытным педагогам использовать эффективно различные методы и приемы целеполагания на своих уроках.

(Ситуации обыгрываются со слушателями)

Давайте начнем с 1 класса, урок Окружающего мира. Тема урока "Насекомые". Прослушайте и запомните ряд слов: "Собака, ласточка, медведь, корова, воробей, заяц, бабочка, кошка". Что общего во всех словах? (Названия животных) Кто лишний в этом ряде? (Из множества, обоснованных мнений, обязательно прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель. В данном случае использован прием «Исключение».

Применяем метод Подводящий диалог.

Урок русского языка в ……На карточках написано: нарисуй замок, гвоздики и ирис.

Прочитайте текст самостоятельно.

- Не торопитесь, на партах у вас лежат картинки. Выберите из рисунков те, которые нарисовали бы вы.

- Покажите. Итак, мнения разделились. А как вы думаете, почему вы выбрали разные картинки. ( Потому что каждый из нас произнёс слова по-разному.)

- Как вы думаете, что сегодня на уроке мы должны выяснить? ( Какую роль играет ударение на значение слова.)

- Какова тема урока?

- Какую цель поставим?

Урок математики в 5 классе Тема урока: «Проценты». Учитель предлагает решить задачу «На распродаже в универмаге набор ёлочных игрушек стоит 300 рублей. На него действует предновогодняя скидка 10 %. Хватит ли Маше денег купить этот набор, если у неё 280 рублей?» Ученики высказывают различные мнения, но сталкиваются при этом с недостаточностью знаний для ответа на вопрос. Учитель: «Какова тема сегодняшнего урока?» Дети формулируют тему «Проценты». Учитель: «Сформулируйте цель урока». Ученики: «Узнать, что такое процент? Научиться находить проценты». Педагог применил прием «Моделирование жизненной ситуации».

Прием Тема-вопрос. Урок истории. Преподаватель формулирует тему урока в виде вопроса, например: «Внешняя политика Екатерины II: продолжение курса или крутой поворот?» (Слушателям необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Они выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа)

Ситуация «Яркого пятна». Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Например, урок истории по теме «Формирование Древнерусского государства» в 6 классе выделено ярким пятном «князь Олег, 882 год». (Участники мастер - класса должны назвать, почему акцент дан на это имя и дату, и сформулировать тему и цель урока)

Прием «Практичность теории». Введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. Например, ситуация: с вопросом «чье имя носит улица?» к учащимся обратились иностранцы. Так в 3-4 классе можно начать разговор о жизни и творчестве писателя.

Прием «Работа над понятием». Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока. Например, тема урока физики в 7 классе " Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия". Необходимо объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре". Далее, от значения слова определяем цель урока.

У важаемые коллеги, очень эффективно для целеполагания создание проблемных ситуаций. Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная. Приемы создания проблемных ситуаций могут быть самыми разными. Выбор того или иного приема определяется содержанием учебного материала, целью данного урока. И в этом, мне как учителю обществознания очень помогает учебник.

важаемые коллеги, очень эффективно для целеполагания создание проблемных ситуаций. Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная. Приемы создания проблемных ситуаций могут быть самыми разными. Выбор того или иного приема определяется содержанием учебного материала, целью данного урока. И в этом, мне как учителю обществознания очень помогает учебник.

При изучении предмета используем предметную линию учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова издательства «Просвещения». Обратите внимание на слайд, в начале изучения новой темы в рубрике «Обсудим вместе» уже представлена проблемная ситуация, обсудив которую ученики сами придут к цели урока. Коллеги, готовясь к нашей встрече, я обратила внимание на тот факт, что не только учебники по обществознанию издательства «Просвещения» предоставляют большие возможности для педагогов и учеников и в целеполагании, и в отработке практических навыков, и, конечно в самостоятельном получении новой информации. Обратите внимание на учебник по ОБЖ, проанализировав картинку в начале темы, можно сформулировать и тему, и цель урока.

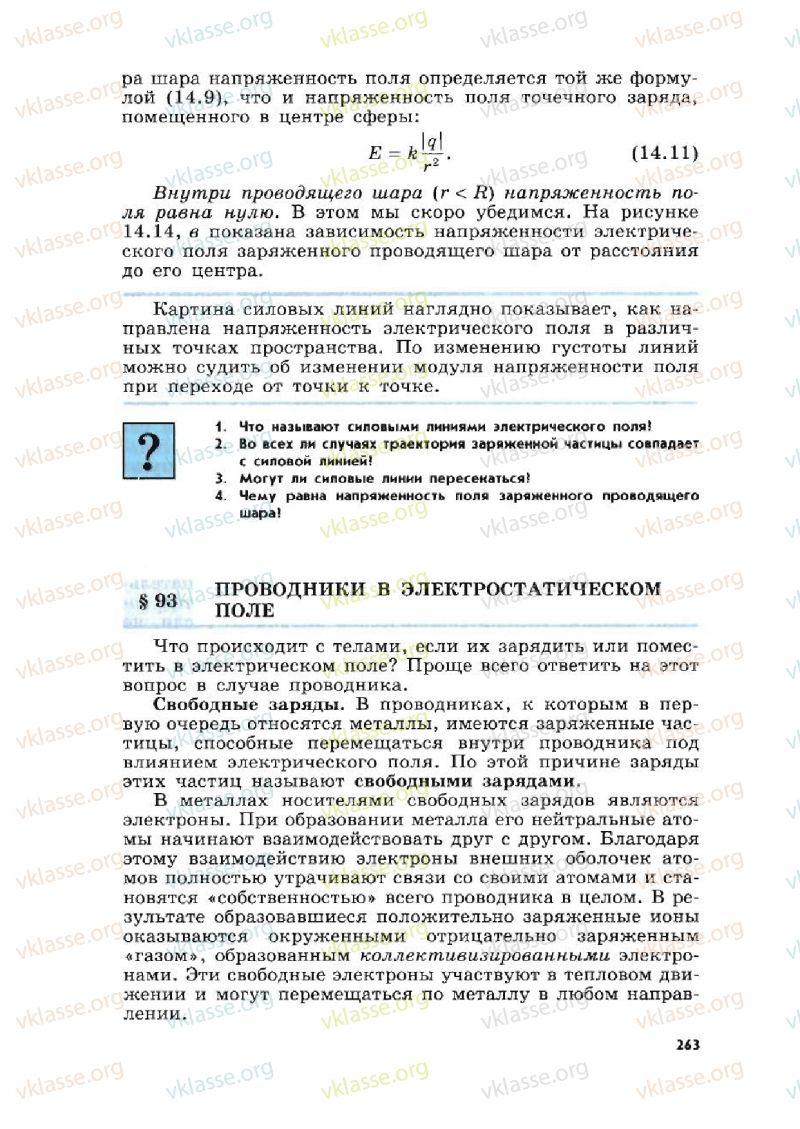

То же мы можем сказать и посмотрев на разворот учебника по физике. В данном случае новую тему предвосхищает проблемный вопрос…

Кроме того, к учебникам созданы электронные приложения на CD, что тоже очень важно для учителя.

Позвольте немного отойти от темы нашего разговора… Не так давно выступала перед коллегами, говоря о возможностях учебника по обществознанию при подготовке к ЕГЭ. Все были едины во мнении, что учебник открывает большие возможности….

Т ак, для подготовки к выполнению задания по типу 21-24 (вопросы и задания по тексту) помогает работа с источником, размещённым в конце каждого параграфа; к заданию по типу 25 – работа с понятийным аппаратом к теме; к заданиям по типу 26 (раскрытие теоретических знаний на конкретных примерах) и 27 (задание-задача) – выполнение заданий в рубрике «Подумайте, обсудите, сделайте»; к заданию типа 28 поможет работа с текстом учебника по составлению сложного плана, тем более, что простой план уже предлагает автор учебника; а цитаты для эссе (29) можно встретить в тексте параграфа или в итоговом тесте к главе. Выводы в конце каждой главы рекомендую учащимся внимательно читать и комментировать, приучая к культуре речи и выделению главных моментов в том или ином вопросе изученной темы. Итоговые тестовые задания к главам «Готовимся к экзамену» короткие, но и они обращают внимание учащихся на основные вопросы из общей теории.

ак, для подготовки к выполнению задания по типу 21-24 (вопросы и задания по тексту) помогает работа с источником, размещённым в конце каждого параграфа; к заданию по типу 25 – работа с понятийным аппаратом к теме; к заданиям по типу 26 (раскрытие теоретических знаний на конкретных примерах) и 27 (задание-задача) – выполнение заданий в рубрике «Подумайте, обсудите, сделайте»; к заданию типа 28 поможет работа с текстом учебника по составлению сложного плана, тем более, что простой план уже предлагает автор учебника; а цитаты для эссе (29) можно встретить в тексте параграфа или в итоговом тесте к главе. Выводы в конце каждой главы рекомендую учащимся внимательно читать и комментировать, приучая к культуре речи и выделению главных моментов в том или ином вопросе изученной темы. Итоговые тестовые задания к главам «Готовимся к экзамену» короткие, но и они обращают внимание учащихся на основные вопросы из общей теории.

Уважаемые коллеги, возвращаясь к теме нашего мастер –класса, необходимо сказать , что мы рассмотрели лишь малую часть тех методов и приемов, которые вы можете использовать в практике. (На слайде представлены различные приемы…)

Очень важно помнить, что цель урока не имеет смысла, пока она не стала целью ученика. Ученик должен понимать значимость достижения цели, видеть, где он может использовать знания и умения, полученные на уроке. Цели объясняют ученику, что он изучает, зачем он работает. Они улучшают обратную связь между учителем и классом, обеспечивают осмысленный контроль и самоконтроль за результатом деятельности. Если ученики не понимают цели, то они не могут привести примеры своей деятельности. Необходимо обьяснять важность темы для них, для общего значения курса, а не только для контрольной или экзамена. Очень важно напоминать о цели в ходе урока, а её поэтапном достижении. Цели должны быть сформулированы, ориентируясь на интересы учащихся. Ведь главный принцип человекосообразного педагогического эксперимента: "учитель не экспериментирует над детьми, а вместе с ними экспериментирует над учебной деятельностью".

Уважаемые коллеги! За плечами у вас педагогический университет, головы ваши полны еще идеями Макаренко и Сухомлинского, да и работаете вы в прекрасное время - время развития и становления новой школы.

Я надеюсь, что сегодняшняя встреча пойдет вам на пользу в вашем профессиональном становлении.

Помните! Школа - это прежде всего учитель. Ваша учительская деятельность только началась. Хочется, чтобы вы были оптимистами, чтобы у вас не пропало желание работать. Не изменяйте себе и другим. Всегда помните, что человек оставляет себя, прежде всего в человеке. В этом наше бессмертие. В этом высшее счастье и смысл жизни.

Полёт начинается с желания летать. Я хочу, чтобы у вас было желание – идти на урок, встречаться с детьми, чтобы время, ограниченное двумя школьными звонками пролетало для ребят как одно мгновение, чтобы оно приносило детям радость.

Я желаю вам такой жизни, чтобы каждое утро по школьному звонку вы входили в класс навстречу детям, их улыбкам, их распахнутым душам. И чтобы слова «добрый день», «здравствуйте дети» звучали как музыка, как самый главный и важный аккорд вашей жизни. Пусть школа станет для вас родным домом, а дети самым святым, что есть на свете.

важаемые коллеги, очень эффективно для целеполагания создание проблемных ситуаций. Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная. Приемы создания проблемных ситуаций могут быть самыми разными. Выбор того или иного приема определяется содержанием учебного материала, целью данного урока. И в этом, мне как учителю обществознания очень помогает учебник.

важаемые коллеги, очень эффективно для целеполагания создание проблемных ситуаций. Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная. Приемы создания проблемных ситуаций могут быть самыми разными. Выбор того или иного приема определяется содержанием учебного материала, целью данного урока. И в этом, мне как учителю обществознания очень помогает учебник.

То же мы можем сказать и посмотрев на разворот учебника по физике. В данном случае новую тему предвосхищает проблемный вопрос…

То же мы можем сказать и посмотрев на разворот учебника по физике. В данном случае новую тему предвосхищает проблемный вопрос…  ак, для подготовки к выполнению задания по типу 21-24 (вопросы и задания по тексту) помогает работа с источником, размещённым в конце каждого параграфа; к заданию по типу 25 – работа с понятийным аппаратом к теме; к заданиям по типу 26 (раскрытие теоретических знаний на конкретных примерах) и 27 (задание-задача) – выполнение заданий в рубрике «Подумайте, обсудите, сделайте»; к заданию типа 28 поможет работа с текстом учебника по составлению сложного плана, тем более, что простой план уже предлагает автор учебника; а цитаты для эссе (29) можно встретить в тексте параграфа или в итоговом тесте к главе. Выводы в конце каждой главы рекомендую учащимся внимательно читать и комментировать, приучая к культуре речи и выделению главных моментов в том или ином вопросе изученной темы. Итоговые тестовые задания к главам «Готовимся к экзамену» короткие, но и они обращают внимание учащихся на основные вопросы из общей теории.

ак, для подготовки к выполнению задания по типу 21-24 (вопросы и задания по тексту) помогает работа с источником, размещённым в конце каждого параграфа; к заданию по типу 25 – работа с понятийным аппаратом к теме; к заданиям по типу 26 (раскрытие теоретических знаний на конкретных примерах) и 27 (задание-задача) – выполнение заданий в рубрике «Подумайте, обсудите, сделайте»; к заданию типа 28 поможет работа с текстом учебника по составлению сложного плана, тем более, что простой план уже предлагает автор учебника; а цитаты для эссе (29) можно встретить в тексте параграфа или в итоговом тесте к главе. Выводы в конце каждой главы рекомендую учащимся внимательно читать и комментировать, приучая к культуре речи и выделению главных моментов в том или ином вопросе изученной темы. Итоговые тестовые задания к главам «Готовимся к экзамену» короткие, но и они обращают внимание учащихся на основные вопросы из общей теории.