Мастер-класс

«Использование технологии критического мышления на уроках химии» Поляница Н.П., учитель химии ГОУ ЛНР «КШ№4»

Технология критического мышления – одна из новых образовательных технологий. Она была предложена в середине 90-х годов XX века американскими психологами Д.Стилом, К. Мередитом и Ч. Темплом. Под термином “критическое мышление” понимается система мыслительных характеристик и коммуникативных качеств личности, позволяющих эффективно работать с информацией.

Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни. Умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и так далее. Данная технология направлена на развитие ученика, основными показателями которого являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Особенностями этой технологии являются:

учебный процесс строится на закономерностях взаимодействия личности и информации, закономерностях и механизмах процессов познания;

на этапах технологии могут применяться разнообразные формы и стратегии работы с текстом, организации дискуссий;

стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе принципов сотрудничества, совместного планирования и рефлексии.

Думать критически ЭТО –

Проявлять любознательность;

Использовать исследовательские методы;

Ставить перед собой вопросы;

Вскрывать причины и последствия фактов;

Осуществлять планомерный поиск ответов;

Сомнение в общепринятых истинах;

Выработка точки зрения и способность отстаивать её логическими доводами;

Внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление.

Школьник, способный критически мыслить, владеет разнообразными способами осмысления и оценки информации, может выделить противоречия, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на свои знания, но и на мнение собеседника. Он может осуществлять планомерный поиск ответов на вопросы, вскрывать причины и последствия фактов.

Критическое мышление имеет 5 характеристик (Д.Клестер):

Во-первых – это мышление самостоятельное;

Во-вторых – это мышление обобщенное;

В-третьих – это мышление проблемное и оценочное;

В четвёртых – это мышление аргументированное;

В пятых – это мышление социальное.

В программе РКМ определение критического мышления состоит из 6 компонентов.

Критический мыслитель:

Формирует собственное мнение;

Совершает обдуманный выбор между различными мнениями;

Решает проблемы;

Аргументировано спорит;

Ценит совместную работу, в которой возникает общее мнение;

Умеет ценить чужую точку зрения и сознаёт, что восприятие человека и его отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов.

В технологии критического мышления используются 3 последовательные стадии: “вызов – осмысление новой информации – размышление (рефлексия)”.

Актуальность использования технологии

развития критического мышления в учебном процессе

Согласно современным требованиям к образованию, базовым звеном образования является общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования.

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле информации и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии учебного материала по всем школьным предметам. Причина этого - в недостаточно высоком уровне развития мышления и, прежде всего, критического. А это очень важно для человека в современном мире, который входит в новый век с новым обликом познавательной культуры, для которой «человек репродуцирующий» - понятие, в сущности, устаревшее и неинтересное. Кроме воспроизводящей деятельности существует и другой род деятельности, именно деятельность комбинирующая или творческая.

Одна из интереснейших современных технологий в сфере образования, которая позволяет вырабатывать указанные компетенции - это технология развития критического мышления. Критичность ума - это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы. Критическое мышление, т.е. творческое, помогает человеку определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни, предполагает принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор, повышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией, формирует умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них, позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности. Данные факторы обусловливают актуальность технологии развития критического мышления

Формирование критического мышления предполагает создание базового отношения к себе и миру, подразумевающего вариативную, самостоятельную, осмысленную позицию. Эта позиция значительно повышает надежность образования – потому что оно становится осознанным и рефлексивным и повышает коммуникативный потенциал личности.

Таким образом, актуальность использования технологии развития критического мышления заключается в следующем:

- неумение применять полученные учащимися в школе знания и умения в реальных жизненных ситуациях;

- отсутствие мотивации у учащихся к познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле информации и коммуникации;

- недостаточно высокий уровень мышления;

- недостаточный уровень индивидуальной культуры работы с информацией;

- неумение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них;

- неумение учащихся определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни

- недостаточный уровень культуры диалога в совместной деятельности

Функции трех фаз технологии развития критического мышления

| Вызов Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса к теме) Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знании по теме) Коммуникационная

(бесконфликтный обмен мнениями) | Осмысление содержания Информационная (получение новой информации по теме) Систематизационная (классификация полученной информации по категориям знания) | Рефлексия Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации) Информационная (приобретение нового знания) Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля) Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции,

оценка процесса) |

Модель (ТРКМ) технологии развития критического мышления.

| Стадия | Задачи | Роль учителя | Деятельность учащихся | Методические приемы |

| 1 этап -"Вызов" (ликвидация чистого листа).

| *самостоятельная актуализация имеющихся знаний по теме и пробуждение познавательной активности; *самостоятельное определение учащимися направлений в изучении темы, тех ее аспектов, которые хотелось бы обсудить и осмыслить; *на этой фазе работы с информацией школьник определяет для себя смысл: «Что это значит для меня?», «Зачем это мне нужно?

| Стимулировать учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от школьников. При этом важно не критиковать их ответы, даже если они неточны или неправильны. На данном этапе важным является правило: «Любое мнение учащегося ценно». Было бы целесообразно сочетание индивидуальной и групповой работы. | Учащиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы, причем делая это свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем. Важно, чтобы высказывания фиксировались, любое из них будет важным для дальнейшей работы. При этом на данном этапе нет «правильных» или «неправильных» высказываний. Обмен мнениями может способствовать и появлению интересных вопросов, поиск ответов на которые будет побуждать к изучению нового материала. | Парная мозговая атака. Групповая мозговая атака. (В случае отказа: напиши, почему отказываешься? Посиди в группе и послушай). Работа с ключевыми терминами. Перевёрнутые логические цепи (связать последовательность элементов информации в нужной последовательности). Свободное письмо (задаётся тема, а способ воплощения - нет; пишите всё, что приходит в голову: это может быть связанный текст, или опорные словосочетания). Разбивка на кластеры (построение логографа-выделение блоков идей). Механизм ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал). Тонкие и толстые вопросы могут быть использованы на любой стадии урока «Тонкие» вопросы: Кто... ? Что... ? Когда... ? Может... ? Будет... ? Мог ли...? Как звали... ? Было ли...? Согласны ли вы... ?Верно... ? «Толстые» вопросы : Дайте объяснение, почему... ? Почему вы думаете... ? Почему вы считаете... ? В чем разница... ? Предположите, что будет, если... ? Что, если... ?

|

| 2 этап - "Осмысление" (реализация осмысления).

| *организация активной работы с информацией; *самостоятельное сопоставление изученного материала с уже известными данными и мнениями

| *Может быть непосредственным источником новой информации. В этом случае его задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении. *Если школьники работают с текстом, учитель отслеживает степень активности работы, внимательности при чтении. *Для организации работы с текстом учитель предлагает различные приемы для вдумчивого чтения и размышления о прочитанном.

| *Осуществляют контакт с новой информацией. *Пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом. *Акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и затруднения. * Обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы. *Стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает их внимание, какие аспекты менее интересны и почему. *Готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного.

| Маркировочная таблица ( v - я так и думал, + - новая информация, ! - очень ценная информация , - - у меня по-другому, ? - не очень понятно, я удивлён). Взаимоопрос и взаимообучение (например, задать друг другу вопросы). Двойной дневник (страница делится на две части: слева - что понравилось, запомнилось, справа - почему, какие ассоциации).

|

| 3 этап - "Рефлексия" (размышление).

| *Прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения | Организует процесс вербализации тот хаос мыслей, который был в сознании в процессе самостоятельного осмысления, структурируется, превращаясь в новое знание. Возникшие вопросы или сомнения могут быть разрешены. | *Самостоятельно систематизирует новый материал, определить направления для дальнейшего изучения темы.

* в процессе обмена мнениями по поводу прочитанного или услышанного учащиеся имеют возможность осознать, что один и тот же текст может вызывать различные оценки. | Возврат к стадии вызова (обсудить, что совпало). Возврат к ключевым словам. Возврат к перевернутым логическим цепочкам. Возврат к кластерам (их заполнение). Возврат к ЗХУ. Дополнительные приемы А) Графическая организация материала (Концептуальная таблица). Б) Кубик. Грани Дай описание. Сравни с чем-нибудь. Проассоциируй (на что похоже). Проанализируй (из чего состоит). Примени это. Приведи примеры. В) Синквейн |

Конструктор урока.

| прием стадия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Начало урока (вызов) | «кластер» | «загадка» | Учебно мозговой штурм | Отсроченная догадка | Фантастическая добавка | Театрализация | Да – нетка | Интеллектуальная разминка (опрос) |

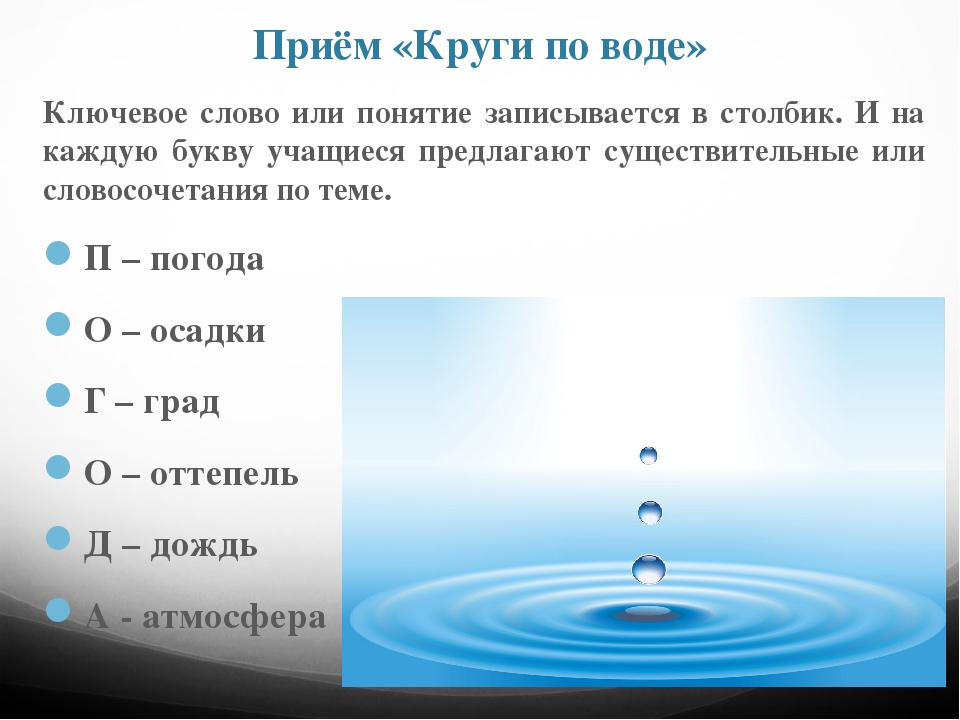

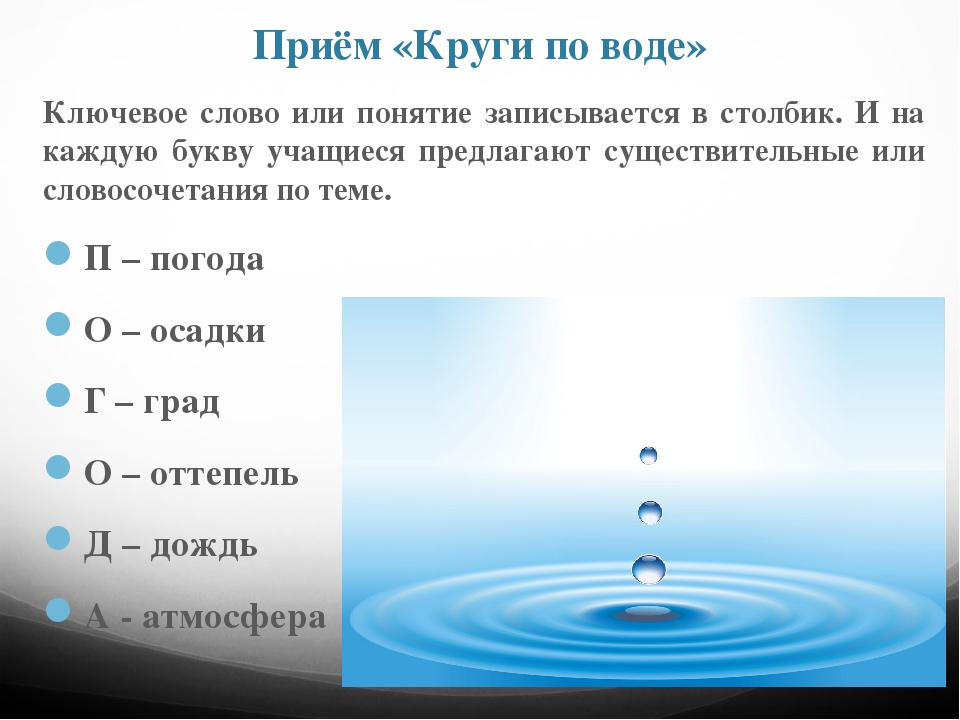

| Объяснение нового материала | Зигзаг - 2 | инсерт | экспертиза | МФО (метод фокальных объектов) | Дерево предсказаний | Круги по воде | Чтение с остановками | экспертиза |

| Закрепление | загадка | Учебно – мозговой штурм | Метод контрольных вопросов | экспертиза | МФО | инсерт | Оживи картину | Бином фантазии |

| Повторение | кластер | загадка | Бином фантазии | Оживи картину | театрализация | Ролевая игра | МФО | Круги по воде |

| Рефлексия (конец урока) | кластер | Зигзаг - 2 | Интеллектуальная разминка | Синквейн | экспертиза | Ролевой проект | Исследовательский проект | Бином фантазии |

| Домашнее задание | загадка | кластер | Оживи картину | инсерт | Круги по воде | Бином фантазии | | |

1 стадия – Вызов. На этой фазе происходит актуализация знаний, имеющихся у учащихся, возникает интерес к обсуждаемому вопросу. Для пробуждения вызова можно использовать рисунок, вопрос, задачу, проблему, ситуацию, мозговой штурм, работу с ключевыми терминами, перевернутые логические цепи, свободное письмо, разбивку на кластеры (построение логографа-выделение блоков идей) и т.д.

Задачами 1стадии являются:

самостоятельная актуализация имеющихся знаний по теме и пробуждение познавательной активности;

самостоятельное определение учащимися направлений в изучении темы, тех ее аспектов, которые хотелось бы обсудить и осмыслить;

на этой фазе работы с информацией школьник определяет для себя смысл: “Что это значит для меня?”, “Зачем это мне нужно?”.

2 стадия – Осмысление новой информации. Учитель предлагает учащимся новую информацию, которую они должны отработать.

Это та стадия, на которой обучаемый вступает в контакт с новой информацией. Этот контакт может принимать форму чтения текста, просмотра фильма, прослушивания выступлений или выполнения опытов. Это также стадия обучения, во время которой преподаватели оказывают наименьшее влияние на обучаемого. Именно во время этой стадии обучаемый должен самостоятельно и активно участвовать в данной работе.

Главная задача стадии осмысления состоит в том, чтобы поддерживать активность, интерес и инерцию движения, созданную во время стадии вызова – это первое. Второе это поддержание усилий учащихся по отслеживанию собственного понимания, когда учащиеся отслеживают собственное понимание, они соотносят новую информацию со своими устоявшимися представлениями, они сознательно увязывают новое с уже известным.

3 стадия – Рефлексия, Размышление. Происходит осмысление всей информации, полученной на 2 стадии.

3 стадия – Рефлексия, Размышление. Происходит осмысление всей информации, полученной на 2 стадии.

Задачи фазы рефлексии:

Помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал;

Помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала

Во время этой стадии учащиеся закрепляют новые знания и активно пересматривают свои представления. Именно на стадии учащиеся делают новые знания своими.

На этой стадии запланировано достижение нескольких важных целей. В первую очередь учащиеся должны выразить новые идеи и информацию собственными словами. Ученики лучше всего помнят то, что они поняли в собственном контексте. Такое понимание носит долгосрочный характер. Когда человек активно переформирует понимание с использование собственного словаря, то создает личный осмысленный текст.

Второй целью этой стадии является живой обмен идеями между учащимися, что дает им возможность расширить свой выразительный словарь, а также познакомиться с различными представлениями. Тогда они могут строить собственные представления с их учетом.

Роль учителя в технологии развития КМ:

Направляет усилия учеников в определенное русло;

Сталкивает различные суждения;

Создаёт условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений;

Даёт учащимся возможность самостоятельно делать выводы;

Подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих.

Формы и средства развития КМ:

Сбор данных;

Анализ текстов;

Сопоставление альтернативных точек зрения;

Коллективное обсуждение;

Разные виды групповой и парной работы;

Дебаты;

Дискуссии;

Публикации письменных работ учащихся.

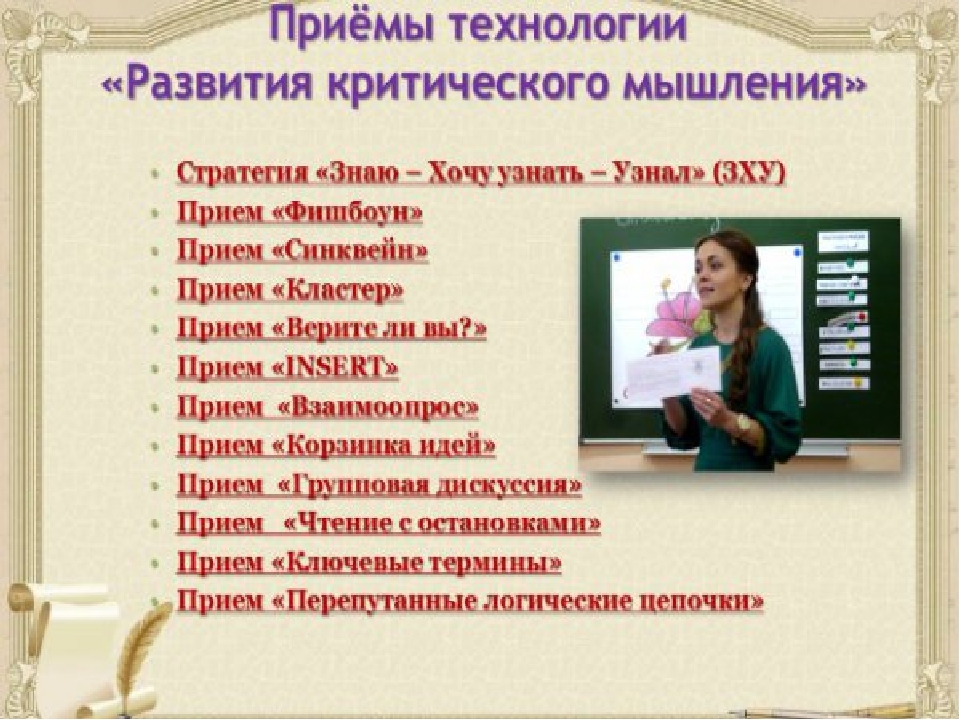

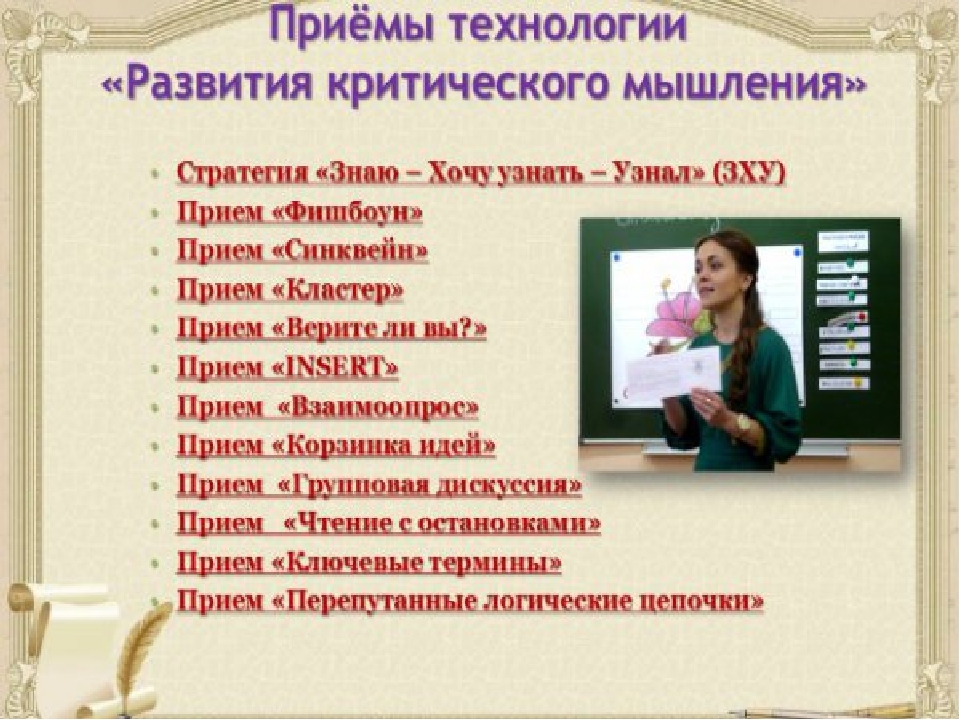

Приёмы, используемые на уроках химии:

1 стадия - Вызов

Прием “Покопаемся в памяти”

Какая тема? (назовите ее);

Что вы уже знаете об этом?

Чего вы ожидали или испытывали потребность узнать?

Почему вам это нужно знать?

Учитель объявляет тему урока например: “ Металлы – простые вещества”.

Однако перед тем, как учащиеся начнут работу с литературой, предлагает немного подумать о металлах. Взять лист бумаги и ручку и в течение 3 минут ответить на вопрос:

Что вы знаете о металлах? Или вам кажется, что вы это знаете? Или вы думаете, что вы это знаете?

Важно записать все, что придет на ум. Не имеет значения правильно ли то, что записали или нет.

После того как учащиеся записали все, что знаете о металлах необходимо это обсудить с партнером.

После того, как партнеры завершат свое обсуждение, члены группы должны поделиться своими знаниями о металлах. По мере того, как они делятся своими знаниями, учитель записывает их идеи на листе бумаги прикрепленном к стене или пленке кодоскопа, или на доске. Любые разногласия должны быть вынесены на обсуждение. Задает время от время вопрос, все ли согласны с тем, что сказано. Также хорошо способствуют дискуссии, дружественные разногласия по обсуждаемым вопросам.

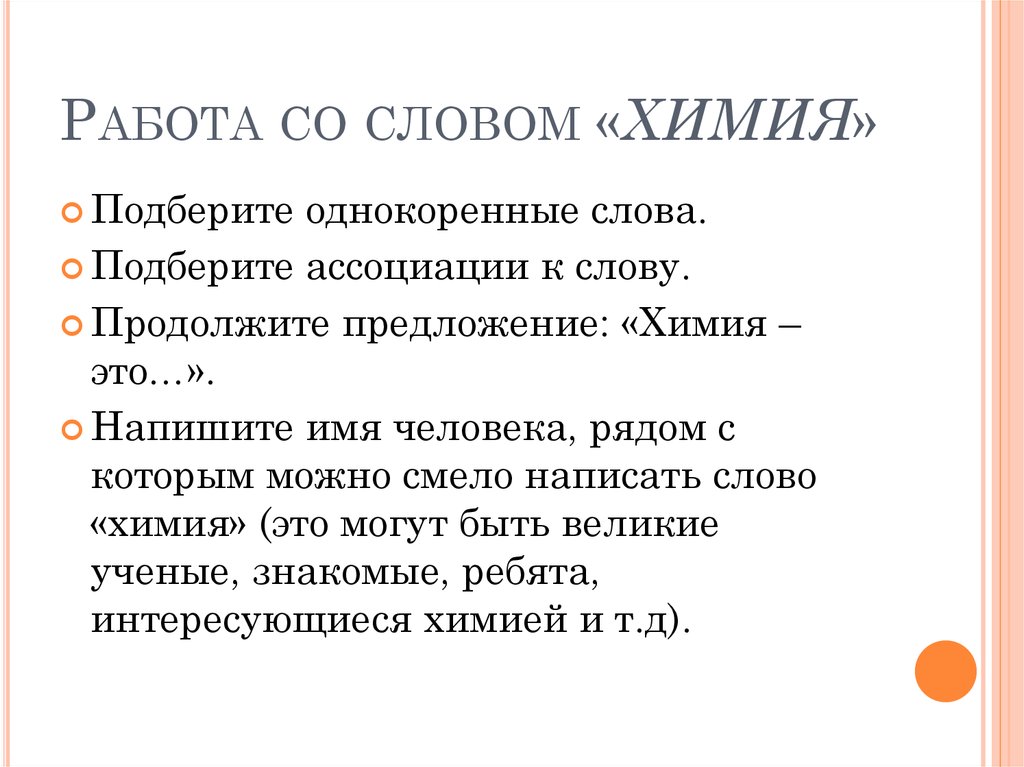

Прием “Ассоциация”

Учащимся предлагается прочитать тему урока и ответить на вопрос:

- О чем может пойти речь на уроке?

- Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: “----”?

Учащиеся перечисляют все возникшие ассоциации. которые учитель также записывает на листе бумаги или доске

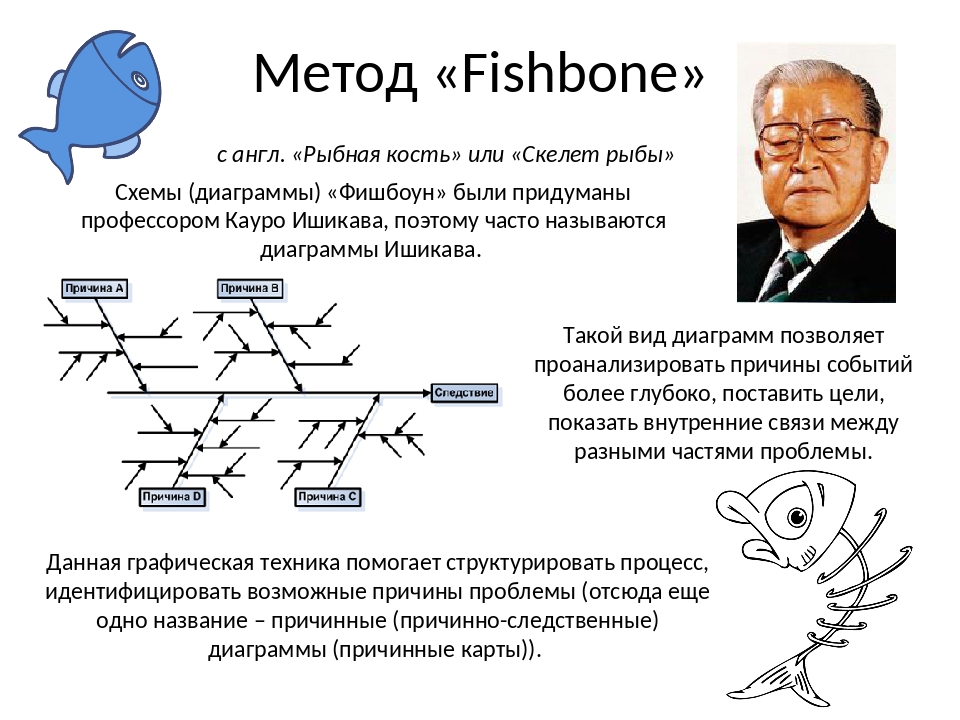

Прием “Перепутанные логические цепочки”

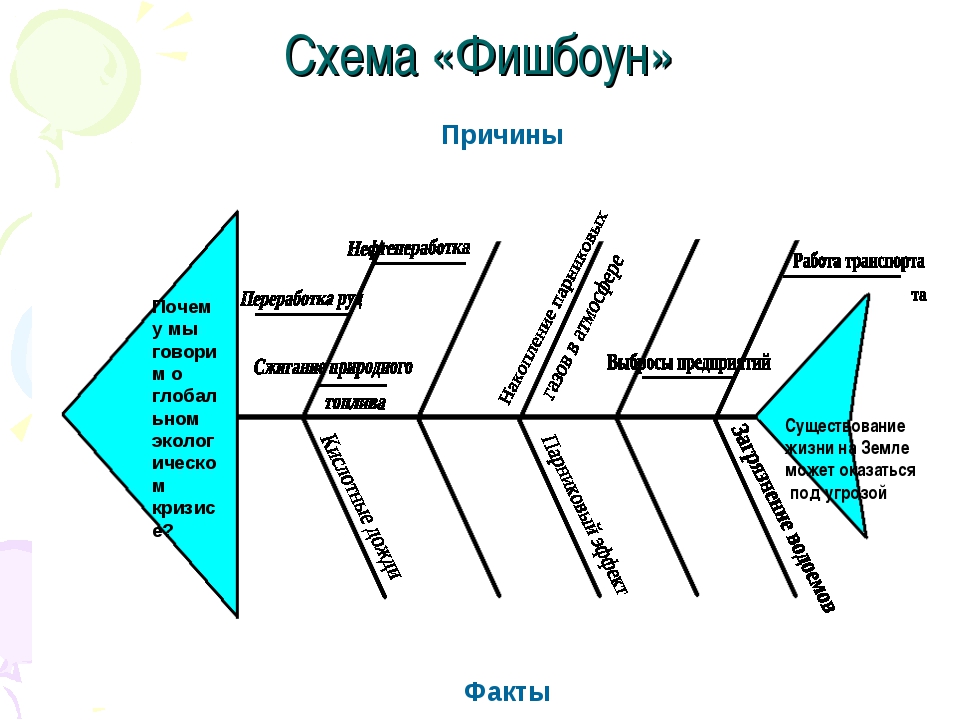

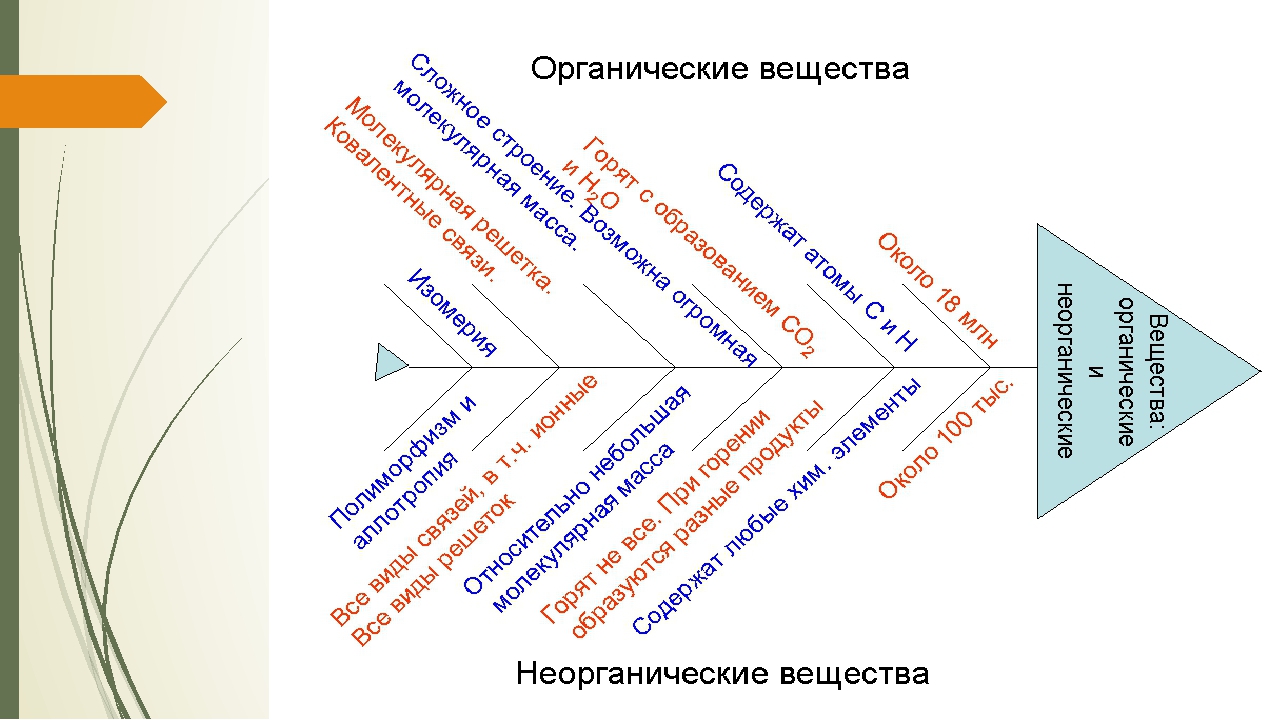

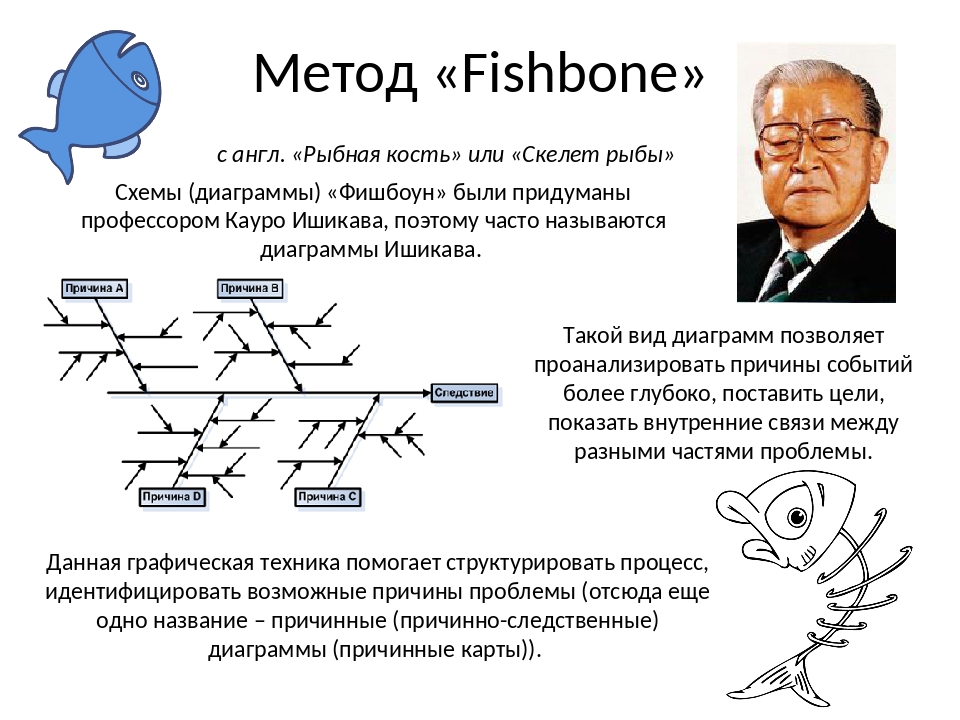

схемы, которая похожа на скелет рыбы.  Это упрощенный вид диаграммы Исикавы, японского ученого, который занимался вопросами критического мышления.

Это упрощенный вид диаграммы Исикавы, японского ученого, который занимался вопросами критического мышления.

Фишбоун развивает у детей умение критически мыслить через наглядно-содержательную форму, поэтому широко используется на многих уроках. Кроме того, с помощью этого приема ученики:

приобретают навыки работы в парах и группах;

отслеживают причинно-следственные связи;

определяют значение различных факторов и ранжируют их;

учатся оценивать явления окружающего мира.

«Скелет рыбы» позволяет не только упорядочивать данные и качественно обрабатывать информацию для запоминания, но и поможет найти решение для любой проблемы. Этот прием часто используется для «мозгового штурма».

СОСТАВЛЕНИЕ

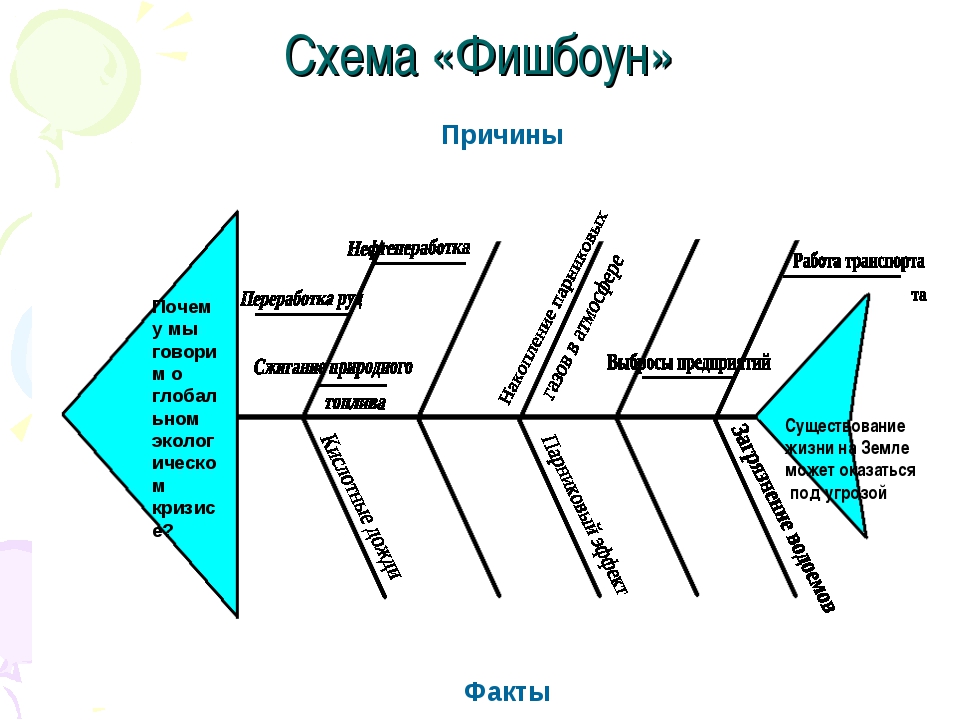

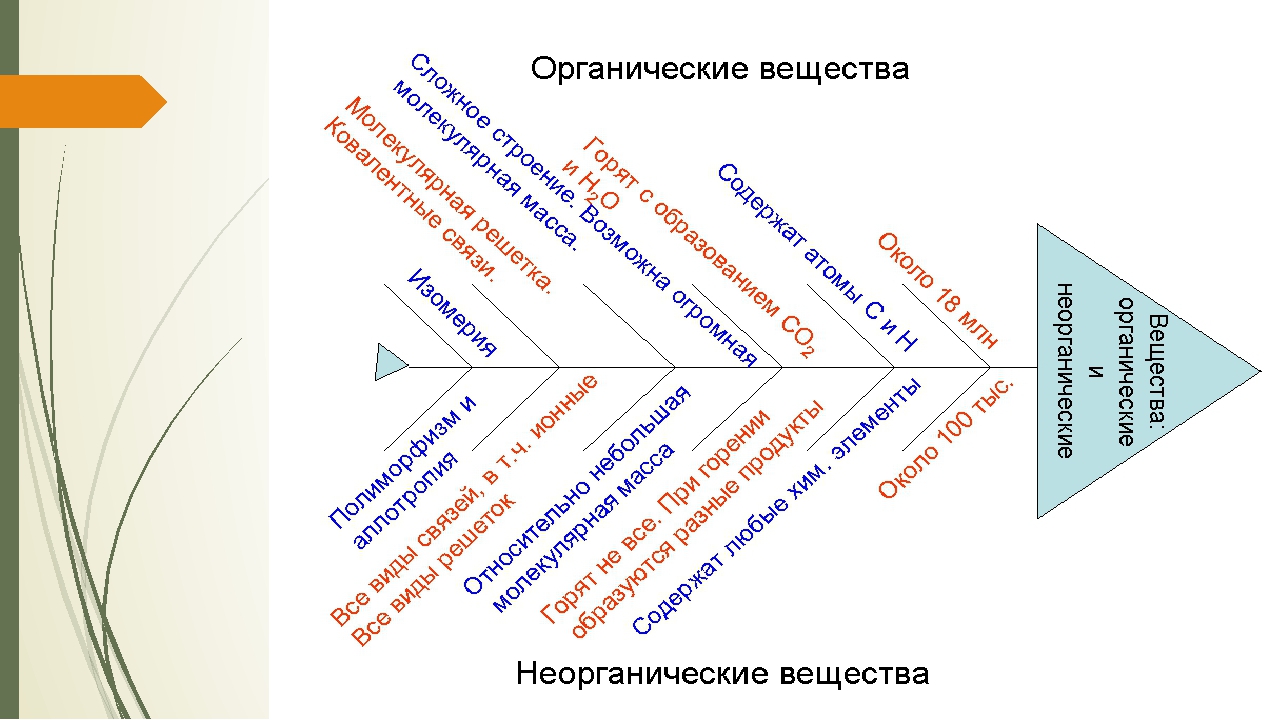

Использовать схему фишбоун можно по-разному в зависимости от поставленных целей: заполнить ее вместе с учениками или предложить рассмотреть уже готовый вариант.

Также существуют разные варианты расположения самого «скелета»:

прием фишбоун в начальной школе удобнее использовать в игровой форме в горизонтальном расположении, т.к. оно больше напоминает форму рыбы;

со старшеклассниками можно пользоваться вертикальным расположением — так в схему получится уместить больше информации.

Важное значение имеет каждая часть «скелета рыбы»:

голова нужна, чтобы обозначить проблему или вопрос;

на косточках с одной стороны (сверху или справа) отмечаются причины или основные понятия какого-либо явления или проблемы;

косточки с другой стороны (снизу или слева) подтверждают информацию соответствующими фактами;

хвост служит для обобщения вопроса и главного вывода по проблеме.

Самые важные понятия и факты обычно располагаются ближе к голове, т.е. начинают всегда с самого важного. Фишбоун помогает не только систематизировать информацию, но и учит четко и лаконично выражать свои мысли — для длинных записей на скелете рыбы просто не хватит места.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФИШБОУН НА УРОКЕ

Прием фишбоун настолько универсален, что может быть использован на любом типе уроков. Но более эффективным он будет на уроках обобщения и систематизации знаний. Так ученики смогут систематизировать всю полученную информацию, проследить взаимосвязи между компонентами и фактами схемы, а также устранить пробелы в знаниях.

Важно научить детей представлять результаты такой работы и объяснять свою точку зрения. Если делать предположения по разным вопросам большинству учеников легко, то с поиском и приведением аргументов и фактов часто возникают сложности. В повседневной жизни тоже не все удается подтвердить, поэтому нестрашно, если нижняя часть скелета рыбы остается пустой.

Особое внимание нужно обращать на хвост рыбы, чтобы вся проделанная работа имела итог. Если дети затрудняются, то выво д может помочь сделать учитель.

д может помочь сделать учитель.

Прием “Инструкции”

На стадии вызова учащимся могут быть даны инструкции по их дальнейшей работе в течение урока. Например, урок по теме: “Скорость химической реакции” Класс делится на количество частей в тексте.

Инструкция для учащихся:

Учебник Химия 9класс Рудзитис

В каждой группе назначается эксперт в своей области:

Эксперт 1 Скорость химических реакций

Эксперт 2 Факторы, влияющие на скорость химической реакции.

Эксперт 3 Катализаторы

Эксперт 4 Обратимые и необратимые реакции

Правила работы в экспертной группе:

Надо изучить вопрос так, чтобы суметь объяснить партнерам.

Ищите эффективные способы преподнесения информации.

Разъясните то, что другим осталось не понятным.

Составьте “Экспертный лист”.

2 стадия – Осмысление

Стадия осмысления решает следующие задачи:

не отвлеченное чтение текста;

эмоциональное восприятие.

Прием “Пометки на полях”

Учащиеся получают текст и делают в нем соответствующие пометки:

“+” - поставьте на полях, если то, что вы читаете, соответствует тому что вы знаете;

“-” - поставьте на полях, если то, что вы читаете, противоречит тому что вы знали или думали что это знаете;

“V” - поставьте на полях, если то, что вы читаете, является новым;

“?” - поставьте на полях, если то, что вы читаете, является непонятным или вы хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу.

Таким образом, в процессе чтения текста учащиеся делают четыре типа пометок на полях, в соответствии со своими знаниями и пониманием. Время на работу отводится в зависимости от объема текста

Прием “Двухчастный дневник ”

Этот прием я применяю на уроке, когда учащиеся самостоятельно работают с текстом и затем обучают друг друга по изученному вопросу. Во время объяснения материала ведутся такие дневники, состоящие из двух частей, в первой части ведется конспект излагаемого материала, очень важно вовремя объяснения не перебивать докладчика, поэтому возникающие вопросы или не ясные моменты фиксируются во второй части и затем к ним возвращаются. Также работать с такими дневниками можно и во время лекции читаемой учителем. Особенно полезно использовать двойные дневники, когда учащиеся получают задание самостоятельно изучить какой-то большой текст дома. В этом случае возможно оговорить заранее, сколько записей (как минимум) должен сделать ученик при чтении.

Этот прием целесообразно применять совместно с приемом “Инструкции” Во время объяснения материала экспертом все остальные члены группы ведут "Двухчастные дневник". Например, во время объяснения эксперта 1. (см. Приложение 2)

И так далее, подобные дневники ведутся во время объяснения каждого эксперта.

Двухчастные дневники дают возможность ученику тесно увязать содержание текста со своим личным опытом, удовлетворить свою природную любознательность

Прием “Лист решения проблем”

Очень хорошие результаты дает использование приема “Лист решения проблем” при решении задач, особенно со слабыми учениками. В этом виде деятельности идет детальная поэтапная разборка материала. Ученики самостоятельно ставят перед собой проблему и самостоятельно ищут пути ее решения для достижения конечной цели.

| ПРОБЛЕМА | ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ | ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ | РЕШЕНИЕ |

| | | | |

Так же этот прием целесообразно использовать на практических работах

Прием “Таблица аргументов”

Составляется следующим образом: учитель дает аргументы, а учащиеся должны их опровергнуть или подтвердить фактами из лекции учителя или при работе с учебником. (см. Приложение)

| АРГУМЕНТ | Почему “ДА” | Почему “НЕТ” |

| | | |

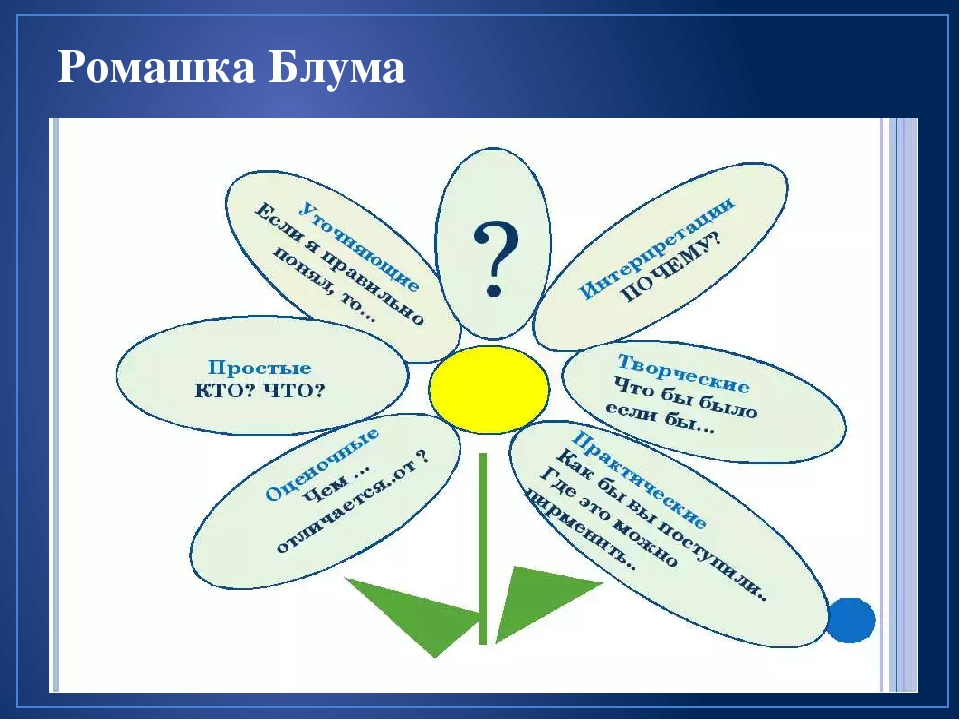

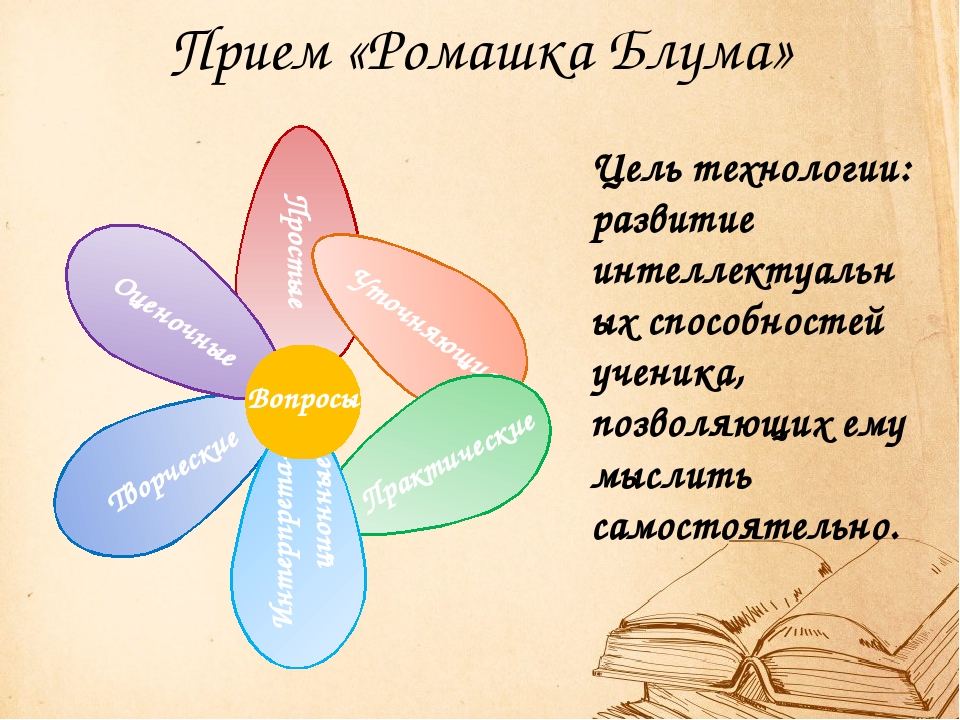

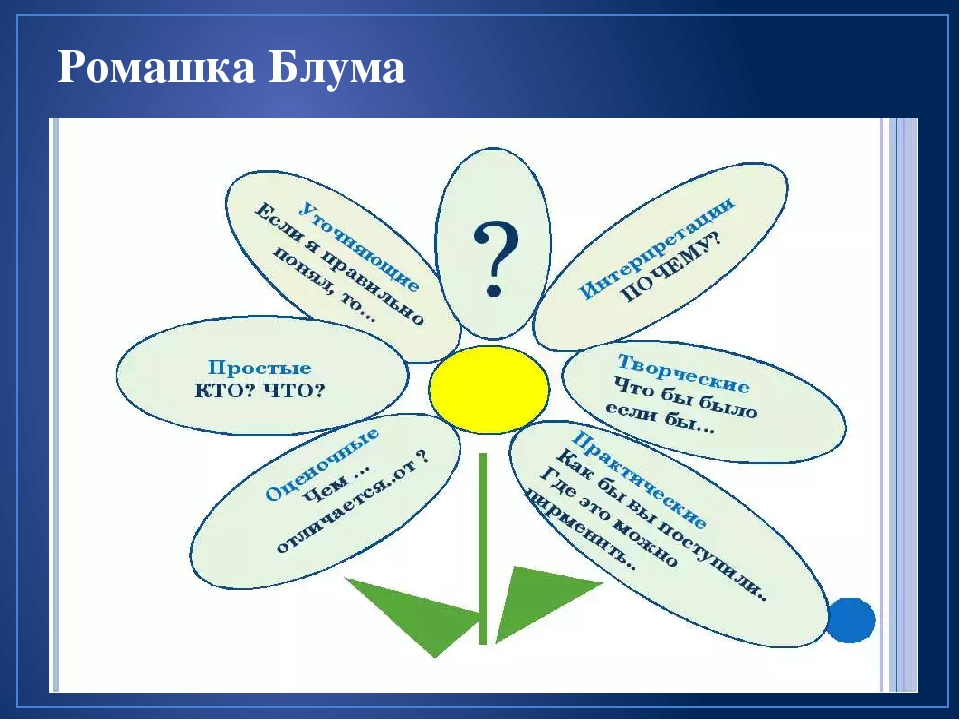

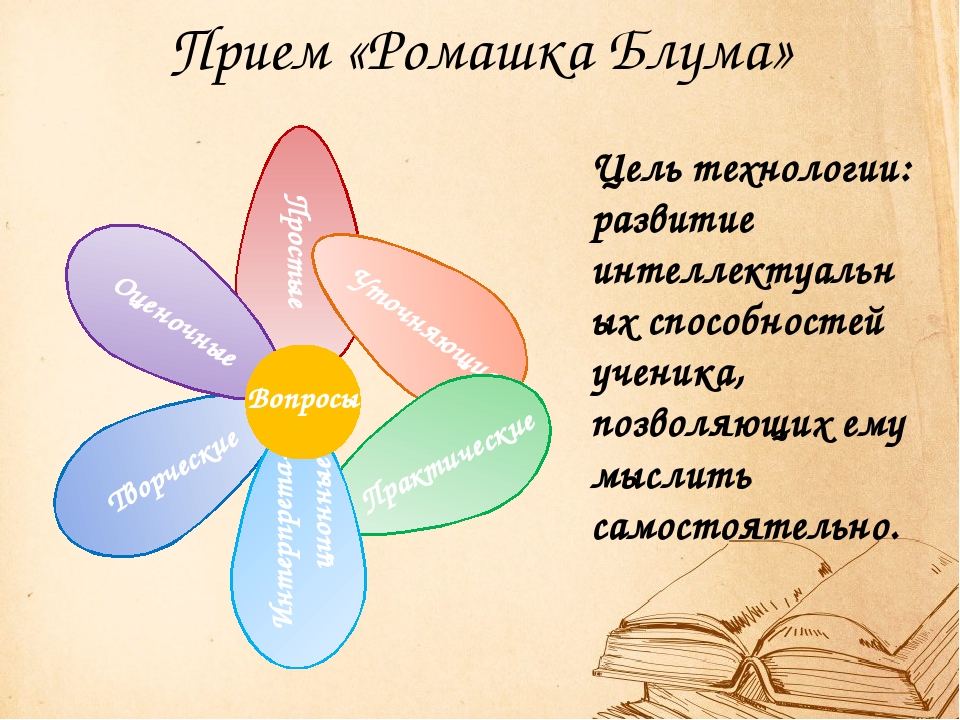

Приём “Ромашка Блума”

Структура вопросов:

I тип – простые вопросы. Они требуют однозначных ответов (Например: что?, где?, когда? и т.п.)

II тип – уточняющие вопросы (Например: Вы сказали то-то …)

III тип – практические вопросы (Например: Как то, что мы узнали связано с жизнью …)

IV тип – оценочные вопросы. Требуют от учащихся умения оценивать, сопоставлять (Например: Каково Ваше отношение к данной теме)

V тип – творческие вопросы. Требуют от учащихся показа предпосылок, составления прогноза (Например: Что бы Вы сделали, если бы ситуация сложилась таким образом)

VI тип – интерпретационные вопросы. По сути своей уточнение точки зрения, поиск гипотезы, перенос знаний в иную область (Например: Какие мнения, на Ваш взгляд, отвечают существующему порядку вещей)

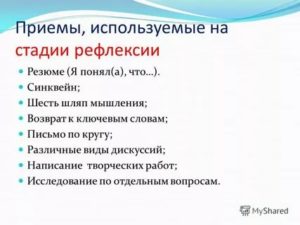

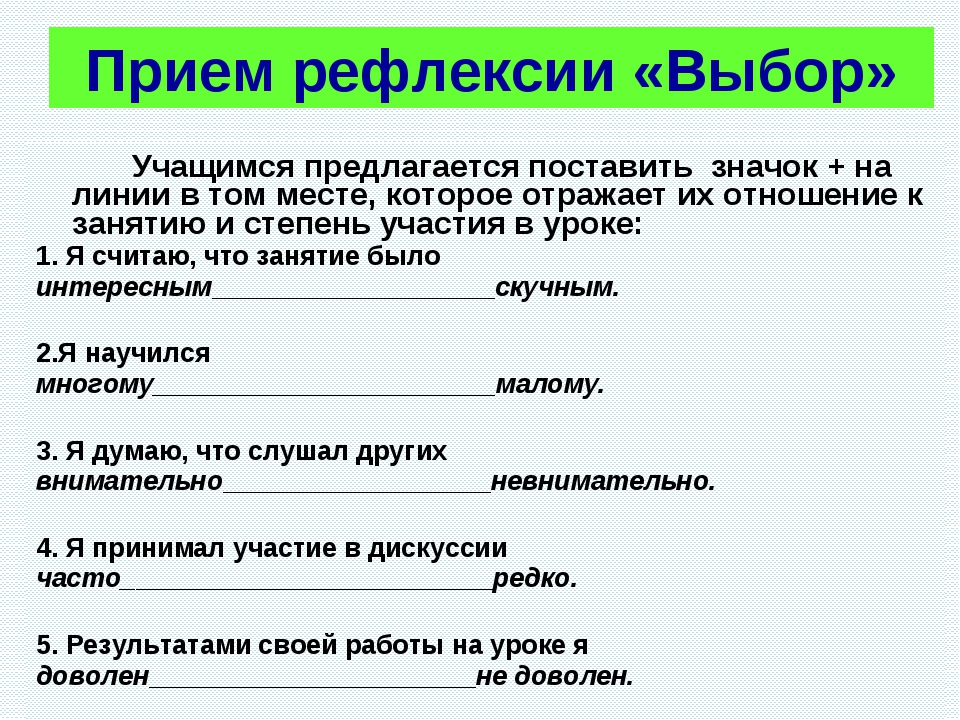

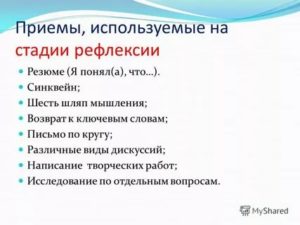

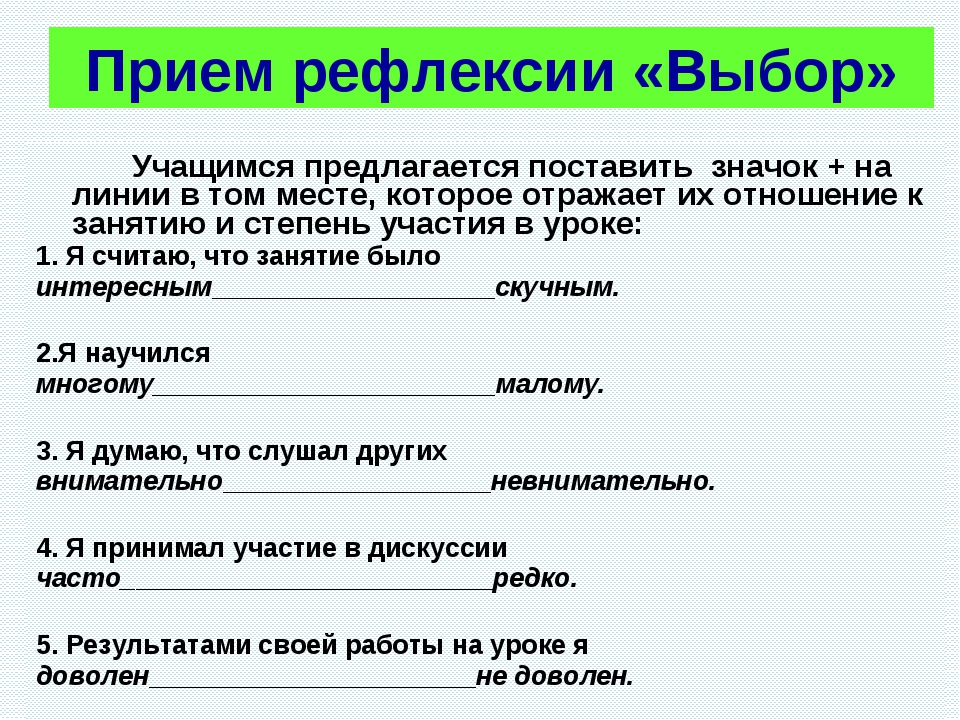

3стадия-Рефлексия

На этой стадии решается одна, но очень важная задача:

- корректировка и систематизация знаний.

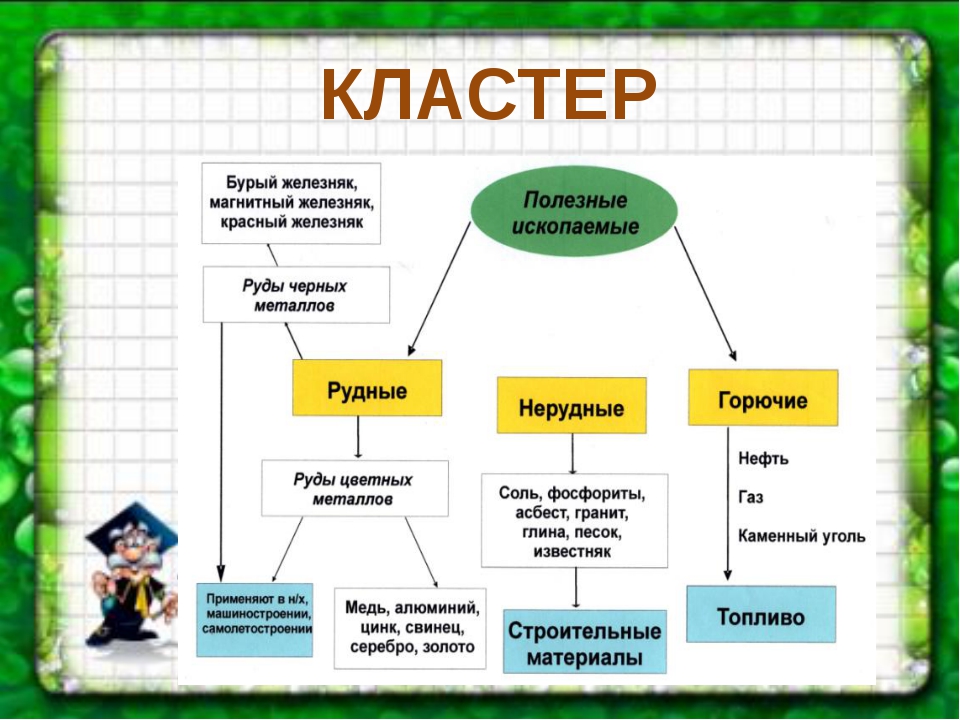

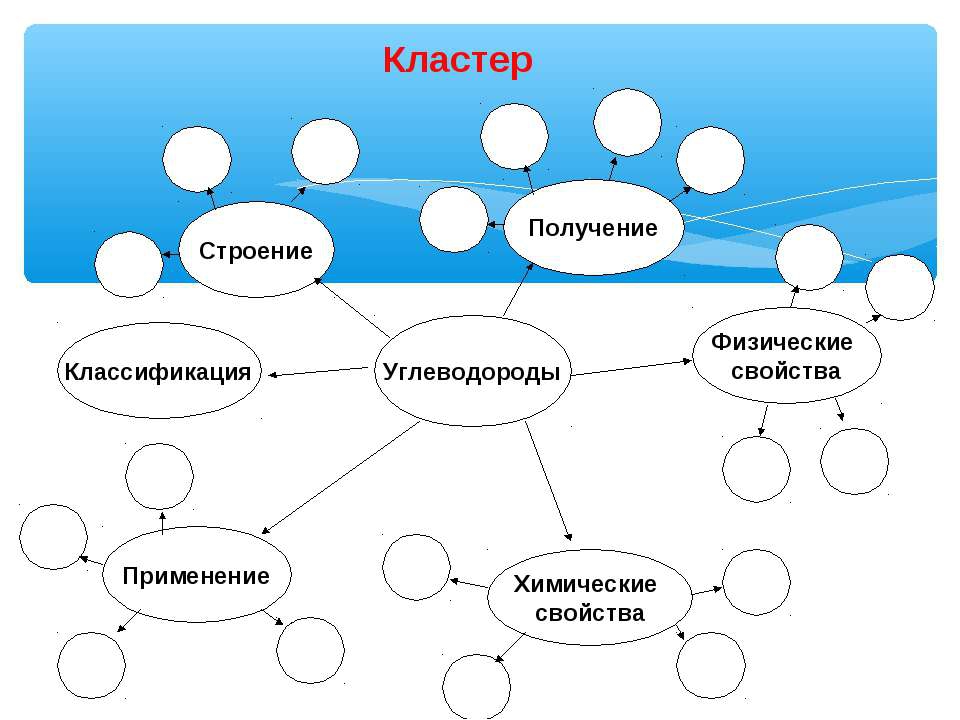

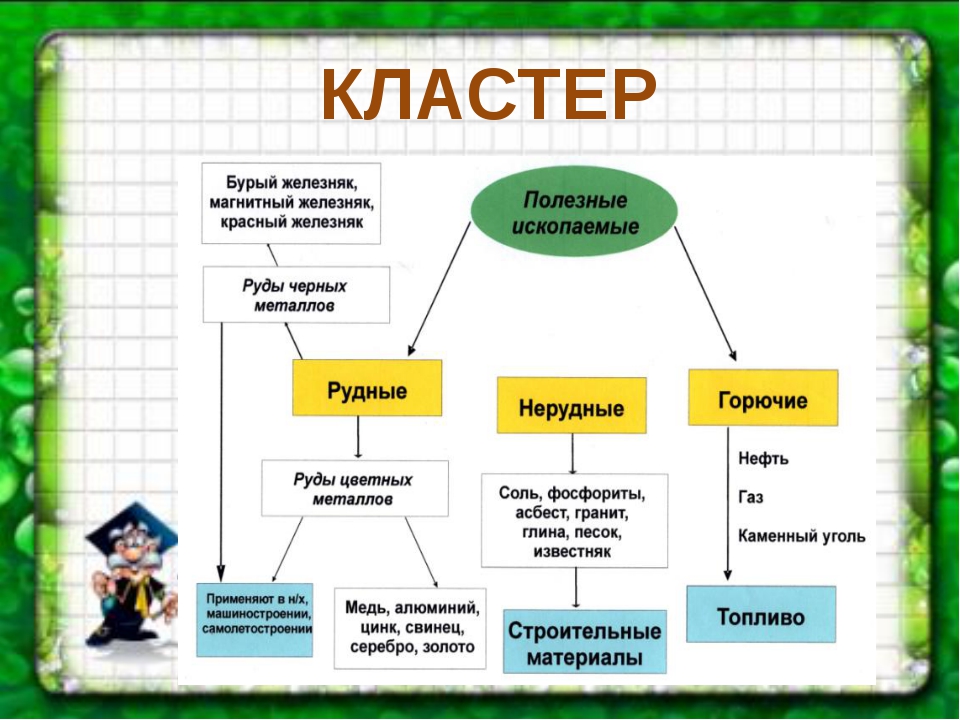

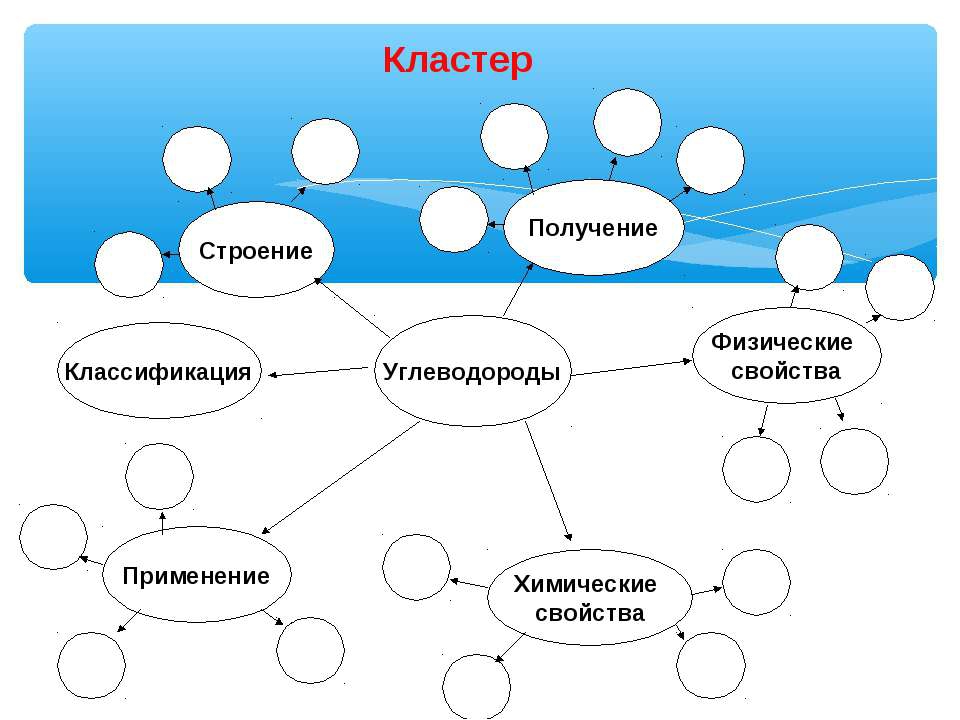

Прием “Кластер”

Разбивку на кластеры я использую довольно часто как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии . Это педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы, используется для стимулирования мыслительной деятельности до того, как определена тема или в качестве средства для подведения итогов, стимулирования появления новых ассоциаций или графического изображения новых представлений. Это письменный род деятельности служит инструментом обучения письменной речи, дает доступ собственным знаниям, пониманию или представлениям об определенной теме. Разбивка на кластеры очень проста и легко запоминается:

1. Необходимо написать ключевое слово или предложение в середине листа или доски.

2. Далее записывают слова или предложения которые приходят на ум в связи с данной темой.

3. По мере того как возникают идеи необходимо устанавливать связи между ними.

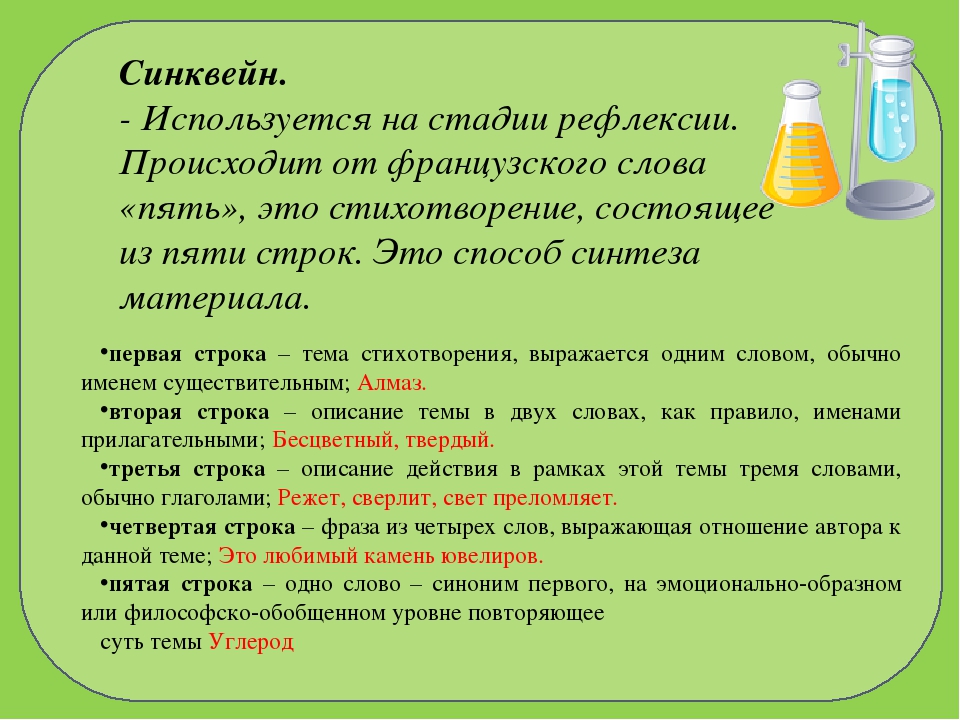

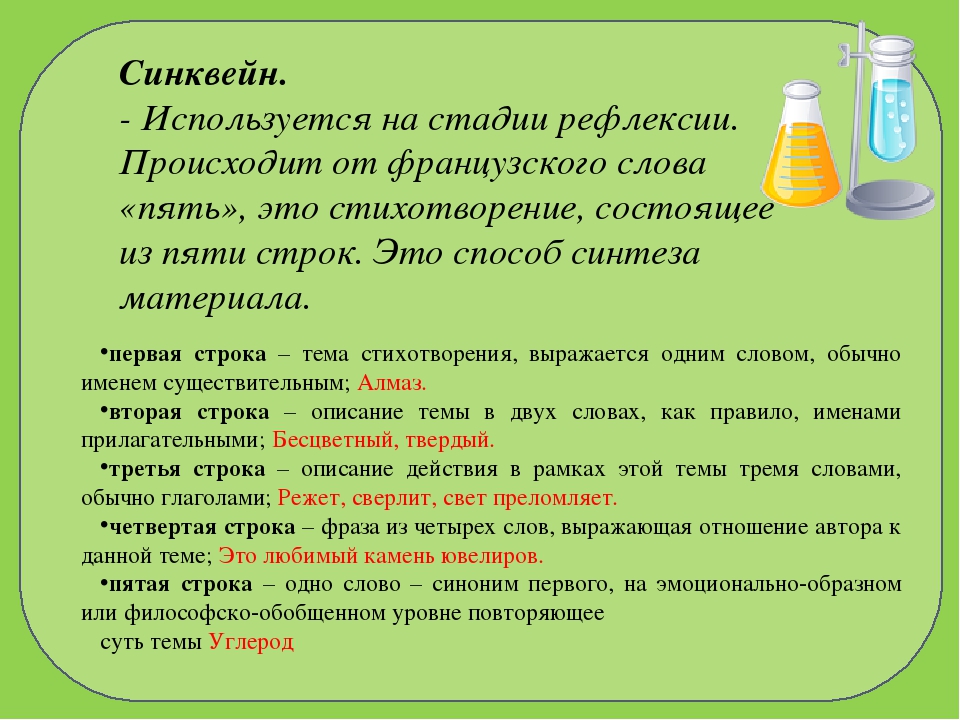

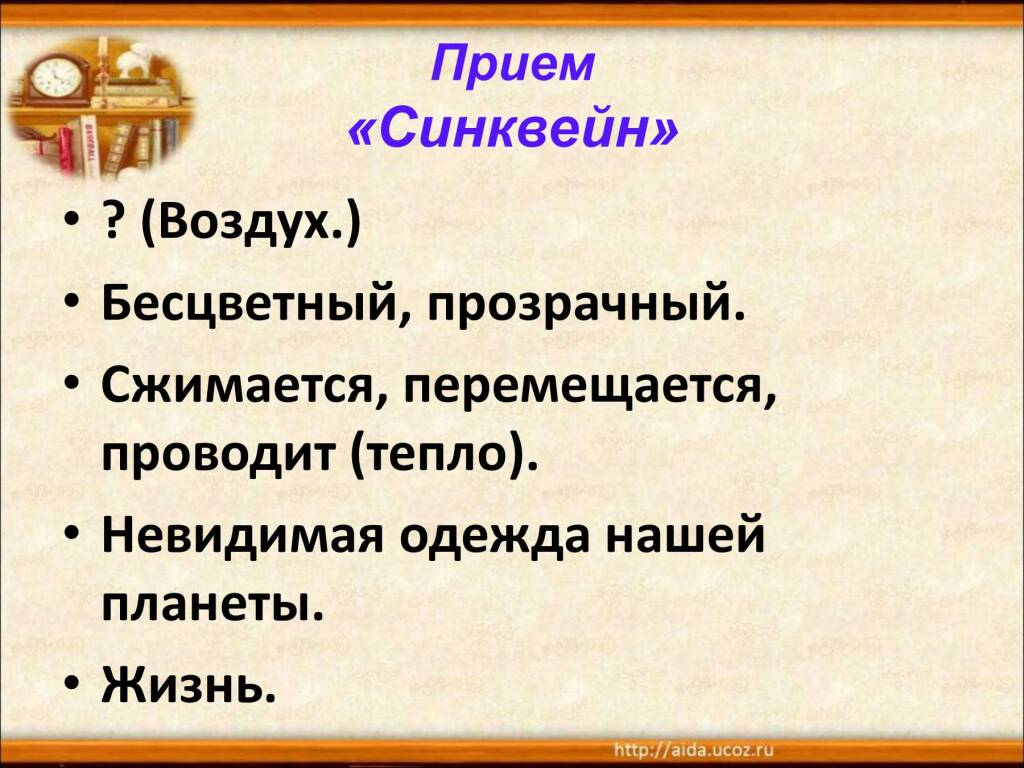

Прием“Синквэйн”

Учащиеся пересматривают то, что они когда-то знали, узнали новое и систематизируют все знания. Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах – важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Синквэйн - это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в коротких выражениях.

Каждому ученику дается время 5-7 минут на то, чтобы написать синквэйн. Затем он повернется к партнеру и из двух синквэйнов они составят один, с которым оба будут согласны. Это даст им возможность поговорить о том, почему они это написали и еще раз критически рассмотреть данную тему. Кроме того, этот метод потребует, чтобы участники слушали друг друга и извлекали из произведений других те идеи, которые они могут увязать со своими.

Правила написания синквэйна:

В первой строчке тема называется одним словом (существительным).

Вторая строчка-это описание темы в двух словах (два прилагательных).

Третья строка-описание действия в рамках темы тремя глаголами.

Четвертая – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.

Синоним из одного слова, который повторят суть темы.

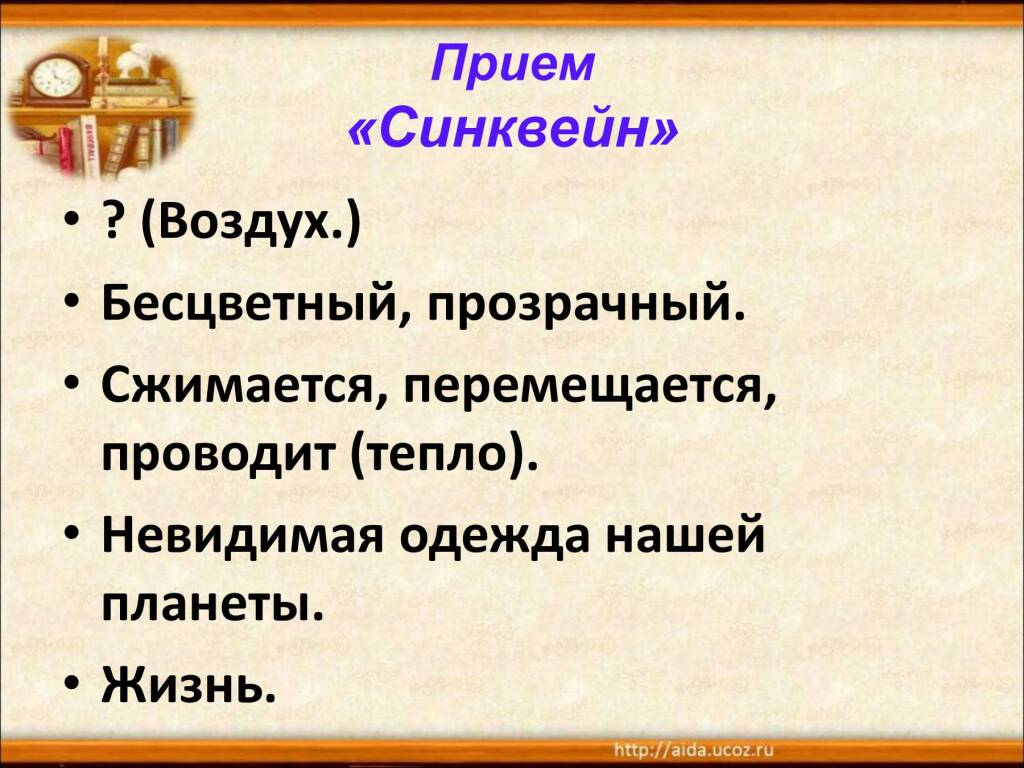

Пример синквэйна к теме: “Воздух»

Синквэйны являются быстрым и мощным инструментом для рефлексирования, синтеза и обобщения понятий и информации.

Прием “Эссе”

Этот вид письменного задания применяется мною в конце урока, чтобы помочь ученикам подытожить свои знания по изучаемой теме. Я прошу учащихся ответить на два вопроса:

- Что они узнали по пройденной теме?

- Что хотели бы узнать? (или задать вопрос на который они не получили ответа).

Пример эссе к уроку: “Роль химии»

Пример эссе к уроку: “Расчеты по химическим уравнениям”

Прием “Самоанализ”

Тренинг навыков рефлексии собственных состояний “знаю - не знаю”. Пример листка самоанализа к теме “Скорость химических реакций»

Особое значение имеет создание установки успешности учебной деятельности учащихся, для чего используются словосочетания содержащие конкретный позитивный смысл –“знаю уверенно”, “надо повторить” как движение в сторону уверенного знания. В этих словосочетаниях подразумевается, что учение уже работал, знания уже есть, но их надо закрепить, учителем демонстрируется доверие к ученику, если сравнить с классической формулировкой “знаю”, “не знаю”.

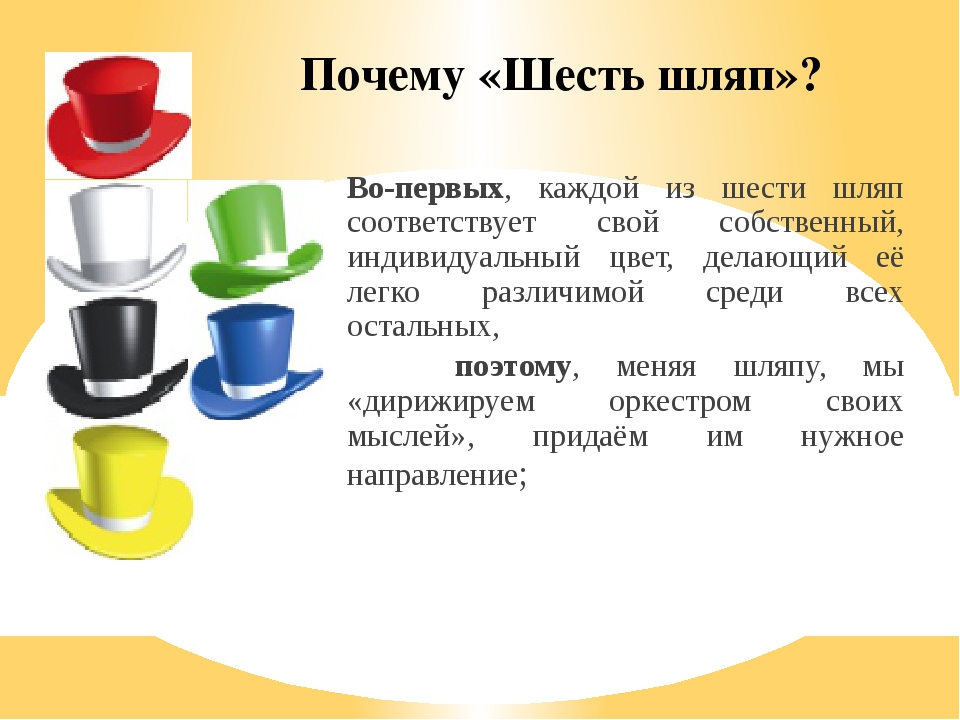

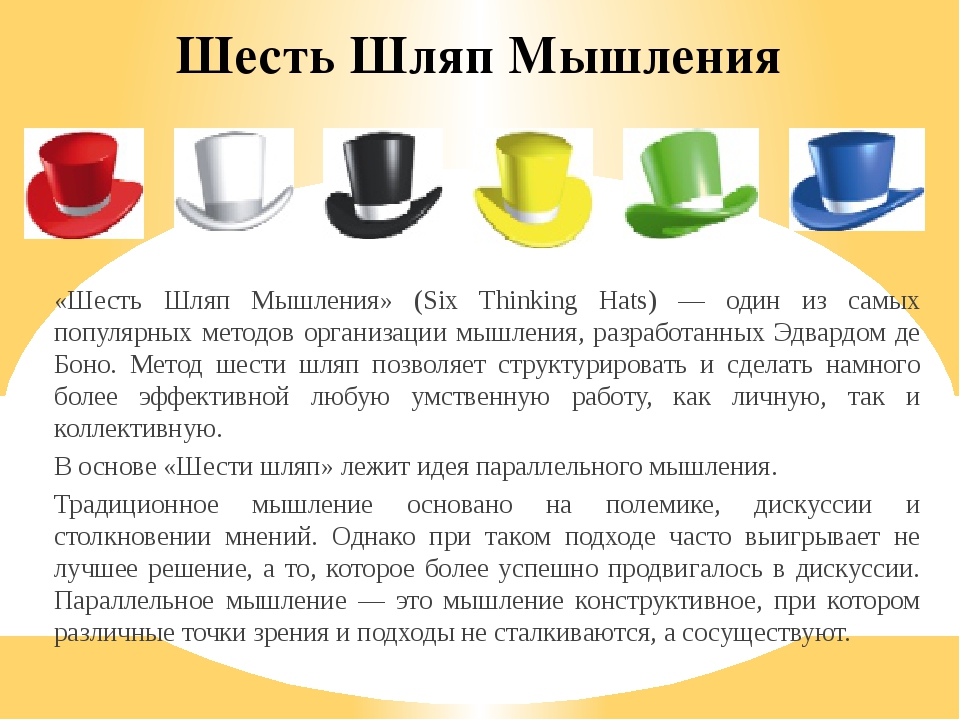

Прием “Шесть шляп критического мышления”

Это задание обычно используется мною на стадии обобщения и систематизации, т.е. на стадии рефлексии. Суть приема состоит в следующем: класс делится на шесть групп, каждая группа “примеряет свою шляпу”, высказывается шесть точек зрения на одну и ту же проблему.

“Белая шляпа” — АТИСТИЧЕСКАЯ (констатируются факты по проблеме, без их обсуждения);

“Желтая шляпа” — ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (высказываются положительные моменты);

“Черная шляпа” — НЕГАТИВНАЯ (группа констатирует отрицательные моменты по изучаемой проблеме);

“Синяя шляпа” — АНАЛИТИЧЕСКАЯ (проводится анализ, группа отвечает на вопросы: почему? зачем? связи?);

“Зеленая шляпа” — ТВОРЧЕСКАЯ (можно высказывать самые “бредовые идеи и предположения”);

“Красная шляпа” — ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ (группа формулирует свои эмоции, которые они испытывали при работе с материалом)

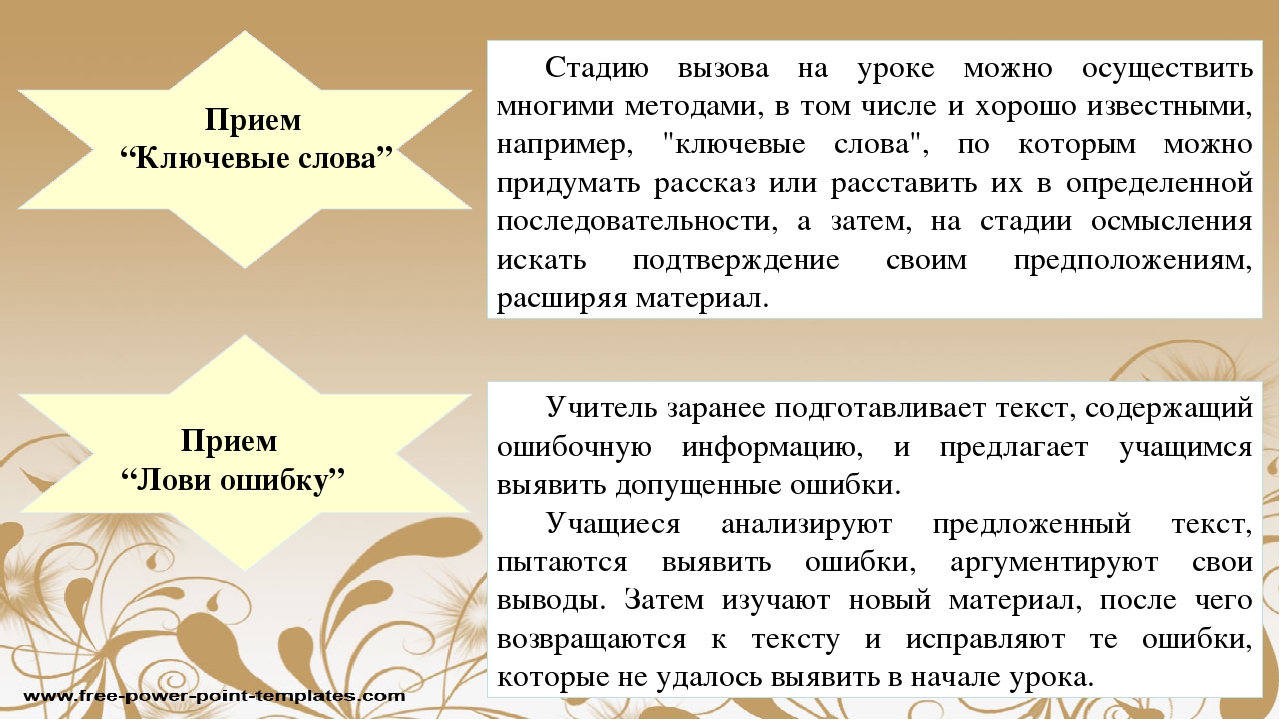

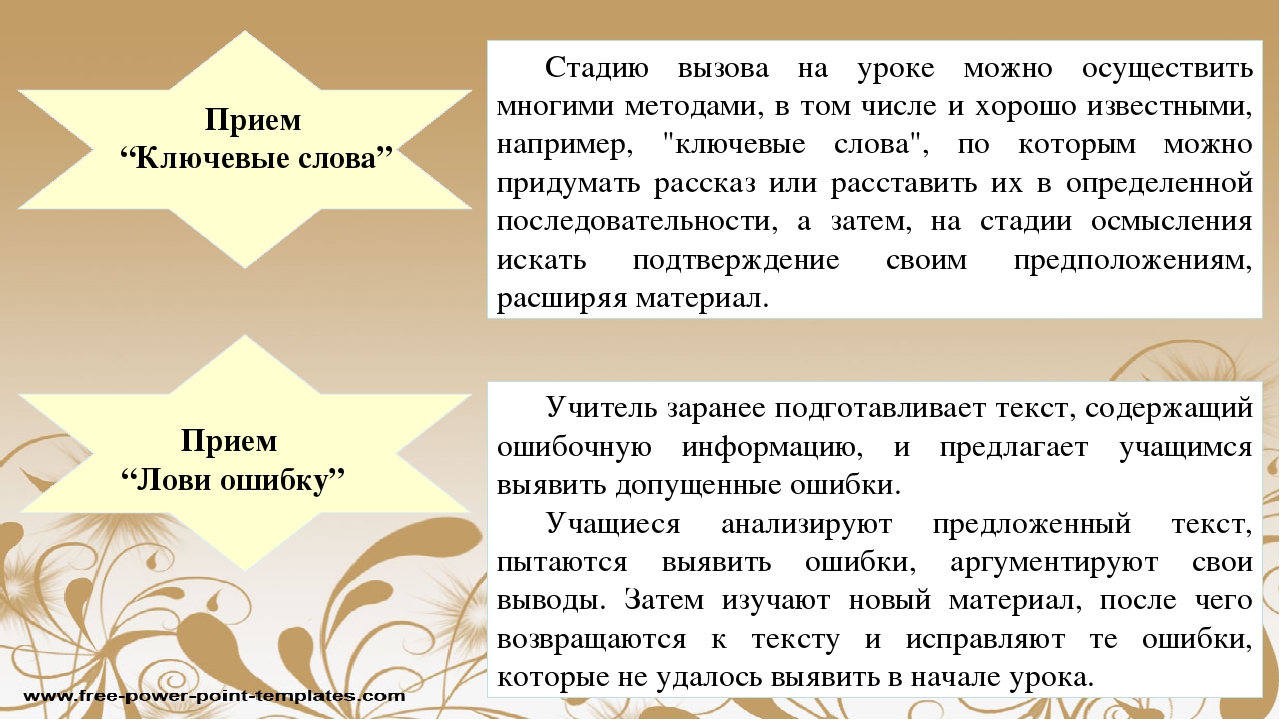

Приём “Ключевые слова”

На основе данных слов составить рассказ-предположение или рассказ-подведение итогов какого-либо события. Главное - использовать в тексте все ключевые слова.

Приём “Взаимообучение”

Легче всего научиться, обучая других. Взаимообучение происходит в группах из четырёх-семи человек. Всем им раздаются экземпляры одного и того же текста. Учащиеся по очереди играют роль учителя-роль, которая требует от них выполнения пяти определённых действий:

1) “учитель” суммирует содержание абзаца;

2) он придумывает вопрос к тексту и просит других учащихся на него ответить;

3) “учитель” растолковывает то, что для других осталось неясным;

4) он даёт задание на чтение следующего абзаца, а затем передаёт бразды правления в руки следующего ученика.

Критерии эффективности использования ТРКМ

На практике эффективность использования технологии развития критического мышления доказывается следующими показателями:

Доля учащихся умеющих конструировать текст и умеющих ставить вопросы к тексту.

Качество знаний учащихся по химии.

Повышение познавательного интереса к предмету:

- доля учащихся, выбирающих для сдачи в качестве предмета по выбору химию;

- доля поступающих в высшие учебные заведения, на профессии связанные с химией;

- доля учащихся призеров районных, областных, республиканских, дистанционных олимпиад по химии;

- доля учащихся, участников и призеров районного, областного и республиканского конкурсов учебно – исследовательских работ;

- доля учащихся участвующих в выполнении проектов.

Трудности которые испытывает педагог работая по ТРКМ

1.Реализация полностью урока по данной технологии в рамках классно-урочной системы.

2. Не все дети могут работать с большим объемом информации.

3. Неправильное понимание стратегий и методов.

4. неприятие некоторых приемов детьми.

6. в технологии огромное количество приемов – затруднение в выборе.

7. малая накопляемость в классах.

8. Сложность в подборе материала.

9. Большие моральные, временные и материальные затраты.

10. Затруднения в выставлении оценок при работе в группах.

Критическое мышление – это целая философия поиска здравого смысла, для выдвижения новых возможностей.

Сегодня выпускник 21 века должен:

Быть способным способности к самообразованию и самореализации и созидательному труду;

Уметь адекватно оценивать особенности социальной среды, противостоять антиобщественным явлениям, деструктивным воздействиям идеологического, противоправного и религиозного характера.

Уметь анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную информацию;

Владеть методами познания, проектирования, конструирования и исследования, творческого применения;

Быть коммуникабельным, гибким, контактным в различных социальных группах и меняющихся жизненных ситуациях.

Задача нелегкая, но выполнимая. И как говорится в известной притче «Все в наших руках…»

Литература.

1. Жалмагамбетова Б.Ч., Н. Ш. Шакурова «Развитие профессионального мастерства учителя: опыт Сингапура» Павлодар, 2013 г.

2. Борисова Н.В., Шатохина Л.Ф. Программа Обучение здоровью.

Москва, 2005 г.

3. Селевко Г.Г. Современные образовательные технологии

Москва, Народное образование, 1998 г

4. Чернавская А.П. РКМПЧП как педагогическая технология

Н Новгород, 2001 г.

5.С.И. Заир – бек, И.В. Муштавинская Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004 – 175с.

6.Е.С. Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. – М. Академия, 2003 – 272с.

7. Н.Б. Кирилова Медиаобразование в эпоху социальной модернизации: Педагогика. – 2005 – №5 с.13-21.

3 стадия – Рефлексия, Размышление. Происходит осмысление всей информации, полученной на 2 стадии.

3 стадия – Рефлексия, Размышление. Происходит осмысление всей информации, полученной на 2 стадии.

Это упрощенный вид диаграммы Исикавы, японского ученого, который занимался вопросами критического мышления.

Это упрощенный вид диаграммы Исикавы, японского ученого, который занимался вопросами критического мышления.

д может помочь сделать учитель.

д может помочь сделать учитель.