ТЕМА» «Приёмы и методы повышения учебной мотивации на уроках литературного чтения в начальной школе»

Цель мастер-класса: познакомить с приемами и методами повышения учебной мотивации на уроках литературного чтения

Практическая значимость: ознакомление с приёмами и методами работы на уроках литературного чтения в начальной школе.

Задачи:

познакомить участников с планом проведения мастер-класса, его целевыми установками;

раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с приёмами и методами работы на уроке литературного чтения ;

показать практическую значимость использования данных приёмов и методов работ на уроке литературного чтения, убедить педагогов в целесообразности использования в практической деятельности на уроках.

Материально-техническое и методическое обеспечение: компьютер, проектор, экран, презентация, .

Предполагаемый результат: участники мастер-класса получат знания о методах и приёмах на уроках в начальной школе; педагоги смогут использовать приобретенные знания и приемы в своей практике или сопоставят свой уровень и формы работы с представленными на мастер-классе.

Ход мастер-класса

1. Орг.момент (слайд 1)

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы здесь собрались неслучайно,

Нам сегодня на мастер-классе тему нужно обсудить,

Какими методами и приёмами на уроке лит.чтения пользоваться

Чтоб наших с вами детей удивить

Чтобы вызвать интерес читательский

Чтобы книга стала верный друг

Да! Учить детей сейчас непросто

Да и раньше было нелегко.

Век XXI – век открытий,

Век инноваций, новизны,

И от учителя зависит,

Какими дети стать должны.

Я рада видеть вас на мастер-классе. Надеюсь, что он будет для вас интересным и полезным. Я хотела бы начать мастер-класс с известных строк, но они рассыпались. Кто поможет мне? (слайд)

«С малой удачи начинается успех»

-Как вы понимаете эти слова. ? Я желаю,чтобы вам сегодня сопутствовала удача, которая поможет нашему мастер-классу быть успешным.

Приём «Логическая цепочка»

Известен в методике давно. Он помогает запомнить и осмыслить большой объем информации, выявить закономерность каких-либо событий, явлений. Прием работает на развитие критического мышления, развитие памяти и умение логически мыслить. Метод "Логические цепочки" можно использовать на уроках по всем предметам и на любой стадии урока. Все зависит от целей, которые ставит учитель.

Стратегия приема состоит в построении цепочки из фактов, предложений, слов, дат, правил, цитат в логическом или хронологическом порядке. Построение логической цепочки может проводиться совместно с учителем, в группах/парах на уроке, может предлагаться в качестве самостоятельной работы или задания на дом.

Приём « Хочу спросить» формирует умение задавать вопросы и эмоционально выражать своё отношение к ответу. Учащийся задаёт вопрос, начиная словами « Хочу спросить…» На полученный ответ сообщает своё эмоциональное отношение « Я не удовлетворён, потому что…»или « Я удовлетворён».

Прием «Дерево предсказаний»

Текст произведения читается не до конца. Строится дерево предположений, у которого ветви будут содержать варианты возможных концовок. В качестве аргументов важно предоставить факты, взятые из самого текста произведения (Какие ситуации предполагают такое развитие события? Какие качества героя могут повлиять на ситуацию?).

.

Примеры использования приема на уроках литературного чтения.

Тема: сказка «Лиса и тетерев»

Предположения детей, как может закончиться сказка:

Лисица обхитрит тетерева и съесть его

Тетерев не послушает лисицу, лисица останется ни с чем

Тетерев и лиса станут лучшими друзьями

К тетереву прилетят его друзья, и они все вместе прогонят лисицу

Тетерев и лиса объединятся и будут вместе пугать других зверей в лесу

Тема: М.Пришвин «Ребята и утята»

Предположения детей, как может закончиться рассказ:

ребята помогут утке с утятами

ребята продолжат закидывать шапками утку с утятами

ребята унесут утят и утку домой

утята и утка сами улетят от ребят

ребята возьмут утку с утятами и донесут их до озера

утка и утята нападут на ребят

Тема: В.Бианки «Музыкант»

Предположения детей, как может закончиться рассказ:

охотник не убил медведя

охотник убил медведя и радовался добычей

охотник стал вместе с медведем играть на щепке

охотник позвал других охотников, они вместе наблюдали за медведем и удивлялись его игре

медведь прогнал охотника

Факты о чтении:

М. Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту.

Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту.

Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса.

При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном.

Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60 %, при быстром — 80 %.

Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной жизни. Читающие люди гораздо меньше подвержены лишнему весу.

Работая в школе, мы постоянно стремимся к новым формам и методам работы с учащимися. Ориентируясь на современные требования к процессу обучения, мы задумываемся о том, как построить урок так, чтобы каждый ученик продвинулся в развитии. Поэтому все уроки должны быть очередным шагом вперед.

(Слайд 2)Цель моего выступления: познакомить с приемами и методами повышения учебной мотивации на уроках литературного чтения. Уже никому не нужно доказывать, что у школьника с устойчивой мотивацией к учению будет повышаться качество знаний. Эту аксиому очень точно отражают слова Владимира Борисова: «Ничему не научишь человека, не научив его хотеть». (Слайд 3)

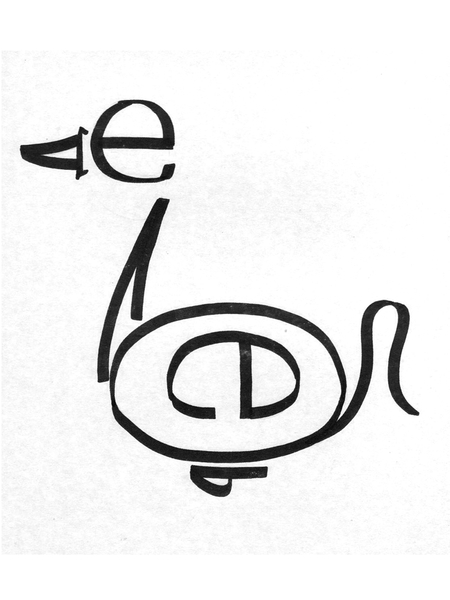

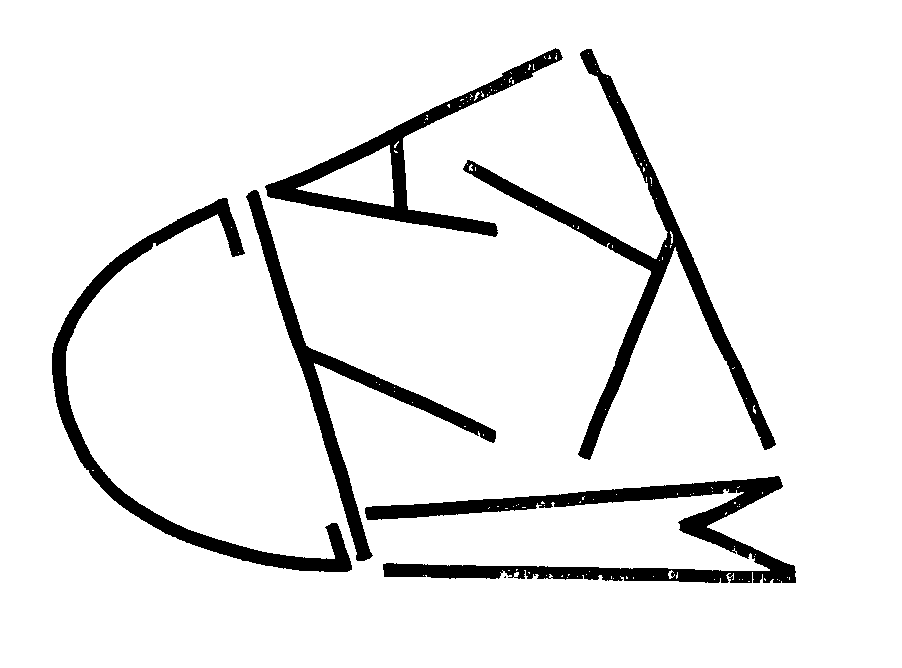

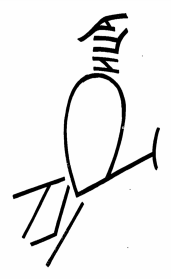

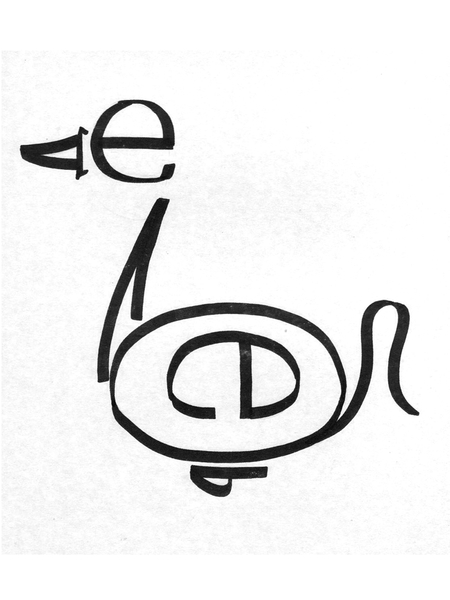

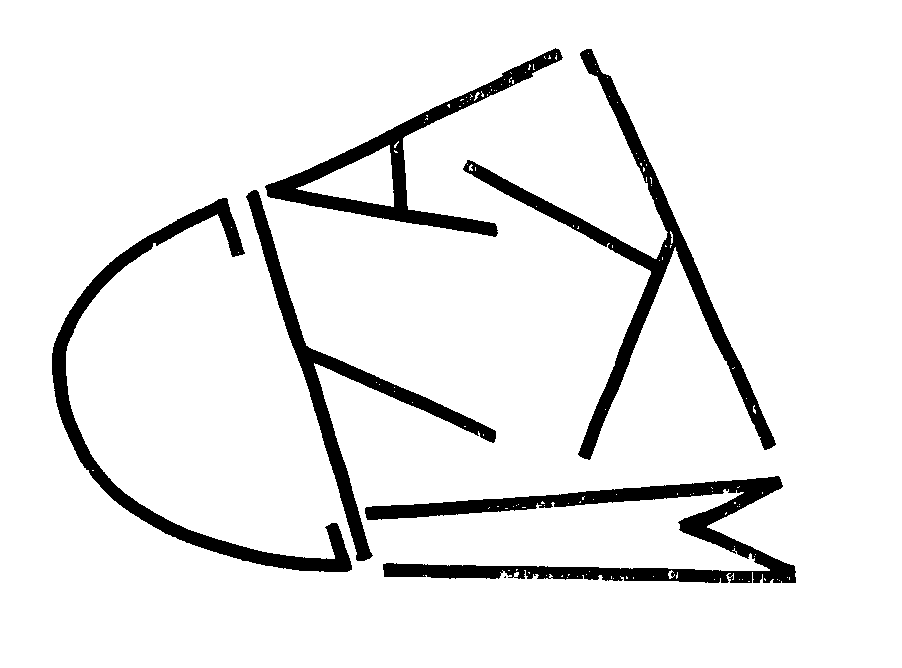

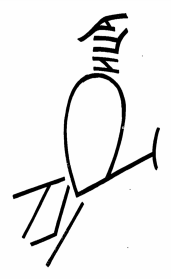

1.Изографы

В начале урока мы, обычно , с вами применяем упражнения , которые готовят детей к восприятию нового материала. Это загадки, пословицы, шарады, буквы в случайном порядке среди которых спрятались слова, ребусы и т.д. Очень интересна на данном этапе (и не только) работа с изографами.

На картинках слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь.

-Посмотрите внимательно, и прочтите слова по изографам.

-А теперь попробуйте сами зашифровать слова аист, гусь.

Используемое задание способствует развитию воображения, памяти, мышления.

2. Прием «Инсерт» (слайд 6)

При первичном чтении можно использовать методику «Чтение с пометами»-ИНСЕРТ, которая взята мною из технологии критического мышления. Данная методика способствует осмысленному чтению произведения. Эффективность применения этого приема повышается за счет использования во время чтения нескольких условных обозначений.

После чтения идет работа над осмыслением прочитанного. Необходимо учить детей анализировать информацию, уметь выразить своё отношение к ней, отвергать ненужную, т.е. формулировать вопросы и находить на них ответы. ( слайд 7- проверь себя) +(слайд 8-доводящая карточка)

Здесь можно использовать такие приемы, как:

3. «Ромашка Блума» (слайд 9)

Ромашка состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определённый тип вопросов.

1. Простые вопросы – начинаются со слов «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?».

2. (объясняющие) вопросы начинаются со слов «Почему?».

3. Оценочные вопросы. Задавая их, используем слова: «Почему…хорошо, а …. плохо?», «Чем ….отличается от …?», «Кто из героев поступил хорошо, а кто плохо?», т.е. оцениваем те или иные события поступки, сравниваем.

4. Творческие вопросы. Данный тип вопросов чаще всего содержит частицу «бы», элементы предположения, прогноза: «Что изменилось бы…», «Что будет, если….».

5. Уточняющие вопросы обычно начинаются со слов «Ты так считаешь?», «Если я правильно понял, то… «. Их задают с целью что-то уточнить.

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Начинают их со слов: «Как можно применить?», «Что можно сделать из…?», « Как бы ты поступил на месте….?».

Также очень интересный прием

4.Приём «Угадай вопрос».( слайд 10)

Ученику, вышедшему к доске, даётся карточка с вопросами. Он, не читая вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на него. Остальным нужно догадаться, каким был вопрос.

5.Прием «Шесть шляп мышления» (слайд 11-12) был впервые предложен английским психологом и писателем Эдвардом де Боно. Прием помогает развивать параллельное мышление, увидеть ситуацию с различных точек зрения. «Шесть шляп» — это прием групповой познавательной активности. Почему именно шляпы? А вот как это объясняет Эдвард де Боне: Шляпу можно очень быстро снять и надеть. Меняя шляпу, мы сможем придать своим мыслям нужное направление, «нужное звучание». Каждая цветная шляпа указывает на роль, на определенный тип мышления».

Использовать можно по разному : как просто вопросы, так и какие-нибудь задания. Выбор шляп можно определить жребием.

Заданная ситуация: басня «Стрекоза и Муравей». Ученикам предлагается рассказать басню по-новому, в зависимости от цвета шляп.

Белая — деловая речь, много терминов, точных фактов. Например, «Стрекоза- отряд хищных, хорошо летающих насекомых. Вот и наша стрекоза все лето 2017 год пролетала взад , вперед.....».

Желтая — должно быть много эпитетов, сравнений. Здесь употребляется речь художественная, образная.

Черная — вполне возможно предложить составить басню-ужас

Красная — побольше чувств , переживаний.

Зеленая — креатив. Басня должна иметь самый неожиданный конец.

Синяя — нейтральная. Участники этой группы будут представлять жюри.

6. Прием «синквейн» (слайд 13-14)

Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала, излагаемого в предельно кратких выражениях В переводе с французского слово «синквейн» означает «пять». Таким образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк.

Вот некоторые возможности использования данной стратегии на уроке чтения.

Синквейн обогащает словарный запас, подготавливает к краткому пересказу, учит формировать идею (ключевую фразу), позволяет почувствовать себя творцом. Этот приём можно использовать на этапе рефлексии, как творческую работу.

Правила написания синквейна:

В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).

Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы).

Четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме (чувства одной фразой).

Последняя строка – это синоним из одного слова, который выражает суть темы.

Сразу дети написать синквейн не смогут, этому необходимо учить постепенно. Сначала мы учились вместе с детьми составлять синквейн по алгоритму. Это могли быть заготовки фраз, слов, из которых дети выбирают самые важные и точные. ( проверка написания синквейна по басне «Стрекоза и муравей).

7."Кубик Блума" (слайд 15) прием технологии критического мышления, (обыграть)

разработанный американским ученым и психологом Бенджамином Блумом.

Для справки: Бенджамин Блум известен как автор уникальной системы алгоритмов педагогической деятельности. Предложенная им теория, или "таксономия", разделяет образовательные цели на три блока: когнитивную, психомоторную и аффективную. Проще говоря, эти цели можно обозначить блоками "Знаю", "Творю" и "Умею". То есть, ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя свой опыт и познания, должен найти пути разрешения этой проблемы.

Понадобится обычный бумажный куб, на гранях которого написано:

Назови.

Почему.

Объясни.

Предложи.

Придумай.

Поделись.

Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос.

Работа над отрывком из «Сказки о рыбаке и рыбке»: (работа в группе 6 групп)- выходит ком.группы бросает кубик Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос.

А) слушание отрывка аудиозаписи из сказки;

Б) беседа по содержанию сказки;

В) «кубик Блума»:

НАЗОВИ главных героев сказки

ПОЧЕМУ старик отпустил золотую рыбку?

СРАВНИ старуху и рыбку

ПРЕДЛОЖИ как поступить старухе после того, как она опять осталась

у разбитого корыта?

ПРИДУМАЙ имена старухе и старику

ПОДЕЛИСЬ какие чувства у тебя вызывает старик?

8.Приём«Кто играет в прятки?» ( слайд 16)(обыграть)

На листке написаны буквы. Но среди случайного набора букв вдруг появляются слова. Дети находят и узнают, кто же играет с ними в прятки: звери, птицы, насекомые, растения, грибы и т.д.

Пралисатьмлосьздкуенотх

Ншмельромухавпекуосагорлпчелаи

9.Приём «З-Х-У»

Благодаря этому приёму можно составить комментарий к любому тексту.

З – что мы знаем, Х – что мы хотим узнать, У – что мы узнали, и что нам осталось узнать.

10. Приём«Характеристика» (обыграть)

Охарактеризуйте своих героев используя только прилагательные.

Например, сказка Г.Андерсена «Дюймовочка»

Дюймовочка-маленькая , красивая и хрупкая; мать Дюймовочки - добрая и тихая; Жаба и ее сын - страшные и уродливые; Майский жук -важный и самоуверенный.

Если бы у вас была возможность стать героем этой сказки, кем бы вы хотели стать и почему?!

11. Приём «Интервью»

Ребята составляют вопросы герою произведения.

12. Приём «Три подсказки»

Назовите фамилию писателя, используя три подсказки.

Кто это?

1 Получил блестящее образование.

2 Участвовал в войне 1812 года.

3 Всю жизнь воспитывал племянника, занимался творчеством.

( Это Антоний Погорельский – Алексей Алексеевич Перовский)

13. Приём «Создание ситуации успеха»

Технологические операции создания ситуаций успеха:

1. Снятие страха («Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться»; «Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили»).

2. Авансирование успешного результата («У вас обязательно получится»; «Я даже не сомневаюсь в успешном результате»).

3. Скрытое инструктирование младшего школьника в способах и формах совершения деятельности («Возможно, лучше всего начать с...»; «Выполняя работу, не забудьте о...»).

4. Внесение мотива («Без твоей помощи твоим товарищам не справиться...» ).

5. Персональная исключительность («Только тебе я и могу доверить...»; «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой...» ).

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение («Нам уже не терпится начать работу...»; «Так хочется поскорее увидеть...» ).

7. Высокая оценка детали («Больше всего мне в твоей работе понравилось...»; «Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы» ).

Приём « Нестандартный вход в урок».

Урок начинается с противоречивого факта, который трудно объяснить на основе имеющихся знаний. Например ,вначале урока учитель раздаёт жетоны с изображением сыра, лисы, вороны и предлагает для работы в группах по жетону найти себе товарищей по принципу: сыр, лиса, ворона(т .е 3 человека в группе) Учащиеся устанавливают причинно-следственную связь между предметами на жетонах и отвечают на вопрос: «Что их объединяет?»

(Ответ: герои басни И.А. Крылова « Ворона и Лисица).

Приёмы формирования мотивации через организацию домашнего задания

1) Приём «Открытые домашние задания».

(Например, подготовить сообщение о своем домашнем питомце; просмотреть периодическую литературу, телепередачи и подготовить сообщение о любимом виде спорта).

2) Приём «Задание массивом»

Например, учитель задает прочитать рассказы Носова Н.Н. и оговаривается с детьми о количестве прочитанных рассказов и отметке.

3)Приём «Задание для любознательных»

Задание выполняется по желанию.

4) Приём «Особое задание»

Продвинутые ученики получают право на выполнение особо сложного задания. (Учитель всячески подчеркивает свое уважение к решению школьника воспользоваться таким правом.) Получение этого задания необходимо заслужить. Выполнение этого задания может длиться неделю-две в зависимости от сложности. Отметка за выполнение задания не ставится ниже «4». Отметка «4» переносится в журнал только по желанию выполнившего работу. Освобождаются ли эти учащиеся от обычных домашних заданий, решает учитель в зависимости от конкретных условий.

5) Приём «Идеальное задание»

Учитель не дает никакого определенного задания, но функция домашней работы выполняется. Младшим школьникам предлагается выполнить дома работу по их собственному выбору и пониманию.

6) Приём «Разноуровневое задание»

Можно предложить три уровня сложности домашнего задания:

- обязательный минимум. Оно должно быть абсолютно понятно и посильно для любого ученика;

- тренировочный. Его выполняют ученики, желающие хорошо знать предмет, и без особой трудности осваивают программу.

- творческий. Обычно оно выполняется на добровольных началах и стимулируется учителем высокой оценкой и похвалой. Диапазон творческих заданий широк (сочинить сказку, составить кроссворд, плакаты - опорные сигналы и др.).

Такие задания я составляю к урокам внеклассного чтения.

Так выглядит задания на тему «Сказки-несказкиВ.В.Бианки»

Всем:

Читайте «Чей нос лучше?»

«Кто чем поёт?»

«Чей хвост лучше?»

«Лесные домишки»

«Плавунчик»

«Красная горка»

«Первая охота»

По прочитанному составить познавательный вопрос, записать его в тетрадь.

Командам:

1командаПодготовить рассказ об авторе.

2 командаПодготовить сценку.

3 команда Подготовить вопросы по содержанию

4 команда Составить загадку- описание героя

5 командаСоставить кроссворд.

Любознательным:

Сделать игровую закладку.

14.Самым эффективным приёмом обучению пересказа, по моему мнению, является «Зарисовка». Для него необходимо зарисовать основное событие сюжета. Учащиеся поэтапно зарисовывают события, происходящие в произведении. Использование этого приёма даёт увидеть и понять логику сюжетной линии. Перечисляя события, изображённые в рисунке (схеме), дети усваивают план пересказа текста. Учащиеся с помощью рисунка с удовольствием выходят пересказывать, не боятся.

15.На стадии рефлексии можно использовать приём «Цветок». Цвет каждого лепестка имеет своё значение. И в соответствии со значением цвета ребёнок получает своё задание.

Красный лепесток – что хорошего в поступках героя.

Чёрный лепесток - что плохого в поступке героя.

Жёлтый лепесток – что понравилось тебе в произведении.

Синий лепесток - какой совет ты можешь дать герою.

Белый лепесток - чему научил тебя герой.

Зелёный лепесток - придумай продолжение рассказа.

Далее каждому учащемуся предлагается оторвать лепесток и выполнить задание. При использовании этого приёма развиваются коммуникативные качества личности, учащиеся учатся выражать свои эмоции; оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.

16. Прием «Уголки»

Его можно использовать на уроках литературного чтения при составлении характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, положительных качеств героя, другая — об отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит детей диалогу, культуре общения.

.

Методы формирования мотивации

1. Метод«Соревнование»

Это метод, при котором естественная потребность школьников к соперничеству направляется на воспитание нужных человеку и обществу свойств. Соревнуясь между собой, школьники быстро осваивают опыт общественного поведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества.

В классе проводим соревнования: «Мы – читатели», «Знаток книги», «Самый активный читатель», «Лучшая иллюстрация».

2. Метод «Создание проблемной ситуации»

Создание проблемной ситуации возможно через формулирование проблемных вопросов, задач, заданий поискового характера. На каждом из этапов урока можно использовать проблемные вопросы: вопросы, адресованные ученикам, в которых сталкиваются противоречия; вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это различие или сходство, тем интереснее его обнаружить; вопросы по установлению причинно-следственных связей. Открытие каждой причины - шаг к более глубокому пониманию.

Сказка “Петушок – золотой гребешок”,

Какую вы поставите проблемную ситуацию.

Работая в первом классе, анализируя эту сказку перед детьми, ставлю следующую проблемную ситуацию:

Назовите варианты решения этой проблемы.

(Любопытный, хотел увидеть мир, любил, чтобы его хвалили, было скучно, не знал чем заняться, бездельник, не послушный,

Например, урок в 3 классе «Поэтический родник. «В багрец и золото одетые леса…»

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

Проблемный вопрос или ситуация:

Что вы представили при прочтении этого стихотворения?

Что бы вы изобразили на картине, используя строчки этого стихотворения?

Как вы думаете, почему природа “открыта не для каждого и даже не каждому художнику видна»?

3. Метод проектов

Проектная деятельность представляет собой развёрнутую структуру учебной деятельности. Возможные продукты проектной деятельности младших школьников: журнал, книжка-раскладушка, памятка, тест по теме, презентация, сочинение рассказа, сказки, коллаж, стенгазета, сувенир-поделка, инсценирование.

Коллективные формы обучения

Формированию мотивации младших школьников к учебной деятельности, на мой взгляд, способствует использование в учебно - воспитательном процессе коллективных форм обучения. Формы коллективной учебной работы обучающихся, используемые в педагогической деятельности могут быть следующими: работа в парах постоянного и сменного состава, работа в микрогруппах (тройках, четверках), работа в группах (5— 7 человек), коллективная работа (класс делится на 2-3 группы или выполняется общая для всего класса работа).

У каждой методики есть свои плюсы и минусы.

+ Активные методы обучения помогают:

развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика,

учить учащихся самостоятельно добывать знания,

развивать интерес к предмету,

позволять активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-организационных умений.

- Активные методы обучения имеют недостатки

Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому:

не могут совладать со своими эмоциями, следовательно, на уроках создаётся вполне допустимый рабочий шум при обсуждении проблем.

Приведенные мною методы и приемы– лишь малая часть известных на сегодняшний день методов и приёмов обучения. Таким образом, целенаправленное и систематическое применение разнообразных форм, методов и приёмов развития учебной мотивации у младших школьников укрепляет желание детей овладевать знаниями и формирует устойчивый интерес к большинству изучаемых предметов.

И в заключении хочу сказать: «Наберись смелости – сделай попытку» Не бойтесь применять инновационные методы и приёмы.

Коллеги! Я не понаслышке знаю,

Что добрый труд бывает наш порою сложным,

Но знаю я и то, что без него нам

Прожить сегодня просто невозможно.

Учитель – три слога.

Не так уж и много,

А сколько умений вмещает оно!

Уменье мечтать!

Уменье дерзать!

Уменье работе себя отдавать!

Уменье учить!

Уменье творить!

Уменье детей беззаветно любить!

Учитель – три слога.

Но как это много!

И это призванье дано нам от Бога!

Надеюсь, мой парад методов и приемов был вам полезен.

- Спасибо за внимание!

Приём «Задай вопрос автору».

До изучения произведения и после, о чём спросили бы автора.