Мастер класс «Смысловое чтение на уроках Искусства и МХК»

Цель моей педагогической деятельности: создать условия для эффективного развития познавательных и коммуникативных умений в процессе изучения МХК и искусства. Объектом исследования стал школьный курс МХК и искусства а предметом исследования – созданные условия для развития познавательных умений обучающихся.

За основу была принята рабочая гипотеза – если внедрить в учебный процесс на уроках МХК и искусства современные педагогические технологии, групповые формы работы, то повысится уровень развития познавательных умений у обучающихся, активизируется исследовательская деятельность, повысится мотивация к предмету. Исходя из цели и гипотезы исследования, были определены следующие задачи:

- освоить и внедрить в учебный процесс современные педагогические технологии, позволяющие эффективно работать с информацией;

- разработать комплекс дидактических материалов для создания ситуации успеха при изучении мировой художественной культуры и искусства;

- провести мониторинг уровня развития познавательных умений;

- определить эффективность используемых педагогических технологий и приемов учебной деятельности.

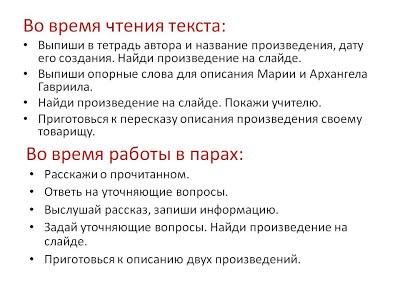

Пример задания с урока МХК по теме «Благая весть». Каждый ученик получает текст с описанием одного из произведений живописи, знакомится с ним, выделяет и записывает ключевые признаки, автора и название. Самостоятельно находит описанное произведение на слайде, результат фиксирует в ведомости учителя. Затем учащиеся обмениваются с товарищами полученными знаниями и проверяют правильность определения произведения на слайде. Общий итоговый контроль усвоения информации – определение по 8 фрагментам произведений их название и автора.

Уроки, построенные в соответствии с технологией КСО, позволяют мне заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия знаний», что поднимает эффективность работы и способствует повышению качества знаний (приложение 1).

Технология КСО хороша тем, что позволяет совместно использовать и другие инновационные технологии. Опыт преподавания МХК и искусства в среднем звене показывает, что подобное сочетание дает эффективный результат, как с точки зрения обучения, так и в воспитании и развитии школьников.

1.1.2. Пути реализации познавательных умений обучающихся средствами технологии смыслового чтения

Развитие умений текстовой деятельности, формирование умений и навыков чтения и письма в основной и старшей школе, по мнению Сметанниковой Натальи Николаевны, президента Русской Ассоциации Чтения и Московского отделения Международной Ассоциации Чтения (IRA), руководителя текущего Европейского проекта «Школа, где процветает грамотность», является актуальной проблемой сегодняшнего образования. Оно нацелено на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, в которых чтение рассматривается как универсальное учебное действие, как один из основных способов работы с информацией и как средство воспитания и развития учащегося.

Технология смыслового чтения предполагает использование способов приобретения, сохранения и использования информации, для получения позитивных результатов обучения. В основе технологии лежат стратегии предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности.

Предтекстовые ориентировочные стратегии нацелены на постановку задач чтения, на выбор вида чтения, актуализацию предшествующих знаний и опыта, понятий и словаря текста, а также создания мотивации к чтению.

Стратегии предтекстовой деятельности: «Мозговой штурм», «Глоссарий», «Ориентиры предвосхищения», «Батарея вопросов», «Предваряющие вопросы», «Рассечение вопроса».

Целью стратегий текстовой деятельности является управление процессом чтения. Оно часто осуществляется с помощью информационных закрытых вопросов: «кто?», «что?», «где?», «когда?», «каким образом?», «сколько?», «как?», которые требуют точного ответа из текста.

Текстовая составляющая предполагает выдвижение гипотезы о смысле читаемого в структуре текста; ее подтверждение/опровержение в процессе чтения; контекстуальная и смысловая догадка о соотношении читаемой в данный момент части с текстом в целом; размышление во время чтения о содержании текста; собственная оценка понимания прочитанного.

Например, при изучении темы «Скульптура Тропической и Южной Африки» на уроке МХК в 7 классе логично использовать предтекстовые, текстовые, послетекстовые стратегии.

Предтекстовая стратегия «Ориентиры предвосхищения»

1. Познакомься с утверждениями в первой колонке таблицы. Заполни вторую колонку, написав «да», если ты согласен с этим утверждением, «нет», если не согласен или сомневаешься.

Текстовая стратегия «Чтение про себя с пометками»

2. Прочти параграф учебника. Во время чтения возвращайся к утверждениям первой колонки. Заполни третью колонку, написав «да», если ты согласен с этим утверждением, «нет», если не согласен. Подтверждай своё окончательное мнение фразой из текста учебника в четвёртой колонке.

| Утверждение | До | После | Подтверждение из учебника |

| прочтения (да/нет) |

| Самобытная культура африканских народов является одной из причин устойчивого интереса к африканскому континенту. | | | |

| Деревянная скульптура Африки прежде всего представлена идолами языческих богов. | | | |

| Для африканской скульптуры не характерно разноцветие. | | | |

| Мастер, создающий маску, подписывает её своим именем. | | | |

| Согласно легенде догоны, преследуемые противниками, были съедены крокодилами. | | | |

| Африканцы используют в изготовлении масок гвозди, обломки ножей, стёкла. | | | |

| Мастера деревянной скульптуры не стремятся к портретному сходству своих произведений с моделью. | | | |

| Традиционно маску покрывают патиной – густой масляной краской. | | | |

| Скульптуры Бенина в отличие от Ифе высекаются из чёрного камня – гематита. | | | |

Текстовая стратегия «Вопросы после текста»

3. Составь вопросы к прочитанному тексту и напишите ответы на них.

| | Вопрос | Ответ |

| Кто? | | |

| Что? | | |

| Почему? | | |

| Когда? | | |

| Где? | | |

| Как? | | |

| Зачем? | | |

| Какой (ая,ие,ое)? | | |

| ……………. | | |

Эта стратегия может быть совмещена с технологией КСО, когда на сформулированные вопросы отвечает напарник. Таким образом осуществляется переход от внешнего контроля со стороны учителя к взаимоконтролю учащихся и самоконтролю читателя.