МАСТЕР-КЛАСС

«ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ ИХ ВЕДУЩЕЙ СЕНСОРНОЙ МОДАЛЬНОСТИ»

Подготовил: учитель начальных классов МОБУ ЧСОШ №2 Макеева Л.Ф.

Цель: Обучение технологии дифференцированного подхода к детям с учётом сенсорной модальности

Задачи:

Предъявление участникам мастер-класса задач и этапов организации внутриклассной дифференциации;

Знакомство участников мастер-класса с различными каналами приема и переработки информации;

Обучение вербальным и невербальным способам определения ведущей сенсорной модальности;

Определение форм, методов и приёмов восприятия учебного материала с учетом модальности;

Формирование ситуации успеха, рефлексии, установление духовного контакта между мастером и участниками мастер-класса.

План мастер-класса

Организационный этап.

Ход мастер-класса.

Якорь «Балерина».

Каждый человек индивидуален по своим биологическим задаткам. Задача каждого педагога – учитывать эти различия в процессе обучения. Дифференцированным считается такой учебно-воспитательный процесс, для которого характерен учёт типичных индивидуальных различий учащихся.

Предъявление участникам мастер-класса задач и этапов организации внутриклассной дифференциации.

В условиях информатизации современного общества возрастает значимость и знание индивидуальных стратегий работы с информацией, в том числе и учебным материалом в школе, с учетом психофизиологических особенностей учащихся, к которым относится сенсорная модальность.

Дифференцированное обучение с учётом ведущей сенсорной модальности обеспечивает развитие:

1) позитивного восприятия учебной деятельности с использованием зрительных, слуховых и кинестетических моделей;

2) умения переводить информацию с одного канала восприятия на другой;

3) недоминантных каналов восприятия;

4) рефлексивных умений.

Условия успешного обучения учащихся начальной школы на основе учета ведущей сенсорной модальности:

1) использовании специальной технологии дифференцированного и индивидуального подходов и системы методов и средств по развитию модальностей;

2) осуществлении специальной методической подготовки учителя;

3) организации диагностики учащихся в начале и в конце учебного года и их рефлексивной деятельности.

Выделяется несколько этапов организации дифференцированного обучения:

На диагностическом этапе выявляется ведущий сенсорный канал, а также мотивы учебной деятельности, особенности памяти и мышления учащихся;

На проектировочном этапе разрабатываются основные направления оптимизирующей программы в процессе взаимодействия учителя с классом, с группой, с каждым учащимся;

На организационном этапе решаются задачи по расширению диапазона информации, воспринимаемой учащимися; созданию равных условий восприятия информации для всех учащихся; формированию первичных умений (микростратегий) выполнения учебных заданий с использованием различных каналов восприятия;

На тренировочном этапе создаются группы учащихся с разной ведущей модальностью, получают дальнейшее развитие их первичные умения выполнения учебных заданий; формируются навыки и умения самостоятельно ориентироваться в особенностях аудиальных, визуальных и кинестетических действий, переводить информацию с одного сенсорного канала на другой;

Контрольный этап нацелен на выявление характера изменения сенсорной модальности, учебной мотивации, уровня мышления и памяти в конце учебного года.

Знакомство участников мастер-класса с различными каналами приема и переработки информации;

По данным некоторых психологов, в настоящее время значительно увеличилось число детей «крайнего» визуального типа, что во многом связано с обилием всевозможных компьютерных игр, игровых приставок, увлечением телевидением, видеофильмами. Все реже и реже родители читают детям книги, рассказывают сказки.

Это приводит к тому, что у многих детей к началу учебы в школе слуховой канал восприятия и обработки информации развит слабо, что, в свою очередь, компенсируется развитием зрительного канала.

Итак, число детей визуального типа сейчас резко возрастает, а методы обучения в школе во многом остаются прежними, основанными в большой степени на речеслуховой подаче материала.

Обучение учащихся начальной школы на основе учета ведущей сенсорной модальности будет успешным при выполнении ряда педагогических условий:

1) осуществлении специальной методической подготовки учителя;

2) использовании специальной технологии дифференцированного и индивидуального подходов и системы методов и средств по развитию модальностей;

3) организации диагностики учащихся в начале и в конце учебного года и их рефлексивной деятельности.

Что нам нужно знать о сенсорной модальности?

- Как вам кажется, что это такое?

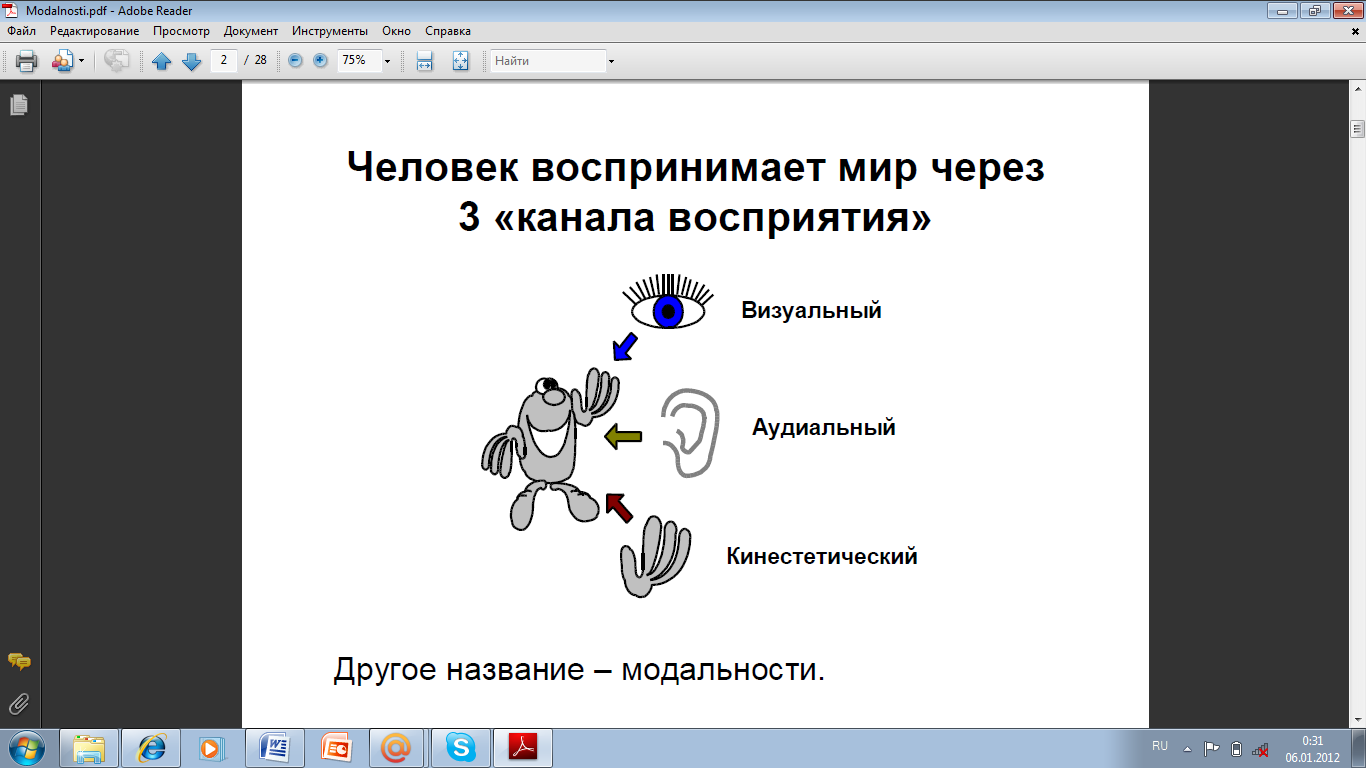

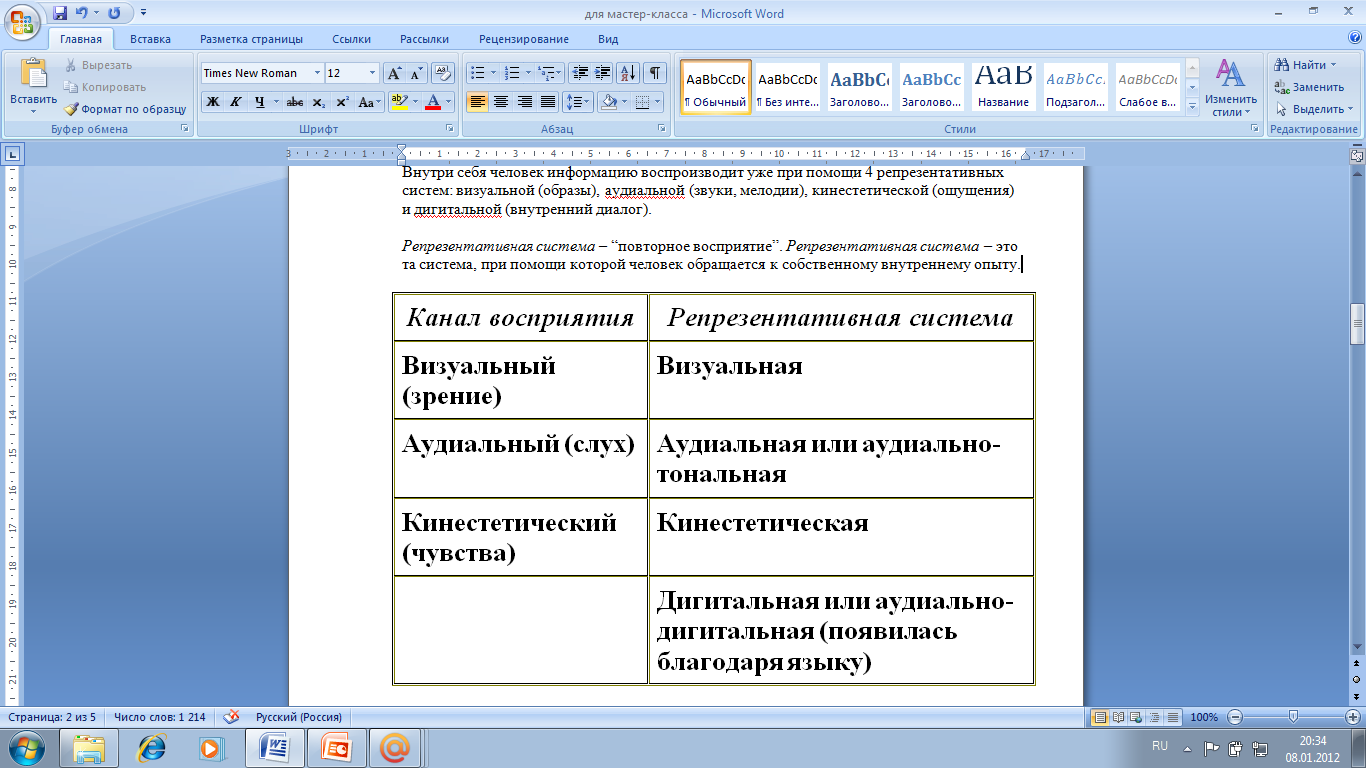

Существует 3 канала восприятия информации

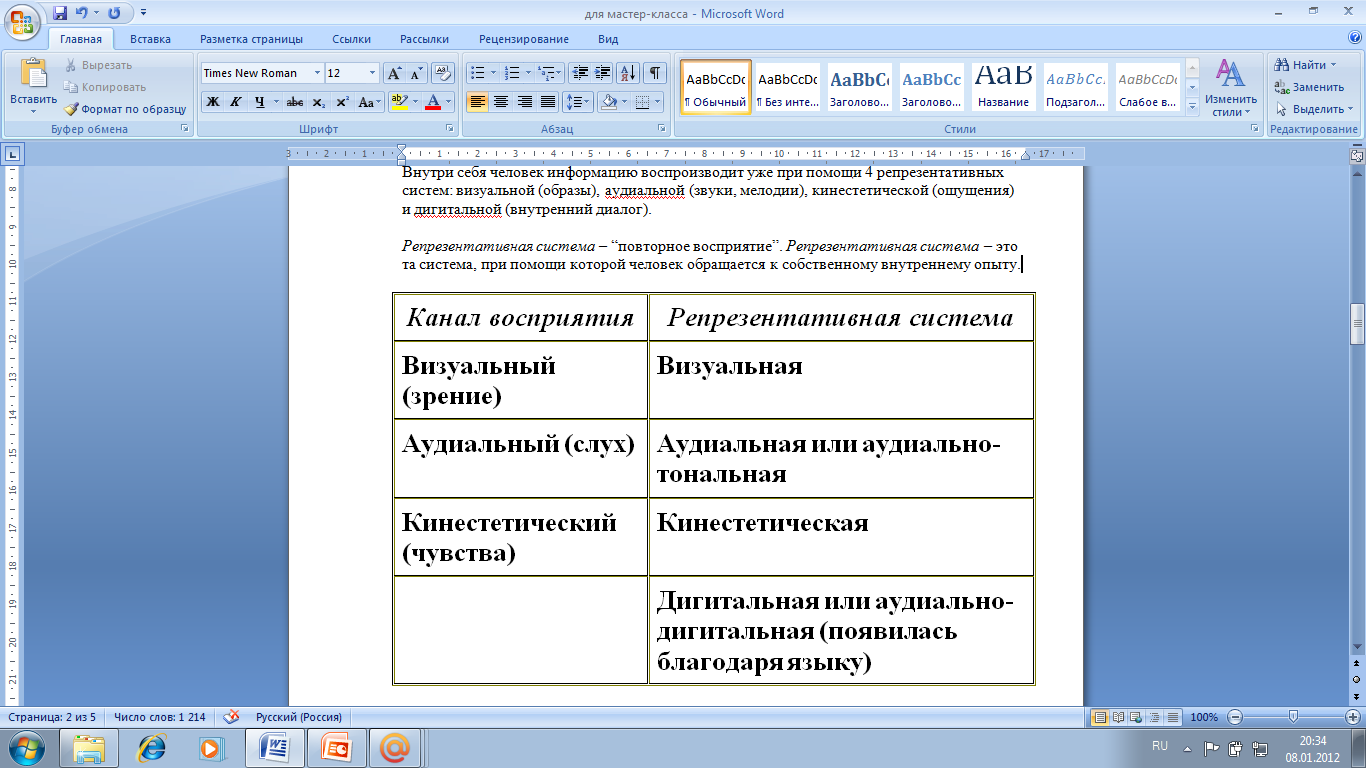

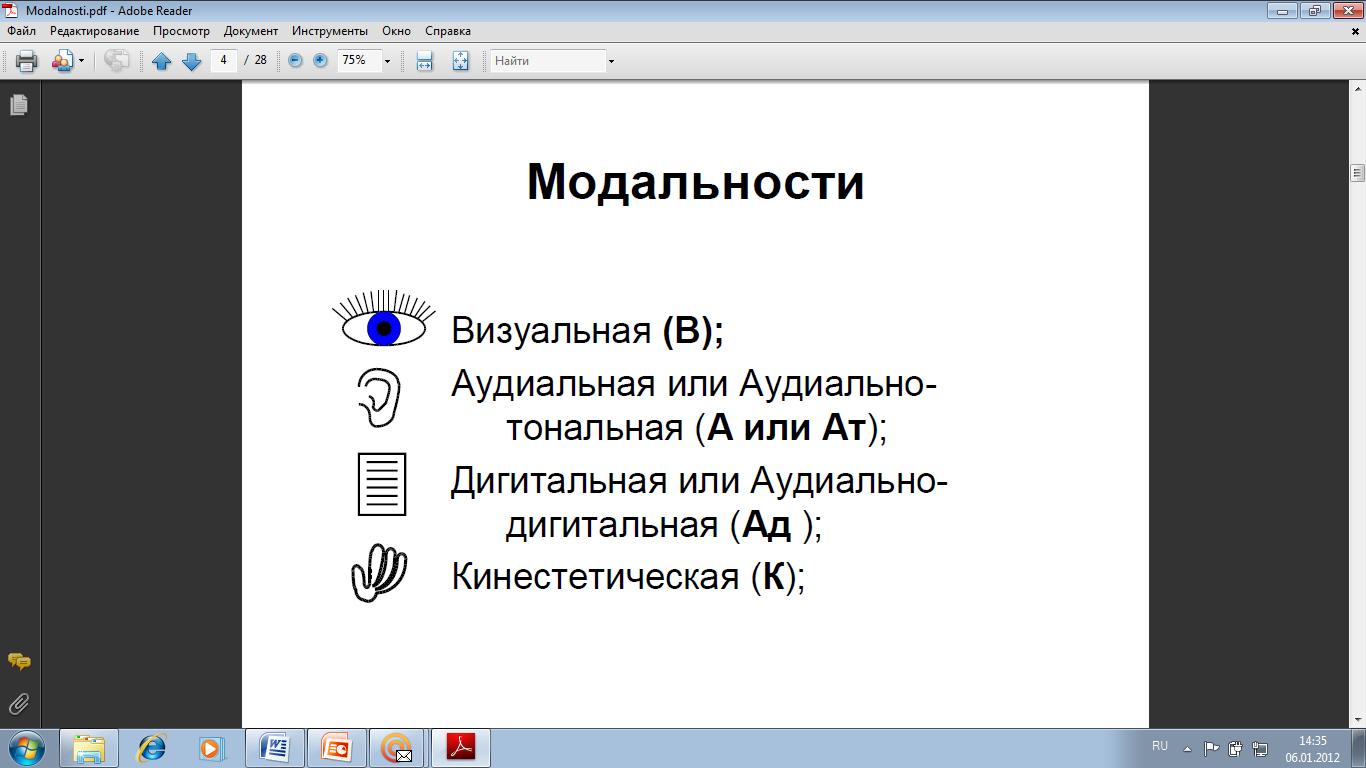

Каналов переработки (извлечения) информации существует 4 (модальности)

Если соотнести каналы восприятия и модальности, то получится вот такая сравнительная таблица.

Слайд 13, 14, 15

Вывод. Что узнали?

Обучение вербальным и невербальным способам определения ведущей сенсорной модальности. (Диагностический этап) (Слайд 16)

Проведение тестовых методик по определению ведущей модальности основывается на нейро-лингвистическом программировании (НЛП) основных процессов восприятия информации.

Используются тестовые методики 3-х групп:

*интериоризационные (определение объёма динамической памяти в каждой из систем);

*речевые (анализ устной и письменной речи школьников);

*микрофизиологические (отслеживание глазодвигательных реакций).

Участникам мастер-класса раздаются таблицы для фиксирования результатов.

Определение основной сенсорной модальности.

| Модальность | Число верных знаков | Норма знаков | Процент |

| Визуальная |

| 15 |

|

| Аудиальная |

| 15 |

|

| Кинестетическая |

| 15 |

|

А. интериоризационные тестовые методики:

зрительных образов.(Слайд 17)

Инструкция: запомнить данный ряд, как бы фотографируя его взглядом, в полной тишине и расслабленной позе (без звуков и движений).

При воспроизведении вспоминать этот ряд, представляя его в виде фотографии на “внутреннем экране”.

Проверка (вывод информации): показать в любой последовательности запомненные знаки в специальной таблице (без звуков и лишних движений).

Ключ для проверки.

П5НЦ2Л9ЖВ7ЧТ1КФ

аудиальных образов: (Слайд 18)

Ученикам предлагается аудиально (прослушать с закрытыми глазами и без движений) в течение 15 секунд ещё один ряд из 15-ти символов.

Инструкция: прислушиваться при запоминании к характеристикам голоса (тембру, тону, звонкости, громкости и т.д.), сообщающего информацию. При этом говорящему необходимо произносить ряд знаков чётко и внятно, с частотой один знак в секунду. При воспроизведении вспоминать голос диктовавшего, как бы прослушивая его запись с аудиоплёнки.

Проверка: записать запомненные знаки в любой последовательности.

Ключ для проверки.

ФАД7ТК2В9Ь8Р6ШС

кинестетические знаки (Слайд 19)

Ученикам палочкой записывают на спине очередной ряд из 15 знаков с интервалом одна секунда.

Инструкция: предварительно желательно потренироваться с произвольными знаками для увеличения эффективности понимания, подобрав оптимальную для испытуемого силу нажима и размер символа. При запоминании (с закрытыми глазами и в тишине) важно обращать внимание на ощущения в области спины (глубину, площадь, степень нажима и пр.). При воспроизведении вспоминать только ощущения от движения карандаша по спине.

Проверка: записать на бумаге в любой последовательности все запомненные знаки (с закрытыми глазами и в тишине).

Ключ для проверки.

1Г5РАДХ84МЯ9ПК2

Подводим итог тестирования.

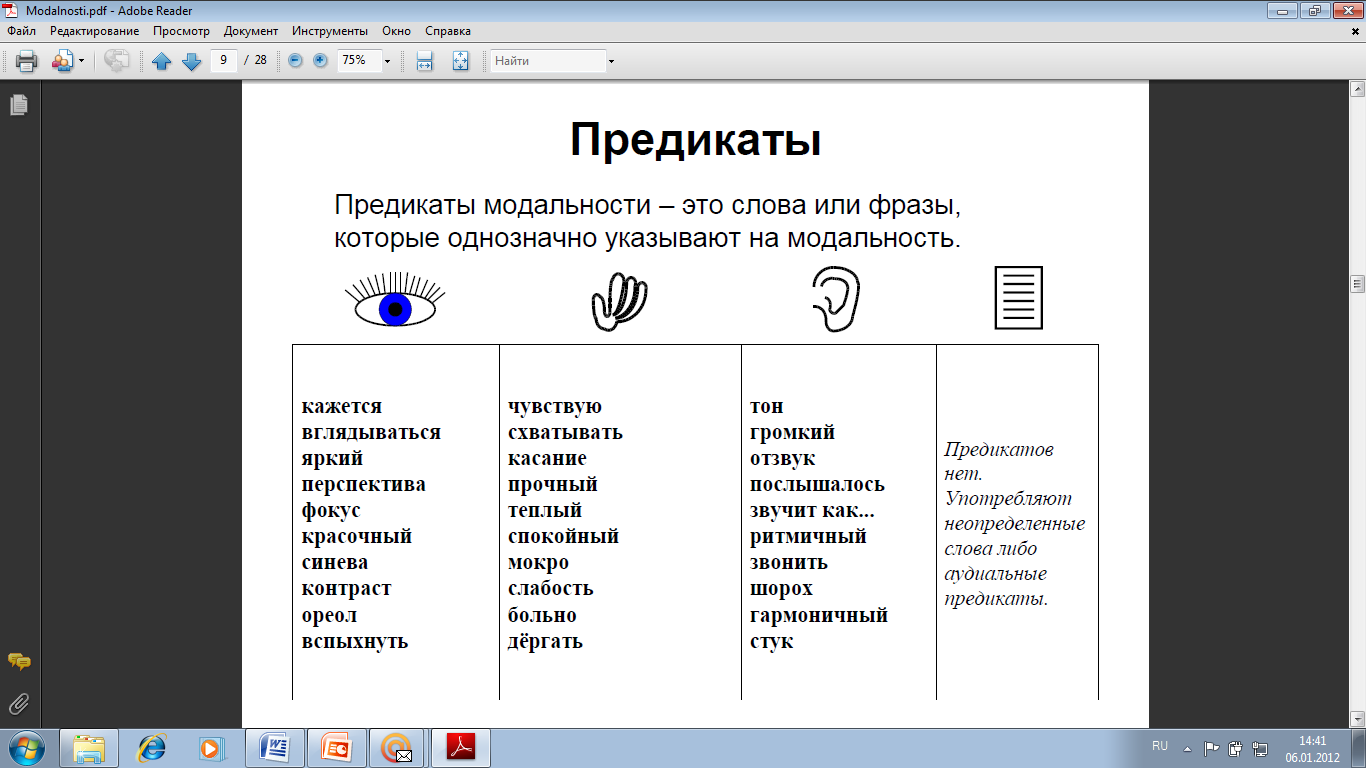

Б. речевые тестовые методики: Определение модальности по предикатам.

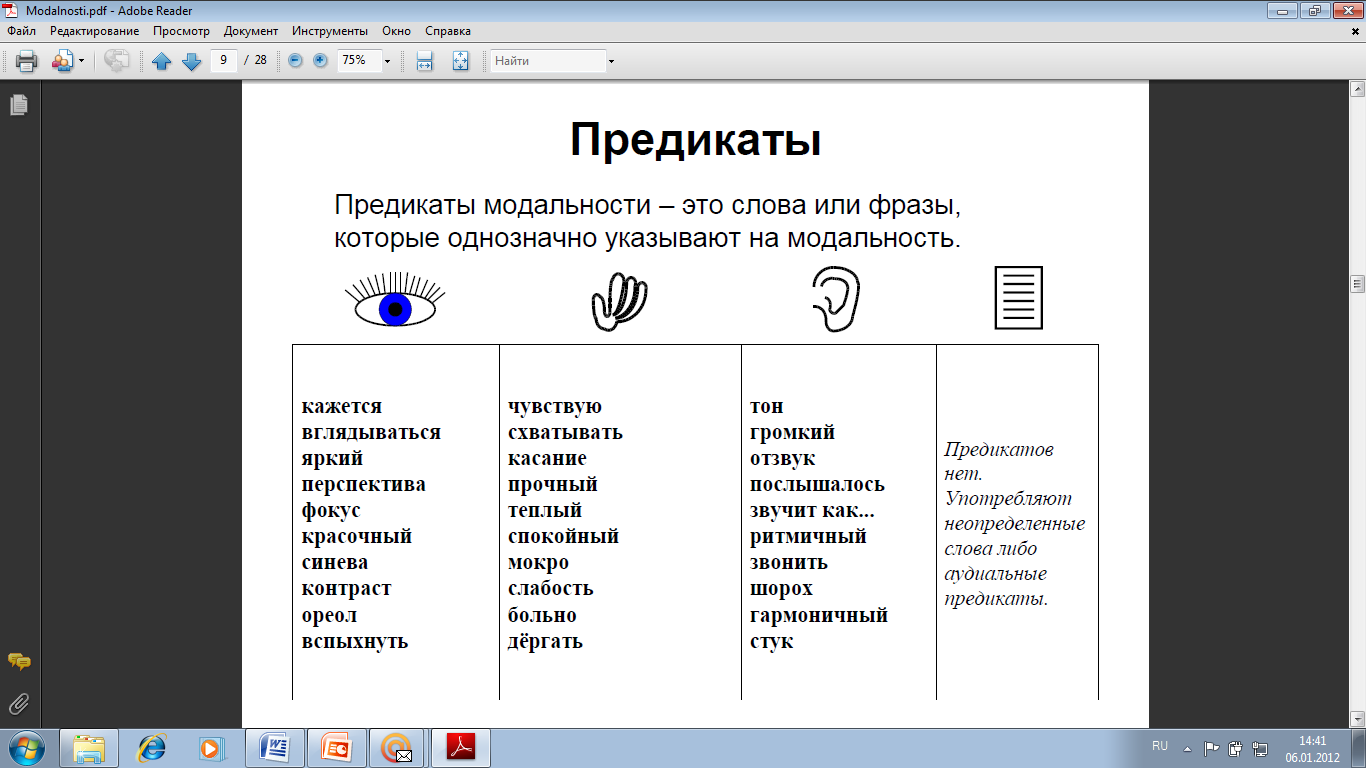

(Слайд 20) Первый мыслит картинками, второй – звуками, третий – ощущениями. Эти сенсорно-определенные слова (прилагательные, наречия и глаголы) называются в НЛП ПРЕДИКАТАМИ.

Эксперимент. Заранее подготовленный педагог рассказывает о том, как он провёл зимние каникулы, класс делится на 2 группы.

Перед первой группой лежит таблица с перечнем предикатов, соответствующих различным модальностям. Задача 1 группы определить по предикатам, к какой сенсорной модальности относится испытуемый. (Слайд 21)

Кроме вербальных признаков существуют невербальные признаки модальности. Перед 2 группой таблица с этими признаками, (Слайд 22)

задача 2 группы – обосновать принадлежность испытуемого к какой-либо модальности, опираясь на невербальные признаки.

Рассказ испытуемого, подведение итога.

В. микрофизиологические тестовые методики (Глазодвигательная реакция):

(Слайд 23)

Ведущая модальность — модальность, используемая человеком при извлечении информации из памяти.

Определяется путем наблюдения за глазодвигательными сигналами в соответствии с указанной ниже схемой при ответах человека на различные вопросы

Вв — визуальные вспоминаемые образы.

Вк — визуальные конструируемые образы.

Ак— аудиальные конструируемые образы.

Ав — аудиальные вспоминаемыеобразы.

К — кинестетические образы.

Д — внутренний диалог.

- Кто хотел бы побывать в роли испытуемого? Вам будет задано несколько вопросов, а коллеги будут наблюдать за движением ваших глаз и фиксировать их в таблице.

(Слайд 24)

Вопросы для 1 испытуемого:

1. Визуальное воспоминание: У кого из ваших друзей самые длинные волосы? Сколько этажей в вашем доме? Как расположены полоски на теле у тигра?

2. Аудиальное воспоминание: Какая дверь в вашей квартире скрипит громче всех? Вспомните мотивы вашей любимой песни. Как звучит сигнал «занято» в вашем телефоне?

3. Кинестетическое воспоминание: Какая рука сейчас теплее: правая или левая? Что вы чувствуете, встав под ледяной душ? Кислый ли ломтик лимона во рту?

Вопросы для 2 испытуемого:

1. Визуальное конструирование: Если карту перевернуть, то в каком направлении будет юго-восток? Как, по-вашему, выглядят инопланетяне? Представьте себе зебру, у которой исчезли полосы.

2. Аудиальное конструирование: Как громко получится, если 10 человек крикнут одновременно? Как будет звучать цепная пила в сарае из рифленого железа? Представьте себе любимую мелодию, звучащую в 2 раза быстрее.

Обмен мнениями, выводы.

Вывод: таким образом, используя интериоризационные (определение объёма динамической памяти в каждой из систем);

*речевые (анализ устной и письменной речи школьников);

*микрофизиологические (отслеживание глазодвигательных реакций) тестовые методики мы сможем без помощи психолога провести диагностику своих учащихся с целью определения ведущей репрезентативной системы (модальности).

Проектировочный этап.

Для чего необходимо проводить диагностику наших учащихся? Верно, чтобы учитывать их особенности в процессе обучения. И сейчас мы займёмся проектированием различных подходов к обучению учащихся с разными репрезентативными системами.

Я предлагаю обратиться к таблице, с которой мы сегодня с вами будем работать. И первое задание, с которым вам необходимо будет справиться: впишите в 1 строку (Восприятие информации) те органы чувств, через которые получает информацию аудиал, визуал, кинестет, дигитал. Во 2 строке допишите самый характерный глагол для этих представителей. В 3 строке найдите описание своего типа и сделайте вывод, соответствует ли вам это описание.

Каждый из представленных типов обладает своей индивидуальной характеристикой. Разделимся на группы, подчеркните те качества личности, которые, на ваш взгляд, самые главные для результативности обучения (Краткое представление характеристики представленных типов). (Слайд 25, 26, 27)

Для визуального типа характерно:

1. В общении соблюдает дистанцию, часто смотрит на собеседника.

2. Любит порядок на столе, парте, соблюдает порядок в комнате.

3. Красивый, аккуратный почерк.

4. Мало отвлекается на шум.

5. Возможны трудности при восприятии аудиальной информации.

Для аудиального типа характерно:

1. При чтении и письме шевелит губами, проговаривая слова.

2. Может хорошо имитировать речь других людей, звуки природы. Хорошо декламирует.

3. Сильно отвлекается на шум.

Для кинестетического типа характерно:

1. При общении стоит близко к другому человеку, может часто до него дотрагиваться.

2. Характерна живая мимика, выраженная жестикуляция.

3. На столе, парте, в комнате возможен беспорядок.

4. Возможен неряшливый почерк.

5. Часто вертит в руках какой-либо предмет.

6. Возможны проявления различных эмоциональных реакций.

7. Чувствителен к эмоциональным методам обучения

Большинство детей, успешно обучающихся в школе, имеют достаточно хорошо развитые все три модальности. Трудности в обучении чаще всего возникают у «крайних» визуалов и кинестетиков, то есть у детей с недостаточно развитыми остальными модальностями.

Используя 4, 5, 6 строки таблицы вы без труда сможете спроектировать способы работы с детьми различных сенсорных модальностей (работа в группах по 4 человека; мозговой штурм; оформление результатов работы в таблице).

(Проверка по контрольному образцу)

Организационный этап.

Это последний этап организации дифференцированного обучения с учётом модальности, на котором мы остановимся сегодня, потому что тренировочный и контрольный этапы возможны только в условиях реального времени и реального класса. Технология ДО предполагает использование определённых методов и приёмов работы с учащимися.

Работа в парах. Изучите методы и приёмы работы с детьми и напишите на карточках нужный заголовок, где речь идёт о методах, а где о приёмах работы. (Слайд 28)

Карточка 1

___________________ дифференцированного обучения

Реализация обучения младших школьников с учетом ведущей сенсорной модальности осуществляется с помощью таких __________________, как визуализация, «подстройки», обмен способами решения учебных задач (стратегиями), выбор оптимальных стратегий, «озвучивание иллюстраций», дискуссия, тесты с открытыми вопросами, задания на скорость, задания на двигательные (аудиальные, зрительные) ассоциации, ролевые игры.

Карточка 2 (Слайд 29)

___________________ дифференцированного обучения

При изучении нового материала составление опорные схемы при активном участии детей. Аудиалы, проговаривая правила, хорошо их запоминают. Схемы оформляются в разных цветах и на доске работа идёт мелом разного цвета. Это очень важно для визуалов. После того, как схема коллективно составлена, дети переписывают её в специальную тетрадь. Это помогает лучшему усвоению материала кинестетиками.

Объясняя новый материал, стараемся говорить выразительно, важные моменты выделяем интонацией. Просим повторить детей. Это важно для аудиалов. Прочитаем это правило в учебнике, разберём его. “Как поняли?” (Для визуалов)

Советуем родителям детей-кинестетиков испробовать такой _________: при изучении правил или стихов проговаривать текст и одновременно наматывать нитки на клубок, а потом их разматывать. Или выполнять упражнение “Лежачая восьмёрка”

При работе с орфограммами подчёркиваем их ручкой зелёного цвета.

Ежедневно проводить “Минутку орфографического проговаривания”. (Читаем слова так, как они пишутся.)

Детям-кинестетикам очень трудно сидеть без движения, поэтому регулярно проводим динамические задания.

Ребенок-визуал, как правило, немногословен. Поэтому развитию речи нужно уделить особое внимание, так же как и коммуникабельности. Если малыш шалит, самое эффективное замечание – жест, например, пригрозить пальцем или укоризненно покачать головой. Аудиал отреагирует на устное замечание, а расшалившегося кинестетика можно успокоить, положив ему руку на плечо.

Итог

Обучение младших школьников с учетом ведущей сенсорной модальности в рамках технологии дифференцированного обучения положительно влияет на их учебную мотивацию, память и мышление, стимулируя их интеллектуальное и личностное развитие.

Чтобы наладить эффективное взаимодействие, учителю необходимо учиться “присоединяться” поочередно к каждой группе учеников, т.е. один и тот же материал давать 3 раза, но на разных “сенсорных языках”. Учёт сенсорных особенностей учеников позволяет учителю избежать многих трудностей при обучении.

Свое общение с вами я хочу закончить притчей: "В одном селении жили два мудреца, между которыми было соперничество: кто главнее? На одном из собраний один из мудрецов решил показать, что он главнее и мудрее. Взяв в ладони бабочку, он сказал другому мудрецу: "Если ты мудрейший, то ответь: вспорхнет ли бабочка из моих ладоней?" А сам подумал: "Если скажет "да", то я сомкну ладони. Если скажет "нет" - то я их распахну, и бабочка взлетит. И это даст возможность показать, что другой мудрец не прав и я главнее. На что другой мудрец ответил, вопреки его ожиданиям: "Все в твоих руках".

Давайте сделаем вывод: В наших руках сможем ли мы развить все задатки, данные нашим ученикам, и достигнут ли они соответственных высот.

(Слайд 30)

И в заключение мастер-класса я хочу продемонстрировать уникальные возможности моих учеников, которые у вас проявились именно потому, что я в течение мастер-класса воздействовала на все ваши сенсорные каналы. Через несколько секунд вы сможете с лёгкостью прочитать текст, который сначала вам покажется полной абракадаброй.

Я знаю точно, невозможное возможно. Спасибо за плодотворную работу!

Рефлексия. Что нового и полезного я узнал? (Клубок)