УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«средняя школа № 57 города макеевки»

Формирование познавательного интереса

у учащихся к изучению русского языка в начальной школе через использование современных образовательных технологий

Юрченко Н.Г.,

учитель начальных классов

2022

Формирование познавательного интереса

у учащихся к изучению русского языка в начальной школе через использование современных образовательных технологий

Формирование познавательного интереса учащихся к изучению русского языка в начальной школе через использование современных образовательных технологий / Юрченко Н.Г. – Макеевка, 2022. – 28 с.

Методическое сопровождение:

Латышева С.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СШ № 57»

В пособии представлены формы и методы инновационных педагогических технологий, которые способствуют формированию у учащихся положительной мотивации к учению, устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, инструментарий для определения уровня познавательной активности, определены трудности, возникшие в ходе работы над проблемой, и намечены пути их решения.

Пособие предназначено для учителей общеобразовательных учреждений, которые организуют работу формированию познавательного интереса к изучению русского языка в начальной школе.

Одобрено методическим советом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 57 города Макеевки» (протокол № 5 от 28.11.2022)

Формирование познавательного интереса у учащихся

к изучению русского языка в начальной школе

через использование современных образовательных технологий

Актуальность

Современный мир нуждается в образованных и целеустремленных молодых специалистах. Умение самостоятельно мыслить, определение важных задач и путей их решения, прогноз результата - главные качества личности, необходимые для экономического роста государства. Важно понимать, что развитие этих качеств напрямую зависит от формирования познавательного интереса учащихся.

Познавательный интерес выступает как одно из условий достижения эффективности и высокого качества образования. Наличие познавательного интереса в процессе обучения обеспечивает рост сознательного отношения к учению, развитие познавательных процессов, умение ими управлять, сознательно их регулировать. Поэтому перед школой стоит задача: сделать учащегося активным участником познавательной деятельности.

В Государственном образовательном стандарте начального общего образования определены основные цели обучения, одна из которых ориентирована на развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формированию желания и умения учиться [2]. Формирование у школьников потребности и способности к самостоятельному получению знаний, к непрерывному образованию и самообразованию - важная стратегическая задача современной школы.

Решение этой задачи невозможно без развития и формирования у младших школьников устойчивого познавательного интереса, постоянного желания углубиться в сферу познания. От этого в будущем будут зависеть успехи школьников не только в годы обучения в стенах школы, но и в дальнейшем профессиональном образовании.

Поэтому каждый учитель должен разработать для себя систему приёмов и методов, направленную на развитие мыслительной деятельности каждого ученика. А это невозможно без развития познавательного интереса.

Развитие познавательного интереса младших школьников – основа успешного обучения. Поэтому целью своей деятельности считаю создание условий для формирования устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка в начальной школе через использование современных образовательных технологий.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

- охарактеризовать понятие «познавательный интерес» и раскрыть его значение в образовательном процессе;

- изучить особенности развития познавательного интереса у обучающихся младшего школьного возраста;

- изучить формы и методы инновационных педагогических технологий, которые способствовали б формированию у учащихся положительной мотивации к учению, устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, использовать их на практике;

- подобрать диагностический инструментарий для определения уровня познавательного интереса младших школьников и провести исследование уровня развития познавательного интереса младших школьников по выбранным методикам, обработать полученные результаты исследования;

- дать рекомендации учителям начальных классов по развитию познавательного интереса обучающихся младшего школьного возраста.

Концептуальные и теоретические основы опыта

Согласно педагогическим учениям прошлого, интерес представляет собой наиболее важный фактор построения процесса обучения.

Я. А. Коменский считал интерес одним из главных путей создания светлой и радостной обстановки обучения, а Ж.-Ж. Руссо, опираясь на непосредственный интерес обучаемых к окружающим предметам и явлениям, призывал строить доступное и приятное ребенку обучение. К. Д. Ушинский именно в интересе видел внутренний механизм успешного учения. Педагог считал, что лишенное всякого интереса обучение убивает охоту учиться. Однако, призывая сделать учебу, насколько это возможно, интересной, он советовал не превращать учение в забаву.

Современная педагогическая наука и практика накопили большой опыт использования методов, приемов и организационных форм, активизирующих познавательные силы школьников. Значительный вклад в решение указанной проблемы внесли психологи и педагоги Л. Б. Ананьев, Ю. К. Бабанский, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, М. О. Данилов, В. И. Загвязинский, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, П. Г. Морозова, С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и другие.

Прежде чем говорить о таком понятии как «познавательный интерес», следует раскрыть два ключевых определения, из которых оно состоит, а именно «познание» и «интерес» (рисунок 1).

Рисунок 1. Определение понятий «познание», «интерес», «познавательный интерес»

| ПОЗНАНИЕ | ИНТЕРЕС |

| - «способность к умственному восприятию и переработке внешней информации» [6]; - «творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире» [7]; - «процесс получения и обновления знаний, деятельность людей по созданию понятий, схем, образов, концепций, обеспечивающий воспроизводство и изменение их бытия, их ориентации в окружающем мире» [3]

| - «эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познавательной деятельности и характеризующееся побудительностью этой деятельности» [6]; - «это активная познавательная направленность человека на тот или иной предмет, явление или деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к ней» (А. Н. Леонтьева); - «это специальный психический механизм, побуждающий человека к деятельности, приносящей эмоциональное насыщение» (Б. И. Додонов); - «под интересами понимаются динамические тенденции, определяющие структуру направленности личности и развивающиеся вместе с ней» (Л. С. Выготский); - «форма проявления интереса, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности» [7]; - «особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять занимательность, значительность» (Д. Н. Узнадзе) |

| ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС - побуждение индивида получать и углублять знания из окружающего мира, уметь ими пользоваться, находить пути для решения задач, при этом получая удовлетворение от проделанной работы |

Исследователями выявлено, что главным источником познавательного интереса служит процесс углубленной, сосредоточенной деятельности, которая направлена на решение познавательных задач. Большое значение в структуре деятельности имеет взаимосвязь ее результата и познавательных интересов. Хороший результат всегда благоприятен для интереса, а интерес к деятельности приводит к успешному результату. Тщательный анализ результатов деятельности со стороны педагога при активном участии в этом обучающихся вырабатывает адекватность самооценок своих результатов у каждого ученика, что способствует развитию познавательного интереса, переходу его на новый, более высокий уровень, поскольку при оценивании результатов собственной деятельности происходит воспитание ценностных ориентаций в познании школьников.

Развитие познавательных интересов происходит поэтапно. Учёные выделяют следующие этапы становления познавательного интереса (рисунок 2).

Р исунок 2. Этапы становления

исунок 2. Этапы становления

познавательного интереса

Учителя должны знать особенности, признаки различных этапов развития познавательного интереса, уметь разглядеть у школьников малейшую искру интереса к какому-либо виду деятельности, создавать все условия для того, чтобы разжечь её и превратить в подлинный интерес к знаниям, к науке.

Методика эффективного формирования познавательных интересов учащихся имеет ряд этапов (рисунок 3).

Рисунок 3. Этапы эффективного формирования

познавательных интересов

Для повышения познавательной активности учитель должен определить собственные методы, стимулирующие детские познавательные интересы.

Г. И. Щукина определила три группы стимулов познавательных интересов [8] (рисунок 4).

Рисунок 4. Группы стимулов познавательных интересов

| Стимулирование познавательных интересов через содержание учебного материала. Можно использовать следующие приемы: - новизну содержания; - обновление уже освоенных знаний; - культурно-исторический аспект знаний; - насущную практическую необходимость в знаниях для жизни человека; - демонстрацию современных научных достижений

| Стимулирование познавательных интересов через организацию познавательной деятельности учащихся. Можно выделить следующие моменты: - разнообразие форм самостоятельной работы, поскольку их сменяемость активизирует познавательную деятельность учащихся; - проблемность, в которой должны содержаться удивление, трудности, поиски способов их решения, что тоже стимулирует активность и самостоятельность учащихся; - творческие работы, активизирующие эмоционально-волевые и интеллектуальные психические процессы школьника; - практические работы, формирующие активность через применение знаний |

| Зависимость познавательных интересов от отношений между участниками образовательного процесса, которые при доброжелательных, доверительных отношениях способствуют развитию активности: - эмоциональный тонус деятельности учащихся; - интеллектуальный настрой школьников учителем; - совместная увлеченность деятельностью; - высокая эмоциональность в дискуссиях; - деловой, энергичный стиль на уроке; - эмоциональность самого педагога; - педагогический оптимизм, доверие познавательным возможностям ученика; - взаимная поддержка, поощрения |

Несмотря на то, что проблема познавательных интересов у младших школьников широко освещается в педагогических исследованиях и научных трудах многие десятилетия, она и в настоящее время является актуальной и сложнейшей психолого-педагогической проблемой. Активизация процесса обучения создает возможность преодоления противоречий между требованиями социума к начальному образованию и общепринятым опытом обучения, между педагогической теорией и практикой.

Технологичность опыта

Становление познавательных интересов учащихся, прежде всего, происходит на уроке. Для реализации образовательных целей использую элементы различных современных педагогических технологий (рисунок 5).

Рисунок 5. Современные педагогические технологии, используемые для формирования познавательного интереса на уроках русского языка

личностно-ориентированные технологии

здоровьесберегающие технологии

технология критического мышления

проектная технология

игровая технология

информационно-коммуникационные технологии

технология деятельностного метода

Активизирую познавательную деятельность учащихся и повышаю интерес к учению на каждом этапе урока, употребляя для этого различные методы, формы и виды работы, наглядность и технические средства обучения.

Наглядные и демонстрационные материалы: схемы-опоры, таблицы, сигнальные карточки, раздаточный материал, занимательные упражнения, учебные презентации, аудио- и видеоматериалы к изучаемым темам - давно стали помощниками в работе (рисунок 6). Они вызывают чувство удивления, новизны, необычности, неожиданности, развивают сообразительность, инициативу, создают атмосферу доброжелательности.

Рисунок 6. Используемая на уроках русского языка наглядность

| Метод иллюстрации:

| - учебные презентации; - аудиоматериалы; - учебное видео; - демонстрация графиков, схем, записей, иллюстраций на мультимедийной доске.

|

| - изображения предметов и букв; - плакаты: - таблицы; - иллюстрации; - портреты; - записи на доске. |

| Метод демонстрации:

|

Для того чтобы вызвать у учащихся любопытство – причину познавательного интереса – использую следующие приёмы:

- создание ситуации успеха через выполнение заданий посильных для всех учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания;

- положительный эмоциональный настрой через создание на уроке доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь учителя;

- рефлексию через оценку собственной деятельности и деятельности других, оценку результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных ответов (например, «почему было трудно?», «что открыли, узнали на уроке?»);

- занимательность, необычное начало урока через использование музыкальных фрагментов, игровые и соревновательные формы, юмористические минутки.

Для обучения учащихся целеполаганию в учении, осознание целей учения и их реализации применяю:

- прерывание и незавершённость учебной деятельности через создание дефицита знаний и самостоятельное определение целей последующей деятельности;

- предоставление права выбора через разноуровневые задания, дозированность домашних заданий, совместное планирование деятельности на уроке;

- реакцию на ошибку через приём «лови ошибку», выяснение причин ошибок и определение последующих действий;

- практическую направленность через соотнесение учебного материала с конкретной жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого материала.

Формирование учебной деятельности, которая характеризуется умением самостоятельно выделять учебную задачу и овладевать новыми способами учебных действий, приёмами самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности реализую посредством следующих приёмов:

1) включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию работы в группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, коллективный поиск решения проблемы, приём «метод проб и ошибок», оказание учащимися помощи друг другу;

2) необычная форма преподнесения материала;

3) создание проблемной ситуации через анализ, сравнение учебных объектов, организацию обучения от учащихся, создание ситуации дефицита знаний, установление противоречий;

4) сотрудничество на уроке через совместное решение проблемы и разрешение противоречий, учебную дискуссию, выделение существенных признаков предметов, классификацию, обобщение, моделирование;

5) привлечение учащихся к оценочной деятельности через отзыв учащихся об ответе других, оценку промежуточных достижений;

6) стимулирование деятельности через оценку, благодарность, словесное поощрение, выставку лучших работ, оказание учителем незначительной помощи, усложнение заданий:

7) использование метода проверки знаний «Каждый учит каждого»: этот приём использую при закреплении учебного материала; ученик, который первым закончил работу, после проверки задания, становится помощником учителя, он не только должен проверять ошибки второго ученика, а будет ещё объяснять, чтобы их не было;

8) использование метода работы в малых группах при проверке содержания позволяет экономить время и опросить многих учащихся.

Такие формы работы помогают развивать у учащихся интерес к учению, желание самостоятельно добывать знания, оказывать помощь товарищу, тренировать память, мышление, воображение, добиться хороших результатов в овладении русским языком.

Одним из средств развития познавательного интереса у младших школьников является игровая технология. Игра используется и как приём, активизирующий мыслительную деятельность, стимулирующий детей к познанию. На уроках применяю интеллектуальные, учебные, умственные, обучающие, дидактические игры. Включение детей в игровую деятельность усиливает интерес к изучению материала. На уроках использую «творческие пятиминутки», где учащиеся сочиняют стихи, загадки, пословицы, поговорки. Или рубрику «почемучкины вопросы», где почемучка предлагает ответить на вопросы. Если ученики сразу не могут ответить, то есть возможность обратится к справочникам, почитать дополнительную литературу, спросить у родителей. Такой вид деятельности формирует у учащихся самостоятельность, желание работать с дополнительной литературой, воспитывает интерес к предмету.

Виды заданий. Дидактические игры.

1. «Третье лишнее»

Задание: в каждом ряду 2 слова по определённому основанию связаны между собой, а третье - отличается. Найдите его, ответ обоснуйте.

1. Корова, ворона, карандаш.

2. Автомобиль, автобус, трактор.

3. Подъезд, семья, листья.

4. Столб, зима, снег.

2. «Ребусы»

Используя различные части речи, можно научить детей отгадывать и самостоятельно составлять ребусы.

100Л (стол), 7 Я (семья), 40 А (сорока), ви3на (витрина), за1ка (заколка),

Р (народ)

3. «Анаграммы»

Поменяйте буквы в слове местами и получите слово.

Например: окур – урок, рзоео – озеро, лоед – дело, коон – окно.

4. «Закодированное слово»

Обозначим следующие буквы цифрами:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

А Б В К М Н О Л Д Т

Расколдуй слова: 2164 - банк, 975 - дом.

5. «Цифровой диктант»

При закреплении склонений имен существительных, спряжений глаголов можно предложить данную игру.

Записывают цифрами (склонение или спряжение).

Например, поле, брат, класс, ученица. - 2, 2, 2, 1.

Учить, делать, стрелять, говорить. - 2, 1, 1, 2.

6. «Буквенный диктант»

Учащиеся отвечают вслух на вопрос учителя, а молча записывают в тетрадь первую букву ответа.

Например. 1. Спутник Земли - Луна. 2. Вечно зеленое растение - ель. 3. Зимние осадки - снег. (Лес)

7. «Волшебный конверт»

Учащиеся получают конверт, в котором находятся карточки с вопросами и заданиями.

8. «Развивающий канон»

Необходимо определить вид логической связи и на этом основании вместо знака вопроса написать ответ.

Например. Летает –п., скачет - к., плавает - ? (рыба).

9. «Сыщик»

Предлагается учащимся текст с допущенными орфографическими и пунктуационными ошибками. Кто быстрее и правильно найдёт все ошибки, тот объявляется победителем.

10. «Языковые пропорции»

Черное - белое = огонь …(вода)

Война – смерть = жизнь….(мир)

11.Заполни таблицу «Ъ и Ь знак».

Кто быстро и правильно заполнит таблицу – победитель.

12. «Найди задуманное слово»

Дети задают друг другу разные вопросы об одном и том же предмете, начинающиеся со слов «что?», «как?», «почему?», «зачем?».

13. «Аукцион»

Продается слово в- л- с- п- д, узнайте его.

14. «Все наоборот»

Игрушка для стекла -… (стеклянная игрушка)

Герой сказки - … (сказочный герой)

Варенье из вишни -… (вишневое варенье)

Работа в классе -… (классная работа)

15. «Найди пару»

Умение правильно соотносить название предмета и действия.

солнце светит

ветер дует

молния сверкает

16. «Наборщик» – на каждую букву (предложенного слова) записать по одному слову.

Книга: к - кошка; н - нос; и - иголка; г - гусь; а - арбуз;

Школа: ш - шалаш; к - класс; о - огонь; л - лес; а - арка.

17. «Змейка»

Например. Цветок - цифра, весна, енот, терем, огурец, корова.

18. «Строчная или прописная»

Это задание учит различать слова в нарицательном и собственном значении. Записаны слова (вера, жук, любовь, снежок, дружок и др.) распределить по группам и объяснить.

19. «Фантазеры»

Предлагаются слова, которые нужно включить в текст: лето, корабль, море, отдых, дом.

20. «Побольше эмоций»

Предлагается фраза и нужно ее произнести с наибольшим количеством интонаций.

По подобию этих заданий можно предложить учащимся самостоятельно составить похожую игру, которая вызовет интерес у одноклассников.

Игры несут в себе огромный эмоциональный заряд, а главное – интерес и любовь к русскому языку.

Укреплению познавательного интереса к предмету способствует и использование на уроках технологии развития критического мышления через чтение и письмо. На таких уроках обучающиеся не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся активными участниками урока: делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. На каждом из этапов урока использую определённые приёмы этой технологии, которые помогают включить учащихся в совместную деятельность, способствуют развитию критического мышления, а самое главное - формируют интерес к предмету: составление таблиц «Двойной дневник», «Знаю, хочу узнать, узнал», создание кластеров, корзин идей, написание эссе, составление синквейнов, использование приемов «Мозговая атака», «Инсерт», «Зигзаг», «Бортовой журнал», «Корзина идей» и др.

Познавательные действия на уроке включают в себя исследовательскую и проектную деятельность.

Проектная деятельность предоставляет возможность самостоятельно приобретать знания под контролем учителя. Характерная черта проектной деятельности – поиск информации, которую необходимо обработать, осмыслить и представить участникам проектной группы. В ней обеспечивается развитие познавательных интересов, умений детей самостоятельно добывать знания и ориентироваться в информационном пространстве.

Для работы учащимся были предложены такие темы проектов: «В мире слов», «Тайны морфем», «Тайна моего имени», «Знаки препинания», «Части речи», «В царстве заимствованных слов», «Древняя письменность» и другие.

Ценность метода проекта заключается в том, что он требует от учащихся проявления творческого отношения к выполнению задания: изготовление буклетов, создание рукописных книг с пословицами, сочинение сказок, историй, создание мультимедийных презентаций.

Укреплению и повышению познавательных интересов учащихся, развитию их творческого мышления, индивидуальности каждого школьника способствуют творческие работы. На практике использую такие виды работ:

- виды работ с творческой основой: составь рассказ на тему, из данных предложений, по картине, с использованием языкового материала, развёрнутый рассказ, связный рассказ по плану, рассказ о герое, изложение по тексту, сжатый, подробный с элементами описания, с заменой лица, с элементами рассуждения, изложение по началу и концу. Таким же, с творческой основой, являются задания написать изложение по составленному плану, озаглавить текст, написать изложение от первого лица;

- виды работ творческого характера: написать сочинение по картинкам, сочинение с грамматическим заданием, с элементами характеристики, написать

сказку, сочинение – рассуждение, сочинение с элементами описания, сочинение – миниатюру.

Доказано, что человек запоминает 20% услышанного, 30% увиденного и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Для того, чтобы облегчить процесс восприятия и запоминания информации, использую в практике информационно-коммуникационные технологии.

Использование ИКТ на уроках русского языка в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в информации, активизирует познавательную деятельность обучающихся, обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического материала. Обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. Способствует повышению качества образования. Использование информационных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать урок современным.

Приведу примеры использования ИКТ на уроках русского языка:

- компьютерная программа «Тесты русский язык. По классам»;

- обучающий комплекс «Русская словарная лексика»;

- электронный учебник по орфографии;

- орфографический тренажер по русскому языку «Грамотей»;

- игровой комплекс «Тайна 6-и сундуков» (учебный курс, посвященный падежам русского языка);

- интерактивная доска (в компьютерном классе имеется мультимедийный комплекс);

- тестирование с использованием компьютера;

- цифровые образовательные ресурсы «УЧИ. РУ», «Инфоурок» (онлайн-олимпиады), «Видеоуроки»;

- учебные презентации.

Чтобы учащиеся не уставали на уроке использую здоровьесберегающие технологии. Для предотвращения утомляемости провожу во время урока физкультминутки, релаксационные зарядки, позволяющие повышать работоспособность, внимательность.

Анализ результатов профессиональной деятельности

Одним из показателей эффективности используемых форм и методов работы по формированию познавательного интереса на уроках русского языка являются результаты учебной деятельности учащихся.

Качество знаний учащихся по русскому языку в 2020-2021 учебном году составило 68 %, в 2021-2022 учебном году – 73%.

В ходе анкетирования «Мои любимые формы работы» учащиеся отдали предпочтение таким формам работы, как создание кластера, фишбоуна, синквейнов, выполнение проектов, использование онлайн тестирования.

Диаграмма 1. Предпочтения приемов обучения учащимися (%)

С целью изучения познавательных интересов младших школьников была проведена диагностика по показателям, предложенным В. И. Лозовой и Г. И. Щукиной, по методике «Познавательная активность младшего школьника» (автор А. А. Горчинская) (приложение 1).

Для выявления уровней познавательного интереса за основу были взяты показатели, предложенные В. И. Лозовой и Г. И. Щукиной (диаграмма 2):

отношение к учению, интерес к учению;

самостоятельность в выполнении заданий;

внимание (внимательное слушание объяснений учителя, сосредоточенность на своих мыслях, относящихся к изучаемому, слабая отвлекаемость);

вопросы ученика, обращенные к учителю;

стремление учащихся по собственному побуждению участвовать в деятельности, желание высказать свою точку зрения.

Наблюдение за поведением, ответами учащихся на уроках показало, что в 2021-2022 учебном году (третий году обучения).

- высокий уровень познавательной активности имеют 35% учащихся класса (повысился на 7% по сравнению с первичной диагностикой). Эти учащиеся характеризуются тем, что они положительно относятся к учению, имеют стойкий интерес. На уроках внимательны, задают вопросы по изучаемому материалу, стремятся участвовать в деятельности на уроке по собственному побуждению. В выполнении заданий самостоятельны, работают в быстром темпе;

- средний уровень имеют 57 % учащихся (повысился на 11 % по сравнению с первичной диагностикой). Такие учащиеся характеризуются положительным отношением к учению, непостоянным интересом к учению, зависящим от успеха, легкости учебного материала, нуждаются во внешнем стимуле к учению. Не всегда внимательно слушают объяснения учителя, редко обращаются с вопросами, редко стремятся участвовать в деятельности по собственному желанию, самостоятельны;

- низкий уровень познавательной активности имеют 8 % учащихся. Учащиеся характеризуются отрицательным отношением к учению, не имеют интереса, нуждаются в постоянном стимуле к учению. Не проявляют активности на уроке, отвлекаются в моменты изучения теоретического материала, не обращаются с вопросами по существу изучаемого. Не самостоятельны, избегают трудностей познавательной деятельности.

Диаграмма 2. Результаты наблюдения за поведением учащихся на уроках с целью изучения познавательных интересов младших школьников (%)

Результаты исследования по методике «Познавательная активность младшего школьника» (автор А. А. Горчинская) показали следующие (диаграмма 3):

- сильно выраженную познавательную активность имеет 41% учащихся (показатель повысился на 9 % по сравнению с первичной диагностикой) - этим детям нравится выполнять сложные задания, они стремятся самостоятельно найти ответ на трудный вопрос; много читают дополнительной литературы, стремятся всегда найти ответ на возникший вопрос; стремятся поделиться новыми знаниями с близкими, друзьями;

- умеренную познавательную активность имеют 49% учащихся (показатель повысился на 10 % по сравнению с первичной диагностикой) - этим детям нравится выполнять сложные задания, но не всегда; у них неустойчивые интересы, стремятся всегда найти ответ на возникший вопрос; они редко стремятся поделиться новыми знаниями с близкими, друзьями;

- слабо выраженную познавательную активность имеют 10 % учащихся - обучающиеся, находящиеся на данном уровне, не проявляют интереса к изучаемому материалу, не стремятся самостоятельно находить нужную учебную информацию, не умеют использовать словари, справочники, хрестоматии и другую литературу как дополнительные источники для пополнения своих знаний.

Диаграмма 3. Результаты диагностики выраженности

познавательной активности младших школьников (%)

Еще одним показателем повышения познавательной активности учащихся стала результативность участия школьников в конкурсах творческих работ и дистанционных олимпиадах по русскому языку, проводимых на площадке интернет-проекта «Инфоурок» (2020-2022 гг. – 16 участников, 6 победителей).

Характеристика проблем, трудностей, возникающих в процессе работы, пути их преодоления

Естественно, существуют в учебно-воспитательном процессе и проблемы, так как каждый из учащихся помимо общих, имеет индивидуальные свойства. Особенности познания, воли, чувств, свойств личности ученика могут положительно влиять на ход учения. В классе есть дети, к которым обязателен индивидуальный подход, это ученики, которые отстают от своих одноклассников в знаниях, в темпе работы, поэтому с ними работаю индивидуально. При помощи индивидуального подхода решаю сразу несколько задач: работаю над формированием умственных действий и операций мышления, развитием отдельных познавательных процессов, волевых и эмоциональных качеств ученика, над трудолюбием.

Индивидуальная работа ведется и с учащимися, которые имеют высокий уровень знаний. Задача этой работы состоит в том, чтобы закрепить их на этом уровне и развить еще в большей степени качества, способствующие успешности обучения. Индивидуальная работа с учениками, которые хорошо учатся, позволяет создать условия для более продуктивной учебной работы.

Так же организую индивидуальную работу с учащимися, не посещавшими школу по болезни.

Выводы

Развитие познавательного интереса у младших школьников на уроках – один из важнейших вопросов в системе развития образования. От того, насколько будут развиты у ученика познавательный интерес и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом.

Важным условием положительного результата работы в данном направлении является высокий профессиональный уровень подготовки учителя.

К Д. Ушинский говорил: «Не зажигает то, что само не горит». Поэтому заинтересовать, повести за собою учеников должен учитель, продумывая и планируя каждый этап урока. Быть внимательным к каждому ребенку, уметь видеть, подмечать у ученика малейшую искру интереса к какой-либо стороне учебной работы, создавать все условия для того, чтобы разжечь ее и превратить в подлинный интерес к науке, к знаниям – в этом задача учителя, формирующего познавательный интерес.

Список использованной литературы

1. Баранова Э. А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников. – М : Речь, 2004. – 219 с.

2. Государственный образовательный стандарт начального общего

образования Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом Министерства образования и науки ДНР № 21-НП от 30.03.2022 г. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/11IpyQeWcTaWmuLtaiM0BFLfeXAJReta7/view

3. Дейкина А. Ю. Познавательный интерес: сущность и проблемы изучения / А.Ю. Дейкина. – М. : Просвещение, 2002. – 235 с.

4. Дусавицкий А. К., Репкин В. В. Исследование развития познавательных интересов младших школьников в зависимости от способа обучения // Вопросы психологии. –1975. – № 3. – С. 92-102.

5. Захарова С. А. Формирование познавательного интереса у обучающихся на уроках русского языка и литературы / С. А. Захарова. // Педагогическое мастерство : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). – Москва : Буки-Веди, 2014. – С. 77-78. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/144/6442/

6. Зотов Ю. Б. Организация современного урока : кн. для учителя / Ю. Б. Зотов; под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Просвещение, 1987. – 144 с.

7. Казанцев И. Н. Урок в школе / И.Н. Казанцев. – М., 1956. – 106 с.

8. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательного интереса учащихся / Г. И. Щукина. – М. : Педагогика, 1988. – 208 с.

Приложение 1

Анкеты и методики

для диагностики познавательной активности младших школьников

Методика «Познавательная потребность» (автор Л. М. Фридман)

Цель данной методики: установить интенсивность познавательной потребности у учащихся.

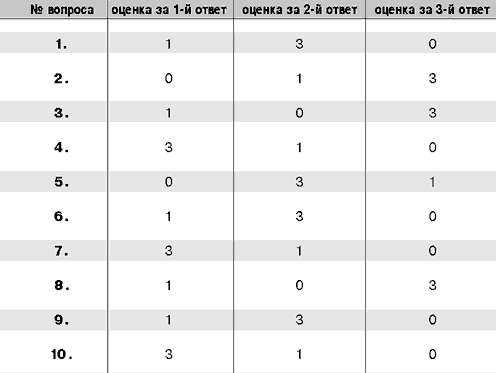

Порядок проведения: на основе наблюдений, а также беседы с классным руководителем, мы должны выбрать ответы на вопросы анкеты:

П – показатель интенсивности познавательной потребности, сумма баллов, набранных учеником, разделенная на 5 (число вопросов).

Если П больше 3,5 и меньше или равно 5 – можно считать, что у данного ученика сильно выражена познавательная потребность.

Если П больше 2,5 и меньше или равно 3,5, то она выражена умеренно.

Если П меньше или равно 2,5, то познавательная потребность выражена слабо.

Анкетирование на установление интенсивности познавательной

потребности у обучающихся

| Вопросы | Возможные ответы | Баллы |

Как часто ученик подолгу занимается какой-нибудь умственной работой? 2. Что предпочитает школьник, когда задан вопрос на сообразительность?

3. Много ли читает школьник дополнительной литературы?

4. Насколько эмоционально ученик относится к интересному для него занятию, связанному с умственной работой?

5. Часто ли задает вопросы? | а) часто; б) иногда; в) очень редко.

а) помучиться, но самому найти ответ; б) когда как; в) получить готовый ответ от других. а) постоянно, много; б) неровно: иногда много, иногда ничего не читает; в) мало или совсем ничего не читает. а) очень эмоционально; б) когда как; в) эмоции ярко не выражены (здесь надо учитывать общую эмоциональность школьника). а) часто; б) иногда; в) очень редко. | 5 3 1

5

3

1 5 3

1

5 3 1

5 3 1 |

Анкета «Что нам интересно?» (автор Л.М. Фридман)

Цель: установить характер и особенности учебных интересов и склонностей учеников.

Порядок проведения: обучающимся предлагается ответить на вопросы следующей анкеты:

а) общение с товарищами;

б) получение отметок;

в) общественная работа;

г) узнавание нового;

д) самостоятельная работа;

е) другое: ______________________________________.

Назовите самый трудный учебный предмет: .

Назовите самый интересный учебный предмет: .

Назовите самый полезный учебный предмет: .

Какой учебный предмет можно исключить? .

Какие еще учебные предметы можно включить в обучение? .

Методика «Оценка уровня школьной мотивации»

(автор Н. Лусканова)

Цель методики: выявление отношения детей к школе, к учебному процессу, их эмоциональных реакций на школьную ситуацию.

Анкета:

Тебе нравится в школе?

а) да; б) не очень; в) нет.

Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?

а) иду с радостью; б) бывает по-разному;

в) чаще хочется остаться дома.

Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?

а) пошел бы в школу;

б) не знаю;

в) остался бы дома.

Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки?

а) не нравится; б) бывает по-разному; в) нравится.

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?

а) не хотел бы; б) не знаю; в) хотел бы.

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?

а) нет; б) не знаю; в) хотел бы.

Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?

а) часто; б) редко; в) не рассказываю.

Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?

а) мне нравится наш учитель;

б) точно не знаю;

в) хотел бы.

У тебя в классе много друзей?

а) много; б) мало; в) нет друзей.

Тебе нравятся твои одноклассники?

а) нравятся; б) не очень; в) не нравятся.

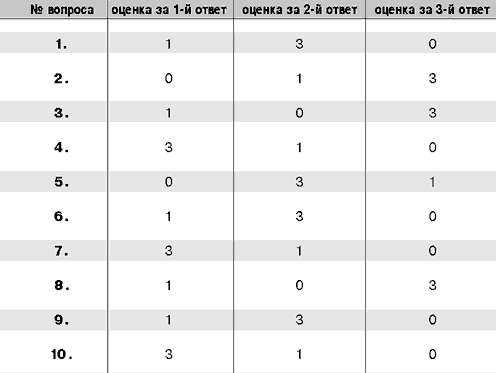

Для дифференциации детей по уровню школьной мотивации была разработана система балльных оценок:

ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в три балла;

нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и т.п.) оценивается в один балл;

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной ситуации, оценивается в ноль баллов.

Количество баллов, которые можно получить за ответы:

Количество баллов за ответы обучающихся

Н. Лускановой было установлено пять основных уровней школьной мотивации.

Первый уровень. 25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.

Второй уровень. 20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

Третий уровень. 15–19 баллов - положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.

Четвертый уровень. 10–14 баллов - низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.

Пятый уровень. Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также может применяться для групповой диагностики.

При этом допустимы два варианта предъявления:

Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а дети (или ребенок) должны написать те ответы, которые они выбирают.

Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и экспериментатор просит их отметить подходящие ответы.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше фактор лжи, так как дети в большей степени ориентируются на нормы и правила, поскольку видят перед собой взрослого, задающего вопросы.

Второй вариант предъявления позволяет получить более искренние ответы, но такой способ анкетирования затруднен в первом классе, так как дети еще плохо читают.

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение - положительной динамикой в обучении и развитии младшего школьника.

Методика «Познавательная активность младшего школьника»

(автор А. А. Горчинская)

Цель: оценка степени выраженности познавательной активности младших школьников.

Материал: бланк с пятью вопросами, имеющими возможные варианты ответов.

Порядок проведения: школьнику дается бланк стандартизированной анкеты и предлагается выбрать из предъявленных возможных вариантов ответов какой-либо один.

Анкета:

Нравится ли тебе выполнять сложные задания по математике?

а) да; б) иногда; в) нет.

Что тебе нравится, когда задан вопрос на сообразительность?

а) помучиться, но самому найти ответ;

б) когда как;

в) получить готовый ответ от других.

Много ли ты читаешь дополнительной литературы?

а) постоянно много;

б) иногда много, иногда ничего не читаю;

в) читаю мало.

Что ты делаешь, если при изучении какой-то темы у тебя возникли вопросы?

а) всегда нахожу на них ответ;

б) иногда нахожу на них ответ;

в) не обращаю на них внимания.

Что ты делаешь, когда узнаешь на уроке что-то новое?

а) стремишься с кем-нибудь поделиться (с близкими, друзьями);

б) иногда тебе хочется поделиться этим с кем-нибудь;

в) ты не станешь об этом рассказывать.

Обработка данных.

Ответы а) свидетельствуют о сильно выраженной познавательной активности; ответы б) об умеренной; ответы в) о слабой выраженности.

2

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ исунок 2. Этапы становления

исунок 2. Этапы становления