Народы России

КАЛМЫКИ

Выполнила: Щигорева Е.В., учитель географии МАОУ СОШ №28

Материал из энциклопедии

- Калмыки

- Факты:

- Численность в РФ - 183372 человека

- Основной регион - Республика Калмыкия

- Родной язык - калмыцкий

- Истоки - северо-запад Китая

- КАЛМЫКИ, хальмг (самоназвание, по-видимому, от тюркского термина, буквально - "остаток", обозначающего ойратов, не принявших ислам; есть и другие версии), народ в России, Основное население Калмыкии .

- По данным Переписи 2010 года в России живут 183372 калмыка, в том числе в Калмыкии 156 тысяч человек. Живут также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской областях, Ставропольском крае, Сибири и др. Небольшие группы в Средней Азии, в США, во Франции, в Швейцарии, Германии и др. Язык калмыцкий монгольской группы алтайской семьи.

- Основная часть верующих - буддисты (ламаизм, школа гелугпа), часть - православные.

- Основу традиционной экономики составляло кочевое скотоводство (преобладали овцы, лошади, крупный рогатый скот, козы, верблюды). В середине 19 века с возникновением стационарных посёлков Калмыки начали разводить свиней. Поселившиеся в прибрежных районах Волги и Каспия торгоуты и хошеуты занимались ловлей рыбы. Со 2-й четверти 19 века разорившиеся Калмыки стали переходить к оседлому земледелию или заниматься батрачеством. На землях Калмыкии сеяли рожь, пшеницу, просо, гречиху, овёс, технические культуры (горчицу, табак, лён). В середине 19 века возникает садоводство, с начала 20 века - бахчеводство и огородничество, затем заливное рисосеяние на Сарпинской низменности.

- Развиты художественные ремёсла - вышивка (особые многоцветные швы на женской одежде), обработка металла (чеканка и гравировка металлических частей седла, уздечки, футляров и рукояток ножей, курительных трубок, прикладов ружей, браслетов, серёг), тиснение по коже, резьба по дереву (мебель, архитектурные детали домов знатных Калмыков).

- Источник:

- Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. Редкол.: О.Ю.Артемова, С.А.Арутюнов, А.Н.Кожановский, В.М.Макаревич (зам. гл. ред.), В.А.Попов, П.И.Пучков (зам. гл. ред.), Г.Ю.Ситнянский. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998, — 928 с.: ил. — ISBN 5-85270-155-6

- Бадмаева В. В. Юрта – традиционное жилище калмыков, как пример оптимальной адаптации к кочевому укладу // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 367-369.

- Составьте план характеристики одного из народов России

План описания народа

- Название, самоназвание

- Численность в РФ (по данным переписи 2010 г.)

- Основной регион проживания в РФ, за рубежом (карта)

- Родной язык, классификация народа по языку, родственные языки

- Истоки, происхождение (этногенез)

- Религия верующего населения

- Традиционные занятия

- Традиционный тип жилища

- Традиционная одежда

- Традиционная культура (письменность, ремесла, праздники)

- Национальная кухня

- Национальные виды спорта

- http://yarodom.livejournal.com/1143063.html

Название, самоназвание

- КАЛМЫКИ, хальмг (по-видимому, от тюркского термина, буквально - "остаток", обозначающего ойратов, не принявших ислам; есть и другие версии)

Численность

- По данным Переписи 2010 года в России живут 183372 калмыка, в том числе в Калмыкии 156 тысяч человек.

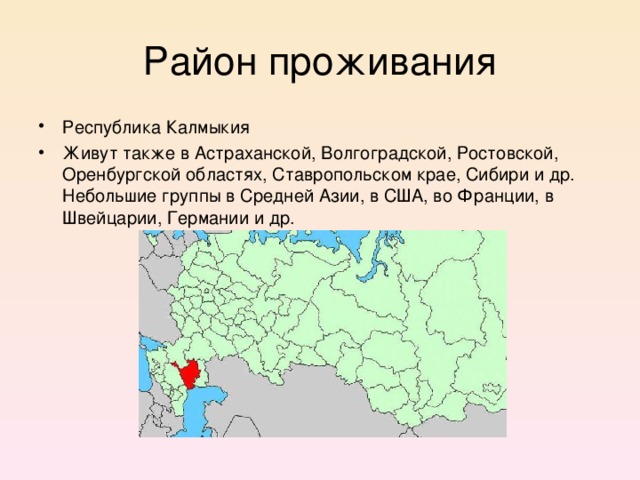

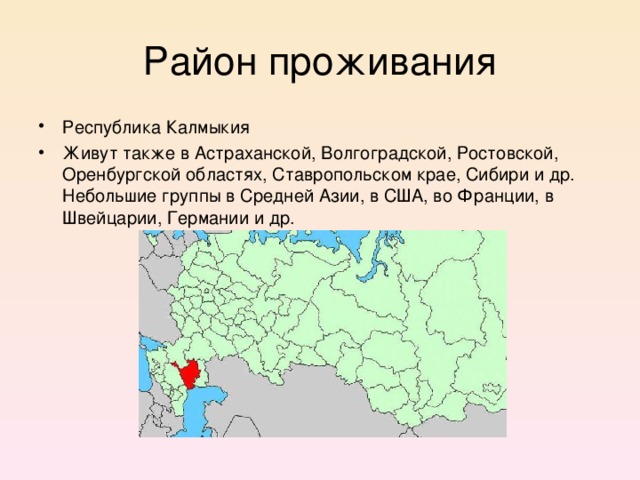

Район проживания

- Республика Калмыкия

- Живут также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской областях, Ставропольском крае, Сибири и др. Небольшие группы в Средней Азии, в США, во Франции, в Швейцарии, Германии и др.

Депортация калмыков

- В 1943 году территория Калмыцкой АССР освобождена от немецкой оккупации, значительная часть калмыков была депортирована в районы Сибири, Средней Азии, Казахстана, Алтая.

- Следствием репрессий стала гибель свыше 1/3 депортированных, утрата многих элементов и черт материальной и духовной культуры.

- 17 марта 1956 года калмыки были реабилитированы.

однако органы государственной власти Калмыцкой АССР восстановлены не были. В декабре 1943 года Калмыцкая АССР упразднена и её территория присоединена к Астраханской области.

Родной язык

- Язык калмыцкий монгольской группы алтайской семьи.

Письменность

- Ойратско-калмыцкий алфавит тодо-бичиг («ясное письмо») был создан в 1648 г. на основе старомонгольского письма. В 1925 г. был принят новый алфавит на базе русской графики.

Этногенез

- Истоки - северо-запад Китая

- Предками калмыков являются ойратские племена, откочевавшие в конце XVI — начале XVII веков из Джунгарии на территорию современного Казахстана и в Восточную Сибирь, а позже переместившиеся на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий.

Упоминание о калмыках встречается в указе царя Ивана IV от 30 мая 1574 г. на имя Строгановых, в котором последним повелевалось поощрять торговлю с соседними народами, в том числе с калмыками.

Религия

- буддисты (ламаизм), часть – православные.

- В XVI—XVIII веках были распространены традиционные верования и представления, прежде всего — культ неба —, а также культы гор, деревьев, воды, земли.

- В указанный период в калмыцком обществе была велика роль шаманов.

Практиковались жертвоприношения огню и животным-тотемам. Особое место занимал культ предков, интегрировавшийся впоследствии в буддизм.

Традиционные занятия

- кочевое скотоводство (преобладали овцы, лошади, крупный рогатый скот, козы, верблюды).

- На землях Калмыкии с 19 века сеяли рожь, пшеницу, просо, гречиху, овёс, технические культуры (горчицу, табак, лён).

- Возникает садоводство, с начала 20 века - бахчеводство и огородничество, затем заливное рисосеяние

Калмыки , кочующие в Земле Войска Донского, рисованные с натуры

В середине 19 века с возникновением стационарных посёлков Калмыки начали разводить свиней. Поселившиеся в прибрежных районах Волги и Каспия торгоуты и хошеуты занимались ловлей рыбы.

Со 2-й четверти 19 века разорившиеся Калмыки стали переходить к оседлому земледелию или заниматься батрачеством.

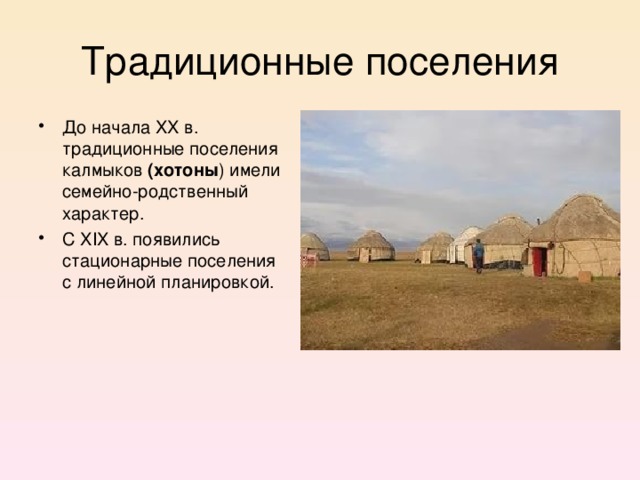

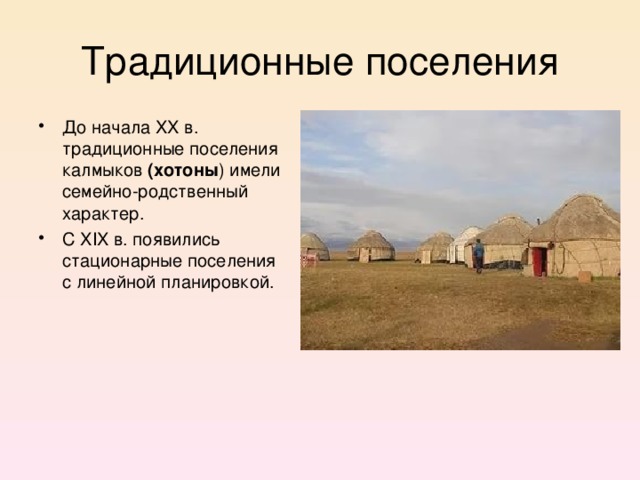

Традиционные поселения

- До начала XX в. традиционные поселения калмыков (хотоны ) имели семейно-родственный характер.

- С XIX в. появились стационарные поселения с линейной планировкой.

Для них была характерна планировка в форме круга из переносных жилищ, в центр его загоняли скот, там же проводили общественные сходки.

Традиционный тип жилища

- Кочевой образ жизни с древних времен обусловил создание легкого, свободно собираемого и разбираемого жилья – юрт, приспособленной и весьма удобной для частых кочевок.

- Юрта (Кибитка – русское название).

- Калмыцкая юрта ишкя гер – юрта монгольского типа. Юрту обращали дверью на юг. Способ покрытия юрты двумя рядами войлока.

- Каркас юрты составляют следующие четыре части: а) терме – решетки б) унины –жердь, в своем множестве образующие крышу юрты; в) харачи – круговое навершие для закрепления в нем верхних концов унинов, являющееся одновременно дымоходом и окном юрты; г) удин – двустворчатая дверь.

- Войлочное покрытие делалось из овечьей шерсти. Летом в юрте царит прохлада, а зимой, наоборот, хранится тепло.

Скот обычно круглый год находился на подножном корму. Кочевали верхом. Чтобы сняться с места стоянки (разобрать юрту, уложить имущество, навьючить животных) требовалось всего 2 – 3 часа. Сама юрта весит около 350 кг. И поэтому ее легко перенести на вьючных животных. Перекочевка на летние пастбища воспринималась как праздничное событие, предварялась различными очистительными обрядами и производилась в соответствии со строгими ритуальными правилами.

Войлочное покрытие делалось из овечьей шерсти, обшивалось по краям крученной шерстяной нитью. Оно обеспечивало абсолютную водонепроницаемость, а плотность шерсти в войлоке сохраняла необходимую температуру внутри. Летом в юрте царит прохлада, а зимой, наоборот, хранится тепло. Но гениальность юрты заключается в том, что структура юрты без особых проблем выдерживает сильнейшие ветры.

Национальная одежда

Мужская одежда- рубаха и синие или полосатые штаны, сверху носили бешмет и ещё одни штаны, обычно суконные. Головным убором была меховая шапка типа папахи или барашковая ушанка. Обувь- мягкие кожаные сапоги чёрного или красного цвета.

Женская одежда была более разнообразна- белая длинная рубаха и синих штанов, бииз из ситца или шерстяной ткани в виде длинного платья, или бирз — широкое платье без пояса. Девичьим головным убором была шапочка. Обувь- кожаные сапоги.

Бешмет подпоясывался кожаным ремнём, богато орнаментированным серебряными бляхами, он был показателем благосостояния владельца, к поясу с левой стороны подвешивали нож в ножнах. Парадные головные уборы имели красную шелковую кисть. Девушки с 12-13 лет поверх рубахи и штанов носили камзол, туго стягивающий грудь и талию и делавший фигуру плоской, его не снимали даже на ночь. Девичьим головным убором была шапочка: женский головной убор напоминал берет с широким твёрдым обручем внизу. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и пропускали их в накосники чёрного цвета или бархата. Женской обувью были кожаные сапоги. Многочисленны были женские украшения — серьги, заколки, шпильки и т. д. из золота, серебра, кости, драгоценных и полудрагоценных камней. Мужчины носили серьгу в левом ухе, кольцо и браслет-амулет.

Традиционная культура

- Развиты художественные ремёсла - вышивка (особые многоцветные швы на женской одежде),

- обработка металла (чеканка и гравировка металлических частей седла, уздечки, футляров и рукояток ножей, курительных трубок, прикладов ружей, браслетов, серёг),

- тиснение по коже,

- резьба по дереву (мебель, архитектурные детали домов знатных калмыков).

Семья (брак) [

- Брак заключался путём сговора между родителями будущих мужа и жены, согласия парня и девушки обычно не спрашивали. Девушку выдавали замуж за пределы своего хотона. Калыма не было, но ценности, которые передавала семья жениха семье невесты, могли быть значительными.

- Для новой семьи ставили отдельную кибитку, причём сторона жениха готовила само жилище, а сторона невесты обеспечивала внутреннее убранство и предметы обихода. Для сокращения свадебных расходов по взаимной договоренности сторон могло быть устроено мнимое похищение невесты.

- Сваты трижды приходили в семью невесты для оформления сговора, эти встречи сопровождались праздничной трапезой.

Предварительно гелюнг определял, будет ли брак удачным. Для этого сопоставляли годы рождения жениха и невесты по восточному календарю. Считалось, например, хорошим, если невеста родилась в год зайца, а жених — дракона, но не наоборот, так как «дракон пожрет зайца», то есть мужчина не будет главой в доме. Будет ли брак удачным и «счастливый» день свадьбы определял зурхачи (астролог) специальным гаданием.

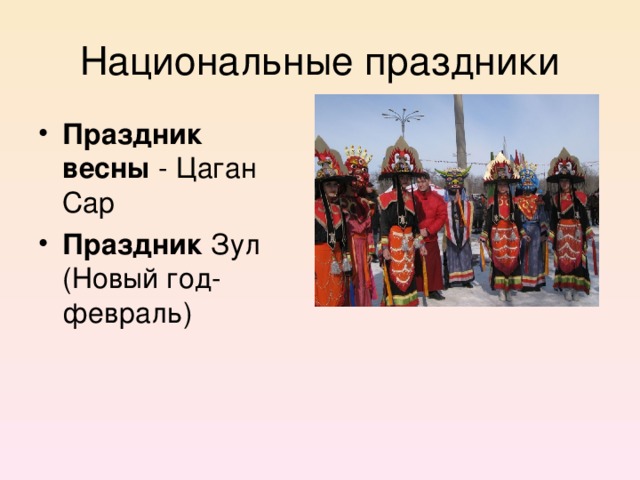

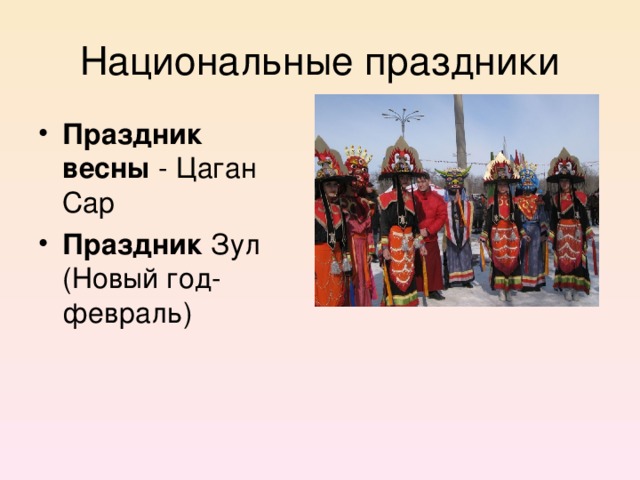

Национальные праздники

- Праздник весны - Цаган Сар

- Праздник Зул (Новый год- февраль)

Национальная кухня

Калмыцкая кухня несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков и не отличается большим разнообразием. Традиционной пищей калмыков были мясо и молоко.

Мясные блюда делались из баранины и говядины, менее употребительны были остальные его виды. Варили мясной бульон, приправляя его сырым репчатым луком, лапшу с мясом и луком, береки – крупные пельмени, популярен был дутур – тушеные в воде мелко нарезанные внутренности, запекали мясо в закрытой посуде, раньше – целой тушей в земле. Разнообразны были блюда из молока – сыр, творог, сметана, простокваша из коровьего молока и кумыс из кобыльего. Повседневным напитком был джомба – чай с молоком, маслом, солью, мускатным орехом и лавровым листом, он утолял жажду в жару, согревал в холод.

Готовили мучные изделия – пресные лепешки в бараньем жиру, борцог – кольцеобразные лепешки, круглые в сечении, целькг – тонкая лепешка обжаренная в кипящем масле или жиру. Там, где калмыки жили у водных источников, преобладали рыбные блюда. Алкогольным напитком была эрк — молочная водка.

Национальные виды спорта

Широко распространенным видом народного спорта была у калмыков игра в шашки (дева) и в шахматы (шатр).

Конские скачки были поистине массовым и народным видом спорта. В них участвовали люди всех возрастов и социальных слоев. К месту скачек приезжали верхом, на подводах, шли пешие из всех хотонов. Место для их проведения всегда выбиралось у холма. Среди видов силового спорта у калмыков большой популярностью пользовалась борьба — ноолдан (бэк нолдган), устраивавшаяся во время народных и религиозных празднеств.

Источники:

- Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. Редкол.: О.Ю.Артемова, С.А.Арутюнов, А.Н.Кожановский, В.М.Макаревич (зам. гл. ред.), В.А.Попов, П.И.Пучков (зам. гл. ред.), Г.Ю.Ситнянский. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998, — 928 с.: ил. — ISBN 5-85270-155-6

- Бадмаева В. В. Юрта – традиционное жилище калмыков, как пример оптимальной адаптации к кочевому укладу // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 367-369.

- Википедия

- Фото и рисунки- свободный Интернет