Общая характеристика земноводных

К современным земноводным относится около 2850 видов, объединяемых в 3 отряда: безногие, хвостатые и бесхвостые земноводные. Безногие земноводные имеют удлинённое тело, конечности и хвост отсутствуют. Хвостатые земноводные имеют вытянутое тело, хвост хорошо развит, ноги обычно слабые и короткие. Бесхвостые земноводные имеют две пары конечностей, по земле передвигаются прыжками; в воде плавают, отталкиваясь задними конечностями, снабженными у большинства видов плавательные перепонками.

Кожные покровы:

Все земноводные имеют гладкую тонкую кожу, сравнительно легко проницаемую для жидкостей и газов. Строение кожи характерно для позвоночных животных: выделяется многослойный эпидермис и собственно кожа (кориум). Кожа богата кожными железами, выделяющими слизь. У некоторых слизь может быть ядовитой или облегчать газообмен. Кожа является дополнительным органом газообмена и снабжена густой сетью капилляров.

Роговые образования очень редки, также редки и окостенения кожи: у рогатой жабы имеется костяная пластинка в коже спины, у безногих земноводных — чешуйки; у жаб иногда под старость отлагается известь в коже. В углах рта у самцов зеленых лягушек расположены тонкие складочки кожи — голосовые мешки, или резонаторы, надувающиеся при кваканье (если надавить пальцем на бока тела живого самца позади передних конечностей, то резонаторы надуются в виде тонкостенных шарообразных вздутий).

Внешний вид самца прудовой лягушки:

1 — ноздря, 2 — барабанная перепонка, 3 — резонатор, 4 — спинно-боковые складки, 5 — отверстие клоаки

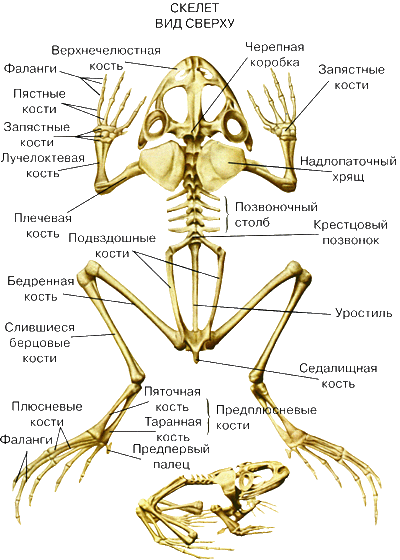

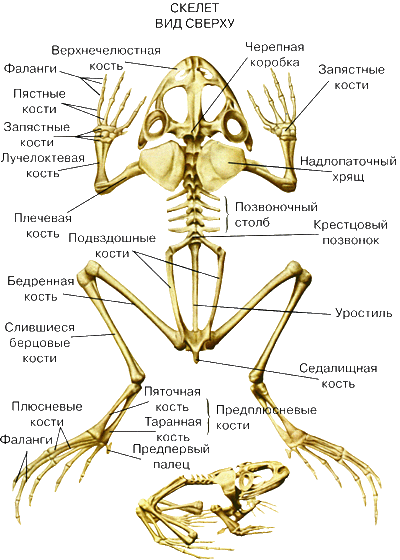

Скелет:

Тело разделено на голову, туловище, хвост (у хвостатых) и пятипалые конечности. Голова подвижна, соединена с туловищем. Скелет разделён на отделы:

осевой скелет (позвоночник);

скелет головы (череп);

скелет парных конечностей.

В позвоночнике выделяют 4 отдела: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой. Число позвонков — от 7 у бесхвостых до 200 у безногих земноводных.

Шейный позвонок подвижно причленяется к затылочному отделу черепа (обеспечивает подвижность головы). К туловищным позвонкам прикрепляются рёбра (кроме бесхвостых, у которых они отсутствуют). Единственный крестцовый позвонок соединён с тазовым поясом. У бесхвостых позвонки хвостового отдела срастаются в одну кость.

Плоский и широкий череп сочленяется с позвоночником при помощи 2 мыщелков, образованных затылочными костями.

Скелет конечностей образован скелетом пояса конечностей и скелетом свободных конечностей. Плечевой пояс лежит в толще мускулатуры и включает парные лопатки, ключицы и вороньи кости, соединённые с грудиной. Скелет передней конечности состоит из плеча (плечевая кость), предплечья (лучевая и локтевая кости) и кисти (кости запястья, пястья и фаланги пальцев). Тазовый пояс состоит из парных подвздошных седалишных и лобковых костей, сросшихся между собой. Он прикреплен к крестцовому позвонку через подвздошные кости. В состав скелета задней конечности входят бедро, голень (большая и малая берцовая кости) и стопа. Кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев. У бесхвостых кости предплечья и голени сливаются. Все кости задней конечности сильно удлинены, образуя мощные рычаги для передвижными прыжками.

У земноводных впервые появилась настоящая пятипалая конечность.

Мускулатура:

Мускулатура подразделяется на мускулатуру туловища и конечностей. Туловищная мускулатура сегментирована. Группы специальных мышц обеспечивают сложные движения рычажных конечностей. На голове расположены поднимающие и опускающие мышцы.

У лягушки, например, мышцы лучше всего развиты в области челюстей и конечностей. У хвостатых земноводных (огненная саламандра) так же сильно развиты хвостовые мышцы.

Органы дыхания:

Органом дыхания у земноводных являются:

лёгкие (специальные органы воздушного дыхания);

кожа и слизистая выстилка ротоглоточной полости (дополнительные органы дыхания);

жабры (у некоторых водных обитателей и у головастиков).

У большинства видов (кроме безлёгочных саламандр и лягушек) имеются лёгкие небольшого объёма, в виде тонкостенных мешков, оплетённых густой сетью кровеносных сосудов. Каждое лёгкое открывается самостоятельным отверстием в гортанно-трахейную впадину (здесь расположены голосовые связки, открывающиеся щелью в ротоглоточную полость). Воздух нагнетается в лёгкие за счёт изменения объёма ротоглоточной полости: воздух поступает в ротоглоточную полость через ноздри при опускании её дна. При поднимании дна воздух проталкивается в лёгкие. У жаб, приспособленных к обитанию в более засушливой среде, кожа ороговевает, и дыхание осуществляется преимущественно лёгкими.

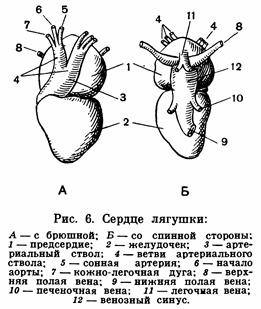

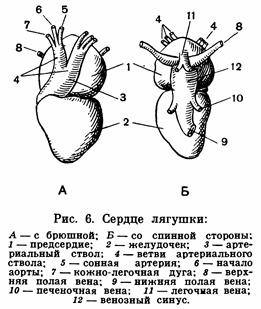

Органы кровообращения:

Кровеносная система замкнутая, сердце трёхкамерное со смешиванием крови в желудочке (кроме безлёгочных саламандр, которые имеют двухкамерное сердце). Температура тела зависит от температуры окружающей среды.

Кровеносная система состоит из большого и малого кругов кровообращения. Появление второго круга связано с приобретением лёгочного дыхания. Сердце состоит из двух предсердий (в правом предсердии кровь смешанная, преимущественно венозная, а в левом — артериальная) и одного желудочка. Внутри стенки желудочка образуют складки, препятствующие смешиванию артериальной и венозной крови. Из желудочка выходит артериальный конус, снабжённый спиральным клапаном.

Артерии:

кожнолёгочные артерии (несут венозную кровь к лёгким и коже)

сонные артерии (снабжают артериальной кровью органы головы)

дуги аорты несут смешанную кровь к остальным органам тела.

Малый круг — лёгочный, начинается кожно-лёгочными артериями, несущими кровь к органам дыхания (лёгким и коже); от лёгких обогащённая кислородом кровь собирается в парные лёгочные вены, впадающие в левое предсердие.

Большой круг кровообращения начинается дугами аорты и сонными артериями, которые ветвятся в органах и тканях. Венозная кровь по парным передним полым венам и непарной задней полой вене попадает в правое предсердие. Кроме того, в передние полые вены попадает окисленная кровь от кожи и поэтому кровь в правом предсердии смешанная.

В связи с тем, что органы тела снабжаются смешанной кровью, у амфибий низкий уровень обмена веществ и поэтому они холоднокровные животные.

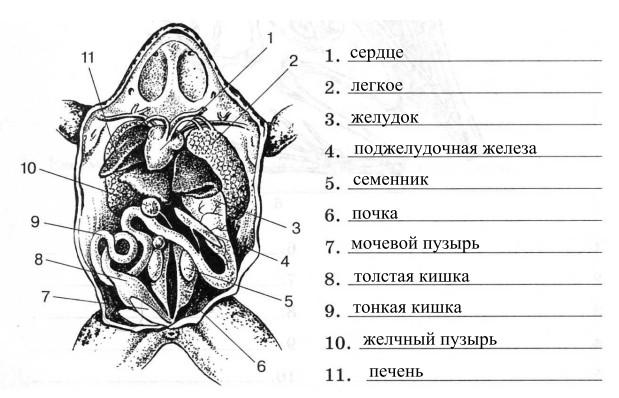

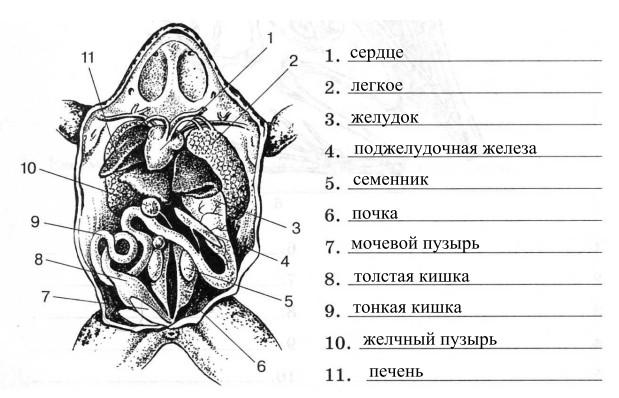

Органы пищеварения:

Строение ротовой полости. Прежде всего бросаются в глаза размеры ротовой полости и широкий разрез рта; это облегчает захватывание добычи и важно для дыхания.

Мелкие однородные зубы прирастают к внутренней боковой поверхности верхней челюсти; на нижней челюсти зубов нет.

Ротовая полость лягушки:

1 — зубы, 2 — язык, 3 — сошник с сошниковыми зубами, 4 — хоаны,

5 — просвечивающее глазное яблоко, 6 — отверстие евстахиевой трубы,

7 — гортань, 8 — отверстие резонатора

Все земноводные питаются только подвижной добычей. На дне ротоглоточной полости находятся язык. У бесхвостых он передним концом прикрепляется к нижним челюстям, при ловле насекомых язык выбрасывается изо рта, к нему прилепляется добыча. На челюстях имеются зубы, служащие только для удержания добычи. У лягушек они расположены только на верхней челюсти. В акте глотания принимают участие глаза лягушки. При закрывании они "проваливаются" в её ротовую полость и тем самым удерживают пищу во рту, а также проталкивают в пищевод. Процесс такой: поймала на свой липкий язык мошку, язык въезжает в ротовую полость, закрываются глаза, букашка в пищеводе.

В ротоглоточную полость открываются протоки слюнных желез, секрет которых не содержит пищеварительных ферментов. Из ротоглоточной полости пища по пищеводу поступает в желудок, оттуда в двенадцатиперстную кишку. Сюда открываются протоки печени и поджелудочной железы. Переваривание пищи происходит в желудке и в двенадцатиперстной кишке. Тонкий кишечник переходит в прямую кишку, которая образует расширение — клоаку.

Органы выделения:

Органы выделения — парные туловищные почки, от которых отходят мочеточники, открывающиеся в клоаку. В стенке клоаки имеется отверстие мочевого пузыря, в который стекает моча, попавшая в клоаку из мочеточников. В туловищных почках не происходит обратного всасывания воды. После наполнения мочевого пузыря и сокращения мышц его стенок, концентрированная моча выводится в клоаку и выбрасывается наружу. Своеобразная сложность такого механизма объясняется необходимостью земноводных сохранять большее количество влаги. Поэтому моча не удаляется сразу из клоаки, а попав в нее, предварительно направляется в мочевой пузырь. Часть продуктов обмена и большое количество влаги выделяется через кожу.

Эти особенности не позволили земноводным полностью перейти к наземному образу жизни. В выделении принимает участие и кожа.

Нервная система:

Головной мозг земноводных состоит из 5-ти отделов: хорошо развит передний мозг, он относительно крупный; разделён на 2 полушария; имеет крупные обонятельные доли. Промежуточный мозг хорошо развит. Продолговатый мозг является центром дыхательной, кровеносной и пищеварительной системы. Средний мозг относительно невелик, является центром зрения, тонуса скелетной мускулатуры. Мозжечок развит очень слабо, развит слабо в связи с несложными, однообразными движениями. Черепномозговых нервов 10 пар. У личинок имеются органы боковой линии

Органы чувств:

Глаза похожи на глаза рыб, однако не имеют серебристой и отражательной оболочек, а также серповидного отростка. Недоразвиты глаза только у протеев. Имеются приспособления к функционированию в воздушной среде. У высших земноводных есть верхние (кожистые) и нижние (прозрачные) подвижные веки. Мигательная перепонка (вместо нижнего века у большей части бесхвостых) выполняет защитную функцию. Слезные железы отсутствуют, но есть Гардерова железа, секрет которой смачивает роговицу и предохраняет её от высыхания. Роговица выпуклая. Хрусталик имеет форму двояковыпуклой линзы, диаметр которой меняется в зависимости от освещения; аккомодация происходит за счёт изменения расстояния хрусталика до сетчатки. У многих развито цветное зрение.

Органы обоняния функционируют только в воздушной среде, представлены парными обонятельными мешками. Их стенки выстланы обонятельным эпителием. Открываются наружу ноздрями, а в ротоглоточною полость хоанами.

В органе слуха новый отдел — среднее ухо. Наружное слуховое отверстие закрывает барабанная перепонка, соединённая со слуховой косточкой — стремечком. Стремечко упирается в овальное окно, ведущее в полость внутреннего уха, передавая ему колебания барабанной перепонки. Для выравнивания давления по обе стороны барабанной перепонки полость среднего уха соединена с ротоглоточной полостью слуховой трубой.

Органом осязания является кожа, содержащая осязательные нервные окончания. У водных представителей и головастиков имеются органы боковой линии.

Половые органы:

Все земноводные раздельнополые. У большинства земноводных оплодотворение наружное (в воде).

Амфибии начинают размножаться на третьем году жизни. Оплодотворение наружное, происходит в воде. Весной яйцеклетки по трубчатым яйцеводам опускаются в клоаку и выбрасываются в воду, где сразу же осеменяются спермой. После оплодотворения окружающая яйцо слизистая оболочка разбухает, что предохраняет находящееся внутри яйцо от механических повреждений. Кроме того, оболочки, как линзы, концентрируют на яйце тепловые лучи.

В зависимости от температуры воды развитие личинки - головастика, идёт в течение 7-15 дней. Он имеет признаки типично водных животных: обтекаемое тело, боковую линию, жабры, двухкамерное сердце, один круг кровообращения, хвостовой плавник.

По мере развития у головастика начинают формироваться сначала задние, а потом передние конечности, два круга кровообращения, происходит редукция жабр и переход на лёгочное дыхание, постепенно исчезает хвост. От момента оплодотворения до конца метаморфоза проходит 2-3 месяца.

МНОГООБРАЗИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ

Современные Земноводные самый малочисленный класс позвоночных. Они насчитывают около 2500 видов,

объединяемых в три отряда: бесхвостых, хвостатых и безногих.

Отряд Бесхвостые. Насчитывает около 2100 видов наиболее высокоорганизованных земноводных. К ним принадлежат различные виды лягушек: зелёных, бурых, жаб, жерлянок. Все они имеют широкое, короткое, уплощенное в спино-брюшном направлении тело. Шея не выражена, хвост отсутствует. Парные конечности расположены по бокам тела, хорошо развиты. Задние конечности длиннее передних и служат для передвижения по суше скачками, а в воде - для плавания.

Представители этого отряда - жабы имеют бугристую кожу, железы которой выделяют едкую жидкость. Задние конечности жаб короче, чем у лягушек. Благодаря хорошо развитым лёгким и сухой коже могут жить вдали от водоёмов и только для размножения уходят в воду. Активны в тёмное время суток. Поселяясь в огородах, лесах уничтожают вредителей культурных растений, принося большую пользу. В Европе, на Дальнем Востоке встречаются жерлянка. Слизистые выделения кожных желез её ядовиты.

Отряд Хвостатые. Насчитывает около 280 видов. Голова незаметно переходит в удлиненное туловище, заканчивающееся хвостом. Передние и задние конечности примерно одинаковы по длине. Ключица отсутствует. Передвигаются на суше и в воде волнообразно изгибая тело.

Типичным представителем является тритон обыкновенный. Имеет относительное короткое тело. Обитает в летом в стоячих водоёмах, а зимуют на суше под пнями деревьев, камнями, листьями. Весной у тритонов развивается на спине волнистый гребень, увеличивающий поверхность кожного дыхания. В период жизни на суше гребень исчезает.

В подземных водоёмах Югославии живёт протей. Тело его угревидное, конечности слабо развиты. Передние лапы трёхпалые, задние двухпалые. В течение всей жизни сохраняют три пары наружных перистых жабр. Глаза маленькие, часто скрыты под кожей.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Данные палеонтологии показывают, что земноводные появились на Земле около 300 млн. лет назад в девонском периоде палеозоя. Своё происхождение они ведут от древних кистеперых рыб, у которых в процессе приспособления к жизни на суше развились парные конечности, лёгочное дыхание, два круга кровообращения. Наиболее древним представителем примитивных земноводных является стегоцефалы, от которых в результате адаптивной радиации обособились три ветви. Одна из них в последующем дала начало современным хвостатым и безногим амфибиям, вторая - бесхвостым земноводным и третья - примитивным пресмыкающимся.

ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ

Земноводные полезны прежде всего тем, что поедают беспозвоночных, наносящих вред лесным и сельскохозяйственным культурам, являющихся промежуточными хозяевами паразитов, переносчиками возбудителей инфекций человека и животных. Например, травяная лягушка за сутки уничтожает до 60 вредных насекомых.

Земноводные разных видов используются в пищу пушными зверями (норкой, выдрой, хорьком), птицами (журавли, аисты и др.), рыбами (сом, щука). В пищу используются не только взрослые животные, но и икра, головастики.

В некоторых странах (Франция) лягушки употребляются в пищу людьми. Лягушки, тритоны, аксолотли широко используются в качестве экспериментальных животных в научно-исследовательских учреждениях, учебных заведениях медицинского и биологического профиля.

Отрицательное значение земноводных невелико. Они могут наносить ущерб молоди рыб в рыборазводных хозяйствах. Некоторые амфибии могут быть промежуточными хозяевами глистов птиц и зверей. В связи с загрязнением среды, осушением болот численность некоторых видов снизилась.

![]()

![]()