МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Приморский профессиональный техникум»

Методические рекомендации для преподавателя.

«Активизация познавательной деятельности на уроках химии

при работе со схема-конспектами».

Выполнила: преподаватель химии

1 категории

Логвиненко Светлана Владимировна.

Приморский, 2017

ПЛАН

1.Введение

Виды малых графических пособий (МГП) ----------------------------------- 3-4

2. Аналитическая часть.

2.1Опорный сигнал ------------------------------------------------------------------- 4-6

2.2Опорные конспекты --------------------------------------------------------------- 5-6

2.3Следящие и структурные опорные конспекты______________________6-7

2.3Требования к опорному конспекту---------------------------------------------- 7-9

3.Практическая часть

3.1Составление плана-конспекта ------------------------------------------------ 10-13

3.2Примеры различных схема-конспектов____________________________14

4. Заключение______________________________________________ 15

5. Литература --------------------------------------------------------------------------- 16

Приложения-----------------------------------------------------------------------------17-19

1. ВВЕДЕНИЕ

Виды малых графических пособий (МГП)

Как не существует двух одинаковых отпечатков пальцев у людей

на Земле, так нет и абсолютно одинаковых человеческих личностей.

Люди не похожи друг на друга. Они отличаются не только цветом кожи, формой головы, группой крови, но и поведеним в коллективе, отношением

к работе и обучению, способностью воспринимать информацию.

Поведение человека определяется возможностями его психологической жизни. Говоря о личности, психологи обычно включают в это понятие целый ряд особенностей психической жизни человека. Это характер, темперамент, способности. Способности человека зависят от его темперамента. Это скорее особенности психики, от которых зависит успешное творческое выполнение какой-либо деятельности. Чаще говорят о способностях творческих , интеллектуальных, способности к оригинальному способу мышления, к научному анализу, к формированию нових идей, физическую одаренность.

Известно, что интеллект человека зависит от того, сколько разного рода информации ему удается запомнить. Потоки информации бесконечны. Это всё увеличивает нагрузку на мозг. Выдержит ли мозг подростка такие нагрузки?

Опрос обучающихся показал, что чаще они механически запоминают изучаемый материал и только некоторые из них используют приемы, которые обеспечивают продуктивное усвоение материала. Обучающихся необходимо обучить некоторым приемам умственной деятельности, умению выработать привычку рационально организовать свой труд.

Один из методов оптимизации учебной деятельности, развития природных способностей обучающегося – создание малых графических пособий (МГП).

В основе усвоения текстового материала лежат процессы понимания текста: выделения в тексте “смысловых опорных пунктов“ и последующее объединение их в единое целое, отражающее смысловую структуру изучаемого материала. При воспроизведении текста эти образы развертываются в новый текст. Как считают психологи, восприятие текста

на этапе свертывания значительно облегчается, если работа над текстом сопровождается записями, фиксирующими результаты промежуточных действий, выполняемых при анализе текста.

Символико-графические обозначения станут средством развития интереса и активизации учения после того, как учащиеся сознательно овладеют ими.

МГП могут быть представлены разными символико-графическими формами: схемами, схематическими рисунками, таблицами, диаграммами, схемами-конспектами. Я остановлюсь на применении схема-конспектов.

2. Аналитическая часть.

2.1Опорный сигнал

Опорный сигнал (ОС) – это своеобразный план излагаемого материала, система взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисунков и др., зрительных опор. Это понятие ввел в педагогику В.Ф.Шаталов. Сигнал может быть в форме ключевого слова, термина, цифры, рисунка, схемы, стрелки, или других знаков. Например: химические формулы Н2О, СО2.Глядя на опорные сигналы, учащийся быстро вспоминает их смысл

и расшифровывает содержание, рассказывает в развернутом виде. Опорные сигналы – это “узелки на память”.

Многие схема-конспекты имеют проблемный блок . Работая со схемой, которая содержит такой блок, способствует лучшему закреплению знаний обучающихся.

При составлении схем важную роль отводим цветовому оформлению. Цветовое структурирование позволяет вычленить подсистемы информации в комплекте схем.

При разработке конспектов с опорными сигналами могут применяться знаки символическо-словесные (буквы, слоги, цифры, знаки сложения

и вычитания); рисуночные (пиктограммы); условно-графические (фрагменты планов местности, карт, схем).

2.2Опорный конспект.

Опорный конспект – система логически взаимосвязанных опорных сигналов учебного материала одного урока. Опорный конспект состоит

из 300-600 типографских знаков на одном листе бумаги.

Опорные конспекты – не панацея, а лишь один из приемов работы учителя с учащимися, способствующий активизации учебной деятельности. Но и этого немало, если овладеть методикой работы с опорными конспектами и использовать ее в полной мере.

Принципиальная психолого-педагогическая значимость опорных конспектов, как эффективной формы средств наглядности, применяемых

в процессе изучения любого учебного предмета и особенно в химии, обусловлена двумя очень важными методическими идеями. Значимость первой идеи заключается и проявляется в том, что каждый ученик, как бы он ни освоил новый учебный материал, все равно при ответе у доски в процессе проверки и оценки знаний учителем, всегда вынужден преодолевать

две трудности одновременно:

- определять, о чем и в какой последовательности говорить;

- выбирать средства передачи содержания, особенно главного смысла ответа.

Вследствие этого ответ нередко получается неуверенным, необоснованным, сбивчивым, неубедительным, слабо аргументированным, короче – неудовлетворительным. Применение же опорных конспектов, конечно, при условии, если они выполняются и осмысливаются самим учеником, позволяет без особых затруднений преодолеть обе эти трудности.

Вторая идея ценности опорного конспекта кроется в том, что при традиционной классической методике проведения урока учитель обычно методом объяснения, рассказа преподносит учащимся новый материал, затем, задавая учащимся вопросы, закрепляет его и в конце урока, нередко, что очень плохо, после звонка дает домашнее задание. Таким образом,

до проверки и оценки знаний нового материала на следующем уроке обучающийся успевает не более двух-трех раз соприкоснуться с новым материалом. Школьная практика, специальные исследования показали, что этого совершенно недостаточно, необходимо многократно повторение материала.

Одним из способов формирования глубоких знаний и высокой познавательной активности является развитие логического мышления через схематизацию.

Большую роль при объяснении нового материала я уделяю построению схем на понимание. В схемах отражается взаимосвязь, взаимоподчиненность.

2.3 Следящие и структурные опорные конспекты

Схемы-конспекты могут быть представлены как следящие

и структурные.

Под следящим конспектом имеется в виду последовательность кратких записей, в которых главные мысли текста фиксируются в той последовательности, в какой они следуют в тексте. Конспект этого типа

как-бы следит за мыслями автора, отсюда и такое название – следящий.

Структурный конспект представляет собой систему записей, объединенных в блоки, отражающие с помощью образно-зрительных

текстов (ОЗТ) содержание относительно самостоятельных составных частей текста – его подтем.

Расположение блоков и записей в них таково, что в совокупности своей они отражают развитие мысли не от частного к общему, как это обычно принято в учебниках, а дедуктивно – от наиболее общих положений и выводов к их аргументации и фактам.

Составив структурный конспект, учащийся подводит итог своей работе над текстом.

Процесс работы обучающегося над текстом мы представляем так: сначала выделяется последовательность главных мыслей текста, обучающиеся проводят черновое фиксирование их, составляя следящий конспект, затем следящий конспект преобразуют в структурный.

2.4Требования к опорному конспекту

Основные требования к опорному конспекту:

опорный конспект должен быть лаконичным, так как очень важно, какой материал необходимо в него размещать, а какой использовать без опорного конспекта;

он должен состоять из отдельных логически связанных блоков, так как усваивать материал блоками легче;

логическая связь должна быть в каждом блоке и между блоками;

необходимо придерживаться единства символики;

чтобы конспект лучше читался и запоминался, он должен быть рельефным;

очень хорошо, если удается выделить ядро материала, логически показать эту связь с изученным материалом;

в конспекте не должно быть слишком много кодирования, иначе он будет непонятным без дополнительных разъяснений.

Алгоритм проведения работы при изучении темы в основе составления схемы-конспекта.

1. Вспомнить основные положения учебного материала.

2. Прочитать соответствующий текст учебника.

3. Составить следящий конспект.

4. Преобразовать следящий конспект в структурный.

5. “Проговорить” материал по структурному конспекту.

Как правило, эти этапы обучения школьников приемам анализа

и конспектирование текста не ограничивается рамками 2-3 уроков,

а достигает цели, если периодически повторяется на других уроках в ходе изученного курса. При этом действия школьников постепенно приобретают сокращенный характер.

По мере формирования навыков постепенно учащиеся пропускают составление следящего конспекта и приступают сразу к структурному конспектированию, что значительно сокращает время изучения материала.

Рекомендации по составлению опорного конспекта.

1. Вдумайтесь в название темы конспекта, вспомните материал, изученный на уроках по этой теме.

2. Изучите текст соответствующего параграфа учебника, прочитайте дополнительную литературу по этой теме, выделите основные понятия и термины.

3. Составьте план конспекта

4. Придумайте символику опорных схем

5. Приступайте к графическому изображению опорных сигналов

6. Не злоупотребляйте фактическим материалом, иначе опорный конспект будет громоздким и трудным для запоминания.

7. Составляйте конспект сначала простым карандашом, и только убедившись, что достигли цели, приступайте к его раскрашиванию, помните о смысловой нагрузке цвета.

8. Подготовьте устный рассказ по составленному конспекту.

Получив опорный конспект, ученик дома должен работать

в следующей последовательности:

положив перед собой конспект, он восстанавливает рассказ учителя

по-памяти, сразу же замечая при этом, что не запомнил, чего не понял.

На эти места он должен обратить особое внимание при последующей работе;

затем читает учебник, иногда заглядывает в конспект. Так как конспект составлен по учебнику, то, читая текст соответствующего параграфа, обучающий одновременно расшифровывает конспект. Разбирается в отдельных наиболее трудных и непонятных местах.

Опорный конспект ПОЗВОЛЯЕТ обучающему:

глубже разобраться в изученном материале, вычленить вопросы, связанные с отдельным положением конспекта, и с помощью преподавателя

до конца понять данный материал;

легче запомнить изучаемый материал;

используя опорный конспект при ответе, грамотно, точно изложить материал;

приводить в систему полученные знания, особенно при повторении;

Опорный конспект ПОМОГАЕТ преподавателю:

наглядно представить весь изучаемый материал обучающим группы;

сконцентрировать внимание на отдельных наиболее трудных местах изучаемого материала;

многократно повторять изучаемый материал;

быстро, без больших временных и энергетических затрат, проверить, как обучающийся понял и запомнил изученный материал;

3.Практическая часть

3.1. Составление плана - конспекта на уроке химии.

Следящие и структурные опорные конспекты

Эту работу можно организовать в три этапа:

I этап – обучающиеся читают параграф По ходу чтения обучающиеся с помощью преподавателя выделяют фрагменты текста, содержащие относительно законченную мысль.

II этап – составление следящего конспекта. Предлагаем обучающим выбрать в тексте или придумать самим опорное слово, сочетание слов, символ или просто дать заголовок фрагменту, указывающий на предмет мысли. Последовательность полученных записей и образует следящий конспект.

III этап – состоит в преобразовании следящего конспекта

в структурный. Преподаватель кратко разъясняет цель такого преобразования, показывает подготовленный заранее образец структурного конспекта

и объясняет, в результате каких преобразований он был получен из следящего конспекта.

Образец такого конспекта учащиеся заносят в тетрадь.

Алгоритм проведения работы при изучении темы в основе составления схемы-конспекта:

1. Вспомнить основные положения учебного материала.

2. Прочитать соответствующий текст учебника.

3. Составить следящий конспект.

4. Преобразовать следящий конспект в структурный.

5. “Проговорить” материал по структурному конспекту

Пример составления следящего и структурного конспектов.

Суть сказанного легко понять рассмотрев конспекты обоих типов, составленные по § 12 Клссфикация химических реакций», учебника Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдмн Химия-11

Следящий конспект.

Классификация химических реакций.

1.Классификация реакций по изменению степени окисления.

А) Схема 3.Примеры окислительно- восстановительных реакций

( разложения, соединения, замещения).

Б)Определение окислительно-восстановительных реакций.

В) Метод электронного баланса.

2.Классификация по числу и составу исходных и образующих веществ.

А) реакции разложения: из одного вещества образуется два или несколько других веществ.

2СН4 = С2Н2↑ + 3Н2

Б) реакции соединения: из двух или нескольких образуется одно новое вещество.

SO3 + H2O = H2SO4

B) замещения: атомы простого вещества замещает атомы одного из элементов в сложном веществе.

AgNO3 + Fe = Fe(NO3)2 + 2 Ag↓

Г) обмена: два сложных вещества обмениваются составными частями.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

3) Классификация по тепловому эффекту.

А)Тепловой эффект –количество теплоты, которое выделяется или поглощается.

Б)Экзотермические – протекают с выделением теплоты.

H2 +Cl2 = 2HCl + 184.6 кДж

В)Эндотермические – протекают с поглощением теплоты

1/2N2 +1/2 O2 = NO – 90.4 кДж

Г)Термохимические уравнения – в котором указывается количество теплоты.

4)Классификация по признаку обратимости.

А) необратимые – протекающие до конца

2KClO3 = 2KCl + 3O2↑

Б) обратимые – протекающие во взаимно противоположных направлениях.

N2 + O2 → 2NH3 + Q

2NH3→ N2 + O2 - Q

Структурный конспект

Классификация химических реакций.

Также можно составить опорный конспект к разделу «Классификация реакций по изменению степени окисления» § 12 «Клссфикация химических реакций», учебника Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман Химия-11.

Схема-конспект раздела «Классификация реакций по изменению степени окисления».

Реакции:

| Окислительно-восстановительные | Неокислительно-восстановительные

|

| Разложения, соединения, замещения | обмена |

Окислительно-восстановительные реакции – процессы, в результате которых происходит изменение степеней окисления атомов элементов.

процесс

восстановления

Окислитель + электроны → продукт восстановления

↑электроны процесс

окисления

Восстановитель – электроны → продукт окисления

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

1)Определить окислитель и восстановитель

2) Записать полуреакции окисления и восстановления

3)Уравнять количество электронов

4)Найти коэффициенты и проставить их в уравнение химической реакции

Форма записи О.В.Р.

-3 0 0 -2

2NH3 + 3O2 = N2 + 6 H2O

-3 0

2N -6e →N2│4 │2; окисление

0 -2

O2 +4e→2O │6 │3; восстановление

Примеры различных схема-конспектов.

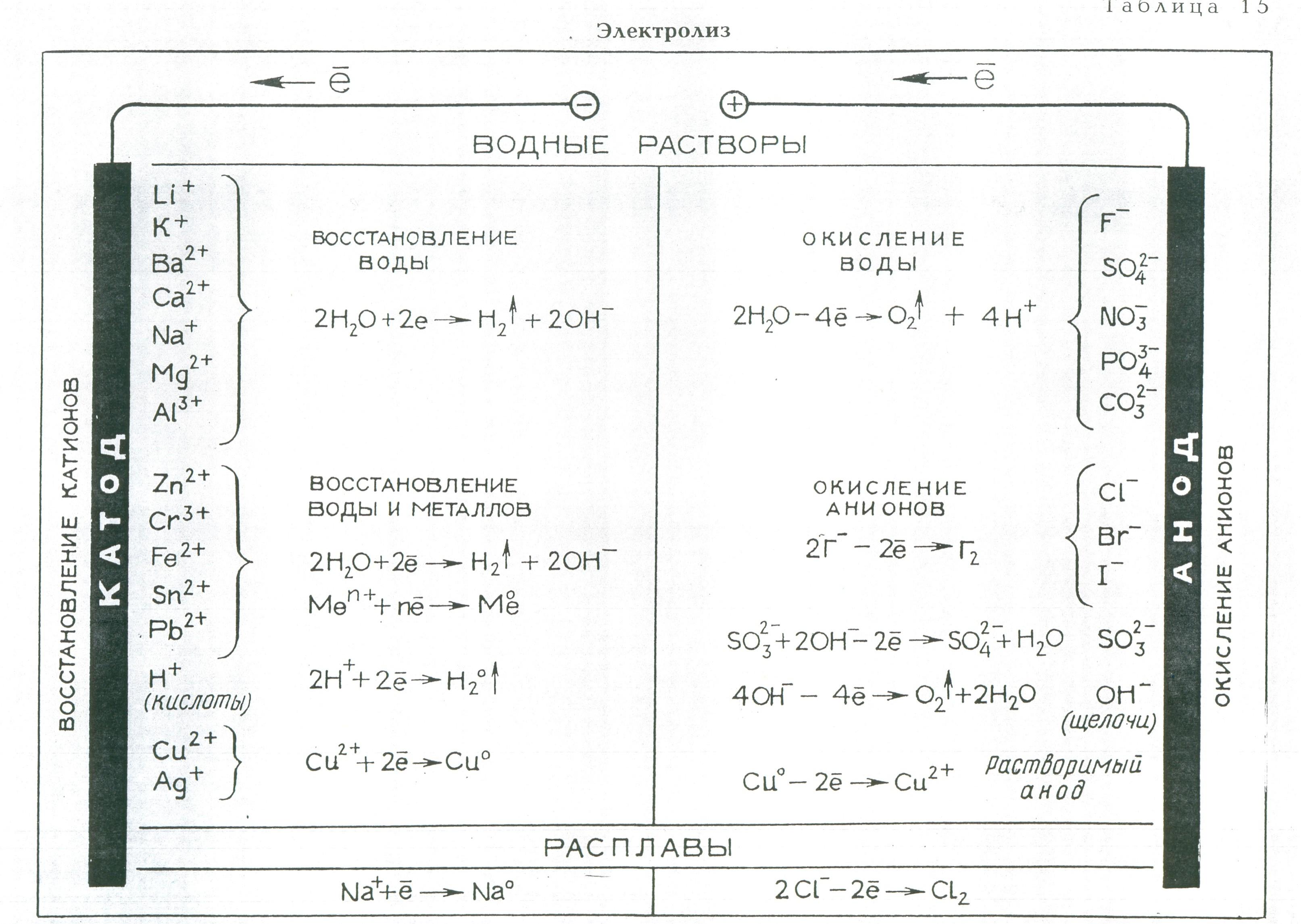

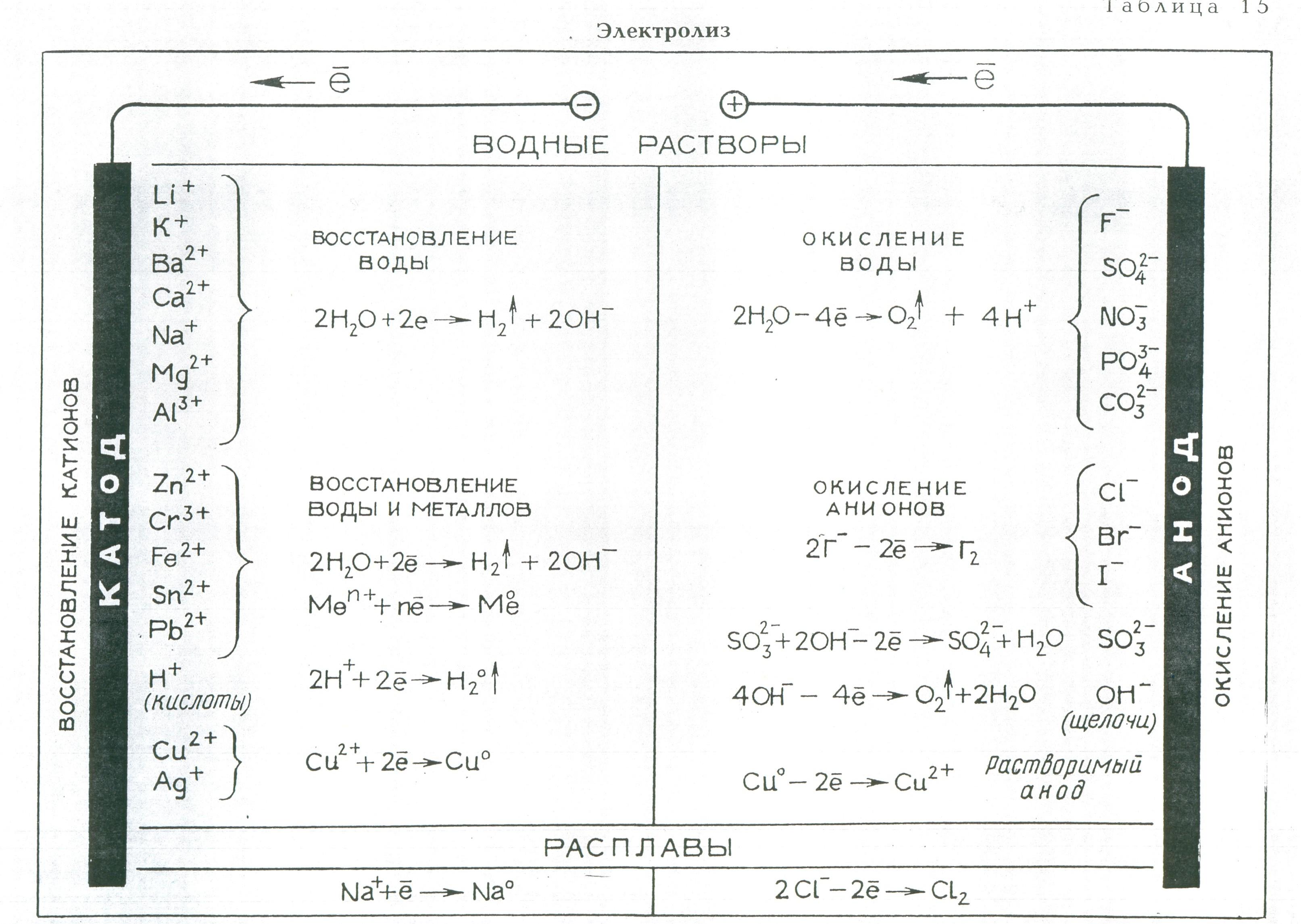

Схема-конспект к уроку «Электролиз»показан в Приложение -1

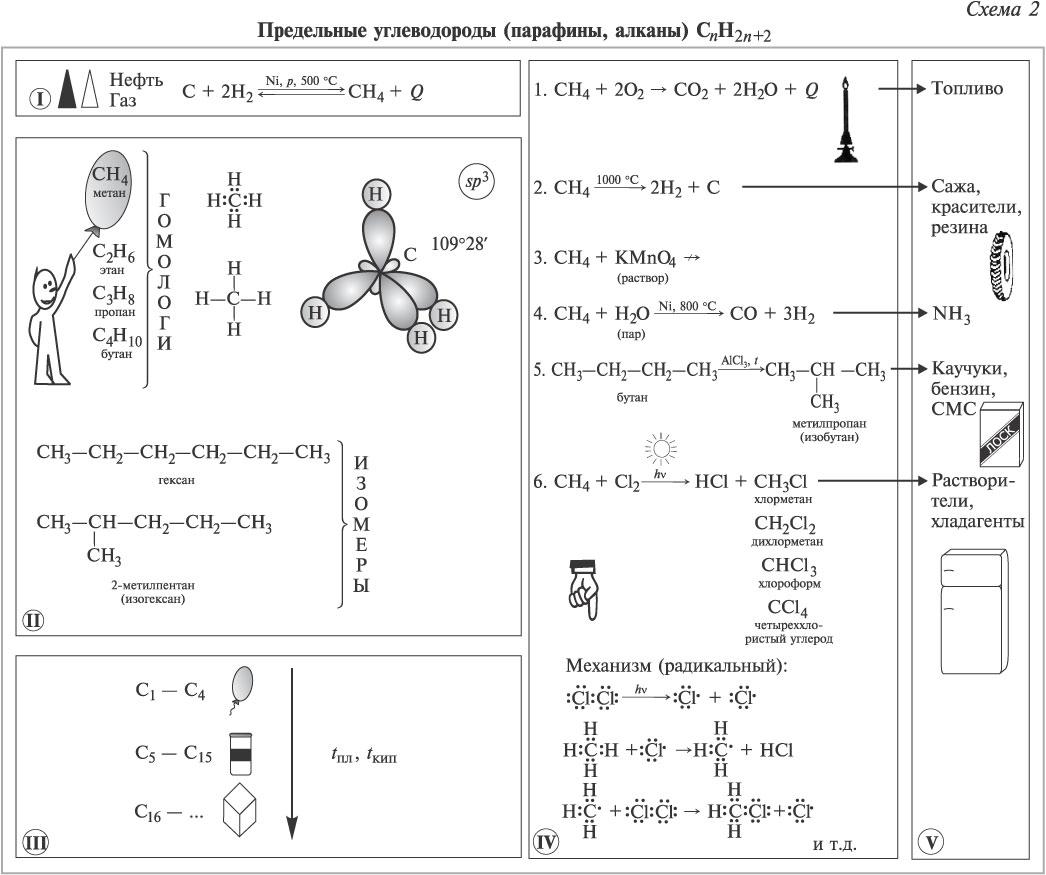

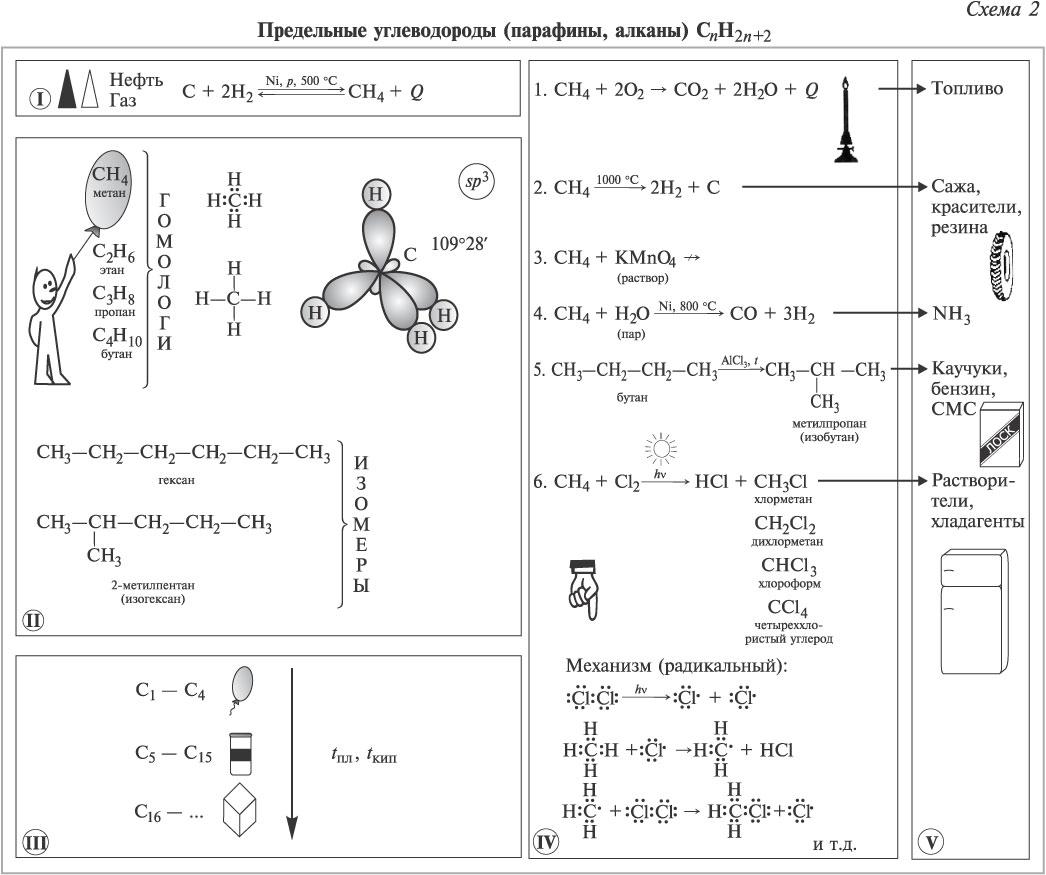

В програмном курсе органической химии последовательно рассматриваются классы органических соединений:

В данном материале встречаются близкие по структуре и форме темы, но наполненные в каждом блоке особенным содержанием. Можно выделить общее:

Усвоив общую схему одного из классов гораздо легче систематизировать следующий материал. Использование схем-конспектов имеет достоинства - ребята заняты, слушают, записывают, запоминают.

Пример такого схема-конспекта: Предельные углеводороды (Алканы) в Приложении-2

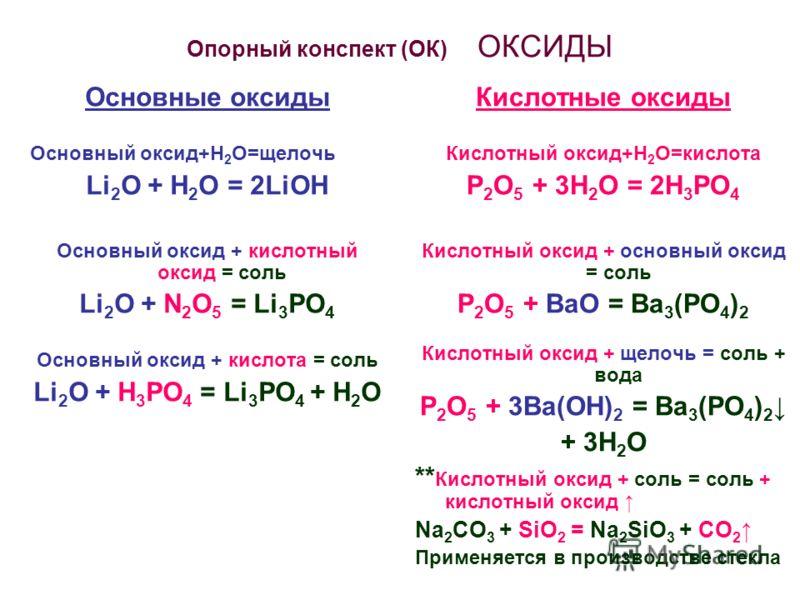

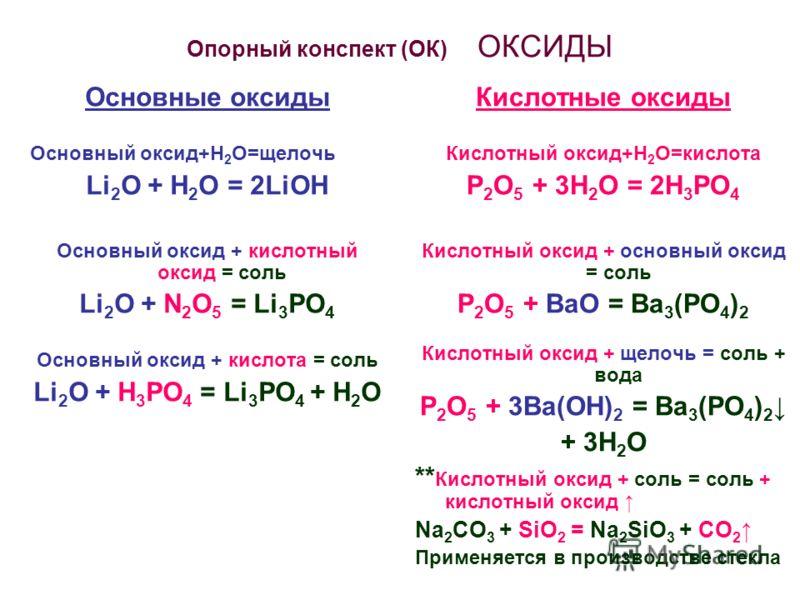

Цветовое оформление хорошо видно на схема-конспекте «Оксиды» в Приложении -3.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Функции схем-конспектов в обучении:

Познавательная (абстрагирования, обобщения, прогнозирования, систематизации, фиксации главного);

Формирующая понятия и личность учащихся;

Развивающая и воспитывающая (пространственное и абстрактное мышление, системный и символический стиль мышления, экономность ума, интерес к учению);

Коммуникативная (кодирование и компактное предъявление информации, обсуждение результатов деятельности и обобщение на основе МГП);

Организующая (учебный материал, деятельность, сотрудничество).

В основе нового ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предъявляет к преподавателю новые требования. Преподаватель должен быть профессионалом, демонстрировать универсальные и предметные способы действия, инициировать пробные действия учащихся, искать способы включения в работу каждого.

Опорные конспекты помогают четко распределять учебное время, совмещать различные виды работ в единое целое, активизирует мыслительную деятельность, развивает логическое и абстрактное мышление, повышать интерес к предмету, помогают более осознанно запомнить материал за счет подключения к долговременной памяти человека.

ЛИТЕРАТУРА

1 М.В.Зуева. “Обучение учащихся применению знаний по химии”–

М.: Просвещение, 1987.

2. В.Ф.Шаталов, В.М. Шейман, А.М.Хаит. “Опорные конспекты по кинематике и динамике” – М.: Просвещение, 1989, с.3-4.

3. И.Д.Рубцова, И.М. Сухова. “Метод Шаталова на уроках биологии”. Биология в школе. 1990. №1, с.28.

4 О.В. Струць. “Психолого-педагогические рекомендации по оптимизации обучения на уроках химии”. Химия в школе. 2006. №12, с.2-3.

5 И.Я. Каплунович. “К мотивации учения через особенности мышления”. Биология в школе. 2004. №2.

6.Курмашова К.К. «Химия в таблицах и схемах». – М.:»Лист».1996.

Схема-конспект «Электролиз». Приложение -1

Схема- конспект «Предельные углеводороды (Алканы)». Приложение -2

Схема- конспект «Оксиды» Приложение-3

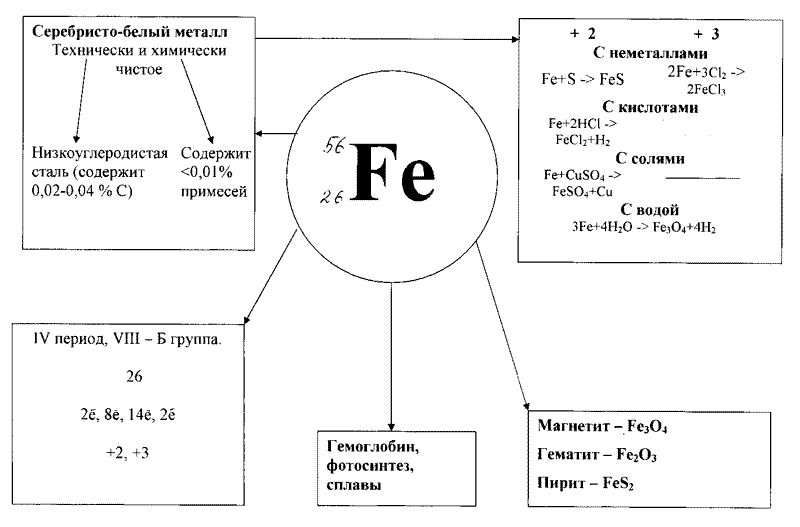

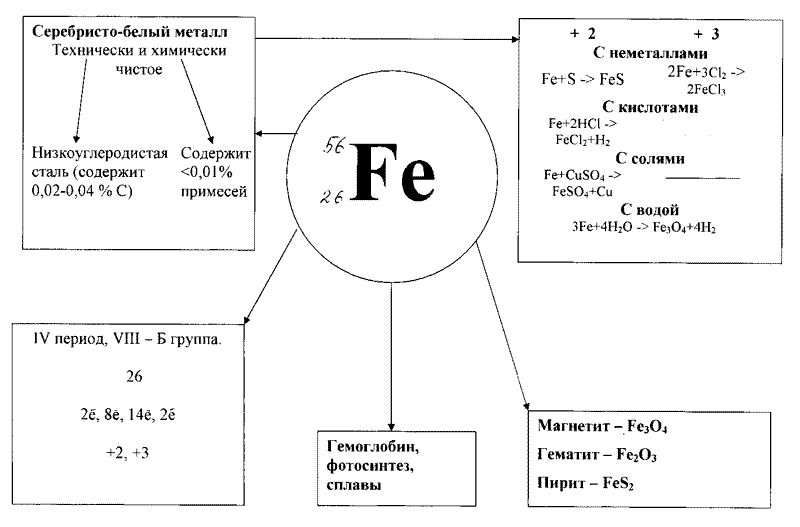

Схема – конспект « Железо» Приложение - 4

21