© 2021 466 0

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 08.07.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическая разработка для преподавателей медицинских техникумов и колледжей ПМ. 02. МДК 02.01 Часть 1. Сестринское дело в терапии Тема: «Сестринская помощь при атеросклерозе и ИБС – стенокардии»

Просмотр содержимого документа

«Методическая разработка для преподавателей медицинских техникумов и колледжей ПМ. 02. МДК 02.01 Часть 1. Сестринское дело в терапии Тема: «Сестринская помощь при атеросклерозе и ИБС – стенокардии»»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Саткинский медицинский техникум»

Методическая разработка для преподавателя

практического занятия

ПМ. 02.Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах

МДК 02.01. «Сестринское дело при нарушениях здоровья»

Часть 1. Сестринское дело в терапии

Тема: «Сестринская помощь при атеросклерозе и ИБС – стенокардии»

2021 год

Рассмотрено на заседании ЦМК Согласовано:

«СД, ЛД» Зам.директора по УВР

«___»______________2021г. __________Гильмиярова А.Н.

______________________________ «___»__________2021г.

Составитель: Матвеева А.Е., преподаватель ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»

Содержание

Методическое пояснение 4

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом в области информатики после изучения темы студент должен: 5

Цели занятия: 6

Тип занятия 6

Место проведения занятия 6

Количество часов 6

Оснащенность занятия: 6

Методы обучения: 7

Методические приемы: 7

Методы контроля: 7

Хронологическая карта практического занятия 8

Ход занятия 10

Этапы планирования занятия 13

Ишемическая болезнь сердца - стенокардия 15

Этиология 17

Патогенез 18

Классификация 19

Клиническая картина 20

Диагностика 24

Лабораторные исследования 25

Лечение 36

Сестринский процесс при ИБС стенокардия 48

Профилактика 55

Контрольные тесты 56

Выводы – заключение 62

Список использованных источников: 63

Приложение 1 64

Эталоны ответов 70

Приложение 2 Ошибка! Закладка не определена.

Методическое пояснение

Методическая разработка на тему: «Сестринская помощь при ИБС, стенокардии» ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 «Сестринская помощь при различных заболеваниях и состояниях» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения и соответствует минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Методическая разработка рассчитана на 4 часа доклинической практики.

Значение темы в курсе:

Изучение данной темы, являясь важнейшей частью теоретической и практической медицины, выясняет общие закономерности возникновения, развития и течения заболеваний сердечно-сосудистой системы, особенности сестринского процесса.

Методическая рекомендация содержит задание для контроля исходного уровня знаний, материалы для изучения темы для студентов, алгоритмы практических манипуляций, задания для самостоятельной работы обучающихся и закрепления изученного материала. Даны критерии оценок, которые позволяют максимально контролировать уровень освоения полученных знаний.

Методическая рекомендация содержит задание для контроля исходного уровня знаний, материалы для объяснения темы для преподавателя, алгоритмы практических манипуляций, задания для самостоятельной работы обучающихся и закрепления изученного материала. Даны критерии оценок, которые позволяют максимально контролировать уровень освоения полученных знаний.

Иметь представление:

-

О строение и функционирование сердечно-сосудистой системы.

Знать:

-

Этапы сестринского процесса.

-

Определение понятия «ИБС-стенокардия».

-

Этиологию СТК.

-

Симптоматику и клинические проявления, осложнения.

-

Нарушенные потребности и проблемы пациента (настоящие, потенциальные, приоритетные).

-

Диагностика, лечение, прогноз, профилактик.

-

Алгоритм неотложной помощи при приступе СТК.

Уметь:

-

Провести сестринское обследование пациента с СТК.

-

Выявить проблемы пациента и интерпретировать нарушенные потребности.

-

Спланировать цели ухода и сестринские вмешательства.

-

Реализовать план ухода.

-

Оценить полученные результаты и внести коррективы в план ухода.

-

Оказывать доврачебную помощь при приступе СТК.

-

Выполнить сестринские манипуляции (взвешивание, измерение роста, определение индекса массы тела, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация сердца, подсчет частоты дыхательных движений, подсчет и характеристика пульса, измерение артериального давления, подсчет пульса и его характеристики, подкожная инъекция, внутримышечная инъекция, внутривенная инъекция, техника взятия крови на общий анализ.

-

Вести утвержденную медицинскую документацию.

-

Учебные:

-

Проверить уровень знаний студентов по теме семинарско-практического занятия.

-

Углубить, систематизировать и обобщить знания по теме «Сестринская помощь при ИБС-стенокардии».

-

Сформировать и закрепить тактику медицинской сестры при оказании доврачебной помощи при приступе стенокардии.

-

Воспитательные:

-

Стремиться воспитать чувство гордости за избранную профессию,

-

умению управлять эмоциями.

-

Продолжить формирование умения работать в коллективе, принимать совместные решения.

-

Продолжить формирование здорового образа жизни.

-

Развивающие:

-

Развивать навыки самообразования, творческие способности студентов.

-

Продолжить развитие учебно-интеллектуальных умений.

-

Способствовать развитию логического мышления.

-

Устанавливать причинно-следственные связи.

-

Методическая разработка для преподавателей

-

Учебно-методическое пособие для студентов по данной теме

-

Компьютеры

-

Мультимедийный проектор

-

Доска, мел

-

Плакаты по теме

-

Фонендоскоп, тонометр

-

Протоколы практического занятия

-

Объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) -преподаватель сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, осознают и по мере возможности запоминают ее.

-

Частично-поисковый – создание проблем для самостоятельного поиска решения студентов, совершенствование, углубление и применение теоретических знаний, умений по практике, стимулирование познавательной деятельности;

-

Репродуктивный – воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям преподавателя;

-

Проблемный метод – с помощью ситуационной задачи создается ранее не знакомая для студента проблема, которую он должен решить опираясь на свои раннее полученные знания.

-

Объяснение.

-

Демонстрация слайдов

-

Эвристическая беседа, обобщение

-

Решение ситуационных задач

-

Письменный – дает возможность в наиболее короткий срок проверить усвоение учебного материала всей подгруппе (тестирование)

-

Устный

-

Фронтальный опрос – беседа преподавателя с группой

-

Комбинированный опрос – беседа проводится со всей группой, но на некоторые вопросы выбирается для ответа конкретный студент.

-

Практический – определяется способность студентов к применению своих теоретических знаний.

Применение различных методов способствует созданию рабочей обстановки, творческой активности и заинтересованности студентов.

Хронологическая карта практического занятия

-

Организационный момент………………………………………….5 мин.

-

Цели и план занятия……….…………………………………..……5 мин.

-

Вводный тестовый контроль с проработкой ошибок…………….30 мин.

-

Демонстрационная часть…………………………………………...30 мин.

-

Эвристическая беседа ………….......................................................25 мин.

-

Выписывание лекарственных препаратов в рецептурной форме..30 мин.

-

Самостоятельная работа студентов

(решение ситуационных задач)…………………………………….40 мин. -

Подведение итогов занятия, выставление оценок……………….. 10 мин.

-

Домашнее задание……………………………………………..……5 мин.

Итого: 180 минут

Результаты сформированности компетенций при изучении темы

«Сестринская помощь при ИБС стенокардии»

| Код | Наименование результата |

| ПК. 2.1 | Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. |

| ПК. 2.2 | Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. |

| ПК. 2.3. | Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. |

| ПК. 2.4 | Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. |

| ПК. 2.5 | Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. |

| ПК. 2.6 | Вести утвержденную медицинскую документацию. |

| ОК.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |

| ОК.2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |

| ОК.3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |

| ОК.4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. |

| ОК.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |

| ОК.6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |

| ОК.7 | Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |

| ОК.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации |

| ОК.9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

| ОК.10 | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. |

| ОК.11 | Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку |

| ОК.12 | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности |

| ОК.13 | Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |

-

Организационный момент

(Взаимоприветствие, отметка отсутствующих, внешний вид, готовность к практическим занятиям).

-

Мотивация (цели) занятия:

ИБС – одно из самых распространенных заболеваний населения, особенно экономически развитых стран. Оно стоит на одном из первых мест в структуре заболеваемости, смертности и инвалидизации в Российской Федерации. Популяционные эпидемиологические исследования, проведенные в нашей стране, свидетельствуют о высоком уровне распространенности ИБС в развитых регионах.

Данное занятие позволяет сформировать у студентов умение работать самостоятельно, активизируя мыслительную деятельность.

Актуальность:

Практический раздел курса дисциплины «ПМ.02. Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» является неотъемлемой частью образовательного процесса на отделении «Сестринское дело».

Тема «Сестринская помощь при ИБС – стенокардии» раскрывает сущность процессов развития и проявления ИБС – стенокардии, особенности неотложной помощи и правильного ухода за пациентом.

Заболевания сердечно-сосудистой системы является основной причиной смертности населения в России. Стенокардия (СТК) возникает у 30 000-40 000 взрослых на 1 млн населения в год, причем заболеваемость ее зависит от пола и возраста. В возрастной группе населения 45-54 года стенокардию напряжения наблюдают у 2-5% мужчин и 0,5-1% женщин, в группе 65-74 года – у 11-20% мужчин и 10-14% женщин (в связи с уменьшением защитного действия эстрогенов в период постменопаузы).

До инфаркта миокарда стенокардию напряжения отмечают у 20% пациентов, после инфаркта миокарда – у 50% больных.

-

Оценка знаний студентов (проверка исходного уровня знаний):

а) проверка знаний (контролирующие материалы с эталонами ответов и критериями оценки прилагаются см. приложение).

Проводится письменное тестирование (30 мин.)

-

Демонстрационная часть

а) Просмотр и обсуждение презентации по теме занятия. (Этиология, патогенез, методы диагностики, лечение и профилактика; особенности сестринского ухода при ИБС - стенокардия).

-

Эвристическая беседа

а) Изучение методического пособия для студентов по теме занятия. (Повторение с помощью вопросно-ответной формы алгоритмов обследования больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы).

-

Выписывание лекарственных препаратов в рецептурной форме

В тетради для практических занятий.

-

Самостоятельная работа студентов

(решение ситуационных задач)

а) подготовка студентов к самостоятельной работе (проведение инструктажа по выполнению заданий).

б) ответы на вопросы студентов и раздача материала.

В тетради для практических занятий.

-

Подведение итогов занятия, оценка работы студентов

Рефлексия (Преподаватель оценивает работу студентов, отвечает на вопросы студентов)

9. Домашние задание

Конспект лекций;

Ремизов И.В., Дорошенко В.А. Основы патологии. Стр. 50-55

| Название этапа | Описание деятельности | Цели

| Время | |||

| Преподаватель | Студенты | |||||

| 1.Организационный момент | Приветствует учащихся, проверяет готовность аудитории и студентов к занятию, внешний вид, отмечает отсутствующих | Фамилии отсутствующих говорит староста подгруппы. Доску и мел готовит дежурный | Проверить готовность к работе, сконцентрировать внимание студентов

| 5 мин | ||

| 2. Основная часть - изложение темы, цели и плана занятия | Сообщает тему, цель и план занятия. Предлагает заполнить протокол занятия

| Слушают. Заполняют протокол

| Раскрыть значимость темы в будущей профессии медицинской сестры. Подготовка к предстоящей работе. | 5 мин | ||

| 3. Вводный тестовый контроль с проработкой ошибок | Предложить студентам письменно ответить на тестовые задания

| Внимательно читают вопрос, выбирают один правильный ответ | Проверить уровень знаний перед занятием

| 30 мин | ||

| 4.Демонстрационная часть

| Рассказывает главные моменты темы, демонстрирует плакаты, презентации. Показывает манипуляции | Слушают, рассматривают плакаты, презентации. Запоминают | Облегчить восприятие и осмысление материала

| 30 мин

| ||

| 5.Эвристическая беседа

| Задает вопросы, предлагает студентам отвечать, решая поставленную задачу. Преподаватель может помогать студентам, задавая наводящие вопросы, вносит поправки | Слушают, дают полные ответы

| Научить студентов овладевать знаниями, благодаря самостоятельной проработки небольших вопросов. Научить выступать перед аудиторией | 25 мин

| ||

| 6.Выписывание лекарственных препаратов в рецептурной форме

7 Решение ситуационных задач | Формулирует задание в тетрадях для практических занятий. | Выполняют задания в тетрадях для практик. При необходимости обращаются за помощью к преподавателю. Самостоятельно выписывают рецепты и решают ситуационные задачи | Отработка умения работы с учебно-методическим пособием. Умение применять приобретенные теоретические знания при выполнении практического задания. Умение находить ошибки и работать над их устранением, приобретение опыта самостоятельных действий при выполнении практического задания. | 30 мин

40 мин | ||

| 6.Подведение итогов занятия | Преподаватель подводит итоги занятия, дает обобщенную оценку знаний и умений учащихся. Выставляет и объявляет оценки. Знания оцениваются по 5-бальной системе. | Студенты принимают участие при подведении итогов, слушают преподавателя, обращают внимание на его замечания. | Развивает умение анализировать свои ошибки. Стимулирует интерес к дальнейшему изучению. | 10 мин. | ||

| 7. Домашнее задание | Сообщает домашнее задание к следующему занятию | Записывают домашнее задание. | Домашнее задание дается для закрепление изученного на занятии. | 5 мин | ||

Ишемическая болезнь сердцастенокардия

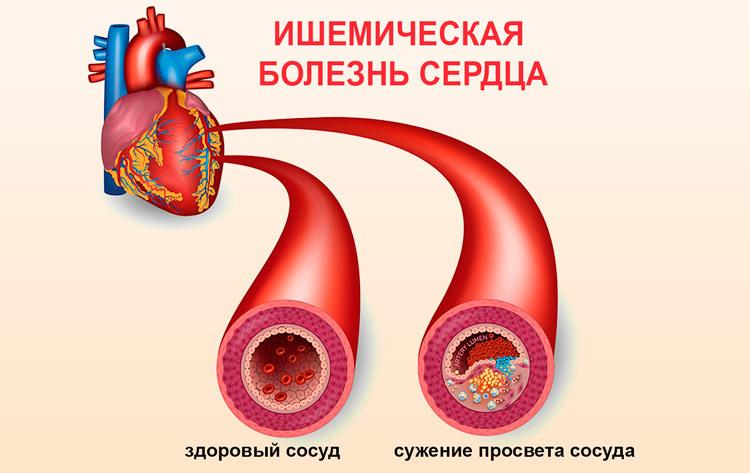

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – заболевание, характеризующееся несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и его поступлением с коронарным кровотоком.

ИБС – одно из самых распространенных заболеваний населения, особенно экономически развитых стран. Оно стоит на одном из первых мест в структуре заболеваемости, смертности и инвалидизации в Российской Федерации. Популяционные эпидемиологические исследования, проведенные в нашей стране, свидетельствуют о высоком уровне распространенности ИБС в развитых регионах.

Классификация ишемической болезни сердца

В настоящее время в России используется номенклатура ИБС, предложенная рабочей группой экспертов ВОЗ в 1979 году, основывающаяся на современных представлениях о патогенезе и течении ее различных форм:

1. Первичная остановка кровообращения (внезапная коронарная смерть).

2. Стенокардия.

2.1. Стенокардия напряжения.

2.1.1. Впервые возникшая стенокардия напряжения.

2.1.2. Стабильная стенокардия напряжения (с указанием функционального класса от I до IV).

2.1.3. Прогрессирующая стенокардия напряжения.

2.2. Спонтанная (вариантная) стенокардия (стенокардия Принцметала).

3. Инфаркт миокарда.

3.1. Определенный.

3.2. Возможный.

-

Нарушения сердечного ритма.

-

Сердечная недостаточность.

-

Факторами риска развития ИБС являются:

1. Возраст. Распространенность ИБС увеличивается с возрастом и составляет 150 на 100000 жителей в возрасте 50 лет.

2. Пол. ИБС чаще встречается у мужчин 45–50 лет (мужчины болеют в 4-5 раз чаще женщин).

3. Гиперхолестеринемия. Заболеваемость ИБС прямо пропорциональна уровню общего холестерина крови. При этом чем выше содержание холестерина в ЛПНП по отношению к холестерину ЛПВП, тем выше риск по ИБС.

4. Курение при прочих равных условиях повышает риск по ИБС на 60%, так как окись углерода в крови курильщиков повреждает эндотелий коронарных артерий и усиливает адгезивность тромбоцитов.

5. Гипертензия. Чем выше систолическое или диастолическое давление, тем больше вероятность развития ИБС.

6. Сахарный диабет, снижающий липолитическую активность стенки сосудов и вызывающий их фиброз и склероз, которые способствуют прогрессированию атеросклероза.

7. Мышечная гипокинезия. Снижает напряжение окислительно-восстановительных процессов и сопровождается гиперлипидемией.

8. Прием гормональных контрацептивов, которые состоят из эстрогенов и прогестерона, вызывающих метаболические сдвиги.

9. Наследственность. Доказана семейная предрасположенность к ИБС.

Ишемия миокарда развивается в том случае, когда происходит несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой (повышаются потребности миокарда в кислороде и уменьшается коронарный кровоток).

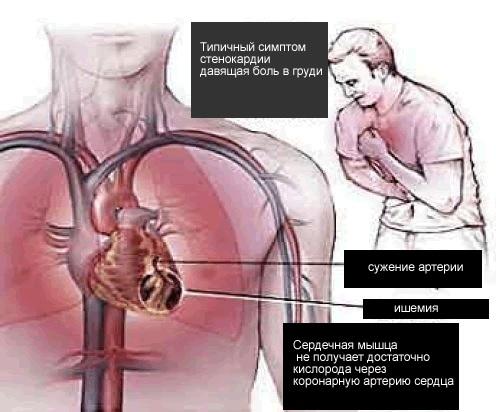

В большинстве случаев стенокардия возникает из-за атеросклероза венечных (коронарных) артерий, в связи с чем в англоязычной литературе появилось альтернативное название заболевания – «коронарная болезнь сердца». В результате несоответствия (дисбаланса) между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой по венечным артериям вследствие атеросклеротического сужения просвета венечных артерий возникает ишемия миокарда, которая клинически проявляется болью за грудиной.

Хотя между степенью атеросклеротического сужения, его протяженностью и выраженностью клинических проявлений стенокардии корреляция незначительна, считают, что венечные артерии должны быть сужены не менее чем на 50-75%, прежде чем проявится несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой и возникнет клиническая картина заболевания.

Рис. 9 Атеросклероз коронарных сосудов

В результате увеличения потребности миокарда в кислороде при физической нагрузке и невозможности его полноценного обеспечения кровью из-за сужения венечных артерий возникает ишемия миокарда. При этом в первую очередь страдают слои миокарда, расположенные под эндокардом. В результате ишемии развиваются нарушения сократительной функции соответствующего участка сердечной мышцы.

Кроме нарушения сократительной (механической) функции миокарда возникают изменения биохимических и электрических процессов в сердечной мышце. При отсутствии достаточного количества кислорода клетки переходят на анаэробный тип окисления: глюкоза распадается до лактата, уменьшается внутриклеточный рН и истощается энергетический запас в кардиомиоцитах. Кроме того, нарушается функция мембран кардиомиоцитов, что приводит к уменьшению внутриклеточной концентрации ионов калия и увеличению внутриклеточной концентрации ионов натрия. В зависимости от продолжительности ишемии миокарда изменения могут быть обратимыми или необратимыми (некроз миокарда — инфаркт).

Одна из наиболее часто применяемых на сегодняшний день классификаций стенокардии – классификация стенокардии Канадского сердечно-сосудистого общества, подразделяющая стенокардию напряжения на функциональные классы в зависимости от переносимости физической нагрузки.

Рис. 10 Функциональные классы стабильной стенокардии напряжения

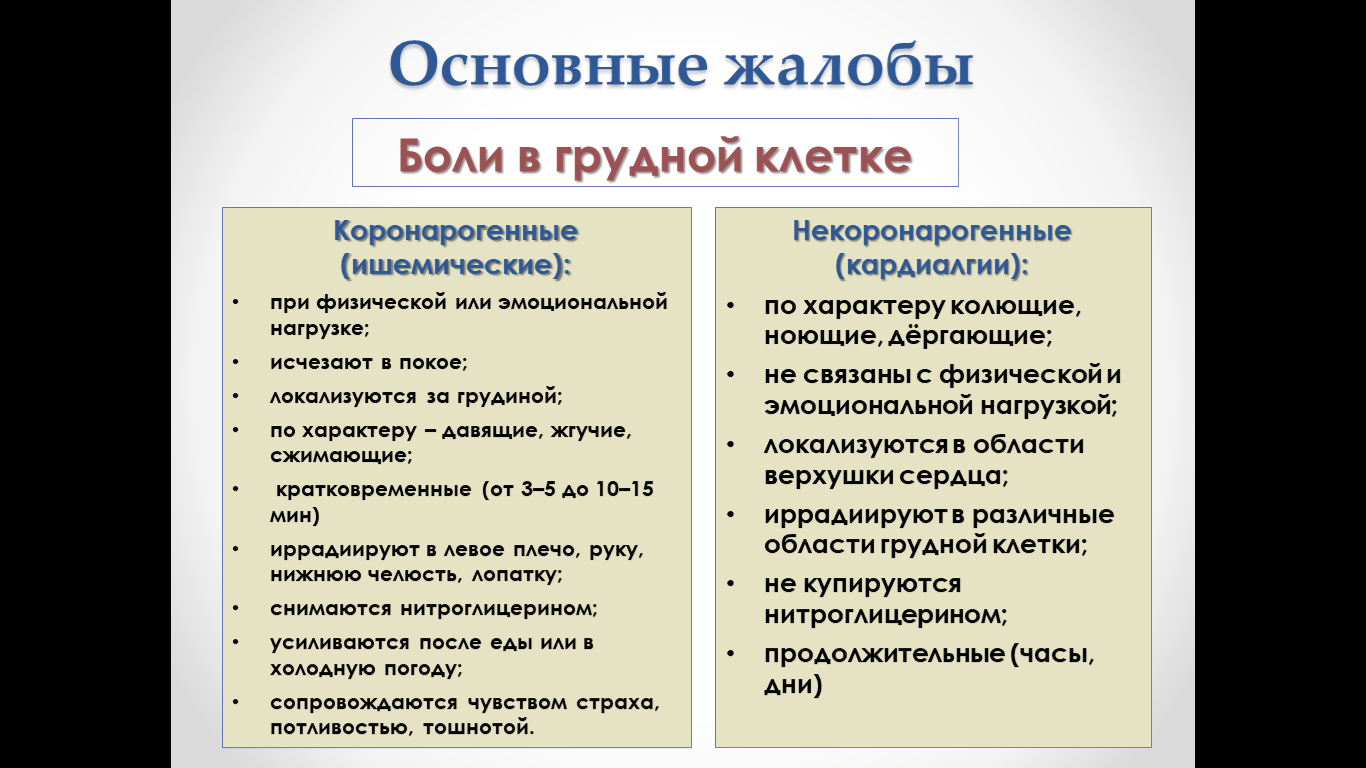

Жалобы

Рис. 11 Характеристика болей в грудной клетке

Болевой синдром при стабильной стенокардии напряжения характеризуется рядом признаков. Наиболее клинически значимы следующие.

• Локализация боли — загрудинная.

Рис. 12 Болевой синдром при ИБС-стенокарди

• Условия возникновения боли – физическая нагрузка, сильные эмоции, обильный прием пищи, холод, ходьба против ветра, курение. Следует отметить, что у молодых людей нередко встречается так называемый феномен прохождения через боль («феномен разминки») – уменьшение или исчезновение боли при увеличении или сохранении нагрузки, что объясняют открытием сосудистых коллатералей.

• Продолжительность боли составляет от 1 до 15 мин, причем она имеет нарастающий характер («крещендо»). Если боль продолжается более 15 мин, следует предположить развитие инфаркта миокарда.

• Условия прекращения боли – прекращение физической нагрузки, прием нитроглицерина.

• Характер боли при стенокардии (сжимающая, давящая, распирающая и т.д.), а также страх смерти носят весьма субъективный характер и не имеют серьезного диагностического значения, поскольку во многом зависят от физического восприятия и интеллектуального развития пациента.

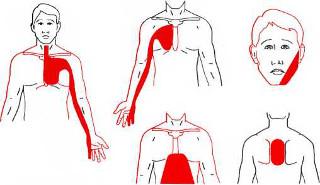

• Иррадиация боли. Определенное клиническое значение в клинической картине стенокардии имеет иррадиация (распространение) боли как в левые, так и в правые отделы грудной клетки и шеи. Классическая иррадиация в левую руку, нижнюю челюсть.

Рис. 13 Иррадиация боли при ИБС - стенокардии

Сопутствующие симптомы – тошнота, рвота, повышенное потоотделение, быстрая утомляемость, одышка, сердцебиение, повышение (иногда снижение) артериального давления (АД).

Эквиваленты стенокардии. Кроме болевого синдрома, признаками стабильной стенокардии могут быть так называемые эквиваленты стенокардии. К ним относят одышку и резкую утомляемость при нагрузке. Эти симптомы в любом случае должны соотноситься с условиями прекращения данных патологических проявлений, т.е. должны уменьшаться при прекращении воздействия провоцирующего фактора (физической нагрузки, переохлаждения, курения) или после приема нитроглицерина. Эквиваленты стенокардии возникают из-за нарушения диастолического расслабления (одышка) или из-за снижения сердечного выброса при нарушении систолической функции миокарда (утомляемость вследствие недостаточного снабжения скелетных мышц кислородом).

Физические данные

Во время приступа стенокардии у больных обнаруживают бледность кожных покровов, обездвиженность (пациенты замирают в одном положении, поскольку любое движение усиливает боль), потливость, тахикардию (реже брадикардию), повышение АД (реже его снижение). Могут выслушиваться экстрасистолы, ритм галопа, систолический шум, возникающий из-за недостаточности митрального клапана в результате дисфункции сосочковых мышц. На записанной во время приступа стенокардии электрокардиограмме (ЭКГ) можно обнаружить изменения конечной части желудочкового комплекса (зубца Г и сегмента 5Т), а также нарушения ритма сердца.

Приведенные далее в тексте классы рекомендаций и уровни доказательств по ведению больных Ст Ст основаны на Рекомендациях ЕOК 2006.

| Таблица 1. Классы рекомендаций | |

| Класс I | Польза и эффективность диагностического или лечебного воздействия доказаны и/или общепризнанны. |

| Класс II | Противоречивые данные и/или расхождение мнений по поводу пользы/эффективности лечения. |

| Класс II а | Имеющиеся данные свидетельствуют преимущественно о пользе/эффективности лечебного воздействия. |

| Класс II b | Польза/эффективность менее убедительны. |

| Класс III* | Имеющиеся данные или общее мнение экспертов свидетельствуют о том, что лечение бесполезно/неэффективно и в некоторых случаях может быть вредным. |

Примечание: *Применение класса 111 ЕОК не рекомендуется

| Таблица 2. Уровни доказательств | |

| A | Результаты многочисленных рандомизированных клинических исследований или мета-анализа. |

| В | Результаты одного рандомизированного клинического исследования или крупных нерандомизированных исследований. |

| С | Общее мнение экспертов и/или результаты небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров. |

Лабораторные исследования позволяют выявить ФРССЗ, установить возможные причины и сопутствующие состояния, провоцирующие ишемию миокарда.

Минимальный перечень лабораторных показателей при первичном обследовании больного с подозрением на ИБС и стенокардию:

-

определение содержания в крови: гемоглобина, ОХС, ХСЛВП, ХС ЛНП, ТГ, глюкозы, аспартатаминотрансферазы (ACT), аланинаминотрансферазы (АЛТ).

Класс I (все больные)

-

Уровни липидов натощак, включая общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности, триглицериды (В·)*

-

Гликемия натощак (В)

-

Общий анализ крови, включая определение гемоглобина и лейкоцитарной формулы (В)

-

Уровень креатинина (С)

Класс I (при наличии клинических показаний)

-

Маркеры повреждения миокарда (тропонин Τ, Ι) при наличии признаков нестабильности или острого коронарного синдрома (А);

-

Показатели функции щитовидной железы (С). Саейй II е

Класс IIa

-

Пероральная проба с нагрузкой глюкозой (В). Саейй II b

Класс IIb

-

Высокочувствительный С-реактивный белок (В);

-

Липопротеин (а), АпоАи АпоВ (В);

-

Гликированный гемоглобин (В);

-

NT-proBNP – концевой фрагмент мозгового натрийуретического пептида (В).

Rkfcc II a

1.Липидный профиль и гликемия натощак ежегодно (С).

Примечание:* А, В, С — уровни доказательств

при стабильной стенокардии.

| Анализ | Обоснование |

| Гемоглобин | Анемия предрасполагает к стенокардии |

| Глюкоза в крови | Сахарный диабет является одним из основных факторов риска ИБС |

| Липидограмма (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | Гиперлипидемия является одним из основных факторов риска ИБС. Липидограмма обязательна при лечении статинами |

| Лейкоцитарная формула | Инфекции провоцируют стенокардию |

| Ферментные маркеры некроза миоцитов | Дифференциальный диагноз инфаркта миокарда |

Инструментальные исследования

К методам объективизации наличия ИБС относят:

• ЭКГ, записанную во время приступа;

• суточное мониторирование ЭКГ;

• нагрузочные пробы – велоэргометрию, тредмил-тест;

• стресс-эхокардиографию (стресс-ЭхоКГ) – нагрузочную, с добутамином, чреспищеводнойэлектрокардиостимуляцией (ЭКС);

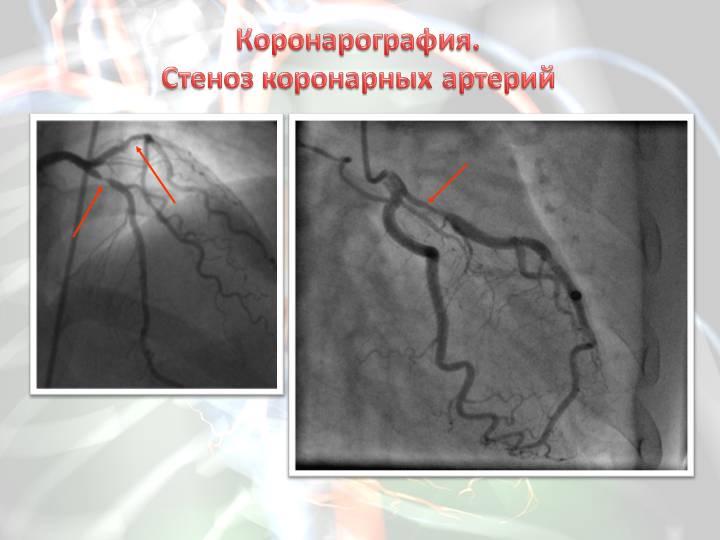

• коронарную артериографию;

• мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий;

• сцинтиграфию миокарда в покое и при физической нагрузке.

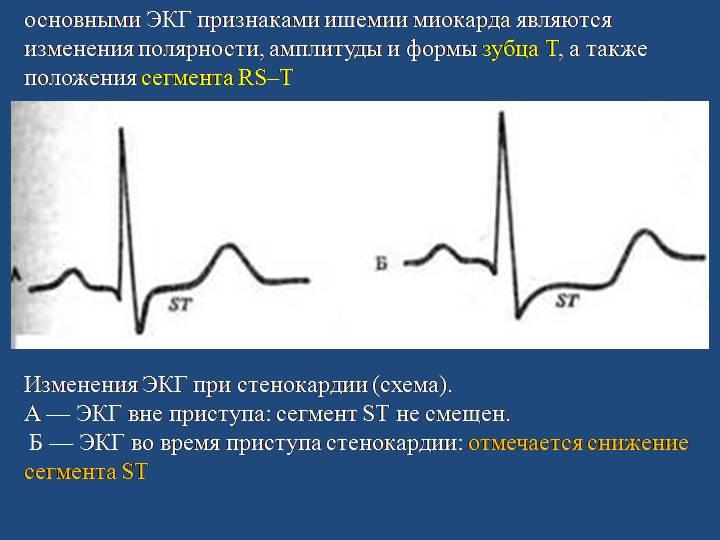

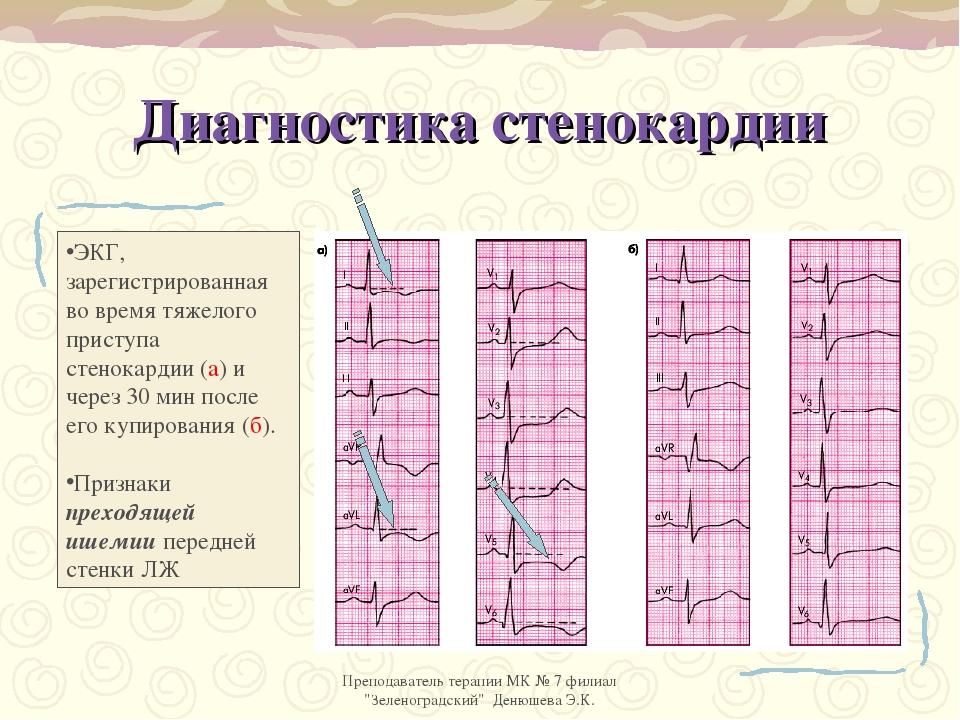

ЭКГ. ЭКГ-изменения при ишемии миокарда (во время приступа

стенокардии) представлены нарушениями реполяризации в виде изменения зубцов Т и смещения сегмента STвниз (субэндокардиальная ишемия) или вверх (трансмуральная ишемия) от изолинии либо нарушениями ритма сердца.

Рис. 14 ЭКГ при стенокардии

Рис. 15 ЭКГ при стенокардии

Суточное мониторирование ЭКГ (запись ЭКГ в течение суток с последующим анализом с помощью компьютерных программ) позволяет выявить наличие болевых и безболевых эпизодов ишемии миокарда в привычных для пациентов условиях, а также возможные нарушения ритма сердца на протяжении суток.

Нагрузочные пробы. Основные показания к проведению нагрузочных проб следующие:

• дифференциальная диагностика ИБС;

• определение индивидуальной переносимости физической нагрузки;

• оценка эффективности лечебных мероприятий;

• экспертиза трудоспособности больных;

• оценка прогноза;

• оценка эффективности проводимой лекарственной терапии. Абсолютными противопоказаниями к проведению нагрузочныхпроб выступают инфаркт миокарда давностью менее 7 сут, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового кровообращения, острый тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) III-IV функционального класса, выраженная легочная недостаточность, лихорадка.

Суть метода состоит в ступенчатом дозированном увеличении физической нагрузки с одновременной регистрацией ЭКГ и АД. При физической нагрузке потребность миокарда в кислороде увеличивается вследствие учащения ритма сердца, однако из-за сужения сосуда увеличение кровотока невозможно, поэтому возникают сначала характерные изменения на ЭКГ, а затем и типичный болевой приступ. Чувствительность велоэргометрии составляет 50-80%, специфичность – 80-95%.

Критерии прекращения пробы:

• приступ стенокардии;

• признаки ишемии миокарда на ЭКГ;

• достижение целевой частоты сердечных сокращений (ЧСС);

• выраженное утомление;

• отказ пациента.

Проба с физической нагрузкой считается положительной, если воспроизводятся типичные для пациента боль или стеснение в груди и возникают характерные для ишемии изменения на ЭКГ [рекомендации Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК), 2008].

ЭхоКГв покое позволяет определить сократительную способность миокарда и провести дифференциальную диагностику болевого синдрома: пороки сердца, легочная гипертензия, кардиомиопатия (КМП), перикардиты, пролапс митрального клапана, гипертрофия левого желудочка при артериальной гипертензии (АГ).

Стресс-ЭхоКГ – более точный метод обнаружения недостаточности венечных артерий. Суть его заключается в эхокардиографической оценке подвижности сегментов левого желудочка при увеличении ЧСС в результате введения добутамина, чреспищеводной электрической кардиостимуляции (ЭКС) или под влиянием физической нагрузки.

При учащении сердечного ритма повышается потребность миокарда в кислороде и возникает дисбаланс между доставкой кислорода по суженным венечным артериям и потребностью в нем определенного участка миокарда. Вследствие этого дисбаланса возникают локальные нарушения сократимости миокарда. Изменения локальной сократимости миокарда предшествуют другим проявлениям ишемии (изменениям на ЭКГ, болевому синдрому). Чувствительность метода стресс-ЭхоКГ составляет 65-90%, специфичность – 90-95%.

В отличие от нагрузочных проб, стресс-ЭхоКГ позволяет выявить недостаточность венечных артерий при поражении одного сосуда. Показаниями к стресс-ЭхоКГ выступают следующие состояния.

• Атипичная стенокардия напряжения: наличие эквивалентов стенокардии или нечеткое описание пациентом болевого синдрома.

• Трудность или невозможность выполнения нагрузочных проб.

• Неинформативность нагрузочных проб при типичной клинической картине стенокардии.

• Отсутствие изменений на ЭКГ при нагрузочных пробах из-за блокады ножек пучка Гиса, признаков гипертрофии левого желудочка, признаков синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта при типичной клинической картине стенокардии напряжения.

• Положительная нагрузочная проба при велоэргометрии у молодых женщин (так как вероятность ИБС низка).

Коронарная ангиография. Данный метод считают «золотым стандартом» в диагностике ИБС, поскольку он позволяет определить наличие, локализацию и степень сужения венечных артерий. Проведение коронарной ангиографии показано в следующих случаях (рекомендации ВНОК, 2008).

Рис. 16 Ангиография коронарных сосудов

• Тяжелая стенокардия (Ш-IV функционального класса), сохраняющаяся на фоне проведения адекватной антиангинальной терапии.

• Признаки выраженной ишемии миокарда по результатам неинва-зивных тестов.

• Наличие у больного в анамнезе эпизодов внезапной сердечной смерти или опасных желудочковых нарушений ритма.

•Прогрессирование заболевания по данным динамики неинвазивных тестов.

•Сомнительные результаты неинвазивных тестов у лиц с социально значимыми профессиями (водителей общественного транспорта, летчиков и др.).

• Раннее развитие тяжелой стенокардии (III функционального класса) после инфаркта миокарда и реваскуляризации миокарда (до 1 мес).

Относительные противопоказания к коронарной ангиографии:

• острая почечная недостаточность;

• хроническая почечная недостаточность (ХПН);

• активное желудочно-кишечное кровотечение, обострение язвенной болезни;

• аллергия на контрастное вещество и непереносимость йода;

• выраженные коагулопатии, тяжелая анемия;

• неконтролируемая АГ;

• острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК);

• выраженное нарушение психического состояния больного;

• интоксикация сердечными гликозидами;

• гипокалиемия;

• лихорадка и острые инфекции;

• инфекционный эндокардит;

• тяжелое основное некардиологическое заболевание;

• декомпенсированная ХСН и отек легких;

• выраженное поражение периферических артерий, ограничивающее артериальный доступ;

• отказ больного от возможного дальнейшего лечения после исследования (эндоваскулярного вмешательства или коронарного шунтирования).

Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий (МСКТ) – метод визуализации артерий сердца на основе рентгеновской компьютерной томографии. Показания:

•определение коронарного атеросклероза на основании выявления и количественной оценки коронарного кальциноза;

• неинвазивнаякоронарография;

• неинвазивнаяшунтография (артериальные и венозные шунты). Сцинтиграфия миокарда – метод визуализации, позволяющий

выявить участки ишемии. Метод весьма информативен при невозможности оценки ЭКГ в связи с блокадами ножек пучка Гиса.

С диагностической точки зрения удобна классификация болей в грудной клетке Американской коллегии кардиологов/Американской ассоциации сердца (2003).

• Типичная стенокардия:

– загрудинная боль или дискомфорт характерного качества и продолжительности;

– боль возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе;

– боль проходит в покое или после приема нитроглицерина.

• Атипичная стенокардия: два из вышеперечисленных признаков.

• Несердечная боль: один или ни одного из вышеперечисленных признаков.

В типичных случаях стабильную стенокардию напряжения диагностируют на основании детального сбора анамнеза, подробного физического обследования пациента, записи ЭКГ в состоянии покоя и последующего критического анализа полученных данных. Считают, что эти виды обследования (анамнез, осмотр, аускультация, ЭКГ) достаточны для диагностики стенокардии напряжения при ее классическом проявлении в 75% случаев.

При сомнениях в диагнозе последовательно проводят суточное мони-торирование ЭКГ, нагрузочные пробы, стресс-ЭхоКГ, при соответствующих условиях – сцинтиграфию миокарда. На заключительном этапе диагностики необходима ангиография коронарных артерий. Следует отметить, что наряду с диагностикой стенокардии нужно выявлять факторы риска.

Цели лечения стабильной стенокардии напряжения:

• улучшение прогноза – профилактика инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти;

• уменьшение выраженности (устранение) симптомов заболевания. Для достижения этих целей применяют немедикаментозные, медикаментозные (лекарственные) и хирургические методы лечения.

Немедикаментозное лечение

Немедикаментозное лечение подразумевает воздействие на факторы риска ИБС:

• диетические мероприятия в целях уменьшения дислипидемии и снижения массы тела;

• прекращение курения;

•достаточная физическая активность при отсутствии противопоказаний.

Кроме того, необходимы нормализация уровня АД и коррекция нарушений углеводного обмена. Важная составляющая лечения стенокардии напряжения – информирование и обучение пациента. Подробнее о немедикаментозном лечении ИБС.

Рис. 17 Диета, исключающая атеросклероз

Рис. 18 Неотложная помощь при приступе стенокардии

Медикаментозное лечение

Основными классами лекарственных средств (ЛС) для лечения стабильной стенокардии напряжения выступают следующие (рекомендации ВНОК, 2008).

• Антиагреганты – ацетилсалициловая кислота, клопидогрел.

• Бета-Адреноблокаторы.

• Нитраты, молсидомин.

• Блокаторы медленных кальциевых каналов.

• Цитопротекторы – триметазидин.

• Антигиперлипидемические средства.

• Ингибиторы АПФ.

Всем больным со стенокардией напряжения при отсутствии противопоказаний для улучшения прогноза (то есть увеличения продолжительности жизни) следует назначать антиагреганты (ацетилсалициловую кислоту, а при ее непереносимости – клопидогрел), антигиперлипидемические средства (статины) и ингибиторы АПФ.

Для улучшения качества жизни необходимо назначение антиан-гинальных (антиишемических) ЛС, позволяющих купировать и/или предотвращать приступы стенокардии: р-адреноблокаторов, блокато-ров медленных кальциевых каналов, нитратов и нитратоподобных препаратов, препаратов с метаболическим (цитопротективным) действием, а также их комбинаций.

Антиагреганты

В клинических исследованиях показано, что применение ацетилсалициловой кислоты в дозе 75-325 мг/сут значительно снижает риск развития инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти. Больным стенокардией следует назначать ацетилсалициловую кислоту при отсутствии противопоказаний – язвенной болезни, болезней печени, повышенной кровоточивости, непереносимости препарата.

Нитраты

При введении нитратов происходит системная венодилатация, приводящая к уменьшению притока крови к сердцу (уменьшению преднагрузки), снижению давления в камерах сердца и уменьшению напряжения миокарда. Это способствует улучшению кровотока в субэндокардиальных слоях миокарда, страдающих в первую очередь от ишемии.

Нитраты также вызывают снижение АД, уменьшают сопротивление току крови и постнагрузку. Кроме того, имеют значение расширение крупных венечных артерий и увеличение коллатерального кровотока.

Эту группу препаратов подразделяют на нитраты короткого действия (нитроглицерин) и нитраты пролонгированного действия (изосорбидадинитрат и изосорбидамононитрат).

Для купирования приступа стенокардии применяют нитроглицерин. Таблетированные формы назначают сублингвально в дозе 0,3-0,6 мг.

Кроме таблетированных существуют аэрозольные формы (спреи), применяемые в дозе 0,4 мг также сублингвально. Нитраты короткого действия купируют боли через 1-5 мин. Повторные дозы нитроглицерина для купирования приступа стенокардии можно использовать с 5-минутным интервалом. Следует помнить, что нитроглицерин в таблетках для сублингвального применения теряет свою активность через 2 мес с момента открытия пробирки в связи с летучестью нитроглицерина, поэтому необходима регулярная замена препарата.

Для предупреждения приступов стенокардии, возникающих чаще 1 раза в неделю, применяют нитраты длительного действия (изо-сорбидадинитрат и изосорбидамононитрат).

• Дозировки изосорбидадинитрата составляют 10-20 мг 2-4 раза в сутки (иногда до 6) за 30-40 мин до предполагаемой физической нагрузки. Ретардные формы изосорбидадинитрата назначают в дозе 40-120 мг 1-2 раза в сутки до предполагаемой физической нагрузки.

• Таблетки изосорбидамононитрата назначают в дозе 10-40 мг 2-4 раза в сутки, а ретардные формы – в дозе 40-120 мг 1-2 раза в сутки также за 30-40 мин до предполагаемой физической нагрузки.

Побочные действия нитратов: головная боль в связи с дилатацией вен мозга, тахикардия, артериальная гипотензия, шум в ушах, тошнота, рвота, синдром отмены (учащение приступов стенокардии после резкой отмены нитратов).

Противопоказания

• Абсолютные противопоказания артериальная гипотензия и гипо-волемия (АД —

• Относительные противопоказания повышенное внутричерепное давление (ВЧД), склонность к ортостатической артериальной ги-потензии, гипертрофическая КМП, выраженный стеноз устья аорты, выраженный стеноз митрального отверстия, закрытоугольная глаукома.

Толерантность к нитратам (потеря чувствительности, привыкание). Регулярное ежедневное применение нитратов в течение 1-2 нед и более может привести к уменьшению или исчезновению антиангинального эффекта. Причинами развития толерантности к нитратам считают уменьшение образования оксида азота, ускорение его инактивации из-за повышения активности фосфодиэстераз и повышение образования эндотелина-1, обладающего сосудосуживающим действием.

Основным способом профилактики толерантности к нитратам длительного действия, исходя из механизма их действия, считают асимметричное (эксцентричное) назначение нитратов (например, 8 ч утра и 15 ч дня для изосорбидадинитрата либо только 8 ч утра для изосорбидамононитрата). Таким образом обеспечивают безнитратный период длительностью более 6-8 ч для восстановления чувствительности гладко-мышечных клеток сосудистой стенки к действию нитратов. Как правило, безнитратный период рекомендуют пациентам на время минимальной физической активности и минимального количества болевых приступов (в каждом случае индивидуально).

Молсидомин

Близким по действию к нитратам считают препарат молсидомин (нитросодержащий вазодилататор). После всасывания молсидомин превращается в активное вещество, преобразующееся в оксид азота, что в конечном итоге приводит к расслаблению гладких мышц сосудов. Молсидомин применяют в дозе 2-4 мг 2-3 раза в сутки либо 8 мг 1-2 раза в сутки (пролонгированные формы). Противопоказания и побочные эффекты молсидомина те же, что у нитратов.

Бета-Адреноблокаторы

Антиангинальный эффект Бета-адреноблокаторов обусловлен снижением потребности миокарда в кислороде вследствие урежения ЧСС и уменьшения сократимости миокарда. Кроме того, при урежении ритма сердца возникает удлинение времени диастолического расслабления миокарда, что также оказывает антиангинальный эффект из-за увеличения продолжительности кровенаполнения венечных сосудов в диастолу.

Для лечения стенокардии применяют как селективные (действуют преимущественно на бета 1адренорецепторы), так и неселективные (действуют на бета 2-адренорецепторы) Бета-адреноблокаторы.

• Из кардиоселективных Бета-адреноблокаторов применяют метопро-лол в дозе 25-200 мг/сут в 2-3 приема; бетаксолол в дозе 10-20 мг 1 раз в сутки; бисопролол в дозе 5-20 мг 1 раз в сутки; атенолол в дозе 25-200 мг/сут. В последнее время стали использовать Бета-адреноблокаторы, вызывающие расширение периферических сосудов, например, карведилол.

• Из неселективных Бета-адреноблокаторов для лечения стенокардии применяют пропранолол в дозе 10-40 мг 4 раза в сутки, надолол в дозе 20-160 мг 1 раз в сутки.

Побочные эффекты Бета-адреноблокаторов: брадикардия, блокады сердца, бронхоспазм, артериальная гипотензия, нарушения углеводного и липидного обмена, головокружение, нарушения сна, усталость, депрессия, снижение работоспособности, ухудшение памяти, половая дисфункция, синдром отмены.

Противопоказания к назначению Бета-адреноблокаторов: синусовая брадикардия, АВ-блокада, синоатриальная блокада, АГ, бронхооб-структивные заболевания, перемежающаяся хромота, синдром Рейно, эректильная дисфункция, психогенная депрессия.

Блокаторы медленных кальциевых каналов

Антиангинальный эффект блокаторов медленных кальциевых каналов заключается в умеренной вазодилатации (в том числе и венечных артерий), снижении потребности миокарда в кислороде (у представителей подгрупп верапамила и дилтиазема).

Длительно действующий (ретардированный) нифедипин для лечения стенокардии применяют в дозе 30-90 мг 1 раз в сутки; верапамил -80-120 мг 2-3 раза в сутки; дилтиазем – 30-90 мг 2-3 раза в сутки.

Статины

Снижение концентрации общего холестерина и холестерина ЛПНП с помощью гиполипидемических средств (симвастатина, правастатина) положительно влияет на прогноз больных стабильной стенокардией напряжения.

Метаболические средства

Триметазидин улучшает метаболизм миокарда за счет переключения на энергетически более эффективный путь использования кислорода.

Ингибиторы АПФ

Эти препараты особенно показаны пациентам, имеющим признаки дисфункции левого желудочка, сопутствующую АГ, гипертрофию левого желудочка, сахарный диабет.

Комбинированное лечение

При неэффективности монотерапии Бета-адреноблокаторами, нитратами, блокаторами кальциевых каналов необходимо их комбинированное применение: нитратов с Бета-адреноблокаторами, нитратов с блокаторами медленных кальциевых каналов, Бета-адреноблокаторов с блокаторами медленных кальциевых каналов дигидропиридинового ряда (нифедипин) и нитратами. Ко всем комбинациям можно добавить триметазидин. Тем не менее следует помнить, что назначение препаратов 3-4 разных групп не всегда приводит к усилению антиангинального эффекта.

Хирургическое лечение

Реваскуляризации миокарда

Реваскуляризация миокарда – восстановление его кровоснабжения. Она может заключаться в коронарном шунтировании или баллонной ди-латации коронарных артерий с установкой специального металлического эндопротеза – стента. Цель реваскуляризации – улучшение прогноза (профилактика инфаркта миокарда и внезапной смерти, уменьшение или полная ликвидация симптомов). Основные факторы, определяющие выбор метода лечения, – индивидуальный сердечно-сосудистый риск и выраженность симптомов.

Коронарное шунтирование

Суть метода заключается в создании анастомоза между аортой (или внутренней грудной артерией) и венечной артерией ниже (дистальнее) места сужения для восстановления кровоснабжения миокарда. В качестве трансплантата применяют участок подкожной вены бедра, левую и правую внутренние грудные артерии, правую желудочно-сальниковую артерию, нижнюю надчревную артерию. Показания к операции могут быть определены только на основании результатов данных коронарографии и вентрикулографии с учетом клинических данных. Анатомические изменения коронарных артерий, при которых коронарное шунтирование способно улучшить прогноз:

• значительный стеноз главного ствола левой коронарной артерии;

• значительный проксимальный стеноз трех основных коронарных артерий;

• значительный стеноз двух основных коронарных артерий, включая выраженный стеноз проксимальной части левой передней нисходящей коронарной артерии.

При коронарном шунтировании возможны осложнения – инфаркты миокарда в 4-5% случаев (до 10%). Смертность составляет 1% при однососудистом и 4-5% – при многососудистом поражении. К поздним осложнениям аортокоронарного шунтирования относят рестенозирование (при использовании венозных трансплантатов в 10-20% случаев в течение первого года и по 2% каждый год в течение 5-7 лет). При применении артериальных трансплантатов шунты остаются открытыми у 90% пациентов в течение 10 лет. В течение 3 лет стенокардия возобновляется у 25% пациентов.

Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика (баллонная дилатация) и стентирование

Суть метода заключается в расширении суженного участка венечной артерии миниатюрным баллоном под большим давлением при визуальном контроле во время ангиографии. Вслед за этим в место сужения устанавливают специальное приспособление – стент (тончайший проволочный каркас, предотвращающий сужение артерии).

По рекомендациям ВНОК (2008) кандидатами на реваскуляризацию миокарда считают больных, у которых есть показания к проведению коронарной ангиографии.

Дополнительными показаниями считают следующие:

• медикаментозная терапия не обеспечивает удовлетворительный контроль симптомов;

•неинвазивные методы демонстрируют наличие распространенной зоны ишемии;

•высокая вероятность успеха при допустимом риске послеоперационных осложнений;

• больной предпочитает инвазивное лечение и имеет полную информацию о риске, связанном с вмешательством.

Нецелесообразно рекомендовать инвазивное лечение больным, у которых риск периоперационной смерти превышает расчетную ежегодную смертность.

Выбор метода реваскуляризации основан на следующих факторах:

• риске развития осложнений и смерти после вмешательства;

•вероятности успеха, включая техническую возможность выполнения ангиопластики или коронарного шунтирования;

• риске рестеноза или окклюзии шунта;

• полноте реваскуляризации;

• наличии сахарного диабета;

• опыте лечебного учреждения;

• желании больного.

Противопоказания к реваскуляризации миокарда.

• Больные со стенозированием одной или двух коронарных артерий без выраженного проксимального сужения передней нисходящей артерии, у которых симптомы стенокардии легкие или отсутствуют и не проводилась адекватная медикаментозная терапия; в таких случаях инвазивное вмешательство нецелесообразно, так же как и при отсутствии признаков ишемии миокарда во время неинвазивных тестов или наличии ограниченных участков ишемии жизнеспособного миокарда.

• Пограничный стеноз (50-70%) коронарных артерий (помимо главного ствола левой коронарной артерии) и отсутствие признаков ишемии миокарда при неинвазивном исследовании.

• Незначимый стеноз коронарных артерий (

• Высокий риск осложнений или смерти (возможная летальность — 10-15%, за исключением тех случаев, когда он нивелируется ожидаемым значительным улучшением выживаемости или качества жизни).

I этап. Обследование.

Медицинская сестра доброжелательно с большим участием и тактом выясняет условия жизни пациента, его проблемы, жалобы на нарушения жизненных потребностей. Очень подробно собирается информация о болях в сердце: их характер, локализация, иррадиация, условия возникновения и купирования.

Как правило, боли в сердце сопровождаются другими симптомами: головная боль, головокружение, одышка, лихорадка, слабость и др. Эти симптомы проясняют обстоятельства или следствия заболевания сердца, боли в сердце. При объективном обследовании можно выявить повышенное или сниженное АД, слабость или напряжение пульса, цианоз, одышку, влажность кожи (холодный липкий пот), олигурию.

Подробное выяснение обстоятельств жизни, проблем пациента позволит медицинской сестре принять правильные решения по спасению жизни, по специфике ухода за пациентом.

II этап. Определение проблем пациента (сестринский диагноз).

Проблемы пациента

Настоящие:

– жалобы на боли в области сердца (за грудиной) сжимающие, возникают при физической нагрузке и после волнений, а иногда и в покое. Боли купируются приемом нитроглицерина (через 2-4 мин), но после приступа беспокоит головная боль;

– боли в области сердца иногда сопровождаются кратковременными перебоями в области сердца;

– одышка при физической нагрузке. Физиологические:

– трудности с актом дефекации. Психологические:

– больной очень переживает из-за неожиданности своей болезни, которая нарушила его жизненные планы, а также снизила качество жизни.

Приоритетные:

– одышка при физической нагрузке.

Потенциальные:

– боли в области сердца, возникающие и в покое, свидетельствуют о прогрессировании болезни, может развиться инфаркт миокарда.

Отсутствие знаний:

– причинах заболевания;

– прогнозе болезни;

– необходимости принимать назначенное лечение;

– факторах риска;

– правильном питании;

– самоуходе.

III этап. Планирование сестринских вмешательств.

| Цели сестринских вмешательств | План сестринских вмешательств |

| Через 30 минут пациент не будет испытывать боль в сердце | 1. Удобно уложить пациента. 2. Дать 1 таблетку нитроглицерина (если АД более 100 мм рт. ст.) под язык, через 5 минут повторить. 3. Поместить левую руку в местную ванну (45°С) на 10 минут. 4. Вызвать врача, если боль держится. 5. Наложить горчичники на область сердца. 6. Приготовить для инъекций: 10% раствор (1 мл) трамала, 1 мл 1% раствора промедола, 1 мл 0,005% фентанила, 10 мл 0,25% раствора дроперидола. 7. Дать разжевать 1/2 таблетки ацетилсалициловой кислоты |

| Пациент не будет испытывать чувство страха через 20 минут | 1. Побеседовать с пациентом о сути его заболевания,о его благоприятных исходах. 2. Обеспечить контакт пациента с выздоравливающими. 3. Дать выпить 30-40 капель настойки валерианы. 4. Приготовить для инъекции по назначению врача: 2 мл 0,5 раствора диазепама (реланиум, седуксен, сибазон). 5. Побеседовать с родственниками о характере общения с пациентом |

| Через 1 час пациент не будет чувствовать слабость, дурноту | 1. Удобно, с приподнятой грудной клеткой уложить пациента в сухую теплую постель. 2. Согреть пациента: грелки к конечностям, теплое одеяло, горячий чай. 3. Менять своевременно белье. 4. Обеспечить палату свежим воздухом, а пациент – кислородом из кислородной подушки. 5. Измерить АД, оценить пульс, вызвать врача. 6. Приготовить для инъекций по назначению врача: 2 мл кордиамина, 1 мл 1% димедрола), 1 мл 0,025% строфантина, капельницу для внутреннего капельного введения поляризующей смеси, ампулы с преднизалоном (по 30 мг), 2 мл 1% лидокаина. 7. Считать почасовой диурез, измерять АД, оценивать пульс каждые 10 минут. |

| Через несколько минут сознание пациента восстановится | 1. Оценить пульс (возможно – менее 40 в 1 мин). 2. Уложить пациента горизонтально. 3. Вызвать врача. 4. Приготовить для инъекций: 1 мл 0,1% раствор атропина, 10 мл 2,4% раствора эуфиллина |

| Пациент через 1-2 дня не будет испытывать неудобство из-за дефицита движений | 1. Провести разъяснительную работу о необходимости строгого постельного режима. 2. Если пациенту очень неудобно лежать на спине, уложить пациента в соответствии со строгим постельным режимом на правом боку. 3. Убедить пациента, что через сутки чувство неудобства исчезнет. 4. Побеседовать с родственниками о необходимости беседой, чтением отвлекать пациента от мыслей о неудобстве. |

IV этап. Реализация плана сестринских вмешательств

Медицинская сестра последовательно выполняет план Сестринских вмешательств.

Действия медсестры

Проведение общего ухода за больным:

– смена нательного и постельного белья, кормление пациента соответственно назначенной диете, проветривание палаты (следить, чтобы не было сквозняков);

– выполнение всех назначений врача;

– подготовка больного к диагностическим исследованиям.

Обучение пациента и его родственников правильному приему нитроглицерина во время приступа болей. Обучение пациента и его родственников ведению дневника наблюдений

Проведение бесед:

– закрепить в сознании больного факт, что при приступе стенокардии может развиться инфаркт миокарда, при отсутствии бережного отношения к своему здоровью приступ может закончиться летально;

– убедить пациента в необходимости систематически принимать антиангинальные и гиполипидемические лекарства;

– необходимости изменения диеты;

– необходимости постоянного контроля за своим состоянием.

Беседа с родственниками в связи с необходимостью соблюдения диеты и контроля за своевременным приемом лекарств.

Мотивировать пациента к изменению образа жизни (уменьшению факторов риска).

Консультировать пациента/семью по вопросам профилактики.

Осложнения стенокардии:

– острый инфаркт миокарда;

– острая сердечная недостаточность.

Показания к госпитализации:

– впервые возникшая стенокардия напряжения;

– прогрессирующая стенокардия напряжения;

– стенокардия, впервые возникшая в покое;

– спонтанная (вазоспастическая) стенокардия.

Все больные с указанными выше видами стенокардии должны быть срочно госпитализированы в специализированные кардиологические отделения.

Неотложная доврачебная помощь при приступе стенокардии

| Действия | Обоснование |

| Вызвать врача | Для оказания квалифицированной помощи |

| Успокоить, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха, придать удобное положение | Для снятия психоэмоционального напряжения |

| Измерить АД, подсчитать пульс, ЧДД | Контроль состояния |

| Дать через маску увлажненный кислород | Уменьшить гипоксию |

| Дать 1 табл. нитроглицерина (0,0005 г) под язык. При отсутствии эффекта через 3 мин повторить 3 раза под контролем АД и ЧСС | Для снятия спазма коронарных артерий |

| Дать корвалол, или валокардин (25-35 кап.), или настойку валерианы (25 кап.) | Снять эмоциональную нагрузку |

| Поставить горчичники на область сердца, горячие грелки к кистям | Отвлекающая процедура |

| Дать внутрь 0,25 г аспирина, медленно разжевать | Для предупреждения тромбоза |

| Снять ЭКГ в 10 отведениях | Для контроля состояния |

Подготовить аппаратуру, инструментарий, медикаменты:

• систему для внутривенного вливания, шприцы для в/в, в/м и п/к введения препаратов, жгут, аппарат ЭКГ;

• преднизолон, нитраты (амп.), бета-блокаторы (амп), физиологический раствор во флаконах по 500 мл стерильно; реланиум (амп.), эуфиллин 2,4 % раствор 10 мл (амп.).

V этап. Оценка эффективности сестринских вмешательств

Оценив положительный результат сестринских вмешательств, убедившись, что цель достигнута, медицинская сестра продолжает наблюдение за состоянием пациента, за АД, пульсом, физиологическими отправлениями, температурой тела.

Возможно возникновение новых проблем:

-

отсутствие аппетита;

-

сухость слизистой оболочки полости рта, языка;

-

олигурия;

-

запор;

-

одышка.

Медицинская сестра устанавливает цели решения новых проблем, составляет план сестринских вмешательств, выполняет его. Все данные о реализации и оценке эффективности сестринских вмешательств медицинская сестра заносит в сестринскую историю регистрации состояния здоровья пациента.

Первичная профилактика стенокардии (снижающая частоту ИБС) – здоровый образ жизни, «уход из-под воздействия» (курения, избыточного веса, гиподинамии) и коррекция АГ.

Вторичная профилактика ИБС:

• немедикаментозная (ТКОЖ, уход от коронарных ФР, рациональная физическая активность);

• лекарственная – назначение аспирина или лопидогреля, (под контролем АГ), статинов (или других гиполипидемических ЛС) и ИАПФ. Следует также диагностировать и агрессивно лечить АГ, нарушение обмена липидов и СД.

Выберите один правильный ответ

1. Нормальный уровень холестерина в крови у взрослых

а) 2,8 ммоль/л

б) 4,0 ммоль/л

в) 5,2 ммоль/л

г) 6,9 ммоль/л

2. Основными причинами развития заболеваний сердечно-сосудистой системы являются

а) неблагоприятные климатические условия

б) природно-экологические факторы

в) гиперлипидемия

г) рациональное питание

3. Синюшное окрашивание губ и кончиков пальцев — это

а) гиперемия

б) иктеричность

в) диффузный цианоз

г) акроцианоз

4. Частота сердечных сокращений 110 уд/мин.

а) брадикардия

б) тахикардия

в) экстрасистолия

г) норма

5. Фактор риска развития атеросклероза

а) высокий уровень холестерина

б) занятия физической культурой

в) неотягощенная наследственность

г) рациональное питание

6. При атеросклерозе поражаются

а) артерии

б) вены

в) капилляры

г) мышцы

7. Осложнения атеросклероза

а) асцит, анасарка

б) инсульт, инфаркт миокарда

в) пиелонефрит, цистит

г) пневмония, бронхит

8. Основные симптомы при атеросклерозе артерий головного мозга

а) головная боль, ухудшение памяти

б) загрудинная боль, нарушение ритма сердца

в) снижение аппетита и массы тела

г) тошнота, рвота

9. Большое количество холестерина содержат

а) крупы, бобовые

б) овощи, фрукты

в) рыба, ягоды

г) яйца, икра

10. Профилактика атеросклероза включает

а) занятия физической культурой

б) закаливание

в) санацию хронических очагов инфекции

11. Основная причина смертности при заболеваниях органов кровообращения

а) гипертоническая болезнь

б) ишемическая болезнь сердца

в) пороки сердца

г) ревматизм

12. Основная причина ишемической болезни сердца

а) атеросклероз коронарных артерий

б) гипертоническая болезнь

в) пороки сердца

г) ревматизм

13. Основной симптом стенокардии

а) слабость

б) сжимающая, давящая боль

в) одышка

г) тошнота

14. Загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при

а) инфаркте миокарда

б) ревмокардите

в) остеохондрозе

г) стенокардии

15. Независимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей загрудинной боли

а) введение морфина

б) введение анальгина

в) нитроглицерин под язык

г) димедрол внутрь

16. Факторы риска ИБС

а) гипотония

б) переохлаждение

в) гиповитаминоз

г) гиподинамия

17. Функциональный класс стабильной стенокардии характеризует

а) состояние сердечной мышцы

б) объём сердечного выброса

в) переносимость физических нагрузок

г) наличие факторов риска

18. Аэрозольная форма нитроглицерина

а) нитронг

б) нитросорбид

в) нитрогранулонг

г) нитроминт

19. Для расширения коронарных артерий медсестра применяет

а) гепарин

б) морфин

в) нитроглицерин

г) панангин

20. Длительность боли при стенокардии не более

а) 30 минут

б) 60 минут

в) 120 минут

г) 180 минут

Эталон ответов

1 в, 2 в, 3 г, 4 б, 5 а, 6 а, 7 б, 8 а, 9 г, 10 а, 11 б, 12 а, 13 б, 14 г, 15 в, 16 г, 17 в, 18 г, 19 в, 20 а.

Данное методическое пособие может быть использовано преподавателем для проведения практического занятия по дисциплине ПМ. 02.Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах МДК 02.01. «Сестринское дело в терапии с курсом

первичной медицинской помощи» при изучении темы «Сестринская помощь при ИБС – стенокардии».

На данном занятии в большей степени внимание отводится работе студентов. Обучающиеся используют подготовленные преподавателем материалы (методическое пособие для студентов), где содержатся обучающие и контролирующие задания, нацеленные на приобретение навыков практической работы.

Методы и приемы обучения, используемые на занятии, помогают достижению поставленных целей.

Основная:

-

В.В.Новицкий, Е.Д.Гольберг, «Патофизиология», учебник в 2-х томах, I том 4-е издание, ГЕОТАР-Медиа, 2017. – 848 с.

-

1. В. Г. Лычев, «Сестринское дело в терапии. С курсом первичной медицинской помощи» Карманов В. К. учебное пособие 2 е изд., перераб. И доп. – М.: ФОРУМ : инфара – м, 2018. – 544с.

-

2. В. И. Маколкин, « Сестринское дело в терапии» Овчаренко С. И., Семенков Н. Н. – ООО «Медицинское информационное агенство», 2018 – 544 с.

-

3. Э. В. Смолева, «Терапия с курсом первичной медико – санитарной помощи» Аподиакос Е. В Серия «Среднее профессиональное образование» - Ростов н/Д: «Феникс», 2016. – 544 с.

Дополнительная:

Маколкин С.И. Внутренние болезни : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. – М. : ГЭОТАР-Медиа,

2017. – 768 с.

Интернет-ресурсы

-

Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] / В. С. Пауков, П.Ф. Литвицкий – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970428139.html

Приложения

Приложение 1 Вводный контроль:

Вариант 1

1 Нарисуйте опознавательные линии на грудной клетке.

За правильно выполненное задание 5 баллов.

2 Нарисуйте точки аускультации на грудной клетке.

За правильно выполненное задание 5 баллов.

3 Кровохарканье –

4 Одышка –

5 Цианоз –

Выберите один правильный ответ

1. Компенсаторные механизмы при сердечной недостаточности

а) расширение полостей сердца и тахикардия;

б) усиление гемопоэза и увеличение ОЦК;

в) выброс гормонов коры надпочечников и сужение сосудов;

г) застой крови в большом круге и появление отеков.

2. Дилатация полостей сердца бывает

а) физиологической и патологической;

б) компенсированной и декомпенсированной;

в) тоногенной и миогенной;

г) временной и постоянной.

3. Гиперемия – это

а) увеличения кровенаполнения ткани;

б) покраснение ткани;

в) воспаление ткани;

г) уменьшение кровенаполнения ткани.

4. Причиной венозной гиперемии может быть

а) повышенное потребление кислорода тканями;

б) увеличение вязкости крови;

в) сдавление вен;

г) усиление ЧСС.

5. Сладж – это

а) скучивание и слипание эритроцитов;

б) внутрисосудистое свертывание крови;

в) активизация свертывающей системы крови;

г) врожденное нарушение способности крови к свертыванию.

6. Инфарктом называется

а) только заболевание сердечной мышцы;

б) некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой;

в) некроз участка органа как исход ишемии;

г) обратимые изменения в тканях в результате ишемии.

7. Тромбоз возникает из-за

а) активизации свертывающей системы крови;

б) закупорки сосуда сгустком крови;

в) замедления кровотока, повреждение сосудистой стенки, усиление свертываемости крови;

г) потери жидкости и сгущения крови.

8. Эмбол – это

а) сгусток крови;

б) пузырек воздуха;

в) сгусток фибрина;

г) любой материальный объект, закупоривший сосуд.

9. Скопление крови в тканях – это

а) кровоизлияние;

б) гематома;

в) кровоподтек;

г) геморрагия.

10. Лимфедема – это

а) лимфатический отек;

б) истечение лимфы из поврежденного лимфатического сосуда;

в) скопление лимфы в тканях;

г) воспаление лимфатического сосуда.

Вариант 2

1 Нарисуйте опознавательные линии на грудной клетке.

За правильно выполненное задание 5 баллов.

2 Нарисуйте точки наложения электродов на грудной клетке.

За правильно выполненное задание 5 баллов.

3 Ортопноэ –

4 Брадикардия –

5 Апноэ –

Выберите один правильный ответ

1. К местным расстройствам кровообращения относится:

а) острая слабость сосудов;

б) артериальная гипертония;

в) артериальная гиперемия;

г) атеросклероз сосудов.

2. К местным расстройствам кровообращения относится:

а) анемия;

б) геморрагии;

в) артериальная гипертония;

г) ишемия.

3. Вид артериальной гиперемии:

а) нейропаралитическая;

б) компрессионная;

в) эндокринная;

г) обтурационная.

4. Артериальную гиперемию вызывает:

а) норадреналин;

б) ацетилхолин;

в) глюкокортикоиды;

г) интерлейкин.

5. Алая окраска при артериальной гиперемии обусловлена:

а) уменьшением содержания оксигемоглобина в крови;

б) увеличение артерио-венозной разницы по кислороду;

в) увеличение содержания оксигемоглобина в крови;

г) уменьшение объема скорости кровотока.

6. Внешний признак артериальной гиперемии:

а) увеличение органа (ткани) в объеме;

б) цианоз;

в) боль;

г) нарушение функций органа (ткани).

7. Вид венозной гиперемии:

а) нейропаралитическая;

б) компрессионная;

в) миопаралитическая;

г) нейротоническая.

8. Фактор вызывающий венозную гиперемию:

а) недостаточность правого предсердия;

б) атеросклероз сосудов;

в) облетерирующий эндартериит;

г) сгущение крови.

9. Для венозной гиперемии характерно:

а) маятнокообразный кровоток;

б) усиление лимфотока из ткани;

в) уменьшение функционирующих вен и капиляров;

г) увеличение артерио-венозной разницы давлений.

10. Причины ишемии:

а) лимфоденит;

б) тромбофлебит;

в) сгущение крови ;

г) спазм артерий.

Вариант 1

Кровохарканье – это выделение крови или кровавой мокроты из лёгких или бронхо-трахеального тракта.

Одыщка – ощущение затруднённого дыхания, нарушение частоты, глубины дыхательных движений.

Цианоз – изменение цвета кожи и слизистых на голубую или синюю окраску.

1.а

2.в

3.а

4.в

5.а

6.в

7.в

8.г

9.б

10.а

Вариант 2

Ортопноэ – затруднённое дыхание лёжа на спине.

Брадикардия – уменьшение частоты сердечных сокращений реже 60 ударов в минуту

Апноэ – остановка спонтанного дыхания

1.в

2.г

3.а

4.б

5.в

6.а

7.б

8.а

9.а

10.г

Задача № 1

Пациент 70 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение по поводу ИБС, осложнённой хронической сердечной недостаточностью. Предъявляет жалобы на отеки нижних конечностей, значительное увеличение в размере живота, сердцебиение, слабость, незначительную одышку в покое. Одышка усиливается в горизонтальном ЦЦ положении, из-за чего плохо спит. Почти ничего не ест, страдает от необходимости ограничения жидкости, иногда пьёт воду «взахлёб». Считает себя обезображенным из-за больших размеров живота. Тревожен, на контакт идет с трудом. Боится предстоящей абдоминальной пункции.

Положение в постели вынужденное - ортопноэ. Кожные покровы цианотичные. Пациент неопрятен. Отеки стоп и голеней, ЧДД 22 в минуту, пульс 92 в минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме.

Задания

-

Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.

Эталон ответа

Проблемы пациента:

- не может спать в горизонтальном положении из-за асцита и усиления одышки;

- не понимает необходимости ограничения жидкости при отёках;

- волнуется из-за предстоящей абдоминальной пункции;

-тяжело переживает изменение внешнего облика из-за асцита;

-не справляется с мероприятиями личной гигиены;

-риск развития пролежней;

-риск развития трофических язв в области нижних конечностей;

-не адаптирован к своему заболеванию.

Приоритетная проблема пациента: не адаптирован к своему заболеванию.

Цель: пациент подтвердит снижение уровня тревоги и будет следовать рекомендациям медицинских работников.

| План | Мотивация |

| 1. М/с проведет беседу с пациентом и его родственниками о необходимости соблюдения диеты, ограничения жидкости. Сестра предоставит для ознакомления специальную литературу о проведении абдоминальной пункции. | Для предупреждения ухудшения состояния пациента и возникновения осложнений; снижения уровня тревоги |

| 2. М/с обеспечит строгое соблюдение диеты № 10 с ограничением соли и жидкости (суточный диурез + 400 мл), усилением белкового питания. Даст совет при жажде полоскать полость рта подкислёнными растворами, съесть ломтик лимона. | Для уменьшения отеков, восполнения потери белков |

| 3. Медсестра обеспечит возвышенное изголовье в постели, используя по мере возможности функциональную кровать и упор для стоп; обеспечит постельный комфорт. | Облегчение дыхания и улучшение сна |

| 4. М/с обеспечит доступ свежего воздуха путем проветривания палаты по 20 минут 3 раза в день. | Для обогащения воздуха кислородом |

| 5. М/с обеспечит взвешивание пациента 1 раз в 3 дня. | Для контроля уменьшения задержки жидкости в организме |

| 6. М/с обеспечит подсчёт водного баланса. | Для контроля отрицательного водного баланса |

| 7. М/с обеспечит уход за кожей и слизистыми. | Для профилактики пролежней и появления трофических язв |

| 8. М/с будет наблюдать за внешним видом, пульсом, АД больного. | Для контроля за состоянием больного и возможного ухудшения состояния |

Оценка: пациент отмечает снижение уровня тревоги, настроение его улучшилось, он демонстрирует знания о принципах образа жизни при его заболевании. Цель достигнута.

Задача № 2

В палату кардиологического отделения поступает пациентка 70 лет с диагнозом: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. СН III стадии

Предъявляет жалобы на сильную слабость, отсутствие аппетита, перебои в работе сердца, одышку, усиливающуюся в положении лёжа, похудание. Постоянно получает сердечные гликозиды, мочегонные. Стул двое суток назад, диурез 1300 мл.

Состояние тяжелое. Рост 162 см, масса тела 48 кг. Заторможена, в пространстве ориентирована. Положение в постели пассивное. Кожные покровы сухие, цианотичные. В области крестца участок гиперемии. ЧДД 24 в минуту, пульс 90 в минуту аритмичный, АД 120/80 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме.

Задания

-

Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.

Эталон ответа

Проблемы пациентки:

- не может обслуживать себя самостоятельно в связи с пассивным положением;

- снижение аппетита;

- трудно дышать в горизонтальном положении.

Потенциальные проблемы вследствие длительного периода неподвижности: риск появления пролежней, развития гипотрофии мышц и контрактуры суставов, риск развития дыхательных нарушений, тромбоэмболических осложнений, риск развития атонических запоров и метеоризма, уроинфекции и образования конкрементов в мочевыводящих путях, риск обезвоживания и др.;

Приоритетная проблема пациентки: риск развития пролежней в связи с пассивным положением и нарушением трофики тканей.

Цель: у пациентки не будет пролежней в течение всего периода заболевания.

| План | Мотивация |

| 1. М/с будет оценивать состояние кожи каждый день | Для контроля |

| 2. М/с будет менять положение в постели каждые 2 часа в течение суток | Для уменьшения нагрузки на одни и те же участки |

| 3. М/с использует противопролежневый матрас или поролоновые прокладки | Для уменьшения трения выступающих частей тела |

| 4. М/с обеспечит смену постельного и нательного белья по мере загрязнения | Для профилактики инфицирования кожи |

| 5. М/с обеспечит разглаживание простынь и одежды ежедневно 2 раза в день | Для предупреждения образования складок |

| 6. М/с обеспечит тщательную гигиену кожи и слизистых: обмывание утром тёплой стерильной водой с мягким мылом, тщательное высушивание и использование увлажняющего крема. | Для профилактики образования пролежней |

| 7. М/с обеспечит пациентку индивидуальными средствами ухода и отгородит ширмой | Для создания комфортного состояния |

| 8. М/с проведет беседу с родственниками об обеспечении дополнительного белкового питания. Сестра будет заботиться о получении пациенткой достаточного количества жидкости. | Для повышения защитных сил организма |

| 9. М/с обучит пациентку правилам ухода за кожей в домашних условиях | Для профилактики образования пролежней |

Оценка: у пациентки исчезли покраснения в области крестца, она и её близкие демонстрируют знания о профилактике пролежней. Цель достигнута.

Полезное для учителя