Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Саткинский медицинский колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА учебного занятия

на тему: «Вирусы»

ОП. 06 Основы микробиологии и иммунологии человека

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

Сатка 2024

Содержание

Методическое пояснение 4

Цели занятия: 5

Тип занятия: 8

Место проведения занятия: 8

Оснащенность занятия: 8

Методы обучения и методические приемы: 9

Межпредметные связи 9

Хронологическая карта занятия 10

Этапы планирования занятия 11

Выводы - заключение 13

Список использованных источников 14

Приложение 1 Карточка самооценки студента 15

Приложение 2 Вопросы………………………………………………………………….………16

Приложение 3 Ответы: 18

Приложение 4 …………………………………………………………………...18

Приложение 5 19

Приложение 6 ………….…………………………………………...…………...20

Приложение 7 ………….…………………………………………...…………...23

Приложение 8 …………………………………………………………………...32

Приложение 9…………………………………………………………...……….36

Методическое пояснение

Данная методическая разработка предназначена для подготовки к теоретическому занятию преподавателей дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии человека».

По календарно-тематическому плану на тему «Классификация и морфология бактерий» выделено:

Лекция – 90 минут

Значение темы в курсе:

Изучение данной темы по курсу Основы микробиологии и иммунологии человека связано с тем, что обучающиеся должны знать строение и виды бактериальных клеток.

Целью данного занятия является изучение новой темы. Применение знаний при изучении специальных дисциплин и в практической деятельности. Результаты, полученные студентами на данном занятии, пригодятся в будущей учебе и в специальных дисциплинах.

Цели занятия: Образовательные:

- Продолжить формирование умений и навыков самостоятельной работы,

-Анализировать, сопоставлять, делать выводы;

Воспитательная:

-показать гармонию всего живого и его целесообразность;

3. Развивающая:

- Развитие познавательных процессов, способностей студентов, развитие логического мышления.

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом в области микробиологии после изучения темы студент

должен: Знать:

-формы и строение вирусов;

- физиологию и экологию вирусов.

Уметь:

-отличать простые формы вирусов от сложных.

Результаты сформированности компетенций при изучении темы «Классификация бактерий

»:

| Компетенции | Наименование результата освоения темы |

| ОК – 2. | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

|

| ОК - 4. | Осуществлять поиски использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |

| ОК -5. | Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |

| ОК – 13. | Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |

Тип занятия

: теоретическое занятие

Место проведения занятия

: кабинет Микробиологии

Количество часов:

2 часа (90 минут)

Оснащенность занятия: Оборудование: персональный компьютер, мультимедиа.

Программное обеспечение: MS WORD

Методы обучения:

Объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) -преподаватель сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, осознают и по мере возможности запоминают ее.

Практический – совершенствование, углубление и применение теоретических знаний, умений по практике, стимулирование познавательной деятельности;

Репродуктивный - воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям преподавателя;

Методические приемы:

Рассказ

Демонстрация картинок

Работа с учебником

Методы контроля:

Письменный – дает возможность в наиболее короткий срок проверить усвоение учебного материала всей подгруппе (тест)

Устный

Фронтальный опрос – беседа преподавателя с группой

Комбинированный опрос – беседа проводится со всей группой, но на некоторые вопросы выбирается для ответа конкретный студент.

Практический – определяется способность студентов к применению своих теоретических знаний в практической работе с планшетами.

Применение различных методов способствует созданию рабочей обстановки, творческой активности и заинтересованности студентов.

Межпредметные связи Фармакология

Гигиена и экология человека

Анатомия и физиология человека

Хронологическая карта занятия

Организационный момент……………………………………..5 мин.

Проверка выполнения домашнего задания…………………..10 мин.

Мотивация учебной деятельности...…………………………...5 мин.

Изучение нового материала………………..………………....40 мин.

Закрепление новых знаний……….....……………………… 15 мин.

Подведение итогов занятия. Рефлексия………..…………….10 мин.

Домашнее задание……………………………………………...5 мин.

Итого: 90 минут

Этапы планирования занятия | Название этапа | Описание деятельности | Методическое обоснование | Время (мин |

| Преподаватель | Студенты |

| 1.Организа-ционный момент | Приветствует учащихся, проверяет готовность аудитории и студентов к занятию, внешний вид, отмечает отсутствующих. Раздает карточки самооценок (приложение 1) | Приветствуют преподавателя, занимают рабочие места. Подписывают карточки самооценок. | Организует и дисциплинирует учащихся, воспитывает аккуратность, ответственность учащихся, самоконтроль. | 5 мин |

| 3. Проверка выполнения домашнего задания | Раздает задания с вопросами по предыдущей теме (приложение 2). Показывает правильные ответы на вопросы (приложение 3)

| Отвечают на вопросы. Меняются листочками и проверяют выполнение задания.

(ответы на вопросы - (приложение 3) | Данный этап способствует повторению пройденного материала. | 10 мин

|

| 2. Мотивация учебной деятельно-сти | Ставит перед студентами проблему. Показывает два документа (приложение 4) Помогает студентам сформулировать тему, цель и задачи урока. Мотивирует учащихся к изучению данной темы. (см. приложение 5) | Решая проблему, формулируют тему. Ставят перед собой цель занятия. Осмысливают план занятия, ставят перед собой задачи. | Настраивает на целенаправлен-ную деятельность, активизирует внимание, формирует познавательный интерес к занятию. | 5 мин |

| 4.Изучение нового материала | Объясняет новый материал. Знакомит студентов с основными понятиями и определениями темы. Рассказывает о том, какие виды вирусов есть. Объяснение нового материала сопровождается демонстрацией картинок на экране (приложение 6-7) | Записывают основные определения. | Формирование приемов логического мышления, развитие интереса к предмету. | 40 мин |

| 7.Закрепление новых знаний | Применяя тестовый контроль, контролирует уровень усвоения урока. (Приложение 8) Следит за работой студентов.

| Выполнение тестовых заданий (3 уровня) с последующей проверкой сверка с эталоном ответов (приложение 9) | Закрепление пройденного материала, определение уровня усвоения урока, развивает умение решать тесты. | 15 мин |

| 8.Подведение итогов занятия. Рефлексия. | Преподаватель подводит итоги занятия, дает обобщенную оценку знаний и умений учащихся, уровень их пользования планшетами. Выставляет и объявляет оценки согласно индивидуальной карточки-самооценки студентов. Итоговая оценка за занятие рассчитывается как среднее арифметическое оценок по. Знания оцениваются по 5–бальной системе. Дает анализ успешности достижения поставленной цели, перспективы последующей работы. | Студенты принимают участие при подведении итогов. Заполняют карточку самооценки. Слушают преподавателя, обращают внимание на его замечания. | Развивает умение анализировать свои ошибки. Стимулирует интерес к дальнейшему изучению строению тела человека | 10мин. |

| 9.Домашнее задание | Предлагает записать домашнее задание: Выучить основные определения » | Записывают домашнее задание. | Домашнее задание дается для закрепления изученного на занятии. | 5 мин |

Выводы - заключение Данная методическая разработка может быть использована преподавателем для проведения теоретического занятия по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» при изучении организации всего живого.

Методы и приемы обучения, используемые на занятии, помогают достижению поставленных целей.

Список использованных источников:

Основные печатные издания

Зверев, В. В. Основы микробиологии и иммунологии : учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. : ил. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-5482-4. - Текст : электронный // URL : http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970454824.html

Чебышев, Н. В. Медицинская паразитология : учебник / под ред. Н. В. Чебышева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 432 с. : ил. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-5550-0. - Текст : электронный // URL : http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455500.html

Дополнительные источники:

1.Беляев, С.А. Микробиология: Учебное пособие / С.А. Беляев. - СПб.: Лань П, 2017. - 496 c.

2. Наглядная иммунология: учебник /авторы: Бурместер Г.Р., Пецутто А. пер. с англ. – Издатель Бином. Лаборатория знаний, 2018. – 320с.

3. Чебышев Н.В., Медицинская паразитология [Электронный ресурс] / М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4191-6 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441916.html 9. Микробиологии, вирусология[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3599-1 -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435991.html

Интернет- ресурсы: 1.Видеоролики по медицинской микробиологии http://meduniver.com/Medical/Microbiology/

2. Шпаргалка по микробиологии http://www.twirpx.com/file/707532/

3. «Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии» А.А. Воробьев, А.С. Быков, Е.П. Пашков, А.В. Караулов, М.Я. Корн http://eknigi.org/chelovek/56130-atlas-pomedicinskoj-mikrobiologii-virusologii-i.html

4. «Консультант студента» http://www.medcollegelib.ru/cgi-bin/mb4

5. Электронная библиотека медицинского колледжа: http://www.medcollegelib.ru book

Нормативные и методические документы:

1. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 29 сентября 2004 г.

Приложение 1 Карточка самооценки студента

| Ф.И.О. | Ответы на вопросы

| ИТОГ |

|

|

|

|

| С помощью смайлика, весёлого или грустного оцените свою работу: если вы считаете, что вам ещё нужно поработать над этой темой, то нарисуйте грустного смайлика, если легко справились со всеми заданиями, нарисуйте улыбающийся смайлик:

|

Критерии оценок за занятие:

«5 баллов» – 93-100% (4 правильных);

«4 балла» – 76-86% (3);

«3 балла» – 64-71% (2);

«2 балла» – менее 57% (1).

Итоговая оценка за занятие рассчитывается как среднее арифметическое оценок по теории

Приложение 2 Ответить на вопросы:

1.Вирусы это-?

2.Какие дисциплины связаны с микробиологией?

3.Является ли микробиология самостоятельной наукой?

4. Отличие простых вирусов от сложных-?

Приложение 3 Ответы:

1. Вирусы - это неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

2. Какие дисциплины связаны с микробиологией?

Фармакология

Гигиена и экология человека

Анатомия и физиология человека

3. Является ли микробиология самостоятельной наукой?

Да, является

4. Отличие простых вирусов от сложных -?

Все вирусы условно разделяют: на простые и сложные. Простые вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки — капсида; некоторые кристаллизуются; форма палочковидная, нитевидная и сферическая. Сложные вирусы помимо белков капсида и нуклеиновой кислоты могут содержать липопротеидную мембрану, углеводы и неструктурные белки — ферменты.

Приложение 4

Значение темы в курсе:

Изучение данной темы по курсу микробиология связано с тем, что обучающиеся должны знать строение вирусов

Целью данного занятия является изучение новой темы.

Результаты, полученные студентами на данном занятии, пригодятся в будущей учебе и работе с пациентами.

Приложение 5

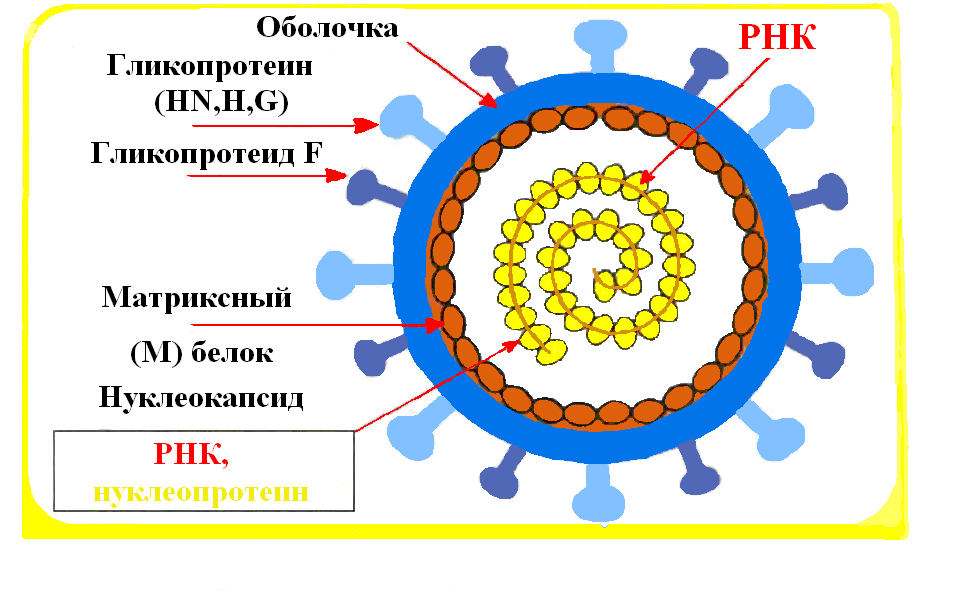

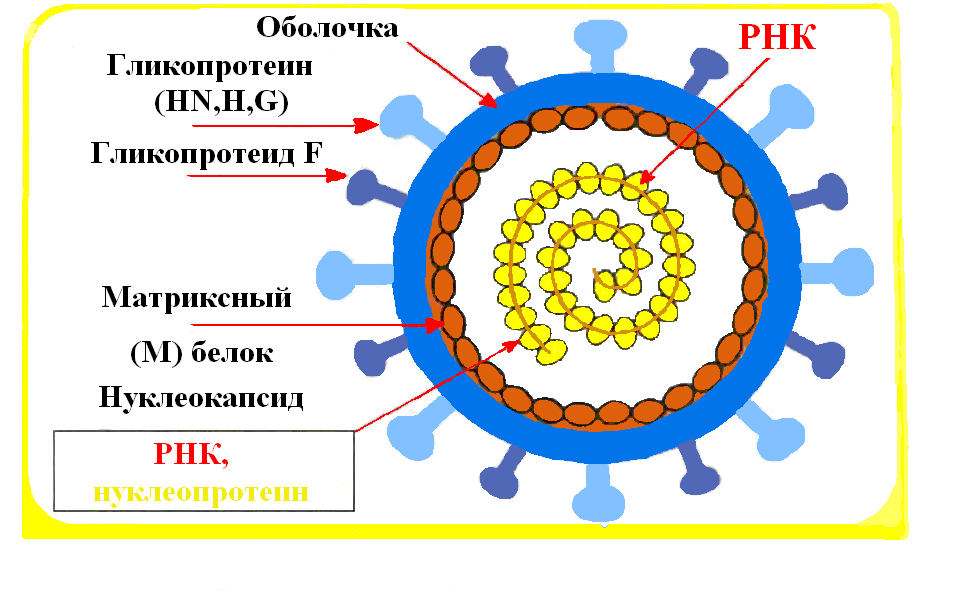

Что вы видите на картинке?

Приложение 6

Вирусы

Вирусы – наиболее мелкие формы живой материи. В определенном смысле вирусная частица – не живой организм. Вне клетки они инертны, некоторые даже образуют кристаллы.

История открытия вирусов фактически начинается с 1892 г. с сообщения Д.И.Ивановского в Академии наук об открытии возбудителя «табачной мозаики», в 1898 г. Леффлер и Фрош открыли возбудителя ящура, в 1915 г. Д’Эрель – вирусы бактерий – бактериофаги …

Общие признаки вирусов

Вирусы существуют в двух качественно различных формах: внеклеточной (вирион) и внутриклеточной (вирус). Вирусы – облигатные внутриклеточные паразиты – не содержат ферментов, ответственных за энергетический метаболизм, а синтез вирусных макромолекул зависит от биосинтетических процессов в клетке хозяина.

Любая вирусная частица содержит нуклеоид, включающий только один тип нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) и окруженный защитной протеиновой или смешанной (из протеинов и липидов) оболочкой. Наиболее простой вирусный геном кодирует 3-4 белка, наиболее сложный – более 50 белков, в том числе и ферментов.

Вирусы поражают практически все живые организмы – бактерии, грибы, растения, животных и человека.

А. Вирусы бактерий – бактериофаги обнаружены для всех групп бактерий.

Б. Вирусы растений. Патогенными могут быть как обычные зрелые вирусы, так и вироиды (шаровидные молекулы РНК небольших размеров, лишенные оболочки).

В. Вирусы животных. Обширная группа возбудителей, поражающих как беспозвоночных, так и позвоночных, некоторые патогенны для обеих групп.

Морфология вирусов

Форма: шаровидная, палочковидная (нитевидная), смешанная (сперматозоидная).

Нуклеиновая кислота (НК) представлена ДНК илиРНК.

ДНК может быть двунитевая (чаще) или однонитевая (парвовирусы), ДНК может образовывать циркулярныековалентно сцепленные суперспирализованные (паповавирусы) илилинейныедвухнитевые структуры (герпес-, аденовирусы). М.м. 106-108Д, т.е. в 10-100 раз меньше массы бактериальной ДНК.

РНК представлена одно- или двухнитевыми молекулами, у некоторых вирионов она может быть сегментированной (например, 2 сегмента у аренавирусов, 8 – у ортомиксовирусов, 11 – у ротавирусов).

Полярность. Однонитевые РНК вирусов разделяют на 2 группы:

А) +РНК (позитивный геном) способна выполнять функцию иРНК и мРНК, т.е. способна транслировать генетическую информацию на рибосомы клетки. Одиночные цепочки +РНК имеют характерные окончания «шапочки» для специфического распознавания рибосом.

Б) –РНК (негативный геном) не способна транслировать генетическую информацию непосредственно на рибосомы (т.е.) быть как иРНК). На –РНК должна сначала синтезироваться матрица +РНК для последующей трансляции и синтеза структурной –РНК.

Капсидсостоит из белковых субъединиц – капсомеров (протомеры). Капсид защищает НК вируса от внешних воздействий и обеспечивает адсорбцию и проникновение вируса в клетку через взаимодействие с клеточными рецепторами.

Число капсомеров строго специфично для каждого вида вируса. Например, вирус гепатита А – 32 капсомера, энтеровирусы – 60, аденовирусы – 252 капсомера. Капсомеры скомпанованы по 2-м типам симметрии:

Икосаэдральный (кубический), форма вириона сферическая (адено-, рео-, герпесвирусы)

Спиральный в один или два слоя, форма палочковидная (ВТМ, коронавирусы, рабдовирусы, буньямвирусы, аренавирусы).

Суперкапсид(пеплос) организован двойным слоем липидов и белков. Образуется при отпочковывании вируса от клетки при прохождении её через ЦПМ (исключениеPoxviridae).

Липиды– смесь нейтральных, фосфо- и гликолипидов.

Белки– гликопротеины, например, гемагглютинины, взаимодействуют с клеточными рецепторами. Матричные М-белки формируют структурный слой на внутренней поверхности вирусной оболочки и способствуют взаимодействию с белками нуклеокапсида.

Ферментыразделяют на 2 группы: 1) участвующие в репликации и транскрипции (полимеразы, обратная транскиптаза), 2) ферменты, обеспечивающие проникновение вирусных НК в клетку и выход дочерних популяций (нейраминидаза у орто- и парамиксовирусов). Различаютвирионные ферменты(обратная транскриптаза ретровирусов) ивирусиндуцированные– закодированные в вирусном геноме (РНК-полимераза орто- и парамиксовирусов, ДНК-полимераза герпесвирусов). Некоторые вирусы содержатэндонуклеазыилигазы, обеспечивающие реализацию определенных этапов репродукции.

Приложение 7

Классификация вирусов

Царство Vira, 2 подцарства: РНК- и ДНК-содержащие вирусы. Таксоны: – порядок – 3

семейство 71 (к 23 семействам вирусов позвоночных относят вирусы человека и животных), род – 164, вид – 4000

Вирусы классифицируют по типу НК, полярности генома, сегментированность генома, наличие оболочки, одна или две цепочки НК, морфология, размеры, форма, наличие ферментов, тропность и т.д.

Различают следующие семейства РНК-содержащихвирусов позвоночных:

| Семейство | Геном | Тип симметрии | Оболочка |

| Picornaviridae | ОН + | икосаэдрический | – |

| Caliciviridae | ОН + | Икосаэдрический | – |

| Astroviridae | ОН + | Икосаэдрический | – |

| Togaviridae | ОН + | Икосаэдрический | + |

| Flaviviridae | ОН + | Икосаэдрический | + |

| Coronaviridae | ОН + | Спиральный | + |

| Paramyxoviridae | ОН – | Спиральный | + |

| Rhabdoviridae | ОН – | Спиральный | + |

| Filoviridae | ОН – | Спиральный | + |

| Orthomyxoviridae | ОН – | Спиральный, сегментированный | + |

| Bunyaviridae | ОН – | Спиральный, сегментированный | + |

| Arenaviridae | ОН – | Спиральный, сегментированный | + |

| Reoviridae | ДН + | Икосаэдрический, сегментированный | – |

| Birnaviridae | ДН + | Икосаэдрический, сегментированный | – |

| Retroviridae | ОН + с ферментом обратная транскриптаза | Спиральный или икосаэдрический | + |

ДНК-содержащие вирусы

| Семейство | Геном | Тип симметрии | Оболочка |

| Hepadnaviridae | ДН, обратная транскриптаза | Спиральный ? | + |

| Circoviridae | ОН | икосаэдрический | – |

| Parvoviridae | ОН | Икосаэдрический | – |

| Papovaviridae | ДН | Икосаэдрический | – |

| Adenoviridae | ДН | Икосаэдрический | – |

| Herpesviridae | ДН | Икосаэдрический | + |

| Poxviridae | ДН | комплексный | – |

| Iridoviridae | ДН | Икосаэдрический | + |

Subviral agents: Satellites, Viroids, Prions

DeltavirusОН РНК–, несегментированный, дефектный.

Репликация вирусов

Взаимодействие вирус – клетка развивается по литическому пути или при стабильном взаимодействии. Чаще взаимодействие вирус – клетка приводит к гибели последней, т.е. имеет литический характер.

Стадии репликации

1) Адсорбция на клетке реализуется через рецепторы

I фаза – ионное притяжение – неспецифический характер

II фаза – физическое прикрепление за счет комплементарности специфических рецепторов.

У клетки около 500 000 рецепторов, так что может быть множественное заражение, но обычно клетка толерантна к повторному заражению.

2) Проникновение и "раздевание"

а) через слияние мембран вируса и клетки, обуславливаются наличием вирусных гликопротеинов (парамиксо-, ретровирусы), в результате внутренние структуры вируса оказываются в цитоплазме клетки, а вирусные оболочки на поверхности.

б) пиноцитоз (виропексис) вирус поглощается с образованием вакуоли (эндосома) вокруг вируса, с последующей депротеинизацией в фаголизосоме.

3) Синтез вирусных частиц – под влиянием ферментов и регуляторных белков (вирусных и вирусиндуцированных) происходит репликация и синтез нуклеиновых кислот и белков.

4. Полная сборка внутриклеточного вируса

Капсид связывается с нуклеиновой кислотой. У оболочечных вирусов полный нуклеокапсид связывается со специфическими локусами на ЦПМ (М-белок), обеспечивающими образование вирусной оболочки.

5. Высвобождение дочерних вирионов

"Голые", безоболочечные, и поксвирусы освобождаются быстро, при этом клетка разрушается – лизис.

"Одетые", оболочечные, вирусы высвобождаются медленнее, обычно почкованием.

Гибель клетки зависит от:

● раннее подавление синтеза клеточных белков;

● накопление токсических и повреждающих вирусных компонентов

● повреждение клеточных лизосом с высвобождением их содержимого в цитоплазму.

Реже наблюдается стабильное взаимодействие, не приводящее к гибели клетки, когда нуклеиновая кислота вируса встраивается в геном клетки-хозяина (лизогения бактерий и вирусная трансформация клеток)

Некоторые ДНК-вирусы и ретровирусы вызывают латентную инфекцию. При этом ДНК вируса персистирует в цитоплазме клетки в виде плазмиды или интегрируется с хромосомой и реплицируется вместе с ней (герпес инфекция, ретровирусы могут индуцировать злокачественный рост)

Персистирующие инфекции характеризуются постепенным выделением вирусных частиц, при этом клетка не погибает (гепатит В). Часто наблюдаются у больных с иммунодефицитами.

По свойствам образующихся дочерних популяций выделяют продуктивные и абортивные инфекции (если выделяются инфекционные и авирулентные вирусы соответственно).

Методы культивирования вирусов

1) Восприимчивые лабораторные животные (мыши, крысы, хомяки и др.)

2) Куриные эмбрионы

3) Культуры клеток животных и человека

В настоящее время широко используются как в диагностических целях, так и для получения вакцин

Существует около 500 линий культур клеток растений, животных, насекомых и человека.

Бактериофаги

Бактериофаги (фаги) – это вирусы, поражающие клетки бактерий. Они не имеют клеточной структуры, неспособны сами синтезировать нуклеиновые кислоты и белки, поэтому являются облигатными внутриклеточными паразитами.

Вирионы фагов состоят из головки, содержащей нуклеиновую кислоту вируса, и отростка.

Нуклеокапсид головки фага имеет кубический тип симметрии, а отросток – спиральный тип, т. е. бактериофаги имеют смешанный тип симметрии.

Фаги могут существовать в двух формах:

1) внутриклеточной (это профаг, чистая ДНК);

2) внеклеточной (это вирион).

Фаги, как и другие вирусы, обладают антигенными свойствами и содержат группоспецифические и типоспецифические антигены.

Различают два типа взаимодействия фага с клеткой:

1) литический (продуктивная вирусная инфекция). Это тип взаимодействия, при котором происходит репродукция вируса в бактериальной клетке. Она при этом погибает. Вначале происходит адсорбция фагов на клеточной стенке. Затем следует фаза проникновения. В месте адсорбции фага действует лизоцим, и за счет сократительных белков хвостовой части в клетку впрыскивается нуклеиновая кислота фага. Далее следует средний период, в течение которого подавляется синтез клеточных компонентов и осуществляется дисконъюнктивный способ репродукции фага. При этом в области нуклеоида синтезируется нуклеиновая кислота фага, а затем на рибосомах осуществляется синтез белка. Фаги, обладающие литическим типом взаимодействия, называют вирулентными.

В заключительный период в результате самосборки белки укладываются вокруг нуклеиновой кислоты и образуются новые частицы фагов. Они выходят из клетки, разрывая ее клеточную стенку, т. е. происходит лизис бактерии;

2) лизогенный. Это умеренные фаги. При проникновении нуклеиновой кислоты в клетку идет интеграция ее в геном клетки, наблюдается длительное сожительство фага с клеткой без ее гибели. При изменении внешних условий могут происходить выход фага из интегрированной формы и развитие продуктивной вирусной инфекции.

Клетка, содержащая профаг в геноме, называется лизогенной и отличается от исходной наличием дополнительной генетической информации за счет генов профага. Это явление лизогенной конверсии.

По признаку специфичности выделяют:

1) поливалентные фаги (лизируют культуры одного семейства или рода бактерий);

2) моновалентные (лизируют культуры только одного вида бактерий);

3) типовые (способны вызывать лизис только определенных типов (вариантов) бактериальной культуры внутри вида бактерий).

Фаги могут применяться в качестве диагностических препаратов для установления рода и вида бактерий, выделенных в ходе бактериологического исследования. Однако чаще их применяют для лечения и профилактики некоторых инфекционных заболеваний.

Приложение 8

Тестовые задания

по теме:

«Вирусы».

Выберите один правильный ответ

1. Вирусы открыл:

а) Виноградский;

б) Павлов;

в) Ивановский;

г) Вернадский.

2. Клеточного строения не имеют:

а) сине-зеленые водоросли (цианеи)

б) бактерии

в) дрожжи

г) вирионы

3. Вирус нарушает жизнедеятельность клетки-хозяина потому, что:

а) нуклеиновая кислота проникает в клетку хозяина;

б) клетка теряет способность к репродукции;

в) разрушает митохондрии в клетке хозяина;

г) ДНК фага осуществляет синтез собственных молекул белка.

4. Вирусы размножаются:

а) только в клетке хозяина;

б) самостоятельно;

в) варианты а и б;

г) не способны к размножению.

5. Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека?

а) полиомиелита;

б) оспы;

в) гриппа;

г) ВИЧ.

6. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой природы? а) вирусы;

б) бактерии;

в) лишайники;

г) грибы.

7. Вирусные частицы называются: а) вибрионы;

б) вирионы;

в) эмбрионы;

г) гаметы.

8. Капсид – это:

а) цитоплазма вируса;

б) ДНК вируса;

в) оболочка вируса;

г) ферменты вируса.

9. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение о биологической роли вирусов. Вирусы:

а) в природе являются продуцентами;

б) не имеют собственного метаболизма;

в) являются одними из важных патогенов человека и животных;

г) в природе играют роль консументов.

10. Вирусы относятся к доклеточным организмам потому, что они:

а) не содержат ядра;

б) не способны к самостоятельному обмену веществ;

в) являются паразитами;

г) не имеют органоидов.

11. Вирусы были открыты в: а) 1828 году;

б) 1865 году;

в) 1892 году;

г) 1900 году

12. Какое из перечисленных заболеваний человека вызвано неклеточными формами жизни? а) оспа;

б) туберкулез;

в) дизентерия;

г) холера.

13. Вирусы, проникая в клетку хозяина:

а) питаются рибосомами;

б) отравляют её своими продуктами жизнедеятельности;

в) воспроизводят свой генетический материал;

г) поселяются в митохондриях.

14. Первой защитной реакцией клеток человека и животных на заражение вирусом является синтез специальных противовирусных белков, подавляющих развитие вируса в этой клетке и делающих невосприимчивыми к нему соседние. Эти белки называются:

а) антигены;

б) антибиотики;

в) вакцины;

г) интерфероны.

15. Ретровирусы – это: а) бактериофаги;

б) ДНК-содержащие вирусы;

в) РНК – содержащие вирусы;

г) ДНК- и РНК-содержащие вирусы.

16. Установите последовательность жизненного цикла бактериофага.

А. Встраивание ДНК бактериофага в клетку-хозяина.

Б. Синтез вирусных ДНК и белков в клетке бактериофага.

В. Прикрепление бактериофага к оболочке бактерии.

Г. Проникновение ДНК бактериофага в клетку бактерии.

Д. Выход бактериофага из клетки, заражение других.

Е. Самосборка вирусов.

Выберите два правильных ответа

17. Вирусы - это:

а) доклеточные формы жизни;

б) древнейшие из эукариот; в) примитивные бактерии;

г) занимают промежуточное положение между живой и неживой природой;

д) содержат некоторые немембранные органоиды.

18. Обязательными компонентами вируса являются:

а) липиды;

б) нуклеиновые кислоты;

в) белки;

г) полисахариды;

д) АТФ.

19. Признаки организмов, характерные для неклеточной формы жизни:

а) питание;

б) выделение вредных продуктов жизнедеятельности;

в) дыхание;

г) высокая степень изменения приспособленности к среде; д) наследственность.

20. Не являются вирусными заболеваниями:

а) ящур;

б) сифилис;

в) краснуха;

г) бешенство;

д) тиф.

Приложение 9

Эталоны ответов на тестовые задания:

ОТВЕТЫ на тест «Вирусы»

| 1 | в |

| 2 | г |

| 3 | б |

| 4 | а |

| 5 | г |

| 6 | а |

| 7 | б |

| 8 | в |

| 9 | а |

| 10 | б |

| 11 | в |

| 12 | а |

| 13 | в |

| 14 | г |

| 15 | в |

| 16 | ВГАБЕД |

| 17 | аг |

| 18 | бв |

| 19 | гд |

| 20 | бд |

39