ШВЕДЧИКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –

НОВО-ЯМСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ ПО ХИМИИ»

Глазова Марина Михайловна,

учитель биологии и химии,

1 квалификационная категория

2021 г.

АННОТАЦИЯ НА

МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ

«ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ ПО ХИМИИ».

В данной методической разработке отражены следующие ключевые моменты обучения на современном учебном занятии по химии: совершенствование методических компетенций в области организации, проектирования и проведения современного учебного занятия по химии, современные формы и методы обучения, формирование УУД на уроках химии, освоение и реализация современных подходов в преподавании химии, оценивание обучающихся. Приложение к данной методической разработке – технологическая карта урока химии в 8 классе «Периодическая система химических элементов. Знаки химических элементов», разработанная в рамках требований ФГОС второго поколения.

Введениме

«Стремление учиться заложено в самой

природе человека – вот тезис, от которого

необходимо отталкиваться, организуя обучение».

(П. Щедровицкий)

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности.

Система требований к современному учебному занятию определяется:

концепцией федеральных государственных образовательных стандартов, принципами современной дидактики, позицией системно-деятельностного подхода (тезис о том, что развитие личности обучающегося обеспечивается, прежде всего, формированием в процессе активной образовательной деятельности универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных - как основы образовательного процесса);

направленностью образовательной деятельности на формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

проектированием и конструированием социальной среды развития обучающихся в системе образования;

активной учебно-познавательной деятельностью обучающихся;

построением образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся) и компетентностного подхода (тезис о достиженииобучающимися способности эффективно использовать знания и умения в практической деятельности).

Основная часть

Современное учебное занятие по химии в условиях введения ФГОС нового поколения должен включать следующие основные этапы (Приложение 1):

мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность);

целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме «вспомнить → узнать → научиться»);

осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно);

коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);

взаимопроверка, взаимоконтроль;

рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и чему научился на уроке).

Принципиальное отличие современного урока – формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД): предметных, метапредметных, личностных и результатов учебной деятельности.

Требования, предъявленные к современному уроку химии в условиях введения ФГОС :

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;

• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;

• вывод делают сами учащиеся;

• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;

• времясбережение и здоровьесбережение;

• в центре внимания урока — дети;

• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;

• умение демонстрировать методическое искусство учителя;

• планирование обратной связи;

• урок должен быть добрым.

Теперь, в соответствии с новыми стандартами, необходимо, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию химии, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а, наоборот, необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. в соответствии с изменениями упор должен делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать живым участником образовательного процесса.

Современный урок химии, направленный на формирование метапредметных и личностных результатов, - это урок с применением проблемно – диалогических технологий. Таким образом, используя проблемно - диалогическое обучение, мы вызываем у школьников интерес к новому материалу, познавательную мотивацию и добиваемся активного понимания материала учениками, так как нельзя не понять того, до чего додумался сам. При подготовке к такому уроку следует тщательно продумать свои действия на каждом этапе с учетом возможных ситуаций, потребующих импровизации. Как сам урок, так и подготовка к нему может состоять из шести шагов.

1 – й шаг. Определение нового. Учитель четко определяет, какое новое знание должно быть открыто на уроке. Это может быть правило, алгоритм, закономерность, понятие, свое отношение к предмету исследования и т.п..

2 – й шаг. Конструирование проблемной ситуации. Проблемная ситуация на уроке может возникнуть сама собой, но для достижения поставленной цели, учитель должен четко представлять, в какой момент проблема должна возникнуть, как ее лучше обыграть, чтобы в дальнейшем ее разрешение привело к задуманному результату. Поэтому проблемную ситуацию необходимо хорошо продумать. Это можно сделать двумя способами: «с затруднением» или «с удивлением». Первый способ предполагает, что учащиеся получают задание, которое невозможно выполнить без новых знаний. В ходе проблемного диалога учитель подводит учеников к осознанию нехватки знаний и формулированию проблемы урока в виде темы или цели. Второй способ предполагает сравнительный анализ двух фактов, мнений, предположений. В процессе сравнения учитель должен добиться осознания учениками несовпадения, противоречия, которое должно вызвать у них удивление и привести к формулировке проблемы урока в виде вопроса.

3 – й шаг. Планирование действий. Когда проблема урока будет сформулирована, начнется основная его часть- коммуникация. На этом этапе предполагается самостоятельная работа учащихся. При подготовке к уроку учитель должен предусмотреть возможные варианты «развития действия», чтобы вовремя «реку направить в нужное русло». Поэтому работая над сценарием урока, следует спланировать применение разных приемов. Например, выдвижение версий, проведение актуализации ранее полученных знаний путем мозгового штурма или выполнения ряда заданий по изученному материалу, составление плана с использование элементов технологии проблемного диалога для определения последовательности действий, их направленности, возможных источников информации.

4 – й шаг. Планирование решений. Планируя решение проблемы, необходимо: во-первых, сформулировать свой вывод по проблеме (форму правила, алгоритма, описание закономерности, понятия), к которому при помощи учителя ученики смогут прийти сами; во–вторых, выбрать такие источники получения учениками необходимых новых сведений для решения проблемы, в которых не будет содержаться готового ответа, вывода, формулировки нового знания. Это может быть наблюдение ситуации, в которой проявляется нужное знание. В–третьих, необходимо спроектировать диалог по поиску решения проблемы. Можно предусмотреть подводящий или побуждающий диалог. Подводящий диалог предполагает цепочку вопросов, вытекающих один из другого, правильный ответ на каждый из которых запрограммирован в самом вопросе. Такой диалог способствует развитию логики. Побуждающий диалог состоит из ряда вопросов, на которые возможны разные правильные варианты ответа. Побуждающий диалог направлен на развитие творчества. Наконец, следует составить примерный опорный сигнал (схему, набор тезисов, таблицу и т.п.), который будет появляться на доске по мере открытия учениками нового знания или его элементов. В идеале – каждый элемент опорного сигнала должен выращиваться в диалоге с учениками по ходу решения проблемы.

5 – й шаг. Планирование результата. Сценарий урока предполагает, что учитель должен продумать возможное выражение решения проблемы. Например, это может быть ответ на вопрос: «Так как же мы решили проблему?»

6 – й шаг. Планирование заданий для применения нового знания. Следует помнить, что задания должны носить проблемный характер, нацеливать ученика на поисковую или исследовательскую деятельность, предполагать индивидуальную или групповую работу.

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий.

Что же такое «универсальные учебные действия»?

Универсальные учебные действия (УУД) – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Разработчиками ФГОС выделены основные виды универсальных учебных действий: личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические) и коммуникативные универсальные учебные действия. Выделение условий развития универсальных учебных действий в образовательном процессе позволило сформулировать общие рекомендации по формированию УУД в ходе образовательного процесса с учетом специфики учебных предметов, которые закреплены в следующих документах: «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», «Фундаментальное ядро содержания общего образования», «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа».

Личностные УУД, формируемые на уроках химии, позволяют ученикам на определенной стадии понимания: рассматривать причины физического открытия, происхождение того или иного явления; постигать закономерности, принципы, лежащие в основе физических явлений; прогнозировать различные последствия. Видеть закономерность изучаемого явления; иметь представление о целостной картине окружающего мира. Личностный результат обучения химии - это определенные знания, сформированность и развитие познавательного интереса к химии, как к компоненте общечеловеческой культуры; убежденность в собственных возможностях познания окружающего мира, а также наличие уважения к творцам науки и техники и т.п.

К регулятивным действиям общепринято относить: целеполагание;

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; волевая саморегуляция.

Регулятивные УУД на уроках химии возможно формировать при выполнении обучающимися лабораторных работ, при решении задач разного уровня и видов.

При проведении эксперимента на уроках химии, обучающиеся

выполняют комплексную задачу, включающую планирование, моделирование, наблюдение, прогнозирование, подбор условий проведения того или иного эксперимента, анализ, обобщение результатов.

Коммуникативные действия обеспечивают, прежде всего социальную

компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Такие способности наиболее полно приобретаются в работе по микрогруппам, а также в коллективной деятельности (например, при проектной деятельности или в проведении экспериментов на уроках химии].

Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:

- средства обучения, повышающего эффективность и качество

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

- инструмента познания за счёт формирования навыков

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, возможностей оперативной и самостоятельной

обработки результатов экспериментальной деятельности;

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки

получения необходимой информации из разнообразных источников;

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках над предметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди выделенных во ФГОС видов УУД есть регулятивные действия,

которые обеспечивают организацию и регулирование учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся :

- целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;

- планирование - определение последовательности промежуточных

целей с учетом конечного результата;

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения;

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и

способ действия в случае расхождения;

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к

волевому усилию и преодолению препятствий.

Все вместе регулятивные УУД призваны обеспечить организацию

учащимися своей учебной деятельности. Становится очевидным, что новые потребности, изменяя социальную ситуацию развития, обусловливают появление новой ведущей деятельности. Она могла бы помочь подростку в разрешении противоречий между его новыми, расширившимися возможностями и прежними отношениями с окружающими его людьми. Поэтому новые потребности не удовлетворены в рамках прежней ведущей деятельности - учебной . Таким образом, необходимо отметить, что распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на

достижение баланса между временем освоения и временем использования

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

На этом этапе проводится опытно-поисковая работа по формированию УУД обучающихся.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Химия» УУД

| УУД | Средства формирования УУД | Типы заданий |

| 1 | 2 | 3 |

| Личностные | Использование в курсе специальных обучающих программ, имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом учебника Система заданий, иллюстрирующих место химии как науки в современном обществе | Задания, позволяющие: -воспитать чувства патриотизма, гордости за свою Родину, за российскую науку; -обратиться к истории науки -воспитать целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых знаний и умений, формировании навыков самоконтроля и самооценки; - уметь управлять своей познавательной деятельностью; - развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, связь химии с литературой и искусством . 1-воспитать уважение к достижениям химии (значимость и практическое применение химических знаний и достижений химической науки в быту, технике, медицине) . 2- формировать основы экологической культуры, ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание необходимости грамотного обращения с веществами в повседневной жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях (пример №1) 3- осознавать необходимость грамотного обращения с веществами в повседневной жизни, правильного поведения в экстремальных ситуациях (пример №2) |

| Регулятивные | Лабораторные работы Экспериментальные задачи Практические работы Расчетные задачи | Задания, позволяющие: -формировать умения целеполагания, планирования своей деятельности; -находить алгоритм решения, выдвигать гипотезы (пример №3); -оформлять, проверять и оценивать конечный результат, корректировать; - самостоятельно работать с информацией для выполнения конкретного задания (пример №4) |

| Познавательные | Система заданий, для выполнения которых необходимо найти и отобрать нужную информацию из различных источников; система заданий на составление знаковосимволических моделей, структурно-опорных схем | Задания, позволяющие: -проводить поиск и выделение необходимой информации для объяснения явлений; - производить выбор наиболее эффективных способов решения задач (пример №5) -; осуществлять структурирование знаний (пример №6) Залогом успешного результативного образования является навык смыслового чтения. Задания, формирующие навык смыслового чтения через: прием составления сводной таблицы; 2- прием озаглавливания текста ; 3- прием составления граф-схем - интерпретацию информации |

| Коммуникативные | Комплекс практических работ, проекты , уроки- конференции, дидактические игры. Система заданий на развитие устной научной речи Система заданий на развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие | Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими парами, и позволяющие: -составить рассказ (пример №7); - дать обоснованный аргументированный ответ, в том числе в письменной форме (пример №8) |

Задания, формирующие личностные универсальные учебные действия

Личностные УУД обеспечивают:

- ценностно-смысловую ориентацию учащихся;

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;

- самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Пример №1 «Расчетная задача с экологической составляющей»

Задача.

На новогодние праздники были вырублены елки с площади 20 га .

1 вариант: Какой объем кислорода могли выделить эти деревья в течение года? (В среднем 1 га хвойного леса выделяет 7000 л кислорода в сутки.)

2 вариант: На какое время (суток) хватило бы человеку для дыхания этого кислорода? (Потребность человека в кислороде равна 350 мл/мин, при физических нагрузках достигает 5000 мл/мин.).

Выскажи свое мнение о проблеме вырубки елей в канун новогодних праздников и предложи свои пути решения этой проблемы.

Пример №2 «Задание по теме «Горение веществ на воздухе»

Цель: осознание необходимости грамотного обращения с веществами в повседневной жизни, правильного поведения в экстремальных ситуациях.

Задача: Установите правильную последовательность ваших действий, если бы в доме что-то загорелось, например телевизор.

(В пустые прямоугольники необходимо поставить цифры, указывающие правильную последовательность действий.)

Залить телевизор водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накрыть его плотной тканью. Если горение, несмотря на попытки потушить, продолжается, то выбросить телевизор в окно на улицу. Но прежде чем бросить, посмотреть вниз.

Сообщить о возгорании в пожарную охрану (01 или по мобильному телефону 112).

Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение).

(Этот пункт выполняют родители.) После ликвидации загорания вызовите телемастера. Если имущество застраховано, то не забудьте в течение 30 дней сообщить о несчастье в страховую компанию. Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна

Задания, формирующие регулятивные универсальные учебные действия

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают:

- организацию учебной деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, элементы волевой саморегуляции ;

-выполнение лабораторных опытов и практических работ.

Пример №3 «Экспериментальная задача»

Цель: формирование умений учащегося организовать свою деятельность для выполнения конкретного задания, оформлять результаты своей самостоятельной работы.

Форма выполнения задания: Описание задания: учащимся предлагается выполнить экспериментальную задачу и письменно оформить отчет о проделанной работе.

Задание: Какое вещество выпадет в осадок, если смешать растворы нитрата серебра и соляной кислоты? Напишите уравнения реакций. Можно ли ожидать выпадение осадка, если вместо соляной кислоты взять серную? фосфорную? Свои предположения проверь опытным путем.

Формированию регулятивных УУД способствуют задания, связанные с самостоятельным заполнением таблиц, схем, построением графиков. Для выполнения таких заданий часто требуется использование данных из различных дополнительных источников, например, из справочных таблиц, содержащихся в том числе в приложениях к учебникам.

Пример №4 «Самостоятельная работа с информацией для выполнения конкретного задания на основе использования содержания учебника»

Цель: формирование умений учащегося организовать свою деятельность для выполнения конкретного задания, оформлять результаты своей самостоятельной работы.

Задание: От каких факторов зависит скорость реакции? Продолжите заполнение таблицы. Постарайтесь привести в ней примеры, отличные от описанных в тексте параграфа. Заполните таблицу.

Таблица 4

Скорость химических реакций

| Факторы, влияющие на скорость химической реакции | Примеры | Объяснение |

| 1.Природа реагирующих веществ

2.Температура

3.Присутствие катализатора (ингибитора) 4.Площадь соприкосновения реагирующих веществ*

*Для реакций, протекающих с участием твердых веществ | Металлы реагируют с соляной кислотой с различными скоростями | Металлы обладают различной химической активностью, т.е. способностью отдавать электроны |

Задания, формирующие познавательные универсальные учебные действия

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают:

- владение учащимися общеучебными, логическими и знаковосимволическими УУД Познавательные общеучебные УУД способствуют:

- самостоятельному созданию алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера

. Познавательные логические УУД способствуют:

- формированию информационно-познавательной компетенции;

- установлению связей в любой области знаний - умению производить простые логические действия, составные логические операции.

Познавательные знаково-символические УУД способствуют:

- обеспечению конкретными способами преобразования учебного материала и представляют действия моделирования.

Пример №5 «Преобразовать схему»

Цель: организация учащимися своей деятельности по преобразованию схем в конкретные уравнения реакций, проверка умения решать задачи на применение закона Авогадро.

Задание.

Горение сероводорода Н2S описывается схемой реакции:

? Н2S +?O2 → ? SO2 + ?H2O.

Расставьте коэффициенты, преобразовав данную схему в уравнение реакции. Заполните таблицу. Объемы газов измерены при одинаковых условиях [85, С. 175].

Таблица 5

Расчеты по уравнению химической реакции

| Формула вещества | Н2S | O2 | SO2 | H2O |

| Задание в группе для | 1 ученика | 2 ученика | 3 ученика | 4 ученика |

| Объем газов (в л) | 1 |

|

|

|

|

| 12 |

|

|

|

|

| 4 |

|

|

|

|

| 2.4 |

Формированию универсальных логических действий может способствовать выполнение лабораторных опытов, практических работ и учебных заданий, в которых требуется определить понятия, сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, сформулировать выводы, достроить недостающие компоненты, выбрать основания и критерии для сравнения и классификации объектов.

Пример №6 «Логическая цепочка»

Цель: организация учащимися своей деятельности по составлению уравнений реакций, позволяющих осуществить предложенные генетические связи между неорганическими веществами.

Задание: Напишите уравнения реакций, соответствующие следующим схемам и определите тип каждой реакции:

a) HCl H2 Cu

1)______________________ - реакция ___________________________;

2) ______________________ - реакция ___________________________ .

б) H2O H2 HCl MgCl2

1)______________________ - реакция ___________________________;

2) _______________________ - реакция ___________________________;

3) ______________________ - реакция ____________________________.

в) ? КОH ? АgCl

1)_______________________ - реакция ___________________________;

2) ______________________ - реакция ___________________________ ;

3) _____________________ - реакция _____________________________.

Задания, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают:

социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей;

2-умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;

3-умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Пример №7 «Подготовить рассказ»

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование и представление информации по теме «Металлы», и умение сотрудничать в процессе создания продукта совместной деятельности – рассказа об использовании металлов.

Задание: Подготовьте рассказ об использовании металлов. Предложите несколько источников информации на эту тему и обменяйтесь списками с одноклассниками [72, С. 89].

Пример №8

«Определение кислотности некоторых пищевых продуктов»

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением осуществлять совместную деятельность, с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.

Задание: исследуйте на индикаторы действие кислот, входящих в состав пищевых продуктов: яблочный сок, сок лимона, раствор уксусной кислоты, пепси-кола, фанта. Результаты исследования запишите в таблицу.

Задача учащихся: распределить обязанности (выполнение опытов, поиск информации в текстах дополнительной литературы, отчет группы) внутри группы для наиболее оптимального выполнения работы. Оценивание понятности и полноты представления результатов исследования происходит совместно с классом.

Чтобы достичь формирования у обучающихся УУД, навыков системного анализа, определенность собственной позиции, способность к критическому мышлению на учебных занятиях использую различные типы деятельности, подходы в преподавании химии: исследовательский, проектный, игровой, проблемно-поисковый, метод коллективного решения проблем, методы управляемого открытия, широко используются активные и интерактивные методы. При этом знания запоминаются не путем их заучивания, а путем их многократного употребления для решения проблемных задач с использованием этих знаний.

Приведу примеры заданий, которые можно использовать на разных этапах урока химии, в рамках реализации системно-деятельностного подхода.

Основная задача стадии «Вызов» заключается в том, что тему урока учитель не сообщает, а пытается, используя различные приёмы, добиться от учащихся самостоятельной формулировки темы или постановки проблемы. Существует несколько методик самостоятельного подхода к определению темы урока.

1. Наиболее простым является приём «Вставь пропущенное слово». Например: «Химический элемент находится в III периоде, VIIА группе, его порядковый номер 17. Этот элемент хлор. В атоме хлора находится 17 электронов и 17 протонов, на внешнем энергетическом уровне – 7 электронов. Из строения атома следует, что хлор – типичный неметалл. Атом хлора образует простое вещество с формулой Cl2. Вещество хлор по физическим свойствам – газ жёлто-зелёного цвета, ядовитый. Химическими свойствами является способность активного окисления многих металлов и неметаллов, взаимодействие со сложными веществами. Хлор и его соединения применяются для дезинфекции помещений». Текст должен быть размножен в бумажном варианте или спроецирован на экран в виде слайда. Подставив нужные слова, учащиеся делают вывод, что на уроке будет рассмотрена тема: «Хлор: строение атома, его физические и химические свойства. Применение».

2. Эксперимент. Самостоятельной постановки проблемы можно добиться путём проведения нескольких опытов. Например, опыт №1. В пробирку с раствором сульфата меди опускают очищенный от ржавчины стальной гвоздь. При этом поверхность стрежня гвоздя покрывается красным налётом свободной меди. Опыт №2. В алюминиевой посуде кипятят раствор соды – NaHCO3. С поверхности посуды отделяются пузырьки бесцветного газа. Опыт №3. В пробирку с налётом серебра после реакции «серебряного зеркала» добавляют раствор хлорида железа (III) FeCl3. Серебряный налёт растворяется, образуется осадок белого цвета. Учащиеся отвечают на вопрос учителя: Что объединяет эти три опыта? Тема урока: «Взаимодействие металлов с растворами солей».

3. Составление кластера. В центре доски или слайда записывается слово, отражающее предмет разговора на предстоящем уроке. Ученикам предлагается вспомнить всё, что им известно по этому вопросу за 1 – 1,5 минуты и записать в виде кластера. Затем кластеры сравниваются, определяется неизвестное понятие и формулируется тема урока.

4. «Мозаика». Учащимся предлагается несколько блоков информации по изученным вопросам, исходя из чего, после соответствующего осмысления, формулируется тема урока.

Вторая стадия урока – «Осмысление». Согласно теории развивающего обучения, не всякая деятельность ученика на уроке – учебная. Учебной считается деятельность, связанная с решением учебных задач. Отличительная особенность таких задач – ориентация не на содержание, а на универсальные способы (приемы) учебной деятельности. Текст задачи содержит указание на способ учебной деятельности, например:

- классифицируйте и укажите основание для классификации;

- сравните;

- обобщите объекты;

- продолжите ряд, фразу;

- дополните ряд, определение;

- определите лишний элемент в данном ряду, объясните причину

выбора;

- установите соответствие между процессами, явлениями;

- установите последовательность этапов, процессов, явлений.

На своих уроках я создаю проблемные ситуации, для разрешения которых необходимы не только имеющиеся у детей знания, но и новые. Организую лабораторные и практические работы с элементами исследовательской деятельности. Вопросы, связанные с развитием мышления учащихся, стараюсь решать на основе все возрастающей их самостоятельности при выполнении этих работ.

5.На завершающем этапе урока «Рефлексия».

Формирование у школьников критического мышления включает формирование способности определить свою степень усвоения новых знаний.

Формы проведения рефлексии.

1. «Вырази своё отношение к полученным знаниям»

2. «Задай вопрос, который остался невыясненным в ходе изучения нового материала»

3. «Тест «Я знаю (умею) / Я не знаю (не умею)»

И в заключении…

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться.

Что же касается оценивания достигнутых обучающимися, результатов, то на уроках химии используется несколько видов оценивания, которое может осуществляться в зависимости от типологии и структуры урока на различных этапах урока и разными способами. Главное, что бы оно было объективным.

Список литературы:

1.Чирина И.Е. Формирование личностных УУД на основе включения жизненного познавательного опыта учащихся в процесс обучения химии // Поволжский педагогический поиск. 2015. № 2 (12). 68 с.

2. Шалашова М. М. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: проблемы и пути решения // Химия в школе. 2014. № 7.

3. Шаталов, М.А. Обучение химии [Текст]. Решение интегративных учебных проблем : метод. пособие. 8-9 кл. / М.А. Шаталов, Н.Е. Кунецова. - М. : Вентана-Граф, 2006.

4. А.К. Колченко Энциклопедия педагогических технологий.

Издательство «КАРО», Санкт-Петербург, 2008 г.

5 . Н.В. Бордовская Современные образовательные технологии. Издательство « КНОРУС», Москва, 2010

6. .А.Б.Воронцов. Основные составляющие развивающего эффекта образовательной системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Москва, 2000

7. Гааг Н.А. "Как привить интерес к уроку химии"(" Химия в школе" №), 2010.

8. Марчукова О. Ю. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках химии с помощью игровых технологий // Молодой ученый № 7 (42). 2012.

Приложение 1

Технологическая карта урока по химии

| Тема урока: | Периодическая система химических элементов. Знаки химических элементов |

| Учитель | Глазова Марина Михайловна |

| Образовательная цель | Формирование первоначальное представление о Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и её структуре. Создать условия для изучения химических символов химических элементов, их произношением и написанием; научить определять их местоположение в ПСХЭ.

|

| Планируемые образовательные результаты | Личностные результаты: - развитие познавательного интереса к химии; - ответственное отношение к учению; - самооценка на основе критерия успешности; адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности. Метапредметные результаты: Регулятивные: - формирование умений делать выводы, давать определения; - формирование умений оформлять результаты наблюдений и исследований. Коммуникативные: - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстником; - постановка вопросов, инициативное сотрудничество, работа в группах. - умение выслушивать ответы одноклассников, контроль, коррекция, оценка действий; - сотрудничество в поиске и сборе информации Предметные: - знакомство со структурой ПСХЭ Д.И. Менделеева; - познакомится с понятиями «химический знак, или символ», «индекс», «коэффициент», «ряд», «период»; -формирование первоначальных представлений о ПСХЭ, явлением периодичности; - формирование умений определять положение ХЭ в ПСХЭ; - научится называть первые двадцать ХЭ и читать химические формулы. |

| Основные понятия | Химический элемент, знаки (символы) химических элементов, ПСХЭ Д.И. Менделеева, периоды большие и малые, группы: главная и побочная |

| Тип урока | урок открытия новых знаний |

| Оснащение урока | Периодическая система химических элементов, презентация, ПСХЭ, компьютер, проектор, карточки с зданиями. |

| Предварительная подготовка к уроку учащихся | Сообщение о Д.М. Менделееве и его роли в создании Периодической системы. Сообщение о истории возникновения названий ХЭ. |

| Домашнее задание | §.5, №5, задания в РТ часть 1 к параграфу 5 , учить знаки ХЭ, №4 по желанию |

| Деятельность учителя | Деятельность уч-ся | ПОР |

| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) |

| Приветствие. Проверка готовности к уроку. Психологический настрой на урок: Урок я хочу начать словами Элвина Тоффлера: «Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться» Я желаю, чтоб эти слова были для вас путеводной звездой.

| Стоя, дежурный, проверяют учебник, тетрадь, ручка. Слушают учителя | ЛР

ПУД |

| II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ (5 -7 мин.) |

| Мы с вами на протяжении нескольких уроков стараемся открыть символическую дверь и войти в интересную страну, которая называется химией. Пока мы только смогли приоткрыть и поглядеть, что за ней. Там интересно, там много неизвестного, которое влечет нас. Но это другая страна, и язык в ней другой. Что необходимо сделать, чтобы лучше понять и узнать жителей страны Химия? Перед нами, как химиками, встает проблема – КАК ЖЕ НАПИСАТЬ ХИМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ НА БУМАГЕ? Ответ на этот вопрос мы можем получить, изучив новую тему: Периодическая система химических элементов. Знаки химических элементов. |

Отвечают (выучить химический язык, научиться общаться на их языке) Предлагают разные варианты (используя знаковую систему)

Запись в тетрадь

|

КУД

КУД |

| III. ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (15 мин.) |

| Дмитрий Иванович Менделеев - гениальный русский учёный, которому удалось создать научную классификацию химических элементов, которая является Периодическая система. 1. Сообщение ученика «История создания периодической системы» Структура ПСХЭ – это «дом», где живут знаки химических элементов. Каждому химическому элементу отведена в таблице Менделеева своя «квартира» - клетка со строго определенным номером. Для каждого элемента имеется свой адрес: этаж, номер подъезда и своя квартира. ПС состоит из горизонтальных рядов и вертикальных столбцов, которые пронумерованы. Найдите их в ПС и посмотрите на особенности нумерации и их количество. 7 горизонтальных рядов (этажей) - это периоды. Попробуйте сформулировать определение этого понятия, прочитав текст параграфа (с.33-34) «Период – это горизонтальный ряд химических элементов» Периоды: малые – 1,2,3; большие – 4,5,6,7 Обратите внимание, что в ПС есть и цокольные этажи. Сколько их? 8 вертикальных столбцов (подъездов) - это группы. Попробуйте сформулировать определение этого понятия, прочитав текст параграфа (с.34-35) Группа – это вертикальный ряд химических элементов. Группы: главные и побочные Главная – включает в себя элементы больших и малых периодов. Побочная – только больших периодов. Первичное закрепление полученных знаний. Укажите положение ХЭ в ПС (номер группы, периода), назовите его (7,13,1,20,4,6,40,55,36) А теперь обратим внимание на квартиру каждого жильца ПС. Какую мы можем получить информацию о каждой квартире, что мы можем сказать о каждом жильце? На эти вопросы мы сейчас будем искать ответы. Каждый жилец – это химический элемент, обозначается символом и имеет свое латинское название. Химический символ – это первая или две первых буквы от латинского названия химического элемента. Названия химических элементов имеют различное происхождение и свою историю (сообщение обучающегося «Истрия возникновения названий химических элементов») Обратите внимание,что знаки химических элементов – это первая или две первые буквы химического названия элемента, что первая буква знака химического элемента всегда заглавная, если есть вторая буква – то она строчная. Необходимо запоминать не только названия элементов и их символы, но и произношение, т.е. как эти символы читаются. Определенных правил произношения знаков химических элементов нет. Их надо учить наизусть. Знаки некоторых химических элементов произносятся так же, как и соответствующая буква: кислород – «о», сера – «эс», фосфор – «пэ», азот – «эн», углерод – «цэ». Знаки других элементов произносятся так же, как и называются сами элементы: «натрий», «калий», «хлор», «фтор». Произношение некоторых знаков соответствует их латинскому названию: кремний – «силициум», ртуть – «гидраргирум», медь – «купрум», железо – «феррум». |

Рассматривают ПСХЭ

Смотрят, слушают.

Работают с таблицей, отвечают, как и где пронумерованы ряды и периоды

Читают текст учебника, стр. 33-34, делают выводы. Задают вопросы учителю Записывают определение и схему классификации периодов в тетрадях.

Работают с учебником, отвечают на вопрос. Читают текст учебника, стр. 34-35, делают выводы. Задают вопросы учителю Записывают определения и схему классификации групп в тетради . работают с ПСХЭ, определяют положение ХЭ в ПС

Делают предположения.

Анализируют таблицу в учебнике, читают названия химических элементов.

Слушают сообщение одноклассника

Работают с периодической системой, читают названия химических элементов, произносят знаки, запоминают названия и знаки ХЭ. |

ЛР

ПР ЛР

КУД

КУД ПР

ПР

КУД

КУД ПР ПР

ПР,ЛР

КУД, ПР

КУД

ЛР,ПР,МР

КУД |

| IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (10 -15 мин.) |

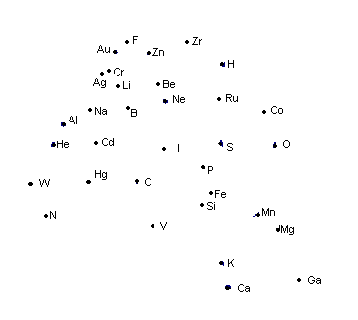

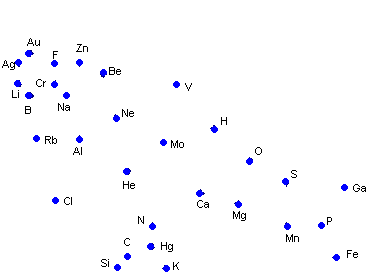

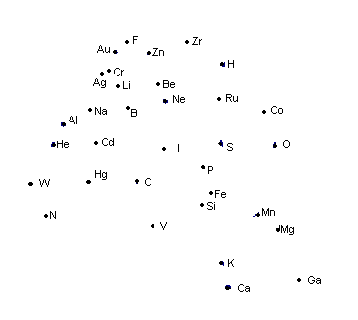

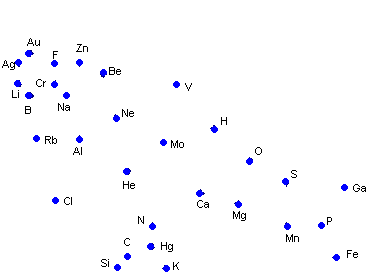

| 1. Первичная проверка понимания изученного Определение координат («адреса») химических элементов по плану (на доске) Название элемента. Номер периода. Тип периода Номер группы Тип группы Порядковый номер Металл, неметалл, переходный элемент (Достаточно 3-4 элементов) 2. Угадай элемент (учитель называет следующую информацию: номер периода, номер и тип группы). 3. Используя таблицу Д.И. Менделеева, дайте ответ на предложенные загадки. Для этого символы ХЭ запишите в строчку и в той же последовательности, в которой они упоминались в загадке. Правильно записанные символы элементов помогут вам составить искомое слово и прочитать его по-русски. Запишем в строчку аш,о,цэ. Что у тебя есть на лице? (НОС) А цэ ,о, аш запишешь ты – Наступит царство темноты. (СОН) Цэ, о и калий на часок Зашли в кафэ и поли … (СОК) Фосфор, кислород и бор Вели серьезный разговор. Всем элементам нужен кров – Был под фундамент вырыт … (РОВ) Молибден и углерод, С ними калий, барий Целый день напролет Словари листали. Латинский мы не знаем, По-русски прочитаем… (МоСКВа) Кислород в гости кальция позвал, Сервиз кофейный он достал. Осенний вечер. Красота. Его ужалила …. (Оса) Бегут полоний и тантал, А командир от них отстал. Победа ждет пехоту, Коль есть такая … (РоТа) Что спицами вязали Гольмий, кобальт, калий? (НоСоК) Дополнительное задние: Последовательно соедини между собой названные символы: H O S P Fe Mn Mg Ca K Si C Hg N He Al Na B Li Cr Ag Au F Zn Be Ne H.

|

Работа в карточке письменно. Самопроверка по шаблону на доске

Самостоятельно работают в карточках. Проводят само- и взаимопроверку.

Озвучивают ответы, взаимопроверка

Карточка №1 и №2 Самопроверка по таблице |

РУД

ЛР

РУД ЛР КУД

ЛР КУД МР

ЛР КУД |

| V. Этап подведения итога занятия (3-4 мин) |

Как происходит написание химического элемента?

2. Как определить местонахождение Химического элемента?

| Химические элементы записываются буквами латинского алфавита Все химические элементы записаны в таблице «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева». С помощь нее можно определить «адрес» химического элемента .

| РУД |

| VI. Этап информации домашнего задания. Рефлексия. (3 мин.) |

| 1. Рефлексивная деятельность Предлагает учащимся оценить свою работу . 2. Домашнее задание: §.5, №5, всем выполнить в тетрадь, учить названия и символы знаков ХЭ, №4 по желанию. | Рисуют на полях тетради смайлик соответствующий своему состоянию Записывают в дневники.

| ЛР |

Источники информации:

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник – М.: Дрофа 2014 ФГОС

2. Химия. 8-11 классы: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна /авт. – сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронтов. – Волгоград: Учитель, 2016. – 203с.

3. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии 8 кл.- М.: ВАКО 2014. – 400с.

Карточка №1 и №2