МАУ ДО «Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой»

МАСТЕР-КЛАСС

Роспись «вышитого» имбирного пряника

Автор: Садаускене Инна Николаевна

Преподаватель высшей категории

г. Черняховск – 2024

Оглавление

Введение 4

История возникновения пряников и их виды. 5

Последовательность изготовления «вышитого» пряника 9

Приложение 1

Примеры росписи вырезных пряников в технике «вышивки» 18

Приложение 2

Примеры схем вышивки 20

Цель мастер-класса:

В дружеской и предпраздничной атмосфере обменяться творческим опытом по созданию и росписи «вышитого» пряника.

Задачи:

Познакомить коллег с историей пряника, его видами, отличительными особенностями и технологией изготовления «вышитого» пряника.

Показать практическую значимость данной темы в учебном процессе, а также возможными вариантами применения новых знаний.

Формирование представления о прянике, как неотъемлемой части культуры и быта русского народа.

Формирование интереса к изготовлению вырезного пряника и его росписи;

Роспись вырезного пряника в технике «вышивки».

развитие индивидуальных задатков, творческих способностей и кругозора коллег.

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, интересующиеся славянской культурой.

Актуальность: Мастер-класс по росписи пряников может быть полезен для педагогов как с точки зрения профессионального развития, так и для улучшения взаимодействия с учениками и коллегами. Он способствует:

Развитие творческих навыков: Педагоги могут использовать мастер-класс как способ развить свои собственные творческие способности, что может положительно сказаться на их подходе к обучению и взаимодействию с детьми.

Методы обучения: Освоение новых техник росписи может вдохновить педагогов на использование различных методов и подходов в обучении, что сделает занятия более увлекательными и интерактивными.

Работа с детьми: Педагоги могут перенять идеи для проведения аналогичных мастер-классов с детьми, что поможет развить у них мелкую моторику, креативность и способность работать в команде.

Создание дружеской атмосферы: Мастер-класс способствует формированию теплых отношений между педагогами, что важно для создания позитивного рабочего климата в образовательной среде.

Интеграция традиций: Педагоги могут использовать элементы мастер-класса для изучения культурных и исторических аспектов, связанных с имбирными пряниками, что добавит образовательный компонент в их уроки.

Психологический аспект: Участие в творческих мероприятиях, таких как роспись пряников, может способствовать снятию стресса и повышению уровня удовлетворенности работой, что важно для профессионального выгорания.

Создание подарков: Педагоги могут научиться создавать уникальные подарки для учеников или коллег, что поможет укрепить социальные связи и создать атмосферу заботы.

Объект исследования: традиционный русский пряник

Предмет исследования: Процесс изготовления и росписи «вышитого» вырезного пряника.

Прогнозируемый результат мастер – класса:

Расширение знаний о возможностях использования Русского пряника творчестве коллег педагогов.

Получение педагогами практических навыков росписи «вышитого» вырезного пряника.

Введение

Для того чтобы у людей возник интерес к народному искусству и творчеству, сформировалось уважение к труду и таланту мастеров, воспитывалось чувство причастности к наследию прошлого и культуре своей Родины – необходимо знакомить их с культурой и традициями своего народа.

Одним из уникальных, неповторимых и самобытных видов русского народного творчества является пряник.

Пряники - это не просто сладкая выпечка. Они неотъемлемая часть нашего быта и культуры. Российский пряник являлся неизменной принадлежностью всех социальных слоев - от царского стола до бедной крестьянской избы. Они были связаны со многими народными обычаями и традициями, ритуальными сельскохозяйственными обрядами, религиозными праздниками. Разнообразно было их употребление, достаточен был и спрос. Изготовление пряников соединяло воедино ремесло и художественное творчество, делая пряник произведением народного декоративно-прикладного искусства.

Сегодня современная роспись пряников - это настоящее кондитерское искусство. Пряник может быть не только вкусным угощением, но и прекрасным сувениром ручной работы.

Актуальность представленной работы заключается в сохранении и развитии культуры и народных традиций своей Родины.

История возникновения пряников и их виды.

Пряники – это не только вкусное лакомство, но и настоящее искусство, которое уже многие столетия радует глаз и удивляет своими тонкими деталями. История пряников уходит корнями в древние времена, когда они были неотъемлемой частью народных обычаев и традиций.

Пряник не так прост, как кажется. Он имеет свою историю, свой замысел, свою тайну.

Пряник – это мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста. Выпекается на меду или сахаре с пряностями. Для вкуса могут добавляться орехи, цукаты, изюм, фруктовое или ягодное повидло. Пряник происходит от прилагательного пряный. Исторически пряник - символ праздника, поскольку его ингредиенты были дорогими и не относились к повседневным.

Самые ранние упоминания о пряниках можно найти в Древнем Египте, Месопотамии и Африке. В этих древних цивилизациях пряничное дело было очень развито. Они символизировали благополучие и изобилие, а также использовались в качестве жертвенного приношения богам. Пряники выпекались для различных религиозных церемоний и обрядов, а также использовались в медицинских целях.

В средние века пряничное дело стало особенно популярным. Пряники были не только сладостью, но и предметом роскоши и показателем социального статуса. Они украшали столы королей, монархов и знати на всевозможных приемах. История свидетельствует о том, что пряниками часто одаривали друг друга, и такие подарки были статусным показателем высоких почетных должностей.

В средние века пряники стали популярными и на Руси, где они использовались для украшения свадебных торжеств, праздников и других торжественных мероприятий. Важным элементом русских пряников были изображения, которые передавали различные сюжеты из жизни и культуры народа.

Первые пряники на Руси назывались «медовым хлебом» и появились ещё около IX века, они представляли собой смесь ржаной муки с мёдом и ягодным соком. Позже в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы и коренья, а в XII-XIII веках, когда на Руси начали появляться экзотические пряности, привезённые из Индии и с Ближнего Востока, пряник получил своё название и практически окончательно оформился в то лакомство, которое известно нам сегодня. Вкусовое разнообразие русских пряников зависело от теста и, конечно, от пряностей и добавок, называвшихся в старину «сухими духами». Каких только сухих духов не добавляли в тесто: имбирь и ваниль, гвоздику и мяту, лимон и анис, тмин и мускат, корицу и кардамон, итальянский и черный перец, - радуга вкусов и ароматов! Для придания аппетитного жёлтого цвета пряничное тесто подкрашивали жжёным сахаром.

С начала XV века пряники становятся неотъемлемой частью русской национальной культуры и присутствуют во всех сферах жизни: быту, празднествах и ярмарках, народных гуляньях, фольклоре.

Пекли пряники обычно к празднику Рождества Христова, на Пасху, без них не обходились ни свадьба, ни именины. Для выражения чувств уважения к старшим их подносили в Прощеное воскресенье, последний день Масленицы. Они служили лакомством для детей, для подарков влюбленным с различными надписями и рисунками. Присутствовали пряники и в печальных обрядах. Поминальная трапеза заканчивалась угощением пряниками. Им даже приписывали лечебные свойства, пряники, предназначенные для больных, готовились и украшались с особой тщательностью, а на оборотной стороне вырезались буквы, соответствовавшие инициалам ангела-хранителя. А еще пряники небольшого размера использовали для игры. Побеждал в состязании не только тот, чей пряник летел дальше других, но и тот, чей оставался невредимым, упав на землю. В торжественных случаях пряники выпекались крупные, заливались сверху сусальным золотом. Обычно же - разноцветной глянцевой сахарной глазурью, подчеркивающей узор пряничной поверхности.

Пряники в России в XIX веке продавали на ярмарках. На знаменитых ярмарках, таких как Нижегородская или Вяземская ярмарки, существовали специальные пряничные ряды, а в крупных городах, таких как Москва или Петербург пряники можно было купить даже в булочных.

Вот такая интересная история у, казалось бы, простого пряника.

По способу формирования теста пряники делятся на три вида:

лепные, печатные и вырезные.

Лепные пряники — у таких пряников фигурки, вылепливаются из теста, как из глины. Такой пряник пришел к нам из языческой Руси как олицетворение жертвоприношения богам, поэтому и традиционными персонажами являются конь, олень, корова, коза, утка.

Лепные пряники — большая редкость, но сохранившиеся на территории русского Севера под названием «козули», «тетёры», или «витушки», они просты по ингредиентам, форме и образу, зато пронесли свою целостность через века. Часто испеченные фигурки несколько раз опускали в кипяток, чтобы те стали более гладкой, светлыми и крепкими.

Эти неповторимые по технике лепки и форме пряники выпекают из ржаного теста, причем «тетеры» лепили объемными в виде оленей и затейливых птиц. А вот «витушки», изготавливали из раскатанного в виде тонких жгутиков теста, выкладывая из него фигурки зверей, геометрические символы или различные орнаменты.

Печатные пряники - делают с помощью специальной пряничной доски, или «пряницы», в виде рельефного оттиска на тесте. Пряничную доску мастер-резчик по дереву вырезал из твердых пород древесины, а затем ее хорошенько промасливали льняным маслом. Красота пряника, а также качество, зависели от мастера, изготовившего пряничную доску.

Размер и форма пряничных досок диктовались назначением пряника – в подарок, на свадьбу, именины и т.д. Существовало два типа пряничных досок — «штучные», позволяющие сделать оттиск только одного пряника, и «наборные», когда на доске размещались 2, 4, 8, 16 и более «шашек» с одним или разными сюжетами. Встречались наборные доски и со 120 «шашками».

Первый исследователь пряников И. Голышев писал: «Доски для пряников вырезались преимущественно на грушевых и буковых досках и имели порядочную ценность, от 3 до 15 рублей серебром. Доски вырезались по заказам особыми мастерами, а также, кроме заказов, доски вырезались и на вольную продажу; на них существовала своя мода: прянико-пекари перебивали друг друга новыми манерами рисунка, и резчики изобретали свои выдумки на досках для привлечения покупателей. Резчики иногда кроме разных надписей вырезали свою фамилию. Вновь выдуманный рисунок ценился дорого по тогдашнему времени, и первый, приобретший доску, конкурировал перед другими».

Особую популярность получили доски с орнаментом двуглавого орла и с атрибутами царского отличия, сложные декоративные композиции с райскими птицами, цветами, а также изображениями львов, барсов.

Как я уже сказала стоимость индивидуальных досок, как и пряников, была очень высока, а вот пряники с наборных досок, которые были простыми с незатейливым рисунком, стоили дешево и назывались «грошевики».

Одной из разновидностей печатных пряников являются так называемые «разгонные» пряники или «разгони». Под конец трапезы хозяин вручал такие пряники особо засидевшимся гостям, намекая, что пора и расходиться.

Третий вид пряников - вырезные, их еще называют силуэтные. Они вырезались из раскатанного теста с помощью металлической формы или ножом по шаблону.

Вырезные пряники появились в 1850 году, а в начале XX века завоевали популярность своими декоративными качествами. После выпекания пряники расписывались сахарной глазурью. Их широкое распространение, особенно в Центральной России, предопределило и разнообразие художественных решений - разные по цветовой гамме и разнообразные по методам росписи: с линейным рисунком, объемной заливкой, рисунок вне формы пряника, кружевные.

Кроме того, в производстве вырезных пряников очень часто используются всевозможные фактурные скалки и доски-оттески. Благодаря которым мастерицы получают на поверхности пряника красивые фактуры и рисунки.

Также в категорию вырезных пряников можно добавить еще один новый и особой подвид — это 3D-пряники. Такой пряник собирается из отдельных вырезных пряников нужной формы, которые «склеиваются» глазурью.

Ассортимент 3D-пряника очень широк: объемные елочки, шкатулки, домики, поезда, машины, чайные сервисы, корзины и все что придумает Ваше воображение, только добавить немного знаний по работе с тестом, практики росписи и вот Ваш пряничный шедевр готов.

География распространения

Пряники были распространены во многих русских городах. Их производство значится в Архангельске, Перми, Калуге, Твери, Городце, Вязьме, Воронеже, Нижнем Новгороде, Белгороде и других. Самые известные среди российских городов, где традиционное пряничное производство существует с давних времен и поныне, - Тула (тульский пряник), Городец (городецкий пряник), Вязьма (вяземский пряник), Архангельск (козули). В каждой губернии выпекали пряники по своему особому рецепту, а секреты изготовления передавались из поколения в поколение.

Городецкий пряник известен со второй половины XVIII века и считается разновидностью русского печатного пряника. Городецкие пряники отличались большими размерами и изысканными узорами. Их пряничные доски отличаются разнообразными сюжетными рельефами, которые обязательно сопровождаются разъяснительными текстами. Потомственные мастера-старообрядцы вырезали на пряничных формах птиц и рыб, поезда и пароходы, надписи и пожелания. Отличительной чертой городецкого пряника является его глазурование с двух сторон, сверху и снизу.

Тульский пряник - самый популярный русский печатный пряник, который известен еще с XVII века. Некоторые историки-исследователи утверждают, что пряничный промысел возник в Туле намного раньше, чем оружейный, самоварный или гармонный. Традиционная прямоугольная форма или плоская фигура, минимальный орнамент, начинка из повидла или сгущенного молока - являются самыми узнаваемыми в наше время. В 1996 г в Туле открыли целый музей, посвященный тульскому прянику.

Вяземский пряник появился в одно время с тульским. Это заварной пряник небольшого размера, такого небольшого, что название города на нём полностью не вмещалось. Но пряник был не так прост и стоил дороже тульского, его даже иногда называли королевским. Вяземские пряники были образцом качества для всех других пряников России.

Архангельские расписные пряники - козули появились на Русском Севере в XVIII веке, выпекались только на Рождество. Из ржаного теста с помощью металлических пряничных силуэтов разделывались заготовки и после выпечки раскрашивались белой или розовой глазурью (взбитая белковая масса с сахаром с добавлением природных красителей). Архангельские пряничники, учитывая тягу горожан к экзотическим сюжетам, создали удивительную по своей этнографической точности серию, повествующую о жизни ненцев («самоедов» – как их тогда называли), точно подметив детали одежды, конструкции нарт, оленьей упряжки, северных русских деревень и городов. Чаще всего пряники выпекали в форме различных животных - козочки, оленя, барашка, коровки. В святочные недели козули выставляли на окна изб, дарили родственникам, раздавали колядующим, особенно детям, чтобы в семье было благополучие. Считалось, что козули охраняют дом от злых духов и приносят счастье.

Назначение пряников и изображаемые сюжеты

Широкому разнообразию ритуалов русского быта соответствовало и разнообразие пряничной продукции.

Для детей

Для детей выпекались небольшие пряники в форме домашних животных, птиц, зверей, с традиционными новогодними сюжетами.

В подарок на свадьбу или молодой особе

В подарок невесте и молодой даме дарили пряник в виде корзины цветов, сердечка, целующихся голубков, лебедей, павлинов с соответствующими случаю надписями: «Знак любви», «Знак верности», «Знак памяти», «Знак дружбы», «Кого люблю, тому дарю», «В день ангела».

Для больших торжеств

По случаю больших торжеств выпекались специальные пряники, которые назывались «Подносные» или «Заздравные». Они не только поражали своими размерами (от 50 см до 1 м и более) и весом (от 2 кг, а в некоторых случаях до 16 кг), но и выделялись особой изощрённостью и сложностью рисунка, равно как и высоким стилем дарственных надписей, таких как, например, «От всей совести моей дарю милости твоей» или «Радуйся Российский Орёл двуглавый, ты бо еси ныне во всём мире славный». Наиболее популярными сюжетами «Подносных» пряников были: двуглавый орёл, шатровые терема, фигуры львов, единорогов, осетров, птицы. Учитывая вес и размер «Заказных» пряников, их доставляли на лошадях с особой осторожностью, так как донести такой пряник, не разломив его по дороге, было задачей не из лёгких.

Последовательность изготовления «вышитого» пряника.

Ну а теперь я предлагаю вам вместе со мной почувствовать себя настоящими мастерами-пряничниками и расписать свой уникальный и неповторимый вырезной «вышитый» пряник.

1. Для изготовления теста для пряников нам понадобятся следующие продукты:

250-300 гр. муки

100 гр. сливочного масла комнатной температуры

100 гр. сахара (можно коричневого)

1 яйцо

2 ст. ложки меда

0,5 ч ложки соды

2 ч ложки имбиря,

1 ч ложка корицы гвоздика, кардамон, душистый перец, анис, мускатный орех, какао, цедра (по желанию).

2. Готовое тесто раскатывается на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 5-6 мм.

3. Из раскатанного пласта при помощи формочек или ножом по шаблону вырезаются заготовки будущих пряников, которые выпекаются в духовке при температуре 180 градусов.

4. Для росписи пряника нам понадобится: испечённый пряник, кондитерский мешок, сахарная глазурь, декоративная посыпка, зубочистка.

5. Наполняем белковой глазурью кондитерский мешок и срезаем 1 мм носика мешка.

6. Наносим тонкие вертикальные линии сеточки для «вышивки», отступая между линиями 1,5-2 мм.

7.Аналогично поступаем и с горизонтальными линиями сеточки.

8.В соответствии со схемой «вышивки» начинаем заполнять ячейки сеточки сахарной глазурью.

9.Переходим к обводке рожек оленя сахарной глазурью.

10.Заливаем рожки оленя более жидкой глазурью.

11.Выполняем обводку грудки оленя.

12.Выполняем заливку грудки более жидкой глазурью.

13. Аналогично выполнению сеточки на туловище оленя выполняем сеточку на ножках.

14. В соответствии со схемой «вышивки» заполняем ячейки сеточки сахарной глазурью.

15. Заливаем оставшиеся части туловища оленя жидкой глазурью.

16. Аналогичным образом производим заливку снега в ножках оленя.

17. Украшаем снег сахарной посыпкой.

18. Добавляем по рожкам и грудке оленя декоративные элементы глазурью.

19. Украшаем пряник точками и сахарной посыпкой. Наш пряник готов.

Заключение

Мастер-класс по росписи пряника представляет собой уникальную возможность для педагогов не только развить свои творческие навыки, но и обогатить образовательный процесс. В ходе занятия участники освоят технику росписи «вышитых» пряников, что позволит им уверенно применять полученные знания как в личной практике, так и в работе с детьми.

Данный мастер-класс способствует развитию креативности, что положительно влияет на методы преподавания и взаимодействие с учениками. Практика росписи пряников улучшает мелкую моторику, что является важным аспектом в работе с детьми, особенно в контексте развития их художественных и практических навыков.

Создание дружеской атмосферы между участниками поможет укрепить командный дух и повысить уровень взаимопонимания в коллективе. Педагоги смогут обмениваться опытом и идеями, что будет способствовать их профессиональному росту и развитию.

Кроме того, участие в творческом процессе позволяет снизить уровень стресса и предотвратить профессиональное выгорание, что является актуальной проблемой в сфере образования. Участники смогут создавать уникальные пряники в качестве подарков для учеников или коллег, что укрепит социальные связи и создаст атмосферу заботы.

Наконец, мастер-класс предоставляет возможность познакомиться с культурными и историческими аспектами, связанными с пряниками, что может быть интегрировано в образовательные программы и обогатить знания учеников.

Таким образом, мастер-класс по росписи имбирного пряника имеет потенциал для значительных позитивных изменений в жизни педагогов, обогащая их профессиональный опыт и способствуя созданию более творческой и поддерживающей образовательной среды. Рекомендуется продолжить разработку и реализацию подобных мероприятий, чтобы вдохновить педагогов на новые достижения и укрепить их связь с учениками.

Список использованных источников

Электронные ресурсы:

https://pastry-school.online/istoriya-pryanika-issleduya-tajnu-lakomstva

https://dzen.ru/a/ZQnXGi4n3Chk0rIT

https://dzen.ru/a/ZW_rMnYepQM2rmJ3

https://vk.com/wall-51243294_2952

https://dzen.ru/a/ZW_rMnYepQM2rmJ3

https://schisv16.mskobr.ru/users_files/Kolga66/files/attach_files/pryaniki.pdf

З. И. Айгумова [и др.]; под общей редакцией А. С. Обухова. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум — Москва: Издательство Юрайт, 2023. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/511034 (дата обращения: 30.10.2024).

Землянская Е.Н. Теоретические основы организации обучения в начальных классах: учебник и практикум для среднего профессионального образования — Москва: Издательство Юрайт, 2023. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/509829 (дата обращения: 30.10.2024).

Конышова Н.М. Лепка в начальных классах. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2020. https://sheba.spb.ru/shkola/trud-lepka-1985.htm (дата обращения: 30.10.2024).

Кулагина И.Ю. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум — Москва: Издательство Юрайт, 2023. // Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/511140 (дата обращения: 30.10.2024).

Куракина И.И. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: учебник и практикум. — Москва: Издательство Юрайт// Образовательная платформа Юрайт.URL: https://urait.ru/book/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-519153 (дата обращения: 30.10.2024)

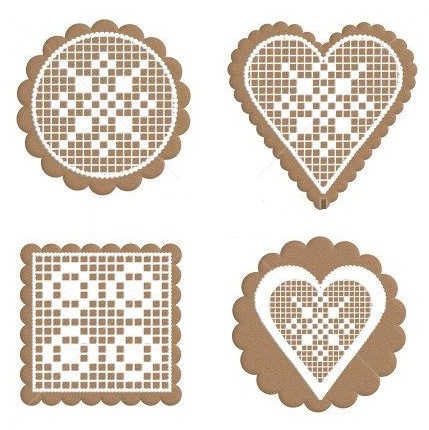

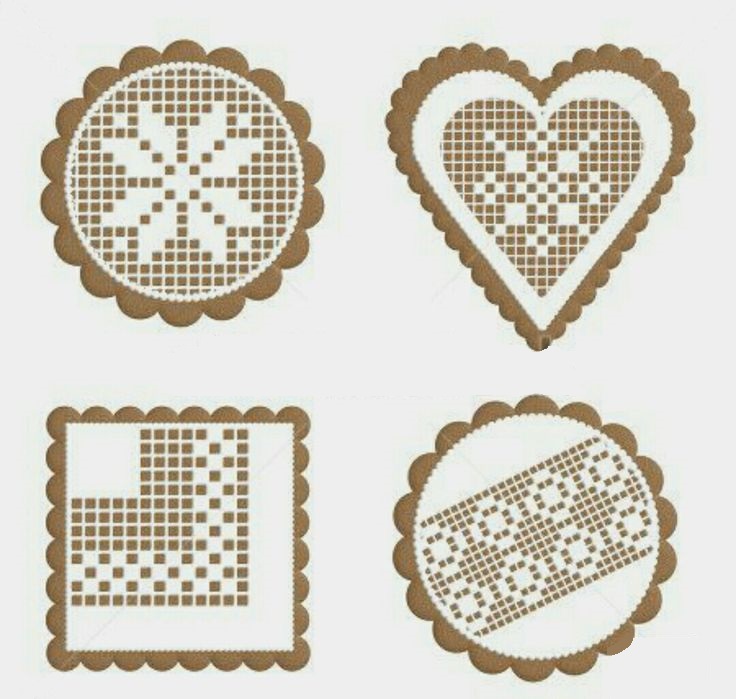

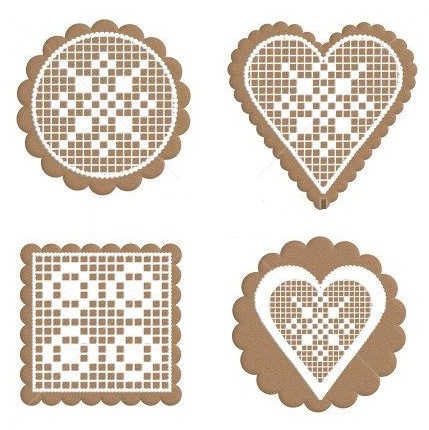

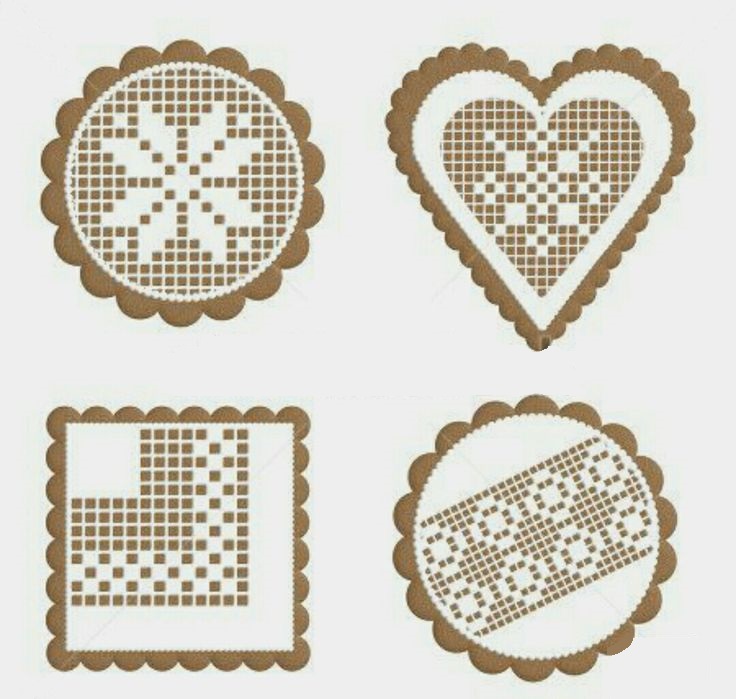

Приложение 1

Примеры росписи вырезных пряников в технике «вышивки»

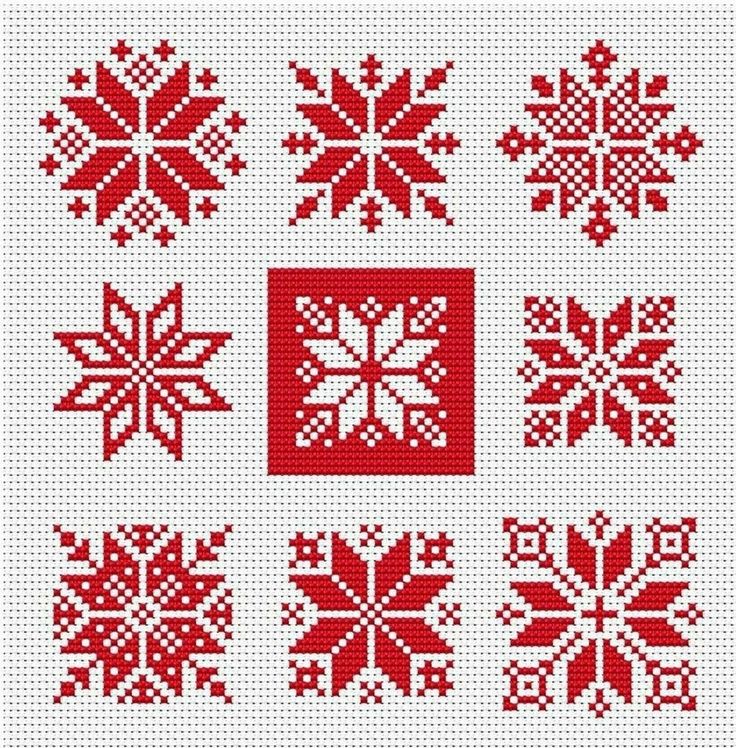

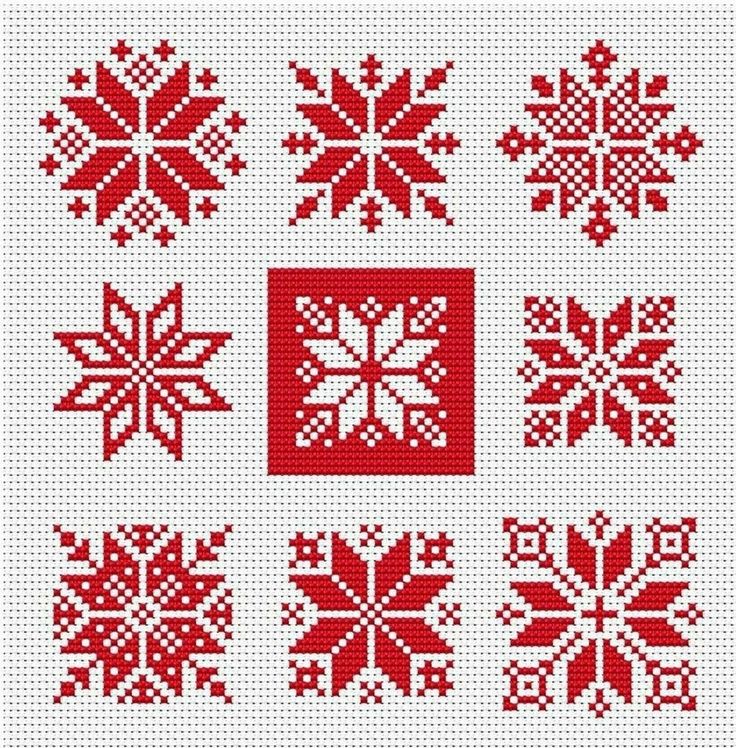

Приложение 2

Примеры схем вышивки