Управление культуры Администрации МО ГО «Сыктывкар»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ

Методическая разработка на тему:

«Камерно-вокальное творчество Бородина на примере теоретико-исполнительского анализа романса «Спесь»

Разработчик:

концертмейстер МБУДО

«ДМШ» п.г.т. Седкыркещ,

Золотых Т.Н.

Сыктывкар, 2019

Содержание

Пояснительная записка

Основные черты музыкального стиля композитора

Особенности камерно-вокальных произведений Бородина в контексте творчества композиторов «Могучей кучки»

Теоретико-исполнительский анализ романса

Анализ литературного первоисточника романса

Анализ музыкального текста романса

Сравнительный анализ некоторых исполнительских интерпретаций романса «Спесь»

Заключение

I. Пояснительная записка

Работа концертмейстера в музыкальной школе представляет собой множество задач педагогического характера – это и разучивание с солистами их партий, постоянный контроль качества исполнительских навыков учащихся, конечно же, знание их исполнительской специфики и умение подсказать все возможные пути исправления тех или иных недостатков.

В его деятельности педагогические и подчас психологические функции должны также сочетаться с творческими, концертными, о чем иногда забывают в музыкальных школах, ведь многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока – игра по нотам якобы не требует большого мастерства и исполнительской отдачи. Это мнение ошибочно, так как за успешным выступлением ученика на сцене стоит кропотливая музыковедческая работа концертмейстера с музыкальным текстом. Она предполагает и обращение к творческой биографии композитора для выяснения связанных с ней стилистических особенностей исполнения произведения, и подробный теоретико-исполнительский анализ нотного материала, и возможно также обращение к различным интерпретациям данного произведения другими музыкантами и их сравнительному анализу для использования найденных интересных музыкальных решений в своей работе.

Все эти действия направлены на глубокое проникновенное исполнение концертмейстером своей партии, и доказывают многоплановость и сложность деятельности пианиста-аккомпаниатора. Они дают возможность передать полученные в ходе исследований знания ученику-солисту, сделать его путь через музыкальные «дебри» более осмысленным, а музыкальный язык – понятным и доступным, помогают в конечном итоге выстроить цельный художественный образ произведения.

В данной методической разработке показана возможная исследовательская деятельность концертмейстера на примере романса А. П. Бородина «Спесь», которая поможет подготовить ученика вокального отделения музыкальной школы или среднего учебного заведения к грамотному исполнению данного музыкального произведения.

II.Основные черты музыкального стиля композитора

Александр Порфирьевич Бородин является одним из замечательных представителей русской культуры второй половины XIX в.: гениальный композитор, представитель «Могучей кучки», выдающийся ученый-химик, активный общественный деятель, педагог, дирижер, музыкальный критик, он проявил также и незаурядное литературное дарование. Остроумный рассказчик, талантливый лектор, он блистательно владел литературным словом. Однако в историю мировой культуры Бородин вошел прежде всего как композитор. Им создано не так уж много произведений, что связано с большой загруженностью композитора в сфере научной и педагогической деятельности. Но их отличает глубина и богатство содержания, разнообразие жанров, классическая стройность форм.

Бородин на протяжении своей жизни занимался с полной самоотдачей великим множеством дел. Большинство из них отражало какую-то одну из двух важнейших сторон его личности – гениального музыканта и крупного ученого – и относилось к какой-либо из трех главных областей его творческой работы – создание музыкальных произведений; исследования в сфере органической химии; обширная преподавательская и просветительская, организационная и общественная деятельность. Огромного напряжения и внутреннего драматизма была исполнена его судьба, выраженная в постоянном противоречии между эпической основательностью его натуры и истощающей нервозностью его жизни, между жаждой всеохватывающей целостности его души и направленностью иссушающего узкого профессионализма его эпохи.

В творчестве Бородина, представителя передовой интеллигенции 1860-х гг.. отчётливо проходит тема величия русского народа, любви к родине, свободолюбия. Центральное место в музыке Бородина занимают богатырские образы русской истории, народного героического эпоса, к которым он обращался, чтобы понять современность. Эпическая широта сочетается у Бородина с глубоким лиризмом. Его лирика — мужественная, уравновешенная и в то же время страстная, трепещущая.

Таким образом, можно сказать, что Бородин был продолжателем «руслановской» традиции русской музыки, отраженной в творчестве М.И. Глинки с его позитивным и оптимистичным мировосприятием, отмеченным верой в богатырскую мощь русского народа. Глинку он боготворил, сам постоянно отмечал единение с ним душ (даже жена Бородина подчас обращалась к нему: «мой маленький Глинка»).

Композитора привлекали цельные, ясные характеры, мир чистый, здоровый, высоконравственный. Этим он отличался от своих соратников по «Могучей кучке»: в понимании Бородина коренная черта русского народа – это богатырство, в то время как у Мусоргского – скорбное терпение и стихийный протест, а у Римского-Корсакова богатство художественной фантазии. И соответственно, источник вдохновения у каждого был свой – в отличие от Мусоргского, которого привлекали «смутные времена» русской истории, Бородин черпал вдохновение в героическом эпосе, где народ противостоял внешнему врагу, проявляя мужество и патриотизм.

Не только для образного содержания, но и для всего музыкального стиля Бородина характерна эпичность. Музыкальная драматургия его произведений основана на принципе неторопливого развёртывания музыкального материала, длительного пребывания в одном эмоциональном состоянии, постепенная смена музыкальных планов.Развитие осуществляется путем сближения контрастных тем, итогом которого является их единство.Естественно, что эпическое начало с наибольшей полнотой проявилось в сочинение Бородина, которое является образцом национального героического эпоса в музыке — опера «Князь Игорь» (по «Слову о полку Игореве»). В ней объединены черты эпические оперы и исторической народно-музыкальной драмы.

Мелодии Бородина по своему строению и ладовой природе родственны русским крестьянским песням (эпическим, обрядовым, лирическим). Их излюбленный мелодический оборот – трихорд, состоящий из кварты (терции) и большой секунды – прямо заимствован композитором из образцов русского народного творчества. В то же время, при опоре на народную музыку у Бородина отсутствует фольклорное цитирование.

Ладовое мышление Бородина характеризуется опорой на свежие слои фольклора. Помимо натуральных ладов он нередко использует их смешение, а также искусственные лады.

Смелым новаторством отличается гармония Бородина, отмеченная, с одной стороны, мелодической насыщенностью (идущей от народной полифонии), а с другой – вниманием к фонизму созвучий, их красочности, необычным строением (по квартам и секундам), ослаблением внутрифункциональных отношений.

Наряду с чутким проникновением в характер русского музыкального фольклора композитор постигал музыку народов Востока. В его произведениях соседствуют русские образы и восточные — пленительные, полные неги и воинственные. При этом обе эти музыкальные сферы в музыке Бородина были лишены момента условности и сказочности, присущего многим сочинениям XIX века, в том числе Глинки и Римского-Корсакова.

А.П. Бородин считается одним из основателей русской классической симфонии.Первая симфония Бородина, написанная в 1867 году и увидевшая свет одновременно с первыми симфоническими произведениями Римского-Корсакова и П.И. Чайковского, положила начало героико-эпическому направлению русского симфонизма. Вершиной русского и мирового эпического симфонизма признаётся написанная в 1876 году Вторая («Богатырская») симфония композитора.

Бородин был также одним из творцов русского классического квартета. К числу лучших камерных инструментальных произведений принадлежат Первый и Второй квартеты, представленные ценителям музыки в 1879 и в 1881 годах.Камерно-инструментальная музыка Бородина больше тяготеет к лирике. Ярким примером является прекрасная музыка «Ноктюрна» (III часть) из Второго квартета, посвященного жене композитора. Лирика, так и драматизм Бородина несут на себе сильнейший отпечаток эпического начала.

На почве эпоса, через объективизм, уравновешенность, стремление к целостному охвату явлений, возникли классические черты мышления Бородина. Он высоко ценил стройность и цельность музыкальной формы как таковой, тяготел к камерно-инструментальной музыке, к непрограммному симфонизму. Мышление в рамках классических форм, прежде всего сонатной, стало законом его инструментального творчества. В пристрастии к соразмерности частей, закругленности форм, возможно, проявилось мышление ученого.

III.Особенности камерно-вокальных произведений Бородина в контексте творчества композиторов «Могучей кучки»

Бородин - не только мастер инструментальной музыки, но и тонкий художник камерно-вокальной лирики. При рассмотрении в общеевропейских масштабах, жанр романса у композитора (в лучших своих образцах) не теряется даже на фоне песенных шедевров Шуберта и Шумана. Он привлекает к себе внимание как глубиной и силой художественного обобщения в их соединении с ярко национальными чертами музыкального языка, так и несомненным крупным новаторством в образной сфере и в композиторской технике, особенно в области гармонии.

Жанр романса был любим русскими композиторами XIXстолетия, отдали ему дань и представители «Могучей кучки». Рассматривая творческое наследие Бородина в этой области, можно отметить его скромные масштабы – всего шестнадцать произведений, тогда как у М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова их по нескольку десятков, а у Ц.А. Кюи – более 400. Но это тот самый случай, когда по количеству нельзя судить о качестве.

В целом можно отметить, что отношение к этому жанру у «кучкистов» было очень серьезным и вдумчивым. Работая над романсами, они выдвигали серьезные требования к замыслу, выбору поэтического текста, выразительных средств, для его воплощения, старались избегать «общих слов» и прямого влияния бытового, салонного романса.

Для Кюи камерно-вокальный жанр был «территорией», где раскрывались идеи, образы и чувства, составляющие истинный центр его творчества. Это прежде всего лирика – светлая, возвышенно-благородная, с характерной для стиля композитора изысканностью и тщательностью отделки. Кюи писал романсы всю свою долгую жизнь, великолепно знал романсовое творчество своих современников и предшественников. Среди романсов Кюи выделяются циклы и сборники на стихи Лермонтова, Некрасова, А.К. Толстого, Гейне, Мицкевича, Ришпена. Лучшие романсы написаны на слова Пушкина («Я вас любил», «Царскосельская статуя», «Желание», «Ты и Вы»), Майкова («О чем в тиши ночей», «Истомленная горем»), Гейне («Из вод подымаяголовку», «Ты не любишь меня»).

У Балакирева главное место в камерно-вокальном творчестве занимает, конечно, лирика. Ее диапазон простирается от раннего романса на слова Кольцова «Обойми, поцелуй» (в котором талантливо преломляется песенно-романсовая традиция 1830–1840-х годов) до утонченно-импрессионистического романса «Шепот, робкое дыханье» на знаменитые стихи Фета (созданного в 1904 году). Настоящий шедевр в жанре «восточного» романса – «Грузинская песня» на знаменитые стихи Пушкина. Вне традиционных жанровых определений – известные балакиревские романсы «Песнь золотой рыбки» и «Песнь старика» – одни из лучших в его наследии.В позднем творчестве композитора центральное место занимает философская лирика (среди наиболее удачных – «Когда волнуется желтеющая нива», «Ноктюрн», «Заря»).

Романсы и песни Римского-Корсакова – это яркая, отмеченная многими оригинальными чертами часть его наследия. Зная, насколько устойчивым будет впоследствии мнение, что истинная область творчества Римского-Корсакова – эпос, сказка и фантастика, можно только поражаться, насколько сильно, искренне и глубоко воплощает композитор в ранних романсах лирические чувства. Среди сочинений 1860-х – начала 1870-х годов самые вдохновенные – «Ель и пальма», «На холмах Грузии», «Ночевала тучка золотая», «Я верю, я любим», «К моей песне» – ничем не уступают лучшим романсам той эпохи. Вторая большая группа произведений была создана в конце 1890-х годов, когда Римский-Корсаков настойчиво искал новые интонации и выразительные средства, избрав жанр романса в качестве своеобразной экспериментальной площадки. Входит в его творчество и тема предназначения художника (цикл «Поэту» на слова Майкова и Пушкина, «Пророк»). Среди самых лучших – «Редеет облаков летучая гряда», «Не ветер, вея с высоты», «О чем в тиши ночи».

Сложнее всего определить место камерно-вокального жанра в творчестве Мусоргского. Композитор раздвинул границы жанра шире, чем кто-либо из его современников. Он вводит в основное «русло» русского романса жанры, в отечественной музыкальной традиции прежде не существовавшие (этюд в народном стиле «Калистратушка») или считавшиеся маргинальными, как комические песни (пародийные музыкальные памфлеты и шутки «Классик», «Раёк», картинка с натуры «Семинарист», светская сказочка «Козел»). Но и традиционные жанры – баллада («Забытый», по знаменитой картине В. Верещагина), лирический монолог («Из слез моих выросло много»), элегия («Элегия» из цикла «Без солнца») – звучат абсолютно по-мусоргски, полностью переосмысленными. Особенно удаются композитору народные типы (песенка дурачка «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», детская мольба-причитание «Сиротка»). С удивительной глубиной, точностью и невиданной прежде психологической достоверностью раскрывает он мир ребенка (вокальный цикл «Детская»). «Без солнца» (на слова А. Голенищева-Кутузова) – первый в русской музыке вокальный цикл, в котором поэтический текст рождался одновременно с музыкой, цикл с одним лирическим героем и сквозным содержанием. Одна из вершин позднего вокального творчества композитора – цикл «Песни и пляски смерти» на слова Голенищева-Кутузова. Это четыре портрета Смерти и ее жертв.

Для Бородина, и в молодые, и в зрелые годы, обращение к романсу и песне – особый случай, «штучная» работа. Неудивительно, что почти каждый его зрелый романс – настоящий шедевр.Количественно бородинское наследие в камерно-вокальных жанрах, как и в других, сравнительно невелико по объему, оно включает в себя около пятнадцати романсов и песен, которые хронологически распределяются на протяжении творческого пути композитора далеко не равномерно. Большинство лучших сочинений – "Спящая княжна", "Фальшивая нота", "Отравой полны мои песни", "Морская царевна", "Песня темного леса" – относятся к творчески очень насыщенному двухлетнему периоду 1867 – 1868 годов. Несколько позднее, в 1870 и 1871 годах написаны "Море и "Из слез моих". Затем в 1881 году после длительного перерыва у Бородина вновь усиливается интерес к романсовой сфере и появляется несколько весьма значительных произведений, среди них одно гениальное – "Для берегов отчизны дальней". Однако в целом в последние восемнадцать лет жизни композитора (то есть именно в то самое время, когда автор "Князя Игоря" работал над своей эпической оперой) его творчество в области камерно-вокальной музыки отнюдь не составляло непрерывной линии и даже, скорее, наоборот – имело вид отдельных и внешне разрозненных опытов. Таким образом, совокупность бородинских романсов и песен охватывает практически все важнейшие романсовые жанры, утвердившиеся в России в первой половине XIX века и плодотворно развивавшиеся во второй половине столетия.

В бородинских камерно-вокальных сочинениях находят свое воплощение – хотя в различной степени, а нередко и в смешении – все пять основных родов и пять главенствующих тенденций искусства: эпичность ("Песня темного леса"), трагедийность ("Для берегов отчизны дальной"), лиричность ("Из слез моих"), драматизм ("Море"), комедийность ("Серенада четырех кавалеров одной даме").

Так, например, бородинский шедевр по пушкинскому стихотворению "Для берегов отчизны дальной", возникший как отклик на смерть Мусоргского, представляет собой одну из крупнейших вех в историческом развитии жанра трагедийной элегии. Миниатюры из гейновской поэзии "Отравой полны мои песни" и "Из слез моих" продолжают линию лирического романса, обогащая русскую жанровую традицию кругом типичных образов шумановской лирики. Романтическая картина "Море" самим композитором с полным основанием названа в подзаголовке балладой. "Арабская мелодия" принадлежит к жанровой группе романсов с ярко выраженным национальным началом, в данном сочинении – подчеркнуто восточной ориентации (мелодический материал основан на подлинно народном мотиве из книги А. Христиановича "Исторический очерк арабской музыки…"). "У людей–то в дому" на слова Некрасова своими истоками восходит к типу "русской песни", причем в соответствии с эстетической тенденцией художников-шестидесятников настроения лирической монологичности уступают здесь место более сдержанному и прозаическому тону, создающему ощущение реалистической жанрово-бытовой зарисовки, где каждая бытовая или социальная деталь приобретает внутреннее значение художественного символа.В наиболее чистом, «беспримесном» виде стиль Бородина – уникальный сплав эпоса, драмы, лирики и сказочной фантастики – предстает в романсах «Спящая княжна» и «Морская царевна».

Бородин в своём творчестве обращался к стихам разных поэтов. Им положены на музыку стихи Александра Пушкина, Генриха Гейне, Алексея Толстого. Подобно Мусоргскому, он иногда сочинял тексты для своих вокальных миниатюр, что помогало добиваться большей слитности музыки и текста.Вообще, именно в романсах Бородин наиболее близок Мусоргскому – при всем несходстве их творческих личностей: здесь встречаем и яркую хара́ктерность, комедийность («Спесь», «У людей-то в дому»), и тончайший, психологически углубленный лиризм («Из слез моих», «Отравой полны мои песни», «Фальшивая нота»). Предпоследние два отмечены сверхафористичностью высказывания, прежде встречавшейся в русской музыке только в комических романсах Даргомыжского («Титулярный советник», «Червяк»).

IV. Теоретико-исполнительский анализ романса

4.1 Анализ литературного первоисточника романса

Романс "Спесь" относится к жанру социальной сатиры. Однако Бородину были несвойственны насмешка и ирония. Его музыку отличает добродушный комизм. «Благодушнейший юморист», «веселый шутник», «каламбурист» – так отзывались о его легком, веселом нраве современники Бородина. Смех композитора по отношению к своим друзьям и близким был дружелюбным и, «если он и отвечал насмешками, то они были самые незлобные».

Романс в жанровом отношении стоит очень близко к комедийным бытовым сценкам в духе Даргомыжского. Но если титулярный советник – это человеческий тип, конкретный представитель которого вполне мог жить по соседству, то персонаж Спесь – обобщённо-аллегорический.То есть, у автора романсов "Титулярный советник" и "Червяк" частный эпизод, относящийся к самому обычному человеку, становится поводом для нравственно-социальных размышлений и этических выводов в масштабе общечеловеческом. А у Бородина и А. К. Толстого наоборот – герой их сатирического произведения, будучи лишь абстрактным выражением общего для многих людей порока, в процессе персонификации получает свойства нравственной и социальной определенности. Он обнаруживает внешне колоритные физиономические признаки, вплоть до иллюзии превращения в реально существующего остро характерного и даже национально узнаваемого персонажа (тип внезапно разбогатевшего и оттого очень заносчивого русского купчика).

Бородин всегда старался как можно тоньше выражать душевные переживания, глубину чувств, поэтические образы. В работе с текстами поэтов композитор учитывал замысел автора, старался добиваться большой выразительности аккомпанемента в сочетании с мелодией и текстом. Что же привлекло композитора в стихотворении «Спесь» А. Толстого, что он услышал и как это воплотил в своем произведении?

«Спесь» был написан Алексеем Константиновичем Толстым в 1856 году и является замечательным образцом его стихотворной сатиры. «Спесь» выполнен в народном духе: это интонационно-фразовый стих с дактилической клаузулой. «Ваши стихи такие самородные, – писали Толстому славянофилы А. С. Хомяков иК. С. Аксаков, – в них такое отсутствие всякого подражания и такая сила и правда, что, если бы вы не подписали их, мы бы приняли их за старинные народные».

Народность «Спеси» проявлена и в языке, который использует Толстой: это и обыденная фразеология разговорной речи («а и пошел бы»), и сниженная лексика («пузо»), и крестьянский простонародный говор («не пригоже-де мне»).

Толстой создал выразительный портрет Спеся, как внешний, так и психологический. Свой крошечный рост («аршин с четвертью»~1 м) Спесь пытается увеличить высоченной шапкой («во целу сажень»~2,16 м); он тучен (идёт «переваливаясь»), вызывающе богато одет («пузо в жемчуге», «сзади раззолочено»), напускает на себя невероятную важность (идет, «надуваючись»); его нежелание зайти к отцу, к матери и в церковь из-за того, что «ворота не накрашены» и «пол не метён», подчеркивает его спесивость.

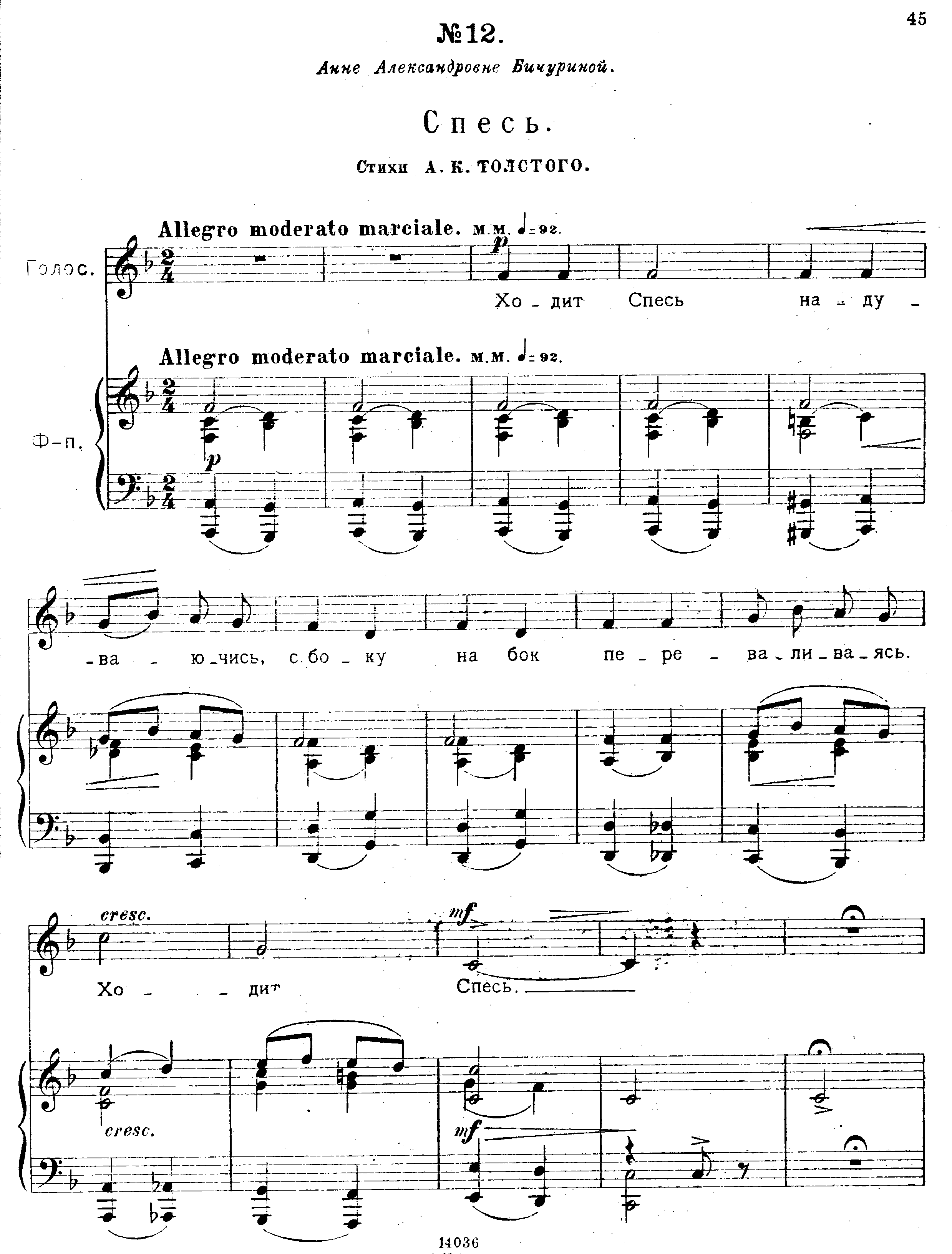

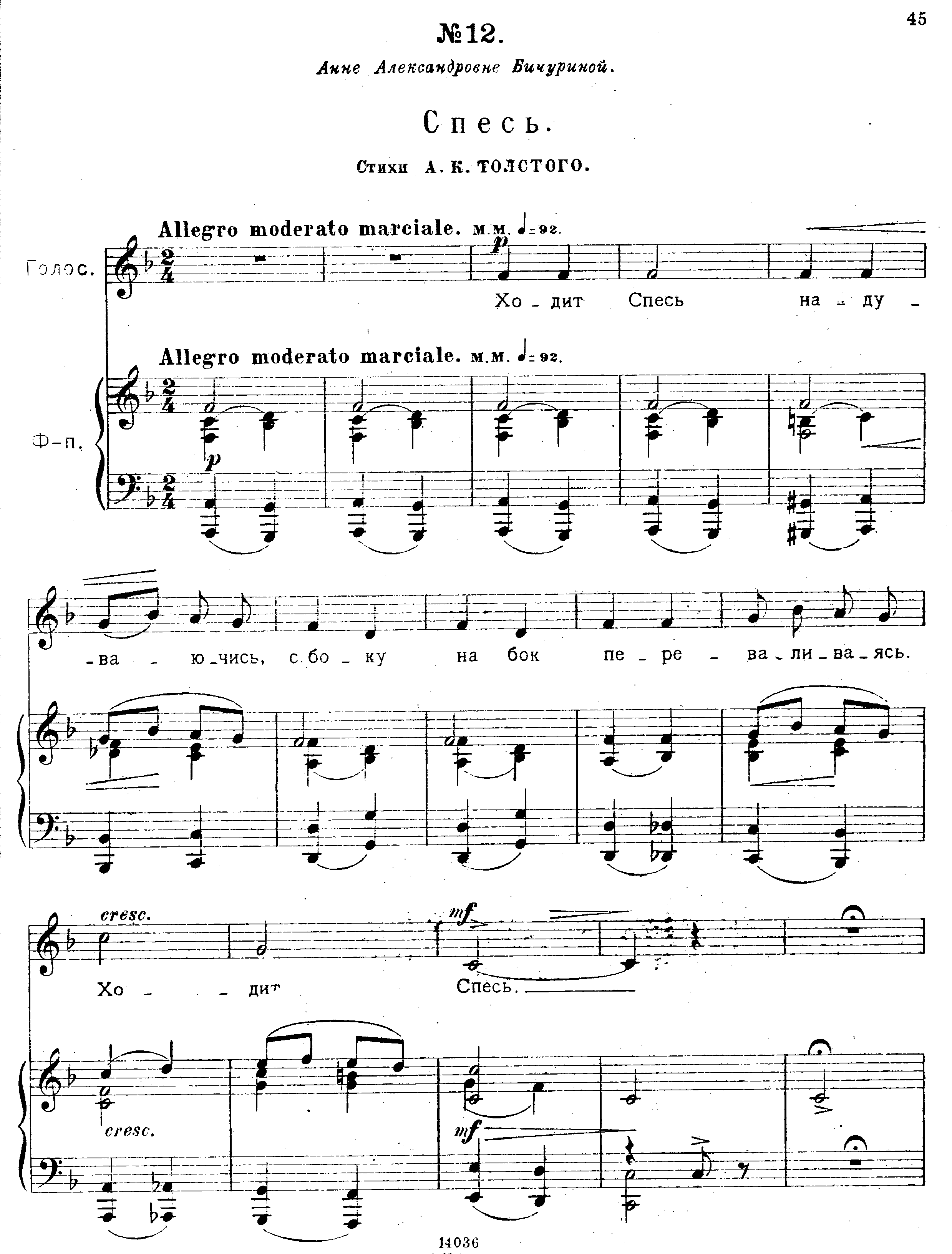

Бородин, обратившись к тексту стихотворения, внес небольшие изменения – в романсе присутствует постоянный повтор заглавной фразы «Ходит Спесь, надуваючись, с боку на бок переваливаясь». Этот повтор стал основой для рефрена в музыкальной форме романса – форме рондо (ABACADA). Выбор формы не случаен – рондо в переводе «круг» – это своеобразная аллегория на главного персонажа, который как «надутый от своей гордости шар» перекатывается с боку на бок.

4.2 Анализ музыкального текста романса

Начало романса, создающего образ Спеся, отмечено темповым обозначением Allegromoderatomarcialeпри размере 2/4, что указывает на определенную жанровую принадлежность, и в то же время данный темп, дословно переводимый как «умеренно весело», «облегчает» образ грузного Спеся, делая его комичным в своей важности.В тексте также есть еще одно темповое изменение: на фразе «видит – на небе радуга» появляется темп Lento, после чего сразу же вступает TempoIна словах «повернул Спесь во другую сторону», для изображения бегства персонажа.

Большое значение в драматургии романса имеют динамические оттенки. Рефрен Спеся с каждым появлением становится все громче, а эпизоды наоборот, контрастируют с ним своей постоянной динамикой piano. Инсценируют романс и другие приемы – ладогармонические, ритмические, интонационные, фактурные. Рассмотрим развитие сюжета через разбор каждого музыкального отрывка.

1 рефрен звучит на pianoс постепеннымcrescendoдоmezzoforte, как бы раздуваясь. То, как Спесь идет «надуваючись, с боку на бок, переваливаясь», композитор изобразил в фактуре фортепианной партии – постоянное статичное движение короткого «шагающего» октавного мотива в левой руке. Аккорды, в которых верхний голос дублирует мелодию, постепенно двигаются в восходящем направлении, а бас идет в противоположную сторону, тем самым как бы «раздувается» диапазон. Речь Спеся лишена мелодичности – топтание на одном месте, только слова «надуваючись», «переваливаясь» интонационно выделены, в конце фразы изображены широкие, основательные шаги Спеся ходом вниз половинными длительностями до2 – соль1 – до1.

Между некоторыми разделами присутствует фермата, что еще больше придает важности, основательности, значительности персонажу.

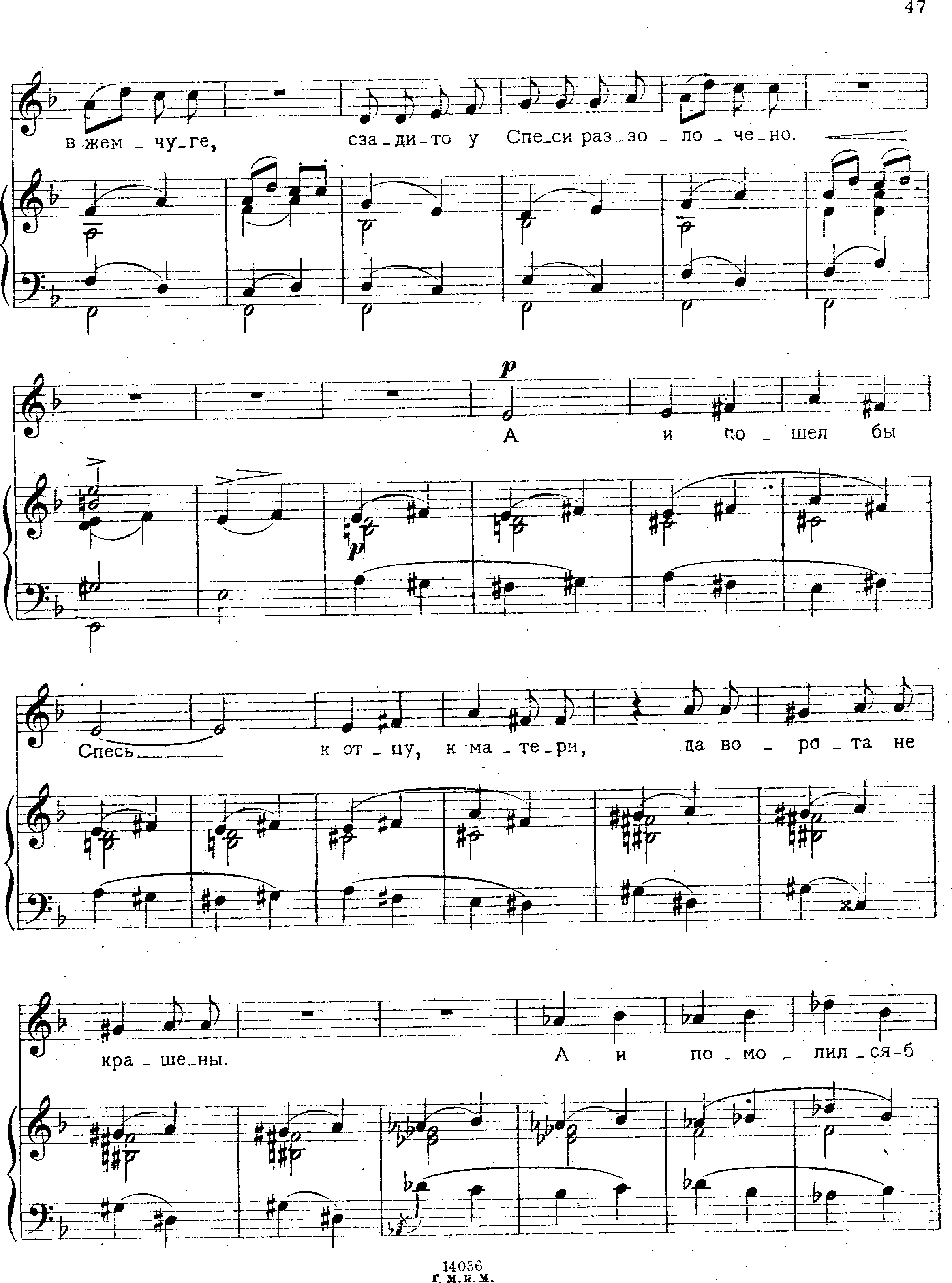

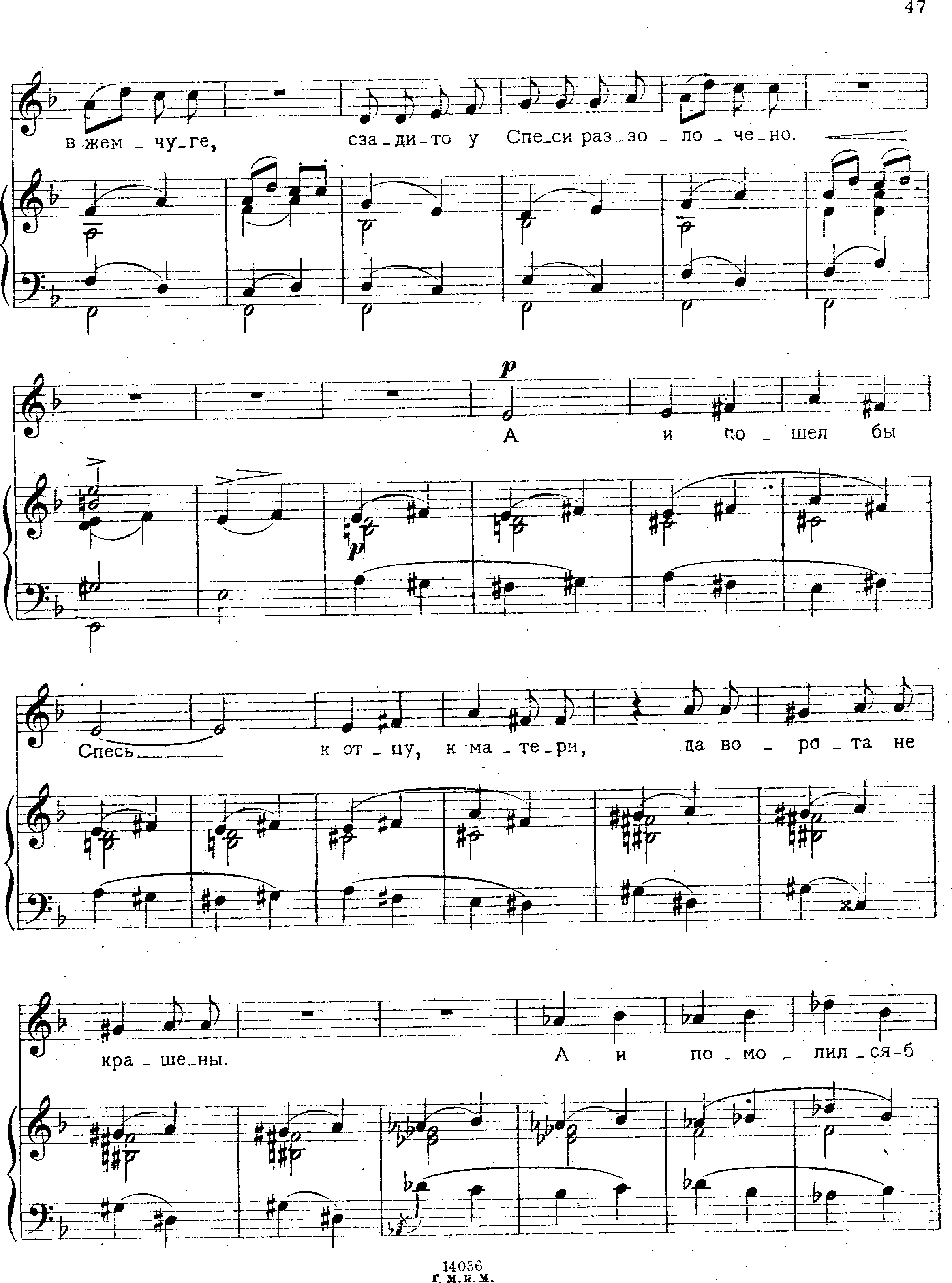

В эпизоде В, там, где речь идет о маленьком росте Спеся – в фортепьянной партииpiano,переход из F-dur вd-moll и смена фактуры с широкой, октавной на «пустую», с паузами и узкими интервалами показывает тщедушность персонажа, и внезапное крещендирующее forteкомично рисует огромную шапку на нем.

2 рефрен начинается уже на mezzopiano, снова постепенно раздувающемся до forte, в конце фразы интервал шагающего Спеся уже меняется – становится выше по тесситуре и не делится посередине октавы – получается очень широкий шаг сверху вниз фа2 – фа1.

ЭпизодС, рассказывающий о брезгливости персонажа, проходит на длительном piano. Октавная фактура аккомпанемента смягчается, становится более плавной. В четырехголосной фактуре нижний и средний голос статичны, стоят на месте, остальные голоса все так же покачиваются «с боку на бок», дублируя окончания фраз за вокальной строчкой, как бы передразнивая. Переход к новой фразе «про отца и мать» осуществляется из F-dur в A-dur через динамическую волну на широко расположенном D7 - как будто пузырь резко надули и спустили. Аккомпанемент полностью перестает быть октавным, средний голос все еще остается остинатным, крайние голоса плавно расширяют и сужают аккордовое голосоведение. Опять осуществляется тональный сдвиг и следующая фраза про «церковь божию» уже звучит в Des-dur. В нотах в этом эпизоде не выписано crescendo, но постоянное модулирование вверх с каждой новой фразой предполагает постепенное увеличение динамики, что логично должно привести к forte в следующем третьем рефрене.

3 рефрен начинается уже сразу с forte, сразу с октавного шага фа2– фа1 , возвращается октавная фактура аккомпанемента, только начинается в более высоком регистре, что позволяет при повторе расширения крайних аккордовых голосов сделать диапазон верхнего и нижнего голоса еще дальше.

Следующий за ним эпизод D про бегство от радуги начинается на piano. Задумчивые, осторожные шаги персонажа показаны движением параллельных октав: нижний звук – задержание половинной длительностью в левой руке, верхний звук – подпрыгивающие четверти на стаккато в правой. Радуга изображена внезапным переходом в Des-dur и ферматой, что подкрепляется «передразниванием» вокальной мелодии в партии аккомпанемента с указанием автора – imitando la voce.Затем сразу Tempo I, risolute и mezzoforte– бегство Спеся, в аккомпанементе аккордовые шаги, поддерживающие вокальную мелодию ее дублированием в верхнем голосе. Многозначительная фермата – и эпизод заканчивается опять piano– в низком регистре фактура аккомпанемента укрупняется в длительностях, к тому же еще и залигованных на два такта.

В конце, в 4 рефрене тема продолжает звучать на piano, статичный аккордовый аккомпанемент половинными длительностями показывает огромные помпезные шаги Спеся. Если сделать динамику как у композитора, без изменений, на piano до конца, то может получиться своеобразный уход персонажасо сцены, из поля нашего зрения (вроде театрального, зрительного приема). В основном все исполнители делают crescendo(и к тому же еще ritardando) в последних тактах рефрена для большей эффектности и мощности.

При исполнении этого романса необходимо сразу в двухтактовом вступлении задать удобный покачивающийся темп, чтобы шагающие октавы не звучали слишком статично. Хотя конечно это зависит от трактовки, которую выстраивает вокалист. Также необходимо владеть крупной техникой, то есть грамотно выстраивать все голоса в аккордовой фактуре аккомпанемента и насыщенным тембром поддерживать мелодию вокальной строчки. Использование педали не указано в нотах у композитора, но небольшое вкрапление в некоторых местах уместно, чтобы фактура не была сухой, особенно в эпизоде C. Возможно, педаль пригодится исполнителям с небольшой пальцевой растяжкой при игре октавного легато. В принципе, в романсе нет особых технических и драматургических трудностей, Произведение ярко-образное, карикатурное, поэтому от концертмейстера требуется органично поддерживать своей партией вокалиста, сходиться в выразительности своей игры с его исполнением в едином характере и выражаемом сиюминутном настроении, иногда даже как бы передразнивая его, подтрунивая.

4.3 Сравнительный анализ некоторых исполнительских интерпретаций романса «Спесь»

Существование различных интерпретаций романса Бородина говорит о богатстве егосодержания, самобытности и оригинальности средств музыкальной выразительности, что открывает широкое поле деятельности для исполнительских экспериментов.

https://music.yandex.ru/album/3932089/track/32283886

Эталонным можно считать исполнение романса выдающимся басом Большого театра Александром Ведерниковым в сопровождении замечательного концертмейстера Игоря Гусельникова, которого можно вспомнить по работе с Ириной Архиповой. Здесь важно отметить выверенный баланс аккомпанемента и вокала – пианист не пытается соревноваться в мощи исполнения с вокалистом, а поддерживает, как бы служит опорой густого баса у Ведерникова оркестровым звучанием рояля. Органичное слияние голоса и аккомпанемента звучит не только в соотношении тембров исполнения, но и в общем темпоощущении романса, в его грамотном временном распределении. Не смотря на вполне тяжеловесный темп, сохраняющийся на протяжении всего исполнения, романс не звучит затянуто, не провисает нить повествования, внимание приковано к непрерывно льющейся мелодии в партии вокалиста. Все требования авторского замысла соблюдены – Ведерников выразительно обыгрывает все имеющиеся динамические, ритмические нюансы, каждая текстовая фраза эмоционально проживается, это все помогает выстроить полноценный живой образ народного персонажа – внезапно разбогатевшего хвастливого купчика – перед слушателями.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=DHKwiUpswLQ

Трактовка еще одного знаменитого баса Петра Глубокого и аккомпанирующего ему Ильи Иосифовича Шепса отличается особой мягкостью звучания, плавностью, даже некоторым лиризмом. Карикатурные образы сглажены, здесь нет иронии над персонажем, скорее вокалист как актер примеряет на себя личину Спеся и оправданно любуется собой, растекаясь широкой вокальной мелодией. Между эпизодами нет явных динамических контрастов, выписанных композитором, все звучит единым насыщенным звуковым пластом. Вокалист интересно растягивает гласные в некоторых отрывках романса, но это не звучит как издевка над персонажем, а просто как его естественная характеристика. Концертмейстер здесь также не выбивается из общего тембра звучания, корректно поддерживает образ вокалиста «ползучим», «текучим» движением октавного аккомпанемента. Весь массив аккордов следует за мыслью звучания вокальной партии – все ритмы и штрихи сглажены, в аккомпанементе присутствует педализация (которой нет у композитора), слегка размывающая в одну единую линию короткие лиги в мелодии по две четверти, которые призваны передать помпезные, но все же короткие шажки Спеся. Получается эдакий «колобок», действительно «перекатывающийся с боку на бок».

https://www.youtube.com/watch?v=x98aRDEcN1o

Самым запоминающимся по своей образной выразительности можно считать исполнение болгарского оперного певца Бориса Христова под аккомпанемент Александра Черепнина (русско-американского пианиста, композитора и теоретика). Так как в репертуаре Христова большое место занимала вокальная лирика русских композиторов, особенно Мусоргского, музыку которого певец постоянно включал в концертные программы, можно проследить в исполнении романса Бородина некоторое влияние остросоциальных образов из песен Мусоргского на воплощение характера персонажа Спеся. Это едкая сатира, выраженная через особое, язвительное трактование каждой музыкальной фразы романса, выстраивается не просто вокальное произведение, а целая яркая театральная зарисовка. У Христова самый быстрый темп из всех рассмотренных ранее певцов, что сразу настраивает на комичный лад, к тому же он очень свободно делает внезапные замедления в конце каждой фразы (устойчиво возвращаясь снова и снова к первоначальному темпу), расширяя ее масштабы, вместе с раздувающимся персонажем. Манера пения агрессивная, залихватская, с использованием особенностей русских простонародных песен с подвываниями, некоторой декламационностью, яркими штриховыми акцентами, растягиванием гласных (что-то подобное можно услышать в песне Варлаама «Как во городе было, во Казани»). Каждый эпизод между рефренами звучит по своему выразительно – в первом вокальная мелодия с явной усмешкой звучит отрывисто, на стаккато (у композитора стаккато только в дублирующей партии аккомпанемента), расширение общего движения происходит на конкретном слове – «во целу сажень». Во втором эпизоде, не смотря на появление более плавного движения общей ткани мелодии у композитора, Христов выделяет, подпрыгивает на каждом слоге фразы про «пузо». Затем он резко разграничивает манерой пения смысл дальнейшего текста – на словах «а и пошел бы Спесь к отцу, к матери» тембр мягкий, музыка, наконец, звучит плавно, протяженно, даже нежно, после чего сразу выразительный возглас упрека «да ворота не крашены»; следом снова появляется теплота в голосе на словах «а и помолился б Спесь во церкви Божией», звучание округляется, облагораживается, пение не такое «открытое», не на народный манер, темпово выделяет, распевается слово «Божией», и снова все обрывается короткой отрывистой фразой брезгливого персонажа – «да пол не метён». Так же интересно обыгрывается момент с радугой – первая часть эпизода нарочито важная, основательно выпевается каждая нотка, после этого особо комично звучит подпрыгивающая, в резко возникшем быстром темпе мелодия на словах «повернул Спесь во другую сторону». В последнем рефрене чтобы окончательно расширить, раздуть персонажа, Христов растягивает с подъездами гласные в словах «надуваючись, переваливаясь» залихватски ставит последнюю широкую ноту. При таком разноплановом исполнения вокальной партии от концертмейстера требуется большая сосредоточенность, огромное чувство партнерства в ансамбле. Так как подчас, даже заранее обсудив общий план исполнения произведения, при выступлении у таких ярких самобытных музыкантов могут возникать сиюминутные находки в трактовании прямо на сцене, поэтому необходимо всегда чутко следовать и даже предугадывать мысли певца.

В данном случае партия концертмейстера так же задает образ комических переваливаний с боку на бок, обрывая каждый раз лигу на слабой доле в каждом такте. Аккордовое движение нарочито грубоватое, но не лишенное оркестрового звучания. Аккомпанемент здесь не фон, а полноценный персонаж сюжета, заявляющий свои права на яркую образность. Игра концертмейстера под стать вокалисту такая же масштабная, красочная, эмоционально убедительная, вторит всем выразительным акцентам и внезапным штрихам, которых нет у композитора. Общее настроение романса у него активно напористое, ритм упругий, прикосновение уверенно собранное, легко переходящее в широкий фактурный «разгуляй». Очень чутко откликается Черепнин на каждую новую фразу в центральном эпизоде романса – певучее ведение многоголосия контрастирует резким аккордовым шагам. В целом можно сказать, исполнение Христовым и Черепниным романса Бородина «Спесь» по яркости образов самое нестандартное и запоминающееся, вызывающее живой отклик на звучащее произведение.

На просторах интернета существует, конечно же, еще несколько записей данного романса, среди которых можно отметить интересное концертное выступление Марии Остроуховой (меццо-сопрано), образно-исполнительскими идеями схожее с записью романса Борисом Христовым. https://www.youtube.com/watch?v=6J1SI_ASqFA

V.Заключение

В заключении хотелось бы отметить важность приобщения учащихся музыкальных учреждений к вокальному творчеству Бородина как к ценнейшему образцу самобытной русской композиторской школы. На его примере можно развивать вокалистам – образность музыкального мышления, пианистам – концертмейстерскую чуткость в ансамбле с вокалистом, расширить пианистические возможности и выработать исполнительскую оригинальность и самобытность, ведь как уже было рассмотрено выше, в обзоре различных исполнений, романсы открывают большое благоприятное поле для поисков в сфере их трактования.

Концертмейстер не имеет права становиться эдаким музыкальным автоматом для воспроизведения необходимого аккомпанемента другим солистам-инструменталистам. Пианистом должна проводиться постоянная работа над совершенствованием не только своих исполнительских навыков, но и расширением теоретических, музыковедческих знаний для плодотворной работы с учащимися.