Российская Федерация

Администрация города Фокино

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования детей «Детская школа искусств

имени М.П.Мусоргского г. Фокино»

«Развитие гибкости тела»

(название)

Методическая разработка

по дисциплине Гимнастика

Фокино 2019

Утверждаю

Зам. директора по УВР

_____________________

Рассмотрено

На заседании методического отделения 20.02.2019

число, дата

хореографии____________________

наименование МО

З аведующий МО

аведующий МО

Рассмотрено на заседании методического совета школы

«6» февраля 2019г., протокол № 3 и рекомендовано

к использованию в методической работе преподавателей

Автор: Шишкарёва Анастасия Алексеевна,

(преподаватель хореографического отделения ДШИ г.Фокино)

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………3

Глава I.Общая характеристика гибкости и подвижности суставов ………….5

Виды гибкости - их структура, характеристика…………...6

Возрастные аспекты воспитания гибкости…………………8

Основные факторы, влияющие на гибкость………………..9

Глава II. Методы воспитания гибкости……………………………………….12

Основные группы упражнений для развития гибкости …….14

Современная методика развития гибкости…………………..17

Заключение……………………………………………………………………...19

Список литературы……………………………………………………………..21

Приложение I……………………………………………………………………22

Приложение II………………………………………………………………….. 24

Введение

Гибкость важна при выполнении многих двигательных действий в трудовой и военной деятельности, а также в быту. Исследования подтверждают необходимость развития подвижности высокого уровня в суставах для овладения техникой двигательных действий разных видов спорта (гимнастика, синхронное плавание, прыжки и др.). Уровень гибкости обусловливает также развитие быстроты, координационных способностей, силы. Трудно переоценить значение подвижности в суставах в случаях нарушения осанки, при коррекции плоскостопия, после спортивных и бытовых травм. Упражнения на гибкость можно легко и с успехом, самостоятельно и регулярно выполнять в домашних условиях. Особенно ценны упражнения для улучшения подвижности в суставах в сочетании с силовыми упражнениями. Упражнения на гибкость рассматриваются специалистами как одно из важных средств оздоровления, формирования правильной осанки, гармоничного физического развития.

Целью методической разработки является рассмотрение основных аспектов воспитания двигательных качеств, развития гибкости тела детей, как средство формирование физически- здоровой личности.

Задачи:

1. Образовательная – формулирование на уроках гимнастики, у детей основные понятия «гибкость», строение основных частей тела, отделов позвоночника.

2. Воспитательная - воспитание у детей самоконтроля, при исполнении каждого движения, через физическое ощущение; воспитание чувства любви к своему телу, путем развития его через гимнастические упражнения.

3. Развивающая – развитие у детей понятия - выносливость , основных параметров гибкости суставов, развитие мышечную память при исполнении движений.

Любое движение человека производится благодаря подвижности в суставах. В некоторых суставах - плечевом, тазобедренном - человек обладает большой подвижностью, в других - коленном лучезапястном, голеностопном - амплитуда движений ограничена формой сустава и связочным аппаратом. Обычно человек редко использует всю свою максимальную подвижность и ограничивается какой-либо частью от имеющейся максимальной амплитуды движения в суставе. Однако недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, отрицательно влияет на скоростные и координационные способности, снижает экономичность работы и часто является причиной повреждения связок и мышц. При некоторых движениях гибкость человека играет основополагающую роль. Но, к сожалению, многие ученики и педагоги в своей физической и спортивной деятельности недооценивают значение гибкости.

Актуальность темы методической разработки является воспитание двигательных качеств, гибкости и физического состояния детей, так как это ограничено достаточно жесткими возрастными рамками, влияющими на танцевальное исполнение хореографических элементов в целом. Таким образом, воспитание гибкости у детей остается одной из актуальных проблем физической культуры и спорта

Глава I. Общая характеристика гибкости и подвижности суставов

Следует различать понятия «гибкость» и «подвижность», поскольку они не идентичны и между ними имеются существенные различия. Матвеев Л.П. дает следующую формулировку: «Под гибкостью понимаются морфологические и функциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие амплитуду различных движений человека». Подвижность в суставах является необходимой основой эффективного технического совершенствования. При недостаточной гибкости резко усложняется и замедляется процесс освоения двигательных навыков, что влияет на технику исполнения движений, а определённые движения, состоящие из нескольких элементов, не могут быть вообще освоены. Недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, скоростных и координационных способностей, приводит к ухудшению внутримышечной и межмышечной координации, снижению экономической работы часто является причиной повреждения мышц и связок. Одно из определений: гибкость - это способность человека выполнять движения с большой амплитудой, это качество определяется развитием подвижности в суставах. Термином "гибкость" целесообразнее пользоваться в тех случаях, когда речь идет о суммарной подвижности в суставах всего тела. Применительно же к отдельным суставам правильнее говорить "подвижность" (а не гибкость), например «подвижность в плечевых, тазобедренных или голеностопных суставах». Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических упражнений. Проявление гибкости зависит от ряда факторов. В специальной литературе выделяют анатомическою (скелетную) подвижность, которая является главным фактором, обуславливающим подвижность суставов.

1. Барышникова Т. Азбука хореографии СПб.: "ЛЮКСИ", "ПЕСПЕКС", 1996. - 256 с. . Приложение II- (Слайд 1,)

1.1. Виды гибкости - их структура, характеристика

Активная гибкость - зависит от силы мышц, производящих движение в данном суставе.

Пассивная гибкости - амплитуда движений в суставе больше, чем при активной.

Активная гибкость развивается следующими средствами:

1) упражнениями, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет тяги собственных мышц;

2) упражнениями, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет создания определенной силы инерции.

Пример: махи ногами, махи ногами с утяжелителями, сочетание махов ногами с утяжелителями и махов ногами без них.

Пассивная гибкость развивается следующими средствами:

1) упражнениями, в которых для увеличения гибкости прилагается внешняя сила: вес, сила, вес различных предметов и снарядов. Эти силы могут прикладываться кратковременно, но с большей частотой или длительно, с постепенным доведением движения до максимальной амплитуды.

2) упражнения на растягивание мышц и связок следует выполнять, возможно, чаще, особенно в подростковом и юношеском возрасте, когда гибкость снижается.

Рекомендуется выполнять упражнения для развития гибкости в подготовительной и заключительной частях каждого урока гимнастики.

Кроме пассивной и активной форм, гибкость можно подразделить на общую и специальную:

Под общей гибкостью - подразумевают подвижность в суставах и сочленениях, необходимую для сохранения хорошей осанки, легкости и плавности движений.

Специальная гибкость - необходимый уровень подвижности, которая обеспечивает полноценное владение техникой исполнения упражнений, способность успешно (результативно) выполнять действия с минимальной амплитудой.

Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а также напряжением мышц - антагонистов. Резерв гибкости же обусловлен кроме этого - вязкостью мышечной ткани и эластичностью связочно-сухожильного аппарата. Это значит, что проявление гибкости зависят от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют движение, то есть от степени совершенствования межмышечной координации. На уроках гимнастики, детей с младших классов необходимо приучать к напряжению мышц всего тела при выполнении упражнений, так и к полному расслаблению мышц тела, после выполнения упражнений.

Задачи развития гибкости школьников, особенно младших классов нужно решать, с повышением их уровня теоретических знаний, о строении частей тела, отделов позвоночника, их функциями, движениями которые они совершают.

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский цент "Академия", 2000 г. Приложение II – (Слайд 2,4,12)

1.2.Возрастные аспекты воспитания гибкости

Подвижность в суставах развивается неравномерно в различные возрастные периоды. У детей младшего и среднего школьного возраста активная подвижность в суставах увеличивается, в дальнейшем она уменьшается. Объем пассивной подвижности в суставах также с возрастом уменьшается. Причем, чем больше возраст, тем меньше разница между активной и пассивной подвижностью в суставах. Это объясняется постепенным ухудшением эластичности мышечно-связочного аппарата, межпозвоночных дисков и другими морфологическими изменениями. Возрастные особенности суставов необходимо принимать во внимание в процессе развития и гибкости. Поэтому на уроках гимнастики в младших классах надо уделять большее внимание на активной подвижности, а улучшение пассивной гибкости рассматривать как вспомогательное средство.

Специальное воздействие физическими упражнениями на подвижность в суставах должно быть согласовано с естественным ходом возрастного развития организма.

У лиц разного возраста между гибкостью и силой мышц существует отрицательная взаимосвязь - с увеличением в результате упражнений для развития силы мышц, как правило, уменьшается подвижность в суставах. На уровень развития гибкости оказывают влияние наследственные факторы и факторы среды. На протяжении жизни человека значительно изменяется величина суставных поверхностей, эластичность мышечно-связочного аппарата, межпозвоночных дисков, суставных сумок. Естественно поэтому, что и величина подвижности в суставах в разном возрасте неодинакова.

1. Барышникова Т. Азбука хореографии СПб.: "ЛЮКСИ", "ПЕСПЕКС", 1996. - 256 с. Приложение II- (Слайд 3,11)

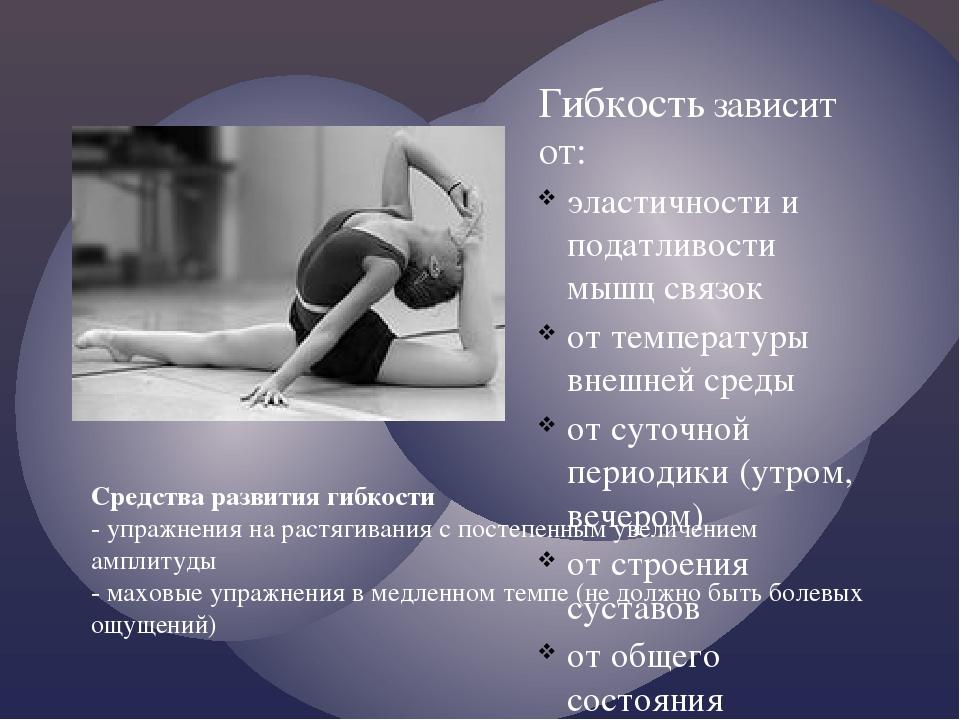

1.3. Основные факторы, влияющие на гибкость

На гибкость существенно влияют внешние условия:

1. Время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером);

2. Температура воздуха (при 20…30С гибкость выше, чем при 5…10 С);

3. Проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 минут гибкость выше, чем до разминки);

4. Разогрето ли тело

Существенные трудности могут возникнуть, если развивать гибкость за счет изменения строения сустава. Обычно суставы имеют одинаковое строение у всех людей. Но известно, что подвижность в суставах у детей больше, чем у взрослых. Если давать упражнения с большей амплитудой движения с детского возраста, то большая подвижность сохраняется и в зрелом возрасте. В этом случае суставная головка кости больше покрыта хрящом.

У взрослых, имеющих меньшую гибкость, подвижность головки поверхности сустава ограничена. Наличие скользящей поверхности на суставных головках костей позволяет им двигаться с большей амплитудой. В результате выполнения упражнений с большей амплитудой эта поверхность может несколько увеличиваться. Амплитуда движений в суставах чаще всего ограничивается тем, что мышцы-антагонисты и их сухожилия имеют недостаточную эластичность. Для того чтобы увеличить амплитуду движений, необходимо с помощью упражнений привести мышцы в такое состояние, чтобы они растягивались до необходимой величины. Упражнения для растягивания мышц следует давать тогда, когда мышцы более эластичны. Эластичность мышц повышается с повышением их температуры. Следовательно, упражнения на гибкость следует давать после разогревания, что достигается выполнением физических упражнений со сравнительно большой нагрузкой. Такой же эффект можно получить в парной бане. Появление пота говорит о том, что достигнуто состояние, наиболее благоприятное для выполнения упражнений, связанных с растягиванием мышц. В то же время следует иметь в виду, что выполнение упражнений с большой амплитудой в состоянии, когда мышцы менее эластичны, может привести к травме (растяжению связок или мышц), даже если упражнение выполнено с привычной для этого состояния амплитудой. В результате увеличения силы мышц растянуть их оказывается труднее, что, в конечном счете, сказывается на физическом состоянии. Поэтому заниматься гимнастикой особенно в младших классах нужно постоянно, включать элементы гимнастики в разминку на различных дисциплинах, уделять упражнениям porter 10-15 минут. Уроком гимнастики должны заниматься не реже чем два раза в неделю постоянно. Объем общей нагрузки не должен привыкать 45 минут.

В обычных условиях человек использует лишь сравнительно небольшую часть анатомической (предельной) подвижности и постоянно сохраняет огромный резерв пассивной подвижности, который может быть использован в любой момент. Даже во время занятий такими видами спорта, как легкая атлетика, гимнастика, плавание, которые предъявляют повышенные требования к подвижности в суставах, используется лишь 80-90% анатомической подвижности.

Учитывая, что гибкость определяется развитием подвижности в суставах, у человека можно выделить две основные формы проявления подвижности в суставах:

· подвижность при пассивных движениях

· подвижность при активных движениях.

Пассивная подвижность - осуществляется под воздействием внешних сил и нередко, до полного упора и болевых ощущений.

Активная подвижность - выполняется за счет тяги мышц проходящих через сустав. Активные движения можно разделить на две группы:

медленные, то есть без ускорения, быстрые, то есть с ускорением.

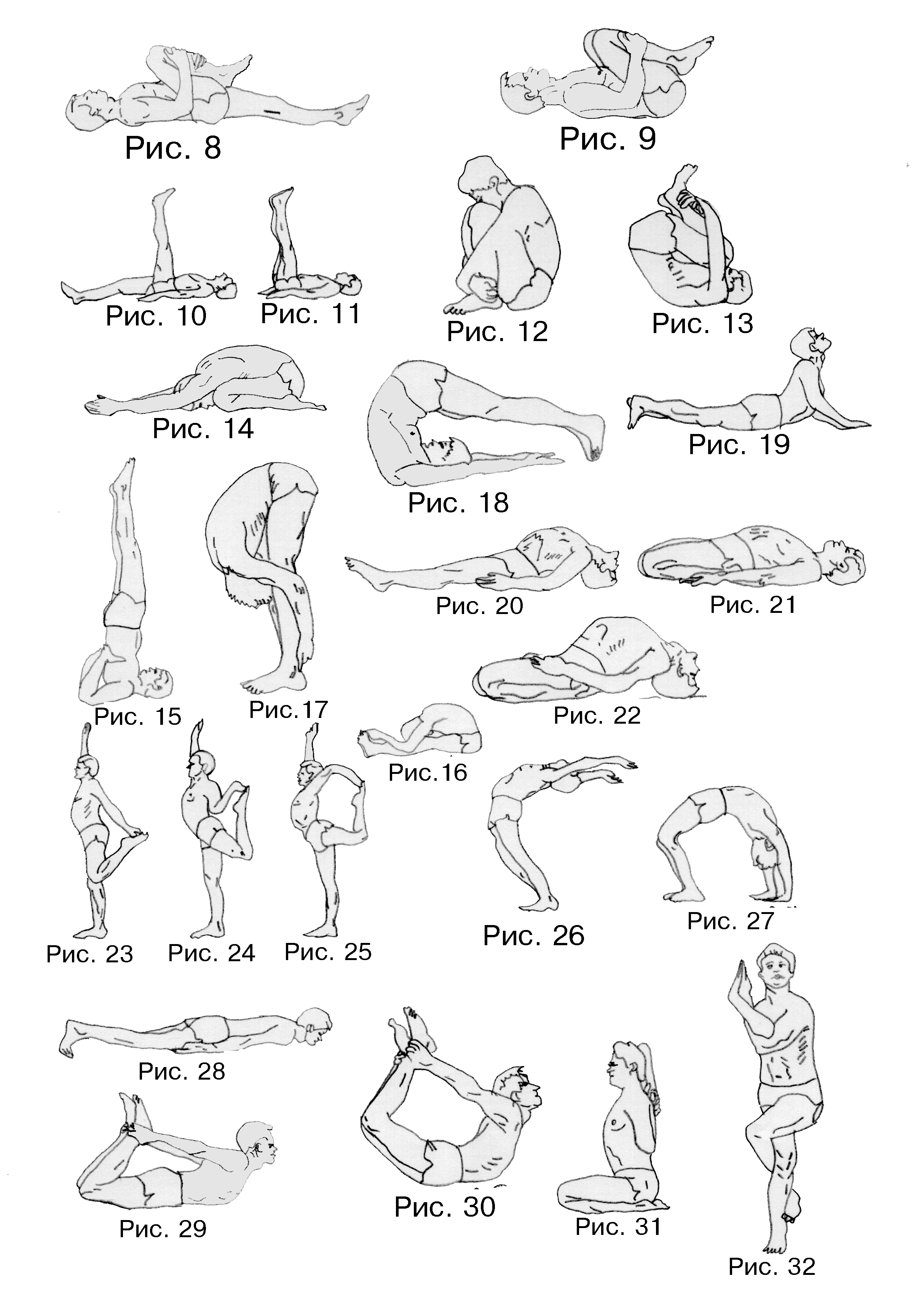

3. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы развития физических качеств) / Под общей ред. А.В. Карасева. - М.: Лептос, 1994 г. Приложение I,

Приложение II –(Слайд 6).

Глава II. Методы воспитания гибкости

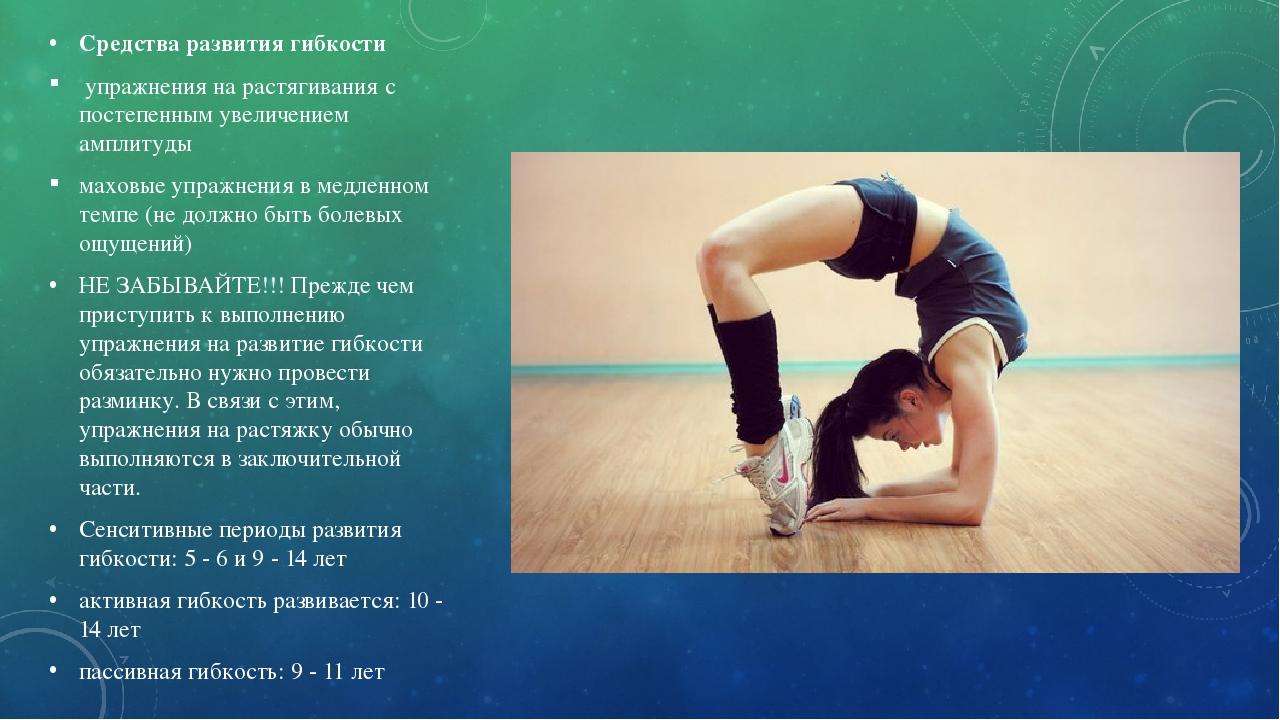

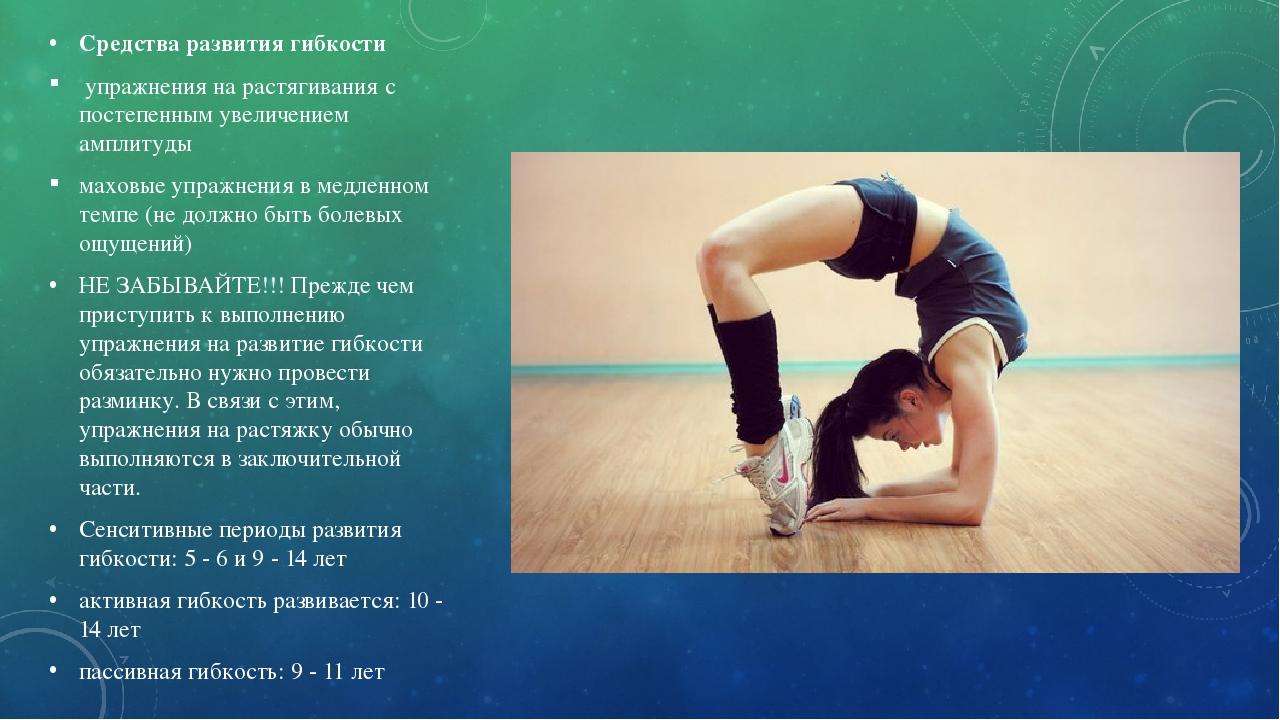

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15 - 17 лет.

При этом для развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9 - 10 лет, а для активной - 10 - 14 лет.

Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6 - 7 лет. У детей 9 - 14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте. Это объясняется большой растяжимостью мышечно-связочного аппарата у детей данного возраста. Учитывая это, можно активно воспитывать гибкость, как и все прочие физические качества.

Методы воспитания гибкости:

1.Метод многократного растягивания.

2.Метод статического растягивания

3.Метод предварительного напряжение мышц, с последующим их расслаблением.

4.Метод совмещенного с силовыми упражнениями растягивание мышц.

В многолетнем плане весь процесс воспитания гибкости можно разделить на три этапа:

1 этап - «суставной гимнастики»;

2 этап - специализированного развития подвижности в суставах;

3 этап - подвижности в суставах на достигнутом уровне.

Основные правила применения упражнений в растягивании:

· не допускаются болевые ощущения

· движения выполняются в медленном темпе

· постепенно увеличивается их амплитуда и степень применения силы помощника

Низкий уровень развития гибкости объясняется не только анатомо-физиологическими особенностями организма, но и недостатками методики развития этого качества, особенно в том случае, когда усилия направляются преимущественно на растягивание мышц - антагонистов, а не на увеличение силы и амплитуды сокращающихся мышц. Оказывается, что на практике чаще работают не над активной, а над пассивной гибкостью.

В гимнастике широко распространены два основных вида упражнений для развития гибкости:

1. маховые упражнения или пружинные движения - наклоны

2. упражнения на растяжку, выполняемые самостоятельно на полу с партнером или на станке.

С детьми младших классов рекомендуют изучать упражнения на гибкость на porter (полу).

3. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы развития физических качеств) / Под общей ред. А.В. Карасева. - М.: Лептос, 1994 г. 5.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский цент "Академия", 2000 г. Приложение I, Приложение II –(Слайд 5,7,10)

1.1. Основные группы упражнений для развития гибкости :

· Пассивные (для растягиваемой группы мышц) движения, выполняемые за счет усилия других групп мышц (например - наклоны).

· Растягивающие движения на станке или с помощью porter.

· Маховые или пружинные движения. Эти упражнения связаны с увеличением силы мышц, осуществляющих движение, но не настолько, чтобы причислять их к упражнениям, развивающим активную подвижность.

· Маховые или пружинные растягивающие движения с отягощениями, способствующие движению.

· Удержание положения тела, в котором мышцы наиболее растянуты.

в комплексы упражнений для воспитания гибкости необходимо включать и упражнения на расслабление, которые обеспечивают прирост подвижности за счет улучшения способности мышц к расслаблению, следовательно, к растягиванию.

Для воспитания и совершенствования гибкости методически важно определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а также правильную дозировку нагрузок:

Если требуется достижение заметного сдвига в развитии гибкости уже через 3 - 4 месяца, то рекомендуется следующие соотношения в использовании упражнений: примерно 40% - активные, 40% - пассивные и 20% - статические. Чем меньше возраст, тем больше в общем, объеме должна быть доля активных упражнений и меньше - статических.

Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых упражнений и упражнений на расслабление не только способствует увеличению силы, растяжимости и эластичности мышц, производящих данное движение, но и повышает прочность мышечно-связочного аппарата.

Кроме того, при использовании упражнений на расслабление в период направленного развития подвижности в суставах значительно (до 10%) возрастает эффект тренировки.

Нагрузку в упражнениях на гибкость в отдельных занятиях и в течение года следует увеличивать за счет увеличения количества упражнений и числа их повторений.

Упражнения на гибкость в одном занятии рекомендуется выполнять в такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на расслабление. Перерывы в развитии гибкости отрицательно сказываются на уровне его развития. Так, например, двухмесячных перерыв ухудшает подвижность в суставах на 10 - 12%. При развитии гибкости следует использовать широкий арсенал упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставах, поскольку не наблюдается положительный перенос развития подвижности одних суставов на другие. В процессе воспитания гибкости необходимо также учитывать, что подвижность в суставах может значительно изменяться в зависимости от различных внешних условий и состояния организма. Подвижность в суставах уменьшается после утомительной занятия, при охлаждении тела и, наоборот, увеличивается после разминки, при повышении температуры воздуха. Одним словом, подвижность в суставах увеличивается во всех тех случаях, когда в растягиваемых мышцах, увеличено кровоснабжение и, наоборот, уменьшается, когда кровообращение ухудшается.

При воспитании гибкости ведущим обычно является - повторный метод. Поскольку, основной задачей при выполнении упражнений на гибкость является достижение максимальной амплитуды в том или ином движении, то необходимо учитывать вид (характер) упражнения, число повторений, интервал отдыха между упражнениями.

Процесс развития гибкости имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать на уроке:

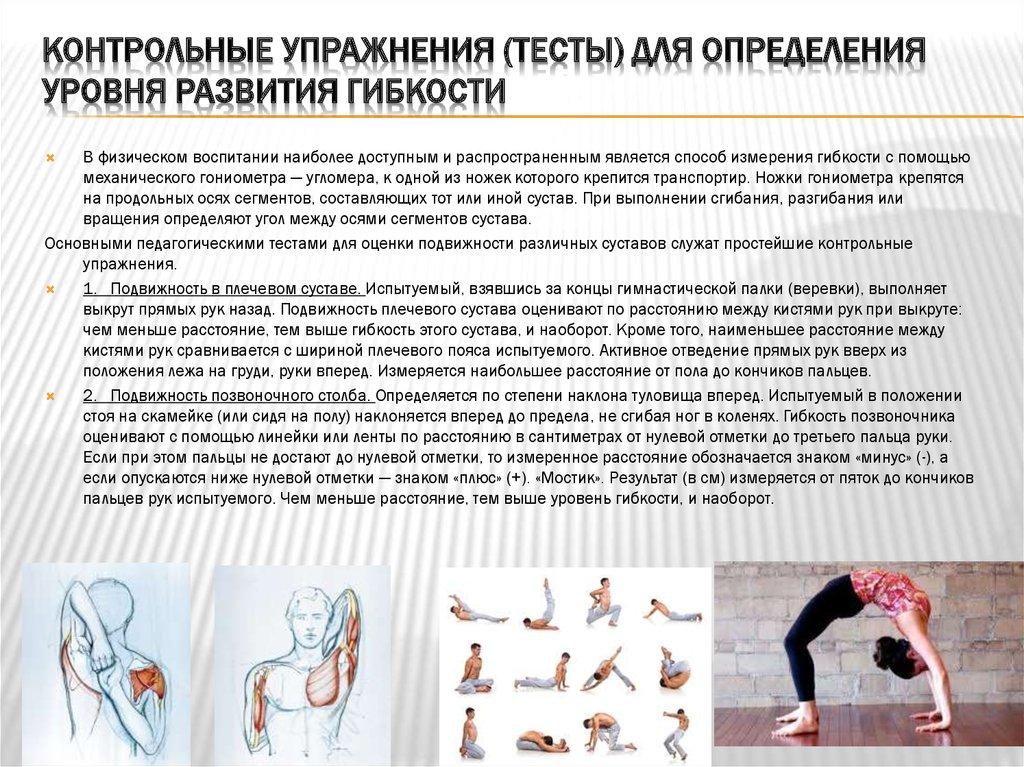

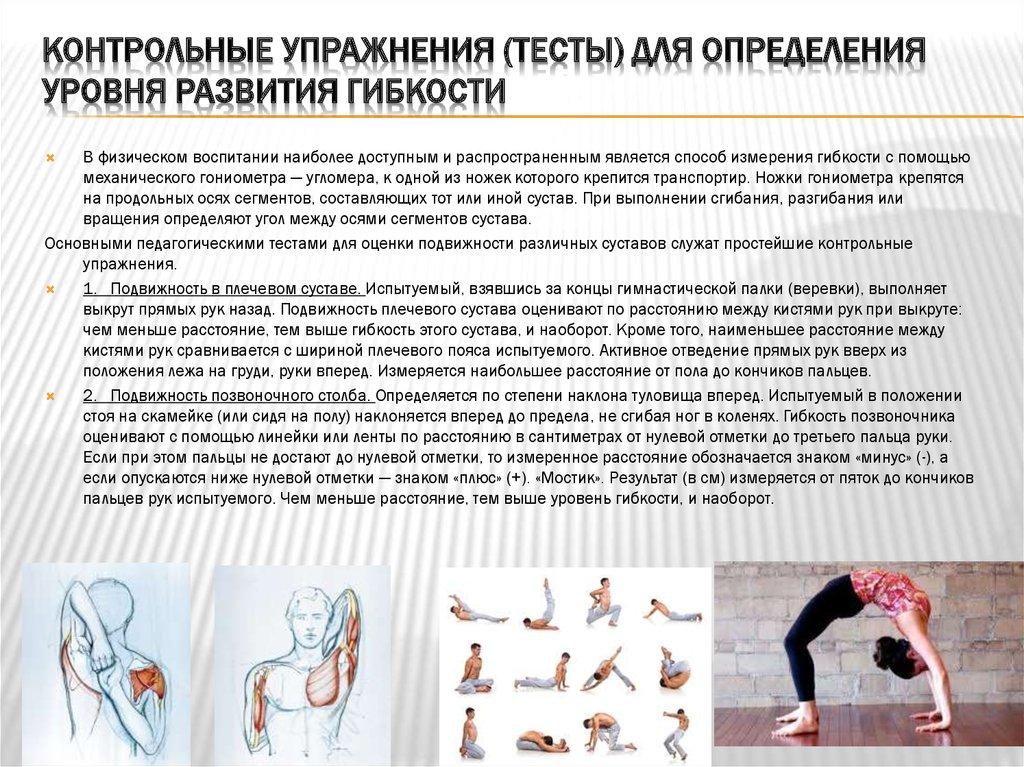

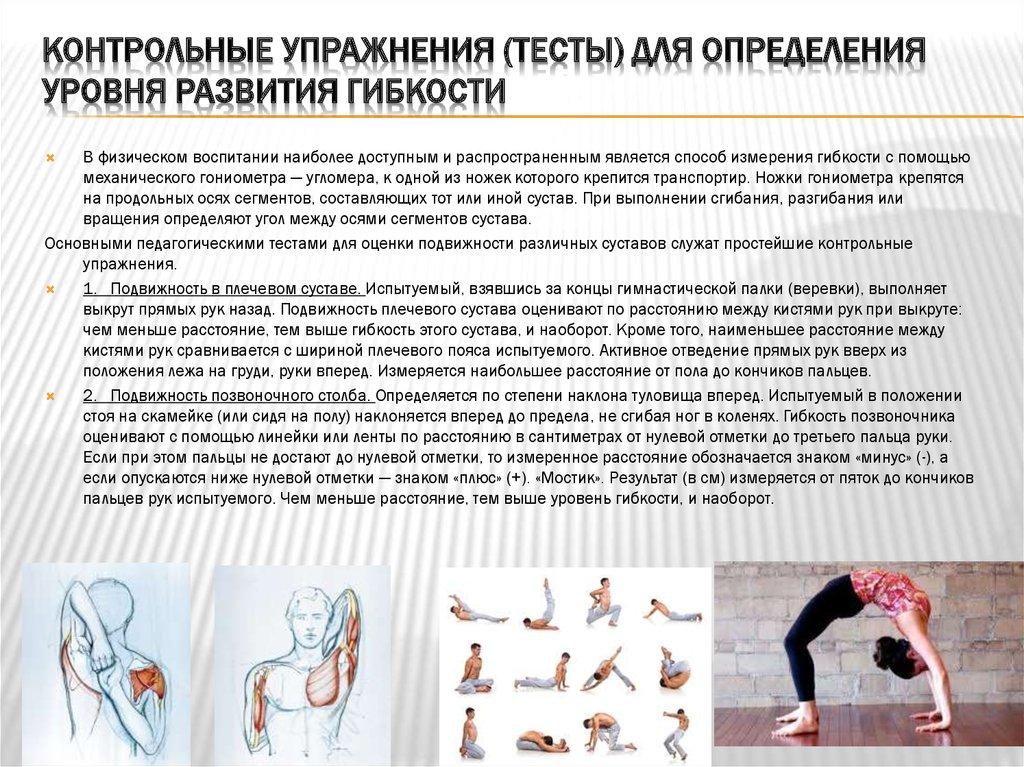

Главной задачей на развитие гибкости следует считать - развитие активной подвижности, а улучшение пассивной гибкости рассматривать как вспомогательное средство, так как гибкость развивается труднее, чем силовые качества. Одним из основных правил в развитии гибкости является обязательное разогревание работающих мышц. Растягивающие движения необходимо выполнять по наибольшей амплитуде, избегая при этом резких движений. Только заключительные движения можно выполнять достаточно резко, так как мышцы уже адаптируются к растягиванию. После окончания растягивания целесообразно вновь выполнить упражнения типа разминающих, что способствует активному отдыху поработавших мышц. После этого следует максимально расслабить мышцы и несколько минут отдыхать пассивно, без движений. Если в ходе урока появляется чувство общей усталости, необходимо дождаться восстановления (1 - 2 мин). При стойком утомлении упражнения следует прекратить, перейти на статические упражнения. Для осуществления наиболее оптимальной двигательной активности необходимо в первую очередь развивать подвижность позвоночного столба, тазобедренных, плечевых, коленных, голеностопных суставов, суставов кисти. Важным моментом в воспитании гибкости является контроль за ним. Существуют различные инструментальные методы контроля подвижности в суставах, но в широкой практике более целесообразно пользоваться методикой тестов и контрольных упражнений.

2. И.А.Винер, Н.М.Горбушина, О.Д.Цыганкова Рабочая программа «Физическая культура гимнастика» (предметная линия учебников под редакцией И.А.Винер 1-4 класс)- издательство «Просвещение». 4.П.К. Петров «Общеразвивающие упражнения на уроках гимнастики в школе» – Ижевск 1995г . Приложение II – (Слайд 8,9)

1.2. Современная методика развития гибкости

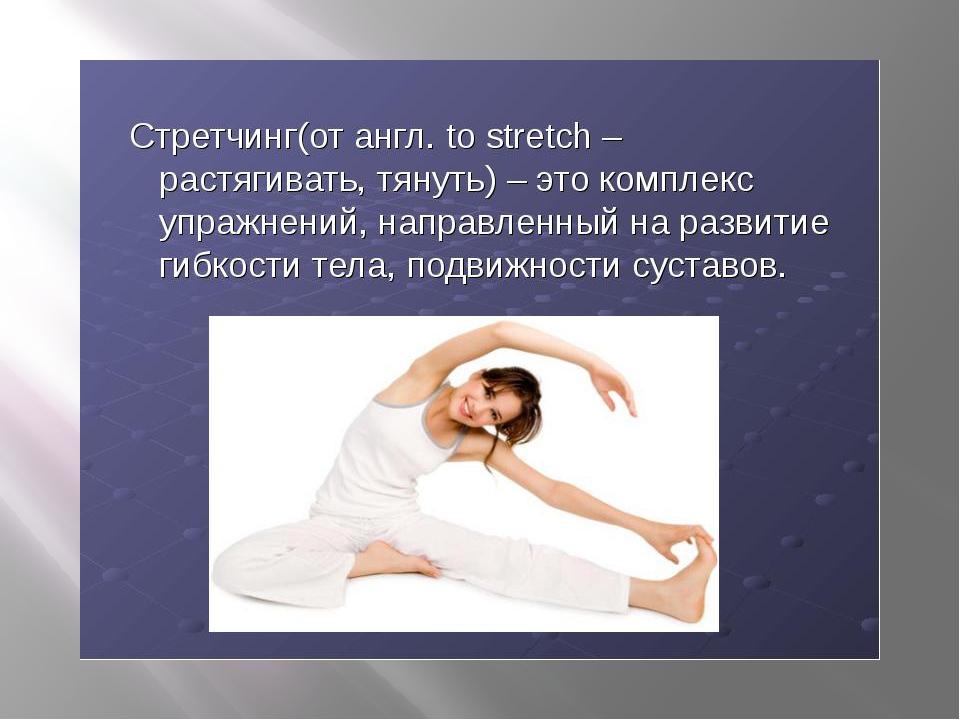

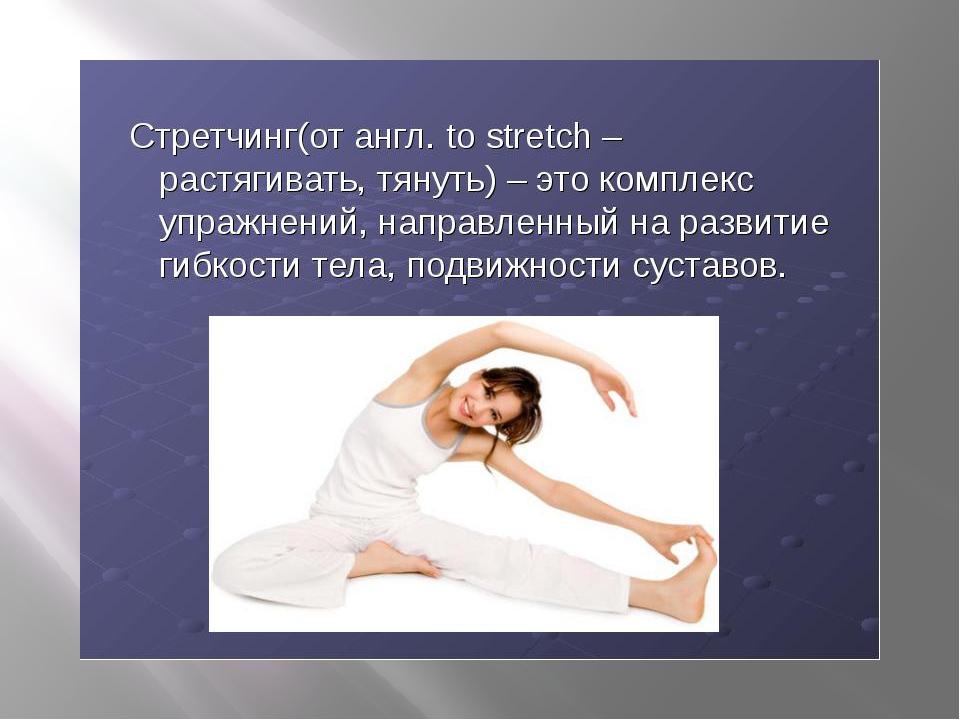

В последние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое распространение стретчинг - система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих повышению эластичности мышц. Термин стретчинг происходит от английского слова «stretching» - натянуть, растягивать.

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме, занимающийся принимает определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 с, при этом он может напрягать растянутые мышцы.

В младших классах на уроках гимнастики рекомендуют выполнять упражнения стретчинг- после разминки- упражнение для корпуса(напряжение, расслабление), упражнение для пресса при занятии porter.

Физиологическая сущность стретчинга заключается в том, что при растягивании мышц и удержании определенной позы в них активизируется процессы кровообращения и обмена веществ.

В практике физического воспитания и гимнастических упражнения стретчинга могут использоваться: в разминке после упражнений на разогревание как средство подготовки мышц, сухожилий и связок к выполнению объемной или высокоинтенсивной тренировочной программы; в заключительной части занятия как средство восстановления после высоких нагрузок и профилактики травм опорно-двигательного аппарата, а также снятие болей и предотвращение судорог.

Методика стретчинга достаточно индивидуальна. Однако можно рекомендовать определенные параметры упражнений:

1. Продолжительность одного повторения) удержание позы) от 15 до 60 с.

2. Количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом между повторениями 10 - 30 с.

3. Количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10.

4. Суммарная длительность всей нагрузки от 10 до 45 мин.

5. Характер отдыха - полное расслабление.

Во время выполнения упражнений необходима концентрация внимания на нагруженную группу мышц.

2.И.А.Винер, Н.М.Горбушина, О.Д.Цыганкова Рабочая программа «Физическая культура гимнастика» (предметная линия учебников под редакцией И.А.Винер 1-4 класс)- издательство «Просвещение». Приложение II –(Слайд 13)

.

Заключение:

Воспитание гибкости имеет особое значение в целом для воспитания двигательных качеств и физического состояния людей. Ограниченное достаточно жесткими возрастными рамками, оно несёт в себе ряд определённых критерий для физически – развитого воспитание, личности:

1.Развитие гибкости нужно начинать с малого возраста 6-7 лет, чередуя

упражнение полного напряжения и полного расслабления тела, учитывая индивидуальные физиологические особенности. На первых уроках развития гибкости в младших классах задачи развития гибкости школьников, особенно младших классов нужно решать, с повышением их уровня теоретических знаний, о строении частей тела, отделов позвоночника, их функциями, движениями которые они совершают.

2.На уроках гимнастики – в младших классах(6-8лет), надо уделять большее внимание на активной подвижности, при этом для развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9-10 лет, а для активной - 10-14 лет.

3.Упражнение на развитие гибкости с учащимися младших классов следует выполнять, через упражнения porter (на полу), затем в средних и старших классах следует включать парные элементы, упражнения на станке.

4. Заниматься гимнастикой постоянно – в младших классах, два раза в неделю, по 40-45 минут. В старших классах - включать элементы гимнастических упражнений в разминку на других учебных дисциплинах. Начинать разминку рекомендуют через упражнения porter- 10-15 минут.

5. Включать на уроках гимнастики элементы современной системы развития гибкости- «stretching» (стретчинка) - в младших классах при выполнении упражнений для корпуса, после разминки; при выполнении упражнений для пресса, упражнений porter. В средних класса- при парных упражнениях на растяжку на porter, в старших классах при выполнении упражнений у станка.

6. При построение урока гимнастики следует продумать весь комплекс упражнений развивающих гибкость, подвижность всех суставов и отделов позвоночника, для полноценного физического развития организма учащихся, учитывая возрастные рамки - наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет, учитывая возрастные особенности.

7. При развитии гибкости преподаватель должен проводить постоянный контрольные упражнения, для определения уровень развития гибкости.

Список Литература:

1. Барышникова Т. Азбука хореографии СПб.: "ЛЮКСИ", "ПЕСПЕКС", 1996. - 256 с.

2.И.А.Винер, Н.М.Горбушина, О.Д.Цыганкова Рабочая программа «Физическая культура гимнастика» (предметная линия учебников под редакцией И.А.Винер 1-4 класс)- издательство «Просвещение»

3.Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы развития физических качеств) / Под общей ред. А.В. Карасева. - М.: Лептос, 1994 г.

4.П.К. Петров «Общеразвивающие упражнения на уроках гимнастики в школе» –Ижевск 1995г

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский цент "Академия", 2000 г.

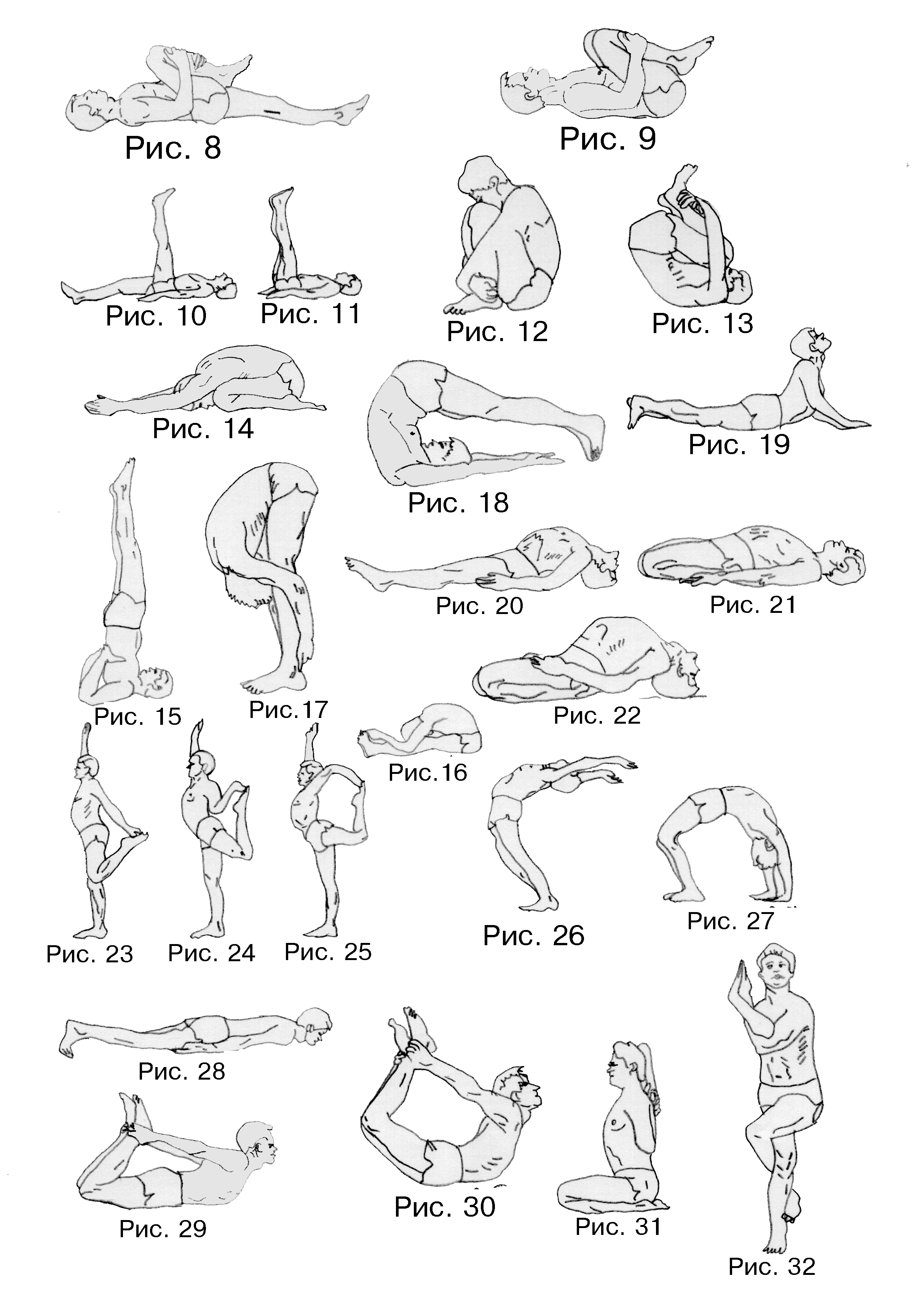

Приложение I:

Комплекс динамических активных упражнений на гибкость и для проведения общей разминки:

| № | Исходное положение | Упражнение | Количество повторов |

| 1 | стоя, ноги на ширине плеч, одна рука вверх, кисти сжаты в кулак | попеременные сгибания-разгибания прямых рук в плечевых суставах | 8-12 раз |

| 2 | стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны | концентрические круговые движения рук вперед-назад | по 8-12 раз в каждую сторону |

| 3 | стоя, ноги на ширине плеч, руки перед грудью | на счет 1-2 - разведение согнутых рук в стороны; на 3-4 - разведение прямых рук в стороны с поворотом туловища вправо-влево | цикл упражнения на 4 счета 3-4 раза |

| 4 | широкая стойка, ноги прямые, руки за голову | наклоны туловища вправо-влево | 12-16 раз в каждую сторону |

| 5 | ноги на ширине плеч, руки опущены (основная стойка) | пружинящие наклоны вперед, пальцами рук или ладонями доставать пол, ноги в коленях не сгибать | 8-12 наклонов |

| 6 | стоя, ноги скрещены | пружинящие наклоны туловища вперед. Через каждые 3 наклона - выпрямиться и на счет 4 поменять положение ног. | Выполнить 8-12 наклонов |

| 7 | стоя в наклоне вперед, руки в стороны | повороты туловища вправо-влево, касаясь пальцами рук носков ног | 8-10 раз в каждую сторону |

| 8 | в выпаде одной ногой вперед, руки на колене | на счет 1-3 - пружинящие приседания в выпаде; на 4 - смена положения ног прыжком | 8-12 раз |

| 9 | в выпаде одной ногой в сторону, руки на пояс | на счет 1-3 - пружинящие приседания на одной ноге, стараясь руками достать носок выпрямленной в сторону ноги; на 4 - смена положения ног | на каждую ногу по 8-12 раз |

| 10 | стоя, взяться руками за опору | махи одной ногой вперед-назад, постепенно увеличивая амплитуду движений | 8-12 раз |

| 11 | стоя в упоре у стены | поднимание бедра вперед-вверх с одновременным подъемом на стопе опорной ноги | 8-12 раз |

| 12 | стоя в упоре у стены, одна нога вперед на носок | круговые движения стопы в голеностопном суставе | одной, затем другой ногой по 8-12 раз в каждую сторону |

Приложение II:

(Слайд 1)

(Слайд 2)

(Слайд 3)

(Слайд 4)

(Слайд 5)

(Слайд 6)

(Слайд 7)

(Слайд 8)

(Слайд 9)

(Слайд 10)

(Слайд 11)

(Слайд 12)

(Слайд13)

(Слайд14)

аведующий МО

аведующий МО