ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на заседании ЦМК

Протокол № ____от________________

Председатель_____________________

(Ф.И.О)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина ОУД.11. Биология

Раздел 4. Размножение и индивидуальное развитие организма

Тема 4.6. Начальные стадии эмбрионального развития

Разработчик: преподаватель биологии Дъячук Людмила Владимировна

2019

Содержание

Методический лист …………………………………………………………..4 Интегративные связи…………………………………………………………6

Примерная хронокарта занятия……………………………………………...7

Исходный материал………………………………………………………….10

Контроль знаний по предыдущей теме…………………………………….19

Задания для закрепления и систематизации знаний……………………….21

Предварительный контроль знаний………………………………………...21

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов………...22

Список использованных источников……………………………………….24

Выписка из рабочей программы

дисциплины ОУД.11. Биология

для специальности 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

| Тема 4.6. Начальные стадии эмбрионального развития | Содержание учебного материала | 2 |

|

| Эмбриональное развитие, определение, этапы. Формирование тканей из зародышевых листков. Бластула. Гаструла. Гисто - и органогенез. | 1,2 |

|

| Лабораторные работы | - |

|

| Практические занятия | - |

| Контрольные работы | - |

| Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы, подготовка к дискуссии | 1 |

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип занятия – комбинированный урок

Вид занятия – лекция, объяснение с демонстрацией наглядных пособий, выполнения заданий.

Продолжительность – 90 мин.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

1. Учебные цели:

- сформировать знания об эмбриональном развитии, его этапах, формировании тканей из зародышевых листков, бластуле, гаструле, гисто - и органогенезе. Продолжить формирование умений объяснять закономерности биологических процессов и явлений.

2. Развивающие цели:

- развивать логическое мышление, внимание, память, умение осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках, организовывать собственную деятельность, необходимую для выполнения профессиональных задач.

3. Воспитательные цели:

- создавать содержательные и организационные условия для развития самостоятельности в добывании студентами знаний, скорости восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитании настойчивости в достижении цели, формирование способности организовывать собственную деятельность при заполнении таблицы по характеристике зародышевых листков, подготовке к дискуссии

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично – поисковый.

Место проведения занятия – кабинет биологии, анатомии и генетики

человека с основами медицинской генетики.

МОТИВАЦИЯ

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Развитие нового организма, полученного половым путем, начинается от оплодотворенной яйцеклетки - зиготы и заканчивается смертью. Важно помнить, что в ядре зиготы содержатся два набора хромосом от двух родителей (гибридный генотип). Биологическое развитие происходит по общим диалектическим принципам развития, которое можно наблюдать в неживой природе или в обществе.

Индивидуальное развитие системы, в том числе организма, происходит циклично, так что восходящее развитие всякий раз сменяется нисходящим. Восходящее развитие идет от простого, низшего (предзиготическая стадия) к сложному, высшему (многоклеточный организм). Нисходящее - от сложного, высшего (многоклеточный организм) к простому, низшему (бесклеточная мертвая материя). Законы диалектики утверждают, что развитие как конечный процесс с самого начала в скрытом виде содержит тенденции, ведущие от низшего к высшему и обратно. То есть развитие имеет векторный, направленный характер.

Чем же задается этот вектор? Чем предопределено индивидуальное развитие? Где программа развития и как она реализуется? Как из оплодотворенного яйца - из одной клетки - получается сложный многоклеточный организм, в котором тканевые клетки с одинаковым набором генов (одним генотипом) имеют разную структуру и функции (разный фенотип)? Поставленные вопросы составляют основной научный смысл науки эмбриологии или, говоря шире, биологии индивидуального развития. Они имеют и практическое медико-биологическое значение, так как нарушение процессов развития приводит к болезни и сокращает сроки полноценной жизни человека.

Медицинский работник должен знать и понимать общие механизмы функционирования живых систем, в том числе и особенности их размножения и развития, что позволит использовать эти знания для профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, организации собственной деятельности для эффективного выполнения профессиональных задач.

Интегративные связи

Генетика человека с основами медицинской генетики

Анатомия и физиология человека

Основы патологии

Начальные стадии эмбрионального развития

Здоровый человек и его окружение

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

| 1. | Организационный этап | 2 мин. | Организация начала занятия, подготовка рабочего места студентов | Отмечает отсутствующих студентов в журнале | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради

|

| 2. | Контроль знаний по предыдущей теме | 15 мин. | Оценка уровня сформированности знаний по теме «Индивидуальное развитие. Теории онтогенеза» | Инструктирует и проводит контроль | Индивидуальный опрос | Приложение 1 Индивидуальный опрос |

| 3. | Мотивационный этап | 1 мин. | Развитие интереса к новой теме | Объясняет студентам важность изучения данной темы | Слушают, задают вопросы | Методическая разработка теоретического занятия |

| 4. | Цели занятия | 1 мин | Установка приоритетов при изучении темы | Озвучивает цели занятия | Слушают, записывают в тетрадь новую тему | Методическая разработка теоретического занятия, презентация |

| 5. | Изложение исходной информации | 45 мин. | Формирование знаний об эмбриональном развитии, его этапах, формировании тканей из зародышевых листков, бластуле, гаструле, гисто - и органогенезе, формирование умений объяснять закономерности биологических процессов и явлений.

| Излагает новый материал | Слушают, записывают |

| 6. | Выполнение заданий для закрепления знаний | 10 мин. | Закрепление знаний, формирование умения объяснять закономерности биологических процессов и явлений, осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках, формирование способности организовывать собственную деятельность, необходимую для выполнения профессиональных задач.

| Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов | Выполняют задания, слушают правильные ответы, после выполнения, вносят коррективы | Приложение 2 Задания для закрепления знаний |

| 7. | Предварительный контроль новых знаний и проверка | 13 мин. | Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях, развитие самостоятельности в добывании студентами знаний, скорости восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитание настойчивости в достижении цели. | Инструктирует и проводит контроль | Выполняют задания | Приложение 3

|

| 8. | Подведение итогов занятия | 1 мин | Развитие эмоциональной устойчивости, дисциплинированности | Оценивает работу группы в целом. Объявляет оценки, мотивирует студентов, выделяет наиболее подготовленных | Слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы | Журнал |

| 9. | Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 2 мин. | Формирование и закрепление знаний, формирование способности организовывать собственную деятельность при заполнении таблицы по характеристике зародышевых листков, подготовке к дискуссии | Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует | Записывают задание | Приложение 4 |

Исходный материал

План

1. Эмбриональное развитие

1.1. Дробление

1.2. Гаструляция

1. 3. Гистогенез и органогенез

2. Эмбриональное развитие человека

1. Эмбриональное развитие

При любой форме онтогенеза выделяют следующие периоды: эмбриональный и постэмбриональный. До эмбрионального периода происходит гаметогенез - образование сперматозоидов и яйцеклеток. Эмбриональный период имеет следующие этапы:

1) Дробление - образование бластулы;

2) Гаструляция - образование зародышевых листков;

3) Гисто - и органогенез - образование органов и тканей зародыша.

При личиночной форме онтогенеза эмбриональный период начинается с образования зиготы и заканчивается выходом из яйцевых оболочек.

При неличиночной форме онтогенеза эмбриональный период начинается с образования зиготы и заканчивается выходом из зародышевых оболочек.

При внутриутробной форме онтогенеза эмбриональный период начинается с образования зиготы и длится до рождения.

1.1. Дробление

В результате оплодотворения образуется зигота, которая начинает дробиться. Дробление сопровождается митотическим делением. Нет роста клеток, и объем зародыша не изменяется. Это происходит потому, что между делениями в короткой интерфазе отсутствует постмитотический период, а синтез ДНК начинается в телофазе предшествующего митотического деления. Клетки, образующиеся в процессе дробления, называются бластомерами, а зародыш - бластулой.

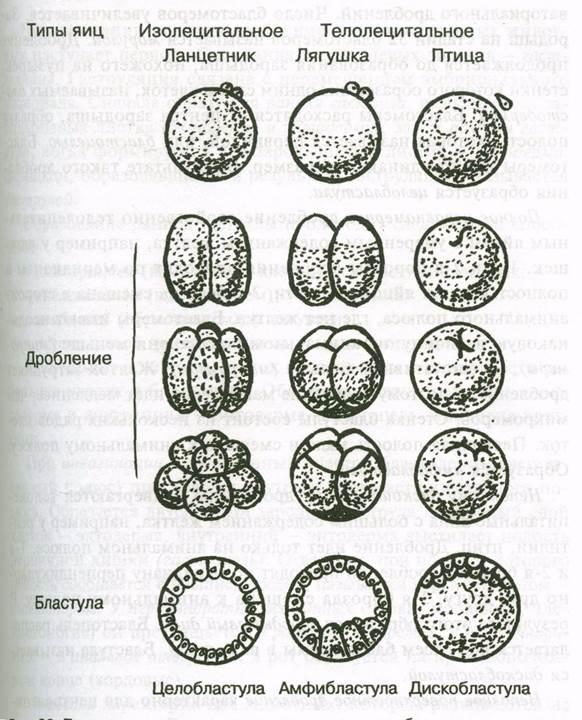

Типы дробления зависят от количества и распределения желтка в яйцеклетках.

Дробление может быть:

• полным равномерным;

• полным неравномерным;

• неполным дискоидальным;

• неполным поверхностным.

Полное равномерное дробление характерно для изолецитальных яиц, например, для ланцетника. Ядро зиготы делится митозом на два, затем делится цитоплазма. Борозда дробления проходит по меридиану, образуя два бластомера. Затем снова делится ядро, и на поверхности зародыша появляется вторая борозда дробления, идущая по меридиану перпендикулярно первой. Образуются четыре бластомера. Третья борозда проходит по экватору и делит его на восемь частей. Затем происходит чередование меридионального и экваториального дроблений. Число бластомеров увеличивается. Зародыш на стадии 32 бластомеров называют морулой. Дробление продолжается до образования зародыша, похожего на пузырек, стенки которого образованы одним слоем клеток, называемом бластодермой. Бластомеры расходятся от центра зародыша, образуя полость, которая называется первичной или бластоцелью. Бластомеры имеют одинаковые размеры. В результате такого дробления образуется целобластула.

Рис. 1. Равномерное дробление зародыша ланцетника

Полное неравномерное дробление характерно для телолецитальных яиц с умеренным содержанием желтка, например, у лягушки. Первая и вторая борозды дробления проходят по меридианам и полностью делят яйцо на четыре части. Третья борозда смещена в сторону анимального полюса, где нет желтка. Бластомеры имеют неодинаковую величину: на анимальном полюсе они меньше (микромеры), на вегетативном больше (макромеры). Желток затрудняет дробление, и поэтому дробление макромеров идет медленнее, чем микромеров. Стенка бластулы состоит из нескольких рядов клеток. Первичная полость мала и смещена к анимальному полюсу. Образуется амфибластула.

Неполное дискоидальное дробление характерно для телолецитальных яиц с большим содержанием желтка, например, для рептилий, птиц. Дробление идет только на анимальном полюсе. Первая и вторая борозды дробления проходят по меридиану перпендикулярно друг другу. Третья борозда смещена к анимальному полюсу, в результате чего образуется зародышевый диск. Бластоцель располагается под слоем бластодермы в виде щели. Бластула называется дискобластулой.

Неполное поверхностное дробление характерно для центролецитальных яиц, например, для членистоногих. Ядра центролецитальных яиц многократно делятся и перемещаются к периферии, где в цитоплазме нет желтка. Образуются бластомеры. Бластула имеет один слой бластомеров. Бластоцель заполнена желтком. Такая бластула называется перибластулой.

Рис. 2. Основные типы дробления

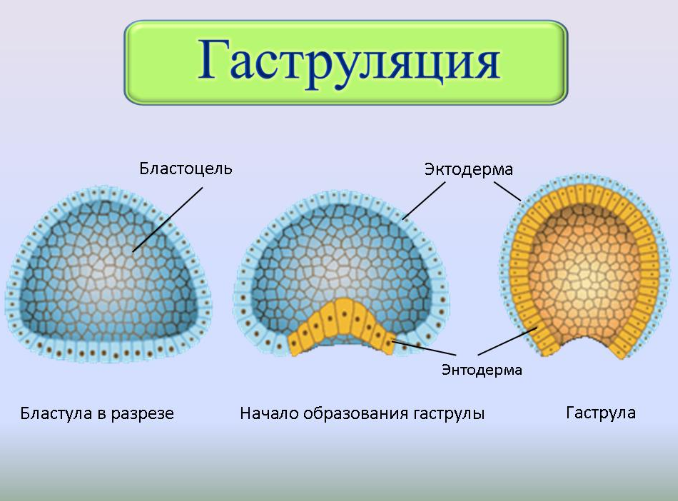

1.2. Гаструляция

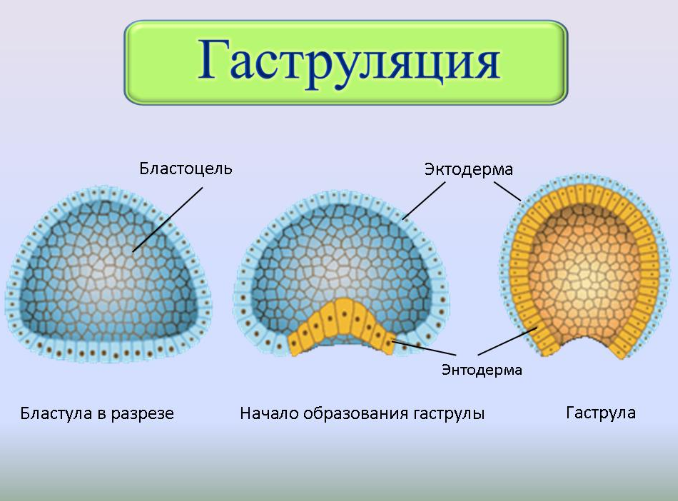

По окончании периода дробления у многоклеточных животных начинается период образования зародышевых листков - гаструляция. Гаструляция связана с перемещением эмбрионального материала. Сначала образуется ранняя гаструла, имеющая два зародышевых листка (эктодерму и энтодерму), затем поздняя гаструла, когда формируется третий зародышевый листок - мезодерма. Образующийся зародыш называют гаструлой.

Образование ранней гаструлы происходит следующим образом:

• иммиграцией (выселением клеток), как у кишечнополостных;

• инвагинацией (впячиванием), как у ланцетника;

• эпиболией (обрастанием), как у лягушки;

• деляминацией (расщеплением), как у некоторых кишечнополостных.

При иммиграции (выселении) часть клеток бластодермы с поверхности зародыша уходит в бластоцель. Образуется наружный слой - эктодерма ивнутренний - энтодерма. Бластоцель заполнена клетками. Такой способ образования гаструлы характерен для кишечнополостных.

Для ланцетника характерно образование гаструлы путем инвагинации

(впячивания). При инвагинации определенный участок бластодермы (вегетативный полюс) прогибается внутрь и достигает анимального полюса. Образуется двухслойный зародыш - гаструла. Наружный слой клеток называют эктодермой, внутренний - энтодермой. Энтодерма выстилает полость первичной кишки (гастроцель). Отверстие, при помощи которого полость сообщается с внешней средой, называется первичным ртом - бластопором. У первичноротых животных (черви, моллюски, членистоногие) он превращается в ротовое отверстие. У вторичноротых - в анальное отверстие, а рот образуется на противоположном конце тела (хордовые).

Рис. 3. Гаструляция у ланцетника

Эпиболия (обрастание) харакерна для животных, развивающихся из

телолецитальных яиц. Образование гаструлы идет за счет быстрого деления микромеров, которые обрастают вегетативный полюс. Макромеры оказываются внутри зародыша. Образование бластопора не происходит и нет гастроцели. Эпиболия характерна для амфибий.

Деляминация (расслоение) встречается у кишечнополостных, бластула которых похожа на морулу. Клетки бластодермы делятся на наружный и внутренний слои. Наружный слой образует эктодерму, внутренний - энтодерму.

У всех многоклеточных, кроме губок и кишечнополостных, образуется третий зародышевой листок - мезодерма. Формирование мезодермы происходит двумя способами.

1) Телобластическим;

2) Энтероцельным.

Телобластический способ характерен для первичноротых. На границе между эктодермой и энтодермой по бокам от бластопора клетки -- телобласты - начинают делиться и дают начало мезодерме.

Энтероцельный способ характерен для вторичноротых. Клетки, формирущие мезодерму, обособляются в виде карманов первичной кишки. Полости карманов превращаются в целом. Мезодерма делится на отдельные участки - сомиты, из которых образуются определенные ткани и органы.

1. 3. Гистогенез и органогенез

После образования мезодермы начинается процесс гисто - и органогенеза. Сначала формируются осевые органы - нервная трубка, хорда, затем все остальные.

У ланцетника из эктодермы на спинной стороне зародыша образуется нервная трубка.

Остальная эктодерма формирует кожный эпителий и его производные. Из энто - и мезодермы под нервной трубкой формируется хорда. Под хордой находится кишечная трубка энтодермального происхождения. По бокам от

хорды - мезодерма сомитов, которая дифференцирована следующим образом: наружная часть сомита, прилегающая к эктодерме, называется дермотомом. Из нее образуется соединительная ткань кожи. Внутренняя часть - склеротом - дает начало скелету. Между дермотомом и склеротомом находится миотом, дающий начало поперечно-полосатой мускулатуре. Под сомитами расположены его ножки (нефрогонотом), из которых формируется мочеполовая система. Целомические мешки образуются симметрично по бокам. Внутри целомических мешков находится вторичная полость тела - целом, - заполненная жидкостью. Стенки целомических мешков, обращенные в сторону кишечника, называют спланхноплеврой, в сторону эктодермы - соматоплеврой. Эти листки участвуют в образовании сердечнососудистой системы, плевры, брюшины, перикарда.

Таким образом, из эктодермы формируются наружный эпителий, кожные железы, эмаль зубов, волосы, ногти, когти. Из энтодермы образуются эпителий средней кишки, печень, поджелудочная железа, щитовидная железа, тимус, эпителий дыхательной системы. Мезодерма участвует в образовании мышц, соединительной ткани, костной ткани, каналов выделительной системы, кровеносной системы, части ткани половых желез.

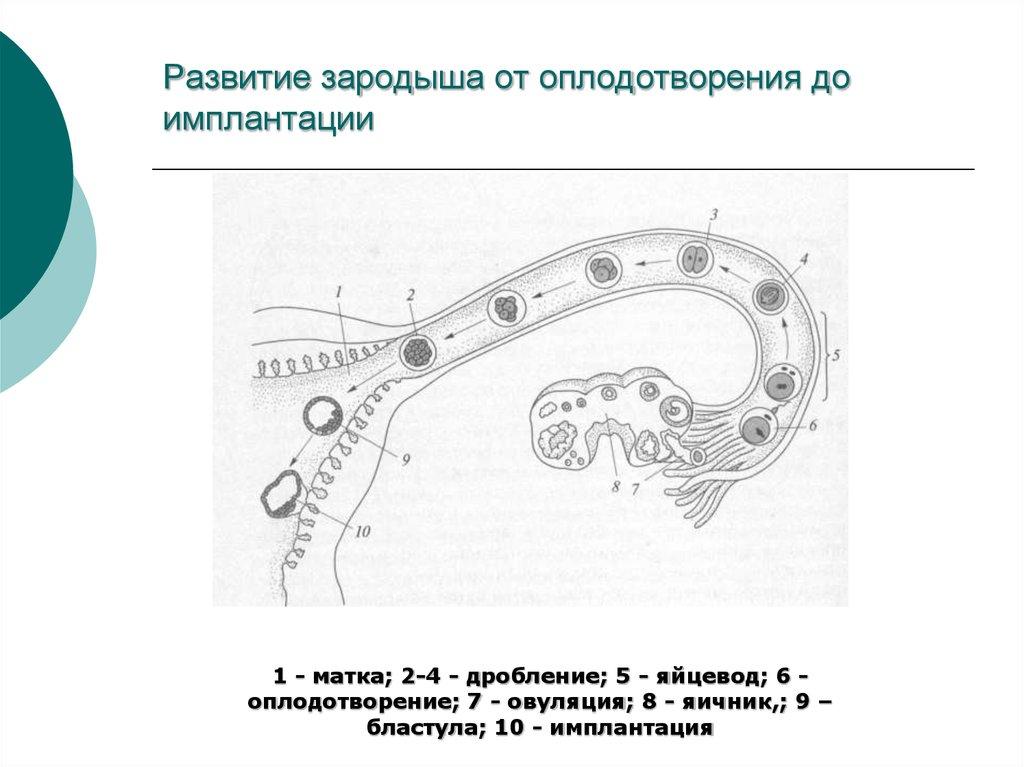

2. Эмбриональное развитие человека

Процесс внутриутробного развития зародыша человека продолжается в среднем 280 суток.

Эмбриональное развитие человека можно разделить на 3 периода:

1) начальный (1-я неделя развития);

2) зародышевый (2-8-я недели развития);

3) плодный (с 9-й недели развития до рождения ребенка).

В процессе эмбрионального развития человека сохраняются общие закономерности развития и стадии, характерные для позвоночных животных, но есть и особенности.

Мейоз начинается после трех месяцев пренатального развития. В детстве цитоплазма овоцита увеличивается в объеме, но ядро остается неизменным. Около 90% всех овоцитов дегенерирует к началу полового созревания. В первой половине каждого месяца лютеинизирующий гормон (LH) стимулирует мейоз, и он почти завершается (завершаются профаза, которая началась в эмбриональном периоде, метафаза I, анафаза I, телофаза I и в течение нескольких минут - профаза II и метафаза II). Затем мейоз снова останавливается. Овуляция индуцируется лютеинизирующим гормоном (Ш). Оплодотворение происходит в фаллопиевой трубе. После этого завершается второе мейотическое деление.

Образуется ядерная мембрана, окружающая материнские и отцовские хромосомы. Спустя несколько часов два "пронуклеуса" сливаются и начинается первое деление дробления.

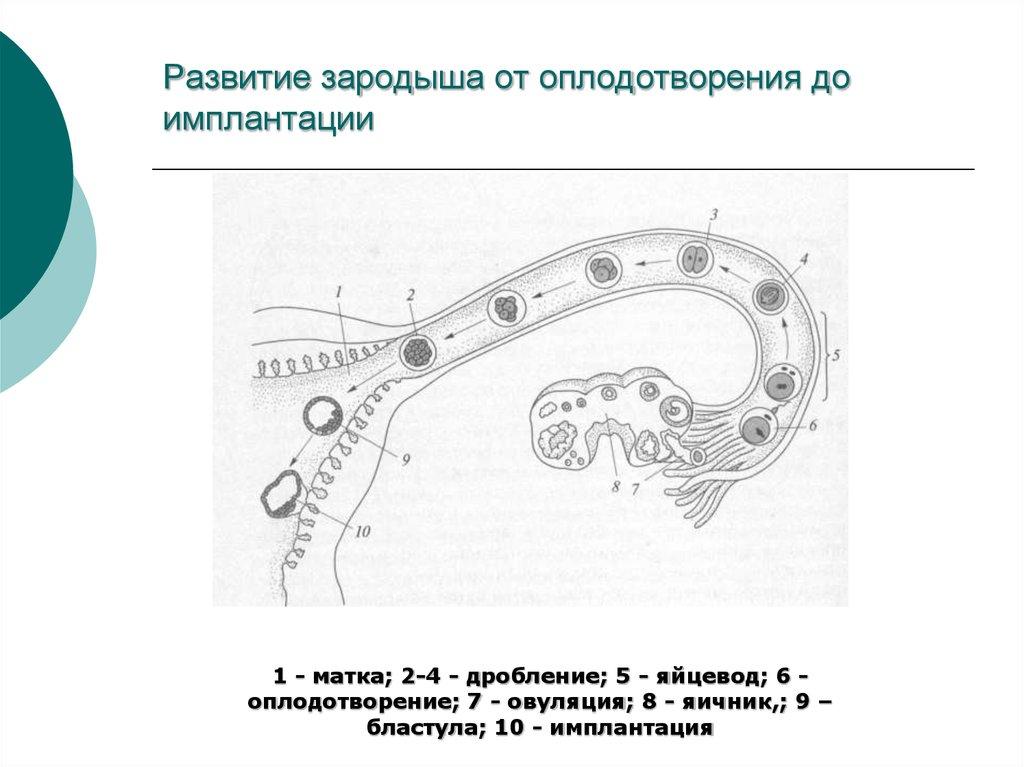

Оплодотворение яйцеклетки происходит в яйцеводах. Путь яйцеклетки до матки занимает около 4 дней. За это время происходит полное неравномерное дробление и образовавшийся зародыш напоминает тутовую ягоду. Эта стадия называется морулой. Дробление продолжается. Получившиеся в результате дробления клетки называют бластомерами. Они располагаются по периферии, образуя стенку вокруг центральной полости - бластоцеля, наполненного жидкостью из яйцевода.

Наружный слой бластомеров, называемый трофобластом, в одном участке дифференцируется, образуя внутреннюю клеточную массу (эмбриобласт), из которой разовьется зародыш. Эта стадия развития, появляющаяся спустя 4-5дней после овуляции, называется бластоцистой.

В течение 2-3дней бластоциста находится в полости матки в свободном состоянии, а затем имплантируется в стенку матки. Это первый критический период развития зародыша. Имплантация происходит через неделю после оплодотворения. Гаструляция осуществляется в ходе имплантации путем деляминации.

Рис. 4. Развитие зародыша млекопитающих

Клетки трофобласта дифференцируются на два слоя. Из клеток наружного слоя образуются ворсинки трофобласта, врастающие в эндометрий. Трофобласт принимает участие в образовании плаценты.

Наружные клетки бластоцисты, из которых состоит трофобласт, растут,

развиваются, образуя наружную оболочку, называемую хорионом. Хорион играет важную роль в питании развивающегося зародыша и удалении ненужных продуктов обмена.

Во внутренней клеточной массе появляются две полости: клетки, выстилающие эти полости, дают начало двум оболочкам - амниону и желточному мешку. Амнион - тонкая оболочка, которая покрывает и несет защитные функции, его клетки выделяют амниотическую жидкость, заполняющую амниотическую полость, расположенную между амнионом и зародышем. По мере роста зародыша амнион расширяется, так что он всегда бывает прижат к матке. Амниотическая жидкость поддерживает зародыша и защищает его от механических повреждений.

Желточный мешок закладывается на ранних стадиях эмбриогенеза, выполняет функции питания, дыхания, кроветворения, но не развивается и постепенно редуцируется. В стенке желточного мешка формируются первичные половые клетки, затем мигрирующие в зачатки половых желез. Остатки желточного мешка обнаруживаются в пупочном канатике.

Клетки, составляющие внутреннюю клеточную массу и желточный мешок, образуют зародышевый диск. Клетки диска на ранней стадии дифференцируются на эктодерму и энтодерму, и на более поздней стадии образуется мезодерма, а затем происходит формирование тканей и органов.

Обмен веществ между зародышем и материнским организмом на ранних стадиях происходит через выросты трофобласта, но в дальнейшем из задней кишки зародыша образуется оболочка, называемая аллантоисом. Аллантоис растет в наружном направлении до тех пор, пока не соприкоснется с хорионом и не образует богатый кровеносными сосудами хориоаллантоис, участвующий в формировании плаценты.

Функцию наружной зародышевой оболочки выполняет хорион, или ворсинчатая оболочка, имеющая на поверхности большое число выростов, ворсинок. Ворсинки хориона врастают в слизистую матки. Место наибольшего разветвления ворсинок хориона и наиболее тесного контакта их со слизистой оболочкой матки называют плацентой (детским местом).

Плацента - временный орган, имеющийся только у плацентарных. Этот орган состоит из клеток плода и матери. Часть плаценты, происходящая из плода, представлена ворсинками хориона. Материнская часть плаценты состоит из выростов поверхностных слоев эндометрия. Образование плаценты является вторым критическим периодом развития зародыша.

Связь тела зародыша с плацентой осуществляется через пуповину иди пупочный канатик, содержащий кровеносные сосуды. Сосуды образуются в аллантоисе, идут от плода к стенке матки, находясь в пуповине - плотном тяже 40 см длиной, покрытом клетками, происходящими из амниона и хориона.

Основные функции плаценты - трофическая, экскреторная, эндокринная, защитная.

Кровь матери и плода не смешивается. Между ними существует плацентарный барьер, состоящий из определенных тканей плода. Питательные вещества и кислород, растворенные в материнской крови, диффундируют через плацентарный барьер в кровь плода, обеспечивая жизнь и рост плода до его рождения. Конечные продукты обмена веществ плода проходят через плацентарный барьер в кровь матери и выводятся выделительной системой матери.

Через плацентарный барьер проникают антитела, гормоны, лекарства, наркотики, яды и другие вещества.

При родах плод некоторое время сохраняет связь с плацентой через пуповину.

В момент рождения ребенка акушер перевязывает пуповину. После изгнания плода отторгается и рождается плацента. Роды являются третьим, критическим периодом в развитии организма.

К концу зародышевого периода заканчивается закладка основных эмбриональных зачатков тканей и органов, и зародыш приобретает основные черты, характерные для человека.

К 9-й неделе развития (начало3-го месяца) длина зародыша достигает 40 мм, а масса около 5 г.

С начала 3-гомесяца беременности человеческий зародыш называют плодом.

На 12-й неделе беременности у плода сформированы все основные органы, и остальное время занимает рост.

Развитие организма - это сложный комплекс процессов, таких как деление клеток, их миграция, взаимодействие, генная регуляция и дифференцировка.

На всех стадиях онтогенеза организм представляет собой единую целостную систему, все части которой находятся во взаимозависимости. В процессе эмбриогенеза одни части зародыша влияют на характер развития других. Части зародыша, направляющие развитие связанных с ними структур, называют индукторами, а процесс влияния одних частей зародыша на характер развития других - эмбриональной индукцией. Большое влияние на развитие зародыша оказывает среда, в которой формируется организм.

Приложение 1

Контроль знаний по предыдущей теме

1) Дайте определение онтогенеза (Организмы каждого поколения осуществляют закономерный процесс развития или жизненный цикл. Совокупность взаимосвязанных и детерминированных хронологических событий, закономерно совершающихся в жизненном цикле организма, определяет индивидуальное развитие организма, то есть его онтогенез (греч. ontos – существо, genesis - развитие). Онтогенез начинается от зиготы (при половом размножении) и заканчивается смертью.

Онтогенез – процесс индивидуального развития особи, т. е. вся совокупность преобразований с момента образования зиготы до смерти организма.

У видов, размножающихся бесполым путем, онтогенез начинается с обособления одной или группы клеток материнского организма. У видов с половым размножением он начинается с оплодотворения яйцеклетки. У прокариот и одноклеточных эукариотических организмов онтогенез представляет собой, по сути, клеточный цикл, обычно завершающийся делением или гибелью клетки).

2) На какие этапы подразделяется онтогенез? (Онтогенез представляет собой непрерывный процесс развития особи. Однако его этапы различаются по содержанию и механизмам происходящих процессов. По этой причине онтогенез многоклеточных организмов подразделяют на периоды: эмбриональный – с момента оплодотворения яйцеклетки и до выхода из яйцевых оболочек или рождения и постэмбриональный – от выхода из яйцевых оболочек или рождения до смерти. Для плацентарных животных и человека принято деление на пренатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) периоды. Нередко выделяют также проэмбриональный, или предзиготный, период, включающий процессы формирования половых клеток (спермато - и овогенез).

3) Какие вы знаете типы онтогенеза? Отчего они зависят? (У животных выделяют три типа онтогенеза: личиночный, яйцекладный и внутриутробный.

Личиночный тип развития встречается, например, у насекомых, рыб, земноводных. Желтка в их яйцеклетках мало, и зигота быстро развивается в личинку, которая самостоятельно питается и растет. Затем, по прошествии какого-то времени, происходит метаморфоз — превращение личинки во взрослую особь. У некоторых видов наблюдается даже целая цепочка превращений из одной личинки в другую и только потом — во взрослую особь.

Смысл существования личинок может заключаться в том, что они питаются другой пищей, нежели взрослые особи, и, таким образом, расширяется пищевая база вида. Например, питание гусениц (листья) и бабочек (нектар), или головастиков (зоопланктон) и лягушек (насекомые). Кроме того, в личиночной стадии многие виды активно заселяют новые территории. Например, личинки двустворчатых моллюсков способны к плаванию, а взрослые особи практически неподвижны.

Яйцекладный тип онтогенеза наблюдается у рептилий, птиц и яйцекладущих млекопитающих, яйцеклетки которых богаты желтком. Зародыш таких видов развивается внутри яйца; личиночная стадия отсутствует.

Внутриутробный тип онтогенеза наблюдается у большинства млекопитающих, в том числе и у человека. При этом развивающийся зародыш задерживается в материнском организме, образуется временный орган — плацента, через который организм матери обеспечивает все потребности растущего эмбриона: дыхание, питание, выделение и др. Внутриутробное развитие оканчивается процессом деторождения).

Критерии оценки за устный опрос (контрольные вопросы)

Оценка "5" ставится, если обучающийся: показывает глубокое и полное знание и понимание материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет.

Оценка "4" ставится, если обучающийся: показывает знание всего изученного материала; даёт полный и правильный ответ; допускает незначительные ошибки и недочёты; небольшие неточности в формулировке понятий; материал излагает в логической последовательности, допуская негрубую ошибку или два недочёта, которые может исправить.

Оценка "3" ставится, если обучающийся: излагает материал фрагментарно; не всегда последовательно, допускает ошибки при формулировке выводов, ошибки при определении понятий; отвечает неполно на вопросы преподавателя.

Оценка "2" ставится, если обучающийся: не раскрывает основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

Приложение 2

Задания для закрепления знаний по теме

«Начальные стадии эмбрионального развития»

Задание:

Выпишите из текста учебника (1, стр.125-130) определения понятий: бластула, бластоцель, гаструляция, нейрула, дифференцировка, гистогенез, органогенез.

Эталоны ответов:

Бластула – зародыш в форме шара, имеющий полость, заполненную жидкостью – бластоцель, один слой клеток – бластодерму.

Гаструляция – стадия образования зародышевых листков, сначала двух, а затем трёх слоёв клеток.

Нейрула – зародыш с тремя осевыми органами - кишкой, хордой и нервной трубкой.

Дифференцировка – процесс появления и нарастания морфологических и биохимических, функциональных различий между клетками развивающегося зародыша.

Гистогенез – процесс образования тканей зародыша.

Органогенез – процесс образования органов зародыша.

(за каждый правильный ответ 1 балл, максимально 6 баллов)

Приложение 3

Предварительный контроль новых знаний

Вставьте пропущенные слова:

Первый этап развития зародыша называют ……………. (дробление). В этот период происходит увеличение числа ………….. (клеток). Зародыш превращается в однослойный шар - ……………..(бластулу), который имеет полость, заполненную жидкостью - …………(бластоцель). Если в яйцеклетках мало желтка, то процесс дробления протекает ………………….(равномерно). Примером такого развития является ………………….. (ланцетник).

Вторая стадия развития зародыша - ……………(гаструляция). Двухслойное образование, которое образуется в результате впячивания стенки бластулы, называют …………….(гаструла), наружный слой клеток которой называют………….(эктодерма), внутренний - …………..(энтодерма), средний слой клеток - ……………….. (мезодерма).

(за каждый правильный ответ 1 балл, максимально 11 баллов)

Критерии оценок за работу по новой теме

Оценка «5»: обучающийся набирает 9 баллов

Оценка «4»: обучающийся набирает 7-8 баллов

Оценка «3»: обучающийся набирает 5-6 баллов (ставится по желанию).

Приложение 4

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов

1) Изучите конспект, заполните таблицу:

Характеристика зародышевых листков

| Название зародышевого листка | Образуемые ткани и органы |

|

|

|

Эталоны ответов:

Характеристика зародышевых листков

| Название зародышевого листка | Образуемые ткани и органы |

| эктодерма | Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, эмаль зубов |

| энтодерма | Эпителий пищеварительного тракта, секреторные клетки пищеварительных желёз, печень, поджелудочная железа, эпителий дыхательных путей, эпителий мочеполовой системы. |

| мезодерма | Скелетная мускулатура, почки, половые органы, мезенхима (соединительная ткань, сердце, гладкая мускулатура внутренних органов) |

Критерии оценок:

Оценка «5»: правильно и полно заполнены все графы таблицы.

Оценка «4»: допущена одна ошибка или неполностью заполнена одна из граф таблицы

Оценка «3»: допущено 2 ошибки или неполностью заполнены 2 графы таблицы

Оценка «2»: выполнено менее 50% задания или допущены 2 грубые ошибки.

2) Подготовить вопросы к дискуссии по теме «Влияние на развитие организма вредных факторов»

Примерные вопросы:

1. Воздействие, каких факторов окружающей среды может стать причиной нарушения развития?

2. Какие из этих факторов называют вредными привычками и почему?

3. Приведите примеры факторов, которые в малых дозах полезны для организма, а в больших - вредны.

4. Как вы понимаете мудрость древних «Не навреди себе»?

5. Как вы можете объяснить поговорку. «Твое здоровье в твоих руках»?

6. На ход онтогенез оказывают влияние многие факторы, особенно на ранних стадиях, когда происходит закладка органов, тканей и организм в значительной степени беззащитен. Как говорится, будущий ребенок – это чистый лист бумаги, но что за пятна могут появиться на этом листе?

7. Опасно всё: антибиотики, чай, кофе, цитрусовые, другие продукты. Особенно опасно влияние алкоголя и никотина. Почему?

Список использованных источников

1.Биология [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Чебышев, Г.Г.Гринёва, Г.С. Гузикова; под ред. Н.В.Чебышева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 416 с.

2. Биология [Текст]: учебное пособие для учащихся медицинских училищ / Ярыгин В.Н., Волков Н.И., Васильев В.И.; под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: Медицина, 1987. – 448 с.: ил.

3.Биология. 11 класс [Текст]: поурочные планы по учебнику В. И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой «Общая биология. 10-11 классы» / сост. Т.В. Зарудняя. – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с.

4. Биология. Общая биология. 10-11 класс. [Текст]: Рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой «Биология. Общая биология. 10-11 классы» / И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов; под ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2013. – 143 с.: ил.