СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическая разработка по выполнению практических работ по биологии для профессии Хозяйка усадьбы.

Просмотр содержимого документа

«Методическая разработка по выполнению практических работ по биологии для профессии Хозяйка усадьбы.»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ»

Цыбикова С. Н.

Методические рекомендации

по организации практических работ учебной дисциплины «Биология»

для студентов 23.01.35 Хозяйка (-ин) усадьбы.

с. Иволгинск

2021 г.

Данная методическая рекомендация рассмотрена на методическом объединении преподавателей общеобразовательных дисциплин и сельскохозяйственного профиля и утверждена на научно-методическом совете колледжа. В сборнике представлены рекомендации по выполнению практических работ учебной дисциплины «Биология» для студентов 23.01.35 Хозяйка (-ин) усадьбы.

Содержание

1. Пояснительная записка………………………………………………………………………4

2. Указания по выполнению практических работ……………………………………………5

Практическая работа № 1. Экскурсия: Многообразие видов. Сезонные изменения в природе………………………………………………………………………………………….6

Практическая работа №2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом,

их описание…………………………………………………………………………………….9

Практическая работа № 3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений………………………………………………………………………………………...12

Практическая работа № 4. Выявление и описание сходство зародышей человека и

других позвоночных как свидетельство их эволюционного родства…..…………….........13

Практическая работа № 5. Выявление и описание признаков сходства обезьяны

и человека………………………………………………………………………………………17

Практическая работа № 6. Решение генетических задач. Составление схем моно- и дигибридного скрещивания..…………………………………………………………………18

Практическая работа № 7. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление

мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможности их влияния на организм……………………………..…………………………………………………………24

Практическая работа № 8. Экскурсия: Многообразие сортов культурных растений и

пород сельскохозяйственных животных, методы их выведения……………………………26

Практическая работа № 9. Описание особей одного вида по морфологическому

критерию. Приспособление организмов к разным средам обитания……………………….27

Практическая работа № 10. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни…………………………………………………………………………………………….33

Практическая работа № 11. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека…………………………………………………………………………………………35

Практическая работа № 12. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах………………………………..………………………………………37

3. Список литературы…………………………………………………………………………..39

1. Пояснительная записка.

Данная методическая рекомендация предназначена для проведения практических работ по дисциплине «Биология» для студентов по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. Цель проведения практических работ: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в результате обучения, приобретение необходимых навыков работы с литературой и иллюстрациями. В результате проведения практических работ студент

должен знать/понимать:

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;

- биологическую терминологию и символику;

уметь:

- объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по различным критериям;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты: состав растительной и животной клеток, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;

- производить расчеты параметров с использованием приборов и вычислительной техники;

- выделять в тексте главное, обрабатывать и анализировать материал;

- сопоставлять полученные данные, делать выводы;

- оформлять результаты работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Каждой практической работе представлены цель работы, оборудование, ход работы. На выполнение практических работ отводится по 2 часа. Практические занятия предполагают либо индивидуальную работу, либо подразделение на варианты. Для того чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности, практические занятия носят репродуктивный и частично - поисковый характеры.

2. Указания по выполнению практических работ

Практические работы оформляются в рабочей тетради: записывается тема, цель, использованное оборудование, ход работы, выполняются задания и вывод по заданиям.

\

Практическая работа № 1. Экскурсия:

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе.

Цель: закрепить умение выявлять закономерности сезонных изменений в природе, в окружающей среде.

Оборудование: инструктивные карточки.

Ход работы:

1. На основе наблюдений и сообщений заполнить таблицу.

Сезонные изменения в природе.

| Времена года | Изменения в живой природе | Изменения в растительном мире | Изменения в растительном мире |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дополнительная информация. Сезонные явления в природе. Периодические явления природы, обусловливаемые годовым ходом метеорологических элементов, называют сезонными явлениями. В умеренных широтах выражены закономерная повторяемость и последовательность времен года. Смена времен года происходит в результате годового обращения Земли вокруг Солнца при неизменном положении наклона земной оси к плоскости орбиты. Поэтому изменяются высота Солнца над горизонтом, угол падения солнечных лучей на Землю, количество поступающей солнечной радиации. Наблюдения за сезонными явлениями включают наблюдения за изменением продолжительности разных частей суток, температуры воздуха, появлением осадков и их видами. Основным содержанием наблюдений являются наблюдения за ростом, развитием, а также состоянием растений и животных. В процессе систематических наблюдений ученые отмечают определенные моменты (фенофазы) в жизни наблюдаемых объектов. Так, у деревьев и кустарников это будут начало сокодвижения, набухание почек, начало развертывания листьев, появление бутонов, зацветание, массовое цветение, конец цветения, начало созревания плодов и семян, начало осеннего окрашивания листьев, начало листопада, полное осеннее окрашивание листьев, конец листопада. Фенологические прогнозы, предсказывающие, какими будут предстоящие весна и лето, помогают полеводам выбрать для посева, нужные сорта растений, садоводам – защитить сады от губительного воздействия заморозков. Фенологические наблюдения за жизнью насекомых в связи с ростом и развитием растений позволяют установить сроки борьбы с вредителями культурных растений. Каждый сезон имеет свою продолжительность дня и ночи, определенный характер погоды, температуру воздуха, типичные осадки; особенности явлений неживой природы определяют состояние растительного мира и образ жизни животных в данный сезон: зимой растения находятся в состоянии покоя, весной по мере увеличения продолжительности дня, температуры воздуха создаются благоприятные условия для роста и развития растений – начинается период активной вегетации. Самые благоприятные условия для жизни растений создаются летом: наступает длинный день, повышается температура воздуха, выпадают обильные дожди. Осенью продолжительность дня постепенно сокращается, температура воздуха падает, замирает жизнь растений: они готовятся к состоянию покоя. Жизнь животных также в большой степени зависит от изменений в природе. Многие животные приспосабливаются к зимним холодам: идет осенняя линька птиц и зверей; некоторые из них заготавливают корм, меняют убежище. Изменения в жизни растений приводят к изменениям в жизни животных: исчезают насекомые, затем улетают перелетные птицы. Таким образом, изменения в одном из компонентов в природе ведут к изменениям и в других.

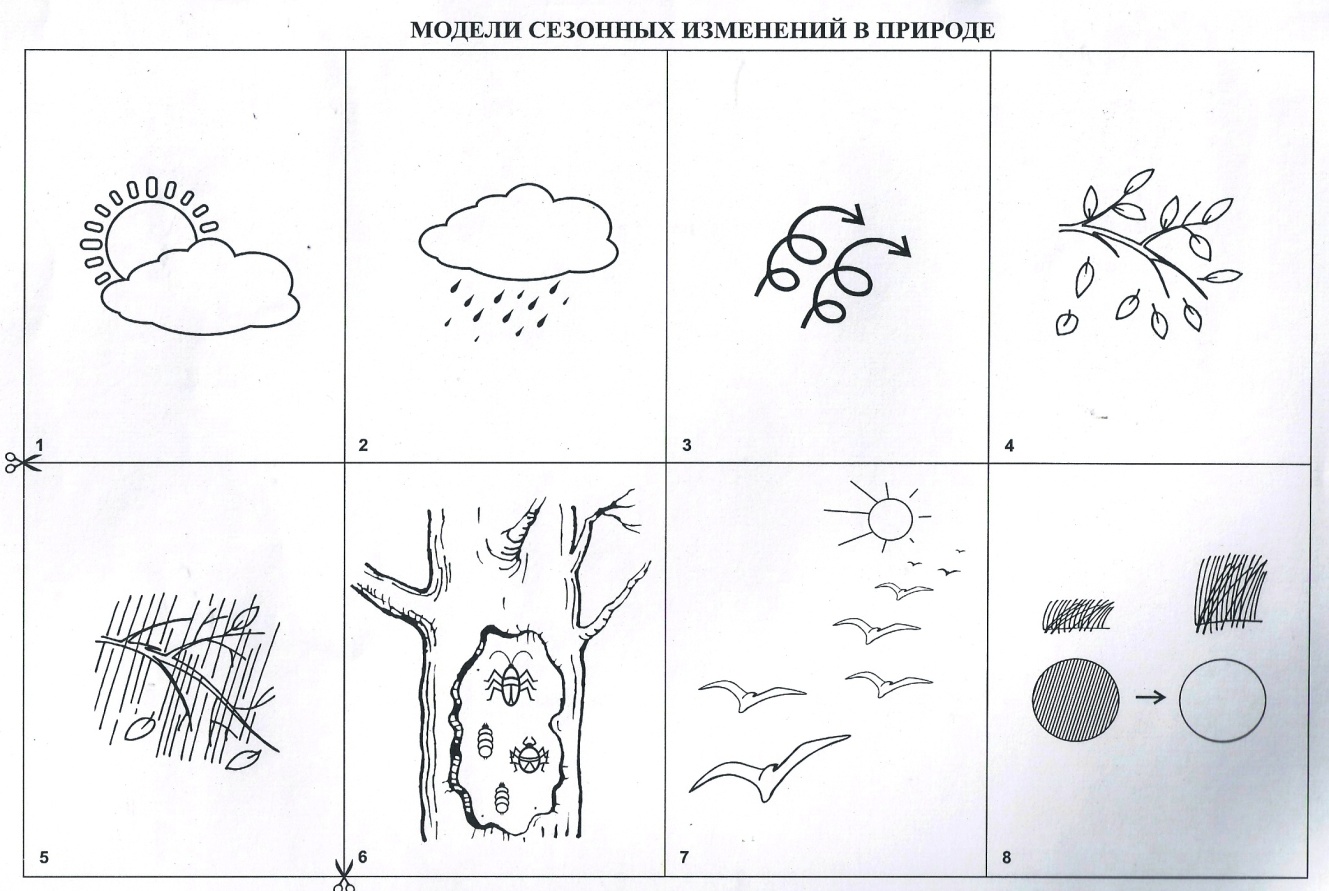

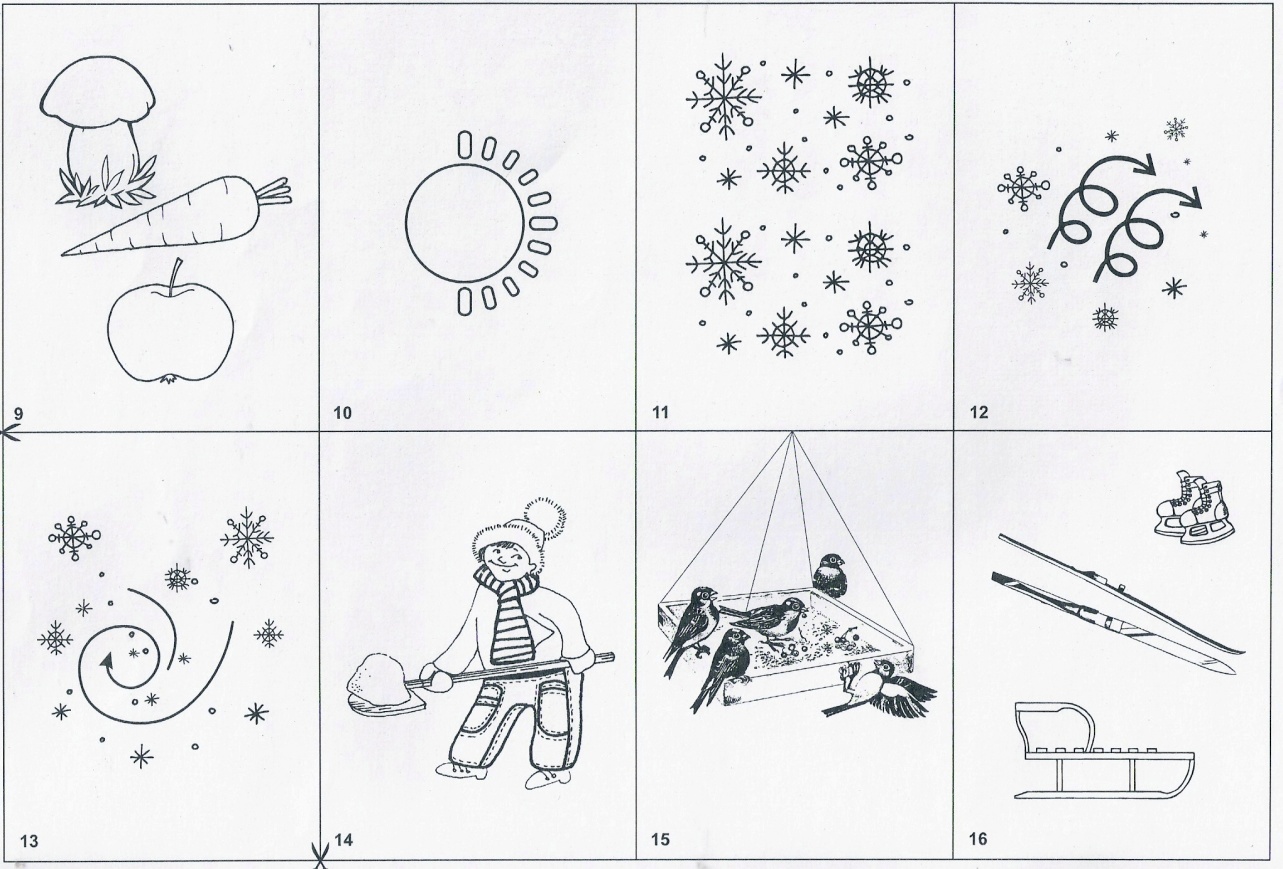

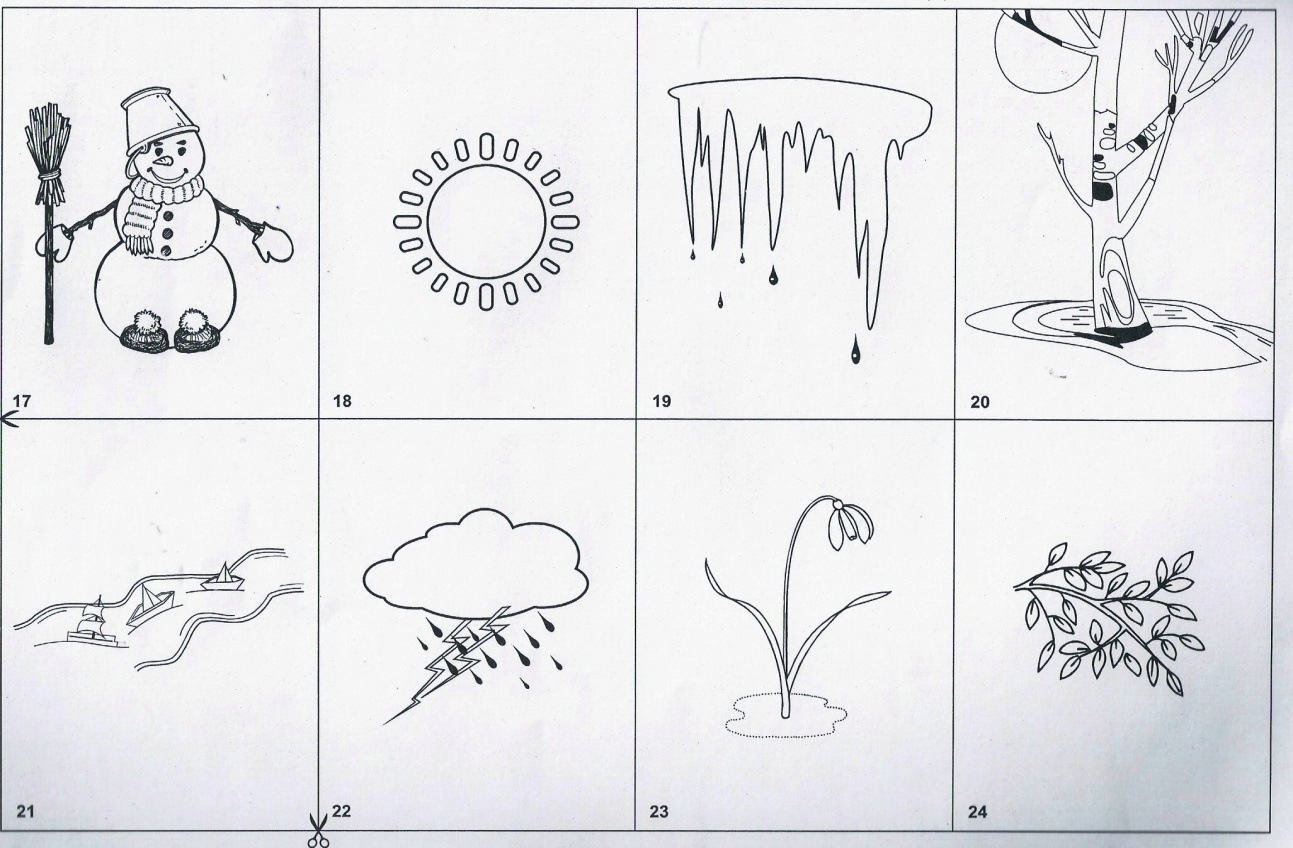

2. Из предложенных моделей сезонных изменений в природе, выберете те, которые относятся к зиме и весне для 1 варианта и к лету и осени для 2 варианта. 8 и 24 модели – изменение длины светового дня.

Практическая работа № 2. Наблюдение клеток растений и животных

под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание.

Цель: изучить строение животной и растительной клеток под микроскопом, выявить черты сходства и различия.

Оборудование: инструктивные карточки.

Ход работы:

Задание 1. Зарисовать приведенный ниже рисунок в тетрадь.

З![]() адание 2.Сравнить в учебнике рисунки растительной и животной клетки и сделать вывод, чем растительная клетка отличается от животной.

адание 2.Сравнить в учебнике рисунки растительной и животной клетки и сделать вывод, чем растительная клетка отличается от животной.

|

| Животная клетка | Растительная клетка |

| Наличие клеточной стенки (целлюлозы) |

|

|

| Наличие вакуолей |

|

|

| Расположение цитоплазмы |

|

|

| Расположение ядра |

|

|

| Наличие пластид |

|

|

| Наличие клеточного центра |

|

|

| Наличие ресничек и жгутиков |

|

|

Вывод:

Задание 3. Выполните тест в тетради. Подберите органоиду – его функцию. Рядом с цифрой (названием органоидов клетки и других структур) поставьте буквы, обозначающие функции, которые они выполняют.

| Органоиды клетки | Выполняемые функции |

| 1 вариант: 1. Клеточная мембрана 2. Эндоплазматическая сеть 3. Цитоплазма 4. Митохондрии

| А. Синтез жиров и полисахаридов, образование лизосом Б. Хранение и передача наследственной информации В. Двигательная функция Г. Место синтеза белков Д. Обеспечение связи между органоидами внутри клетки Е. Осуществление транспорта веществ между клеткой и внешней средой Ж. Внутренняя среда клетки З. Место синтеза АТФ И. Переваривание поступающих в клетку питательных веществ, саморазрушение отмирающих клеток К. Участие в образовании веретена деления. |

| 2 вариант: 1. Рибосомы 2. Клеточный центр 3. Ядро 4. Аппарат Гольджи

| А. Синтез жиров и полисахаридов, образование лизосом Б. Хранение и передача наследственной информации В. Двигательная функция Г. Место синтеза белков Д. Обеспечение связи между органоидами внутри клетки Е. Осуществление транспорта веществ между клеткой и внешней средой Ж. Внутренняя среда клетки З. Место синтеза АТФ И. Переваривание поступающих в клетку питательных веществ, саморазрушение отмирающих клеток К. Участие в образовании веретена деления. |

Задание 4. Подпишите название клеточных структур.

I вариант - 1, 2, 3;

II вариант – 4, 5, 6.

Задание 5. Какая клетка изображена на рисунке: растительная или животная? Докажите.

В тетради должен быть рисунок клеток с заголовками и обозначениями. 2 задание выполняется на основе анализа рисунка из 1 задания. Наличие того или иного компонента можно обозначить символами: «+» - присутствует, «-» - отсутствует. При описании расположения ядра, необходимо написать его локализацию: в центре или на периферии. После таблицы обязательно пишется вывод. Третье задание тестовое. Напротив цифры ставится соответствующая буква. В 4 задании напротив цифры по рисунку нужно написать название органоида клетки. В 5 задании необходимо определить по рисунку из 4 задания, какая это клетка: растительная или животная? В доказательстве указывается наличие или отсутствие тех или иных структур клетки.

Практическая работа № 3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

Цель: совершенствовать навыки изготовления временных микропрепаратов; познакомиться с правилами описания микропрепарата и научиться применять их на практике.

Оборудование: инструктивные карточки.

Ход работы:

Задание 1. Познакомьтесь с алгоритмом изготовления временного микропрепарата.

- предметные и покровные стекла протереть салфеткой

-взять предметное стекло за боковые края и положить на стол

-нанести на предметное стекло 1-2 капли заключающей среды (вода, физиологический раствор или глицерин)

Сделать тонкий срез растительного объекта скальпелем на пенопласте

- поместить исследуемый материал в каплю на предметное стекло, тщательно расправляя объект с помощью препаровальной иглы,

-взять покровное стекло за боковые края, установить его под углом на край капли и медленно опустить,

-выступающую за края покровного стекла жидкость удалить полоской фильтровальной бумаги,

-готовый временный препарат переносить, держать, хранить только горизонтально.

Задание 2. Внимательно прочитайте правила описания микропрепаратов:

-напишите название объекта на микропрепарате,

-опишите препарат на малом увеличении, указав его значение. Отметьте количество клеток приблизительно, наличие межклеточного вещества, степень однородности клеток,

-опишите форму и особенности клеток, видимые на малом увеличении. При однородности объекта опишите все основные виды клеток, указывая их месторасположение на препарате и относительно друг другу,

-описание препарата должно быть в виде развернутого текста без сокращений, отражающего все детали наблюдений объекта.

Задание 3. Подведение итогов работы.

Описание микропрепарата. Объект__________________

Увеличение: малое_________ Большое____________

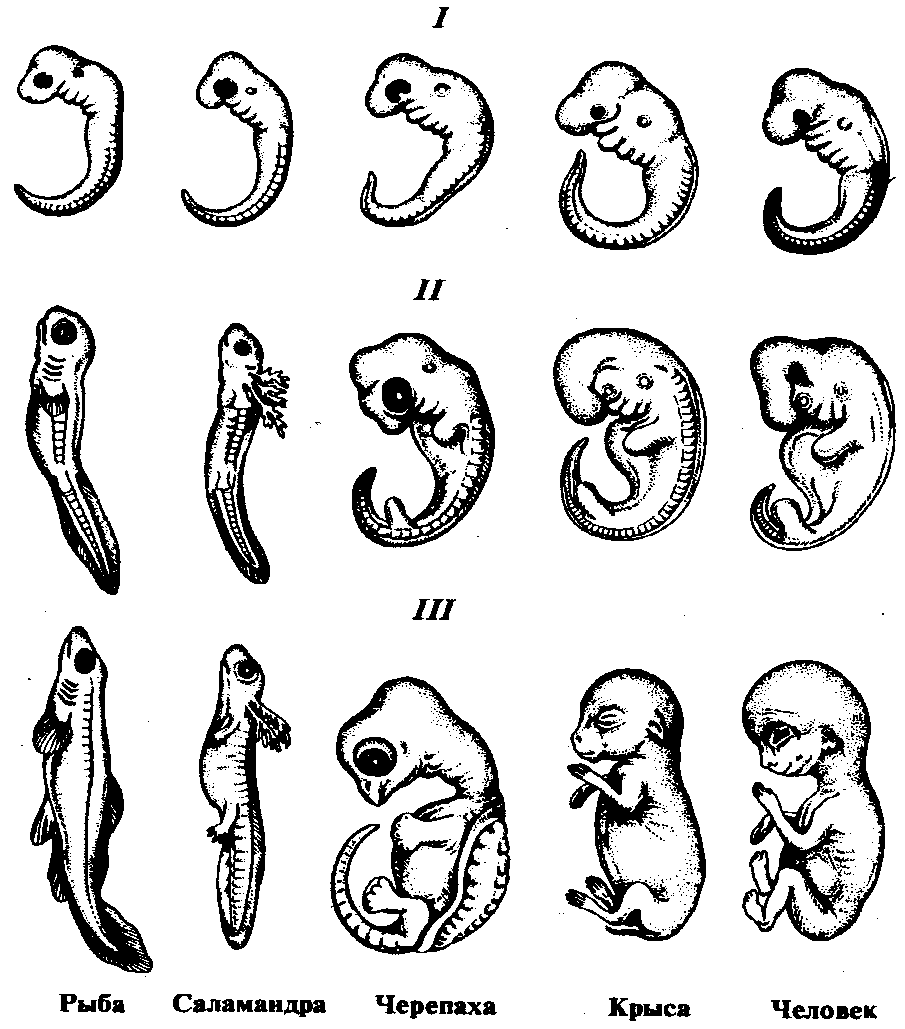

Практическая работа № 4. Выявление и описание признаков сходство зародышей человека и других позвоночных как доказательства их эволюционного родства.

Цель: последить в эволюционном плане все стадии развития организмов.

Оборудование: инструктивные карточки.

Ход работы:

Задание 1. Прочитайте текст и рассмотрите рисунки. Ответьте на вопрос: «Чем объясняется сходство ранних стадий эмбрионального развития животных?»

Задание 2. Придумайте схему эволюционного развития, где будут отражены все стадии развития организмов.

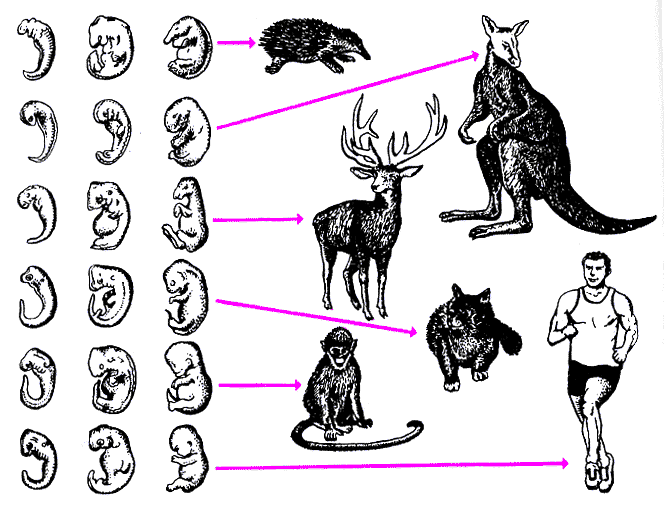

Дополнительная информация. Факт единства происхождения живых организмов был подтвержден на основе эмбриологических исследований. Все многоклеточные животные развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки. В процессе индивидуального развития они проходят стадии дробления, образования двух- и трехслойного зародышей, формирования органов из зародышевых листков. Сходство зародышевого развития животных свидетельствует о единстве их происхождения. С особой отчетливостью сходство эмбриональных стадий выступает в пределах отдельных типов и классов. Так, на ранних стадиях развития у зародышей позвоночных (рыбы, ящерицы, кролика, человека) наблюдается поразительное сходство: все они имеют головной, туловищный и хвостовой отделы, зачатки конечностей, по бокам тела - зачатки жабр ( рис. 1).

Рис. 1. Сходство начальных стадий онтогенеза позвоночных.

По мере развития зародышей черты различия выступают все более явственно. Причем вначале проявляются признаки класса, к которому относятся зародыши, затем признаки отряда и на еще более поздних стадиях - признаки рода и вида. Эта закономерность в развитии зародышей указывает на их родство, происхождение от одного ствола, который в ходе эволюции распался на множество ветвей. У всех представителей одного типа (например, хордовых) наиболее общие особенности строения эмбрионов (хорда, кишечник, зачатки передних и задних конечностей) формируются довольно рано в онтогенезе и по одним и тем же рецептам. На ранних стадиях органогенеза зародыши сходны друг с другом.

Русский ученый Карл Бэр (1792-1876) обнаружил поразительное сходство зародышей различных позвоночных. Он писал: ««Зародыши млекопитающих, птиц, ящериц и змей, в высшей степени сходны между собой на самых ранних стадиях, как в целом, так и по способу развития отдельных частей. У меня в спирту сохраняются два маленьких зародыша, которые я забыл пометить, и теперь я совершенно не в состоянии сказать, к какому классу они принадлежат. Может быть, это ящерицы, может быть — маленькие птицы, а может быть — и очень маленькие млекопитающие, до того велико сходство в устройстве головы и туловища у этих животных. Конечностей, впрочем, у этих зародышей еще нет. Но если бы даже они и были на самых ранних стадиях своего развития, то и тогда мы ничего не узнали бы, потому что ноги ящериц и млекопитающих, крылья и ноги птиц, а также руки и ноги человека развиваются из одной и той же основной формы».

Рис. 2. Сходство зародышей разных классов позвоночных на разных этапах (I—III) онтогенеза.

На более поздних стадиях развития различия между эмбрионами увеличиваются, появляются признаки класса, отряда, семейства. Ч. Дарвин рассматривал сходство ранних стадий онтогенеза у разных представителей крупных таксонов как указание на их эволюционное происхождение от общих предков. Современные открытия в области генетики развития подтвердили дарвиновскую гипотезу. Было показано, например, что важнейшие процессы раннего онтогенеза у всех позвоночных совершаются по одним и тем же рецептам: они контролируются одними и теми же генами. Более того, многие из этих генов-регуляторов обнаружены и у беспозвоночных (червей, моллюсков и членистоногих). В своем развитии организм проходит одноклеточную стадию (стадия зиготы), что может рассматриваться как повторение стадии первобытной амебы. У всех позвоночных, включая высших их представителей, закладывается хорда, которая далее замещается позвоночником, а у их предков, хорда оставалась на всю жизнь. В ходе эмбрионального развития птиц и млекопитающих, включая человека, появляются жаберные щели в глотке и соответствующие им перегородки. Факт закладки жаберного аппарата у зародышей наземных позвоночных объясняется их происхождением от рыбообразных предков, дышащих жабрами. Строение сердца человеческого зародыша в ранний период формирования напоминает строение этого органа у рыб: оно с одним предсердием и одним желудочком. Конечности всех млекопитающих сначала развиваются по общей программе, предусматривающей формирование пяти пальцев, однако на более поздних стадиях эмбрионального развития вступают в действие специфические программы, возникшие позже в ходе эволюции – у копытных зачатки пястных костей сливаются, у китов и дельфинов они редуцируются, у летучей мыши они превращаются в основу крыльев и лап. У беззубых китов в эмбриональном периоде появляются зубы. Зубы эти не прорезываются, они разрушаются и рассасываются. Муравьеды рождаются без зубов, но у зародышей этих животных мы обнаруживаем зачатки зубов, которые исчезают на более поздних стадиях развития. Это свидетельствует о том, что общий предок муравьедов и других неполнозубых (ленивцев, броненосцев) имел зубы, а его потомки их потеряли – кто полностью, кто частично. Но гены - рецепты для создания зубов, они унаследовали. Птицы потеряли зубы еще раньше - 70-80 миллионов лет назад, но в их челюстных зачатках до сих пор мы обнаруживаем синтез белков необходимых для развития зубов. Приведенные здесь и многие другие примеры указывают на глубокую связь между индивидуальным развитием организмов и их историческим развитием. Эта связь нашла свое выражение в биогенетическом законе, сформулированным Ф. Мюллером и Э. Геккелем в 19 веке: «Онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития) вида, к которому эта особь относится. Таким образом, в индивидуальном развитии животных повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей.

Задание 3. Соотнесите этапы внутриутробного развития зародыша человека с неделями беременности (цифра – буква). Для этого вам даны размеры зародыша.

Недели беременности. Этапы внутриутробного развития зародыша человека.

1 неделя - оплодотворенная яйцеклетка (зигота) начинает дробиться и опускается по яйцеводу к матке.

6-7 день - плод полностью сформирован, длина плода 500 мм, масса 3250 г.

2 неделя - зародышевый пузырек (бластула) срастается со слизистой оболочкой матки

5 неделя - формируется эмбрион, образуются зачатки мышц, скелета и нервной системы.

7 неделя - появляются волосы на голове, длина плода 300 мм, масса 450 г.

8 неделя - четко различаются зачатки головы, хвоста, жаберной щели, рук и ног, длина зародыша 6 мм.

9 неделя - развиваются глаза, длина плода 350 мм, масса 875 г.

18 неделя - появляются грудь и живот, пальцы, развиваются зачатки глаз, длина зародыша 12 мм.

23 неделя - сформировалось лицо, исчезает хвост, плод по внешнему виду напоминает человека, длина его 30 мм, масса 2 г.

27 неделя - преждевременно родившийся плод при правильном уходе может выжить, его длина 450 мм, масса 2375 г.

32 неделя - беременная чувствует движения плода, слышно биение его сердца, длина 190 мм, масса 180 г.

40 неделя - формируются ушные раковины и лицо, исчезают зачатки жаберных щелей, зародыш окружен водной оболочкой. Эмбрион связан с плацентой при помощи пупочного канатика, длина эмбриона 21 мм, масса 1 г.

В тетради должен быть аргументированный ответ на 1 задание. 2 задание творческое. Здесь студент должен в виде схемы отразить развитие организмов от одноклеточного до млекопитающих и покрытосеменных. Третье задание тестовое. Нужно напротив каждой цифры поставить соответствующую букву.

Практическая работа № 5. Выявление и описание признаков сходства обезьяны и человека.

Цель: познакомиться с эмбриональными доказательствами эволюции органического мира и стадиями развития зародыша.

Оборудование: инструктивные карточки.

Ход работы:

1. Прочитайте текст «Эмбриология» и заполните таблицу «Сходства и различия зародышей обезьяны и человека». Рассмотреть каждую стадию.

Таблица 1. Зародыш человека и обезьяны

| сходства | различия |

|

|

|

Дополнительная информация. Эмбриология.

Развитие начинается с оплодотворения. Возникшая зигота дробится. Образуется стадии: морула, бластула, гаструла. Ткани образуются из эктодермы, эндодермы, мезодермы. Закладываются жаберные щели, как у зародышей рыбы, на 18 – 20 день развития. Сердце в начале в виде трубки с пульсирующими стенками. Формируется клоака. 1.5 – 3 месячный зародыш имеет хвост, как у хвостатых обезьян. Головной мозг 1.5 – 3 месячного зародыша человека состоит из 5 мозговых пузырей, как мозг у рыб. Нервная система вначале в виде трубки на спине. 5 - 6 месячный эмбрион имеет рунный волосяной покров («воспоминание» о волосатых предках). Зародыш долго имеет выраженный копчиковый отдел. У зародыша имеется несколько пар сосков (полимастия). У 1.5 – 3 месячного зародыша большой палец ноги короче других пальцев и расположен под углом, как у обезьян. Сроки беременности человекообразных обезьян и человека одинаковые.

Рудименты человека.

У человека около сотни рудиментов – признаки предков. К ним относятся подкожные мышцы, создающие «гусиную кожу», подкожные мышцы шеи, двигающие уши, волоски на коже, копчик (окончание скелета из 5 - 6 позвонков), рудимент хвоста, зубы мудрости, аппендикс (рудимент слепой кишки), эпикантус (рудимент третьего века, расположенный во внутреннем углу глаза, развит у птиц и рептилий).

Атавизмы человека.

К редко проявляющимся предковым признакам у человека относятся хвост, волосяной покров лица, многососковость. В генотипе человека около 95 % генов, общих с генами человекообразных обезьян, 60 – 70 % генов, общих с насекомоядными предками приматов. В генотипе человека есть гены рыбообразных и других низших позвоночных, а также беспозвоночных и даже около 2% генов, которые имеются у бактерий. В случае обратных мутаций происходит «включение» «молчащих – спящих» генов и тогда у человека появляются атавизмы.

2. Сделайте вывод по проделанной работе.

Практическая работа № 6. Решение генетических задач. Составление схем моно - и дигибридного скрещивания.

Цель: получить представления о том, как наследуются признаки; каковы условия их проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при получении новых сортов культурных растений и пород домашних животных.

Оборудование: раздаточный материал с задачами по вариантам.

Ход работы:

Прочитать задачу.

Выполнить решение.

Оформить и написать ответ.

Вариант 1.

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы?

Задача № 2. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а гладкая — рецессивным. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 75 % особей с вихрастой шерстью и 25% гладкошерстных животных. Определите генотипы родителей и потомков.

Задача № 3. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где оба супруга имеют пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Определите генотипы родителей и потомков.

Вариант 2.

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка, гетерозиготных по окраске шерсти?

Задача № 2. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а гладкая — рецессивным. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 50 % вихрастых и 50 % гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков.

Задача № 3. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака?

Примеры решения задач № 1 - 2:

Задача 1. У кроликов черная окраска шерсти доминирует над белой, а мохнатая шерсть – над гладкой. Мохнатую черную крольчиху, гетерозиготную по обоим признакам скрестили с рецессивным гомозиготным кроликом. Определите генотипы и фенотипы потомков первого поколения.

1.![]() Дано: Решение:

Дано: Решение:

А – черн. Р: ♀ АаВb х ♂ ааbb

а ![]()

![]()

![]()

![]()

![]() – бел.

– бел.

В – мохн.

b - гладк. G:

F1![]() - ?

- ?

F1: Аа В b АА bb аа Вb ааbb

Ч.м. ч.гл. бел.м. бел.гл.

Ответ: F1: Аа В b АА bb аа Вb ааbb

Ч.м. ч.гл. бел.м. бел.гл.

Задача 2. У кошки рыжая окраска (А), черная (а), гетерозигота – черепаховая. Этот ген сцеплен с полом. Какие могут быть котята, если кот черный, а кошка рыжая.

Дано:

А - рыжая

а - черная

Аа - черепаховая

Решение:

Р: ♀ ХА ХА х ♂Ха У

G: ХА ХА Ха У

F1: ХА Ха ХА У

Черепах. кошка рыж. кот

Ответ: F1: ХА Ха ХА У

Черепах. кошка рыж. кот.

Дополнительная информация. Символы, используемые при решении генетических задач:

Р - родительские организмы;

♀- женский организм («мама»);

![]() - мужской организм («папа»);

- мужской организм («папа»);

(![]() ) – знак скрещивания;

) – знак скрещивания;

G (g) – гаметы , обводятся кружочком.

Организмы, полученные от скрещивания особей с различными признаками, -гибриды, а совокупность таких гибридов – гибридное поколение, которое обозначают латинской буквой F с цифровым индексом, соответствующим порядковому номеру гибридного поколения. Например: первое поколение (дети) обозначают F1; если гибридные организмы скрещиваются между собой, то их потомство обозначают F2 (внуки), третье поколение (правнуки) – F3 и т.д.

Памятка для решения задач по генетике:

1. Прочитав текст задачи, запишите ее условие. Сначала записывается доминантный признак, потом – рецессивный, и так для каждой пары альтернативных признаков.

2. Определите тип задачи: прямая (если из условия известно, какими признаками обладают родители, и спрашивается, какими могут быть их дети) или обратная (если в условии говорится о фенотипе детей и требуется определить генотипы и (или) фенотипы родителей)

3. Если задача прямая, запишите с помощью общепринятых символов схему скрещивания.

4. Если задача обратная, запишите данные о генотипах и фенотипах потомков, применяя символы, обозначающие расщепление: F1: n (фенотип/ возможный генотип) : m (фенотип/ возможный генотип). Ниже запишите схему скрещивания.

5. Определите, какие генетические законы и закономерности проявляются в данной задаче. Вспомните прямую и обратную формулировку закона, спроецируйте их на задачу, сделайте выводы.

Как решать типовые задачи. Моногибридное скрещивание.

Решение любой задачи начинают с записи ее условия.

Пример. У пшеницы ген карликового роста (А) доминирует над геном нормального роста (а). Определите генотип потомства от скрещивания: а) гомозиготной карликовой пшеницы с нормальной; б) двух гетерозиготных карликовых растений пшеницы.

Решение. Для решения задач важно правильно записать условия задачи и схему скрещивания с использованием генетической символики.

Запись признаков генов, их определяющих, лучше делать в виде данных под названием «Дано», при этом необходимо указать название организма и признак:

Дано:

Схема скрещивания

пшеница – рост

А – карликовый рост а – нормальный рост

генотипы F1 – ?

Далее определяем генотипы и продуцируемые гаметы родительских форм.

а) По условию задачи растения с карликовым ростом гомозиготно, следовательно, его генотип АА. Вторая родительская форма имеет нормальный рост. Поскольку ген нормального роста рецессивен, растение может быть только гомозиготным и иметь генотип аа (иначе проявится доминантный ген). Записываются эти данные в виде схемы скрещивания. Родительские формы обозначаются буквой Р, первое поколение – F1, второе поколение – F2. Затем определяем типы гамет, продуцируемых родительскими формами. Поскольку оба родителя гомозиготны, они производят только один тип гамет. Пшеница карликового роста дает гаметы, несущие ген А, пшеница нормального роста – гаметы, несущие ген а. Гаметы записываем на следующей строчке под генотипом родителей, на третей строчке записываем генотип потомков первого поколения F1 – Аа, т.к. они получают от одного родителя ген А, от другого ген а. Следовательно, все потомки в F1 гетерозиготны. Поскольку ген А доминантен, все растения имеют карликовый рост.

Дано:

Схема скрещивания: пшеница – рост

Р АА х аа

А – карликовый рост

карликовый рост нормальный рост

а – нормальный рост

G А А а а

генотипы F1 – ?

F1 Аа

б) По условию скрещиваются два гетерозиготных организма. Надо определить фенотип потомков. Сначала определяем, какие типы гамет продуцируют исходные формы – это два типа гамет: половина А, половина а. Сочетание этих гамет дает три генотипа: ¼ особей имеет генотип АА, ½ – генотип Аа, ¼ – генотип аа.

Дано:

Схема скрещивания: пшеница – рост

Р АА х Аа

А – карликовый рост

карликовый рост

карликовый рост

а – нормальный рост

G А А А а

генотипы F1 – ?

F1 АА Аа Аа аа

Карликовый рост Нормальный рост

Особи с генотипом АА и Аа фенотипически одинаковые, и имеют карликовый рост. Особи с генотипом аа – имеют нормальный рост. При решении задач такого типа в отношении человека следует иметь в виду, что говорить о точном количественном соотношении генотипов в потомстве нельзя, т.к. у человека число детей слишком мало для достоверности результатов, поэтому можно говорить только о вероятности количественных соотношений генотипов.

Вариант 1.

1. Желтый цвет семян гороха (А) доминирует над зеленым (а). Определите фенотип и генотип потомства от скрещивания гомозиготного растения с желтыми семенами с растением с зелеными семенами.

2. Ген черной окраски тела крупного рогатого скота доминирует над геном красной окраски. Какое потомство можно ожидать от скрещивания красного быка и гетерозиготных коров.

Вариант 2.

1. Желтый цвет семян гороха (А) доминирует над зеленым (а). Определите фенотип и генотип потомства от скрещивания двух гетерозиготных растений с желтыми семенами.

2. Ген черной окраски тела крупного рогатого скота доминирует над геном красной окраски. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гетерозиготных особей.

Дигибридное скрещивание.

Пример: У морских свинок ген вихрастой (розеточной) шерсти – Р доминирует над геном гладкой шерсти – р, а ген черной окраски шерсти (В) – над геном белой окраски (в). Гомозиготная вихрастая черная свинка скрещивается с гладкошерстной белой свинкой. Определите генотип у потомков первого и второго поколений.

Решение: записываем условия задачи и определяем генотипы родителей и их гаметы. Генотип вихрастой свинки с черной шерстью – РРВВ, гладкошерстной белой свинки – ррвв. Оба родителя гомозиготны и производят только один тип гамет – РВ и рв. Для определения генотипа и фенотипа в F1 напишем схему скрещивания:

Дано:

Схема скрещивания: Морские свинки – структура и цвет шерсти

Р РРВВ вихр., чер. Х ррвв гладк., бел.

В – черная шерсть

G РВ Р в

в – белая шерсть

Р – вихрастая шерсть

F1 Рр Вв

р – гладкая шерсть

вихр., чер.

генотипы и фенотипы F1 и F2 – ?

Согласно схеме скрещивания все потомки F1, имеют генотип РрВв и единообразный фенотип. Родителями F2 будут гетерозиготы по обоим признакам.

Вариант 1.

1. Ген комолости (безрогости) у крупного рогатого скота доминирует над геном рогатости, а ген черной окраски тела доминирует над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных парах гомологичных хромосом. Определите генотипы и фенотипы телят при скрещивании гетерозиготной по обоим генам черной комолой коровы с таким же быком.

2. У человека ген карих цвет глаз доминирует над геном голубых глаз, а умение владеть преимущественно правой рукой над леворукостью. Обе пары генов находятся в разных парах гомологичных хромосом. Определите генотипы и фенотипы потомков, если родители гетерозиготны по обоим признакам.

Вариант 2.

1. Ген комолости (безрогости) у крупного рогатого скота доминирует над геном рогатости, а ген черной окраски тела доминирует над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных парах гомологичных хромосом. Определите генотипы родителей и количество черных телят в хозяйстве, где от 1000 рогатых красных коров получено 984 теленка, из них красных 472, комолых 483, рогатых 501.

2. У человека ген карих цвет глаз доминирует над геном голубых глаз, а умение владеть преимущественно правой рукой над леворукостью. Обе пары генов находятся в разных парах гомологичных хромосом. Определите генотипы и фенотипы потомков, если отец левша, но гетерозиготен по цвету глаз, а мать голубоглазая, но гетерозиготна в отношении

Практическая работа № 7. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм.

Цель: ознакомиться с закономерностями фенотипической изменчивости, методикой построения вариационного ряда и вариационной кривой.

Оборудование: семена фасоли, линейки.

Ход работы:

Измерить длину 10 семян фасоли. Определить число образцов, сходных по рассматриваемому признаку и заполнить таблицу:

|

| Количество семян, шт. |

| Длина семени, мм |

|

Построить вариационный ряд, расположив семена в порядке возрастания размеров. Для этого по горизонтали откладываете значения, соответствующие номеру семени, а по вертикали – длину семян. Ставите точки на пересечении этих значений и соединяете их.

Построить вариационную кривую. Для этого по горизонтали откладываете длину семян, а по вертикали – значения, соответствующие частоте встречаемости каждого признака. Ставите точки на пересечении этих значений и соединяете их.

Рассчитать среднюю величину признака по формуле:

М= Σ ( V x p)

n

где М – средняя величина, V – варианта, p – частота встречаемости вариант, Σ – знак суммирования и n – общее число вариант вариационного ряда.

5. Сравнив края и центр вариационной кривой, сделайте вывод: с какой длиной семян (минимальным, средним или максимальным) чаще встречаются семена фасоли и почему. В таблицу записываем данные, полученные после измерения семян фасоли. Лучше отражать их в порядке возрастания длины. Пользуясь данными таблицы, строим вариационный ряд.

Длина семян, мм

![]()

1![]() 6

6

1![]() 4

4

1![]() 2 • • •

2 • • •

1![]() 0 • •

0 • •

8![]()

6![]()

4![]()

2![]()

0![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 № семени

Сначала берем семена с минимальной длиной. У нас это 10 мм. Следовательно, напротив цифры 1 по горизонтали и цифрой 10 по вертикали ставим точку. Т.к. у нас 2 семени по 10 мм., то напротив цифры 2 по горизонтали и цифрой 10 по вертикали тоже ставим точку. Затем 3 семени получились по 12 мм. Следовательно, напротив 3, 4, 5 номера по горизонтали и 12 по вертикали ставим точки. По данному принципу достраиваем точки и в конце соединяем их плавной линией. В 4 пункте нужно построить вариационную кривую. Берем верхние и нижние значения из таблицы и соединяем их на графике, ставя точки. В конце соединяем их плавной линией.

Кол-во семян, шт.

![]()

5![]()

4![]()

3![]() • •

• •

2![]() •

•

1![]() ••

••

0![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2 4 6 8 1012141618 Длина семян, мм

Рассчитываем среднюю величину признака по формуле:

М= Σ ( V x p)n![]()

М = (10 х 2) + (12 х 3) + (15 х 3) + (16 х 1) + (17 х 1) = 13,4 (мм.)

6. Сравниваем края и центр вариационной кривой и делаем вывод.

Практическая работа № 8. Экскурсия:

Многообразие сортов растений и пород сельскохозяйственных животных, методов их выведения.

Цель: узнать о современных достижениях российских и зарубежных селекционеров.

Оборудование: тетрадь, ручка, фотоаппарат.

Ход работы:

1. Во время похода на выставку кратко законспектировать основной материал экскурсовода (или преподавателя) и сделать снимки.

2. На основе наблюдений оформить презентацию от группы 3 – 4 человека.

Практическая работа № 9. Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземно – воздушной, почвенной).

Цель: закрепить на практических примерах знания о критериях вида.

Оборудование: инструктивные карточки с описанием представителей 2 разных видов одного рода для каждого варианта и листы с текстом «Критерии вида».

Ход работы:

Прочитать текст «Критерии вида», инструктивные карточки и заполнить таблицу.

Критерии вида

Признаки вида

Характеристика

Примеры

1 вид 2 вид![]()

![]()

1. Морфологический

2. …………..

2. Сделать вывод: можно ли использовать только один критерий при установлении видовой принадлежности особи? И почему?

Критерии вида

Морфологический критерий: Это был первый и долгое время единственный критерий, используемый для описания видов. Мы можем легко отличить по размерам и окраске оперения большого пестрого дятла от зеленого дятла, малого пестрого дятла и желны (черного дятла) и т. д. Несмотря на удобство, этот критерий не всегда «работает». Им не воспользуешься для разграничения видов-двойников, практически не отличающихся морфологически. Таких видов много среди малярийных комаров, дрозофил, сиговых рыб. Даже у птиц 5% видов-двойников, а в одном ряду североамериканских сверчков их 17. Использование одного только морфологического критерия может привести к ошибочным выводам. Так, К. Линней по особенностям внешнего строения отнес самца и самку утки кряквы к разным видам. Сибирские охотники по окраске меха лисиц выделили пять вариаций: сиводушки, огневки, крестовки, черно-бурые и черные. Во времена Линнея морфологический критерий был главным, так как считали, что существует одна типичная для вида форма.

Физиологический критерий: Физиологические особенности различных видов растений и животных часто являются фактором, обеспечивающим их генетическую самостоятельность. Например, у многих дрозофил сперма особей чужого вида вызывает иммунологическую реакцию в половых путях самки, что приводит к гибели сперматозоидов. Гибридизация различных видов и подвидов козлов часто приводит к нарушению периодичности плодоношения — приплод появляется зимой, что ведет к его гибели. Скрещивание разных подвидов косуль, например сибирской и европейской подчас приводит к гибели самок и потомства из-за крупных размеров плода.

Биохимический критерий: Интерес к этому критерию появился в последние десятилетия в связи с развитием биохимических исследований. Он не находит широкого применения, так как не существует каких-либо специфических веществ, характерных только для одного вида и, кроме того, он весьма трудоемкий и далеко не универсальный. Однако им можно воспользоваться в тех случаях, когда другие критерии «не работают». Например, для двух видов-двойников бабочек из рода амата диагностическими признаками являются два фермента, позволяющие даже определять гибридов этих двух видов. В последнее время широкое применение получило сравнительное изучение состава ДНК в практической таксономии микробов. Изучение состава ДНК позволило произвести ревизию филогенетической системы различных групп микроорганизмов. Разработанные методы дают возможность сравнивать состав ДНК у законсервированных в толщах земли бактерий и ныне живущих форм. Было проведено, например, сравнение состава ДНК у пролежавшей около 200 млн лет в толще солей палеозойской бактерии псевдомонады солелюбивой и у ныне живущих псевдомонад. Состав их ДНК оказался идентичным, а биохимические свойства — сходными.

Цитологический критерий: Развитие цитологических методов позволило ученым исследовать форму и число хромосом у многих видов животных и растений. В ряде случаев число хромосом служит характерной особенностью вида. Кариологический анализ позволил, например, упорядочить систематику диких горных баранов, у которых разными исследователями выделялось от 1 до 17 видов. Анализ показал наличие трех кариотипов: 54-хромосомный — у муфлонов, 56-хромосомный — у архаров и аргали и 58-хромосомный — у обитателей гор Средней Азии — уриалов. Однако и этот критерий не является универсальным. Во-первых, у многих разных видов число хромосом одинаково и форма их сходна. Во-вторых, в пределах одного и того же вида могут встречаться особи с разным числом хромосом. Например, козья ива имеет диплоидное — 38 и тетраплоидное число хромосом — 76. У серебряного карася встречаются популяции с набором хромосом 100, 150, 200, тогда как нормальное число их равно 50. У радужной форели число хромосом варьирует от 58 до 64, у беломорской сельди встречаются особи с 52 и 54 хромосомами.

Этологический критерий: Для некоторых видов животных механизмом, препятствующим скрещиванию и нивелированию различий между ними, являются особенности их поведения, особенно в брачный период. Узнавание партнера своего вида и отвергание попыток ухаживания самцов другого вида основаны на специфических раздражителях — зрительных, звуковых химических, тактильных, механических и др. В широко распространенном роде пеночки разные виды очень похожи друг на друга морфологически, в природе их не различить ни по окраске, ни по размерам. Зато все они очень хорошо различаются по песне и по повадкам. Песня пеночки веснички сложная, похожа на песнь зяблика, только без его завершающего колена, а песня теньковки — простенькие монотонные посвисты. Многочисленные виды-двойники американских светлячков были впервые опознаны лишь по различиям в их световых сигналах. Самцы светлячков в полете производят вспышки света, частота, продолжительность и чередуемость которых специфичны для каждого вида. Решающую роль в репродуктивной изоляции часто играют различия и в демонстративном поведении. Например, близкие виды мух дрозофил различаются спецификой ритуала ухаживания (по характеру вибрации крыльев, дрожания лапок, кружения, тактильных контактов). Два близких вида — серебристая чайка и клуша имеют различия в степени выраженности демонстративных поз, а семь видов ящериц различаются степенью поднятия головы при ухаживании половых партнеров.

Экологический критерий: Особенности поведения подчас тесно связаны с экологической спецификой вида, например, с особенностями устройства гнезда. Три вида наших обычных синиц гнездятся в дуплах лиственных деревьев, преимущественно берез. Большая синица на Урале выбирает обычно глубокое дупло в нижней части ствола березы или ольхи, образовавшееся в результате выгнивания сучка и смежной с ним древесины. Это дупло недоступно ни дятлам, ни воронам, ни хищным млекопитающим. Синица московка заселяет морозобойные трещины в стволах березы и ольхи. Гаичка же предпочитает строить дупло сама, выщипывая полости в трухлявых или старых стволах березы и ольхи, и без этой трудоемкой процедуры она не отложит яиц. Особенности образа жизни, присущие каждому виду, определяют его положение, его роль в биогеоценозе, то есть его экологическую нишу. Так, экониши всех наших видов дятлов различаются по характеру питания. Большой пестрый дятел зимой питается семенами лиственницы и сосны, раздалбливая шишки в своих «кузницах». Черный дятел желна добывает личинок усачей и златок из-под коры и из древесины елей, а малый пестрый дятел долбит мягкую древесину ольхи, либо добывает насекомых из стеблей травянистых растений. Ни экологический, ни рассмотренный выше этологический критерий не являются универсальными. Очень часто особи одного вида, но разных популяций отличаются целым рядом особенностей образа жизни или поведения. И напротив, разные виды, даже очень далекие, в систематическом отношении, могут иметь сходные этологические признаки или играть одинаковую роль в сообществе (например, роли травоядных млекопитающих и насекомых, скажем, таких, как саранча, вполне сопоставимы).

Географический критерий: Этот критерий занимает второе (после морфологического) место. При определении многих видов растений, насекомых, птиц, млекопитающих и других групп организмов, распространение которых хорошо изучено, знание ареала играет существенную роль. У подвидов ареалы, как правило, не совпадают, что обеспечивает их репродуктивную изоляцию и, по сути, их существование в качестве самостоятельных подвидов. Многие виды занимают разные ареалы (такие виды называют аллопатрическими). Но огромное число видов имеют совпадающие или перекрывающиеся ареалы (симпатрические виды). Кроме того, существуют виды, не имеющие четких границ распространения, а также виды - космополиты, обитающие на огромных пространствах суши или океана. В силу этих обстоятельств географический критерий не может быть универсальным.

Генетический критерий: Генетическое единство вида и, соответственно, генетическая изоляция его от других видов — главный критерий вида, основной видовой признак, обусловленный комплексом особенностей строения и жизнедеятельности организмов данного вида. Генетическая совместимость, сходство морфологических, физиологических, цитологических и других признаков, одинаковое поведение, совместное обитание — все это создает необходимые условия для успешного размножения и воспроизводства вида. В то же время все эти признаки обеспечивают генетическую изоляцию вида от других сходных с ним видов. Например, различия в песне дроздов, пеночек, славок, зябликов и вьюрка, глухой и обыкновенной кукушек препятствуют образованию смешанных пар, несмотря на сходство их окраски и экологии (у птиц, обладающих специфической песней, почти не встречаются гибриды). Даже в тех случаях, когда, несмотря на изоляционные барьеры, произошло скрещивание особей разных видов, гибридная популяция, как правило, не возникает, так как начинает действовать целый ряд постпопуляционных механизмов изоляции. Важнейшие из них — это гибель мужских гамет (генетическая несовместимость), гибель зигот, нежизнеспособность гибридов, их стерильность, наконец, невозможность найти полового партнера и дать жизнеспособное плодовитое потомство. Мы знаем, что для каждого вида характерен свой набор специфических признаков. Межвидовой гибрид будет иметь признаки, промежуточные между признаками двух исходных родительских форм. Его песня, к примеру, не будет понята ни зябликом, ни вьюрком, если это гибрид этих двух видов, и он не найдет полового партнера. У такого гибрида при образовании гамет содержащиеся в его клетках хромосомы зяблика «не узнают» хромосомы вьюрка и, не найдя гомологичного партнера, не конъюгируют. В результате образуются гаметы с нарушенным набором хромосом, которые, как правило, нежизнеспособны. И вследствие всего этого гибрид окажется стерильным.

Итак, видовые критерии, по которым мы отличаем один вид от другого, в совокупности обусловливают генетическую изоляцию видов, обеспечивая самостоятельность каждого вида и разнообразие их в природе. По сути, в выработке этих изолирующих видовых признаков и заключается процесс формирования видов. Именно поэтому изучение видовых критериев имеет определяющее значение для понимания механизмов процесса эволюции, происходящего на нашей планете.

Вариант 1.

Заяц-беляк и заяц-русак: Род собственно зайцев, к которому относятся русак и беляк, а также еще 28 видов, довольно многочислен. Наиболее известные в России зайцы - беляк и русак. Беляка можно встретить на территории от побережья Северного Ледовитого океана до южной границы лесной зоны, в Сибири - до границ с Казахстаном, Китаем и Монголией, а на Дальнем Востоке — от Чукотки до Северной Кореи. Распространен беляк и в лесах Европы, а также на востоке Северной Америки. Русак обитает на территории Европейской России от Карелии и юга Архангельской области до южных границ страны, на Украине и в Закавказье. А вот в Сибири этот заяц обитает только на юге и к западу от Байкала. Беляк получил свое название благодаря белоснежному зимнему меху. Только кончики ушей остаются у него черными весь год. Русак же в некоторых северных местностях тоже сильно светлеет к зиме, но снежно-белым он не бывает никогда. А на юге он вовсе не меняет окраски. Русак больше приспособлен к жизни в открытых ландшафтах, поскольку он крупнее беляка, да и бегает лучше. На коротких дистанциях этот заяц может развивать скорость до 50 км/час. У беляка лапы широкие, с густым опушением - чтобы меньше проваливаться в рыхлые лесные сугробы. А у русака лапы уже, ведь на открытых местах снег, как правило, твердый, слежавшийся, «утоптанный ветром». Длина тела беляка - 45-75 см, масса - 2,5-5,5 кг. Уши короче, чем у русака. Длина тела русака - 50-70 см, масса до 5 (иногда 7) кг. Размножаются зайцы обычно два, а на юге три или даже четыре раза в год. У зайцев-беляков в выводе может быть по два, три пять, семь зайчат, а у русаков - обычно всего один или два зайчонка. Русаки начинают пробовать траву через две недели после рождения, а беляки и того быстрее — через неделю.

Вариант 2.

Городская ласточка: Верх головы, спина, крылья и хвост сине-черные, надхвостье и весь низ тела белые. Самцы и самки окрашены одинаково. Хвост с резкой треугольной вырезкой на конце. Обитатель горных и культурного ландшафтов. Гнездится на стенах скал и зданий. Обычная или многочисленная перелетная птица. Держится стаями в воздухе или сидя на проводах, чаще других ласточек садится на землю. Гнездится колониями. Гнездо лепит из комочков глины в форме полушара с боковым входом. Питается почти исключительно насекомыми, находящимися в воздухе: мелких насекомых заглатывают, пролетая с открытым ртом сквозь их скопления; крупных насекомых догоняют; сидящих насекомых схватывают редко. Истреблением мух и других насекомых в населенных пунктах ласточки приносят большую пользу. Кладка из 4—6 белых яиц в мае-июне. Голос — звонкое «тиррч—тиррч».

Береговая ласточка: Верх головы, шеи, спина, крылья, хвост и полоса поперек груди серовато—бурые, горло, грудь и брюшко белые. Хвост с неглубокой вырезкой. Населяет долины рек, где гнездится по обрывистым глиняным или песчаным берегам. Обычная или многочисленная перелетная птица. Держится стаями, гнездится колониями. Гнезда устраивает в норах по обрывистым берегам рек. Кладка из 4—6 белых яиц в мае—июле. В гнездах ласточек заводится нередко большое количество паразитов, заедающих птенцов. В заботе о потомстве участвуют и самец и самка. Большую часть времени ласточка проводит в полете, который отличается быстротой (до 120 км/ч) и маневренностью. Голос - негромкое «чирр-чир» Внимательно читая текст, выписывается самое главное в соответствующие колонки таблицы.

Пример: Критерии вида. Признаки вида. Характеристика.

Примеры

заяц-беляк заяц-русак

1. Морфологический. Особенности внешнего строения: Белоснежный зимний мех. Кончики ушей остаются у него черными весь год. Лапы широкие, с густым опушением. Длина тела беляка - 45-75 см, масса - 2,5-5,5 кг. Уши короче, чем у русака. Снежно-белым он не бывает никогда. Лапы уже, чем у беляка. Длина тела русака - 50-70 см, масса до 5 (иногда 7) кг. По данному образцу заполняется вся таблица. В колонке «Примеры» может не быть информации. В этом случае ставим в ней прочерк. Всего должно быть 8 критериев. Они выделены в тексте жирным курсивом. После таблицы обязательно пишется вывод. Без вывода работа оценивается на балл ниже.

Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземно – воздушной, почвенной).

Цель: закрепить умение выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания.

Оборудование: инструктивные карточки, фото растений и животных.

Ход работы:

1. Рассмотрите полученные объекты, найдите наиболее очевидные приспособления к тем условиям среды, в которых обитают эти организмы.

2. Определите относительный характер данных приспособлений у организмов.

3. Заполните таблицу:

| объект | Условия обитания | Адаптация (приспособления) | Относительный характер адаптации |

|

|

|

|

|

4. Сделайте вывод о биологическом значении приспособления.

Студентам выдаются фотографии или натуральные объекты (например, цветы) различных организмов. Заполняется таблица. В первой колонке записываем тот организм, фотографию которого вам предоставили. Во второй колонке записываем условия или место обитания. Это может быть, например, водная среда, подземная, наземно – воздушная, организм, пустыня, болота и т.п. В третьей колонке указываются все приспособления к тем условиям обитания, в которых живет данный организм. Относительный характер адаптаций должен отражать вред или бесполезность приспособления. Т.е. если организм перенести в другие условия обитания, те приспособления, которые помогали ему выжить, теперь могут навредить ему.

Пример: Объект - Условия обитания - Адаптации (приспособления) - Относительный

характер адаптаций:

Белка - Лес - Рыжая окраска для маскировки на стволах деревьев. Цепкие и острые когти для лучшего передвижения. Зубы растут в течение всей жизни. Хвост для балансировки. На зиму делает запасы. Если корм будет мягкий, то зубы не будут стачиваться. Т.о., они затем вырастут настолько, что белка не сможет питаться. Окраска маскирует белку на стволах, но, например, на снегу она будет заметна для хищников. После таблицы обязательно пишется вывод. Без вывода работа оценивается на балл ниже.

Практическая работа № 10. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.

Цель: Знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле

Оборудование: инструктивные карточки.

Задание.

1. Прочитать текст «Многообразие теории возникновения жизни на Земле».

2. Заполнить таблицу:

| Теории и гипотезы | Сущность теории и гипотезы | Доказательство |

|

|

|

|

3. Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему? Вывод.

Пояснительная записка. «Многообразие теории возникновения жизни на Земле».

Креационизм.

Согласно этой теории, жизнь возникла в результате какого то сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех религиозных учений. Традиционное иудейско –христианское представление о сотворении мира, изложенное в Книге Бытия вызывало и вызывает споры. Хотя все христиане по вопросу о «длине дня», упоминавшего в Книге Бытия, существуют разногласия. Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ всемогущим творцом. Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место, лишь однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию.

Теория станционарного состояния.

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно. Она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень мало. Виды тоже существовали всегда. Современные методы датирования дают более высокие оценки возраста Земли, что позволяет сторонникам теории станционарного состояния полагать, что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две возможности – либо изменение численности, либо вымирание. Сторонники теории станционарного состояния утверждают, что только, изучая ныне живущие, виды и сравнивая их с ископаемыми остатками можно делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление какого либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется увеличением численности его популяции или перемещением в места благоприятные для сохранения остатков.

Теория панспермии.

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой. Она просто переносит проблему в какое то другое место во Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине 19 века. Согласно этой теории, жизнь существует вечно и переносится с планетами на планету с метеоритами. Простейшие организмы или их споры, попадая на новую планету и найдя там благоприятные условия размножаются, давая начало эволюции от простого к сложному. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной единственной колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса.

Физические гипотезы.

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу выдвинутую в 30 годы в. И. Вернадским. Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она появилась на Земле в форме биосферы. Коренные фундаментальные особенности живого вещества требуют для его возникновение не химических, а физических процессов. Это должна быть своеобразная катастрофа, потрясение самих основ мироздания. Вернадский осмысливал происхождение жизни в тех же масштабах и интервалах времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно меняются и из проматерии возникают живая и неживая материя.

Химические гипотезы.

Это группа гипотез основывается на химической специфике жизни и связывает ее происхождение с историей Земли. У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, что сначала под действием химических и физических причин появились соединения углерода. Эти вещества представляли не растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым следовало деление. Затем появилась безъядерная клетка – исходная форма для всех живых существ на Земле.

Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. И. Опарина, выдвинутая им в 1922 -1924 г г.. Гипотеза представляет собой синтез дарвинизма с биохимией. По Опарину наследственность стала следствием отбора. В гипотезе Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности жизни сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется решенном загадки возникновения жизни.

Гипотеза Дж. Берпала предполагает, что абиогенно возникшие небольшие молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединиться с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая система видится как биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая самопроизведение и обмен веществ. Организмы же по Дж. Берналу появляются вторично, в ходе обособления отдельных участков такой биохимической жизни с помощью мембран.

В качестве последней химической гипотезы рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой гипотезе, возникновение органических веществ переносится в космическое пространство. В условиях космоса идет синтез органических веществ. Однако, по мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной системы оказалось, замороженной и продолжалось лишь на Земле, найдя там подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на первичной земле оказался весь набор органических веществ. В этих условиях живое вещество появилось и конденсировалось вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича, первоначально появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции появились отдельные микроорганизмы.

Практическая работа № 11. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.

Цель: на примере основных гипотез о происхождении человека, выработать навыки критического анализа научных фактов, свидетельствующих за или против определенных гипотез.

Пояснительная записка:

Задание 1. Познакомьтесь и запишите в тетрадь.

| Краткие теоретические сведения |

| А. Библейская. Согласно этой гипотезе – творцом человека был Бог. Отрывок из Библии: «… и сказал Бог сотворим человека по образу Нашему; по подобию Нашему и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом; И над всею землею, и над гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему; по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». |

| Б. Научная. Человек происходит от животных предков – обезьяны. Сторонником этой гипотезы был английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В своем труде «Происхождение человека» он на основе фактов доказал, что человек находиться в родстве с обезьянами, что человек и человекообразные обязьяны происходят от общих предков, живщих в далекие времена. Эта гипотеза подтверждается многочисленными находками костных останков древних человекообразных обезьянов, первобытных людей. |

| Существуют легенды: А. Вавилоняне верили в то, что человек слеплен из глины смешанной с кровью бога Бела. Б. Греки – язычники считали, что царь богов Зевс сделал фигуру человека из глины, которую оживило дыхание богини Афины. Кроме того, они считают, что Бог пользовался различными сортами глины: будто из белой глины и песка сотворен белый человек, из египетской – красный и коричневый, а из черной – негр. |

Ход работы:

1. Оцените предлагаемые факты, с точки зрения аргументации, основных гипотез о происхождении человека: эволюционный путь и креационизм. Поместите факты в соответствующие ячейки таблицы.

| Факты, свидетельствующие за гипотезу происхождения человека от животных | Факты, свидетельствующие за гипотезу о создании человека богом | Нейтральные факты |

|

|

|

|

Факты:

№ 1. Наличие у человека рудиментарных органов, например, копчика.

№ 2. Невозможность на данный момент составить полную картину возникновения человека от диких предков.

№ 3. Наличие у человека волосяного покрова на голове.

№ 4. Наличие у человека атавизмов.

№ 5. Наличие четырех разных рас Человека разумного.

№ 6. Наличие в разных геологических слоях ископаемых останков животных, не существующих в настоящее время.

№ 7. Сложная структура головного мозга человека по сравнению с животным.

№ 8. Способность человека использовать орудия труда.

№ 9. Наличие у человека членораздельной речи.

№ 10. Наличие у человека племен, ведущих примитивный образ жизни.

№ 11. Относительно большие размеры головного мозга человека в сравнении с животными.

№ 12. Очень сложная социальная структура большей части человеческого общества.

№ 13. Наличие ископаемых останков человекообразных обезьян, которые могли быть предками современного человека.

№ 14. Сложность поведения и проявления психической деятельности человека.

№ 15. Общность строения основных систем органов у человека и животных.

Контрольные вопросы:

1. Почему естественный отбор в эволюции человека постепенно утрачивал свое значение?

2. Чем характеризуется современный этап эволюции человека?

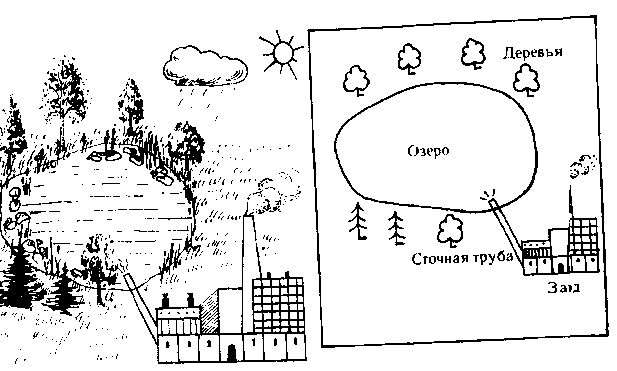

Практическая работа № 12. Описание антропогенных изменений в природных ландшафтах.

Цель: воспитывать экологически грамотное, гуманное отношение к природе и самому себе; развивать речь, логическое мышление, память, творческие способности учащихся; формирование представлений у учащихся об антропогенных воздействиях на окружающую среду.

Оборудование: раздаточный материал.

Ход работы:

Заполнить таблицу на основе прослушанных сообщений.

Воздействие человека на планету.

| Оболочки земли | Причины загрязнения | Меры по охране |

|

|

|

|

| атмосфера |

|

|

| гидросфера |

|

|

| литосфера |

|

|

| биосфера |

|

|

Решить экологическую задачу.

Вариант 1. Какие изменения могут произойти в экосистеме леса, если на его окраине построили автомобильную дорогу?

Вариант 2. Какие изменения могут произойти в экосистеме луга, если на нем построили мусороперерабатывающий завод?

Пример решения:

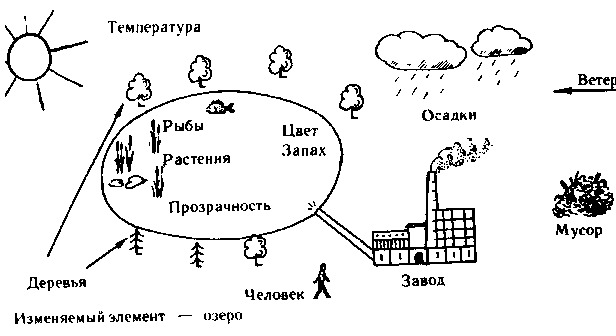

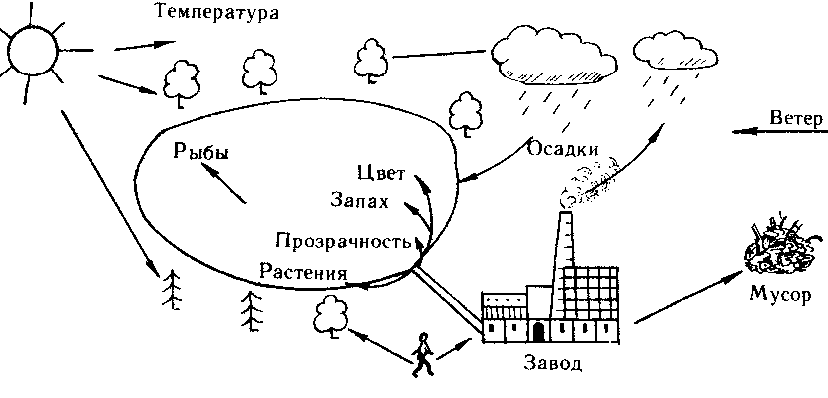

Задача: Какие изменения могут произойти в экосистеме озера, если на его берегу построили металлургический завод?

Решение задачи.

1. Нарисуйте схему экосистемы, на которой укажите элементы по условию задачи.

2. Дополните схему путем внесения в нее:

элементов неживой природы: температура, влажность, ветер, прозрачность, цвет, запах, вкус и др.;

элементов живой природы: растения, животные, грибы;

элементов деятельности человека: газообразные, жидкие, твердые загрязнения, вытаптывание, шум, нагревание, затенение и др.

Определите изменяемый элемент экосистемы. Изменяемый элемент - озеро.

3. Укажите стрелками на схеме влияние элементов экосистемы на изменяемый элемент - озеро, и придумайте как можно больше ответов на задачу.

Ответы по связям изменяемого элемента:

а) уменьшится количество рыбы и растений в озере;

б) изменится запах, цвет и прозрачность воды;

в) повысится температура воздуха и воды;

г) увеличится частота кислотных дождей;

д) усилится вытаптывание прибрежного леса;

е) повысится загрязненность леса мусором.

3. Если бы вас попросили экологически грамотно спланировать будущий город, что бы вы предложили в вашем проекте? Оценивается полнота, инновационность, правильность изложения.

Список литературы:

1. Зарудняя Т. В. «Биология. 10- 11 класс ». Волгоград, 2016.

2. Короткова Л. С., Красновидова С. С. «Дидактический материал по общей биологии». Москва, 2018.

3. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. «Общая биология». Москва, 2018.

4. Мишина Н. В. «Задания для самостоятельной работы по общей биологии». Москва, 2017.

5. Пепеляева О. А., Сунцова И. В. «Поурочные разработки по общей биологии». Москва, 2019.

6. Пименов А. В. «Уроки биологии в 10 – 11 классах». Ярославль, 2017.

7. Полянский Ю. И. «Общая биология» 10 -11 класс. Москва, 2018.