Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Саткинский медицинский техникум»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах

МДК 02.01.1 Сестринское дело в терапии

Тема: « Сестринский уход при ревматоидном артрите.

Деформирующем остеоартрозе»

Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело»

Сатка 2021

| Рассмотрено на заседании

ЦМК СД и ЛД: _______________________ «___» _____________2021 г. | Утверждаю: Зам. директора по УВР: ______________________________ «___» ___________________2021 г. |

Составитель: преподаватель ПМ 02 Участие в лечебно-диагностических

и реабилитационных процессах – Баширова А. В.

Содержание

| 1. Пояснительная записка ……………………………………………………. | 4 |

| 2. Организационно-методический блок …………………………………….. | 6 |

| 2.1 Структура и содержание теоретического занятия …………….……….. | 11 |

| 3. Блок контроля знаний ……………………………………………………... | 21 |

| 4. Список использованных источников …………………………………….. | 33 |

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка по теме: «Сестринский уход при ревматоидном артрите. Деформирующем остеоартрозе» предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта при подготовке студентов по специальности: 34.02.01 Сестринское дело.

ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»

МДК 02.01.1 «Сестринское дело в терапии»

Методическое пособие включает в себя

На практическом занятии обсуждаются следующие вопросы:

-

этико-деонтологические аспект темы,

-

безопасность при выполнении манипуляций для пациента и персонала,

-

алгоритм выполнения манипуляций.

Выполняются следующие манипуляции:

-

Сборка шприца одноразового применения;

-

Набор лекарств из ампулы;

-

Набор лекарств из флакона;

-

Внутрикожное введение лекарственного препарата;

-

Подкожное введение лекарственного препарата;

-

Внутримышечное введение лекарственного препарата;

-

Внутривенное введение лекарственного препарата;

-

Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно);

-

Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы.

Цели занятия:

-

Организовать деятельность студентов по изучению и закреплению знаний сестринского ухода при ревматоидном артрите, причин его возникновения, клинических проявлений, диагностике, лечению, профилактике и роли медицинской сестры в осуществлении сестринского процесса.

-

Обеспечить формирование у студентов умений анализировать, сравнивать, выделять главное, формулировать проблемы пациентов при ревматоидном артрите

-

Содействовать развитию у студентов элементов самоконтроля, самооценки, самокоррекции учебной деятельности.

Развивающие цели:

– способствовать развитию памяти и речи;

– способствовать развитию логического мышления;

– развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать.

Воспитательные цели:

– стремиться воспитать чувства милосердия, гуманизма, взаимопомощи;

– стремиться к воспитанию чувства ответственности за выполняемую работу, умения контролировать свои эмоции, воспитание чувства долга.

В соответствии с новыми образовательными стандартами после изучения материала студенты должны:

Знать:

-

причины, предрасполагающие факторы развития ревматоидного артрита;

-

клинические проявления ревматоидного артрита;

-

принципы диагностики и лечения;

-

механизм действия и группы лекарственных препаратов, применяемых для лечения ревматоидного артрита;

-

проблемы пациентов и варианты их решения

-

особенности сестринского ухода при ревматоидном артрите

Уметь:

-

осуществлять сестринский уход при ревматоидном артрите;

-

эффективно общаться с пациентом в процессе учебной деятельности;

-

соблюдать принципы профессиональной этики.

Освоить следующие профессиональные компетенции:

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств

ПК 2.2 Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделия и изделия медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического процесса.

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной.

2. Организационно-методический блок

Интеграция учебной темы

| П ПМ.03. МДК 03.01ОСНОВЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ. редшествующие дисциплины | Сопутствующие дисциплины | Последующие дисциплины |

| ОДП.01 Биология | ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией | ПМ.01.МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение (здоровье лиц пожилого и старческого возраста)

|

|

| ОП 02 Анатомия и физиология человека. | ПМ.01МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение (здоровье детей) |

|

| ОП.03 Основы патологии

| ПМ.02.МДК 02.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья (сестринское дело в терапии) |

|

| ОП.07 Фармакология | ПМ.02.МДК 02.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья (сестринская помощь в педиатрии) |

Внутрипредметные связи

| Обеспечивающие темы | Обеспечиваемые темы |

| «Первичная сестринская оценка состояния пациентов при заболеваниях органов движения». | -

Анатомия и физиология: «Анатомо-физиологические особенности органов движения». -

Фармакология: «Гормоны», «Цитостатики», «Нестероидные противовоспалительные средства». -

Психология: «Личность пациента». -

Общие аспекты сестринского ухода: «Этапы сестринского процесса», «Безопасность медицинской сестры на рабочем месте», «Безопасность пациента в ЛПУ», «Подготовка пациента к диагностическим исследованиям», «Работа медицинской сестры процедурного кабинета».

|

Методы обучения и методические приемы

| Метод | Основное назначение | Уровни усвоения | Приемы |

| Объяснительно-иллюстративный; | Облегчить восприятие и осмысление изучаемого материала | Воспроизведение Умения и навыки | Рассказ, беседа, иллюстрация плакатов, презентаций |

| Репродуктивный

| Формирование умений и навыков использования полученных знаний | Воспроизведение Умения и навыки

| Решение типовых задач, тестов, выполнение практических заданий по заданному алгоритму |

| Частично – поисковый

| Создание проблем для самостоятельного поиска решения студентов | Воспроизведение Умения и навыки

| Эвристическая беседа, обобщение

|

| Алгоритмический метод | Формируются индивидуальные способности усвоения новых знаний и овладения умениями | Воспроизведение Умения и навыки | Изучение манипуляционной техники |

| Проблемный метод

| С помощью ситуационной задачи создается ранее не знакомая для студента проблема, которую он должен решить, опираясь на свои раннее полученные знания | Воспроизведение Умения и навыки | Решение ситуационных задач |

Тип занятия: практическое занятие

Место проведения: учебная комната

Количество часов: 180 минут

Оснащение (ТСО)

– компьютер, экран, видеопроектор;

– доска, мел;

– карточки с ситуационными задачами и тестовыми заданиями;

– плакаты по теме;

– письменный стол;

– стул

Методы контроля

-

Письменный – дает возможность в наиболее короткий срок проверить усвоение учебного материала всей подгруппе (тестовые задания)

-

Устный

-

Фронтальный опрос – беседа преподавателя с группой

-

Комбинированный опрос – беседа проводится со всей группой, но на некоторые вопросы выбирается для ответа конкретный студент.

-

Практический – определяется способность студентов к применению своих теоретических знаний и правильности, полноты выполнения практического задания.

Хронологическая карта занятия

-

Организационный момент– 2 минуты

-

Изложение темы, цели и плана занятия – 3 минуты

-

Вводный тестовый контроль с проработкой ошибок – 15 минут

-

Инструктаж к выполнению практической работы – 5 минут

-

Демонстрационная часть – 20 минут

-

Выполнение практической работы – 70 минут

-

Контроль в виде решения ситуационных задач – 55 минут

-

Подведение итогов занятия – 7 минут

-

Сообщение домашнего задания – 3 минут

Итог: 180 минут

Этапы планирования занятия

| Этапы занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность учащихся | Мотивация | Время |

| 1.Организационный момент | Приветствие. Внешний вид. Готовность кабинета. Отмечает отсутствующих | Отвечает староста подгруппы | Мобилизация внимания на предстоящей работе, создание благоприятного микроклимата |

2 мин. |

| 2.Формулировка темы, ее обоснование, целей занятия.

| Сообщает тему и ее значимость, поясняет стратегию занятия, отвечает на вопросы студентов | Слушают, записывают тему в дневнике | Мотивация деятельности студентов |

3 мин. |

| 3. Контроль исходного уровня знаний Используется тестовый/фронтальный опрос с последующим разбором ошибок. (Приложение 1,Приложение 2) | Инструктируетстудентов, задаетвопросы, корректирует ответы студентов. | Отвечают на вопросы преподавателя, участвуют в обсуждении. Проводят оценку своих ответов (%).. | Выявление степени усвоения теоретических знаний, необходимых для выполнения практических заданий и формирования общих и профессиональных компетенций |

15 мин. |

| 4. Инструктаж к выполнению практической работы | Преподаватель совместно со студентами разбирают предстоящую практическую работу в соответствии с методическими указаниями. | Слушают, усвоение студентами новых знаний и способов действий на уровне применения в типичной ситуации | Осознание предстоящей работы, формирование установки на ее качественное выполнение |

5 мин. |

| 5. Демонстрационнаячасть | Преподаватель демонстрирует проведение манипуляций, обращает внимание на наиболее сложные моменты | Осознание предстоящей работы, формирование установки на ее качественное выполнение. Задают вопросы. | Познакомить студентов с алгоритмом выполнения манипуляции. |

20 мин. |

| 6.Выполнение практической работы | Преподаватель в процессе выполнения работы консультирует студентов, направляет их при возникновении затруднений. | Студенты выполняют практическую работу в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями, данными преподавателем. Работают парами. | Усвоение студентами новых знаний и способов действий на уровне применения в типичной ситуации Осознание студентами значимости полученных результатов. Анализ и оценка успешности достижения цели и задач отдельными студентами и всей группой в целом, определение перспектив последующей работы. |

70 мин. |

| 7. Контроль и коррекция знаний и умений. Контроль в виде решения ситуационных задач (Приложение № 4; Приложение № 6) | Инструктирует студентов, наблюдает за их работой, корректирует ее. | Студенты решают клинические задачи, демонстрируют практические навыки. | Систематизировать знания по теме. Научиться быстро и правильно принимать решения в условиях, близких к реальным. |

55 мин. |

| 8. Подведение итогов занятия

| Преподаватель обобщает результаты работы, достижение целей занятия, комментирует работу на занятии отдельных студентов и всей группы в целом. Выставление итоговых оценок интегративно с учётом вводного контроля, проделанной самостоятельной работы, заключительного контроля. | Стимуляция практической деятельности, поощрение активных учащихся. | Анализ и оценка успешности достижения цели и задач отдельными студентами и всей группой в целом, определение перспектив последующей работы. | 7 мин. |

| 9.Сообщение домашнего задания | Преподаватель сообщает тему следующего занятия: «Профилактика пролежней», дает рекомендации по подготовке к занятию. | Слушают, записывают. | Осознание студентами целей содержания и способов выполнения домашнего задания. |

3 мин. |

2.1 Структура и содержание теоретического занятия

Ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, для которого характерны симметричный эрозивный артрит и широкий спектр внесуставных (системных) проявлений. Ревматоидный артрит является одним из весьма распространенных заболеваний, причем заболеваемость им за последние 50—60 лет увеличилась. Через 5 лет от начала заболевания, несмотря на лечение „базисными“ препаратами, 16% пациентов теряют трудоспособность, а через 20 лет – 90%, треть всех пациентов становятся полными инвалидами. Жизненный прогноз у пациентов с ревматоидным артритом такой же неблагоприятный, как и при лимфогранулематозе, сахарном диабете 2 типа. Одной из причин неблагоприятного прогноза при ревматоидном артрите является несвоевременная постановка диагноза. В последние годы в лечении РА достигнуты существенные успехи. Использование современных базисных препаратов позволило достичь у многих пациентов существенного снижения активности заболевания (70% «ответы» по критериям Американской коллегии ревматологов – АКР) и в целом улучшение прогноза заболевания. Распространенность ревматоидного артрита около 1% населения в мире, а экономические потери от ревматоидного артрита для общества можно сопоставить с ишемической болезнью сердца. Женщины болеют ревматоидным артритом примерно в 3 раза чаще. Возраст, в котором у большинства пациентов начинается ревматоидный артрит, составляет – 30-50 лет. С возрастом распространенность заболевания увеличивается, а ее половые различия сглаживаются. У женщин в 60-64 лет ревматоидный артрит возникает в 6 раз чаще, чем у женщин 18-29 лет. Имеются данные о генетической предрасположенности к ревматоидному артриту – среди ближайших родственников больных ревматоидным артритом – распространенность тяжелых форм заболевания в 4 раза выше, чем среди населения в целом. РА занимает одно из ведущих мест в ряду ревматических болезней, а по тяжести клинической картины и своим последствиям (анкилозирование) не имеет себе равных среди других видов артрита. Поэтому изучение сестринского ухода при ревматоидном артрите является актуальным. В процессе проведения исследования, я не имела возможности проанализировать статистические данные ЛПУ, по росту и снижению заболеваемости, поэтому предоставила литературные и интернет - данные.

Ревматоидный артрит - хроническое системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением периферических суставов по типу эрозивно-деструктивного артрита. Он занимает одно из ведущих мест в ряду ревматических болезней, а по тяжести клинической картины и своим последствиям (анкилозирование). В целом женщины болеют в 3 – 5, а по некоторым данным – в 9 раз чаще,чем мужчины.

В настоящее время существенное значение в развитии РА придается наследственному фактору. Как известно, у ближайших родственников больных имеется более высокая частота РА и более значительный ежегодный прирост новых случаев заболевания по сравнению с общей популяцией. В том же ключе рассматривается более частое, чем у здоровых, обнаружение антигенов.

Этиология

Этиология и предрасполагающие факторы, причины развития болезни, до конца не установлены.

Предрасполагающие факторы- достоверно доказано, что в организме больных ревматоидным артритом вырабатывается особый белок — так называемый ревматоидный фактор. Этот белок, соединяясь с другими белками сыворотки крови (иммунные комплексы), откладывается в синовиальной оболочке сустава и вызывает ее воспаление. Кроме того, эти комплексы могут откладываться в стенке мелких сосудов внутренних органов (почки, сердце, печень, легкие), вызывая их последующее поражение. Отмечено, что ревматоидный артрит чаще встречается в странах с холодным влажным климатом. Семейно-генетическая предрасположенность к развитию ревматоидного артрита доказывается повышенной частотой заболевания среди родственников. Примущественно болеют люди в возраст старше 45 лет.

Причинные факторы - непосредственно развитию болезни могут предшествовать переохлаждение, неспецифическая инфекция (ангина, обострение хронического тонзиллита, ОРВИ). Имеют значение также неблагоприятные условия работы: пребывание в холодном помещении с повышенной влажностью, сочетающееся с тяжелой физической работой.

Триггерные факторы – провоцируют обострение РА:

-

Инфекция

-

Переохлаждение

-

Гормональный сбой

-

Сильный стресс

Все эти и некоторые другие факторы вызывают активизацию иммунных клеток, которые атакуют суставы. Также они стимулируют выработку лимфоцитами медиаторов воспаления, которые, проникая в ткани сустава, тоже разрушают его.

Классификация

1. Формы РА:

-

полиартрит

-

олигоартрит

-

моноартрит

2. Иммунологические особенности:

-

серопозитивный

-

серонегативный

-

прогрессирующий

3.Cтепень активности:

-

Ремиссия.

-

Минимальная активность.

-

Средняя активность.

-

Высокая активность.

4.Степени тяжести:

-

Профессиональная трудоспособность сохранена

-

Профессиональная способность утрачена

-

Утрачена способность к самообслуживанию

5.Стадии болезни (определяются рентгенологически):

-

I (начальная) – только околосуставный остеопароз;

-

II – остеопароз + сужение суставной щели;

-

III – остеопароз + сужение суставной щели + эрозия костей;

-

IV – сочетание признаков III стадии и анкилоза сустава.

Клиническая картина

Ревматоидный артрит прогрессирует в трёх стадиях:

1.В первой стадии происходит отек синовиальных сумок, вызывающее боль, местное повышение температуры и припухлость вокруг суставов.

2. Вторая стадия - это стремительное деление клеток, которое приводит к уплотнению синовиальной оболочки.

3. В третьей стадии воспалённые клетки высвобождают фермент, который поражает кости и хрящи, что часто приводит к деформации задетых суставов, увеличению боли и потере двигательных функций.

Как правило, вначале заболевание протекает медленно, с постепенным развёртыванием клинической симптоматики в течение нескольких месяцев или лет, значительно реже - подостро или остро. Суставной синдром характеризуется наличием утренней скованности более 30 минут и аналогичных проявлений во второй половине ночи - симптомы «тугих перчаток», «корсета»; постоянной спонтанной болью в суставах, усиливающейся при активных движениях. Исчезновение скованности зависит от активности процесса: чем больше активность, тем больше продолжительность скованности. Для суставного синдрома при ревматоидном артрите характерны монотонность, продолжительность, сохранение остаточных явлений после лечения.

Наиболее распространённые варианты клинического течения

Выделяют следующие варианты клинического течения ревматоидного артрита:

-

Классический вариант (симметричное поражение как мелких, так и крупных суставов, медленнопрогрессирующее течение).

-

Моно- или олигоартрит с преимущественным поражением крупных суставов, чаще коленных. Выраженное начало заболевания и обратимость всех проявлений в течение 1-1,5 месяца (артралгии носят мигрирующий характер, рентгенологические изменения отсутствуют, противовоспалительные препараты дают относительно положительный эффект; в последующем возникают все симптомы, характерные для ревматоидного артрита).

-

Ревматоидный артрит с псевдосептическим синдромом (сопровождается лихорадкой, ознобом, гипергидрозом, потерей веса, анемией, васкулитом).

Стадии клинических проявлений

Диагностика

Основой диагностики ревматоидного артрита являются клинические проявления заболевания, лабораторные данные, а также рентгенологическое исследование суставов. При наличии любых четырех из семи указанных ниже критериев диагностируют ревматоидный артрит. Критерии с 1-го по 4-й должны присутствовать у больного не менее 6 недель:

-

утренняя скованность;

-

артрит трех или большего числа суставов;

-

артрит суставов кисти;

-

симметричный артрит;

-

ревматоидные узелки;

-

ревматоидный фактор в сыворотке крови;

-

рентгенологические изменения;

-

клинический анализ крови – лейкоцитоз, увеличение СОЭ;

-

биохимический анализ крови – ревматоидный фактор;

-

рентгенологическое исследование – сужение суставной щели, разряжение костной ткани, дефекты суставных поверхностей, деформация суставов.

Осложнения

-

Вовлечение в процесс внутренних органов ведет к развитию гломерулонефрита или амилоидоза.

-

Поражение сердца проявляется в виде миокарда (симптомы выражены незначительно и заключаются в появлении неприятных ощущений со стороны сердца, изменений ЭКГ).

-

Крайне редко развиваются поражения клапанного аппарата сердца: недостаточность аортального или митрального клапана.

-

«Ревматоидные пневмонии» у больных ревматоидным артритом протекают по типу хронических, плохо поддаются лечению антибиотиками и быстро проходят при проведении терапии, направленной на саму болезнь.

Особенности течения

-

В самом начале болезни отмечаются: повышение температуры тела, появление болей и воспалительных изменений в суставах. утомляемостью, снижением аппетита, слабостью и неспецифическими симптомами поражения опорно-двигательного аппарата в отсутствие явных признаков артрита суставы увеличиваются в объеме, кожа над ними часто гиперемирована температура ее повышена движения в суставах болезненны и вследствие этого ограничены. характерно ощущение скованности в суставах по утрам, исчезающее к середине или концу дня. Чем длительнее держится ощущение скованности, тем болезнь протекает тяжелее.

-

Поражаются мелкие суставы кисти: проксимальные, пястно-фаланговые, лучезапястные.

-

При длительном течении болезни происходит: резкая деформация суставов,развиваются анкилозы. Пораженные суставы практически неподвижны, причем не столько вследствие болей, сколько в результате внутрисуставных сращений, рубцовых изменений капсулы сустава и связочного аппарата, приводящих к подвывихам суставов.

По мере течения болезни развивается атрофия мышц, приводящих в движение пораженный сустав. Масса тела больных снижается. По мере прогрессирования ревматоидного артрита появляются характерные для него симптомы, включая симметричный артрит с поражением суставов кистей, стоп, коленных и лучезапястных суставов. У 10% пациентов наблюдается более быстрое развитие полиартрита, часто в сочетании с общими симптомами: лихорадкой, увеличением лимфоузлов и спленомегалией. У 30% больных ревматоидным артритом - начальные симптомы заболевания ограничиваются признаками поражения одного или нескольких суставов. Впоследствии поражение суставов обычно приобретает симметричный характер, хотя у некоторых больных оно может оставаться асимметричным.

Особенности лечения

Цель лечения РА – направлено на профилактику обострений, подавление активности и прогрессирования процесса, а также предупреждение ранней инвалидизации и восстановление функции суставов.

Медикаментозная терапия

НПВС, или нестероидные противовоспалительные средства

Данная группа препаратов назначается для устранения болевых ощущений и сокращения слабого воспалительного процесса. Для достижения результата медикаменты следует принимать регулярно, при этом строго дозировано. Первые результаты, как правило, проявляются через несколько дней.

Наиболее часто используются:

-

диклофенак (наклофен, диклоберл)

-

ибупрофен (ибутард, ибупром)

-

кетонал (кетопрофен) и его производные

-

мовалис (является селективным противовоспалительным средством).

В сложных случаях назначают препараты, которые выводятся из организма за более длительный отрезок времени. Основными средствами данной группы являются: пироксикам, индометацин, кеторолак.

Базисные препараты.

Основным методом лечения ревматоидного артрита являются базисные препараты, или медленнодействующие средства второй линии. Эффект от их приема заключается в достижении состояния ремиссии, предупреждении или замедлении разрушения пораженных суставов. Основой базисной терапии в настоящее время является использование следующих групп медикаментов:

-

цитостатиков (метотрексат, ремикейд, азатиоприн)

-

антималярийных средств (делагил, плаквенил)

-

сульфаниламидов (антимикробные средства)

-

пеницилламина (купренил).

Модификаторы биологического отклика

Основные из модификаторов биологического отклика:

Необходимо иметь в виду, что биологические модификаторы подавляют иммунитет. Поэтому их применение целесообразно лишь в случае лечения больных с опасными формами артрита.

Глюкокортикоидные препараты

Глюкокортикоиды оказывают сильное противовоспалительное действие. В данную группу входят:

Ненаркотические анальгетики

Обезболивающие приводят к улучшению самочувствия пациентов, но не все из них оказывают противовоспалительное действие.

Основными лекарствами данной группы являются:

ЛФК

Лечебная физкультура при ревматоидном артрите показана практически на всех стадиях заболевания, после купирования обострения.

Диета

Лечить ревматоидный артрит можно и с помощью диеты, так как у некоторых пациентов четко прослеживается взаимосвязь между тем, что они едят и проявлениями заболевания. Обострение воспаления происходит при употреблении цитрусовых, кукурузы, свинины, ржи, овсянки, пшеницы, молока и молочных продуктов. Эти продукты надлежит ограничить или исключить, а ввести в рацион рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, куриные яйца, перловку и гречу. Питание должно быть приготовлено на пару, быть дробным, не менее 5-6 раз в сутки.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение считается завершающим этапом, которое улучшает состояние суставов, нормализует обмен веществ и успокаивает нервную систему.

Профилактика

Первичная профилактика - профилактика развития ревматоидного артрита не разработана.

Вторичная профилактика - должна быть направлена на замедление прогрессирования процесса и предупреждение обострений:

-

Избегать факторов, которые могут спровоцировать обострение заболевания (стресс, инфекции, переохлаждение).

-

Отказ от курения и употребления алкоголя.

-

Сбалансированное питание с высоким содержанием жирных кислот (рыбий жир, оливковое масло), фрукты, овощи.

-

Лечебная физкультура 1-2 раза в неделю.

-

Постоянный прием базисных противовоспалительных препаратов, назначенных врачом, и регулярное наблюдение у ревматолога.

Прогноз

При раннем выявлении заболевания, выполнении всех рекомендаций лечащего врача и регулярном приеме противовоспалительной и базисной терапии прогноз обычно благоприятный. У пациентов удается достичь стадии устойчивой ремиссии, качество жизни заметно улучшается и подвижность суставов длительное время остается достаточно высокой. Однако если пациент пренебрегает лечением, прогноз далеко не радужный. При отсутствии адекватной терапии деструктивные процессы в суставе быстро прогрессируют, и уже через 5-6 лет врачам остается лишь констатировать инвалидность пациента.

Деформирующий остеоартроз (ДОА) — хроническое дегенеративное заболевание суставов, в основе которого лежит дегенерация суставного хряща, с последующим изменением костных суставных поверхностей, развитием краевых остеофитов, деформацией суставов, а также развитием умеренно выраженного синовита.

Остеоартрозом болеют около 10% населения, чаще женщины в возрасте 40-—60 лет, после 60 лет заболевание встречается практически у 100% людей.

Различают первичный и вторичный деформирующий остеоартроз:

Этиология

Причина первичного остеоартроза окончательно не выяснена. Основными предполагаемыми факторами его развития являются:

-

несоответствие между механической нагрузкой на суставной хрящ и его возможностью сопротивляться этому воздействию;

-

наследственная предрасположенность, выражающаяся в снижении способности хряща противостоять механическим воздействиям.

В развитии первичного остеоартроза большую роль играет взаимодействие внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы: травмы и микротравмы сустава, функциональная перегрузка сустава (профессиональная, спортивная, бытовая), гипермобильность суставов, несбалансированное питание, интоксикации и профессиональные вредности (нитраты, соли тяжелых металлов, гербициды), злоупотребление и интоксикация алкоголем, перенесенные вирусные инфекции.

Внутренние факторы: дефекты строения опорно-двигательного аппарата, нарушение статики, ведущее к изменению конгруэнтности суставных поверхностей (дисплазии, сколиоз позвоночника, избыточная масса тела, эндокринные нарушения, нарушение местного и общего кровообращения, предшествующие артриты).

Основными причинами вторичных остеоартрозов являются: травмы суставов, эндокринные заболевания, метаболические нарушения, гемохроматоз, подагра, другие заболевания костей и суставов.

Патогенез

Под влиянием этиологических факторов происходит более быстрое и раннее «постарение» суставного хряща. Метаболизм его нарушается, хрящ теряет свою эластичность, раньше всего в центре, становится шероховатым, разволокняется. В нем появляются трещины, обнажается подлежащая кость. В дальнейшем хрящ может совсем исчезнуть. Отсутствие амортизации при давлении на суставную поверхность приводит к их уплотнению с образованием участков ишемии, склероза, кист. Одновременно по краям суставных поверхностей эпифизов хрящ компенсаторно разрастается, а затем происходит окостенение — образуются краевые остеофиты. Наличие в суставной полости отломков хряща приводит к периферическому синовиту, при неоднократных рецидивах — к фиброзным изменениям синовии и капсулы. В настоящее время доказана роль иммунной системы в патогенезе деформирующего остеоартроза.

Классификация

I. Патогенетические варианты:

-

первичный (идиопатический).

-

вторичный.

II .Клинические формы:

-

полиостеоартроз

-

олигоостеоартроз

-

моноартроз

-

в сочетании с остеохондрозом позвоночника, спондилоартрозом.

-

Преимущественная локализация.

-

Рентгенологическая стадия.

-

Синовит:

-

имеется

-

отсутствует

-

Функциональная способность.

В развитии первичного остеоартроза большую роль играет взаимодействие внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы: травмы и микротравмы сустава, функциональная перегрузка сустава (профессиональная, спортивная, бытовая), гипермобильность суставов, несбалансированное питание, интоксикации и профессиональные вредности (нитраты, соли тяжелых металлов, гербициды), злоупотребление и интоксикация алкоголем, перенесенные вирусные инфекции.

Внутренние факторы: дефекты строения опорно-двигательного аппарата, нарушение статики, ведущее к изменению конгруэнтности суставных поверхностей (дисплазии, сколиоз позвоночника, избыточная масса тела, эндокринные нарушения, нарушение местного и общего кровообращения, предшествующие артриты).

Основными причинами вторичных остеоартрозов являются: травмы суставов, эндокринные заболевания, метаболические нарушения, гемохроматоз, подагра, другие заболевания костей и суставов.

Патогенез

Под влиянием этиологических факторов происходит более быстрое и раннее «постарение» суставного хряща. Метаболизм его нарушается, хрящ теряет свою эластичность, раньше всего в центре, становится шероховатым, разволокняется. В нем появляются трещины, обнажается подлежащяя кость. В дальнейшем хрящ может совсем исчезнуть. Отсутствие амортизации при давлении на суставную поверхность приводит к их уплотнению с образованием участков ишемии, склероза, кист. Одновременно по краям суставных поверхностей эпифизов хрящ компенсаторно разрастается, а затем происходит окостенение — образуются краевые остеофиты. Наличие в суставной полости отломков хряща приводит к периферическому синовиту, при неоднократных рецидивах — к фиброзным изменениям синовии и капсулы. В настоящее время доказана роль иммунной системы в патогенезе деформирующего остеоартроза.

Классификация

I. Патогенетические варианты:

-

первичный (идиопатический).

-

вторичный.

II .Клинические формы:

-

полиостеоартроз (узелковый, Ьезузелковый).

-

олигоостеоартроз

-

моноартроз

-

в сочетании с остеохондрозом позвоночника, спондилоартрозом.

-

Преимущественная локализация.

-

Рентгенологическая стадия.

-

Синовиит:

-

имеется

-

отсутствует

-

Функциональная способность:

-

трудоспособность ограничена временно (ФН| )

-

трудоспособность утрачена (ФН2)

-

нуждается в постороннем уходе (ФН3).

Примеры формулировки диагноза: деформирующий моноартроз левого коленного сустава, медленно прогрессирующее течение, реактивный синовит.

Клиническая картина

Боли в суставах механического типа, возникают при нагрузке на сустав, больше к вечеру, затихают в покое, ночью. «Стартовые» боли в суставах появляются при первых шагах пациента, затем исчезают и вновь возникают при продолжительной нагрузке. Могут быть признаки реактивного синовита, сопровождающегося усилением болей, припухлостью сустава. Периодическое «заклинивание» сустава («блокадная» боль)— внезапная резкая боль в суставе при малейшем движении, обусловленная суставной «мышью» — ущемлением кусочка некротизированного хряща между суставными поверхностями. Боль исчезает при определенном движении, ведущем к удалению «мыши» с суставной поверхности. При движении суставов определяется крепитация.

Стойкая деформация суставов, обусловлена костными разрастаниями. Наблюдается небольшое ограничение подвижности суставов, за исключением тазобедренных.

Коксартроз (артроз тазобедренного сустава) наиболее частая и тяжелая форма ДОА. Пациент начинает прихрамывать на больную ногу, в дальнейшем появляются и усиливаются боли в паховой области с иррадиацией в колено, наступает хромота. Ограничивается ротация бедра кнутри и отведение его, позже ограничиваются наружная ротация и приведение бедра, а также его сгибание и разгибание. Развивается атрофия мышц бедра и ягодицы, позже — сгибательная контрактура, укорочение конечности, изменение походки, нарушение осанки, выраженная хромота, а при двустороннем поражении — «утиная» походка. Течение коксартроза постоянно прогрессирующее.

Лабораторные исследования

Анализ крови: без существенных изменений, при реактивном синовите может увеличиваться СОЭ до 20—25 мм/час.

Биохимический анализ крови: без существенных изменений, при синовите повышаются фибрин, серомукоид, сиаловые кислоты.

Анализ мочи без изменений.

Инструментальные исследования

Рентгенологическое исследование суставов: выявляют линейный остеосклероз, сужение суставной щели, эпифизы костей, образующие сустав, деформированы, резко уплотнены.

Исследование биоптата синовиальной оболочки: покровные клетки расположены в один ряд, ворсинки атрофичны, сосудов мало, значительные поля фиброза, жирового перерождения.

Исследование синовиальной жидкости: жидкость прозрачная или слабомутная, высокой или средней вязкости, муциновый сгусток плотный.

Лечение

Базисная терапия:

-

Разгрузка пораженных суставов; запрещается длительная ходьба, длительное стояние, ношение тяжестей, не рекомендуются частые спуски и подъемы по лестнице, пользоваться палками и костылями.

-

Нормализация массы тела — гипокалорийная диета, разгрузочные дни, общий массаж.

-

Улучшение метаболизма хряща и микроциркуляции в костной ткани:

а) лечение хондропротекторами — румалон внутримышечно по 1 мл по схеме; артрон (хондроитинсульфат) внутримышечно по 1 мл по схеме; артепарон по 1 мл внутримышечно; мукартрин по 2 мл внутримышечно.

б) метаболическая терапия направлена на улучшение обменных процессов в суставном хряще. Рибоксин, АТФ, фосфаден, калия opomam, ретаболил.

в) для улучшения микроциркуляции в субхондральных отделах костей и в синовии назначают: курантил, трентал, теоникол,

г) Антиоксидантная терапия: витамин Е, орготеин.

Физиотерапевтическое лечение: индуктотермия, микроволновая, ультразвуковая терапия, диадинамические токи, электрофорез с анальгином, новокаином, цинком, литием; лазерная терапия, магнитотерапня, бальнеотерапия.

Уменьшение боли в суставах и лечение синовита: применение НПВП при болях: индометацин, ибупрофен.

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ. ДЕФОРМИРУЮЩЕМОСТЕОАРТРОЗЕ

Сестринский процесс – научный метод организации и оказания сестринской помощи, выполнения плана ухода за терапевтическими пациентами, исходя из определённой ситуации, в которой находятся пациент и медицинская сестра. План ухода составляется медицинской сестрой по согласованию с пациентом для решения его проблем.

Цель сестринского процесса - поддержание и восстановление независимости пациента в удовлетворении основных потребностей организма в соответствии с разработанными американским психологом А. Маслоу и модернизированными В. Хендерсон ежедневными потребностями человека в его повседневной деятельности.

1этап: сестринское обследование (сбор информации)

Медицинская сестра, расспрашивая пациента, выявляет жалобы на различного характера боли (постоянные, приступообразные, летучие, «стартовые») в одном или нескольких суставах, повышенная температура тела.

При осмотре обращается внимание на походку пациента (хромота), деформации суставов, их припухлость с гиперемией кожи над ними. Возможно ограничение движений в суставах вплоть до отсутствия (анкилоз), слабость и атрофия мышц, прилегающих суставу (мышцы бедра, ягодицы).

Пальпаторно определяется «хруст» в суставах при их разгибании пораженного сустава.

Осматриваются кожа, ногти, слизистые оболочки, лимфатические узлы, глаза, которые могут нарушаться при системных заболеваниях соединительной ткани и суставов. Выявляются нарушения внутренних органов, пульса, АД.

-

этап: определение проблем пациента

Выявляются нарушенные потребности и проблемы пациента.

Возможные нарушенные потребности:

-

зависимость при осуществлении повседневной жизнедеятельности

-

ограничение физической активности из-за мышечной слабости

-

необходимость пользоваться при движении костылями или инвалидной коляской

-

необходимость постоянного приема медикаментов

-

вынужденная необходимость оставить привычную профессиональную деятельность

-

нарушение самоухода из-за неподвижности в коленных, локтевых суставах.

-

состояние депрессии при осуществлении повседневной жизнедеятельности

-

дефицит внимания семьи

-

страх за настоящее и будущее.

-

потенциальные: риск развития осложнений: ревматоидные пневмонии, поражение сердца, риск развития пролежней, инвалидизация.

-

этап: планирование сестринских вмешательств

Медицинская сестра совместно с пациентом и его родственниками формулирует сестринские вмешательства по приоритетной проблеме.

4 этап: реализация сестринских вмешательств

Сестринские вмешательства:

-

зависимые (выполняются по назначению врача): обеспечение приёма лекарственных препаратов, выполнение инъекций и т.п.;

-

независимые (выполняются медсестрой без разрешения врача):

-

рекомендации по диете, измерение пульса, АД, ЧДД, организация досуга пациента и другие;

-

взаимозависимые (выполняются медицинской бригадой)

5 этап: оценка эффективности сестринских вмешательств

Медсестра оценивает результат сестринских вмешательств, реакцию пациента на меры оказания помощи, ухода. Если поставленные цели не достигнуты, медсестра корректирует план сестринских вмешательств.

3. Блок контроля знаний

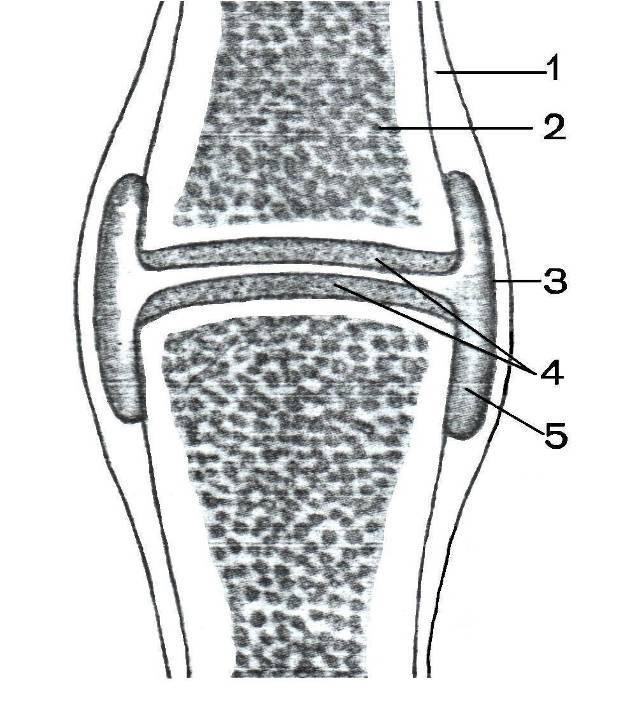

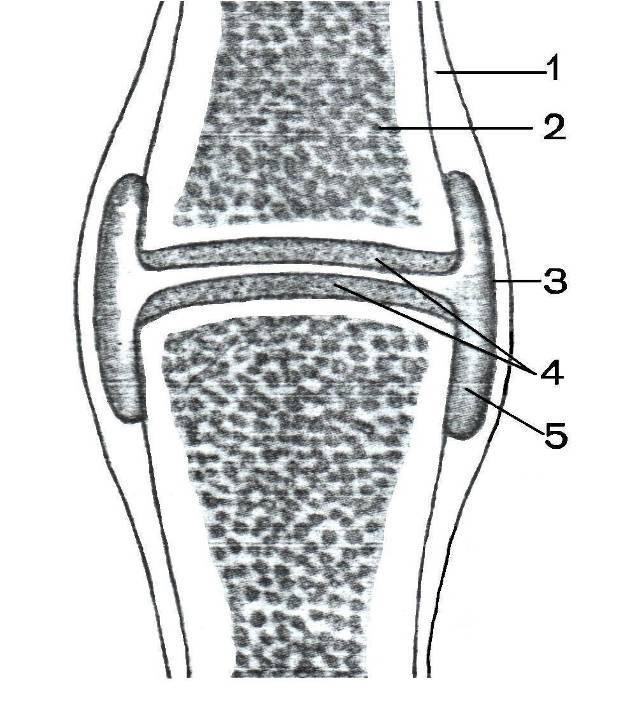

1. Обозначьте составные элементы сустава:

-

Суставная головка

-

Суставная впадина

-

Хрящ

-

Синовиальная оболочка

-

Суставная сумка

-

Суставная жидкость

2. Ответьте на вопросы

-

Дайте определение понятия ревматоидный артрит.

-

Какие причины способствуют образованию ревматоидного артрита?

-

Расскажите о механизме развития патологического процесса в суставах при ревматоидном артрите

-

Охарактеризуйте клиническую картину ревматоидного артрита

-

Какие параклинические методы исследования помогают в диагностике ревматоидного артрита.

-

Назовите диету, которая назначается пациентам при ревматоидном артрите.

-

Назовите общие принципы лечения, профилактики ревматоидного артрита.

-

Охарактеризовать особенности организации сестринского ухода у пациентов при ревматоидном артрите.

-

Какие потребности нарушены при ревматоидном артрите.

-

Назовите настоящие и потенциальные проблемы пациентов.

-

Составьте алгоритм сестринских вмешательств при ревматоидном артрите.

-

Составьте алгоритм действий медицинской сестры при проведении пункции сустава.

-

Дайте определение понятия «деформирующий остеоартроз»

-

Назовите причины, вызывающие деформирующий остеоартроз

-

Какие изменения происходят в суставах при деформирующем остеоартрозе

-

Охарактеризуйте клиническую картину деформирующего остеоартроза.

-

Назовите общие принципы лечения, профилактики деформирующего остеоартроза.

-

Расскажите об особенностях сестринского процесса при заболеваниях костно-мышечной системы.

-

Охарактеризуйте настоящие и потенциальные проблемы пациента при заболеваниях суставов.

-

Составьте алгоритм сестринских вмешательств при заболеваниях суставов.

3. Решите тестовые задания по теме

Вариант № 1

Выберите один правильный ответ

1.Основными факторами развития ревматоидного артрита являются

а) хронические кровопотери, избыточное употребление углеводов

б) наследственность, переохлаждение, вирусная инфекция

в) наследственность, избыточное употребление углеводов

г) стресс, гиповитаминоз, переутомление

2.Пациент, страдающий ревматоидным полиартритом, получает нестероидные противовоспалительные препараты. С целью профилактики побочного действия этих препаратов медсестра объяснила правила их приёма

а) до еды, запивать молоком

б) на ночь

в) после еды

г) до еды, запивать минеральной водой

3.При сборе информации у пациента с жалобами на боли в суставах медсестре следует спросить о

а) наличии скованности в суставах по утрам

б) наличии отёков на лице

в) количестве употребляемой жидкости

г) наличии вредных привычек

4.При объективном обследовании пациента с ревматоидным полиартритом медсестре следует обратить внимание на

а) чистоту кожных покровов

б) конфигурацию суставов

в) наличие сколиоза

г) увеличение лимфатических узлов

5.Потенциальная проблема пациента, длительно страдающего ревматоидным полиартритом

а) слабость

б) длительный кашель

в) утрата способности к самообслуживанию

г) запор

6.При ревматоидном артрите преимущественно поражаются суставы

а) коленные

б) плечевые

в) тазобедренные

г) пястнофаланговые

7.Наиболее часто побочным действием при применении НПВП является развитие

а) гепатита

б) диспепсических нарушений

в) крапивницы

г) анемии

8.Для уменьшения побочного действия НПВП необходимо применение

а) омепразола

б) преднизолона

в) сульфазалазина

г) делагила

9.Пациентам, страдающим ревматоидным артритом, при первой стадии показана трудотерапия в виде

а) плетения, вязания, лепки

б) работы с марлей, ватой, раскрой одежды

в) обучение приёмам самообслуживания

г) трудотерапия не показана

10.У пациентов, длительно страдающих ревматоидным артритом, характерно возникновение

а) желтухи

б) запора

в) влажного кашля

г) деформации суставов

Вариант № 2

Выбери один правильный ответ

1.Внешними факторами возникновения первичного остеоартроза являются

а) профессиональные нагрузки на сустав, вирусная инфекция

б) дисплазия суставных поверхностей

в) сколиоз позвоночника

г) нарушение кровоснабжения суставов

2.Характерные симптомы деформирующего остеоартроза

а) боль в суставе в покое

б) боль при длительном сидении

в) боль в суставе после движения

г) мышечные боли в покое

3.Для остеоартроза тазобедренного сустава характерно

а) изменение походки, ограничение подвижности в суставе

б) возникновение О – образной формы ног

в) возникновение Х – образной формы ног

г) боли в нижней части спины

4.Для остеоартроза суставов позвоночника шейного отдела характерно

а) возникновение О – образной формы ног

б) головокружение, тошнота, рвота

в) вынужденное положение с наклоном вперед и в стороны

г) изменение походки

5.Пациентам страдающим деформирующим остеоартрозом нежелательно

а) выполнение стереотипных движений

б) длительное стояние на ногах

в) выполнение движений через боль

г) все вышеперечисленное

6.При деформирующем остеоартрозе чаще поражаются суставы

а) локтевые

б) плечевые

в) тазобедренные, коленные

г) пястнофаланговые

7.Потенциальная проблема пациента при деформирующем остеоартрозе тазобедренного сустава

а) боль при ходьбе

б) развитие хромоты

в) головокружение, обмороки

г) вынужденное положение тела

8.Настоящая проблема пациента при деформирующем остеоартрозе коленного сустава

а) боль в нижней части спины

б) боль при ходьбе по лестнице

в) боль, возникающая в покое

г) боли в области сердца, при подъеме руки

9.Основные направления профилактики возникновения деформирующего остеоартроза коленного сустава

а) снижение массы тела до нормальных величин

б) исключение стрессов

в) исключение занятий физкультурой

г) увеличение в питании продуктов содержащих белок

10.Приоритетная проблема пациента при деформирующем остеоартрозе тазобедренного сустава

а) боль в суставе, возникающая в покое

б) боль в суставе, возникающая после движения

в) боль в суставе, уменьшающаяся после движения

г) боль в суставе не зависящая от нагрузки

Эталон ответа на тест

Вариант № 1

| 1 | б |

| 2 | в |

| 3 | а |

| 4 | б |

| 5 | в |

| 6 | г |

| 7 | б |

| 8 | а |

| 9 | а |

| 10 | г |

Вариант № 2

| 1 | а |

| 2 | в |

| 3 | а |

| 4 | в |

| 5 | г |

| 6 | в |

| 7 | б |

| 8 | б |

| 9 | а |

| 10 | б |

-

Решите ситуационную задачу

Задача № 1

Пациентка В., 55 лет поступила в терапевтическое отделение.

Предъявляет жалобы на сильные боли в коленных и мелких суставах стоп и кистей, утреннюю скованность, ограничение движений в этих суставах, субфебрильную температуру. С трудом обслуживает себя. Пациентка обеспокоена своим состоянием, боится ухудшения состояния. Кисти и стопы отечны, движения в них ограничены. Пальпируются узелки Бушара в области дистальных межфаланговых суставов кистей

Из анамнеза известно, что в детстве больная переболела ревматизмом.

Задания

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз

2. Назовите необходимые дополнительные обследования

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания

4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания

5. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства

6. Продемонстрируйте на муляже технику взятия крови из вены на биохимический анализ.

Задача № 2

Пациент 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с диагнозом: ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит.

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на повышение температуры до 37,8°С, боли в коленных, локтевых, лучезапястных суставах, которые носят летучий характер, неприятные ощущения в области сердца, общую слабость, снижение аппетита. Больным себя считает в течение двух недель, заболевание связывает с перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за исход болезни, боится остаться инвалидом.

Объективно:

состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, локтевые, лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа над ними гиперемирована, движение в суставах не в полном объеме. В легких патологических изменений нет, ЧДД=18 в мин. Границы сердца не увеличены, тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень не увеличена.

Пациенту назначено:

-строгий постельный режим, диета № 10;

-общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови;

-ЭКГ;

-индометацин по 1 табл. 3 раза в день;

-ампициллин по 0,5 4 раза в день в/м;

-витамины В1 6%–1,0 п/к;

-витамины В6 5%–1,0 п/к;

-аскорбиновая кислота по 1 таблетке 3 раза в день.

Задания

1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте проблемы пациента.

2. Составьте план сестринского вмешательства с мотивацией.

3. Объясните пациенту суть его заболевания и необходимость соблюдения строгого постельного режима.

4. Обучите пациента правилам подготовки к биохимическому исследованию крови.

Задача № 3

Пациентка М, 41 год, медицинский диагноз – ревматоидный артрит, суставная форма. Обратилась с жалобами на отёчность и боли в мелких суставах кисти и коленных суставах. Болеет в течение 6 лет. Работает учителем в школе. Замужем, имеет 3 детей. Объективно: t – 36.9*С, суставы кистей и коленные суставы гиперемированы, отёчны, отмечается боль при движении. ЧСС – 78, АД – 115/70 мм рт. ст., ЧДД – 17 в мин.

Задание Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.

Задача №4

Больная 45 лет, жалуется на боли и тугоподвижность в суставах, утренюю скованность. Больна 2 года. Принимала бруфен без видимого эффекта. Лечение делагилом было прерванно из-за появления головокружения и ухудшения зрения.

Объективно: небольшая припухлость, болезненность и ограничение движения в суставах кистей рук, лучезапястных и коленных. В остальных органах без особенностей.

Рентгенология суставов: уменьшение межсуставных щелей, сращение единичные узуры, остеопороз суставных концов костей.

СОЭ – 45, реакция Ваалера-Роуза 1/64, латекс- тест 1/160.

Задания

-

Сформулируйте диагноз.

-

Учитывая неэффективность предшествующего лечения, длительность заболевания без ремиссии, активность процесса, имеются показания для базисной терапии – препаратами золота. Какие заболевания следует исключить до их назначения?

-

Какова методика лечения.

-

Какие методы контроля переносимости лечения?

-

Когда можно ожидать положительный эффект?

Задача № 5

Больная 29 лет, жалуется на постоянные боли в суставах кисти и ног в покое и при дыхании, на значительное ограничение объема движений в конечности, особенно до полудня. Больна 11 лет. С тех пор постоянно нарастают боли в суставах, ограничение движения в них. Неоднократно лечилась в стационаре. Ухудшение за неделю до поступления. Состояние удовлетворительное. Со стороны внутренних органов без особенностей. Выраженная деформация и дефигурация суставов, анкилоз локтевого сустава. Объем движений в суставах резко снижен, скованность сохраняется в течении дня. Гемоглобин 90 г/л, СОЭ 41мм/ч, Реакция Ваалера-Роуза 1/32.

Задания

-

Установите форму, стадию, фазу заболевания.

-

Что ожидается на рентгенографии суставов?

-

Что означает реакция Ваалера-Роуза?

-

Какое лечение показано?

Эталоны ответов на ситуационные задачи

Задача № 1

1.Ревматоидный артрит.

Обоснование состояния:

а) данные анамнеза:

· перенесённый ревматизм в детском возрасте;

· постепенное начало заболевания;

· ноющие боли в мелких, а затем в крупных суставах;

· чувство скованности и тугоподвижности, усиливающиеся в состоянии покоя (утренняя скованность).

б) объективные данные:

· субфебрильная температура;

· при осмотре суставы деформированы, отёчны, появление узелков Бушара в области дистальных межфаланговых суставов кистей;

· при пальпации болезненность и резкое ограничение движений в суставах.

2. Диагностика.

Общий анализ крови: лейкоцитоз, увеличение СОЭ.

Биохимический анализ крови: появление С – реактивного белка, ревматоидного фактора.

Рентгенография суставов: сужение суставной щели, разрежение костной ткани, появление узур и эрозий, разрастание костной ткани.

3. Осложнения.

Стойкая деформация суставов (анкилоз), ведущая к ранней инвалидности, поражение внутренних органов (почек, сердца, лёгких).

4. Принципы лечения.

Пациенту необходима госпитализация и проведение стационарного лечения.

Режим полупостельный. При стихании боли обязательное проведение ЛФК.

Диета с ограничением солёной, острой, жареной пищи.

Медикаментозное лечение:

- нестероидные противовоспалительные средства (далее НПВС): диклофенак, найз, кеторол, ортофен;

- препараты, препятствующие выработке в организме ревматоидного фактора: кризанол, пеницилламин;

- при неэффективности или непереносимости НПВС применяют цитостатики (азатиоприн, циклофосфан, хлорбутин);

- глюкокортикостероиды: внутрисуставное введение гидрокартизона. Применение преднизалона по схеме в таблетках.

При приёме необходимо следить за состоянием пациента, так как вышеперечисленные препараты вызывают аллергические реакции, лейкопению, заболевания ЖКТ (язвенная болезнь, гастриты).

Для подавления местного воспаления применяют димексид.

Физиотерапия.

Лечебная физкультура.

Массаж.

Санаторно-курортное лечение.

Прогноз в отношении жизни благоприятный при эффективном лечении и отсутствии осложнений. Стойкая деформация сустава может привести к утрате трудоспособности.

Профилактика:

· санация очагов хронической инфекции;

· устранение факторов переохлаждения;

· соблюдение режима труда и отдыха;

· обязательное диспансерное наблюдение.

5.Проблемы пациентки:

Настоящие: не может обслуживать себя из-за сильной боли в суставах, утренней скованности; субфебрильная температура, тревога о своём состоянии.

Потенциальные: риск развития осложнений (анкилоз суставов)

Приоритетная проблема пациентки: не может обслуживать себя из-за сильной боли в суставах, утренней скованности.

Цели: краткосрочная - пациентка будет справляться с повседневной активностью с помощью медицинской сестры до улучшения состояния; долгосрочная – пациентка к моменту выписки из стационара будет самостоятельно справляться с повседневной активностью.

| План сестринских вмешательств | Мотивация |

| 1. Обеспечить физический и психический покой | Для уменьшения нагрузки и уменьшения болей в суставах |

| 2. Помочь принять физиологическое положение (положить подушки и валики под пораженные суставы). | Для уменьшения боли. |

| 3. Помочь пациентке при осуществлении мероприятий личной гигиены, смене одежды, приёме пищи и питья, физиологических отправлениях. | Для уменьшения нагрузки и уменьшения болей в суставах, травматизации пораженных суставов. |

| 4. Контролировать соблюдение пациенткой предписанного режима физической активности. | Для уменьшения нагрузки и уменьшения боли в суставах. |

| 5. Беседы с пациенткой о необходимости постепенного расширения двигательной активности, выполнения рекомендованного врачом комплекса ЛФК. | Для профилактики анкилозов. |

Оценка: пациентка с помощью сестры справляется с повседневной активностью. Возможности самоухода постепенно расширяются. Цель достигнута.

6. Студент демонстрирует технику взятия крови из вены согласно алгоритму манипуляции.

Задача № 2

(1) Нарушены потребности:

1. есть,

2. пить,

3. поддерживать нормальную температуру тела,

4. быть здоровым,

5. двигаться,

6. общаться,

7. учиться.

Настоящие проблемы пациента:

-боли в суставе;

-лихорадка;

-неприятные ощущения в области сердца;

-снижение аппетита;

-слабость;

-плохой сон;

Потенциальные проблемы пациента:

-формирование порока сердца;

-риск развития ревмокардита;

-сердечная недостаточность.

Приоритетной проблемой пациента : являются боли в суставах.

(2) Краткосрочная цель:

пациент отметит снижение болей в суставах к концу 7-го дня стационарного лечения.

(3) Долгосрочная цель:

пациент отметит исчезновение болей и восстановление функции суставов к моменту выписки.

(4) СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:

| План | Мотивация |

| 1. Обеспечить лечебно-охранный режим пациенту | Для создания психоэмоционального комфорта и профилактики возможных осложнений заболевания |

| 2. Укрыть теплым одеялом, обеспечить его теплом | Для снятия болей |

| 3. Обеспечить пациенту обильное, витаминизированное питье (2–2,5 л) | Для снятия интоксикации и повышения защитных сил организма |

| 4. Ставить компрессы на область болезненных суставов по назначению врача | Для снятия воспаления |

| 5. Следить за диурезом пациента | Для контроля водно-электролитического баланса |

| 6. Следить за деятельностью кишечника | Для профилактики запоров |

| 7. Осуществлять контроль за гемодинамикой пациента | Для ранней диагностики возможных осложнений |

| 8. Провести беседу с родными по обеспечению пациента питанием в соответствии с диетой № 10 | Для уменьшения задержки жидкости в организме |

| 9. Выполнять назначение врача | Для эффективного лечения |

Пациент отмечает исчезновение болей, отеков, восстановление функций пораженных суставов, демонстрирует знание по профилактике ревматизма. Цель достигнута.

3. Студент демонстрирует правильный уровень общения с пациентом и доступно объясняет ему суть заболевания.

4. Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения пациента по подготовке к биохимическому исследованию крови.

5. Студент демонстрирует на фантоме технику измерения артериального давления в соответствии с алгоритмом действий

Задача № 3

Нарушенные потребности: - в движении; - в питании; - в сексе; - в прикосновении; - в семье; - в самореализации.

Настоящие проблемы:

- нарушение работоспособности;

- нарушение самоухода из-за болей в суставах.

Потенциальные проблемы:

- риск потери работы;

- риск развития конфликтов в семье;

- риск присоединения поражения внутренних органов;

- риск развития осложнений (подвывихи, переломы).

Приоритетная проблема: дефицит самоухода.

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

2.Диета – стол №10, соль – 5 – 7 гр, жидкость – по диурезу

ОК2, ОК6, ОК10, ПК2.1, ПК 2.2, У.2, У.7

Обеспечить необходимыми питательными веществами, при этом уменьшить экссудацию за счёт соли и жидкости.

3.Выполнение назначений врача.

Лечение основного заболевания.

4.Провести беседу с родственниками пациентки о её заболевании, об отрицательном воздействии стресса на его течение и исход, о необходимости оказания ей психологической и физической помощи и поддержки.

Включить родственников в процесс лечения и создания психоэмоционального комфорта пациентки.

5.Контроль субъективных ощущений, объёма движений в поражённых суставах, состояния тканей вокруг них, диуреза, температуры и гемодинамики.

Контроль динамики состояния.

Задача № 4

-

Равматоидный артрит, суставная форма, 3 ст., активность 3.

-

Исключить: - кожные заболевания (экзема, дерматит);

заболевание зубов и десен (риск стоматита);

заболевание крови (ОАК);

реакция на другие мед. препараты;

Заболевание почек;

Заболевание печени.

-

Кризанол по 2 мл 5% ввести в/м 1 раз в неделю в течение 3-х месяцев, затем по 1 мл также в течение 1-1,5 года.

-

Клинически: кожный зуд, стоматит, металлический вкус во рту, понос, кровотечение, общий анализ крови, общий анализ мочи.

-

Через 2-3 месяца.

Задача № 5

Равматоидный артрит, суставная форма, 4 ст., активная фаза.

Остеопороз, сужение суставной щели, анкилоз локтевого сустава, подвывих суставов кистей.

Ревматоидный фактор (антитела к IgG)

НПВС.

5. Ответьте на вопросы

1.Как называется отклонение пальцев кисти в сторону локтя?

Плавник моржа

2. Как называются образования на коже округлой формы спаянные или не спаянные с костью, апоневрозом?

Ревматоидные узелки

3. Как называется поражение головного мозга при ревматоидном артрите?

энцефалопатия

4. Какой белок повышается в крови пациентов с деформирующим остеоартрозом?

фибриноген

5. Назовите цитостатик, применяемый для лечения РА?

имуран

6. Препарат, применяемый для компресса пациентам с РА?

Димексид

6. Итоговый контроль «СУ при болезнях»

1.Как называется поражение тазобедренного сустава ДФОА (коксартроз)

2.Как называется поражение коленного сустава при ДФОА (гонартроз)

3.Как называются боли возникающие утром у пациентов с ДФОА (стартовые)

4.Как называется симптом, характерный для двустороннего поражения тазобедренного сустава? (утиная походка)

5.Как называются разрастания по краям суставных поверхностей у пациентов с ДФОА? (остеофиты)

6.Что появляется на рентгенограмме суставов у пациентов с ДФОА? (кисты)

7.Какой природный природный минерал, образующийся глубоко в недрах, и содержащий множество полезных микроэлементов: натрий, магний, железо используется для лечения болезней суставов? (бишофит)

8. Как называется препарат, относящийся к хондропротекторам? (румалон)

9. Какой санаторий с родоновыми ваннами рекомендован пациентам с заболеваниями суставов? (Кульдур)

4. Список использованных источников

-

Т. В. Смолева «Сестринское дело в терапии» Ростов-на-Дону. Феникс, 2014г.

-

С. А. Мухина, И.И. Тарновская «Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» Москва, 2013г.

-

С. А. Мухина, И.И. Тарновская «Теоретические основы сестринского дела», Москва, 2013 г.

-

А. Н. Окороков «Диагностика внутренних болезней» Практическое руководство, Москва 2010 г.