КЯХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

ГАПОУ «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

Методическая разработка практического занятия

Тема:

«Оценка функционального состояния. Пульс. ЧДД»

Тип занятия: практическое занятие

Дисциплина: МДК. 04.03. Технология оказания медицинских услуг.

Специальность: 34. 02. 01 Сестринское дело

Курс: 2

Количество часов: 6

г. Кяхта

Подготовила: Старицына Л.Г. – преподаватель ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медсестра по уходу за больными.

Рассмотрено и обсуждено на

заседании цикловой

методической комиссии

сестринского дела

Протокол №_____________

от «___» ______________20__г.

Председатель комиссии ___________Тубанова Х.И

КЯХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

ГАПОУ «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

План занятия (практическое) № 1

Тема занятия: Оценка функционального состояния. Пульс. ЧДД

Дисциплина: МДК. 04.03. Технология оказания медицинских услуг.

Специальность: Сестринское дело

Курс: 2

Цели занятия:

Образовательная:

Систематизировать знания студентов, полученных в ходе теоретического занятия,

способствовать освоению студентами практических навыков по подготовке

пациента и взятие биоматериала для лабораторных исследований кала и

мазков из зева и носа.

Развивающая:

Развить умение обучающихся обобщать полученные знания, проводить

сравнение, делать необходимые выводы и применять умения на практике.

Воспитательная:

Воспитание профессиональной аккуратности, исполнительности, ответственности

к порученному делу, наиболее важных личностно-профессиональных качеств

медицинского работника: умение осознавать ответственность за жизнь пациента,

умение анализировать свое поведение, грамотное выполнение правил работы.

Междисциплинарные связи: Гигиена и экология человека; анатомия и

физиология человека; основы латинского языка; фармакология; основы

патологии; здоровый человек и его окружение.

Внутридисциплинарные связи: Теория и практика сестринского дела

(сестринский процесс, основные потребности человека, общение и обучение в

сестринском деле); Безопасная больничная среда для пациентов и персонала

(лечебно-охранительный режим, проведение личной гигиены пациента,

дезинфекция, стерилизация).

Место проведения: Кабинет доклинической практики.

Тип занятия: практическое

Количество часов: 6

Обеспечение занятия: (средства обучения): информационные (учебник, плакаты, таблицы), методические (методическая разработка, профессиональные алгоритмы, тесты, ситуационные задачи).

Литература:

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник/ С.А. Мухина, И.И., Тарновкая – 2-е изд, испр.и дом.-М.: ГЭ ОТАР-Медиа, 2015г.

2. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии-изд.5-е- Ростов-наДону: Феникс, 2014. – 733 с. : ил. – (Медицина).

Студент должен уметь:

заполнять медицинскую документацию;

выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий;

оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям;

обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;

проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных дезинфицирующих средств.

Студент должен знать:

технологии выполнения медицинских услуг;

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;

основы профилактики внутрибольничной инфекции.

Студент должен обладать:

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утверждённую медицинскую документацию.

Тема №1. Оценка функционального состояния. Пульс. ЧДД

Оценка функционального состояния пациента.

ЧДД. Пульс. Регистрация.

Пульс

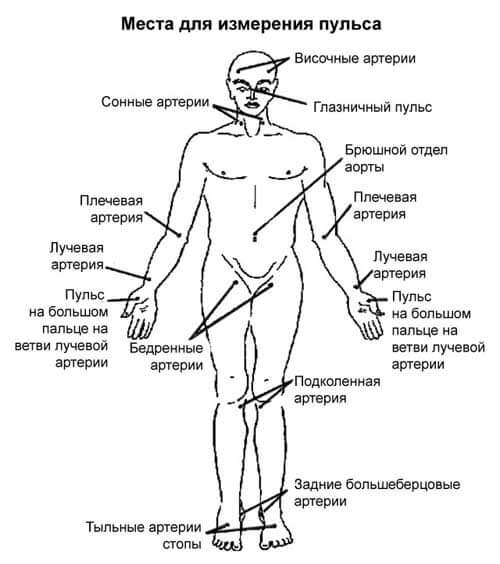

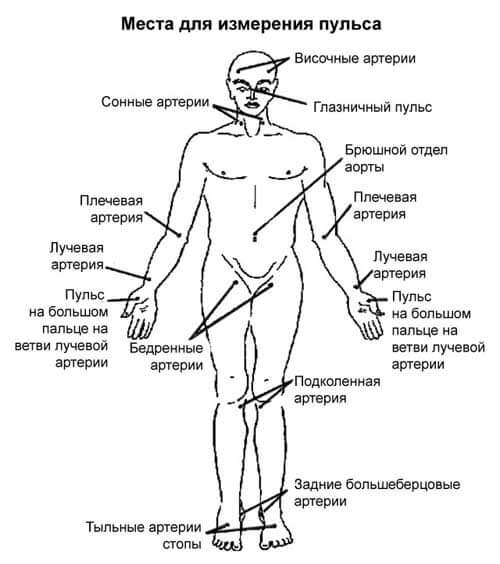

Артериальный пульс - это ритмичные колебания стенки артерии, обусловленные выбросом крови в артериальную систему в течение одного сокращения сердца.

Различают пульс:

- центральный (на аорте, сонных артериях);

- периферический (на лучевой, тыльной артерии стопы и некоторых других артериях).

В диагностических целях пульс определяют и на височной, бедренной, плечевой, подколенной, задней большеберцовой и других артериях (см. Рисунок 1).

| Рисунок 1 Места определения пульса |

Чаще пульс исследуют у взрослых на лучевой артерии, которая расположена поверхностно между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы.

Виды пульса:

- артериальный пульс;

- венозный;

- капиллярный.

Свойства пульса:

Исследуя артериальный пульс, важно определить его частоту, ритм, наполнение, напряжение, величину пульса. Характер пульса зависит и от эластичности стенки артерии.

Цели исследования пульса:

контроль изменения в состоянии сердечно - сосудистой системе пациента;

установление частоты и ритма сердечный сокращений;

оценка кровоснабжения определённых частей тела;

наблюдение за реакцией сердца на заболевание, медицинские процедуры.

Частота - это количество пульсовых волн в 1 минуту. В норме у взрослого здорового человека пульс 60-80 ударов в минуту.

Различают:

1. Учащение пульса более 80 ударов в минуту называется тахикардией.

2. Урежение пульса менее 60 ударов в минуту называется брадикардией.

3. Дефицитный пульс или дефицит пульса (pulsusdeficiens) - разность между числом сердечных сокращений, подсчитаны при аускультации и пульсовых волн, в течение минуты в норме равен нулю. Подсчет проводят два человека: один считает пульс, другой выслушивает тоны сердца.

4. Отсутствие пульса называется асистолией.

На частоту пульса у здоровых людей влияют следующие факторы:

1. Пол у женщин частота пульса на 7-8 ударов в 1 минуту больше, чем у мужчин того же возраста.

2. Норма ЧСС зависит от возраста:

- новорожденные – 130–140 ударов в минуту;

- дети до 1 года – 120–130 уд.;

- от 1 до 2 лет – 90–100 уд.;

- от 3 до 7 лет – 85–95 уд.;

- с 8 до 14 лет – 70–80 уд.;

- взрослые от 20 до 30 лет – 60–80 уд.;

- от 40 до 50 лет – 75–85 уд.;

- от 50 лет – 85–95 уд.

3. Рост при одинаковом поле и возрасте у лиц высокого роста пульс несколько реже, чем у лиц низкого роста.

4. При физической работе, особенно тяжелой, частота сердечных сокращений равна 120-140 ударов и более в 1 минуту.

5. Эмоции всякое психическое возбуждение, например, волнение, страх, гнев, может вызвать учащение сердечных сокращений.

6. При переходе исследуемого из лежачего положения в сидячее пульс учащается на 4-6 ударов в 1 минуту, а при дальнейшем переходе из сидячего в горизонтальное - еще на 6-8 ударов. При обратном переходе в лежачее положение пульс соответственно замедляется. Причина этих колебаний заключается в рефлекторном возбуждении того или другого отдела вегетативной нервной системы под влиянием изменяющегося вследствие перемены положения тела распределения крови.

7. В период пищеварения в зависимости от количества введенной пищи происходит рефлекторное учащение деятельности сердца.

8. При вдохе частота пульса увеличивается, при выдохе уменьшается. Причиной этого являются рефлекторные влияния, постоянно идущие из легких к центру блуждающего нерва: тормозящие при расширении легких и возбуждающие при спадании их.

9. При повышении температуры тела на 1º С пульс увеличивается у взрослых на 8-10 ударов в 1 минуту.

Ритм пульса - определяют по интервалам между пульсовыми волнами. Если пульсовые волны одинаковые - пульс ритмичный (правильный). При правильном ритме подсчитывают число пульсовых ударов за 30 секунд и умножают результат на 2.

1. Аритмичный пульс или неправильный (pulsusirregularis) - величина, характеризующая неодинаковые интервалы между пульсовыми волнами; при аритмии число пульсовых ударов подсчитывают в течение одной минуты.

2. Экстрасистолия - это преждевременное сокращение сердца. После нормальной пульсовой волны под пальцами проскакивает преждевременная малая пульсовая волна, иногда она настолько мала, что даже не воспринимается. За ней следует продолжительная пауза, после которой будет большая пульсовая волна, обусловленная большим ударным объемом. Далее снова идет чередование нормальных пульсовых волн.

3. Мерцательная аритмия - характеризуется беспорядочностью пульса. Пульсовые волны определяются различной величины, следуют одна за другой с различными интервалами. При этом некоторые систолы настолько слабы, а пульсовая волна настолько мала, что не доходит до периферии и, соответственно, не прощупывается. Мерцательная аритмия возникает при пороках сердца.

4. Пароксизмальная тахикардия - это внезапное сильное сердцебиение.

Наполнение пульсаопределяется по высоте пульсовой волны и зависит от систолического объема сердца. Если высота нормальна или увеличена, то прощупывается нормальный пульс (полный); если нет - то пульс пустой.

Напряжение пульса – это сила, с которой следует сдавить артерию для полного исчезновения пульса под пальпирующими пальцами. Напряжение пульса зависит от систолического артериального давления: чем оно выше, тем пульс напряжённее.

При высоком артериальном давлении пульс становится твёрдым, при

низком – мягким.

Напряжение пульса зависит также от эластических свойств стенки артерии.

При нормальном давлении артерия сдавливается умеренным усилием, поэтому в норме пульс умеренного (удовлетворительного) напряжения. При высоком давлении артерия сдавливается сильным надавливанием - такой пульс называется напряженным. Важно не ошибиться, так как сама артерия может быть склерозирована. В таком случае необходимо измерить давление и убедиться в возникшем предположении. При низком давлении артерия сдавливается легко, пульс по напряжению называется мягким (ненапряженным).

Пустой, ненапряженный пульс называется малым нитевидным.

Величина пульса, то есть величина пульсового толчка, - понятие, объединяющее такие его свойства, как наполнение и напряжение. Она зависит от степени расширения артерии во время систолы и от ее спадения в момент диастолы. Это в свою очередь зависит от наполнения пульса, величины колебания артериального давления в систолу и диастолу и способности артериальной стенки к эластическому расширению.

1. При увеличении ударного объема крови, большом колебании давления в артерии, а также при снижении тонуса артериальной стенки величина пульсовых волн возрастает. Такой пульс называется большим (pulsusmagnus). На сфигмограмме большой пульс характеризуется высокой амплитудой пульсовых колебаний, поэтому его еще называют высоким пульсом (pulsusaltus). Большой, высокий пульс наблюдается при недостаточности клапана аорты, при тиреотоксикозе, когда величина пульсовых волн возрастает за счет большой разницы между систолическим и диастолическим артериальным давлением; он может появляться при лихорадке в связи со снижением тонуса артериальной стенки.

2. Уменьшение ударного объема, малая амплитуда колебания давления в систолу и диастолу, повышение тонуса стенки артерии приводят к уменьшению величины пульсовых волн - пульс становится малым (pulsusparvus). Малый пульс наблюдается при малом или медленном поступлении крови в артериальную систему; при сужении устья аорты или левого венозного отверстия, тахикардии, острой сердечной недостаточности. Иногда (при шоке, острой сердечной недостаточности, массивной кровопотере) величина пульсовых волн может быть настолько незначительной, что они едва определяются; такой пульс получил название нитевидного (pulsusfiliformis).

3. В нормальных условиях пульс ритмичен и высота пульсовых волн одинакова, пульс равномерный (pulsusalqualis).

4. При расстройствах сердечного ритма, когда сокращения сердца следуют через неравные промежутки времени, величина пульсовых волн становится различной. Такой пульс называется неравномерным (pulsusinaequalis). В редких случаях при ритмичном пульсе определяется чередование больших и малых пульсовых волн.

5. Это так называемый перемежающийся пульс (pulsusalternans). Механизм его до конца не ясен. Полагают, что он связан с чередованием различных по силе сердечных сокращений. Обычно перемежающийся пульс наблюдается при тяжелом поражении миокарда.

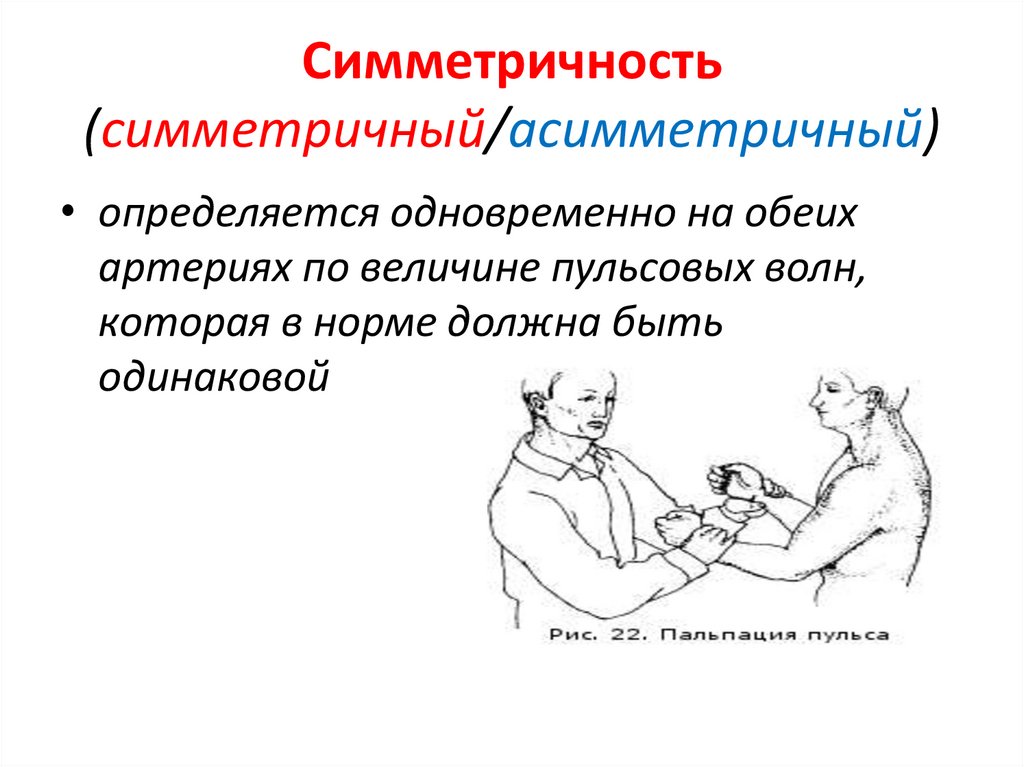

Определение синхронности и одинаковости пульса на лучевых артерия

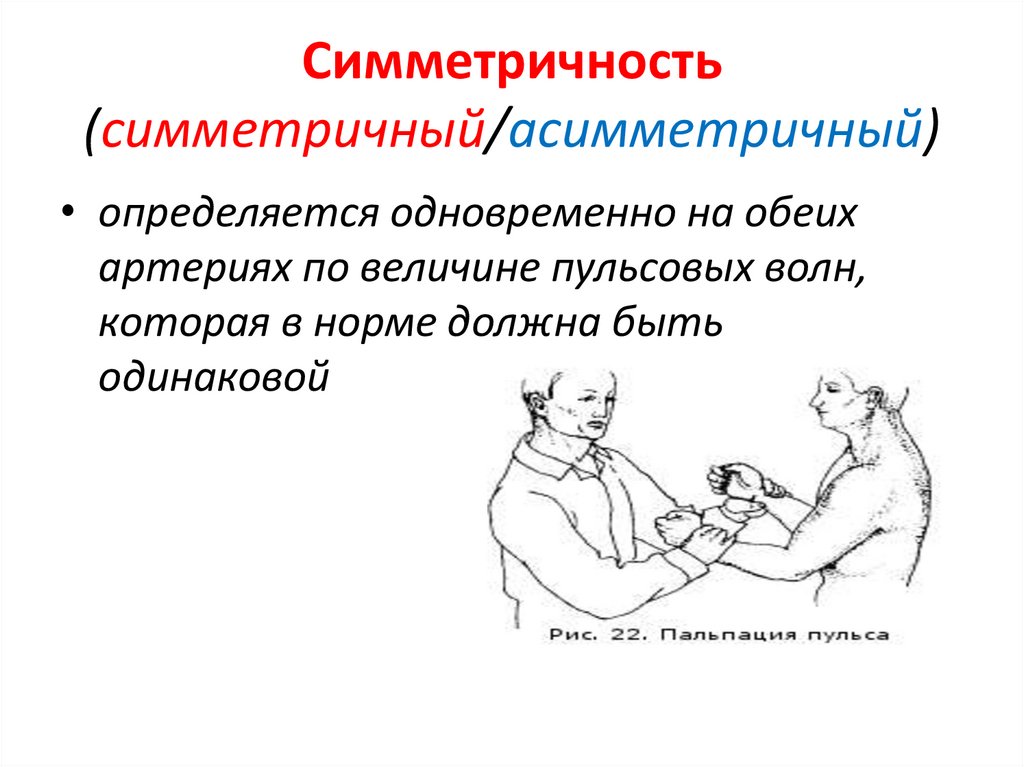

| Рисунок 2 Определение симметричности пульса |

Симметричность пульса – это одинаковое количество ударов на обеих руках за 1минуту (см. Рисунок 2). У здорового человека пульс на лучевых артериях одинаковый с обеих сторон. Различие возможно лишь при атипичном расположении лучевой артерии, в этом случае сосуд можно обнаружить в нетипичном месте — латеральнее или медиальнее. Если это не удается, то предполагается патология.

Патологические причины отсутствия пульса с одной стороны или разной симметричности следующие:

- аномалия развития сосуда;

- воспалительное или атеросклеротическое поражение сосуда;

- сдавление сосуда рубцом, опухоль.

Данные исследования пульса фиксируются двумя способами:

1. цифровым - в медицинской документации, журналах,

2. графическим - в температурном листе красным карандашом в графе «П» (пульс).

Важно определить цену деления в температурном листе.

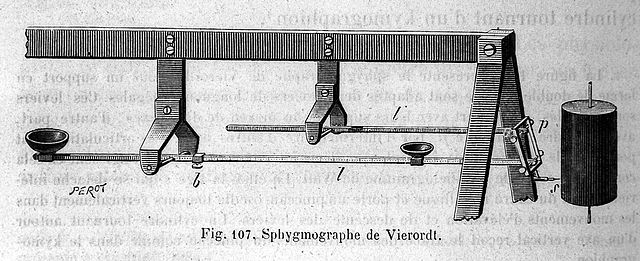

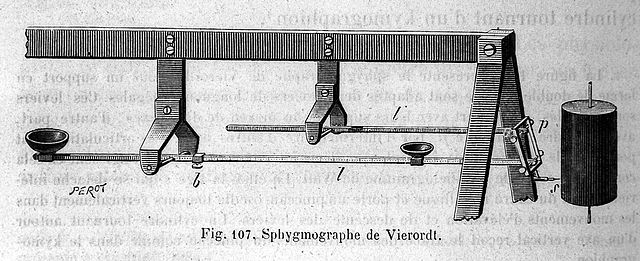

Для исследования пульса используют:

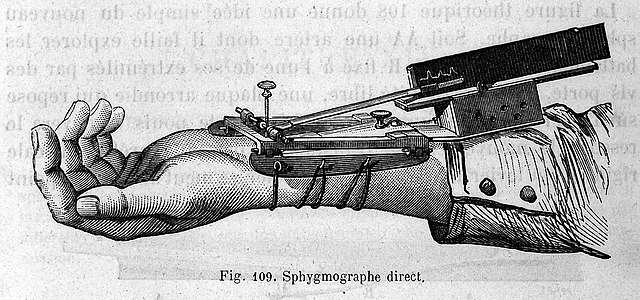

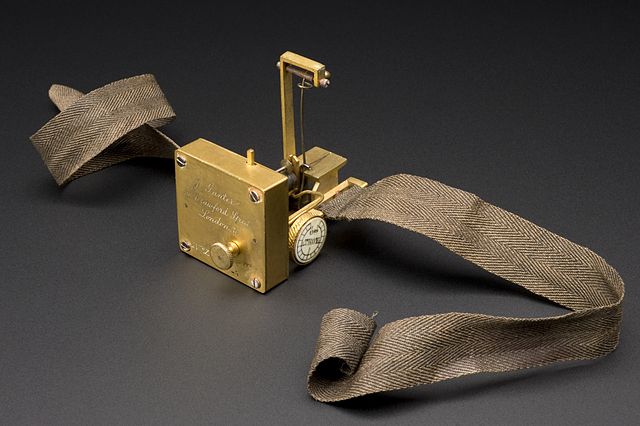

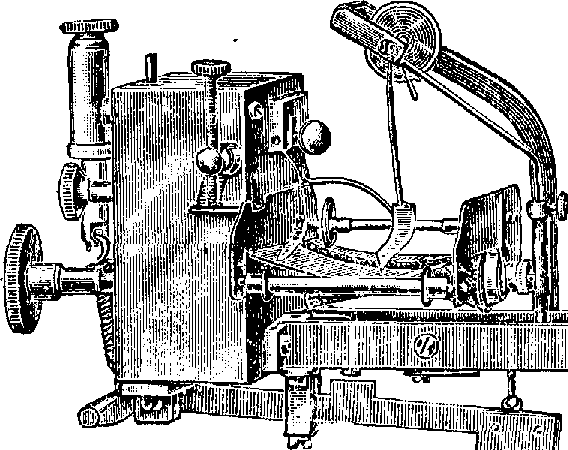

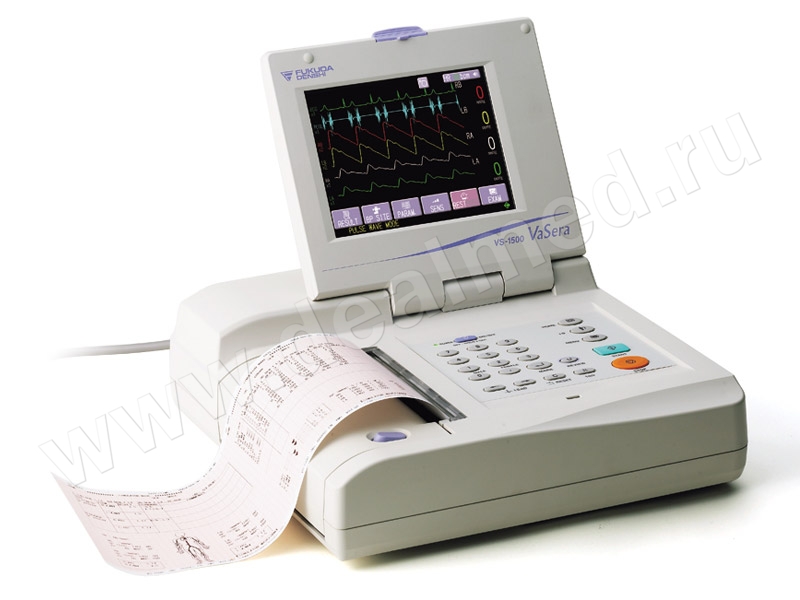

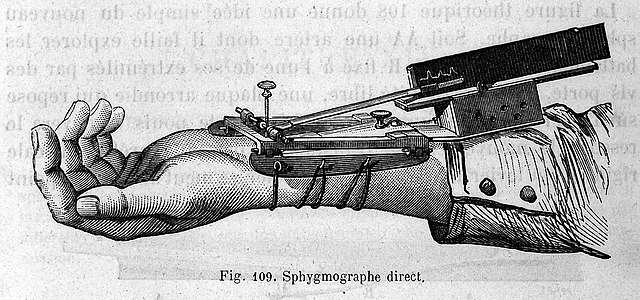

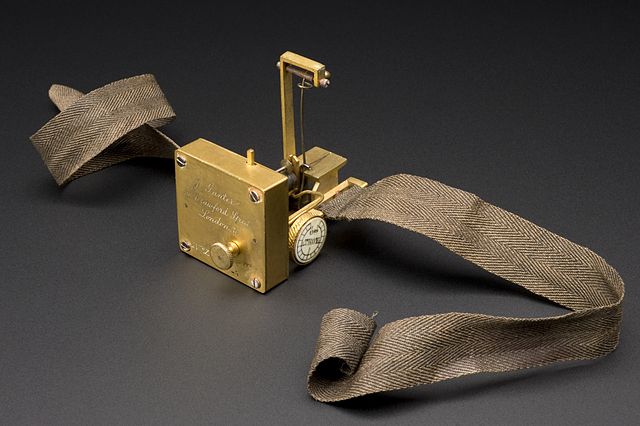

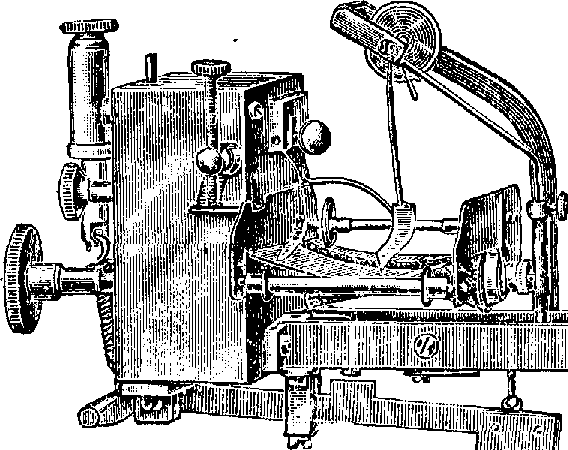

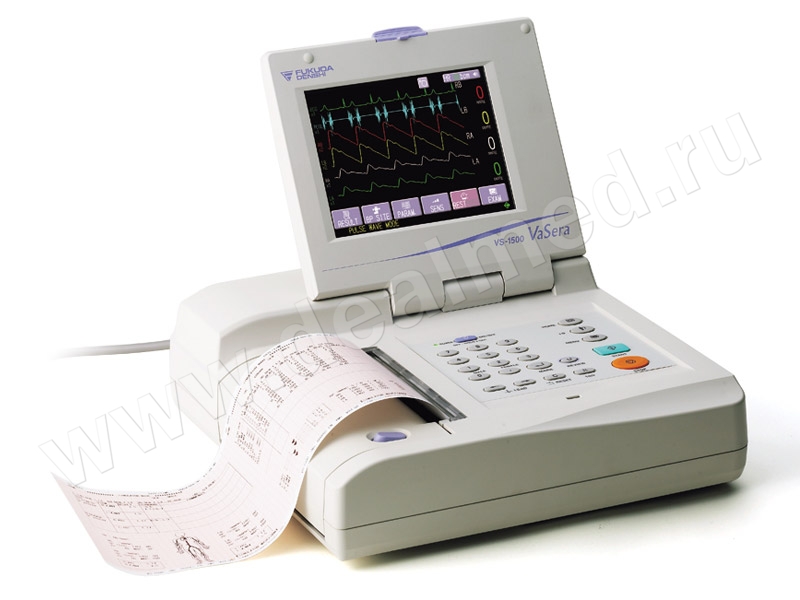

Сфигмограф (Sphygmograph) — прибор для регистрации пульса на одном из кровеносных сосудов, позволяющий определить его интенсивность и частоту (см. Рисунок 3).

Пульсометр, или монитор сердечного ритма — устройство персонального мониторинга частоты сокращений сердца в реальном времени или записи его для последующего исследования (см. Рисунок 4).

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык: измерение частоты сердечных сокращений

| № п/п | Перечень практических действий |

| 1 | Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль |

| 2 | Попросить пациента представиться |

| 3 | Сверить ФИО пациента с медицинской документацией |

| 4 | Сообщить пациенту о назначении врача |

| 5 | Объяснить ход и цель процедуры |

| 6 | Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру |

| 7 | Предложить или помочь пациенту занять удобное положение, усадить или уложить его (руки расслаблены, не должны быть на весу, ладонями вверх). |

| 8 | Проверить исправность часов (или секундомера) в соответствии с инструкцией по его применению. |

| 9 | Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком) |

| 10 | Прижать 2, 3, 4 пальцами (1 палец должен находиться со стороны тыла кисти) лучевые артерии на обеих руках пациента и почувствовать пульсацию |

| 11 | Определить ритм пульса в течение 30 секунд. |

| 12 | Выбрать одну удобную руку пациента для дальнейшего исследования пульса |

| 13 | Взять часы или секундомер и исследовать пульсацию лучевой артерии |

| 14 | Прижать артерию сильнее, чем прежде, к лучевой кости и определить напряжение пульса |

| 15 | Определить наполнение пульса |

| 16 | Сообщить пациенту результат исследования пульса. |

| 17 | Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком) |

| 18 | Уточнить у пациента его самочувствие |

| 19 | Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у) |

| | |

Оборудование и оснащение для практического навыка:

«Измерение частоты сердечных сокращений»

1. Стол для расходных материалов

2. Кушетка/стул (в зависимости от положения пациента)

3. Часы или секундомер

4. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»

5. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета

6. Кожный антисептик для обработки рук

7. Формы медицинской документации: медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у)

8. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения медицинской документации

Задания.

1.Схематически зарисовать анатомические места определения пульса.

2.Научиться подсчитывать пульс (на окружающих) согласно чек-листа.

3. Научиться определять ритм, наполнение, напряжение, симметричность и дефицит пульса.

Знание свойств пульса дает вам возможность определить работу сердца!!!

Оценка дыхания. ЧДД.

Различаю дыхание:

· Внешнее легочное – это доставка кислорода в кровь

· Внутреннее – перенос кислорода кровью к органам и тканям организма, что обеспечивается состоянием ССС.

Критерии обеспечения внутреннего дыхания – это показатели пульса, АД, цвет кожных покровов и слизистой оболочки.

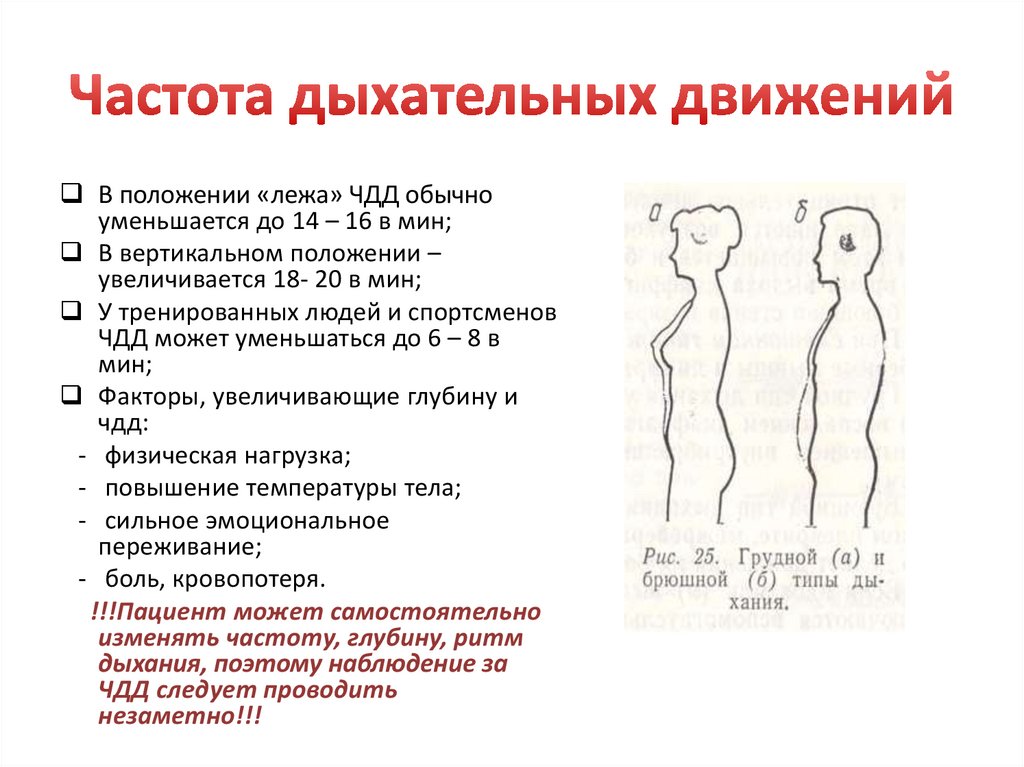

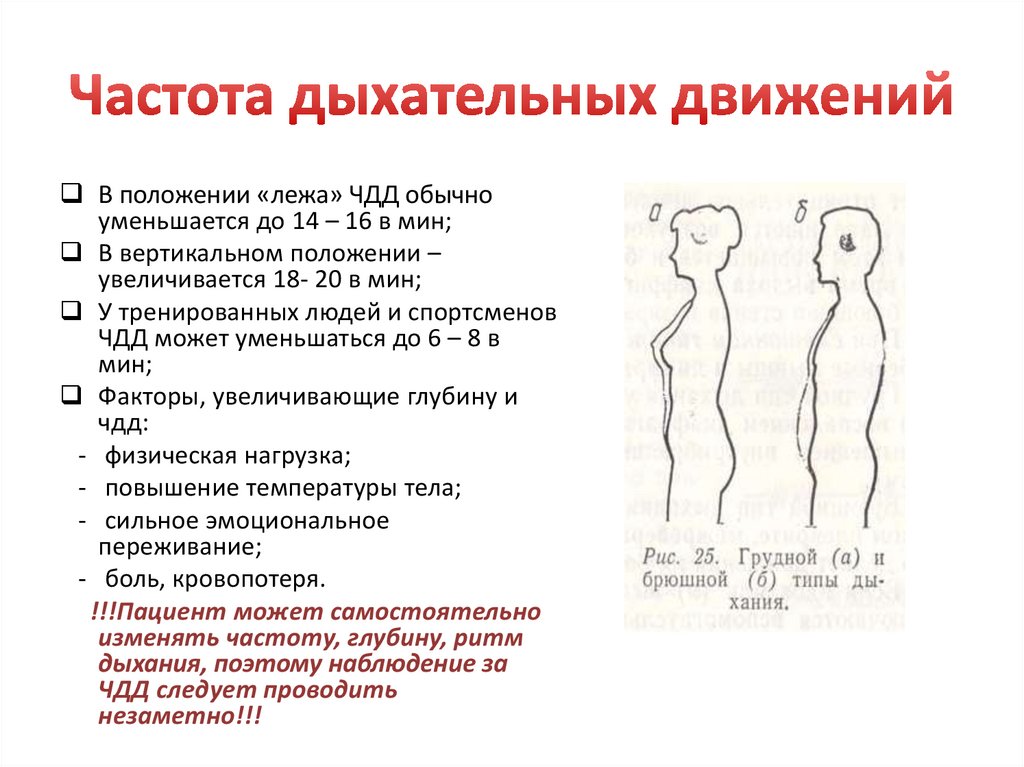

Наблюдая за дыханием, особое внимание следует уделять изменению цвета кожных покровов, определению частоты, ритма, глубины дыхательных движений и оценить тип дыхания.

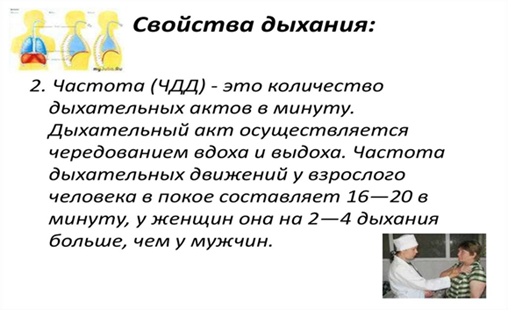

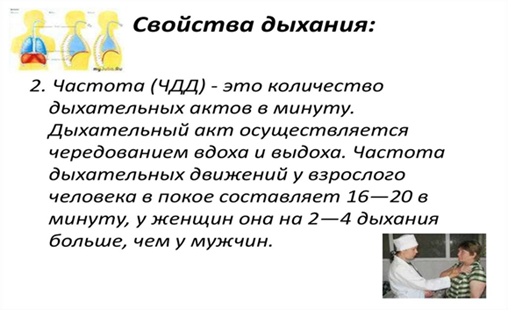

Дыхательное движение осуществляется чередованием вдоха и выдоха. Количество дыханий за 1 минуту называют частотой дыхательных движений (ЧДД).

У здорового взрослого человека норма дыхательных движений в покое составляет 16-20 в минуту, у женщин она на 2 - 4 дыхания больше, чем у мужчин. Зависит ЧДД не только от пола, но и от положения тела, состояния нервной системы, возраста,

температуры тела и т.д.

Тахипное – учащение дыхательных движений 20 в 1 минуту.

Брадипное – урежение дыхательных движений

Диспное – расстройство дыхания.

Апное – остановка дыхания.

Наблюдение за дыханием следует проводить незаметно для пациента, так как онможет произвольно изменить частоту, ритм, глубину дыхания.

Возможные изменения характера дыхания

Различают дыхание поверхностное и глубокое. Поверхностное дыхание может быть неслышным на расстоянии или слегка слышным. Оно часто сочетается с патологическим учащением дыхания. Глубокое дыхание, слышимое на расстоянии, чаще всего связано с патологическим урежением дыхания.

К физиологическим типам дыхания относятся грудной, брюшной и смешанный тип.

У женщин чаще наблюдается грудной тип дыхания, у мужчин – брюшной. При смешанном типе дыхания происходит равномерное расширение грудной клетки всех частей легкого во всех направлениях. Типы дыхания вырабатываются в зависимости от влияния как внешней, так и внутренней среды организма.

При расстройстве частоты, ритма и глубины дыхания возникает одышка.

Субъективно отдышка воспринимается как чувство нехватки воздуха. При осмотре обеспокоенное лицо, напряженные ноздри, «хватает» ртом воздух.

Различают:

· инспираторную одышку – это дыхание с затрудненным вдохом (попадание инородного тела, ларингит);

· экспираторную – дыхание с затрудненным выдохом (спазм бронхов);

· смешанную – дыхание с затрудненным вдохом и выдохом (заболевания сердца).

Быстро развивающаяся сильная одышка называется удушьем.

Патологические типы дыхания

• большое дыхание Куссмауля - редкое, глубокое, шумное, наблюдается при глубокой коме (длительная потеря сознания); (№4)

• дыхание Биотта – периодическое дыхание, при котором происходит правильное

чередование периода поверхностных дыхательных движений и пауз, равных по продолжительности (от нескольких минут до минуты); (№3)

• дыхание Чейна-Стокса – характеризуется периодом нарастания частоты и глубины дыхания, которое достигает максимума на 5-7-м дыхании, с последующим периодом убывания частоты и глубины дыхания и очередной длительной паузой, равной по продолжительности (от нескольких секунд до 1 минуты). Во время паузы пациенты плохо ориентируются в окружающей среде или теряют сознание, которое восстанавливается при возобновлении дыхательных движений. (№2)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Цель: оценка состояния сердечно-сосудистой системы и общего

состояния пациента

Показания: контроль за состоянием пациента

Противопоказания: нет

Оснащение: секундомер или часы с секундной стрелкой, лист наблюдения

за пациентом.

I. Подготовка к процедуре:

| Этапы | Обоснование |

| Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит пациента впервые. | Установление контакта с пациентом |

| Объяснить пациенту цель и ход процедуры | Психологическая подготовка к манипуляции |

| Получить согласие на процедуру. | Соблюдение прав пациента |

| Подготовить необходимое оснащение. | Достижение эффективного проведения процедуры |

| Обработать руки на гигиеническом уровне | Обеспечение инфекционной безопасности |

II. Выполнение процедуры:

| Придать пациенту удобное положение, усадить или уложить его | Обеспечение достоверности результата. |

| Положить свою руку на лучевую артерию пациента, как для подсчета пульса (чтобы отвлечь внимание пациента) | Достижение эффективного проведения процедуры |

| Подсчитать число движений грудной клетки или эпигастральной области за 1 минуту (вдох и выдох считается за 1 дыхательное движение) | Оценка результатов измерения |

| Сообщить пациенту результат измерения | Обеспечение права пациента на ин формацию. |

III. Окончание процедуры:

| Вымыть руки и/или обработать их антисептиком | Обеспечение инфекционной безопасности. |

| Сделать запись полученных результатов и реакции пациента. | Обеспечение преемственности наблюдения |

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОДЫШКЕ

Цель: облегчить дыхание, не допустить развития удушья.

Задачи

Сестринские вмешательства

1. Тактика по отношению к врачу

· Сообщить врачу.

2. Мероприятия по облегчению самочувствия

Успокоить пациента.

· Приподнимать изголовье кровати, удобно усаживать.

· Обеспечивать доступ свежего воздуха – проветривание палаты, убрать тяжёлое одеяло, расстегнуть ворот одежды.

· Запретить пациенту курение.

· Оказывать помощь при самообслуживании.

· По назначению врача: антибиотики, противовоспалительные, бронхолитики, отхаркивающие, проводить подачу кислорода, применять методы простейшей физиотерапии на грудную клетку.

3. Наблюдение над функциональным состоянием

· Вести наблюдение за дыханием, пульсом, АД.

Удушье – резкая одышка с глубокими вдохами, выдохами, учащение дыхательных движений. Мучительное ощущение стеснения в груди, нехватке воздуха

Астма – внезапно развивающийся приступ удушья.

Астма по происхождению

· бронхиальная

· сердечная

Независимо от происхождения приступа удушья пациентам требуется экстренная помощь.

Сестринский уход при внезапно развившемся приступе удушья.

Цель ухода:

· купировать приступ одышки;

· облегчить состояние пациента.

План ухода:

· оценить функциональное состояние;

· доложить врачу;

· оказать доврачебную помощь;

· выполнить назначения врача.

Сестринские вмешательства:

Независимые:

1. оценить функциональное состояние: подсчет ЧДД, исследовать пульс и АД;

2. доложить врачу;

3. придать возвышенное положение (положение Фаулера);

4. освободить от стесняющей одежды;

5. обеспечить доступ свежего воздуха;

6. приготовить лекарственные средства.

Зависимые:

1. Выполнить назначения врача:

o введение парентерально лекарственных средств;

o провести оксигенотерапию;

o использовать карманный ингалятор.

Взаимозависимые:

· подготовить пациента к консультации: аллерголога, пульмонолога и т.д.;

· подготовить пациента к сбору мокроты на различные виды анализов;

· подготовить пациента к R - исследованиям органов дыхания и т.д.

Кашель – защитно- рефлекторный акт, направленный на выведение из бронхов и верхних дыхательных путей мокроты или инородных тел.

Кашель

· сухой ( без выделения мокроты)

· влажный (с выделением мокроты)

Сестринский уход при сухом кашле.

Цель ухода:

o облегчить состояние пациента;

o через 3-4 дня кашель будет влажным.

План ухода:

· оценить самочувствие пациента;

· выполнять назначения врача;

· обучить «технике кашля»;

· обеспечить плевательницей.

Сестринские вмешательства.

Независимые:

1. Доложить врачу.

2. Обеспечить плевательницей и ознакомить с правилами ее применения.

3. Обучить «технике кашля»

а/ разъяснить цель: для откашливания мокроты;

б/ продемонстрировать «технику кашля»:

· сделать глубокий вдох;

· задержать дыхание на 2-3 минуты;

· открыть рот и откашляться во время выдоха;

в/ оценить процесс обучения;

4. Проконтролировать пациента о выполнении назначенного дренирующего положения.

Зависимые:

Выполнить:

1. Назначение врача:

а/ проконтролировать прием щелочных растворов, отхаркивающих средств;

б/ провести щелочные ингаляции;

в/ поставить банки, горчичники и т.д.;

г/ придать пациенту дренирующее положение (для естественного отхождения мокроты).

Взаимозависимые:

Подготовить пациента к R-методам исследования органов дыхания.

Мокрота – патологический секрет легких и дыхательных путей.

Сам факт появления мокроты свидетельствует о заболеваниях. По характеру различают слизистую, серозную, гнойную, смешанную, кровянистую мокроту.

Исследование мокроты проводят на атипичные клетки, на наличие туберкулезных палочек, на чувствительность к антибиотикам, на бактериологический анализ, на определение суточного количества.

С целью профилактики заражения окружающих медсестра должна научить пациента правильно обращаться с мокротой:

o не сплевывать мокроту в платок, т.к. она может попасть на одежду больного и во время стирки служить источником заражения других;

o не сплевывать мокроту на пол, т.к. высыхая, она заражает воздух;

o стараться не кашлять, находясь в непосредственной близости от здоровых людей, если не удается задержать кашель, то прикрывать рот платком, чтобы частицы мокроты не попали на другого человека;

o собирать мокроту в плевательницу с плотно закрывающейся крышкой.

Дезинфекция мокроты:

o плевательницу подают заполненную 1/4 объема 3% раствором хлорамина;

o мокроту спускают в канализационную сеть;

o мокроту туберкулезных пациентов дезинфицируют 5% раствором хлорамина - 240 минут или сжигают в печах, предварительно посыпав опилками.

Дезинфекция плевательниц:

§ ежедневно опорожняют;

§ промывают в растворе 3% хлорамина (если наличие ВК, то применяют 5% раствор хлорамина);

§ дезинфицируют в растворе 3% хлорамина - 1 час (при ВК - инфекция 5% раствор хлорамина - 240 минут).

§ промывают под проточной водой;

§ высушивают.

Сестринский уход при влажном кашле.

Цель ухода:

o улучшить отхождение мокроты;

o научить пациента правилам пользования плевательницей.

План ухода:

· обеспечить плевательницей;

· обучить правилам пользования плевательницей;

· обучить технике кашля;

· выполнить назначения врача.

Сестринские вмешательства.

Независимые:

1. Доложить врачу.

2. Обеспечить наличие плевательницей и ознакомить с правилами ее применения.

3. Обучить технике кашля.

4. Обеспечить обильным щелочным питьем (минеральная вода в любом виде, молоко с содой).

5. Рекомендовать фито терапию (мать и мачеха, подорожник).

Зависимые:

1. Выполнить назначения врача:

а/ проведение отвлекающей терапии;

б/ проведение щелочной ингаляции;

в/ выполнение вибрационного массажа на грудную клетку;

г/ обеспечение постурального дренажа;

д/ подготовка пациента к сбору мокроту на различные виды анализов.

Взаимозависимые:

Подготовить пациента к различным видам исследования.

Кровохарканье – наличие небольшого количества крови в мокроте. Кровохарканье любого происхождения может предшествовать легочному кровотечению.

Для легочного кровотечения характерно - выделение алой пенистой мокроты.

Сестринский уход при кровохарканье.

Цель ухода:

· оказать помощь при легочном кровотечении.

План ухода:

· Вызвать врача.

· Оценить функциональное состояние пациента.

· Приготовить аптечку для оказания экстренной помощи.

· Оказать доврачебную помощь.

Сестринские вмешательства:

Независимые:

1. Оценить функциональное состояние: измерить АД и РS, ЧДД.

2. Создать физический и психологический покой.

3. Доложить врачу.

4. Придать полусидячее положение.

5. Обеспечить потоком, салфеткой.

6. Дать холодное питье.

7. Приготовить кровоостанавливающие средства: шприцы, тампоны и т.д.

Зависимые:

Выполнить назначение врача.

! Категорически запрещается ставить банки, горчичники, грелки на грудную клетку.

Боль в грудной клетке – возникает при патологических процессах листков плевры.

Следует учитывать:

· локализацию боли;

· интенсивность и характер боли;

· причину усиления или уменьшения боли.

Сестринский уход при болях в грудной клетке.

Цель ухода:

· купировать боль.

Сестринские вмешательства:

Независимые:

· Доложить врачу.

· Придать пациенту положение для снижения чувства боли (уложить на больной бок, что несколько ограничивает трение листков плевры и боль уменьшается).

· Объяснить и обучить пациента дышать поверхностно.

Зависимые:

Выполнить назначение врача:

· введение обезболивающих средств;

· проведение отвлекающих процедур (постановка горчичников и т.д.).

Задания.

1.Научиться подсчитывать ЧДД пациенту в покое и после физической нагрузки.

2.Зарисовать патологические типы дыхания.

3.Осуществлять уход при кашле, обучить пациента кашлевой дисциплине.

4.Уход за больным при одышке.

Рисунок 1

Рисунок 3

Сфигмограф Фирордта

Сфигмограф Маре. Иллюстрация из книги 1881 года

Сфигмограф Деджона

Сфигмограф Франк-Петтера

VASERA VS-1500N СФИГМОМЕТР, ЯПОНИЯ

Рисунок 2