МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Развитие пространственного мышления студентов

на уроках черчения»

Донецк

2020

Содержание

|

Введение………………………………………………………………………… -

Теоретическая часть………………………………………………………. -

Методическая часть……………………………………………………….. -

Практическая часть……………………………………………………….. Заключение…………………………………………………………………….. Список литературы…………………………………………………………… Приложение (примеры игр, упражнений, задач на развитие пространственного мышления)………………………………………………. |

3 4 8 14 17 18

19 |

Введение

Одна из основных задач педагогической психологии состоит в изучении закономерностей интеллектуального развития студентов в процессе обучения. Важной стороной этого развития является пространственное мышление, обеспечивающее ориентацию в пространстве (практическом и теоретическом), эффективное усвоение знаний, овладении разнообразными видами деятельности.

Формы и уровни пространственного мышления определяются объективным содержанием материала (характером его наглядности, условности обобщенности), а также познавательной активности субъекта, реализуемой в процессе решения задач, требующих создания пространственных образов и оперирования ими. Уровень этой активности зависит от овладения студентами средствами деятельности, т.е. способами представления.

I. Теоретическая часть

1.1 Значение пространственного мышления в образовательной и профессиональной деятельности.

Трудно назвать хотя бы одну область деятельности человека, где бы умение ориентироваться в пространстве (видимом и воображаемом) не играло существенной роли.

Свободное оперирование пространственными образами является тем фундаментальным умением, которое объединяет разные виды образовательной и трудовой деятельности. Оно рассматривается как одно из профессионально важных качеств. Неслучайно поэтому трудовое обучение в его различных формах (общеобразовательная школа, профтехучилище, вуз, обучение на производстве и т.п.) имеет в качестве основной задачи наряду с формированием у студентов профессиональных компетенций, развитие их пространственного мышления. Последнее является существенным компонентом в подготовке к практической деятельности по многим специальностям.

В настоящее время в науке и технике широко используется графическое моделирование, позволяющее более наглядно выявлять исследуемые теоретические зависимости, прогнозировать их проявление в различных областях действительности.

Овладение современными научными знаниями, успешная работа во многих видах теоретической и практической деятельности непрерывно связаны с оперированием пространственными образами.

Графическое моделирование широко используется при усвоении технических знаний. Чертежи, графики, электротехнические, кинематические схемы, инструкционные карты применяются для описания различных технических объектов и технологических процессов. Чертеж – язык техники. Будучи наглядным изображением, он моделирует разнообразные свойства и отношения, присущие техническим объектам. Оперирование образами технических объектов осуществляется, как правило, при опоре на пространственные схемы, что составляет важнейшую особенность технического мышления.

Оперировать техническим образом – это значит не только иметь представление о конкретном предмете (станке, машине, механизме), находящемся в статическом состоянии в пространстве, но и видеть его в движении, изменении, взаимодействии с другими техническими объектами, т.е. в динамике. Любая графическая модель есть плоскостное изображение, по которому требуется воссоздать пространственное положение реального технического объекта.

Пространственное мышление как разновидность образного мышления играет важную роль не только в овладении знаниями основ наук, но и во многих областях трудовой деятельности.

Отличительной особенностью трудовой деятельности человека в условиях современного производства является опосредствованный характер управления автоматически действующими техническими объектами и технологическими процессами. В целом ряде профессий рабочие операции осуществляются не с реальными производственными объектами (машинами, механизмами, устройствами), а с их заменителями в виде различных приборных панелей, пультов управления, пространственных макетов и т.п. Результаты считывания информации, поступающей на пульт управления, необходимо наложить на образ действующего объекта, сопоставить два различных наглядных плана анализа, что требует хорошо развитого пространственного мышления.

1.2 Специфика пространственного мышления

Анализ различных видов графических моделей показывает, что наглядно может быть воспроизведено как очень конкретное знание об объекте, так и знание теоретическое, абстрактное, отвлеченное.

В пространственных образах, возникающих на графической основе, могут воспроизводиться пространственные зависимости единичного, конкретного предмета: форма, величина, его положение на плоскости, в системе других объектов. Но в них могут воспроизводиться и пространственные свойства, присущие разнородным предметам, а также их состояния (перемещения, вращения и т.п.). В первом случае пространственные связи легко устанавливаются эмпирически, т.е. выделяются из конкретного предмета, чувственно воспринимаемого или представляемого по памяти. Во втором случае они конструируются теоретически, в виде различных пространственных схем, так как в каждом отдельном примере они не даны. Их можно выделить лишь путем мысленного преображения предметов, моделирования их пространственных свойств и отношений.

Пространственное мышление является специфическим видом мыслительной деятельности, которая имеет место в решении задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом пространстве (как видимом, так и воображаемом). В своих наиболее развитых формах это есть мышление образами, в которых фиксируются пространственные свойства и отношения. Оперируя исходными образами, созданными на различной наглядной основе, мышление обеспечивает их видоизменение, трансформацию и создание новых образов, отличных от исходных.

Главным содержанием данного вида мышления является оперирование пространственными образами, в процессе решения практических и теоретических (графических) задач. Это оперирование обеспечивается деятельностью представления, которая опирается на восприятие реальных объектов или их графических изображений, что требует постоянного перекодирования образов, создаваемых на разнотипной наглядной основе.

Основной оперативной единицей пространственного мышления является образ, в котором представлены по преимуществу пространственные характеристики объекта: форма, величина, взаимоположение составляющих его элементов, расположение их на плоскости, в пространстве относительно любой заданной точки отсчета.

Таким образом, пространственное мышление формируется в основном на графической наглядной основе, в условиях оперирования образами по памяти в процессе решения учебных задач.

1.3 Особенности пространственного образа

Содержанием пространственного мышления является оперирование пространственными образами в видимом или воображаемом пространстве на основе различных графических изображений, что связано с необходимостью «перекодирования» образов, создаваемых на разной наглядной основе.

Выделение пространственных зависимостей из объекта восприятия часто затруднено ввиду сложности его конструкции. Многие особенности (например, внутреннее строение) скрыты от непосредственного наблюдения. Поэтому выделять пространственные зависимости, присущие объекту, нередко приходится опосредствованно, через сравнение, сопоставление различных частей и элементов конструкции.

Пространственные свойства и отношения неотделимы от конкретных вещей и предметов – их носителей, но наиболее отчетливо они выступают в геометрических объектах (объемных телах, плоскостных моделях, чертежах, схемах и т.п.), которые являются своеобразными абстракциями от реальных предметов. Поэтому геометрические объекты (их различные сочетания) служат тем основным материалом, на котором создаются пространственные образы и происходит оперирование ими. Пространственные свойства (форма, величина, протяженность), характеризуя контур объекта (обозначая его границы), придают ему предметную определенность, обособленность, индивидуальность.

Анализ различных видов графических моделей показывает, что наглядно может быть воспроизведено как очень конкретное знание об объекте, так и знание теоретическое, абстрактное, отвлеченное.

В пространственных образах фиксируется геометрические особенности статичных предметов, т.е. то, чем отличается один предмет от другого: форма, величина, пространственное соотношение частей и целого, протяженность предметов, положение на плоскости или в пространстве.

Пространственное мышление оперирует и пространственными образами единичных объектов, и обобщенными образами-схемами.

Пространственные образы, создаваемые на различной графической основе, являются сложными по своей природе. В них представлено и единичное, и всеобщее, и конкретное, и абстрактное, и эмпирическое, и теоретическое. В них фиксируются пространственные зависимости, присущие как отдельным предметам, так и целому классу предметов, имеющих общие геометрические конструктивно-технические особенности.

В зависимости от характера наглядного материала создаются образы разной степени обобщенности, конкретности, различные по содержанию.

2. Методическая часть

2.1 Структура пространственного мышления

Пространственное мышление – это специфический вид умственной деятельности, обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения разнообразных графических задач.

Создание этих образов и оперирование ими – тесно взаимосвязанные процессы. В основе каждого из них лежит деятельность представления, однако структура этой деятельности, условия ее осуществления в обоих случаях различны. В одном случае эта деятельность направлена на создание пространственного образа. В другом – на его переработку (мысленное видоизменение, преображение) в соответствии с поставленной задачей.

Выделяя оперирование образами в особый вид деятельности представления, не совпадающий ни по своему содержанию, ни по условиям осуществления, ни по результатам с процессом создания образа, мы получаем возможность определить основную функцию пространственного мышления. Под пространственным мышлением подразумевается свободное оперирование пространственными образами, созданными на различной наглядной основе, их преобразование с учетом требований задач.

Создание образов обеспечивает накопление представлений, которые по отношению к мышлению являются исходной базой, необходимым условием его осуществления. Чем богаче и разнообразнее запас пространственных представлений, чем наиболее совершенны способы их создания, тем легче будет протекать процесс оперирования ими, т.к. нельзя оперировать тем, чем не овладел, чего не имеешь в наличии.

Создание образов идет на различной графической основе путем ее мысленного преобразования. Оперирование пространственными образами осуществляется в условиях графических задач. Часто с отвлечением от исходной наглядной основы и подчинено целям поставленной задачи. Преобразование пространственных образов нередко осуществляется одновременно в нескольких направлениях или, наоборот, очень избирательным, что отражается на структуре пространственных образов. Этим определяется сложность выполняемых мысленно преобразований, а тем самым и структура пространственного мышления.

2.2 Уровни развития пространственного мышления студентов.

Решающее значение для усвоения студентами графических знаний имеет уровень развития у них пространственного мышления. Основными показателями при этом являются: тип оперирования образами, его широта и полнота.

Выделены три типа оперирования пространственными образами. Первый характеризуется тем, что исходный образ преобразуется по пространственному положению. Второй связан с изменением формы (структуры) создаваемого образа. При третьем типе преобразования образа выполняются путем многократных его изменений как по пространственному положению, так и по структуре (форме).

Под широтой оперирования образом понимается степень свободы оперирования (манипулирования, трансформации) образом на разном графическом материале, свобода перехода от одного вида изображений к другому (например, от рисунка к чертежу, от чертежа к чертежу, от чертежа к схеме и обратно).

Полнота образа характеризует степень отображения в изображении всех структурных элементов предмета.

Полноценное творческое овладение студентами навыками графического конструирования возможно при условии специальной организации, их образовательной деятельности, направленной на овладение названными типами оперирования. В связи с этим возникает необходимость выявления таких средств обучения, которые позволили бы целенаправленно развивать у студентов образное пространственное мышление. Ими могут служить специальные графические задания на мысленное преобразование предметов.

Наши наблюдения позволили выявить три группы студентов с разным уровнем пространственного мышления.

Первая – студенты с высоким уровнем пространственного мышления. Оперируя созданными образами, они легко изменяют их как по пространственному положению, так и по форме (структуре). Создаваемые ими образы отличаются большой устойчивостью, прочностью и динамичностью. Они легко изменяют систему пространственной ориентации к произвольно заданной точке отсчета. Возникающие образы прочно удерживаются в памяти на каждой стадии преобразования. Пространственные операции большей частью осуществляются ими без опоры на изображение, в уме. Характерной особенностью мыслительной деятельности этих студентов является осознанность всех совершаемых пространственных операций. При этом мыслительные действия согласуются с рациональным подходом к фиксированию изменений пространственных свойств предметов на чертеже. Успешность решения ими задач на преобразование определяется прежде всего высоким уровнем развития у них пространственных представлений, их устойчивостью и прочностью удержания в образной (оперативной) памяти, готовностью осмысливать и согласовать собственные мысленные действия с графическими преобразованиями исходных изображений, заменяющими реальные предметы.

Вторая группа студентов со средним уровнем пространственного мышления – в отличии от первой выполняет только те задания, которые связаны с различными действиями на перемещение предмета и его частей в пространстве. У них создаваемые образы достаточно подвижны, но не всегда имеют необходимую устойчивость и прочность в тех ситуациях, когда требуется фиксировать в памяти пространственное перемещение частей предмета и устанавливать новые их соотношения, требуемые условием задания. Из-за недостаточной прочности их образной памяти они не успевают проанализировать всех изменений пространственных соотношений частей видоизменяемого предмета и прибегают в большинстве случаев к графическим изображениям, пытаясь закрепить возникающие образы и создать опору для последующих действий. Задания, касающиеся более глубоких преобразований структуры предмета путем удаления или углубления частей (т.е. на создание и оперирование новыми конструктивными элементами), являются для них более трудными, чем на комбинирование с заданными исходными частями предмета.

Третья группа студентов с низким уровнем пространственного мышления. Им более доступны простые случаи перемещения частей предмета, также, как перестановка и сдвиг того или иного элемента без изменения пространственной ориентировки. С большими затруднениями выполняют они операции мысленного вращения части или предмета в целом. При оперировании образом эти студенты придерживаются системы ориентации в пространстве от фиксированной «в себя» точки отсчета (т.е. от исходной позиции наблюдателя), переход же на новую систему ориентации, требующей отсчета от любой заданной точки в пространстве, связан у них с преодолением больших затруднений. Создаваемые образы отличаются у них малой подвижностью и фрагментарностью. Результаты преобразования часто до конца не осознаются. Им требуется опора на изображение, позволяющая закреплять в памяти и удерживать создаваемые образы, контролировать свои действия по преобразованию путем поэлементного анализа и фиксации на чертеже стадии преобразования формы предмета.

Описанные показатели и уровни состояния развития пространственного мышления учащихся помогают преподавателю проследить за эффективностью использования новых видов графических задач в обучении.

2.3 Формирование пространственных представлений (мышления)

Пространственное мышление формируется в системе знаний, подлежащих усвоению. Каждый учебный предмет своим содержанием определяет требования к развитию пространственного мышления.

В ходе онтогенеза пространственное мышление развивается в недрах тех форм мышления, которые отражают закономерные этапы общего интеллектуального развития. Сначала оно формируется в системе наглядно-действенного мышления. Затем в своих наиболее развитых и самостоятельных формах выступает в контексте образного мышления. По мере овладения предметной деятельностью, графической культурой, определенной системой знаний, умений и навыков формируются более теоретические формы пространственного мышления.

Оперирование пространственными свойствами и отношениями на ранних этапах синтеза осуществляется в основном в предметно-практической манипулятивной форме. Оно происходит в пространстве, в пределах трех измерений, когда в качестве основной системы отсчета используется «схема тела».

Овладевая миром вещей и явлений, учащиеся познают их пространственные свойства путем выделения прежде всего отношений порядка, т.е. путем расположения объектов по отношению друг к другу, через выделение их контура, анализ его особенностей. Выделение контура дает возможность зрительно обособить объект, отграничить его от других, исследовать его предметные свойства – действовать в соответствии с его общественной функцией и т.п. Именно топологические представления служат основным источником формирования пространственного мышления в детстве.

Однако приобщение к изобразительной (графической) деятельности знаменует тот факт, что студенты начинают оперировать пространственными свойствами и отношениями в системе не только трех, но и двух измерений, т.е. не только в пространстве, но и в плоскости, постоянно преобразовывать (перекодировать) трехмерные образы в двухмерные и наоборот, одновременно использовать и те и другие.

Расширяются и усложняются при этом формы наглядности. В качестве наглядного материала используются не только реальные (объемные) предметы, но и их плоскостные изображения.

Формируются на этой основе разнообразные проективные пространственные представления. Существенные изменения наблюдаются в используемых системах отсчета. Они становятся более разнообразными, произвольно регулируемыми. Ориентация по схеме тела перестает быть определяющей для установления пространственных связей и зависимостей. Наряду с ней и на ее основе формируются другие системы отсчета, где за исходную точку отсчета принимается не сам человек, а любой другой объект (материальный или идеальный). Этот этап в развитии пространственного мышления известен в психологии как смена способов ориентации. Переход от образов типа «карта-путь» к образам типа «карта-обозрение» по терминологии Ф.Н.Шемякина.

Дальнейшее развитие пространственного мышления идет по линии усложнения всех форм ориентации в пространстве, обогащения их теоретическим содержанием, усложнения задач, в которых требуется преобразование наглядной ситуации путем ее восприятия или не представлению наглядного и многопланового оперирования пространственными образами. Все это создает условия для овладения разнообразными навыками построения, вычисления, измерения. Формируются метрические представления, обеспечивающие оперирование такими пространственными свойствами, как удаленность, протяженность, длина, ширина и т.п. На этой основе становится возможным решение задач, связанных с преобразованием различных геометрических форм путем их предметного или графического моделирования. Используемые при этом средства наглядности становятся более условно-схематическими. Такова общая логика развития пространственного мышления.

В практике обучения можно выделить три линии ее развития: 1) переход от трехмерного пространства к двухмерному (от объемного к плоскостному) и обратно; 2) переход от наглядных изображений к условно-схематическим и обратный процесс; 3) переход от фиксированной в себе точки отсчета к свободно выбранной или произвольно заданной.

По моим наблюдениям, у студентов, приступающих к изучению курса черчения, пространственные (трехмерные) представления более развиты, чем плоскостные (двухмерные). Однако возможность студентов первого курса «работать» одновременно и в плоскости, и в пространстве тормозится из-за того, что студенты привыкли работать только с двухмерными изображениями, т.е. у подавляющего большинства первокурсников уровень пространственного мышления низок.

Основополагающим понятием при оперировании пространственными соотношениями в процессе перехода от плоскости к пространству и обратно является понятие проекции. В ходе изучения черчения студенты овладевают этим понятием сначала чисто эмпирически, интуитивно, а затем в соответствии с его научным содержанием.

Мои многолетние наблюдения показывают, что ознакомление с теоретическим содержанием этого понятия осуществляется слишком поздно в 8-9 классах и далеко не во всех школах изучается черчение. Это неоправданно тормозит развитие проективных представлений студентов. Они не осознают в должной мере, что любая плоскостная фигура есть своеобразная проекция объемной фигуры.

Чтобы успешно развивать пространственные представления у студентов, нужно учить их анализу формы предмета. Это обучение нужно проводить не только в начале изучения курса черчения, но и на протяжении всего времени обучения черчению при рассмотрении соответствующих вопросов.

Целенаправленное наблюдение предмета, запоминание его образа, анализ формы сложного предмета путем расчленения его на простые геометрические тела и последующий синтез представляют собой действия, содействующие развитию пространственных представлений.

Специально разработанная, тщательно продуманная и правильно примененная система упражнений – следующее звено и наиболее верное средство успешного развития пространственных представлений.

Продуманная система упражнений отличается последовательностью заданий, связанных между собой единой тематикой. Очевидно, что система упражнений должна включать в себя анализ формы предмета путем мысленного расчленения его на простые геометрические тела; определение по изображениям пространственного расположения поверхностей; определение проекций вершин и точек, лежащих на ребрах и гранях, добавление новых проекций по заданным; выполнение наглядных изображений; воссоздание по изображению объемной формы предмета; чтение чертежей и т.д.

3. Практическая часть

3.1 Принципы создания системы упражнений

Придуманную, методически оправданную и хорошо зарекомендовавшую себя на практике систему упражнений предложил в своё время А.А.Серебряков. Упражнения объединены им по типам. Перед упражнениями каждого типа становится своя задача, вытекающая из теоретических основ развития пространственного мышления.

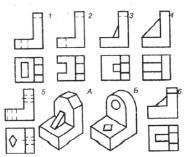

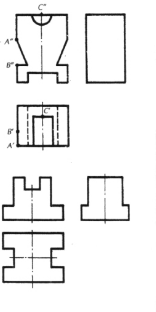

Первый тип упражнений – сравнение чертежа детали с реальной деталью, а затем с ее наглядным изображением.

Вначале учащимся предлагается найти среди множества натуральных деталей только те, которые изображены на чертеже.

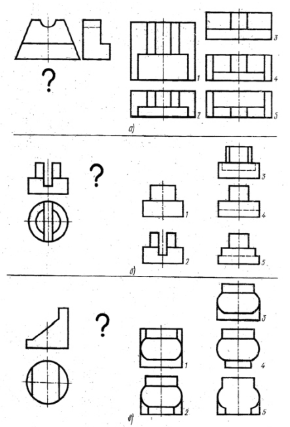

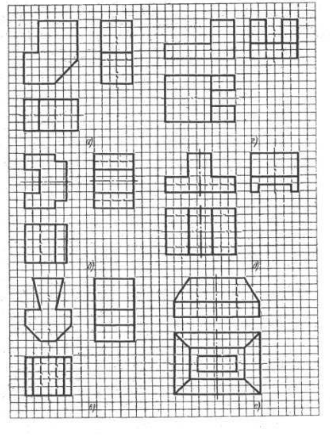

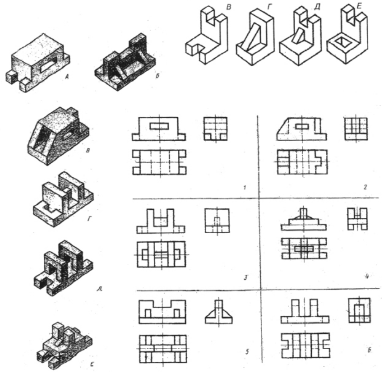

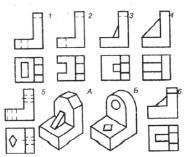

Следующий этап проведения упражнений первого типа – отыскать по чертежу детали ее наглядное изображение (приложение 1).

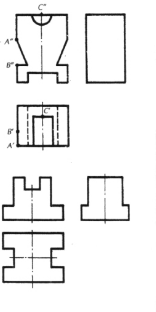

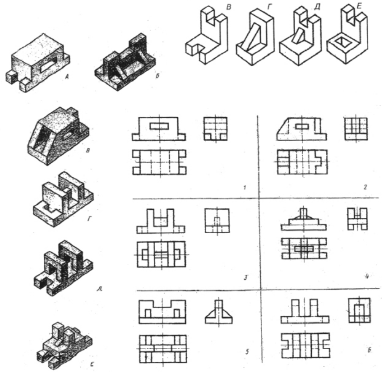

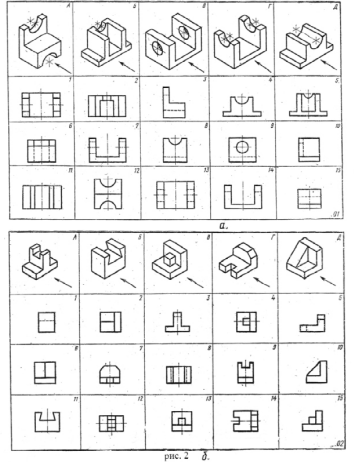

Второй тип упражнений (приложение 2) – сопоставление прямоугольных проекций и наглядных изображений с фиксацией внимания студентов на отдельных гранях предмета.

Третий тип упражнений (приложение 3) – построение проекций точек, заданных на поверхностях деталей.

Четвертый тип упражнений – уяснение формы предмета посредством расчленения его на отдельные геометрические тела.

Пятый тип упражнений (приложение 4) – дочерчивание пропущенных на чертежах линий.

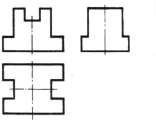

Шестой тип упражнений (приложение 5) – построение третьей проекции по двум заданным.

При подготовке заданий этого типа нужно следить за тем, чтобы условия их были знакомы студентам, и один из видов отражал бы характерные признаки формы предмета.

Седьмой тип упражнений (приложение 6) – построение наглядных изображений.

Наряду с обычными упражнениями, требующими от студентов решения в графической форме, есть задания, на которые ответ дается в графической форме, но условия задачи не перечерчиваются, упражнения на сравнение изображений, на выбор готового ответа из системы предложенных, задания, имеющие проблемный характер.

Такая система упражнений, где значительная часть заданий выполняется без вычерчивания, позволяет проделать большое количество упражнений, способствует формированию умения читать чертежи. Следовательно, подобная система упражнений наиболее подходит для образовательных учреждений СПО.

Главная цель этих упражнений – максимальное развитие пространственных представлений студентов и на этой основе формирование навыков чтения чертежей.

Подводя итог сказанному о развитии пространственного мышления студентов, можно отметить, что:

-

Упражнения играют важную роль в развитии пространственного мышления студентов.

-

Преподаватель в поисках наиболее эффективного пути развития пространственного мышления студентов должен наряду с систематическим изложением учебного материала основное внимание направлять на разработку специальной системы упражнений для студентов.

Совершенствование и разнообразие этой системы от урока к уроку и из года в год, определение упражнений, наиболее полезных для студентов, тщательный подбор опубликованных и разработка собственных упражнений, совершенствование их формы и содержания – все это важная составляющая часть моей работы.

-

Система упражнений должна состоять из перечисленных выше основных их типов и содержать достаточное количество вариантов, единых для всей группы заданий, а также задания разноуровневые с учетом различных уровней развития пространственного мышления, а следовательно и оценивания достижений студентов.

-

Каждое упражнение должно быть выполнено графически таким образом, и содержать такие вопросы, чтобы содействовать сознательной и активной работе мысли учащихся.

3.2 Задачи на развитие подвижности пространственных представлений студентов (из личного опыта работы)

В своей работе для запоминания тяжелого материала, для развития пространственного мышления я использую игры, упражнения, интересные задачи:

-

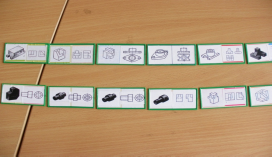

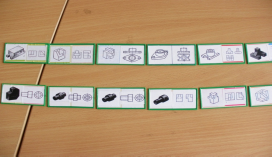

«Подбери пару». Эта игра подходит там, где возможно однозначно сформулировать «вопрос-ответ» (например, условные обозначения - их расшифровка, задание на выполнение сечения - сечение и т.д.). Ученик должен подобрать пары «вопрос-ответ». Проверить себя просто: нужно перевернуть карточки обратной стороной, на обороте каждой пары - общая картинка.

-

«Мозаика». Правила игры: студент получает карту, расчерченную на квадраты, в квадраты вписаны ответы, на маленьких карточках записаны вопросы. Нужно разместить вопрос на ответы.

-

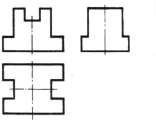

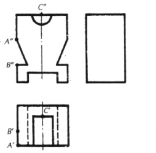

«Кубики» (рисунок 1). Каждому студенту дается комплект из 4-х кубиков, соответственно шесть задач (вариантов), которые он должен правильно составить.

-

«Лото». Сейчас эта игра у меня в стадии оформления. Суть игры: Играть вдвоем, втроем, вчетвером. Комплект состоит из 23 больших карт с ответами и 30-45 карточек с вопросами. Нужно разложить вопрос на ответы.

-

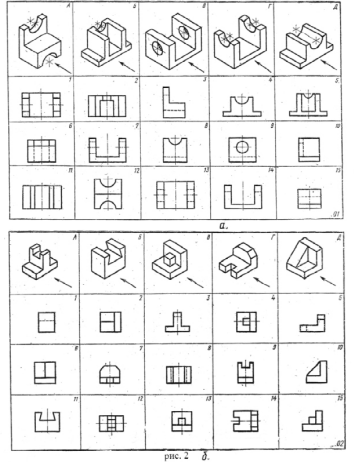

«Домино» (рисунок 2). Суть игры как в настоящем домино, только вместо цифр изображения деталей и проекции или изображения деталей и сечения.

Рисунок 1.

I тип упражнений - для каждого наглядного изображения найти соответствующие проекции;

II тип упражнений - по двум проекциям найти третью проекцию (кубики с наглядными изображениями не давать). При этом можно предложить два варианта: а) вид спереди и вид сверху, найти соответствующий вид сбоку; б) вид спереди и вид сбоку, найти соответствующий вид сверху.

«Домино» . На одну сторону домино наклеены проекции детали, вторую - наглядные изображения деталей. Для игры студенты разбиваются на группы по 4 человека. В каждом образуют две команды. Участники берут со стола 7 карт - домино и по команде преподавателя начинают игру. К наглядному изображению находят соответствующие проекции деталей, к ним - изображения и так далее. Игра продолжается как в настоящем домино. Команда, которая закончила игру первой, считается победителем.

Рисунок 2.

Есть также комплект домино к теме «Разрезы». На одной стороне наклеены виды деталей с обозначенным разрезом, на вторую - разрезы. Правила игры те же. В 2019 – 2020 учебном году студентов с высоким уровнем пространственного мышления по сравнению с 2015 - 2016 годом стало на 15% больше. Они получают индивидуальные задания повышенной сложности, оригинальные задания на сообразительность, из серии «Интересное черчение», «Интересные проекции», что способствует развитию пространственного представления (мышления).

Уроки должны захватывать студентов, пробуждать в них интерес и мотивацию, обучать самостоятельному мышлению и действиям. Эффективность и сила воздействия на эмоции и сознание студентов в большой степени зависят от моего умения и стиля работы. Являясь преподавателем общепрофессионального и профессионального учебных циклов основной целью своей педагогической деятельности ставлю качественную подготовку рабочих кадров с высокой профессиональной компетентностью, владеющих родственными профессиями.

Успешное сочетание учебной и внеурочной деятельности, организация научно – исследовательской деятельности студентов, кружковая работа дает положительные результаты в подготовке студентов к современной жизни.

В своей работе я использую творческие задания. Творческие задания - это метод, в отличие от традиционных, требует от студентов не простого воспроизведения информации, а творчества, пространственного мышления, поскольку содержит в своих условиях элементы неизвестности, простор для размышлений и даже фантазий.

Выводы

Анализ пространственного мышления в работе ведется в соответствии с основными положениями психологии о соотношении обучения и умственного развития.

При исследовании особенностей пространственного мышления наиболее отчетливо выступает общая психологическая закономерность, согласно которой развитие мышления идет через овладение студентом средствами умственной деятельности.

В интересующем нас аспекте умственная деятельность выступает как деятельность представления, составляющая центральное звено при формировании пространственного мышления.

Список литературы

-

Зигрокова Л.В., Николина В.В. Теория и технология обучения: Учеб. Пособие – М.: Высш. школа 2004. – 157с

-

Педагогика профессионального образования: Учеб. Пособие/ Под ред. В.А.Сластинина – М.: Академия, 2004. – 368с.

-

Громова Т. Критерии и оценка качества образования II Директор школы – 2006. №5 – с 51-55

-

Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления в процессе обучения. В сб. – Умственное развитие и его диагностика. Горький, 1991

-

Основы методики обучения черчению/ Под ред. А.Д.Ботвинникова – М., 1993

-

И.С.Вишнепольский. Преподавание черчения в средних профессионально-технических училищах – М.: Высш. школа, 1990

-

Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф. Научные основы формирования графических знаний, умений и навыков школьников – М.: Педагогика, 1989

-

И.С.Якиманская, Развитие пространственного мышления школьников. – М.: Педагогика, 1994

-

Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения: Дидактика в диалогах – М.: Народное образование, 2004

-

Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. – Екатеринбург: Издательство «Деловая книга», 1998

П РИЛОЖЕНИЕ 1

РИЛОЖЕНИЕ 1

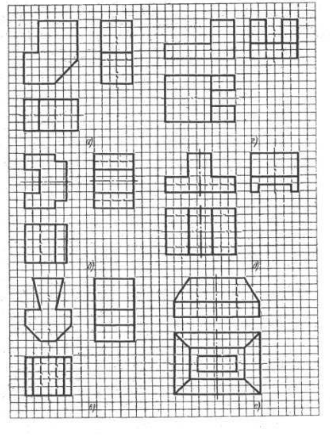

Задание

По чертежам деталей (1-6) найдите их технические рисунки (А-Е) и запишите, какие цифровые обозначениям (1-6) чертежей соответствуют буквенным обозначениям рисунков (А-Е).

Ответы: 1-___; 2-___; 3-___;

4-___; 5-___; 6-___.

1-___; 2-___; 3-___;

4-___; 5-___; 6-___.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

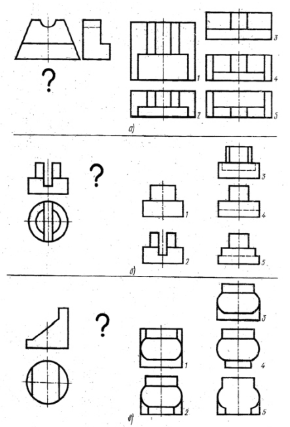

На рис. 2 а, б даны расположенные в беспорядке изображения детали: в одном из рядов – главные виды, в другом – виды сверху, в третьем – виды слева. Из четырех изображений в ряду лишь одно соответствует данной детали. Укажите правильно выполненные виды по имеющимся номерам.

О твет: А главный вид - _____; вид сверху- ____; вид слева- ____.

твет: А главный вид - _____; вид сверху- ____; вид слева- ____.

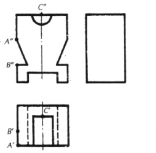

П РИЛОЖЕНИЕ 3.

РИЛОЖЕНИЕ 3.

На изображении не дочерчен вид слева.

Дополните его необходимыми линиями.

Какие элементы деталей изображают

эти линии? Ответьте устно.

Постройте на виде слева проекции

точек А, В и С, обозначьте их.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Дополните виды детали недостающими

линиями. Выполните технический

рисунок детали.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

На рис. 4 а-в дано по две проекции трех различных деталей. На месте недостающих проекций стоят знаки вопроса. Справа приведено по пять изображений; в каждом случае только одно из них является правильным ответом на вопрос, а остальные четыре содержат ошибки. Запишите в рабочей тетради номер третьей проекций, соответствующий двум другим. Укажите основные ошибки в остальных изображениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Постройте наглядное изображение детали (фронтальную диметрическую или изометрическую проекции одной из деталей изображенных на рисунке), пользуясь справочной карточкой.

22

РИЛОЖЕНИЕ 1

РИЛОЖЕНИЕ 1

твет: А главный вид - _____; вид сверху- ____; вид слева- ____.

твет: А главный вид - _____; вид сверху- ____; вид слева- ____. РИЛОЖЕНИЕ 3.

РИЛОЖЕНИЕ 3.