СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическая разработка теоретического занятия для преподавателя Тема: «Кишечные инфекции. Сестринский уход при брюшном тифе, паратифе А и В»

Просмотр содержимого документа

«Методическая разработка теоретического занятия для преподавателя Тема: «Кишечные инфекции. Сестринский уход при брюшном тифе, паратифе А и В»»

|

| Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский базовый медицинский колледж» |

| Система менеджмента качества |

|

| Рассмотрена и одобрена на заседании ЦМК _________________________________ (наименование ЦМК) Протокол № ___ от «______»_________________ 20___ Председатель ЦМК ___________________________________ (подпись, Ф.И.О.) |

Профессиональный модуль «Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессе

34.02.01Сестринское дело»

МДК 34.02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»

Раздел «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях»

Методическая разработка

теоретического занятия для преподавателя

Тема: «Кишечные инфекции. Сестринский уход при брюшном тифе, паратифе А и В»

Щигры – 2021

Тема занятия: «Кишечные инфекции. Сестринский уход при брюшном тифе, паратифе А и В»

1 Тип занятия: лекция.

2 Место проведения, продолжительность занятия:

кабинет анатомии, 90 мин.

3 Методы обучения: словесные, наглядные, активные методы обучения (проблемная беседа, моделирование).

Цели занятия:

- раскрыть цели сестринской помощи при кишечных инфекциях (брюшном тифе, паратифе А и В);

- развивать способности в установлении и поддержании психологического контакта в общении с пациентами с брюшным тифом и паратифом А и В;

- формировать навыки эффективного общения и в оказании сестринской помощи пациентам с брюшным тифом и паратифом А и В;

- помочь обучающимся осмыслить практическую значимость изучаемого материала, выбрать для себя наиболее эффективную позицию общения с пациентами при брюшном тифе и паратифе А и В.

5. Требования к уровню освоения дидактических единиц:

уметь:

применять техники и приемы сестринского процесса при брюшном тифе и паратифе А и В в профессиональной деятельности;

использовать алгоритмы оказания сестринской помощи в процессе работы с пациентами инфекционного профиля;

- уметь проводить противоэпидемические мероприятия в очаге кишечной инфекции;

- знать эпидемиологическую ситуацию, основные свойства возбудителя, пути передачи при брюшном тифе и паратифе А и В, группы риска, основные клинические проявления, методы диагностики, принципы лечения и профилактики кишечной инфекции;

- уметь обеспечить инфекционную безопасность пациента и медсестры;

- уметь осуществлять и документировать отдельные этапы сестринского процесса при уходе за пациентами с брюшном тифе и паратифе А и В;

- уметь оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях.

знать:

- знать определение понятий брюшной тиф и паратиф А и В;

- знать систему организации медицинской помощи инфекционным больным с брюшным тифом и паратифом А и В;

- знать основные свойства возбудителя, эпидемиологические особенности, клинические проявления, синдромы, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики кишечных (брюшном тифе и паратифе А и В) заболеваний;

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар.

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения.

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска.

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде.

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность.

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики.

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы.

Оснащение занятия: компьютер, мультимедийный проектор.

7. План занятия

| Этап занятия | Продолжительность этапа |

| Организационный момент | 2 мин |

| Мотивация изучаемой темы | 5 мин |

| Совместное целеполагание | 10 мин |

| Изучение нового | 50 мин |

| Обобщение и систематизация знаний студентов по изучаемой теме (закрепление материала) | 10 мин |

| Рефлексия, само- и взаимооценка (достижение цели занятия) | 5 мин |

| Подведение итогов занятия. Выставление отметок | 5 мин |

| Задание на дом | 3 мин |

Ход занятия

Организационный момент.

Преподаватель приветствует студентов, отмечает отсутствующих, фиксирует готовность аудитории и ТСО к занятию. Студенты приветствуют преподавателя, организуют рабочие места, знакомятся с планом занятия.

Мотивация изучаемой темы.

Преподаватель с помощью эвристической беседы раскрывает актуальность темы. Направляет мыслительный процесс студентов на данную тему с помощью вопросов, обращает внимание на ее важность для профессиональной деятельности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает сестринский персонал как реальный потенциал для удовлетворения растущих потребностей населения в доступной медицинской помощи.

3. Совместное целеполагание.

Преподаватель помогает сформулировать цели занятия. Студенты осмысливают информацию, формулируют цель занятия, включаются в активное сотрудничество с преподавателем.

- Каких целей мы попытаемся достичь на сегодняшнем занятии?

- Как эти знания и умения могут пригодиться в вашей дальнейшей профессиональной деятельности?

Цель: формирование знаний студентов об основных инфекционных заболеваниях, об основных способах профилактики инфекционных заболеваний.

Основные термины и понятия: сестринский процесс, сестринский диагноз, сестринская помощь, инфекция, карантин, иммунитет, эпидемия, пандемия, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, вакцина, сыворотка.

4. Изучение нового.

Преподаватель знакомит студентов с новой информацией по теме. Студенты слушают, отвечают на предложенные вопросы, записывают.

Брюшной тиф и паратифы А и В - это острые инфекционные заболевания, вызываемые сальмонеллами, которые оказывают свое патогенное действие благодаря наличию эндотоксина.

Возбудитель - salmonella typhi, аэробная, не образующая спор, хорошо подвижная (наличие жгутиков) грам-отрицательная палочка.

Особенности Salmonella typhi:

· Обладает нейротропным действием

· При распаде выделяет эндотоксин

· Имеет 3 антигена:

О – встречается только у больных

V – Встречается только у выздоравливающих

Н – встречается у переболевших и привитых

Источник инфекции- больной человек и бактерионоситель.

Механизм передачи- фекально – оральный.

Путипередачи -водный (основной), пищевой, контактно - бытовой.

Факторы - передачи -вода, пища, предметы обихода, мухи.

Инкубационный период- 2 недели. Начинается постепенно, с повышения температуры, общей слабости, головной боли. Продромальный период 4-5 дней (слабость, температура от 37 до 40).

В период основ проявлений:

Постоянная лихорадка. Постепенно нарастает температура, которая к концу 1-й недели достигает 39—40° и держится на этом уровне 2—3 недели

·Розеолёзная сыпь. На 8—10-й день болезни на коже груди и живота появляется розеолезная сыпь, обычно необильная ( рис), которая держится 4—5 дней, а иногда (в тяжелых случаях) — сыпь петехиальная. Свежие высыпания наблюдаются в течение всего лихорадочного периода.

·нарушение сознания

·снижение слуха

·рвота

Результаты сестринского осмотра:

·Язык – густо обложен налётом с отпечатками зубов по краям

·Живот – вздут

·Стул – задержан, в тяжёлых случаях – понос- жидкие выделения, напоминающие гороховый суп

·Сердце –тоны приглушены, АД снижено.

·Нервная система– кошмарные сны, галлюцинации.

·Паратиф А.По развитию и клиническому течению несколько отличается от клиники брюшного тифа. При паратифозной А инфекции заболевание, начавшись остро, нередко сопровождается гиперемией лица, инъекцией сосудов склер, легким конъюнктивитом, насморком, кашлем, герпесом на губах и крыльях носа, реже носовым кровотечением. Повышение температуры сопровождается ознобом, а снижение - потливостью. Тифозный статус выражен только при очень тяжелом течении заболевания.

Розеолезная сыпь, появляется в более ранние сроки заболевания и отличается полиморфностью.

·Паратиф В. Характеризуется выраженными желудочно-кишечными нарушениями. Заболевание нередко начинается остро, с выраженного озноба, мышечных болей, потливости в сочетании с острыми желудочно-кишечными нарушениями (понос, боли в животе, рвота); нередко отмечаются катаральные явления верхних дыхательных путей - гиперемия зева, сухой кашель, осиплый голос. Высыпание розеолезной сыпи наблюдается в ранние сроки (на 3-5-й день), она нередко бывает обильной и полиморфной.

Особенности сестринского ухода:

1.Обеспечение строгого постельного режима и покоя в течение всего периода заболевания. Расширение режима проводят постепенно. Больному разрешается садиться на 9— 10-й день установления нормальной температуры и ходить с 14—15-го дня. Быстрое расширение режима, диеты может привести к кровотечению или перфорации кишечника и рецидиву заболевания.

2. Обеспечение тщательного ухода за кожей и слизистыми оболочками полости рта, так как у тяжелых больных нередко образуются пролежни и стоматит. Несколько раз в день проводится туалет полости рта: слизистые оболочки щек, зубы и язык протираются ватными тампонами, смоченными 2 % раствором борной кислоты или другим слабым антисептическим средством.

3.Контроль за кормлением больного теплой пищей 4—б раз в день небольшими порциями. Тяжелобольных кормит обязательно палатная сестра.

4.Проведение профилактики обезвоживания: чаще поить — за сутки вводится 1,5—2 л жидкости в виде чая, настоя шиповника, клюквенного морса.

5.Вызов врача при признаках инфекционно – токсического шока: резкий озноб, высокая лихорадка, психическое возбуждение, двигательное беспокойство больного, тенденция к повышению артериального давления, тахикардия, бледность кожных покровов.

6. Применение пузыря со льдом над областью живота и вызов врача при признаках кишечного кровотечения: бледность кожных покровов и слизистых оболочек, снижение температуры, учащение пульса, головокружение, резкая слабость, падение кровяного давления. В кале у больного часто обнаруживается примесь темной крови, или появляется дегтеобразный стул.

7. Ежедневное сестринское обследование, выявление проблем пациента и решение их путём выполнения независимых сестринских вмешательств.

План сестринских вмешательств при брюшном тифе

Все больные брюшным тифом и паратифами, а так же вновь выявленные здоровые носители, подлежат обязательной госпитализации. В больнице они размещаются в специальных отделениях или боксированных палатах инфекционного отделения. В виду возможности перекрёстного заражения нельзя помещать в одной палате больных брюшным тифом, паратифами А и Б. Всех больных с неясной лихорадкой, длящейся больные более трех дней, необходимо проконсультировать у враче – инфекциониста.

Лабораторная диагностика брюшного тифа и паратифов

Устали от синдрома раздраженного кишечника?

Мебеверин-СЗ:

Снимает спазм и боль в животе

Восстанавливает тонус кишечника

Устраняет нарушения стула и вздутие!

Лейкопения, с относительным лимфомоноцитозом и эозинопенией.

Прямые методы.

Бактериологическое исследование.

На первой и второй неделе болезни возбудителя легче всего выделить из крови, с 3 – 4 недели – из испражнений и мочи, и в течение всего периода болезни – из дуоденального содержимого. Сальмонелл также можно выделить из костного мозга, гноя, экссудата, мокроты. Абсолютным показателем болезни является нахождение возбудителя в крови. Посев крови производят с первого дня болезни в количестве 10 мл в 100 мл 10-20% желчного бульона или среду Рапоппорта. Предварительный диагноз через 2 дня, окончательный – через 4 дня. Тщательное, правильно проведённое технически бактериологическое исследование позволяет обнаружить возбудителей у 80-90% больных.

Косвенные методы.

А. Серологическое исследование.

Особенности ухода и противоэпидемический режим при брюшном тифе и паратифах

При угрозе микрофлоре кишечника

Современный итальянский пребиотик и пробиотик

3 миллиарда пробиотических бактерий

800 мг пробиотика инулина!

I Мотивация

II Цель ухода:

1.Обеспечение функционирования жизненно важных органов и систем;

2. Профилактика осложнений;

3. Своевременное решение проблем пациента;

4. Контроль соблюдения инфекционной безопасности:

3. Обеспечение контроля базисной терапией;

3. Обеспечение контроля базисной терапией;

III Прогнозируемые проблемы пациента:

Настоящие проблемы:

1. Головная боль;

Потенциальные проблемы:

1. Опасность развития осложнений;

2. Летальный исход:

Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства при брюшном тифе и паратифах должны быть направлены на все звенья патогенеза болезни и проводиться с учетом всех стадий болезни, побочных эффектов фармакотерапии, возможных осложнений с целью их предупреждения.

IV Независимые вмешательства:

5. Четкое и своевременное выполнение назначений врача;

6. Своевременный прием больными лекарственных препаратов;

7. Контроль побочных эффектов лекарственной терапии;

8. Контроль АД, ЧДД, пульса, массы тела и величины диуреза;

9. Подготовку к дополнительным исследованиям;

10. Оказание доврачебной помощи при осложнениях;

11. По показаниям проведение кислородотерапии;

12. Инфекционной безопасности:

Медсестра проводит беседы с больным и родственниками:

1. О значении соблюдения строгого постельного режима;

2. О значении диеты с ограничением жиров для профилактики осложнений.

Важнейшим при уходе и лечении больных является организация правильного ухода. В течение всего периода болезни обеспечивается строгий постельный режим и покой. Ежедневный туалет и физиологические оправления проводят только в постели.

Тщательного ухода требуют кожа и слизистые оболочки полости рта, т.к. у тяжелобольных могут образовываться пролежни и стоматиты. Несколько раз в день проводят туалет слизистой рта. Слизистые протирают ватным тампоном, смоченным антисептиком (2% раствором борной кислоты) и 2 раза в день чистят зубы. Сухие, потрескавшиеся губы и язык несколько раз в сутки смазывают несолёным сливочным маслом или вазелином. Кожу обтирают водой с добавлением спирта или одеколона (для дезинфекции и расширения сосудов кожи и улучшения кровоснабжения). Постель должна быть хорошо заправленной, бельё нужно менять как можно чаще.

Для предупреждения пролежней и застойных пневмоний необходимо периодически менять положение больного в постели, приподнимать его на подушках и следить за тем, чтобы пациент периодически делал дыхательную гимнастику. Сеанс – 8-10 дыхательных движений, проводят 6-8 сеансов в сутки. У тяжелобольных проводят массаж наиболее сдавливаемых мест и располагают их на паралоновых подушечках.

При выраженной головной боли на голову, для уменьшения отёка-набухания головного мозга, кладут холодный компресс или пузырь со льдом, которые меняют 2-3 раза в час.

Нужно тщательно следить за регулярным опорожнением кишечника и мочевого пузыря – в случаях задержки стула больному ежедневно или через день ставят очистительную клизму под небольшим давлением (слабительные противопоказаны из-за угрозы развития прободной язвы), при вздутии кишечника 2-3 раза в сутки вводят газоотводную трубку на 20-30 минут.

В процессе обслуживания больного нужно постоянно контролировать его состояние из-за угрозы развития опасных осложнений, которые потребуют изменения режима ухода и перевода больного в палату интенсивной терапии.

Развивается в результате массовой гибели бактерий в сосудистом русле, что приводит к высвобождению большого количества эндотоксина.

Шок начинается с сильной лихорадки с резким ознобом, психическим возбуждением, двигательным беспокойством, тахикардией и увеличением артериального давления. Кожные покровы становятся бледными. Затем по мере углубления шока, в течение нескольких часов возбуждение сменяется торможением, больной становится безучастным к окружающим, тахикардия нарастает, падает давление, появляется одышка, акроцианоз, дыхание становится поверхностным, пульс нитевидным, развивается олигоурия или анурия, может появиться понос и рвота. При тяжёлой форме течения шока может развиться ДВС-синдром, в виде кровотечений и кровоизлияний, что говорит об угрожающем для жизни состоянии. При первых признаках шока требуется смена режима ухода и нужна интенсивная терапия.

Кишечное кровотечение

Кровотечение развивается в результате язвенного процесса в тощей кишке и способствует этому нарушение строгого постельного режима, погрешность в диете и раннее усиление физической нагрузки. При кровотечении у больного появляется бледность кожных покровов и слизистых оболочек, снижается температура, усиливается пульс, падает давление, появляется головокружение и резкая слабость. Благодаря падению температуры и уменьшению отравления больному становится легче, что часто приводит в заблуждение медицинский персонал.

Перфорация кишечника

Самым тяжёлым и грозным осложнением является перфорация кишечника, влекущая за собой развитие перитонита. Единственным методом лечения этой формы осложнения является оперативное вмешательство, причём оно наиболее благоприятно, если больного прооперируют не позднее 2-4 часов от момента возникновения перфорации, поэтому роль медицинской сестры в диагностике перфорации кишечника имеет исключительное значение. Причины возникновения перфорации те же, что и приводящие к кровотечению. Сигналом перфорации является усиление или появление боли в животе. Если больные находятся в бессознательном состоянии, то перфорацию можно заподозрить на основании двигательного возбуждения, вздутия живота и рвоты (нужно помнить, что боли могут вообще отсутствовать).

Обычно ориентируются по следующим признакам:

· щажение мышц живота при вдохе;

· напряжение мышц брюшной стенки при пальпации;

· исчезновение печёночной тупости;

· отсутствие перистальтики кишечника:

При появлении хотя бы одного признака, больной должен быть немедленно проконсультирован хирургом, т.к. промедление оперативного вмешательства приводит к развитию перитонита и прогноз для больного становится очень неблагоприятным.

Инфекционный психоз

Острый инфекционный психоз развивается, как правило, у тяжелобольных в разгар болезни и связан с наличием большого количества токсина в крови. Одним из ранних признаков психоза является появление чувства тревоги, бессонница, двигательное и речевое возбуждение и субъективное чувство страха. У больных чаще развивается синдром делирия с угрожающими галлюцинациями, страхом за свою жизнь и двигательным возбуждением. Во время психоза больные могут вскакивать с постели, бежать от мнимых преследователей, выбрасываться из окна, прятаться. Поэтому желательно, чтобы больные брюшным тифом располагались в боксированных палатах, находящихся на первом этаже больницы. При первых признаках психоза больной должен быть фиксирован к койке и немедленно проконсультирован психиатром. До прихода психиатра, можно ввести успокаивающие смеси (Аминазин 2 мл + 1 мл Димедрол или Магнезии сульфат 10 мл в/м).

Ухаживающие за больным медицинские работники должны строго соблюдать режим инфекционной безопасности. Работать в халатах, тапочках, шапочках и резиновых перчатках. Желательно при себе иметь респиратор и защитный экран для глаз Текущая и заключительная дезинфекция проводится, как и при других кишечных инфекциях. Медицинская сестра после каждой манипуляции должна дезинфицировать руки, используя гигиенический уровень обработки.

Брюшной тиф – это острое инфекционное антропонозное заболевание, протекающее с симптомами лихорадки, общей интоксикации и поражением лимфатического аппарата тонкого кишечника.

Этиология:

Возбудитель s. Typhi. Это грамотрицательная подвижная палочка с жгутиками, спор и капсул не образует, хорошо растет на обычных питательных средах. При гибели выделяет эндотоксин.

S. typhi умеренно устойчивы во внешней среде - в почве, воде могут сохраняться до 1-5 мес, в испражнениях - до 25 дней, на белье - до 2 нед, на пищевых продуктах - от нескольких дней до недель, особенно продолжительно - в молоке, мясном фарше, овощных салатах, где при температуре выше 18оС они способны размножаться. При нагревании быстро погибают. Дезинфицирующие средства (лизол, хлорамин, фенол, сулема) в обычных концентрациях убивают возбудителя в течение нескольких минут.

Эпидемиология:

Источник инфекции – человек: больной, бактерионоситель, реконвалесцент.

Механизм передачи: фекально-оральный.

Пути передачи: водный, пищевой (молоко и молочные изделия, кремы, салаты, мясные продукты), контактно-бытовой. Фактор передачи: мухи.

Наибольшая заболеваемость: лето-осень. Восприимчивость всеобщая. После заболевания иммунитет продолжительный.

Клиника:

Классификация:

по клиническим формам - типичная, атипичная (абортивная, стертая);

по степени тяжести - легкая, среднетяжелая, тяжелая;

по характеру течения - циклическое, рецидивирующее;

по наличию осложнений - неосложненный, осложненный

Инкубационный период – 1-3 нед. Начало постепенное: слабость, утомляемость, головная боль, температура 37-37,5. К 5-7 дню – 39-40 и выше. Состояние ухудшается : нарастает интоксикация, усиливаются головная боль и адинамия, понижается или исчезает аппетит, нарушается сон (сонливость днем, бессонница ночью). Стул обычно задержан, появляется метеоризм. Лицо больного спокойное, бледное. Кожа сухая, горячая. Характерна относительная брадикардия, у некоторых больных наблюдаются дикротия пульса, приглушение тонов сердца (или только I тона на верхушке). Артериальное давление понижается.

Над легкими выслушивают рассеянные сухие хрипы (брюшнотифозный бронхит). Язык сухой, обложен серовато-бурым налетом, утолщен (имеются отпечатки зубов по краям), кончик и края языка свободны от налета. Иногда отмечается укорочение перкуторного звука в правой подвздошной области (симптом Падалки). При пальпации здесь определяются грубое урчание слепой кишки и повышение болевой чувствительности. С 3-5-го дня болезни увеличивается селезенка, а к концу 1-й недели можно выявить увеличение печени. Иногда брюшной тиф начинается в виде острого гастроэнтерита или энтерита без выраженной общей интоксикации, когда в первые дни беспокоят тошнота, рвота, жидкий стул без патологических примесей, разлитые боли в животе, а в последующем появляются характерные симптомы болезни. Стул кашицеобразный (в виде горохового пюре).

К 7-14 дню – заторможенность, бред, нарушение сознания, галлюцинации – тифозный статус.

На 7-9 сутки – розеолезная или розеолезно-папулезная сыпь на коже груди, живота, боковых поверхностях туловища. В течении недели подсыпание новых элементов.

К 4-ой неделе состояние улучшается: уменьшается температура, головная боль, улучшаются сон и аппетит (выздоровление).

Выздоровевших выписывают из стационара при трехкратном отрицательном бактериологическом исследовании фекалий, мочи и однократном отрицательном результате посева дуоденального содержимого

Осложнения: перфорация кишечника и кишечные кровотечения.

Перфорация кишечника: на 2-3 неделе болезни из-за образования язв. Способствуют метеоризм и нарушение режима.

Симптомы: сильные боли в животе, в нижних отделах, при пальпации напряжение мышц. Необходима срочная операция.

Падает температура, бледнеет, холодный пот, учащение пульса, падает АД, м.б. коллапс. В кале примесь крови: через 8-12 часов при небольшом кровотечении, при массивном через 1,5-2 часа.

Психоз, тромбофлебит, паротит, плеврит и тд.

Диагностика:

Бактериологический посев: Материал для исследования: кровь, испражнения, моча, желчь (дуоденальное содержимое), розеол, костного мозга, грудного молока.

Кровь берут на гемокультуру из вены на среду Раппопорт в соотношении к среде 1:100.

Серологический метод: кровь на парные сыворотки с 8-9 дня. Реакция Видаля, РНГА, ИФА и др.

Лечение:

Строгий постельный режим (до 7-10 дня нормальной температуры).

Диета – стол № 4а (кормить 4-5 р. в сут, пища легкая, пить настой шиповника, чай, щелочные минеральные воды, соки. За 5-7 дней до выписки общий стол (№15).

Антибиотики: до 10-12 дня нормальной температуры – левомицетин, бисептол.

Дезинтоксикация – 5% - р0р глюкозы, изотонический р-р хлорида натрия, гемодез.

ГКС (тяжелые случаи).

А\гистаминные – супрастин, димедрол, тавегил.

При кишечном кровотечении – покой, холод на живот, в\в 10% р-р хлорида, аминокапроновая к-та, викасол.

Сестринское обслуживание больных брюшным тифом:

Зависимые вмешательства: выполнение назначений врача.

-измерение температуры тела, АД, осмотр стула, мочи, обеспечения строгого постельного режима, обеспечение диеты, питьевого режима, контроль за самочувствием, обеспечение текущей дезинфекции. При запоре нельзя давать слабительное. Очистительную клизму назначает врач, делают под небольшим давлением.

Профилактика:

1.Улучшение санитарного надзора за удалением сточных вод, водоснабжением, пищевыми предприятиями, борьба с мухами.

2.Реконвалесценты выписываются не ранее 21 дня с момента нормализации температуры, при наличии 3-5 кратного отрицательного результат баканализов кала, мочи и однократного исследования желчи.

3. Выявление и лечению бактерионосителей.

4. Лихорадящие больные более 5 дней обследуются на брюшной тиф.(кровь на гемокультуру)

5. Диспансеризация 2 года, декретирование на протяжении всей трудовой деятельности.

6.Вакцинация по эпидпоказаниям брюшнотифозной вакциной (Тифи ВИ)

Противоэпидемические мероприятия:

Экстренное извещение в СЭС.

Наблюдение за контактными 25 дней с однократным бак исследованием кала.

Паратифы [paratyphus, ед. ч.; греч. para около + (брюшной) тиф] — группа кишечных инфекций, вызываемых микроорганизмами рода сальмонелла.

Инфекционные болезни, сопровождающиеся бактериемией, лихорадкой, интоксикацией, язвенным поражением лимфатического аппарата тонкой кишки, увеличением печени и селезенки, сыпью.

Регистрируются повсеместно, особенно в странах с низким уровнем коммунального благоустройства.

Паратиф А чаще встречается на Дальнем и Среднем Востоке, реже в Европе. Паратиф В распространен во всех странах мира.

Этиология:Возбудителем паратифа А является Salmonella paratyphi А, паратифа В — Salmonella paratyphi В (S. schottmueliri). Представляют собой грамотрицательные короткие подвижные палочки, не образующие спор и капсул; относятся к семейству кишечных бактерий, роду сальмонелл. Бактерии отличаются друг от друга разной антигенной структурой. Обладают высокой устойчивостью в окружающей среде: длительно сохраняются в воде, пищевых продуктах (в частности, молоке), в почве, на различных предметах. Дезинфицирующие средства в обычных концентрациях убивают их в течение нескольких минут.

Эпидемиология: Источник инфекции — больные и бактерионосители; для паратифа В, помимо человека, источником возбудителя инфекции являются рогатый скот, свиньи, грызуны, птицы. Механизм передачи возбудителя фекально-оральный, возбудители П. выделяются больными (бактерионосителями) с фекалиями и мочой. Факторами передачи могут быть мясные и молочные продукты, а также пищевые продукты, не подвергающиеся термической обработке, вода, мухи, инфицированные предметы.

Клиника: Инкубационный период паратифа В от 3 до 21 дня, чаще 12 дней. Клиническая картина болезни разнообразная, обычно мало отличается от брюшного тифа, но возможно острое начало болезни с явлений гастроэнтерита (боли в животе, понос, рвота), повышения температуры тела, озноба, головной боли. Стул обильный, с примесью слизи, продолжительность болезни в этих случаях до 5 дней. При паратифе В часто наблюдаются легкие абортивные формы, однако возможно септическое течение болезни. Лихорадка может быть неправильного типа, продолжительность лихорадочного периода колеблется от нескольких дней до нескольких недель. Сыпь иногда отсутствует, но может быть обильной; появляется на 3—5-й день болезни, носит розеолезный или розеолезно-папулезный характер. Увеличиваются печень и селезенка. Отмечается тахикардия, реже брадикардия. Картина крови — без специфических изменений. Рецидивы наблюдаются реже, чем при брюшном тифе и паратифе А.

У детей П. протекают легче, чем у взрослых, возможно дизентериеподобное течение болезни.

Осложненияпри П. наблюдаются реже, чем при брюшном тифе. Возможны кишечное кровотечение, перфорация тонкой кишки с развитием перитонита, пневмония, миокардит.

Паратиф C в отличие от паратифа A или B протекает в следующих формах:

- в гастроэнтеритической форме, которая возникает при пищевом пути инфицирования, характеризуется коротким инкубационным периодом, который при массивной инвазии может продолжаться всего в течение нескольких часов. Для начала заболевания характерны многократная рвота, боли в животе и диарейный синдром. Испражнения жидкие, обильные, имеют резкий запах, нередко может отмечаться наличие мутной слизи, зелени, напоминающих болотную тину;

- в тифоподобной форме, не отличающейся клиническими проявлениями от таковых при брюшном тифе;

- в септической форме, которая характеризуется ремитирующей лихорадкой (източные колебания температуры тела в приделах 1,5–2 °С, но при этом температура не снижается до нормальных значений), тяжелым общим состоянием, а также высыпаниями на кожных покровах и наличием гнойных очагов во внутренних органах с частым развитием паренхиматозного гепатита, гнойного менингита, остеомиелита и др.

Диагностика:

Лабораторное исследование (выделение возбудителя в первые дни заболевания из крови, позже из мочи и жёлчи, серологическое исследование в поздние сроки) позволяет установить точный диагноз.

Диагностика паратифа заключается в бактериологическом исследовании испражнений, крови, мочи, рвотных масс и промывных вод желудка, а также выявлении антител к сальмонеллам в РИГА, реакции Vi-агглютинации с типовыми сыворотками и/или линейной РА (реакция Видаля). В качестве антигенов используют монодиагностикумы к конкретным возбудителям. Исследования рекомендуют начинать с 7-х суток (время нарастания титра антител).

Лечение паратифов А, В и С такое же, как и при брюшном тифе. Лечение паратифов проводится антибиотиками, антигистаминные препараты, витамин С, витамины группы В и иные, в том числе витамин U, в течение 2–3 недель с целью ускорения репарации слизистой оболочки кишечника. Для повышения неспецифической резистентности организма назначают пентоксил, метацил, иммуноглобулин внутривенно. При тяжелом течении болезни проводится посиндромная терапия.

С целью активации Т-системы иммунитета комплексная терапия должна включать назначение иммуностимулирующих и иммунокорригирующих средств типа левамизола, тактивина и др.

Все больные паратифом А, В или С, в том числе и дети, подлежат обязательной госпитализации. Постельный режим назначается на протяжении всего лихорадочного периода болезни, при этом необходимо проводить тщательный уход за ротовой полостью и кожными покровами. Полноценная по калорийности и качеству диета, соответствующая возрасту ребенка, также назначается с первых дней болезни. С целью исключения перегрузки желудочно-кишечного тракта полностью исключают продукты, содержащие грубую клетчатку, острые и раздражающие продукты питания, а также картофель и цельное молоко, провоцирующие синдром энтерита. Переход на обычную диету допускается на 15–20-й день после установления нормальной температуры тела. Оральная или инфекционная дегидратация показана при токсикозе с эксикозом.

Соблюдение правил личной гигиены, выполнение санитарно-гигиенических требований, особенно на пищевых предприятиях, в продуктовых магазинах, столовых, ресторанах, буфетах; контроль за источниками водоснабжения; борьба с мухами; изоляция больных, выявление бактерионосителей и отстранение их от работ на пищевых производствах.

Брюшной тиф – острая кишечная инфекция, отличающаяся циклическим течением с преимущественным поражением лимфатической системы кишечника, сопровождающимся общей интоксикацией и экзантемой. Брюшной тиф имеет алиментарный путь заражения.

Инкубационный период длится в среднем 2 недели. Клиника брюшного тифа характеризует интоксикационным синдромом, лихорадкой, высыпаниями мелких красных пятен (экзантемой), гепатоспленомегалией, в тяжелых случаях - галлюцинациями, заторможенностью.

Брюшной тиф диагностируют при выявлении возбудителя в крови, кале или моче. Серологические реакции Видаля имеют лишь вспомагательное значение.

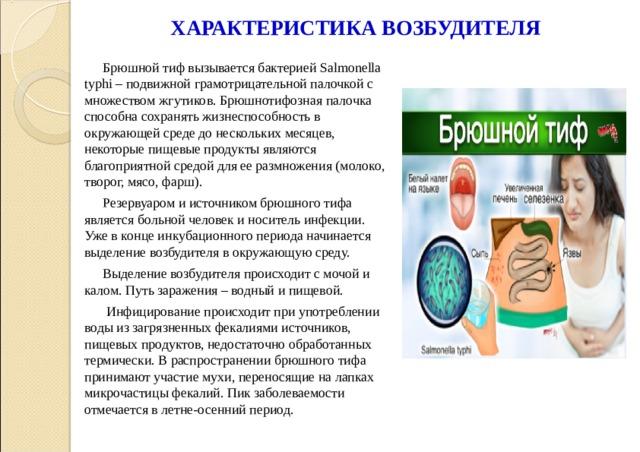

Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella typhi – подвижной грамотрицательной палочкой с множеством жгутиков. Брюшнотифозная палочка способна сохранять жизнеспособность в окружающей среде до нескольких месяцев, некоторые пищевые продукты являются благоприятной средой для ее размножения (молоко, творог, мясо, фарш).

Резервуаром и источником брюшного тифа является больной человек и носитель инфекции. Уже в конце инкубационного периода начинается выделение возбудителя в окружающую среду.

Выделение возбудителя происходит с мочой и калом. Путь заражения – водный и пищевой.

Инфицирование происходит при употреблении воды из загрязненных фекалиями источников, пищевых продуктов, недостаточно обработанных термически. В распространении брюшного тифа принимают участие мухи, переносящие на лапках микрочастицы фекалий. Пик заболеваемости отмечается в летне-осенний период.

СИМПТОМЫ БРЮШНОГО ТИФА

Инкубационный период брюшного тифа в среднем составляет 10-14 дней, но может колебаться в пределах 3-25 дней. Начало заболевания чаще постепенное, но может быть и острым. Постепенно развивающийся брюшной тиф проявляется медленным подъемом температуры тела, достигающей высоких значений к 4-6 дню. Лихорадка сопровождается нарастающей интоксикацией.

Лихорадочный период составляет 2-3 недели, при этом отмечаются значительные колебания температуры тела в суточной динамике. Одним из первых симптомов, развивающихся в первые дни, является побледнение и сухость кожи.

Высыпания появляются, начиная с 8-9 дня болезни, и представляют собой небольшие красные пятна до 3 мм в диаметре, при надавливании кратковременно бледнеющие. Высыпания сохраняются в течение 3-5 дней, в случае тяжелого течения приобретают геморрагический характер. На протяжении всего периода лихорадки и даже при ее отсутствии возможно появление новых элементов сыпи.

СИМПТОМЫ БРЮШНОГО ТИФА

При физикальном обследовании отмечается утолщение языка, на котором четко отпечатываются внутренние поверхности зубов. Язык в центре и у корня покрыт белым налетом. При пальпации живота отмечается вздутие вследствие пареза кишечника, урчание в правом подвздошье. Больные отмечают склонность к затруднению дефекации. С 5-7 дня заболевания может отмечаться увеличение размеров печени и селезенки.

Начало заболевания может сопровождаться кашлем, при аускультации легких отмечаются сухие (в некоторых случаях влажные) хрипы. На пике заболевания наблюдается относительная брадикардия при выраженной лихорадке – несоответствие частоты пульса температуре тела. Может фиксироваться двухволновой пульс (дикротия). Отмечается приглушение сердечных тонов, гипотония.

Разгар заболевания характеризуется интенсивным нарастанием симптоматики, выраженной интоксикацией, токсическими поражением ЦНС (заторможенность, бред, галлюцинации). При снижении температуры тела больные отмечают общее улучшение состояния. В некоторых случаях вскоре после начала регресса клинической симптоматики вновь возникает лихорадка и интоксикация, появляется розеолезная экзантема. Это так называемое обострение брюшного тифа.

ОСЛОЖНЕНИЯ БРЮШНОГО ТИФА

Брюшной тиф может осложняться кишечным кровотечением (проявляется в виде прогрессирующей симптоматики острой геморрагической анемии, кал приобретает дегтеобразный характер (мелена)). Грозным осложнением брюшного тифа может стать перфорация кишечной стенки и последующий перитонит.

Помимо этого, брюшной тиф может способствовать развитию пневмонии, тромбофлебитов, холецистита, миокардита, а также паротита и отита. Длительный постельный режим может способствовать возникновению пролежней.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ БРЮШНОГО ТИФА

Все больные брюшным тифом подлежат обязательной госпитализации, поскольку значимым фактором успешного выздоровления является качественный уход. Постельный режим прописан на весь лихорадочный период и последующие за нормализацией температуры тела 6-7 дней. После этого больным разрешается сидеть и только на 10-12 день нормальной температуры – вставать.

Этиотропная терапия - назначение курса антибиотиков (хлорамфеникол, ампициллина). Совместно с антибиотикотерапией с целью профилактики рецидивирования заболевания и формирования бактерионосительства нередко проводят вакцинацию. При тяжелой интоксикации дезинтоксикационные смеси (коллоидные и кристаллоидные растворы) назначают внутривенно инфузионно. Терапию при необходимости дополняют симптоматическими средствами: сердечно-сосудистыми, седативными препаратами, витаминными комплексами. Выписка больных производится после полного клинического выздоровления и отрицательных бактериологических пробах, но не ранее 23 дня с момента нормализации температуры тела.

Прогноз при брюшном тифе благополучный, заболевание заканчивается полным выздоровлением. Ухудшение прогноза отмечается при опасных для жизни осложнений: прободения кишечной стенки и массированного кровотечения.

1.Обеспечение строгого постельного режима и покоя в течение всего периода заболевания. Расширение режима проводят постепенно. Больному разрешается садиться на 9— 10-й день установления нормальной температуры и ходить с 14—15-го дня. Быстрое расширение режима, диеты может привести к кровотечению или перфорации кишечника и рецидиву заболевания.

2. Обеспечение тщательного ухода за кожей и слизистыми оболочками полости рта, так как у тяжелых больных нередко образуются пролежни и стоматит. Несколько раз в день проводится туалет полости рта: слизистые оболочки щек, зубы и язык протираются ватными тампонами, смоченными 2 % раствором борной кислоты или другим слабым антисептическим средством.

3.Контроль за кормлением больного теплой пищей 4—б раз в день небольшими порциями. Тяжелобольных кормит обязательно палатная сестра.

4.Проведение профилактики обезвоживания: чаще поить — за сутки вводится 1,5—2 л жидкости в виде чая, настоя шиповника, клюквенного морса.

5.Вызов врача при признаках инфекционно – токсического шока: резкий озноб, высокая лихорадка, психическое возбуждение, двигательное беспокойство больного, тенденция к понижению артериального давления, тахикардия, бледность кожных покровов.

6. Применение пузыря со льдом над областью живота и вызов врача при признаках кишечного кровотечения: бледность кожных покровов и слизистых оболочек, снижение температуры, учащение пульса, головокружение, резкая слабость, падение кровяного давления. В кале у больного часто обнаруживается примесь темной крови, или появляется дегтеобразный стул.

7. Ежедневное сестринское обследование, выявление проблем пациента и решение их путём выполнения независимых сестринских вмешательств.

5. Обобщение и систематизация знаний студентов по изучаемой теме (закрепление материала).

Преподаватель задает вопросы по основным вопросам изученной темы, студенты отвечают, дополняют друг друга.

1.Дайте определение брюшного тифа.

2.Назовите возбудителя брюшного тифа.

3.Кто является источником заражения?

а) больной человек.

4. Путь заражения.

5.Перечислите основные патогенетические моменты в развитии брюшного тифа.

а) Попадание бактерий в нижний отдел тонкого кишечника и размножение их с развитием воспаления.

б) Поступление бактерий лимфогенным путем в лимфатический аппарат тонкого и толстого кишечника с развитием воспаления.

в) Гематогенная генерализация инфекции.

г) Элиминация возбудителя с мочой, калом, желчью.

6.Назовите локализацию местных воспалительных изменений при брюшном тифе.

а) Слизистая оболочка тонкого и толстого кишечника (катаральное воспаление).

б) Лимфатический аппарат тонкого и толстого кишечника – пейеровые бляшки, солитарные фолликулы, регионарные лимфоузлы (гранулематозное воспаление с исходом в некроз).

7.Перечислите общие изменения при брюшном тифе.

б) Образование брюшнотифозных гранулем в разных органах.

в) Гиперпластические процессы в лимфатической системе.

г) Дистрофические изменения в паренхиматозных органах.

8.Назовите кишечные осложнения при брюшном тифе.

а) Внутрикишечное кровотечение.

б) Прободение язв с развитием перитонита.

9.Назовите внекишечные осложнения брюшного тифа.

б) Гнойный перихондрит гортани.

в) Восковидные некрозы прямых мышц живота.

д) Внутримышечные абсцессы.

10.Укажите наиболее частые причины смерти при брюшном тифе.

а) Внутрикишечное кровотечение.

6. Рефлексия.

Преподаватель создает условия для анализа усвоения пройденного материала по вопросам:

- что нового узнали?

- что чувствовали?

- какие ощущения?

- достигли ли мы целей занятия?

Студенты проводят анализ достижения целей занятия, оценивают усвоение новой информации.

7. Подведение итогов занятия. Выставление отметок.

Преподаватель подводит итоги. Оценивает, отмечает, поощряет активность студентов.

- Спасибо всем, мы сегодня плодотворно поработали. Как вы думаете, мы достигли поставленных целей?

8. Задание на дом.

Ознакомиться с презентациями, видеороликами.

Рекомендуемая литература:

Основная:

-1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.07.2002г №24 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил СП 3.5.3.1129 - 02.»(ред. от 01.10.2019). – Текст : электронный // Гарант: информ. - правовой портал.–URL: http://ivo.garant.ru/#/document/12138291:0.

2. Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы.

Методические указания. МУК 4.2.2013-08

3. Антонова, Т.В., Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии эпидемиологии/ Т.В. Антонова., М.М. Антонов, В.Б. Барановская. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-1980-9 –Текст: непосредственный.

4. Международные медико-санитарные правила (ММСП), принятые 22-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ 26 июля 1969 года (с дополнениями и изменениями 2005 г)ISBN 978-5-7681- 1297-4. – Текст: непосредственный.

5. Приложение №1 к приказу МЗ РФ от 4 августа 1983г.№916. инструкция по санитарно - противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционной больниц (отделений)ISBN 978-5-7681- 1297-4. – Текст: непосредственный.

6. Агеев, В.С., Э.Н.Головко, К.И. Дерлятко; Под ред. А.А. Слудского; Гиссарский природный очаг чумы. - Саратов: Саратовский университет, 2003

7. Алексеев, В.В, Н.П., Храпова «Современное состояние диагностики особо опасных инфекций» 2011 - 4 (110) страницы 18-22 журнала «Проблемы особо опасных инфекций»ISBN 978-5-7681- 1297-4. – Текст: непосредственный.

Дополнительная:

1.Отраслевой стандарт 42-21-2-85 « Методы, средства и режимы дезинфекции и стерилизации ИМН».

2. Сан ПиН 2.1.7. 728 – 99. – «Правила сбора, хранения и удаления отходов в ЛПУ»

3. Сан ПиН 2.1.3. 2630 – 10. – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Преподаватель: ______________ /И.А. Ловакова/

(подпись) (ФИО)

Приложение 1

Приложение 2