36

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №8 им. Д.С. Русишвили» г. Смоленска

ЦИКЛ ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС

А.Т. ГРЕЧАНИНОВА «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ»

В РЕПЕРТУАРЕ ЮНОГО МУЗЫКАНТА

Методическая разработка

Преподаватель

Калашникова Ольга Владимировна

Смоленск – 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДНИЕ | 3 |

| РАЗДЕЛ 1. СТИЛИСИТЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА А.Т. ГРЕЧАНИНОВА |

5 |

| РАЗДЕЛ 2. ЦИКЛ ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС А. Т. ГРЕЧАНИНОВА «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» В РЕПЕРТУАРЕ ЮНОГО МУЗЫКАНТА |

10

|

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 28 |

| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 30 |

ВВЕДЕНИЕ

В детских музыкальных школах и детских школах искусств преподаватели фортепианного отделения стараются как можно чаще обращаться в своей педагогической практике к русской фортепианной миниатюре и предлагать детям для исполнения пьесы, специально написанные для них П.И. Чайковским, А.Т. Гречаниновым, С.Я. Майкапаром, С.С. Прокофьевым и другими композиторами. Знакомство с классическими произведениями способствует приобретению профессиональных исполнительских навыков, расширению кругозора, формированию музыкально-художественного вкуса, творческих способностей, всестороннему развитию учащихся.

А.Т. Гречанинов относится к числу незаслуженно обиженных композиторов. При жизни он подвергался жестким замечаниям критиков, после смерти осталось очень мало информации о его жизни и творчестве. Известно, что ему очень нравилось писать для детей. Гречаниновым написано более двадцати пяти фортепианных циклов, но не все произведения дошли до нас, а некоторые – исполняются крайне редко. Наиболее часто исполняется в детских музыкальных школах фортепианный цикл «Детский альбом», поэтому выбор темы методической разработки актуален.

Цель методической разработки – проанализировать цикл фортепианных пьес А.Т. Гречанинова «Детский альбом», написанный для начинающих пианистов.

Задачи методической разработки:

рассмотреть специфику исполнения русской фортепианной миниатюры А.Т. Гречанинова;

изучить условия, способствующие выработке пианистических навыков исполнения и эмоционального восприятия;

обозначить стилистические, интонационные, гармонические особенности в исполнении пьес композитора;

доказать, что программная музыка способствует развитию воображения, творческих способностей, расширяет кругозор.

В данной методической разработке рассмотрены все пьесы, входящие в «Детский альбом» А.Т. Гречанинова, с целью выработки практических рекомендаций преподавателям, работающим с учениками младших классов, по использованию миниатюр в своей педагогической практике.

I. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННОГО

ТВОРЧЕСТВА А.Т. ГРЕЧАНИНОВА

Фортепианное творчество Александра Тихоновича Гречанинова представляет собой одну из интереснейших страниц русской музыки, он является последователем и продолжателем лучших традиций русской музыкальной классики. Мастерство его проявилось в красочных обработках русских народных песен, в большинстве русских, где композитору удалось выгодно оттенить особенности и достоинства русской мелодики средствами профессионального искусства.

Гречанинов считал необходимым основывать музыкальное воспитание на изучении народной музыки и писал много песен на народные тексты. В вокальной музыке он уделял огромное внимание детским песенным циклам. Отсюда исходит и то, что по своей фактуре фортепианные миниатюры являются вокальными.

Гречанинову пришлось весь путь в искусство проходить самому, преодолевая сопротивление близких и самостоятельно обеспечивая свое существование, ученический период у него сильно затянулся. Консерваторию он окончил почти в двадцать девять лет; зато успел поучиться и в Москве – у Танеева, Аренского, Сафонова, и в Петербурге у Римского-Корсакова. Занимался Александр с невероятным упорством. На формирование Гречанинова, как композитора оказало огромное влияние творчество П.И. Чайковского. От Чайковского он стремился воспринять талант «общительной» эмоциональной непосредственности искусства, учился демократизму музыкального стиля. Музыка Танеева влияет на Гречанинова своими возвышенными идеями, стремлением к монументальным хоровым произведениям, а музыка М.И. Глинки и А.П. Бородина традициями эпического симфонизма (опера «Добрыня Никитич»).

Много сил отдал Александр Тихонович Гречанинов практическому воспитанию детей, сотрудничая в знаменитой школе Гнесиных: «Я обожаю детей, вспоминал он, – и для меня было всегда большой радостью общение с ними… С детьми я всегда чувствовал себя равным им, мне не нужно было под них подделываться. Этой способностью как бы перевоплощаться в ребенка, вероятно, и нужно объяснить, что я с такой легкостью и с таким увлечением сочинял музыку для детей».

Гречанинов написал детский балет, детские оперы «Елочкин сон», «Теремок», «Кот, петух и лиса», более двадцати пяти фортепианных циклов, среди которых: «Бусинки», «Детский альбом», «Снежинки», «Тропинки», «Курочка Ряба», «Бирюльки» (двенадцать пьес), «Дедушкин альбом», «Росинки», «Сказочки», «Альбом Андрюши» и множество других.

Гречаниновская детская музыка яркая, образная, простая, написанная с прекрасным знанием исполнительских возможностей детей и составляет мировую страницу педагогического репертуара. Детская наивность и чистота мелодики сочетается в музыке с тонкостью и нежностью гармонического колорита.

Творчество композитора носит не только художественный, но и просветительский характер, его интересует мир ребенка, а целью и основной миссией своего творчества он видит воспитание подрастающего поколения, его задача состоит в привитии прекрасного. Пьесы Гречанинова своей искренностью, непосредственностью и открытостью лечат душу ребенка.

Немало циклов и фортепианных пьес создано А. Т. Гречаниновым в сфере детской фортепианной литературы. Его творчество в области инструментальной музыки для детей развивалось параллельно работе в вокальных жанрах. В силу стесненного материального положения ему приходилось зарабатывать на жизнь занятиями на фортепиано с детьми. В школе имени Гнесиных он преподавал музыкально-теоретические дисциплины, фортепианный ансамбль, где на занятиях учащиеся играли в четыре, шесть и даже восемь рук. Чем больше было пианистов, составляющих ансамбль, тем больше проявляются возможности фактурно упростить, разгрузить, технически облегчить партии.

Особое значение в творческом портфеле А. Т. Гречанинова занимают фортепианные пьесы для детей. Они являются не только одной из естественных сфер композиторского творчества, но и служат необходимым учебно-методическим материалом, важным подспорьем в работе педагога-пианиста.

В содержании пьес гречаниновских фортепианных миниатюр отражается особенность его музыкальной натуры: простота и изящество музыкального языка, фактуры, ясность формы, тонкость вкуса, классичность стиля, академизм в лучшем значении этого слова. Неудивительно, что пьесы композитора органично и естественно вошли в школьный пианистический репертуар. Доступность музыки для исполнения детьми всегда была предметом особой заботы композитора. Большинство детских пьес написано Гречаниновым простым музыкальным языком, для них типично двух-трехголосное изложение, преобладание диатоники, умеренная скорость движения. По образности и содержательности круг детских пьес для фортепиано сродни вокальной музыки Гречанинова: все они программные. Программы проявляются не только в том, что они снабжены названием. Во многих случаях эти пьесы являются фортепианными версиями (обработками, переложениями, свободно-инструментальными транскрипциями) типичных для композитора вокальных жанров – песня, колыбельная, хороводный и плясовой напевы или рассказ, сказка. Это могут быть картины природы, детские игры или зарисовки первых ярких впечатлений детства «Мой первый бал», «Бабушкин вальс», «В гостях у бабушки», детские типовые натуры «Маленький попрошайка», «Сиротка». В отдельную группу миниатюр входят пьесы, в которых запечатлены игры и развлечения «Верхом на лошадке», «На велосипеде», «Моя лошадка», «Сломанная игрушка». Одна из наиболее обширных, важная в эстетическом плане группа пьес, воплощает оттенки эмоциональных состояний, настроений, все то, что связано с передачей психологии и душевных движений маленького человека «Жалоба», «Недовольство», «В разлуке», «Материнские ласки», «Грустная песенка». Именно в таких пьесах рождается образ глубокой выразительности, оттенки тончайших душевных движений, внутренних переживаний.

Характерная черта творчества А. Т. Гречанинова – варьирование, повторение отдельных излюбленных образов, иной раз во множестве музыкальных интерпретаций. Кочуют из опуса в опус по разным циклам Гречанинова игрушечные лошадки, сказки («Маленькая сказка», «Нянюшкина сказка») или же вальсы, мазурки и, особенно, колыбельные.

Некоторые пьесы подсказывают слушателю источник происхождения своего тематизма самим названием; образ рождается из недр фольклора «Протяжная песня», «Восточный напев», «На гармонике».

Гармония Гречанинова отличается простотой, диатоничностью, пребладанием плагальных оборотов и субдоминантовых гармоний. Такая гармония характерна для русской фортепианной школы и помогает развитию гармонического слышания и слухового контроля.

Не всем преподавателям фортепианного отделения известны циклы фортепианных миниатюр Гречанинова «Снежинки», «Тропинки», «Курочка Ряба», «Альбом Андрюши». Творчество Александра Тихоновича Гречанинова не изучено до конца, долго под запретом были его духовные сочинения, произведения исполняются редко и слушатель не знаком с творчеством этого мастера до конца.

С точки знания детской психологии и формирования первых исполнительских навыков многие пьесы А. Т. Гречанинова более ценны, чем масса современных «однодневок» с привлекающими ребенка названиями. Часто ударное звукоизвлечение (само по себе «некомфортное» для детского слухового восприятия) порождает «зажатость» рук, от которой потом приходится с трудом избавляться. Возникает «двойная» работа. Основа же налаженности исполнительского аппарата маленького пианиста заключается в выработке при игре пластичных движений рук, которые в свою очередь, связаны с вокальным характером мелодии, ее интонированием. В этом-то и «преуспел» А.Т. Гречанинов, хорошо чувствуя природу детского восприятия и понимая законы приспосабливаемости игрового аппарата ребенка к овладению клавиатурой фортепиано, которые зависят от разного образного содержания пьес.

В индивидуальном репертуаре маленького пианиста программные сочинения А. Т. Гречанинова занимают особое место. В его пьесах ребенок заинтересован знакомыми образами, и ему доставляет ни с чем несравнимое удовольствие почувствовать себя артистом, исполняющим забавные сценки («Верхом на лошадке», «На лужайке», «Необычное происшествие», «В разлуке», «В лагере»). Кроме того, жанр предполагает знакомство с пьесами на самом разном уровне: как чтение с листа новой литературы и самостоятельное разучивание нетрудных произведений, так и работа над пьесами под руководством педагога – либо готовясь к публичному выступлению, либо проходя их в порядке общего ознакомления.

II. ЦИКЛ ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС А. Т. ГРЕЧАНИНОВА

«ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» В РЕПЕРТУАРЕ ЮНОГО МУЗЫКАНТА

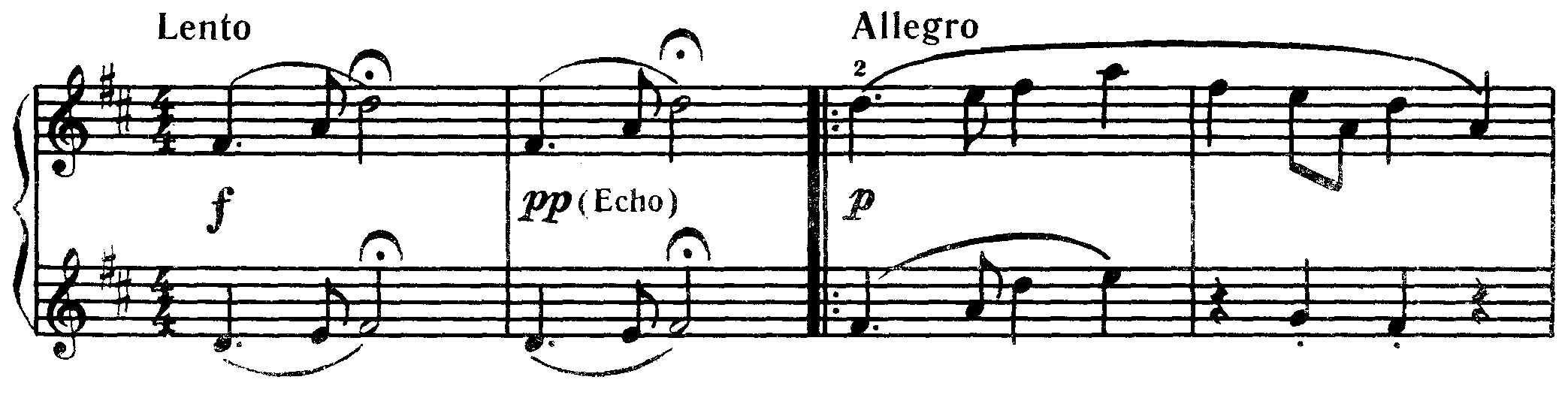

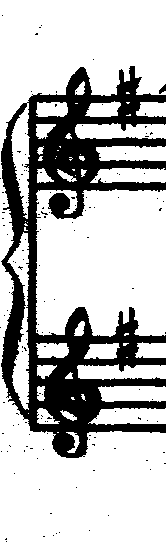

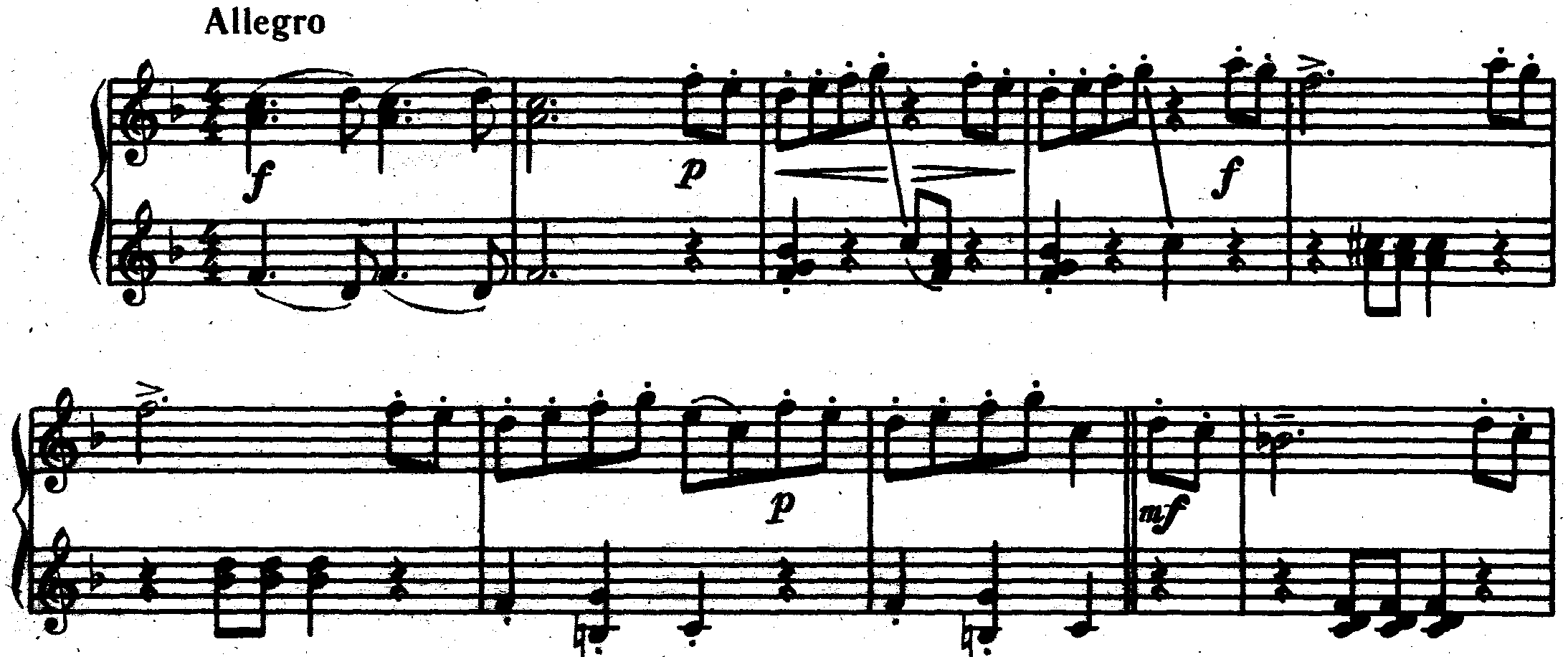

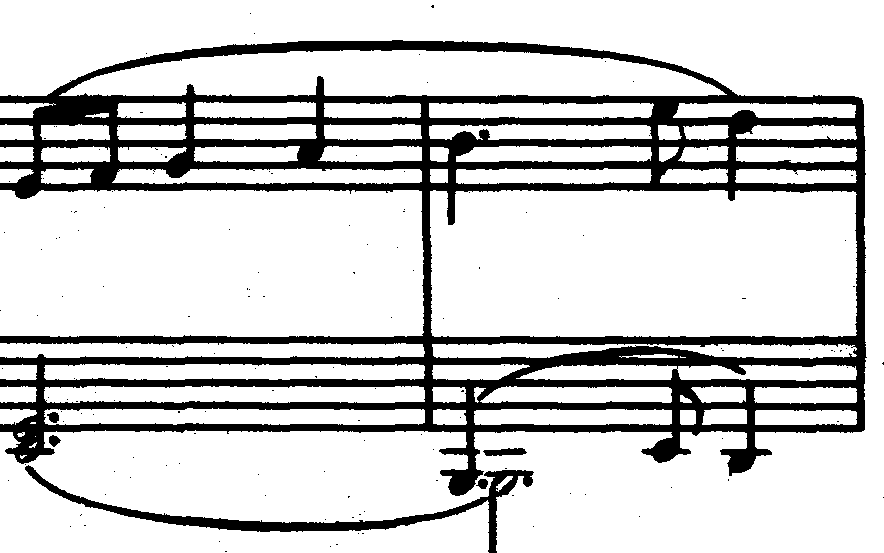

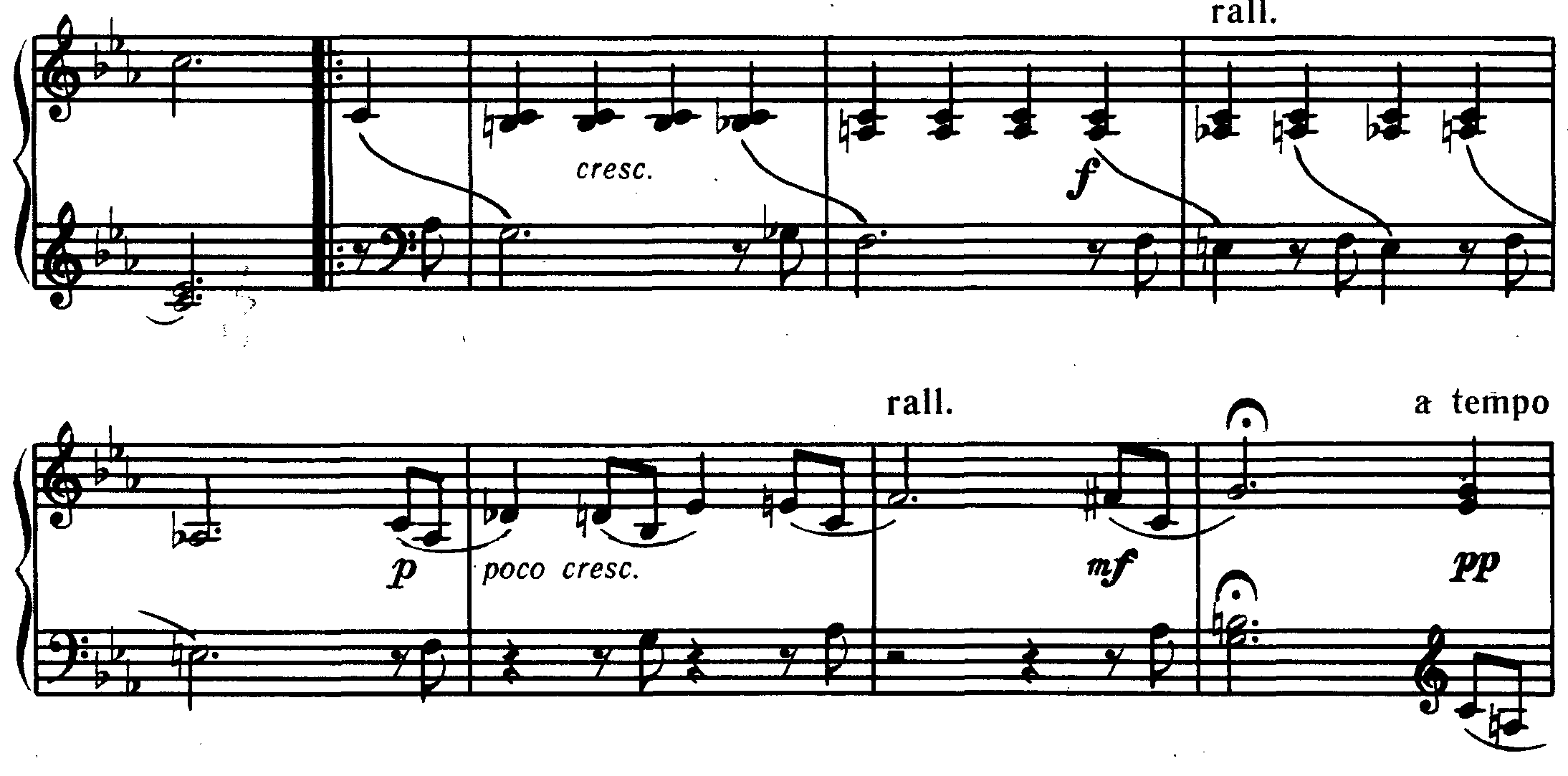

«Детский альбом» Гречанинова был написан в годы зрелого творчества. Он включает пятнадцать пьес различных по характеру, но примерно одинаковых по степени сложности. Это великолепные миниатюры разнообразные по содержанию, исполнительским задачам, но ставящие одну конкретную задачу – музыкально-эстетического воспитания маленького музыканта, приобщения его и введение в мир музыки. Создавая свои циклы для фортепиано, Гречанинов следовал традициям своих великих предшественников Р. Шумана и П.И. Чайковского, а, как известно, П.И. Чайковский оказал огромное влияние на творчество молодого Гречанинова. Циклы фортепианных пьес для детей «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Детская музыка» С.С. Прокофьева отражают день ребенка с утра до вечера. «Детский альбом» А.Т. Гречанинова вводит нас во множество событий, жизненных ситуаций, которые встречают ребенка впервые, только вступившего на путь, называемый жизнью. И эти события ярки, запоминаются ребенку на всю жизнь, для него они новы и познаются в первый раз. «Детский альбом» А.Т. Гречанинова известен, любим детьми, популярен и играем. Для воспитания юного музыканта он имеет очень большую ценность. Пьесы из этого альбома рекомендованы ведущими педагогами страны для изучения в младших классах детских музыкальных и детских школах искусств. Несмотря на полное перечеркивание его достоинств в первые десятилетия Советской власти (как «элемент чуждой культуры»), лучшие образцы пьес А.Т. Гречанинова всегда оставались в педагогической практике, а со второй половины двадцатого века стали входить в многочисленные хрестоматии для начинающих. Каждую миниатюру из этого альбома можно считать ступенью для исполнения более сложных произведений, средством формирования у юного музыканта, как пианистических навыков, так и эмоционального восприятия. Яркая образность, свежесть, новизна музыкального языка, доступность для детского восприятия, разнообразие применяемых художественных средств, тонкий гармонический колорит, яркая, тонкая мелодическая линия, а главное – вокальное начало, характерное для русской фортепианной миниатюры, заставляющее уже с ранних детских шагов в музыке учиться «пению» на рояле, слышать многослойность фортепианной фактуры и ее многоголосность – вот, что отличает цикл фортепианных миниатюр А.Т. Гречанинова. Для «Детского альбома» А.Т. Гречанинова характерно разнообразие музыкальных образов и характеристик действующих лиц. Педагогу, чутко наблюдающему за развитием музыкальных данных каждого ребенка, необходимо включать в его репертуар как пьесы отвечающие темпераменту и индивидуальности ребенка, так и произведения, на образах которых ученик будет развивать свои недостающие качества. Большинство активных мальчиков и инициативных девочек любят исполнять веселые, игривые пьесы, отвечающие их детскому оптимистическому восприятию. Но нельзя в работе с ними обойти и другие образы, нужно научить их вслушиваться в задумчивые мелодии, обратив внимание на красоту музыки. Способные к более глубоким переживаниям дети часто сами просят задать им пьесу, написанную в минорном ладу. Пьесы из «Детского альбома» программные, простые по форме, здесь четко прослеживаются грани частей, фраз, очень ясные и понятные авторские указания темпа. Они строго соответствуют характеру каждой пьесы, хотя частая смена темпа и возвращение в первоначальный темп является сложностью в исполнении для учеников младших классов. В данном цикле фортепианных миниатюр А. Гречанинова мы можем встретить авторские указания характера исполнения. Например: № 2 «В лагере» (автор просит исполнить повторный такт «как эхо»):

При исполнении № 13 «Мазурки» играть следует, по мнению автора, задумчиво, а № 12 «Этюд» должен звучать звонко и отчетливо. Как и сборник пьес П.И. Чайковского «Детский альбом», так и пятнадцать пьес «Детского альбома» А.Т. Гречанинова можно условно разделить на несколько мини циклов. Рассмотрим их более подробно.

а) игры детей

По моему мнению, в этот мини цикл входят пьесы «В лагере», «Марш», «Верхом на лошадке», «На лужайке». Эти пьесы отображают игры ребенка.

Почему пьесы «В лагере» и «Марш» я отнесла к играм? В авторской редакции названия этих пьес звучат «В лагере у солдатиков» и «Солдатики маршируют». Ясно, что под словом лагерь автор не имел в виду пионерский лагерь или оздоровительный. Главным героем этого мини цикла является мальчик. Он озорной, подвижный и изобретательный в играх.

Проанализируем каждую пьесу:

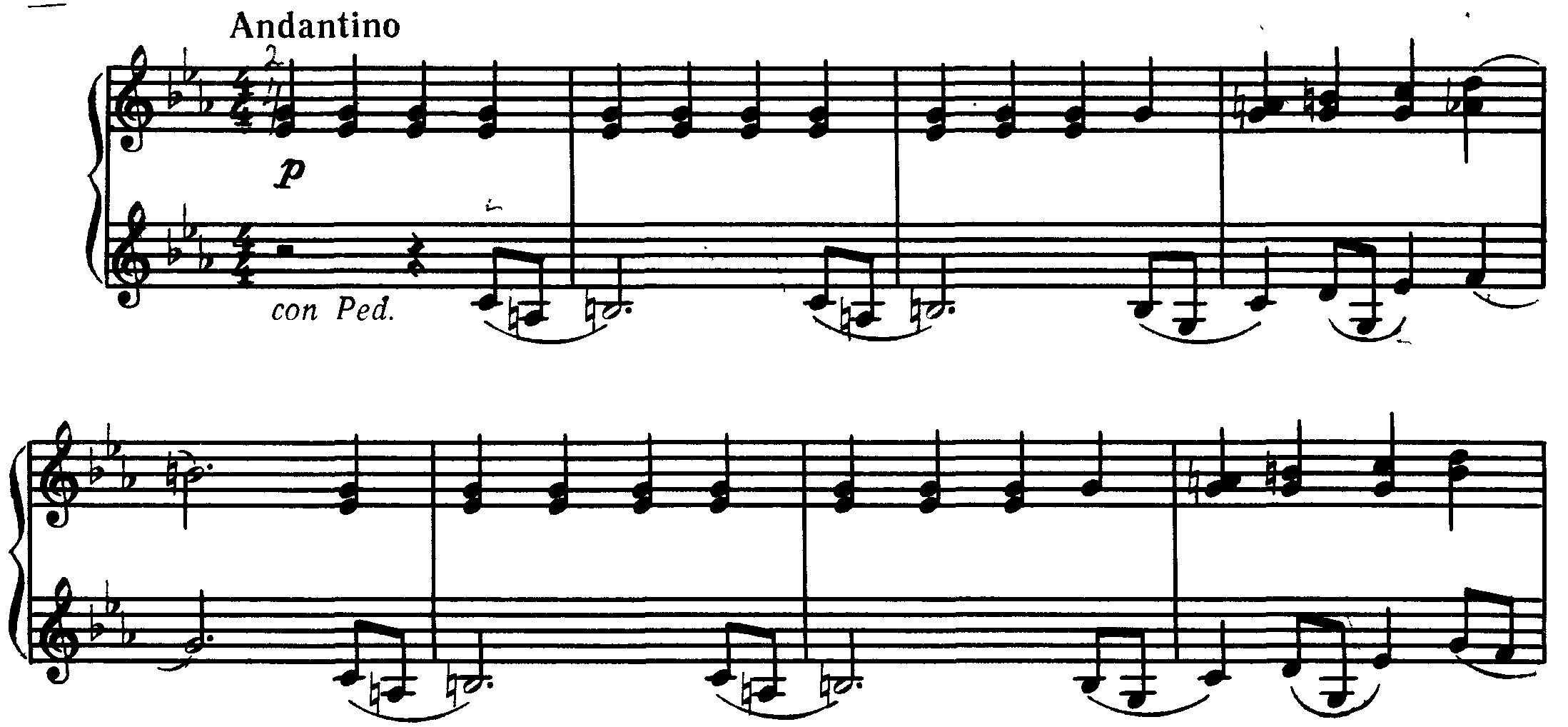

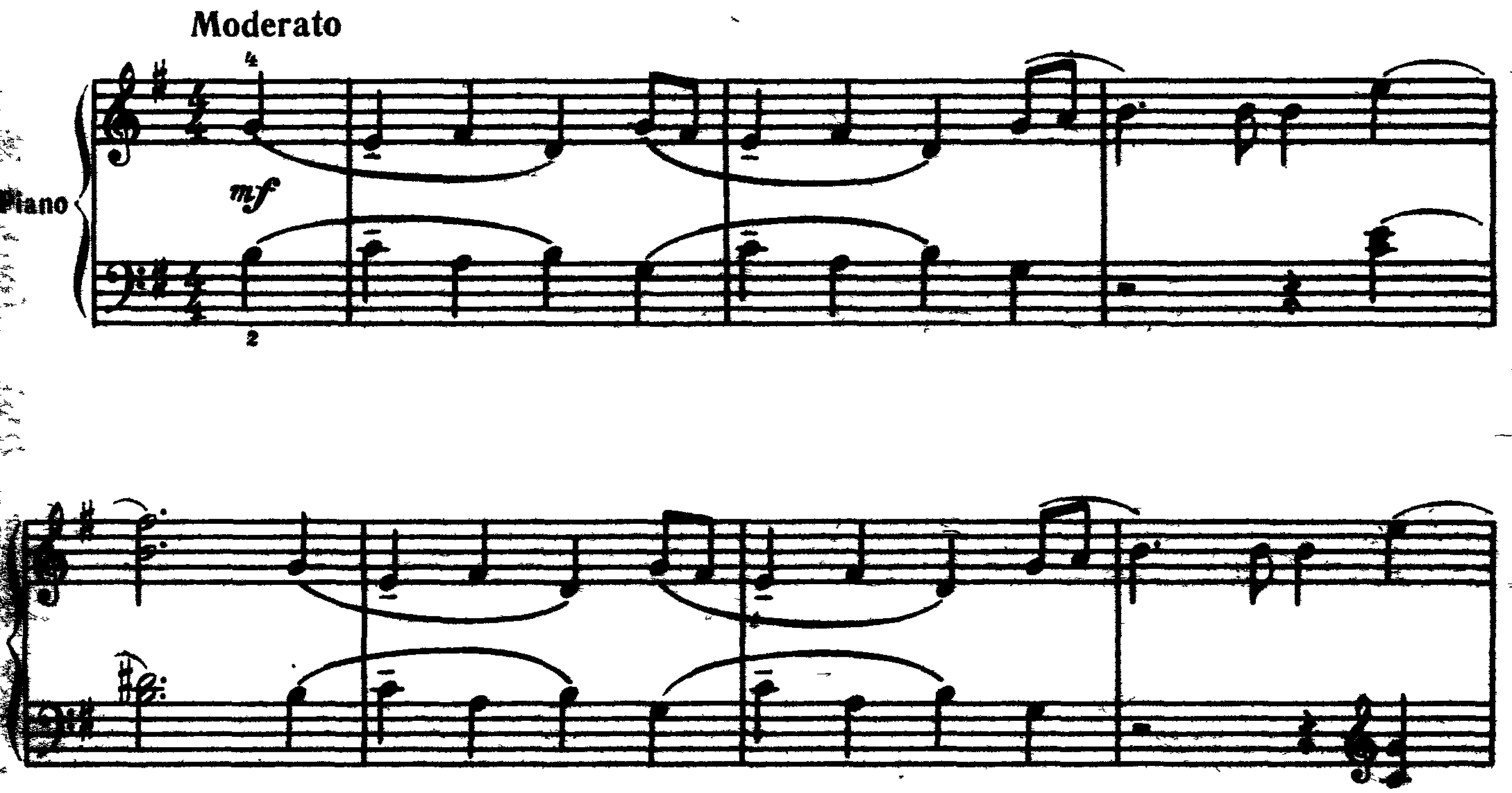

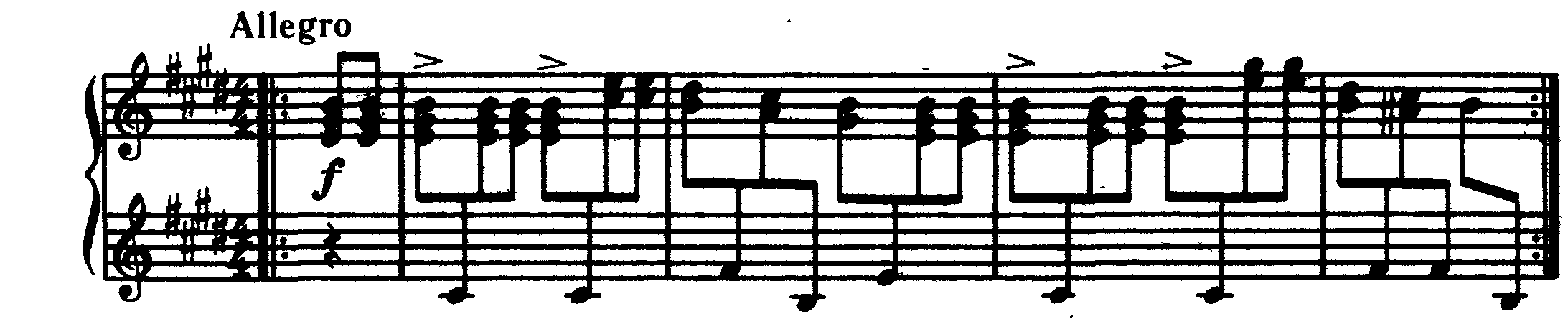

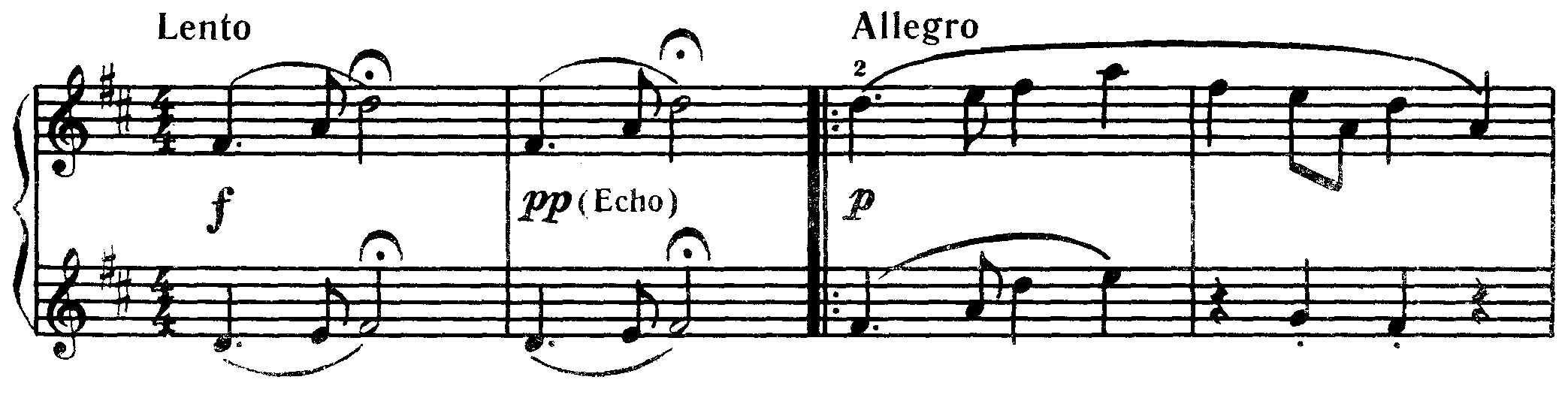

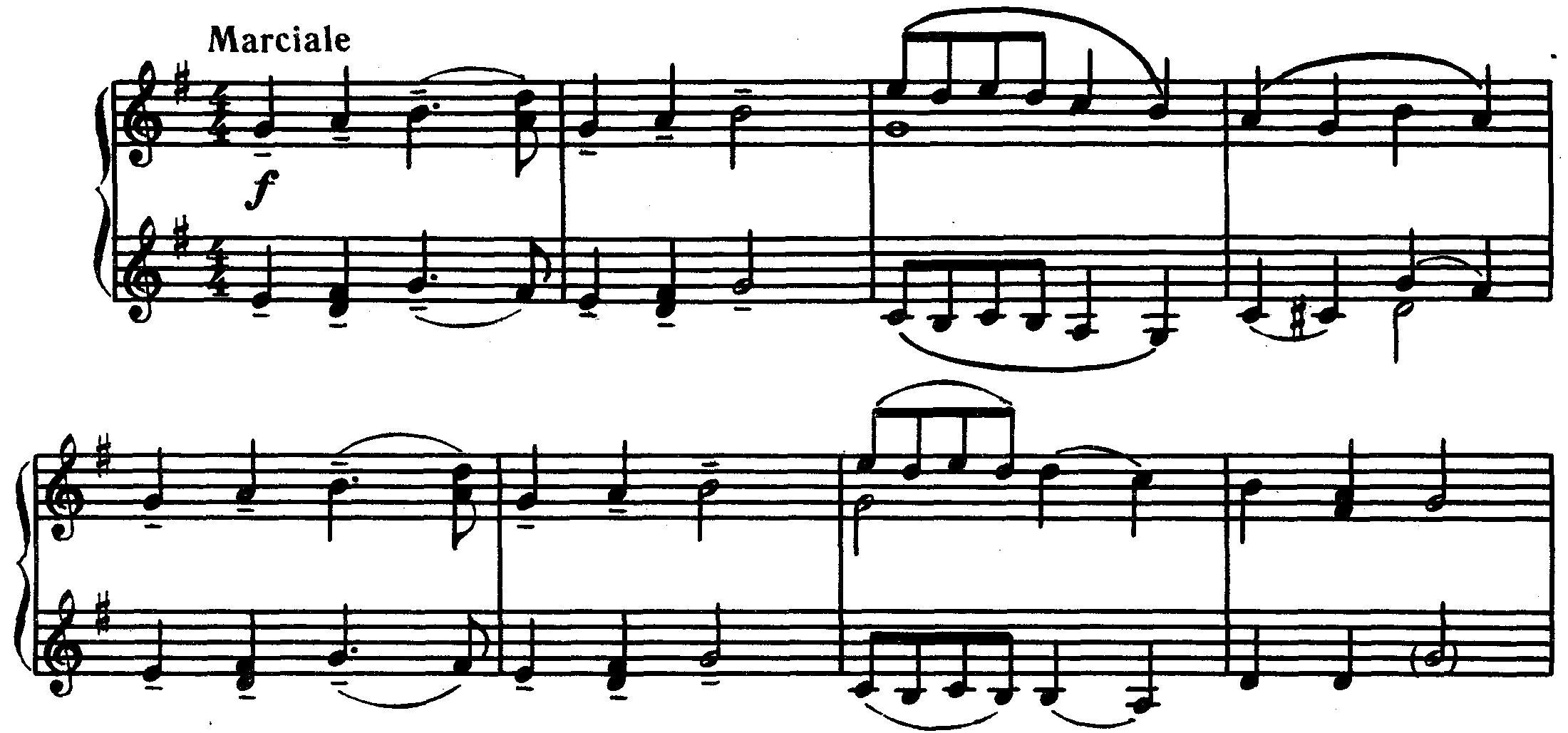

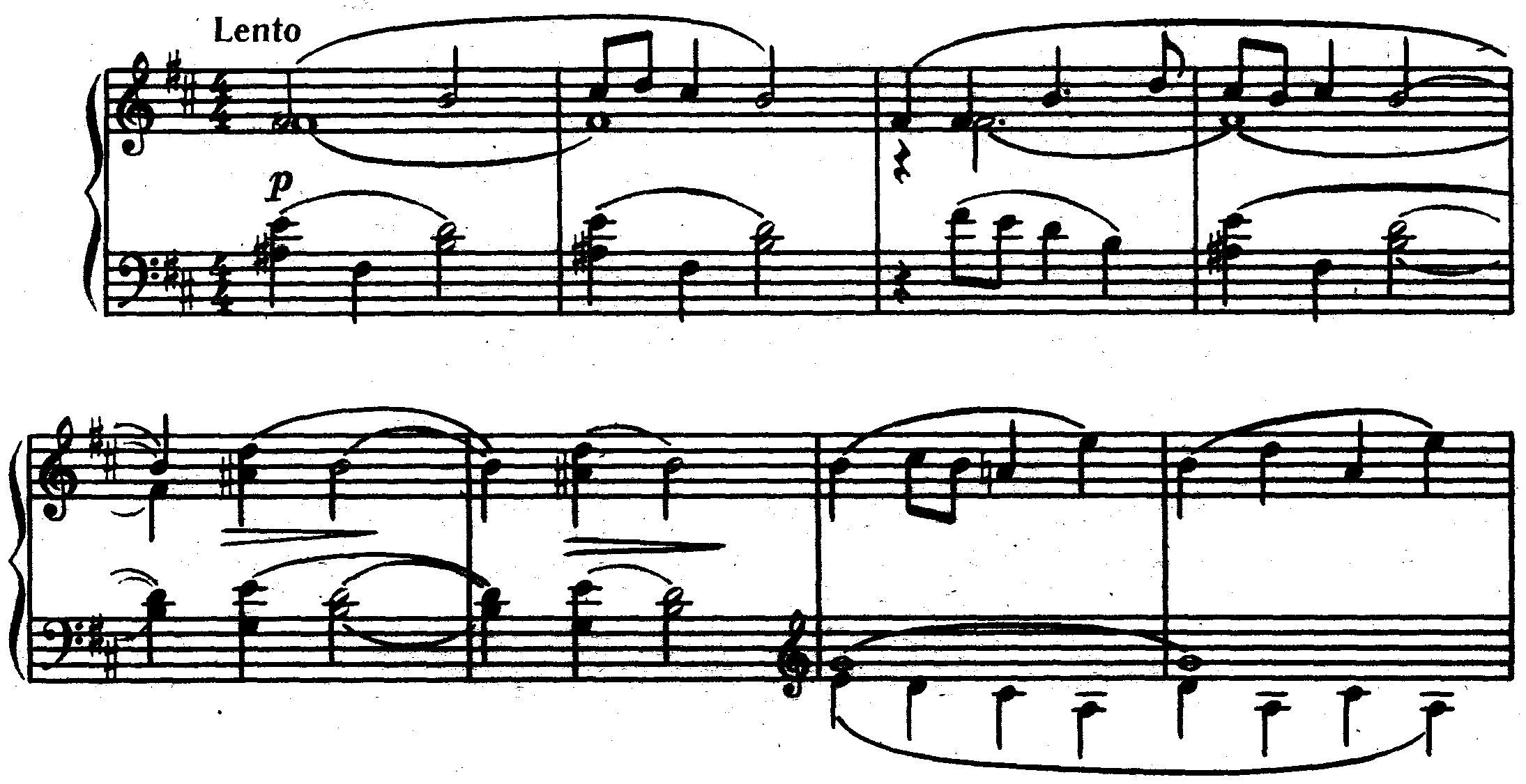

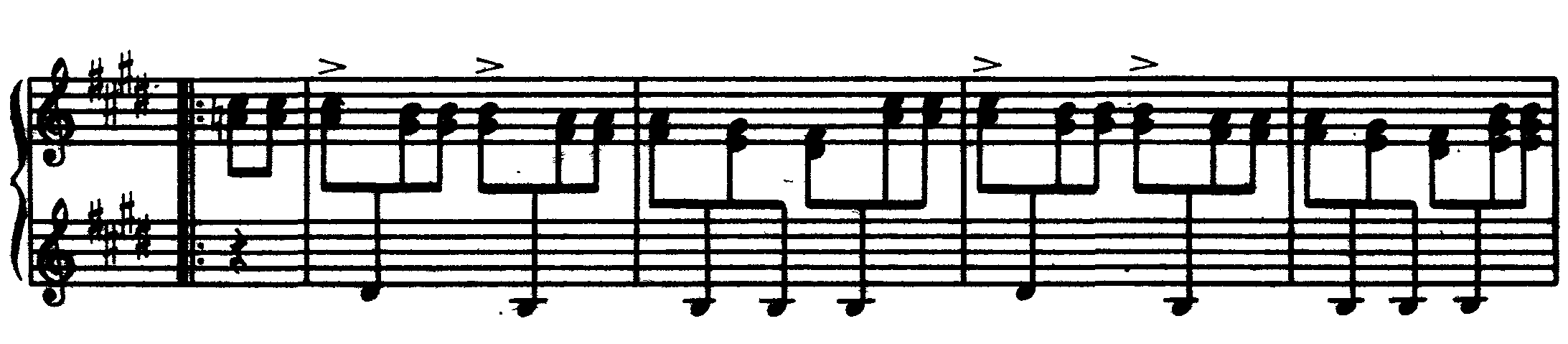

№ 2 «В лагере у солдатиков»

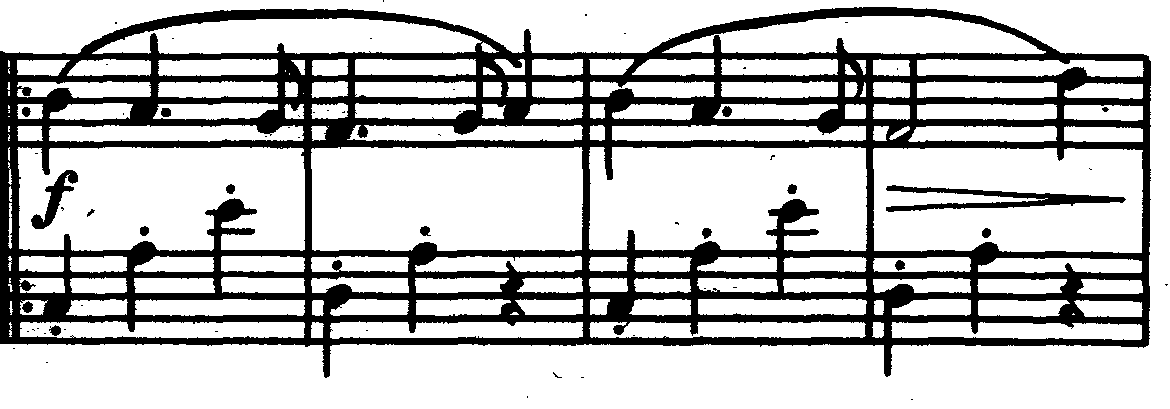

Пьеса начинается медленным вступлением, состоящим всего из двух тактов. Пунктирный ритм, ход на чистую кварту дает нам право думать, что это сигнал трубы. Сначала сигнал звучит ярко, близко, затем удаляется, и сам автор своим указанием «как эхо» помогает нам раскрыть содержание. Далее разворачиваются основные события в лагере (allegro). Остаются квартовые интонации, мелодия дублируется в сексту, пунктирный ритм сохраняется. Пьеса написана в простой трехчастной форме со вступлением и заключением, которое точно повторяется. Кульминация пьесы приходится на вторую часть, поэтому дети, особенно мальчики, ее очень любят и обычно с интересом работают над ней. Исполнительские задачи при игре этой пьесы состоят в следующем: здесь очень важно уметь перестроиться от темпа вступления Lento к основному темпу, добиться пальцевой собранности и цепкости, активности, четкого исполнения пунктира, слышания яркого динамического контраста.

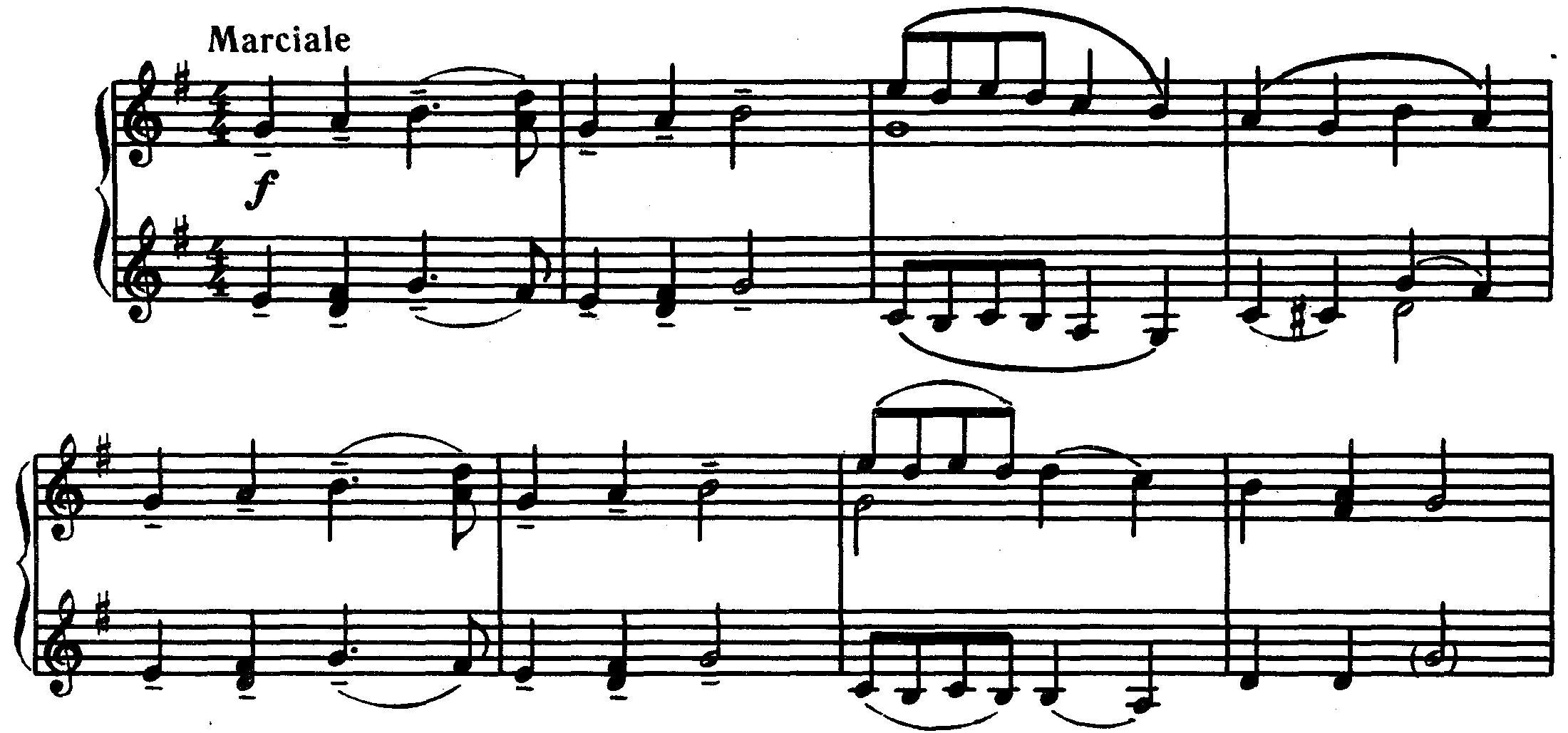

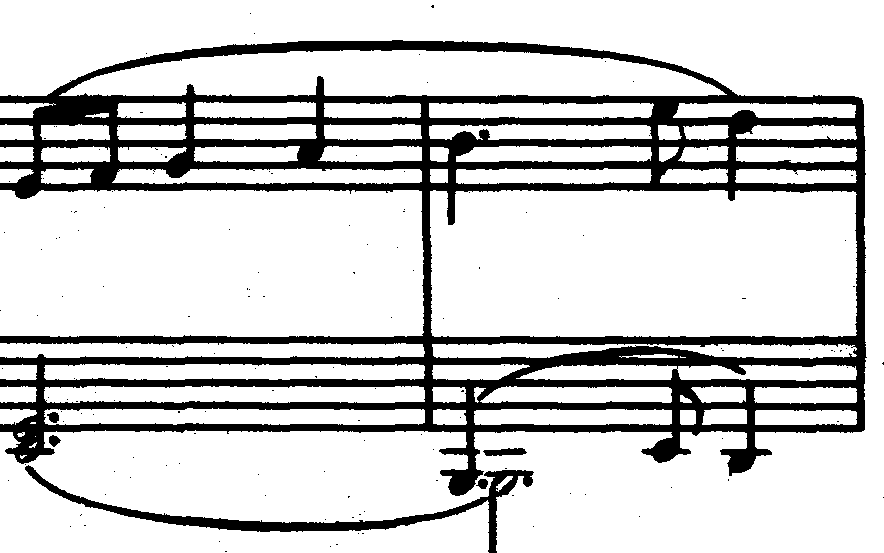

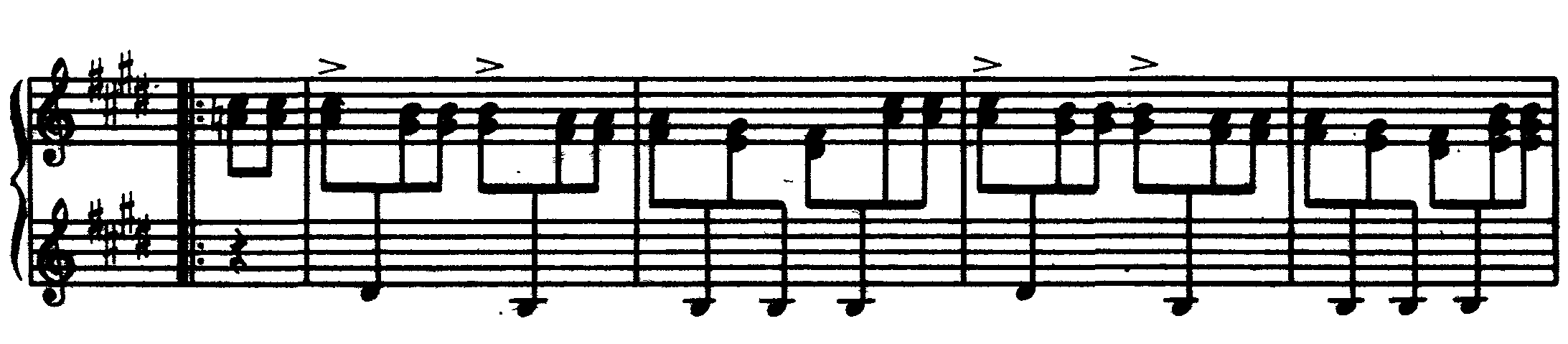

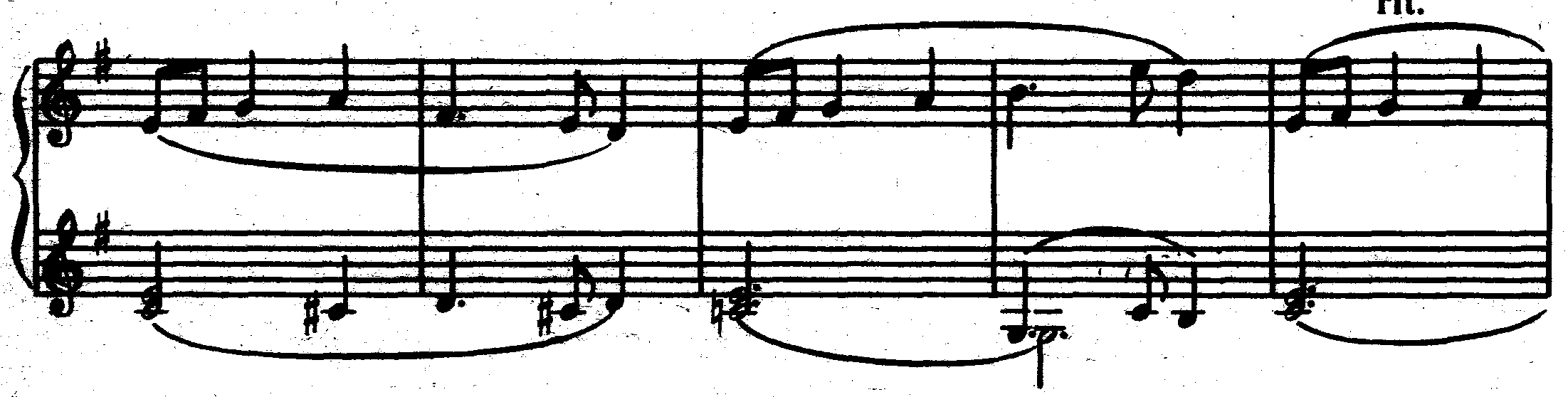

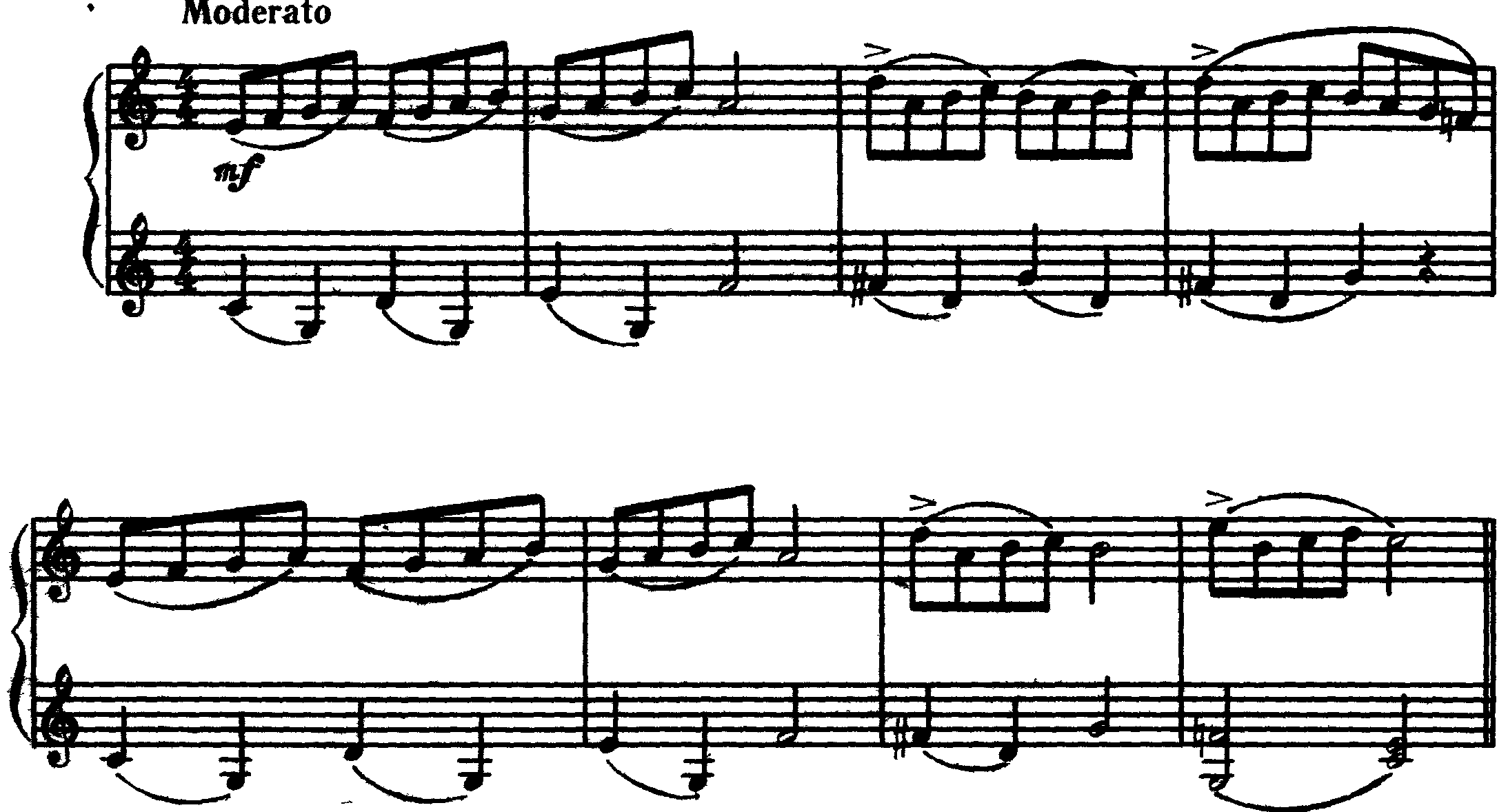

№ 3 «Солдатики маршируют»

Безусловно – это игрушечный марш. Он прост по гармонии, мелодике, отличается поступенным движением в мелодии, написан в простой трехчастной форме:

Вторая часть не вносит новых интонаций, она основана на интонациях первой части. Проходит тема в обращении (как у И.С. Баха). Исполнять марш надо «воинственно», с четким определенным штрихом и очень точно ритмически:

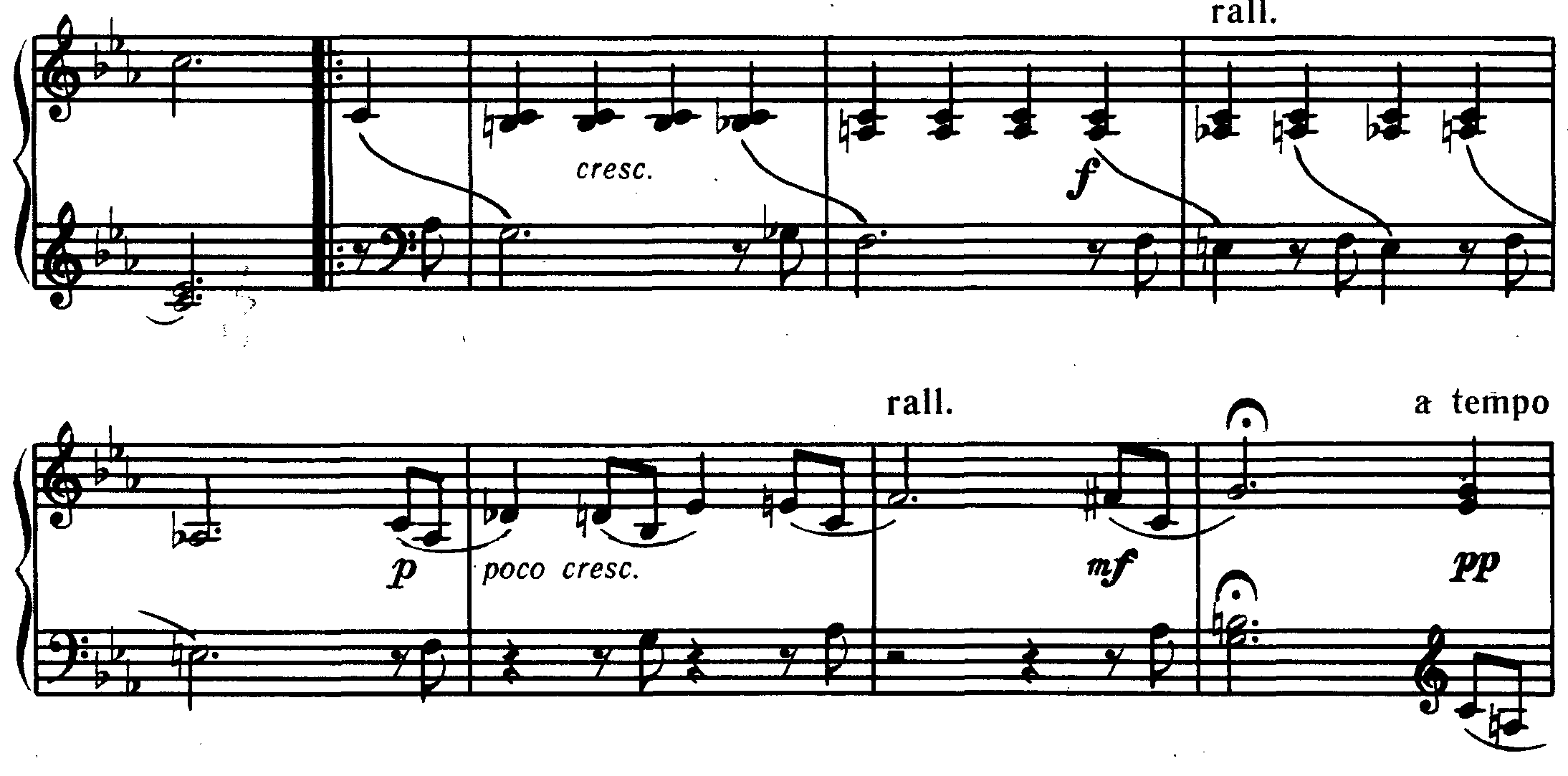

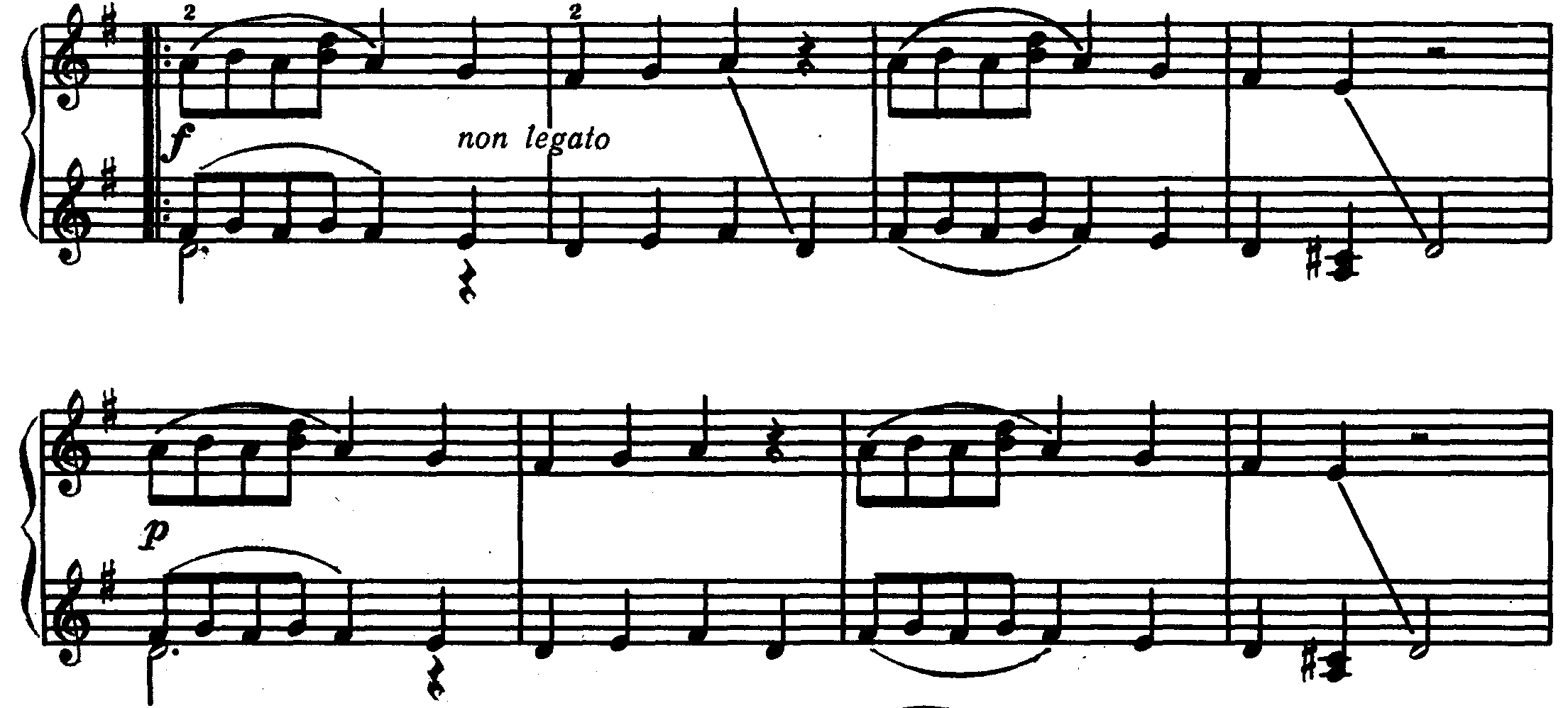

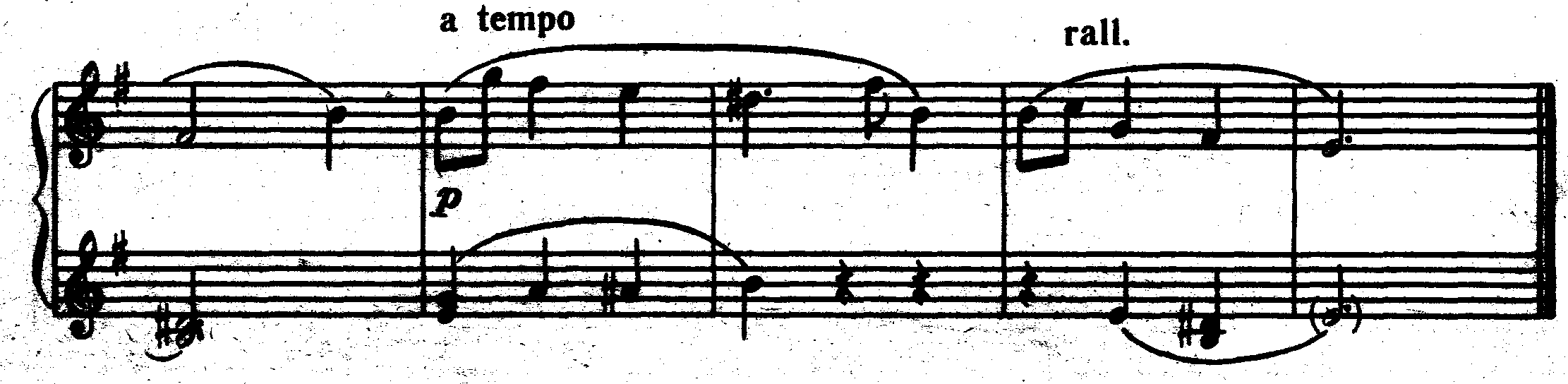

№ 5 «Верхом на лошадке»

Пьеса написана в трехчастной форме, веселая, беззаботная и игривая, очень чувствуется ритм скачки. Он не постоянный, прерывистый, лошадка у главного героя игрушечная. Аккорды с акцентами напоминают удары кнута или пришпоривание лошадки (3-4 такты). Как будто всадник погоняет ее, и она весело бежит рысцой (5-6 такты). От исполнителя требуются очень собранные и цепкие кончики пальцев, упругий, точный ритм (следует попробовать простучать на столе) и пальцевое стаккато. Одна из труднейших задач, возникающих перед учеником – добиться прочного, хорошего ритма.

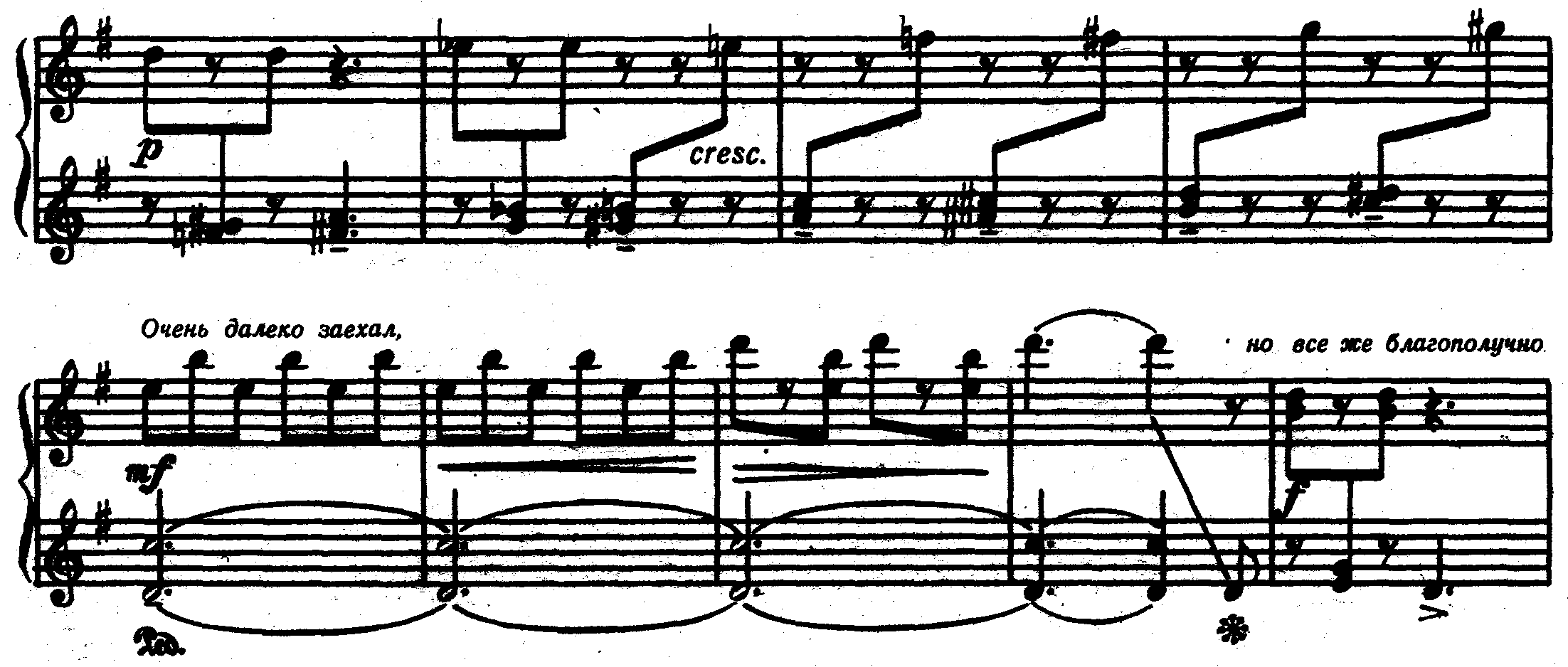

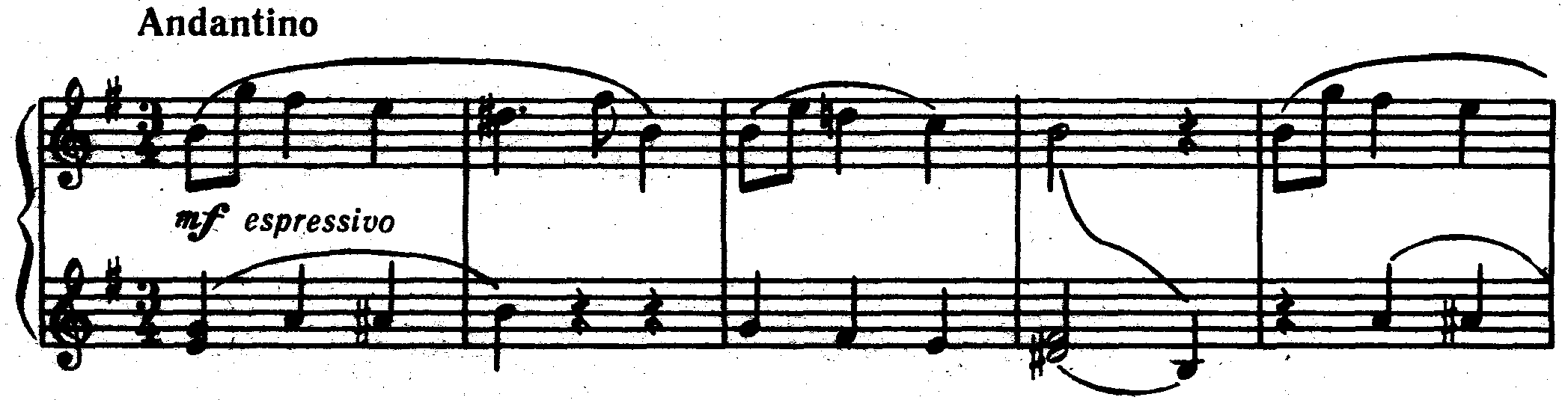

Композитор не ограничился программным названием пьесы. Во второй части автор вводит дополнительную ремарку, конкретизируя образное содержание «Очень далеко заехал». Музыка рассказывает нам о том, что всадник сбился с дороги. Чувствуется неуверенность, появилась осторожность, вопросительное звучание, героя охватывает отчаяние, появляется долбящий ритм, игровой прием – ротационное движение. В этом месте выписана авторская педаль, которая держится целых четыре такта и имеет колористическое значение. Тональная неустойчивость, присутствует восходящая секвенция по полутонам вверх:

Третья часть – реприза. Автор дает указание «Но все же благополучно вернулся». Это вернулась мелодия, которая звучала в начале – уверенная и бойкая. В пьесе А. Гречанинова нет тревоги и смятения. Она забавная, радостная, светлая, шутливая. Детей привлекает сам образ пьесы, вызывающий представление об отваге, героической лихой скачке.

№ 6 «На лужайке»

Эта пьеса завершает мини цикл. Это, возможно, игра в «догонялки». Быстрая, стремительная, легкая с постепенным ускорением к концу второй части. Задача исполнителя добиться легкости, цепкости, игры «пальцами» без участия плечевого пояса. При работе над пьесами подвижного характера вместе с развитием слуховой и ритмической сферы начинают формироваться необходимые технические навыки, своевременное овладение которыми обязательно.

б) чувства и настроения детей

В этот цикл входят пьесы: «В разлуке», «Недовольство» (у автора «Заболела няня»), «Скучный рассказ» (у автора «Скучный урок»), «Необычное происшествие» (у автора «Страшный рассказ»). Надо полагать, что изменение названий произведений связано с политической ситуацией и эпохой, естественно, что нянь у детей советской эпохи не было, а урок не мог быть скучным.

№ 4 «В разлуке»

Это красочная миниатюра – большая творческая удача композитора в жанре детской музыки. В этой пьесе чувствуется детская непосредственность, наивность, чистота, искренность переживаемого. На ее примере мы встречаемся с задачами, свойственными исполнению кантилены в будущем. После успешной работы над ней ученик с удовольствием через какое-то время будет исполнять и «Первую утрату» Р. Шумана.

Написанная в двухчастной форме с кодой, пьеса Гречанинова хорошо понятна ученику для самостоятельного разбора. Каждая двухтактная фраза интонируется довольно рельефно, для красивого звучания нужно следить за полной свободой руки от плеча, за мягкой опорой пальцев в «донышко» клавишей, так и за гибким запястьем, особенно хорошо «раскрывающим» ладошку на широких интервалах. Хотелось, чтобы ученик мог объединить в единую мысль две фразы (одно предложение в периоде из 8 тактов).

При построении фразировки можно применить и подтекстовку. Но если подтекстовка поможет лучше вести фразы к своим опорным звукам (всегда наиболее длинная длительность четверть с точкой) и слушать ее мягкие концы, то на первой стадии работы такая «подсказка» вполне уместна.

Во второй части мы ощущаем больше волнения. Третья фраза – небольшое просветление, в исполнении надо его прочувствовать. Чуткий ученик без напоминания педагога уловит мажорное просветление в средней части пьесы.

Тем грустнее должна прозвучать кода, в ней звучит как бы некоторая доля смиренности и обреченности.

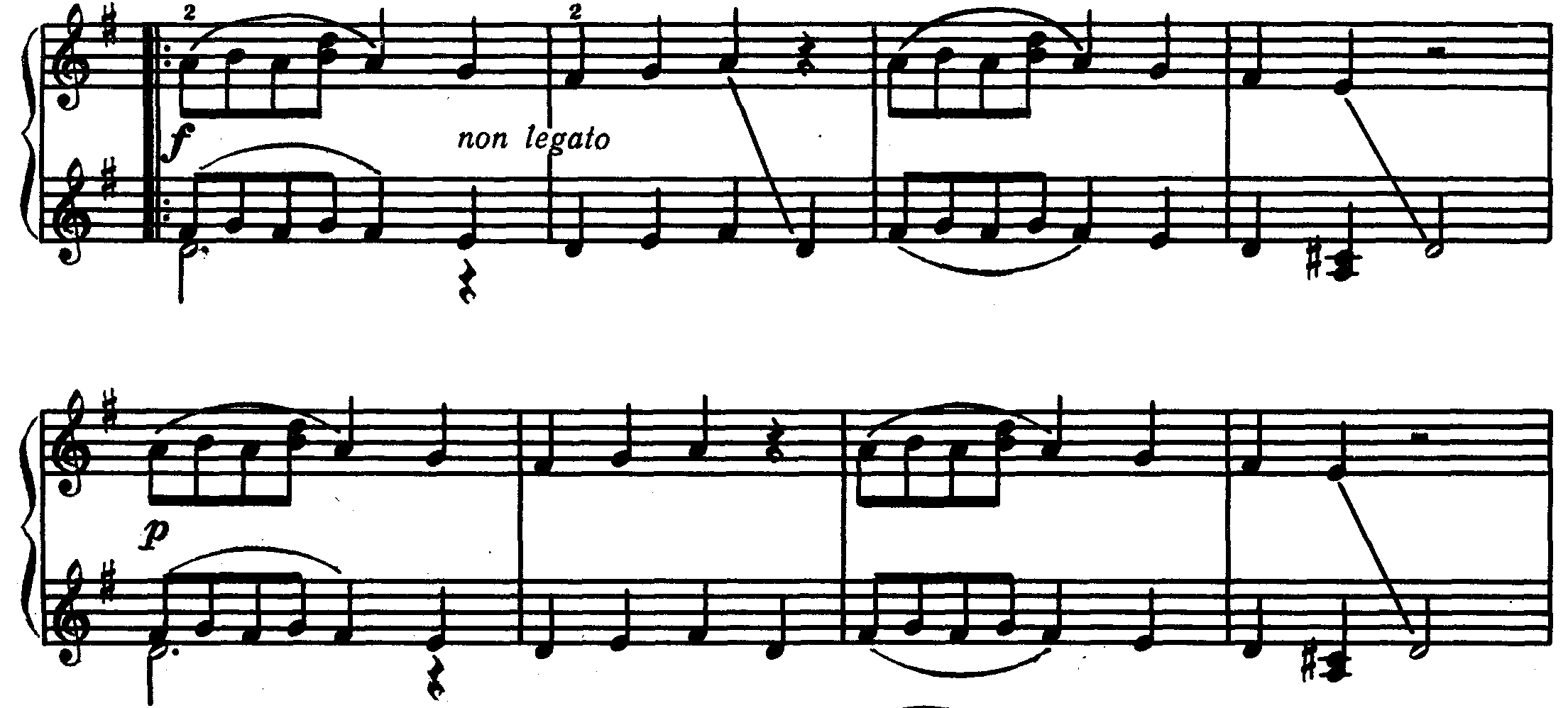

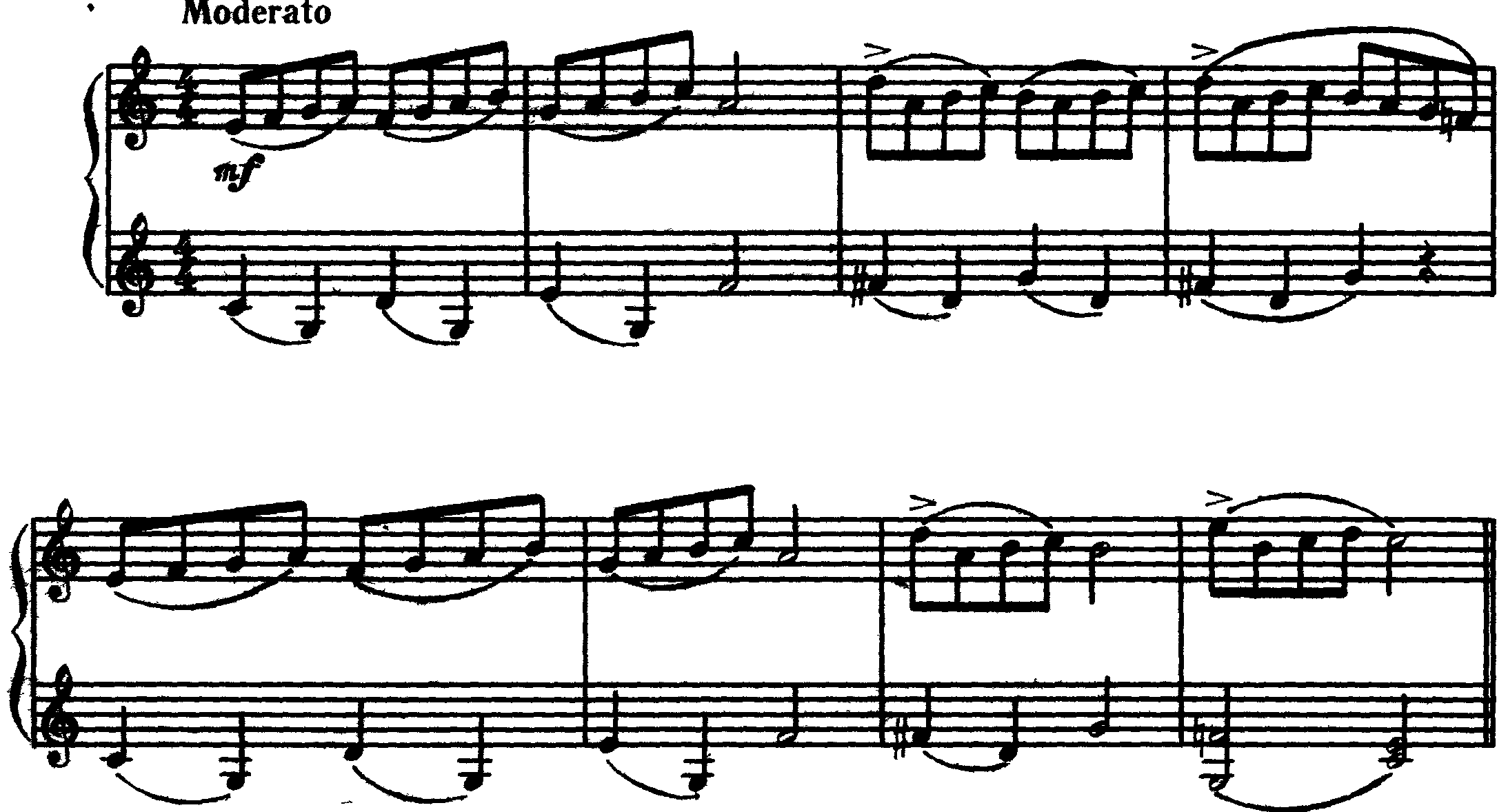

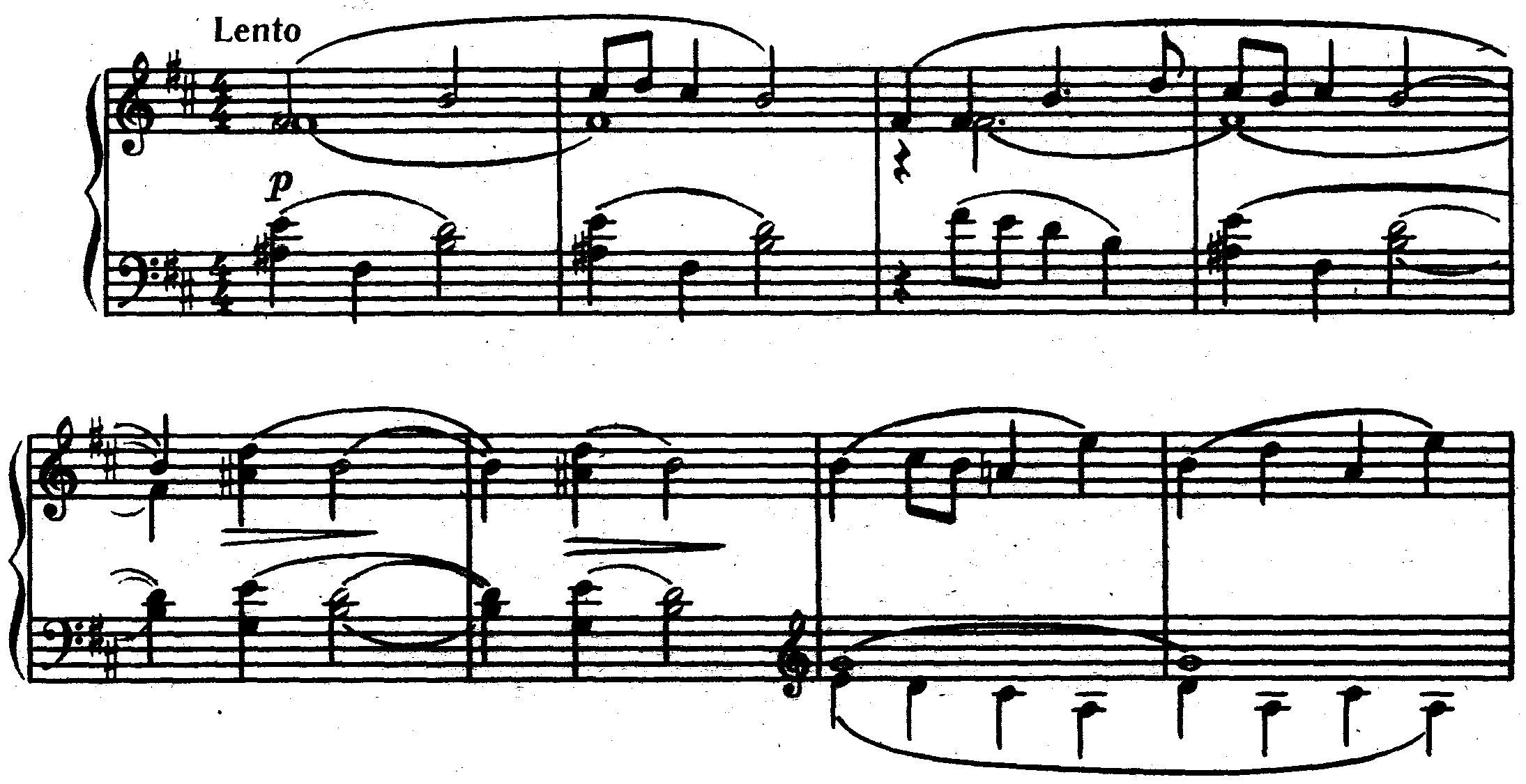

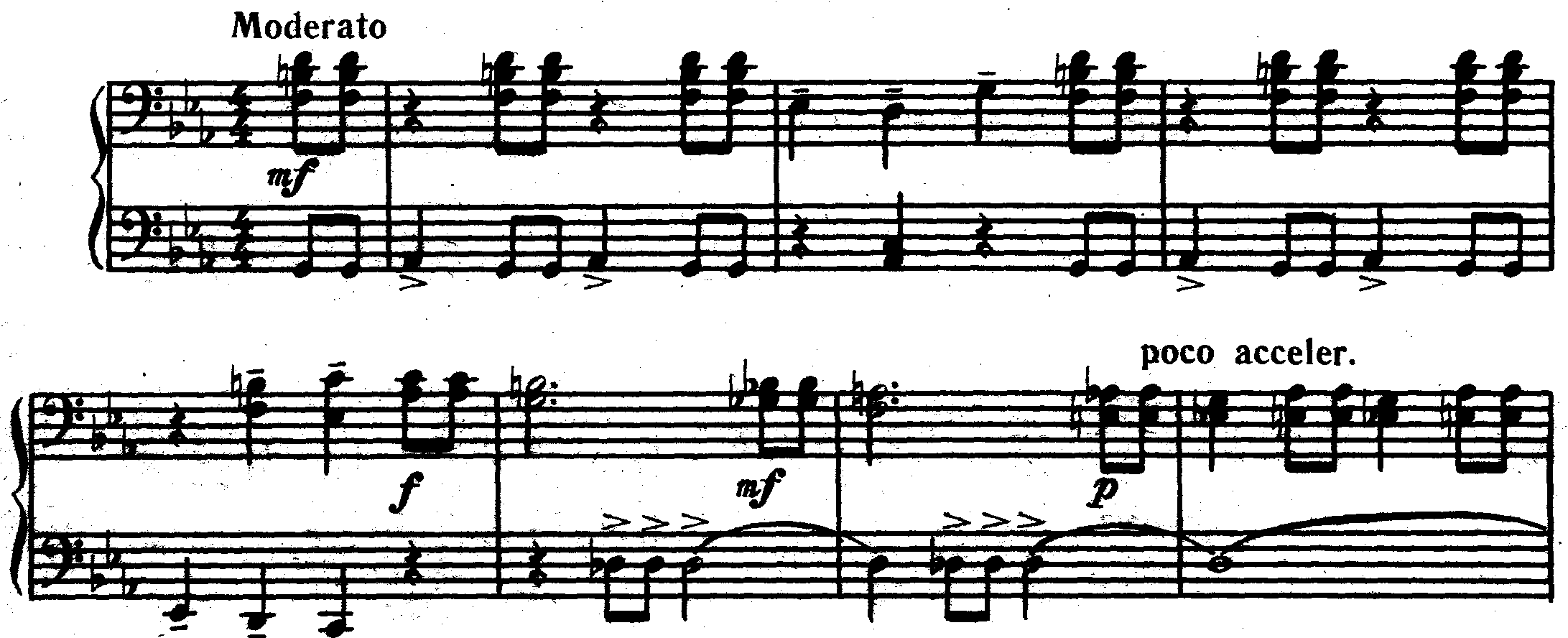

№7 «Недовольство» («Заболела няня»)

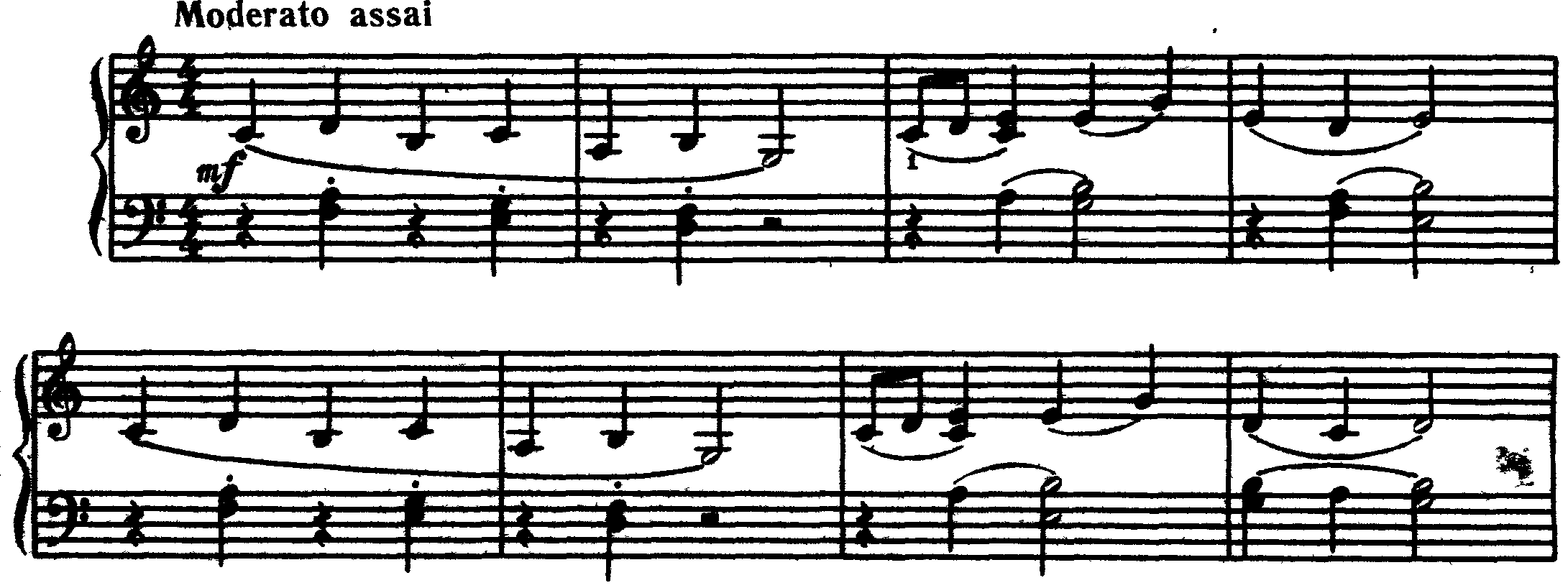

Это сочинение относится к тем пьесам, которые стимулируют поиск настроения в музыке. Эта пьеса пронизана мрачным настроением. Мелодия изложена в левой руке и состоит из мелких мотивов, которые должны быть объединены в длинную мелодическую линию, а это очень трудно для маленького пианиста:

Задача исполнителя – слышать длинную мелодическую линию и разницу, звуковой баланс между мелодией и аккомпанементом, длинные половинные ноты с точкой, которые в сознании исполнителя должны не гаснуть, а продолжать звучание. Часто эта пьеса становится одной из первых, где ученик второго класса учится слышать и вести длинную мелодическую линию (горизонталь) в левой руке, а еще «капризные» гармонии (вертикаль). В средней части мелодия распределена между руками, следует объяснить ученику, точно выявить мелодическую линию, ее рельеф:

№8 «Скучный рассказ» («Скучный урок»)

Мелодика этой пьесы проста, диатонична. Она изобилует красивыми интервальными ходами, большие скачки в партии левой руки и ровное (восьмыми длительностями) движение в правой. Содержание этой пьесы ассоциируется с неторопливым рассказом няни о былом, в котором настроения о рассказываемых событиях подернуты дымкой прошедших лет. Наблюдается смена темпа с Moderato на Andantino и возвращение в первоначальный темп:

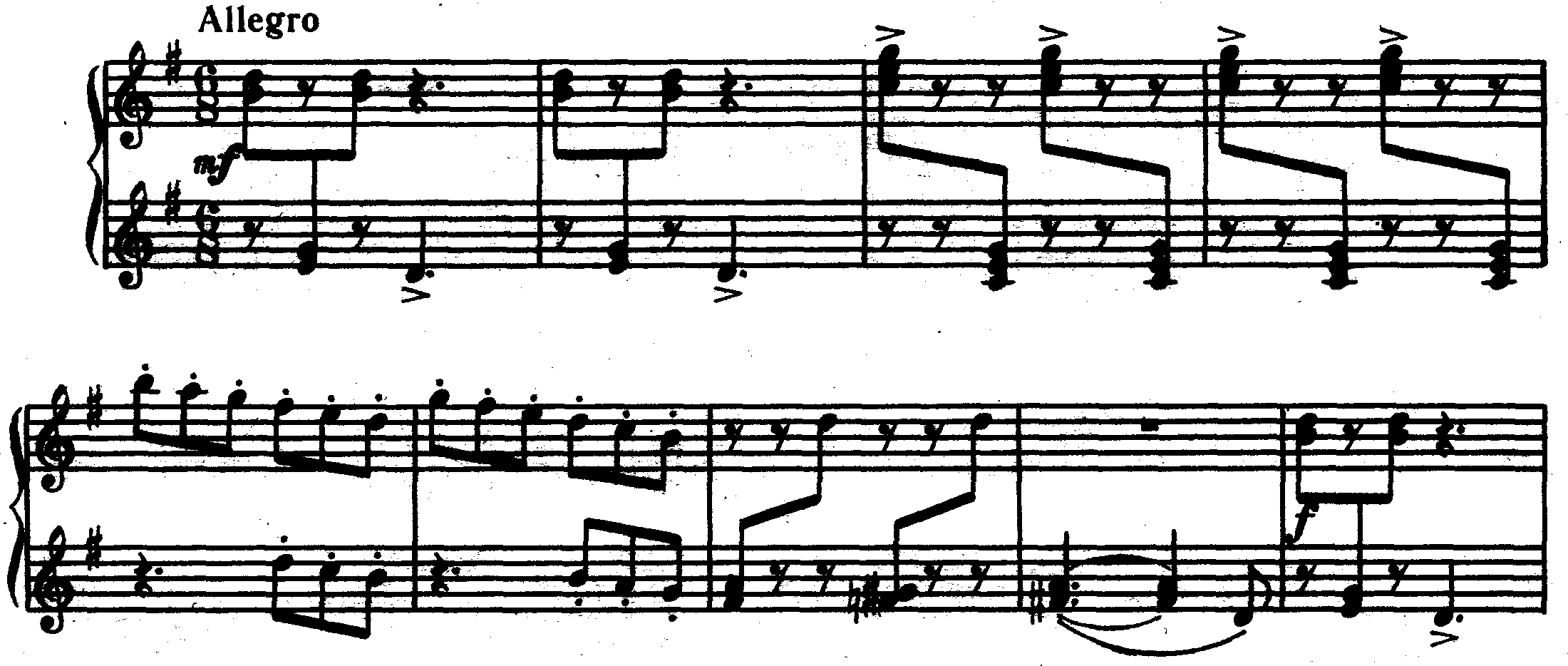

№11 «Необычное происшествие» ( «Страшный рассказ»)

Учащихся младших классов необходимо знакомить с выразительными средствами гармонии, используемые в характерных образах. Фортепианная литература дает для этого обильнейший материал. Примером может служить пьеса А. Т. Гречанинова «Необычное происшествие»:

Мир образов программных миниатюр подвижного характера близок природе художественного восприятия младших школьников. В отличие от кантиленных пьес, характеризующихся плавностью, пластичностью, здесь выступают четкая синтаксическая расчлененность изложения, острота ритмической пульсации, частые смены артикуляционных штрихов, динамические сопоставления, яркая образная сфера.

Пьеса тонко воплощает растущее чувство тревоги, как бы вызванное рассказом о чем-то диковинном, страшном. Созданию этого впечатления способствует упорное повторение в басу шестой ступени и последующие, причудливо звучащие, хроматические терции, ускорение которых придает душевное смятение.

Эта пьеса написана в низком регистре, для нее характерен сумрачный колорит, склад фактуры аккордовый, акценты, «топтание на месте», что придает пьесе таинственность и мрачность. Во второй фразе есть отдаленное напоминание темы «судьбы» в пятой симфонии Л. Бетховена, трехкратное повторение звука ре-бемоль в левой руке и ответ правой движением терций по хроматизму вниз. Этот ответ развивается композитором, многократно повторяется на звучащем ре-бемоль в левой руке уже подвижнее первоначального темпа.

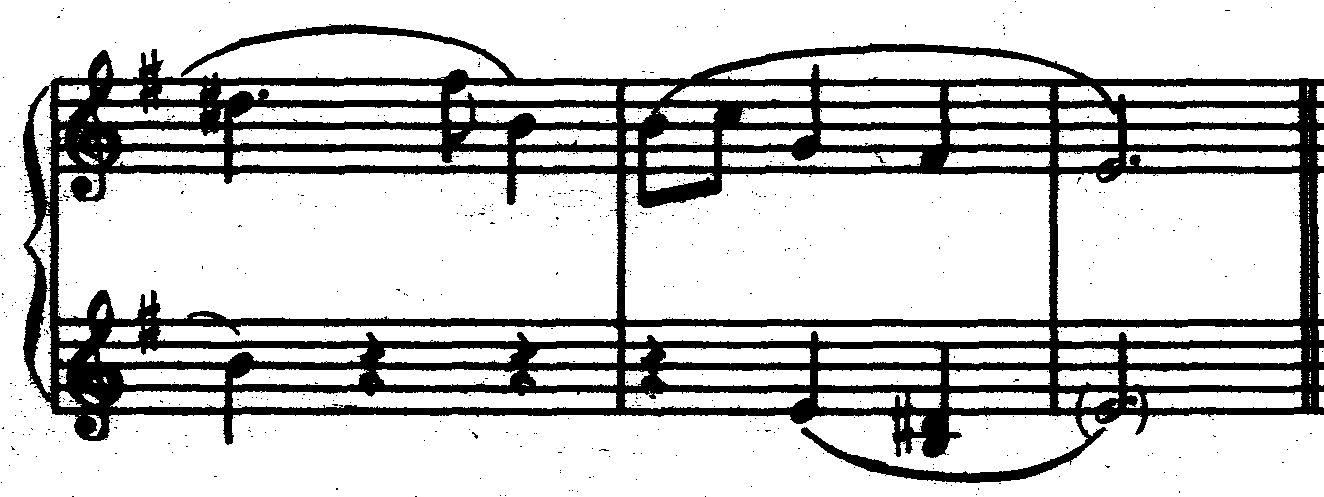

Третья фраза пьесы(meno mosso) речетативна, она играется более вытянутыми «плоскими» пальцами:

Далее точное повторение начала, где нужно учиться выделению верхних звуков в аккордах.

Для исполнения этой пьесы необходимо найти нужные краски, уметь слышать аккордовую вертикаль.

в) пьесы песенного плана в духе русских народных протяжных песен

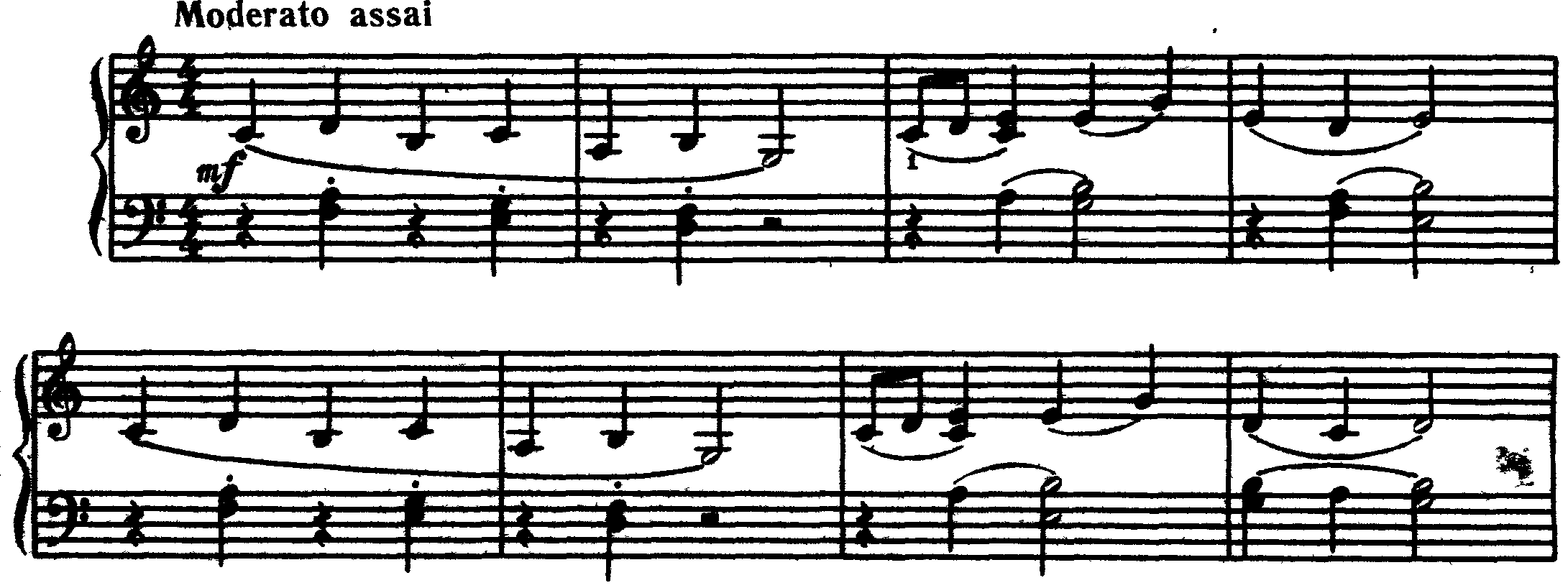

К пьесам этого мини цикла относятся «Маленькая сказка» (у автора «Сказочка»), «Колыбельная», «Протяжная песня».

№ 1. «Маленькая сказка»

Задушевно льющаяся мелодия сродни русскому фольклорному пению. Многократно звучит одна и та же тема. Для нее характерна подголосочная полифония. Оба голоса нужно хорошо послушать, тщательно проинтонировать, а при их соединении важно поискать их верное звуковое соотношение.

Изучение «Маленькой сказки» помогает развитию протяженного, горизонтального мышления у учащихся. Менее развернута и значима по сравнению со «Сказочкой» С. С. Прокофьева. Эта пьеска открывает цикл А. Т. Гречанинова и вводит нас в атмосферу таинственности и загадочности. Она написана в духе русских былин. Пьеса проста, в мелодике и гармонии диатонична, для нее характерно преобладание субдоминантовых гармоний, обилие терций, секст.

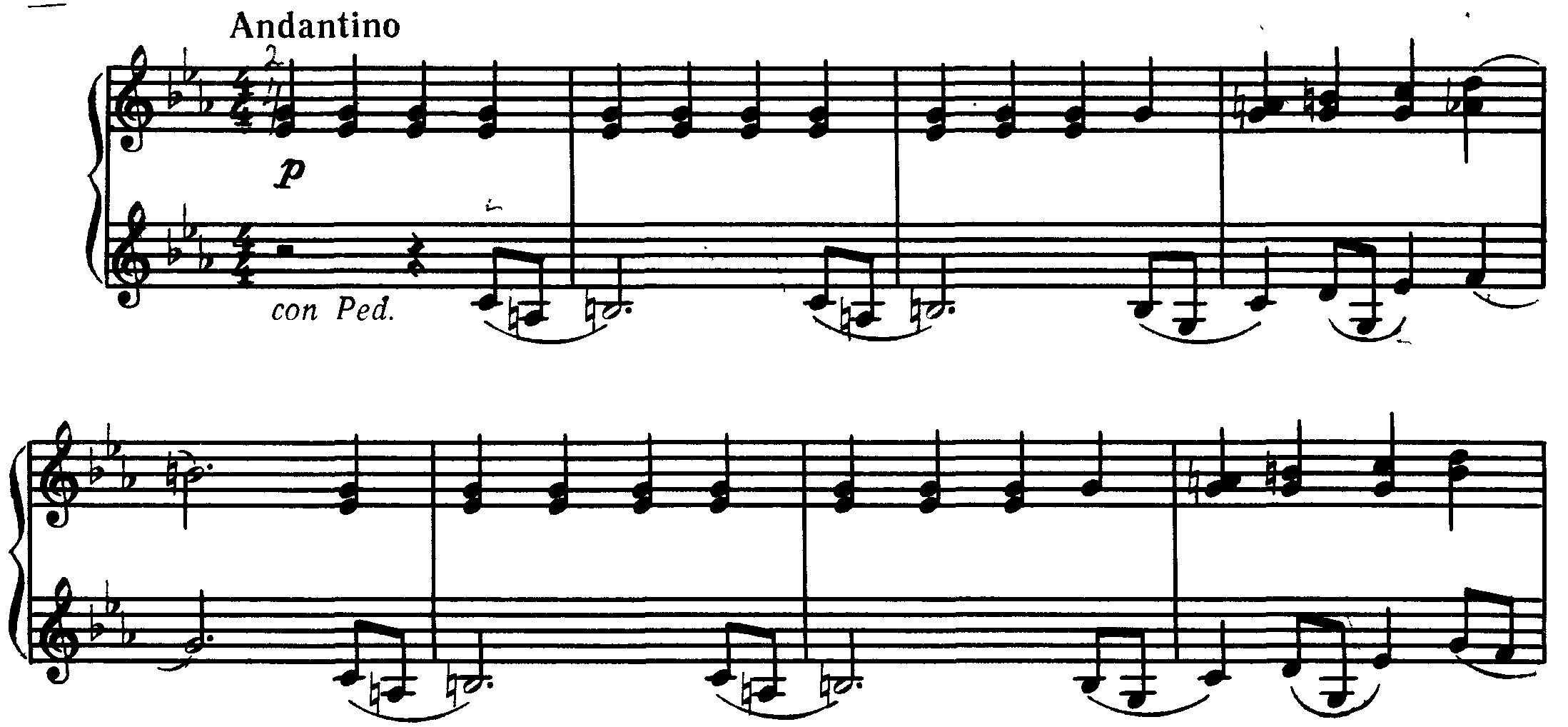

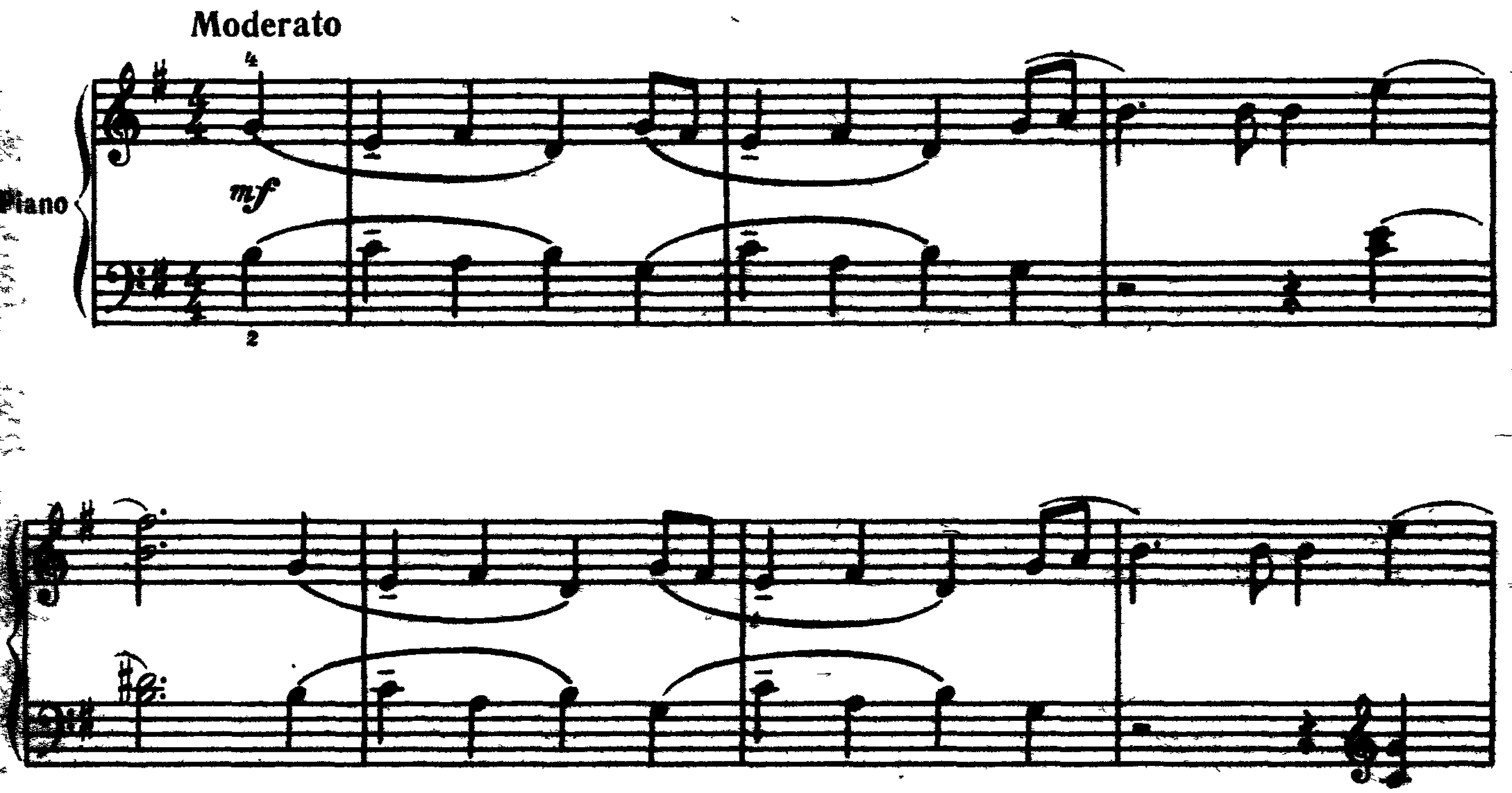

№9 «Колыбельная»

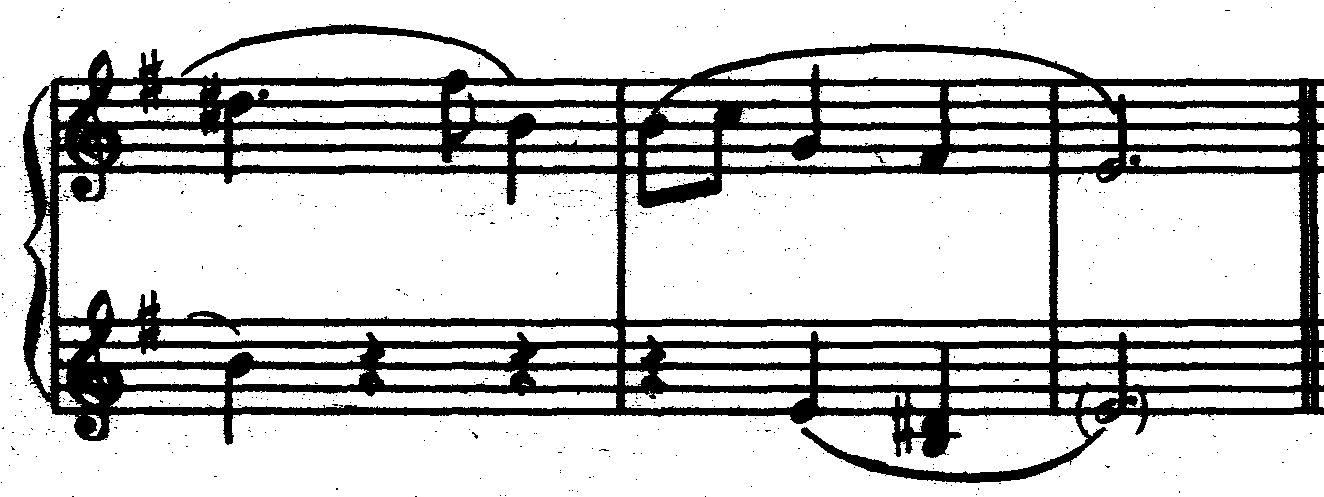

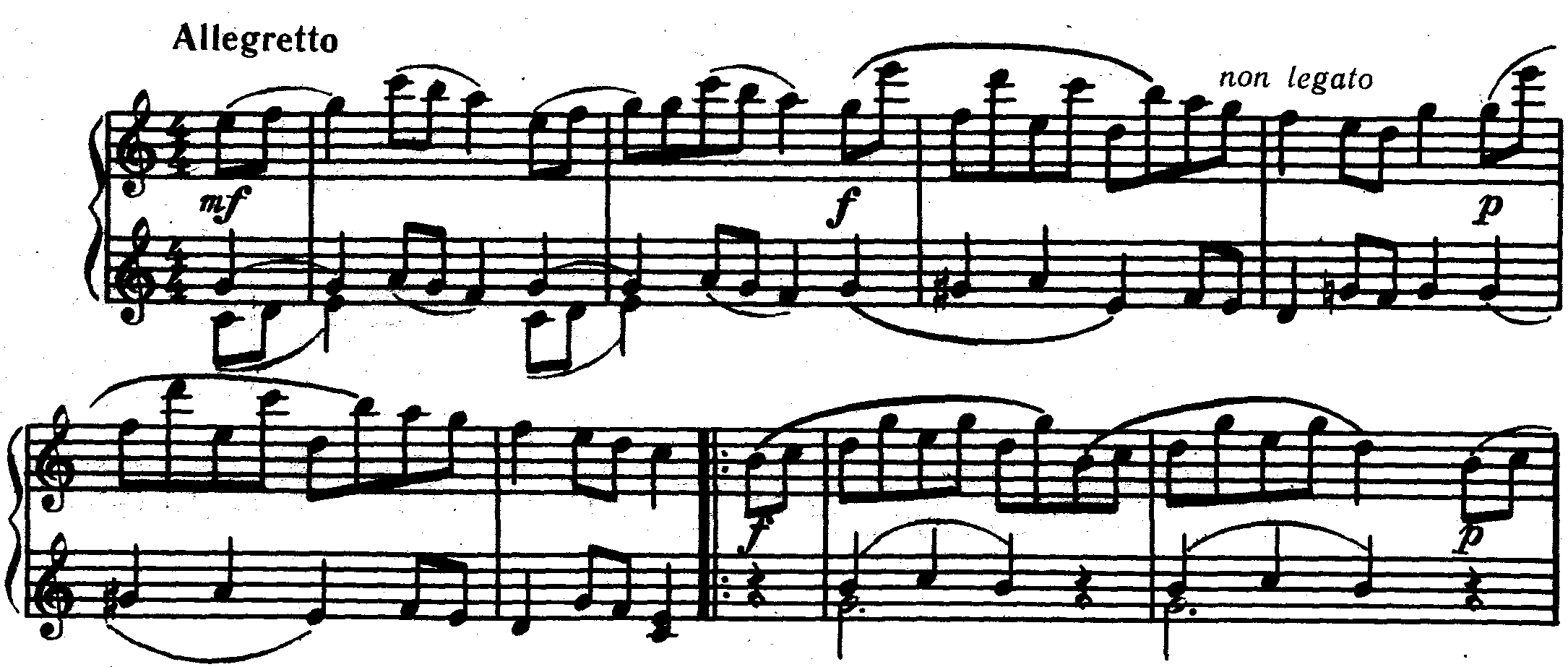

Пьеса под таким названием есть у Г. Свиридова в «Детском альбоме». Мелодика этого произведения изобилует опеванием, скачками на консонирующие интервалы, множество подголосков, простая гармония и полифоничная фактура:

Эта «Колыбельная» написана в духе русских народных песен, в третьей части тема проходит в среднем голосе. Пьеса любима детьми и полезна для развития гармонического и линеарного мышления, а так же навыков певучей игры.

№14 «Протяжная песня»

Это небольшая пьеска, занимающая всего две строчки. Она проста, в мелодии нет больших скачков, преобладают субдоминантовые гармонии и плагальные обороты. Музыкальные средства «Протяжной песни» очень объемны в мелодико-интонационном, гармоническом и полифоническом отношениях. При исполнении мелодии следует выявить ее мягкость, лиричность, почувствовать широту дыхания, вбирающего в себя линии небольших построений:

г) танцевальная музыка

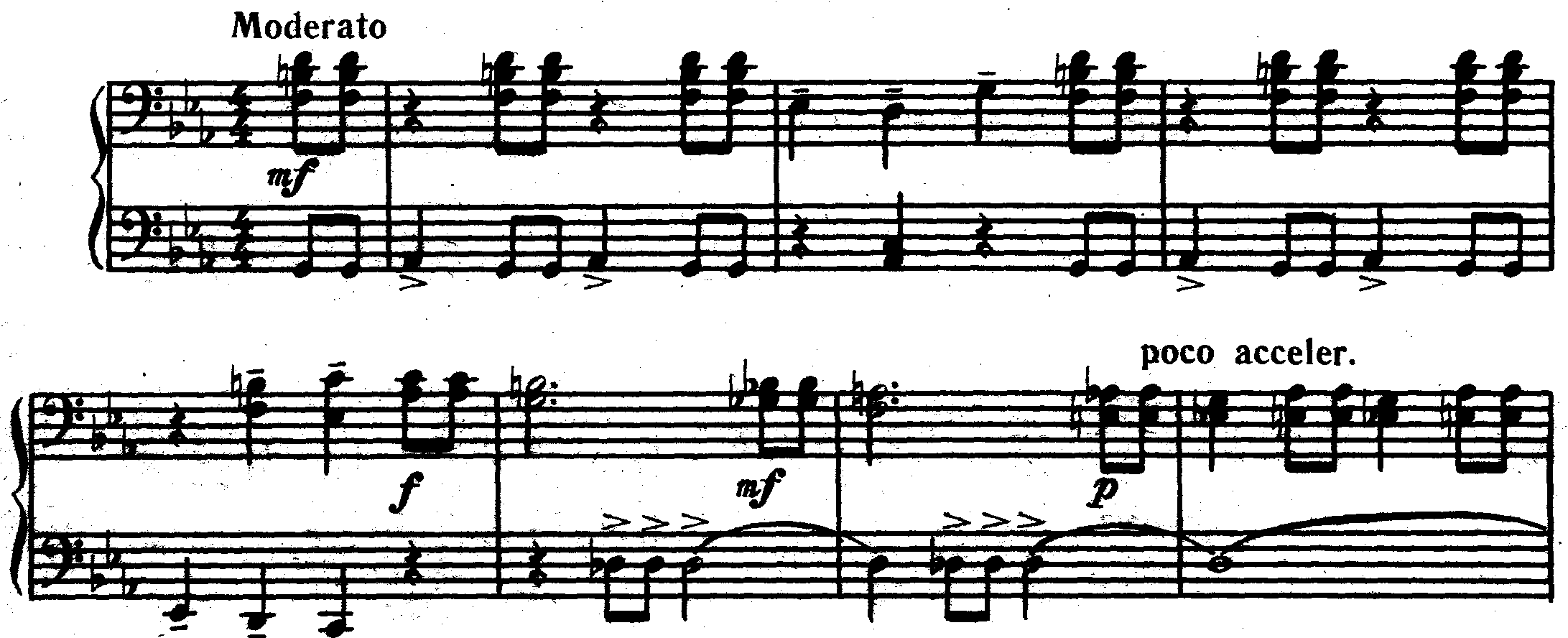

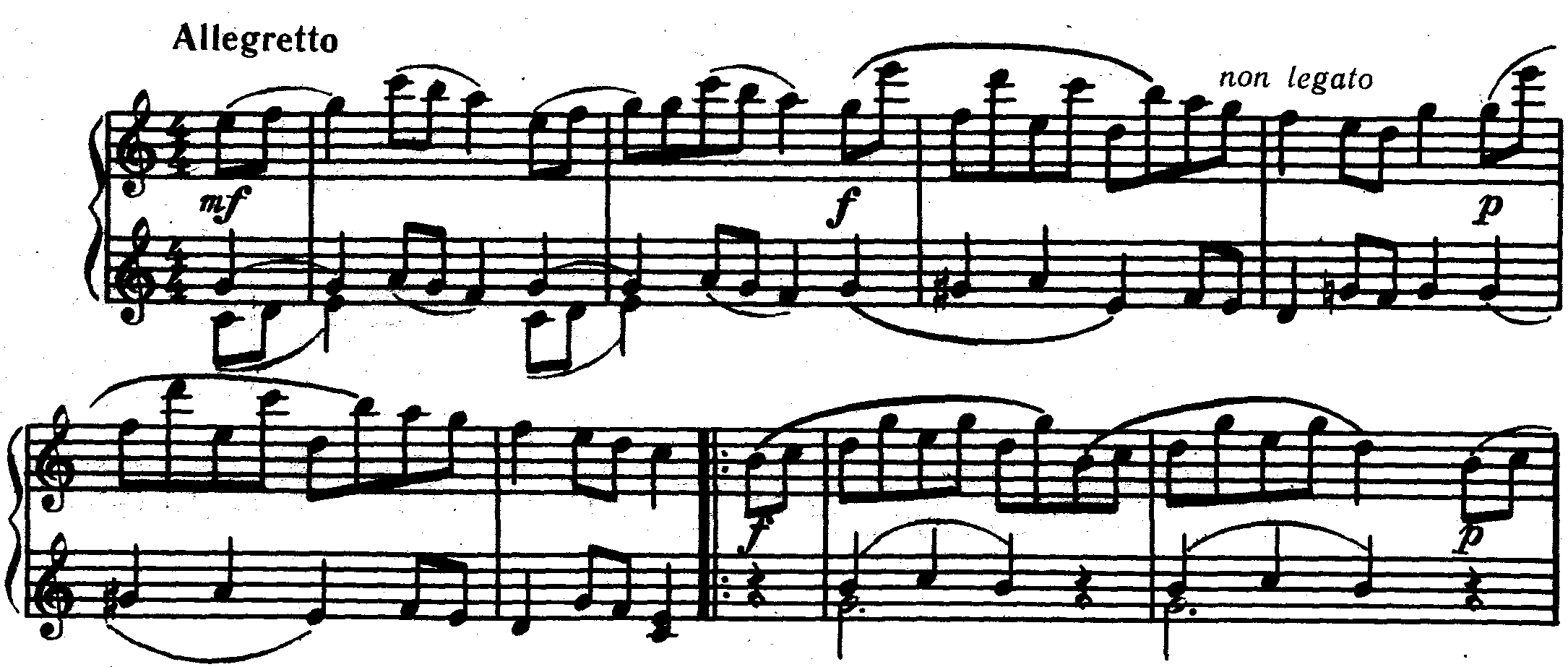

Сюда входят пьесы, расположенные в конце сборника, это «Вальс», «Мазурка», «Танец», «Этюд». Танцевальные пьесы привлекают ребят ощущением в музыке движений разного характера.

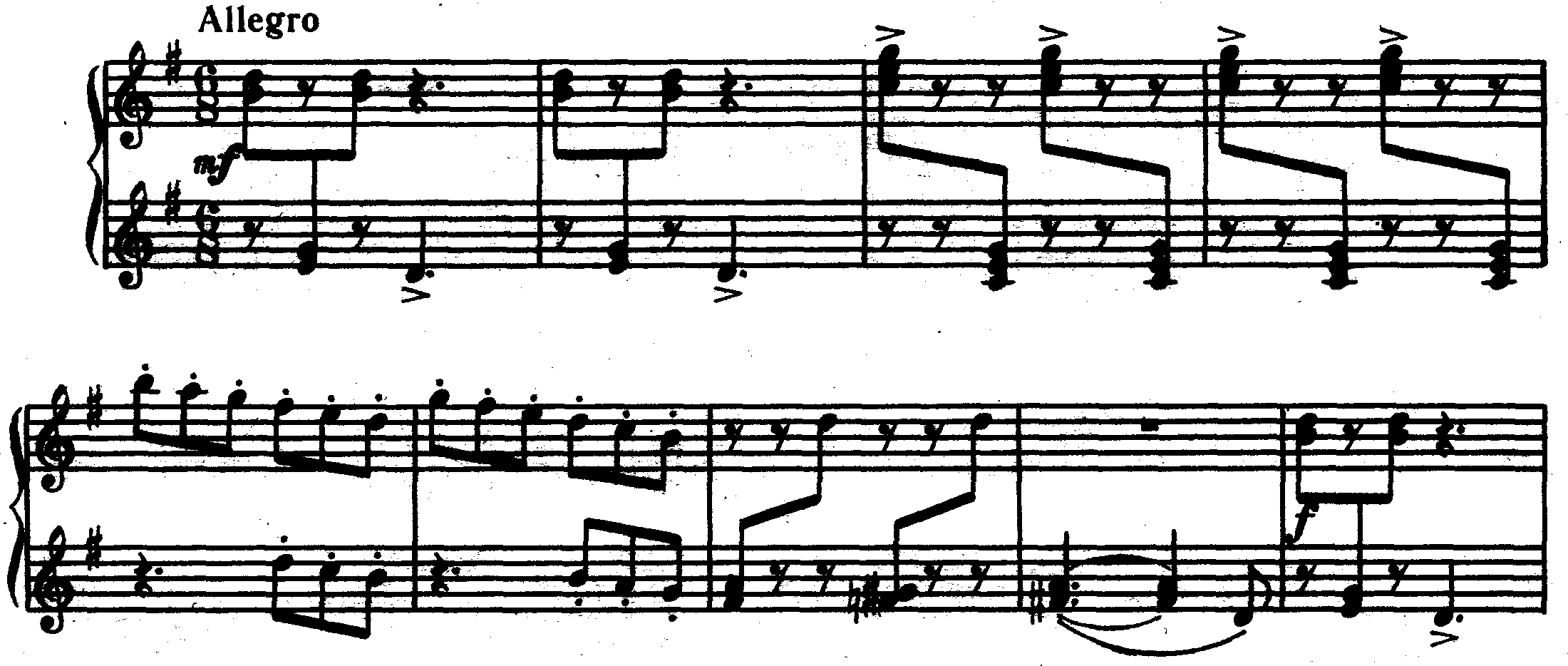

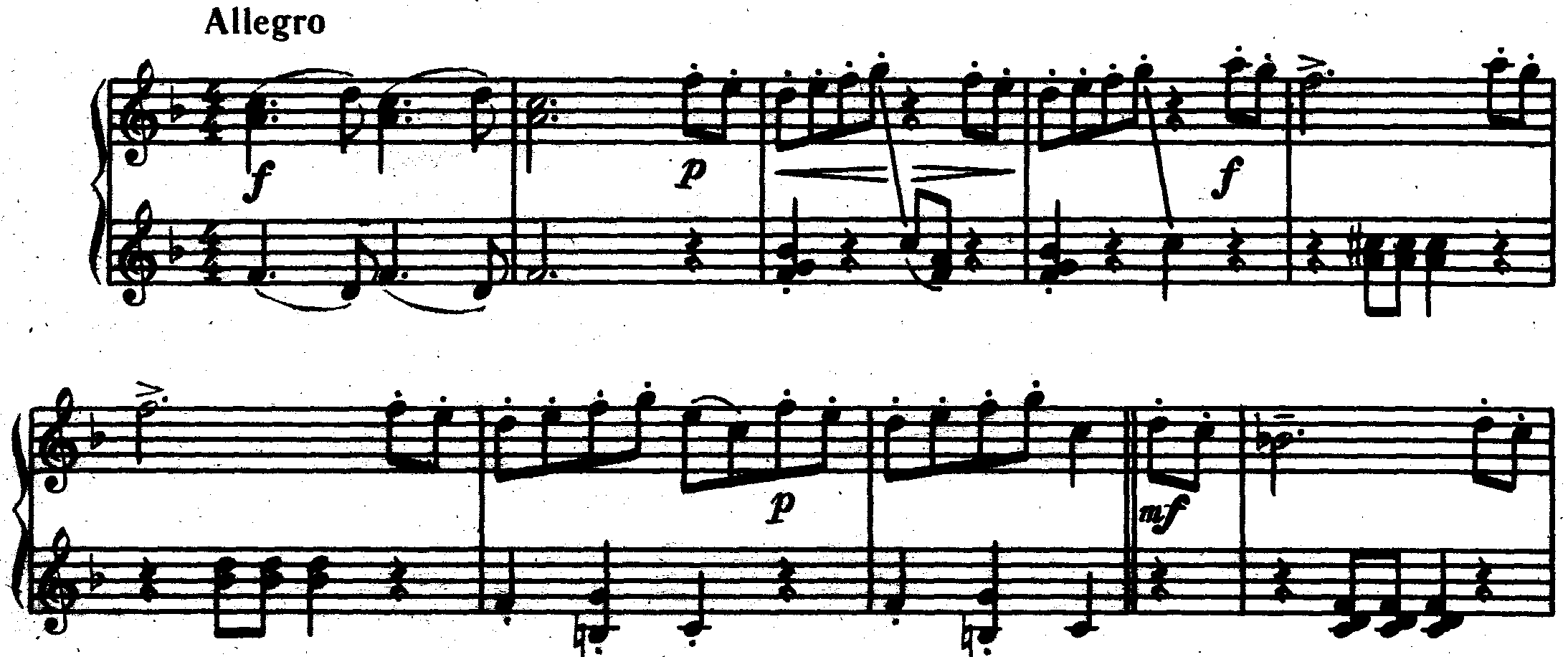

№10 «Танец» – быстрый, размашистый, удалой, в духе крестьянских танцев. В пьесе чувствуются отзвуки веселой польки, где применяются очень удобные, одинаковые в обеих руках приемы звукоизвлечения. Мелодия состоит из двух небольших мотивов. Первый – восходящий, звучит как приглашение к танцу, второй – нисходящий, уступка, согласие. Потом эти мотивы выливаются в длинную последовательность восьмушек, сам танец. Надо обратить внимание на штриховой контраст между legato и non legato (сухое, значимое):

№12 «Этюд»

В этой пьесе существует авторское указание, его надо играть «звонко и отчетливо». Мелодия «Этюда» распределена между двух рук. В основе игры лежит прием кистевого стаккато, который помогает добиться яркости и цепкости. Советую начать учить этот этюд, ощущая движение всей руки от плеча «в крышку», чтобы было максимально удобно, не возникало ни каких мышечных зажимов. В подвижном темпе все игровые движения становятся мельче:

Чтобы быстрее учащийся осваивал нотный текст, необходимо сделать гармонический анализ, а во второй части обратить его внимание на постепенное нисходящее движение по терциям.

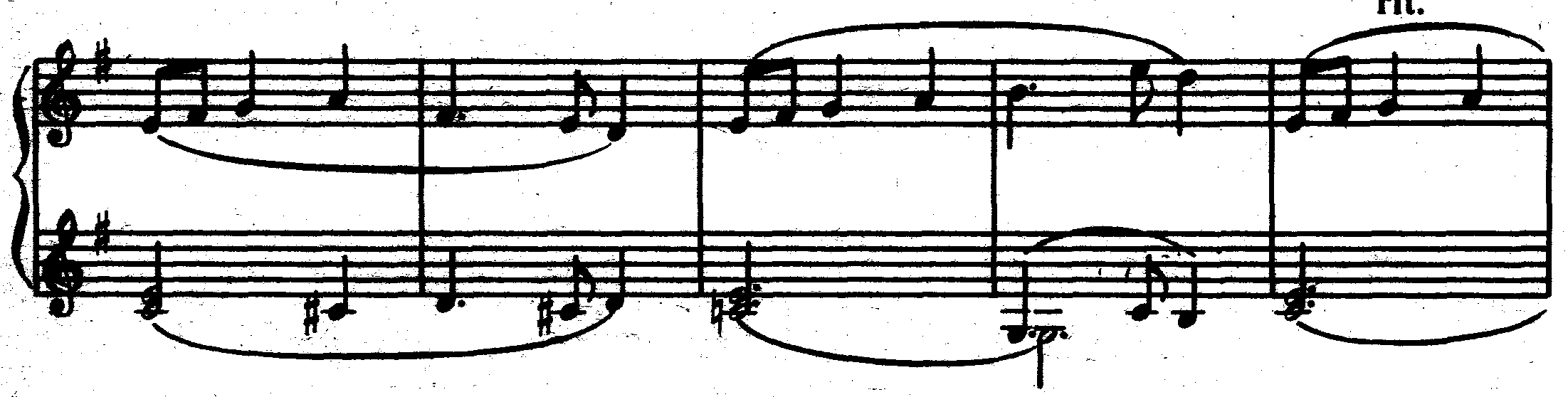

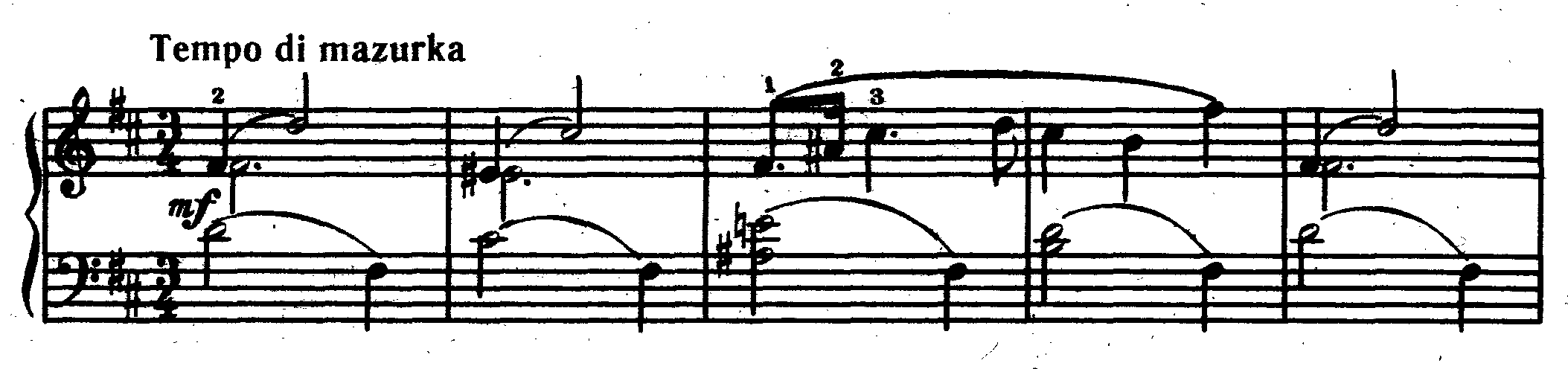

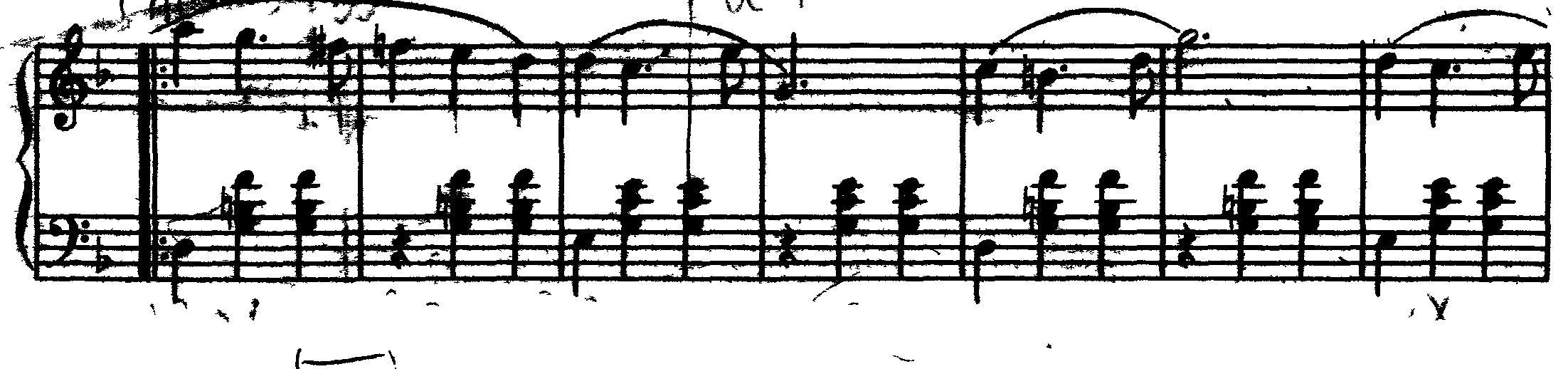

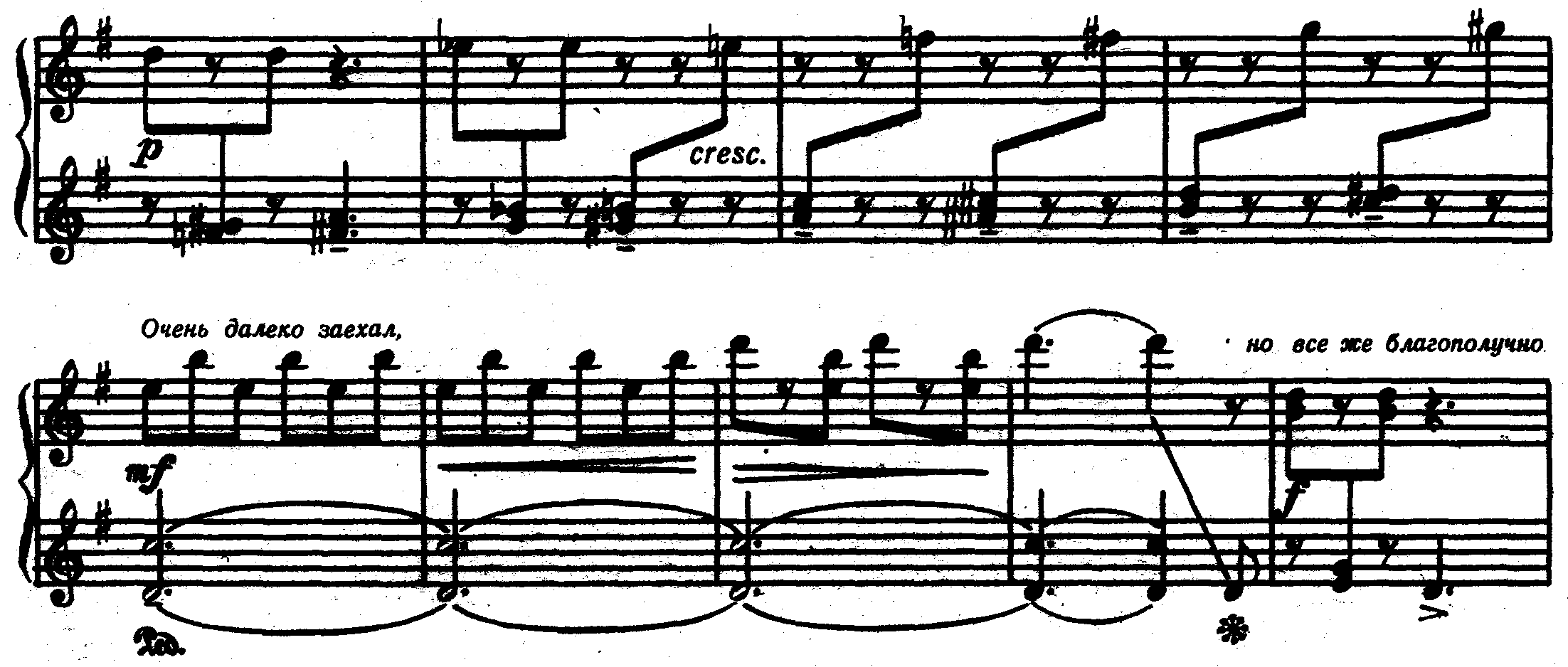

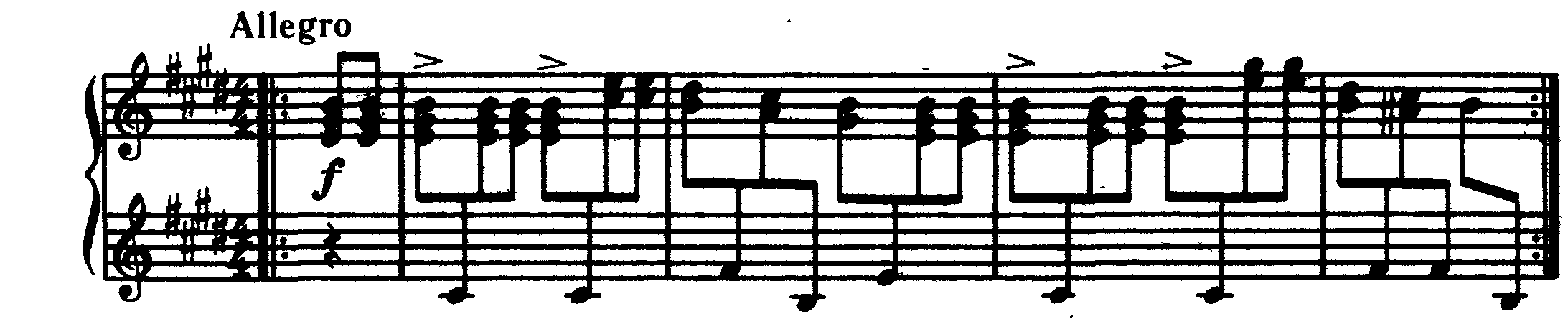

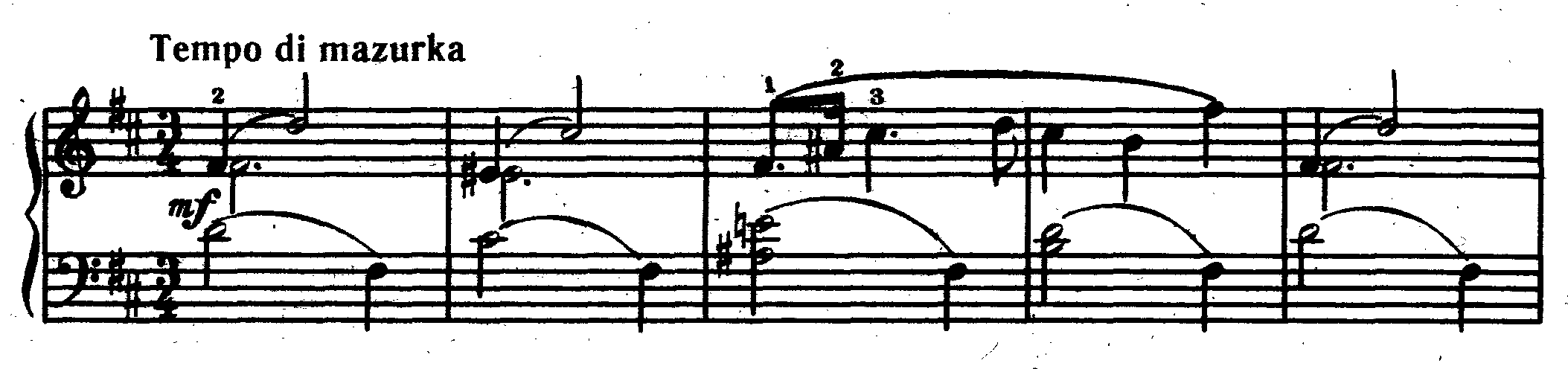

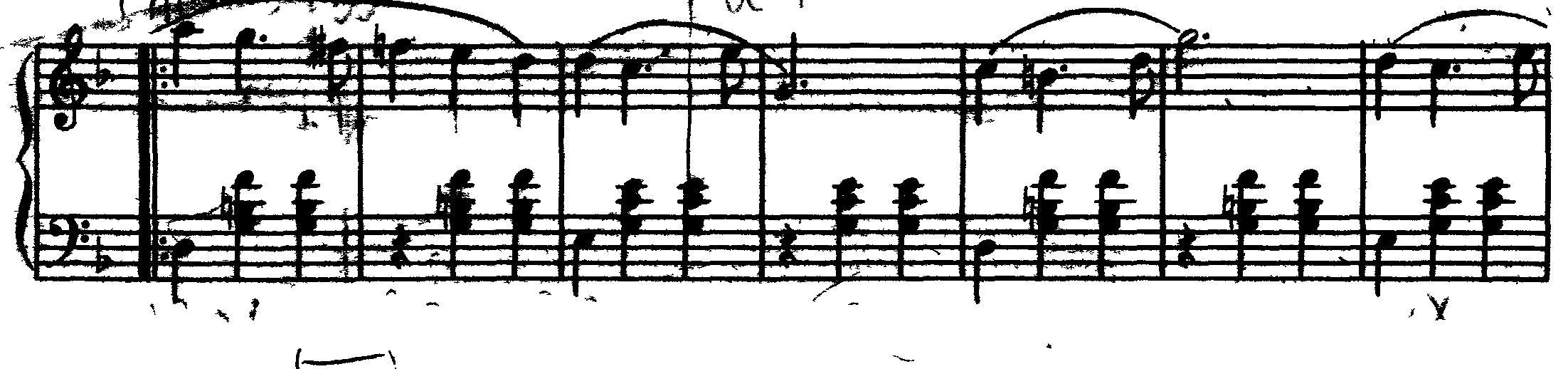

№13 «Мазурка»

По мнению автора, играется «задумчиво». Перед изучением этого произведения надо рассказать ученику об этом танце. Это польский народный танец, мелодии которого отличаются острым ритмическим рисунком, резкими акцентами, переходящими с сильной на слабую долю такта. Мазурку танцуют парами по кругу, это стремительный, динамичный и выразительный танец, воинственный и в то же время лиричный по характеру исполнения. Легкие скользящие движения сменяются ударами каблуков и лихим пристукиванием. В 19 веке мазурка получила широкое распространение во всех европейских странах в качестве бального танца. «Мазурку» А.Т. Гречанинова тоже отличает пунктирный ритм, певучие секстовые скачки вверх, деятельное, активное движение мелодии и задумчивые интонации. Уже в первых двух тактах этой пьесы ученик сталкивается с полифонической сложностью, исполнением в одной руке двух голосов одновременно. Для начала надо распределить голоса между двух рук – средний голос сыграть левой рукой, а верхний голос правой. Между тактов линия среднего голоса не должна прерываться, ученик должен услышать как звук фа-диез плавно переходит в ми-диез:

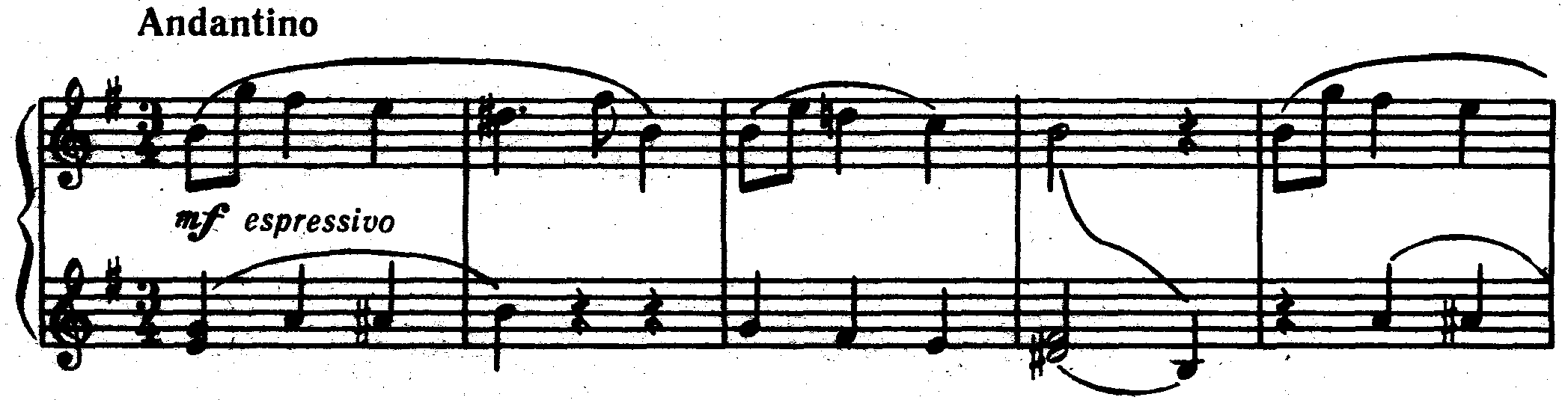

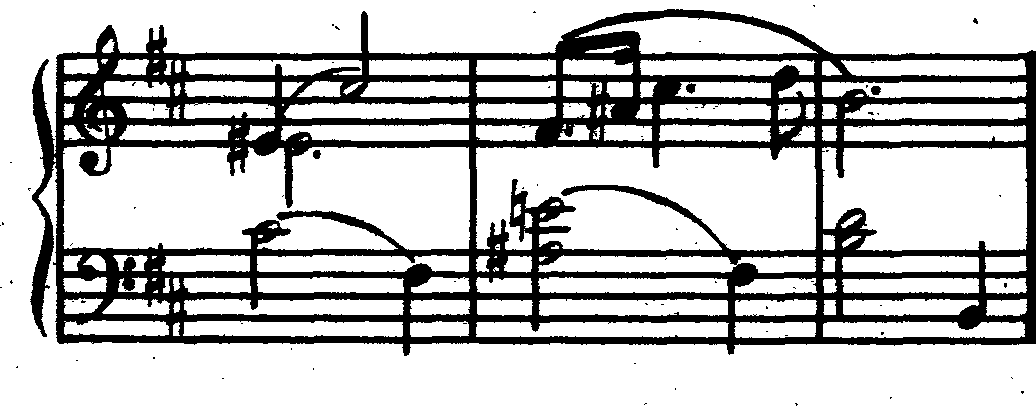

Естественно, что главным мелодически является верхний голос, а первые мотивы по смыслу надо объединить и привести к первой доле четвертого такта. Аккомпанемент мазурки должен быть легким, он не должен вклиниваться в мелодическую линию, между мелодией и аккомпанементом должен быть «воздух»:

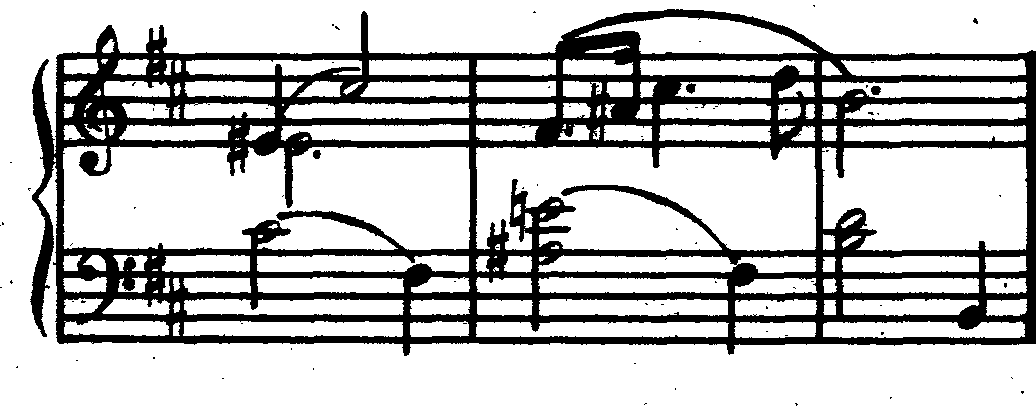

В средней части характер мазурки немного меняется. Она становится игривой, более танцевальной. Ученику следует поиграть партию левой руки и услышать ее. Текст средней части не очень сложный, но его сложнее исполнять в координационном смысле (в обеих руках разные штрихи). Вспомним, что «Мазурка» есть у П.И. Чайковского в «Детском альбоме».

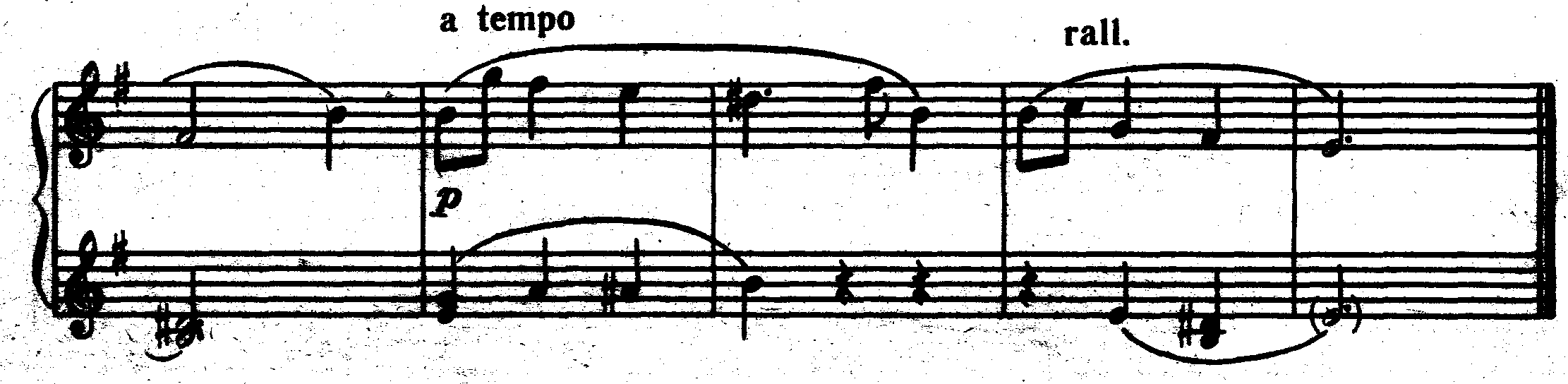

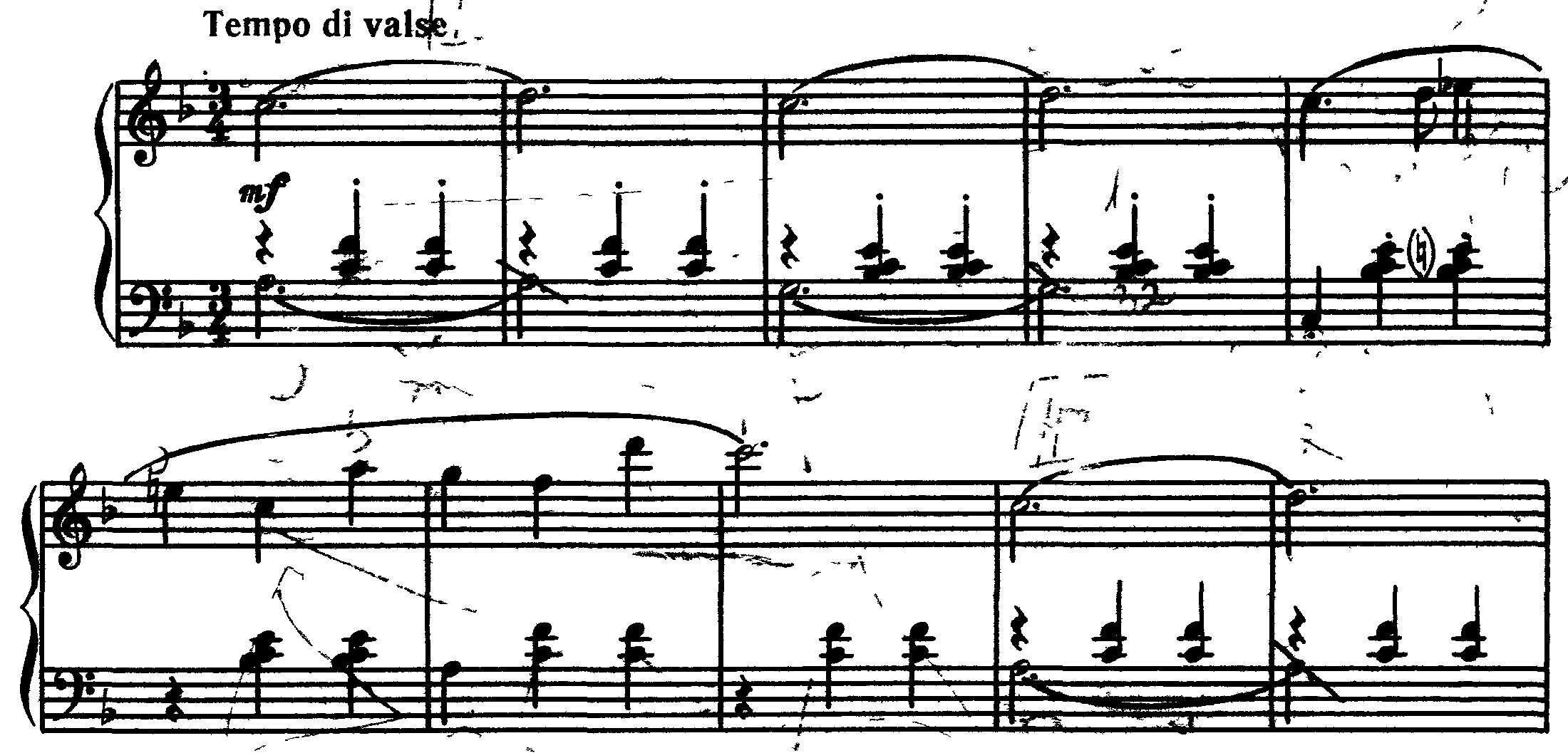

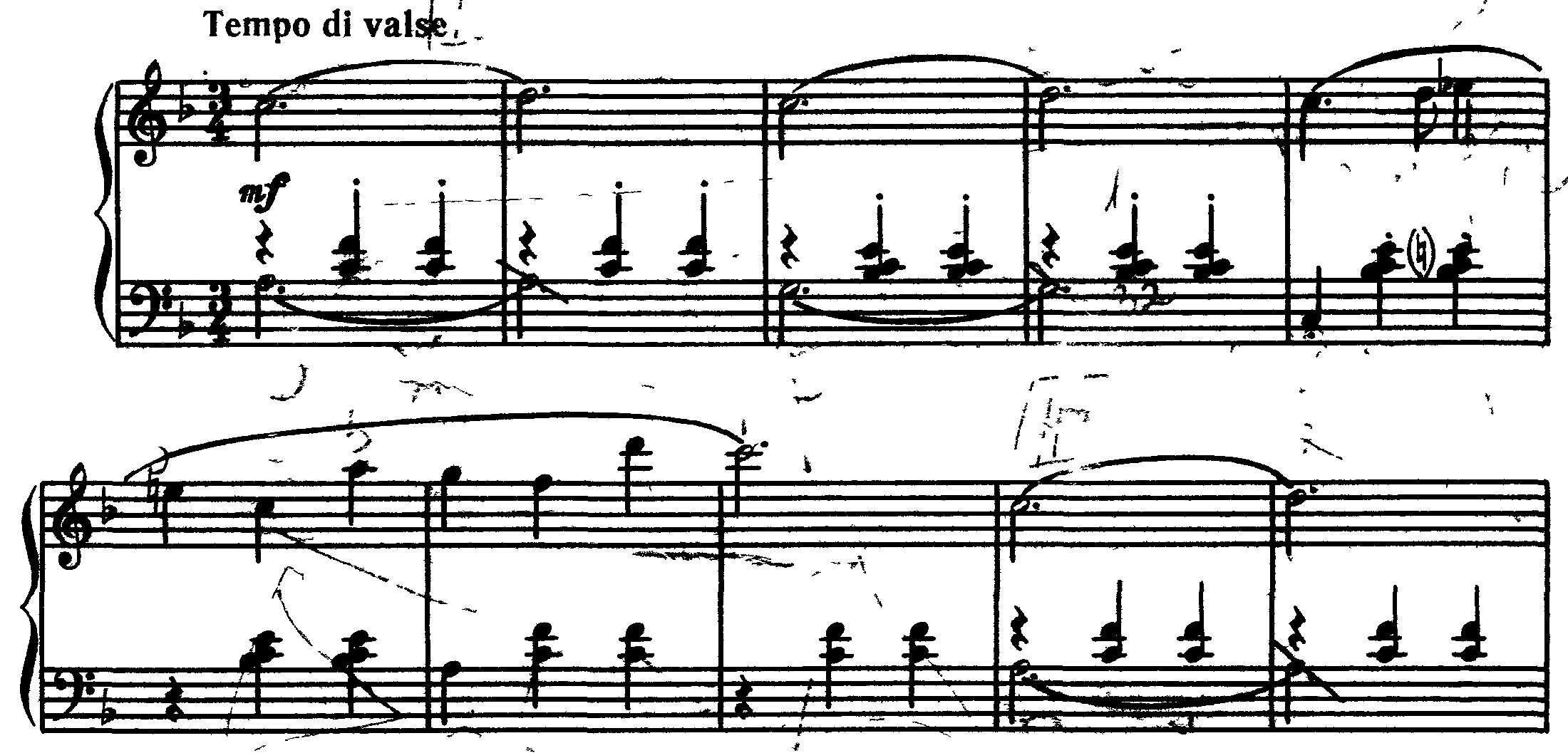

№15 «Вальс»

Это аристократический, трепетный, блестящий, кружащийся парный бальный танец. Естественно, в его основе лежит танцевальное начало. Мелодия строится на восходящих секундовых интонациях, она полетная, воодушевленная, активная.

Работая над вальсом, полезно отдельно поиграть мелодию. После того, как ученик добьется музыкально-выразительного исполнения отдельных мотивов, надо стремиться к соединению мотивов в общую линию. Достигнуть этого помогает ощущение безостановочного движения в вальсе:

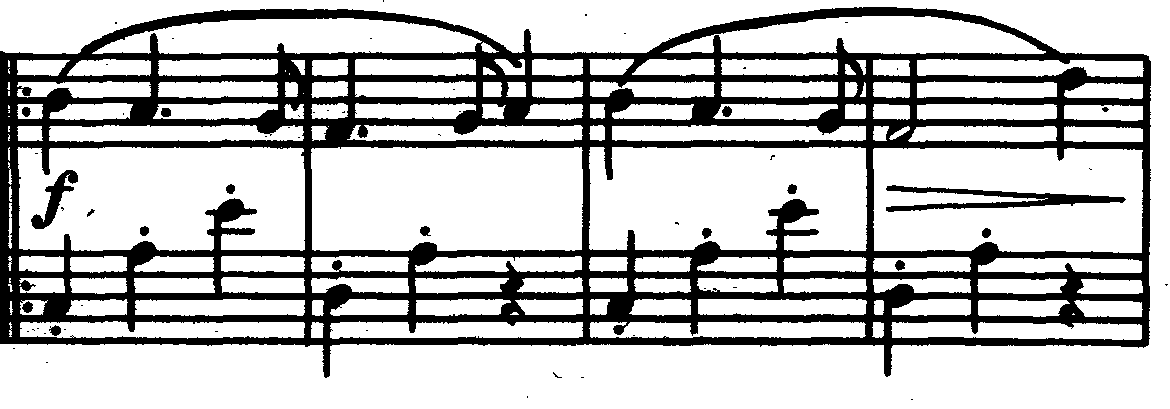

«Вальс» из «Детского альбома» А.Т. Гречанинова разнообразен по музыке. Наряду с собственно вальсом в нем есть разделы с элементами характерного танца, Их ощущаешь в средней части (пьеса написана в сложной трехчастной форме). Раскрыть ребенку эти особенности произведения удобно при помощи какого-нибудь образного сравнения. Можно, например, представить новогодний праздник и детей, танцующих вокруг елки. Один веселый танец сменяет другой – плавный, изящный вальс уступает место немножко неуклюжей пляске ряженых.

В этой пьесе ученик второго класса, скорее всего, впервые встретится с аккомпанементом вальсового типа. Сложность этого вида аккомпанемента в скорости темпа и разнице между звучанием баса и аккордовых последовательностей. Рука пианиста как бы условно делится на две части. Бас берется тяжелой рукой, пятый палец в момент взятия баса должен быть активным, он сам берет, буквально выхватывает кончиком бас, а аккорды играются кончиками пальцев легко. Опытные музыканты советуют в аккомпанементах вальсового типа распределять линию баса и заполняющие его аккорды между рук. Бас поиграть левой, аккорды правой руками. Аккомпанемент в пьесе А.Т. Гречанинова написан очень удобно для детских рук, поэтому, педагог должен обращать внимание на то, чтобы бас и аккорд сливались как бы в одну мыслительную линию, и бас и аккорд находились в одной позиции. Партию левой руки желательно выучить наизусть – не только для большой прочности запоминания, но и что бы лучше слышать ее и добиться в ней более тонкой художественной отделки. Полным овладением партией левой руки мы бы считали такое ее значение, когда ученик может свободно, на память проаккомпанировать педагогу, исполняющему мелодию.

С самого раннего возраста надо приучать маленького пианиста в аккордах по возможности не употреблять пятый палец, эта вредная привычка может привести к неудобству и неловкости в быстром темпе.

Выявлению танцевального начала следует подчинить и педализацию. В вальсах педаль обычно берется на первую долю и снимается нередко на вторую. Этим достигается подчеркивание баса и соединение его с последующим аккордом. Такая же педаль используется и в «Вальсе» А.Т. Гречанинова. Во всех разделах работы над пьесой исходным моментом является раскрытие танцевального начала, связанного с характером вальса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, после всего выше изложенного можно сделать следующие выводы. Исполнение пьес Гречанинова в фортепианной педагогике продолжает сохранять свою актуальность, расширяет кругозор учащихся, развивая их музыкальное восприятие и воображение, что в значительной степени способствует общему психологическому и личностному развитию.

С точки зрения знания детской психологии и формирования первых исполнительских навыков пьесы из цикла «Детский альбом» А. Т. Гречанинова очень ценны. Изучение этих пьес помогает выработке пластичных движений рук, закладывает основу пения на фортепиано, правильную игру кантилены, учит различию в соотношении между мелодией и аккомпанементом.

В «Детском альбоме» А. Т. Гречанинова прослеживается разнообразие музыкальных образов, многие пьесы из этого цикла программны и очень интересны для маленького музыканта, расширяют образную сферу исполнителя. Знакомство с музыкальными пьесами Гречанинова сродни прочтению небольших рассказов, где и фабула несложна, и объем произведений невелик, и где много узнаваемых по окружающей жизни действующих лиц. Жанр фортепианной миниатюры самый доступный для младших школьников, наиболее ими любимый и всегда благодарно воспринимаемый слушателями школьных концертов. Пьесы А.Т. Гречанинова разнообразны по содержанию и исполнительским задачам и рекомендованы для изучения в ДМШ и ДШИ. Работа в классе над ними научит маленького пианиста видеть зависимость того или иного фортепианного туше от различия настроений и переживаний, вкладываемых в понятные возрасту образы.

«Детский альбом» Александра Тихоновича Гречанинова является одним из двадцати пяти циклов написанных для детей. В нем воплощены многие черты стиля композитора (использование интонаций русских народных песен, стремление к вокальности в фортепианной миниатюре, яркая образность, лаконизм мелодий).

Данная методическая разработка была представлена в ДШИ №8 на заседании фортепианного отдела 27.03.2015 г. (протокол № 6).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] / А.Д. Алексеев – М.: Музыка, 1978. – 262 с.

2. Бычков М.Н. Творческие портреты композиторов / М.Н. Бычков – М.: Музыка, 1990. – 48с.

3. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста [Текст]: методич. пособие / Б. Е. Милич.– М.: Кифара, 2002. – 287 с.

4. Паисов Ю.Е. Александр Гречанинов жизнь и творчество [Текст] / Ю.Е. Паисов – М.: Музыка, 2004. – 112 с.

5. Томпакова О.М. Певец русской темы А. Т. Гречанинов [Текст] / О.М. Томпакова – С-Пб.: Музыка, 2007. – 89 с.

6. Стрельбицкая Е.А. Начинаю играть на рояле или первая академическая программа маленького пианиста, часть 2. / Е.А. Стрельбицкая – М.: Музыка, 2006 г. – 56с.

10. Музыкальный энциклопедический словарь / Ред. Г. В. Келдыш. – Изд. 2–е. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. – С. 270

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.bibliofond.ru