| Однако в 1834 году орловские губернские власти вследствие какого-то доноса стали наводить справки о рождении мальчика и браке его родителей. Через четырнадцать лет после рождения Фета обнаружилась незаконность метрической записи. Шеншин, опасаясь, чтобы Афанасий не попал в незаконнорожденные, поспешил увести ребенка в лифляндский городок Верро (ныне эстонское Выру) и стал хлопотать перед немецкими родственниками о признании мальчика «сыном умершего асессора Фёта». И хотя Иоганн Фёт ранее не признавал его своим сыном, согласие от родственников было получено. Благополучный исход дела стал источником дальнейших жизненных несчастий Фета. Из русского столбового дворянина он превратился в иностранца, утратил право на дворянство и право наследовать родовое имение Шеншиных. Это событие ранило впечатлительную душу ребенка, и он почти всю свою жизнь переживал двусмысленность своего положения. Семейные неурядицы повлияли на дальнейшую судьбу Афанасия Фета - он должен был выслужить себе дворянские права, которых его лишила церковь. Фет ставит целью вернуться в дворянское лоно Шеншиных и с фантастическим упорством добивается ее. 4. Детство До 14 лет Шеншин жил и учился дома. Род Шеншиных принадлежал к древним дворянским родам. Но очень богатым отец Фета не был. Афанасий Неофитович пребывал в постоянных долгах, в непрерывных домашних и семейных заботах. Может быть, это обстоятельство отчасти объясняет его сдержанность и даже сухость и по отношению к жене, матери Фета, и по отношению к детям. Елизавета Петровна была женщиной робкой и покорной. В домашних делах решающего участия не принимала, но воспитанием сына, по мере своих сил и возможностей, занималась. Ее язык, наравне с русским, стал родным языком ребенка. Многие из первых учителей Фета оказались недалекими в том, что касается книжной науки. Но была другая школа – не книжная. Школа естественная, непосредственно-жизненная. Более всего обучали и воспитывали окружающая природа и живые впечатления бытия, воспитывал весь уклад крестьянского, сельского быта. Это, безусловно, важнее книжной грамоты. Больше всего воспитывало общение с дворовыми, простыми людьми, крестьянами. Один из них – Илья Афанасьевич. Он служил камердинером у отца Фета. С детьми Илья Афанасьевич держался с достоинством и важностью, он любил наставлять их. Кроме него, воспитателями будущего поэта явились обитатели девичьих – горничные. Девичьи для юного Фета – это чарующие предания и сказки. Мастерицею рассказывать сказки была горничная Прасковья. Первым учителем русской грамоты, по выбору матери, стал для Фета отменный повар, но далеко не отличный педагог - мужик Афанасий. Афанасий научил мальчика буквам русского алфавита. Вторым учителем был семинарист Петр Степанович, человек, видимо, способный, учивший Фета правилам русской грамматики. После того как Фет лишился этого учителя, его отдали на полное попечение старика-дворового Филиппа Агафоновича, занимавшего при деде Фета должность парикмахера. Будучи сам неграмотным, Филипп Агафонович ничему научить мальчика не мог, но при этом заставлял его упражняться в чтении, предлагая читать молитвы. Когда Фету пошел уже десятый год, к нему наняли нового учителя-семинариста, Василия Васильевича. При этом – для пользы в воспитании и обучении, для возбуждения духа соревнования – решено было учить вместе с Фетом также и приказчикова сына Митьку Федорова. В близком общении с этим мальчиком Фет обогатился новыми жизненными впечатлениями. Огромное впечатление на будущего поэта Фета произвела встреча с творчеством Пушкина. Стихи Пушкина заронили в душу Фета любовь к поэзии и пробудили первые поэтические порывы. В 14 лет Фет был отвезен в пансион Крюммера в городке Верро, где обучался три года.

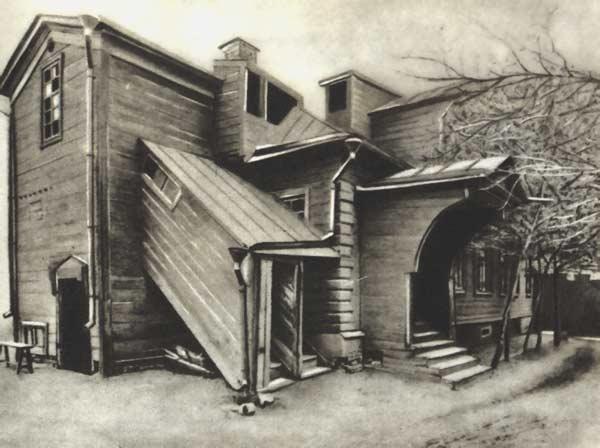

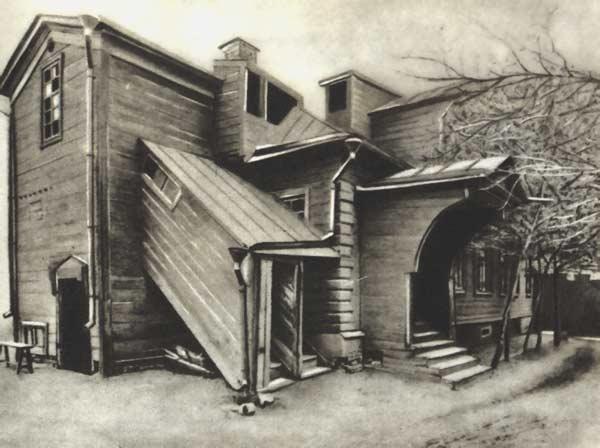

5. Юность. Московский университет. Начало творческого пути. В конце 1837 года, по решению Афанасия Неофитовича Шеншина, Фет покидает пансион Крюммера и отправляется в Москву для подготовки к поступлению в Московский университет. Прежде чем Фет поступил в университет, он в течение полугода прожил и проучился в частном пансионе Погодина, известного историка. Первоначально Фет поступил на юридический факультет Московского университета, но вскоре передумал и перешел на словесное отделение. Серьезное занятие стихотворчеством начинается у Фета уже на первом курсе. Стихи он записывает в специально для того заведенную «желтую тетрадь». В скором времени количество сочиненных стихотворений доходит до трех десятков. Фет решает показать тетрадку Погодину. Погодин передает тетрадку Гоголю. А через неделю Фет получает от Погодина тетрадку обратно со словами: «Гоголь сказал, это несомненное дарование». Великий Пушкин первым открыл Фету радость поэзии, а великий Гоголь благословил на службу ей. Стихи заинтересовали сокурсников Фета, среди которых был Аполлон Григорьев. Близость Фета с А.Григорьевым становилась все более тесной и скоро перешла в крепкую дружбу. В итоге Фет переезжает из дома Погодина в дом Григорьева. Позднее Фет признался: «Дом Григорьевых был истиной колыбелью моего умственного я». Дом Григорьевых стал местом сборища талантливой университетской молодежи. Здесь бывали студенты словесного и юридического факультетов: Я.П. Полонский, С. М. Соловьев, сын декабриста Н. М. Орлов и другие. Вокруг А. Григорьева и Фета образуется не просто дружная компания собеседников, но род литературно-философского кружка.  Слайд №4 Дом родителей Аполлона Григорьева (Москва, Малая Полянка, 12). Снесен в 1962 году. Фото 1915 г.

Слайд №5

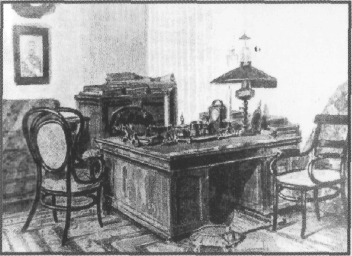

Комната Фета-студента в григорьевском доме. Фото 1915 года.

В пору пребывания в университете Фет выпустил первый сборник своих стихов. Назывался он несколько затейливо: «Лирический пантеон». В издании сборника помогал Аполлон Григорьев. Сборник оказался убыточным. Фету не удалось даже возвратить затраченные им на печать деньги. «Лирический пантеон» – это книга во многом еще ученическая. Выход «Лирического пантеона» не принес Фету большого удовлетворения и радости, но, тем не менее, заметно воодушевил его и был отмечен критикой. Сборник и критиковали, и хвалили. А Фет стал писать стихи больше и энергичнее, чем прежде. И не только писать, но и печататься. С 1842 года стихи Фета регулярно появляются на страницах журналов. Его охотно печатают два крупнейших журнала того времени: «Москвитянин» и «Отечественные записки». Более того, некоторые стихи Фета попадают в известную в то время «Хрестоматию» А. Д. Галахова, первое издание которой вышло в 1843 году. «Из живущих в Москве поэтов всех даровитее господин Фет»,- пишет в 1843 году Белинский. Кстати, когда в 1842 году в журнале «Отечественные записки» появилось первое стихотворение за подписью Фета, в его фамилии буква «ё» оказалась заменена на «е». Поэт принял эту «поправку» - и отныне немецкая фамилия как бы превратилась в псевдоним русского поэта. 6. Военная служба Получив образование, Афанасий Афанасьевич решил стать военным, так как офицерский чин давал возможность получить дворянский титул. Он круто меняет свою судьбу и 21 апреля 1845 года поступает унтер-офицером в Кирасирский Военного ордена полк, расквартированный в Херсонской губернии. Цель, которую преследовал начинающий поэт, была одна - дослужиться до потомственного дворянства и вернуть утраченное положение. Менее чем через год (14 марта 1946 года) он был произведен в корнеты, еще через три года в поручики (14 августа 1849 года) и через полтора года в штаб-ротмистры (6 декабря 1851 года) Фет вскоре вернул себе русское гражданство, а в 1853 году сумел добиться перевода в гвардейский полк (лейб-гвардии Уланский его величества полк), стоявший недалеко от Петербурга. Но дворянских прав ему не удалось получить, так как чиновный ценз на эти права повышался по мере того, как он продвигался по службе.  Слайд №6

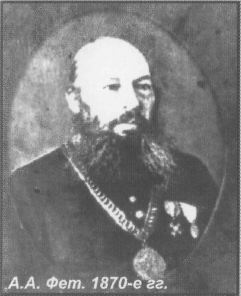

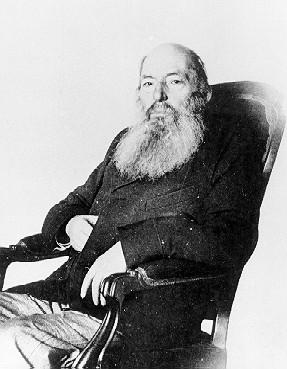

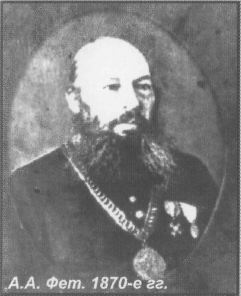

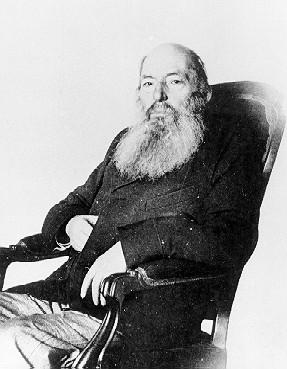

А. Фет при поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850-х  Слайд №7 А.А. Фет. Слайд №7 А.А. Фет. В 1858 году Фет ушел в отставку, как и его отец, в чине штабс-ротмистра (соответствовавшем майорскому чину), тогда как дворянство давал лишь полковничий чин.  Слайд №8

А.А. Фет

7. Петербургский период творчества Фета Тем временем росла его поэтическая слава. Успех вышедшей в 1850 году в Москве книги «Стихотворения А. Фета» (второй сборник) открыл ему в Петербурге доступ в кружок «Современника», где он познакомился с Тургеневым и В. П. Боткиным. С Боткиным он подружился, а Тургенев в 1856 году писал Фету в ответ на письмо, в котором Фет выразил свое восхищение Гейне: «Что вы мне пишете о Гейне? — вы выше Гейне, потому что шире и свободнее его» Позднее Фет познакомился у Тургенева с Л. Н. Толстым, вернувшимся из Севастополя. В 1856 году кружок «Современника» общими силами выбрал, проредактировал и красиво напечатал новое собрание «Стихотворений А. А. Фета» (то есть третий сборник). А в 1859 году Фет порвал сотрудничество с журналом «Современник». Предпосылкой этому разрыву послужило объявление «Современником» войны литературе, которую в журнале считали безразличной к интересам дня и к прямым нуждам народа. Кроме этого, «Современник» опубликовал статью, резко критикующую фетовские переводы Шекспира.

8. Первая любовь. Мария Лазич В годы военной службы Афанасий Фет пережил трагическую любовь, которая повлияла на все его творчество. Это была любовь к Марии Лазич, дочери бедного помещика, поклоннице его поэзии, блестящей пианистке, девушке весьма талантливой и образованной. Когда Фет встретился с Лазич в херсонской глуши, ей было 24 года, а ему 28. Фет увидел в Марии Лазич не только привлекательную девушку, но и близкого ему по духу человека.

«Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее», - писал Фет. Но она была такой же бедной, как и ее возлюбленный. И Фет, лишенный состояния и твердой социальной основы, не решился связать с нею свою судьбу. Он убеждал Марию Лазич, что им нужно расстаться. Лазич соглашалась на словах, но порвать отношения не могла. Не мог и Фет. Они продолжали встречаться. Вскоре Фету пришлось по служебной надобности на время уехать. Когда он вернулся, его ждала страшная весть: Марии Лазич не было в живых. Как рассказали Фету, в тот трагический час она лежала в белом кисейном платье, читала книгу. Закурила и спичку бросила на пол. Спичка продолжала гореть. От нее загорелось кисейное платье. Через несколько мгновений девушка вся была в огне. Спасти ее не удалось. Ее последние слова были: «Спасите письма!» - письма Фета к ней. И еще она просила не винить ни в чем того, кого она любила... После трагической кончины Марии Лазич к Фету приходит в полной мере осознание любви. Любви неповторимой и единственной. Он всю жизнь будет вспоминать об этой любви, слагая прекрасные, удивительные стихи:

...Та трава, что вдали на могиле твоей, здесь на сердце, чем старее оно, тем свежей...

9. Путешествия за границу Один из своих отпусков на службе Фет использует для поездки за границу. За границей он был дважды. Первый раз ездил наскоро – за своей старшей сестрой Линой и для расчета по делам наследства матери. Поездка оставила мало впечатлений. Второе его путешествие за границу, состоявшееся в 1856 году, было более продолжительным и более впечатляющим. О своей поездке Фет написал большую статью под заглавием «Из-за границы. Путевые впечатления». Путешествуя, Фет посетил Рим, Неаполь, Геную, Париж и другие знаменитые итальянские и французские города. В Париже Фет познакомился с семейством Полины Виардо, которую любил Тургенев. И все-таки путешествие за границу не принесло Фету большой радости. Напротив, – за границей он тосковал и хандрил.

«По состоянию здоровья ожидаю скорее смерти и смотрю на брак как на вещь для меня недостижимую», - пишет Фет.

10. Мария Петровна Боткина

Слова его о недостижимости брака были сказаны Фетом меньше чем за год до женитьбы на Марии Петровне Боткиной. Мария Петровна принадлежала к большой купеческой семье, славному роду московских чаеторговцев, подаривших России немало известных деятелей русской науки и культуры. Мария Петровна было родной сестрой Василия Петровича Боткина, известного писателя, критика, близкого друга Белинского, друга и ценителя Фета. Дмитрий Боткин был известным коллекционером картин, Михаил – академиком живописи, Сергей – знаменитым врачом (кто не знает болезнь Боткина и больницу в Москве, названную его именем). Сын Сергея Боткина – Евгений – был личным врачом Николая I I, расстрелян вместе с царской семьей в Екатеринбурге. Фет сделал ей предложение, и в ответ на него последовало согласие. Было решено вскоре же отпраздновать свадьбу. Но случилось так, что Мария Петровна должна была, не откладывая, ехать за границу – сопровождать больную замужнею сестру. Свадьбу отложили до ее возвращения. Однако Фет не стал дожидаться возвращения невесты из-за границы – поехал за нею сам. Там, в Париже, 16 августа 1857 года, состоялся обряд венчания, и была сыграна скромная свадьба. Фет женился на Марии Петровне, не испытывая к ней сильного любовного чувства, но по симпатии и по здравом размышлении. Такие браки часто бывают не менее удачными, нежели браки по страстной любви. Брак Фета был удачным. О Марии Петровне все знавшие ее говорили только хорошо, только с уважением и неподдельной приязнью. Т.А. Кузьминская (Берс, сестра жены Л.Толстого) писала о Марии Петровне:

«Не будучи красивой, она была привлекательна своим добродушием и простотой… она была худощавая, среднего роста, дурна собой…, но с милой и доброй улыбкой, придававшей ей милое выражение лица… Характер у нее был прелестный».

Слайд №9

Марья Петровна Боткина, жена поэта Мария Петровна была хорошо образована, музыкальна. Она стала помощницей мужу, была искренне привязана к нему. Это Фет всегда чувствовал и не мог не быть ей благодарным.

11. Степановка Чувствуя в себе практическую жилку, поэт решил посвятить себя сельскому хозяйству. В 1860 году он купил хутор Степановку за 20 тысяч рублей из денег, полученных супругами в качестве приданого. Имение Степановка, которое он купил, находилось на юге того же Мценского уезда Орловской губернии, где было расположено и его родное имение Новоселки. Это был довольно большой хутор, размером в 200 десятин, расположенный в степной полосе, на голом месте, где стоял небольшой дом, только что построенный и еще вовсе не отделанный, где не было ни речки, ни дерева, и росла лишь в стороне березовая рощица. Тургенев по этому поводу шутил:

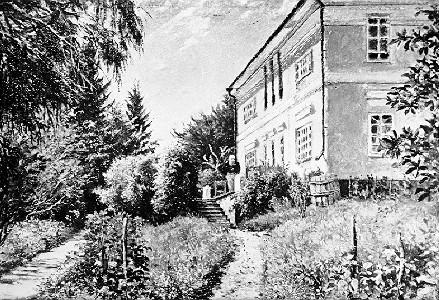

«жирный блин и на нем шиш», «вместо природы... одно пространство». Но это не смущало Фета. Он энергично принялся хозяйничать, живя там безвыездно и лишь зимой наезжая ненадолго в Москву. Хозяином он оказался отличным. Он отделал дом и расширил его пристройки, развел цветники, насадил аллеи, выкопал пруды и колодцы и, главное, усердно повел хлебопашество. Среди соседей-помещиков он становится уважаемым лицом. В 1867 году его избирают на почетную должность мирового судьи, которую Фет занимал 10 с половиной лет. Его усердие в сельских трудах и устройстве имения имело психологическое обоснование: он на деле возвращал себе причастность к классу дворян-помещиков, устранял великую, как ему казалось, несправедливость по отношению к себе. В Степановке Фет обучил двух крестьянских детей грамоте, построил для крестьян больницу. Во время недорода и голода помогал крестьянам деньгами и другими средствами. Но статус помещика-разночинца по-прежнему ущемляет его мироощущение, а статус помещика-дворянина для него недосягаем. И он почти не пишет стихов (в Степановке Фет не написал и более трех лирических произведений), занимается хозяйством, выступает как публицист. Фет писал в это время в «Русском Вестнике» журнальные статьи о сельских порядках («Из деревни»), где выказал себя столь убежденным и цепким русским «аграрием», что вскоре получил от народнической печати кличку «крепостника». Определяющее начало в статьях - публицистика, но вместе с тем это самая настоящая «деревенская» проза: очерки, рассказы и даже новеллы. Поэзия и проза Фета - художественные антиподы. Сам автор их настойчиво разграничивал, полагая, что проза - язык жизни обыденной, а поэзия выражает жизнь души человеческой. Все, что отвергалось поэзией Фета, принималось его прозой. Отсюда раздвоенность его поэтики: в поэзии Фет следует романтической традиции, а в прозе - реалистической.  Слайд №10 А.А. Фет 12. Воробьевка В 1877 году Фет продал Степановку, в которой прожил 17 лет, и купил за 105 тысяч рублей имение Воробьевку в Щигровском уезде Курской губернии, близ Коренной Пустыни (в десяти километрах) До конца XVIII века Воробьевка принадлежала князю Кантемиру, от наследников которого перешла помещику М.С. Кодрину. В то время в Воробьевке находились лишь крестьянское поселение да господская мельница. Позднее Воробьевка была приобретена у М.С. Кодрина Ртищевым. В начале XIX века она принадлежала коллежскому асессору Петру Михайловичу Ртищеву. В селе появляется небольшой конный завод. После смерти владельца имение переходит к его сыну Захару Петровичу Ртищеву, а затем к его сестре Настасье Петровне, в замужестве Ширковой. У наследников Ширковых в 1877 году имение было приобретено А.А.Фетом и записано на имя его жены Шеншиной-Фет.  Слайд №11

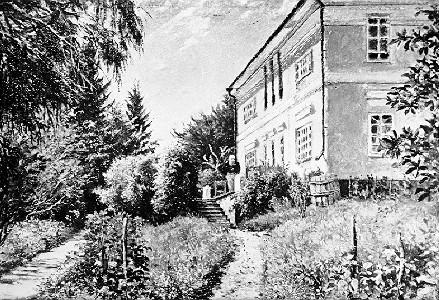

Дом Фета в усадьбе Воробьевка К приобретаемому имению Фет предъявлял следующие требования: «Имение должно быть в черноземной полосе, с лесом, рекою, каменной усадьбой и возможной близости от железной дороги». Воробьевка отвечала всем его требованиям. Так описывает имение племянник поэта С.Д. Боткин: «Старинный помещичий дом с двумя флигелями и другими усадебными постройками стоял на крутом берегу речки Тускари, проходящей затем и через Курск. От усадьбы вела к речке многолетняя дубовая аллея, прерываемая изредка серебристыми тополями в несколько обхватов, таких серебристых тополей я вообще нигде не видел. По другую сторону речки были заливные луга, а вдоль нее, на пригорке, тянулся 20-десятинный старинный парк, кончающийся пшеничными и другими полями» После приобретения усадьбы Фет сразу же начал приспосабливать ее для жилья в соответствии со своими вкусами. Помогал А.А.Фету управляющий имением Александр Иванович Иост, обрусевший швейцарец, весьма ценимый поэтом. Он же и нашел по поручению Фета это старинное имение и оформил купчую. Купленный Фетом дом был построен помещиком Ртищевым в царствование Екатерины Великой и требовал серьезного ремонта. «На высоких и сырых стенах парадных комнат когда-то прекрасные обои висели каскадами, в окнах были разбитые стекла, а старушка-генеральша в толстой турецкой шали, указывая на валяющиеся на полу огрызки моркови, яблок, картофельные корки и пустую яичную скорлупу, проговорила: «Уж извините, вот крепостных-то нет и чистоты нет», - писал Фет в «Моих воспоминаниях». Усилиями Фета господский дом был несколько увеличен за счет поднятия крыши (проект придумал сам Фет). Изменения, затронувшие дом, были скорее крупным ремонтом, чем коренной реконструкцией. «Конечно, при переделке и поправке запущенных построек надо было по возможности пользоваться старинным материалом…Так, превосходные полы парадных комнат следовало перестлать…а в парадные комнаты следовало положить паркет. Дом по очистке от пыли, грязи и плесени предстояло переклеить новыми обоями; из заброшенных кухни и флигеля вывезти целые горы грязи, кирпича и битой посуды, а затем переделать разрушенные печи и прогнившие полы». Обстановка для дома была перевезена из бывшей усадьбы поэта - из Степановки. «Из описаний складывается образ дома, построенного помещиком средней руки. При перестройке здания Фет воспользовался сложившимся для него рациональным распределением комнат по назначению. Как правило, планировка всех господских домов в усадьбе основывалось на той разумной схеме, по которой жилые комнаты с кабинетом хозяина были обращены во двор, а парадные – для отдыха и приема гостей открывались в парк, дабы, отрешившись от хозяйственных работ, можно было отдыхать и любоваться красотами природы»,- пишет Е.Холодова. Украшением усадьбы был парк. В воробьевском парке располагался фонтан. Он упоминается в стихах Фета:  Ночь и я мы оба дышим, Цветом липы воздух пьян, И безмолвные мы слышим, Что струей своей колышим, Напевает нам фонтан… …Но не томлюсь среди тумана, Меня не давит мрак лесной, Слайд №12 Фонтан

Я слышу плеск живой фонтана И чую звезды над собой. (Отрывок из стихотворения 1891 года) Фонтан был создан, уже упоминавшимся выше, управляющим Иостом. Этот участок парка был излюбленным местом увеселений, где часто отмечали различные памятные даты. В воробьевском парке было три пруда, один из которых, в центральной части, сохранился.  Пруд, как блестящая сталь, Травы в рыданьи. Мельница, речка и даль В лунном сияньи. Слайд №13 Пруд

Слайд №14 Пруд Слайд №14 Пруд

Вода всюду оживляла пейзаж. В имении было множество живительных лечебных источников, каждый из которых содержался в чистоте и порядке. Главная ценность Воробьевки – старинная дубрава, окружавшая дом поэта, с давней вязовой аллеей и двумя новыми – еловой и липовой. В своем имении Афанасий Афанасьевич занимался коневодством. Так, в 1880 году, он приобрел двадцать шесть лошадей, а через восемь лет еще четырнадцать рысистых жеребцов. Крупным конезаводчиком был и отец поэта – Афанасий Неофитович. Не раз доводилось Фету бывать в местах, где он приобрел Воробьевку, значительно раньше: с отцом он приезжал продавать лошадей в Коренную пустынь, около которой ежегодно устраивалась так называемая Коренная ярмарка – одна из самых известных в России. Свою Воробьевку Фет называл «земным раем». Воробьевка была излюбленным местом пребывания поэта до самой его кончины. У Фета в Воробьевке бывали Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, П.И. Чайковский, Я. Полонский и многие другие. Полонский гостил вместе с женой, талантливым скульптором. Она в Воробьевке лепила бюст Фета, Полонский писал стихи и занимался живописью. В доме Фета и сейчас висят фотографии с этюдов Полонского: усадебный дом, парк, фонтан. Чайковский называл Воробьевку «очаровательным уголком, настоящим жилищем поэта».

Слайд №15 У садебный дом в Воробьевке садебный дом в Воробьевке (вид со стороны парка, рисунок Якова Полонского).

В оробьевский период был самым плодотворным периодом его творчества. В 1891 году Фет писал: (Слайд №16 А.А. Фет) оробьевский период был самым плодотворным периодом его творчества. В 1891 году Фет писал: (Слайд №16 А.А. Фет) «…во всю мою бытность мировым судьёю и сельским тружеником, я не написал и трех стихотворений, а когда освободился от того и другого в Воробьевке, то муза пробудилась от долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни».

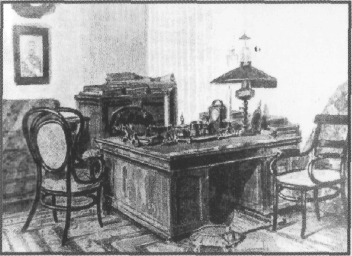

Слайд №17 Кабинет А.А. Фета в Воробьевке

Слайд №18 Молебен у дома А.А.Фета в деревне Воробьевка. Служит архиепископ Курский и Рыльский Иувеналий. (1991 год) В Воробьевке Фет занимался переводами на русский язык латинских классиков: Овидий, Тибул; немецких: Шопенгауэр («Мир как воля»), Гете («Фауст»); написал множество стихотворений. Под конец жизни состояние Фета дошло до величины, которую можно назвать богатством. В 1873 году поэту удается добиться возврата утраченной в детстве дворянской фамилии и связанных с этим наследственных прав. По мнению литературного критика Вадима Кожинова, в этот год Фет нашел в семейном архиве веские подтверждения того факта, что он - сын Шеншина. За Фетом была утверждена фамилия Шеншин со всеми связанными с ней правами. По разрешению царя разночинец Фет превращается в дворянина Шеншина. На это сразу же отреагировал И.С. Тургенев: «Как Фет вы имели имя, как Шеншин вы имеете только фамилию».

В 1881 году Шеншин купил в Москве дом и стал приезжать в Воробьевку на весну и лето уже дачником, сдав хозяйство управляющему.  Слайд №19 А.А. Фет Став богатым помещиком, Фет занимается и благотворительной деятельностью: помогает близким, организует в Москве литературный вечер в пользу голодающих, хлопочет об устройстве больницы, «делает много добра соседним крестьянам». 13. Последние годы жизни В последние годы жизни Фет с новой энергией принялся за поэзию оригинальную и переводную, и за мемуары. Он издал в Москве: четыре сборника лирических стихотворений «Вечерние огни» (1883, 1885, 1888, 1891) и переводы Горация (1883), Ювенала (1885), Овидия (1887), Вергилия (1888), перевод обеих частей «Фауста» Гете (1882 и 1888); написал мемуары «Ранние годы моей жизни, до 1848 г.» (издание уже посмертное, 1893 г.) и «Мои воспоминания, 1848—1889 гг.» (в двух томах, 1890 г.); перевод сочинений А. Шопенгауэра. Переводческая деятельность Фета была отмечена Пушкинской премией. 28 и 29 января 1889 года торжественно отпразднован в Москве юбилей 50-летней литературной деятельности Фета; вскоре после того ему было Высочайше пожаловано звание камергера. Все свои стихи поэт подписывал фамилией Фет: под этим именем он приобрел поэтическую славу, и оно было ему дорого. Скончался Фет 21 ноября 1892 года в Москве, не дожив двух дней до 72 лет. Смерть поэта, подобно его рождению, хранит в себе множество загадок. К концу жизни его одолевали старческие недуги: резко ухудшилось зрение, терзала «грудная болезнь», сопровождавшаяся приступами удушья и мучительнейшими болями. За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского, а когда жена побоялась дать его, послал ее к врачу за разрешением. Оставшись только со своей секретаршей, Фет продиктовал ей необычную записку: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Под этим он сам подписал: «21-го ноября Фет (Шеншин)». Затем он схватил стальной стилет, но секретарша бросилась вырывать его и поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую к буфету, очевидно, за другим ножом, и вдруг, часто задышав, упал на стул. Наступил конец. Формально самоубийство не состоялось, но по характеру всего происшедшего это было заранее обдуманное самоубийство. Всю жизнь преодолевавший превратности судьбы, поэт и ушел из жизни, когда счел это нужным. Похоронен Фет в родовом имении Шеншиных, в селе Клейменове, в Мценском уезде, в 25 верстах от Орла.

Слайд №20

Церковь в селе Клейменове, где похоронен Фет

Слайд №21 Вход в фамильный склеп Фета  Слайд №22 Склеп с могилами Фета и его супруги Марии Петровны 14. Фет и Шеншин

А. А. Фет прожил долгую и трудную жизнь. Сложной была и его литературная судьба. Из его творческого наследия современному читателю известна, в основном, поэзия и, куда меньше - проза, публицистика, переводы, мемуары, письма. Без Афанасия Фета трудно себе представить жизнь литературной Москвы прошлого века. В его доме на Плющихе бывали многие знаменитые люди. Долгие годы он дружил с А. Григорьевым, И. Тургеневым. На музыкальных вечерах у Фета перебывала вся литературная и музыкальная Москва. Еще при жизни поэта в нем видели, с одной стороны, Фета, мастера поэтического слова; с другой - Шеншина, расчетливого помещика и консервативного публициста. Противопоставление Фет - Шеншин стало привычным. Как личность Шеншин представляет собой своеобразный продукт русской помещичьей и дворянской дореформенной среды. В 1862 году Тургенев называет Шеншина в письме к нему «закоренелым и остервенелым крепостником и поручиком старинного закала». К своему узаконению он относился с болезненным самолюбием, вызывавшим насмешку того же Тургенева. Другие отличительные черты его характера — крайний индивидуализм и ревнивое отстаивание своей самостоятельности от посторонних влияний. Так, например, путешествуя по Италии, он завешивал окна, чтобы не смотреть на тот вид, любоваться которым приглашала его сестра, а в России он убежал однажды от жены, из концерта, вообразив, что его «обязывают» восхищаться музыкой. В пределах семьи и дружеского кружка Шеншин отличался мягкостью и добротой, о которых неоднократно, с большой и искренней похвалой отзываются в письмах к Шеншину И. Тургенев, Л. Толстой, В. Боткин и другие. Индивидуализмом объясняется и равнодушие, какое обнаруживает Шеншин в своих «воспоминаниях», к великим политическим «вопросам», волновавшим его современников. О событии 19 февраля 1861 года Шеншин говорит, что оно не возбудило в нем ничего, «кроме детского любопытства». Впервые услыхав чтение «Обломова», Шеншин заснул от скуки; он скучал за «Отцами и детьми» Тургенева». В 1870-х годах в переписке Тургенева и Шеншина встречается все больше и больше резкостей, и разница в политических убеждениях, наконец, привела к разрыву, о котором больше всего скорбел сам Фет. В 1878 году Тургенев возобновил переписку с Шеншиным и с грустной иронией пояснил ему: «старость, приближая нас к окончательному упрощению, упрощает все жизненные отношения; охотно пожимаю протянутую вами руку...» Как поэт Фет значительно возвышается над Шеншиным — человеком. Кажется, будто сами недостатки человека превращаются в достоинства поэта: индивидуализм способствует самоуглублению и самонаблюдению, без которых немыслим именно лирик. Главная литературная заслуга Фета — в оригинальной его лирике. Поэт рассчитывает всегда на вдумчивого читателя и помнит мудрое правило Аристотеля, что в наслаждении красотой есть элемент наслаждения мышлением. Лучшим его стихотворениям всегда присущ лаконизм. Фет - романтик. Недаром еще в 1850-е годы критика отмечала его дар «ловить неуловимое», фиксировать «эфирные оттенки чувства».

Стихи А. Фета - это чистая поэзия, в том смысле, что в ней нет абсолютно ничего прозаического. Обыкновенно он не воспевал жарких чувств, отчаяния, восторга, высоких мыслей, нет, он писал о самом простом - о картинах природы, о дожде, о снеге, о море, о горах, о лесе, о звездах, о самых простых движениях души, даже о минутных впечатлениях. Его поэзия радостна и светла, ей присуще чувство света и покоя. До конца жизни Фету не изменила радость, которой проникнуты почти все его стихи.

15. Музыкальность лирики Фета Красота, естественность, искренность поэзии Фета доходят до полного совершенства, стих его изумительно выразителен, образен, музыкален. Неудивительно, что с одной стороны, Фет целый разряд своих стихотворений обозначает словом «мелодии», а с другой стороны, многие стихотворения Фета иллюстрированы музыкой русскими композиторами: «Тихая звездная ночь», «На заре ты ее не буди», «Не отходи от меня», «Я тебе ничего не скажу», музыка Чайковского, и иностранными композиторами: та же «Тихая звездная ночь», «Шепот, робкое дыханье» и «Я долго стоял неподвижно», музыка госпожи Виардо. К его поэзии обращались и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Балакирев, и Рахманинов, и другие композиторы. «Фет есть явление совершенно исключительное. Это не просто поэт, а скорее поэт - музыкант...»,- говорил о нем Чайковский. «Что не выскажешь словами – звуком на душу навей», - так молодой Фет сформулировал еще в 1847 году самое главное свойство своей поэзии – музыкальность. Свыше ста восьмидесяти стихов Фета положены на музыку. Звучит романс П.Чайковского «Я тебе ничего не скажу». Фет очень любил слушать красивое пение, особенно женское. впечатления от пения Т.А. Кузминской (Берс) породило его лирический шедевр «Сияла ночь…»

Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали Лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, Как и сердца у нас за песнею твоей. 16. Певец русской природы В лирике поэта занимают важнейшее место, часто переплетаясь между собой, две тематические линии - природа и любовь.

Фета можно назвать певцом русской природы. Поэт выразителен и точен при обрисовке картин природы в различные времена года, в каждом из которых он находит неповторимую прелесть. Даже в картинах увядающей природы поэт видит красоту, которая рождает светлые, жизнеутверждающие чувства. Это ощущается в таких стихотворениях, как «Печальная береза...», «Псовая охота», «Задрожали листы, облетая...» и других. Природа у Фета населена живыми существами, причем не только традиционными для поэзии (соловей, орел, лебедь), но и, быть может, впервые попавшими в лирический пейзаж (чибис, кулик).

Приближение весны и осеннее увядание, душистая летняя ночь и морозный день, раскинувшееся без конца и без края ржаное поле и густой тенистый лес - обо всем этом пишет он в своих стихах. Природа у Фета всегда спокойная, притихшая, словно замерзшая. И в то же время она удивительно богата звуками и красками, живет своей жизнью, скрытой от невнимательного глаза:

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой...

Превосходно передает Фет и «благоухающую свежесть чувств», навеянных природой, ее красотой, прелестью. Поэт воспевал красоту там, где видел ее, а находил он ее повсюду. Он был художником с исключительно развитым чувством красоты, наверное, потому так прекрасны в его стихах картины природы, которую он брал такой, какая она есть, не допуская никаких украшений действительности. В его стихах зримо проглядывает пейзаж средней полосы России.

Во всех описаниях природы А. Фет безукоризненно верен ее мельчайшим черточкам, оттенкам, настроениям. Именно благодаря этому поэт и создал изумительные произведения, вот уже столько лет поражающие нас психологической точностью, филигранной точностью. Поэтизация красот природы - одна из заслуг Фета-лирика перед русской литературой. Стихи Фета о природе давно стали хрестоматийными.

17. Лирика любви Другая, не менее значительная заслуга Фета - изображение глубокого любовного чувства. Фет - лирик интимного мира человека. Поэт необычайно тонко раскрывает разнообразные оттенки человеческих переживаний. Он умеет уловить и облечь в яркие, живые образы даже мимолетные душевные движения, которые трудно обозначить и передать словами:

Шепот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,

Ряд волшебных изменений

Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,

Отблеск янтаря,

И лобзания, и слезы,

И заря, заря!.. Стихи Фета о любви проникнуты светлым, радостным настроением, счастьем любви. Его любовной лирике свойственны трагедийность и глубокий психологизм. При этом облики героя и героини лишены у Фета социально-бытовой определенности. Недаром для стиля его любовных стихов так характерен прием, когда портретная или психологическая деталь выступает как часть целого. «Влево бегущий пробор», «детские слезы», «нерукотворные черты», «изгибы близкой души», «муки души безгрешной», «образ мгновенный» - таковы у Фета признаки героини. Муза Фета легка, воздушна, в ней будто нет ничего земного, хотя говорит она нам именно о земном. В его поэзии почти нет действия, каждый его стих - это целый род впечатлений, мыслей, радостей и печалей. Взять хотя бы такие из них, как «Луч твой, летящий далеко...», «Недвижные очи, безумные очи...», «Солнце луч промеж лип...», «Тебе в молчании я простираю руку...» и другие. Стихи жизнелюбивого Фета о любви отличаются чувственностью. У него любовь – это всегда страсть, сжигающая и душу, и тело. До Фета не принято было выносить чувственность на всеобщее обозрение. У Фета чувственность стала предметом искусства. Мы не видим конкретных черт героини. зато ощущаем, как все наполнено чувством и ощущаем привкус эротики. Например, стихотворение «Какое счастие: и ночь, и мы одни!» Одна из черт стиля Фета – умение как бы небрежно набрасывать слова, картины и образы, не связывая их стилистически, в полной уверенности, что внутренняя связь даст в результате то, что называется настроением. Общеизвестные примеры: «Шепот... робкое дыханье... трели соловья...» и т. д. и «Чудная картина, как ты мне родна: белая равнина... полная луна...» и т. д. Такие стихотворения особенно хороши для музыки, а именно для романса. 18. Значение творчества Фета В конце 90-х годов и в первые десятилетия XX века к Фету пришла посмертная слава. Учениками Фета можно считать поэтов-символистов Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Андрея Белого, Александра Блока. Время безоговорочно подтвердило огромную значимость его поэзии, показало, что она нужна нам, людям XX – XXI века, потому что задевает самые сокровенные струны души, открывает красоту окружающего мира. |

В начале 1820 года 44-летний русский отставной офицер, ротмистр Афанасий Неофитович Шеншин, находился на лечении в Германии, в Дармштадте. В доме местного обер-кригскомиссара Карла Беккера он познакомился с его дочерью, 22-летней Каролиной Шарлоттой, бывшей замужем за мелким чиновником Иоганном Фётом. В сентябре того же года она бросила мужа и дочь и бежала с Шеншиным в Россию. Она была беременна. Каролина Шарлотта обвенчалась с Шеншиным по православному обряду (хотя была лютеранка) и взяла себе, вместо своего имени Каролина Шарлотта Беккер (в замужестве – Фёт), имя Елизаветы Петровны Шеншиной.

В начале 1820 года 44-летний русский отставной офицер, ротмистр Афанасий Неофитович Шеншин, находился на лечении в Германии, в Дармштадте. В доме местного обер-кригскомиссара Карла Беккера он познакомился с его дочерью, 22-летней Каролиной Шарлоттой, бывшей замужем за мелким чиновником Иоганном Фётом. В сентябре того же года она бросила мужа и дочь и бежала с Шеншиным в Россию. Она была беременна. Каролина Шарлотта обвенчалась с Шеншиным по православному обряду (хотя была лютеранка) и взяла себе, вместо своего имени Каролина Шарлотта Беккер (в замужестве – Фёт), имя Елизаветы Петровны Шеншиной.

Слайд №7 А.А. Фет.

Слайд №7 А.А. Фет.

Слайд №14 Пруд

Слайд №14 Пруд садебный дом в Воробьевке

садебный дом в Воробьевке оробьевский период был самым плодотворным периодом его творчества. В 1891 году Фет писал: (Слайд №16 А.А. Фет)

оробьевский период был самым плодотворным периодом его творчества. В 1891 году Фет писал: (Слайд №16 А.А. Фет)