ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрена на заседании

ЦМК ОГСЭД

Протокол № ___________

от ____________ 2019 г.

Председатель ЦМК

Хританкова Н. Ю.

(Ф. И. О.)

______________________

(подпись)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина: «Физика»

Раздел 4 Квантовая физика и элементы астрофизики

Тема 4.1 Давление света. Химическое действие света. Корпускулярно-волновая теория света. Модель атома Резерфорда.

Разработчик – преподаватель Вашурина Т. В.

2019

СОДЕРЖАНИЕ

| Методический лист | 3 |

| Примерная хронокарта занятия | 5 |

| Исходный материал | 9 |

| Приложение №1 Контроль знаний по предыдущей теме | 18 |

| Приложение №2 Задания для закрепления и систематизации новых знаний | 26 |

| Приложение №3 Задания для предварительного контроля знаний | 26 |

| Приложение №4 Контролирующий материал | 27 |

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 29 |

| Список использованных источников | 29

|

Выписка из рабочей программы ОУД.08. ФИЗИКА

для специальности 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |

| Тема 4.1 Давление света. Химическое действие света. Корпускулярно-волновая теория света. Модель атома Резерфорда. | Содержание учебного материала | 2

|

| Опыты и явления, подтверждающие сложность строения атомов. Формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни. Формирование умения принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3). Разбор конкретных ситуаций. |

| Лабораторная работа | - |

| Практическое занятие | - |

| Контрольная работа | - |

| Самостоятельная работа обучающихся. - работа с учебником, выполнение упражнений [2, с. 267-275, с.270 упр. 12 (2,3)]; - работа с конспектом лекции. | 1 |

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип занятия: урок изучения нового материала, закрепления знаний.

Вид занятия: семинар, заслушивание и обсуждение докладов, разбор конкретных ситуаций.

Продолжительность: 90 минут.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

Учебные цели: сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятий давление света; химическое действие света; корпускулярно-волновая теория света; модель атома Резерфорда; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой. Способствовать формированию умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения упражнений (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3).

Развивающие цели: развивать интерес к будущей профессии, понимание сущности и социальной значимости (ОК 1), способствовать формированию умения решать физические задачи.

Воспитательные цели: способствовать развитию коммуникативных способностей; создавать условия для развития скорости восприятия и переработки информации, культуры речи; формировать умение работать в коллективе и команде (ОК 6).

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный с использованием информационных технологий, репродуктивный.

Место проведения: аудитория колледжа.

МОТИВАЦИЯ

Тема 4.1 «Давление света. Химическое действие света. Корпускулярно-волновая теория света. Модель атома Резерфорда» входит в программу по учебной дисциплине Физика и имеет большое значение, т.к. знания, полученные при изучении данной темы необходимы для общего развития каждой личности.

Долгое время в физике главенствовала волновая теория света, а микроскопическим частицам вещества, атомам например, приписывали исключительно корпускулярные свойства. Но с этих позиций не удалось создать стройную и непротиворечивую теорию строения атома. Опыты Резерфорда показали «ажурное» строение атома, где основная масса содержится в ядре, а электроны заполняют весь остальной объем. Но было доказано, что такая система не может быть устойчивой без движения электронов. Этот факт и многие другие привели к разумению того, что к микроскопическим частицам нельзя подходить с уравнениями классической механики. На данное занятие отводится 2 учебных часа. Во время комбинированного занятия проводится актуализация знаний в форме устного опроса, с целью проверки остаточных знаний, которые необходимых при изучении нового материала; непосредственное изучение нового материала; первичного закрепление нового материала с помощью решения задач по данной теме. Контроль уровня усвоения нового материала проводится в форме тестирования студентов. Каждому образованному человеку необходимо непрерывно пополнять свои знания в области физики, развивать интерес к будущей профессии, понимать сущность и социальную значимость (ОК 1), научиться организовывать свою деятельность, уметь выбирать методы и способы выполнения задач и в дальнейшем оценивать их качество (ОК2), принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3), а также необходимо для будущего медицинского работника научится работать в коллективе и команде (ОК6).

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

-

| Организационный этап | 2 | Организация начала занятия, формирование способности организовывать собственную деятельность (ОК 2). | Приветствие. Проверка готовности аудитории. Отмечает отсутствующих студентов в журнале. | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради для конспектов.

|

-

| Контроль знаний по предыдущей теме | 15 | Оценка уровня сформированности знаний по предыдущей теме. Развитие грамотной речи обучающихся, самоконтроль своих знаний.

| Инструктирует и проводит контроль знаний.

| Повторяют домашнее задание, отвечают устно. | Вопросы для устного опроса. Приложение 1.

|

-

| Мотивационный этап и целеполагание | 1 | Развитие интереса к будущей профессии, понимания сущности и социальной значимости (ОК 1), установка приоритетов при изучении темы.

| Объясняет студентам важность изучения данной темы, озвучивает цели занятия. | Слушают, задают вопросы, записывают новую тему в тетради. | Методическая разработка комбинированного занятия, мультимедийная презентация. |

-

| Изложение исходной информации (семинар) | 38 | Формирование знаний, понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии (ОК 1), Формирование представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятий давление света; химическое действие света; корпускулярно-волновая теория света; модель атома Резерфорда; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой. Способствовать формированию умения принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3). | Организует проведение семинара, демонстрирует презентацию. | Каждая группа студентов выступает с подготовленным заранее сообщением, остальные слушают, читают материал на слайдах, записывают схему, заполняют таблицу. | Методическая разработка (исходный материал), мультимедийное оборудование, мультимедийная презентация. |

-

| Выполнение заданий для закрепления знаний | 15 | Закрепление, систематизация, обобщение новых знаний. Отработать навык решения задач. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов решения задач, оценка их выполнения (ОК2). | Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов, отвечает на вопросы студентов. | Выполняют задания, слушают правильные ответы после выполнения, вносят коррективы, задают вопросы. | Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 132 начальный уровень, стр. 133 средний уровень №1-5. |

-

| Предварительный контроль новых знаний | 10

| Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях. | Инструктирует и проводит контроль. | Устно отвечают на вопросы. | Вопросы для предварительного контроля знаний. Приложение 3. |

-

| С. р. Итоговый контроль. Взаимопроверка | 5 | Закрепление материала, формирование умения делать выводы, обобщать.

Формирование умения работать в команде (ОК6). Контроль усвоения знаний и умений учащихся. | Контролирует ход работы.

Контролирует взаимопроверку, поясняет критерии оценки. | Работают в малых группах, выполняют задания на соответствие (письменно).

Предоставляют выполненное задание, сопоставляют ответы с эталонами, выставляют оценки.

| Контролирующий материал. Приложение 4.

Слайд презентации с эталонами ответов и критериями отметки. |

-

| Подведение итогов занятия | 2 | Развитие эмоциональной устойчивости, дисциплинированности, объективности оценки своих действий, умения работать в коллективе и команде (ОК6). | Оценивает работу группы в целом. Объявляет оценки, мотивирует студентов, выделяет наиболее подготовленных.

| Слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы. | Журнал группы.

|

-

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 2 | Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

| Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует о правильности выполнения, критериях оценивания. | Записывают задание. | Слайд презентации с домашним заданием. |

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Задания, которые получают студенты заранее, для обсуждения вопросов (записываются на доске):

Электромагнитная природа света.

Волновые свойства света.

Квантовые свойства света.

Фотон и его характеристики.

Модель атома Резерфорда.

Практическое использование световых явлений.

Давление света.

Химическое действие света.

План проведения семинара.

1.Вводное слово преподавателя. Постановка задач семинара.

2.Обсуждение знаний о свете – обсуждение проводится со всей группой.

3.Рассмотрение свойств фотона и их диалектико – материалистическое истолкование – проводится в форме организации работы групп студентов с последующим обсуждением итогов работы каждой группы.

4.Повторение материала о практическом применении оптических явлений – проводится коллективно всей группой.

5.Подведение итогов семинара. Формулировка мировоззренческих значимых выводов – ведущая роль принадлежит преподавателю.

1.Во вступительном слове преподаватель указывает на то, что на семинаре необходимо подвести предварительные итоги изучения оптических явлений и постараться систематизировать уже имеющиеся знания о свете. Достаточно длительное изучение световых явлений в науке показало сложность и многогранность данной проблемы. Поэтому и в процессе изучения оптических явлений учащимся необходимо видеть эту сложность и многогранность и постараться обобщить на данном этапе имеющиеся у учащихся знания.

2.Для второго этапа используем четыре вида работы.

1) Проследим путь развития квантовой и волновой (электромагнитной) теории света и представить его кратко в виде структурно – логической схемы:

а) указать экспериментальные факты, которые привели к формулировке данной гипотезе света; кем и когда были установлены эти факты;

б) сформулировать данную гипотезу света, показать ее развитие;

в) какие следствия вытекают из положений этой гипотезы;

г) перечислить эксперименты, подтверждающие следствия данной гипотезы; когда и кем были проделаны эти эксперименты.

(Исходные факты – модель-гипотеза явления – логические следствия – эксперимент, см. домашнее задание студентов).

Домашнее задание

Группа студентов №1

Возникновение квантовой физики связано с именем немецкого физика М. Планка. Его исследования относились к изучению нагретого тела. Наиболее важные результаты этого исследования были опубликованы М. Планком в конце 1900 г. Таким образом, квантовая физика возникла на рубеже 19 и 20 столетий.

С какими же трудностями столкнулась физика в начале 20 века?

Оказалось, что на основе законов классической физики невозможно объяснить строение атома, происхождение линейчатых спектров, закономерности испускания и поглощения электромагнитного излучения нагретыми телами, явления фотоэффекта, люминесценции и т. п. Все это вместе создало ситуацию, которая была названа кризисом классической физики. Разрешить этот кризис удалось путем создания теории относительности СТО и квантовой теории – двух фундаментальных теорий, возникших а начале 20 в.

Стремясь преодолеть затруднения классической теории при объяснении излучения черного тела, М. Планк в 1900 г. высказал гипотезу: абсолютно черное тело испускает и поглощает свет не непрерывно, а отдельными конечными порциями энергии – квантами.

В 1887 г. Г. Герцем было открыто явление фотоэффекта. Количественные закономерности фотоэффекта были установлены А.Г. Столетовым в 1888 г.

А. Эйнштейн, развив идею М. Планка, показал, что законы фотоэффекта могут быть объяснены при помощи квантовой теории.

1905 г. гипотеза Эйнштейна: электромагнитное излучение не только испускается порциями (квантами), но распространяется и поглощается веществом в виде отдельных частиц электромагнитного поля – фотонов, обладающих энергией.

Какое же следствие вытекает из этой гипотезы?

Сама электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, в последствии названных фотонами. Свет имеет прерывистую структуру.

Распространение света в виде квантов подтверждается опытом Боте в 1924 г., а квантовый характер поглощения – явлением фотоэффекта. Современные научные представления о фотохимических реакциях, входящих в состав фотосинтеза, основываются на квантовой теории света.

Группа студентов №2

Проблемой природы света стали активно заниматься с начала 18 века. В это время конкурировали две альтернативные теории света – корпускулярная и волновая. Вопрос стоял так: свет либо волна, либо поток частиц.

В 19 веке после работ Т. Юнга, О. Френеля и Д. Максвелла проблема оказалась решенной окончательно: свет это электромагнитная волна, которую излучают атомы.

Однако в начале 20 в. после работ Эйнштейна, Комптона и других ученых было доказано, что свет – это поток фотонов – релятивистских образований, несущих энергию и импульс. Не является ли это возвратом к корпускулярной теории, отказом от волновой теории света? Конечно, нет! Явление интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии однозначно свидетельствуют в пользу волновой природы света, а фотоэффект, эффект Комптона и опыт Боте говорят о том, что свет – это поток фотонов.

2) Обсуждение вопроса «Что такое свет?»

Закончите предложение: «Свет – это… », выбрав один из ответов:

_ электромагнитная волна;

_ поток частиц – фотонов;

_ волна и поток частиц;

_ ни волна, ни поток частиц;

_ ни один из ответов не подходит. *

В ходе обсуждения учащиеся должны прийти к последнему ответу.*

Нужно сделать в итоге вывод: «Свет – это сложный материальный объект, который одновременно обладает свойствами и волн и частиц, однако является не тем, ни другим. Свет – это материальный объект, конкретнее – второй известный учащимся вид материи – частный случай электромагнитного поля». (Студенты записывают это определение в тетрадь).

Затем, опираясь на ответы учащихся, можно будет «собрать вместе свойства света – волновые и корпускулярные, а именно (пространственную временную периодичность, характерную скорость распространения, дискретность энергии, импульса) и др.

3) Составление таблицы следующего содержания (заполнить на доске, а студенты в тетрадях).

| Явления, в которых проявляются, обнаруживаются |

| Волновые свойства света | «Корпускулярные»* свойства света квантовые |

| интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия, отражение, преломление, давление света | тепловое излучение, фотоэффект, химическое действие света, люминесценция, давление света |

| волновые: V , λ , ν | корпускулярные: Е, m, Р |

Сообщение о фотоне делает группа студентов №3.

Характеристика фотона.

Фотон – это материальная электрически нейтральная частица электромагнитного поля.

Энергия фотона: Е = hν Е = mc²

Масса фотона: m = Е / c²

Импульс фотона направлен по световому лучу: Р = mc =h /λ

Наличие импульса подтверждается экспериментально существованием светового давления. Эффект Комптона свидетельствует о существовании фотонов и наличии у них энергии и импульса.

Основные свойства фотона:

1.Является частицей электромагнитного поля.

2.Движется со скоростью света.

3.Существует только в движении.

4.Остановить фотон нельзя: он либо движется со скоростью света, либо не существует; следовательно, масса покоя фотона равна нулю.

Каждый отдельный фотон одновременно обладает квантовыми и волновыми свойствами.

Корпускулярно – волновой дуализм свойств света.

В таблице слово «корпускулярные» зачеркнуть и заменить словом квантовые.

Это символическое изображение того факта, что в тех явлениях, которые записаны в правой части таблицы, обнаруживается не только корпускулярные, но и волновые свойства света. Не случайно в обеих частях таблицы оказалось такое явление, как давление света – оно прекрасно объясняется как с волновых, так и с фотонных позиций, что, может рассматриваться как одно из проявлений корпускулярно – волнового дуализма.

Квантовый – значит волновой и корпускулярный в диалектическом единстве. (Студенты записывают это определение в тетрадь).

4) Диалектико – материалистическое истолкование того, что известно о фотоне.

Работа групп студентов над следующими проблемами:

1.Можно ли считать фотон материальным объектом – ведь его масса равна 0?

2.Что такое электромагнитная волна, в частности световая волна, - материальный объект или процесс?

3.Как проявляется взаимосвязь материи и движения в существовании фотона?

Эти три вопроса можно записать на карточки и раздать группам учащихся по 4 человека для обсуждения. Таким образом, над одним и тем же вопросом будет работать несколько групп.

Договориться о времени для выяснения мнения внутри группы по каждому из вопросов и последующим обсуждением.

Ответы: 1) В ответе опираться на определение материи. Фотон – частица электромагнитного поля.

2) Электромагнитная волна – это и объект и процесс одновременно. Электромагнитная волна – удивительный пример того, что материя и движение (объект и процесс) неразрывно связаны.

3) Остановить фотон нельзя, он либо движется со скоростью света, либо не существует. Материя существует так же в движении.

Волновые свойства частиц вещества (группа студентов №4).

В 1924 г. Л. Де Бройль выдвинул гипотезу о том, что подобно электромагнитному излучению, обладающему волновыми и корпускулярными свойствами, такими же свойствами обладают атомы и входящие в них частицы. При этом де Бройль допустил, что соотношения: Е=h· ν и Р=h/λ , установленные для фотона, применимы и к частицам. По идее де Бройля, любая частица и даже любое тело обладает волновыми свойствами. Длину волны частицы (тела) можно определить по формулам: λ=h/P ; ν=Е/h .

Гипотеза де Бройля была подтверждена экспериментально – на опыте была обнаружена дифракция электронов, протонов, нейтронов, атомных и молекулярных пучков.

Несмотря на наличие экспериментальных доказательств, трудно представить, что электрон, протон, нейтрон и атом одновременно обладают свойствами и волн и частиц.

Волновые свойства присущи и макроскопическим телам, но мы их не замечаем из – за их малости.

Вычислим длину волны де Бройля для тела массой 1 г, движущегося со скоростью 1 м/c

λ=h /mc = 6, 6 3 · 10 ³⁴Дж·с : 10 ¯³ кг · 1м/c = 6,625 · 10 ¯³¹ кг

Длина волны на 21 порядок меньше размеров атома. Волновые эффекты такой малости обнаружить невозможно.

Несмотря на наличие экспериментальных доказательств, трудно представить, что электрон, протон, нейтрон и атом одновременно обладают свойствами и волн , и частицы. Волновые свойства присущи и макроскопическим телам, но мы их не замечаем из – за их малых размеров.

Сделаем следующее обобщение: корпускулярно – волновой дуализм – общее свойство частиц вещества и фотонов электромагнитного поля.

4. Повторение того, что учащиеся знают об оптических явлениях.

Практическим выходом любой научной теории является широкое использование ее результатов в науке, технике, производстве.

Перечисляются известные применения таких явлений, как фотоэффект, давление света, химическое действие света, явление интерференции, дифракции, поляризации, дисперсии света (группа студентов №5).

Практическое использование световых явлений.

Практическим выходом любой научной теории является широкое использование ее результатов в науке, технике, производстве.

Перечислим известные применения таких явлений, как фотоэффект, давление света, химическое действие света.

Фотоэффект – лежит в основе действия фотоэлементов.

Применение в технике:

1.Кино – воспроизведение звука.

2.Фототелеграф, фото-телефон.

3.Фотометрия – для измерения силы света, яркости, освещенности.

4.При автоматическом управлении электрическими цепями с помощью световых сигналов.

5.Вентильный фотоэффект – возникновение ЭДС под действием света в системе, содержащей контакт двух различных полупроводников: используется в солнечных батареях.

Группа студентов №6 (об экспериментальном доказательстве существования светового давления и химическом действии света).

Давление света: экспериментальное доказательство проведено П.Н.Лебедевым, теоретически предсказано Д. Максвеллом в 1873 г.

Почему хвост кометы направлен практически всегда в сторону, противоположную Солнцу? (В результате давления солнечного света).

Как изменяется длина хвоста кометы с приближением ее к Солнцу? (Хвост кометы растет вследствие давления солнечного света).

Химическое действие света:

1.Фотосинтез – усвоение растениями углекислого газа из воздуха под действием света.

2.Фотохимические реакции – реакции, которые составляют основу фотографии.

Волновые свойства света. Применение.

1.Интерференция света: интерферометры, «просветление» оптики, определение качества обработанной поверхности.

2.Дифракция: дифракционные решетки, служащие для наблюдения спектра и определения длины световой волны.

3.Дисперсия: спектроскоп – прибор, служащий для наблюдения и исследования сплошного и линейчатого спектра.

4.Поляризация: регулировка освещенности, гашение зеркальных бликов при фотографировании, предупреждение ослепления водителя встречным транспортом.

Группа студентов №7

Модель атома Резерфорда.

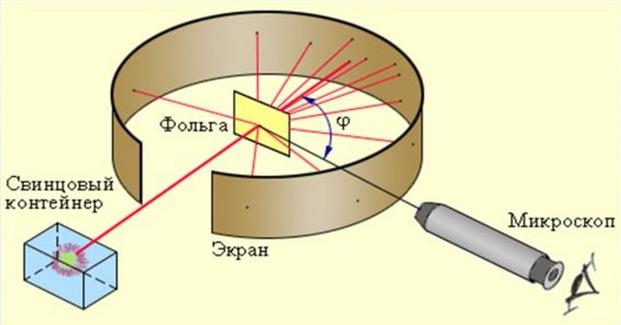

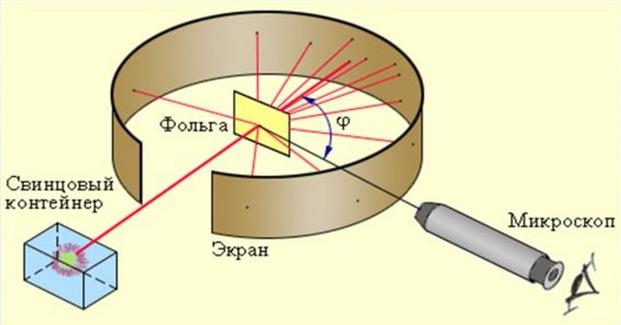

Ядерная модель атома была создана Эрнестом Резерфордом в 1911 году в результате экспериментальных данных по рассеянию α-частиц металлической фольгой.

Опыты Резерфорда заключались в следующем:

Сфокусированный поток частиц от естественного источника радиоактивного излучения поглощался свинцовым экраном. Через отверстие в экране вылетал направленный пучок α-частиц. Далее по направлению рассеивания пучка стояло ещё несколько свинцовых экранов с узкими отверстиями, отсекающими частицы, отклоняющиеся от строго заданного направления.

К мишени, которая представляла собой тончайший лист золотой фольги, подлетал идеально сфокусированный пучок α-частиц. После столкновения с атомами фольги α-частицы продолжали движение и попадали на люминесцентный экран, на котором регистрировались вспышки от α-частиц. По количеству и характеру рассеивания вспышек можно судить о количестве α-частиц и их отклонении от направления прямолинейного движения.

После этого экран сделали почти замкнутым, это позволило определить, что есть частицы, которые летят в обратную сторону, т.е. они отклоняются под углом 90° и больше.

Резерфорд пришёл к выводу, что в атоме есть массивный положительно заряженный объект и α-частица, сталкиваясь с этой частицей, может отразиться обратно. Пролетающие рядом частицы отклоняются на разные углы. Это явление называется рассеиванием α-частиц.

Положительно заряженный объект, находящийся внутри атома, Резерфорд назвал ядром и рассчитал его размеры – 10-14–10-15 м. Практически вся масса атома сосредоточена в ядре. Вокруг ядра вращаются электроны.

Это и есть планетарная модель Резерфорда.

5.Итоги семинара.

В результате рассмотрения конкретных вопросов курса физики вновь и вновь учащиеся убеждаются в материальности, диалектичности и познаваемости мира, в частности физических явлений. Ведь по ходу урока речь шла о материальности фотона, взаимосвязи материи и движения, законах диалектики, о том, как много знает человек о свете и о том, что практика говорит об истинности этих знаний.

На данном семинаре реализуются межпредметные связи курсов физики и истории, являющиеся отражением меж - научных связей физики и философии. На уроке развивается диалектический стиль мышления учащихся. На занятии происходит не только повторение, но и развитие знаний учащихся, создается возможность включения учащихся в разнообразные виды деятельности и обеспечения самостоятельности и активности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕМЕ (устно)

Студенту предлагается дать развернутый ответ на каждый из следующих пунктов:

Природа спектрального анализа

Виды спектрального анализа

Значение спектроскопии для науки

Огромное значение спектроскопии в астрофизике

Инфракрасное излучение

Источник инфракрасного излучения

Применение инфракрасного излучения

Ультрафиолетовое излучение

Источник ультрафиолетового излучения

Действие УФ-излучения

Рентгеновское излучение

Причина возникновения излучения

Эталоны ответов.

Природа спектрального анализа

Химический состав вещества – важнейшая характеристика используемых человечеством материалов. Без его точного знания невозможно со сколько-нибудь удовлетворительной точностью спланировать технологические процессы в промышленном производстве. В последнее время требования к определению химического состава вещества еще более ужесточились: многие сферы производственной и научной деятельности требуют материалы определенной «чистоты» - это требования точного, фиксированного состава, а также жесткого ограничения на наличие примесей инородных веществ. В связи с этими тенденциями разрабатываются все боле прогрессивные методики определения химического состава веществ. К ним относится и метод спектрального анализа, обеспечивающий точное и быстрое изучение химии материалов.

Спектральный анализ (спектроскопия) изучает химический состав веществ на основе их способностей по испусканию и поглощению света. Известно, что каждый химический элемент испускает и поглощает характерный только для него световой спектр, при условии, что его можно привести к газообразному состоянию.

В соответствии с этим, возможно определение наличия этих веществ в том или ином материале по присущему только им спектру. Современные методы спектрального анализа позволяют установить наличие вещества массой до миллиардных долей грамма в пробе – за это ответственен показатель интенсивности излучения. Уникальность испускаемого спектра атомом характеризует его глубокую взаимосвязь с физической структурой.

Спектральный анализ реликтового микроволнового излучения

Видимый свет представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны от 3,8*10-7до 7,6*10-7 м, ответственной за различные цвета. Вещества могут излучать свет только лишь в возбужденном состоянии (это состояние характеризуется повышенным уровнем внутренней энергии) при наличии постоянного источника энергии.

Получая избыточную энергию, атомы вещества излучают ее в виде света и возвращаются в свое обычное энергетическое состояние. Именно этот испускаемый атомами свет и используется для спектрального анализа. К самым распространенным видам излучения относят: тепловое излучение, электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция.

2.Виды спектрального анализа

Различают эмиссионную и абсорбционную спектроскопию. Метод эмиссионной спектроскопии основан на свойствах элементов к излучению света. Для возбуждения атомов вещества используются высокотемпературный нагрев, равный нескольким сотням или даже тысячам градусов, – для этого пробу вещества помещают в пламя или в поле действия мощных электрических разрядов. Под воздействием высочайшей температуры молекулы вещества разделяются на атомы.

Атомы, получая избыточную энергию, излучают ее в виде квантов света различной длины волны, которые регистрируются спектральными аппаратами – приборами, визуально изображающими получившийся световой спектр. Спектральные аппараты служат также и разделительным элементом системы спектроскопии, потому как световой поток суммируется от всех присутствующих в пробе веществ, и в его задачи входит разделение общего массива света на спектры отдельных элементов и определение их интенсивности, которая позволит в будущем сделать выводы о величине присутствующего элемента в общей массе веществ.

Спектральный анализ

В зависимости от методов наблюдения и регистрации спектров различают спектральные приборы: спектрографы и спектроскопы. Первые регистрируют спектр на фотопленке, а вторые делают доступным просмотр спектра для прямого наблюдения человеком через специальные зрительные трубы. Для определения размеров используются специализированные микроскопы, позволяющие с высокой точностью определить длину волны.

После регистрации светового спектра он подвергается тщательному анализу. Выявляются волны определенной длины и их положение в спектре. Далее выполняется соотношение их положения с принадлежностью к искомым веществам. Делается это с помощью сравнения данных положения волн с информацией, расположенной в методических таблицах, указывающих на типичные длины волн и спектры химических элементов.

Абсорбционная спектроскопия проводится подобно эмиссионной. В этом случае вещество помещают между источником света и спектральным аппаратом. Проходя через анализируемый материал, испущенный свет достигает спектрального аппарата с «провалами» (линии поглощения) по некоторым длинам волн – они и составляют поглощенный спектр исследуемого материала. Дальнейшая последовательность исследования аналогична для приведенного выше процесса эмиссионной спектроскопии.

3.Значение спектроскопии для науки

Спектральный анализ позволил человечеству открыть несколько элементов, которые невозможно было определить традиционными методами регистрации химических веществ. Это такие элементы, как рубидий, цезий, гелий (он был открыт с помощью спектроскопии Солнца – задолго до его обнаружения на Земле), индий, галлий и другие. Линии этих элементов были обнаружены в спектрах излучения газов, и на момент их исследования были неидентифицируемы.

Стало понятно, что это и есть новые, доселе неизвестные элементы. Серьезное влияние спектроскопия оказала на становление нынешнего вида металлургической и машиностроительной промышленности, атомной индустрии, сельское хозяйство, где стала одним из главных инструментов систематического анализа.

4.Огромное значение спектроскопия приобрела в астрофизике

Спровоцировав колоссальный скачок в понимании структуры Вселенной и утверждении того факта, что все сущее состоит из одних и тех же элементов, которыми, в том числе, изобилует и Земля. Сегодня метод спектрального анализа позволяет ученым определять химический состав находящихся за миллиарды километров от Земли звезд, туманностей, планет и галактик – эти объекты, естественно, не доступны методикам прямого анализа ввиду своего большого удаления.

С помощью метода абсорбционной спектроскопии возможно изучение далеких космических объектов, не обладающих собственным излучением. Это знание позволяет устанавливать важнейшие характеристики космических объектов: давление, температуру, особенности структуры строения и многое другое.

5.Инфракрасное излучение

Инфракрасные лучи были обнаружены за пределами красной границы, между длинноволновым и коротковолновым участками этой части спектра.

Излучение занимают диапазон частот 3·1011- 3,85·1014 Гц. Им соответствует длина волны 780 нм –1 мм.

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году астрономом Уильямом Гершелем. Изучая повышение температуры термометра, нагреваемого видимым светом, Гершель обнаружил наибольшее нагревание термометра вне области видимого света (за красной областью). Расщепив солнечный свет призмой, Гершель поместил термометр сразу за красной полосой видимого спектра и показал, что температура повышается, а следовательно, на термометр воздействует световое излучение, не доступное человеческому взгляду. Невидимое излучение, учитывая его место в спектре, было названо инфракрасным.

Фридрих Вильгельм Гершель, 1738 - 1822гг. - английский астроном немецкого происхождения. Первое и наиболее важное открытие Гершеля — открытие планеты Уран —1781 г. Изготовил самый большой телескоп своего времени (свыше 12 метров).

Основная характеристика этих не видимых глазу лучей – сильная тепловая энергия: ее непрерывно излучают все нагретые тела.

6.Источником инфракрасного излучения является излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях. Мощный источник инфракрасного излучения – Солнце, около 50% его излучения лежит в инфракрасной области. На инфракрасное излучение приходится значительная доля (от 70 до 80 %) энергии излучения ламп накаливания с вольфрамовой нитью. Инфракрасное излучение испускает электрическая дуга и различные газоразрядные лампы. Излучения некоторых лазеров лежит в инфракрасной области спектра.

Индикаторами инфракрасного излучения являются фото и терморезисторы, специальные фотоэмульсии.

7.Инфракрасное излучение используют:

для сушки древесины, пищевых продуктов и различных лакокрасочных покрытий (инфракрасный нагрев),

для сигнализации при плохой видимости,

дает возможность применять оптические приборы, позволяющие видеть в темноте, а также при дистанционном управлении.

Инфракрасные лучи используются для наведения на цель снарядов и ракет, для обнаружения замаскированного противника.

Эти лучи позволяют определить различие температур отдельных участков поверхности планет,

особенности строения молекул вещества (спектральный анализ).

Инфракрасная фотография применяется в биологии при изучении болезней растений,

в медицине при диагностике кожных и сосудистых заболеваний,

в криминалистике при обнаружении подделок.

Положительное воздействие инфракрасного излучения проявляется в различных аспектах:

уничтожаются некоторые виды вирусов;

подавляется рост злокачественных образований;

у больных диабетом повышается выработка инсулина;

нейтрализуется результат воздействия вредных излучений, в частности, радиации и электромагнитных волн;

улучшается состояние при кожных и других болезнях.

8.Ультрафиолетовое излучение

Существование лучей за фиолетовой границей спектра было доказано в 1801 году немецким ученым Иоганном Риттером. Изучая почернение хлористого серебра под действием видимого света, Риттер обнаружил, что серебро чернеет еще более эффективно в области, находящейся за фиолетовым краем спектра, где видимое излучение отсутствует. . Диапазон ультрафиолетовых лучей, испускаемых Солнцем, составляет от 400 до 20 нм (8·1014 – 3·1016 Гц), однако до земной поверхности доходят только незначительная часть коротковолнового спектра – до 290 нм.

УФ-излучение активно поглощается нуклеиновыми кислотами, следствием чего являются изменения важнейших показателей жизнедеятельности клеток – способности к росту и делению. Именно повреждение ДНК является главным компонентом механизма воздействия на организмы ультрафиолетовых лучей.

Основной орган нашего тела, на который действует ультрафиолетовое излучение – это кожа. Известно, что благодаря УФ-лучам запускается процесс образования витамина Д, который необходим для нормального усвоения кальция, а также синтезируются серотонин и мелатонин – важные гормоны, оказывающие влияние на суточные ритмы и настроение человека.

9.Источник ультрафиолетового излучения — валентные электроны атомов и молекул, также ускорено движущиеся свободные заряды. Излучение накаленных до температур - 3000 К твердых тел содержит заметную долю ультрафиолетового излучения непрерывного спектра, интенсивность которого растет с увеличением температуры. Более мощный источник ультрафиолетового излучения - любая высокотемпературная плазма. Для различных применений ультрафиолетового излучения используются ртутные, ксеноновые и др. газоразрядные лампы. Естественные источники ультрафиолетового излучения - Солнце, звезды, туманности и другие космические объекты.

10.Действие УФ-излучения. В малых дозах ультрафиолетовое излучение оказывает благотворное, оздоровительное влияние на человека, активизируя синтез витамина D в организме, а также вызывая загар. Большая доза ультрафиолетового излучения может вызвать ожог кожи и раковые новообразования (в 80 % излечимые). Кроме того, чрезмерное ультрафиолетовое излучение ослабляет иммунную систему организма, способствуя развитию некоторых заболеваний. Ультрафиолетовое излучение оказывает также бактерицидное действие: под действие этого излучения гибнут болезнетворные бактерии.

Ультрафиолетовое излучение применяется в люминесцентных лампах, в криминалистике (по снимкам обнаруживают подделки документов), в искусствоведении (спомощью ультрафиолетовых лучей можно обнаружить на картинах не видимые глазом следы реставрации). Практически не пропускает ультрафиолетовое излучение оконное стекло, т.к. его поглощает оксид железа, входящий в состав стекла. По этой причине даже в жаркий солнечный день нельзя загореть в комнате при закрытом окне.

11.Рентгеновское излучение

В стеклянный сосуд впаивались два электрода, к ним подводилось высокое напряжение. То, что от таких трубок распространяются какие-то лучи, подозревалось давно. В 1879 году опытным путем Крукс доказал, что речь идет именно о лучах: крест, используемый в опытах, отбрасывал на стекло отчетливую тень. В 1897 году Томсоном доказано, что лучи представляют собой поток электронов, определив отношение заряда к массе частицы.

Рентген: «Вечером 8 ноября 1895 года я, как обычно, работал в своей лаборатории, занимаясь изучением катодных лучей. Около полуночи, почувствовав усталость, я собрался уходить. Окинув взглядом лабораторию, погасил свет и хотел было закрыть дверь, как вдруг заметил в темноте какое-то светящееся пятно. Оказывается, светился экран из синеродистого бария. Почему он светился? Солнце давно зашло, электрический свет не мог вызвать свечения, катодная трубка выключена, да и в добавок закрыта черным чехлом их картона. Я еще раз посмотрел на катодную трубку и упрекнул себя: оказывается, я забыл ее выключить. Нащупав рубильник, я выключил трубку. Исчезло и свечение экрана. Включил трубку вновь и вновь появилось свечение. Значит свечение вызывает катодная трубка! Но каким образом? Ведь катодные лучи задерживаются чехлом, да и воздушный метровый промежуток между трубкой и экраном для них является броней. Оправившись от минутного изумления, я начал изучать обнаруженное явление и новые лучи, названные мной Х – лучами. С экраном в руках я начал двигаться по лаборатории. Оказывается, полтора – два метра для этих лучей не преграда. Они легко проникали через книгу, стекло, станиоль. Лучи, попавшие на фотопластинку, засветили ее. Они не расходились вокруг трубки сферически, а имели определенное направление».

В 1901 году Рентген стал первым Нобелевским лауреатом. Х-лучи были названы рентгеновскими. Обнаружение дифракции рентгеновских лучей позволило оценить длину волны: λ≈10-8 см. В современных условиях для получения рентгеновских лучей созданы специальные рентгеновские трубки, на которые подается высокое напряжение, порядка 50-200 кВ. Электроны, испускаемые накаленным катодом рентгеновской трубки, ускоряются сильным электрическим полем в пространстве между анодом и катодом и с большой скоростью ударяются об анод.

12.Причина возникновения излучения: вокруг летящих электронов существует магнитное поле, поскольку движение электронов представляет собой электрический ток. При резком торможении электрона в момент удара о препятствие магнитное поле электрона быстро изменяется и в пространство излучается электромагнитная волна.

Рентгеновское излучение относится к радиационному. Различные рентгеновские аппараты используются в медицинских учреждениях.

При флюорографии грудной клетки, то действие излучения приведет к одномоментной дозе 370 мбэр. Еще больше даст рентгенография зуба – 3 бэр. Если задумали рентгеноскопию желудка, то вас ждет 30 бэр местного облучения. Дозы эти очень небольшие, организм человека успевает за короткий срок как бы залечить незначительные радиационные поражения и восстановить свое первоначальное состояние. Источником излучения являются экран компьютера, телевизора. Если смотреть передачи в течение года ежедневно по 3 часа, то это приведет к облучению дозой 0,1 мбэр.

Критерии оценки:

Оценка «5» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ и ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «4» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ, но не ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «3» - на поставленный вопрос студент дал неполный ответ и не смог ответить на дополнительный вопрос;

Оценка «2» - не ответил на поставленный вопрос.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ НОВЫХ ЗНАНИЙ (письменно, не оценивается)

Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 132 начальный уровень, стр. 133 средний уровень №1-5.

Эталоны ответов к заданиям для закрепления и систематизации

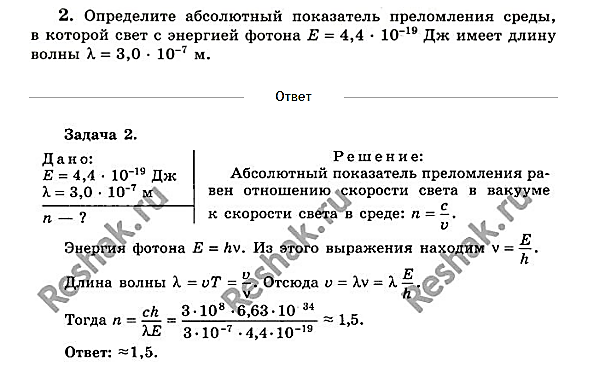

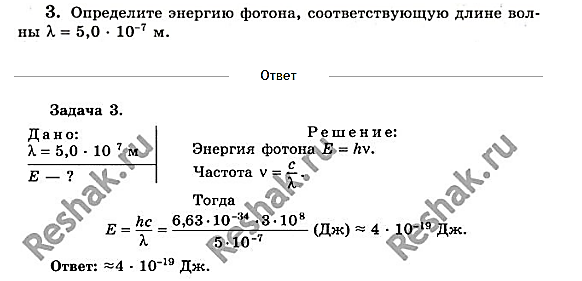

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Ответ | 310 нм | 0,3 нм - рентгеновский диапазон | 601 нм – видимый диапазон | 1,24 *1020 Гц | 1,6*10-27 кг*м/с |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

(Устно, не оценивается. Эталоны ответов к вопросам для предварительного контроля знаний содержатся в исходном материале)

В чем заключаются корпускулярные свойства света?

В чем заключаются волновые свойства света?

Кто впервые смог измерить давление света?

В чем заключается химическое действие света?

Благодаря какому эксперименту Э. Резерфорд смог установить модель атома?

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ (письменно)

Тест

Установить соответствие

Утверждения:

1. Свет - это поток частиц, испускаемых светящимся телом по всем направлениям.

2. Элементарная частица, лишенная массы покоя и электрического заряда, но имеющая энергию, импульс и скорость света.

3. При распространении свет ведет себя как волна, а при взаимодействии с веществом – как частица.

4. Отклонение волн от прямолинейного распространения, огибание волнами препятствий.

5. Свет – это электромагнитные волны, излучаемые отдельными порциями – квантами.

Явление, теория:

1. Дифракция

2. Третий закон фотоэффекта.

3. Гипотеза Планка.

4. Фотон.

5. Работа выхода.

6. Квантовая теория

7. Уравнение Эйнштейна.

8. Второй закон фотоэффекта.

9. Корпускулярная теория.

10. Фотоэффект.

11. Корпускулярно-волновой дуализм.

12. Интерференция.

13. Дисперсия.

14. Волновая теория.

15. Первый закон фотоэффекта.

Эталоны ответов к заданиям контролирующего материала:

| Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ответы | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 |

Критерии оценки:

за 3 правильных ответа – «3» балла;

за 4 правильных ответа – «4» балла;

за 5 правильных ответов – «5» баллов.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Цель: Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

Время для выполнения задания: 45 минут.

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Соцкий, Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с приложением на электронном носителе). Базовый и профильный уровни - М.: Просвещение, 2011 г., с 267-275 прочитать, с. 270 упр. 12 (2,3); конспект выучить.

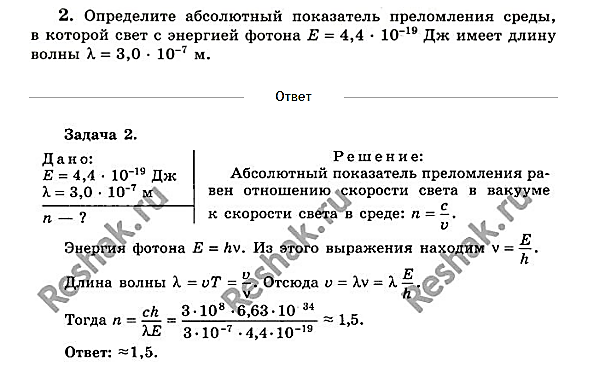

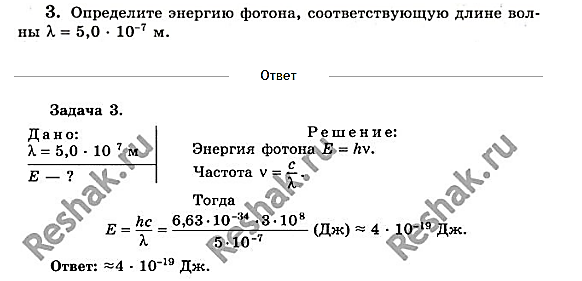

Эталоны решения задач:

Критерии оценки:

студент выучил конспект – «3» балла;

студент прочитал параграфы и выучил конспект, не ответил на дополнительный вопрос по теме – «4» балла;

студент выучил конспект, владеет информацией из учебника, ответил на дополнительный вопрос по теме – «5» баллов.

Студент решил задачу, ответил на дополнительный вопрос - «5» баллов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Модель резерфорда [Электронный ресурс]/ Calc // Режим доступа

https://www.calc.ru/Model-Rezerforda.html

Семинар в 11 классе по теме Корпускулярно-волновой дуализм [Электронный ресурс]/ File-clouds // Режим доступа https://file-clouds.ru/?url=https://doc4web.ru/uploads/files/4/b8760e1b1398a27a98404a795e89bd7f.docx|Урок%20–%20семинар%20для%2011%20класса%20по%20теме:%20«%20Квантово%20-%20волновой%20дуализм%20или%20волновые%20и%20квантовые%20свойства%20света%20и%20вещества»%20-%20Скачать

Теория относительности [Электронный ресурс]/ Naked-science // Режим доступа https://naked-science.ru/article/nakedscience/einsteins-special-relativity

Тест «Корпускулярно-волновой дуализм»[Электронный ресурс]/ Knowledge.allbest // Режим доступа https://knowledge.allbest.ru/physics/2c0b65635a3ac68b4d53a89421316d27_0.html