Методологическая система работы по формированию у младших школьников коммуникативных универсальных действий на уроках русского языка через изучение второстепенных членов предложения.

Способы формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников разнообразны. Остановимся на предмете «русский язык» как одном из фундаментальных предметов начальной школы, а также предмета изучающего второстепенные члены предложения. На собственном опыте работы с детьми, можно с уверенностью сказать, что детская речь носит социальный характер. Показывает насколько речь ребенка обращена к окружающим его людям. Является потребностью общения, в какой тесной зависимости находятся ее содержание и форма от влияния взрослых. От обучения. Коммуникативные навыки являются проявлением детского развития, одновременно служа этому развитию. По коммуникативной стороне развития можно составить представление об его умственном развитии. Самостоятельная, активная речь под влиянием обучения, помогает развитию коммуникации и мышлению ребенка на определенном этапе. Обучение ребенка начинается задолго до того времени, как его усаживают за букварь и перо. Огромное значение в развитии коммуникативных навыков имеет среда, в которой он живет. Богатство окружающей обстановки является только предпосылкой для развития языка ребенка. Оно может оказаться совсем не использованным самим ребенком. Здесь так же как в природе, без руководства взрослого ребенок потеряется. Нужно активное руководство взрослого наблюдением ребенка. Учитель должен уметь вести детей таким путем, помогая формированию их представлений, обозначению их словом. Русский язык представляет настоящую сокровищницу, но ею нужно уметь пользоваться. Необходимо заботиться о подрастающем поколении давать им разнообразные устные и письменные упражнения с целью образования их коммуникативных навыков. Лингвистическое воспитание ребенка начинается с раннего возраста и исключительно на родном языке. Язык есть удивительнейшее и совершеннейшее творение народной культуры. Образовательные учреждения должны жить духом своего народа. Родной язык, его беспрепятственное и всестороннее развитие должны быть поставлены в основу воспитания к его народному духу, к его поэзии школьник должен приобщаться с раннего возраста.

Способность членораздельной речи является одним из наиболее значительных и характерных проявлений развития человеческой личности. Коммуникативные навыки способствуют развитию личности в целом, и любая из сторон развития личности содействует развитию языка. Вне конкретного мира язык развиваться не может, а мы знаем. Что ничто не отражается так отрицательно на общем развитии ребенка. Как отсталость в развитии языка.

Для того чтобы развивалась коммуникативная сторона ребенка, понимая как отражение ясных и отчетливых представлений, а не пустая болтовня, дети должны быть окружены вещами, которые они могут рассматривать, сравнивать, изучать в умственном труде, а результаты отражать в слове. Организованная обстановка – тот фундамент, на котором должно строиться все дело развития языка. Необходимо приспособлять к интересам развития детей уже существующую среду, изменять, обновлять и этим расширять круг представлений и запас их речевых форм.

Жизнь, захватывая все новые русла, расширяясь, отражаясь на развитии мысли ребенка, выдвигает и новые, более разнообразные пути для развития его речи. Заботясь о расширении запаса слов детей, надо стремиться к тому, чтобы расширить этот запас за счет слов представления.

Существует ряд специальных методических упражнений коммуникативной направленности, цель которых – расширение лексикона и коммуникативных навыков школьников. Их полезно проводить со школьниками младшего возраста при условии ведения их живо, непринужденно, с учетом интересов и возможностей.

Вот некоторые из видов таких упражнений.

1.Подбор эпитетов к предмету. Называется предмет, допустим собака. Какие бывают собаки?

Добавления учителя: пастушьи, пожарные.

Узнавание по эпитетам предмета. Учитель предлагает детям отгадать, что это: зеленая, кудрявая, стройная, белоствольная, душистая. Подобные упражнения требуют правильного руководства. Они не должны вливаться в формальное нанизывание слов. Слова должны связываться со знакомыми детям представлениями.

2.Подбор к предмету действий (глаголов).

Ветер что делает?

Подбор к действиям предмета. На небе сверкает, землю согревает, тьму разгоняет, освещает.

Что это? – Солнце.

3.Подбор к действию объектов. Кто и что плавает? Кто и что греет? Кто и что летает?

4.Подбор обстоятельств.

Учиться можно как?

5.Нюансы смысла слова домик, дом, домище; крохотный, маленький, небольшой; большой, огромный, громадный. Детям предлагаю составить с этим словом фразы.

6.Вставление пропущенных слов. Учитель читает предложения, дети вставляют подлежащие, сказуемое, пояснительные слова.

«На пороге сидела и жалобно мяукала (кто?). Кошка сидела перед чашкой с молоком и жадно…( что делала?). Кошка поймала в саду ..(кого?).

Затем предложения составляют сами дети, доканчивает учитель.

7. Распространение предложений.

Учитель говорит: Садовник поливает… (что, где, когда? зачем?) Дети идут..( куда? зачем?).

Надо обращать внимание на правильность построения предложений.

8.Добавление придаточных предложений (подведение к будущим упражнениям по грамматики). Учитель читает главное предложение, а дети доканчивают придаточное.

9. Составные части целого. Называется предмет. Определяются его составные части, например: поезд – паровоз, тендер, платформа, вагоны; дерево – ствол, ветки, сучья, листья, почки. Или дается задание : по частям определить целое, например: циферблат, стрелки, маятник. Что это? Или: 3 этажа, крыша, стены, фундамент, подъезд, двери, окна. Что это?

10. Упражнение на точность номенклатуры. Главным образом в отношении к словам, оттенки смысла которых особенно часто не улавливают и обуславливают распространенные ошибки: одеть платье вместо надеть. Детям предлагаются подобные слова, а они должны вставлять их в фразы.

Предлагаются глаголы, характеризующие голоса животных: мычит, ржет, лает, мяукает, гогочет, поет, крякает, кудахчет. Дети должны подобрать соответствующие глаголы - голоса.

11. Составление распространенных предложений с определенным словом. Детям дается слово: они должны составить предложение и включить в него это слово. Кошка, коза, петух, курочка, ворона, мячик, кукла, доктор.

12. Составление распространенного предложения с несколькими данными словами. Даются три, четыре слова, например: старик, собака, испугаться. Дети должны их вставить в предложение. Следует добиваться, чтобы дети не повторялись в своих примерах, по возможности разнообразили и усложняли их.

13. Объяснение слов. Нужно давать школьнику случай приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Дети начинают задумываться над тем, что формулировать свою мысль словесно возможно точно, понятно и правильно.

14. Отгадывание и составление загадок. Дети научатся классифицировать предметы, явления, правильно выражать свои мысли и придумывать загадки.

15. Заучивание и произношение скороговорок. Они необходимы и полезны как прекрасная гимнастика речи. Пополнение словарного запаса, развитие памяти.

Опираясь на результаты экспериментальной работы, с уверенностью можем сказать, что успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьниками по другим школьным предметам, а также формируют хорошую культуру речи. Потребности общения в современном мире не ограничиваются правилами грамматики, языковой нормы, а уходят корнями в культуру речи. Львов М.Р. выделяет несколько критериев культуры речи.

Первый критерий - содержательность речи. Она несет в себе важную, актуальную информацию, ценную идею, защищает подлинные ценности.

Второй критерий – логичность речи. Она должна быть понятна, последовательна, непротиворечива, доказательна, убедительна, информативна.

Третий критерий – свободное владение навыками, быстрота включения в диалог, хорошая речевая оперативная память, важна скорость выбора слов, построения предложений и текста.

Четвертый критерий – языковая правильность речи, соответствие литературной норме.

Пятый критерий – точность, ясность речи: культура речи измеряется умением говорящего, пишущего выбрать такую синтаксическую конструкцию, такие слова, сочетания, фразеологические единицы, так выстроить свое высказывание, чтобы представить понятно свой замысел. Все эти навыки и критерии речи шлифуются в течение курса начального обучения при употреблении упражнений с второстепенными членами. Хотя в начальной школе термины – дополнение, обстоятельство, определение не включают в курс русского языка. На основе стабильного чтения научных и литературных текстов, а также записи распространенных предложений у обучающихся откладывается определенный багаж. А также разнообразие словарного запаса, речевая оперативная память, правильное построение предложений, что дает возможность развитию коммуникативной целесообразности .

Язык - основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности помогает лучше осмыслить себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Это основной путь к успешному межличностному и социальному взаимодействию . Следовательно, задача формирования и развития навыков речевой деятельности отображается не только в планируемых результатах по русскому языку, но и пронизывает все предметные области. Грамотность устной и письменной речи является одним из показателей и предметом оценки по всем школьным дисциплинам.

Мы хорошо знаем, что предложение является коммуникативной единицей языка. Предложение – особая синтаксическая конструкция, которая построена по определенному образцу и предназначена для того, чтобы служить сообщением. Простые предложения не могут передать всей ясности картины происходящего. Например: «Я читаю» (подлежащее и сказуемое). Распространенные наоборот, при помощи второстепенных членов, дополняют, убеждают, эмоционально окрашивают. Информируют об окружающем мире во всем его великолепии. Например: «Я с большим удовольствием читаю очень познавательную книгу об истории нашего города" (помимо главных членов предложения, подлежащего и сказуемого, здесь есть дополнение, обстоятельство образа действия, определение). Независимо от того написанное или устно произнесенное предложение в ней должна быть раскрыта существенная, важная для обеих сторон общения тема. Вся наша речь состоит из предложений. Каждое предложение несет законченную мысль.

К главным членам причисляют подлежащее и сказуемое. Их прямая задача – создать основу предложения. Узнаем, что же такое второстепенные члены? Что означают и для чего служат, какую роль они играют? Это члены предложения, которые зависят от главных членов предложения (подлежащего и сказуемого), уточняют и дополняют их, расширяют представление о предмете. Без таких слов русский язык был бы скучным, не понятным, скупым.

Например, обучающимися класса записано предложение: Ласточки улетают. Для того чтобы мысль была выражена более полно, им предлагается включить в предложение слова, отвечающие на вопросы куда? и когда? зачем? Отвечая на эти вопросы, учащиеся наглядно убеждаются в том, какой член предложения распространяется, становится более точным. Ласточки улетаю на юг осенью, чтобы там зимовать. Благодаря второстепенным членам мы точно узнали все подробности данной ситуации.

Формирование у учащихся умения устанавливать связь слов в предложении относится к числу важнейших синтаксических и речевых умений. Словосочетание выделяется как компонент предложения и воспринимается уже в начальных классах на основе его существенных признаков. Практически младшие школьники подводятся к пониманию следующих существенных признаков словосочетания:

Распространение предложения.

Можно заранее указать, какой член предложения требуется распространить. Например, для синтеза дано предложение. Цветет черемуха. Выделяется подлежащее и сказуемое (основа предложения), ставятся вопросы: какое слово нужно включить в предложение, чтобы сказать о том, когда цветет черемуха? Каким членом предложения будет это слово? (Второстепенным.) От какого члена предложения оно будет зависеть? (От сказуемого.) Цветет когда? в мае. Включите в предложение еще одно слово, которое будет пояснять подлежащее. Черемуха какая? Какое предложение получилось? В мае цветет душистая черемуха.

Восстановление деформированного предложения. Восстановление предложения начинается с основы предложения, затем с помощью вопросов «находятся» словосочетания. Например, грачи, гнезда, на деревьях, вьют, высоких.

— О ком говорится в предложении? (О грачах. Кто? грачи.) Что о них говорится? (Вьют. Грачи вьют — главные члены.)

— С помощью вопросов найдите словосочетания. (Вьют что? гнезда. Вьют где? на чем? на деревьях. На деревьях каких? высоких.) После того как «восстановлены» словосочетания, выясняется наиболее удачный порядок слов в предложении в зависимости от того, что хочет подчеркнуть говорящий (или пишущий); отрабатывается интонация. Грачи вьют гнезда на высоких деревьях. Итак, научное обоснование содержания школьного курса синтаксиса в начальных классах, в частности содержание работы над второстепенными членами на современном этапе, открывает перспективы дальнейшего развития методики синтаксиса в разных её аспектах, усовершенствования программы и учебников по синтаксису русского языка для начальных классов.

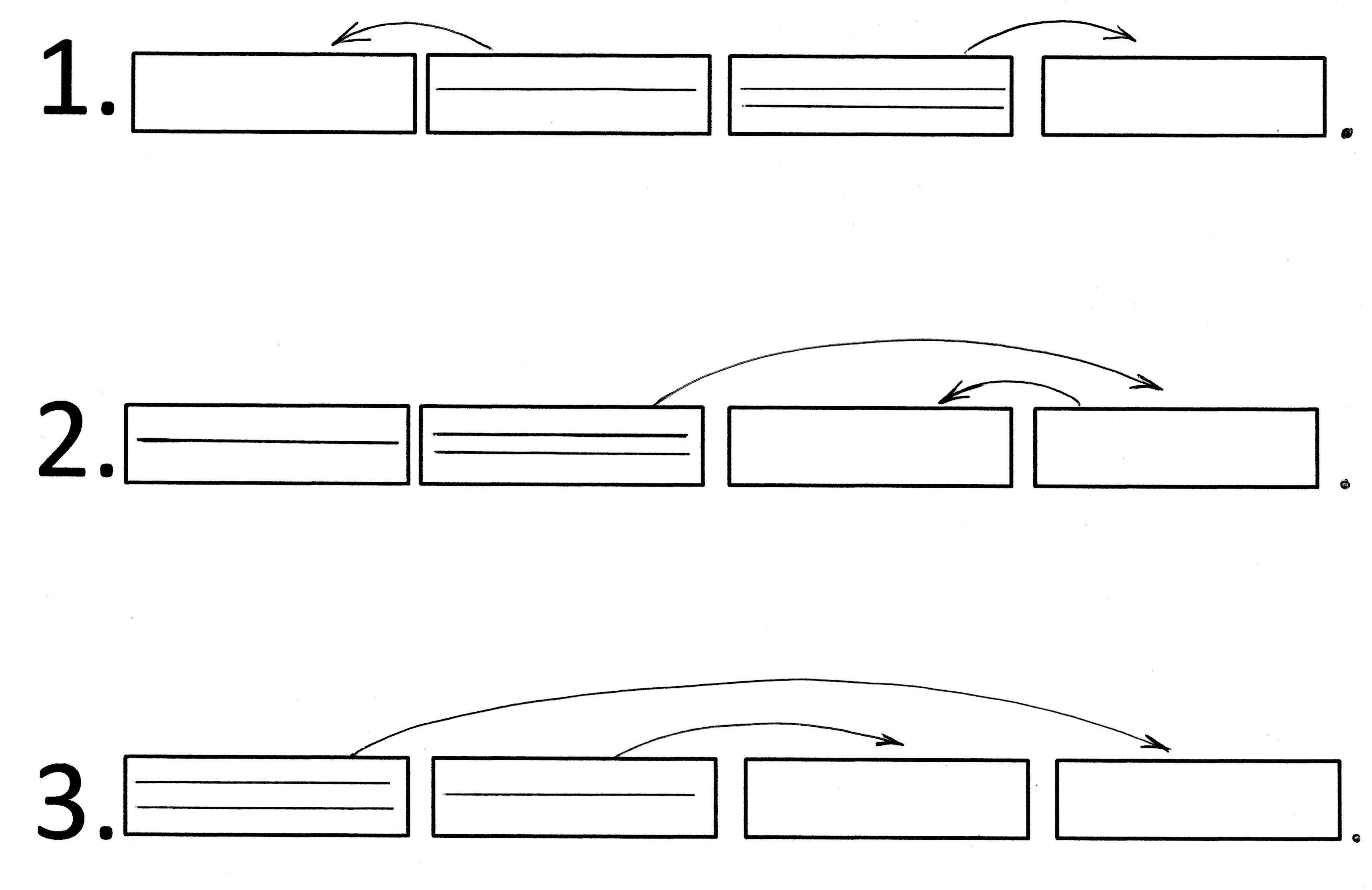

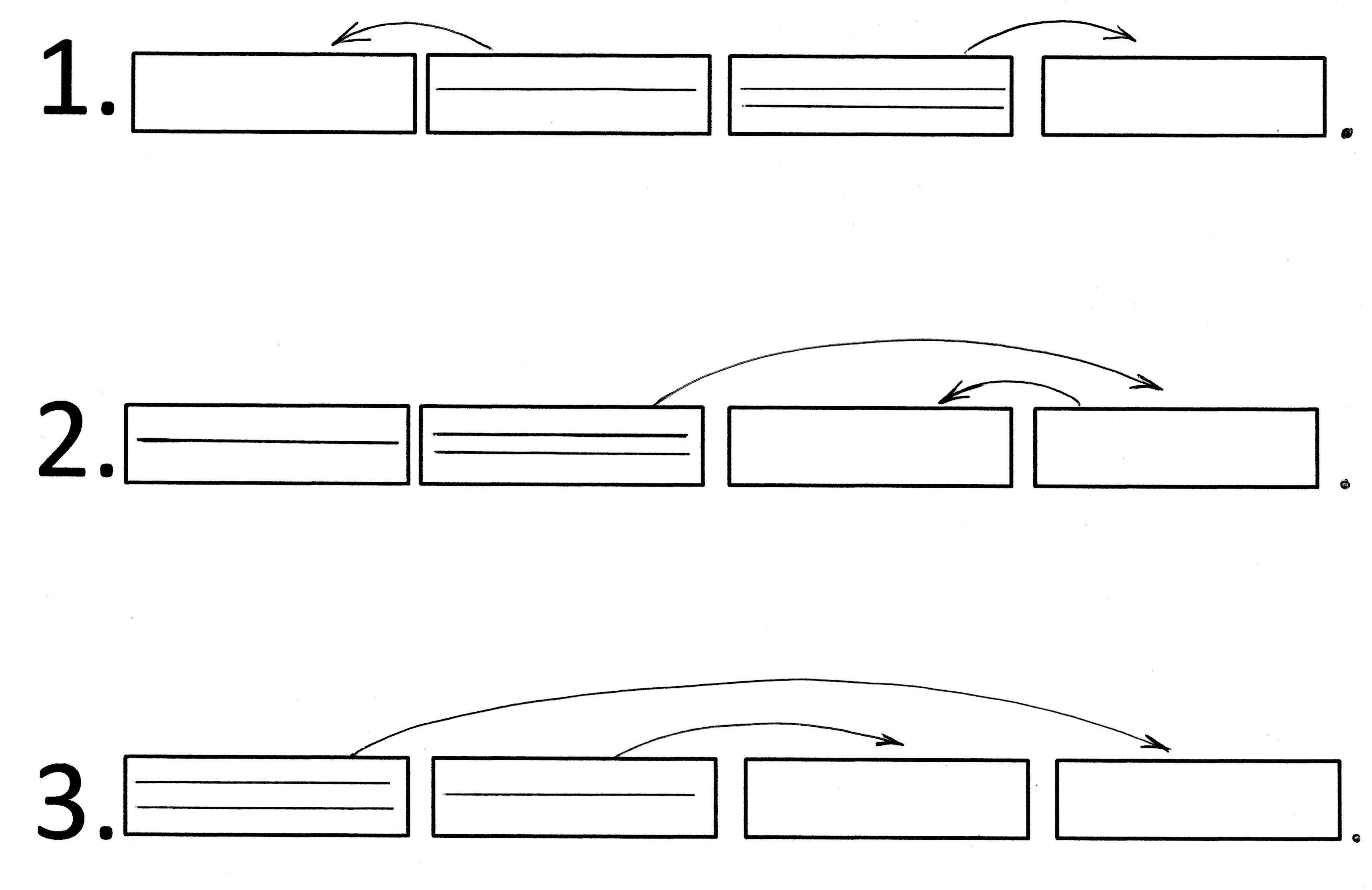

Например: упражнение в учебнике УМК «Школа России». Найди предложение, которое отвечает схеме:

1. В широких лугах зацвели одуванчики.

2. У дороги растут душистые ромашки.

Обучающиеся определяют главные члены предложения. А от них задают вопросы к второстепенным членам предложения. В процессе этого задания у школьников формируются предметные универсальные учебные действия, основа системы научных знаний, алгоритм выполнения, преобразование и применение новых знаний; регулятивные универсальные учебные действия – контролируют и корректируют свою работу, проявляют самостоятельность.

Например: Разбери предложение по членам предложения.

1. Ночью одуванчики крепко спят.

2. Душистые ягоды облепили тонкие ветки.

3. На лугу пышно цветёт клевер.

4.У лесных птиц появились птенцы.

Формируют коммуникативное действие – умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Изучение второстепенных членов предложения требует от учащихся более широкого словарного запаса терминологической лексики, алгоритмического хода рассуждения, осмысления того, что второстепенные члены предложения осуществляют дополнительную номинативную и коммуникативную нагрузку. Упражнение доказывает данное положение: Спиши. Выдели грамматическую основу, назови второстепенные члены в каждом предложении.

Ёлка ветки свои опустила.

Белый иней осыпал её. (Г. Галина)

Образец рассуждения

В упражнении требуется найти грамматическую основу в каждом предложении, указать, какими частями речи выражены главные и второстепенные члены предложения.

Жил-был маленький зайчик. Все называли его Русачок. Он дружил с Головастиком. Зайчик жил на лесной опушке. А Головастик жил в пруду.

(По Б. Заходеру)

Работают пары: один ученик называет части речи, другой – главные и второстепенные члены предложения. Ответы даются в монологической форме.

Ёлка ветки свои опустила. В предложении говорится о ёлке. Что? Ёлка – это подлежащее. Что говорится о ёлке? Ёлка что сделала? Опустила – это сказуемое. Опустила что? Ветки – это второстепенный член предложения, относится к сказуемому. Ветки, какие? Чьи? Свои - это второстепенный член предложения, относится к другому второстепенному члену.

Игра “Кто быстрее?”.

Каждому ряду раздаю листок с текстом, где по очереди должны определить главные члены предложения. Какой ряд быстрее и правильнее осуществит эту работу, тот и выиграет.

По воскресеньям мы с папой гуляем в парке. На прогулку я всегда беру угощение для птиц и зверей. Мы крошим хлеб и бросаем крошки уткам. Белочку я кормлю из рук печеньем.

- Что нужно сделать, чтобы нераспространённые предложения стали распространёнными?

- Какие предложения называются распространёнными?

Вывод: Предложения с второстепенными членами называются распространёнными.

Формирование данного коммуникативного действия связано с разграничением главных и второстепенных членов предложения, с умением определять формы той или иной части речи, отличать нераспространённое предложение от распространённого предложения. Регуляция речевой деятельности будет сопровождаться овладением достаточно большого блока ключевых терминов, которые отрекомендованы в учебнике как итог обширной темы.

Задание: Подберите схему, соответствующую предложению «Птицы улетают в теплые края.

Найдите и запишите четверостишье из учебника «Литературное чтение».

Подчеркните второстепенные члены.

2. Напишите мини-сочинение на тему «Весна пришла», используя распространённые предложения.

Задание:

Честный, робкий, веселый, ловкий, совестливый, ленивый, добродушный, праздный, кроткий, резкий, прыткий, жалостливый, молчаливый, доблестный, бескорыстный.

- Что общего у этих слов?

- К какой тематической группе причисляют эти имена прилагательные?

- Составьте предложения с любым из этих прилагательных.

Записывают в 3 столбика слова.

- Они относятся к одной части речи - это прилагательные.

- Они характеризуют человека.

Одно предложение записывают с комментированием.

Работа по карточкам.

- Напишите над распространенными предложениями букву эр, а над нераспространенными - эн.

1 вариант.

Блекнут травы. Дремлют хаты.

Рощи вспыхнули вдали.

По незримому канату

Протянулись журавли.

2 вариант.

Тихо дремлет река.

Темный бор не шумит.

Соловей не поет

И дергач не кричит.

Работают по вариантам. Самопроверка по образцу.

Каждое задание направленно на развитие коммуникативных универсальных учебных действий, на обогащение словарного запаса, развитие памяти, мышления, воображения.

Русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения. А универсальные учебные действия являются психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования.

Обучение на уроках русского языка должно строиться с учётом необходимости формирования у учащихся различных коммуникативных умений и навыков:

- умений понять тему сообщения, логику развития мысли,

- достать нужную информацию (полно или частично),

- проникнуть в смысл высказывания - слушание;

- навыков изучающего чтения;

- умений ведения диалога и построения монологического высказывания;

- говорение;

- умений, осознавать тему и основную мысль (идею) высказывания,

- собирать и систематизировать материал,

- составлять план, пользоваться различными типами речи,

- строить высказывание в определённом стиле,

- отбирать языковые средства,

- совершенствовать высказывание - письмо, говорение.

Эффективность уроков русского языка находится в прямой зависимости от того, насколько целесообразно организована сменяемость устных и письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, организованы ли условия для преодоления учениками трудностей, возникающих при переходе от мысли к речи, от речи к мысли. Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, при котором умения воспринимать устную и письменную речь формируются в сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание (говорение и письмо). В каждом виде речевой деятельности, помимо специфических для него умений и навыков, формируются и умения, общие для всех видов деятельности.

Речевая деятельность, как деятельность творческая, по данным многочисленных исследований, представляет собой многоярусный механизм, сущность которого следует из особенностей человеческой деятельности. Всякая человеческая деятельность, в свою очередь, характеризуется структурностью, то есть заключается из определённой последовательности действий, которые сформируются таким образом, чтобы при наименьшей затрате времени добиться определенной цели. "Чтобы полноценно общаться, - пишет Е.В. Леонова, - человек должен в принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во-первых, уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, во-вторых, уметь правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержание акта общения, в-третьих, найти адекватные средства для передачи этого содержания, в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. Если какое-либо из звеньев акта общения будет сорвано, то собеседнику не удастся добиться ожидаемых результатов общения - оно будет неэффективным".

Особое место в развитии речи учащихся принадлежит работе с текстом. Существует большое количество видов анализа текста на уроке русского языка: культурологический вид, литературоведческий, лингвистический, смысловой, комплексный. Совершенствуя речевую деятельность учащихся, учитель опирается на самые разнообразные виды и жанры высказывания на разные темы, которые при обучении организуют условия для разностороннего речевого и эстетического развития личности ученика.

Таким образом, можно сказать, что предмет русский язык играет ведущую роль формирования коммуникативных универсальных учебных действий.

Коммуникативные навыки располагают владение всеми видами речевой деятельности, построение плодотворного речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми; адекватное восприятие устной и письменной речи, точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки зрения по поставленной проблеме, соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной и письменной речи и правил русского речевого этикета.

Уроки русского языка с учётом формирования универсальных учебных действий требуют от учителя грамотного построения урока с использованием таких методов как беседа, работа в группах, работа в парах. Данные методы способствуют повышению уровня развития коммуникативных универсальных учебных действий.