Практические занятия по биологии

Практическое занятие № 1.

Тема: Сравнение строения растительной и животной клеток.

Цель работы:Выявить черты сходства и различия строения клеток растений и животных.

Время выполнения:1 час

Используемый материал к работе:Таблица «Строение клетки»; рисунки растительной и животной клетки.

Ход работы:

1. Рассмотрите рисунок растительной и животной клетки.

2. Зарисуйте рисунок.

3. Найдите отличия и сходства.

4. Заполните таблицу 1.

5. Заполните таблицу 2.

Таблица 1

| ПРИЗНАКИ | Растительная клетка | Животная клетка |

| Ядро |

|

|

| Генетический материал |

|

|

| Клеточная стенка |

|

|

| Мезосомы |

|

|

| Мембранные органоиды |

|

|

| Рибосомы |

|

|

| Цитоскелет |

|

|

| Способ поглощения веществ клеткой |

|

|

| Пищеварительные вакуоли |

|

|

| Митоз и Мейоз |

|

|

| Гаметы |

|

|

| Жгутики |

|

|

| Размеры |

|

|

Таблица 2

| ПРИЗНАК | ФУНКЦИИ |

| Ядро |

|

| Эндоплазматическая сеть |

|

| Комплекс Гольджи |

|

| Лизосомы |

|

| Митохондрии |

|

| Вакуоль |

|

| Рибосомы |

|

| Хлоропласт |

|

6. Сделать вывод по проделанной работе.

7. Отчитаться преподавателю о проделанной работе.

8. Ответить на вопросы контроля.

Вопросы контроля

1) Какие открытия были сделаны на первом этапе изучения клетки?

2) Кто из ученых стоял у истоков создания клеточной теории?

3) Какие вопросы рассматриваются на клеточном уровне?

4) Что характерно для химического состава клетки?

5) Какие методы используются при изучении клетки?

6) Какие свойства объединяют все клетки живых организмов?

7) Объясните значения термина «Цитология».

Практическое занятие №2

Решение генетических задач

Цели занятия:

Совершенствование знаний по основным понятиям генетики; закрепление умения решать генетические задачи на разные типы доминирования.

Задачи:

Образовательные:

развивать знания о закономерностях наследования признаков; подтвердить статистический характер явления расщепления признаков, возможность математического расчета вариантов по генотипу и фенотипу;

показать необходимость генетических знаний для прогнозирования появления наследственных болезней у человека и их ранней диагностики;

закрепить прочность знаний генетических законов и правил, терминов и понятий, их условное обозначение.

Развивающие:

Продолжить формирование умения решать генетические задачи, навыков самостоятельной работы, умений анализировать, делать выводы, развития творческого мышления, умения применять знания в практических целях.

Воспитательные:

развивать коммуникативные навыки при работе в группах;

воспитывать биологическую культуру.

Методы обучения:

Методические приемы:

Формы организации ученого процесса:

групповая, индивидуальная, фронтальная, парная.

Межпредметные связи: медицина, математика.

Развиваемые понятия: генетика, наследственность, моногибридное скрещивание, полное доминирование, неполное доминирование, ген, гаметы, локус.

Оснащение: компьютер, экран, мультимедийный проектор, материалы презентации к уроку “Решение генетических задач на законы Г.Менделя”, набор “Алгоритм решения прямых задач”, “Алгоритм решения обратных задач”.

Оборудование: инструктивные карточки к практической работе (на каждого учащегося), карточки-задания по вариантам для контроля усвоенного материала.

Ход работы

1.Задания для усвоения нового материала.

Решение задач на моногибридное скрещивание:

Вариант 1

Задача 1. Гомозиготную чёрную (доминантный признак) крольчиху скрестили с гомозиготным белым кроликом. Определите генотипы и фенотипы крольчат первого поколения. Произойдёт ли расщепление гибридного потомства? Какие законы и правила Менделя здесь проявляются?

Задача 2. Каковы генотипы родителей и детей, если: а) у светловолосой матери и темноволосого отца 5 детей, все темноволосые; б) у голубоглазого отца и кареглазой матери пять детей, из них два ребёнка голубоглазые?

Задача 3. У человека фенилкетонурия наследуется как рецессивный признак. Определите вероятность развития заболевания у детей в семье, где оба родителя гетерозиготны по данному признаку.

Вариант 2

Задача 1. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном S, а наследственная глухонемота определяется рецессивным геном s. От брака глухонемой женщины с нормальным мужчиной

родился глухонемой ребёнок. Определите генотипы родителей.

Задача 2. Каковы генотипы родителей и детей,

если: а) у матери, имеющей по шесть пальцев на руках, и у отца с нормальным числом пальцев трое детей, все полидактилики; б) у родителей с нерыжими волосами четверо детей, из них двое

рыжеволосые?

Задача 3. У кроликов шерсть нормальной длины доминантна, а короткая — рецессивна. У крольчихи с короткой шерстью родились 7 крольчат — 4 короткошёрстных и 3 с нормальной шерстью. Определите генотип и фенотип самца.

Решение генетических задач с помощью алгоритма. Практическая работа.

Задача 1. У человека ген полидактилии (шестипалости) доминирует над нормальным строением кисти. Определите вероятность рождения шестипалых детей в семье, где оба родителя гетерозиготны.

Задача 2. У человека 2 группа крови доминирует над первой, а резус – положительный фактор – над резус – отрицательным. Женщина резус – отрицательная, гомозиготная по второй группе крови, вышла замуж за мужчину с резус – положительным фактором и первой группой крови.

Каков возможный генотип детей от этого брака?

Задача 3. Доминантный ген обусловливает развитие у человека нормальных глазных яблок. Ген а детерминирует почти полное отсутствие глазных яблок (анофтальмия). Особи с генотипом Аа имеют уменьшенные глазные яблоки (микрофтальмия). Какое строение глаз унаследует потомство первого и второго поколения, если мужчина, имеющий анофтальмию, женился на женщине с нормальным строением глазных яблок? По какому типу произойдет наследование? Каков возможный генотип детей от этого брака?

2.Задания для контроля усвоения нового материала .

Самостоятельное решение задач по карточкам.

Подведение итогов.

оценки за активную работу с комментариями преподавателя;

отчет по результатам практической работы.

Глоссарий

Аллели или аллельные гены называют парные гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и ответственные за проявление одного признака (например, цвета волос, глаз, формы уха и т. д.). Аллели обозначаются буквами латинского алфавита: A, a, B, b, C, c и т.д.

Альтернативный признак – это гены, несущие противоположные качества одного признака.

Генотип – совокупность всех наследственных признаков (генов) организма, полученных от родителей.

Гетерозигота – это клетка (особь), имеющая разные аллели одного гена в гомологичных хромосомах (Аа), т.е. несущая альтернативные признаки.

Гибридами называют организмы, полученные от скрещивания двух генотипически разных организмов.

Гибридологический метод – это скрещивание различных по своим признакам организмов с целью изучения характера наследования признаков у потомства.

Гомозигота – это клетка (особь), имеющая одинаковые аллели одного гена в гомологичных хромосомах (АА или аа).

Гомологичные хромосомы – хромосомы, содержащие одинаковый набор генов, сходных по морфологическим признакам, конъюгирующие в профазе митоза.

Доминантный признак (ген) – господствующий, преобладающий признак, проявляется всегда как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии. Доминантный признак обозначается заглавными буквами латинского алфавита: А, В, С и т.д.

Изменчивость – это способность организма изменяться в процессе индивидуального развития под воздействием факторов среды.

Кариотип – совокупность признаков хромосомного набора (число, размер, форма хромосом), характерных для того или иного вида.

Локус – гены располагаются в определённых участках хромосом.

Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свою способность организма сохранять и передавать свою генетическую информацию, признаки и особенности развития потомству.

Рецессивный признак (ген) – подавляемый признак, проявляющийся только в гомозиготном состоянии. В гетерозиготном состоянии рецессивный признак может полностью или частично подавляться доминантным. Он обозначается соответствующей строчной буквой латинского алфавита: а, в, с и т.д.

Решётка Пеннета – для удобства расчёта результатов скрещивания принято использовать схему, предложенную учёным Пеннетом. В ней по вертикали указываются гаметы женской особи, а по горизонтали – мужской. В местах пересечений записывают генотипы зигот, полученных в результате случайного оплодотворения.

Фенотип – совокупность внутренних и внешних признаков, которые проявляются у организма при взаимодействии со средой в процессе индивидуального развития организма.

Чистая линия – это организмы, гомозиготные по одному или нескольким признакам, полученные от одной самоопыляемой или самооплодотворяемой особи и не дающих в потомстве проявления альтернативного признака.

Список литературы.

Практическое занятие № 3

Тема: «Описание особей одного вида по морфологическому критерию»

Цель: научиться выявлять морфологические признаки животных, растений; определить, можно ли по морфологическим признакам судить о принадлежности организма к определенному виду.

Оборудование и материалы: рисунки, гербарные образцы.

Время выполнения – 1 час.

Ход работы

Часть 1. Изучение растений.

Рассмотрите предложенные образцы растений, сравните их.

На основании сравнения, составьте морфологическую характеристику двух растений одного рода, заполните таблицу.

| Признак для сравнения | Образец № 1 Видовое название:____ | Образец № 2 Видовое название:_____ |

| Род растения |

|

|

| Тип корневой системы |

|

|

| Стебель (древесный, травянистый, прямостоячий, ползучий, стелющийся и т.п.) |

|

|

| Листья (простые, сложные) |

|

|

| Жилкование листьев |

|

|

| Листорасположение |

|

|

| Цветок или соцветие |

|

|

| Плод, его название (сочный или сухой, одно- или многосемянный) |

|

|

Черты сходства двух видов растений одного рода_____________________________________________

Черты различия двух видов растений одного рода_____________________________________________

Можно ли на основании морфологического критерия судить о видовой принадлежности растений?

Часть 2. Изучение животных

Рассмотрите рисунки двух животных разных видов одного рода. Сравните их.

На основании сравнения, составьте морфологическую характеристику двух животных одного рода, заполните таблицу.

| Признак для сравнения | Видовое название:____ | Видовое название:_____ |

| Распространение животного |

|

|

| Окрас меха |

|

|

| Длина животного |

|

|

| Масса животного |

|

|

| Строение конечностей |

|

|

| Уши |

|

|

| Тип питания |

|

|

Заяц –русак. Заяц-беляк.

Черты сходства двух видов животных одного рода_____________________________________________

Черты различия двух видов животных одного рода_____________________________________________

Можно ли на основании морфологического критерия судить о видовой принадлежности животных?

Сделайте общий вывод, на основе анализа своей работы.

Дополнительная информация.

Клевер ползучий – многолетнее травянистое растение. Корневая система стержневая. Стебель ползучий, укореняющийся в узлах, ветвистый, голый, часто полый. Листья длинночерешчатые, трёхраздельные, их листочки широкояйцевидные, на верхушке выемчатые. Черешки восходящие, до 30 см длиной. Соцветия головки пазушные, почти шаровидные, рыхлые, до 2 см в поперечнике. Венчик белый или розоватый, по отцветании буреют. В цветке 10 тычинок, девять из них сросшиеся нитями в трубочку, одна – свободная. Плод – боб (продолговатый, плоский, содержит от трёх до четырёх почковидных или сердцевидных семян серо-жёлтого или оранжевого цвета). Начало созревания семян – июнь-июль. Размножается как семенами, так и вегетативно.

Клевер луговой – двулетнее, но чаще многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 15-55 см. Ветвистые стебли приподнимающиеся. Листья тройчатые, с широкояйцевидными мелкозубчатыми долями, листочки по краям цельные, с нежными ресничками по краям. Соцветия головки рыхлые, шаровидные, сидят часто попарно и нередко прикрыты двумя верхними листьями. Венчик красный, изредка белый или неодноцветный; чашечка с десятью жилками. Плод – односемянный боб (яйцевидной формы); семена то округлые, то угловатые, то желтовато-красные, то фиолетовые. Цветёт в июне-сентябре. Плоды созревают в августе-октябре. Размножается как семенами, так и вегетативно.

Наиболее известны в России зайцы – беляк и русак. Заяц-беляк: обитает в тундровой, лесной и частично лесостепной зоне Северной Европы, России, Сибири, Казахстана, Забайкалья, Дальнего Востока. Заяц – русак: в пределах России водится по всей Европейской части страны до северных побережий Ладожского и Онежского озер.

Заяц-беляк. Длина тела 44 – 74 см. Хвост в виде пушистого белого шарика, кончики ушей черные. Остальная окраска буроватая или серая летом и чисто-белая зимой. У беляка лапы широкие, с густым опушением, чтобы меньше проваливаться в сугробы (на лапах зимой отрастают меховые «лыжи»). Следы широкие, округлые, отпечатки задних лап лишь ненамного больше передних. Задние ноги намного длиннее передних и при движении выносятся далеко вперед. Длина следа задней лапы 12-17 см, ширина 7-12 см. У беляка уши короче, чем у русака, хвост снизу белый, шерсть мягкая.

Беляк – растительноядное животное с чётко выраженной сезонностью питания. Весной и летом он кормится зелёными частями растений. Местами поедает хвощи и грибы, в частности, олений трюфель, который выкапывает из земли. Беляк очень плодовит. За лето зайчиха приносит 2-3 помета из 3-5, иногда даже 11 потомков. Весной и осенью беляк линяет. Весенняя линька начинается в марте и кончается в мае. Живут беляки 8-9 лет, иногда доживают до 10, обычно же гибнут значительно раньше. Беляк – важный объект промысловой охоты, особенно на севере.

Заяц-русак. Длина тела 55–74 см. Хвост сверху и кончики ушей черные. Остальная окраска рыжевато-серая с черноватой рябью, зимой светлее, особенно на брюхе и боках. Лапы уже, чем у беляка. У русаков длина следа задней лапы 14-18 см, ширина 3-7 см. Задние ноги намного длиннее передних и при движении выносятся далеко вперед.

В летнее время русак питается растениями и молодыми побегами деревьев и кустарников. Чаще всего съедает листья и стебли, но может выкапывать и корни. Охотно поедает овощные и бахчевые культуры. Заяц-русак: пометов бывает 2-3 и даже 4. Весенний помет из 1-2 зайчат, более поздний из 3-4 (до 8). Русак является ценным промысловым животным, объектом любительской и спортивной охоты.

Вопросы для контроля:

1. Какова основная цель классификации организмов?

2. Что такое вид и критерии вида?

3. Какие критерии вида Вам известны?

4. Какова роль репродуктивной изоляции в поддержании целостности вида? Приведите примеры.

5. Что такое популяция?

6. Почему биологические виды существуют в природе в форме популяций?

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Практическая работа №4

«Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе»

Вопросы для подготовки к занятию

1. Экологические системы.

2.Видовая и пространственная структура экосистем.

3. Пищевые связи,

4. Круговорот веществ

5. Превращение энергии в экосистемах.

6. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.

Основные теоретические положения

Внутри экологической системы органические вещества создаются автотрофными организмами (например, растениями). Растения поедают животные, которых, в свою очередь, поедают другие животные. Такая последовательность называется пищевой цепью; каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем (греч. trophos «питание»).

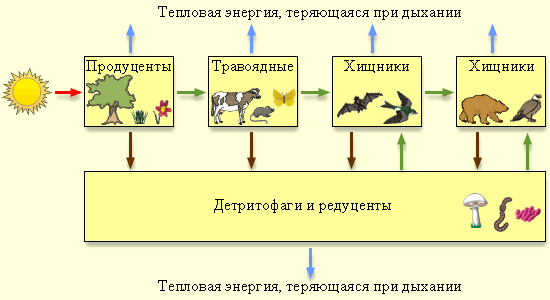

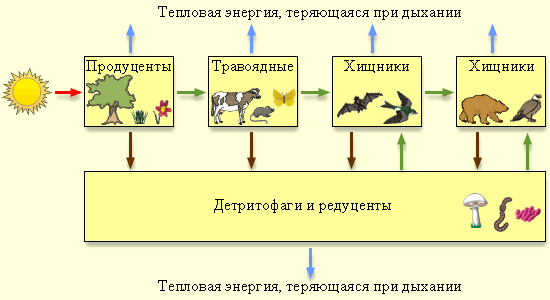

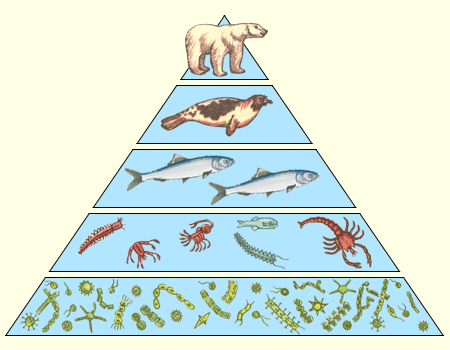

|

|

|

Рис. 1 Поток энергии через типичную пищевую цепь. |

|

|

Организмы первого трофического уровня называются первичными продуцентами. На суше большую часть продуцентов составляют растения лесов и лугов; в воде это, в основном, зелёные водоросли. Кроме того, производить органические вещества могут синезелёные водоросли и некоторые бактерии.

Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего трофического уровня – вторичными консументами и т. д. Первичные консументы – это травоядные животные (многие насекомые, птицы и звери на суше, моллюски и ракообразные в воде) и паразиты растений (например, паразитирующие грибы). Вторичные консументы – это плотоядные организмы: хищники либо паразиты. В типичных пищевых цепях хищники оказываются крупнее на каждом уровне, а паразиты – мельче.

Существует ещё одна группа организмов, называемых редуцентами. Это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), питающиеся органическими остатками мёртвых растений и животных (детритом). Детритом могут также питаться животные – детритофаги, ускоряя процесс разложения остатков. Детритофагов, в свою очередь, могут поедать хищники. В отличие от пастбищных пищевых цепей, начинающихся с первичных продуцентов (то есть с живого органического вещества), детритные пищевые цепи начинаются с детрита (то есть с мёртвой органики).

|

|

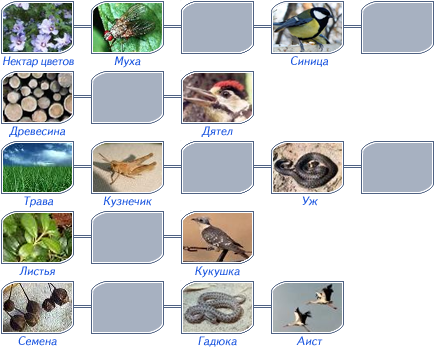

| Рис. 2. Пример пищевой цепи. |

В схемах пищевых цепей каждый организм представлен питающимся организмами какого-то определённого типа. Действительность намного сложнее, и организмы (особенно, хищники) могут питаться самыми разными организмами, даже из различных пищевых цепей. Таким образом, пищевые цепи переплетаются, образуя пищевые сети.

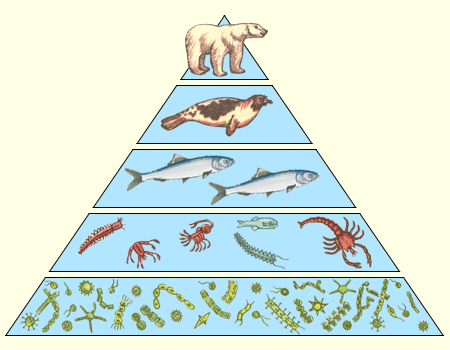

Рис. 3 Пример экологической пирамиды

Пищевые сети служат основой для построения экологических пирамид. Простейшими из них являютсяпирамиды численности, которые отражают количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом уровне. Для удобства анализа эти количества отображаются прямоугольниками, длина которых пропорциональна количеству организмов, обитающих в изучаемой экосистеме, либо логарифму этого количества. Часто пирамиды численности строят в расчёте на единицу площади (в наземных экосистемах) или объёма (в водных экосистемах).

В пирамидах численности дерево и колосок учитываются одинаково, несмотря на их различную массу. Поэтому более удобно использовать пирамиды биомассы, которые рассчитываются не по количеству особей на каждом трофическом уровне, а по их суммарной массе. Построение пирамид биомассы – более сложный и длительный процесс.

Пирамиды биомассы не отражают энергетической значимости организмов и не учитывают скорость потребления биомассы. Это может приводить к аномалиям в виде перевёрнутых пирамид. Выходом из положения является построение наиболее сложных пирамид – пирамид энергии. Они показывают количество энергии, прошедшее через каждый трофический уровень экосистемы за определённый промежуток времени (например, за год – чтобы учесть сезонные колебания). В основание пирамиды энергии часто добавляют прямоугольник, показывающий приток солнечной энергии. Пирамиды энергии позволяют сравнивать энергетическую значимость популяций внутри экосистемы. Так, доля энергии, проходящей через почвенных бактерий, несмотря на их ничтожную биомассу, может составлять десятки процентов от общего потока энергии, проходящего через первичных консументов.

Органическое вещество, производимое автотрофами, называется первичной продукцией. Скорость накопления энергии первичными продуцентами называется валовой первичной продуктивностью, а скорость накопления органических веществ – чистой первичной продуктивностью. ВПП примерно на 20 % выше, чем ЧПП, так как часть энергии растения тратят на дыхание. Всего растения усваивают около процента солнечной энергии, поглощённой ими.

При поедании одних организмов другими вещество и пища переходят на следующий трофический уровень. Количество органического вещества, накопленного гетеротрофами, называется вторичной продукцией. Поскольку гетеротрофы дышат и выделяют непереваренные остатки, в каждом звене часть энергии теряется. Это накладывает существенное ограничение на длину пищевых цепей; количество звеньев в них редко бывает больше 6. Отметим, что эффективность переноса энергии от одних организмов к другим значительно выше, чем эффективность производства первичной продукции. Средняя эффективность переноса энергии от растения к животному составляет около 10 %, а от животного к животному – 20 %. Обычно растительная пища энергетически менее ценна, так как в ней содержится большое количество целлюлозы и древесины, не перевариваемых большинством животных.

Изучение продуктивности экосистем важно для их рационального использования. Эффективность экосистем может быть повышена за счёт повышения урожайности, уменьшения помех со стороны других организмов (например, сорняков по отношению к сельскохозяйственным культурам), использования культур, более приспособленных к условиям данной экосистемы. По отношению к животным необходимо знать максимальный уровень добычи (то есть количество особей, которые можно изъять из популяции за определённый промежуток времени без ущерба для её дальнейшей продуктивности).

Цель: научиться строить схемы передачи вещества и энергии в экосистеме.

Оборудование: таблицы «Экологические факторы», «Экосистема пруда», «Экосистема леса», инструкции.

Ход работы.

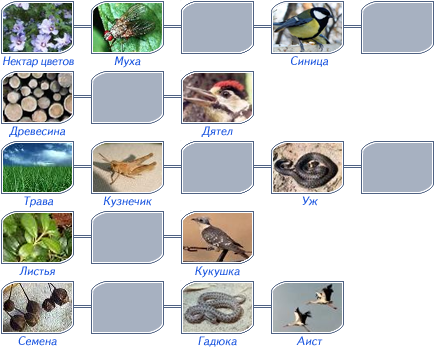

1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих пищевых цепей:

Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с одного уровня на другой.

Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой (около10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). Биомасса растений составляет 40 тонн.

Вывод: что отражают правила экологических пирамид?