ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЬЯКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ И.М.СТРЕЛЬЧЕНКО »

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

«Формирование исследовательских экспериментальных умений при обучении физике»

Автор: Иоцук Марина Владимировна

Антрацит

Дьяково

2017-2018 учебный год

Иоцук М. В. – преподаватель физики и математики Дьяковской гимназии имени И . М. Стрельченко . Формирование исследовательских и экспериментальных умений при обучении физики. Антрацит 2018.

Рецензент : Панищева О. В. Методист-консультант по вопросам введения новых образовательных стандартов:

по вопросам информационно-методического сопровождения воспитательной, внеурочной деятельности, методики преподавания математики, физики .

Данная работа отображает как учитель решает проблему – формирования у учеников экспериментальных умений по физике, удачно соединяя теорию и практические навыки при проведении исследования и решении задач. Даны задачи по определённым темам с постановкой их решения. Теоретически описана актуальность темы при обучении физики. Надеюсь , что данная разработка пригодится в работе молодым учителям .

Рекомендовано: учебно – методический совет НМЦ образования Антрацита и Антрацитовского района в Луганской Народной Республике

( протокол № от « 19» --------------------------- 2017)

Содержание

Введение

Формирование экспериметальных умений учащихся

Универсальные учебные действия

Актуальность формирование экспериметальных умений учащихся

Стратегическая цель и задачи для учителя

Условия для формирования экспериментальных умений

Пути решения проблемы

Ряд экспериментальных задач, которые учащиеся могут проделать в домашних условиях

Качественные задачи

Количественные задачи

Экспериментальные задачи

Виды экспериментальных задач и заданий и их роль в формировании физических понятий

Список литературы

Введение

Чтобы накормить голодного человека можно поймать рыбу и накормить его. А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется голодным.

Народная притча

С егодня в общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы.

егодня в общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы.

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.

Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.

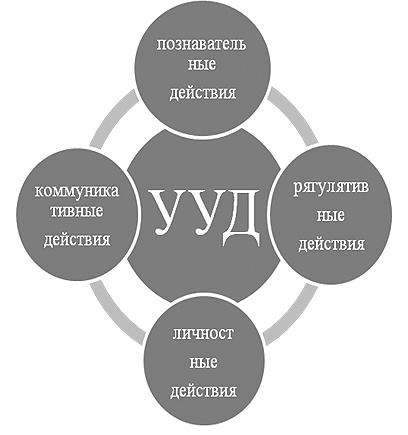

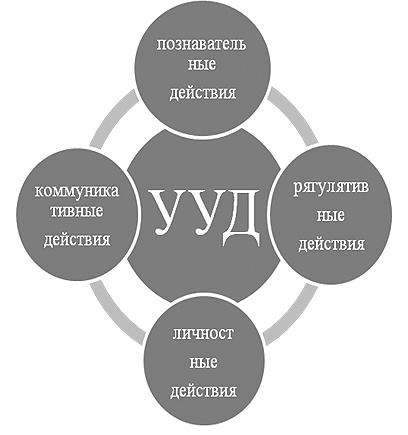

Речь идет о формировании у школьника универсальных учебных действий (УУД). Не знания, не навыки, а универсальные действия, которыми должен овладеть учащийся, чтобы решить в определённых жизненных ситуациях разные классы задач.

В этой связи базовыми результатами школьного образования могли бы стать умения учиться и познавать мир, сотрудничать, организовывать совместную деятельность, исследовать проблемные ситуации – ставить и решать задачи.

Физика как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у учащихся формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью школьника.

Методы и приемы преподавания физики в школе обусловлены как дидактическими задачами, так и особенностями физической науки.

Физика — наука экспериментальная, большая часть открытий в ней, установление законов, изучение явлений сделано экспериментальным путем.

Для активизации познавательной и мыслительной деятельности учащихся, формирования основных понятий, законов, теорий, практических умений и навыков, развития творческих способностей в школе на уроках физики я практикую демонстрацию опытов, выполнение практических и лабораторных работ, решение экспериментальных заданий.

Все эти задания помогают учащимся выполнять простые опыты, измерения, обращаться с приборами и материалами, наблюдать физические явления и анализировать результаты, делать обобщения и выводы, что приводит к улучшению качества знаний, умений и навыков учащихся.

Важным условием развития экспериментальных умений является настойчивость и инициатива человека. Без настойчивости не может быть поисков. Без инициативы знания, умения и практический опыт человека остаются мертвым багажом. Необходимо развивать у школьников эти качества. На их основе успешнее будет вырабатываться отношение к творческому труду.

Формирование экспериментальных умений учащихся

Могу указать основные условия, необходимые для развития экспериментальных умений школьников, и рекомендовать оправдавшие себя на практике пути решения этой задачи. К ним можно отнести следующее:

Демонстрации и опыты проводятся в основном при объяснении нового материала для наглядности физических понятий и явлений. Демонстрации и опыты я провожу сама.

Лабораторные работы проводятся согласно программе как обобщение и закрепление пройденного материала.

Провожу в парах или группах учащихся. При проведении работы учащиеся получают необходимые навыки работы с приборами и бережным отношением к ним.

При получении результатов делаются выводы и обобщения. После проведения эксперимента учащиеся отвечают на поставленные теоретические вопросы. Работа оформляется в тетради.

Кратковременный фронтальный эксперимент включаю в отдельные этапы урока с целью решения различных учебных задач; введение в тему урока, иллюстрации к объяснению изученного на уроке материала, отработки практических навыков и других видов.

Задания выполняются на имеющемся лабораторном оборудовании в течение 5-10 минут. Они способствуют подготовке учащихся к выполнению фронтальных лабораторных работ .

Задания выполняются в парах, группах или индивидуально, в зависимости от наличия оборудования. Задания подбирают в зависимости от цели, темы и методики проведения урока, а так же подготовленности учащихся. Такие задания способствуют развитию навыков самостоятельного экспериментирования. В результате систематического выполнения экспериментальных заданий знания учащихся становится глубокими, прочными и тесно связанными с жизнью. Результаты не обязательно записывать в тетрадь.

Домашний эксперимент проводится дома с использованием не сложного оборудования. Такие эксперименты, учащиеся с удовольствием повторяют дома, демонстрируют своим родителям и друзьям.

Легко осуществимы и занимательны такие опыты по электростатике. Для демонстрации электростатики электризации, берем лоскут полиэтиленовой пленки размером примерно 10см на 40 см. Если положить его на сухой непроводящий стол, а затем провести по нему несколько раз ладонью, можно обнаружить, что полоска сильно наэлектризована и взаимодействует с окружающими телами. Электризация надувного шарика или пластмассовой линейки о волос.

Очень много опытов, которые учащиеся могут проводить в домашних условиях по тепловым явлениям. Также интересны опыты по атмосферному давлению и оптике.

Можно предложить опыты- задачи связанные с явлением замерзания воды и таяния льда. Такие опыты проводятся в зимнее время. Они направлены на углубленное изучение вопроса об изменениях агрегатных состояний вещества и носят исследовательский характер. Такие опыты могут быть выполнены учениками в качестве экспериментального задания на зимних каникулах, а также могут быть использованы на физических вечерах.

Самостоятельное конструирование физических приборов. Предлагаю учащимся изготовить простые физические приборы, например электроскоп, динамометр. Принести изделия в школу и выбрать наиболее удачную конструкцию.

Приобщение к рационализаторству и изобретательству на уроках и внеклассных занятиях.

Имеется несколько путей решения этой задачи:

- проведение практических работ по сборке, изготовлению приборов. Например, сборка электромагнитного реле, электрического звонка, электрического двигателя из деталей набора

« Электроконструктор».

- домашнее задание по изготовлению приборов, принцип действия которых изучен на уроке , демонстрация гальванического элемента из лимона и помещенного в него отрезка стальной и медной проволоки. .

Решение экспериментальных задач , постановка которых связаны с наблюдением или опытом. Они в лучшей мере способствуют развитию мышления учащихся, так как учат анализировать явления, применять теоретические и практические знания и в постановке эксперимента, и в получении самостоятельных выводов. В экспериментальной задаче можно определить: плотность материала; толщину листа бумаги или фольги по их массе, определяемой взвешиванием; силу, необходимую для разрыва нити (при помощи динамометра).

С развитием видео воспроизводящей и видеозаписывающей техники раскрываются неограниченные возможности для творческой деятельности учителя и учащихся. Разработка презентации может стать средством коллективной самостоятельной творческой работы учащихся. Это не только вызывает интерес всего класса, но и позволяет превратить ее в коллективное творческое дело, в котором будут учтены интересы и возможности отдельных групп учащихся и индивидуальные потребности и интересы каждого воспитанника. Можно создать презентацию физического опыта, который затруднительно провести на уроке.

Не следует забывать ресурсы Интернета и телевидения. Практически к каждой теме в сети можно найти массу фото и видео материала. Прошу учащихся найти тот или иной материал, просмотреть сделать выводы, ответить на вопросы. В каникулярное и свободное время можно рекомендовать ребятам просмотр научно познавательных каналов, например телеканал «Наука 2.0». наука 2 0 смотреть онлайн

В последнее время прослеживается тенденция учителей физики все реже проводить эксперимент. Ссылаясь на разные причины, которых очень много. Одна из главных причин это отсутствие физических приборов.

Многие приборы по истечении времени пришли в негодность, школьные оборудования не получают как раньше, а новое часто низкого качества.

В моем кабинете физики приборов недостаточно, чтобы проводить физический эксперимент и лабораторные работы. При проведении уроков я стараюсь проводить эксперимент по возможности.

Приходится, что-то придумывать, изобретать открывать по-новому хорошо забытое старое. На начальном этапе в 7 классе особенно необходимо проводить эксперимент как можно чаще .

Чтобы вовлечь учащихся, привить интерес к физике. Поэтому учащиеся 7-9 классов с большим интересом изучают физику, чем учащихся старших классов, где больше упор надо ставить на решение задач.

Считаю, что молодой человек, познающий этот мир должен своими руками потрогать, прощупать, собрать установку, проделать опыты и получить удовлетворение от этого.

Любое экспериментальное задание имеет практическую направленность. Всегда объясняю учащимся, где это может пригодиться в жизни быту при проектировании или в строительстве. На уроках часто используются различные отвесы, блоки, рычаги, угломеры.

Учитель должен быть заинтересован в том, чтобы на уроке всегда присутствовали детали, приборы, устройства. Чтобы они давали эффект зрительный или звуковой. Это всегда повышает интерес к изучению физики. Пусть даже ученик не сможет решить задачу, но зато он сможет пересказать то, что видел своими глазами, сам экспериментировал, подключал, получал результат.

Универсальные учебные действия:

обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;

создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность;

обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Личностными результатами обучения физике являются: формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы в необходимости различного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей деятельности, к ним относятся: целепологание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения его временных характеристик.

Актуальность формирование экспериментальных умений учащихся

заключается в том, что именно работа учителя по созданию условий, обеспечивающих развитие способности учащихся к самосовершенствованию и саморазвитию, остается единственной предпосылкой успешности, которая обеспечивает соответствие современного обучения и постоянно повышающимися требованиями общества к возможностям будущих специалистов.

Как показывает практика работы любого учителя физики, именно методологический блок школьного курса физики требует того, чтобы ученик приобрел опыт оперирования методами физики, опыт формулирования обоснованных гипотез и построения проектов доказательства гипотез. В рамках урока учитель не успевает обеспечить каждому ученику такой опыт.

Однако в разделе требований к результату указывает, что ученик должен овладеть «умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты…» .

Еще более развернуто об этом сказано в требованиях к предметным результатам по физике, которые должны отражать: «…3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений…» .

Приобретение опыта невозможно синхронизировать для всех. Темп освоения деятельности, особенно на общенаучном содержании учащихся порой сильно различается. Как совместить не совместимое: работу ученика в собственном темпе и одинаковую скорость изучения учебного материала на уроках?

Стратегическая цель

и задачи для учителя

Стратегической целью является создание условий для формирования экспериментальных умений в процессе изучения предмета «Физика»,

а именно для:

- овладения учащимися умения получать и критически осмысливать информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности,

- приобретения опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных практических задач,

- приобретения опыта совместной работы в коллективе, ориентированной на достижение результата;

- умения делать ответственный выбор на основе анализа ситуации;

-приобретения навыков адекватной самооценки;

-закрепления умения анализировать ;

- наличия навыков общения и совместной деятельности, готовности к сотрудничеству с другими людьми, умения разрешать конфликты, осуществлять стрессовый контроль;

- развития навыков принятия самостоятельных, обоснованных и взвешенных решений

- развития способности к сотрудничеству в коллективной деятельности, умения эффективно работать в составе групп, способности организовать работу группы, управлять собой и другими; способности адаптации к различным темпераментам и характерам,

- самостоятельной постановки задач и способности их решения, выявления проблем принятия рациональных решений в критической ситуации.

Условия для формирования экспериментальных умений учащихся.

Программа для общеобразовательных учреждений, рекомендованная Министерством образования и науки ЛНР.

Ресурсное обеспечение кабинета

кабинет физики, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям,

оснащён комплектом оборудования по некоторым темам ,но устаревшим оборудованием на 45 процентов.

оснащён комплектом мебели для учащихся и учителя;

имеется компьютер, проектор.

Учебно-методические ресурсы. Имеются печатные пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Книжный фонд включает в себя справочную литературу, научно-методическую литературу, материалы текущей периодики устаревшие, имеются электронные пособия по физике на украинском языке, накапливаются, обучающие компьютерные презентации, подготовленные учителем и учащимися.

В учебном процессе используются современные образовательные технологии

Пути решения проблемы

В результате обучения физики в 7-8-9 классах ученики смогут сформировать следующие универсальные учебные действия и ключевые компетенции:

познавательная деятельность:

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент;

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

информационно-коммуникативная деятельность:

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника .

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

рефлексивная деятельность:

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Для учащихся 7-го класса предлагаю проводить как можно больше экспериментальных и качественных зада по предложенным тема

Введение. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешности их измерений.

Методы обработки информации

Определение цены деления приборов и измерение физических величин.

Понятие погрешностей измерения и методов их вычисления

Решение качественных, количественных и экспериментальных задач

Экспериментальная работа № 1. "Измерение длины проволоки"

Экспериментальная работа № 2. "Определение толщины алюминиевой пластины прямоугольной формы"

Решение качественных задач на строение вещества и диффузию

Решение задач на среднюю скорость и механическое движение

Экспериментальная работа № 3 "Определение внутреннего объема из-под духов"

Решение задач на плотность

Решение задач на плотность

Экспериментальная работа № 4 "Определение пустого пространства теннисного шарика .

"

Решение задач на массу и плотность

Экспериментальная работа № 5 "Определение массы латуни(меди) и

алюминия

Решение задач на силу

Решение задач на давление твердых тел

Экспериментальная работа № 6 "Определение давления, создаваемого цилиндрическим телом на горизонтальную поверхность

Решение задач на давление в жидкостях

Решение задач архимедову силу

Экспериментальная работа № 9 "Определение плотности твердого тела"

Экспериментальная работа № 10 "Определение плотности камня"

Экспериментальные задания по физике» для учащихся 8-х классов является логическим продолжением 7 го класса

Основные виды деятельности учащихся это выполнение простых экспериментальных заданий в домашних условиях.

Проведение экспериментальных работ.

1 . Знакомство с устройством термометра.

Измерение температуры воды и воздуха.

Знакомство с психрометром.

Определение влажности воздуха.

Знакомство с барометром.

Измерение атмосферного давления.

2. Сборка простейшей электрической цепи.

Знакомство с амперметром и его ценой деления.

Измерение тока в электрической цепи.

Знакомство с вольтметром измерение напряжения в электрической цепи.

3.

Наблюдение теплопередачи в воде конвекцией.

Знакомство с устройством и назначением калориметра.

Наблюдение кристаллических тел.

Способы выращивания кристаллов.

Практическая домашняя работа «Вырасти свой собственный кристалл»

Изучение электризации различных тел.

Изучение взаимодействия заряженных тел.

Два рода зарядов.

Изучение ползункового реостата.

Изучение зависимости силы тока от сопротивления проводника.

Наблюдение распространения света в однородной среде.

Получение изображения с помощью малого отверстия.

Изучение отражения света.

Изготовление калейдоскопа.

Наблюдение прохождения света из одной среды в другую.

Получение изображения с помощью линзы.

Знакомство с устройством микроскопа.

Знакомство с устройством телескопа.

Учащиеся (9 класс) должны развить уже имеющиеся навыки решения освоить основные методы и приёмы решения физических задач, приобрести навыки работы с тестами. На занятиях планируется разбор задач, решение которых требует не просто механической подстановки данных в готовое уравнение, а осмысление самого явления, описанного в условии задачи. Отдаётся предпочтение задачам, приближенным к практике, родившимся под влиянием эксперимента. При проведении занятий предусмотрена реализация дифференцированного и личностно-ориентированного подходов

Использую следующие формы:

• лекционное изложение материала;

• эвристические беседы;

• практикумы по решению задач;

• работа в малых группах;

• домашние эксперименты.

Формы контроля

• Самостоятельная работа по решению задач;

Приведу пример освоения умений по темам кинематики и динамики для учащихся 9 класс Материал необходимый для освоения в разделах физики и формы деятельности в 9 классе.

Основы

кинематики

Равномерное и равнопеременное движение. Величины, характеризующие механическое движение

Составление таблицы, отражающей связь между кинематическими величинами, составление общего алгоритма на кинематику, решение задач по общему алгоритму

Усвоение учащимися алгоритма решения задач по кинематике и применение его на практике

Графики зависимости кинематических величин от времени

Построение графиков зависимости кинематических величин от времени для различных видов движения, решение задач с применением графиков

Умение строить графики в различных координатах, умение находить различные величины по графикам

Действия над векторами. Проекция вектора на ось.

Закон сложения скоростей

Построение и нахождение проекции вектора на ось; решение задач с применением закона сложения скоростей; построение траектории движения при переходе от одной системы отсчета к другой

Разложение вектора скорости по двум взаимноперпендикулярным направлениям, применение закона сложения скоростей для решения задач повышенного уровня

Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение

Применения алгоритма по кинематике к решению задач в случае движения тела по вертикали и под углом к горизонту. Построение графиков зависимости кинематических величин от времени

Умение находить по алгоритму различные кинематические величины в случае движения тела по вертикали под действием силы тяжести и под углом к горизонту.

Основы динамики

Силы в природе

Построение векторов действующих на тело сил. Нахождение различных сил по формулам. Построение таблицы

Умение изображать силы, действующие на тело в различных случаях, и находить направление результирующей силы.

Алгоритм решения задач по динамике

Первый закон Ньютона

Применение алгоритма на динамику к решению задач в случае равновесия или равномерного прямолинейного движения

Решение задач с применением алгоритма в случае равномерного прямолинейного движения тела или равновесия

Второй и третий законы Ньютона. Применение алгоритма к решению задач в случае движения тела с ускорением

Умение находить различные физические величины с использованием алгоритма по динамике при движении тела с ускорением.

Определение экспериментальных задач появилось в «Методике преподавания физики» П.А. Знаменского, где дается указание на то, что к экспериментальным задачам относятся вычислительные задачи и задачи-вопросы, при решении которых применяется эксперимент . В пособии приводятся примеры задач того и другого вида, но методика решения задач не рассматривается.

Ряд экспериментальных задач, которые учащиеся могут провести в домашних условиях.

Задача №1.

Как с помощью деревянной линейки измерить диаметр мяча?

1 способ.

Ставим карандашом на мяче отметку. Намочив мяч водой, нужно прокатить его по полу, чтобы он сделал один оборот. Одного оборота будет достаточно. Линейкой измеряем след мяча на полу (L).

Диаметр d вычислила по формуле d =

2 способ.

Обернув мяч по «экватору» один раз ниткой, определим его длину L, измерив длину нитки. Используя ту же самую формулу, что и в предыдущем способе, находим диаметр d мяча.

Задача №2.

Необходимо возможно точнее узнать диаметр сравнительно тонкой проволоки, располагая для этой цели только школьной тетрадью «в клетку» и карандашом. Как следует поступить?

Задача № 3.

Сколько весит воздух в моей комнате.

С помощью рулетки определяем размеры своей комнаты: длину, ширину, высоту, выражаем в метрах. Вычисляем объем комнаты по формуле V = а * Ь * с. Зная плотность воздуха из справочника р=1,3 кг/ , вычисляем массу воздуха в комнате по формуле: M=

, вычисляем массу воздуха в комнате по формуле: M=  *V. Вычисляем вес воздуха в комнате по формуле: Р = M* G. Результаты заносим в таблицу.

*V. Вычисляем вес воздуха в комнате по формуле: Р = M* G. Результаты заносим в таблицу.

Таблица 3

а, м b, м с, м V, м 3 `,  кг/

кг/ м, кг P, H

м, кг P, H

Задача № 4.

Определите толщину вашего волоса.

Решение. Намотайте виток к витку волос на иголку и измерьте длину ряда. Зная количество витков, вычислите диаметр волоса.

Задача № 5.

Об основании города Карфагена сложено предание. Дидона, дочь тирского царя, потеряв мужа, убитого её братом, бежала в Африку. Там она купила у нумидийского царя столько земли, «сколько занимает воловья шкура». Когда сделка состоялась, Дидона разрезала воловью шкуру на тонкие ремешки и благодаря такой уловке охватила участок земли, достаточный для сооружения крепости. Так, будто бы, возникла крепость Карфаген, а впоследствии был построен и город. Попробуйте вычислить площадь под крепость , если площадь шкуры 4 квадратных метра , а ширина ремешков, на которые Дидона её разрезала, 1 мм

Ответ. 1 км2.

Использование таких задач помогает не только развивать физическое мышление, совершенствовать экспериментальные умения школьников, но и позволяет воспитывать самостоятельность, находчивость, нестандартное, творческое мышление.

Важен и тот факт, что решение экспериментальных задач придает положительную эмоциональную окраску, является хорошим стимулом для мотивации изучения предмета.

Качественные экспериментальные задачи.

К качественным экспериментальным задачам следует отнести задачи, поставленные на конкретной физической установке, на конкретном вещественном материале и не требующие для решения количественных данных и математического расчёта. Это могут быть задачи- вопросы, которые есть в учебниках или задачниках. Вопросы к задаче могут быть поставлены иначе. Приготовив установку можно спросить у учащихся,что произойдёт в результате наших действий. В другом случае им предлагается не предвидеть событие, а показать его. В этом случаемы не спрашиваем что будет, а спрашиваем как это сделать?

Примеры качественных экспериментальных задач.

При прохождении темы «Давление газов» или при её повторении можно собрать на демонстрационном столе установку, состоящую из колокола воздушного насоса, под которым находится стакан, частично наполненный

мыльной пеной. Тарелка, на которой собрана установка, соединена с насосом Комовского.

Показав установку учащимся, предлагаем им решить, что будет наблюдаться внутри стакана, если воздух из - под колокола начать откачивать? Учащиеся должны подробно разобрать задачу и обосновать, почему пена будет подниматься, заполняя сосуд. После того как решение будет найдено и подтверждено опытом, следует учащихся спросить: что произойдёт, если воздух вновь пустить?

Широко распространённые задачи – вопросы, связанные с атмосферным давлением с законом Архимеда, поставленные экспериментально , также могут служить хорошим примером качественных экспериментальных задач.

Количественные экспериментальные задачи.

Количественными экспериментальными задачами следует назвать такие задачи, решение которых осуществляется путём математической обработки данных, полученных экспериментально, в процессе их решения, то есть уже после того как задача была поставлена. Решение таких задач начинается с планирования эксперимента, который должен быть поставлен для получения количественных данных, нужных для рения задачи.

Примеры качественных экспериментальных задач.

Поставив на стол мензурку с водой, и положив рядом с ней пробирку, предлагаем учащимся, пользуясь мензуркой, определитьвес или массу данной пробирки. Такая задача решается просто. Измерив, уровень воды в мензурке, опускают в неё пробирку. Пробирка будет плавать, вытесняя некоторое количество воды. Плотность воды составляет 1 г/см3 ,

следовательно, объём вытесненной воды численно равен весу плавающей пробирки. Зная вес пробирки, вычисляют её массу. Можно предложить и более сложный вариант задачи: определить плотность стекла пробирки, используя мензурку с водой. После определения массы стекла, целиком утопив пробирку, определяют объём стекла, вычисляют плотность. Подобные задачи, кроме формирования умений, развивают интерес и фантазию.

Экспериментальные задачи.

Строение вещества.

а) Постановка задачи. Используя масштабную линейку, определить объём пяти кусков сахара – рафинада. Положить сахар в мензурку с водой и полностью растворить. Сравнить, на сколько делений должна была подняться вода и на сколько делений она поднялась фактически. Объяснить разницу.

Решение задачи. Объём раствора сахара будет несколько меньше суммы объёмов сахара и воды до растворения за счёт промежутков между молекулами воды и наличия пор в сахаре.

б) Постановка задачи. Взять сырую картофелину и разрезать её пополам. В центре среза поместить кусочек марганцовки и соединить обе половины, через некоторое время разъединить их. Назвать наблюдаемое явление и объяснить его.

Решение задачи. Марганцовка, окрашиваясь, будет окрашивать картофелину. Здесь имеет место явление диффузии.

в) Постановка задачи. Возьмите небольшую воронку с внутренним

диаметром трубки 2-3мм. Вставьте её с резиновой пробкой в горлышко бутылки или колбы ( 500 см3 ) и для лучшей герметичности залепите пластилином. Много ли воды войдёт в бутылку?

Решение задачи. Получив ответ, заполняем воронку водой. В бутылку поступает не более 30 см3, далее вода не поступает. Это объясняется упругостью воздуха.

Плотность вещества.

а) Постановка задачи. На столе весы, разновес мензурка и кусок однородного вещества такой формы, чтобы его объём не мог быть определён путём измерений линейных размеров тела, например, стальной шарик на нити, болт, фарфоровый ролик. Определите плотность вещества.

Решение задачи. Объём тела измеряется при помощи мензурки, масса при помощи весов. Правильность решения проверяется по таблицам физических величин.

б) Постановка задачи. На столе кусок мыла прямоугольной формы, весы, разновес, и масштабная линейка. Определите плотность мыла.

Решение задачи. Объём бруска мыла определяется путём измерений его рёбер, масса – при помощи весов.

в) Постановка задачи. Определите плотность камня (картофелины), используя для этого весы, разновес, отливной стакан с водой и порожний стакан.

Решение задачи. Для определения объёма камня (картофелины) его погружают в отливной стакан с водой. Объём вытесненной воды равен объёму камня (картофелины).Массу определяют при помощи весов или динамометра.

г) Постановка задачи. На столе кирпич и масштабная линейка. Кирпич нужно брать с ровными боковыми стенками, в форме прямого параллелепипеда и хорошо его просушить. Определить вес этого кирпича, не пользуясь весами (не взвешивая).

Решение задачи. Объём кирпича определяется путём измерений линейкой его рёбер. Плотность кирпича даётся учителем, так как плотность кирпичей различна, а для решения данной задачи следует заранее определить плотность данного кирпича. Правильность решения проверяется при помощи динамометра.

Давление твёрдого тела.

а) Постановка задачи. На столе находится кирпич, опирающийся на поверхность стола узкой боковой гранью. Какой гранью надо положить кирпич на поверхность стола, чтобы давление на стол было наименьшим? Наибольшим? Определите эти давления, используя масштабную линейку?

Решение задачи. Кирпич имеет грани трёх размеров. Для уменьшения давления кирпич ставится на стол широкой гранью.

б) Постановка задачи. Имеется деревянная доска размерами 40∙ 20 см, масштабная линейка и миллиметровая бумага (обычная в клеточку). Во сколько раз и как изменится давление на пол, если стоять на полу, а потом встать на доску? Вес доски не учитывать.

Решение задачи. Давление уменьшится во столько раз, во сколько раз площадь нижней грани доски больше площади подошв ног.

Давление жидкостей и газов.

а) Постановка задачи. На столе собрана установка. Что надо сделать, чтобы из левой длинной трубки бил фонтан? Ответ обосновать и подтвердить опытом.

Решение задачи. Надо увеличить давление воздуха внутри сосуда, а для этого можно дунуть в короткую трубку или присоединить её к насосу Комовского.

Ещё один фонтан можно показать при изучении атмосферного давления

б) Постановка задачи. На столе трубка Ньютона, насос Комовского, широкий стеклянный сосуд с подкрашенной водой. Откачиваем воздух, закрываем зажим, опускаем трубку в воду. Наблюдаем фонтан. Объясните наблюдаемое явление.

Решение задачи. Вода поднимается в трубку Ньютона под действием атмосферного давления.

в) Постановка задачи. «Сплющивание банки атмосферным давлением». Вместо металлической банки для опыта используем бутылку из-под минеральной воды, которую нагреваем горячей водой и закрываем пробкой. Начинаем быстро охлаждать холодной водой, при этом она сжимается и сплющивается. Или проводим другой опыт: на горлышко бутылки надеваем резиновую пробку со стеклянной трубкой и откачиваем из неё воздух.

г) Постановка задачи. «Яйцо в бутылке». Для опыта сварите яйцо вкрутую. Очистите его от скорлупы. Опустите горящую бумагу в бутылку. На горлышко бутылки положите яйцо. Горение в бутылке прекращается, и яйцо начинает втягиваться в бутылку. Объясните наблюдаемое явление.

Архимедова сила.

а) Постановка задачи. На столе мензурка, пробирка и стакан с водой. Определите плотность стекла пробирки.

Решение задачи.

Пустую пробирку опускают в воду, где она должна плавать. По объёму вытесненной воды определяют выталкивающую силу. Если пробирка плавает, то вес вытесненной ею воды равен весу пробирки в воздухе. Утопив пробирку, определяют объём стекла. Зная массу пробирки и объём стекла вычисляют плотность.

б) Постановка задачи. Определите вес данного куска парафина, используя мензурку с водой. Ответ проверить с помощью динамометра.

Решение задачи. Поскольку тело плавает, то его вес равен архимедовой силе, которую вычисляют по объёму вытесненной воды.

в) Постановка задачи. Определите, есть ли в данном пластилиновом шарике полость или он сплошной, имея динамометр и стакан с водой. Решение объясните. Разрезав шар, убедитесь в правильности ответа. ( Плотность пластилина – 1,3г/см3 .)

Решение задачи. Если величина плотности, найденная опытным путём,меньше табличной, значит, есть полость.

Простые механизмы.

а) Постановка задачи. Можно ли уравновесить данную метровую линейку – рычаг грузом массой 100 г? Показать. Предлагаем следующее задание: определите массу данной линейки. Ответ проверить с помощью динамометра.

Решение задачи. Решение данной задачи основано на использовании правила моментов сил. Линейку расположите на краю стола, а гирьку положите на конец линейки. Перемещайте линейку вдоль стола, пока не начнёт падать. Определите плечи сил и вычислите массу линейки.

б) Постановка задачи. Имеются ножницы разных видов, кусачки, масштабная линейка. Определить, примерно в каких пределах может изменятся выигрыш в силе при пользовании данными инструментами. Точку приложения силы взять там, где удобно держать инструмент.

Электростатика.

а) Постановка задачи. На тонких шелковых нитях подвешены две совершенно одинаковые гильзы (из алюминиевой фольги), одна – заряжена, а другая – не заряжена. Как определить, какая гильза заряжена, если нет никаких других приборов и материалов.

Решение задачи.

Поднести руку к каждой гильзе поочередно.

Заряженный шарик притянется к руке.

б) Постановка задачи. Бутылку заткнуть пробкой, в которую воткнуть иголку острием вверх. На острие надеть перевернутый стакан. Расческу из пластмассы натереть о шерсть и положить на донышко стакана. Поднести палец к концу расчески, которая, поворачиваясь, будет следить за ним. Объясните явление.

Решение задачи. Вследствие электростатической индукции палец, поднесенный к заряженной расческе, заряжается разноименным с ней зарядом. Поэтому расческа притягивается к пальцу. Наведенный же в пальце одноименный заряд уходит в землю.

Оптика.

г) Постановка задачи. Определите высоту потолка в классе (дерева, столба, водонапорной башни, здания) с помощью зеркала. Оборудование: зеркало, тетрадный лист, в клеточку.

Решение задачи. Для определения высоты потолка используем закон преломления света. Располагаем зеркало на полу, на некотором расстоянии от стены. Отдаляясь от нег, смотря в зеркало, найдем изображение линии пересечения потолка и стены. Измерив, число шагов до зеркала и от зеркала до стены и зная свой собственный рост, вычисляем высоту потолка.

Устаревшая материальная база многих кабинетов физики приводят к тому, что преподавание физики становится «меловым». Учителя (в том числе и я) пытаются вернуть эксперимент на уроки физики в виде фронтального эксперимента с использованием простейшего оборудования («простой физический опыт») или в виде экспериментальных задач.

При обучении школьников решению качественных экспериментальных задач следует договориться о «правилах игры». Это необходимо потому, что ученик часто отвечает не на вопрос учителя, а на «свой вопрос», связанный с той частью опыта, которая произвела на него самое большое впечатление.

Часто при проведении опыта учителя описывают свои действия. Как правило, это описание излишне подробное, дети сами видят, что вы берете в руки. Также многословие учителя при показе опытов отвлекает учащихся от наблюдений, рассеивает их внимание, утомляет. Поэтому многие учащиеся просто не слышат вопроса, который следует после монолога учителя.

Чтобы активизировать внимание учащихся, можно предложить и такой прием. Если для проведения опыта нужна специальная установка и она заранее собирается учителем, тогда учащиеся называют ее основные части. Только после этого формулируется вопрос, ответ на который должны дать учащиеся.

Наиболее эффективный способ обучения – это ученический физический эксперимент. В каждой физической задаче описывается какой-нибудь физический объект, явление или процесс. Следует иметь в виду, что при этом рассматривается лишь определенная сторона или момент объекта, явления, процесса, то есть рассматриваемые явление или процесс всегда идеализированы. Рассматриваемые сторона или момент явления, процесса есть предметная область (предмет) задачи, задаваемая путем указания названий объектов этой области их количественных и качественных характеристик.

Классификацию физических задач можно проводить по разным основаниям - компонентам задачной и решающей систем. Экспериментальные задачи можно разделить на качественные и количественные.Экспериментальные задачи, поставленные на конкретном вещественном материале, конкретной физической установке и не требующие математического расчета.

Примерами таких задач могут служить многие задачи-вопросы, помещенные в учебниках, задачниках и т. п., если их задавать не отвлеченно, не путем рассказа об установке или показа рисунка, а на конкретной вещественной установке. Качественные экспериментальные задачи могут задаваться различно. В одном случае, показав учащимся вещественную установку, можно у них спросить, что произойдет в результате определенных действий эксперимента. В этом случае решение задачи сводится к предвидению того или иного физического явления.

Основное значение решения экспериментальных задач и заданий заключается в формировании и развитии с их помощью измерительных умений, умений обращаться с приборами. Кроме того, такие задачи развивают наблюдательность и способствуют более глубокому пониманию сущности явлений, выработке навыков строить гипотезу, проверять ее на практике. По роли эксперимента выделяем следующие виды экспериментальных задач:

- задачи, в которых без эксперимента нельзя получить ответ;

- эксперимент используется для создания определенной ситуации;

- эксперимент используется для иллюстрации описанного явления;

- эксперимент используется для проверки полученного результата.

Если в задаче описана знакомая ситуация, то эксперимент позволяет определить некоторые физические величины и включить их в условие задачи. При этом эксперимент превращает неопределенно заданное содержание задачи в конкретное.

Виды экспериментальных задач и заданий и их роль в формировании физических понятий

- опережающие (предшествующие и перспективные);

- сопутствующие;

- завершающие.

Рассмотрю каждый вид задач и заданий подробно и приведем соответствующие примеры.

Опережающие экспериментальные задачи и задания позволяют ввести новое понятие, указать его существенные признаки. Для их выполнения у учащихся еще недостаточно теоретической информации, поэтому учителю необходимо ориентироваться на существующий жизненный опыт либо использовать прием «заброс крючка в будущее», позволяющий получить ответы на некоторые поставленные вопросы при изучении следующих темы.

Можно выделить две группы опережающих задач. Экспериментальные задачи и задания, позволяющие подготовить учеников к осознанию признаков нового понятия, изучение которого предполагается на следующем занятии, назовем предшествующими. А задачи и задания, которые позволяют подготовить учащихся к усвоению признаков новых понятий, изучаемых в последующих темах курса физики - перспективными.

Примером предшествующего задания в 7 классе может служить следующее задание, выполняемое при изучении темы «Движение частиц вещества». На дно стакана с водой опустите кусочек грифеля карандаша или кристаллик марганца. Наблюдайте, не взбалтывая. Какое явление вы наблюдаете? Как его ускорить? Сформулируйте условия, при которых вы наблюдаете явление диффузии. Будет ли наблюдаемое явление диффузией, если жидкость взболтать? Использование такого задания на уроке позволяет по ходу его выполнения ввести понятие диффузии как самопроизвольного перемешивания веществ. Существенный признак понятия диффузии - «самопроизвольное» смешивание, по сути, вытекает из условия задания, в котором говорится, что мы должны наблюдать «не взбалтывая». Таким образом, если учащиеся сами перемешают воду и кристаллики марганцовки, то они уже не будут наблюдать принудительное смешение веществ, а не диффузию. Это дает ответ на второй вопрос задания. Поскольку наше вмешательство прервет явление, за которым мы наблюдаем, перед учащимися ставится следующий вопрос - как его ускорить?

При изучении темы «Масса тела» в 7-м классе приводится следующая задача. Как с помощью резинового жгута можно определить, какая из двух игрушечных тележек имеет большую массу? По возможности проделайте опыт. Решение этой задачи на данном этапе позволит приблизить учащихся к введению понятия «сила тяжести», а также «деформация» и «сила упругости». Эта задача может стать и отправной точкой в рассмотрении вопроса о точке приложения силы, ее направлении и величине (модуле).

При изучении темы «Сила. Измерение силы динамометром» учащимся предлагается следующее экспериментальное задание. Положите на стол кусок поролона и с высоты 30-40 см уроните на него пластилиновый шарик. Какие изменения происходят с шариком и куском поролона. В ходе выполнения этого задания ученики наблюдают, что при падении шарика на поверхность поролона последний прогибается, т. е. деформируется. Учащиеся констатируют факт, что действие силы является причиной деформации тел, но еще не могут назвать, какая же сила вызвала эту деформацию. В этой же задаче кроется еще одна «загадка». Почему поролон восстанавливает или почти восстанавливает свою форму (в зависимости от типа поролона выбранного учащимися или учителем)? С силой упругости, как уже было отмечено выше, учащиеся познакомятся позже.

Предшествующие задачи и задания играют очень важную роль в обучении физике. Их можно выполнять в классе или дома, при этом можно сказать, что домашний эксперимент в данном случае предпочтителен. Выполнив его и ответив на вопросы задания, ученик готовится к осознанному восприятию нового материала. У него складывается свое мнение о причинах наблюдаемого явления, возникают гипотезы о его сущности. На уроке выполненное учениками задание анализируется перед изучением нового материала. На подготовленной таким образом почве интерес к изучаемому материалу существенно возрастает.

Изучая силу тяжести, ученикам предлагается понаблюдать изменения скорости или формы тела, находящегося на подставке или подвесе, под действием силы тяжести. Такое задание, с одной стороны, позволяет осознать, что силе тяжести присущи все те признаки, которые были выделены для всех сил. С другой стороны, готовит к изучению одного из наиболее трудно доступных для учащихся понятия веса тела.

Сопутствующими являются экспериментальные задачи и задания, на основе которых отрабатывается существенные признаки понятия, его содержание, а также происходит его усвоение учащимися. Такие задачи и задания рассматриваются непосредственно в ходе изучения данного понятия, явления или процесса.

Приведу примеры таких задач и заданий.

В 7-м классе при изучении темы «Сила тяжести» приводится следующее задание. Измерьте силу тяжести, действующую на гири массой 100, 200, 300 грамм. Какую зависимость вы заметили? Выполнение данного задания отрабатывает навык работы с динамометром, измерения силы тяжести с помощью динамометра. Важным в данном случае является экспериментальное установление факта прямопрапорциональной зависимости между массой тела и силой тяжести, действующей на него.

В 8-м классе при изучении темы «Постоянные магниты» учащимся предстоит выполнить экспериментальное задание следующего содержания. Изучите магнитное поле постоянных магнитов. Вам понадобятся полосовой магнит, магнитная стрелка, кольцевой магнит, подковообразный магнит, металлическая стружка, лист бумаги.

Такое задание направлено на отработку понятий «магнитное поле», «магнитные линии» и позволяет сделать выводы о том, как выглядят линии магнитного поля, как зависит форма линий магнитного поля от формы магнита, как зависит густота магнитных линий от расстояния до магнита.

Классификация экспериментальных задач и заданий по времени использования их в образовательном процессе и отношению к изучению той или иной темы физики является условной

Решение экспериментальных задач и выполнение экспериментальных заданий воспитывает у учащихся стремление к активному познанию мира, умение собственными силами добывать знания, способствует получению учениками прочных осмысленных знаний, формированию у них умения пользоваться этими знаниями на практике, в жизни.

Виды экспериментальных задач и заданий и их роль в формировании физических понятий

Опережающие предшествующие.

Позволяют осуществить введение признаков нового понятия, представляя их как элементы уже изученного понятия, предварительное знакомство с признаками нового понятия, создание проблемной ситуации на уроке

Перспективные .

Позволяют постепенно подготовить учащихся к усвоению труднодоступного в данный момент понятия, изучение которого предполагается при изучении последующих тем курса

Сопутствующие.

Осуществляется формирование понятий: дается их определение, происходит расширение объема и установление связей между ними. Способствуют отработке и закреплению изученного понятия, его существенных признаков

Завершающие.

Позволяют обобщить и систематизировать полученные знания учащихся, способствуют формированию понятия до высокого уровня теоретического и философского обобщения, имеющего важное мировоззренческое значение, способствуют выработке у учащихся широкого диалектического мышления

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голуб, Г. Б. Метод проектов - технология компетентностно- ориентированного образования: методическое пособие/Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова; Под ред. проф. Е.Я. Когана.-М.: Учебная литература, 2006.-159с.

2. Долгова, С. Е. Управление деятельностью школьника при выполнении эксперимента /С. Е. Долгова, Е.Н. Сухомлинова//Физика в школе: научно-методический журнал.-2006.-№3.-С. 33-37

3. Оспенникова, Е. В. Формирование умения школьников анализировать результаты эксперимента и делать выводы /Е.В. Оспенникова//Физика в школе: научно-методический журнал.-2005.- №1.-С. 24-34

4. Павлова, М. С. Физический эксперимент- способ развития творческого мышления/М.С. Павлова, Л.М. Любушкина//Физика в школе: научно-методический журнал.-2006.-№1.-С. 14-20

5. Развитие исследовательской деятельности учащихся: методический сборник/сост. А.С. Обухов.-М.: Народное образование, 2001.-272с

егодня в общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы.

егодня в общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. , вычисляем массу воздуха в комнате по формуле: M=

, вычисляем массу воздуха в комнате по формуле: M=  *V. Вычисляем вес воздуха в комнате по формуле: Р = M* G. Результаты заносим в таблицу.

*V. Вычисляем вес воздуха в комнате по формуле: Р = M* G. Результаты заносим в таблицу. кг/

кг/