СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

Данные методические рекомендации посвящены методике организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. Данная работа признана оказать помощь в упомянутой выше работе учителям начальной школы, а также студентам специальности «Преподавание в начальных классах». Методические рекомендации написаны студенткой 3 курса специальности «Преподавание в начальных классах»

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»»

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Методические рекомендации

«Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов

по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах

Красноярск, 2024 г.

Методические рекомендации составлены в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составитель: Сараева Е.В. – студентка 21П-4 группы отделения «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы» / Сараева Е.В. / Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», 2024.

АННОТАЦИЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит перед школой ряд требований к результатам обучающихся.

Методические рекомендации созданы для организации исследования в начальной школе. В пособии описаны доступные методические приемы, позволяющие успешно разрабатывать содержание, использовать наиболее эффективные формы организации и методы исследовательского обучения младших школьников. По мимо этого в документе представлены типичные ошибки при выборе и формулировке темы, методов исследования, критерии.

Данные рекомендации помогут педагогу понять в чем суть исследовательской и проектной деятельности и их отличия. В работе представлен практический опыт проведения экспресс-исследования, который может служить образцом для организации исследовательской деятельности в начальной школе.

Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а также студентов обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

Содержание

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5

Глава 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: НАЗНАЧЕНИЕ, СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА. 9

1.2 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ И ФОРМУЛИРОВКЕ ТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ, ЗАДАЧ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ..14

1.3 ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 19

1.4 ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ 21

Глава 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: НАЗНАЧЕНИЕ, СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА 23

2.2 ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА, КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 26

2.3 ПРИМЕР ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31

Список литературы 32

Приложение 1 33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современное образование ориентировано не только на получение знаний и формирование умений, но и создание перспективы использования полученных в школе навыков в дальнейшей практической деятельности. Нормативные документы, регламентирующие начальное общее образование, определяют итоговые результаты, которые должны быть достигнуты учащимися к завершению четырехлетнего обучения. В рамках этих результатов акцент делается на овладение универсальными, предметными и личностными действиями. Например, в обновленном ФГОС НОО универсальные учебные действия были систематизированы и упорядочены, более четко сформулированы и поделены на группы и подгруппы. Так, в познавательных УУД выделены 3 следующие подгруппы:

1) базовые логические,

2) начальные исследовательские действия,

3) работа с информацией.

Приоритет отдан формированию начальных исследовательских действий, которые содержат в себе 6 универсальных учебных действий, а именно:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

Значимость этих познавательных УУД в современном образовании трудно переоценить. В соответствии с необходимостью реализовать системно-деятельностный подход, новые знания не даются в готовом виде. Обучающиеся «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Чтобы достичь предметных результатов, ученики теперь должны будут действовать.

Также актуальность использования исследовательской и проектной деятельности в современном образовании определяется их многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также возможностью интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие личности.

Проектно-исследовательскую деятельность важно начинать еще на первой ступени общего среднего образования, ведь исследовательская деятельность является естественной потребностью ребенка младшего школьного возраста, нужно лишь вооружить его необходимыми умениями для ее реализации. Развитие познавательного интереса и готовности к открытию нового влечет за собой развитие самостоятельности и активности в процессе познания. А самостоятельность, возникшая из внутренней мотивации, сформирует потребность подходить к любой проблеме (научной или жизненной) с исследовательской, творческой позиции.

Процесс формирование исследовательских действий во многом зависит от учителя, например, если он сам является исследователем, активно изучает окружающий мир, настроен на новое знание. Естественно, что исследовательская активность учителя, его участие и инициирование разных значимых проектов будет привлекать и детей, мотивируя их на совместную поисковую деятельность. Учитель как направляющий субъект помогает младшему школьнику познакомиться с миром открытий, учит его выстраивать предположения, доказывать или опровергать их, взаимодействовать с другими в процессе решения проблемы, защищать и представлять свои идеи.

Исследовательская деятельность младшего школьника, может осуществляться как на уроках, так и на внеурочных занятиях, помогает формировать целый комплекс умений, среди которых умения:

- строить гипотезы,

- анализировать,

- наблюдать,

- проводить эксперименты,

- собирать информацию,

- сравнивать,

- сопоставлять и другие.

Эти умения необходимы ребенку в процессе собственного развития, а также способствуют лучшему пониманию учебного материала, освоения основной образовательной программы.

Для полного понимания информации, которая приведена выше, стоит рассмотреть подробнее, определение исследовательских умений, которое прошло испытание временем и оказалось наиболее живучим и востребованным: «Исследовательские умения и навыки школьников – это возможность и ее реализация выполнения совокупности операций по осуществлению интеллектуальных и эмпирических действий, составляющих исследовательскую деятельность и приводящих к новому знанию».

Также наиболее удобную классификацию умений и навыков для дошкольного и младшего школьного возраста предложил А. И. Савенков. Автор считает, что общие исследовательские умения и навыки для учащихся начальной школы включают в себя:

• умение видеть проблемы;

• умение ставить вопросы;

• умение выдвигать гипотезы;

• умение давать определение понятиям;

• умение классифицировать;

• умение наблюдать;

• умения и навыки проведения экспериментов;

• умение делать выводы и умозаключения;

• умение структурировать материал;

• умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

Рассмотренные умения были проанализированы и сравнены с базовыми исследовательскими действиями по ФГОС НОО, путем сравнения было выяснено, что они имеют пересечения, а значит, учитель может использовать в своей деятельности по формированию исследовательских действий предложенные А. И. Савенковым умения. Овладение в определенной степени указанными умениями позволяет индивиду осуществлять исследовательскую деятельность в любой области знаний.

| Базовые исследовательские действия (ФГОС) | Исследовательские умения (Савенков) |

| определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов | -умение видеть проблемы

|

| с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации | -умение ставить вопросы |

| сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий | -умение классифицировать; -умение структурировать материал |

| проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами | -умение наблюдать; -умения и навыки проведения экспериментов; -умение делать выводы и умозаключения |

| формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) | -умение классифицировать; -умение делать выводы и умозаключения; -умение структурировать материал; -умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи |

| прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях | -умение выдвигать гипотезы |

В педагогической и психологической литературе нередко понятия «исследовательская деятельность» и «проектная деятельность», «исследовательский метод обучения» и «метод проектов» используются как синонимы, хотя между ними имеется существенная разница. Понимание их истинного смысла, а также выяснение сходства и различий представляется принципиально важной задачей прежде всего с точки зрения образовательной практики.

В этой связи необходимо уточнение содержания понятий «проект» и «исследование», в том числе в контексте их преломления в образовательном пространстве.

Таким образом, составленные методические рекомендации помогут разделить эти понятия и выделить отличительные особенности. А также разобраться со структурой проектно-исследовательской деятельности и ее организацией на практике в начальных классах.

Глава 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: НАЗНАЧЕНИЕ, СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА.

Исследовательская деятельность в начальной школе - деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя.

С 1 по 2 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих.

В 3 - 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования.

Главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

знакомство с проведением учебных исследований;

развитие творческой исследовательской активности;

стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

ознакомление с научной картиной мира;

вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Выделяют два вида исследований: экспресс-исследование и долгосрочное исследование.

Экспресс-исследование – эта форма, организации предполагает массовое кратковременное участие детей разных по своему уровню развития. Дети оперативно проводят кратковременные исследования по предложенной педагогом тематике.

Долговременные исследования. Это форма индивидуальной работы или небольшой группы обучающихся, которая проходит определённый путь:

• ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования);

• предлагает возможные варианты решения;

• собирает материал;

• делает обобщение;

• готовит проект (доклад, макет и др.);

• защищает проект.

Любая исследовательская работа состоит из нескольких этапов:

• выбор темы;

• постановка цели и задач;

• гипотеза исследования;

• организация исследования;

• подготовка к защите и защита работы [2].

Для того чтобы разобрать этапы исследовательской работа. Рассмотрим основные понятия.

Цель – это конкретный результат, который предполагается получить.

Задачи – это то, что можно делать, как теоретически, так и экспериментально.

Примечательно, что цель исследования – одна, а вот поставленных задач может быть несколько. Все зависит от промежуточных этапов. К задачам может относиться теоретическая часть – все то, что известно на начальном этапе, и экспериментальная, то, что непосредственно узнается в ходе исследования.

Гипотеза – это предположение, некоторое представление о знаниях. Изначально гипотеза не может быть вымыслом или правдой. Она выдвигается и в процессе исследования обретает очертания и смысл, путем доказательств.

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. На этапе выбора темы исследования ребенок может выбирать тему из предложенных учителем, предложить свою тему, выбрать тему вместе с родителями.

Следующий этап: выдвижение первоначальных идей. На этом этапе родители могут помочь ребенку выдвинуть как можно больше идей и записать их, а потом систематизировать.

В ходе сбора материала родители могут посоветовать, дополнить список необходимых источников по теме исследования или исключить из него те, которые не совсем соответствуют выбранной теме. Взрослые помогут ребенку в посещении библиотеки, ориентировании в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации. Источниками информации могут быть: опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, Интернет, а также книги и периодические издания.

На этапе обобщения материалов родители могут помочь ребенку кратко изложить самое главное и рассказать об этом другим людям. Для этого нужно приготовить текст выступления и подготовиться к ответам на вопросы по результатам исследования, создать графики, макеты, чертежи и др. Детям может потребоваться помощь в редакционной поправке, грамматическом и стилистическом контроле.

На этапе подготовки к защите проекта родители могут помочь провести последнюю проверку перед презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение ребенка перед выступлением.

Можно отметить, что роль родителей в исследовании очень важна, но помогая ребенку, родитель должен помнить: главное действующее лицо осуществляемой работы по исследованию – ребенок! Родитель выступает только как помощник, консультант, «технический секретарь».

Любое исследование должно быть защищено. Для этого нужна подготовка. Самому ребенку подготовиться к защите очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей.

Структура исследовательской работы стандартна, и от стандартов нельзя отступать. В разработке, с которой начинается исследование, выделяют две основные части: методологическую и процедурную. Во-первых, необходимо выделить то, что надо изучить – проблему.

Проблема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования. Затем это надо назвать – тема.

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать – это актуальность.

В исследовательской работе должна быть сформулирована цель – какой результат предполагается получить, каким, в общих чертах, видится этот результат еще до его получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений.

В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и не лож – она просто не доказана.

Защищаемые положения — это то, что исследователь видит, а другие не замечают. Положение в процессе работы либо подтверждается, либо отвергается. Гипотеза должна быть обоснованной, т. е. подкрепляться литературными данными и логическими соображениями.

После определения цели и гипотезы формулируются задачи исследования. Формулировка задач тесно связана со структурой исследования. Причем, отдельные задачи могут быть поставлены для теоретической части и для экспериментальной.

В работе должен присутствовать литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов.

Затем описывается методика исследования. Это описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы.

Далее представляются результаты исследования. Полученные данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования.

Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что другими не было замечено, какие результаты получены впервые. Какие недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов.

Чтобы не перегружать основную часть работы, первичный материал может выноситься в приложение.

Наиболее выигрышной формой представления данных является графическая, которая максимально облегчает читателю восприятие текста.

И завершается работа выводами. В которых тезисно, по порядку выполнения задач, излагаются результаты исследования.

Следующий этап – доклад как закономерный итог выполнения исследовательской работы. Результаты работы представляются на конференции, публично. В ходе доклада недопустимо зачитывание работы, а кратко отразить основное содержание всех глав и разделов работы.

Какое значение для обучающихся имеет исследовательская работа? Она даёт возможность осознать свою значимость, развивает познавательный интерес, любознательность, умению работать с информационными источниками, учит общению со сверстниками и единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных конференциях по исследовательской и проектной работе [3].

Можно сделать вывод, что исследовательская деятельность имеет свои особенности, как в оформлении, так и в представлении. На это учитель и должен обращать внимание обучающихся и родителей при создании исследовательской работы.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ И ФОРМУЛИРОВКЕ ТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ, ЗАДАЧ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Любая исследовательская работа начинается с выбора темы исследования. Выбор темы школьной исследовательской работы — важный и очень ответственный момент.

Учитель, предлагающий тему исследования ребёнку, или ученик, самостоятельность решивший избрать некоторую тему, должны хорошо представлять:

1. направление научного поиска;

2. проблему, которую необходимо решить.

После окончания работы, во время её подготовки к презентации, автор приходит к выводу о необходимости выбора яркого и красочного названия, привлекающего к работе внимание читателя и слушателя.

Типичные ошибки при формулировке темы.

1. Слишком «бойкое», некорректное, журналистское название;

2. Название слишком общее, неконкретное;

3. Название не соответствует содержанию работы;

4. Тема неактуальна для данного времени, является стандартной;

5. Тема и уровень работы не соответствуют возрасту обучающегося;

6. Широко сформулированная тема не дает возможности выполнить качественное исследование;

7. Используется псевдонаучная работа;

8. Несоответствие темы исследования и объектной области;

9. Отсутствие в теме объяснения цели исследования.

Название работы должно точно отражать её содержание. Удачная и неординарная тема – залог успеха.

Ошибки в определении цели, задач и гипотезы исследования.

Цель может быть только одна, формулируется фразой с глаголами «установить, выявить, определить, сравнить» и т.п.

Типичными ошибками формулирования цели работы являются следующие:

Цель не связана с рассматриваемым научным противоречием.

Определяет содержание деятельности, а не получаемое знание.

Предполагается получить уже известные знания, то есть цель банальна.

Цель указывает общее направление деятельности. Выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

2. Неясность, неточность формулировки целей.

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ.

Задачи – это этапы работы, они не могут быть крупнее цели или повторять ее. Часто конкретная задача связана с определенным методом исследования. Не следует формулировать задачи, которые непосильны для ученика.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Экспериментальные исследования требуют формулирования гипотезы.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость.

Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе, она должна:

- содержать предположение;

- быть проверяемой, подтвержденной;

- быть логически непротиворечивой;

- быть реально опровергаемой или доказуемой.

Типичные ошибки при выборе методов исследования.

Выбор конкретных методов и методик исследования определяется, прежде всего, характером объекта изучения, предметом, целью и задачами исследования.

Методика – совокупность приёмов, способов исследования, порядок их применения и вид интерпретации полученных с их помощью результатов.

Метод – способ достижения цели исследования. От выбора метода зависит возможность реализации исследования – его проведения и получения определенного результата.

Метод (от греческого слова methodos) – способ, приём познания явлений окружающего мира.

Для этого детям предлагается:

подумать самостоятельно;

посмотреть книги о том, что исследуешь;

спросить у других людей;

познакомиться с кино и телефильмами по теме своего исследования;

обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет;

понаблюдать;

провести эксперимент.

Учащиеся выбирают методы, которые помогут проверить гипотезы. Методы выбраны и начинается исследовательская деятельность, сбор и обработка информации, на помощь приходят родители. Ученики активно работают, анализируют и обобщают полученные материалы, проводят исследование. Желательно, чтобы данный этап работы проходил краткосрочно, так как дети младшего школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе. В это время организуются индивидуальные консультации. Во время консультаций учитель помогает систематизировать собранную информацию

Традиционно методы делятся на два класса: получение и сбор информации и методы её обработки.

Первый класс методов – сбор информации – разнороден и подразделяется на теоретические и практические. Теоретические методы применяются при изучении письменных источников и литературы по теме (анализ, синтез, моделирование и др.). Практические (эмпирические) методы исследования связаны с действиями исследователя, направленными на проведение практики (наблюдение, интервью, беседа, видеосъемка и др.).

Второй класс касается обработки информации. Они делятся на количественные (математические, статистические и др.) и качественные (содержательные).

Овладеть методами исследования обучающимся поможет наличие у них специальных памяток, к числу которых можно отнести следующие: «Как составить план изучаемого текста», «Как охарактеризовать историческую личность», «Как проводить доказательство», «Как изучать различные точки зрения» и другие.

Перечислю основные ошибки при выборе методов исследования:

1. Отсутствие описания объекта исследования;

2. Неправильно сформированные выборки для исследования, отсутствие контрольной группы;

3. Слишком краткое описание методов;

4. Отсутствие ссылок на методическую литературу;

5. Отсутствие благодарностей;

6. Нецеленаправленна (внимание наблюдателя не фиксировано на интересующих объектах);

7. Не проявляется активность (наблюдатель не активно ищет, выделяет нужные ему моменты в наблюдаемом явлении, не привлекая для этого свои знания и опыт, не используя различные технические средства наблюдения);

8. Непланомерно (наблюдение не проводиться строго по плану, составленному исходя из задачи исследования);

9. Несистематично (все данные наблюдения не фиксируются в протоколах или дневниках);

10. Нет элементов контроля (информация, полученная путём наблюдения, не поддаётся контролю на обоснованность).

Изучив типичные ошибки, которые могут появится в исследовательской работе, ребенок и учитель сможет их избежать.

1.3 ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Кол-во баллов |

| 1. Актуальность темы | 2 – выбранная тема актуальна, актуальность обоснована. 1 – актуальность обоснована слабо. |

| 2. Предмет и объект исследования | 2 – предмет и объект исследования сформулированы верно. 1 – предмет исследования сформулирован неверно, объект исследования сформулирован верно/объект исследования сформулирован неверно, предмет исследования сформулирован верно |

| 3. Цели и задачи | 2 – цель соответствует теме и результату исследования, задачи являются путями ее достижения. 1 – цель сформулирована верно, но задачи не являются путями ее достижения. 0 – цель и задачи проекта не сформулированы. |

| 4. Гипотеза | 1 – гипотеза сформулирована корректно. 0 – гипотеза сформулирована, но она очевидна. |

| 5. Соответствие выбранных методов | 2 – все методы подобраны целесообразно и применены в соответствии с методикой. 1 – один из методов определен неверно, но применены не в соответствии с методикой\ метод заявлен, но не предъявляется. 0 – методы подобраны не целесообразно. |

| 6. Ход исследования | 2 – описание исследования четкое и обоснованное, отражает поставленные задачи, содержаться выводы и обобщения. 1 – описанное исследование соответствует теме и цели, но не отражает суть всей работы. 0 – описанное исследование не соответствует теме и цели, не отражает сути работы.

|

| 7. Практическая значимость | 2 – результаты работы могут применяться в практике. 1 – результаты работы требуют доработки для применения в практике. 0 – работа не имеет практической значимости. |

| 8. Соблюдение требований к оформлению | 2 – соблюдены все общие требования к оформлению текста (поля, шрифт, заголовки, цитаты, таблицы, рисунки, формулы, сокращения), приложений. 1 – нарушено не более 1 из требований. 0 – требования не соблюдены. |

| 9. Наглядность представления | 3 – выступление сопровождается грамотно оформленной презентацией, текст выступления не совпадает с текстом на слайдах, в презентации присутствуют фото, схемы, таблицы, диаграммы и другой материал, представляющий процесс и результат работы + предъявляется продукт в виде материальной модели. 2 – выступление сопровождается грамотно оформленной презентацией, текст выступления не совпадает с надписями на слайдах, в презентации присутствуют фото, схемы, таблицы, диаграммы и другой материал, представляющий процесс и результат работы. 1 – не все слайды отражают суть работы, нет рисунков, таблиц графиков, много текста, выступление дублирует текст слайдов. 0 – презентация не помогает восприятию материала. |

| 10. Оформление литературы | 2 – список литературы оформлен корректно. 1 – список литературы оформлен некорректно. 0 – не указаны источники литературы. |

1.4 ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ

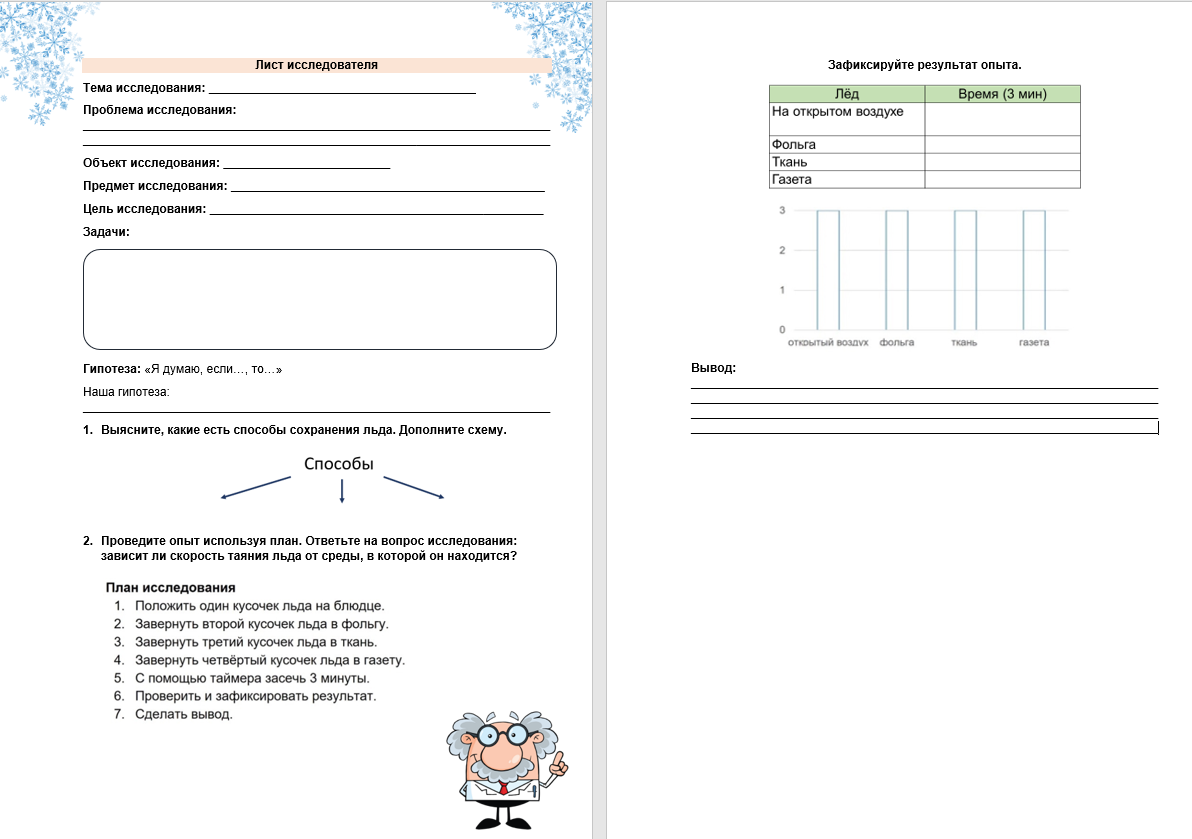

На протяжении занятий мной было разработано исследование и оформлен паспорт исследования. При оформлении паспорта исследования опиралась на следующий эффективный алгоритм:

1. Определите тему в рамках обозначенного объекта исследования, представьте обоснование ее актуальности.

2. Определите и сформулируйте научный аппарат исследования: проблема исследования, объект, цель, задачи, гипотеза, методы исследования.

3. Определите этапы работы над исследованием с указанием содержания деятельности.

4. Определите предполагаемый продукт исследования.

5. Внесите данные в паспорт исследования (см. табл. №1).

Таблица №1 «Паспорт исследования»

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования | ||||||||||

| 1. | Тема исследования | «Как сохранить лед?» | ||||||||||

| 2. | Актуальность исследования | Выезжая на природу, отмечая дни рождения и другие праздники, мы часто берем с собой лед для придания свежести напиткам, для охлаждения. Однако, если его хранить в неправильных условиях, он быстро растает и выпить охлаждающих напитков не получится. Значит нужно отыскать тот способ, который поможет сохранить лёд в его исходном состоянии. | ||||||||||

| 3. | Проблема исследования | Люди часто пьют напитки со льдом, но выезжая на природу, мы не можем взять с собой лед потому, что он растает, что же тогда делать? | ||||||||||

| 4 | Объект исследования | Лед в разной среде. | ||||||||||

|

| Предмет исследования | Процесс таяния льда в разной среде. | ||||||||||

| 5. | Цель исследования | Изучить скорость таяния льда в разной среде. | ||||||||||

| 6. | Задачи исследования | - узнать, как можно сохранить лед; - провести опыт и узнать скорость таяния льда в зависимости от среды, в которой он находится; - сравнить показатели таяния льда и выбрать наиболее подходящую среду для его хранения; | ||||||||||

| 7. | Гипотеза исследования | Я думаю, что если обернуть лед каким-либо материалом, то он не растает. (Если лед поместить в «шубу» из ткани, газеты или фольги, то он не растает) | ||||||||||

| 8. | Методы исследования | 1. Сбор информации (работа с литературными источниками, энциклопедией, поиск информации в сети Интернет). 2. Проведение опыта. | ||||||||||

| 9. | Тип исследования | Краткосрочный | ||||||||||

| 10. | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1.Обсуждение актуальности, проблемы, цели и гипотезы исследования. 2. Теоретическая часть. Поиск способов сохранения льда. Заполнение схемы.

3. Проведение опыта. Вопрос исследования: зависит ли скорость таяния льда от среды, в которой он находится? - Положить 1 кусочек льда на блюдце; - Завернуть 2 кусочек льда в фольгу; - Завернуть 3 кусочек льда в ткань; - Завернуть 4 кусочек льда в газету; - С помощью таймера засечь 3 минуты; - Проверить и зафиксировать результат.

- Сделать вывод. | ||||||||||

| 11. | Оборудование для проведения исследования | Кусочки льда, ткань, газета, фольга, таймер. | ||||||||||

| 12. | Продукт исследования | Заполненный лист исследователя.

| ||||||||||

| 13. | Перспектива исследования | Материал данной работы можно использовать как полезный материал для детей и их родителей, для тех людей, которые любят пить напитки со льдом вне дома. | ||||||||||

| 14. | Используемые источники | https://ru.wikihow.com |

Мной был подготовлен к демонстрации фрагмент исследования в рамках разработанного паспорта исследовательской деятельности. Я подобрала материалы и оборудование, необходимые для организации и проведения исследовательской деятельности.

Продемонстрировала фрагмент собственного исследования в модельных условиях группы. Также мной были сделаны фотографии полученных продуктов проведенного фрагмента исследования в модельной ситуации.

Глава 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: НАЗНАЧЕНИЕ, СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе начальной школы. С разработкой Федеральных государственных стандартов третьего поколения, которые направлены на формирование у учащихся умений самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения, становится более актуальным использование метода проектов.

Специфика проектной деятельности младших школьников заключается в том, что в начальной школе ее прообразом становятся проектные задачи. При реализации проекта ученикам не задается порядок действий, они сами определяют весь набор необходимых материалов, способов действий, с помощью которых достигается результат. Для решения же проектной задачи младшим школьникам предлагаются все необходимые материалы и средства в виде набора заданий и требуемых для их выполнения данных, и проектная задача всегда носит групповой характер и имеет иную систему оценивания. Иными словами, под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор учебных заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей [6].

Основные требования к проекту

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информационной, практической.

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида продукта и формы презентации.

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Таким образом, отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы.

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы.

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

Таким образом, проект — это "пять П": проблема - проектирование (планирование) - поиск информации - продукт - презентация. Шестое "П" проекта — это его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др.

Структура проекта

Всякий проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую структуру. Это позволяет составить единую циклограмму проведения любого проекта - долгосрочного или краткосрочного, группового или индивидуального - вне зависимости от его тематики.

Постановка проблемы.

Выдвижение путей решения.

Деление на группы.

Планирование деятельности.

Выбор форм продукта

Подготовка продукта:

Сбор информации

Структурирование информации

Изготовление продукта

Оформление продукта

Выбор формы презентации

Подготовка презентации

Презентация

Самооценка и самоанализ.

Формы продуктов проектной деятельности: Web-сайт; анализ данных социологического опроса; сравнительно-сопоставительный анализ; атлас, карта, учебное пособие; видеофильм; выставка; газета, журнал, справочник; костюм, модель, коллекция; игра, мультимедийный продукт; музыкальное или художественное произведение; постановка, праздник; экскурсия, поход; законопроект и т.д.

Виды презентаций проектов: деловая игра; демонстрация продукта, выполненного на основе информационных технологий; инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей; игра с залом; научная конференция, доклад; пресс-конференция; путешествие, экскурсия; реклама; ролевая игра; спектакль; соревнование; телепередача и т.д.

Портфолио проекта (проектная папка).

В состав проектной папки входят:

паспорт проекта;

планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для долгосрочных проектов это могут быть недельные или помесячные планы; для проекта, выполняемого в ходе проектной недели, - ежедневные планы). В планах указываются: индивидуальное задание каждого участника проектной группы на предстоящий промежуток времени, задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа;

промежуточные отчеты группы;

вся собранная информация по теме, в том числе распечатки из Интернета;

результаты исследований и анализа;

записи всех идей, гипотез и решений;

отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозговых штурмах» и т. д.;

краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться проектантам, и способов их решения;

эскизы, чертежи, наброски продукта;

материалы к презентации (сценарий);

другие рабочие материалы и черновики группы [5].

Мы должны понимать, что проектирование — это не творчество в полной мере, это творчество по плану, в определенных контролируемых рамках. В то время как исследование - творчество в чистом виде. А, следовательно, и путь воспитания истинных творцов. Проектирование изначально задает предел, глубину решения проблемы, в то время как исследование строится принципиально иначе. Оно допускает бесконечное движение вглубь [9].

2.2 ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА, КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По мнению А.Б. Воронцова и др., под проектной задачей понимается задача, «…в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное изменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер» [1].

Проектная задача может быть предметная и межпредметная, одновозрастная и разновозрастная.

Педагогические эффекты проектной задачи:

Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачи.

Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания.

Дает возможность посмотреть, как группа детей осуществляет «перенос» известных им предметных способов действий в модельную ситуацию.

Алгоритм разработки проектной задачи для учителя

1. Определить вид и место проектной задачи.

а) Стартовая, текущая или итоговая.

б) Монопредметная или тематическая задача — встраивается в тематическое планирование рабочей программы по выбранному предмету;

в) Межпредметная задача — найти точки пересечения областей знаний в нескольких предметах, для проведения выделяются отдельные часы учебного плана данного класса;

г) Одновозрастная или межвозрастная — найти точки пересечения областей знаний в одном (монопредметная) или нескольких (межпредметная) предметах с учетом принципа концентрического освоения предметного содержания.

2. Сформулировать (для себя) диагностическую цель проектной задачи.

3. Сформулировать проблему (условие задачи).

а) наличие квазижизненной ситуации;

б) наличие отвлекающих «шумов» (возможно отсутствие);

в) наличие сформулированного вопроса (возможно отсутствие).

4. Составить систему взаимосвязанных сюжетом заданий (инструкцию).

а) Учесть, что двигаться от задания к заданию можно как последовательно, так и выборочно (в зависимости от подготовленности группы);

б) Запланировать отвлекающие маневры, создающие разные препятствия для решения поставленной задачи (возможно отсутствие);

в) составить заключительное «ключевое» задание так, чтобы оно являлось общей «сборкой», позволяющей собрать вместе все то, что выполнила группа в отдельных заданиях (готовый к презентации продукт).

5. Продумать форму рефлексии (устно, письменно, в группе, перед классом…).

6. Продумать форму представления готового продукта (решения задачи).

7. Продумать форму оценки (кто, когда и как (по какой форме) оценивает).

Итог решения проектной задачи.

Реальный «продукт»: текст, схема, макет, график, таблица и др.

Нематериальный «продукт»: качественное изменение ребенка.

Особенностью проектной задачи является то, что в ней не содержится указаний, к какой теме, к какому учебному предмету она относится, как выполнять то или иное задание.

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения данных. Проектная задача может быть решена за 15 минут или за несколько уроков.

Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю, администрации школы в ходе учебного года системно отслеживать пути становления прежде всего способов работы и способов действий учащихся в нестандартных ситуациях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т. е. осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности у школьников. следует также отметить, что регулярное использование учителем таких задач способствует повышению познавательного интереса учащихся.

По замыслу авторов (А.Б. Воронцов, В.М. Заславский и др.), решение проектных задач встраивается в учебный план, в рабочую программу учебного предмета, выделяется урочное время на этапе обобщения предметного материала (в конце четверти, полугодия, учебного года) [7].

Зная структуру проектной задачи, учитель с легкостью сможет организовать ее на любом предмете, тем самым заменив обычный урок увлекательной игрой с интересными заданиями.

2.3 ПРИМЕР ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ

Разработчики: Петерсон Ю.Д., Швабенланд К.А., Ширяева Д.М.

Данная проектная задача предполагает работу в группах по 4-5 человек и выполнение 6 заданий. Деятельность всех групп направлена на создание общего результата: создание памятки. Решение задачи начинается с письма, из которого дети узнают о герое и создании конечного результата. Работа рассчитана на 1 урок.

Таблица №2. Паспорт проектной задачи

| Название проектной задачи | День Робинзона Крузо |

| Тип проектной задачи | Предметная (математика) |

| Класс | 3-4 |

| Дидактические цели | 1.Создать условия для группового взаимодействия при решении проектной задачи, развивая у учеников умения и навыки самостоятельной и групповой работы. 2.Отработать умения анализировать материал, обобщать, использовать эти умения в нестандартной ситуации. 3.Развивать рефлексивные и творческие способности учащихся. 4. Создать памятку «Правила выживания на необитаемом острове». |

| Предметные знания и умения и метапредметные действия, на которые опирается задача | Предметные: - самостоятельно составляют собственные задачи по заданной математической модели — таблице; Строят развертки и предметные модели куба, параллелепипеда; - определяют в простейших случаях истинность и ложность высказывания «все», «если то», «верно неверно что», «иногда»; - решают задачи с буквенными данными; - распознают развернутый угол смежный и вертикальный тд.; - кодируют информацию. Метапредметные: Познавательные: - понимают таблицы, схемы; - включаются в творческую деятельность. Регулятивные: - принимают и сохраняют учебную задачу; - осваивают способы пошагового итогового контроля результата. Коммуникативные: - слушают, принимают чужую точку зрения, представляют свою. |

| Планируемый педагогический результат | Умения, работая в группе, создать конечный результат: памятку «Правила выживания на необитаемом острове». |

| Критерии оценивания | При подведении итогов работы оценивается: • владение необходимым предметным материалом, правильность выполнения отдельных заданий и умение выстроить с их помощью решение задачи в целом; • умение действовать согласно инструкции; • выполнять самооценку своих действий. Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путем экспертного наблюдения и оформляется в виде экспертного листа, в котором фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи, и делается общий вывод об уровне работы в малой группе. |

В приложении 1 расположено содержание заданий проектной задачи. Данная проектная задача может стать примером для составления собственных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕПроектно-исследовательская деятельность в образовании становится всё более популярной. Изначально внедрение данной деятельности происходило только в основном процессе обучения, но позже стало ясно, что она может быть полезна и применима на различных кружках, факультативах и курсах. Эта сфера образования только начинает развиваться, поэтому печатных трудов, посвященных данной теме, практически нет.

Каждый желающий может обратиться к ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность, описываемая в государственном стандарте, позволит понять основные моменты данного подхода. Наиболее активно он применяется в сфере информационных технологий. Это позволяет воспитать компьютерно- грамотного человека, который сумеет выразить свои идеи и проекты при помощи современной техники и оборудования. Первые опыты применения данного подхода уже дали свои положительные результаты. Обучение проводится с учащимися 7-16 лет. Поскольку работа должна быть творческой, то каждый волен сам выбирать желаемую тему и способы её представления.

Оценивая возможности исследования и проектирования, важно понять, что в работе с детьми, безусловно, полезны и проектирование, и исследование, а, следовательно, можно выполнять и проекты, и исследовательские работы. В методическом плане важно учитывать, что метод проектов предполагает составление четкого плана проводимых изысканий, с неизбежностью требует ясного формулирования и осознания изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их проверку в соответствии с четким планом и т.п.

В отличие от проектирования исследовательская деятельность изначально должна быть более свободной, практически не регламентированной какими-либо внешними установками. В идеале ее не должны ограничивать рамки самых смелых гипотез. Потому она значительно более гибкая, в ней значительно больше места для импровизации.

Список литературы1. Воронцов А.Б. Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / под ред. Воронцова А. Б. – М.: Просвещение, 2011. – 149 с.

2. Зубова О.А. Статья «Исследовательская работа в начальной школе». https://urok.1sept.ru/articles/511559

3. Малиновская Е.А. Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся. https://urok.1sept.ru/articles/210579

4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст] / А.И. Савенков - Самара: Издательство «Учебная литература», 2004. - 80с.

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие для работников школ / И.С. Сергеев. – Аркти, 2020. – 80 с.

6. Сопельняк С.В., Коваленко Е.Г. Особенности проектной деятельности младших школьников. // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. Краснодар, 2020 – с. 80-83.

7. Улитко В.В. Проектные задачи в начальной школе: Методические рекомендации для учителя / авт.-сост. В. В. Улитко. - Тирасполь: ПГИРО, 2014. - 64 с.