СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы».

Проектно-исследовательская деятельность в дополнительном образовании становится всё более популярной. Изначально внедрение данной деятельности происходило только в основном процессе обучения, но позже стало ясно, что она может быть полезна и применима на различных кружках, факультативах и курсах. Эта сфера образования только начинает развиваться, поэтому печатных трудов, посвященных данной теме, практически нет.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы».»

М инистерство образования Красноярского края

инистерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Методические рекомендации

«Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы».

г. Красноярск

2023 г.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составитель: Козлова Д.П – студентка группы 20п-6 отделения «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы». / Козлова Д.П.,

Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», 2023.- 14 с.

Красноярск, 2023, 14с.

Аннотация.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит перед школой ряд требований к результатам обучающихся. Из них к личностным результатам относиться, сформированность мотивации к обучению и познанию. Следуя современной концепции деятельностного подхода, учителю важно вводить в процесс обучения и воспитания новые формы и методы. В данной работе представлены рекомендации по организации проблемно-поисковой деятельности на уроке в начальной школе, с целью развития учебной мотивации младших школьников. Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а так же студентов обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………… Раздел 1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании……………………………………………………….................. 1.1 Типичные ошибки при выборе темы исследования……............. 1.2 Типичные ошибки постановки цели и задач исследования………………………………………………………………… 1.3. Типичные ошибки при выборе методов исследования………………. Раздел 2. Оформление и защита паспорта исследования………………… Раздел 3. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура………………………. 3.1 Отличие исследовательской работы от проектной………………… Раздел 4. Проектная задача «Встреча в лесу» 1 класс……………………… Заключение……………………………………………………………………. Список используемой литературы…………………………………………... | 4 6 10 14 18 23 27 33 35 38 41 |

|

|

|

ВВДЕНИЕ

В основу стандартов начального общего образования второго поколения положены новые принципы его построения, дающие возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития: включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества.

В условиях инновационного развития и модернизации российского образования исследовательская деятельность учащихся является одним из наиболее эффективных методов обучения. Это требует широкого введения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности, способных не только снизить учебные перегрузки учеников, но и дать им навык самообразования на основе знания о системе наук.

К таким технологиям может быть отнесена и технология исследовательской деятельности школьников с использованием частично-поискового метода обучения. Когда учащиеся ставятся в ситуацию “первооткрывателей”, добывающих новые для них научные знания. Это возможно при такой организации учебного процесса, при котором для школьников создаются педагогические ситуации, требующие от них активного интеллектуально поиска, всесторонней логической оценки учебных задач, принятия обоснованного и взвешенного решения.

Цель разработки: систематизация знаний и обобщение и опыта организации проблемно-поисковой деятельности, направленной на развитие учебной мотивации учащихся младшего школьного возраста на уроке.

В результате работы представлены методические рекомендации, которые представляют собой основные понятия проблемно-поисковой деятельности, методика преподавания данной технологии, рекомендации по организации урока с использованием частично-поискового метода, а также практические примеры уроков, предназначенных для 3 класса по учебным предметам.

Раздел 1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании.

Проведение исследовательской деятельности среди младших школьников играет важную роль в организации процесса познания, обеспечивает поисковую ориентацию учащихся, направленную на творческое развитие личности, накопление у детей представлений об окружающем мире, знаний, которые являются основой для последующего их осознания, раскрытия причин и взаимосвязей в окружающем детей мире, формирование трудолюбия, ответственности и самостоятельности.

А.И. Савенков считает, что исследовательскую деятельность следует рассматривать, как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящейся на базе исследовательского поведения.

Главная цель исследовательского обучения — формирование у учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.

Задачи исследовательской деятельности:

- развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал;

- познакомить обучающихся с методами исследования, их применением в собственном исследовании;

- обучить основам оформления работ;

- познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности;

- формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи.

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и родителей.

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов.

Основные этапы написания исследовательской работы

1. Выбор темы исследования

Важнейшее условие для выбора темы исследования – наличие какого-либо противоречия или отсутствия объективных данных. (Отчего возникает радуга?)

2. Постановка цели и задач

Считаю, что цель работы в начальной школе должна быть одна, доступная, четко сформулированная, практически направленная, максимально приближенная к ближайшему окружению ребёнка. Цель работы вытекает из предложенной темы, а задачи соответствуют сформулированной цели.

Необходимо объяснить, что задачи – это шаги выполнения работы. Они должны быть последовательными и выполнимыми. Вопросы, которые ставятся в задачах, должны предполагать однозначный ответ. В работе ставим не более 3-4 задач.

3. Объект и предмет исследования

Чтобы ученику легче было представить соотношение объект-предмет, использую схему.

Необходимо, чтобы характеристики объекта соответствовали поставленным задачам.

4. Выдвижение гипотезы

Ученик выдвигает несколько гипотез и выбирает одну из них. Часто использую метод опроса, анкетирования и мы выбираем наиболее интересную гипотезу коллективно, путём обсуждения.

5. Определение последовательности проведения исследования.

Совместно намечаем план работы, время и место проведения каждого этапа. Создаём таблицу и заносим в неё данные.

6. Выбор методов исследования

Методы исследования должны максимально решать поставленные задачи, быть простыми и доступными для ученика начальной школы, иметь практическую направленность (работа с литературными источниками, анкетирование, эксперимент, наблюдение, изучение и обобщение).

Необходимо приучить учеников к самому слову «исследование», «исследуем». Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя, сделав вывод, фиксируем результаты.

Задачи исследовательской деятельности:

- развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал;

- познакомить обучающихся с методами исследования, их применением в собственном исследовании;

- обучить основам оформления работ;

- познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности;

- формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи.

Исследовательский метод обучения является одним из самых передовых методов в современной системе образования.

Он способствует накоплению у учащихся достоверных конкретно-образных представлений об окружающей действительности, фактических научных знаний, которые являются основой для последующего их осознания, обогащения, раскрытия причин и взаимосвязей в окружающем детей мире.

У учащихся формируются такие качества личности как трудолюбие, целеустремлённость, самостоятельность и другие. Они учатся работать в различных условиях, взаимодействовать с разными людьми, брать на себя различные роли.

1.1. Типичные ошибки при выборе темы исследования.

Любое исследование начинается с выбора темы. Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребёнок, вопросов;

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.;

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности).

Мастрюков А.В. в своей статье «Как выбрать тему исследования?» утверждает, что выбрать тему для исследования несложно, если точно знать, что интересует ребёнка в данный момент, какая проблема волнует больше других. Для уточнения можно провести анкету:

1. Что мне интересно больше всего?

2. Чем я хочу заниматься в первую очередь (например, математикой или поэзией, астрономией или историей)?

3. Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

4. Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

5. Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

6. Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь? [5, с. 92].

Выбор темы - это важнейшая составляющая содержания исследовательской работы. Именно поэтому надо очень внимательно подходить к формулировке и выбору темы, выбирать точные и правильные слова, понятия, термины.

В статье «Как избежать типичных ошибок при организации исследовательской деятельности школьников», учитель русского языка и литературы Островская И.Ю. выделяет типичные ошибки, которые допускают младшие школьники при выборе и формулировании темы исследования.

1. Взята слишком узкая тема исследования («Реалистические черты в рассказе «Бирюк», «Образ моря в элегии А.С. Пушкина «Погасло дневное светило»).

2. Тема исследования сформулирована слишком широко («Внимание, Акулы!»).

Правильное название темы исследования: «Исследование причин и факторов нападения акул на человека».

3. Тема не соответствует возрасту и уровню учащегося («Непристойная лексика в переписке школьников на страницах Интернета»).

4. Отсутствие познавательного интереса учащихся к теме исследования или к исследовательской деятельности в целом.

Как правило, эта проблема возникает или при навязывании неинтересной учащемуся темы, или при отсутствии желания (способностей) к исследовательской деятельности.

5. Некорректная формулировка темы исследования.

Например: «Пушкин и одиночество» (грамматическая ошибка: разнородные понятия оформлены как однородные без пояснения).

6. Не оригинальность темы исследования.

7. Название темы не соответствует проблеме исследования [8, с.147-148].

Педагог начальной школы и дополнительного образования Самсонова В.П. дает следующие рекомендации при выборе и формулировании темы исследования.

1. Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

Не стоит навязывать ученику тему исследования. Необходимо предоставить ему выбор, так как исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ребёнку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлечённым в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие.

3. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае надо понимать не только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.

4. Название работы должно чётко отражать её содержание.

5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника ограничена. Часто дети не доводят начатое дело до конца. Выполнить задание «на одном дыхании» практически очень сложно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали от ребёнка длительного времени.

6. Тема должна быть конкретной.

7. Название работы может и не включать в себя слово проблема, но, тем не менее, она должна подразумеваться [14, с. 8]

Таким образом, формулируя тему исследования, необходимо помнить, что это детское исследование, ограниченное объёмом, возрастом, педагогическими задачами и временем, которого у современных школьников не так много. Ответственность за формулировку темы лежит на научном руководителе, несмотря на то, что часто тему выбирают сами учащиеся.

1.2. Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования.

Определение цели и задач исследования

Определить цель исследования – значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем мы это исследование проводим. Цель указывает общее направление деятельности. Например, вы сформулировали тему «История чисел», а целью исследования будет изучение истории происхождения счёта, цифр.

В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Цели исследования завышены.

2. Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

3. Неясность, неточность формулировки целей.

Поэтому к постановке цели предъявляют следующие требования.

Цель должна быть:

1. Конкретна, определяет результат деятельности.

2. Формулировка цели должна начинаться с глагола в неопределённой форме (например, создать, сформулировать..)

3. Достижима.

4. Измерима, контролируема, в отдельных случаях диагностируема.

5. Определена во времени, так как определены сроки проведения исследования.

Рекомендации по постановке целей:

1. Краткосрочные цели – самые важные, при их постановке нужно быть более чем реалистичным.

2. Убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали.

3. Прислушайтесь к чувствам, возникающим в момент определения целей – любые сомнения или ощущения дискомфорта свидетельствуют о неправильно выбранной или сформулированной цели.

4. Периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны – мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

5. Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря минимальным потерям от бессмысленных метаний.

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ.

Задача (Ожегов) – сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения.

Задача – это условие достижения цели, последовательность действий, шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя.

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели (цель, подобно вееру, развёртывается в комплекс взаимосвязанных задач). Задачи по отношению к цели выступают как самостоятельные «цели».

Деление цели на задачи происходит для того, чтобы:

1. выделить более простые и доступные для выполнения операции;

2. создать последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности, времени выполнения, то есть выработать тактику достижения целей;

3. смоделировать весь объём работы и рассчитать свои силы.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Возвращаясь к теме «История цифр», исследователем выделены следующие цели:

1. выяснить, как люди считали в древности;

2. рассмотреть, какие бывают цифры;

3. выяснить, что интересное связано с цифрами.

Задачи могут решаться в различной последовательности, иногда можно работать над решением нескольких задач. Каждая задача может дробиться на шаги (отдельные действия, которые ученик выполняет полностью за ограниченный промежуток времени). Затем ученик составляет план работы, расставляя шаги в определённой последовательности, учитывая то, что некоторые действия он не сможет выполнить без предварительного завершения других шагов. На основании полученного списка шагов ученик может спланировать необходимые для их реализации ресурсы (например, информационные). В начальной школе предложения по шагам, которые следует выполнить в ходе работы, могут исходить от учителя.

Выделяют классы задач:

1. Связанные с изучением теории: изучить состояние проблемы…, провести анализ…

2. Связанные с изучением состояния практики и проявлением предмета исследования: охарактеризовать …, описать опыт…, определить роль и место…

3. Связанные с созиданием новых теорий, идей, учений: разработать…, классифицировать…, систематизировать…, обобщить…, выявить…, подготовить.

4. Связанные с экспериментом: экспериментально проверить, изучить…

5. Разработанные на протяжении всего исследования методические рекомендательные материалы: рекомендации по использованию…., комплекс заданий…

Формулирование гипотезы исследования

Вслед за выявлением проблемы идёт поиск её решения, то есть развёртывается следующая фаза мыслительного процесса – фаза решения проблемы. Как говорил в связи с этим Г. Гегель, мысль «должна возвыситься над точкой зрения удивления, дабы действительно осознать свой объект» [Гегель Г.В. Сочинения. Т. 3. М; Л., 1956]. Ответ на поставленную проблему достигается посредством умственной деятельности, протекающей в форме выдвижения догадок или гипотез. Новое знание впервые осознаётся исследователем в форме гипотезы, последняя выступает необходимым и кульминационным моментом мыслительного процесса.

Часто именно этап выдвижения гипотез исследования вызывает у учителей трудности. Избежать их возможно, если применять специальные методы:

Метод подбрасывания идей. Суть его в том, что чужая идея не так вдохновляет на деятельность, как своя. Поэтому необходимо в процессе обсуждения подбрасывать разные темы, идеи, решать вместе задачи, и не выяснять далее чьи были предположения.

Метод личного примера. Если учитель излагает материал увлечённо и заинтересованно, то проблем не бывает. Материал должен нравиться ученику и учителю.

Мозговой штурм. Это метод свободного генерирования идей.

Дискуссия. Рассматривая дискуссию, как коллективное обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью нахождения истины, необходимо помнить, что многое здесь зависит от ведущего. В этой роли лучше всего выступить учителю.

Деловая игра.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. Слово гипотеза происходит от древнегреческого – hypothesis – основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений. Дети часто высказывают самые разные гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют. Множество интересных гипотез рождается в результате попыток поиска ответов на собственные вопросы.

Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе:

Она должна:

- содержать предположение;

- быть проверяема, подтверждена;

- быть логически непротиворечивой;

- быть реально опровергаемая или доказуемая.

1.3. Типичные ошибки при выборе методов исследования

Ошибки, допускаемые при отборе методов исследования:

• Выбранные методы не соответствуют заявленной теме исследования и не позволяют проверить гипотезу;

• Методы не подходят для проведения обучающимися, основываясь на их возрастные особенности.

Для проверки гипотезы используют методы наблюдения и эксперимента.

Наблюдение – общенаучный метод познания. Оно включается во все виды деятельности и позволяет получить некоторую первичную информацию об объектах окружающего мира. Для того, чтобы проводить наблюдение, необходимо развивать такое качество, как наблюдательность, которую можно охарактеризовать как деятельность, направленную на анализ изучаемого, факта, события с целью выявления определённой закономерности. Этот метод относится в науке к числу наиболее употребимых.

Виды наблюдения:

- Неструктурированное (отсутствует детальный план, определён только объект)

- Структурированное (наблюдение по плану)

- Полевое (наблюдение в естественной обстановке)

- Лабораторное (наблюдение, при котором объект находится в искусственно созданных условиях)

- Открытое (наблюдение протекает в условиях осознанного факта присутствия исследователя, при этом исследователь своим присутствием не должен менять привычную обстановку)

- Скрытое (наблюдение ведётся с применением технических средств или визуально с такой позиции, когда присутствие наблюдателя не обнаруживается)

- Непрерывное (исследование контролируемого процесса ведётся от начала до конца)

- Непосредственное (при котором между объектом и исследователем имеются прямые отношения. Это наблюдение с помощью органов чувств).

- Опосредованное или косвенное (дополняет непосредственное наблюдение. Оно проводится с помощью тех или иных технических средств).

Научный эксперимент является методом исследования, обеспечивающим научно-обоснованную проверку правильности сформулированной в начале исследования гипотезы. В отличие от наблюдения, эксперимент позволяет искусственно отделить изучаемое явление от других, целенаправленно изменять условия его проведения.

Выделяют два вида экспериментов:

1. Лабораторный. Проводится в специально подготовленных условиях – лаборатории, где объект вычленяется из сложной системы взаимосвязей. Основные достоинства метода – активная позиция исследователя.

2. Естественный. По принципу организации он похож на наблюдение, но отличается от него активной позицией исследователя. Исследователь незаметно для испытуемых организует их деятельность таким образом, чтобы проявились необходимые особенности и качества. Либо экспериментатор, находясь в естественных условиях, наблюдает исходное состояние объекта, его развитие и исчезновение. При этом объект может быть подвергнут определённому воздействию со стороны экспериментатора.

1.4. Оценивания детских исследовательских работ

Критерии оценки исследовательских работ учащихся (максимальное количество баллов – 16 баллов)

| Критерии | Показатели |

| ||

| Оценка исследовательской работы |

| |||

| 1. Актуальность | 2б – Обоснована актуальность темы исследования 1б - Докладчик может обосновать только личную заинтересованность темой. 0б – Актуальность не обосновывается. |

|

| |

| 2. Научность исследования | 3б – Полный цикл исследования, включающий собственную программу наблюдений, или проведение эксперимента, обработку и анализ полученного материала; результаты достоверны, методики валидны ИЛИ исследование, проведённое на основе литературных источников, опубликованных работ, в котором выполнено сравнение по самостоятельно разработанным критериям, сделано обобщение, или классификация 2б - Исследование с привлечением первичных наблюдений, выполненных другими авторами, но есть собственная обработка результатов, анализ. 1б - Имеются элементы исследования, или результаты не вполне достоверны. 0б - Элементарная компилятивная работа, изложение известных фактов, истин. |

|

| |

| 3. Достижения автор | 2б – Высокая степень проработанности темы автором (продемонстрирована глубина знания автором избранной области исследования) 1б - Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы. 0б - Слабое ориентирование в исследуемой области |

|

| |

| 4. Креативность исследования | 2б – Оригинальность проблемы и / или оригинальность ее решения 1б – Есть оригинальные подходы к решению проблемы 0б – Оригинальность отсутствует как в постановке проблемы, так и в ее решении | | ||

| 5. Структура работы | 2б – В работе соблюдены все требования к ее структуре: введение, основная часть, заключение, список литературы, наблюдается полное соответствие выводов целям и задачам работы 1б - Часть требований к структуре работы не выполнена, или наблюдается неполное соответствие выводов целям и задачам работы 0б - Отсутствует логика изложения, выводы не соответствуют целям и задачам |

|

| |

| 6.Информационная компетентность | 3б - Используемые источники соответствуют замыслу работы, в тексте работы представлены цитаты, или имеются ссылки на список источников, список оформлен в соответствии с ГОСТом. 2б - Используемые источники соответствуют замыслу работы, в тексте работы представлены цитаты, или имеются ссылки на список источников, но список оформлен не по ГОСТу 1б – Список используемых источников недостаточен, или не соответствует замыслу работы; в тексте работы нет цитат, или ссылок на источники 0б - Используемая терминология недостаточна или некорректна. Источников для раскрытия темы недостаточно. |

|

| |

| 7. Качество оформления работы | 2б – Высокое качество оформления текста работы в соответствии с требованиями. 1б – В целом качество оформления текста работы хорошее, есть небольшие погрешности в оформлении 0б – Качество оформления текста работы низкое, требования к оформлению не соблюдаются |

|

| |

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования | ||||||||||||||||||

| 1 | Тема исследования | Воздух | ||||||||||||||||||

| 2 | Актуальность исследования | На Земле всё живое не может существовать без кислорода, который содержится в воздухе. Для выработки энергии и расщепления пищи все живые организмы используют кислород. Растениям кислород необходим для преобразования полученных ими энергию и питательных веществ | ||||||||||||||||||

| 3 | Проблема исследования | Изучить что же такое воздух? Узнать подробнее о богатстве природы- воздухе. | ||||||||||||||||||

| 4 | Объект исследования | воздух | ||||||||||||||||||

| 5 | Цель исследования | Знакомство с богатством природы – воздухом, расширение знаний о воздухе | ||||||||||||||||||

| 6 | Задачи исследования | 1. Ознакомить с важными свойствами воздуха. 2. Показать необходимость в воздухе для жизни человека, животных, растений. 3. 3. Раскрыть последствия загрязнения воздуха, изучив основные причины загрязнения воздуха. | ||||||||||||||||||

| 7 | Гипотеза исследования | Предполагая что: без воздуха не было бы жизни; воздух необходим для жизни всему живому | ||||||||||||||||||

| 8 | Методы исследования | Теоретические: - работа и анализ используемой литературы; - использование Интернет источников; 2. Исследовательские: - наблюдение - проведение опытов - анализ собранных данных. | ||||||||||||||||||

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный (2 недели) | ||||||||||||||||||

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Этап ориентирование

2. Этап разработки проекта

3. Этап реализации проекта

Практическая работа: Проведение инструкции и техники безопасности Проведение опытов по группам. Затем учащиеся делают выводы о проведенных опытах, составляю памятку «Свойства воздуха». 4) Этап презентации проекта Дети презентуют разработанные памятки, презентацию. Дети делают вывод о том, что воздух необходим для жизни всего живого на земле. 5) Этап оценивания проекта Обучающиеся оценивают свою работу, осуществляют взаимооценку. | ||||||||||||||||||

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Презентация «Power Point», проектор, ноутбук. Для проведения опытов: Для передвижения предметов с помощью воздуха- монеты, перышко, кубик, карандаш; для опыта «Загрязнение воздуха» - вата; для опыта «Какого цвета воздух» -цветная бумага; 4. для опыта «Выяснить что не имеет запаха» -корка апельсина для опыта «Воздух-дар природы» -соломинка, стакан воды

| ||||||||||||||||||

| 12 | Продукт исследования | Памятка «Свойства воздуха» | ||||||||||||||||||

| 13 | Перспектива исследования | Продукт реализованного проекта обучающиеся в дальнейшем могут использовать как памятку | ||||||||||||||||||

| 14 | Используемые источники | 1.Таралёва Е. А., Давыдова Г. Ю. Воздух — самое ценное на планете Земля // Юный ученый. — 2016. — №3. — С. 186-187.

2.Увлекательные опыты с воздухом”. ООО, “Издательство Астрель”, 2009 г.

3. Интернет – ресурс: http://21429s03.edusite.ru/p145aa1.html

|

Паспорт исследовательской работы должен строиться по следующему алгоритму: (основание)

1. определение темы в рамках обозначенного объекта исследования;

2. обоснование актуальности;

3. определение и формулировка научного аппарат исследовательской работы: проблема исследования, объект, цель, задачи, гипотеза, методы и тип исследования;

4. определение этапов работы над исследованием с указанием содержания деятельности;

5. определение оборудования для проведения исследования;

6. определение предполагаемого продукта исследования;

7. определение перспективы исследования;

8. оформление используемых источников.

Исходя из данного алгоритма был составлен паспорт собственной исследовательской работы по теме «Воздух и его свойства» (см. табл. 1).

Таблица 1

Паспорт исследования Козловой Дарьи

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | “Определение способов существования атмосферного давления” |

| 2 | Актуальность исследования | Роль атмосферного давления велика как в физике, так и в географии, биологии. Изучение атмосферного давления позволяет объяснить многие природные явления. Мы не видим атмосферное давление, хотя находимся под его влиянием ежедневно. Сегодня с помощью физических опытов, мы сможем пронаблюдать как работает атмосферное давление и на что оно способно. |

| 3 | Проблема исследования | Какими опытами можно подтвердить существование атмосферного давления? |

| 4 | Объект исследования | Атмосферное давление. |

| 5 | Цель исследования | Найти способы доказательства существования атмосферного давления. |

| 6 | Задачи исследования | ● Изучить научную литературу про атмосферное давление. ● Изучить методику проведения эксперимента. ● Провести собственный эксперимент по изучению давления. ● Доказать или опровергнуть гипотезу. |

| 7 | Гипотеза исследования | С помощью опытов можно подтвердить факт существования атмосферного давления и увидеть результаты его действия. |

| 8 | Методы исследования | Теоретические: -анализ литературы; Эмпирические: - эксперимент; - наблюдение; - опрос. |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный (одна неделя). |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Подготовительный этап: -Выбор проблемы исследования, её обоснование; -Анализ предстоящей деятельности; -Формирование творческой группы, распределение ролей в пределах группы; Проектировочный этап: -Подготовка материалов к исследовательской работе. -Планирование технологического процесса. -Разработка документации; определение форм выражения итогов проектной деятельности. -Выполнение технологических действий. Практический этап: -Дается определение тому, что такое атмосферное давление и в качестве каких явлений оно встречается людям в повседневной жизни, из всего увиденного и сказанного делаются выводы. -Саморефлексия, оценка результатов и процесса в целом. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Бутылка с широким горлышком, яйцо вареное, спички, горючее средство. |

| 12 | Продукт исследования | Буклет о том, что такое атмосферное давление и как оно может влиять на самочувствие человека. |

| 13 | Перспектива исследования | Данные опыты, помогут узнать существует ли атмосферное давление на самом деле, также про какие явления мы можем говорить, что здесь действует атмосферное давление. И каким образом атмосферное давление может влиять на человека. |

| 14 | Используемые источники | Словарь Русского языка С.И. Ожегова. Эксперименты, доказывающие существование атмосферного давления Малько Сергей Иванович https://school-science.ru/4/11/150?ysclid=ldodqtwuu3283496913 Атмосферное давление https://kipmu.ru/atmosfernoe-davlenie/?ysclid=ldodyez34r854290972 |

Раздел 3. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательной деятельности технологий деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание различных учебных предметов, курсов и во внеурочной деятельности.

Слово ― проект (в переводе с латинского – «брошенный вперед») в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Швединой определяется как ―замысел, план; разработанный план какого-либо сооружения, механизма, устройства. Это толкование получило свое дальнейшее развитие в виде определения проекта как прототипа, прообраза какого-либо объекта, вида деятельности.

Проект может рассматриваться как реалистический замысел о желаемом будущем, содержащий в себе рациональное обоснование и конкретный способ практического осуществления. Обобщенное понятие проекта может быть сформулировано следующим образом. Проект – это ограниченная во времени деятельность, представленная в виде мероприятий, направленная на решение социально значимой проблемы и достижение определенной цели, предполагающая получение ожидаемых результатов, путем решения связанных с целью задач, обеспеченная необходимыми ресурсами и управляемая на основе постоянного мониторинга деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков.

Многообразие проектов может быть классифицировано по следующим типологическим признакам:

- по доминирующей в проекте деятельности. Такой деятельностью может быть исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр.;

- по предметно-содержательной области: монопроект (в рамках одной области знания); межпредметный проект;

- по характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта):

- по характеру контактов (среди участников одного учебного заведения, класса, учебной группы, города. Региона, страны, разных стран мира);

- по количеству участников проекта;

- по продолжительности выполнения проекта.

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этого затруднения при рассмотрении в определенной ситуации.

Перечень ролей, которые предстоит «прожить» учителю в ходе руководства проектом:

• Энтузиаст, который повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и направляя их в направлении достижения цели.

• Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях.

• Консультант, который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к другим специалистам.

• Руководитель, который может четко спланировать и реализовать проект.

• «Человек, который задает вопросы», который организует обсуждение способов преодоления возникающих трудностей путем косвенных, наводящих вопросов, обнаруживает ошибки и поддерживает обратную связь.

• Координатор, который поддерживает групповой процесс решения проблем.

• Эксперт, который дает четкий анализ результатов как выполненного проекта в целом, так и отдельных его этапов [2, c. 189].

Каждый учебный проект содержит в себе определенные этапы организации работы над проектом.

| Этап | Содержание работы |

| Подготовительный | Определение темы. Анализ проблемы. Формулировка цели, задач. |

| Организационный | А) Определение источников необходимой информации. Б) Определение способов сбора и анализа информации. В) Определение типа проекта, способа представления результатов, продукта проектной деятельности. |

| Практический | Сбор и уточнение информации (интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.д.). Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. Выбор оптимального варианта хода проекта. Поэтапное выполнение задач проекта. |

| Презентационный | Публичная презентация продуктов проектной деятельности. |

| Аналитический | Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого. Подготовка описания проекта. |

Учебный проект должен содержать следующие структурные элементы:

титульный лист;

содержание;

введение;

описание исследования;

заключение (результаты исследования).

Введение должно содержать:

описание и результат анализа проблемных вопросов избранной специальности с целью выбора и формулировки темы учебного проекта;

описание противоречия, проблемы, проблемной ситуации, проблемного вопроса для проведения исследования;

обоснование актуальности, практической полезности темы учебного проекта;

цель и задачи для проведения исследования;

гипотезу исследования;

перечень и описание методов исследования на каждом этапе выполнения исследовательской работы.

Общий объем введения не менее 2 страниц.

Описание исследования должно содержать:

план этапов выполнения исследовательской работы;

описание дополнительной информации и экспериментальных данных для проведения исследования, выявленных в ходе поиска в сети Интернет;

собственно процесс исследования.

Заключение должно содержать представление результатов исследования.

В качестве приложений может быть использован фотоотчёт о проведённом мероприятии, фотографии изготовленной модели, изготовленных творческих работ и т.п.

В обязательном порядке к описанию проекта прилагается продукт проектной деятельности (или фотографии /видеозаписи/ аудиозаписи, на которых запечатлён продукт проектной деятельности) [1, c. 49].

Продуктом проектной деятельности могут быть аналитические материалы, обзорные материалы, стендовый доклад, художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, макет, иное конструкторское изделие, мультимедийные продукты и др.

3.1. Отличие исследовательской работы от проектной.

В современной литературе по педагогике и педагогической психологии нередко приходится сталкиваться с тем, что понятия «проектное обучение» и «исследовательское обучение», «метод проектов» и «исследовательские методы обучения» строго не определяются, а потому не всегда четко дифференцируются, хотя даже беглый взгляд позволяет увидеть существенную разницу между ними. Выяснение сути этих понятий представляется принципиально важной задачей с точки зрения современной образовательной практики.

Первым шагом на пути поиска сходства и различий между вышеназванными понятиями, вероятно, может быть обращение к их общепринятому содержанию, фиксирующемуся в обыденных представлениях. Начнем с понятий «проект» и «проектирование».

Проект - слово иноязычное, происходит оно от латинского рго-jectus. Уже его прямой перевод объясняет многое - «брошенный вперед». В современном русском языке слово «проект» имеет несколько весьма близких по смыслу значений. Так называют, во-первых, совокупность документов (расчетов, чертежей и др.), необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия; во-вторых, это может быть предварительный текст какого-либо документа и, наконец, третье значение - какой-либо замысел или план. В свою очередь проектирование, в наиболее упрощенном виде, можно рассматривать как процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта или состояния).

Теперь обратимся к общепринятой трактовке понятия «исследование». Исследование в обыденном употреблении понимается преимущественно как процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека.

Таким образом, проектирование и исследование - изначально принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование - бескорыстный поиск истины, а проектирование - решение определенной, ясно осознаваемой задачи.

Проектная задача

«Встреча в лесу»

1 класс

Учитель: Козлова Дарья Павловна

06 марта 2023

I. Эмоциональный настрой

Громко прозвенел звонок –

Начинается урок.

Ваши ушки на макушке,

Глазки широко раскрыты.

Слушайте, запоминайте,

Ни минуты не теряйте!

Улыбнулись друг другу,

Пожелали мысленно удачи.

II. Постановка задач

- В гостях у нас будущие первоклассники. Они попробуют побыть сегодня в роли первоклассников.

- Сегодня не совсем обычный урок.

СЛАЙД 1 Будем решать проектную задачу «Встреча в лесу.

III. Введение в тему

Описание проектной задачи

(С текстом задачи выдаётся набор картинок, среди которых присутствуют лишние («зашумление»), альбомный лист и текст про ежа.)

«Встреча в лесу»

СЛАЙД 2

Семья Миши часто ходит в лес, им нравится собирать грибы, ягоды, любоваться природой и наблюдать за животными. О своих походах Миша любит рассказывать друзьям, потом ребята к Мишиным рассказам рисуют рисунки, делают аппликации и показывают их Мише, чтобы узнать, какая работа больше похожа на то, что он видел.

- А недавно Миша со своей семьёй приготовили для друзей необычный рассказ с заданиями. Если они всё сделают правильно, то у них получится картина.

-Справятся ли ребята? Давайте и мы попробуем.

- Как удобнее будет работать? (в группах)

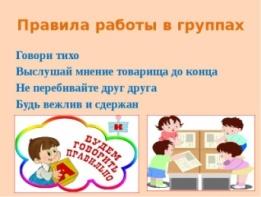

- Вспомним правила работы в группе.

СЛАЙД 3 Правила работы в группе.

IV. Решение практической задачи

- Каждая группа получает текст с заданиями, альбомный лист и набор картинок.

- Задания читайте до конца и внимательно.

1 ЗАДАНИЕ

- Узнайте, кого Саша встретил в лесу.

-![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Возьмите картинки с изображением животных и найдите ту, которая соответствует данной схеме:

Возьмите картинки с изображением животных и найдите ту, которая соответствует данной схеме:

- Наклейте картинку – отгадку в центре нижнего края листа бумаги. (ёжик)

2 ЗАДАНИЕ

- Прочитайте слово по первым буквам картинок. Напишите это слово в пустые клеточки.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Найдите картинку – отгадку и наклейте на лесного жителя так, чтобы листочек был направлен в правую сторону. (яблоко)

3 ЗАДАНИЕ

- Выполните действия и напишите полученное слово.

Ё + ЛО +К И– О +А – И =

-![]() Картинку – отгадку наклейте в левый нижний угол. (ёлка)

Картинку – отгадку наклейте в левый нижний угол. (ёлка)

4 ЗАДАНИЕ

- Составьте слово, расставив предметы в порядке уменьшения.

| ы | р | и | г | б |

|

|

|

|

|

|

- Картинку – отгадку наклейте с правой стороны от животного. (грибы)

5 ЗАДАНИЕ

- Допишите пропущенные буквы.

…тол ...лон анана… ча…ы капу…та

- Найдите рисунок предмета, который начинается на пропущенную букву.

- Наклейте его в верхнем правом углу листа. (солнце)

6 ЗАДАНИЕ

- В правом нижнем углу нарисуйте предмет, возле которого стоял Саша. Этот предмет стал домом – теремом для многих животных. О нём мы слушали рассказ вчера. Его высота не должна быть выше лесного жителя. (гриб)

7 ЗАДАНИЕ

- Раскрасьте картинку, которая получилась у вас и добавьте недостающие элементы по нижнему и верхнему краю листа.

8 ЗАДАНИЕ

- Придумайте название своей картины, запишите его на листе.

9 ЗАДАНИЕ

- Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Тело ежа покрыто короткими тёмными иголками длиной до 3 см. Мордочка вытянутая, подвижная, нос острый и постоянно влажный. Глаза чёрные, круглые. Уши короткие, задние ноги длиннее передних. У ежа 36 зубов.

Питается ёж в основном насекомыми (жуками) и их личинками, слизнями, улитками, дождевыми червями. Из растительных кормов он предпочитает жёлуди. Ёж очень прожорлив.

Путешествуя по лесу и цепляясь иголками за траву и ветки, ежи собирают на себя огромное количество насекомых-паразитов, укусы которых вызывают у них страшный зуд. А чтобы избавиться от этих мучителей, ежи накалывают на иголки яблоки, кислый сок которых уничтожает и блох, и клещей.

Ёж уничтожает вредных насекомых: майских хрущей, волосатых жужелиц, гусеницы монашенки и непарного шелкопряда. В то же время ёж приносит и вред: уничтожает птенцов и яйца гнездящихся на земле мелких птиц.

1. Название картины._______________________________________________________________

2. Какую пользу приносит ёж? ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.Какой вред приносит ёж? __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.Для чего ежам яблоки? ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Чем питаются ежи? _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 10

Выступление групп.

Заключение

На сегодняшний день в России существуют старые традиции реализации данного подхода, которые уже изживают себя, поскольку являются малоэффективными и не удовлетворяют современные требования.

На территории всей страны создаются и функционируют малые академии наук и научно-технические общества, которые и являются «исполнительным органом» проектной деятельности. Они приносят огромную пользу, но могут приносить ещё большую.

Основная цель таких заведений - это создание модели функционирования академических исследовательских объединений. Дети, которые принимают участие в подобных мероприятиях, - это будущие учёные и профессионалы, которым предстоит двигать колесо истории.

Обучение в таких обществах проводится более индивидуализировано и качественно, здесь есть время выслушать каждого, и каждый может реализовать любой свой проект. Современные образовательные стандарты направлены на то, чтобы минимизировать нагрузку на детей. Следует уменьшить количество, но повысить качество.

Проектно-исследовательская деятельность в дополнительном образовании становится всё более популярной. Изначально внедрение данной деятельности происходило только в основном процессе обучения, но позже стало ясно, что она может быть полезна и применима на различных кружках, факультативах и курсах. Эта сфера образования только начинает развиваться, поэтому печатных трудов, посвященных данной теме, практически нет.

Каждый желающий может обратиться к ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность, описываемая в государственном стандарте, позволит понять основные моменты данного подхода. Наиболее активно он применяется в сфере информационных технологий. Это позволяет воспитать компьютерно грамотного человека, который сумеет выразить свои идеи и проекты при помощи современной техники и оборудования. Первые опыты применения данного подхода уже дали свои положительные результаты. Обучение проводится с учащимися 7-16 лет. Поскольку работа должна быть творческой, то каждый волен сам выбирать желаемую тему и способы её представления.

Список используемой литературы

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. –М.: Просвещение, 2015.

Исследовательская и проектная деятельность младших школьников. Рекомендации для учителя. Проекты. Автор составитель В. Ф. Феоктистова. — Издательство «Учитель» Волгоград, 2011. 2.

Кулик Е. Н. «Организация исследовательской деятельности учащихся в начальной школе». – 2014.

Кравец Т. Н., Телеганова М. В., Спутай С.Младшие школьники проводят исследование //Начальное образование.- 2015, № 2. 4.

Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб.-метод. Пособие / К. Ю. Ксензова. — М.: Педагогич. общ-во России, 2011.

49