Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

Автор: Студент отделения

«Преподавание в начальных классах»

Группа 20П-4

Степанова Татьяна Олеговна

Красноярск, 2023

Аннотация

Методические рекомендации разработаны с учетом Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, который выделяет определенные требования для школы. Они помогут при составлении исследовательских и проектных работ в урочное и внеурочное время.

Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а также студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составитель: Степанова Т.О.– студентка 3 курса КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» отделения «Преподавание в начальных классах».

Организация проектно-исследовательской работы обучающихся в начальной школе/ Степанова Т.О. КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького». – Красноярск, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка 4

Глава 1. Исследовательская деятельность. 5

1.1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании. 5

1.2. Типичные ошибки при выборе темы и методов исследования 7

1.3. Оформление и защита паспорта исследования 8

Глава 2. Проектная деятельность. 13

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании. 13

2.2. Требования для реализации проектной деятельности 13

2.3. Разработка собственной проектной задачи 16

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 18

Приложение 1 19

Пояснительная записка

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования выдвигают одной из основных задач современного образования достижение нового, современного качества образования. Под новым качеством образования понимается ориентация на развитие личности ребенка, его познавательных и созидательных способностей. Выпускник школы должен быть готов к самостоятельной и ответственной работе в конкретных трудовых или учебных ситуациях. Мир труда и будущая профессиональная деятельность требует от него сформированных необходимых для работы и жизни качеств: активности, гибкости мышления, способности к постоянному обучению, адаптации в социальной и профессиональной сфере и т.д.

В Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта начального общего образования формируется идея реализации личностно-ориентированной, развивающей модели массовой начальной школы, содержание образования в которой будет ориентировано на обеспечение самоопределения, саморазвития личности, на овладение способами познавательной деятельности, приобретение детьми опыта различных видов деятельности. Это требует создания в образовательной практике определённых педагогических условий для включения младших школьников в активную познавательную деятельность, в частности учебно-исследовательскую. [1, с. 55]

«Может ли младший школьник быть исследователем?».

Многие считают, что исследователем человек может стать только тогда, когда приобретёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас знаний и умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний, тот, кто исследует должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать вывод». У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться и, как известно, именно период жизни младших школьников отличается огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. Но чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых.

Данные методические рекомендации имеют следующую цель: оказание помощи педагогическим работникам и в выработке решений, разработке собственной проектно-исследовательской деятельности, основанных на представленных разработках.

В данном пособии раскрываются аспекты организации проектной деятельности младшего школьника. Представлены теоретические исследования, раскрывающие актуальность и содержание проектной деятельности, опыт конструирования исследовательских проектов как средства организации проектной деятельности младших школьников.

Данные разработанные рекомендации должны оказать помощь начинающим учителям и студентам в создании и организации собственных исследовательских и проектных работ.

Глава 1. Исследовательская деятельность. 1.1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании.

В связи с внедрением нового ФГОС в педагогической практике стала актуальна проблема формирования УУД, в число которых можно включить и исследовательские умения.

Исследовательской считается работа, направленная на получение новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на наиболее актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие противоречия, имеющие место в практике. [2, с. 92]

Главное в учебно-исследовательской деятельности не новые факты, а алгоритм ведения исследования, который может быть использован в исследованиях любой сложности и тематики уже не в стенах школы. Учебно – исследовательская деятельность является видом научно- исследовательской деятельности. Многие авторы подчеркивают, что умственная деятельность ученого, делающего открытие, и умственная деятельность ребенка, познающего и открывающего знание «только для себя», идентичны по своей внутренней сущности. Но самое важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя собственные исследования, ставя эксперименты и др.), чем получать добытые кем-то знания в «готовом виде». [2, с.93]

В ходе реализации исследовательской работы было продемонстрировано данное явление. Когда учащийся самостоятельно познает что-то новое для себя, а главное – ему это интересно, изучаемый материал остается надолго в памяти каждого. Исследование должно полностью погружать в деятельность, ставить ученика в ответственное положение, где процесс и результат работы будет зависеть от каждого.

Можно выделить общие цели исследовательской деятельности учащихся:

- установление непосредственно воспринимаемых эмпирических свойств изучаемых объектов;

- изучение истории возникновения, развития, преобразования предмета исследования;

- изучение конкретных данных об изученном объекте на основе широкого круга информации;

- установления взаимосвязей объекта исследования с окружающей действительностью, другими объектами, событиями;

- выявление возможностей исследуемого объекта (реальных и выдуманных) и др.

Задачи учебно-исследовательской деятельности детей:

- развитие мотивации к процессу получения знаний;

- ознакомление с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; знакомство с природой научного знания, методами исследований;

- формирование умений осуществляется через учебное исследование, работать с информацией, организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, анализировать и оценивать ее, презентовать результат;

-развитие творческого, критического мышления, расширения кругозора учащихся;

-развитие умений, способствующих саморазвитию обучающихся: самовыражения, самопрезентации и рефлексии;

-воспитание целеустремленности, самостоятельности, инициативности, творческого отношения к делу.

Виды проводимых исследований:

а) по содержанию:

1.исследование, направленное на выявление свойств изучаемых объектов. При данном исследовании задействованы все виды анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус, тактильные), что позволяет описать явные свойства предметов; используются знания о классах предметах, взаимосвязях с другими предметами и т.п.;

2.вербальное исследование, сущность которого заключается в постановке детьми вопросов и нахождению ответов на них. Значение вопросов неоценимо для развития ребенка. В начальной школе важно учить задавать проблемные вопросы, что позволяет впоследствии развивать умение видеть и вычленять проблемы;

3. комплексное исследование, которое может включать в себя все предшествующие виды исследовательского поведения или часть из них;

4.собственное исследование, направленное на всестороннее (возрастосообразное) изучение предмета, целенаправленное, включающее определенные этапы, действия, средства.

Каждый из видов исследований характерен для детей определенного возраста. Первый и второй вид свойственен первоклассникам, затем, постепенно овладевая знаниями и исследовательскими умениями, обучающиеся способны осуществлять более полные и сложные учебные исследования.

б) по количеству участников: индивидуальные (самостоятельные), групповые (несколько человек из класса), коллективные (весь класс);

в) по месту проведения: урочные, внеурочные;

г) по времени: кратковременные или долговременные;

д) по теме: предметные, свободные. [3, с.106]

1.2. Типичные ошибки при выборе темы и методов исследования

Любое исследование начинается с выбора темы. Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребёнок, вопросов;

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.;

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности).

Выбор темы является ключевой задачей в составлении исследовательской работы. От нее зависит сам фундамент, содержание и смысл проделанной деятельности. Именно поэтому надо очень внимательно подходить к формулировке и выбору темы, выбирать точные и правильные слова, понятия, термины.

Педагог начальной школы и дополнительного образования Самсонова В.П. дает следующие рекомендации при выборе и формулировании темы исследования.

1. Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

Не стоит навязывать ученику тему исследования. Необходимо предоставить ему выбор, так как исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ребёнку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлечённым в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие.

3. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае надо понимать не только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.

4. Название работы должно чётко отражать её содержание.

5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника ограничена. Часто дети не доводят начатое дело до конца. Выполнить задание «на одном дыхании» практически очень сложно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали от ребёнка длительного времени.

6. Тема должна быть конкретной.

7. Название работы может и не включать в себя слово проблема, но, тем не менее, она должна подразумеваться. [5, с. 8]

Ошибки, допускаемые при отборе методов исследования:

• Выбранные методы не соответствуют заявленной теме исследования и не позволяют проверить гипотезу;

• Методы не подходят для проведения обучающимися, основываясь на их возрастные особенности.

Для проверки гипотезы используют методы наблюдения и эксперимента.

Наблюдение – общенаучный метод познания. Оно включается во все виды деятельности и позволяет получить некоторую первичную информацию об объектах окружающего мира. Для того, чтобы проводить наблюдение, необходимо развивать такое качество, как наблюдательность, которую можно охарактеризовать как деятельность, направленную на анализ изучаемого, факта, события с целью выявления определённой закономерности. Этот метод относится в науке к числу наиболее употребимых.

1.3. Оформление и защита паспорта исследования

Паспорт исследовательской работы должен строиться по следующему алгоритму: (основание)

1. определение темы в рамках обозначенного объекта исследования;

2. обоснование актуальности;

3. определение и формулировка научного аппарат исследовательской работы: проблема исследования, объект, цель, задачи, гипотеза, методы и тип исследования;

4. определение этапов работы над исследованием с указанием содержания деятельности;

5. определение оборудования для проведения исследования;

6. определение предполагаемого продукта исследования;

7. определение перспективы исследования;

8. оформление используемых источников.

Исходя из данного алгоритма был составлен паспорт собственной исследовательской работы по теме «Почему же мы плачем от лука.» (см. табл. 1).

Таблица 1

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Почему мы плачем от лука? |

| 2 | Актуальность исследования | Каждый из нас сталкивался с таким овощем, как лук. Во время приготовления пищи лук является незаменимым продуктом, он придает блюду свою насыщенность и вкус. Однако, при нарезке лука большинство людей испытывают дискомфорт, а именно – у людей начинают активно идти слезы и болеть глаза. Почему же возникает такая реакция на обычный овощ? Можно ли избежать подобных последствий? |

| 3 | Проблема исследования | При нарезке лука начинают активно выделяться слезы и болеть глаза |

| 4 | Объект исследования | Лук |

|

| Предмет исследования | Безопасные способы нарезки лука |

| 5 | Цель исследования | Изучение различных способов нарезки лука для предотвращения последствий. |

| 6 | Задачи исследования | Подготовительный этап 1. Изучить историю лука. 2. Изучить состав лука. 3. Провести опрос о знании моих одногруппников о различных способах нарезки лука. Исследовательский этап 4. Определить экспериментально, при каких условиях от лука не плачут. Итоговый этап 5. Разработать памятку о методах нарезки лука.

|

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что в процессе нарезки лука слезы и боль в глазах могут отсутствовать. |

| 8 | Методы исследования | Теоретический Опрос Эксперимент |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | экспресс исследование (1 день) |

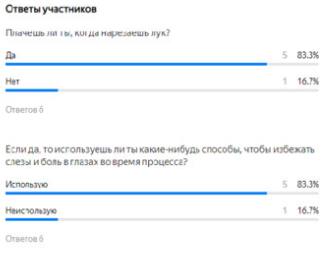

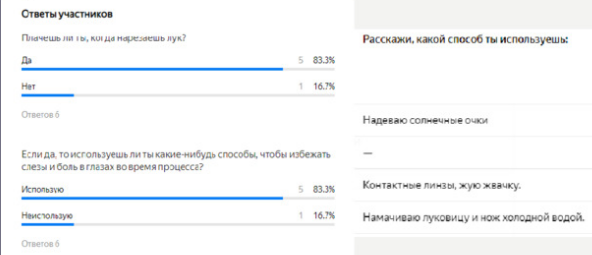

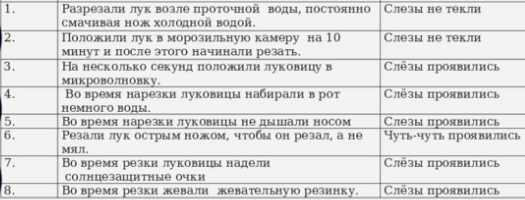

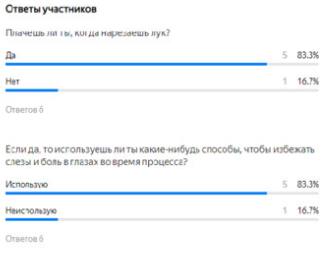

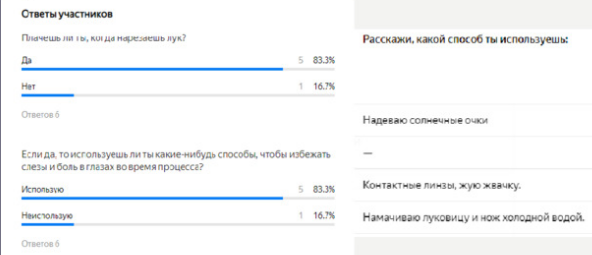

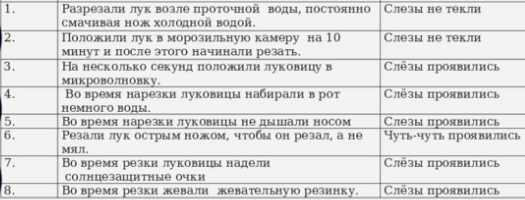

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Подготовительный этап Первоначально был проведен опрос среди моих одногруппников на выяснение того, какими же способами пользуются они во время нарезки лука, а также плачут ли во время процесса.   Выяснилось, что большинство из одногруппников испытывают дискомфорт во время процесса, поэтому активно используют различные методы. На данном этапе производится изучение истории и состава лука при помощи групповой работы. Одногруппники читают тексты, выделяют для себя важную информацию, после чего делятся ей друг с другом. Исследовательский этап После изучения исторического содержания, производится переход к исследовательской части. При помощи нескольких головок лука, осуществляется опыт по определению способа нарезки, который будет являться более эффективным и комфортным в использовании. На слайде показаны некоторые способы, которые могут быть эффективны, но все же требуют проверки. Также можно использовать те методы, которыми каждый пользуется самостоятельно. Итоговый этап По окончании опыта данные фиксируются в памятку, где определяются более действенные методы.  |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Репчатый лук, нож, жевательная резинка, вода, микроволновка, холодильник, солнечные очки. |

| 12 | Продукт исследования | Памятка. |

| 13 | Перспектива исследования | В ходе исследования выясняется значение лука для народов разных стран. Выясняется, что слёзы у человека вызывает лакриматор, содержащийся в луке. Также существуют способы нарезки лука, благодаря которым можно избежать слёз. В дальнейшем планируется поиск других способов и продолжение заполнения памятки. |

| 14 | Используемые источники | https://www.greeninfo.ru/vegetables/allium_cepa История лука и его свойства. |

Из проделанной работы можно сделать вывод, что паспорт исследование является лицевой частью. С него начинается основной процесс создания исследовательской работы. Важно понимать, в чем заключается отличия от предмета и объекта исследования. Проблема должна отражать современность вопроса, быть актуальной для каждого человека, а самое главное - включать в себя изучаемые объект и предмет. В процессе реализации проекта конечным результатом выступает продукт, который должен нести за собой определенную пользу, быть «ответом» на проблему, поставленную ранее.

Глава 2. Проектная деятельность. 2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании.

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата.

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства.

Целью проектной деятельности в школе не является получение продукта. Для школьника - проектная деятельность мотивирована стремлением к самостоятельности, для педагога она является средством решения педагогических задач. По мнению К.Н. Поливановой, проектная деятельность не может и не должна заменять собой учебную деятельность и быть единственной деятельностью в школе [6, с. 67].

Основные требования к проекту

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской, информационной, практической.

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида продукта и формы презентации.

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы.

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

2.2. Требования для реализации проектной деятельности

Для того, чтобы учащиеся могли самостоятельно и ответственно подойти к созданию собственных проектов, необходимо учесть ряд следующих сформированных умений:

Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений, лежащих в основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения, к которым относится:

умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю в ситуации “дефицита” информации или способов действий);

умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали);

умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое мнение, аргументировано, его доказывать);

умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение).

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда дети совместно с учителем в учебных ситуациях “открывают” и доступно для себя формулируют необходимые “Правила общения”, регулирующие как внешнюю сторону, построение высказываний, так и внутреннюю сторону, содержание высказываний.

Во-вторых, вторым показателем готовности младших школьников к проектной деятельности выступает развитие мышления учащихся, определенная “интеллектуальная зрелость”. Прежде всего, имеется в виду сформированность обобщенности умственных действий как интегративной характеристики, включающей в себя:

развитие аналитико-синтетических действий;

сформированность алгоритма сравнительного анализа;

умение вычленять существенный признак, соотношение данных, составляющих условие задачи;

возможность выделять общий способ действий;

перенос общего способа действий на другие уче

бные задачи.

При этом качественными характеристиками развития всех составляющих обобщенности умственных действий у учащихся начальной школы являются широта, мера самостоятельности и обоснованность.

Проектная деятельность является современным этапом в жизни школьника. Некоторые учащиеся могут испытывать трудности в процессе реализации. Учитель должен понимать, что трудности в создании проектов – это совершенно нормально. Проектная деятельность нацелена на проверку сформированности УУД, которые выдвигает ФГОС стандарт, поэтому подобный формат работы можно перенаправить на закрепление полученных знаний умений и навыков в интересной для учащихся форме.

Для проектной деятельности обучающимся необходимо:

Провести подготовительную работу.

Учащемуся понадобятся до определённой степени, сформированные специфические умения и навыки проектирования для самостоятельной работы. Формирование их целесообразно проводить не только в процессе проектной деятельности, но и в рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные. Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы на уроке, самоанализ, рефлексия.

Следующие умения и навыки проектной деятельности необходимо формировать у младших школьников в процессе работы над проектом или вне него:

- презентационные умения и навыки: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности;

- слушать и понимать других, взаимодействовать внутри группы;

- поисковые умения и навыки: находить информацию в журналах, Интернете, формулирование ключевых слов;

- информационные умения и навыки: поиск и выделение главного, приём и передача информации, представление в различных формах.

Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащиеся. Но в условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его формулирования.

Обеспечить заинтересованность обучающихся в проектной деятельности.

Необходимо педагогически грамотно сделать погружение младших школьников в проектную деятельность, заинтересовать проблемой, практической пользой.

Создавать группу не более 5-8 человек.

Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной деятельности.

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружающий мир, изо, технология.

После завершения проектной деятельности важно предоставить младшим школьникам возможность рассказать о проделанной работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес.

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность неоднородна на разных этапах школьной жизни ребенка. Она выполняет разные функции, служит разным целям, строится по-разному. Проектная деятельность в начальной школе необходима. Она помогает развивать творческие способности, самостоятельность, воображение учащихся, а также умения сотрудничать и договариваться в коллективе. Можно сказать, что проектная деятельность является средством обучения и развития личности младших школьников.

2.3. Разработка собственной проектной задачи

Учитывая все вышеперечисленные требования по организации проектной задачи, мной была создана собственная разработка. Идея проектной задачи заключается в следующем:

Таблица 2

| Название проектной задачи | «Одежда народов нашего края» |

| Предмет | Математика, окружающий мир |

| Класс | 2 |

| Вид задачи | Межпредметная проектная задача, одновозрастная |

| Место проектной задачи в образовательном процессе | Проводится во внеурочное время. |

| Цели и педагогические задачи (педагогический замысел) | Демонстрация комплексного использования освоенных предметных и метапредметных умений в нестандартных условиях квазиреальной ситуации; Отработка навыков сотрудничества в микрогруппах: коллективно – распределительная деятельность при решении ряда практических задач. |

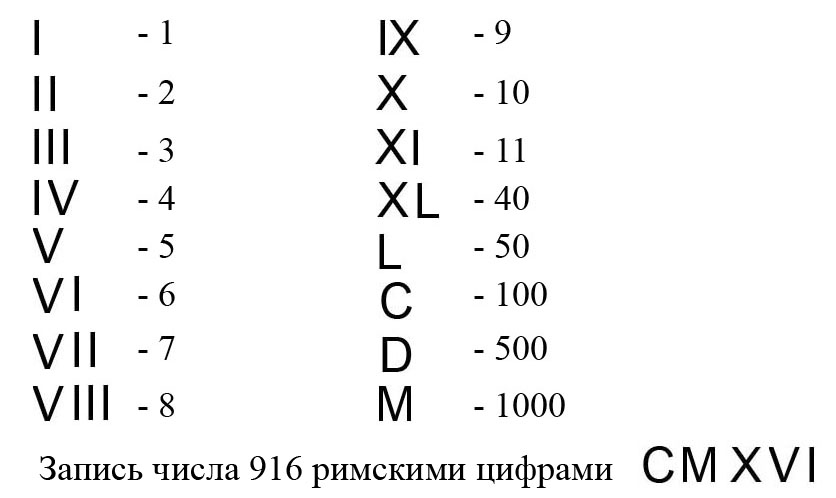

| Знания, умения и способы действия, на которые опирается задача | Предметные результаты: Окружающий мир: Демонстрируют знания о населении этнических групп нашего края, их традициях и обычаях. Математика: Демонстрируют умения перевода римской системы счисления. Метапредметные результаты: Познавательные: решают учебную задачу, представленную в знаково-символической форме; Регулятивные: осуществляют самооценку; определяют последовательность действий. Коммуникативные: договариваются для выполнения коллективно – распределительной работы при решении ряда задач. |

| Планируемый педагогический результат | Применяют предметные и метапредметные умения в нестандартных условиях для решения проблемы. |

| Способ и формат оценивания результатов работы | Правильность выполнения предметных заданий при помощи разработанных критериев. |

Для подробного ознакомления с проектной задачей, смотреть приложение 1.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования нового поколения от 31 мая 2021 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2021. – 55 с

2. Мастрюков, А. В. Как выбрать тему исследования. Практические рекомендации для участников НШО «Эрудит» ГБОУ СОШ № 4 пгт Алексеевка, г. о. Кинель Самарской области / А. В. Мастрюков, О. В. Петина. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2017. — № 4 (13). — С. 92-94.

3. Матяш, Н.В. Проектная деятельность младших школьников: книга для учителя начальных классах/ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – Москва: Вентана – Граф, 2017. - 106 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://urok.1sept.ru

4. Малиновская, Е.А. Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся. – 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://urok.1sept.ru.

5. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К. Н. Поливанова. — 2-е изд.— М.: Просвещение, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru.

6. Самсонова, В.П. Методические рекомендации по организации исследовательской деятельности младших школьников. – 2018 г. – 32 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nsportal.ru.

Приложение 1

Тема: Одежда

Форма: проектная задача

Задачи:

- Знакомство обучающихся с предметами одежды малых этнических групп, проживающих на территории Красноярского края.

Метапредметные результаты:

Коммуникативные:

- Осуществляют работу в группах

Познавательные:

- Знакомятся с предметами одежды малых этнических групп

Регулятивные:

- Создают свой продукт (создают свои проекты, заполняют дневники исследователя)

Дизайн среды: Учебный класс, парты, проектор.

Средства: Раздаточный материал.

Оборудование: Интерактивная доска, проектор.

| Этапы | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Организационные формы деятельности |

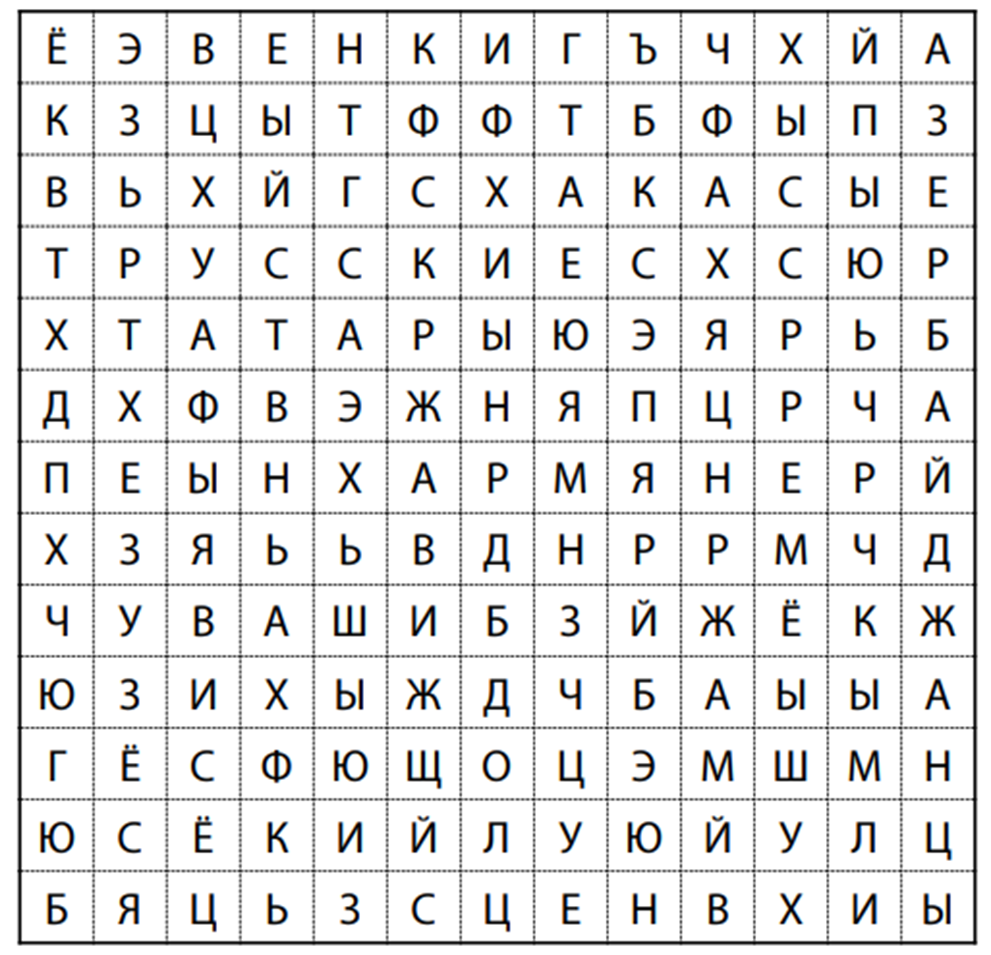

| Мотивационный | У: приветствие учащихся, мотивация на продуктивную работу Перед началом занятия разделитесь на группы по 4 человека. Мне бы хотелось поинтересоваться у вас, как вы понимаете такой предмет, как краеведение? У: Все ваши варианты, несомненно, можно считать верными, поэтому для большей конкретики мы обратимся в словарь Ожегова. В нем говорится, что Краеведение - Изучение отдельных местностей страны с точки зрения их географических, культурно-исторических, экономических, этнографических oco6eнностей. То есть на данном предмете мы можем подробнее познакомиться с вами с различными культурными ценностями множества народов, которые проживают в нашем крае. У: А кто-нибудь из вас задавался вопросом: «кто же проживает в нашем крае?» Что за малые народы? У: Давайте попробуем вместе с вами узнать, сколько же малых групп проживает на территории Красноярского края, а главное – кто именно. *Задание: расшифруй римскую цифру, игра – «найди слова»* У: Молодцы, все смогли справиться с заданием. Теперь мы имеем представление о том, кто же проживает вместе снами в нашем крае, но наверняка у их культуры есть отличительные черты, как вы думаете – какие?

| У: приветствуют учителя У: высказывают свои предположения о краеведении У: предположения учащихся У: Выполняют задания 150 Ответы У: Предположения учащихся – одежда. | Фронтальная |

| Деятельностный | У: Верно, одним из отличительных черт является национальная одежда. Перед вами лежат тексты, а также картинки с национальной одеждой разных национальностей. Прочитайте тексты и сопоставьте картинки с ними. Вашей главной целью является создание своих проектов о тех национальностях, что находятся у вас. После каждая группа представит свои разработки. В процессе разработки своих проектов каждый из вас должен заполнять журнал юного краеведа. Во время выступления своих одноклассников также фиксируйте полученную информацию.

| У: выполняют работу в группах У: Представляют свои проекты | Групповая |

| Рефлексивный | У: Расскажите, что именно вы занесли в свои журналы? Выставка проектов.

| У: рассказывают о том, что они зафиксировали в свои журналы

| Фронтальная |

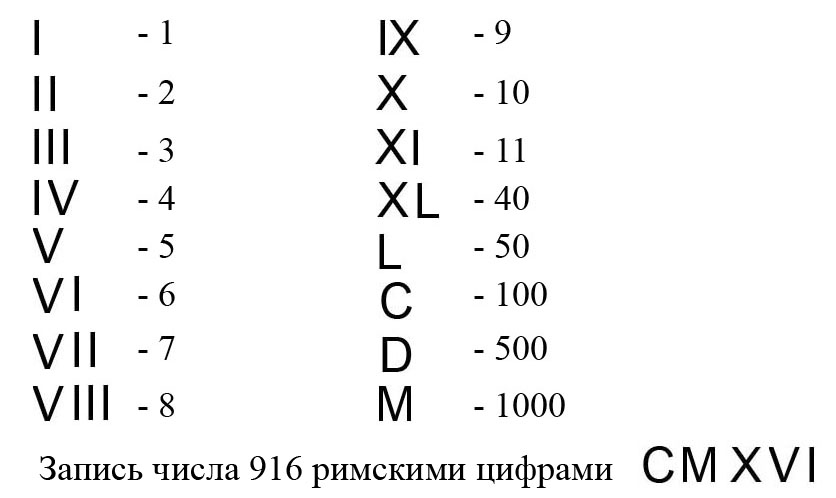

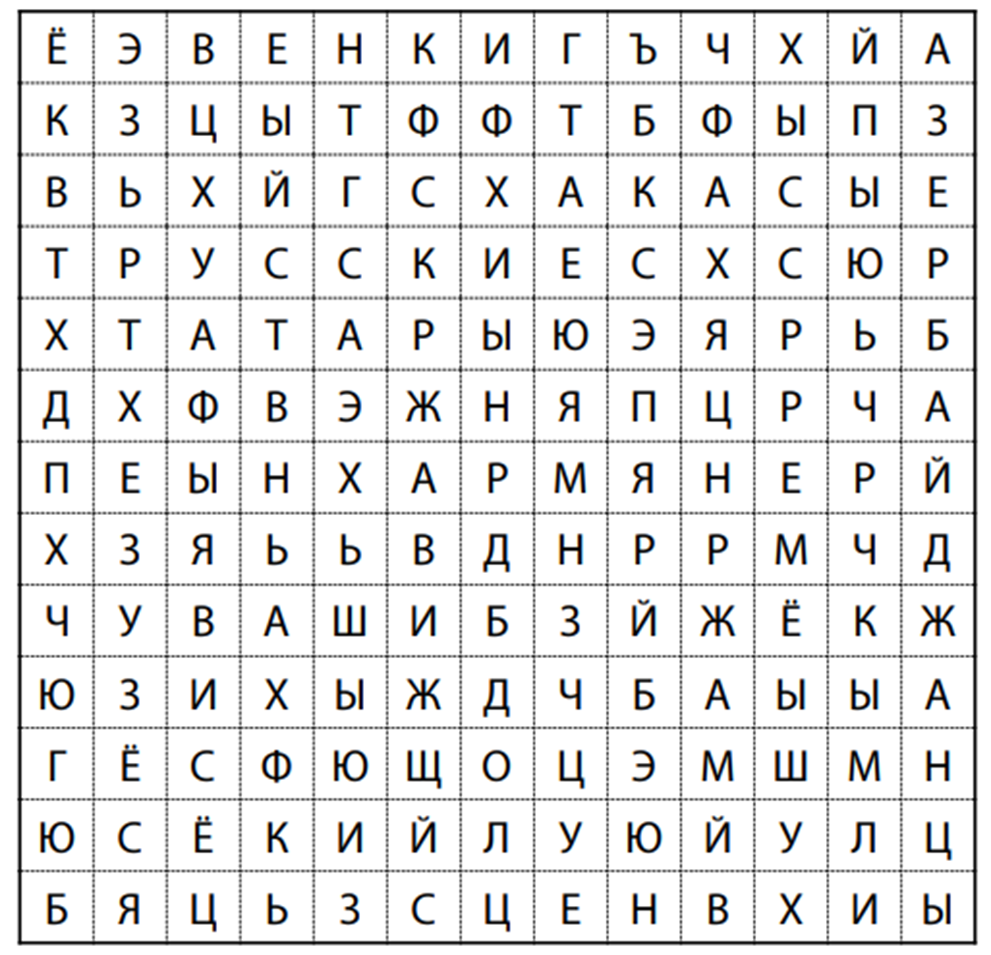

Введение

Расшифруйте цифру и напишите верный ответ.

На территории Красноярского края проживает более CLIX (____) представителей разных национальностей.

Вспомогательная таблица:

Запишите национальности, которые вы нашли в задании «Национальности края»:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Якуты

Якутский национальный костюм создавался специально для сложных климатических условий Севера. В основном, это — верхняя одежда с ярко выраженными народными орнаментами, украшениями и элементами. Костюм национальный якутский того времени создавался из меха разношерстных животных, грубых сукна и шелка, кожи. Уже в христианскую эпоху (17-18 века) традиционный набор верхней одежды изготавливался из шкуры и меха домашних животных, поскольку основным видом деятельности якутов было коне- и скотоводство. Особую популярность получили замша, кожа и мех короткошерстных домашних животных. Для дополнительного утепления в особо морозные периоды, якутские умельцы использовали шкуры зверей с пушистым, длинношерстным мехом. Этот вариант выглядел больше как декоративное украшение классического национального костюма: меховые полоски нашивались по периметру верхней одежды, в качестве манжетов на рукава, а также — широкие теплые воротники. Основными материалами для изготовления якутских национальных костюмов этого кроя были: кожа и даба (китайская бумажная ткань) — для мужчин; мех и замша (в зависимости от сезона) — для женщин. Отделкой служили бархатные полоски на воротнике и манжетах.

Национальная шуба взрослой якутянки носит название саныйах, шьется из шкур диких животных: соболь, волк, росомаха или лиса. Это — один из самых главных предметов свадебного наряда невесты. На спине шкурка выкладывалась таким образом, чтобы из меха получался узор в виде расправленных крыльев.

Верхний наряд должен отвечать следующим требованиям:

сохранение тепла при максимально низких температурах;

наличие отличительных особенностей региональной культуры – шелковые и шерстяные орнаменты.

В классическом якутском гардеробе для женщин присутствуют:

рубашка из грубых элементов;

кожаные панталоны – для защиты тазового отдела;

шуба;

гетры, выполненные из натуральной кожи (без ступни);

шапка – шлем.

Наибольшую ценность имеют якутские национальные декоративные украшения. В 2023 году популярностью продолжает пользоваться традиционная бисерная отделка.

Ключевой частью мужского костюма является пояс. Красивый аксессуар говорит не только о вкусовых предпочтениях пользователя, но и о положении в обществе. Традиция сохранилась в местном обществе с давних времен. Компоненты поясов остаются единственными частями мужского гардероба, на которые могут наноситься растительные орнаменты. На практике аналогичный дизайн используется исключительно в женских нарядах.

Цветовое оформление и узоры одежды

Цветовая палитра и узоры, нанесенные на национальные женские якутские платья, несут смысловую нагрузку, связанную с исторически сложившимся мировоззрением. Традиционная одежда дает возможность полной интеграции в окружающую среду. Это обуславливается тем, что на цвет основных материалов влияют климатические и природные факторы. Они закрепляются посредством традиционных устоев.

Старинные одеяния изготавливались строго из ткани голубого цвета. В рамках тюркской мифологии любые синие оттенки приобретают сакральное значение. Бисер в вышивках и подвесных украшениях мог быть только трех цветов:

Белый. Представляет собой символ солнца и дня. Жизнеутверждающее начало, зарождение новой жизни и природных сил.

Голубой. Вечность и постоянную верность сложившимся традициям. В мифологии голубое небо приобретает смысл прародителя всех живых существ.

Черный. Зло, смерть, но также и жизнеутверждающее начало.

Татары

В национальном татарском костюме воплотилось все мастерство народного творчества и бесконечное стремление этого народа к совершенству. Татарский костюм рассказывает об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм татар является самым ярким индикатором национальной принадлежности человека. В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных "восточных" цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом, различные виды обуви, высокохудожественные ювелирные украшения, образуя, таким образом, неповторимую систему народного творчества.

Татары носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную верхнюю одежду со сплошной приталенной спинкой. Основу татарского костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан). Мужские головные уборы татар подразделялись на домашние (нижние) и выходные (верхние). Домашним головным убором была тюбетейка – небольшая, надеваемая на макушку шапочка. Поверх тюбетейки надевали различные матерчатые шапки, войлочные шляпы, меховые шапки (бурек), ритуальные головные уборы (чалма). Самые ярко вышитые тюбетейки предназначались для молодежи, взрослые мужчины и старики носили более скромные однотонные тюбетейки.

В женских головных уборах татар четко прослеживалась возрастная дифференциация. Самым популярным девичьим головным убором был калфак. Его носили со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой отбрасывался назад. Головные уборы замужних женщин закрывали не только голову и волосы женщины, но и ее шею, плечи и спину. Головной убор татарки состоял из трех обязательных частей. Нижние основные уборы (волосники) использовались, чтобы собрать и закрыть волосы.

Украшения носили как мужчины, так и женщины. Мужчины носили перстни, перстни-печатки, пряжки для поясов. Женские украшения были гораздо разнообразнее, в связи с мусульманской традицией судить о состоянии мужчины по богатству одежды и украшений его женщин.

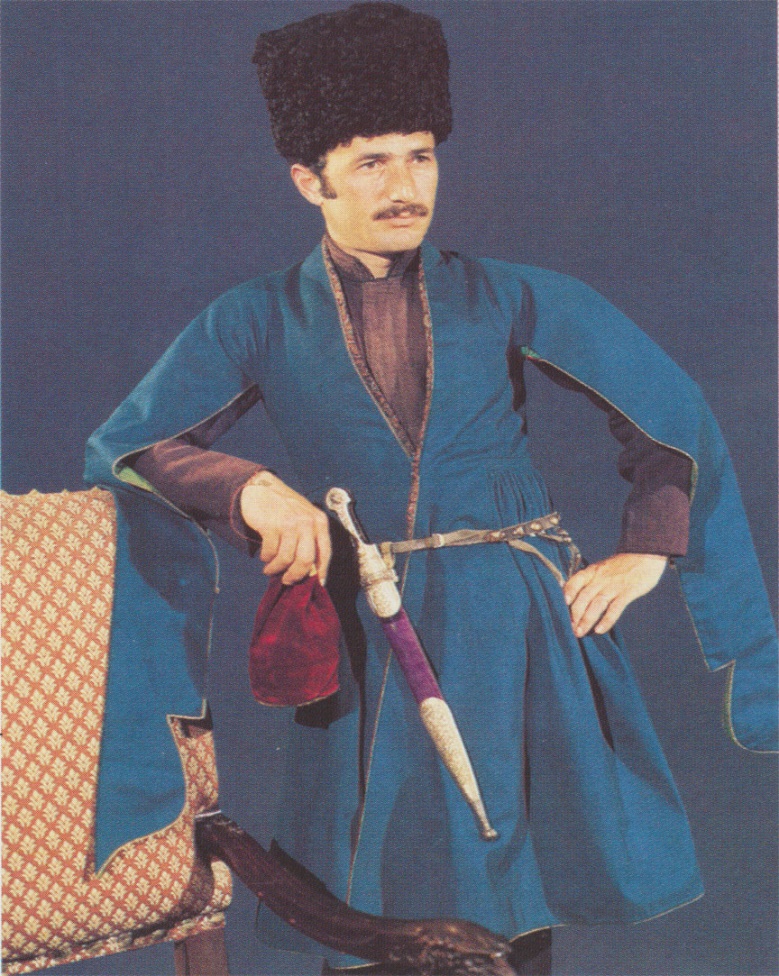

Азебрайджанцы

Оттенки красного обязательно присутствуют в национальной одежде азербайджанцев. Этот цвет символизирует благополучие, счастье, страсть и благодать. Даже сейчас в свадебных нарядах обязательно должен присутствовать этот цвет. Одежда молодых девушек была яркой, пестрой, с узорами в золотом цвете. Материалы выбирались различные: привозные и местные. Чаще всего использовался шелк. При создании повседневной одежды преимущество отдавалось льну, шерсти и ситцу. Наряды богатых людей состояли из бархата, сукна, тирмэ, тонкого шелка. Отделка всегда была искусной и выразительной. Даже простой костюм в умелых руках мастерицы принимал дорогой вид. Для декорирования использовались золотые, серебряные нитки, бисер, кружева, тесьма, дорогие монеты.

Женский костюм состоял из двух частей и большой количества элементов со сложными и странными названиями. Попытаемся разобраться в них и представить образ азербайджанки, которая жила несколько веков назад.

Характер любого наряда заключается в аксессуарах. Именно они способны расставить необходимые акценты, задать общий стиль и выделить достоинства женщины. Женщины Азербайджана с особым трепетом относились к аксессуарам.

Головной убор имел особую важность. Шапочки создавались в различных формах. Сверху могли надеваться платки. Волосы прятались в особый льняной мешочек, который назывался «чутгу». На голову надевалась шапочка в форме цилиндра, чаще всего она была бархатной. Поверх шапочки повязывалась чалма и платки. Особой популярностью пользовался келагаи – платок из шелка.

Серебряный с позолотой или золотой пояс надевался поверх верхней одежды (архалыга, чепкена). Также нередко встречался кожаный пояс, расшитый монетами или украшенный бляхой. Носить пояс разрешалось только замужним женщинам. Девушка на свадьбе получала в подарок свой первый пояс.

Украшения девочки начинали носить с 3 лет, воспринимались они по большей части, как оберег от плохого слова и взгляда. До того момента, когда девушка соберётся стать замужней женщиной, успевала собраться целая коллекция украшений. Не все их можно было носить. Например, во время проведения религиозного обряда, на протяжении 40 дней после смерти или рождения ребенка. Богатые и бедные женщины носили примерно одинаковые украшения, разница заключалась только в наличии драгоценных камней.

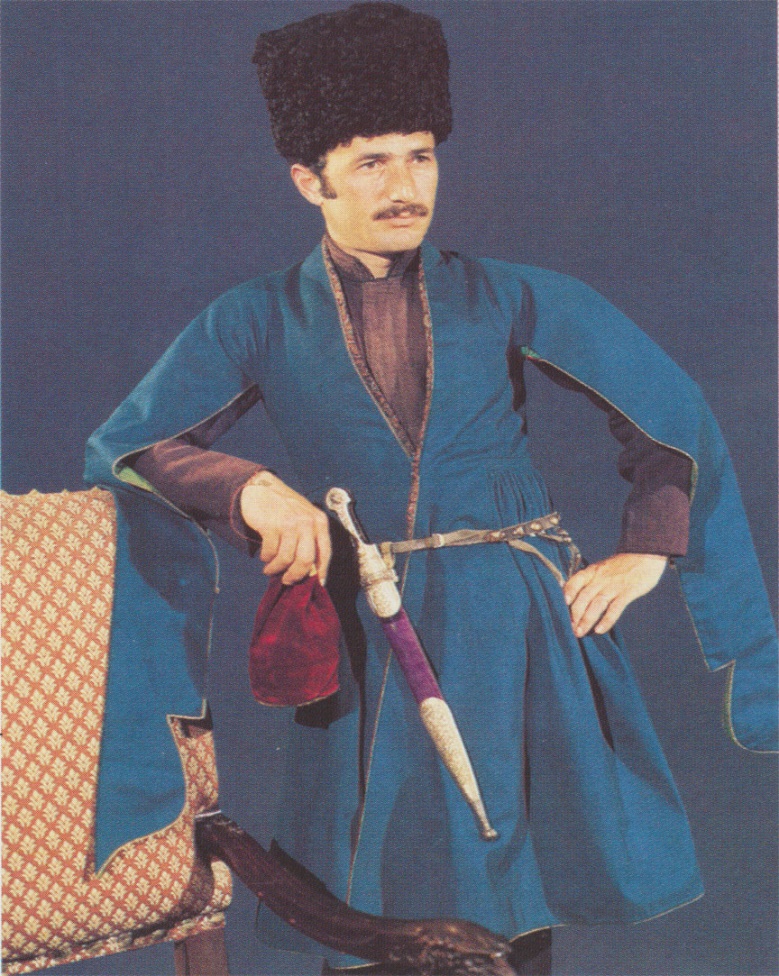

Мужской азербайджанский костюм состоял из рубахи, штанов, бешмета, зауженного в районе талии, и шубы из овчины, которая использовалась в холодную погоду. Черкеске отводилось особое внимание, она надевала сверху на рубашку, которая, в свою очередь, заправлялась в штаны. На ногах присутствовали сапоги, а на голове располагалась папаха, для которой выбирался каракуль или овчина.

Черкеска застегивалась на все пуговицы, а рукава были отогнутыми. В области груди располагались особые карманы для трубок-газырниц или пуль. Назывались эти карманы – газырницами. За счет больших размеров карманов снижалась вероятность получения серьезных повреждений во время нанесения рубящих ударов. В костюме азербайджанца обязательно должен был присутствовать пояс. На нем закреплялось холодное оружие.

Русские

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси:

ткацкое ремесло;

искусство вышивки;

вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;

ювелирное искусство (многие элементы костюмов украшались, например, резными пуговицами из серебра и золота, кокошники – драгоценными камнями и т. д.).

Традиционно русский костюм имел несколько отличительных черт:

вся одежда делилась на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову);

для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды – различных накидок, епанчи, шуб и т. д.;

Многие предметы одежды, отдельные элементы, украшения, методики изготовления костюмов были родом из Византийской Империи и из близкой к Руси Польши – Речи Посполитой.

Женский русский народный костюм

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой. Традиционно более популярным и интересным была сарафанная костюмная традиция. Как можно понять, основой костюма служил сарафан – женская одежда, напоминающая платье, но без рукавов.

Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато декорировались вышивкой, кружевами, пуговицами. Под сарафан обязательно надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда угодно, но только не при гостях. Знать могла позволить себе «горничные», то есть домашние, богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице. Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный – даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тканей. И повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли декорироваться золотыми и серебряными нитями, жемчугом и другими драгоценностями.

Мужской русский народный костюм

Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Его основой была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать – как нижнее белье.

Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными были:

лен;

хлопок;

шелк.

Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились только из шелка.

убахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками. Посмотреть на такие можно в разделе «Русские косоворотки», там собраны лучшие образцы традиционной вышивки на мужской национальной одежде.

Помимо косоворотки, в повседневности мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском.

Костюм никогда не надевался просто так, он был символичен. Вот лишь самые основные значения его основных деталей:

Вышивка служила своего рода оберегом от злых сил, поэтому даже повседневная и траурная одежда обязательно красиво вышивалась. Только вдовьи рубахи и сарафаны не были вышиты.

Интересно, что в вышивке доминировало всегда изображение ромба – оно ассоциировалось у русичей с солнцем и счастьем. Вышивка всегда имела сакральное значение.

Головные уборы для замужних дам и незамужних девиц сильно отличались – например, девушки украшали волосы лентами, обручами, платками, в то время как замужние дамы обязательно полностью закрывали волосы на улице. Кокошник могли носить только замужние женщины на праздник.

Праздничный наряд мог включать до 20 элементов одежды (у женщин), в то время как повседневный – до 7.