СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы"

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы"»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 имени М. Горького»

Автор: Клименок В. М.

Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

Красноярск, 2023.

Сборник составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Авторы – составители: В. М. Клименок, студентка 3 курса КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» отделения «Преподавание в начальных классах».

Аннотация

Методические рекомендации созданы для организации исследования в начальной школе. В пособии описаны типичные ошибки, зная которые можно успешно разрабатывать содержание, использовать наиболее эффективные формы организации и методы исследовательского обучения младших школьников.

Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, студентов педагогический учебных заведений, также родителей учащихся.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Раздел 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 5

1.1 Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура. 5

1.2 Типичные ошибки при формулировании темы 9

1.3 Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования 12

1.4 Типичные ошибки в выборе методов исследования 14

1.5 Паспорт проекта «Что есть в почве?» 15

1.5.1 Паспорт исследования «Дикий газ» 18

1.5.2 Паспорт исследования «Удивительное свойство воды» 19

Раздел 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 22

2.1 Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 22

2.2 Проектная задача 27

2.2.1 Проектная задача «#за_экологию» 27

2.2.2 Проектная задача «Сбережения» 32

2.2.3 Проектная задача «Я. Друг. И как не допустить дыру в бюджете» 36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40

Список рекомендуемой литературы 41

Приложение 1. 42

Приложение 2. 43

Исследование – бескорыстный поиск истины. Исследователь, начиная работу, не знает к чему придет, какие сведения получит, будут ли они для него или других людей полезны и приятны. Его задача искать истину, какой бы она не была. В отличие от него проектировщик предельно прагматичен, он твердо знает, что делает, ясно понимает, к чему должен прийти. Нередко реализация проекта требует проведения исследований, но это не обязательно, теоретически проект может быть выполнен и на репродуктивном уровне.

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:

• постановку проблемы;

• изучение теории, посвященной данной проблематике;

• подбор методик исследования и практическое овладение ими;

• сбор собственного материала, его анализ и обобщение;

• научный комментарий;

• собственные выводы.

Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения [2, c. 167].

Исследовательская работа обогащает социальный опыт учащихся в труде и общении. Она способствует:

– углублению и актуализации знаний учащихся как по предметам школьной программы, так и вне её;

– саморазвитию, самоанализу, самоорганизации, самоконтролю и самооценке учеников;

– расширению представлений о межпредметных связях;

– развитию интеллектуальной творческой инициативы учащихся в процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ;

– созданию предпосылок для развития научного образа мышления; – овладению методами научных исследований;

– формированию установки на престижность занятий научно-исследовательской деятельностью;

– обучению информационным технологиям и работе со средствами коммуникации (созданию сайтов, презентаций и т.д.);

– профессиональному самоопределению старшеклассников и содержательной организации свободного времени детей;

– формированию научно-педагогического сообщества детей, педагогов, учёных, реализующих различные программы учебно-исследовательской деятельности.

Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность, направленная на развитие творческих и исследовательских качеств учащихся. Она представляет собой поиск решения какой-то проблемы, где ответ заранее неизвестен. В этом и состоит главное отличие данной деятельности от простого практикума, в котором всё известно и необходимо лишь пройти по изученному.

Проектно-исследовательская деятельность учащихся подразумевает наличие этапов, которые характерны для типичного научного исследования: постановка проблемы, изучение теоретического материла, выбор метода, практика, процесс сбора полученных результатов, анализ и обобщение данных, выведение конкретных результатов и собственные выводы.

Раздел 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 1.1 Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.В связи с внедрением нового ФГОС в педагогической практике стала актуальна проблема формирования УУД, в число которых можно включить и исследовательские умения; формирования целостной картины мира, основанной на технологических знаниях, реализация деятельностного подхода в урочной и во внеурочной деятельности.

Исследовательской считается работа, направленная на получение новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на наиболее актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие противоречия, имеющие место в практике.

Энциклопедический словарь, объясняя содержание слова «исследование» говорит, что это процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности, когда извлекается нечто «из следа», т.е. восстанавливается некоторый порядок вещей по косвенным признакам. Слово «исследовать», трактуется как «осмотреть для выяснения, изучения чего-нибудь».

Существует два понятия: «научно-исследовательская деятельность» и «учебно-исследовательская деятельность». В контексте нашей работы рассмотрим подробнее учебно-исследовательскую деятельность, главной целью которой является образовательный результат, она направлена на обучение обучающихся, развитие у них исследовательского типа мышления [1]. Главное в учебно-исследовательской деятельности не новые факты, а алгоритм ведения исследования, который может быть использован в исследованиях любой сложности и тематики уже не в стенах школы. Учебно – исследовательская деятельность является видом научно- исследовательской деятельности. Многие авторы подчеркивают, что умственная деятельность ученого, делающего открытие, и умственная деятельность ребенка, познающего и открывающего знание «только для себя», идентичны по своей внутренней сущности. Но самое важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя собственные исследования, ставя эксперименты и др.), чем получать добытые кем-то знания в «готовом виде».

Вместе с тем известно, что дети – исследователи по своей природе. Потребность ребенка в исследовательском поиске обусловлена биологически. Здесь идет речь о врожденной модели поведения, присущей не только человеку, но и многим животным. Иначе это называется любопытством. Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает соответствующее поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития [3].

Для учащихся «исследование» - один из видов познавательной деятельности, когда осуществляется процесс выработки новых знаний относительно конкретного ученика [1]. При этом добытое им знание, как правило, известно не только учителю, но и многим другим взрослым. Идейно поэтому подобная деятельность называется «учебно-исследовательской» в отличие от «научного исследования», направленного на получение ранее не известного факта.

Можно сделать вывод: в учебно-исследовательской деятельности главной целью является образовательный результат, и она направлена на обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления. Главное в учебно-исследовательской деятельности не новые факты (это научное исследование), а алгоритм ведения исследования, который может быть затем использован в исследованиях любой сложности и тематики.

Исследовательская деятельность понимается не только в конкретно- организационных рамках работы над заданной проблемой и выполнении учащимися исследовательской работы, а шире. По С. Л. Рубинштейну, учение есть «совместное исследование, проводимое учителем и учеником».

Исследовательская деятельность младших школьников – это творческая познавательная деятельность, направленная на постижение мира, «открытие» детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного развития их ценностного, интеллектуального, культурного, творческого потенциала, является средством активизации обучающимися, формирования у них интереса к изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого.

Можно выделить общие цели исследовательской деятельности учащихся:

- установление непосредственно воспринимаемых эмпирических свойств изучаемых объектов;

- изучение истории возникновения, развития, преобразования предмета исследования;

- изучение конкретных данных об изученном объекте на основе широкого круга информации;

- установления взаимосвязей объекта исследования с окружающей действительностью, другими объектами, событиями;

- выявление возможностей исследуемого объекта (реальных и выдуманных) и др.

Задачи учебно-исследовательской деятельности детей:

- развитие мотивации к процессу получения знаний;

- ознакомление с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; знакомство с природой научного знания, методами исследований;

- формирование умений осуществляется через учебное исследование, работать с информацией, организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, анализировать и оценивать ее, презентовать результат;

-развитие творческого, критического мышления, расширения кругозора учащихся;

-развитие умений, способствующих саморазвитию обучающихся: самовыражения, самопрезентации и рефлексии;

-воспитание целеустремленности, самостоятельности, инициативности, творческого отношения к делу.

Исследовательская работа вместе с тем должна содержать аналитический материал, сопоставление фактов и собственные умозаключения, выводы. Выполнение учебных проектов, решение проблемно-ситуационных заданий относятся к элементам исследовательской работы.

Исследовательская деятельность в образовании используется с целью приобщить учеников к конкретике науки как профессиональной деятельности. Однако существует и другой подход, согласно которому исследование понимается как один из универсальных способов познания действительности, способствующий развитию и бытию личности в современном динамично изменяющемся мире. В этом случае оно выступает как учебная практика, использующая опыт, наработанный наукой в сфере организации исследования в конкретных предметных областях.

Ученые, разрабатывающие проблему развития исследовательской деятельности учащихся, подчеркивают необходимость четкой ее организации и направленности. Важно постоянно, систематически включать обучающихся в разнообразные формы исследовательской деятельности. Формирование исследовательских умений предполагает специальную организацию всего учебного процесса: обучение должно быть проблемным, содержать элементы исследовательского поиска, строиться оно должно как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение уже не репродуктивная, а творческая деятельность, в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить познавательную активность. Таким образом, можно подчеркнуть необходимость наличия четкой системы, относительно которой будет реализовываться процесс формирования исследовательских умений младших школьников. Важную роль в этом играет технология организации исследовательской деятельности, согласно которой выстраиваются исследовательские занятия и выбранные методы преподавания дисциплин – проблемные, эвристические, исследовательские.

Таким образом, можно сделать вывод, что в своей сущности исследовательская деятельность предполагает активную познавательную позицию, связанную с внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой информации, работой мыслительных процессов путем «проб и ошибок», озарением, личными и личностными открытиями, а также является одним из способов формирования универсальных учебных действий младших школьников.

1.2 Типичные ошибки при формулировании темыЛюбое исследование начинается с выбора темы. Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребёнок, вопросов;

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.;

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности).

Мастрюков А.В. в своей статье «Как выбрать тему исследования?» утверждает, что выбрать тему для исследования несложно, если точно знать, что интересует ребёнка в данный момент, какая проблема волнует больше других. Для уточнения можно провести анкету:

1. Что мне интересно больше всего?

2. Чем я хочу заниматься в первую очередь (например, математикой или поэзией, астрономией или историей)?

3. Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

4. Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

5. Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

6. Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?

Выбор темы — это важнейшая составляющая содержания исследовательской работы. Именно поэтому надо очень внимательно подходить к формулировке и выбору темы, выбирать точные и правильные слова, понятия, термины.

В статье «Как избежать типичных ошибок при организации исследовательской деятельности школьников», учитель русского языка и литературы Островская И.Ю. выделяет типичные ошибки, которые допускают младшие школьники при выборе и формулировании темы исследования.

1. Взята слишком узкая тема исследования («Реалистические черты в рассказе «Бирюк», «Образ моря в элегии А.С. Пушкина «Погасло дневное светило»).

2. Тема исследования сформулирована слишком широко («Внимание, Акулы!»).

Правильное название темы исследования: «Исследование причин и факторов нападения акул на человека».

3. Тема не соответствует возрасту и уровню учащегося («Непристойная лексика в переписке школьников на страницах Интернета»).

4. Отсутствие познавательного интереса учащихся к теме исследования или к исследовательской деятельности в целом.

Как правило, эта проблема возникает или при навязывании неинтересной учащемуся темы, или при отсутствии желания (способностей) к исследовательской деятельности.

5. Некорректная формулировка темы исследования.

Например: «Пушкин и одиночество» (грамматическая ошибка: разнородные понятия оформлены как однородные без пояснения).

6. Не оригинальность темы исследования.

7. Название темы не соответствует проблеме исследования.

Педагог начальной школы и дополнительного образования Самсонова В.П. дает следующие рекомендации при выборе и формулировании темы исследования.

1. Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

Не стоит навязывать ученику тему исследования. Необходимо предоставить ему выбор, так как исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ребёнку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлечённым в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие.

3. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае надо понимать не только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.

4. Название работы должно чётко отражать её содержание.

5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника ограничена. Часто дети не доводят начатое дело до конца. Выполнить задание «на одном дыхании» практически очень сложно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали от ребёнка длительного времени.

6. Тема должна быть конкретной.

7. Название работы может и не включать в себя слово проблема, но, тем не менее, она должна подразумеваться.

Таким образом, формулируя тему исследования, необходимо помнить, что это детское исследование, ограниченное объёмом, возрастом, педагогическими задачами и временем, которого у современных школьников не так много. Ответственность за формулировку темы лежит на научном руководителе несмотря на то, что часто тему выбирают сами учащиеся.

- Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования

Цель может быть только одна, формулируется фразой с глаголами «установить, выявить, определить, сравнить» и т.п.

Типичными ошибками формулирования цели работы являются следующие:

Цель не связана с рассматриваемым научным противоречием.

Определяет содержание деятельности, а не получаемое знание.

Предполагается получить уже известные знания, то есть цель банальна.

Цель указывает общее направление деятельности. Выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

2. Неясность, неточность формулировки целей.

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ.

Задачи – это этапы работы, они не могут быть крупнее цели или повторять ее. Часто конкретная задача связана с определенным методом исследования. Не следует формулировать задачи, которые непосильны для ученика.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Экспериментальные исследования требуют формулирования гипотезы.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость.

Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе, она должна:

- содержать предположение;

- быть проверяемой, подтвержденной;

- быть логически непротиворечивой;

- быть реально опровергаемой или доказуемой.

1.4 Типичные ошибки в выборе методов исследованияВыбор конкретных методов и методик исследования определяется, прежде всего, характером объекта изучения, предметом, целью и задачами исследования.

Методика – совокупность приёмов, способов исследования, порядок их применения и вид интерпретации полученных с их помощью результатов.

Метод – способ достижения цели исследования. От выбора метода зависит возможность реализации исследования – его проведения и получения определенного результата.

Метод (от греческого слова methodos) – способ, приём познания явлений окружающего мира.

Для этого детям предлагается:

подумать самостоятельно;

посмотреть книги о том, что исследуешь;

спросить у других людей;

познакомиться с кино и телефильмами по теме своего исследования;

обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет;

понаблюдать;

провести эксперимент.

Учащиеся выбирают методы, которые помогут проверить гипотезы. Методы выбраны и начинается исследовательская деятельность, сбор и обработка информации, на помощь приходят родители. Ученики активно работают, анализируют и обобщают полученные материалы, проводят исследование. Желательно, чтобы данный этап работы проходил краткосрочно, так как дети младшего школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе. В это время организуются индивидуальные консультации. Во время консультаций учитель помогает систематизировать собранную информацию

Традиционно методы делятся на два класса: получение и сбор информации и методы её обработки.

Первый класс методов – сбор информации – разнороден и подразделяется на теоретические и практические. Теоретические методы применяются при изучении письменных источников и литературы по теме (анализ, синтез, моделирование и др.). Практические (эмпирические) методы исследования связаны с действиями исследователя, направленными на проведение практики (наблюдение, интервью, беседа, видеосъемка и др.).

Второй класс касается обработки информации. Они делятся на количественные (математические, статистические и др.) и качественные (содержательные).

Овладеть методами исследования обучающимся поможет наличие у них специальных памяток, к числу которых можно отнести следующие: «Как составить план изучаемого текста», «Как охарактеризовать историческую личность», «Как проводить доказательство», «Как изучать различные точки зрения» и другие.

1.5 Паспорт проекта «Что есть в почве?»Разработчики: Клименок В. М., Ваземиллер М. А.

| 1 | Актуальность исследования | Почва – это верхний плодородный слой Земли. По статистическим данным она занимает всего 1/10 от всей суши, остальное занимают ледники, озера, горы. Отсюда появляется вопрос, что особенного в такой маленькой частички суши. Данная тема будет актуальна не только для учащихся, но и для взрослых людей. |

| 2 | Проблема исследования | Какие есть особенности строения почвы? |

| 3 | Объект исследования | Почва. |

| 4 | Цель исследования | Выявление особенностей строения почвы. |

| 5 | Задачи исследования | 1.Проанализировать информацию в литературе по теме «Почва». 2. Определить особенности строения почвы (как появилась, какова ее роль в природе) 3. Провести опыты, доказывающие наличие воздуха в почве; показывающие, из каких частей она состоит; определить наличие минеральных солей в ее составе. |

| 6 | Гипотеза исследования | Предположим, что в составе почвы содержатся необходимые для жизни вещества. |

| 7 | Методы исследования | Анализ литературы Наблюдение Эксперимент |

| 8 | Тип исследования (по продолжительности) | Экспресс – исследование. |

| 9 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Теоретический. Анализ и изучение литературы. 2. Практический. Проведение экспериментов, наблюдение и описание проведённых исследований. №1. “Определение воздуха в почве” В стакан положим кусок почвы. Нальём в стакан воду и перемешаем. Можем наблюдать, как в воде поднимаются пузырьки воздуха — это кислород. №2. «Из каких частей состоит почва» Положим кусочек почвы на тарелку и будем ее нагревать. После непродолжительного времени мы можем почувствовать неприятный запах — это перегной. Вывод: Из данного опыта мы видим, что почва состоит из перегноя. Перегной — это вещество, используемое в сельскохозяйственной деятельности. №3. Раскаленный кусок почвы бросаем в стакан с водой и размешиваем. Она оседает в виде песка и глины. Вывод: Мы видим, что помимо перегноя почва состоит из глины и песка. 3. Заключительный. Вывод, подведение итогов, создание кластера. |

| 10 | Оборудование для проведения исследования | Необходимая литература по теме исследования. Почва, стаканы, салфетки, фильтр, свечка. |

| 11 | Продукт исследования | Кластер “Строение почвы”. |

| 12 | Перспектива исследования | Дальнейшее изучение состава почвы. |

| 13 | Используемые источники | 1. Ковриго В.П. , Кауричев И.С., Бурлакова Л.М. Почвоведение с основами геологии М.: Колос, 2000. 2. Новицкий М.В., Донских И.Н., Чернов Д.В. Лабораторно-практические занятия по почвоведению: учебное пособие. – СПб.: Проспект Науки, 2009. – 320 с. |

Разработчики: Ваземиллер М. А., Селиванова Е. Н., Шиллер Л. А.

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | «Контрольная закупка. В мире творога» |

| 2 | Актуальность исследования | Организму человека для нормального роста, развития и жизнедеятельности требуется большое количество разнообразных веществ. Практически все они поступают из пищи, поэтому здоровое и правильное питание так важно. Известный диетолог России Юлия Бастригина говорит, что одними из самых важных продуктов для людей различного возраста являются кисломолочные продукты, а именно творог. Он обладает массой полезных свойств, быстро усваиваются и не требуют приготовления. Такие продукты обязательно следует включать в ежедневный рацион каждому человеку, особенно школьнику. Однако не все кисломолочные продукты, реализуемые в торговых сетях и магазинах, обладают заявленным на этикетках качествами Но весь ли творог полезен, который мы покупаем в магазине? От этого вопроса у нас возникли мысли, на какие параметры опирается покупатель при выборе продукта? Таким образом, нами был проведен опрос среди наших знакомых: «Контрольная закупка. На что Вы обращаете внимание при покупке творога?». По данным результатам нами было выявлено, что 3 человека отдают предпочтение составу продукта, а 8 человек – стоимости творога. В данной связи встает острая потребность в разработке рекомендаций для обычного покупателя по правильному отбору кисломолочной продукции. |

| 3 | Проблема исследования | Какой творог самый полезный? |

| 4 | Объект исследования | Творог |

| 5 | Цель исследования | Разработка рекомендаций для покупателя по правильному выбору творога |

| 6 | Задачи исследования | 1. изучить научную литературу о пользе творога; 2. выбрать популярные среди покупателей марки творога; 3. провести опыты с творогом на выявление качества продукта; 4. оформить результаты в виде таблицы. |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что весь творог, продаваемый в магазинах, качественный |

| 8 | Методы исследования | Анализ научной литературы, наблюдение, опыт |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Экспресс – исследование |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1 этап: анализ и отбор информации; 2 этап – описание опытов: Опыт 1. Исследование творога на наличие в его составе растительных жиров (с помощью воздуха). 2 опыт. Исследование творога на наличие в его составе крахмала. Самая распространенная добавка в творог у производителей — это крахмал. Опыт 3. Исследование творога на наличие в его составе растительных жиров (с помощью кипятка). Опыт 4. Исследование творога на наличие в его составе мела или соды. 3 этап – обобщение полученной информации. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Чайник с кипятком, творог, уксус 70%, ложка, йод, емкость для творога |

| 12 | Продукт исследования | Памятка с рекомендациями, как выбрать качественный творог в магазине |

| 13 | Перспектива исследования | На основе памятки покупатели могут выбирать наиболее качественный творог. Уроки окружающего мира и классные часы, беседы о правильной и здоровой пище. |

| 14 | Используемые источники | Дружинина А. Здоровое питание. – М. : АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2004. – 336 с.: ил. Как проверить качество молочных продуктов? Режим доступа: URL: http://annisa-today.ru/eda/pravilnoe-pitanie/kak-proverit-kacestvo-molocnyh-produktov-281/ . Качественная реакция на йод. Режим доступа: URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2d27777-5bfd-693c-ba9d-58449cf690f9/index.htm . Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания». Режим доступа: URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/ . Творог. Технические условия: ГОСТ 31453-2013. Введ. 2014-07-01. -Электронный текст документа подготовлен АО «Кодекс» и сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2013. Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/1200102733 . |

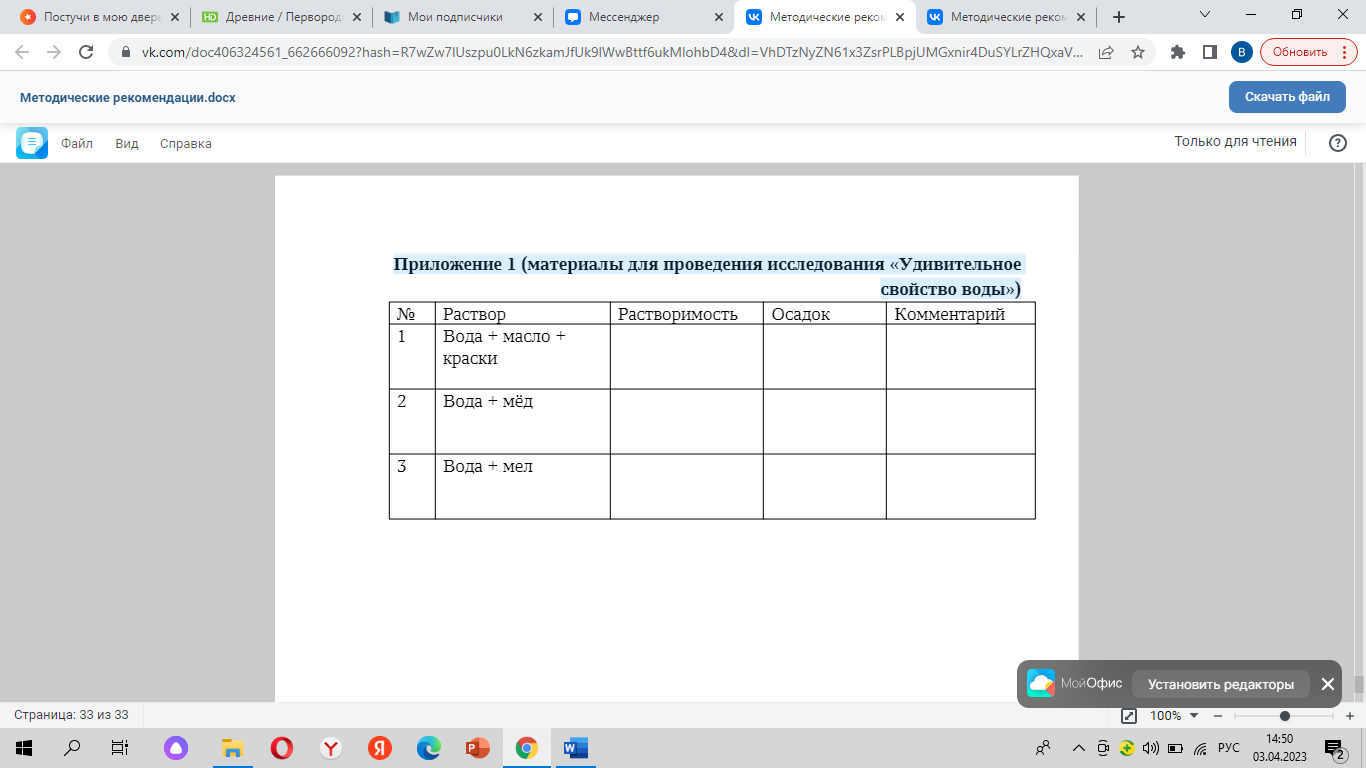

1.5.2 Паспорт исследования «Удивительное свойство воды»

Разработчики: Орлова П. А., Абдорина И. Н.

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема | «Удивительное свойство воды» |

| 2 | Актуальность исследования | Всем известна фраза «Вода – это жизнь». Вода до сих пор остается наиболее малоизученным веществом природы. Она – является «базой» для хорошей работы человеческого организма. Вода покрывает около 2/3 поверхности нашей планеты. Человеку необходима живая вода, так же, как и большинству животных, растений. Жизнь, как мы понимаем её, невозможна без воды. Хотя бы уже поэтому её можно считать волшебной. Вода удивительна своими самыми обычными свойствами. И некоторые свойства нам предстоит рассмотреть. Известно, что вода является универсальным растворителем. Так ли это? Все ли вещества растворяются в воде? Все это послужило толчком к созданию данной работы, ответить на вышепоставленный вопрос. |

| 3 | Проблема исследования | Все ли вещества растворяются в воде? |

| 4 | Объект исследования | Свойства воды. |

| 5 | Цель исследования | Исследовать воду и проверить свойство - растворимость. |

| 6 | Задачи исследования | изучить свойство воды: растворимость. провести эксперимент, который покажет свойство; провести сравнение растворимости жидкостей; подвести итог и оформить продукт. |

| 7 | Гипотеза исследования | Вода является растворителем всех веществ. |

| 8 | Методы исследования | Анализ литературы. Эксперимент. Сравнение. |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Экспресс – исследование |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Теоретический: анализ и изучение литературы. 2.Практический: проведение эксперимента; наблюдение и описание проведённых исследований; продукт. 3. Заключительный: вывод, подведение итогов. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | 1.прозрачная емкость (6 шт); 2.образцы веществ: вода, мёд, масло, краска; 3.карточки с критериями наблюдения. |

| 12 | Продукт исследования | Памятка “Вода - универсальный растворитель” |

| 13 | Перспектива исследования | Дальнейшее изучение свойств воды и их связи. |

| 14 | Используемые источники | Вода и ее химические свойства https://moluch.ru/young/archive/23/1404/ “Вода - самая важная жидкость на Земле” https://infourok.ru/nauchnaya-statya-na-temu-voda-samaya-vazhnaya-zhidkost-na-zemle-5549279.html Что такое вода: агрегатное состояние воды https://vodasila.ru/o-vode/vsyo-o-vode-rol-na-planete-zemlya |

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательной деятельности технологий деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание различных учебных предметов, курсов и во внеурочной деятельности.

Слово ―проект (в переводе с латинского – «брошенный вперед») в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Швединой определяется как ―замысел, план; разработанный план какого-либо сооружения, механизма, устройства. Это толкование получило свое дальнейшее развитие в виде определения проекта как прототипа, прообраза какого-либо объекта, вида деятельности.

Проект может рассматриваться как реалистический замысел о желаемом будущем, содержащий в себе рациональное обоснование и конкретный способ практического осуществления. Обобщенное понятие проекта может быть сформулировано следующим образом. Проект – это ограниченная во времени деятельность, представленная в виде мероприятий, направленная на решение социально значимой проблемы и достижение определенной цели, предполагающая получение ожидаемых результатов, путем решения связанных с целью задач, обеспеченная необходимыми ресурсами и управляемая на основе постоянного мониторинга деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков.

Многообразие проектов может быть классифицировано по следующим типологическим признакам:

- по доминирующей в проекте деятельности. Такой деятельностью может быть исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр.;

- по предметно-содержательной области: монопроект (в рамках одной области знания); межпредметный проект;

- по характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта):

- по характеру контактов (среди участников одного учебного заведения, класса, учебной группы, города. Региона, страны, разных стран мира);

- по количеству участников проекта;

- по продолжительности выполнения проекта.

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этого затруднения при рассмотрении в определенной ситуации.

Перечень ролей, которые предстоит «прожить» учителю в ходе руководства проектом:

• Энтузиаст, который повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и направляя их в направлении достижения цели.

• Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях.

• Консультант, который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к другим специалистам.

• Руководитель, который может четко спланировать и реализовать проект.

• «Человек, который задает вопросы», который организует обсуждение способов преодоления возникающих трудностей путем косвенных, наводящих вопросов, обнаруживает ошибки и поддерживает обратную связь.

• Координатор, который поддерживает групповой процесс решения проблем.

• Эксперт, который дает четкий анализ результатов как выполненного проекта в целом, так и отдельных его этапов.

Каждый учебный проект содержит в себе определенные этапы организации работы над проектом.

| Этап | Содержание работы |

| Подготовительный | Определение темы. Анализ проблемы. Формулировка цели, задач. |

| Организационный | А) Определение источников необходимой информации. Б) Определение способов сбора и анализа информации. В) Определение типа проекта, способа представления результатов, продукта проектной деятельности. |

| Практический | Сбор и уточнение информации (интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.д.). Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. Выбор оптимального варианта хода проекта. Поэтапное выполнение задач проекта. |

| Презентационный | Публичная презентация продуктов проектной деятельности. |

| Аналитический | Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого. Подготовка описания проекта. |

Учебный проект должен содержать следующие структурные элементы:

титульный лист;

содержание;

введение;

описание исследования;

заключение (результаты исследования).

Введение должно содержать:

описание и результат анализа проблемных вопросов избранной специальности с целью выбора и формулировки темы учебного проекта;

описание противоречия, проблемы, проблемной ситуации, проблемного вопроса для проведения исследования;

обоснование актуальности, практической полезности темы учебного проекта;

цель и задачи для проведения исследования;

гипотезу исследования;

перечень и описание методов исследования на каждом этапе выполнения исследовательской работы.

Общий объем введения не менее 2 страниц.

Описание исследования должно содержать:

план этапов выполнения исследовательской работы;

описание дополнительной информации и экспериментальных данных для проведения исследования, выявленных в ходе поиска в сети Интернет;

собственно процесс исследования.

Заключение должно содержать представление результатов исследования.

В качестве приложений может быть использован фотоотчёт о проведённом мероприятии, фотографии изготовленной модели, изготовленных творческих работ и т.п.

В обязательном порядке к описанию проекта прилагается продукт проектной деятельности (или фотографии /видеозаписи/ аудиозаписи, на которых запечатлён продукт проектной деятельности).

Продуктом проектной деятельности могут быть аналитические материалы, обзорные материалы, стендовый доклад, художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, макет, иное конструкторское изделие, мультимедийные продукты и др.

Наверное, вы слышали такие слова как экодом, экомаркет, экопродукты и даже экотехника. Что же значит эта приставка “эко”? Здесь “эко” — это экологичность. Сейчас многие люди стремятся беречь себя, и, конечно же, экологию.

Человек не может жить, не используя богатств природы. И именно экология учит, как можно использовать природу, не нанося ей ущерба. Что же такое экология?

Экология – это состояние окружающей среды, наука о взаимосвязи всего живого на планете и законах природы. И это состояние ухудшается каждый день.

Рост городов и удовлетворение их потребностей также оказывают влияние на загрязнение окружающей среды. Перенаселение городов, наплыв автомобилей и предприятий вредного производства оказывают очень неблагоприятное влияние на природу. Выходит, что города — главные очаги загрязнения окружающей среды и накопления мусора.

Тема загрязнения природы актуальна как никогда. Каждый житель Земли так или иначе оказывает влияние на окружающую среду. Любые изменения окружающей среды, связанные с деятельностью человека, вызывающие загрязнения и заболевания, вызывают экологические проблемы.

Помните, что если мы продолжим засорять землю и варварски относиться к природе, то через несколько сотен лет, и человечество погибнет. Давайте не обижать нашу планету, а наоборот заботиться о ней, чтобы она в ответ позаботилась о нас!

Задание №1. Выберите правильное определение понятию “экология”:

Экология - комплексная наука о природе;

Экология — это наука о взаимосвязи всего живого на планете и законах природы;

Экология — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

Экология — это наука о природе.

Задание № 2. Что является главным очагом загрязнения окружающей среды?

________________________________________________________________

На основании текста и личного опыта объясни почему.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 3.

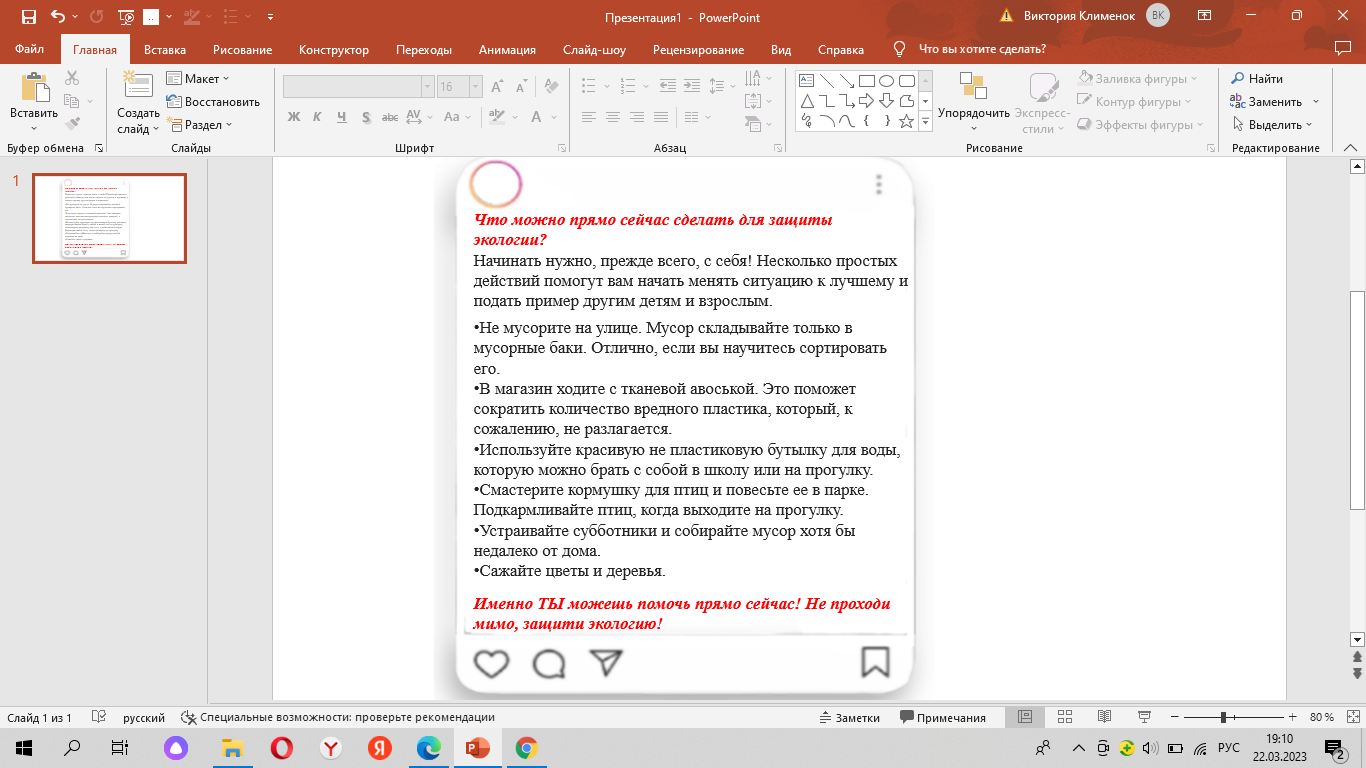

У одного блогера в социальной сети Майя прочитала пост:

Майя решила последовать совету блогера и поучаствовать в защите экологии. Она нарисовала плакат на тему “Как можно защитить экологию” и опубликовала его в соцсетях с хештегом #школьники_за_экологию.

А какие действия из этого списка можешь совершить ты?

Прямо сейчас ты можешь нарисовать рисунок с одним из действий по защите и выложить его в сеть с таким же хештегом, тем самым, ты привлечешь внимание других людей. Возможно, именно твой рисунок напомнит о важности экологии и побудит других к её защите.

Задание № 4.

Майя решила ещё что-то сделать для защиты экологии. Она решила осветить эту тему в своем блоге, а именно - написать пост об одной из экологических проблем:

загрязнение морей, озер и рек;

загрязнение воздуха;

лесные пожары и уничтожение лесов;

угроза исчезновения отдельных видов животных и растений.

Помоги Майе написать пост, придерживаясь правил написания текстов для социальных сетей, представленный ниже.

Правила написания текстов для соцсетей

Начнем с основных правил написания текстов для соцсетей, которых нужно придерживаться, формируя контент:

1 пост = 1 мысль – не путайте пользователя, помещая в один пост все и сразу, так вы рассеиваете его внимание и уводите от главной мысли.

200-300 знаков с пробелами или 5-6 предложений – не пишите длинные посты.

Разбивайте на абзацы – пост будет легче читать, если вы оставите между абзацами пустую строчку.

Не злоупотребляйте эмодзи, хештегами, «!!», «!?!» и пр. – это неэффективно и не модно.

Каждый элемент поста должен быть осмысленным – будь то предложение или отдельное слово, картинка или ссылка. Не нужно вставлять модное слово или мем, только потому что это модно. Главное, чтобы они подходили к тематике вашего паблика.

Задание №5.

Настало время применить полученные знания, твоя работа была проделана не напрасно!

Запиши полезный видеоролик на изученную тему, подойди к делу творчески.

Пришли видео на почту [email protected]

Маша Рублева давно занимается бисероплетением. У неё есть аккаунт в инстаграме (запрещено в РФ), где она активно продает свои изделия. Маша хочет накопить деньги на профессиональную камеру, кольцевую лампу, чтобы снимать обучающие видеоролики по созданию изделий из бисера. Она хочет накопить всю сумму денег за 2 месяца.

Задание №1. Чтобы быстрее накопить деньги на камеру и кольцевую лампу, Маша решила сделать копилку и таблицу, на которой указано в каждой клетке определённое количество денег, которое необходимо вносить каждый день.

| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |

| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 300 |

| 200 | 250 | 300 | 350 | 300 | 250 |

| 250 | 300 | 350 | 300 | 250 | 200 |

| 300 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |

Сколько Маше необходимо накопить денег, чтобы купить профессиональную камеру и кольцевую лампу?

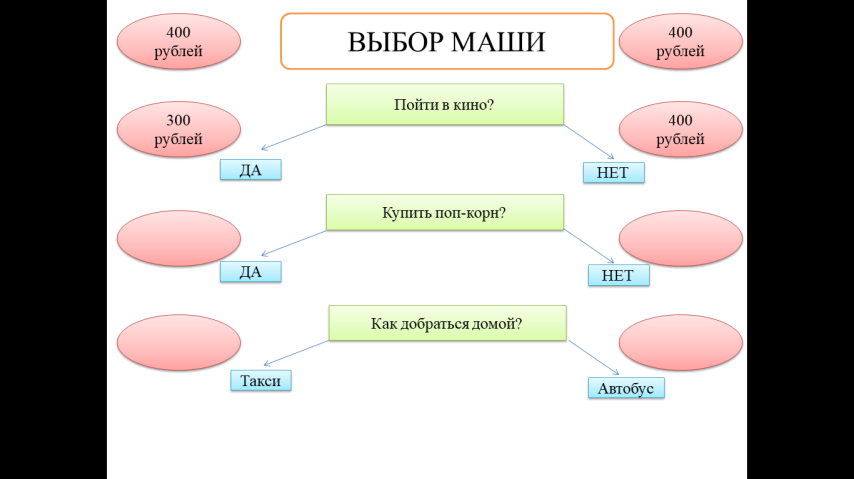

Задание №2. Маше дают родители карманные деньги в размере 400 рублей. Она собирается за компанию пойти в кино на фильм, который она уже видела. Маша может пойти в кино и потратить 100 рублей, а может и не пойти. Оставшиеся деньги она внесет в копилку. В кино или в магазине у нее есть выбор: купить попкорн за 150 рублей или не покупать. На оставшиеся деньги Маша может поехать на автобусе за 36 рублей или на такси за 120 рублей. Сколько денег Маша положит в копилку?

Задание №3. Социальная сеть «Инстаграм» стала запрещена на территории РФ. Поэтому заработок Маши значительно уменьшился, поэтому она решила продавать свой товар на Авито.ру. По данной причине Маша создала свод потребностей покупателя за последний месяц, чтобы определить востребованность изготовляемого изделия.

Какое изделие принесет Маше больше дохода?

| Название изделия | Стоимость, руб | Количество покупателей, чел |

| Браслет | 150 | 2 |

| Кулон | 170 | 2 |

| Кольцо | 54 | 10 |

| Колье | 120 | 4 |

| Сережки | 90 | 6 |

| Брошь | 190 | 3 |

| Сумка | 500 | 1 |

Задание №4. У Маши на счету было 800 рублей. Она потратила в столовой 120 рублей. На телефон пришло СМС-сообщение: «Отправь на номер 8 – 800 – 555 – 35 – 35 в течение 10 минут 250 рублей, и эта сумма тебе вернется удвоенной». СМС-сообщение оказалось мошенничеством. Сколько на счету у Маши останется денег, если она отправит указанную в СМС сумму? Сколько, если не отправит?

Итоговое задание. Заполните таблицу.

| Вопрос | Ответ |

| Сколько Маше необходимо накопить денег, чтобы купить профессиональную камеру и кольцевую лампу? |

|

| Сколько денег Маша положит в копилку со своих карманных денег? Объясните свой ответ. |

|

| Какое изделие принесет Маше больше дохода? Объясните свой выбор. |

|

| Сколько на счету у Маши останется денег, если она отправит указанную в СМС сумму? |

|

| Сколько на счету у Маши останется денег, если она не отправит указанную в СМС сумму? |

|

| Какие основные способы накопления денег вы выявили? |

|

| Определите цель проектной задачи «Сбе₽ежения» |

|

Рефлексивная анкета (заполняется каждым участником по окончании работы в микрогруппе).

Поставь галочку на оценочной шкале:

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача «Сбе₽ежения».

| 0 (было совсем не интересно) | 1 (1 задание показалось интересным) | 2 (3 задания показались скучными) | 3 (2 задания показались скучными) | 4 (1 задание показалось скучным) | 5 (все было интересно) |

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания.

| 0 (все задания были легкие) | 1 (некоторые моменты в заданиях показались сложными) | 2 (1 задание показалось сложным) | 3 (2 задания показались сложными) | 4 (3 задания показались сложными) | 5 (все задания были сложными) |

3. Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен своей группе при решении заданий).

| 0 (я не работал с группой) | 1 (я помог решить 1 задание) | 2 (я помог решить 2 задания) | 3 (я помог решить 3 задания) | 4 (я помог решить 4 задания) | 5 (я участвовал в решении всех заданий) |

Что надо сделать, чтобы был показатель близился к максимальному? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа.

| 0 (мы не смогли договориться в группе, поэтому не выполнили задания) | 1 (мы часто ссорились, поэтому большинство заданий не выполнили) | 2 (мы часто ссорились, но все равно выполнили задания) | 3 (иногда не учитывали мою точку зрения или т.з. моего напарника) | 4 (мы работали дружно, но иногда были разногласия) | 5 (мы работали дружно и слаженно) |

Что надо сделать, чтобы был показатель близился к максимальному? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи)

Да Нет

Почему? ______________________________________________________

К ребятам Маше и Антону приехал друг из другого города. И для них этот весенний полдень казался самым счастливым. Он никогда не был в Красноярске. Маше и Антону нужно показать ему места для развлечения и отдыха, но у них ограниченный бюджет – 1500 р.

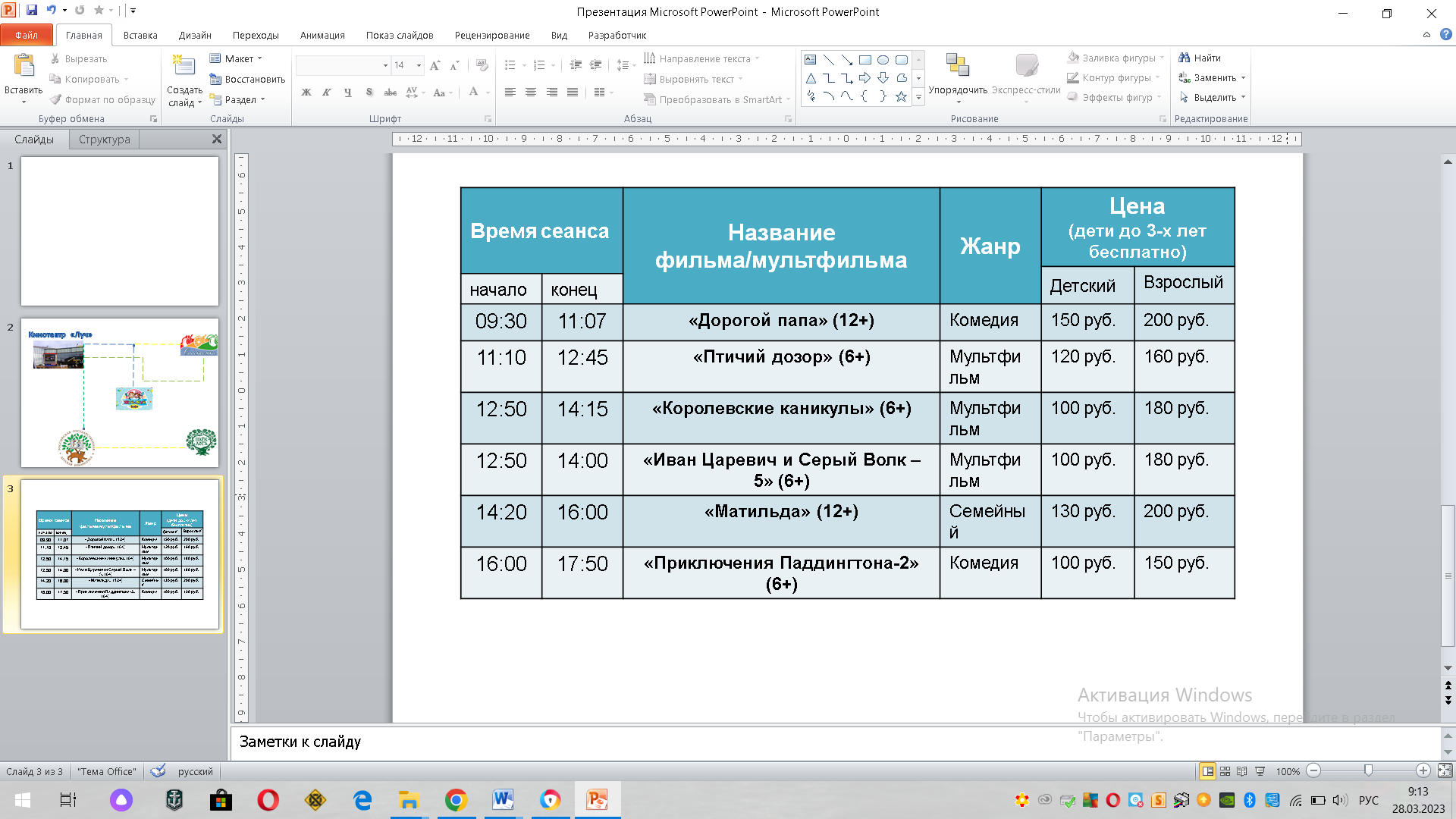

Задание 1. Ребята решили отправиться со своим другом в кино. Из всей суммы они запланировали потратить 400 рублей, часть из которых должна быть потрачена на вкусный карамельный попкорн за 100 рублей. Посмотрите на афишу, скажите, на какой сеанс могли отправиться ребята?

Задание 2. После кинотеатра ребята собрались в кафе. Поблизости кафе не оказалось. Куда могут отправиться ребята, чтобы успеть полакомиться вкусным обедом до 16:00? По какому маршруту отправится ребятам, чтобы потратить наименьшее количество средств на проезд в автобусе, если проезд стоит 40 рублей?

Задание 3. На оставшуюся сумму денег ребята дружно отправились в парк прокатиться на карусели. На какие карусели можно приобрести билет так, чтобы Антон посетил два аттракциона, включая аттракцион «Родео»?

| Парк работает с 12:00 до 18:00 |

| ||

|

Наименование аттракциона |

Количество |

Цена |

Время |

| Флайн-карусель | Один билет – одно место | 250 рублей | 15 минут |

| Колесо обозрения | Один билет – одно место | 150 рублей | 10 минут |

| Родео | Один билет – одно место | 300 рублей | 7 минут |

| Автодром

| Машина – 2 места | 180 рублей | 25 минут |

| Лагуна | Один билет – одно место | 100 рублей | 30 минут |

Перечисли аттракционы: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4. Посчитайте, сколько времени и денег ребята потратят на посещение мест развлечений и отдыха, включая время на поход в кафе.

| Место | Примерное время | Сумма |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итоговое задание. Заполните таблицу.

| Вопрос | Ответ |

| Останется ли какое-то количество денег у ребят после посещения всех мест? |

|

| На чем можно было минимизировать расходы? Объясните свой ответ. |

|

| Сколько на счету останется денег у ребят, если исключить проезд на автобусе? |

|

| Какие основные способы накопления денег вы выявили? |

|

| Определите цель проектной задачи «Я. Друг. И как не допустить дыру в бюджете» |

|

Оцените свою деятельность (каждый ученик в микрогруппе оценивает отдельно).

1 .

| Оцени, насколько тебе показалась интересной проектная задача «Я. Друг. Дыра в бюджете» | |

|

| - проектная задача оказалась очень интересной;

- интересны были только некоторые задания;

- задания были неинтересны

|

2.

| Оцени, насколько сложно тебе было выполнять задания. | |

|

| - было не трудно выполнять все задания;

- сложности возникли при выполнении некоторых заданий;

- задания оказались очень сложными.

|

3. Опишите действия группы при выполнении задания № 3:

1._________________________________________________________________2.________________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

4.

| Оцени, насколько слаженно вы работали в группе. | ||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1

| 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Проектно-исследовательская деятельность в дополнительном образовании становится всё более популярной. Изначально внедрение данной деятельности происходило только в основном процессе обучения, но позже стало ясно, что она может быть полезна и применима на различных кружках, факультативах и курсах. Эта сфера образования активно развивается в настоящее время.

Каждый желающий может обратиться к ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность, описываемая в государственном стандарте, позволит понять основные моменты данного подхода. Наиболее активно он применяется в сфере информационных технологий. Это позволяет воспитать грамотного человека, который сумеет выразить свои идеи и проекты при помощи современной техники и оборудования. Первые опыты применения данного подхода уже дали свои положительные результаты. Обучение проводится с учащимися 7-16 лет. Поскольку работа должна быть творческой, то каждый волен сам выбирать желаемую тему и способы её представления.

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 2021. – 31 с.

2. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000 г.-1233 с.

3. Жакулина И.В. Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? – 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nsportal.ru.

4. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии – 2 / Н.И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2017 г. – 256 с.

5. Мастрюков А. В. Как выбрать тему исследования. Практические рекомендации для участников НШО «Эрудит» ГБОУ СОШ № 4 пгт Алексеевка, г. о. Кинель Самарской области / А. В. Мастрюков, О. В. Петина. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2017. — № 4 (13). — С. 92-94.

6. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с.

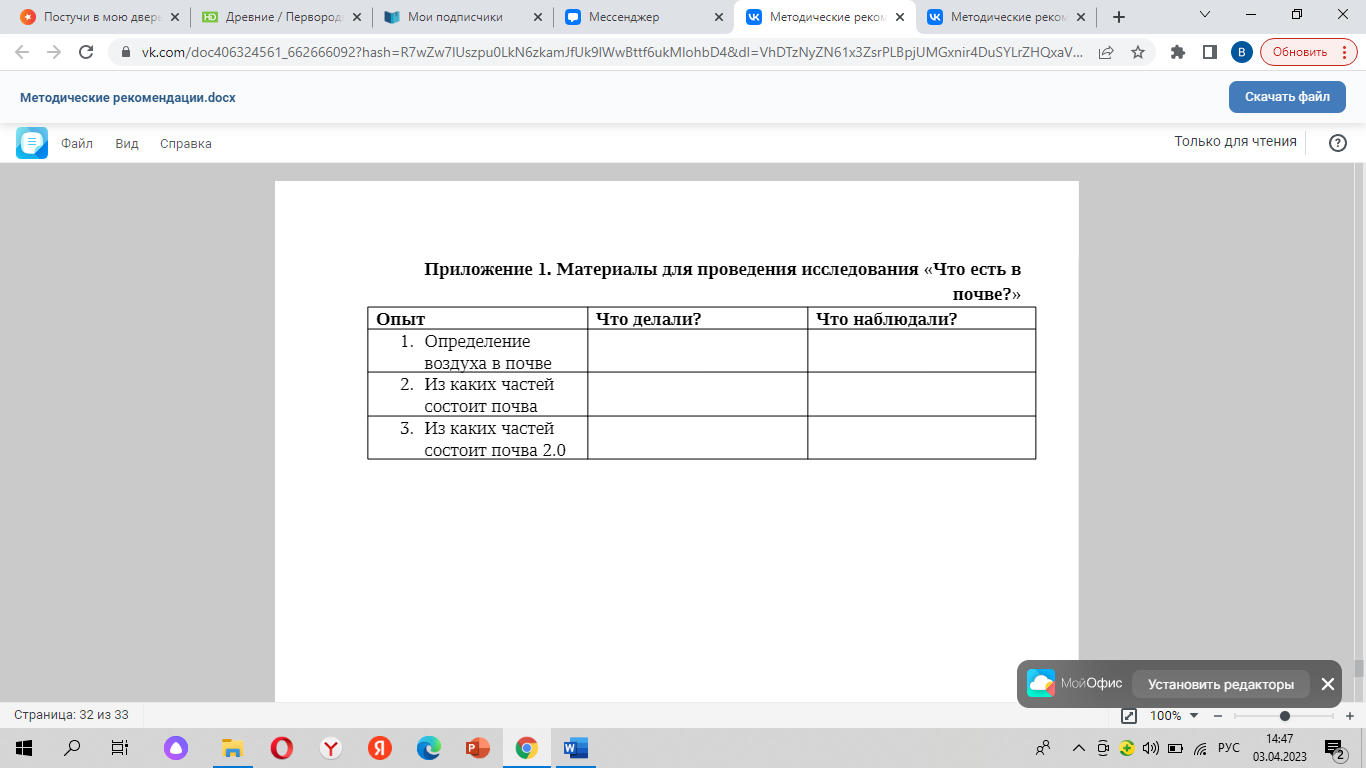

Материалы для проведения исследования «Что есть в почве?»

Материалы для проведения исследования «Удивительное свойство воды»