СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы».

Проектно-исследовательская деятельность в образовании становится всё более популярной. Изначально внедрение данной деятельности происходило только в основном процессе обучения, но позже стало ясно, что она может быть полезна и применима на различных кружках, факультативах и курсах.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы».»

Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации

«Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов

по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах

Автор: Аравенкова Виктория Александровна

студент (ка) 3 курса 20П-4 группы

специальность: 44.02.02. Преподавание в начальных классах

Красноярск, 2023г.

АННОТАЦИЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит перед школой ряд требований к результатам обучающихся.

Методические рекомендации созданы для организации исследования и проекта в начальной школе. В пособии описаны доступные методические приёмы, позволяющие успешно разрабатывать содержание, использовать наиболее эффективные формы организации и методы исследовательского и проектного обучения младших школьников.

Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а также, студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации составлены в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составитель: Аравенкова В.А. – студентка 20П-4 группы отделения «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации «Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы» / Аравенкова В.А. / Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», 2023. – 53с.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4

Глава 1. Исследовательская деятельность в начальной школе 5

1.1 Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 5

1.2 Какова роль родителей на каждом этапе исследовательской деятельности? 10

1.3 Как выбрать тему исследования? 11

1.4 Список возможных типичных ошибок при выборе и формулировке темы исследования 13

1.5 Определение цели, задач, формирование умения выдвигать гипотезу исследования 14

1.6 Список возможных типичных ошибок при определении цели, задач и гипотезы исследования 19

1.7 Выбор методов исследования 20

1.8 Список возможных типичных ошибок при выборе методов исследования 21

1.9 Оформление продукта исследовательской деятельности 22

Глава 2. Проектно-исследовательская работа в начальной школе 31

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 31

2.2 Проектная задача 34

Заключение 38

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 40

Приложение 1. 41

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит перед школой ряд требований к результатам обучающихся. В ряд требований входят базовые исследовательские действия [1].:

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

По мнению А.И. Савенкова, к общим исследовательским умениям относятся следующие умения: видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи.

Длительное время учителя не сталкивались с исследовательской деятельностью, поэтому у многих педагогов возникает вопрос: «Как формировать базовые исследовательские умения?». Проблема профессиональной подготовки учителя к организации исследовательской деятельности школьников разрабатывается такими учеными, как Е.П. Белозерцев, Л.Ф. Ведерникова, А.И. Савенков, Н.М. Яковлева и др. Поэтому, изучив данные методические рекомендации можно ответить на данный вопрос.

Цель данной методической рекомендации-обогащение знаний для студентов и учителей в области организации проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы.

После использования данных методических рекомендаций вы сможете лучше разбираться в организации проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы и не допускать ошибки, так же вы сможете использовать теорию и примеры из данной методической рекомендации в своей профессиональной деятельности.

Методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а также, студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются ещё на школьной скамье. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая особенность школы будущего.

Е.А. Шашенковой, исследовательская деятельность - это «специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий, через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания, определяют специфику и сущность этой деятельности» [6].

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому важно именно в школе привить интерес к различным областям науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы [3].

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением учиться. Поэтому главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху [3].

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

знакомство с проведением учебных исследований;

развитие творческой исследовательской активности;

стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

ознакомление с научной картиной мира;

вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс [3].

Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на него ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксирует результат.

Как организовать исследование? Существует два вида исследования: экспресс – исследования и долговременные исследования.

Экспресс-исследование. Эта форма, организации предполагает массовое кратковременное участие детей разных по своему уровню развития. Дети оперативно проводят кратковременные исследования по предложенной педагогом тематике.

Долговременные исследования. Это форма индивидуальной работы или небольшой группы обучающихся, которая проходит определённый путь:

ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования);

предлагает возможные варианты решения;

собирает материал;

делает обобщение;

готовит проект (доклад, макет и др.);

защищает проект.

Любая исследовательская работа состоит из нескольких этапов:

выбор темы;

постановка цели и задач;

гипотеза исследования;

организация исследования;

подготовка к защите и защита работы [3].

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

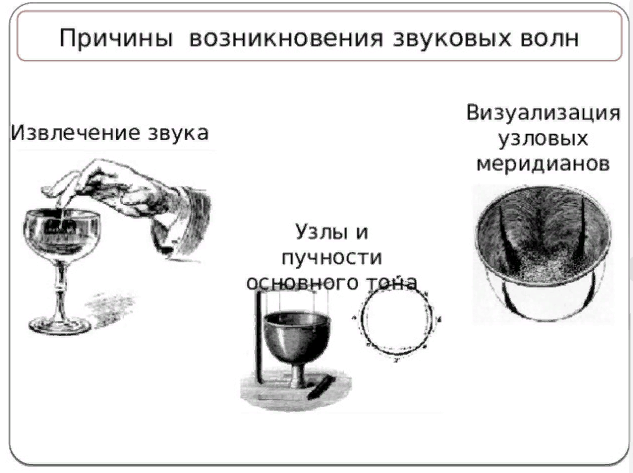

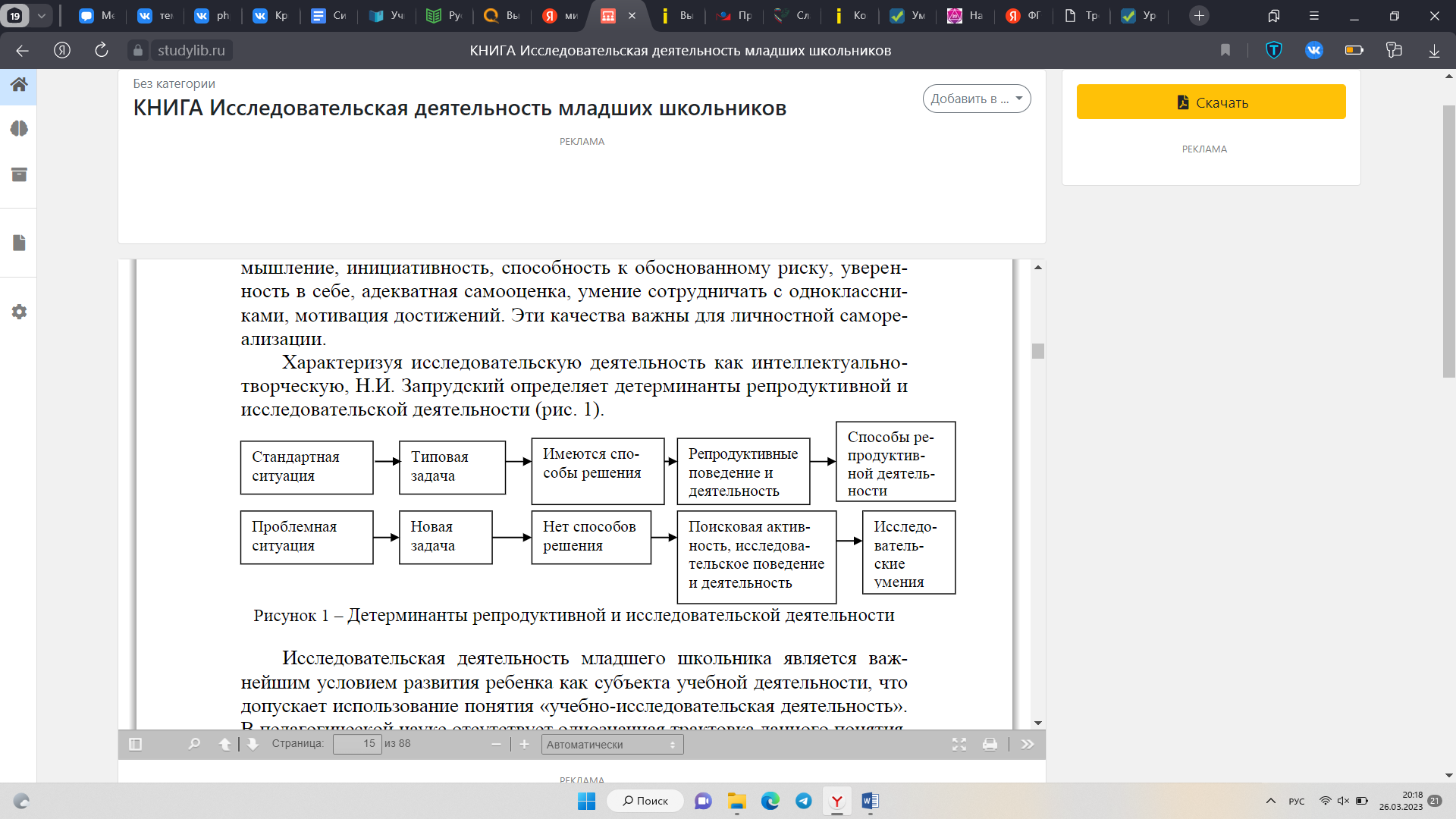

Характеризуя исследовательскую деятельность как интеллектуально-творческую, Н.И. Запрудский определяет детерминанты репродуктивной и исследовательской деятельности (рис. 1).

Рисунок 1–Детерминанты репродуктивной и исследовательской деятельности

Исследовательская деятельность младшего школьника является важнейшим условием развития ребенка как субъекта учебной деятельности, что допускает использование понятия «учебно-исследовательская деятельность». В педагогической науке отсутствует однозначная трактовка данного понятия. Так, Н.И. Запрудский утверждает, что учебно-исследовательская деятельность учащихся –это решение ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, имеющей целью построение учеником субъективно нового знания [2, с. 124].

Структура и логика исследовательской работы

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Учебные исследования могут разворачиваться вне уроков и обычной учебной работы как дополнительная, внеклассная, внеурочная работа.

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:

Найти проблему – что надо изучать.

Тема – как это назвать.

Актуальность – почему эту проблему нужно изучать.

Цель исследования – какой результат предполагается получить.

Гипотеза – что не очевидно в объекте.

Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования.

Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально.

Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме.

Методика исследования – как и что исследовали.

Результаты исследования – собственные данные.

Выводы – краткие ответы на поставленные задачи.

Значимость – как влияют результаты на практику.

Структура исследовательской работы стандартна, и от стандартов нельзя отступать. В разработке, с которой начинается исследование, выделяют две основные части: методологическую и процедурную [1]. Во-первых, необходимо выделить то, что надо изучить – проблему.

Проблема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования. Затем это надо назвать – тема.

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать – это актуальность.

В исследовательской работе должна быть сформулирована цель – какой результат предполагается получить, каким, в общих чертах, видится этот результат еще до его получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений.

В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и не лож – она просто не доказана [3. c. 77].

Защищаемые положения — это то, что исследователь видит, а другие не замечают. Положение в процессе работы либо подтверждается, либо отвергается. Гипотеза должна быть обоснованной, т. е. подкрепляться литературными данными и логическими соображениями.

После определения цели и гипотезы формулируются задачи исследования. Задачи и цели – не одно и то же. Цель исследовательской работы бывает одна, а задач бывает несколько. Задачи показывают, что вы собираетесь делать. Формулировка задач тесно связана со структурой исследования. Причем, отдельные задачи могут быть поставлены для теоретической части и для экспериментальной.

В работе должен присутствовать литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов. В обзоре вы должны показать, что знакомы с областью исследований по нескольким источникам, что вы ставите новую задачу, а не делаете то, что уже давно сделали до вас.

Затем описывается методика исследования. Её подробное описание должно присутствовать в тексте работы. Это описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы.

Далее представляются результаты исследования. Собственные данные, полученные в результате исследовательской деятельности. Полученные данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования.

Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что другими не было замечено, какие результаты получены впервые. Какие недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов.

Необходимо четко понимать разницу между рабочими данными, и данными, представленными в тексте работы. В процессе исследования часто получается большой массив чисел, которые в тексте представлять не нужно. Поэтому рабочие данные обрабатывают и представляют только самые необходимые. Однако, нужно помнить, что кто-то может захотеть познакомиться с первичным материалом исследования. Чтобы не перегружать основную часть работы, первичный материал может выноситься в приложение.

Наиболее выигрышной формой представления данных является графическая, которая максимально облегчает читателю восприятие текста. Всегда ставьте себя на место читателя.

И завершается работа выводами. В которых тезисно, по порядку выполнения задач, излагаются результаты исследования. Выводы – это краткие ответы на вопрос – как решены поставленные исследовательские задачи.

Цель может быть достигнута даже в том случае, если первичная гипотеза оказывается несостоятельной.

Савенков А.И. утверждает, что структура учебного исследования ребенка так же, как и исследование проводимое ученым, включает в себя следующие основные этапы:

–выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);

–выдвижение гипотез;

–поиск и предложение возможных вариантов решения;

–сбор материала;

–обобщение полученных данных;

–подготовка проекта (сообщение, доклад, макет и др.);

–защита проекта [6, с. 207]

Исходя из этого можно сделать вывод, что исследовательская деятельность в начальной школе важна и практична. Исследовательская деятельность позволяет формировать у обучающихся УУД, а также позволяет повысить интерес и мотивацию у обучающихся к учебному процессу.

1.2 Какова роль родителей на каждом этапе исследовательской деятельности?На этапе выбора темы исследования возможные действия родителей могут быть следующие: помочь выбрать лучшую из тем, обосновать свой выбор.

Следующий этап: выдвижение первоначальных идей. Возможные действия родителей:

помочь ребенку выдвинуть как можно больше идей и записать их, а потом систематизировать.

В ходе сбора материала родители могут посоветовать, дополнить список необходимых источников по теме исследования или исключить из него те, которые не совсем соответствуют выбранной теме. Взрослые помогут ребенку в посещении библиотеки, ориентировании в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации. Источниками информации могут быть: опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, Интернет, а также книги и периодические издания.

На этапе обобщения материалов родители могут помочь ребенку кратко изложить самое главное и рассказать об этом другим людям. Для этого нужно приготовить текст выступления и подготовиться к ответам на вопросы по результатам исследования, создать графики, макеты, чертежи и др. Детям может потребоваться помощь в редакционной поправке, грамматическом и стилистическом контроле.

На этапе подготовки к защите проекта родители могут помочь провести последнюю проверку перед презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение ребенка перед выступлением.

Таким образом, в ходе выполнения проекта родитель может выступать одновременно в нескольких ролях:

консультирует,

отслеживает выполнение плана,

решает оперативные вопросы,

помогает в предварительной оценке проекта,

участвует в подготовке презентации,

обеспечивает наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания [7].

Помогая ребенку, родитель должен помнить: главное действующее лицо осуществляемой работы по исследованию – ребенок! Родитель выступает только как помощник, консультант, «технический секретарь».

Любое исследование должно быть защищено. Для этого нужна подготовка. Самому ребенку подготовиться к защите очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей. Даже очень хорошо подготовленные дети на публике теряются, очень помогает мультимедийное сопровождение, в котором стоит отразить основные моменты работы ребенка, а еще хорошо бы пригласить родителей, это успокоит ученика и укрепит связь семьи и школы.

Можно обобщить и сделать вывод о том, что родители играют роль в исследовательской деятельность обучающихся. Родитель выступает в роли консультанта. Участие в исследовательской деятельности – сложный труд и для ученика, и для родителя. Она подразумевает самостоятельную работу ученика, однако задача родителя – знать суть исследования, его этапы, требования к процессу и результату выполнения, чтобы быть готовым к содействию своему ребенку, если он обратится за помощью. Помогая ребенку, родитель должен помнить: главное действующее лицо осуществляемой работы по исследованию – ребенок!

1.3 Как выбрать тему исследования?Существует несколько способов выбора темы:

из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребенок, вопросов;

из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских;

из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности).

Проблема исследования

Для того чтобы начать исследование, надо найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Она-то и подскажет, как сформулировать тему исследования. А что значит найти проблему?

Как выявлять проблемы

Увидеть проблему подчас ценится выше, чем способность ее решить. Главная задача любого исследователя - найти что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Самый простой способ развить у себя умение видеть проблемы - учиться смотреть на одни и те же предметы с разных точек зрения. Можно предложить подумать и записать проблемы, которые волнуют или интересуют ребенка.

Вопросы в помощь при выборе темы:

Выбрать тему оказывается несложно, если точно знаешь, что интересует ребенка в данный момент, какая проблема волнует больше других. Для уточнения можно провести анкету:

Что мне интересно больше всего?

Чем я хочу заниматься в первую очередь (например, математикой или поэзией, астрономией или историей)?

Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?

Какими могут быть темы исследования?

Все темы можно условно объединить в три группы:

Фантастические - темы о несуществующих, фантастических объектах и явлениях;

Экспериментальные, эмпирические - темы, предлагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов;

Теоретические - темы по изучению и обобщению сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках: книгах, кинофильмах и др.

В ходе проведения экспериментальной работы было выделено несколько важных общих положений, назовем их правилами выбора темы:

* Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

* Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. (Тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлеченным в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие).

* Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, - задача сложная, но без ее решения работа теряет смысл.

* Увлечь других может лишь тот, кто увлечен сам. Эта мысль всем хорошо известна и доказательств не требует. О ней не следует забывать при разработке тематики детских исследований. Тема, как отмечено выше, зависит в первую очередь от интересов ребенка, но, двигаясь навстречу им, следует держаться ближе к той сфере, где вы сами чувствуете себя одаренным.

* Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности.

*Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника ограничена. Часто дети не доводят дело до конца. Выполнить задание «на одном дыхании» практически очень сложно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали длительного времени.

Исходя из этого можно сделать вывод, что тема должна быть интересной и увлекательной для ученика. Не следует сдерживать или отговаривать учащегося, выбравшего ту или иную тему, тем более навязывать ему тему, более привлекательную с точки зрения учителя. Необходимо наблюдать за изменениями в исследовательской тематике учащихся, содействовать приобретению школьником разнообразного опыта.

1.4 Список возможных типичных ошибок при выборе и формулировке темы исследованияЛюбая исследовательская работа начинается с выбора темы исследования. Выбор темы школьной исследовательской работы — важный и очень ответственный момент.

Учитель, предлагающий тему исследования ребёнку, или ученик, самостоятельность решивший избрать некоторую тему, должны хорошо представлять:

1. направление научного поиска;

2. проблему, которую необходимо решить.

После окончания работы, во время её подготовки к презентации, автор приходит к выводу о необходимости выбора яркого и красочного названия, привлекающего к работе внимание читателя и слушателя.

Не рекомендуется при формулировке темы:

• Слишком общее название, которое может ввести в заблуждение.

• Выбирать масштабные или сложные темы, которые оказываются непосильными для их раскрытия в рамках учебного исследования.

Примеры некорректных тем: «Как поживаете, господин позвоночник?», «Влияние параметров атмосферы на рождаемость в районах Крайнего Севера», «Цвет один в поэзии ХХ века», «Почему школьники не летают?»

Существует некоторые требования к теме исследования:

1. Тема должна быть достаточно актуальной и, по возможности, нестандартной;

2. Тема и уровень работы должны соответствовать возрасту ученика;

3. Широко сформулированная тема не дает возможности выполнить качественное исследование;

4. Если работа выполняется на базе научного учреждения, необходимо четко очертить рамки самостоятельного исследования школьника.

Название работы должно точно отражать её содержание. Удачная и неординарная тема – залог успеха.

1.5 Определение цели, задач, формирование умения выдвигать гипотезу исследованияОпределить цель исследования – значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем мы это исследование проводим. Цель указывает общее направление деятельности. Например, вы сформулировали тему «История чисел», а целью исследования будет изучение истории происхождения счёта, цифр.

В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

Цели исследования завышены.

Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

Неясность, неточность формулировки целей.

Поэтому к постановке цели предъявляют следующие требования.

Цель должна быть:

Конкретна, определяет результат деятельности.

Формулировка цели должна начинаться с глагола в неопределённой форме (например, создать, сформулировать…)

Достижима.

Измерима, контролируема, в отдельных случаях диагностируема.

Определена во времени, так как определены сроки проведения исследования.

Рекомендации по постановке целей:

Краткосрочные цели – самые важные, при их постановке нужно быть более чем реалистичным;

Убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали;

Прислушайтесь к чувствам, возникающим в момент определения целей – любые сомнения или ощущения дискомфорта свидетельствуют о неправильно выбранной или сформулированной цели;

Периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны – мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря минимальным потерям от бессмысленных метаний.

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ.

Задача (Ожегов) – сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения.

Задача – это условие достижения цели, последовательность действий, шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя.

Деление цели на задачи происходит для того, чтобы:

выделить более простые и доступные для выполнения операции;

создать последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности, времени выполнения, то есть выработать тактику достижения целей;

смоделировать весь объём работы и рассчитать свои силы.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Возвращаясь к теме «История цифр», исследователем выделены следующие цели:

выяснить, как люди считали в древности;

рассмотреть, какие бывают цифры;

выяснить, что интересное связано с цифрами.

Выделяют классы задач:

Связанные с изучением теории: изучить состояние проблемы…, провести анализ…

Связанные с изучением состояния практики и проявлением предмета исследования: охарактеризовать …, описать опыт…, определить роль и место…

Связанные с созиданием новых теорий, идей, учений: разработать…, классифицировать…, систематизировать…, обобщить…, выявить…, подготовить.

Связанные с экспериментом: экспериментально проверить, изучить…

Разработанные на протяжении всего исследования методические рекомендательные материалы: рекомендации по использованию…, комплекс заданий…

Часто именно этап выдвижения гипотез исследования вызывает у учителей трудности.

Избежать их возможно, если применять специальные методы:

Метод подбрасывания идей. Суть его в том, что чужая идея не так вдохновляет на деятельность, как своя. Поэтому необходимо в процессе обсуждения подбрасывать разные темы, идеи, решать вместе задачи, и не выяснять далее чьи были предположения.

Метод личного примера. Если учитель излагает материал увлечённо и заинтересованно, то проблем не бывает. Материал должен нравиться ученику и учителю.

Мозговой штурм. Это метод свободного генерирования идей.

Дискуссия. Рассматривая дискуссию, как коллективное обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью нахождения истины, необходимо помнить, что многое здесь зависит от ведущего. В этой роли лучше всего выступить учителю.

Деловая игра.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. Слово гипотеза происходит от древнегреческого – hypothesis – основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений. Дети часто высказывают самые разные гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют. Множество интересных гипотез рождается в результате попыток поиска ответов на собственные вопросы.

Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе:

Она должна:

содержать предположение

быть проверяема, подтверждена

быть логически непротиворечивой

быть реально опровергаемая или доказуемая

Несколько упражнений, позволяющих вырабатывать гипотезы и провокационные идеи. Прежде отметим, что, делая предположения, мы обычно используем следующие слова:

может быть;

предположим;

допустим;

возможно;

что, если…

Упражнения на обстоятельства:

1. при каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можете ли вы придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих предметов?

ветка дерева;

телефон;

кукла;

фрукты;

гоночный автомобиль;

Очень эффективно в плане тренировки умения выдвигать гипотезы упражнение, предполагающее обратное действие. Например: при каких условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже вредны?

Приведём ещё несколько упражнений:

1. Как вы думаете, почему детёныши животных (медвежата, тигрята, волчата, лисята и др.) любят играть?

Почему весной тает снег?

Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём?

Почему цветы имеют такую яркую окраску?

Почему летом снег в горах не тает?

Почему бывают наводнения?

Почему зимой идёт снег, а летом только дождь?

Почему Луна не падает на Землю?

Почему в космос летают ракеты?

Почему самолёт оставляет след в небе?

Почему многие дети любят компьютерные игры?

Почему бывают землетрясения?

Предложите несколько разных гипотез по этим поводам. Придумайте также и несколько провокационных идей.

2. Задания типа «Найдите возможную причину события» также могут помочь научиться выдвигать гипотезы:

• Дети стали больше играть во дворах;

• Миша весь вечер играл со строительным конструктором;

• Пожарный вертолёт весь день кружил над лесом;

• Полицейский автомобиль одиноко стоял у дороги;

• Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу;

• Друзья поссорились.

3. Интересное задание для тренировки умений по выработке гипотез и провокационных идей используют в ряде школ для одарённых людей за рубежом. Например: «Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?» (Дж. Фримен – Англия). Надо придумать как можно больше гипотез и провокационных идей, объясняющих, что бы произошло в результате.

4. Птицы низко летают над землёй («На столе лежит открытая книга»; «На улице начал таять снег»; «Троллейбус сигналит под окном»; «Мама сердится» и др.). Необходимо сделать по данному поводу два самых логичных предположения и придумать два самых логичных объяснения. Задание станет интереснее, если ещё попытаться придумать два-три самых фантастических и неправдоподобных объяснения.

5. Представьте, что воробьи стали размером с больших орлов («Слоны стали меньше кошек», «Люди стали в несколько раз меньше (или больше), чем сейчас» и др.). Что произойдёт? Придумайте несколько гипотез и провокационных идей по этому поводу.

Исходя из этого можно сделать вывод, что из темы, цели исследования, выбираются соответствующие этапам методы выполнения работы. Чтобы организовать ученика, руководитель разрабатывает систему исследовательских заданий с конкретными инструкциями. Важно формировать умение у обучающихся выдвигать гипотезу, это является необходимым и важным базовым исследовательским умением.

1.6 Список возможных типичных ошибок при определении цели, задач и гипотезы исследованияЦель может быть только одна, формулируется фразой с глаголами «установить, выявить, определить, сравнить» и т.п.

Типичными ошибками формулирования цели работы являются следующие:

• цель не связана с рассматриваемым научным противоречием;

• определяет содержание деятельности, а не получаемое знание;

• предполагается получить уже известные знания, то есть цель банальна.

Цель указывает общее направление деятельности. Выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Несоответствие цели теме и проблеме исследования;

2. Неясность, неточность формулировки целей;

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ.

Задачи – это этапы работы, они не могут быть крупнее цели или повторять ее. Часто конкретная задача связана с определенным методом исследования. Не следует формулировать задачи, которые непосильны для ученика.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Экспериментальные исследования требуют формулирования гипотезы.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость.

Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе, она должна:

содержать предположение;

быть проверяемой, подтвержденной;

быть логически непротиворечивой;

быть реально опровергаемой или доказуемой.

Для проверки гипотезы используют методы наблюдения и эксперимента.

Наблюдение – древнейший общенаучный метод познания. Оно включается во все виды деятельности и позволяет получить некоторую первичную информацию об объектах окружающего мира. Для того, чтобы проводить наблюдение, необходимо развивать такое качество, как наблюдательность, которую можно охарактеризовать как деятельность, направленную на анализ изучаемого, факта, события с целью выявления определённой закономерности. Этот метод относится в науке к числу наиболее употребимых. Термин «наблюдение» имеет несколько значений.

Наблюдение – целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. (Энцикл. словарь)

Наблюдение – восприятие и запоминание личностью окружающего мира. (Википедия)

Наблюдение – метод исследования, основанный на работе органов чувств.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие реальных объектов.

Но встречается и общее определение: наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие внешнего мира с целью отыскания смысла в явлениях.

Виды наблюдения:

Неструктурированное (отсутствует детальный план, определён только объект)

Структурированное (наблюдение по плану)

Полевое (наблюдение в естественной обстановке)

Лабораторное (наблюдение, при котором объект находится в искусственно созданных условиях)

Открытое (наблюдение протекает в условиях осознанного факта присутствия исследователя, при этом исследователь своим присутствием не должен менять привычную обстановку)

Скрытое (наблюдение ведётся с применением технических средств или визуально с такой позиции, когда присутствие наблюдателя не обнаруживается)

Непрерывное (исследование контролируемого процесса ведётся от начала до конца)

Непосредственное (при котором между объектом и исследователем имеются прямые отношения. Это наблюдение с помощью органов чувств).

Опосредованное или косвенное (дополняет непосредственное наблюдение. Оно проводится с помощью тех или иных технических средств).

Получить качественную информацию помогает тщательная процедура планирования.

Выделяются следующие этапы планирования наблюдения:

Определение задачи и цели (для чего? с какой целью?)

Выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?)

Выбор способа (вида) наблюдения (как наблюдать?)

Выбор способов регистрации наблюдения (как вести записи?)

Обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?)

Можно сделать вывод, что выбор методов исследования немало важен в исследовании, так для проверки гипотезы используют методы наблюдения и эксперимента.

1.8 Список возможных типичных ошибок при выборе методов исследованияВыбор конкретных методов и методик исследования определяется, прежде всего, характером объекта изучения, предметом, целью и задачами исследования.

Методика – совокупность приёмов, способов исследования, порядок их применения и вид интерпретации полученных с их помощью результатов.

Метод – способ достижения цели исследования. От выбора метода зависит возможность реализации исследования – его проведения и получения определенного результата.

Метод (от греческого слова methodos) – способ, приём познания явлений окружающего мира.

Для этого детям предлагается:

подумать самостоятельно;

посмотреть книги о том, что исследуешь;

спросить у других людей;

познакомиться с кино и телефильмами по теме своего исследования;

обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет;

понаблюдать;

провести эксперимент.

Учащиеся выбирают методы, которые помогут проверить гипотезы. Методы выбраны и начинается исследовательская деятельность, сбор и обработка информации, на помощь приходят родители. Ученики активно работают, анализируют и обобщают полученные материалы, проводят исследование. Желательно, чтобы данный этап работы проходил краткосрочно, так как дети младшего школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе. В это время организуются индивидуальные консультации. Во время консультаций учитель помогает систематизировать собранную информацию

Традиционно методы делятся на два класса: получение и сбор информации и методы её обработки.

Первый класс методов – сбор информации – разнороден и подразделяется на теоретические и практические. Теоретические методы применяются при изучении письменных источников и литературы по теме (анализ, синтез, моделирование и др.). Практические (эмпирические) методы исследования связаны с действиями исследователя, направленными на проведение практики (наблюдение, интервью, беседа, видеосъемка и др.).

Второй класс касается обработки информации. Они делятся на количественные (математические, статистические и др.) и качественные (содержательные).

Овладеть методами исследования обучающимся поможет наличие у них специальных памяток, к числу которых можно отнести следующие: «Как составить план изучаемого текста», «Как охарактеризовать историческую личность», «Как проводить доказательство», «Как изучать различные точки зрения» и другие.

1.9 Оформление продукта исследовательской деятельностиОформление результатов исследования – один из самых трудоёмких этапов работы. Оно должно показать умение обучающихся самостоятельно проводить исследования с применением современных методик, анализировать полученные результаты, сравнивать их с литературными данными, делать правильные и обоснованные выводы, а также уметь правильно оформлять свою работу. Исследовательская работа обучающегося имеет научный стиль изложения, который имеет свои особенности:

Строгая логичность – все предложения располагаются в последовательности, соответствующей причинно-следственным связям явлений, а выводы вытекают из фактов, изложенных в тексте

Точность – достигается тщательным подбором слов, употреблением их в прямом значении, широким использованием терминов и специальной лексики

Объективность изложения фактов, недопустимость субъективизма и эмоциональности

Ясность – умение писать доступно и доходчиво

Краткость – умение избежать ненужных повторов и «словесного мусора».

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой структуре, которая является общепринятой:

титульный лист;

оглавление;

введение;

основная часть;

заключение;

список литературы;

приложения.

Титульный лист

Он является первой страницей и заполняется по образцу.

Наименование образовательного учреждения (верхнее поле)

Название работы (среднее поле без слова «тема»), название пишется без кавычек и должно отражать проблему, заявленную в нём, и соответствовать основному содержанию работы. При формулировке темы следует придерживаться правила: чем уже тема, тем больше слов содержится в заголовке. Одно-два слова свидетельствуют о расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании, о том, что работа «обо всём и ни о чём».

Ниже, по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет.

Ещё ниже, ближе к правому краю, указываются фамилия, имя обучающегося в именительном падеже, номер ОУ, класс, Ф.И.О. научного руководителя и его должность.

В нижнем поле по центру указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). Выбор размера и вида шрифта для титульного листа не имеет значения.

Оглавление

Следует за титульным листом. Оно включает в себя указание на основные элементы работы.

Оглавление………………..3

Введение…………………..4

Основная часть……………5

Заключение………………..6

Литература………………...7

Приложения……………….8

В оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки и оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать их или давать в другой формулировке. Все заголовки начинаются с прописной буквы, точку в конце заголовка не ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером в правом столбце оглавления.

Введение

Это важная составная часть каждой работы, и следует тщательно проработать в нём каждую строку. Именно во введении отражается роль научного руководителя. Во введении представляется обоснование работы. Введение обычно отражает следующую логику рассмотрения текста:

• актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; чем она значима для текущего момента, для современной ситуации;

• постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно потребность в ней;

• разработанность исследуемой проблемы – то есть обзор литературы по данному вопросу;

• цель – то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый результат исследовательской деятельности. Формулировка цели вызывает наибольшие затруднения для учащихся, это один из наиболее сложных моментов разработки плана действий и оформления работы.

• основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы получить намеченный результат (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, …). Целей не может быть много – классическим считается наличие одной или двух целей. К каждой цели должно быть представлено не менее трех задач.

• методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми будет пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и получить намеченный результат. Количество используемых методов в ученических работах обычно также невелико – от одного до трех.

Основная часть

Она может содержать 2-3 главы, в которых рассматриваются ведущие вопросы темы. Глава 1 обычно содержит итоги анализа литературы по теме исследования, её теоретическое обоснование; главы 2-3 описывают практические этапы работы, анализ полученных данных, выявление определённых закономерностей в изучаемых явлениях в ходе эксперимента или исследования. В конце каждой главы пишутся выводы. Принципиальным требованием к основной части является доказательность, последовательность, отсутствие лишнего, необязательного и загромождающего текст материала. Основная часть может сопровождаться иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами, таблицами. Все материалы, не являющиеся важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения.

Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания деятелей науки и культуры, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки.

Заключение

Основная цель – показать, что поставленная перед работой цель достигнута, то есть основной результат действительно получен. Основной результат должен быть соотнесён с заявленной во введении целью работы. Этот основной результат должен быть чётко сформулирован. В заключении приводятся также интересные следствия из результатов работы, указываются области их применения и другие важные выводы.

Литература

Список литературы завершает работу. Он отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе исследовательской работы (не менее 3-5 источников). Наиболее удобен в исследовательской работе алфавитный способ группировки литературных источников. Сведения о книгах должны включать следующие необходимые элементы: фамилию, инициалы автора; заглавие; город, в котором издана книга; издательство; год издания; объём страниц. Каждая книга, статья записываются с красной строки.

Приложение

Это часть текста научного исследования, имеющая дополнительное (обычно справочное) значение, необходимое для полного освещения темы. Оно размещается после списка литературы. К приложениям относят:

копии документов, инструкции

схемы, графики, диаграммы, таблицы

бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним

иллюстративный материал

Каждое приложение нумеруется (без знака №) в правом верхнем углу и должно иметь тематический заголовок по середине строки, оформляется на отдельном листе. В тексте должна быть ссылка на каждое приложение.

Таким образом, процесс оформления продукта исследовательской деятельности имеет большую значимость. Необходимо учитывать все критерии и требования в оформлении продукта.

К работе прилагается авторский паспорт исследования, разработанный в соответствии со всеми вышеперечисленными требованиями (табл.1). Исследование на тему: «Поющие бокалы». Автор паспорта исследования: Аравенкова Виктория Александровна.

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Поющие бокалы |

| 2 | Актуальность исследования | Однажды я помогала маме мыть посуду и случайно провела по краю стакана пальцами, раздался мелодичный звук. Я спросила у мамы: «А что, разве посуда умеет петь?». Мама ответила: «Звуки может издавать любой мокрый твердый предмет, если по нему провести пальцами, но будет слышен скрип, а вот стеклянные бокалы поют по-настоящему». Мне стало интересно проверить это самой и узнать, что может повлиять на звук. |

| 3 | Проблема исследования | можно ли на бокалах исполнить мелодию? |

| 4 | Объект исследования | стеклянные бокалы. |

| 5 | Предмет исследования | звуковые волны. |

| 6 | Цель исследования | извлечение звуковых волн с помощью бокалов. |

| 7 | Задачи исследования | Изучить литературу об истории возникновения «стеклянной гармоники» и выяснить причину возникновения звуковых волн. Выяснить причины изменения высоты тона извлекаемого звука в бокале. Провести опрос среди одногруппниц. Провести эксперимент: исполнить мелодию с помощью бокалов. Представление результатов исследовательской работы. |

| 8 | Гипотеза исследования | предположим, что бокалы могут быть музыкальным инструментом. |

| 9 | Методы исследования | теоретический (изучение литературы), практический (опрос, эксперимент). |

| 10 | Тип исследования (по продолжительности) | экспресс-исследование |

| 11 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Этапы реализации исследования 1, Подготовительный этап -изучить литературу об истории возникновения «стеклянной гармоники» и выяснить причину возникновения звуковых волн; -выяснить причины изменения высоты тона извлекаемого звука в бокале.

2, Исследовательский этап -провести опрос среди одногруппниц; -провести эксперимент: исполнить мелодию с помощью бокалов.

Ссылка на эксперимент: https:// www.youtube.com/watch?v=s-yz1MNmJaM 3, Заключение В ходе изучения теории и проведения эксперимента, был сделан следующий вывод: на бокалах действительно можно исполнить мелодию, регулирую количество воды в бокале, можно добиться различного звучания. |

| 12 | Оборудование для проведения исследования | Бокалы (разные), вода питьевая. |

| 13 | Продукт исследования | Мелодия с помощью бокалов. |

| 14 | Перспектива исследования | Воспроизведение различных мелодий с помощью музыкальной гармоники. |

| 15 | Используемые источники | https://fiz.1sept.ru/article.php?ID=200700903 https://novate.ru/blogs/160712/21125/ |

Таблица 1 – паспорт исследования

Таким образом, процесс исследования предполагает прохождение учащимися ряда последовательных этапов. Успешность их деятельности во многом зависит от того, в какой степени школьники владеют соответствующими умениями на каждом из этапов. В начальной школе необходима исследовательская практика учащихся, в процессе которой происходит развитие и становление их исследовательской компетентности.

При выборе исследовательской работе рекомендуется учитывать интересы обучающихся, так же нужно учитывать возможные типичные ошибки при выборе и формулировке темы исследования.

Глава 2. Проектно-исследовательская работа в начальной школе 2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структураРезультаты учебно-исследовательской деятельности младшие школьники, как правило, представляют в проектах. Метод проектов (проектное обучение) успешно реализуется в современной образовательной практике. По мнению Н.И. Запрудского, метод проектов –это система учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательной презентации результатов их работы [2,c.145].

Метод проектов всегда предполагает наличие проблемы, субъективно либо социально значимой для ученика. Для интеллектуального развития человека недостаточно выполнять разнообразные действия, даже интересные для него. Важно, чтобы при этом выполняемая деятельность стимулировалась работой мысли, для чего и необходима проблема, затруднение. Кроме того, метод проектов по своей сути всегда прагматичен. Предполагает не только исследование обозначенной проблемы, поиск путей ее решения, но и практическую реализацию полученных результатов в том или ином продукте деятельности. Ученик должен осознавать, где и как он может применить полученные знания с целью решения значимой для него проблемы и аргументировать свою позицию. При этом необходимо изучить разные подходы к решению проблемы, т.е. целенаправленно работать с информацией. Вместе с тем в процессе практической и теоретической деятельности, в процессе самостоятельных наблюдений, экспериментальной работы учащийся приобретает собственное знание, «конструирует» его. Именно это знание характеризует личностное «приращение» ученика.

По мнению многих отечественных психологов и педагогов (В.В.Давыдов, А.К.Дусавицкий, Д.Г.Левитес, В.В.Репкин, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и др.), эффективность использования того или иного развивающего активного метода, к которым в полной мере относится и проектный, во многом обусловлена позицией учителя, его направленностью на создание личностно-ориентированного педагогического пространства, демократическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с детьми [5].

Также в психолого-педагогической литературе неоднократно подчеркивается, что «существенным условием для выбора учителем наиболее эффективных методов, оптимизирующих преподавание, является знание реальных возможностей учащихся, развития их интеллекта воли, мотивов». Кроме того, в целом ряде работ отмечается необходимость системности в использовании активных методов, постепенного увеличения степени детской самостоятельности в учебно-познавательной деятельности и уменьшении различных видов учительской помощи. Все это, безусловно, относится к применению проектного метода в начальной школе. Однако для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школьникам необходима еще и особая готовность, «зрелость», заключающаяся в следующем.

Виды проектов:

1. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.

3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы.

4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

5. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить два типа проектов.

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности.

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть:

внутриклассными;

внутришкольными;

региональными;

межрегиональными;

международными.

Классификация проектов по продолжительности.

- Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее.

- Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.

Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии руководителя.

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во внеурочное время.

По мнению Е.Н. Землянской, проектная деятельность оказывает существенное влияние на формирование у младших школьников таких умений, как:

– исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшие решения);

– социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебно-исследовательской деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять ее в нужное русло); –оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);

– информационные (самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации);

– презентационные (выступать перед аудиторией; использовать различные средства наглядности и др.);

– рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?», адекватно оценивать свою роль в коллективном деле);

– менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность –время, ресурсы; принимать решения; распределять обязанности при выполнении коллективного дела) [1, с. 56].

2.2 Проектная задачаПо мнению А.Б. Воронцова и др., под проектной задачей понимается задача, «…в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное изменение группы детей. Проектная

задача принципиально носит групповой характер» [4].

Алгоритм разработки проектной задачи для учителя

1. Определить вид и место проектной задачи.

1) Стартовая, текущая или итоговая.

2) Монопредметная или тематическая задача — встраивается в тематическое планирование рабочей программы по выбранному предмету;

3) Межпредметная задача — найти точки пересечения областей знаний в

нескольких предметах, для проведения выделяются отдельные часы учебного

плана данного класса;

4) Одновозрастная или межвозрастная — найти точки пересечения областей знаний в одном (монопредметная) или нескольких (межпредметная)

предметах с учетом принципа концентрического освоения предметного содержания.

2. Сформулировать (для себя) диагностическую цель проектной

задачи.

3. Сформулировать проблему (условие задачи).

1) Наличие квазижизненной ситуации.

2) Наличие отвлекающих «шумов» (возможно отсутствие).

3) Наличие сформулированного вопроса (возможно отсутствие).

4. Составить систему взаимосвязанных сюжетом заданий (инструкцию).

1) Учесть, что двигаться от задания к заданию можно как последовательно,

так и выборочно (в зависимости от подготовленности группы).

2) Запланировать отвлекающие маневры, создающие разные препятствия

для решения поставленной задачи (возможно отсутствие).

3) Составить заключительное «ключевое» задание так, чтобы оно являлось

общей «сборкой», позволяющей собрать вместе все то, что выполнила группа

в отдельных заданиях (готовый к презентации продукт).

5. Продумать форму рефлексии (устно, письменно, в группе, перед

классом…).

6. Продумать форму представления готового продукта (решения задачи).

7. Продумать форму оценки (кто, когда и как (по какой форме) оценивает) [8].

Алгоритм решения проектной задачи для ученика

1. Определить роль каждого участника групповой работы.

2. Ознакомиться с условием задачи.

3. Обсудить организацию работы в группе по решению проектной задачи.

4. Ознакомиться с инструкцией (содержанием заданий).

5. Выполнить задания, сформулированные в инструкции. В 1 классах

(возможно) учитель читает заданиясовместно с детьми.

6. Подготовиться к презентации решения проектной задачи.

7. Предъявление готового продукта.

8. Рефлексия своей деятельности (с выходом на причины).

9. Оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, взаимооценка между группами) [9].

Паспорт проектной задачи для учителя, для качественной реализации проектной задачи (таблица 1).

| Название проектной задачи |

|

| Предмет |

|

| Класс |

|

| Тип проектной задачи |

|

| Продолжительность проведения |

|

| Цели и педагогические задачи |

|

| Знания, умения и метапредметные действия, на которые опирается задача |

|

| Планируемый педагогический результат |

|

| Проектный продукт |

|

| Дидактические средства |

|

| Критерии оценивания |

|

Таблица 1 – паспорт проектной задачи

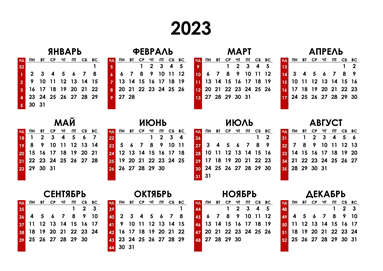

В качестве примера к работе прилагаете авторская разработка межпредметной проектной задачи «Праздничный 2023 год».

Автор: Аравенкова Виктория Александровна – студент 20П-4 группы.

Паспорт межпредметной проектной задачи

| Название проектной задачи | Праздничный 2023 год |

| Предмет | Литературное чтение, математика, окружающий мир |

| Класс | 2 |

| Тип проектной задачи | Межпредметная |

| Цели и педагогические задачи | Обобщение и систематизация знаний |

| Знания, умения и метапредметные действия, на которые опирается задача | Знания о видах сказок и их отличительных признаков. |

| Планируемый педагогический результат | Предметные: -выполняют сложение и вычитание многозначных чисел; Коммуникативные: -договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности групповой работы. Познавательные: -выделяют необходимую информацию из текста. Регулятивные: -оценивают результат своей деятельности. |

| Проектный продукт | Календарь праздников на 2023 |

| Дидактические средства | ИКТ, раздаточный материал |

| Критерии оценивания | Рефлексивная анкета |

Замысел

Обучающиеся смотрят видео послание от жителя Новой Зеландии, который просит их о помощи. Обучающимся необходимо создать календарь праздников на 2023 год, выполнив ряд заданий.

Задание №1

Предполагает определение последовательности месяцев года, а также их расшифровка Задание считается как вступительной частью в проектные задачи. Задание направлено на то, чтобы обучающиеся вспомнили правильную последовательность месяцев года.

Задние №2

Задание предполагает собой классификацию месяцев по временам года, а также на сезонные признаки каждого из времен года. Обучающиеся заполняют таблицу в соответствии с тем, какое время года им досталось.

Задание№ 3

Обучающимся предлагается сопоставить стихотворения и изображения времен года. Данное задание выполняется в соответствии с тем какие времена года рассматривали обучающиеся в задании №2, так как результат задания – это изображения времени года и стихотворение для календаря (каждая группа делает часть календаря по времени года).

Задание №4

Обучающимся необходимо заполнить таблицу с праздниками и их датами. Каждая из групп может воспользоваться вспомогательными карточками (календарь и количество дней от одного праздника к другому). Задание направлено на математические вычисления, так как, если группа не знает дату того или иного праздника, то им нужно высчитать это.

Задание № 5 – 12

Чтобы наполнить календарь и узнать об истории возникновения праздников обучающимся предлагается прочесть текст и определить достоверную и недостоверную информацию. Результат – это интересные факты и достоверная информация, которую необходимо поместить в календарь.

Содержание заданий прилагается в Приложении 1.

ЗаключениеПроектирование и исследование имеют общие характеристики: в процессе проектирования часто возникает необходимость использования не только уже имеющихся знаний и опыта, но и проведения научных изысканий; исследователь, выдвигая гипотезу, создает «проектное», вероятное знание.

Опыт организации проектно-исследовательской деятельности указывает на преимущества применения проектно-исследовательского метода в образовательном и воспитательном процессе:

1. Работа над проектами и исследовательскими работами повышает активность и самостоятельность разных по уровню развития и способностям учащихся.

Успешные, способные учащиеся при выполнении проектов могут проявить свои познавательные и творческие способности. Таким детям требуется помощь только в виде консультирования.

Проблемные учащиеся, которые учатся без интереса и с трудом, заинтересовавшись какой-то проблемой, и выполнив проект, пусть даже на вторых ролях, часто повышают самооценку, приобретают уверенность в своих силах, на деле почувствовав себя нужными и значимыми.

2. Работа над проектами и исследованиями стимулирует познавательную мотивацию и способствует повышению интереса к предметам, сплачивает коллектив.

Главный результат – не просто подготовленное ребёнком сообщение, составленная яркая презентация или даже склеенная из бумаги мебель. Педагогический результат – это, прежде всего, бесценный в воспитательном отношении опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые знания и умения. Это возможность организовать самообучение, самовоспитание детей, что является актуальным в современной школе и жизни.

Таким образом, благодаря использованию проектной и исследовательской деятельности, повышается уровень творческого развития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость.

Если с раннего возраста детей включать в проектную и исследовательскую деятельность, то у них развиваются пытливость ума, гибкость мышления, память, способность к оценке, видение проблемы, способность предвидения и другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом эти качества совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности человека.

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования нового поколения от 31 мая 2021г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.:Просвещение, 2021 – 55с.

2. Землянская, Е.Н. Учебные проекты младших школьников / Е.Н.Землянская // Начальная школа. –2005. –№ 9. –С. 55–59.

3. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии –2 / Н.И. Запрудский. –Минск: Сэр-Вит, 2010. –256 с

4. Малиновская, Е.А. // Статья «Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся», 2015г.

5. Проектная и исследовательская деятельность: сравнительный анализ / Т. В. Уткина, И. С. Бегашева. – Челябинск : ЧИППКРО, 2018. – 60 с.

6. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников / А.И. Савенков. –Самара : Учебная литература, 2006. –208 с.

7. Савенков, А.И. Одаренный ребенок дома и в школе / А.И. Савенков. Екатеринбург : У–Фактория, 2004. –272 с.

8. Ушаков, А.А. Развитие исследовательской компетентности уча-щихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.01 / А.А. Ушаков. –М., 2008. –32 с.

9. Улитко, В.В. Проектные задачи в начальной школе: Методические материалы для учителя / В.В. Улитко – Тирасполь: ПГИРО, 2014 – 64 с.

10. Чумакова, И. А. Проектная задача как способ формирования универсальных учебных действий младших школьников: учебнометодическое пособие для учителя. – Глазов, 2012. – 144 с.

Содержание межпредметной проектной задачи

Запуск

(Здравствуйте, ребята! Меня зовут Джеймс, я из Новой Зеландии – это необычная страна с особенным климатом. Новая Зеландия расположена в южном полушарии, поэтому летние и зимние месяца здесь поменялись местами. Новый год празднуют в разгар лета, под палящими лучами жаркого солнца, а в июле отправляются в горы, где с удовольствием катаются на лыжах, сноуборде и снегоходах. Хочу приехать к вам в гости, составьте для меня календарь праздников на 2023 год, пожалуйста).

Задание №1

В году 12 месяцев, расшифруйте каждый месяц. Восстановите последовательность, расположив месяца в правильной последовательности.

ЯВРАЬН, ЕКАРЬБД, ЙАМ, ЮЛЬИ, АРТМ, БЕНСРТЯЬ, ГАВСТУ, ЯНБОРЬ, ПАРЛЬЕ, ЮИЬЛ, ТЯРЬБОК, ФРАЛЬЕВ.

ЯВРАЬН, ЕКАРЬБД, ЙАМ, ЮЛЬИ, АРТМ, БЕНСРТЯЬ, ГАВСТУ, ЯНБОРЬ, ПАРЛЬЕ, ЮИЬЛ, ТЯРЬБОК, ФРАЛЬЕВ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Задание №2 (у каждой группы 2 времени года)

Запишите в таблицу месяца и сезонные признаки, относящиеся к весне.

Весна

| Месяц | Сезонные признаки |

|

|

|

|

| |

|

|

Запишите в таблицу месяца и сезонные признаки, относящиеся к лету.

Лето

| Месяц | Сезонные признаки |

|

|

|

|

| |

|

|

Запишите в таблицу месяца и сезонные признаки, относящиеся к зиме.

Зима

| Месяц | Сезонные признаки |

|

|

|

|

| |

|

|

Запишите в таблицу месяца и сезонные признаки, относящиеся к осени.

Осень

| Месяц | Сезонные признаки |

|

|

|

Задание №3

Соотнесите стихотворение (время года) с картиной. Выделите в стихотворениях слова, которые помоги вам определить время года.

Например: Лето – долгий световой день.

Полученные материалы приклейте в календарь.

| Картина | Стихотворение |

|

| Уж тает снег, бегут ручьи, В окно повеяло весною... Засвищут скоро соловьи И лес оденется листвою! Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче солнце стало, Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала. (A. H. Плещеев «Весна»)

|

|

| Чародейкою Зимою Околдован, лес стоит, И под снежной бахромою, Неподвижною, немою, Чудной жизнью он блестит. И стоит он, околдован, Не мертвец и не живой – Сном волшебным очарован, Весь опутан, весь окован Лёгкой цепью пуховой… Солнце зимнее ли мечет На него свой луч косой – В нём ничто не затрепещет, Он весь вспыхнет и заблещет Ослепительной красой. (Фёдор Тютчев) |

|

| Листья в поле пожелтели, И кружатся, и летят; Лишь в бору поникши ели Зелень мрачную хранят. Под нависшею скалою, Уж не любит, меж цветов, Пахарь отдыхать порою От полуденных трудов. Зверь, отважный, поневоле Скрыться где-нибудь спешит. Ночью месяц тускл, и поле Сквозь туман лишь серебрит. (М. Ю. Лермонтов) |

|

| Ходит лето по дорожкам В кедах в туфлях, в босоножках Ходит лето по тропинкам, По лугам, полям, ложбинкам. По лесам, густым дубравам, По цветам, по мягким травам, Среди льна, по ржи колючей, Среди гроз, ветров пахучих. Ходит в ярком сарафане, Ходит с яблоком в кармане, Ходит лето, чудо лето! Лето — солнечного света! (Г. Лагздынь «Чудо лето»)

|

Задание №4

Запишите даты праздников. Если вы забыли в какой день тот или иной праздник, то воспользуйтесь карточкой номер №1 и 2 на столе помощнике. С помощью карточки вы сможете посчитать и узнать точную дату праздника. Важно помнить, что в каждом месяце разное количество дней.

| Праздник | Дата |

| Новый год |

|

| День защитника Отечества |

|

| Международный женский день |

|

| Праздник Весны и труда |

|

| День Победы |

|

| День России |

|

| День народного единства |

|

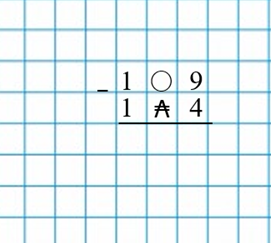

Карточка №1

Карточка №1

От Нового года до Дня защитника Отечества 53 дня

От Международного женского дня до праздника Весны и Труда 54 дня

От праздника Весны и труда до Дня Победы 8 дней

От Дня Победы до Дня России 34 дня

Карточка №2

Задание №5

Прочитайте текст о истории возникновения празднования Нового года. Выберите достоверную и недостоверную информацию, обозначьте знаком «+» достоверную информацию напротив предложений после текста.

Празднование Нового года имеет долгую и интересную историю. Наши предки, древние славяне, Новый год праздновали 1 марта — с наступлением тепла и началом полевых работ.

В новогоднюю ночь зажигаются разноцветные огни на прекрасной лесной красавице елке, сверкают елочные игрушки, а под елкой сам Дедушка Мороз оставляет разные, ожидаемые подарки.

Все страны на Земле один раз в году отмечают этот сказочный праздник. Новый год приходит в разные страны не в одно и то же время: где-то летом или осенью, а где-то зимой, как у нас в России.

В России когда-то Новый год отмечали дважды – первого марта по церковному календарю и первого сентября по светскому. Но однажды царь Петр I издал указ от 15 декабря 1699 года, в котором всем было приказано считать праздник Нового года с первого января. С этого времени появился первый общий зимний праздник в России.

В России когда-то Новый год отмечали дважды – первого марта по церковному календарю и первого сентября по светскому. Но однажды царь Петр I издал указ от 15 декабря 1699 года, в котором всем было приказано считать праздник Нового года с первого января. С этого времени появился первый общий зимний праздник в России.

1. Новый год праздновали 5 марта.

2. В разных странах Новый год празднуют не в одно и то же время.

3. 15 декабря 1699 года издали указ о том, что Новый год нужно праздновать с первого января.

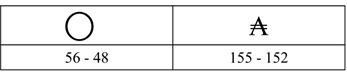

Задание№6. Ребята! Я нашел несколько интересных фактов, которые вы можете поместить в календарь. К сожалению, в фактах не хватает информации. Для того, чтобы эти факты использовать нужно выполнить несколько заданий. Вперед!

Факт:

Факт:

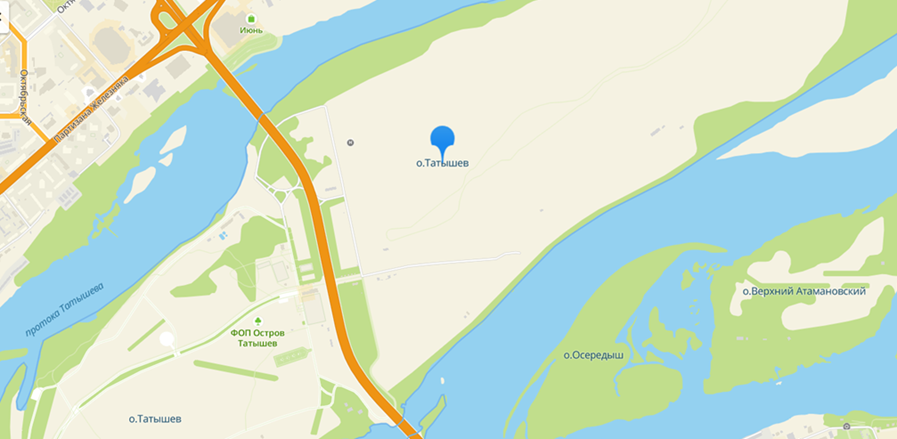

В Красноярске установили самую большую в России новогоднюю елку. Высота праздничного дерева - ____ метров. Елка находится в центре города на _______________________________ - популярном у красноярцев месте отдыха.

Для того, чтобы узнать высоту самой большой елки в России решите пример:

Для того, чтобы узнать, где находится елка, обратите внимание на условные обозначения карты. Впишите в факт полученный ответы.

Задание №7

Прочитайте текст о истории возникновения праздника Дня защитника отечества. Выберите достоверную и недостоверную информацию, обозначьте знаком «+» достоверную информацию напротив предложений после текста.

Ещё в давние времена воины не боялись с мечом в руках сражаться за свою родину. В древние времена боролись с врагами богатыри. Вот какие были смелые защитники Отечества. И каждый мальчик должен быть таким же сильным и умным и быть готовым, когда вырастет, в любой момент защитить свою Родину.

Ещё в давние времена воины не боялись с мечом в руках сражаться за свою родину. В древние времена боролись с врагами богатыри. Вот какие были смелые защитники Отечества. И каждый мальчик должен быть таким же сильным и умным и быть готовым, когда вырастет, в любой момент защитить свою Родину.

У этого праздника было несколько названий:

- День Советской Армии;

- День рождения Красной армии;

- День рождения вооруженных сил и военно-морского флота.

Сейчас этот праздник называется Днем Защитника Отечества…

Почему же именно 23 февраля считается Днем Защитников Отечества, а не любая другая дата?

Изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов нашей Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия.

1. Название праздника раньше было День Советской Армии. ![]()

2. Изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии. ![]()

Задание №8

А вот и интересный факт. Оказывается, что в Красноярске есть улица, название которой посвящено празднику. Какому? Нет, это не 9 мая. Для того чтобы узнать обсудите в группе ребус и попробуйте отгадать его.

В Красноярске есть улица, название которой посвящено празднику. Улица называется _______________________.

Задание №9

Отлично! Вы узнали о каком празднике идет речь. А какая же история возникновения данного праздника? Прочитайте текст, выберите достоверную и недостоверную информацию, обозначьте знаком «+» достоверную информацию напротив предложений после текста.

П очему Международный женский день празднуют именно 8 марта? Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не могли работать. Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало!

очему Международный женский день празднуют именно 8 марта? Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не могли работать. Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало!

Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому назад работницы прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения условий работы и равные права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что событие стали называть Женским днём.

Тогда было решено избрать один общий женский день для многих стран. Женщины разных стран договорились, что именно в этот день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать.