СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы»

Красноярский педагогический колледж №1 имени М. Горького

Министерство образования Красноярского края при

КГПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 имени М. Горького»

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы

г. Красноярск 2025

Аннотация

Методические рекомендации предназначены для педагогов начальных классов и направлены на организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся. В документе рассматриваются теоретические основы проектирования и исследования, приводятся практические советы по выбору тем проектов, планированию работы, взаимодействию с учениками и оценке результатов.

В тексте освещаются основные моменты, связанные с целями, особенностями и структурой исследовательской деятельности учащихся в условиях современной образовательной системы. Анализируются распространенные ошибки, возникающие при выполнении исследований. Обсуждается система критериев для оценки детских исследовательских работ, способствующая развитию у учеников навыков самоанализа и критического мышления. Включены примеры паспортов исследований, которые охватывают аналогичные вопросы в рамках проектной работы. Также подробно описаны цели, особенности и организационная структура проектной деятельности в начальной школе, предложены конкретные проектные задания, адаптированные под уровень подготовки учащихся.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Образования.

Составитель: Брусенцова Н. В. – студентка 32 группы специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».

«Красноярский педагогический колледж №1 имени М. Горького», 2025.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6

1.1. Исследовательская деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура. 6

1.2. Типичные ошибки при проведении исследования. Примеры ошибок в детских исследовательских работах. 16

1.3. Критерии оценивания детских исследовательских работ. 23

1.4. Паспорт исследования №1 «История городов Красноярского края». 32

1.5. Паспорт исследования № 2 «Ритм учебы». 34

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 38

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образование: назначение, специфика, структура. 38

2.2. Проектная задача «Цифры в сказках» для обучающихся 2 класса. 36

2.3. Проектная задача «Изобретения» для обучающихся 4 класса. 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 56

Пояснительная записка

В рамках внедрения ФГОС НОО акцент делается на развитие у младших школьников универсальных учебных действий, включая регулятивные, необходимые для самоорганизации, постановки целей и рефлексии. Проектно-исследовательская работа выступает одним из наиболее действенных методов формирования этих навыков. Тем не менее, на практике учителя часто испытывают сложности в её организации из-за нехватки четкой методической базы, недостаточного количества адаптированных для детей младшего возраста форматов работы и критериев оценивания.

Данные методические рекомендации разработаны для устранения данного дефицита, предлагая учителям систематизированный подход к проведению проектно-исследовательской деятельности. Их ценность состоит в том, что они не только включают теоретический материал, но и предоставляют готовые практические решения: пошаговые инструкции, примеры заданий и критерии оценки.

Целью методических рекомендаций является оказание методической помощи учителям начальных классов в организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. В работе представлены:

теоретические основы формирования регулятивных УУД;

этапы организации проектной и исследовательской работы;

методы вовлечения учащихся;

примеры практических заданий;

критерии оценки результатов.

Использование данных рекомендаций позволит педагогам:

систематизировать подход к организации проектно-исследовательской деятельности;

повысить мотивацию учащихся к самостоятельной познавательной деятельности;

развить у детей навыки критического мышления, работы в команде и самооценки;

создать условия для более эффективного достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.

В отличие от существующих методических разработок, данные рекомендации:

комплексно объединяют проектный и исследовательский подходы, выделяя их специфику и взаимосвязь;

адаптированы для начальной школы – учитывают возрастные особенности младших школьников и предлагают пошаговые алгоритмы работы;

содержат практико-ориентированные материалы – примеры заданий, критерии оценки и советы по вовлечению родителей;

опираются на современные требования ФГОС, что делает их актуальными для педагогов, работающих в условиях обновлённых стандартов.

Таким образом, методические рекомендации представляют собой не только теоретическое пособие, но и практический инструмент, способствующий повышению качества образовательного процесса в начальной школе.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исследовательская деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.

Исследовательская деятельность в начальной школе направлена на формирование у учащихся ключевых компетенций, таких как самостоятельность, аналитическое мышление и интерес к познанию. Она помогает интегрировать различные дисциплины и развивает межпредметные связи. Педагог выступает наставником, создавая условия для самостоятельного поиска решений. Структура исследовательской деятельности включает этапы выбора темы, постановки проблемы, планирования, проведения экспериментов, анализа данных и представления результатов. Этот подход способствует личностному росту, развитию творчества и навыков планирования.

Исследовательской считается работа, направленная на получение новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на наиболее актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие противоречия, имеющие место в практике.

Исследовательская деятельность младших школьников – это творческая познавательная деятельность, направленная на постижение мира, «открытие» детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного развития их ценностного, интеллектуального, культурного, творческого потенциала, является средством активизации обучающимися, формирования у них интереса к изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого.

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением учиться, а именно:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

Поэтому главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

• знакомство с проведением учебных исследований;

• развитие творческой исследовательской активности;

• стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

• ознакомление с научной картиной мира;

• вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Виды проводимых исследований:

а) по содержанию:

1. Исследование, направленное на выявление свойств изучаемых объектов. При данном исследовании задействованы все виды анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус, тактильные), что позволяет описать явные свойства предметов; используются знания о классах предметах, взаимосвязях с другими предметами и т.п.;

2. Вербальное исследование, сущность которого заключается в постановке детьми вопросов и нахождению ответов на них. Значение вопросов неоценимо для развития ребенка. В начальной школе важно учить задавать проблемные вопросы, что позволяет впоследствии развивать умение видеть и вычленять проблемы;

3. Комплексное исследование, которое может включать в себя все предшествующие виды исследовательского поведения или часть из них;

4. Собственное исследование, направленное на всестороннее (возрастосообразное) изучение предмета, целенаправленное, включающее определенные этапы, действия, средства.

б) по количеству участников: индивидуальные (самостоятельные), групповые (несколько человек из класса), коллективные (весь класс);

в) по месту проведения: урочные, внеурочные;

г) по времени: кратковременные или долговременные;

д) по теме: предметные, свободные.

Опираясь на методику проведения детских исследований А. И. Савенкова, можно выделить следующие основные этапы исследовательской деятельности:

1. Выделение и постановка проблемы.

Как помочь школьнику выбрать тему для исследования? Самый продуктивный способ – идти за его интересами.

На данном этапе мы определяем актуальную тему исследования (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование, соц. опрос и т.д.) и конкретную цель. Определить цель исследования – значит ответить на вопрос: зачем мы его проводим. Очень важно, на мой взгляд, чтобы учащийся с первых шагов понял значимость своего исследования, возможность его практического применения

2. Выработка гипотез.

Гипотеза исследования – это предположение, догадка, еще не доказанная логически и не подтвержденная опытом. Обычно гипотеза начинается со слов «предположим», «допустим», «возможно».

3. Поиск путей решения (обоснование гипотезы, сбор и изучение материалов).

Это непосредственно работа самого будущего исследователя под руководством учителя и при помощи консультантов (родители). В своей практике на данном этапе использую «карточки – помощники юного исследователя».

4. Формулирование выводов (обобщение, классификация, систематизация).

Структурирование полученного материала, анализ информации, формулировка выводов, оформление результатов.

5. Представление результатов исследовательской деятельности

Представить результат своей работы можно в разнообразных формах:

1. Отчеты (устные, письменные, с демонстрацией материалов, например, в «Дневнике юного исследователя»).

2. Презентации, фильмы, макеты, сборники и др.

3. Завершающий этап исследовательской работы – это защита. Свои работы дети представляют на школьных, районных, городских и областных конференциях (на праздниках, выставках достижений

Исходя из анализа представленных этапов, видно, что они способствуют становлению и развитию таких компонентов универсальных учебных действий (УУД), как регулятивные и познавательные. Поскольку исследовательская деятельность организуется не только индивидуально, но и в группах или коллективе, очевидно, что она создает благоприятные условия для формирования коммуникативных УУД. С учетом того, что результатом исследований становятся не только новые знания, но и эмоциональные переживания, личный опыт ученика, можно утверждать, что такая деятельность также содействует развитию личностных УУД.

С первого класса начинается вовлечение обучающихся в мини-исследования. Эти работы так и называются “Мои маленькие исследования” и идут по темам.

Например, по окружающему миру дети исследуют какие деревья растут вокруг школы; по литературному чтению: что такое сказка?; по изобразительному искусству для чего нужно реставрация старых картин и предметов быта.

С 1 по 2 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих.

В 3 и 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” их к правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы:

- Что интересует больше всего?

- Чем занимаешься в первую очередь?

- Чем чаще всего занимаешься в свободное время?

- По каким предметам хорошие отметки?

- О чём хочешь узнать больше?

- Чем можешь гордиться?

Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования можно выбрать. Тема может быть:

- фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу);

- экспериментальной;

- изобретательской;

- теоретической.

Учебное исследование предполагает осуществление всех этапов исследовательской деятельности (от постановки проблемы до презентации результатов своей работы), требует умений работать с информацией, с эмпирическими данными, владение исследовательскими методами. Кроме того, не менее важно осуществлять анализ проделанной работы, уметь оценивать ее согласно определенным критериям. Можно выделить пять блоков умений младших школьников, которые необходимы, формировать для успешной реализации исследовательской деятельности.

Пять блоков исследовательских умений учащихся начальных классов:

1.Умения, связанные с осуществлением исследования (поисковые):

- умение выбрать тему исследования;

- умение увидеть проблему и поставить цель исследования (Зачем я это делаю? Что я хочу узнать? Для чего мне будут нужны полученные знания?);

-умение ставить задачи исследования (Что я должен сделать, чтоб достичь цели?);

-умение, связанные с выбором и применением доступных методов исследования;

2. Умения работать с информацией (информационные):

-умения находить источники информации, пользоваться ими; умения работать с текстом;

-умение выделять главное в воспринимаемом тексте, в своем тексте; умения выделять смысловые части текста: абзацы, главы, параграфы;

-умение работать с определением, понятиями, терминами;

-умения устанавливать логику изложения (умение составлять план текста, своей исследовательской работы);

-умение кратко излагать, конспектировать, применять приемы конспектирования, применять цитаты, оформлять ссылки;

-умения составлять доказательство, использовать аргументы, факты;

-умения, связанные с составлением вступления и заключения; формулированием вывода.

3. Умения организовывать свою работу (организационные):

-умение организовывать свое рабочее место;

- умение планировать работу;

-умения, связанные с организацией работы в школьной и детской библиотеке, компьютерном зале, других учреждениях просвещения (например, клуб по интересам);

4. Умения представить результат своей работы.

-умения использовать различные формы представления результатов;

-умения задавать вопросы и отвечать на низ;

-умения учитывать требования к докладу, к речи докладчика;

5. Умения, связанные с оценочной деятельностью (оценочные):

-умения оценить свою работу, определить ее достоинства и недостатки;

-умение оценить работу, представленную другим исследователем;

-умение формировать оценочные суждения, обосновывать свою оценку;

-умение формулировать рекомендации, отзывы.

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный мир. Своей работой учитель должен направить деятельность учеников в нужное и полезное для них русло. Обучающиеся ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом активно ищут информацию для своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, которых приходится брать в “помощники”, обращаясь к ним с просьбой о помощи. “Послушай, Саша, я знаю, что ты очень хорошо владеешь компьютером. Я нигде не могу найти материал, посмотри в Интернете и т.д.” Ребенок, чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу. Найденный материал просматриваем вместе с обучающимися, попутно выясняется, что нужно провести анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Готовый материал вместе оформляем, и ребенок готовится выступать на классном часе или включаем его выступление на одном из уроков. Естественно, тема таких работ должна быть заранее продуманы учителем, а дети должны получить положительный результат.

Для получения положительного результата детской исследовательской работы учителю необходимо дать позитивный настрой и показать перспективу обучающемуся. Учитель должен чутко и умело руководить исследовательской деятельностью своих учеников.

Большими помощниками в исследовательской работе являются родители. Какова роль родителей на каждом этапе исследовательской деятельности?

На этапе выбора темы исследования возможные действия родителей могут быть следующие: помочь выбрать лучшую из тем, обосновать свой выбор.

Следующий этап: выдвижение первоначальных идей. Возможные действия родителей:

помочь ребенку выдвинуть как можно больше идей и записать их, а потом систематизировать.

В ходе сбора материала родители могут посоветовать, дополнить список необходимых источников по теме исследования или исключить из него те, которые не совсем соответствуют выбранной теме. Взрослые помогут ребенку в посещении библиотеки, ориентировании в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации. Источниками информации могут быть: опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, Интернет, а также книги и периодические издания.

На этапе обобщения материалов родители могут помочь ребенку кратко изложить самое главное и рассказать об этом другим людям. Для этого нужно приготовить текст выступления и подготовиться к ответам на вопросы по результатам исследования, создать графики, макеты, чертежи и др. Детям может потребоваться помощь в редакционной поправке, грамматическом и стилистическом контроле.

На этапе подготовки к защите проекта родители могут помочь провести последнюю проверку перед презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение ребенка перед выступлением.

Таким образом, в ходе выполнения проекта родитель может выступать одновременно в нескольких ролях:

• консультирует,

• отслеживает выполнение плана,

• решает оперативные вопросы,

• помогает в предварительной оценке проекта,

• участвует в подготовке презентации,

• обеспечивает наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания.

Помогая ребенку, родитель должен помнить: главное действующее лицо осуществляемой работы по исследованию – ребенок! Родитель выступает только как помощник, консультант, «технический секретарь».

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:

• Найти проблему – что надо изучать.

• Тема – как это назвать.

• Актуальность – почему эту проблему нужно изучать.

• Цель исследования – какой результат предполагается получить.

• Гипотеза – что не очевидно в объекте.

• Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования.

• Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально.

• Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме.

• Методика исследования – как и что исследовали.

• Результаты исследования – собственные данные.

• Выводы – краткие ответы на поставленные задачи.

• Значимость – как влияют результаты на практику.

Исследовательская деятельность является важным элементом образовательного процесса в современной начальной школе, способствующим всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на формирование у учащихся навыков самостоятельного поиска знаний, развития критического мышления и креативного подхода к решению задач. Специфика исследовательской деятельности в начальных классах заключается в адаптации методов и форм работы под возрастные особенности детей, при этом сохраняя структурированность и последовательность этапов исследования. Важным аспектом выступает интеграция различных видов учебной активности, таких как наблюдение, экспериментирование и анализ информации, что позволяет учащимся глубже понимать окружающий мир и приобретать опыт самостоятельной познавательной деятельности.

Типичные ошибки при проведении исследования. Примеры ошибок в детских исследовательских работах.

Перед тем как приступить к исследованию, нужно выявить проблему, которая требует решения и вызывает интерес у обучающихся. Именно она поможет определить тему работы.

Найти проблему означает заметить то, что другие могут упустить – разглядеть сложность и противоречие в обыденных вещах. Важно уметь рассматривать одно и то же явление с различных сторон. Это помогает развивать навык выявления проблем.

Важным аспектом исследовательской работы является выбор темы, учитывающий интересы и волнующие вопросы самого исследователя, а именно обучающегося.

Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребенок, вопросов;

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т. д.;

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности).

Кроме этого, важно обратить внимание на правила выбора тем исследовательских работ, к которым относятся такие правила как:

Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе.

Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки.

Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности.

Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Рассмотрим примеры типичных ошибок при выборе темы исследовательской работы:

Взята слишком узкая тема исследования (пример: «Исследование количества листьев на одном дереве осенью»).

Тема исследования сформулирована слишком широко (пример: «Изучение формы Земли»).

Тема не соответствует возрасту (пример: учащийся 2 класса будет готовить исследование по теме «»Анализ причин экономических кризисов». Тематика слишком сложна для понимания детьми младшего школьного возраста).

Отсутствие познавательного интереса учащихся к теме исследования или к исследовательской деятельности в целом (Сложность и отсутствие прямого отношения к повседневной жизни детей могут снизить их мотивацию).

Тема содержит широкую интеграцию (пример: «Влияние компьютера на детей»).

Тема не является исследовательской, так как изучается школьной программой (пример: «Что такое вода?»).

Некорректная формулировка темы исследования (пример: «Белая береза под моим окном»).

Формулировка цели и задач исследовательской работы играет ключевую роль в успешном проведении исследования. Цель определяет основное направление работы, отвечает на вопрос, зачем проводится исследование, и служит ориентиром для всей дальнейшей деятельности. Задачи, в свою очередь, представляют собой конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения поставленной цели. Они помогают структурировать процесс исследования и делают его более управляемым.

Существует ряд требований к постановке цели исследовательской работы. Цель должна быть:

Конкретна, определяет результат деятельности.

Формулировка цели должна начинаться с глагола в неопределённой форме (например, создать, сформулировать).

Достижима.

Измерима контролируема, в отдельных случаях диагностируема.

Определена во времени, так как определены сроки проведения исследования.

Следующим этапом после постановки цели исследования является деление цели на задачи. Задача – это условие достижения цели, последовательность действий, шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя.

Необходимо:

Выделить более простые и доступные для выполнения операции;

Создать последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности, времени выполнения, то есть выработать тактику достижения целей;

Смоделировать весь объём работы и рассчитать свои силы.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

При формулировании цели и задач можно заметить следующие ошибки:

Неясность формулировок.

Отсутствие связи между целью и задачами.

Слишком обширны или узкие цели.

Неопределенные задачи.

Отсутствие практической значимости.

Несоответствие уровню подготовки.

Недостаточная конкретизация ожидаемых результатов.

Невозможность проверки результатов.

Примерами неверно сформулированными задачами можно считать:

Ошибочная формулировка: "Понять природу." Задача малоосмысленная и неясная. Конкретизировать: "Определить, какие факторы влияют на рост растений.

Избыточная сложность задач: "Изучить влияние всех известных экологических факторов на животных." Сложная задача, которая требует серьезных исследований. Лучше разбить её на более простые и понятные задачи, например, "Исследовать, как погода влияет на поведение птиц в нашем парке."

Одним из главных элементов исследования является выдвижение гипотезы. Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость.

Существуют требования к гипотезе. Она должна:

- содержать предположение;

- быть проверяема, подтверждена;

- быть логически непротиворечивой;

- быть реально опровергаемая или доказуемая.

При формулировании гипотезы также допускают большое количество ошибок, таких как:

гипотеза не удовлетворяет основному требованию - быть проверяемой и доказуемой;

не содержит предположение;

не соответствует фактам по теме исследования.

Пример: все дети в классе лучше рисуют, чем взрослые. Неверно, потому что гипотеза слишком обобщающая и не учитывает индивидуальные способности. Не может быть подтверждена или опровергнута без конкретных измерений.

Оформление результатов исследования – один из самых трудоёмких этапов работы. Оно должно показать умение обучающихся самостоятельно проводить исследования с применением современных методик, анализировать полученные результаты, сравнивать их с литературными данными, делать правильные и обоснованные выводы, а также уметь правильно оформлять свою работу. Исследовательская работа обучающегося имеет научный стиль изложения, который имеет свои особенности:

- Строгая логичность – все предложения располагаются в последовательности, соответствующей причинно-следственным связям явлений, а выводы вытекают из фактов, изложенных в тексте

- Точность – достигается тщательным подбором слов, употреблением их в прямом значении, широким использованием терминов и специальной лексики

- Объективность изложения фактов, недопустимость субъективизма и эмоциональности

- Ясность – умение писать доступно и доходчиво

- Краткость – умение избежать ненужных повторов и «словесного мусора».

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой структуре, которая является общепринятой:

• титульный лист

• оглавление

• введение

• основная часть

• заключение

• список литературы

• приложения

При оформлении работы могут быть допущены следующие ошибки:

Введение:

Слишком большой объем раздела (во введении присутствует часть обзора литературы).

Отсутствие четкой формулировки проблемы, актуальности работы.

Некорректная формулировка цели и задач исследования.

Обзор литературы

Отсутствие логического построения обзора литературы.

Слишком краткий или чрезмерно обширный.

Подробное цитирование широко известных фактов (на уровне школьного учебника).

Отсутствие ссылок на литературные источники непосредственно в

тексте.

Использование информации (особенно из Интернета) без осмысления и анализа.

Выводы

Несоответствие выводов заявленным во введении цели и задачам исследования.

Дублирование разделов (в работе есть и «Выводы», и «Заключение»).

Включение в выводы текста, соответствующего разделам «Методы», «Результаты», «Обзор литературы».

Формулировка глобальных выводов на основе единичных экспериментов.

В ходе обсуждения типичных ошибок, встречающихся в детских исследовательских работах, мы выявили несколько ключевых моментов. Часто исследователи сталкиваются с проблемами, связанными с недостаточной четкостью формулировок, игнорированием контекста и индивидуальных различий детей. Таким образом, для повышения качества детских исследовательских работ важно осознанно подходить к формулировке цели, задач и гипотезы, а также к оформлению текста работы.

Критерии оценивания детских исследовательских работ.

В современных образовательных реалиях важно развивать у детей способности к самостоятельному мышлению, анализу информации и представлению результатов своих исследований. Поэтому крайне важно разработать прозрачную и объективную систему оценки таких работ, которая бы мотивировала учащихся к дальнейшему развитию. Мы предлагаем критерии для оценки исследовательских работ студентов 3-го курса КГПОУ № 1 имени М. Горького.

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Актуальность и оригинальность темы. | 0 – тема неактуальна, повторяет уже известные работы и разработки, не соответствует возрасту. |

| 1 – тема актуальна только для самого автора. | |

| 2 – тема актуальна, дополняет и расширяет известные разработки. | |

| Постановка исследовательской проблемы. | 0 – проблема не сформулирована или не соответствует теме исследования. |

| 1 – проблема выражена, но не актуальна. | |

| 2 – проблема ярко выражена, соответствует теме исследования, актуальна. | |

| Постановка цели исследования. | 0 – цель сформулирована некорректно/не соответствует теме исследования/недостижима. |

| 1 – цель соответствует теме исследования, достижима, некорректно сформулировано. | |

| 2 – цель соответствует теме исследования, достижима, корректно сформулирована. | |

| Постановка задач исследования. | 0 – сформулированы некорректно, не соответствуют цели исследования. |

| 1 - сформулированы некорректно, соответствуют цели исследования. | |

| 2 – сформулированы корректно, соответствуют цели исследования. | |

| Гипотеза исследования. | 0 – не содержит предположение, нет возможности подтвердить или опровергнуть. |

| 1 - содержит предположение, есть возможность подтвердить или опровергнуть. | |

| Предмет, объект исследования. | 0 – некорректно сформулированы. |

| 1 - корректно сформулированы. | |

| Анализ литературы исследования. | 0 – литература не соответствует возрасту, содержит однообразные/ недостоверные источники. |

| 1 – литература соответствует возрасту, содержит однообразные /недостоверные источники. | |

| 2 - литература соответствует возрасту, содержит разнообразные и достоверные источники. | |

| Методы исследования. | 0 – использованы только практические или теоретические методы исследования. |

| 1 - использованы практические и теоретические методы исследования. | |

| Выводы исследования. | 0 –не обоснованы, не отражают результаты исследования. |

| 1 - обоснованы, отражают результаты исследования. | |

| Структура и логика исследовательской работы. | 0 – отсутствует логика и целостность изложения, нарушена структура работы. |

| 1 – сохранена логичность при отсутствие целостности изложения. | |

| 2 - сохранена логичность, целостность и структура изложения. | |

| Представление данных исследования. | 0 – результаты исследования не представлены в виде данных. |

| 1 – результаты исследования представлены в виде данных. | |

| Оформление работы исследования. | 0 – работа не соответствует техническим требованиям. 1 - работа соответствует техническим требованиям. |

| 0 – в работе допущены грамматические и пунктуационные ошибки. 1 - в работе отсутствуют грамматические и пунктуационные ошибки. | |

| Итого: | 18 б. |

Предлагаем вам пример оценки детских исследовательских работ, по предложенным выше критериям.

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов

| Какие заповедники есть в Красноярском крае? | Какая порода собаки подходит для нашей семьи? | Как вырастить лекарственные растения в домашних условиях? | Орхидеи – символ совершенств. Уход за орхидеями в домашних условиях. |

| Актуальность и оригинальность темы. | 0 – тема неактуальна, повторяет уже известные работы и разработки, не соответствует возрасту. |

|

|

|

|

| 1 – тема актуальна только для самого автора. |

| 1 |

|

| |

| 2 – тема актуальна, дополняет и расширяет известные разработки. | 2 |

| 2 | 2 | |

| Постановка исследовательской проблемы. | 0 – проблема не сформулирована или не соответствует теме исследования. | 0 |

|

|

|

| 1 – проблема выражена, но не актуальна. |

|

|

| 1 | |

| 2 – проблема ярко выражена, соответствует теме исследования, актуальна. |

| 2 | 2 |

| |

| Постановка цели исследования. | 0 – цель сформулирована некорректно/не соответствует теме исследования/недостижима. |

|

|

|

|

| 1 – цель соответствует теме исследования, достижима, некорректно сформулировано. | 1 |

|

|

| |

| 2 – цель соответствует теме исследования, достижима, корректно сформулирована. |

| 2 | 2 | 2 | |

| Постановка задач исследования. | 0 – сформулированы некорректно, не соответствуют цели исследования. |

|

|

|

|

| 1 - сформулированы некорректно, соответствуют цели исследования. |

|

|

|

| |

| 2 – сформулированы корректно, соответствуют цели исследования. | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Гипотеза исследования. | 0 – не содержит предположение, нет возможности подтвердить или опровергнуть. | 0 |

|

| 0 |

| 1 - содержит предположение, есть возможность подтвердить или опровергнуть. |

| 1 | 1 |

| |

| Предмет, объект исследования. | 0 – некорректно сформулированы. | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 1 - корректно сформулированы. | |||||

| Анализ литературы исследования. | 0 – литература не соответствует возрасту, содержит однообразные/ недостоверные источники. |

|

|

|

|

| 1 – литература соответствует возрасту, содержит однообразные /недостоверные источники. |

|

|

|

| |

| 2 - литература соответствует возрасту, содержит разнообразные и достоверные источники. | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Методы исследования. | 0 – использованы только практические или теоретические методы исследования. |

|

|

| 0 |

| 1 - использованы практические и теоретические методы исследования. | 1 | 1 | 1 |

| |

| Выводы исследования. | 0 –не обоснованы, не отражают результаты исследования. |

|

|

|

|

| 1 - обоснованы, отражают результаты исследования. | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Структура и логика исследовательской работы. | 0 – отсутствует логика и целостность изложения, нарушена структура работы. |

|

|

|

|

| 1 – сохранена логичность при отсутствие целостности изложения. |

|

|

| 1 | |

| 2 - сохранена логичность, целостность и структура изложения. | 2 | 2 | 2 |

| |

| Представление данных исследования. | 0 – результаты исследования не представлены в виде данных. |

|

|

|

|

| 1 – результаты исследования представлены в виде данных. | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Оформление работы исследования. | 0 – работа не соответствует техническим требованиям. 1 - работа соответствует техническим требованиям. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 0 – в работе допущены грамматические и пунктуационные ошибки. 1 - в работе отсутствуют грамматические и пунктуационные ошибки. | 0 | 1 | 1 | 1 | |

| Итого: | 19 б. | 13 б. | 17 б. | 18 б. | 14 б. |

Существуют также критерии оценки публичной защиты исследовательской работы на конференции, которые нам удалось составить:

| № | Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов (с комментариями) | |

| 1 | Выбор темы исследования | 0 – не актуальна, не корректна, не соответствует возрасту 1 – актуально для ученика 2 - актуально для ученика и общества | |

| 2 | Выделение проблемы исследования | 0 – проблема не соответствует теме 1 – проблема соответствует теме | |

| 3 | Постановка цели исследования | 0 – цель сформулирована неверно и не обоснована 1 – цель сформулирована верно или обоснована 2 – цель сформулирована и обоснована (соответствует теме, проблеме исследования) | |

| 4 | Постановка задач исследования | 0 – задачи не способствуют достижению цели и не соответствуют возрастным особенностям 1 - задачи способствуют достижению цели и соответствуют возрастным особенностям | |

| 5 | Формулировка гипотезы исследования | 0 – не верно сформулирована (нет предположения) и не доказуема-опровержима 1 – верно сформулирована (в виде предположения) и доказуема-опровержима. | |

| 6 | Анализ литературы | 0 – литература не соответствует возрасту, содержит однообразные и недостоверные источники. 1 – литература соответствует возрасту, содержит однообразные и недостоверные источники. 2 – литература соответствует возрасту, содержит разнообразные и достоверные источники.

| |

| 7 | Используемые методы исследования | 0 – использован 1 метод исследования, не соответствующий логике исследования 1 – использован 1 метод исследования, соответствующий логике исследования 2 – использовано более 2-х методов, соответствующих логике исследования. | |

| 8 | Формулировка выводов исследования | 0 – выводы отсутствуют 1 – наличие выводов 2 - вывод(-ы) соответствует(-ют) теме, цели, задачам и подводят логический итог исследования | |

| 9 | Структура и логика работы

| 0 – нарушение структуры и логики исследования, отсутствуют 2 и более этапа. 1 – структура и логика не нарушены, отсутствуют до 2-х этапов. 2 - структура и логика не нарушены, присутствуют все этапы. | |

| 10 | Представление данных | 0 – результаты видов не представлены 1 – представлены не менее 2-х видов (фото, рисунки, таблицы, диаграммы) | |

| 11 | Оформление работы | 0 – оформление не соответствует общим требованиям 1 – есть нарушения в оформлении текста или списка литературы. 2 – соблюдены все общие требования к оформлению текста (поля, шрифт, заголовки, цитаты, иллюстративный материал), списка литературы со ссылками на источники, приложения. | |

| Итог: | 18 баллов | ||

Также предлагаем вариант оценки публичного выступления одного из ребенка:

| № | Критерии оценки | Баллы | Ребенок |

| 1 | Содержание работы (актуальность, тема, цель, задачи, гипотеза) | 0 баллов – работа не соответствует заявленной теме, цели и задачам исследования. Актуальность темы не обоснована. 1 балл – частично раскрыта актуальность темы, но цель и задачи сформулированы недостаточно четко. | 2 |

| 2 | Логика выступления | 0 баллов – выступление бессвязное, отсутствует логическая структура изложения материала. 1 балл – логика нарушена в некоторых частях выступления. | 2 |

| 3 | Грамотность письменной и устной речи выступающего | 0 баллов – многочисленные ошибки в тексте и устном выступлении, затрудняющие понимание содержания. 1 балл – в целом грамотная речь, но есть отдельные недочеты, которые требуют внимания. | 2 |

| 4 | Временной регламент | 0 баллов – временной регламент не соблюден. 1 баллов – соблюден временной регламент. | 1 |

| 5 | Взаимодействие с аудиторией | 0 баллов: Отсутствие взаимодействия с аудиторией, монолог без учета реакции слушателей. |

|

| 6 | Выступление с опорой на текст | – чтение текста с листа без подготовки. 2 – чтение с редкими паузами, слабая ориентация на аудиторию. 3 – устное выступление, почти без обращения к тексту, четкое и уверенное изложение материала, эмоционально окрашенное. | 3 |

| 7 | Оформление презентации | 1 – минимальное оформление, но содержание трудно читаемое 2 – оформление по всем требованиям, текст различим и читаем. Иллюстрации хорошего качества. | 2 |

| 8 | Содержание презентации (целесообразность) | 1 – преобладает текст 2 – присутствует избыточное количество иллюстраций 3 – целесообразное использование текста и иллюстраций | 3 |

| ИТОГО: | 17 баллов | 17 баллов | |

Таким образом, использование комплексных критериев позволяет оценить не только знания и умения учащихся, но и их способность к самостоятельной исследовательской деятельности, что является важным элементом формирования личности ученика.

Паспорт исследования №1 «История городов Красноярского края».

| № | Компоненты паспорта | Описание |

| 1. | ФИО Участника | Брусенцова Надежда Владимировна |

| 2. | Тема проекта | «История городов Красноярского края» |

| 3. | Актуальность исследования | Актуальность проекта заключается в том, что история родного края всегда была для меня интересной, именно поэтому мне стало интересно узнать историю городов Красноярского края, потому что я хочу знать, откуда они появились и как менялись со временем. Это поможет мне лучше понять, где я живу, и почему мой город такой особенный. |

| 4. | Объект исследования | Города Красноярского края |

| 5. | Цель исследования | Цель для учителя: формирование базовых исследовательских действий по теме «История городов Красноярского края» через исследование городов Красноярского края. Цель для учащихся: исследовать города Красноярского края. |

| 6. | Тип исследования | Исследовательский, групповой, краткосрочный (2-3 занятия). |

| 7. | Этапы реализации (в том числе исследовательский) Краткое их описание | Подготовительный этап. Подготовка к исследованию. Через викторину подведение к теме исследования, введение актуальности данной темы. Включение постановки цели и задач, деление учащихся на группы, распределение ролей среди участников группы. Определение оформления исторической ленты времени городов Красноярского края. Теоретический этап. Актуализация по теме. Совместно с учащимися определяются города Красноярского края, которые будут исследоваться. Распределение городов по группам. Учащиеся производят сбор необходимой информации по теме из различных источников. Практический этап. Формулировка гипотезы исследования. Проведение исследования для подтверждения или опровержения гипотезы. Оформление части исторической ленты времени городов. Подводятся итоги. Презентационный этап. Каждая группа представляет результаты проделанной работы, демонстрируя свою часть исторической ленты времени городов Красноярского края. Рефлексивный этап. Анализ собственной деятельности. Выделение собственных трудностей при проведении исследования на тему «История городов Красноярского края» |

| 8. | Исследовательский этап (полное описание) | Цель исследования: исследовать города Красноярского края. Гипотеза исследования: предположим, что города Красноярского края были основаны в разные исторические года/предположим, что города Красноярского края были основаны в один исторический год. Методы исследования: анализ литературы, синтез, наблюдение, моделирование. Ход исследования: Деление обучающихся на группы. Подготовка необходимых материалов. Сбор необходимой информации о городах Красноярского края. Сравнение историй и изображений городов Красноярского края. Оформление выводов исследования. Оформление собственной части (определенного города) исторической ленты времени городов Красноярского края. Объединение всех частей в единую историческую ленту времени городов Красноярского края. |

| 9. | Продукт исследования | Историческая лента времени городов Красноярского края |

| 10. | Перспективы исследования | Далее можно дополнить информацию о городах Красноярского края и создать настольную игру для обучающихся (Например, можно использовать настольные игры, где игроки перемещаются по карте Красноярского края, открывая информацию о разных городах). |

Паспорт исследования № 2 «Ритм учебы».

Автор: Нелогова Анастасия Максимовна

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования | ||||||||

| 1 | Тема исследования | «Ритм учебы. Влияние разных жанров музыки на внимание учеников.» | ||||||||

| 2 | Актуальность исследования | Было обнаружено что в наше время в развитие мультимедийных технологий, ученики стали выполнять домашнее задание под музыку. Также многие учителя используют музыкальные произведения на уроках для улучшения концентрации. Как показали исследования, определенные жанры могут усиливать концентрацию и продуктивность, что важно для достижения высоких учебных результатов. Введение экспериментов поможет выявить, какие жанры наиболее эффективно способствуют улучшению внимания и усвоению материала. | ||||||||

| 3 | Проблема исследования | Проблема исследования заключается в недостаточном понимании влияния различных музыкальных жанров на внимание и концентрацию учащихся во время учебного процесса. В современных образовательных учреждениях музыка нередко используется как фоновый элемент, но отсутствуют четкие рекомендации и научные обоснования относительно того, какие именно жанры способствуют улучшению или, наоборот, ухудшению внимательности и учебной активности. | ||||||||

| 4 | Объект исследования | Внимание | ||||||||

| 5 | Цель исследования | Для учителя: организация исследовательской деятельности обучающихся направленной на формирование познавательного интереса через изучение влияния музыкальных жанров на внимание обучающихся. Для ученика: исследовать влияние разных музыкальных жанров на внимание учеников. | ||||||||

| 6 | Задачи исследования | Для ученика: Изучить теоретический материал по теме исследования. Организовать проведение анкетирования среди обучающихся. Провести исследование. Зафиксировать результаты в дневник исследователя. Подвести итоги исследования. | ||||||||

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что жанры музыки такие как: ло-фай и классика положительно влияют на внимание учеников. Предположим, что жанры музыки такие как: рок и джаз негативно сказываются на внимание учеников. | ||||||||

| 8 | Методы исследования | Теоретические: анализ литературы, синтез. Практические: наблюдение, эксперимент. | ||||||||

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: краткосрочный. По организационной форме: групповой. По содержанию: внепредметный. | ||||||||

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Подготовительный: Подводит обучающихся к теме исследования, через решение ребусов и просмотр видеоролика. Проводит анкетирование среди участников по теме исследования. Совместно с обучающимися формулирует цель и задачи исследования. Организует распределение обучающихся по группам, распределение ролей внутри группы. Теоретический: Учитель организует беседу, обращаясь к личному опыту обучающихся. Выделяют несколько музыкальном жанров для работы над исследование. С помощью жеребьевки организует распределение жанров музыки между группами. Организует работу с информацией по теме исследования. Практический: Учитель организует деятельность по выдвижению гипотезы исследования. Учитель организует проведение исследования для подтверждения или опровержения гипотезы. Совместно с обучающимися подводятся итоги исследования. Фиксируют результаты в дневник исследователя. Аналитический: Учитель совместно с учащимися формулирует выводы. Учащиеся готовят рассказ о проделанной работе, отражающий результаты исследования. Презентационный: Каждая группа представляет результаты проделанной работы, демонстрируя созданные таблицы. Рефлексивный: Учитель организует подведение итогов проделанной работы. Учащиеся проводят анализ и оценку собственной деятельности. Отвечают на вопросы учителя. | ||||||||

| 11 | Практический этап (полное описание) | Цель исследования: исследовать влияние разных музыкальных жанров на внимание учеников. Гипотеза исследования: 1. Предположим, что жанры музыки такие как: ло-фай и классика положительно влияют на внимание учеников. 2. Предположим, что жанры музыки такие как: рок и джаз негативно сказываются на внимание учеников. Ход исследования: Разделение на группы. Разделение обязанностей внутри группы. Подготовка необходимого оборудования. Обучающимся предлагается выполнить тесты на концентрацию внимания под разные жанры музыки и засечь время прохождения с помощью секундомера. Зафиксировать результаты исследования в дневник исследователя. Оформить таблицу с результатами исследования.

Обобщить и систематизировать результаты. Оформить выводы. Вывод: Жанр музыки … положительно/негативно влияет на внимание. Тишина способствует лучшей концентрации внимания нежели музыка. | ||||||||

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Тесты на внимание, секундомер, дневник исследователя, наушники. | ||||||||

| 12 | Продукт исследования | Таблица с результатами исследования, дневник исследователя. | ||||||||

| 13 | Перспектива исследования | Выступление на научной конференции. Продолжение исследования с проведением более глубоких исследований, которые могут учитывать влияние различных факторов, таких как возраст, уровень подготовки и культурные особенности обучающихся на восприятие музыки во время занятий. | ||||||||

| 14 | Используемые источники | 1. Мелл, Д. Л., & Боля, Дж. А. Психология музыки: как музыка влияет на наше поведение. 2. Музыка и учеба: как использовать звук для развития внимания. 3. Музыка и ее влияние на человеческий мозг. Документальный фильм. 4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1992. 5. Тарская Е. В. Музыкальные жанры: от классики до современности. М.: Музыка, 2018. |

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проектная деятельность учащихся в современном начальном образование: назначение, специфика, структура.

Проектная деятельность – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата и ориентирован на интерес, творческую самореализацию развивающейся личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы.

Проектная деятельность занимает важное место в современном начальном образовании. Она направлена на развитие личности ребенка, его творческих способностей, и достижения универсальных учебных действий. Но перед внедрением проектной деятельности в образовательный процесс, необходимо подготовить школьников к ней. Для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школьникам необходима еще и особая готовность, “зрелость”, заключающаяся в следующем.

Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений, лежащих в основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения, к которым относится:

умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю в ситуации “дефицита” информации или способов действий);

умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали);

умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое мнение, аргументировано, его доказывать);

умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение).

Во-вторых, вторым показателем готовности младших школьников к проектной деятельности выступает развитие мышления учащихся, определенная “интеллектуальная зрелость”. Прежде всего, имеется в виду сформированность обобщенности умственных действий как интегративной характеристики, включающей в себя:

развитие аналитико-синтетических действий;

сформированность алгоритма сравнительного анализа;

умение вычленять существенный признак, соотношение данных, составляющих условие задачи;

возможность выделять общий способ действий;

перенос общего способа действий на другие учебные задачи.

В качестве третьего показателя готовности младших школьников к эффективной проектной деятельности рассмотрим опыт развернутой, содержательной, дифференцированной самооценочной и оценочной деятельности, которая способствует формированию у детей следующих необходимых умений:

адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников;

обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения учебной задачи с акцентом на положительное;

выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания.

Проектная деятельность может быть совершенно разная, следовательно, выделяются следующие типы проектов:

1. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.

3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы.

4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

5. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить два типа проектов.

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности.

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть:

- внутриклассными;

- внутришкольными;

- региональными;

- межрегиональными;

- международными.

Классификация проектов по продолжительности:

- мини-проекты могут укладываться в один урок или менее.

- краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.

Для успешной реализации проектной деятельности выдвигаются следующие требования:

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской, информационной, практической.

Дальнейшая работа над проектом - это разрешение данной проблемы. В идеальном случае проблема обозначена перед проектной группой внешним заказчиком. Поиск социально значимой проблемы - одна из наиболее трудных организационных задач, которую приходится решать учителю-руководителю проекта вместе с учащимися - проектантами.

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида продукта и формы презентации.

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы.

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы.

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

Итак, проект можно описать как последовательность из пяти шагов: определение проблемы, разработка плана, поиск необходимой информации, создание конечного продукта и его презентация. Шестым элементом проекта является его портфолио — сборник всех рабочих материалов, включающий черновики, планы, отчёты и другие документы.

Определение формата итогового продукта проекта — одна из важнейших задач для его участников. От правильного выбора зависит, насколько интересным станет сам процесс выполнения проекта, насколько эффектной получится его защита, и насколько полезные решения будут предложены для выбранной социально значимой проблемы.

Приведем перечень (далеко не полный!) возможных выходов проектной деятельности:

Web-сайт; Анализ данных социологического опроса; Атлас; Атрибуты несуществующего государства; Бизнес-план; Видеофильм; Видеоклип; Выставка; Газета; Действующая фирма; Журнал; Законопроект; Игра; Карта; Коллекция; Костюм; Макет; Модель; Музыкальное произведение; Мультимедийный продукт; Оформление кабинета; Пакет рекомендаций; Письмо в ... ; Праздник; Прогноз; Публикация; Путеводитель; Серия иллюстрации; Система школьного самоуправления; Сказка; Справочник; Сравнительно-сопоставительный анализ; Статья; Сценарий; Учебное пособие; Чертеж; Экскурсия.

Некоторые примеры удачно выбранных продуктов проектной деятельности:

1) дневник путешествия по римским провинциям эпохи распада Империи и по СССР конца 1980-х гг. (видеомонтаж с собственным комментарием);

2) популярное пособие «Право на каждый день» (брошюра с рекомендациями и видеофильм);

3) частотный словарь английского молодежного сленга;

4) главы из учебника будущего «Биология и экология»;

5) Манифест Николая II «О даровании народу России Конституции», каким он мог бы быть;

6) экологические программы мониторинга и лабораторного анализа питьевой воды, состояния радиационного фона и воздушное среды в микрорайоне (по заказу Управы района);

7) сборник научно-фантастических сочинений учащихся 6-го класса «Как принимали гостей в Средневековье»;

8) коллекция софизмов, невозможных математических объектов и интересных чисел.

В сфере образования присутствует определенная путаница в отношении понятий «исследование» и «проектирование». Говорят о деятельности: проектной, исследовательской, проектно-исследовательской, проектной и исследовательской и др. Рассмотрим, что такое проект и как он соотносится с исследованием.

И проектирование, и исследование являются главными «взрослыми» средствами производства в науке, технике, социальной жизни, изначально не очень приспособленными к задачам образовательной практики. Именно поэтому любые методики в этой области при переносе в образовательные учреждения должны быть адаптированы и приспособлены для работы с учащимися конкретного возраста и уровня способностей.

Проектирование – это создание новых, прежде не существовавших объектов и явлений, или изменение известных объектов с целью получить у них новые свойства.

Любой проект всегда направлен на решение конкретных технических, идеологических и других задач (создание сайта, разработка модели технического устройства, выработка определенного общественного мнения и т.д.), поэтому главным критерием оценки эффективности проектирования является практическая значимость. Как и в учебном исследовании, главным результатом учебного проектирования является субъективная практическая значимость для автора работы, т. е. возможность самостоятельно получить значимый результат.

Проектирование и исследование тесно переплетены. Ни одна исследовательская задача не может быть до конца решена без применения технологии проектирования – последовательного движения к поставленной цели.

Умения и навыки, получаемые учащимися при выполнении проектных и исследовательских работ

| Проект | Исследование |

| Умение целенаправленно продвигаться к заранее намеченной цели, уверенно преодолевать мешающие и тормозящие обстоятельства | Максимально вдумчиво проверять результаты наблюдений и экспериментов, не подтверждающих заранее выдвинутую гипотезу |

| Оценивать успешность выполнения проекта по максимальному соответствию реальной и планировавшейся деятельности | Оценивать успешность выполнения исследования по степени достоверности полученных результатов |

| Умение максимально широко использовать и рекламировать результат проекта. Осознавать ценность полностью завершенного проекта | Замечать, запоминать и следить за «второстепенными» наблюдениями, понимая, что это материал для будущих исследований |

Часто проектную деятельность объединяют в одно целое с проектной задачей, следовательно, необходимо видеть различия в данных видах деятельности. Для этого был осуществлен сравнительный анализ проекта и проектной задачи.

|

| Основание для сравнения | Проект | Проектная задача |

| 1 | Педагогическая цель | Формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. | Развитие навыков самостоятельной работы, стимулирование детей к поиску решений, развивая их творческие способности и инициативу. Перенос известных способов действий к применению в новых условиях. Формирование разных способов учебного сотрудничества и командной работы. |

| Цель детская | Решение конкретной проблемы, достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. | Получение еще никогда не существовавшего в практике результата (продукта), с помощью выполнения системы зданий. | |

| 2 | Продолжительность | От урочных до годичных. | Краткосрочные (1-2 урока), долгосрочные (более 2 уроков). |

| 3 | Форма организации | Индивидуальные или групповые. | Групповые, реже парные. |

| 4 | Структура | 1.Проблема (целеполагание) 2. Проектирование (планирование) 3.Поиск информации 4.Продукт 5.Презентация. | 1. Проблема (описание квазиреальной ситуации). 2. Система заданий. 3. Итоговое задание (публичное выступление). |

| 5 | Деятельность учащихся | Разрабатывают замысел, ищут пути реализации, | Планирование деятельности по решению проблемы. |

| воплощают его в продукте, демонстрируют готовый продукт. | Моделирование/проектирование для решения квазиреальной ситуации. | ||

| 6 | Результат | Должно происходить качественное изменение учащегося, | Происходит самоизменение учащихся, |

| не предсказуем, | предсказуем, | ||

| реальный продукт, который можно представить другим. | реальный продукт полезный для общества. | ||

| 7 | Формируемые универсальные умения | 1. Рефлексивные 2. Поисковые (исследовательские) 3. Навыки оценочной самостоятельности. 4. Умения и навыки работы в сотрудничестве 5. Менеджерские умения и навыки 6. Коммуникативные 7. Презентационные умения и навыки | • Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки). • Ставить и удерживать цели. • Планировать свою деятельность. • Моделировать (представлять способ действия в виде схемы - модели, выделяя все существенное и главное). • Проявлять инициативу при поиске способов решения задачи. • Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. |

| 8 | Средства | Проектировщики сами определяют весь набор необходимых средств. | Учитель предоставляет обучающимся готовый набор необходимых материалов и средств. |

| 9 | Возраст участников | Старшеклассники (подростковая школа). | Учащиеся начальной школы (2-4 класса). |

Применяя данные рекомендации, педагоги смогут сформировать среду, благоприятную для успешного осуществления проектной работы, что, в свою очередь, поможет развить у учащихся важнейшие компетенции, востребованные в сегодняшнем обществе.

Проектная задача «Секреты цифр» для обучающихся 2 класса.

Класс: 2

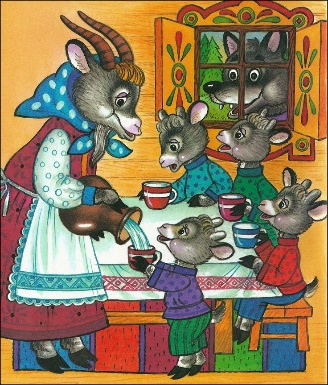

Тема: «Цифры в сказках»

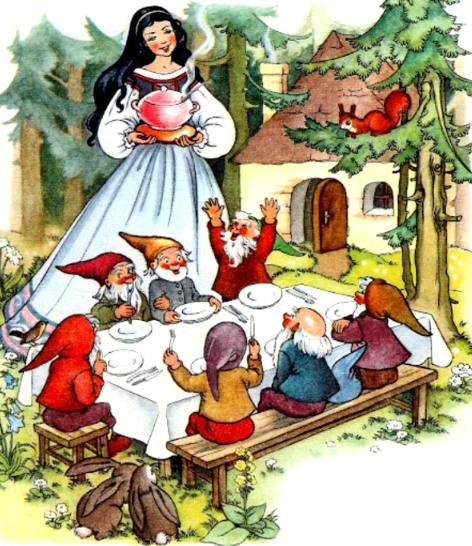

Цель: организация проектной деятельности обучающихся, направленная на расширение знаний о значении цифр в сказках через составление собственной сказки.

Запуск проектной задачи: учитель сообщает учащимся, что ему пришло письмо от волшебной цифры Семь. Учитель зачитывает письмо.

Письмо.

«Здравствуй, дорогой друг!

Меня зовут Цифра Семь, и я пишу вам из мира чисел. Вы знаете, я очень люблю сказки, особенно те, где встречаются разные цифры. Но недавно я заметила одну большую проблему: многие дети перестали замечать магию чисел в сказках! Они читают про три медведя, двенадцать месяцев или семь козлят, но не задумываются, почему именно эти числа выбраны авторами.

И вот моя идея: давай вместе создадим удивительный сборник сказок, где каждая история будет связана с какой-то цифрой! Мы можем придумать новые сюжеты или пересказать старые, добавив туда интересные факты о числах. Например, почему в сказке «Три поросенка» было именно три брата? Или зачем в «Семи козлятах» мама-коза оставила дома семерых детишек?

Твоей задачей будет внимательно прочитать несколько известных сказок, найти в них цифры и подумать, какое значение они могли бы иметь. Затем попробуй написать свою собственную сказку, где главная цифра будет играть важную роль. Можешь использовать любые числа — от единицы до девятки, а может быть, даже больше!

Я уверена, что ваш сборник станет настоящим сокровищем для всех любителей сказок и математики. Давай покажем миру, насколько интересны и важны цифры в нашей жизни!

С уважением и волшебством,

Цифра Семь».

Проблема: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 1.

«Я потеряла свой сборник сказок, в которых встречаются мои сестрички и братья».

Помоги цифре Семь разгадать, в каких сказках встречаются цифры, собрав пазл.

Задание 2.

«Мои сестрички и братья позабыли собственное значение и что они символизируют в сказках».

Помоги сестричкам и братьям цифры Семь, вспомнить их значение в сказках. Вспомни сюжеты сказок, каковы главные герои и какие цифры встречаются. Установи соответствие стрелочками.

| Цифра 2

| Символизирует желание или задачи, которые необходимо выполнить; баланс противоположных сил, таких как добро, зло и нейтралитет. |

| Цифра 3

| Символизирует мудрость, зрелость, удачу; законченный цикл (дни, недели, названия планет). |

| Цифра 7

| Символизирует парность, соединение, противостояние, противоположности. |

Задание 3.

«Мне очень грустно, что многие ребята забывают про нас в сказках. Ребята, помогите нам! Создайте собственную сказку с цифрами, чтобы взрослые и дети никогда не забывали нас! Но перед этим, вы должны определиться с цифрой, которую будете использовать в своей сказке».

Давайте поможем цифрам и сделаем все, что в наших силах, чтобы их не забывали. Определите какую цифру вы будете использовать в своей сказке, напишите значение этой цифры, её особенность и идею сказки. Заполните таблицу. Подготовьте небольшое публичное выступление, рассказав свою задумку.

| Цифра | Значение | Особенность | Идея |

|

|

|

|

|

Задание 4.

«Ребята, теперь я вижу, что вы готовы к составлению собственной сказки!»

Составьте и запишите собственную сказку. Определите вид своей сказки: сказка о животных; волшебная сказка; бытовая сказка. Подготовьте небольшое публичное выступление, рассказав о своей сказки.

Задание 5.

«Чтобы наш сборник выглядел красиво и сказочно, давайте оформим иллюстрации к своим сказкам».

Помоги цифре семь оформить иллюстрации к вашим сказкам.

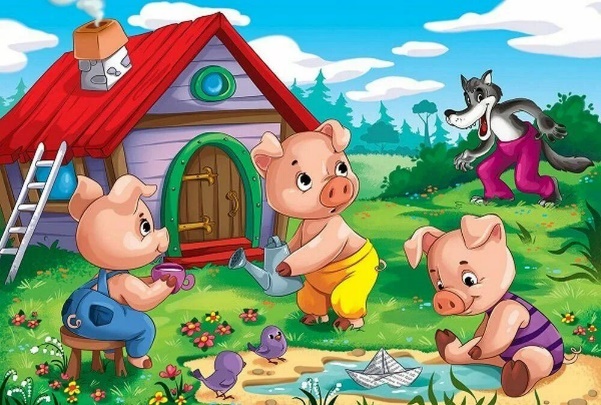

Проектная задача «Изобретения» для обучающихся 4 класса.

Тема: «Изобретения».

Класс: 4

Цель: организация проектной деятельности обучающихся, направленная на расширение знаний о истории изобретений с помощью математических расчетов.

Запуск: учитель сообщает обучающимся, что ему на почту пришло письмо и предлагает вместе его прочитать.

«Дорогие ребята!

Меня зовут Лев Николаевич Изобретательский — известный изобретатель и исследователь! Я давно занимаюсь созданием удивительных вещей, которые делают нашу жизнь лучше и интереснее. Но недавно я столкнулся с большой проблемой...

Люди стали забывать, насколько важны великие изобретения учёных прошлого! Они перестали ценить труды тех, кто создавал машины, электричество, телефоны и многое другое. Это меня очень огорчило. Поэтому я решил создать временную ленту изобретений — большую карту, где были бы отмечены все важные открытия человечества, начиная с древних времён до наших дней.

Но тут случилось непредвиденное... Мой компьютер заразился страшным вирусом! Все мои чертежи, записи и планы оказались зашифрованы. Теперь я не могу восстановить эту важную работу самостоятельно.

И вот почему я обращаюсь именно к вам, дорогие четвероклассники! Вы ведь такие умные, любознательные и творческие! Я верю, что вы сможете помочь мне восстановить временные этапы развития науки и техники. Для этого нужно будет изучить историю великих открытий и составить свою собственную версию временной ленты.

Пожалуйста, помогите мне! Вместе мы сможем напомнить людям, как много сделали учёные для нашего мира. Пусть ваша работа станет настоящим подарком для всех любителей науки и прогресса!

Жду ваших результатов с нетерпением,

Лев Николаевич Изобретательский»

Проблема: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задачи по решению проблемы:

1.

2.

3.

4.

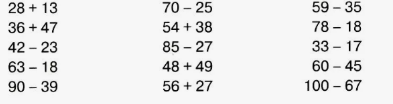

З адание 1. «Я совсем подзабыл какие же изобретения я добавлял во временную ленту, помогите мне их расшифровать».

адание 1. «Я совсем подзабыл какие же изобретения я добавлял во временную ленту, помогите мне их расшифровать».

Решите примеры и расставьте числа в порядке возрастания.

1600 2) 270

: 8 х 33

+ 394 + 988

х 23 : 2

И

Ш

- 98 - 56

3) 754 4) 368 5) 1432 6) 1689

+ 99 х 48 : 4 х 30

- 123 - 541 + 765 : 2

А

А

М

Н

х 5 - 1436 + 874 -58

О

С

1) 117000 : 78 Т АР А

Л![]()

2) 24075 : 75 Ф П

О Т

А![]()

3) 355200 : 96 П А

![]()

4) 36180 : 67 О

Т![]()

5) 316800 : 32

Е![]()

6) 646000 : 85

М![]()

7) 32652 : 36

Ш – 53, З - 28, Й - 93, Н – 67, В – 13, У – 44, Ш – 103, О – 21, А – 117, Д – 31, Ы – 88, Р – 125.

Запишите получившиеся изобретения:

1) ______________________________________________________

2) ______________________________________________________

3) ______________________________________________________

4) ______________________________________________________

З адание 2. «Я помню, что Карл Бенц изобрел автомобиль раньше самолета, братья Монгольфье изобрели воздушный шар раньше всех, а Луи Дагер изобрел фотоаппарат в 1839 году».

адание 2. «Я помню, что Карл Бенц изобрел автомобиль раньше самолета, братья Монгольфье изобрели воздушный шар раньше всех, а Луи Дагер изобрел фотоаппарат в 1839 году».

Реши задачу на логику с помощью таблицы.

|

| Карл Бенц автомобиль | Братья Монгольфье Воздушный шар | Луи Дагер Фотоаппарат | Братья Райт Самолет |

| 1839 год |

|

|

|

|

| 1903 год |

|

|

|

|

| 1885 год |

|

|

|

|

| 1783 год |

|

|

|

|

Запиши результаты решения задачи.

| Изобретение | Изобретатель | Год создания |

|

|

| 1839 г. |

|

|

| 1903 г. |

|

|

| 1885 г. |

|

|

| 1783 г. |

Задание 3. «Все мои иллюстрации отделились от истории создания изобретений, помоги мне их соотнести».

Прочитай историю создания всех изобретений. Подчеркни понравившиеся факты. Соотнеси изобретения с их изображениями с помощью стрелок. Пронумеруй истории в соответствие с годом создания.

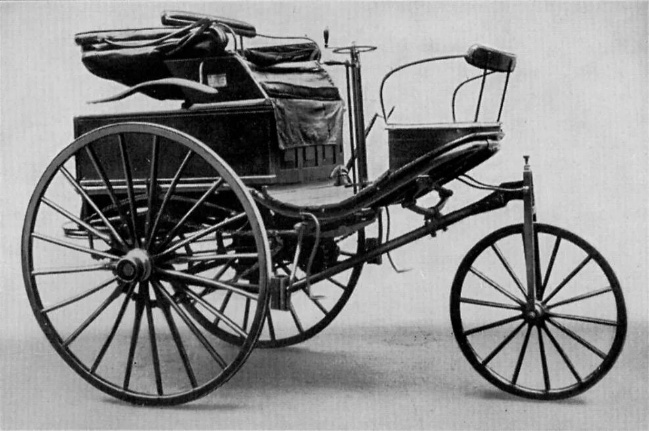

Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (Benz Patent-Motorwagen) создал немецкий инженер Карл Бенц в 1885 году. Официально патент на разработку изобретатель получил 29 января 1886 года. 1 Это был трёхколёсный автомобиль с одноцилиндровым двигателем, который развивал скорость до 16 км/ч. В 1888 году первый в мире автомобиль начал предлагаться покупателю.

Идея создания воздушного шара пришла к Жозефу Монгольфье, когда он увидел, как сохнет бельё на огне. Он заметил, что на нём образовывались «карманы», которые поднимали ткань наверх. Тогда он понял, что горячий воздух можно использовать для подъёма массивного объекта над землёй. Первый запуск воздушного шара произошёл на рынке в Анноне в июне 1783 года среди знакомых и друзей. Однако полёт заметили все жители города и собрались на площади посмотреть на диковинку. На борту первого шара не было пассажиров, а его оболочка состояла из холста и бумаги.

Первый самолёт был сконструирован и построен братьями Вилбуром и Орвиллом Райт в конце XIX века. Их интерес к авиации начался ещё в детстве, когда они начали строить модели планеров из бумаги и дерева. 7 декабря 1903 года Вилбур Райт совершил первый удачный полёт на самолёте «Флайер». Полёт длился всего 12 секунд и пройденное расстояние составило всего 36 метров, но это стало историческим событием — первым управляемым полётом человека.

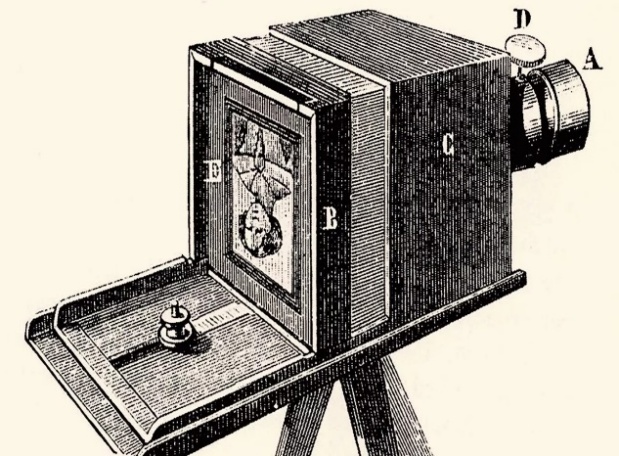

Луи Дагер в 1839 году придумал, как создать детализированные и долговечные фотографии. Для этого понадобилась медная пластина, покрытая тонким слоем серебра. Дагер полировал её до зеркального блеска и помещал в ящик с парами йода, в результате на поверхности появлялся светочувствительный слой серебра. Время экспозиции (определения тёмных и светлых участков на фото) зависело от условий освещения и составляло от нескольких минут до получаса.

Задание 4. «Думаю, что все мои материалы были успешно восстановлены, осталось оформить ленту времени».

Создай карточку для ленты времени в соответствие с образцом. Объедините карточки в общую ленту времени. Подготовь публичное выступление с рассказом о своей карточке (Приложение 2.).

После проведения системы заданий и подведения итогов, обучающимися проводится рефлексия. Обучающимся необходимо оценить свое взаимодействие с группой и собственный вклад в работу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эти методические рекомендации предназначены для поддержки и организации проектно-исследовательской работы среди учащихся начальной школы. Первая часть документа рассматривает основополагающие элементы исследовательской деятельности: её цель, характерные черты и структуру. В документе детально разобраны возможные ошибки, которые могут возникнуть в ходе проведения исследований, а также предложены критерии для оценки детских исследовательских проектов. Отдельное внимание уделено образцам паспортов исследований, что облегчает педагогам процесс планирования и реализации учебных исследований.

Вторая часть рекомендаций сосредоточена на особенностях проектной деятельности и её структуре в рамках современного начального образования. Здесь предлагаются конкретные задания для учащихся разных классов, такие как проектная задача «Изобретения», предоставляя учителям готовые идеи для интеграции проектной методики в образовательный процесс.

Цель этих материалов — повысить качество образовательного процесса путём внедрения передовых методик обучения, направленных на развитие познавательного интереса, творческих способностей и самостоятельности младших школьников. Эти рекомендации окажутся полезными как для начинающих учителей, так и для опытных специалистов, заинтересованных в применении инновационных подходов в своей профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/.

Зубова О. А. Статья «Исследовательская работа»

Обухов, А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся / А. С. Обухов \\ Народное образование. - 2004.- №2.- С.146-148.

Обухов, А.С. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения / А. С. Обухов \\ Народное образование. – 1999. - №10. – с. 158–161.