СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы»

| Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» |

| Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы |

| |

| |

|

|

| |

| г. Красноярск, 2023 |

Методические рекомендации составлены в соответствии с

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования.

Составитель: Тимонина Ю.Н. – студентка 36 группы отделения

«Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации по организации исследовательской проектной деятельности в начальной школе / Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького».

Аннотация

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением учиться. Поэтому главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

ФГОС НОО 2021 года устанавливает требования метапредметные, которые включают в себя универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); ФГОС стр. 17-18, пункт 42.1 (2,3)

Исследовательская деятельность – это направление работы, которое предполагает научное изучение и обоснование определенной темы. [2]

Главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху. [3]

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 5

1.1. Исследовательская деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура. 5

1.2. Типичные ошибки при проведении исследования ..11

Примеры ошибок в детских исследовательских работах. 12

1.3. Критерии оценивания детских исследовательских работ 14

1.4. Паспорт исследования №1 «…» 15

1.5. Паспорт исследования №2 «….» 30

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 34

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 33

2.2. Проектная задача №1 «….» для обучающихся … класса 41

2.3. Проектная задача № 2 «…» для обучающихся … класса. 48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 52

ПРИЛОЖЕНИЯ 53

1.1 Исследовательская деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

1) знакомство с проведением учебных исследований;

2) развитие творческой исследовательской активности;

3) стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

4) ознакомление с научной картиной мира;

5) вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс. [3]

Для того чтобы организовать исследование, ученик должен четко сформулировать его цель и поставить перед собой конкретные задачи, поэтому он выявляет для себя объект и предмет исследования, формулирует, гипотезу, определяет задачи и методы.

Кроме того, для проведения любого исследования ученик должен четко его спланировать, т. е. составить программу дальнейших действий, подобрать необходимое оборудование и определить условия, оптимальные для проведения исследования и проверки выдвинутых гипотез. На данном этапе начитывается большой объем литературы, ведется поиск информации. Ученики проводят библиографический поиск, отбирают информацию из литературы, Интернета и других источников информации, определяют направления поиска, предварительно знакомятся с информацией, конкретизирует ее, уточняют, углубляют полученные данные, представляют и анализируют полученную информацию. На данном этапе обязателен процесс получения и переработки информации. Предварительно полученную информацию необходимо систематизировать, классифицировать, найти логические связи, выделить главное и обобщить. Очень важным для ученика является умение преобразовать текст документа (свернуть отобранную из первоисточника информацию, композиционно ее оформить), а для этого ему необходимы навыки работы с компьютером и знание соответствующих компьютерных программ.

Мы определили, что исследовательская деятельность учащегося — это деятельность, направленная на получение, переработку, хранение, использование и передачу информации, необходимой для получения нового знания и развития личностных характеристик ученика, способствующих продолжению его образования. Таким образом, в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения структура исследовательской деятельности учащихся на современном этапе развития информационного общества наполняется новыми целями и содержанием исследовательских умений.

Можно выделить общие цели исследовательской деятельности учащихся [10]:

- установление непосредственно воспринимаемых эмпирических свойств изучаемых объектов;

- изучение истории возникновения, развития, преобразования предмета исследования;

- изучение конкретных данных об изученном объекте на основе широкого круга информации;

- установления взаимосвязей объекта исследования с окружающей действительностью, другими объектами, событиями;

- выявление возможностей исследуемого объекта (реальных и выдуманных) и др. [10].

Задачи учебно-исследовательской деятельности детей:

- развитие мотивации к процессу получения знаний;

- ознакомление с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; знакомство с природой научного знания, методами исследований;

- формирование умений осуществляется через учебное исследование, работать с информацией, организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, анализировать и оценивать ее, презентовать результат;

-развитие творческого, критического мышления, расширения кругозора учащихся;

-развитие умений, способствующих саморазвитию обучающихся: самовыражения, самопрезентации и рефлексии;

-воспитание целеустремленности, самостоятельности, инициативности, творческого отношения к делу [10].

Исследовательская работа вместе с тем должна содержать аналитический материал, сопоставление фактов и собственные умозаключения, выводы. Выполнение учебных проектов, решение проблемно-ситуационных заданий относятся к элементам исследовательской работы [2].

Виды проводимых исследований:

а) по содержанию:

1.исследование, направленное на выявление свойств изучаемых объектов. При данном исследовании задействованы все виды анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус, тактильные), что позволяет описать явные свойства предметов; используются знания о классах предметах, взаимосвязях с другими предметами и т.п.;

2.вербальное исследование, сущность которого заключается в постановке детьми вопросов и нахождению ответов на них. Значение вопросов неоценимо для развития ребенка. В начальной школе важно учить задавать проблемные вопросы, что позволяет впоследствии развивать умение видеть и вычленять проблемы;

3. комплексное исследование, которое может включать в себя все предшествующие виды исследовательского поведения или часть из них;

4.собственное исследование, направленное на всестороннее изучение предмета, целенаправленное, включающее определенные этапы, действия, средства.

Каждый из видов исследований характерен для детей определенного возраста. Первый и второй вид свойственен первоклассникам, затем, постепенно овладевая знаниями и исследовательскими умениями, обучающиеся способны осуществлять более полные и сложные учебные исследования.

б) по количеству участников: индивидуальные (самостоятельные), групповые (несколько человек из класса), коллективные (весь класс);

в) по месту проведения: урочные, внеурочные;

г) по времени: кратковременные или долговременные;

д) по теме: предметные, свободные [10].

Исследовательская деятельность в образовании используется с целью приобщить учеников к конкретике науки как профессиональной деятельности. Однако существует и другой подход, согласно которому исследование понимается как один из универсальных способов познания действительности, способствующий развитию и бытию личности в современном динамично изменяющемся мире. В этом случае оно выступает как учебная практика, использующая опыт, наработанный наукой в сфере организации исследования в конкретных предметных областях [5].

Ученые, разрабатывающие проблему развития исследовательской деятельности учащихся, подчеркивают необходимость четкой ее организации и направленности. Важно постоянно, систематически включать обучающихся в разнообразные формы исследовательской деятельности. Формирование исследовательских умений предполагает специальную организацию всего учебного процесса: обучение должно быть проблемным, содержать элементы исследовательского поиска, строиться оно должно как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение уже не репродуктивная, а творческая деятельность, в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить познавательную активность. Таким образом, можно подчеркнуть необходимость наличия четкой системы, относительно которой будет реализовываться процесс формирования исследовательских умений младших школьников. Важную роль в этом играет технология организации исследовательской деятельности, согласно которой выстраиваются исследовательские занятия и выбранные методы преподавания дисциплин – проблемные, эвристические, исследовательские (см. схему 1) [9].

Общее в данных методах то, что все они носят проблемный характер, а проблемное обучение, как писал С.Л. Рубинштейн, активизирует процесс мышления, что служит импульсом развития ребенка [9].

Таким образом, учебная исследовательская деятельность младших школьников – это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью. В процессе реализации этой деятельности осуществляется с различной степенью самостоятельности активный поиск и открытие обучающимися субъективного знания, с использованием доступных для детей методов исследования. Ее результатом является формирование познавательных мотивов и исследовательских умений, субъективно новых для обучающегося знаний и способов деятельности, личностное развитие ученика [11].

В учебно-исследовательской деятельности под руководством учителя дети реализуют этапы, имеющие место в научном исследовании: выявление проблемы, выдвижение гипотез, учение эмпирических данных, информации др. Сходны и методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение и прочие [8].

Однако реализация этапов и применение методов должны быть соразмерны возрасту исследователей, а новое знание, открываемое учеником, является новым только для него самого, т.е. субъективно новым. Важно учитывать и то, что исследовательская деятельность детей направлена не на добывание какого-то научно или социально значимого результата, а на развитие их способностей, умений, мышления. Здесь важен сам учебно-исследовательский процесс, в котором обучающиеся овладевают способами поиска и открытия, новых для себя знаний, получают опыт применения исследовательских умений [7].

Учебно-исследовательские умения рассматриваются как способность выполнять умственные и практические действия, подразумевающие самостоятельный выбор и применение приемов и методов исследования на доступном детям уровне [13].

Учебное исследование предполагает осуществление всех этапов исследовательской деятельности (от постановки проблемы до презентации результатов своей работы), требует умений работать с информацией, с эмпирическими данными, владение исследовательскими методами. Кроме того, не менее важно осуществлять анализ проделанной работы, уметь оценивать ее согласно определенным критериям. Можно выделить пять блоков умений младших школьников, которые необходимы, формировать для успешной реализации исследовательской деятельности.

Пять блоков исследовательских умений учащихся начальных классов:

1.Умения, связанные с осуществлением исследования (поисковые):

- умение выбрать тему исследования;

- умение увидеть проблему и поставить цель исследования (Зачем я это делаю? Что я хочу узнать? Для чего мне будут нужны полученные знания?);

-умение ставить задачи исследования (Что я должен сделать, чтоб достичь цели?);

-умение, связанные с выбором и применением доступных методов исследования;

2. Умения работать с информацией (информационные):

-умения находить источники информации, пользоваться ими; умения работать с текстом;

-умение выделять главное в воспринимаемом тексте, в своем тексте; умения выделять смысловые части текста: абзацы, главы, параграфы;

-умение работать с определением, понятиями, терминами;

-умения устанавливать логику изложения (умение составлять план текста, своей исследовательской работы);

-умение кратко излагать, конспектировать, применять приемы конспектирования, применять цитаты, оформлять ссылки;

-умения составлять доказательство, использовать аргументы, факты;

-умения, связанные с составлением вступления и заключения; формулированием вывода.

3. Умения организовывать свою работу (организационные):

-умение организовывать свое рабочее место;

- умение планировать работу;

-умения, связанные с организацией работы в школьной и детской библиотеке, компьютерном зале, других учреждениях просвещения (например, клуб по интересам);

4. Умения представить результат своей работы.

-умения использовать различные формы представления результатов;

-умения задавать вопросы и отвечать на низ;

-умения учитывать требования к докладу, к речи докладчика;

5. Умения, связанные с оценочной деятельностью (оценочные):

-умения оценить свою работу, определить ее достоинства и недостатки;

-умение оценить работу, представленную другим исследователем;

-умение формировать оценочные суждения, обосновывать свою оценку;

-умение формулировать рекомендации, отзывы [10].

Анализируя представленные блоки исследовательских умений, мы пришли к выводу, что они дают возможность формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия – это совокупность действий обучающихся, обеспечивающая его успешность в различных видах деятельности (обучение, общение, творчество и др.) как во время обучения в школе, так и в жизни. Выделяют четыре группы универсальных учебных действий (УУД): личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Основное предназначение УУД в начальной школе – научить детей учиться. При этом, их можно рассматривать и как цель обучения в начальной школе, и как необходимое условие [15].

Учитывая, что формами организации исследовательской деятельности являются не только индивидуальное, но и групповое, и коллективное решение исследовательских задач, можно предположить и вероятность успешного формирования коммуникативных универсальных учебных действий в процессе их решения. Принимая во внимание то, что в результате решения той или иной исследовательской задачи ребёнок получает не только определённый продукт (новое знание), но и переживания, личный опыт, можно говорить и возможности формирования личностных универсальных учебных действий.

1. Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

Не стоит навязывать ученику тему исследования. Необходимо предоставить ему выбор, так как исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ребёнку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлечённым в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие.

2. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае надо понимать не только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.

3. Название работы должно чётко отражать её содержание.

4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника ограничена. Часто дети не доводят начатое дело до конца. Выполнить задание «на одном дыхании» практически очень сложно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали от ребёнка длительного времени.

5. Тема должна быть конкретной.

6. Название работы может и не включать в себя слово проблема, но, тем не менее, она должна подразумеваться [14, с. 8]

Таким образом, формулируя тему исследования, необходимо помнить, что это детское исследование, ограниченное объёмом, возрастом, педагогическими задачами и временем, которого у современных школьников не так много.

1.2 Типичные ошибки при проведении исследования

Любое исследование начинается с выбора темы. Это важнейшая составляющая содержания. Именно поэтому надо очень внимательно подходить к формулировке темы, выбирать точные и правильные слова, понятия, термины. Вот наиболее распространённые ошибки, которые не дадут возможности работе стать настоящим исследованием:

1. Взята слишком узкая тема исследования

2. Тема исследования сформулирована слишком широко

3. Тема не соответствует возрасту

4. Отсутствие познавательного интереса учащихся к теме исследования или к исследовательской деятельности в целом. (Как правило, эта проблема возникает или при навязывании неинтересной учащемуся темы, или при отсутствии у учащегося желания (способностей) к исследовательской деятельности.)

5. Тема содержит широкую интеграцию

6. Тема не является исследовательской, так как изучается школьной программой

7. Некорректная формулировка темы исследования.

Другим серьёзным нарушением является непонимание того, что такое исследовательская работа и какие требование предъявляются к её структуре (построению). Надо помнить, что исследование относится к научному виду деятельности, поэтому необходимо выстроить его в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научной работе. Непонимание (или незнание) приводит к следующим ошибкам:

1. Нарушение логики в подаче материала.

2. Слишком детальное (мелкое) дробление текста

3. Монолитность текста (без деления на смысловые блоки — главы).

4. Отсутствие вступления в работе (вступление — необходимая часть любой научной

работы, так как именно во вступлении формулируются цели и задачи исследования, предмет и объект исследования, объясняется выбор темы).

5. Вступление подменяет 1-ю главу.

6. Отсутствие заключения (ради чего работа писалась). Заключение может быть оформлено по-разному: в виде отдельных тезисов, в виде текста с нумерацией или выделением главных моментов; может быть не одно заключение, а несколько: выводы, которые сделаны профессиональными исследователями и выводы, к которым пришёл ученик. Интерес представляет разница, так как ученическое исследование рассматривает частный случай, к которому профессиональные учёные либо не обращались вообще, либо рассмотрели его кратко, вскользь.

7. Непонимание цели той или иной части текста (как следствие — нарушение логики всего исследования).

8. Так называемый «головастик»: неравнозначные по объёму и глубине изложения части исследования.

Примеры ошибок в детских исследовательских работах

Ошибки в работе с источниками:

Написать исследовательскую работу без анализа источников по теме невозможно. Современному школьнику доступны многие источники: книги, экспозиции музеев, Интернет… Это открывает широкие возможности, но одновременно таит и много опасностей. Без серьёзного обсуждения источников с научным руководителем ученик не сможет расставить приоритеты, распознать ошибки, некорректности в предоставленных данных. Особенно опасной в современных исследованиях является подмена серьёзных исследований интернет-сайтами, содержащими часто откровенно ложную, ошибочную информацию. Кроме того, в последнее время нередко встречаются работы, когда учащийся вообще не знает ведущих книг, исследований по теме, а довольствуется десятком интернетовских статей. Поэтому стоит обратить внимание на следующие ошибки в работе с источниками:

1. В работе использовано мало источников.

2. В работе использовано слишком много источников (библиография иногда насчитывает до 30–40 источников, в работе же цитируется не более 5–6. Невольно возникает вопрос: читал ли ученик заявленные книги? Что дали ему источники, на которые он никак не ссылается?).

3. Использованы сомнительные источники.

4. Фактические ошибки в источниках (неправильно даны выходные данные или такой книги нет вообще).

5. Незнание ведущих работ по теме.

6. Источники «забивают» собственную мысль (работа превращается в компиляцию, обзор источников по теме. Но где же само исследование?). Предупредить ошибки такого рода, конечно, должен научный руководитель. Учащимся следует рекомендовать литературу по теме, выстроить приоритеты в используемых источниках, подсказать, где можно их взять, какие материалы можно просто просмотреть, а какие — изучить серьёзно.

Ошибки в формулировке темы:

Любое исследование начинается с выбора темы. Это важнейшая составляющая содержания. Именно поэтому надо очень внимательно подходить к формулировке темы, выбирать точные и правильные слова, понятия, термины. Вот наиболее распространённые ошибки, которые не дадут возможности работе стать настоящим исследованием:

1. Взята слишком узкая тема исследования («Реалистические черты в рассказе «Бирюк», «Образ моря в элегии А.С. Пушкина «Погасло дневное светило»).

2. Тема исследования сформулирована слишком широко. («Культура Руси XII века», «Слово о полку Игореве» и литература», «Нравственные принципы В.А. Каверина», «Сцены дуэли в произведениях А.С. Пушкина» — темы по глубине и объёму соотносимы с научными монографиями.)

3. Тема не соответствует возрасту. («Непристойная лексика в переписке школьников на страницах Интернета» — 7 класс: какую педагогическую задачу решал учитель?)

4. Отсутствие познавательного интереса учащихся к теме исследования или к исследовательской деятельности в целом. (Как правило, эта проблема возникает или при навязывании неинтересной учащемуся темы, или при отсутствии у учащегося желания (способностей) к исследовательской деятельности.)

5. Тема содержит широкую интеграцию («Исторические и литературные основы сюжета о кавказском пленнике в одноимённых произведениях А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова «Кавказский пленник» и В.С. Маканина «Кавказский пленный» — тема докторской диссертации интегрированного характера.)

6. Тема не является исследовательской, так как изучается школьной программой («Проблемы образования и воспитания в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», «Традиции сентиментализма в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», «Загадки «Слова о полку Игореве», «Крепостническая Россия на страницах поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души», «Реализм в произведении Н.В. Гоголя «Шинель», «Петербург в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя», «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни», «Главный герой в романтической поэме «Мцыри»).

7. Некорректная формулировка темы исследования. Например: «Пушкин и одиночество» (грамматическая ошибка: разнородные понятия оформлены как однородные без пояснения), «Сонет» (какая направленность в исследовании жанра выбрана в качестве темы?)

Автор работы подменяет источники методами исследования. О важности работы с источниками известно всем. Однако спешка в работе (сроки поджимают!), лень, необязательность, самоуверенность (и так работа хорошая!) приводят к тому, что такая, казалось бы, мелочь, как оформление библиографии, даже многими научными руководителями расценивается как необязательная. Здесь хочется обратить внимание на то, что грамотное, правильное оформление библиографии — обязательное условие научного аппарата исследования. Интересная работа, необычный подход к проблеме, яркое открытие часто становятся предметом истинного научного интереса читающего. В этом случае интересно познакомиться и с научными источниками, а сделать это, увы, нельзя: небрежность в оформлении библиографии не позволяет найти книгу, интересующий сайт Интернета или статью в журнале. Для того, чтобы выполненная работа стала действительно исследованием с практической значимостью, необходимо внимательно отнестись к оформлению библиографии.

1.3 Критерии оценивания детских исследовательских работ

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Актуальность темы соответствует возрастным особенностям (указаны причины изучения данной проблемы) | |

| Цель соответствует результатам исследования | |

| Задачи соответствуют цели | |

| Гипотеза соответствует теме | |

| Сформулирован предмет и объект исследования | |

| Правильно выбран метод исследования | |

| Представлен обзор литературы по теме | |

| Описано исследование | |

| Представлен результат исследования | |

| Список литературы соответствует теме | |

| Работа соответствует техническим требованиям (шрифт 12-14, интервал 1.5, выравнивание по ширине, поля стандартные) | |

| Сформулирована теоретическая значимость / практическая значимость | |

Баллы: 0,1,2.

0 баллов - если критерий не наблюдается

1 балл - если критерий выражен слабо

2 балла - если критерий наблюдается

1.4 Паспорт исследования №1

Паспорт разработали: студентка 36 группы

ФИ студентов: Тимонина Юлия

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования | ||||||||||||||||||||||||

| 1 | Тема исследования | Тема исследования: «Гербы городов - миллионников в России». | ||||||||||||||||||||||||

| 2 | Актуальность исследования | Актуальность данной работы представлена тем, что «Для каждого человека родной город – это малая Родина. Герб города определяет его лицо, способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств. Геральдика, несмотря на свою „полузабытость“, является для нас памятником прошлого нашей страны. Поэтому возрождение ее традиций – дело весьма важное», – так было написано в одной из газет еще в советские времена. | ||||||||||||||||||||||||

| 3 | Проблема исследования | Проблема данной темы заключается в том, что хоть она и важна для каждого человека так как способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, большое количество обучающихся не знает гербы даже самых крупных городов России, какие города являются миллионниками, обучающиеся не могут даже предположить, что означает герб их родного города – Красноярска. [18]. Ниже будет представлен тест, который мы проводили в классе 2 «У» в школе №157, результаты которого представлены в виде таблицы. Малое количество учеников смогло ответить верно на 3 вопроса по теме нашего исследования, а это означает низкую осведомленность о гербах. «Таблица 1». Работа по гербам городов – миллионников.

| ||||||||||||||||||||||||

| 4 | Объект исследования | История гербов | ||||||||||||||||||||||||

| 5 | Цель исследования | Для учителя: обучить учеников различать гербы городов – миллионников с помощью анализа истории создания гербов Для ученика: создание книги – раскраски по гербам городов - миллионникам | ||||||||||||||||||||||||

| 6 | Задачи исследования | Для ученика: Основные задачи : Оценить знания аудитории по теме исследования Изучить информацию про гербы городов – миллионников Подобрать интересные факты о символике городов Создать из полученных материалов книгу – раскраску для обучающихся | ||||||||||||||||||||||||

| 7 | Гипотеза исследования | Возможно ли с помощью книги раскраски выучить гербы городов миллионников? | ||||||||||||||||||||||||

| 8 | Методы исследования | Методы: Анализ информации по гербам городов – миллионников Конкретизация информации, которую нужно включить в сам продукт исследования Синтез полученной информации в единую книгу - раскраску | ||||||||||||||||||||||||

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: краткосрочный По организационной форме: групповой По содержанию: межпредметный | ||||||||||||||||||||||||

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: сделать распечатки про информацию городов миллионников, подготовить распечатки гербов городов – миллионников, подготовить материалы для творчества. 2. Теоретический: анализ научной литературы по гербам городов миллионникам, изучение истории гербов городов – миллионников, 3. Практический: создание книги – раскраски по городам - миллионникам 4. Аналитический: сравнение описания гербов и подбор нужной иллюстрации герба 5. Презентационный: презентация книги – раскраски 6. Рефлексивный: выводы по гипотезе | ||||||||||||||||||||||||

| 11 | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: создать книгу – раскраску по городам - миллионникам Ход исследования: Анализ истории появления гербов Отличительным знаком рода или племени у древних людей были изображения животных, птиц, растений и явлений природы (река, орёл, медведь, дуб, змеи и так далее). Такое изображение называется – тотем. В Средние века воины принимали участие в специально организованных боях или соревнованиях – турнирах. В турнирах могли принимать участие воины – рыцари, которые отличались благородным происхождением. Для поединка выбирали соперника, принадлежащего к благородному и достойному роду, имевший победы в других поединках. Для этого придумали отличительный знак – герб. Герб (немецкий erbe — наследство) — отличительный знак государства, города, сословия, рода, изображаемый на флагах, монетах, печатях и так далее. Герб обозначал принадлежность к определённому роду или сословию. Позже уже сложно было запомнить и распознать гербовую символику, поэтому появились люди, которые специально занимались изучением гербов и истории родов, чтением и толкованием гербовых изображений. Таких людей называли герольдами (от латинского Heraldus – глашатай), а их занятие – геральдикой. Геральдика — наука о составлении, истолковании, изучении гербов и одно из самых условных орнаментальных искусств. Изучение составных элементов герба Основные составные элементы герба – это корона, мантия, нашлемник, намёт, шлем, щит, щитодержатели, девиз, основание. В центре герба располагается щит, он является обязательным гербовым элементом. Треугольная форма была самой распространённой формой рыцарского щита в эпоху зарождения геральдики. Позже появились щиты самых разных форм. Часто щит был разделён на части, каждая из которых называется полем. Для деления щита на части использовали геральдические и негеральдические фигуры. Геральдические фигуры, по-другому почётные - это геометрические фигуры. [20]. Другие фигуры на щите называются негеральдическими фигурами. Из числа негеральдических фигур можно выделить такие как: лев, молния, звезда, стена, меч или фантастические существа - единорог, дракон, грифон, тур, орел (двуглавый), пифия. Использовали так же изображения ангелов, святых, монахов и воинов. Все фигуры на щите очень символичны. [20]. О могущество и богатство олицетворял золотой цвет. О благородстве, чистоте и невинности говорил серебряный цвет. Червлёный (тёмно-красный) – храбрость, любовь и смелость. Лазурь (голубой) – великодушие, честность и величие. Зелёный - цвет изобилия и надежды, свободы и радости. Пурпурный (красный с оттенком синего) символ благочестия, щедрости и верхнего господства. Чёрный олицетворял осторожность, мудрость, постоянство, печаль или траур. Фигуры животных или людей поддерживали щит с обеих сторон. Эти элементы называются щитодержателями. Изображения щитодержателей обозначали животных, характерных для той или иной местности или символизировали святых покровителей. Девиз – короткая фраза или изречение располагалась внизу. Девиз не является обязательным элементом герба и размещался по желанию владельца, часто это был боевой клич рыцаря. Подбор и анализ краткого описания и истории гербов городов – миллионников Герб города Москва - Фактически исторический герб был восстановлен в 1991 г., когда художник К. К. Иванов предложил свой эскиз (где всадник внешне походил на грека), но герб тогда утвержден не был, хотя и использовался неофициально. Официально герб был восстановлен только в 1993 г. Всадник-змееборец как символ Московского княжества известен как минимум с XVI века и был центральным элементом герба сначала Московского царства, а затем и Российской империи. Изображение всадника присутствует и в центральной части герба Российской Федерации, однако, согласно официальному описанию герба этот элемент не описан как Святой Георгий и не упоминается как герб города Москвы. [2]. Герб города Санкт-Петербург - появился в 1712 году на красных знаменах Санкт-Петербургских полков. По рисунку и описанию, приведенным в книге А.В. Висковатова "Историческое описание одежды и вооружения российских войск" он представлял собой "золотое пылающее сердце, под золотою же короною и серебряною княжескою мантией" и под ними две пальмовые ветви. В конце двадцатых годов XVIII века был составлен новый герб Санкт-Петербурга - "скипетр и два скрещенных якоря". Его создателем считают герольдмейстера Франциска Санти, приглашенного на эту должность еще Петром I. Официально герб Санкт-Петербурга утвержден 7 мая 1780. Скипетр указывал на то, что город является столицей Российской империи, а якоря характеризовали его как морской и речной порт. В 1780 году герб был полностью сохранен, изменилась лишь форма щита. В 1878 году был утвержден герб Санкт-Петербургской губернии с той же символикой, но со стандартным обрамлением щита, характерным для губернского города: "В червленом щите золотой императорский скипетр на серебряных, косвенно накрест положенных якоря и кошки (якорь о трех зубцах). Щит увенчан императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою". [3]. Герб города Новосибирск - доработан в 2004 г. в соответствии с рекомендациями Геральдического Совета при Президенте РФ. Изначальный вариант герба, принятый в 1993 г., был следующим: "Щит скошен голубой перевязью с серебряными волнами слева направо. Правое поле - зеленое, левое - серебряное. Щит пересекает тонкий пояс: в зеленом поле - серебряный, в серебряном - черный, проходящий по золотому мосту в центре щита. Щит увенчан золотой башенной короной с пятью зубцами. Щитодержатели - два черных соболя. Под щитом перекрещенные червленый лук, черные стрелы перевитые бело-сине-красной лентой. Слева, справа и снизу герб окаймляет трехцветная Российская лента. На ленте золотом надпись - "Новосибирск". Этот вариант герб Новосибирска утвержден Малым советом городского Совета народных депутатов 12 января 1993 г. Бело-зеленая цветовая гамма имеет давнюю историческую традицию для Сибири. Зеленый цвет - здоровье, природные богатства Сибири, а серебро - чистота помыслов, снег, покрывающий город в течение длительного периода. Голубая перевязь с серебряными волнами символизирует реку Обь, а черно-серебряный тонкий пояс - транссибирскую железнодорожную магистраль. В месте пересечения перевязи и пояса размещено стилизованное изображение моста через реку - сооружения, которое стало основой для возникновения и развития города. Количество зубцов на короне определяет статус населенного пункта, как города областного центра. Соболя, лук и стрелы заимствованы с исторического герба Сибири. Лента цветов Государственного флага России. [17]. Герб города Екатеринбург - волнистая лазуревая полоса в нижней части - это река Исеть, соединяющая историю и современность, Европу и Азию. Медведь - европейский символ, соболь - азиатский. Более того, соболь еще при Демидовых был маркой уральского металла. Животные стоят за пределами щита, высунув языки и оскалив зубы, - такое проявление агрессивности вполне объяснимо, ведь они охраняют город. Золотая лента в самом низу Герба является признаком столичности Екатеринбурга. [4]. Герб города Казань - "Змий черный под короною золотой, Казанской, крылья красные, поле белое". Современное описание герба: "В серебряном поле на зеленой земле черный дракон с червлеными крыльями и языком, с золотыми лапами, когтями и глазами, увенчанный золотой короной. Щит увенчан Казанской шапкой. Дракон является силой созидательной и благоприятствующей человеку, обладает космической сверхъестественной силой, символизирует мощь, величие, жизнь, свет, мудрость, непобедимость, символ бессмертия и вечного возрождения. Язык в форме стрелы означает импульс, быстроту и целенаправленность. Герб города Нижнего Новгорода - представляет собой изображение на четырехугольном, с закругленными нижними углами, заостренном в оконечности геральдическом щите, обрамленном по бокам и снизу лентой ордена Ленина. Геральдическое описание и изображение на гербе города Нижнего Новгорода гласит: "На серебряном щите идущий червленый олень, рога, глаза и копыта черые. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах, окруженной по обручу золотым лавровым венком, и обрамлен по сторонам и снизу лентой ордена Ленина". Олень является символом благородства, чистоты и величия, жизни, мудрости и справедливости. Корона - символ достижения высокой ступени развития. В данном случае о науказывает, что муниципальное образование город Нижний Новгород является городским округом - административным центром Нижегородской области. Обрамляющая гербовый щит лента указывает на то, что город Нижний Новгород награжден орденом Ленина. [6]. Герб города Челябинск - является стилизованной версией исторического герба Челябинска, утвержденного 8 июня 1782 года, подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб Уфимский. В нижней – навьюченный верблюд, в знак того, что в сей город оных довольно с товарами приводят». На серебряном щите, символе чистоты помыслов, защиты и благоразумия изображены: часть крепостной стены в подтверждение того, что город Челябинск был основан, как Российская крепость, у крепостной стены находится обращенный вправо навьюченный верблюд в знак того, что город богат товарами и его развитие зависит от успехов в торговле, на это же указывает зеленое поле, символ надежды и изобилия. Золото - символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия. Герб города Челябинска разработан на основе герба, утвержденного постановлением главы администрации города от 13.09.94 № 1005-П, с учетом рекомендаций геральдической экспертизы в Государственном геральдическом Совете при Президенте Российской Федерации. [7]. Герб города Красноярск - послужил исторический герб города Красноярска, утвержденный 23 ноября 1851 г. Лев символизирует силу, храбрость, гордость, великодушие, милосердие, отвагу, власть. Заступ олицетворяет подземные богатства Красноярья, а серп - наземные. Герб города Самара - Современный герб города Самары представляет собой простой (неразделенный) щит французской формы, в центре которого изображена в лазуревом поле стоящая на зеленой траве дикая белая коза. Щит герба увенчан золотой императорской короной. Щит представляет собой прямоугольник, основание которого составляет 8/9 его высоты; выступает в середине нижней части острием и имеет закругленные нижние углы. [9]. Герб города Уфа – столица Республики Башкортостан, основана в 1574 го¬ду как пограничная крепость на месте башкирского укрепления Туратау. Герб города Ростов – На – Дону - щит рассечен, справа в лазоревом поле серебряная двухъярусная башня с затворенными вратами и на ней развевающийся вправо серебряный флаг с лазоревым Андреевским крестом на серебряном древке; на верхнем ярусе две бойницы; слева в червленом поле надетые на золотой шест серебряные древний шлем, обращенный прямо, и кольчуга, позади них лук тетивой вниз накрест со стрелой и копьем того же металла. Щит увенчан древней царской золотой короной, украшенной драгоценными камнями, и окружен зеленым дубовым венком, соединенным и перевитым Александровской червленой лентой. [11]. Герб города Омск - В серебряном поле червлёная мурованная чёрным стена с малыми треугольными бастионами. Щитодержатели: стоящие на зеленой земле, поросшей серебряным ковылем, фузилер петровских времён с фузеёй и сибирский казак екатерининских времён с шашкой на боку и пистолетом за кушаком. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца и окружён лентой ордена Трудового Красного Знамени. Герб города Краснодар - В четверочастном щите червленый сердцевой щиток, тонко окаймленный золотом, и в нем коронованный вензель Екатерины II того же металла. В первой и четвертой частях в золотом поле червленая крепостная стена со сквозной аркой ворот и двумя выходящими по сторонам башнями, на которые опирается лапами черный двуглавый орел, коронованный тремя золотыми Императорскими коронами, на груди которого в червленом щите обращенный влево всадник в серебряных доспехах на коне того же металла, поражающий копьем обращенного и обернувшегося черного крылатого змия. Во второй и третьей частях в серебряном поле золотая атаманская булава поверх сложенных накрест серебряных бунчуков на золотых древках с наконечниками в виде копейного острия, выходящего из полумесяца, и поверх всего два также сложенных накрест лазоревых знамени с золотыми коронованными вензелями императрицы Екатерины II и императора Павла I (вторая часть) и императоров Александра I и Николая I (третья часть). Щит увенчан золотой башенной короной с пятью видимыми зубцами, окруженной по обручу золотым лавровым венком. Щитодержатели - два черноморских казака, стоящие на зеленой земле. [13]. Герб города Воронеж - в червленом поле с золотой главой, обремененной черным двуглавым орлом с золотыми клювами, лапами и глазами, с червлеными языками, увенчанным тремя золотыми императорскими коронами и держащим в правой лапе золотой скипетр, а в левой - золотую державу, выходящая справа золотая сложенная из валунов гора, на склоне которой - опрокинутый серебряный кувшин, изливающий серебряную воду. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах, окруженной по обручу золотым лавровым венком. Щитодержатели - витязи на зеленой земле в серебряных кольчугах, зерцальных доспехах, шлемах со стрелками и несомкнутыми спереди бармицами, в червленых плащах, заколотых на правом плече серебром, в рубахах и сапогах той же финифти и портах того же металла; правый - держит в правой руке золотой меч, направленный книзу, а на поясе его - золотые ножны; левый - держит в левой руке перед собой золотой старинный (миндалевидный) щит, а на поясе его - меч в ножнах того же металла. [14]. Герб города Волгоград - Общая форма герба города-героя Волгограда является традиционно-геральдической. В основу его взят щит золотистого цвета, разделенный на две половины лентой медали "За оборону Сталинграда". Верхняя половина герба представляет собой символическое изображение неприступной крепости на Волге. Она представлена в виде зубцов крепостной стены, окрашенной в красный цвет. Красный цвет символизирует мужество, державность, кровь, пролитую за отечество, силу, энергию. Дополняет это медаль "Золотая Звезда", которой награжден город, изображенная золотистым цветом на общем красном фоне. В нижней половине герба изображена золотистого цвета шестерня, символизирующая развитую промышленность и индустрию города, и золотистого цвета сноп пшеницы - символ изобилия волгоградской земли. Голубой цвет по всему полю в этой части герба символизирует Волгу. [15]. Герб города Пермь - В червленом поле серебряный идущий медведь, несущий на спине золотое Евангелие и сопровождаемый во главе щита серебряным уширенным крестом. Исторический герб Перми был восстановлен 23 декабря 1993 года постановлением главы Администрации города Перми [16]. | ||||||||||||||||||||||||

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Компьютер, принтер, бумага, карандаши и маркеры | ||||||||||||||||||||||||

| 12 | Продукт исследования | Книга - раскраска | ||||||||||||||||||||||||

| 13 | Перспектива исследования | Книга – раскраска является перспективным продуктом по исследованию, так как с помощью нее обучающиеся 2 класса смогут с интересом изучить гербы городов – миллионников. | ||||||||||||||||||||||||

| 14 | Используемые источники | 7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Агапова, И. А. Патриотическое воспитание в школе: научно-популярная литература / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. Геральдика, герб города Москва: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/302 Геральдика, герб города Санкт - Петербург: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/519 Геральдика, герб города Екатеринбург: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/628 Геральдика, герб города Казань: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/376 Геральдика, герб города Новгород: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/993 Геральдика, герб города Челябинск: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/3174 Геральдика, герб города Красноярск: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/26314 Геральдика, герб города Самара: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/1120 Геральдика, герб города Уфа: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/16692 Геральдика, герб города Ростов – На – Дону: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/1058 Геральдика, герб города Омск: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/36379 Геральдика, герб города Краснодар: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/13309 Геральдика, герб города Воронеж: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/21686 Геральдика, герб города Волгоград: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/726 Геральдика, герб города Пермь: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/903 Геральдика, герб города Новосибирск: [сайт]. – URL: https://geraldika.ru/s/1024 И. Ю. Фёдорова, М. В. Бодрова Патриотическое воспитание в школе: /МУК Чайковская ЦБС Соболева, Кузнецов: гербы территорий и российских городов: [сайт]. – URL: https://gerboved.ru/pdf/Soboleva-2005-Chapter-II.pdf «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы часть 1»: [сайт]. – URL: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/conspect/313451/ РИА НОВОСТИ, крупнейшие города России-2023: численность населения, места в рейтингах: [сайт]. – URL: https://ria.ru/20221116/goroda-1832007799.html Чернакова Наталья, Боднар Т.Н: Проектно – исследовательская работа: «О чем рассказывают гербы?»: [сайт]. – URL: file:///C:/Users/User/Downloads/6a-gerby_570f284f074c5.pdf | ||||||||||||||||||||||||

1.5 Паспорт исследования №2

1.4. Паспорт исследования №l «Пропорции человека»

Паспорт разработала: Хейкури Нины

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Пропорции человека |

| 2 | Актуальность исследования | В художественной школе мне сказали, что при рисовании тела, головы, конечностей человека важно учитывать равные пропорции. Через исследование я решила проверить, правда ли все пропорции человека идеальны? |

| 3 | Проблема исследования | Все ли пропорции человеческого тела равны? |

| 4 | Объект исследования | Человек |

| 5 | Цель исследования | Для учителя: организация деятельности для формирования исследовательских умений у учащихся 4 класса по теме «Пропорции человека» Для детей: изучить пропорции человеческого тела. |

| 6 | Задачи исследования | изучить литературу по теме исследовательской работы; сформулировать гипотезу исследования; провести исследование по пропорциям строения человеческого тела; сделать вывод по исследованию; заполнить таблицу; |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что все пропорции взрослого человека идеальны? |

| 8 | Методы исследования | анализ литературы; проведение исследования; моделирование пропорций человека; анализ результатов; сделать вывод; |

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: краткосрочный. По организационной форме: индивидуальный. По содержанию: монопредметный. |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: подготовка материалов для исследования, совместная постановка цели, задач, выведение гипотезы 2. Теоретический: изучение информации про пропорции человека 3. Практический: измерение пропорций человека, внесение результатов пропорций в таблицу 4. Аналитический: анализ результатов пропорций, сделать вывод по таблице 5. Презентационный: представление результатов исследования аудитории 6. Рефлексивный: подведение итогов, самоанализ (выделение трудностей) |

| 11 | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: изучение пропорций человека Ход исследования: Исследование 1: Измеряем рост учащегося Измеряем длину размаха рук Соотносим рост учащегося с длиной размаха рук Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если длина размаха рук совпадает с ростом учащегося, то пропорция идеальна Исследование 2: Измеряем длину от макушки головы до подбородка Измеряем рост учащегося Соотносим расстояние от макушки до подбородка к 1/8 его роста Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние от макушки до подбородка равна 1\8 роста учащегося, то пропорция идеальна Исследование 3: Измеряем расстояние от линии волос до подбородка Измеряем рост учащегося Соотносим расстояние от линии волос до подбородка к 1/10 его роста Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние от линии волос до подбородка равна 1/10 роста учащегося, то пропорция идеальна. Исследование 4: Измеряем ширину плеч учащегося Измеряем рост учащегося Соотносим расстояние ширины плеч к 1/4 его роста Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние ширины плеч составляет 1/4 его роста, то пропорция идеальна Исследование 5: Измеряем расстояние от подбородка до носа учащегося Измеряем длину его лица Соотносим расстояние от подбородка до носа к длине его лица Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние от подбородка до носа составляет длину его лица, то пропорция идеальна Исследование 6: Измеряем длину ушей учащегося Измеряем длину его лица Соотносим расстояние длину ушей к длине его лица Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если длина ушей учащегося составляет длину его лица, то пропорция идеальна |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Рулетка, карандаш, мел, лист А4 |

| 12 | Продукт исследования | Таблица с результатами пропорций человека |

| 13 | Перспектива исследования | Выступление перед учащимися других классов для изучения своих пропорций тела |

| 14 | Используемые источники | Ю. И. Пилясов, Антропометричность пропорций «Золотого сечения», 2012 Интернет-ресурс: https://www.ask4style.ru/shape/body-harmony.html Интернет-ресурс: https://www.ask4style.ru/shape/body-harmony.html |

2.1 Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Через опыт решения пробных задач на протяжении 5-6 первых лет обучение в школе, младшие школьники (без специального акцента) осваивают основы проектной деятельности в учебном сотрудничестве. В более старших классах целесообразно использовать неупорядоченный набор: чтобы дети сами строили свою стратегию решения. А первом случае отдельные задания не вообще не выявляются явным образом изначально, самими учащимися. Такая форма проектной задачи наиболее приближена к собственно проекту.

Итак, проектная задача – это система (набор) знаний (действий), направленных на поиск лучшего пути достижения результата в виде реального (до этого – неизвестного) продукта. Почему задачи такого типа получили название проектных? Проект есть целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени. При его реализации не задается порядок действий, проектировщики сами определяют весь набор необходимых средств, материалов и действий, с помощью которых будет достигнут результат.

Отличие проектной задачи от проекта лишь в том, что школьникам задаются все необходимые средства и материалы в виде системы (или набора) заданий, требуемые для их выполнения.

Какие педагогические эффекты имеют проектные, задачи?

Дают реальную возможность организовать взаимодействие (сотрудничество) детей, определяют место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе.

Учат (без явного указания на это) проектировать через специально разработанные задания.

Позволяют посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им

предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, зашумлены, а иногда и требуют переконструирования.

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы следующие способности:

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки).

Ставить и удерживать цели.

Планировать свою деятельность.

Моделировать (представлять способ действия в виде схемы - модели, выделяя все существенное и главное).

Проявлять инициативу при поиске способов решения задачи.

Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других.

Структура проектной задачи:

Прежде всего должна быть описана проблемная ситуация, но в этой ситуации не должна быть напрямую поставлена задача. Задачу должны сформулировать сами дети. Возможных вариантов решения задачи должно быть несколько.

Далее, проектная задача должна содержать в явном или скрытом виде набор действий, которые должны быть выполнены группой. Решить задачу- это значит создать какой-то реальный «продукт» который можно представить публично и оценить.

В 1-3 классах основная педагогическая цель проектных задач - способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества. Основной метод учителя- встроенное наблюдение. К такой работе можно привлекать других свободных учителей, родителей и старшеклассников. Вооружившись специальными «картами наблюдения» эксперты подключаются к детским группам, наблюдают их работу, но ни в коем случае не вмешиваются в процесс решения задачи, а только фиксируют свои наблюдения. Главной является оценка процесса решения, процесса предъявления результата и только потом оценка самого результата.

В 4-5 классах основной целью становится выявление у школьников способности к переносу известных способов решения в новую ситуацию. Эксперты смещают акцент наблюдения к оценке выбора группой стратегии решения задачи. Оценивается учителем непосредственно результат, а процесс проектирования оценивают сами школьники.

Сколько проектных задач должно быть в учебном году и где их место в учебном процессе?

Для проектных задач должно быть предусмотрено специальное время в календарно-тематическом планировании учителей начальной школы. Как правило, на решение предметной задачи нужно 2 урока, на решение межпредметных проектных задач – по 2 урока ежедневно в течение недели (кроме решения проектных задач, других учебных занятий не предусматривается). В общей сложности на решение проектных задач по одному предмету в течение учебного года потребуется 20-26 часов (20-30% учебного времени). Но эти «потери» учебного времени оправданы тем, что задачи современной начальной школы связаны не только с приобретением знаний, умений и навыков, но и с применением их в новом качестве. Таким образом, без изменений всей образовательной среды школы, поиска новых технологий, которые позволят высвободить время для решения системы проектных задач, внедрение этого вида задач станет невозможным. А достигнуть новых образовательных результатов в условиях классно-урочной системы тоже невозможно.

В заключении хочется сказать, что инновации могут быть успешными только при условии, если они носят системный характер, затрагивают многие стороны образовательного процесса, вызывая необходимость его модернизации в целом. Начальная школа – это не место для полноценных проектов. Она является местом подготовки детей к проектной деятельности.

Образовательный эффект от любой инновации происходит только в том случае, если вокруг этой инновации меняется вся среда школы. Необходим процесс сближения начальной и основной школы. Если начальная школа строит свой образовательный процесс через систему проектных задач, то в основной школе должен быть обеспечен следующий шаг- переход к проектным формам учебной деятельности. Наступила эра открытого образования, в которой нет границ между ступенями. В процесс образования должен быть вовлечен весь педколлектив.

Сравнительная таблица №1

| | Основание для сравнения | Проект | Проектная задача |

| 1 | Педагогическая цель | формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. | через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение детей |

| Цель детская | решение конкретной проблемы, достижение оптимальным способом заранее запланированного результата | Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного учебного задания - они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных путей решения. | |

| 2 | Продолжительность | от урочных до годичных | Продолжительная работа |

| 3 | Форма организации | индивидуальные или групповые | Проектная задача принципиально носит групповой характер |

| 4 | Структура | 1.Проблема (целеполагание) 2.Проектирование (планирование) 3.Поиск информации 4.Продукт 5.Презентация. | 1.Анализ 2.Установление приоритетов ценностей. 3. Формулирование Зачем двигаться в этом направлении?. 4.Постановка выработка критериев постановки и достижения цели. 5.Поиск средств -перевод проблемы в задачу. 6.Выбор средств (Что будем делать и каким будет результат?)решения задачи. 7.Решение задачи.Решение проблемы (реальное продуктивное действие). Создание какого-то реального «продукта», который можно представить публично и оценить. 8.Анализ (Разрешили ли мы проблему?) 9.Представление в виде различных текстовых, знаковых, графических окружающим Важен самостоятельный выбор результата учащимися наиболее подходящего способа описания и («продукта»)представления результатов. |

| 5 | Деятельность учащихся | Разрабатывают замысел, ищут пути реализации, | через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение детей. |

| воплощают его в продукте, демонстрируют готовый продукт | | ||

| 6 | Результат | Должно происходить качественное изменение учащегося | проектные задачи есть шаг к проектной деятельности в школе. Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного учебного задания - они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных путей решения. Они помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат видеть и слышать друг друга. Благодаря проектным задачам уже в начальной школе у детей появляется не только возможность овладения культурными способами действий, но и возможность опробовать их в квазиреальных (модельных) ситуациях. |

| не предсказуем | Осваивается реальная практика произвольного поведения: самоорганизация группы и каждого внутри нее, управление собственным поведением в групповой работе. | ||

| реальный продукт, который можно представить другим | | ||

| 7 | Формируемые универсальные умения | 1. Рефлексивные 2. Поисковые (исследовательские) 3. Навыки оценочной самостоятельности. 4. Умения и навыки работы в сотрудничестве 5. Менеджерские умения и навыки 6. Коммуникативные 7. Презентационные умения и навыки | В процессе специально организованной проектной деятельности учащиеся приобретают умения ставить цель и удерживать ее, планировать свои действия, самостоятельно находить недостающую информацию умение запросить недостающую информацию у учителя; находить несколько вариантов решения проблемы, умение выдвигать гипотезы; умение устанавливать причинно-следственные связи. Навыки оценочной самостоятельности. Умения и навыки работы в сотрудничестве, умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы, умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. Вместе со мной учащиеся осваивают презентационные умения и навыки: - навыки монологической речи; умение уверенно держать себя во время выступления; артистические умения; умение использовать различные средства наглядности при выступлении; умение отвечать на незапланированные вопросы. |

| 8 | Средства | Проектировщики сами определяют весь набор необходимых средств | через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий |

| 9 | Возраст участников | Старшеклассники (подростковая школа) | Младшие школьники |

2.2. Проектная задача №1 «В гости к весне» для обучающихся 2 класса

Данная проектная задача рассчитана на учащихся 2 классов и проводится в течение 1 урока во III четверти учебного года после изучения на уроках окружающего мира темы «В гости к весне».

Характеристика задачи

| Название проектной задачи | журнал «Весна» |

| Предмет | Окружающий мир (УМК «Школа России») |

| Класс | 2 |

| Вид задачи | Предметная одновозрастная |

| Время проведения | Задача может использоваться в качестве обобщения и закрепления знаний учащихся по темам «Неживая природа весной», « Живая природа весной», « Труд людей весной» |

| Цели и педагогические задачи (педагогический замысел) | Обобщение и систематизация учащимися знаний по теме «В гости к весне» Формирование навыков учебного сотрудничества учащихся. Работа над формированием действия контроля и оценки. Воспитание самостоятельности и способности организовывать рабочее место. |

| Знания, умения и способы действия, на которые опирается задача | - использование детьми знаний о полученном материале; - работа со справочным материалом; - соотнесение текстовой информации и иллюстративного материала; - высказывание собственной точки зрения; - публичное выступление; - элементы разновозрастного сотрудничества в игровой деятельности; - работать в группе |

| Планируемый педагогический результат | Демонстрация учащимися: - степени освоения предметного материала и возможностей применять его в нестандартных условиях, умения объединять способы действий из разных дисциплин для достижения цели; - умения работать в малой разновозрастной группе, создавать конечный продукт – альбом. |

| Способ и формат оценивания результатов работы | При подведении итогов работы оценивается: - владение предметным материалом, умение применять его в нестандартной ситуации; - умение действовать согласно инструкции; - правильность выполнения отдельных заданий; - умение обосновывать действия; - способность на протяжении всего решения задачи удерживать её специфику; - умение планировать собственные действия, распределять задания в соответствии с возрастными возможностями; - умение работать со справочным материалом, выделять из него необходимую информацию, отсеивать данные, не имеющие отношения к решению данной задачи; - коммуникативные умения при работе в малой разновозрастной группе и их влияние на конечный результат. |

| Этапы решения задачи | 1. Целеполагание и формулировка задач. 2. Выполнение заданий. 3. Подготовка презентации «продукта». 4. Презентация готового «продукта». 5. Рефлексия. 6. Оценка выполнения работы. |

| Оборудование | Компьютер, мультимедийный проектор, экран, мультимедийная презентация, доска, демонстрационный материал, тексты, фотографии, пакеты заданий, листы бумаги формата А-4 для изготовления альбома, папки со скоросшивателями, файлы, фломастеры, клей, ножницы, оценочные листы, «листы умений». |

| Формируемые и оцениваемые УУД | 1. личностные УУД — произвольность регуляции поведения и деятельности: в форме построения предметного действия в соответствии с заданным образцом и правилом, формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; 2. коммуникативные УУД — умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; инициативное сотрудничество при работе с информацией; 3. познавательные УУД — поиск и выделение необходимой информации, использование источников информации; 4. регулятивные УУД — организация работы в соответствии с инструкцией; оценка результатов работы. |

Замысел проектной задачи

Учащимся предлагается оформить журнал «Весна», который смогут напечатать в издательстве «Природа».

Содержание журнала разделено на четыре части в соответствии с рубриками «Неживая природа», «Растения», «Животные», «Труд людей». Ученики также поделены на группы-команды. Каждая команда детей оформляет страницу журнала в соответствии с инструкцией. По завершению работы учащимся необходимо представить результат своей деятельности, обосновать выбор материала.

Описание проектной задачи

Мотивирование учащихся на проектную деятельность

- Ребята, издательство «Природа» решило выпустить цикл журналов «Времена года». Редактор издательства обратился к нам с просьбой составить первый номер журнала «Весна»

Как вы думаете, сможем мы помочь им?

Как?

Какая цель нашего сегодняшнего урока? (Создать журнал о весне)

Работать вам предстоит сегодня в группах. Каждая группа создаст свою страницу. А после мы соберём их и передадим в издательство «Природа».

Вспомним правила работы в группе:

1. Обращайтесь друг к другу только по именам.

2. Своё мнение должен высказать каждый.

3. Умей выслушать товарища.

4. Терпеливо и уважительно относитесь к чужому мнению.

5. Не кричите, старайтесь договариваться по всем спорным вопросам.

6. Работай тихо, чтобы не мешать другим.

7. Рабочее место содержи в порядке.

8. Закончив дело, помоги другу.

Составим план работы:

Познакомимся...

Распределим...

Создадим....

Отрефлексируем...

Представим...

Оценим...

- Каким должен получиться наш журнал? (аккуратным, красочным, т.д.)

2. Самостоятельная деятельность учащихся.

Учащимся выдается пакет с заданием, инструкцией, фотографиями, текстовой информацией, дополнительными материалами. На партах клей и ножницы.

- Задание 1. Распределите роли в группе. Соедините стрелочками название работы и имя исполнителя.

Задание 2. Вы получили необходимые материалы для работы. Определите, какие из них вам могут понадобиться для оформления вашей странички. Не забывайте о распределении работы.

Каждой группе учащихся выдается:

1) листы формата А3;

2) репродукции, картинки;

3) тексты

4) карточки с загадками и стихами;

5) ножницы, клей.

В комплект включен и тот материал, который не подходит для работы данной группы (содержит произведения и рисунки о других временах года). Учащиеся должны выбрать тот материал, который соответствует их заданию.

Задание 3. Разложите выбранные материалы на странице. Приклейте их в соответствующих местах. Чтобы ваша страничка была яркой, красочной, запоминающейся, дополните информацию поясняющими рисунками. Обсудите, что у вас получилось.

3. Представление результатов работы. Рефлексия.

Учитель: Ребята, сейчас каждая группа представит свою работу. Расскажите о том, что у вас получилось.

Дети: представляют результат работы своей группы, рассказывают, какую информацию они использовали.

Учитель: Наш журнал почти готов. Осталось собрать странички в единое целое. Обсудите, в какой последовательности их удобнее собрать в журнал.

Дети: обсуждают последовательность страничек в журнале; приходят к выводу, что удобнее расположить странички в порядке изменения !неживая природа – живая природа – труд людей»

Рефлексия и оценивание.

- На «листе умений» отметьте те из них, которые вам пригодились при выполнении работы.

- Оцените работу каждого члена группы на «листе оценивания».

- Ответьте на вопросы:

1. Дружная ли была у вас команда?

2. Что помогло вам в работе?

3. Что нового вы узнали?

4. Что для вас было интересным на занятии?

5. С какими трудностями встретились? Почему?

6. Какое д/з вы хотели бы получить?

7. Где узнаете нужную информацию?

Проектная задача № 2 «территории» для обучающихся 3 класса.

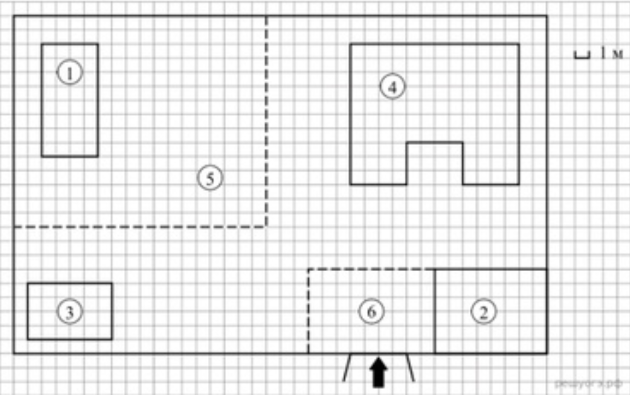

Миша Иванов с родителями купили участок, но пока само домохозяйство не видели, рабочие дали им план участка. Помоги Мише и его родителям узнать где какая постройка размещена на плане и рассчитать площадь каждой постройки.

На плане изображено домохозяйство по адресу с. Иволгино, 5-й Заречный пер, д. 3 (сторона каждой клетки на плане равна 1 м). участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота.

При входе на участок слева от ворот находится сарай, а справа – гараж. Площадь, занятая гаражом, равна 48 кв. м. жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и сарая, на участке имеется теплица, расположенная на территории огорода (огород отмечен на плане цифрой 5). Перед гаражом имеется площадка, вымощенная тротуарной плиткой, отмеченная на плане цифрой 6.

1. Найдите наименование каждой застройки на участке.

2. Найдите площадь каждой застройки на участке.

3. Найдите застройку, которая по площади самая площади.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Наименование | | | | | | |

| Площадь (S) | | | | | | |

ОТВЕТ:

S =

=

S =

=

S =

=

S =

=

S =

=

S =

=

Постройте макет плана домохозяйства в группе из 4-5 человек, учитывая размер плана 1 клетка = 1 см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. А именно: темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития.

Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приёмами проектирования и исследования как общеучебными умениями. Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными текстовыми источниками информации, подготовку практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, родителей, коллег педагогов и руководителей).

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях начиная со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий и так далее) возможно проведение в 3-ем классе во 2-ом полугодии одного проекта или исследования, в 4-ом — двух проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, проектную и исследовательскую деятельность можно организовывать в урочное время, но при условии личностно мотивированного включения ребёнка в работу.

Особую значимость для формирования учебных умений младших школьников имеют исследовательские проекты.

Необходимо отметить, что перед детьми младшего школьного возраста, учитывая их психологические особенности, нельзя ставить слишком сложные задачи, требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности. Следует включать в работу различный вспомогательный дидактический материал (памятки, инструкции, шаблоны), обращаться за помощью к родителям и учителям.

В работе учитель может использовать методический паспорт учебного проекта для учащихся начальной школы, содержащий в себе следующие графы: предмет (предметы); тип проекта; возрастная категория; название учебной темы (линия); творческое название; аннотация; сроки проведения проекта; проблема, решению которой посвящен проект; дидактические цели; методические задачи; основополагающий вопрос; проблемные вопросы (темы исследований); планы работ учеников; формы работ учащихся; форма представления исследований школьников; информационные ресурсы: печатный и электронный материал; используемые информационные технологии и программные продукты; консультации со специалистами; материалы и оборудование.

«Конечный продукт» проектной и исследовательской деятельности учащихся для начальной школы может быть представлен в виде анализа данных социологического опроса; атласа; карты; коллекции; дизайн - макета; модели; музыкального произведения; пакета рекомендаций; письма в ... ; прогноза; публикации; путеводителя; рекламного проспекта; серии иллюстраций; сказки; справочника; словаря; статьи; сценария; сборника сочинений; дневника путешествий и др.

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Можно оценивать: степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; количество новой информации использованной для выполнения проекта; степень осмысления использованной информации; уровень сложности и степень владения использованными методиками; оригинальность идеи, способа решения проблемы; осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности; владение рефлексией; творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; социальное и прикладное значение полученных результатов.

Таким образом, «Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников» могут использоваться всеми участниками образовательного процесса: педагогами, обучающимися, родителями, педагогами дополнительного образования, а также администрациями образовательных организаций с целью выстраивания системы работы по проектно-исследовательской деятельности в урочное и внеурочное время, организации работы с одаренными детьми.

Соблюдение принципов и этапов работы позволяет развить у обучающихся любознательность, познавательный интерес, креативность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/ М-во образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. (Дата обращения: 24.01.2024).

2. Общая характеристика «исследовательская деятельность» и «исследовательская компетенция» в современной психолого-педагогической литературе | Манузина Вероника Васильевна. [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 24.01.2024).

3. Исследовательская работа в начальной школе | Зубова Ольга Анатольевна [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 07.02.2024).

4.Психолого-педагогическое исследование: методические рекомендации / сост. А.А. Шабалина. – Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2020. – 49 с. (Дата обращения: 07.02.2024).

5. Психология, социология и педагогика. 2012. № 11 [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 07.02.2024).

6. Методические рекомендации по организации и содержанию учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся начальных классов/ Прохорова О.Г. [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 14.02.2024).

7. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А. Б. Воронцова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 176 с. (Дата обращения: 14.02.2024).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инструкция:

1. Познакомьтесь с содержанием конверта. Распределите задания между учениками.

2. Прочитайте и выберите тексты, подходящие к вашей странице. Приклейте их.

4. Выберите подходящие картинки и фото, наклейте их на страницу.

5. Посоветуйтесь друг с другом и отметьте умения, которые были применены вами на занятии.

6. Запишите имена участников группы на лист самооценки. Оцените работу каждого в группе от 1 до 5 баллов

7. Подготовьте выступление, расскажите о содержании вашей папки.

Лист умений

| Отметьте умения, которые были применены на занятии. | |

| Умение участвовать в диалоге. | |

| Умение строить речевое высказывание. | |

| Умение договариваться, находить общее решение. | |

| Умение работать в группах. | |

| Умение ориентироваться в дополнительной информации. | |

| Умение радоваться успехам одноклассников. | |

| Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать. | |

| Умение осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. | |

| Умение слушать и отвечать на заданный вопрос. | |

| Умение работать в соответствии с алгоритмом. | |

Самооценка группы

| № | Имя ученика | Оценка |

| 1 | | |

| 2 | | |

| 3 | | |

| 4 | | |

| 5 | | |

| Общая оценка группы | | |

Задание для 1 группы

_______ солнце начинает прогревать почву, но погода все еще стоит переменчивая. Теплые дни вдруг сменяются холодными, снежными. И все же, постепенно оттаивают бугорки и опушки, появляются первые проталины. Солнце все _______ поднимается над землей, давая все больше тепла, пробуждая природу от зимнего сна.

На полях начинает таять снег, журчат первые ручейки. На небе появляются белые облака-барашки. На реках начинается ледоход. Реки переполняются водой и выходят из берегов — наступает половодье.