СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в начальной школе

Методические рекомендации по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в начальной школе помогут как учителю, так и родителям познакомиться с проектной и исследовательской деятельностью, также помочь младшему школьнику успешно реализовать свой проект.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в начальной школе»

Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы

г. Красноярск, 2024

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования.

Составители: Семёнова К. Г. – студентка 21П-6 группы отделения

«Преподавание в начальных классах»

«Красноярский педагогический колледж №1 им М. Горького», 2024

Аннотация

Данные методические рекомендации посвящены организации проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы. Методические рекомендации содержат правила выбора темы, структурирования содержания исследовательского обучения, а также типичные ошибки, допускаемые руководителем учебно-исследовательской деятельности.

Пособие адресовано учителям начальных классов, родителям обучающихся и студентам педагогических колледжей и университетов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 5

1.1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 5

1.2. Типичные ошибки при проведении исследования 9

1.3. Критерии оценивания детских исследовательских работ 16

1.4. Паспорт исследования №1 «Состав почвы» 18

1.5. Паспорт исследования №2 «Пропорции человека» 20

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 23

2.2. Проектная задача по финансовой грамотности «Сбережение» для обучающихся 4 класса 27

2.2. Проектная задача по естественнонаучной грамотности «Наш класс идет в театр» для обучающихся 4 класса 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 42

Исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью. [1. Румянцева О.С]

К исследовательской деятельности новый стандарт ФГОС НОО предъявляет требования, которое отражен в разделе метапредметных результатов под пунктом «базовые исследовательские действия». Так же захватывает требования, связанные с работой с информацией, таким образом мы опираемся на пункт «Работа с информацией»

Основные требования:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

Исходя из всего выше перечисленного следует, что главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Для того чтобы достичь поставленной цели нужно выделить задачи. Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

знакомство с проведением учебных исследований;

развитие творческой исследовательской активности;

стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

ознакомление с научной картиной мира;

вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс.

Для того чтобы организовать исследование существует два вида исследования: экспресс – исследования и долговременные исследования.

Экспресс-исследование. Эта форма, организации предполагает массовое кратковременное участие детей разных по своему уровню развития.

Долговременные исследования. Это форма индивидуальной работы или небольшой группы обучающихся, которая проходит определённый путь от выделения проблематики до защиты проекта.

Основными исследовательскими умениями являются:

выбирать источник получения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Роль учителя в исследовательской работе заключается в том, чтобы увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

С 1 по 2 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика

определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих.

В 3 - 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” их к правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы:

Что интересует больше всего?

Чем занимаешься в первую очередь?

Чем чаще всего занимаешься в свободное время?

По каким предметам хорошие отметки?

О чём хочешь узнать больше?

Чем можешь гордиться?

Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования можно выбрать. [2. Зубова Ольга Анатольевна]

Исследовательская деятельность способствует овладению навыком работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что обучающиеся в лучшем случае читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической печати. Своей работой учитель старается направить деятельность обучающихся в нужное и полезное для них русло.

Структура исследовательской работы стандартна, и от стандартов нельзя отступать. В неё входит:

актуальность исследования;

проблему исследования;

формулировку темы;

гипотеза;

цель исследовательской работы;

задачи;

методы исследования;

практическую значимость и новизну;

вывод.

1.2. Типичные ошибки при проведении исследования

Как выбрать тему исследования?

Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребенок, вопросов

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.:

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности)

Вопросы в помощь при выборе темы:

Что мне интересно больше всего?

Чем я хочу заниматься в первую очередь?

Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?

Какими могут быть темы исследования?

Все темы можно условно объединить в три группы:

Фантастические – темы о несуществующих, фантастических объектах и явлениях;

Экспериментальные, эмпирические – темы, предлагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов;

Теоретические – темы по изучению и обобщению сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках: книгах, кинофильмах и др.

Правильный выбор темы:

Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе.

Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, - задача сложная, но без ее решения работа теряет смысл.

Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности.

Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Определение цели и задач исследования

Определить цель исследования – значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем мы это исследование проводим. Цель указывает общее направление деятельности.

Цель должна быть:

1. Конкретна, определяет результат деятельности.

2. Формулировка цели должна начинаться с глагола в неопределённой форме (например, создать, сформулировать…)

3. Достижима.

4. Измерима, контролируема, в отдельных случаях диагностируема.

5. Определена во времени, так как определены сроки проведения исследования.

Рекомендации по постановке целей:

1. Краткосрочные цели – самые важные, при их постановке нужно быть более чем реалистичным.

2. Убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали.

3. Прислушайтесь к чувствам, возникающим в момент определения целей – любые сомнения или ощущения дискомфорта свидетельствуют о неправильно выбранной или сформулированной цели.

4. Периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны – мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

5. Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря минимальным потерям от бессмысленных метаний.

В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Цели исследования завышены.

2. Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

3. Неясность, неточность формулировки целей.

Определение и формулировка задач

Задача – это условие достижения цели, последовательность действий, шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя.

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели (цель, подобно вееру, развёртывается в комплекс взаимосвязанных задач).

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель.

Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Выделяют классы задач:

1. Связанные с изучением теории: изучить состояние проблемы…, провести анализ…

2. Связанные с изучением состояния практики и проявлением предмета исследования: охарактеризовать …, описать опыт…, определить роль и место…

3. Связанные с созиданием новых теорий, идей, учений: разработать…, классифицировать…, систематизировать…, обобщить…, выявить…, подготовить.

4. Связанные с экспериментом: экспериментально проверить, изучить…

5. Разработанные на протяжении всего исследования методические рекомендательные материалы: рекомендации по использованию…, комплекс заданий…

Формулирование гипотезы исследования

Вслед за выявлением проблемы идёт поиск её решения, то есть развёртывается следующая фаза мыслительного процесса – фаза решения проблемы. Ответ на поставленную проблему достигается посредством умственной деятельности, протекающей в форме выдвижения догадок или гипотез.

Часто именно этап выдвижения гипотез исследования вызывает у учителей трудности. Избежать их возможно, если применять специальные методы:

Метод подбрасывания идей. Суть его в том, что чужая идея не так вдохновляет на деятельность, как своя. Поэтому необходимо в процессе обсуждения подбрасывать разные темы, идеи, решать вместе задачи, и не выяснять далее чьи были предположения.

Метод личного примера. Если учитель излагает материал увлечённо и заинтересованно, то проблем не бывает. Материал должен нравиться ученику и учителю.

Мозговой штурм. Это метод свободного генерирования идей.

Дискуссия. Рассматривая дискуссию, как коллективное обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью нахождения истины, необходимо помнить, что многое здесь зависит от ведущего. В этой роли лучше всего выступить учителю.

Деловая игра.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость.

Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе:

Она должна:

- содержать предположение;

- быть проверяема, подтверждена;

- быть логически непротиворечивой;

- быть реально опровергаемая или доказуемая;

Приведём несколько упражнений, позволяющих вырабатывать гипотезы и провокационные идеи. Прежде отметим, что, делая предположения, мы обычно используем следующие слова:

может быть;

предположим;

допустим;

возможно;

что, если…

Типичными ошибками в выборе темы, цели, выделения задач и гипотезы.

Ошибки, это то что всегда присутствует в нашей жизни, главное вовремя увидеть и исправить их. Но есть такие ошибки, которое чаще всего встречаются в исследовательских работа обучающихся о них сейчас и пойдет речь. Давайте начнем с целеполагания.

Распространенными ошибками на этапе постановки цели являются:

отсутствие проблемной ситуации, которую собирается решить учащийся в ходе

проектной деятельности;

цель не конкретна, общая, имеет разные трактовки;

цель, содержащая внутри себя несколько целей, не достижимая цель;

не явная логическая цепочка «проблемная ситуация-цель-новое знание или новый продукт».

Тема исследовательского проекта

От правильно сформулированной темы во многом зависит успех всей работы. Выбор темы для многих является весьма трудным этапом. Часто учащиеся выбирают слишком масштабные или сложные темы. Такие темы могут оказаться непосильными для их раскрытия в рамках учебного исследования младшего школьника.

Ошибки:

не актуальная и не отражающая запрос социума тема;

не отражает интересы учащегося младшей возрастной группы

Выдвижение гипотезы

Уточнив тему, в результате изучения специальной литературы, исследователь может приступать к выработке гипотезы (в некоторых творческих, социальных, информационных проектах, при отсутствии исследования гипотезы может и не быть). Гипотеза, в переводе с древнегреческого, значит «основание, предположение».

Ошибки:

гипотеза не удовлетворяет основному требованию - быть проверяемой и

доказуемой;

не содержит предположение;

не соответствует фактам по теме исследования.

Задачи исследования

Исследователь для достижения поставленной цели и проверки положений

сформулированной им гипотезы выделяет конкретные задачи исследования. Типичными ошибки в выделении их становиться:

формулировка и содержание задач не соответствует теме проекта;

количество задач более 5-ти;

нарушена логическая последовательность задач.

Критерии оценки исследовательских работу могут быть выполнены в разных форматах. Ниже представлен один из таких форматов, которыми мы рекомендуем вам пользоваться.

Критерии оценки детского исследования:

| № | Критерий | Оценка (в баллах) |

| 1 | Постановка исследовательской проблемы | 0 – репродуктивная работа, нет обобщений, проблема не сформулирована; 1 – работа репродуктивна, но сделаны самостоятельные обобщения; цели и задачи аморфны; 2 – частично поисковая работа, сформулированы проблемы по отдельным аспектам работы (не по теме в целом); 3 – работа исследовательская, полностью посвящена решению одной самостоятельно сформулированной проблемы. |

| 2 | Актуальность и оригинальность темы | 0 – тема всем известна, подробно изучена; не показано, чем обусловлен выбор кроме субъективного интереса; 1 – тема известна, но имеет малоизученные аспекты; 2 – малоизученная тема или оригинально поставленная проблема; 3 – малоизученная тема и оригинально поставленная проблема. |

| 3 | Структурность и логичность рассуждений, обоснованность выводов | 0 – бессистемное изложение; 1 – имеется некоторая логичность при отсутствии целостности; 2 – логичное, структурированное изложение при отсутствии некоторых важных аргументов (или присутствует лишняя информация) 3 – цель реализована последовательно, выводы полностью обоснованы, имеются все необходимые выкладки. |

| 4 | Глубина и оригинальность исследования | 0 – работа поверхностна, не оригинальна; источники имеют сомнительный характер; 1 – работа строится в основном на популярной литературе, хотя может быть один серьёзный источник; 2 – проблема рассматривается содержательно, но не оригинально; 3 – проблема рассматривается на глубоком содержательном уровне, работа оригинальна. |

| 5 | Анализ литературных источников и их корректное использование | 0 – нет ссылок на авторов (плагиат), материалы источников сопоставляются без всякого серьёзного анализа; 1 – имеются редкие ссылки, не во всех необходимых случаях; сопоставления корректные; 2 – содержатся необходимые ссылки при корректном сопоставлении; 3 – умелое использование авторитетных источников для аргументации своей точки зрения. |

| 6 | Количество источников | 0 – нет списка литературы; 1 – один – два серьёзных источника; 2 – несколько серьёзных источников при упущении некоторых важных аспектов; 3 – количество доступных ученику источников оптимально. |

| 7 | Оформление исследование | 0 – работа неаккуратна и бесструктурно; 1 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, есть ошибки; 2 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, явные ошибки отсутствуют; 3 – работа имеет чёткую грамотную структуру, обусловленную логикой темы |

1.4. Паспорт исследования №1 «Состав почвы»

Составитель: Семёнова Ксения

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | «Состав почвы» |

| 2 | Актуальность исследования | На уроках окружающего мира мы изучили, что почва – это верхний плодородный слой Земли. По статистическим данным она занимает всего 1/10 от всей суши, остальное занимают ледники, озера, горы. И у меня появился вопрос, что особенного в такой маленькой частички суши. На уроке я ответ на свой вопрос не получил, поэтому решил провести на эту тему своё исследование. Мне каэжется эта тема будет интересна не только учащимся, но и взрослым людям. |

| 3 | Проблема исследования | Из чего состоит почва. |

| 4 | Объект исследования | Почва |

| 5 | Цель исследования | Для учителя: Организация исследовательской деятельности обучающихся 4 класса для формирования базовых исследовательских действий по теме «Состав почвы». Для ученика: Узнать из чего состоит почва. |

| 6 | Задачи исследования | Для ученика: 1.Проанализировать информацию в литературе по теме «Почва» 2.Определить особенности состава почвы, какова ее роль в природе 3. Составить памятку о составе почвы. |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что в почве есть перегной, вода, воздух. |

| 8 | Методы исследования | Теоретические методы: анализ, сравнение, обобщение; Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент. |

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: краткосрочный, По организационной форме: групповой, По содержанию: моно (окружающий мир). |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: - Постановка учебной проблемы - Подбор необходимой научной литературы. 2. Теоретический: – найти в подобранной литературе ответы по проблеме исследования (какое строение имеет почва) –подготовка необходимого оборудования для проведения опыта. 3. Практический: Формулируют гипотезу Проведение опыта (учащиеся совместно с учителем пользуются необходимым оборудованием) 4. Аналитический: разработка памятки «Состав почвы» - вывод 5. Презентационный: Подготовка материалов для выступления перед одноклассниками. 6. Рефлексивный: Саморефлексия, оценка результатов и процесса в целом. |

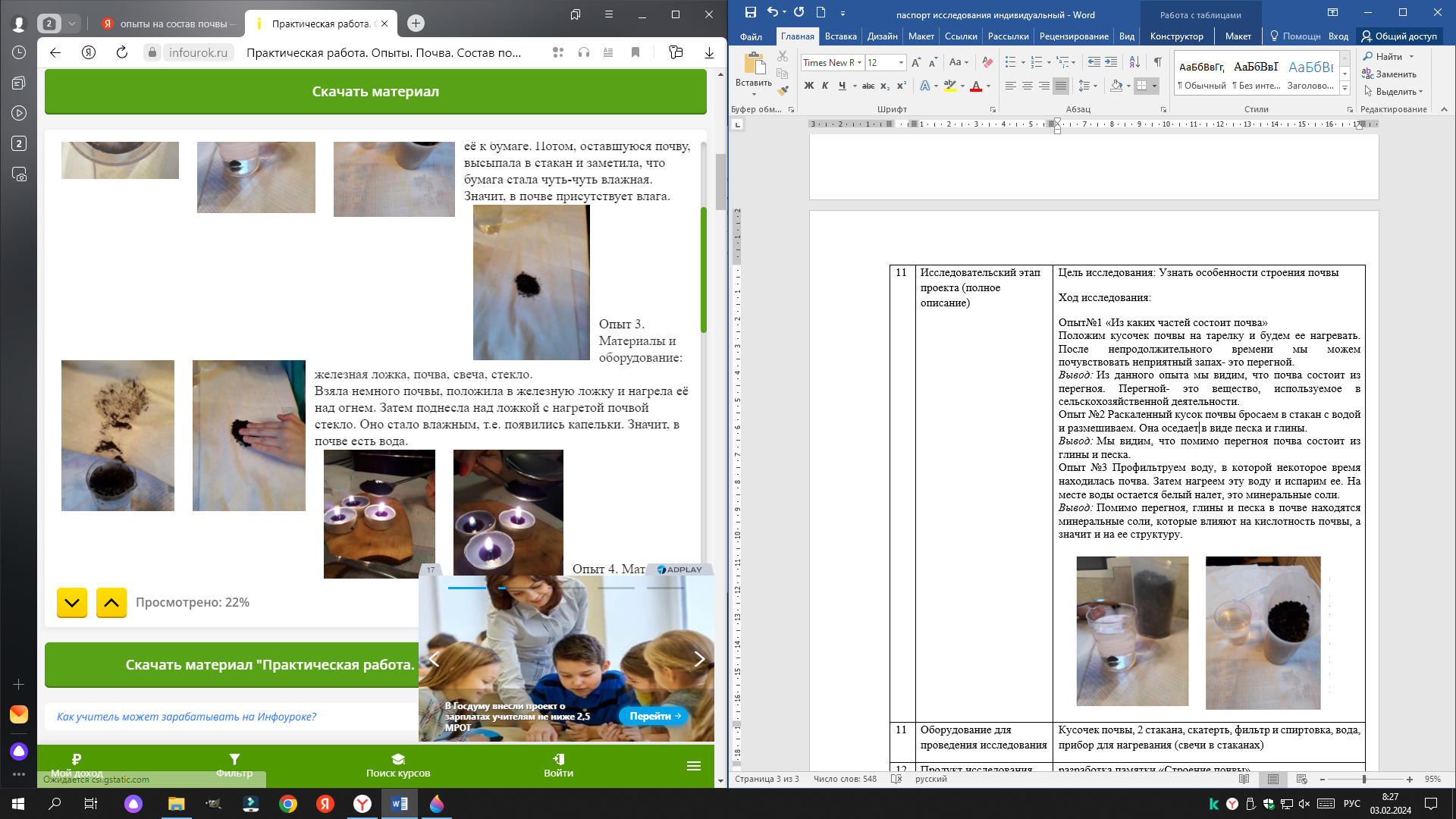

| 11 | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: узнать особенности строения почвы Ход исследования: Опыт №1 Взять стакан с водой, бросить туда комочек почвы и начать наблюдать. Из почвы появятся пузырьки, значит, земля содержит воздух. Вывод: в почве есть кислород. Опыт №2 Возьмём фильтрованную бумагу, положим немного земли и придавим её к бумаге. Потом оставшуюся почву высыпаем в стакан, заметим, что бумага стала чуть-чуть влажной. Вывод: Мы видим, что в почве есть вода. Опыт №3 в стакан с водой добавляем почву и размешиваем палочкой. Вода становится мутной. Через некоторое время на поверхности воды всплывает мелкий мусор: остатки листьев, иголок и т.д. На дно оседает песок и постепенно поверх песка оседает глина. Вывод: в почве содержится песок, глина, различный природный мусор. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Кусочек почвы, 2 стакана, скатерть, фильтр и спиртовка, вода, прибор для нагревания (свечи в стаканах) |

| 12 | Продукт исследования | памятка «Строение почвы» |

| 13 | Перспектива исследования | Выступить перед другими классами, изучить состав воды, проведение опыта в домашних условиях. |

| 14 | Используемые источники | https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-opiti-pochva-sostav-pochvi-2236008.html |

Составитель: Хейкури Нина

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Пропорции человека |

| 2 | Актуальность исследования | В художественной школе мне сказали, что при рисовании тела, головы, конечностей человека важно учитывать равные пропорции. Через исследование я решила проверить, правда ли все пропорции человека идеальны? |

| 3 | Проблема исследования | Все ли пропорции человеческого тела равны? |

| 4 | Объект исследования | Человек |

| 5 | Цель исследования | Для учителя: организация деятельности для формирования исследовательских умений у учащихся 4 класса по теме «Пропорции человека» Для детей: изучить пропорции человеческого тела. |

| 6 | Задачи исследования | изучить литературу по теме исследовательской работы; сформулировать гипотезу исследования; провести исследование по пропорциям строения человеческого тела; сделать вывод по исследованию; заполнить таблицу; |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что все пропорции взрослого человека идеальны? |

| 8 | Методы исследования | анализ литературы; проведение исследования; моделирование пропорций человека; анализ результатов; сделать вывод; |

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: краткосрочный. По организационной форме: индивидуальный. По содержанию: монопредметный. |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: подготовка материалов для исследования, совместная постановка цели, задач, выведение гипотезы 2. Теоретический: изучение информации про пропорции человека 3. Практический: измерение пропорций человека, внесение результатов пропорций в таблицу 4. Аналитический: анализ результатов пропорций, сделать вывод по таблице 5. Презентационный: представление результатов исследования аудитории 6. Рефлексивный: подведение итогов, самоанализ (выделение трудностей) |

| 11 | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: изучение пропорций человека Ход исследования: Исследование 1: Измеряем рост учащегося Измеряем длину размаха рук Соотносим рост учащегося с длиной размаха рук Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если длина размаха рук совпадает с ростом учащегося, то пропорция идеальна Исследование 2: Измеряем длину от макушки головы до подбородка Измеряем рост учащегося Соотносим расстояние от макушки до подбородка к 1/8 его роста Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние от макушки до подбородка равна 1\8 роста учащегося, то пропорция идеальна Исследование 3: Измеряем расстояние от линии волос до подбородка Измеряем рост учащегося Соотносим расстояние от линии волос до подбородка к 1/10 его роста Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние от линии волос до подбородка равна 1/10 роста учащегося, то пропорция идеальна. Исследование 4: Измеряем ширину плеч учащегося Измеряем рост учащегося Соотносим расстояние ширины плеч к 1/4 его роста Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние ширины плеч составляет 1/4 его роста, то пропорция идеальна Исследование 5: Измеряем расстояние от подбородка до носа учащегося Измеряем длину его лица Соотносим расстояние от подбородка до носа к длине его лица Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если расстояние от подбородка до носа составляет длину его лица, то пропорция идеальна Исследование 6: Измеряем длину ушей учащегося Измеряем длину его лица Соотносим расстояние длину ушей к длине его лица Записываем результаты в таблицу и сравниваем показания Вывод: если длина ушей учащегося составляет длину его лица, то пропорция идеальна |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Рулетка, карандаш, мел, лист А4 |

| 12 | Продукт исследования | Таблица с результатами пропорций человека |

| 13 | Перспектива исследования | Выступление перед учащимися других классов для изучения своих пропорций тела |

| 14 | Используемые источники | Ю. И. Пилясов, Антропометричность пропорций «Золотого сечения», 2012 Интернет-ресурс: https://www.ask4style.ru/shape/body-harmony.html Интернет-ресурс: https://www.ask4style.ru/shape/body-harmony.html |

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата.

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Целью проектной деятельности в школе не является получение продукта. Для школьника - проектная деятельность мотивирована стремлением к самостоятельности, для педагога она является средством решения педагогических задач. По мнению К.Н. Поливановой, проектная деятельность не может и не должна заменять собой учебную деятельность и быть единственной деятельностью в школе [10, с. 67].

По мнению Н.В. Матяш, младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. Овладение опытом проектной деятельности обогащает учебную деятельность как ведущую для младшего школьного возраста, способствует развитию всех сторон личности, прежде всего трудолюбия, добросовестного и творческого отношения к труду с ранних лет, оказывает влияние на познавательную сферу.

В процессе проектной деятельности происходит приобретение учеником собственного знания, а не переданных учителем абстрактных научных фактов. Учащийся оказывается в такой ситуации, где они не только получают теоретические знания, но и должны объяснять каким образом они получили данный результат. В данной ситуации активно развивается творческая активность, познавательные навыки, умения конструировать самостоятельно полученные знания.

В действительности основным действующим звеном в проектной деятельности должны быть сами школьники, следовательно, сами темы и задачи должны быть для них посильны. Темы проектов могут быть предложены детьми. Но при этом особенно важно, чтобы учитель путём наводящих вопросов помог школьнику чётко определиться с конечной целью проекта, составить план проектной деятельности на бумаге и в случае необходимости следил за её продвижением. Следует по возможности сдерживать детскую фантазию (в разумных пределах) с тем, чтобы, с одной стороны, избежать сильной поддержки при выборе им цели, не соизмеримой с собственными возможностями, а с другой — не допустить ситуации, когда цель деятельности не достигнута.

Проектная деятельность для младших школьников должна носить учебно-познавательный и исследовательский характер.

Какие же действия формирует и развивает проектная деятельность? Любой проект начинается с определения темы и выявления конкретной проблемы в рамках выбранной темы. Эти два действия позволяют активно формировать и развивать регулятивную (целеполагание; планирование; прогнозирование) и познавательную (выдвижение и формулирование гипотезы, определение направлений и способов поиска информации; критическая оценка информации; систематизация и классификация информации) группы УУД. Следовательно, можно отметить, что в рамках реализации проектной деятельности происходит формирование и развитие практически всех видов универсальных учебных действий, прописанных в ФГОС НОО.

Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько личностное развитие младших школьников, формирование и развитие умения сотрудничать в коллективе и работать самостоятельно [13, с. 6 -7].

К.Н. Поливанова выделяет следующую структуру проектной деятельности:

- ориентация на получение конкретного результата;

- предварительная фиксация (описание результата) в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации;

- фиксация срока достижения результата;

- предварительное планирование действий по достижению результата;

- программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;

- выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;

- получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.

Не обязательно, чтобы все действия совершались последовательно. Как правило, во время проектной деятельности параллельно идёт несколько процессов, которые необходимо координировать [10, с. 29].

В проектной деятельности школьников возникает нематериальный продукт — изменение самого ребенка, превращение его в автора некоторого, пусть и весьма скромного «произведения» [10, с. 87].

Обсуждение предстоящей проектной деятельности (выбор темы, обоснование принятого решения) вызывает затруднения у младших школьников. Привыкшие к репродуктивной деятельности, учащиеся с неуверенностью вступают в дискуссии. Но, по мнению Н.В. Матяш, этот барьер, возможно, снять с включением методов свободной дискуссии, «мозгового штурма», имитационных деятельностных игр [6, с. 21].

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной проектной деятельности обучающимся необходимо:

1. Провести подготовительную работу.

Учащемуся понадобятся до определённой степени, сформированные специфические умения и навыки проектирования для самостоятельной работы. Формирование их целесообразно проводить не только в процессе проектной деятельности, но и в рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные. Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы на уроке, самоанализ, рефлексия.

Следующие умения и навыки проектной деятельности необходимо формировать у младших школьников в процессе работы над проектом или вне него:

- презентационные умения и навыки: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности;

- слушать и понимать других, взаимодействовать внутри группы;

- поисковые умения и навыки: находить информацию в журналах, Интернете, формулирование ключевых слов;

- информационные умения и навыки: поиск и выделение главного, приём и передача информации, представление в различных формах.

2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащиеся. Но в условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его формулирования.

3. Обеспечить заинтересованность обучающихся в проектной деятельности.

Необходимо педагогически грамотно сделать погружение младших школьников в проектную деятельность, заинтересовать проблемой, практической пользой.

4. Создавать группу не более 5-8 человек.

5. Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной деятельности.

Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности учащихся имеют такие предметы, как родной язык, литературное чтение, математика. Реализация проектной деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельности, особенно в форме межпредметных проектов. Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружающий мир, изо, технология.

После завершения проектной деятельности важно предоставить младшим школьникам возможность рассказать о проделанной работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность неоднородна на разных этапах школьной жизни ребенка. Она выполняет разные функции, служит разным целям, строится по-разному. Проектная деятельность в начальной школе необходима. Она помогает развивать творческие способности, самостоятельность, воображение учащихся, а так же умения сотрудничать и договариваться в коллективе. Можно сказать, что проектная деятельность является средством обучения и развития личности младших школьников.

Составитель: Семёнова Ксения

Маша Рублева давно занимается бисероплетением. У неё есть аккаунт в инстаграме (запрещено в РФ), где она активно продает свои изделия. Маша хочет накопить деньги на профессиональную камеру, кольцевую лампу, чтобы снимать обучающие видеоролики по созданию изделий из бисера. Она хочет накопить всю сумму денег за 2 месяца.

Задание №1. Чтобы быстрее накопить деньги на камеру и кольцевую лампу, Маша решила сделать копилку и таблицу, на которой указано в каждой клетке определённое количество денег, которое необходимо вносить каждый день.

| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |

| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 300 |

| 200 | 250 | 300 | 350 | 300 | 250 |

| 250 | 300 | 350 | 300 | 250 | 200 |

| 300 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |

Сколько Маше необходимо накопить денег, чтобы купить профессиональную камеру и кольцевую лампу?

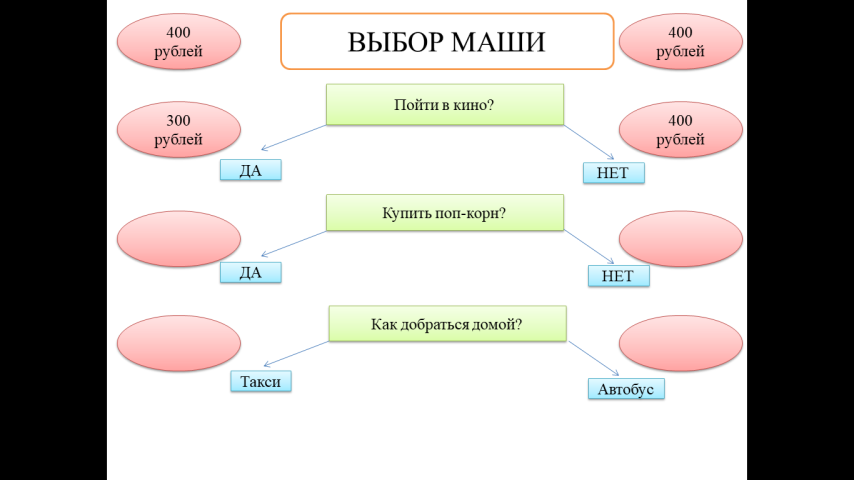

Задание №2. Маше дают родители карманные деньги в размере 400 рублей. Она собирается за компанию пойти в кино на фильм, который она уже видела. Маша может пойти в кино и потратить 100 рублей, а может и не пойти. Оставшиеся деньги она внесет в копилку. В кино или в магазине у нее есть выбор: купить поп-корн за 150 рублей или не покупать. На оставшиеся деньги Маша может поехать на автобусе за 36 рублей или на такси за 120 рублей. Сколько денег Маша положит в копилку?

Задание №3. Социальная сеть «Инстаграм» стала запрещена на территории РФ. Поэтому заработок Маши значительно уменьшился, поэтому она решила продавать свой товар на Авито.ру. По данной причине Маша создала свод потребностей покупателя за последний месяц, чтобы определить востребованность изготовляемого изделия.

Какое изделие принесет Маше больше дохода?

| Название изделия | Стоимость, руб | Количество покупателей, чел |

| Браслет | 150 | 2 |

| Кулон | 170 | 2 |

| Кольцо | 54 | 10 |

| Колье | 120 | 4 |

| Сережки | 90 | 6 |

| Брошь | 190 | 3 |

| Сумка | 500 | 1 |

Задание №4. У Маши на счету было 800 рублей. Она потратила в столовой 120 рублей. На телефон пришло СМС-сообщение: «Отправь на номер 8 – 800 – 555 – 35 – 35 в течение 10 минут 250 рублей, и эта сумма тебе вернется удвоенной». СМС-сообщение оказалось мошенничеством. Сколько на счету у Маши останется денег, если она отправит указанную в СМС сумму? Сколько, если не отправит?

Итоговое задание. Заполните таблицу.

| Вопрос | Ответ |

| Сколько Маше необходимо накопить денег, чтобы купить профессиональную камеру и кольцевую лампу? | |

| Сколько денег Маша положит в копилку со своих карманных денег? Объясните свой ответ. | |

| Какое изделие принесет Маше больше дохода? Объясните свой выбор. | |

| Сколько на счету у Маши останется денег, если она отправит указанную в СМС сумму? | |

| Сколько на счету у Маши останется денег, если она не отправит указанную в СМС сумму? | |

| Какие основные способы накопления денег вы выявили? | |

| Определите цель проектной задачи «Сбе₽ежения» | |

Рефлексивная анкета (заполняется каждым участником по окончании работы в микрогруппе).

Поставь галочку на оценочной шкале:

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача «Сбе₽ежения».

| 0 (было совсем не интересно) | 1 (1 задание показалось интересным) | 2 (3 задания показались скучными) | 3 (2 задания показались скучными) | 4 (1 задание показалось скучным) | 5 (все было интересно) |

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания.

| 0 (все задания были легкие) | 1 (некоторые моменты в заданиях показались сложными) | 2 (1 задание показалось сложным) | 3 (2 задания показались сложными) | 4 (3 задания показались сложными) | 5 (все задания были сложными) |

3. Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен своей группе при решении заданий).

| 0 (я не работал с группой) | 1 (я помог решить 1 задание) | 2 (я помог решить 2 задания) | 3 (я помог решить 3 задания) | 4 (я помог решить 4 задания) | 5 (я участвовал в решении всех заданий) |

Что надо сделать, чтобы показатель близился к максимальному? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа.

| 0 (мы не смогли договориться в группе, поэтому не выполнили задания) | 1 (мы часто ссорились, поэтому большинство заданий не выполнили) | 2 (мы часто ссорились, но все равно выполнили задания) | 3 (иногда не учитывали мою точку зрения или т.з. моего напарника) | 4 (мы работали дружно, но иногда были разногласия) | 5 (мы работали дружно и слаженно) |

Что надо сделать, чтобы показатель близился к максимальному? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи)

Да Нет

Почему? ______________________________________________________

Составитель: Астраханцева Алина

Описание конкретно-практической, проблемной ситуации

Здравствуйте, мои ученики! Скоро наступят новогодние праздники. Традиционно мы всем классом ходим на театрализованные новогодние представления. До этого момента организацией этого похода в театр занимались взрослые: ваши родители и я. Сегодня предлагаю вам, мои ученики, самим продумать организацию посещения новогоднего представления в городской театр юного зрителя: выбрать дату посещения, время, каким образом наш класс доберется до театра, какую сумму денег нужно собрать, чтобы посетить новогоднее представление.

Задание 1. Рассмотрите афишу новогодних представлений театра юного зрителя. Обсудите, какую информацию можно узнать из этой афиши.

Ответьте на вопросы:

В какие месяцы театром запланированы представления? ___________________________________________

Сколько дней буду проходить представления? _______________________________________________________

Можно ли купить билеты на представление на 5 января? _______________________________________________

Если планируется посещение на утреннее представление, то на какое время нужно купить билеты? _______________________________________________________

Какую новогоднюю сказку покажут зрителям?

______________________________________________________

Какой важной информации в этой афише нет? ____________________________________________________

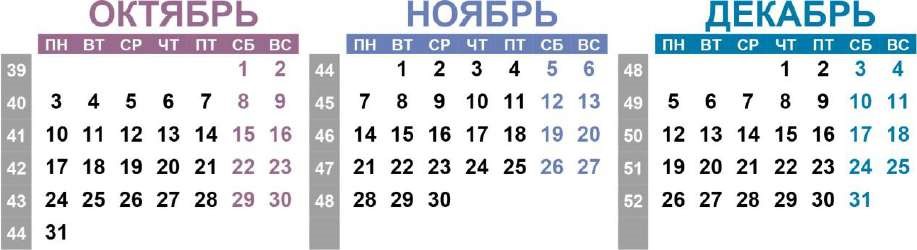

Задание 2. Воспользуйтесь календарем, для того чтобы выбрать дату, когда можно пойти на новогоднее представление всем нашим классом.

Эта дата должна отвечать следующим требованиям:

не 22 декабря, потому что еще не начались зимние каникулы;

дата не в январе, потому что большинство детей с семьями на новогодние каникулы уедут на отдых в другие города; 3) дата обозначается круглым двузначным числом;

4) дата, когда есть дневной сеанс новогоднего представления.

Запишите дату посещения новогоднего представления___________________________________________________

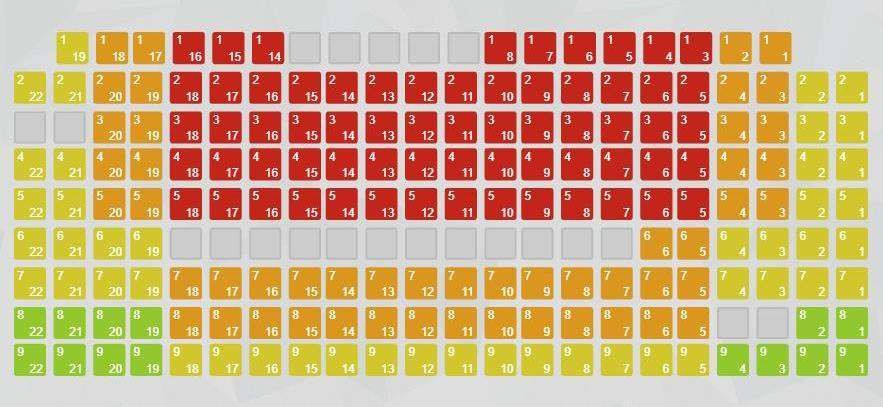

Задание 3. В кассе театра предложили следующий прейскурант цен на билеты.

Схема зрительного зала театра юного зрителя

М ожно ли приобрести билеты на весь наш класс по одной цене и на один ряд?

ожно ли приобрести билеты на весь наш класс по одной цене и на один ряд?

Ответ свой обоснуйте:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4. Воспользуйтесь схемой зрительного зала театра юного зрителя из предыдущего задания и соотнесите количество свободных мест в зале определенной стоимости и на диаграмме.

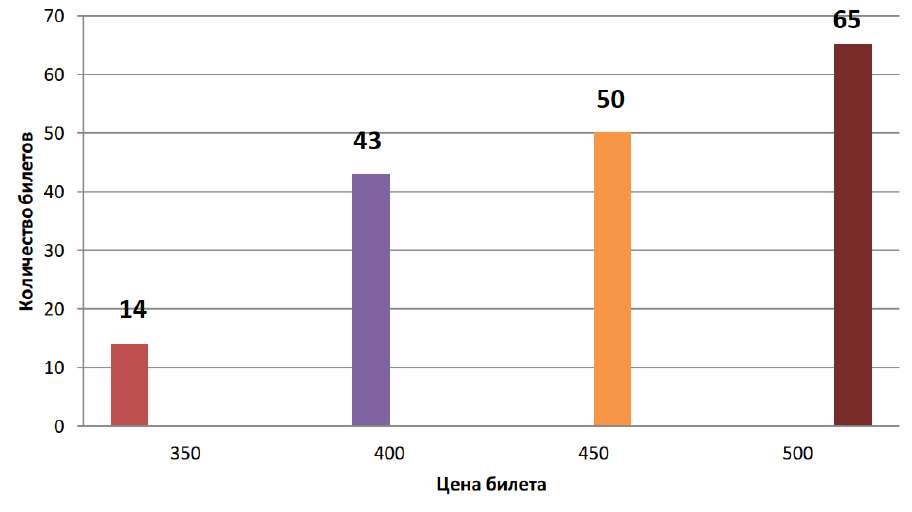

Рис. 1. Количество билетов по цене 350, 400, 450, 500 рублей

Проверьте данные диаграммы.

Сделайте вывод и запишите его:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5. Нужно рассчитать, какая сумма денег будет необходима для оплаты посещения новогоднего представления всем классом, если купить билеты на свободные места в 4-м и 5-м рядах зрительного зала.

Подумайте, какие данные вам понадобятся для совершения покупки.

Запишите в таблицу возможные варианты стоимости покупки билетов на новогоднее представление:

| Расчет покупки билетов на новогоднее представление | ||||||||

| Общее количество человек | Цена одного билета, руб. | Стоимость покупки | Вариант «У» Вариант «Э» | |||||

| 350 | 400 | 450 | 500 | |||||

|

|

|

|

|

|

|

| ||

|

|

|

|

|

|

|

| ||

|

|

|

|

|

|

|

| ||

Выберите самый удобный вариант для зрителей по размещению в зрительном зале театра и обозначьте в последнем столбце таблицы строчку буквой «У». Выберите самый экономный вариант для зрителей и обозначьте в последнем столбце строчку буквой «Э».

Задание 6. Для того чтобы можно было доехать до театра юного зрителя и посетить новогоднее представление, транспортное бюро предлагает комфортабельные автобусы следующей вместимости:

| | Перечень автотранспорта для перевозки людей | ||||||

| | Вид автобуса | Марка автобуса | Количество посадочных мест | ||||

| | | Мерседес Варио | 23 | ||||

| | | Кинг Лонг | 53 | ||||

| Перечень автотранспорта для перевозки людей | | ||||||

| Вид автобуса | Марка автобуса | Количество посадочных мест | | ||||

| | Фольксваген | 14 | | ||||

| | Ман Лион | 51 | | ||||

| | ЛАЗ | 32 | | ||||

Нужно определиться с видом транспорта таким образом, чтобы не платить за лишние места.

По технике безопасности организованные группы детей должны сопровождать взрослые, поэтому в театр с вами поедут некоторые родители и учитель. Один взрослый может присматривать только за десятью школьниками.

Заполните таблицу:

| | Заказ транспортного средства | | | |||||||

| Количество взрослых | Количество детей | Общее количество экскурсантов | Марка автобуса | Количество незанятых мест | | |||||

|

|

|

|

|

| | |||||

| | Заказ транспортного средства | | ||||||||

| | Количество взрослых | Количество детей | Общее количество экскурсантов | Марка автобуса | Количество незанятых мест | |||||

| |

|

|

|

|

| |||||

| |

|

|

|

|

| |||||

Задание 7. Договорились, что все, кто пойдет на новогоднее представление, собираются около школы. Рассчитайте время подачи транспорта при условии, что общее время в пути от школы до театра составляет 1 час 20 минут и в театр нужно прибыть за 20 минут до начала представления.

Ответ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 8. По окончании новогоднего представления было решено вернуться этим же транспортом к зданию школы. Рассчитайте время возвращения из театра при условии, что продолжительность новогоднего представления 1 час 35 минут.

Ответ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 9 (итоговое). Прежде чем составить объявление, ответьте на следующие вопросы:

К кому обращено объявление? ____________________________________________________________________________________________________________

Что сообщается в объявлении? ____________________________________________________________________________________________________________3. Где и когда будет проходить то, о чем говорится в объявлении? ____________________________________________________________________________________________________________

4.От чьего имени написано объявление? _________________________________________________________________________________________________

Составьте объявление.

Объявление

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектно-исследовательская деятельность в дополнительном образовании становится всё более популярной. Изначально внедрение данной деятельности происходило только в основном процессе обучения, но позже стало ясно, что она может быть полезна и применима на различных кружках, факультативах и курсах. Эта сфера образования только начинает развиваться, поэтому печатных трудов, посвященных данной теме, практически нет.

Под методом проектов понимают технологию организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, и технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащегося.

В основу данных методов была положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который достигается благодаря решению той или иной практически или теоретически значимой для ученика проблемы. Проблема обязательно должна быть взята из реальной жизни, знакомая и значимая для ученика, ее решение должно быть важно для учащегося. Внешний результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.

Проекты и исследования в младших классах – это трудная задача. Дети еще слишком малы для проектирования. Речь не идёт о полноценных проектах, выполненных учащимися самостоятельно. Это будут лишь элементы проектной деятельности в ее классическом понимании. Но для первоклассника это будет его проект. Думаю, на сегодняшний день нельзя уверенно сказать, что технология обучения по методу проектов в начальной школе полностью разработана и апробирована.

Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе позволяет не только всесторонне развивать личность ребенка, способствовать его социализации, но и также обеспечить процедуру учета внеучебных достижений обучающихся.

В начальной школе и исследовательская, и проектная деятельность является альтернативой ведущей в данном возрасте игровой деятельности. Организация такой деятельности позволяет таким образом создать ситуацию, в которой обучающиеся учатся делать выбор и нести ответственность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Утвержден приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от «31» мая 2021 г. № 286. - 2021.

Богомолова А.А. Организация проектной исследовательской деятельности учащихся / А. А. Богомолова // Биология в школе. - 2019. - N 5. - С. 35-38.

Борисенко Н.А. Как мы работали над проектом, или Технология исследовательской деятельности учащихся : метод проектов / Н. А. Борисенко // Литература в школе. – 2017. - №7. - С. 39.- N7.

Воронцова А.Б. Проектная задача в начальной школе.

Громова Т.В. Организация исследовательской деятельности / Т. В. Громова // Практика административной работы в школе. - 2006. - № 7. - С. 49-53.

Захарова И.Г. Школьное образование в эпоху информатизации // Образование и наука. - №3(33), 2005. – с. 63-70.

Меняева И.Н. Организация поисковой, исследовательской, экспериментальной работы в школе / И. Н. Меняева // Педагогическая мастерская. - 2015. - № 3. - С. 12-15.

Румянцева О.С. Исследовательская деятельность в начальной школе // Образовательный альманах. 2023. № 5 (67). Часть 1. URL: https://f.almanah.su/2023/67-1.pdf.