| Методические рекомендации по предупреждению дисграфии у обучающихся 1 класса |

| Составитель: учитель начальных классов Матюшина Владислава Олеговна |

|

|

| ![]()

|

|

|

Дисграфия представляет собой специфическое нарушение письменной речи, симптомами котрой являются неразборчивый почерк, разное расположение букв на строке, их зеркальное написание, добавление в слогах лишних элементов, нарушение звуко-слоговой структуры слова, замены букв по фонетическим и оптическим признакам, неправильное написание предлогов и приставок, несоблюдение границ предложения,.

По наблюдениям специалистов в России на данный момент нарушениями письма страдают более 37% детей. Чаще всего она встречается у детей младшего школьного возраста в возрасте 7-8 лет.

Нарушения письменной речи отрицательно сказываются на учебной деятельности детей, их социальной адаптации к школе, межличностных отношениях, поэтому раннее выявление и профилактика нарушений письма у учащихся необходима.

Профилактика дисграфии заключается в:

Коррекции фонетико-фонематических нарушений речи:

Нормализация звуковой стороны речи подразумевает осознание ребенком того, что речевой поток разделяется не только на смысловые фрагменты, но и на звуковые комплексы, это звуки, слоги и слова.

У ребенка необходимо сформировать:

-полноценные фонематические процессы: фонематический слух, восприятие, фонематическое представление, а так же фонематический анализ и синтез;

-представления о звукобуквенном составе слова;

-навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, а так же устранение дефектов произношения.

-формирование психологических предпосылок.

Упражнения на нормализацию звуковой стороны речи:

«Какой звук потерялся?»

Цель: осознание детьми того, что слова состоят из звуков, умение самостоятельно подобрать правильный звук в словах, например звук Ш.

Оборудование: можно использовать не только схемы, но и предметные картинки данных слов.

Ви_ня, _околад, лягу_ка, ма_ина, _каф, ми_ка.

Так же это упражнение можно представить в виде стихотворения. Взрослый читает вслух стихотворение ребенку, после чего задает вопрос: «Какие слова я произнесла не правильно? Какой звук потерян? Выдели эти слова из текста и произнеси правильно, указывая на потерянный звук, назови его».

Вот какая смехота,

Р свалилось на кота!

Кот теперь не кот, а крот,

Роет он подземный ход.

Старый дедушка Пахом

На козе скакал верхом.

Закричал охотник «Ой!»

Двери гонятся за мной

Методика развития фонематического слуха и восприятия включает в себя следующие этапы:

I этап – узнавание неречевых звуков. Здесь дети учатся различать неречевые звуки. Упражнения данного этапа способствуют развитию слухового внимания и памяти.

II этап – различение высоты, силы и тембра голоса. Упражнения данного этапа помогут детям различать высоту, силу, тембр голоса на примере одних и тех же звуков, слов или словосочетаний.

III этап – различение слов схожих по звуковому составу. На данном этапе ребенок учится различать близкие по звучанию слова.

IV этап – дифференциация слогов. Этот этап предполагает умение дифференцировать слоги.

V этап – дифференциация фонем, подразумевает различение фонем родного языка.

VI этап- развитие навыков элементарного звукового анализа. Дети учатся определять количество слогов, например способом отхлопывания, при этом выделяя ударный слог.

Упражнения и игры на развитие фонематического слуха и восприятия

| Этап | Упражнения |

| Узнавания неречевых звуков | «Что звучало?» Взрослый показывает ребенку музыкальные инструменты и как они звучат, он запоминает звук каждого, затем открывает глаза и на слух определяет что за инструмент звучит в данный момент. Можно использовать игрушки, посуду и т.д. «Угадай музыкальный инструмент». Взрослый по очереди показывает ребенку музыкальные инструменты и как они звучат. Когда мы полностью убедились, что ребенок запомнил название инструментов, предлагаем ему угадать звук каждого инструмента закрытыми глазами или за ширмой. «Кто стоит у светофора?» Взрослый включает звук транспорта и ребенку предлагается отгадать, какой звук к какому транспорту относится. Ребенок отвечает на вопрос, кто стоит у светофора. |

| Различение высоты, силы и тембра голоса | «Три медведя». Взрослый выставляет игрушки или картинки медведей большого, среднего и маленького роста. Во время рассказывания сказки мы озвучиваем реплики каждого героя соответствующим тембром и высотой голоса. Ребенок должен угадать, к какому медведю относится данное звукоподражание. «Мама и детеныш» Детям раздаются картинки взрослых домашних животных и их детенышей. Например: корова и теленок, кошка и котенок, коза и козленок. Взрослый озвучивает каждое животное, то низким то высоким голсом, а ребенок должен определить к какому животному какой звук относится. |

| Различение слов схожих по звуковому составу | «Кто придумает конец?» Взрослый читает стихотворение, ребенок добавляет подходящее по смыслу слово. Я хотел устроить бал И гостей к себе… . Я взял муку и взял творог, Испек рассыпчатый … . Пирог, ножи и вилки тут, Но что-то гости не … . Я ждал, пока хватило сил, Потом кусочек … . Потом продвинул стул и сел, И весь пирог в минуту … . Когда же гости подошли, То даже крошек не … . «Лишнее слово». Взрослый произносит слова, а ребенок должен назвать слово, которое отличается от остальных. Рак – бак- хлеб- мак Лимон – кот – вагон – бутон |

| Дифференциа-ция слогов | «Эхо» Взрослый прелагает ребенку в след за собой как эхо повторять слоги. Слоги должны произноситься четко, за ширмой: ау, уа, ио, ои, уи, иу. «Определи какой слог в ряду лишний» Взрослый произносит слоги и предлагает ребенку определить какой слог отличается и чем? Ну-ну-но Са-ша-са Па-па-ба Затем слоговые ряды усложняются Ва – фа- ва-ва Га-га-ка-ка «Кто быстрее?» Взрослый называет первый слог, и предлагает детям образовать от данного слога слово. Выигрывает тот, кто больше подберет слов. Например: «Ма»- мама, машина, матрешка… «Ба»-баран, банан, барабан, баранка… |

| Дифференциа-ция фонем | «Поймай звук» Взрослый произносит несколько слов, в котором повторяется один и тот же звук. Ребенку нужно определить, какой же звук есть во всех словах. Наример: шуба, кошка, мышь; «Внимательные ушки» Взрослый дает задание: я буду произносить сначала звуки, потом слоги и затем слова. Если вы услышите звук [Р] хлопайте в ладоши. 1) [р], [н], [ф], [р], [х], [р], [ш] и т.д. 2) мо, ро, га, на, ра, пи, эр и т.д. 3) помидор, книга, стол, дрова, крокодил, роза и.т. «Грузовик» Взрослый показывает ребенку различные картинки, вместе с ребенком рассматриваются и и произносятся данные картинки. Затем ребенку предлагается погрузить в грузовик те слова , которые например начинаются на звук [Ш]. Шарик, пешеход, носорог, медведь, шина, ворона, кувшинка, мишка и т.д. |

| Развитие навыков элементарного звукового анализа. | Игра «Магнитофон». Взрослый по очереди называет слоги, делая между ними паузу, из которых ребенок потом составляет слово. КО-РО-ВА, СО-БА-КА, ВА-ЗА и т.д. Более трудный вариант игры предлагает заполнять произнесение слогов интерферирующей речевой продукцией, что отвлекает и затрудняет удержание слогов в памяти. Например: первый слог КО, второй слог РО, тертий слог ВА (корова), первый слог СО, второй слог БА, третий слог КА (собака) Игра «Собери слова в корзинку». Взрослый кидает слоги в корзику в хаотичном порядке, а ребенок должен догадаться какое слово получиось в ней и назвать его. ШИ-МА-НА (машина), СА-ЛИ (лиса), КА-КОШ (кошка),КА-БЕЛ (белка) и т.д. «Доскажи словечко…» Взрослый произносит слова, а ребенок должен добавить слог, чтоб получилось слово. Можно подобрать слова на какой-либо определенный звук. Слог «МА»: Пижа__, пана__, зи__. Слог «ГА»: Бума__, доро__, раду__. Слог «ВА»: Коро__, заба__, со__. Так же можно подобрать такие слоги, чтоб они стояли вначале слова, в середине и т.д. Дети которые испытывают трудности при выполнении упражнений, можно предложить задействовать мяч. Взрослый при произношении слова кидает мяч ребенку, он подбирая слог возвращает его обратно.

|

Методика формирования навыков звукового анализа и синтеза предполагает:

Выделение звука из ряда звуков:

- выделение гласного и согласного звука;

- выделение первого и последнего гласного и согласного звука;

- определение места гласного и согласного звука в слове;

Упражнения на узнавание звука:

- хлопни в ладоши или подними флажок, если в слове слышится заданный звук;

- отбери картинку, в названии которой слышится заданный звук;

- найди на сюжетной картинке слова, в которых слышится заданный звук;

- придумай слово, которое начинается с заданного звука;

Игры на определение места звука в словах:

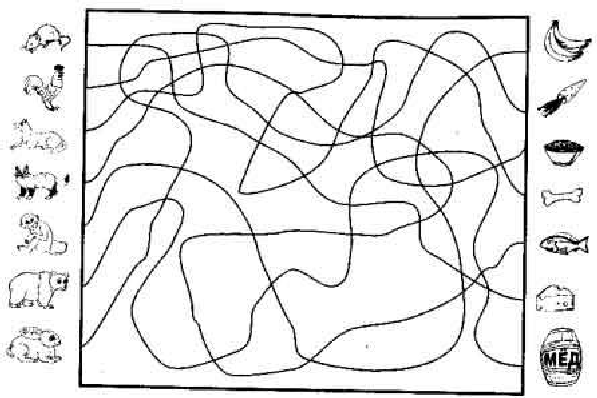

1. «Поезд»

Дети раскладывают картинки по вагончикам в зависимости от того, где слышится звук.

2. « Закрой фишкой»

Дети определяют место звука в слове (начало или конец) и закрывают картинку красной фишкой, если звук слышится в начале слова, и зеленой фишкой, если звук слышится в конце слова.

3. «Светофор»

Дети ставят фишку на левую красную, среднюю желтую или зеленую правую часть полоски в зависимости от того, где слышится звук в слове.

4. «Волшебный домик».

Дети определяют место звука в слове и выставляют картинку на определенном этаже ( 1этаж- начало слова, 2 этаж – середина слова, 3 этаж – конец слова).

Обучение звуковому анализу и синтезу на основе слов возрастающей степени слоговой трудности:

- односложных, состоящих из обратных слогов (ам-ма, со-ос), слов с закрытым слогом (дом, кот), со стечением согласных (волк, борщ, врач);

- двусложных, состоящих из двух гласных (ау, уа, аю, яя), первый из которых состоит из одного гласного (осы, усы), без стечения согласных (ноты, полы); с закрытым и открытым слогом (утка, плюшка);

- многосложных ( кумушка, пароход, паровоз);

Для развития умения определять количество, последовательность и место слова в предложении используются такие задания:

- составление предложений по сюжетной картинке и определение количества слов в нем;

- придумывание предложений с определенным количеством слов;

- распространение предложений с помощью увеличения количества слов;

- составление предложений из слов, данных вразбивку;

- составление предложений с определенным словом;

- составление графической схемы предложения;

- придумывание предложений по графической схеме;

- определение последовательности слов в предложении;

-выбор карточки, соответствующей количеству слов в предложении.

2. Формирование функционального базиса письма:

Методика развития графомоторных навыков состоит из четырех этапов:

Iэтап включает в себя развитие мелкой и крупной моторики. На данном этапе рекомендуется выполнять пальчиковую гимнастику и массаж, включать в работу такие виды деятельности как лепка, вырезание из цветной бумаги или картона разного вида фигуры, собирание пазл и мозаек, разукрашивание, работа с мелкими предметами, такие как бусы, застегивание и расстегивание пуговиц, кнопки и т.д.

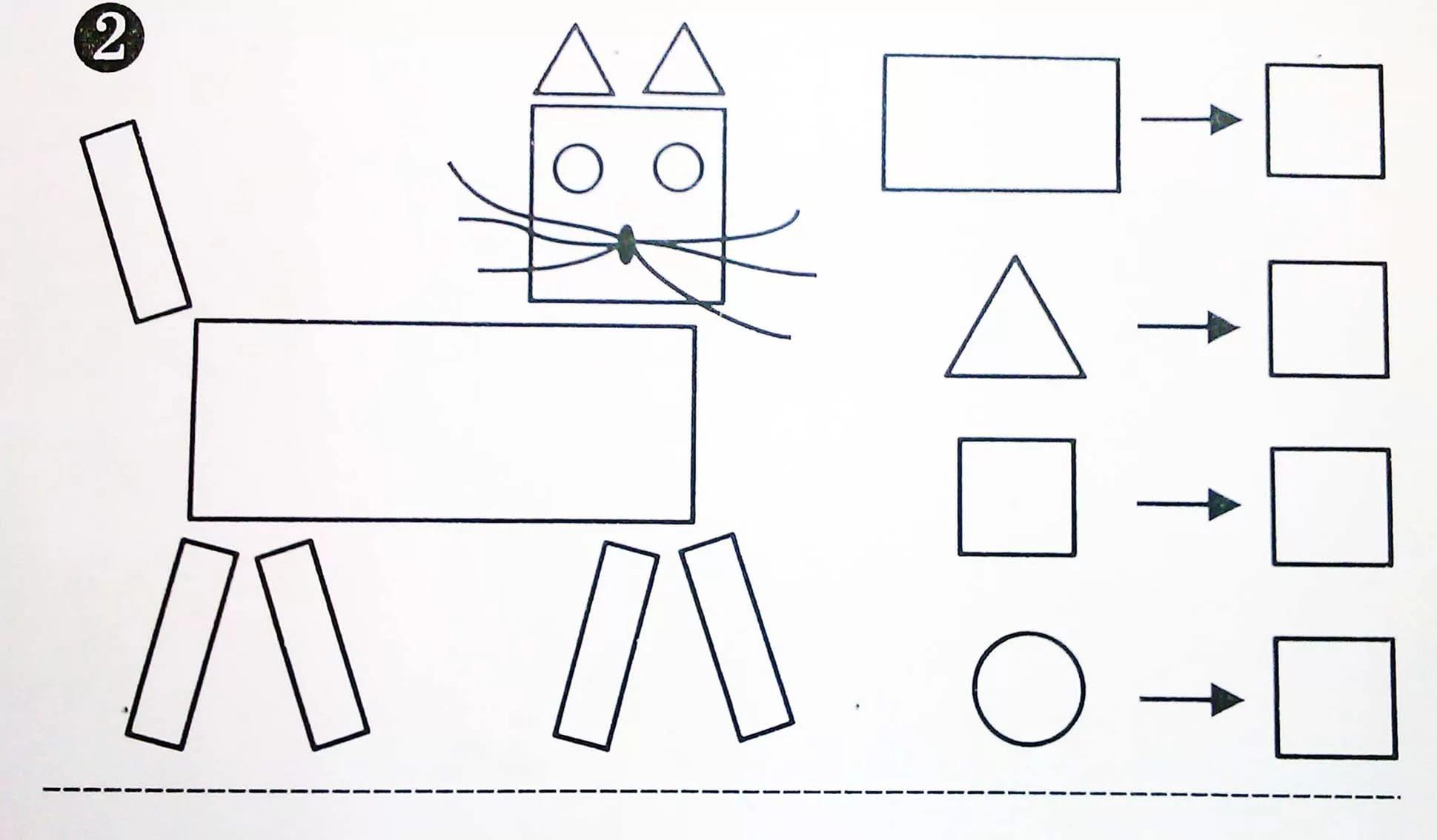

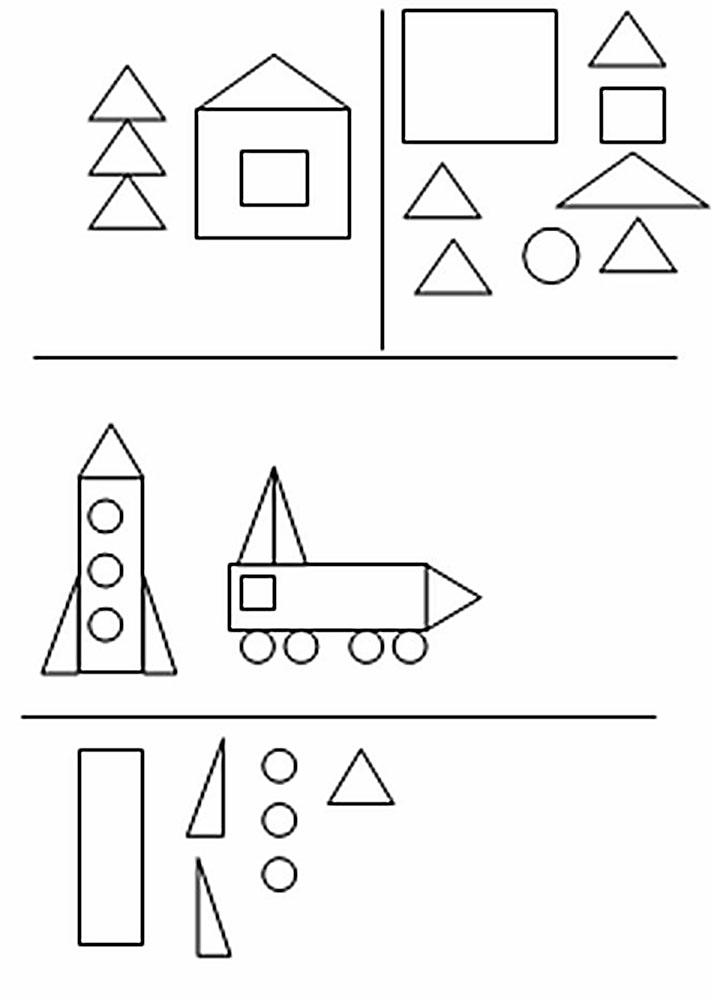

IIэтап включает в себя развитие пространственных представлений. Направление работы на данном этапе предусматривает ориентирование в собственном теле, в окружающем пространстве, уточнение пространственного расположения предметов на плоскости.

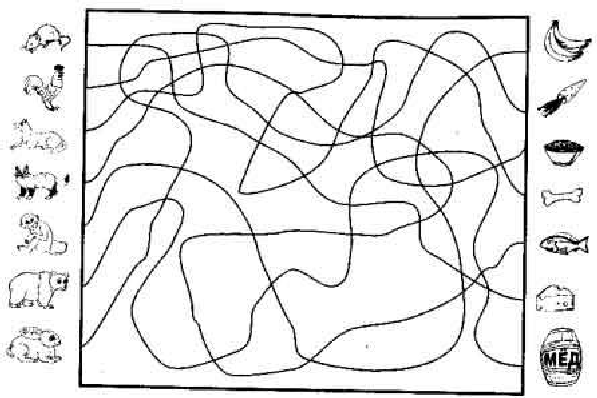

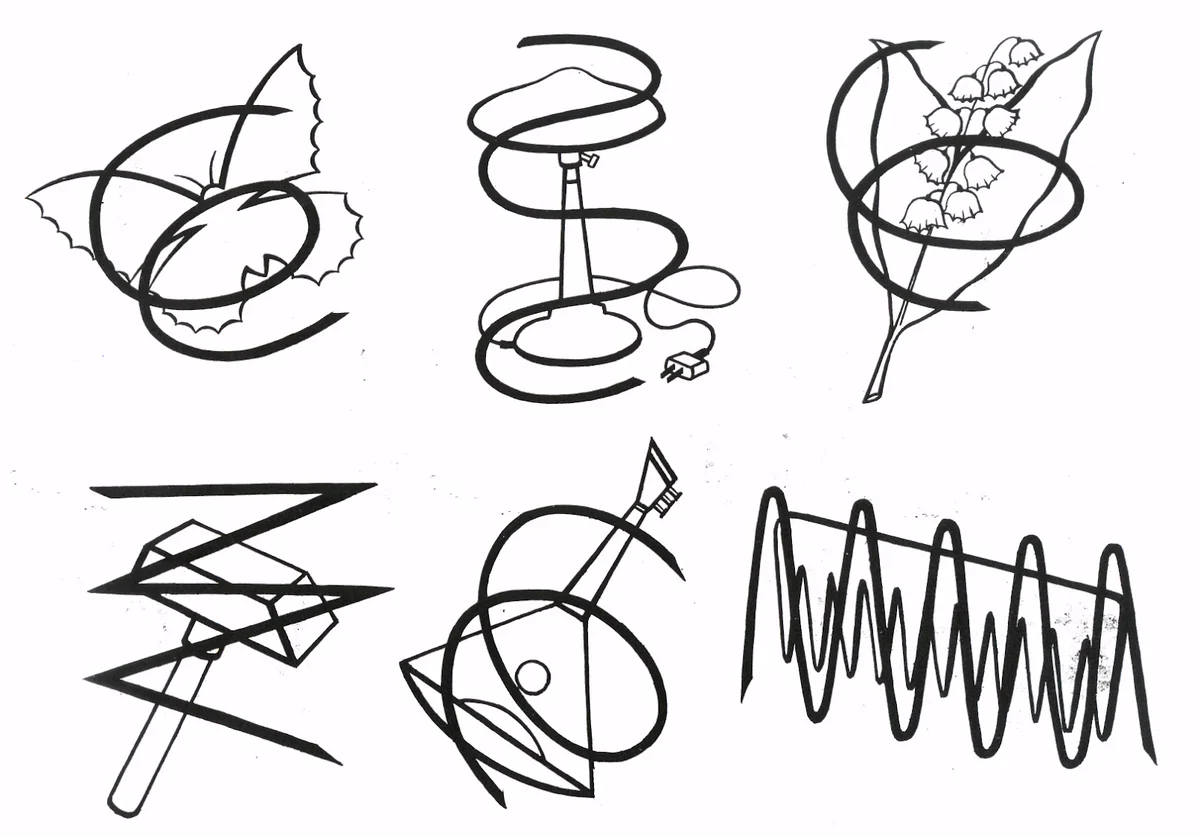

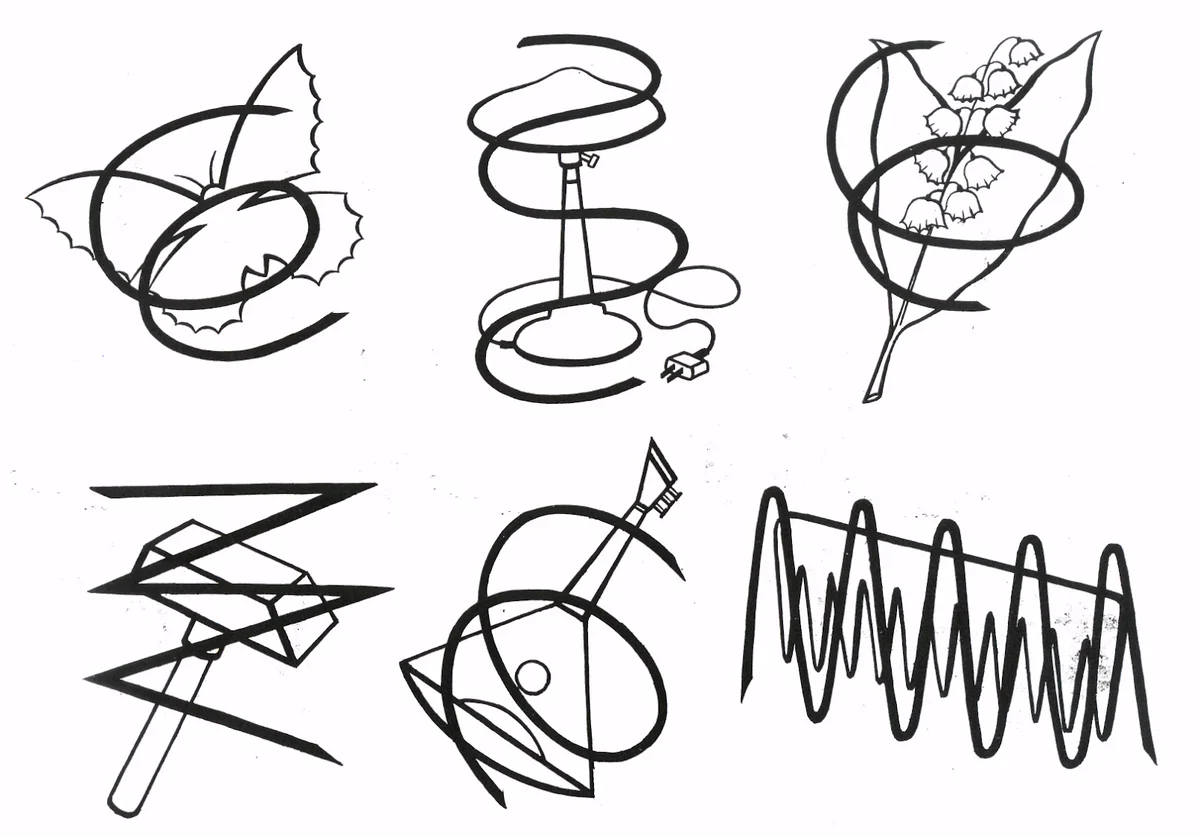

IIIэтап направлен на развитие зрительного гнозиса (наложенные друг на друга изображения, упражнения на контурные изображения предметов), расширение зрительной памяти, развитие зрительного анализа и синтеза, восприятия и узнавания.

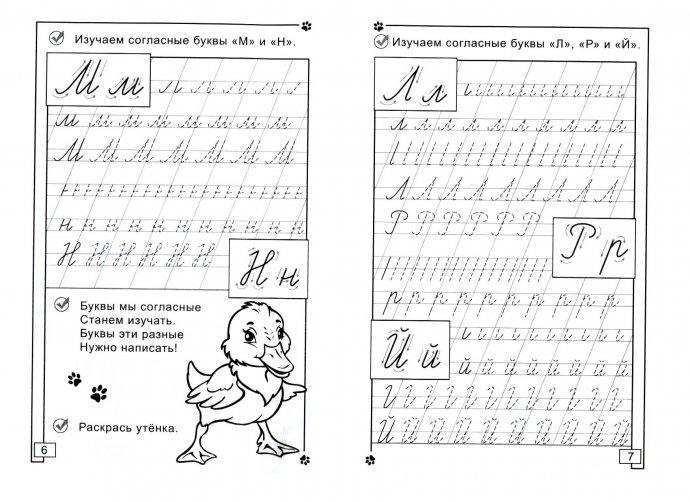

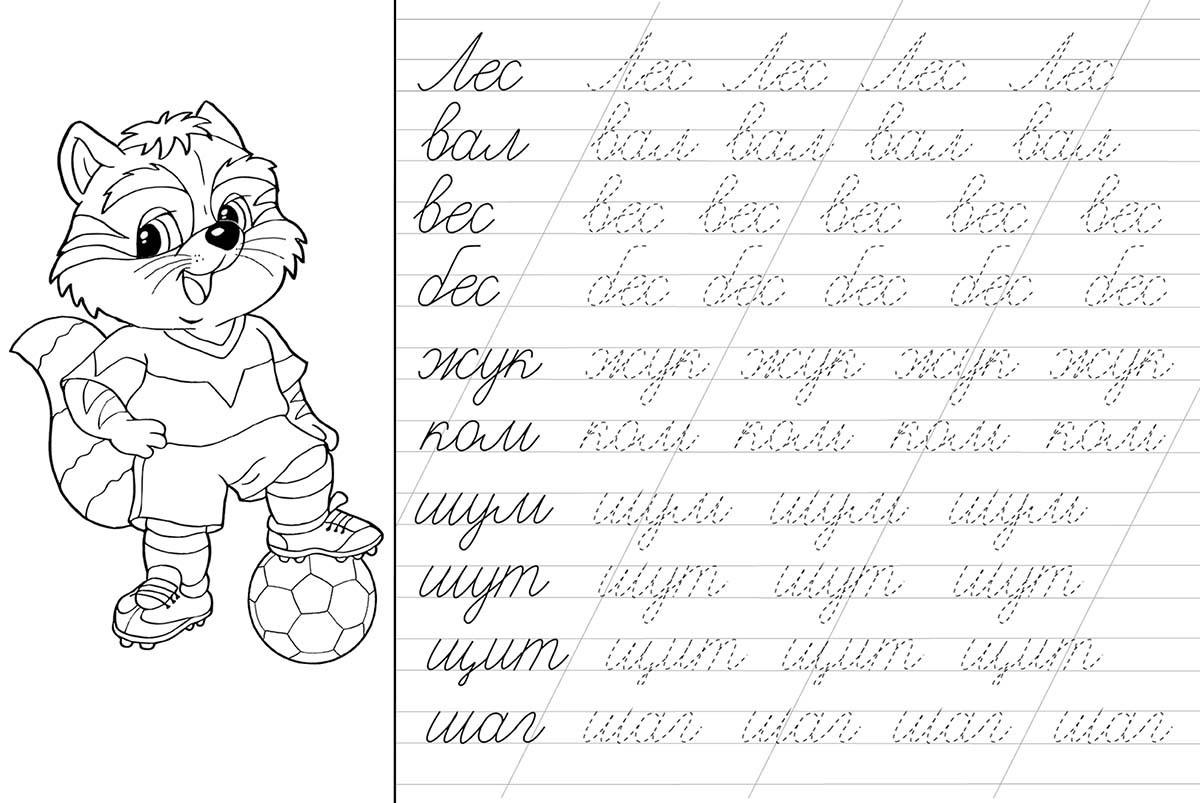

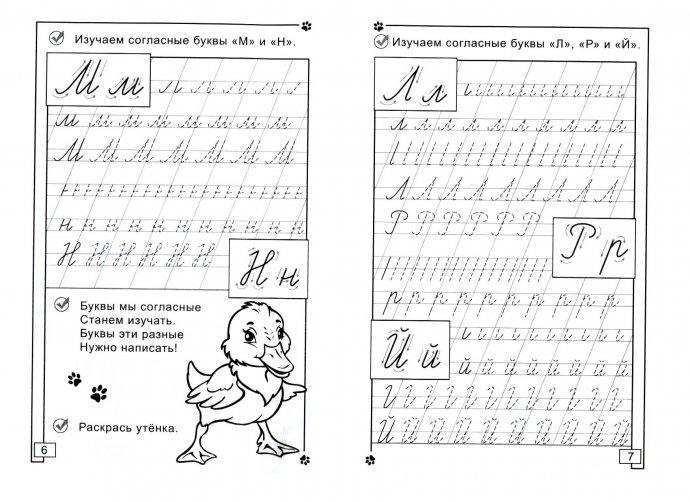

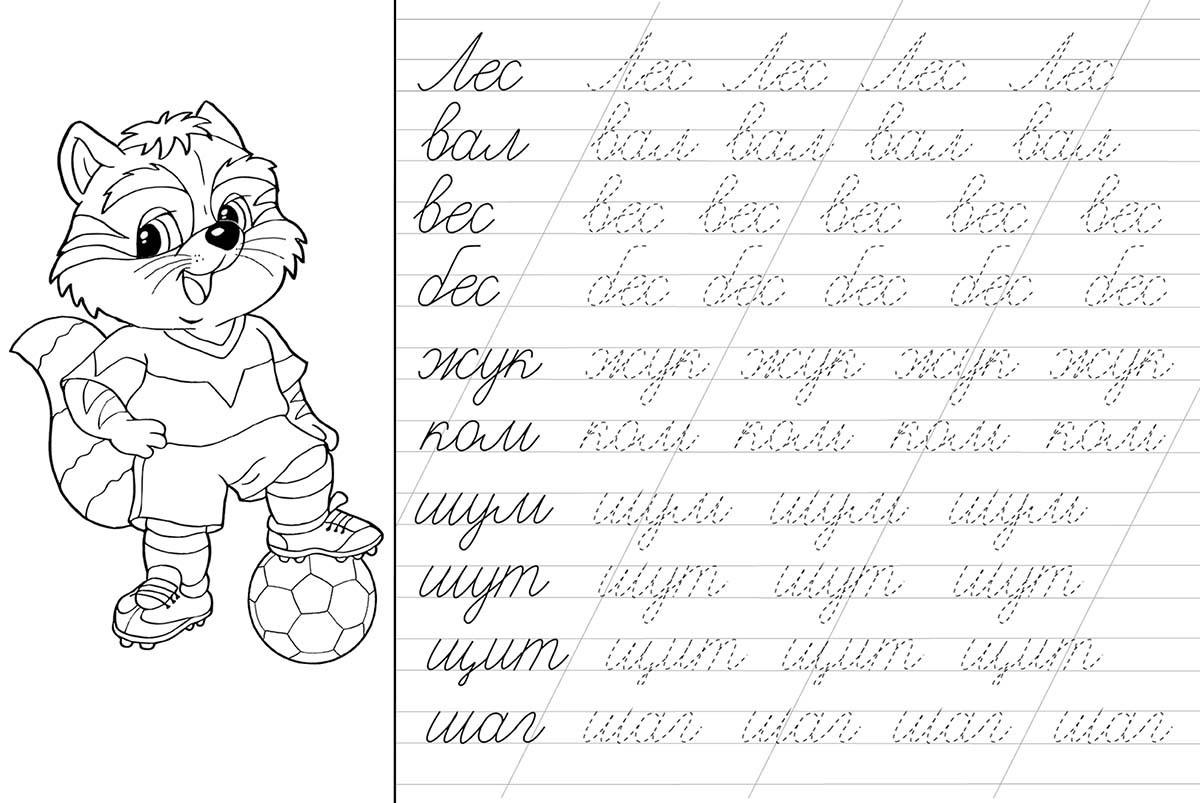

IVэтап включает в себя развитие изобразительно-графических способностей, куда входит знакомство с тетрадью в линейку и клетку, определение рабочих строк в тетради, рисование по клеткам, рисование узоров, орнаментов, овладение символами и графемами а так же дифференциация схожих по написанию букв.

Игры и упражнения на развитие графомоторных навыков

| Этапы развития | Игры и упражнения |

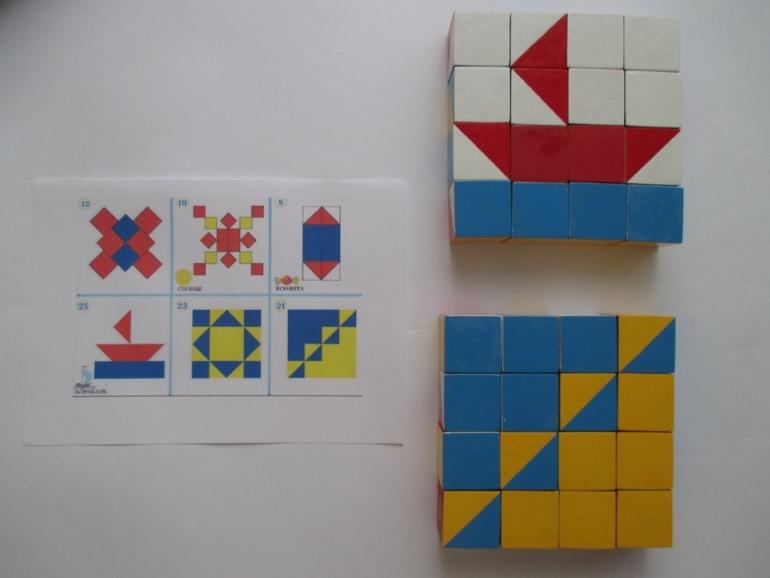

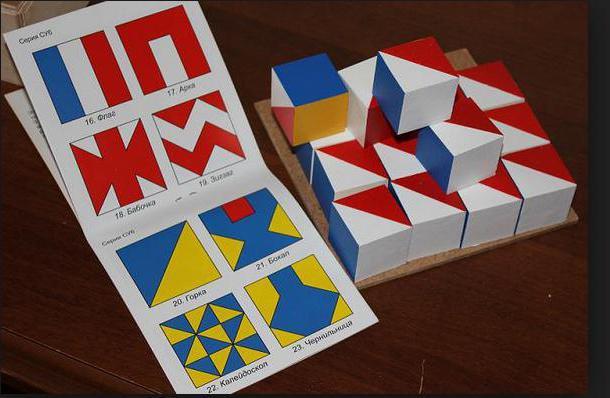

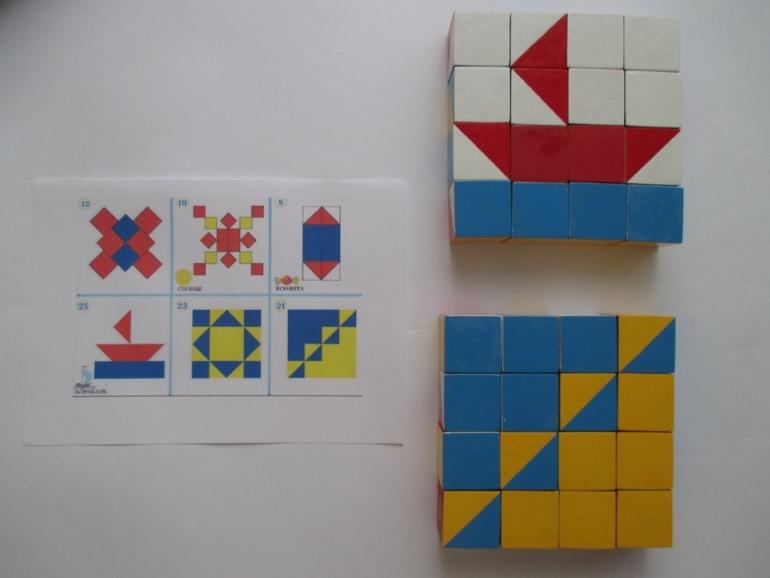

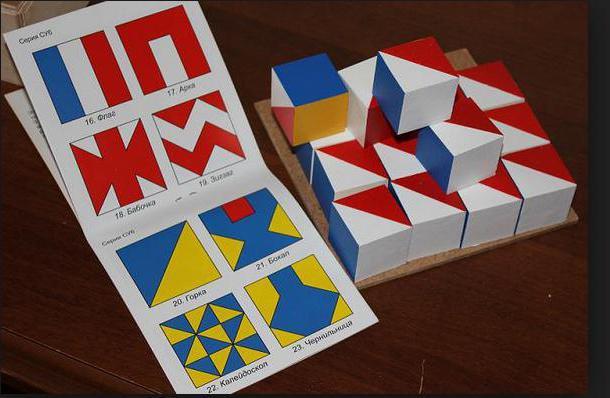

| «Выкладывание узора из мозайки». Ребенку дается образец изображения (узор, буква,цифра и т.д.), который он должен выложить из мозайки. «Сложи узор» из кубиков Кооса. Ребенку дается схема определенного узора и кубики. Опираясь на схему с помощью кубиков он должен сложить заданный узор. Если у ребенка возникла трудность при выполнении задания, то взрослый сначала сам может продемонстрировать, как это нужно делать. Прежде чем начать занятие, ознакомьте ребенка с этими кубиками, совместно можно рассмотреть в какой цвет они покрашены и из каких элементов состоят. Сначала фигуры стройте из граней одного цвета, затем можно добавлять двухцветные и с каждым разом задание усложнять. «Собери бусы». Ребенку предлагается по образцу, (от 3 до 10 элементов) или по памяти (от 2 до 6 элементов) различающихся формой, цветом разукрасить бусы. Либо способом нанизывания цветных бусинок на нитку так же по памяти или по образцу (см. Приложение 11). |

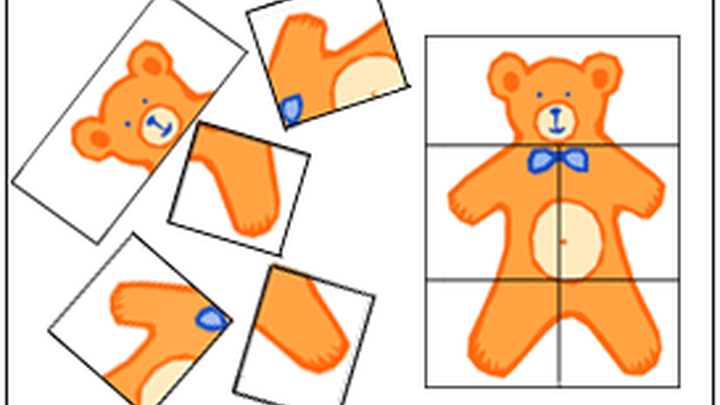

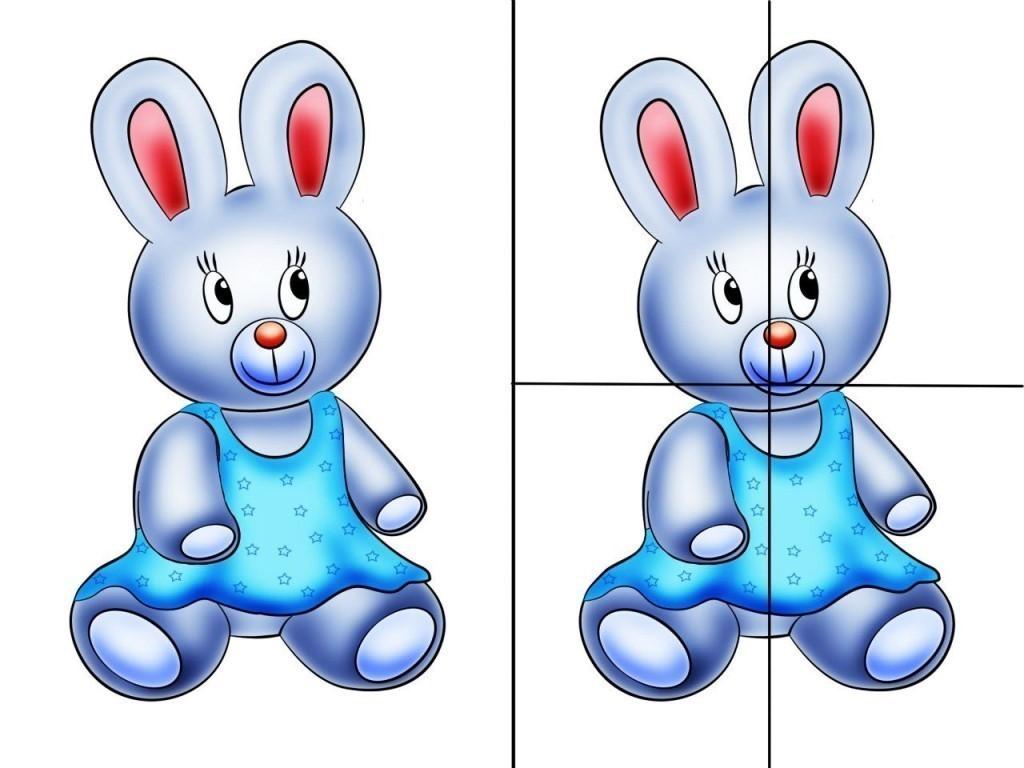

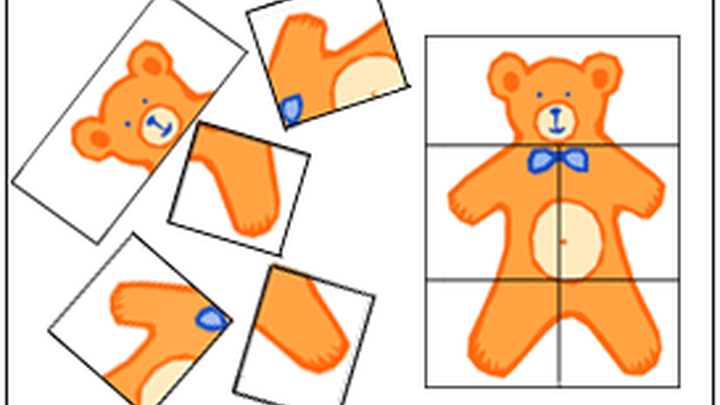

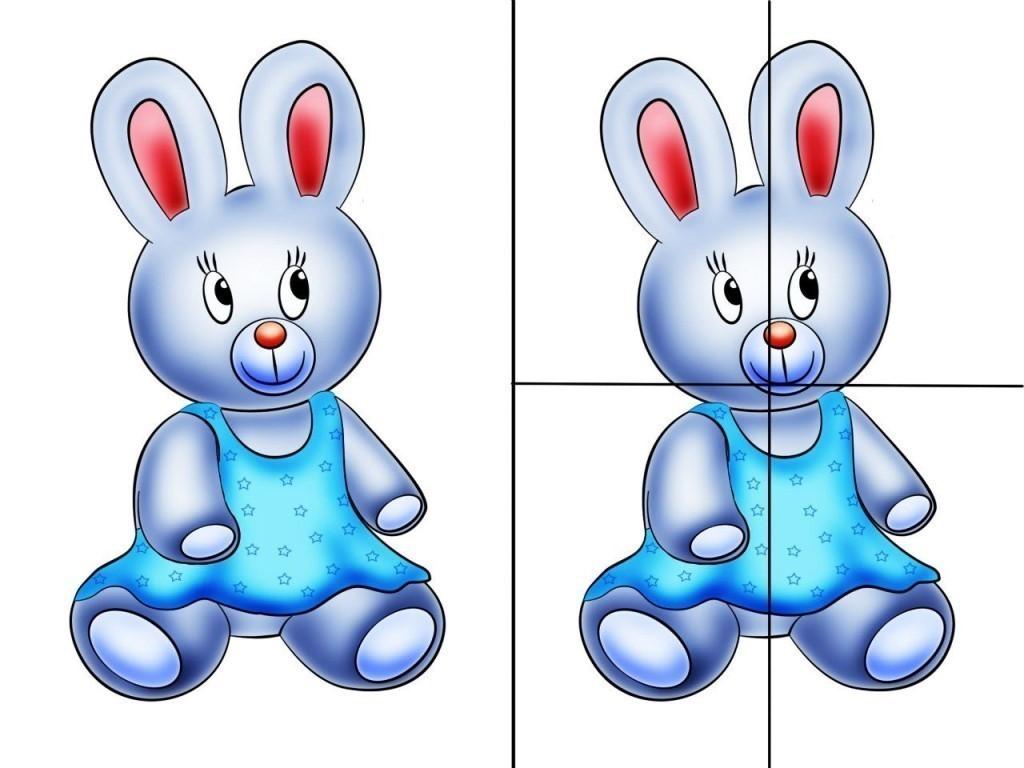

| «В магазине у Лисички» Ребенку предлагается сходить в магазин к лисичке, посмотреть на полки и ответить какие товары на них стоят и где. Взрослый задает вопросы: Сколько полок в магазине? Какие товары находятся на верхней полке, какие на нижней? Назови предмет крайний слева на верхней полке? Какая игрушка стоит правее матрешки? «Разрезанные картинки» Ребенку предлагается собрать картинку из разрезрезанных ее элементов. |

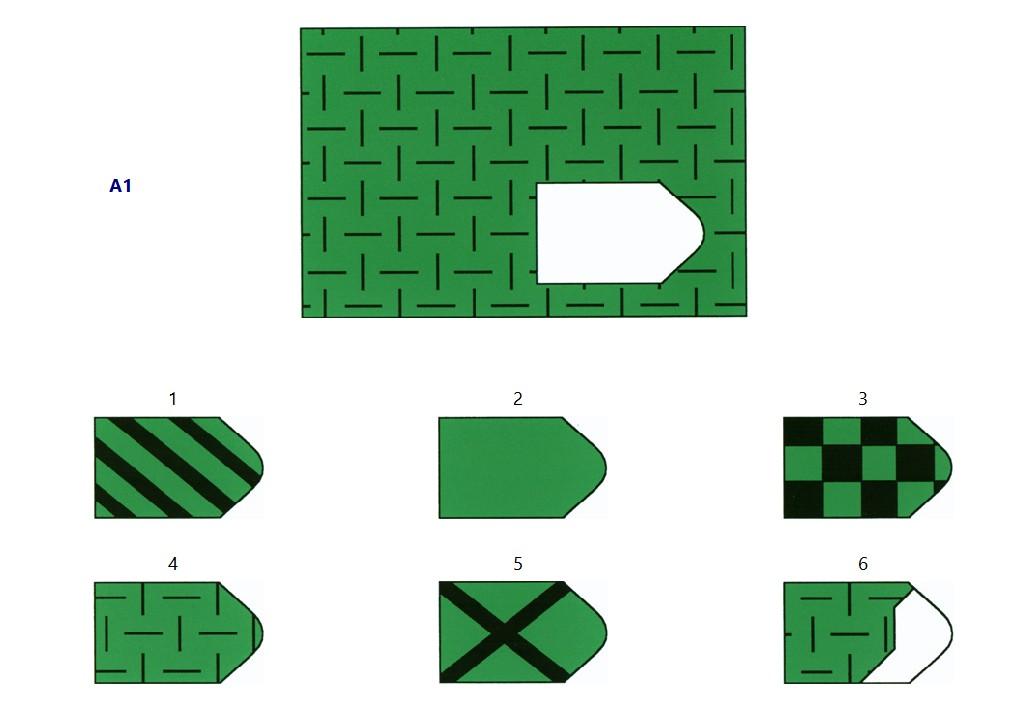

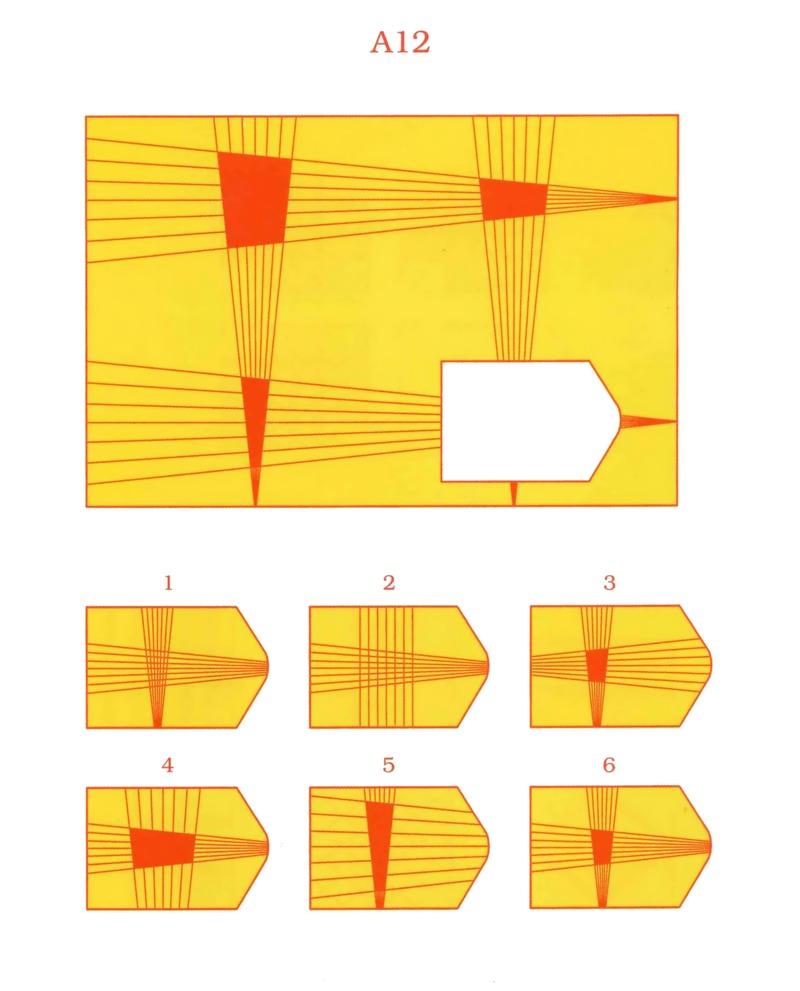

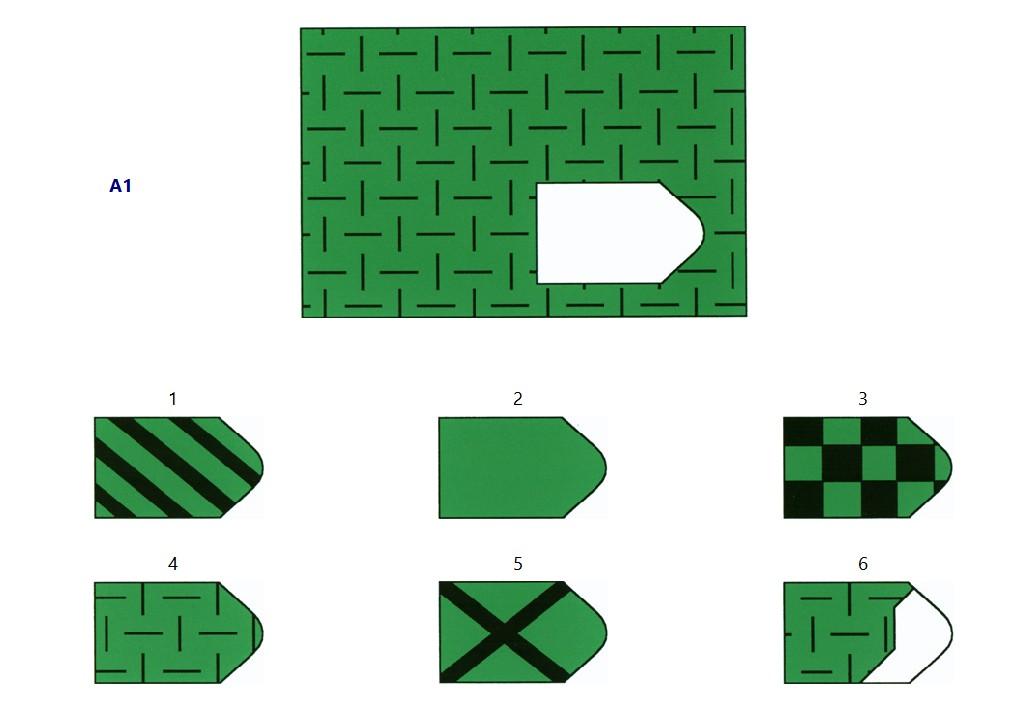

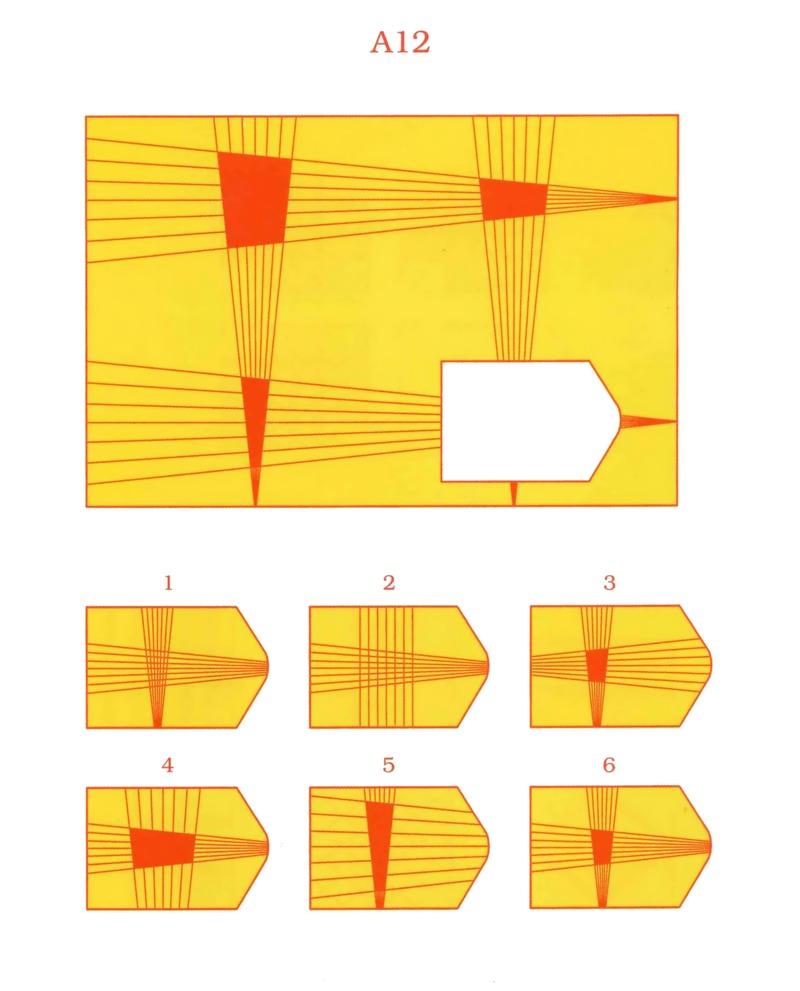

| «Найди предмет» (См. Приложение 12). Ребенку даны рисунки с замаскированными картинками, ему необходимо увидеть и показать каждый предмет по отдельности. «Смешанный лес». Ребенку дается рисунок с замаскированными деревьями, он по команде взрослого должен найти то или иное дерево. «Цветные матрицы Равена» (См. Приложение 5). Ребенку дается картинка, в которой вырезан кусочек. Из представленных ниже фрагментов, ему нужно выбрать тот, который подойдет к этой картинке. Если ребенок испытывает затруднения взрослый должен продемонстрировать выполнение задания, и затем снова просит его решить и перейти к следующей картинке. «Найди одинаковых животных». Ребенку предлагают найти на рисунке двух одинаковых животных среди других. |

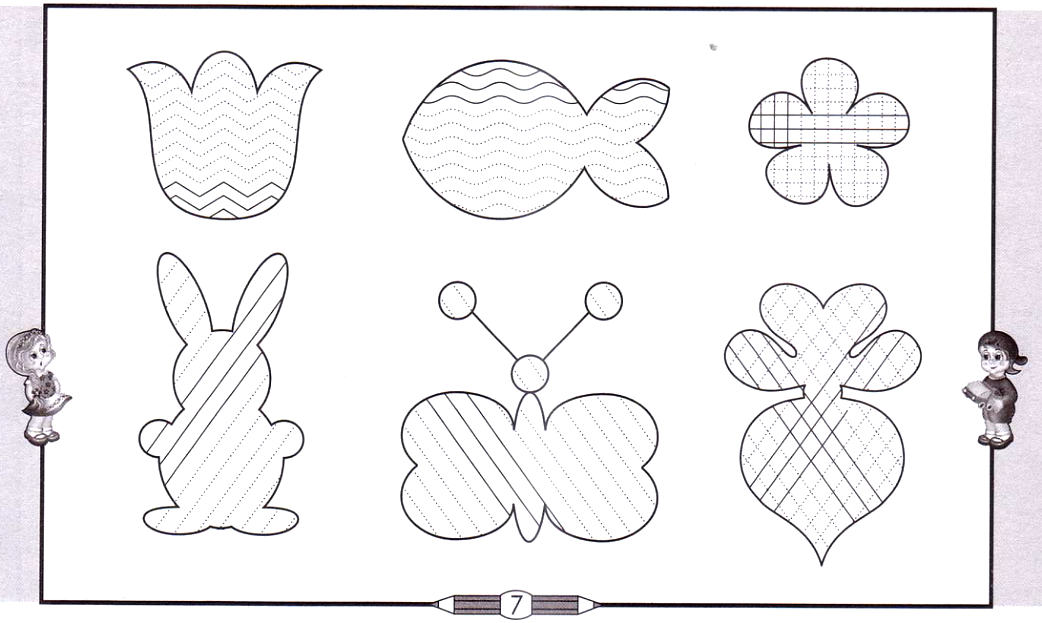

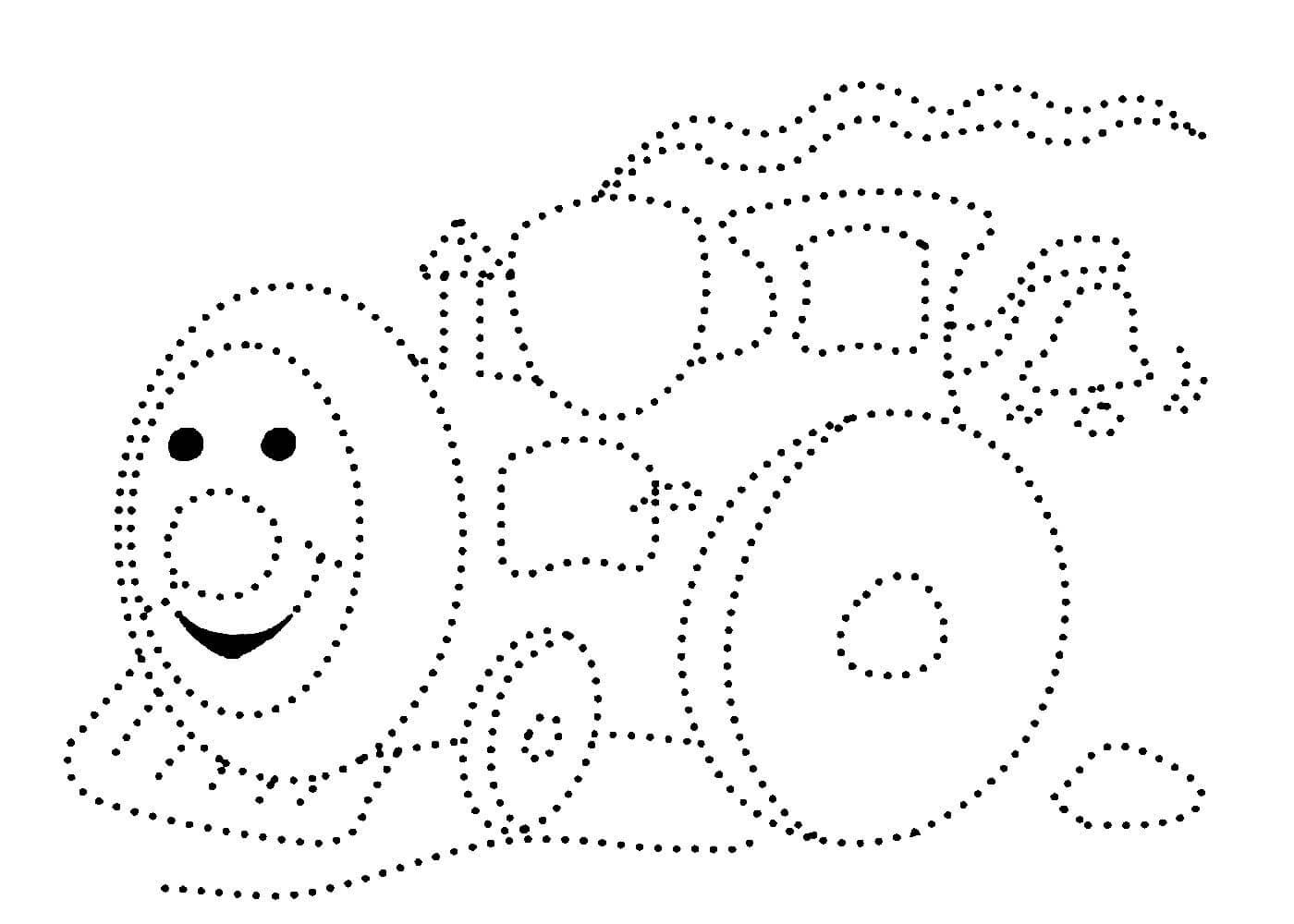

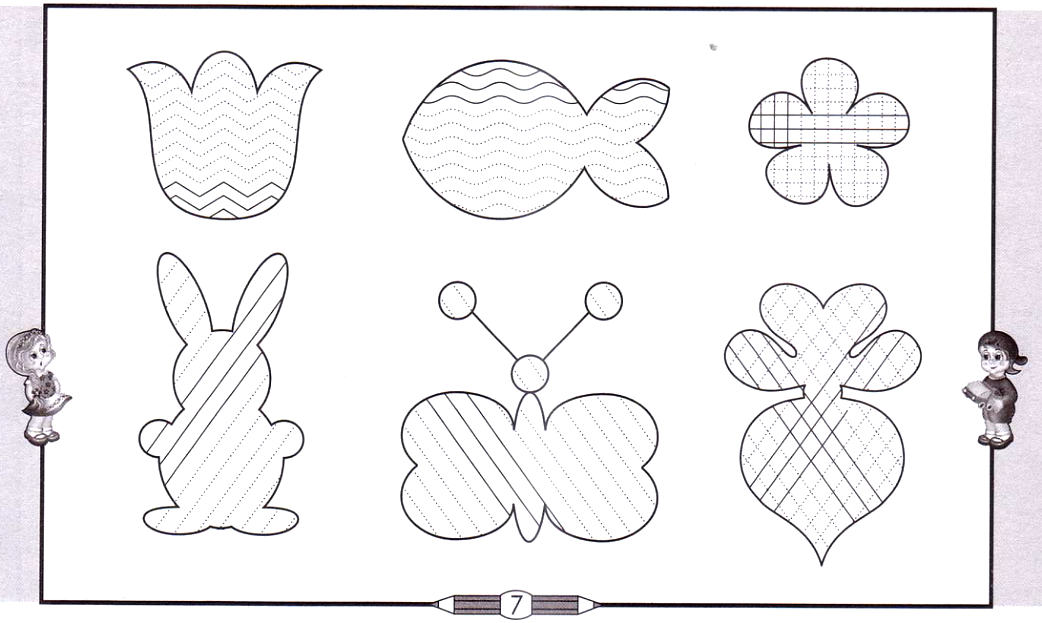

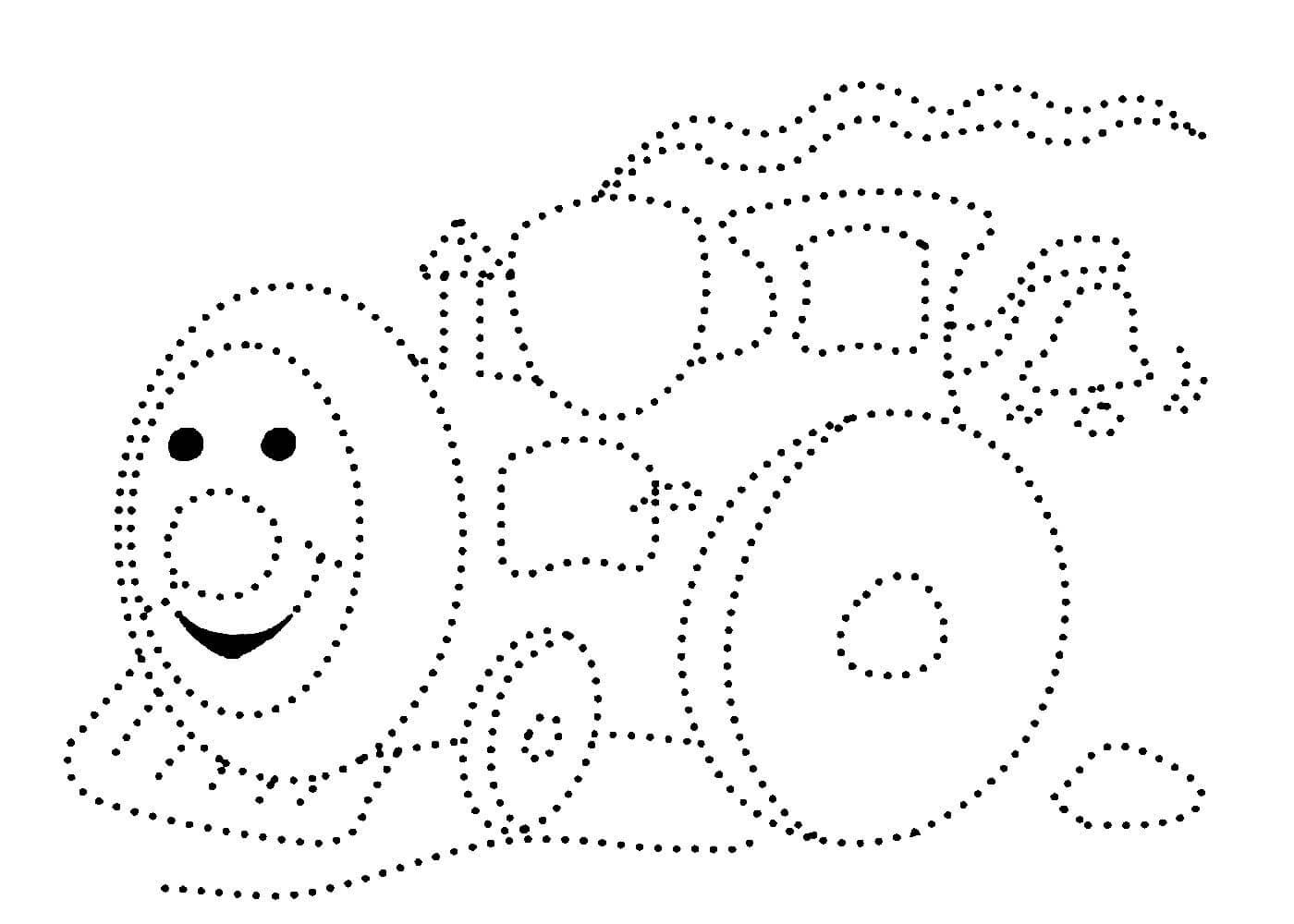

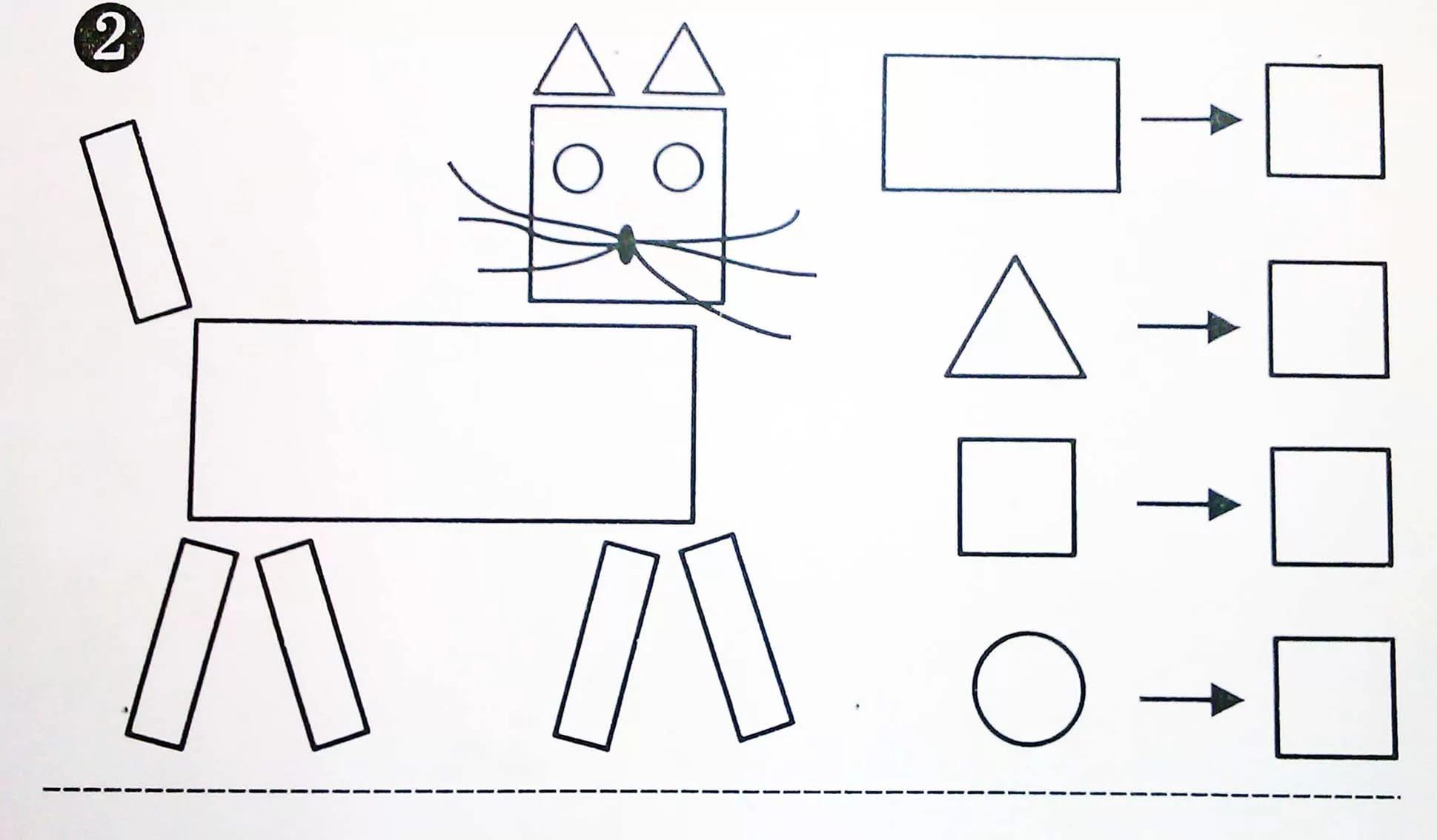

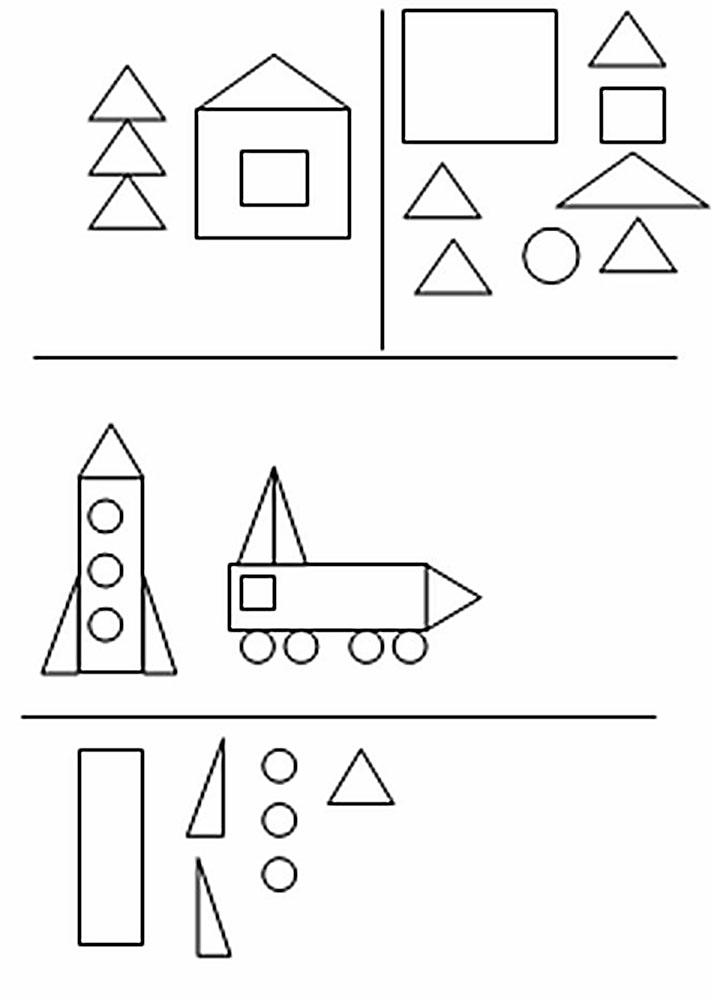

| 1) штриховка (См.Приложение 6). 2) обводка (См. Приложение 7). 3) срисовывание геометрических фигур (См. Приложение 8). 4) дорисовывание незаконченных рисунков и рисунков с недостающими деталями (См. Приложение 9). 5) письмо букв и слов по шаблонам (См. Приложение 10).

|

Методика формирование зрительно-пространственных представлений реализуется в виде системы четырех уровней:

Первый уровень - заключается в овладении пространством собственного тела, человек ощущает напряжение тела, или его расслабление. Ощущения внутренного мира, например такие как голод или сытость. А так же ощущения взаимодействия тела с пространством, например тактильные ощущения мокрого и сухого.

Второй уровень – включает соотношение правых и левых частей тела, ориентирование в окружающем пространстве. На данном уровне ребенок учится различать правую часть от левой, выполняя действия ведущей рукой (рисуют, пишут, кушают и т.д.)

Третий уровень – включает вербализацию пространственных представлений. Помимо понятий «право» «лево», ребенок учится различать понятия «впереди-позади», «верх-низ», «близко-далеко», использование предлогов «над», «на», «под» и т.д.

Четвертый уровень – это уровень лингвистических представлений, на котором формируется речевая деятельность ребенка, являющаяся составляющей всех видов мыслительных операций.

Упражнения и игры на формирование зрительно-пространственных представлений

| Уровни формиро-вания зрительно-пространственных представлений | Упражнения |

| Овладение в прос-транстве собствен-ного тела | «Мое тело» Взрослый и ребенок перед зеркалом знакомятся с частями тела. «Мы сейчас с тобой будем знакомится с нашим телом, итак давай найдем где у нас голова, что находится ниже шеи. Что находится ниже шеи? От плеч у нас идут две руки – рравая и левая. На руках у нас есть пальчики ». далее можно прочитать стихотворения про пальцы выполняя движения по тексту. Этот пальчик маленький, Мизинчик удаленький и т.д. |

| Соотнешение «право-лево» | «Слушай и делай». Взрослый дает ребенку команды, после чего он должен их выполнить. Например: «Подойди к окну и подними руку», «Возьми в правую руку тетрадь, а в левую ручку» и т.д. Покажи правую ногу, левую ногу. Покажи првый гла, левый глаз, Покажи правле ухо, левое ухо. |

| Вербализация пространственных представлений | «Внимательно слушай и рисуй». Взрослый предлагает ребенку на чистом листе бумаги под диктовку нарисовать фигуры: «Я буду говорить что нужно нарисовать и в каком месте листа, а вы без ошибок должны выполнить команды. Нарисуйте в центре листа круг, справа от него треугольник, под кругом прямоугольник, в левом верхнем углу квадрат и т.д. » |

Приложение 1. Диагностический материал для обследования зрительно-моторной координации.

Приложение 3. Упражнение Кубики Кооса.

Приложение 4. Упражнение «Разрезанные картинки».

Приложение 5. «Матрица Равена»

Приложение 6. Штриховка

Приложение 7. Обводка

Приложение 8. Срисовывание геометрических фигур.

Приложение 9. Дорисовывание незаконченных рисунков и рисунков с недостающими деталями

Приложение 10. Письмо букв и слов по шаблонам