СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по теме "Проведение проектно-исследовательской деятельности"

Уважаемые коллеги, в даннном разделе вы можете ознакомиться с методическими рекомендациями, которые помогут организовать проектно-исследовательскую деятельность в начальной школе.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по теме "Проведение проектно-исследовательской деятельности"»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников

г. Красноярск

2023 г.

Аннотация

В данной работе представлены методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности в начальной школе, с целью формирования у младших школьников мотивации к обучению и творчеству, предметных и метапредметных результатов и диагностики уровня овладения метапредметными результатами, а также . Представленные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а также студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составитель: Захарина М. В. – студентка группы 20П-2 отделения «Преподавание в начальных классах», e-mail – masha.zakharina02@mail.ru.

Методические рекомендации по организации проектно- исследовательской деятельности младших / Захарина М. В., Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», 2023.- 66 с.

Красноярск, 2023, 66 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Раздел I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ………………………………………………………...3

Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура…………………………6

Типичные ошибки при проведении исследований……………………….9

Критерии оценки детских исследовательских работ. Анализ детских исследований………………………………………………………………11

Паспорта исследований:

Паспорт исследования по теме «Какая же вода чище: из фонтанчика, из бутылки или из-под крана?»………………………………………...15

Паспорт исследования по теме «Чем лучше чистить зубы: зубной пастой или зубным порошком?»………………………………………20

Паспорт исследования по теме: «В какой воде - пресной или сильно и слабо соленой, объекты держатся на плаву лучше?»…………………23

Раздел II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ……………………………………………………….26

Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура………………………...................................................................26

Проектная задача………………………………………………………….31

Проектная задача «История Нового года»……………………………….33

Проектная задача «Мой двор»……………………………………………35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….36

CПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………...37

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….38

ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего образования. По окончанию 4 класса учащиеся должны овладеть не только обозначенными во ФГОСе предметными результатами, но и метапредметными. Ученики должны овладеть базовыми логическими и исследовательскими действиями, уметь работать с информацией, владеть навыками коммуникации при совместной деятельности, а также уметь осуществлять самоорганизацию и самоконтроль [1]. Но помимо формирования у обучающихся требуемых результатов учителю также крайне важно сформировать ученика как личность, проявляющую интерес к учению и познанию.

Учителя, выбирая способы по достижению требуемых результатов, опираются на дефициты и сильные стороны обучающихся, собственный опыт и современные методы обучения. Одним из таких методов является проектно-исследовательская деятельность. Она способствует формированию у обучающихся универсальных учебных действий и появлению познавательной активности благодаря учету интересов учеников.

Целью разработки данной методички является: обобщение имеющихся знаний по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы.

Данные методические рекомендации содержат в себе материалы, которые помогут учителю или студенту организовать проектно-исследовательскую деятельность в начальной школе:

специфику и структуру исследовательских работ;

типичные ошибки, которые могут возникнуть при проведении исследования;

критерии, по которым можно оценить детские исследовательские работы;

примеры паспортов исследований;

специфику и структуру проектной деятельности;

понятие и особенности проектной задачи;

примеры проектных задач.

Раздел I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

В связи с внедрением Обновленного Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования познавательные универсальные учебные действия, которыми должен овладеть каждый обучающийся были разделены на следующие группы: работа с информацией, базовые логические действия и базовые исследовательские действия.

Важную роль в формировании у обучающихся таких базовых исследовательских действий как определение разрыва между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника формулирование цели, планирование изменения объекта, ситуации; сравнение нескольких вариантов решения задачи и выбор наиболее подходящего (на основе предложенных критериев); проведение по предложенному плану опыта, несложного исследования по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); формулирование выводов и подкрепление их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозирование возможного развития процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях выполняет исследовательская деятельность [1]. Обобщая рассмотренные источники, можно дать следующее понятие. Исследовательская деятельность - это деятельность по решению исследовательских и творческих задач, результат которых не известен.

Исследовательская деятельность в начальной школе имеет свою специфику. Главной целью исследовательской деятельности является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху. Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

знакомство с проведением учебных исследований;

развитие творческой исследовательской активности;

стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

ознакомление с научной картиной мира;

вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Но настоящая исследовательская деятельность не сможет осуществиться без правильных действий учителя. Педагог должен выполнять систематическую направляющую, стимулирующую и корректирующую деятельности. Ему крайне важно увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

Исследовательская деятельность имеет особую структуру, которую необходимо соблюдать при ее организации. На сайте Обучонок приведена следующая структура:

Титульный лист, который включает в себя: тему работы; автора и руководителя работы; образовательное учреждение, в котором была написана работа.

Оглавление – указание на основные элементы исследовательской работы: введение, главы, параграфы, заключение, список литературы, приложения.

Введение, которое должно включать в себя:

актуальность исследования – это причины, по которым именно эту проблему нужно изучать в настоящее время.;

проблему исследования;

формулировку темы;

цель исследовательской работы

объект, предмет исследования;

задачи;

гипотезу - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо факторов, особенностей, характеристик, некое вероятное знание, но ещё не доказанное;

методы исследования;

практическую значимость и новизну;

краткий анализ изученной литературы.

Основная часть: теоретическая и практическая главы.

Заключение - краткие формулировки результатов работы, отвечающие на вопросы поставленных задач (тезисы проделанной работы).

Список используемой литературы - перечень источников информации, на основе которых выполнена работа (цитируемые, упоминаемые в тексте, использованные в процессе исследования, но не нашедшие отражения в основном тексте работы).

Приложения исследовательской работы – все материалы, собранные в результате проведённых исследований, при обработке которых был получен достаточный объем схем, таблиц, рисунков, которые загромождают текст основной части. На помещённый в приложении материал должны быть ссылки в основном тексте ученической исследовательской работы [5].

Таким образом, исследовательская деятельность – это деятельность, которая позволит учителю формировать у обучающихся универсальные учебные действия, в особенности, базовые исследовательские действия, а также активизировать познавательную активность через вовлечение учеников в самостоятельное познание интересной им сферы и показ значимости их деятельности.

Типичные ошибки при проведении исследований

В ходе анализа текста «Как выбрать тему исследования?» были выделены типичные ошибки, которые допускаются при проведении исследования.

Первый блок – это ошибки, которые могут быть допущены в теме исследования:

Тема не актуальна и не интересна ребенку.

Сначала была сформулирована тема, а только потом из нее «вытягивают» проблему.

Учитель насильно вовлек учеников в участие.

Учитель не заинтересован в творческом развитии детей.

Учитель и ребенок не видят необычное в обычном.

Слишком объёмное исследование, из-за чего возникает несоответствие возрастным особенностям.

“Избитые темы”, в которых очевиден результат.

Очень широкие названия тем.

Не интересная формулировка темы (тема должна быть сформулирована детским языком).

Второй блок – это ошибки, которые могут быть допущены при постановке цели исследования:

Цель исследования завышена, то есть недостижима.

Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

Неясность, неточность при формулировке цели.

Начинается не с глагола в неопределённой форме/отглагольного существительного.

Неизмерима, неконтролируема и не диагностируема.

Нет четких временных сроков для достижения. В связи с этим не определена по времени.

Цель не определяет задуманную деятельность.

Цель не корректируется и не меняется в ходе исследования.

Третий блок – это ошибки, которые могут быть допущены при постановке задач исследования:

Задачи шире чем цель.

Задачи не связаны между собой и не связаны с конечным результатом.

Слишком много задач (более 4-5) либо слишком мало (меньше 3) для достижения цели исследования.

Неверно выстроена последовательность задач.

Выбраны сложные в реализации задачи.

Четвертый блок – это ошибки при подборе и использовании методов исследования:

Используются методы, которые сложно освоить. В начале лучше всего использовать такой метод как опрос.

При использовании метода наблюдения, опыта или эксперимента не происходит фиксация в лист наблюдений.

Таким образом, в данной главе были рассмотрены типичные ошибки, которые может допустить учитель и/или ученик при организации исследования.

Критерии оценки детских исследовательских работ. Анализ детских исследований

Каждая исследовательская конференция составляет свое положение, в котором прописывает критерии оценки детских исследовательских работ. В данных методических рекомендациях нами были составлены свои критерии оценки. Педагог может воспользоваться ими, чтобы проверить составленную исследовательскую работу и уже после этого отправить ее на конференцию.

Таблица 1. Критерии оценки детских исследовательских работ

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов | Комментарии |

| Актуальность | 1б – обоснована актуальность темы исследования. 0б – актуальность темы исследования не обосновывается. |

|

| Структура работы | 2б – в работе соблюдены все требования к ее структуре: введение (тема, цель, задачи, объект, предмет, проблема, гипотеза), основная часть, заключение, список литературы, наблюдается полное соответствие выводов целям и задачам работы. 1б – часть требований к структуре работы не выполнена, но выводы соответствуют целям и задачам работы / требования к структуре соблюдены, но наблюдается неполное соответствие выводов целям и задачам работы. 0б – структура работы не выдержана, выводы не соответствуют целям и задачам. |

|

| Цель и задачи исследования | 1б – цели и задачи исследования соответствуют теме исследования и достигаемы. 0б – цели и задачи исследования не соответствуют теме исследования или не достигаемы. |

|

| Гипотеза | 1б – гипотеза в рамках, описанных ребенком, доказуема и проверяема. 0б – гипотеза, в рамках описанных ребенком, не доказуема и не проверяема.. |

|

| Объект и предмет | 1б – объект и предмет соответствуют цели исследования. 0б – объект и предмет не соответствуют цели исследования. | Следует учитывать, что объект должен быть шире, чем предмет. |

| Глубина исследования | 4б – исследование проведено в полном объеме, представлена достаточная теоретическая часть исследования. Применены практические методы исследования, представлены доказательства проведенного исследования (фотографии, видео, аудиофайл, итоговый продукт). Представлены выводы к работе. 3б – исследование проведено в полном объеме, представлена достаточная теоретическая часть исследования. Применены практические методы исследования, представлены доказательства проведенного исследования (фотографии, видео, аудиофайл, итоговый продукт). Не предоставлены выводы к работе. 2б – исследование проведено в полном объеме, представлена не достаточная теоретическая часть исследования. Применены практические методы исследования, представлены доказательства проведенного исследования (фотографии, видео, аудиофайл, итоговый продукт). 1б – в исследовании применена большая часть задуманных методов, не представлены доказательства проведенного исследования (отсутствуют фотографии, видео, аудиофайл, итоговый продукт). 0б – применены методы исследования, отличающиеся от задуманных или не применены вообще, не представлены доказательства проводимого исследования. |

|

| Достоверность информации | 2б – представлены источники информации и ссылки на них. 1б – представлены источники информации, но отсутствуют ссылки на них. 0б – не представлены источники информации. |

|

| Качество итогового продукта | 2б – продукт полностью соответствует теме и цели исследования. 1б – итоговый продукт не соответствует заявленной теме и цели исследования. 0б – итоговый продукт отсутствует. |

|

| Качество оформления работы | 1б — работа оформлена в соответствии с требованиями. 0б — текст работы оформлен не в соответствии с требованиями к работе. |

|

| Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы

| 3б – ответы полные, четкие. 2б – ответы на вопросы даны, но некоторые ответы нечёткие. 1б – преобладают нечёткие, неполные ответы. 0б – ответы на вопросы не даны. | Оценивается при презентации исследовательской работы. |

| Форма представления | 2б – свободная речь. 1б – свободная речь с опорой на текст доклада. 0б – представление исследования при помощи чтения доклада. | Оценивается при презентации исследовательской работы. |

| Всего баллов | 19 баллов |

|

В качестве примера приведем детскую исследовательскую работу (см. Приложение 1 «Какая порода собаки подходит для нашей семьи?») на тему: «Какая порода собаки подходит для нашей семьи?» и таблицу с результатами оценки данного исследования по приведенным выше критериям.

Таблица 2. Анализ детской исследовательской работы.

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Актуальность | 1б

|

| Структура работы | 2б

|

| Цель и задачи исследования | 1б

|

| Гипотеза | 1б

|

| Объект и предмет | 1б

|

| Глубина исследования | 4б |

| Достоверность информации | 2б

|

| Качество итогового продукта | 2б

|

| Качество оформления работы | 1б

|

| Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы

| Невозможно оценить |

| Форма представления | Невозможно оценить |

| Всего баллов | 17 баллов |

Паспорта исследований.

Паспорт исследования по теме «Какая же вода чище: из фонтанчика, из бутылки или из-под крана?»

В качестве примера приведем паспорт исследования по теме «Какая же вода чище: из фонтанчика, из бутылки или из-под крана?». Автор Захарина Мария Владимировна. Данное исследование было проведено в модельных условиях на студентах группы 20П-2 «Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького».

Таблица 3. Паспорт исследования.

| № | Компоненты паспорта | Описание проекта |

|

| ФИО участника | Захарина М.В. |

|

| Тема проекта/исследования | Какая же вода чище: из-под крана, из бутылки или из фонтанчика? |

|

| Актуальность проекта/исследования | У нас в школе есть разная вода: вода из-под крана, есть фонтанчики, некоторые из вас приносят с собой воду в бутылках. Я думаю, что многим родители говорили, что нельзя пить воду из-под крана, потому что она грязная. Поэтому некоторым детям родители покупают воду в бутылках. Но ученые считают, что иногда вода в бутылках может быть даже опаснее, чем вода из-под крана. Из-за этого возникает проблема: какая же вода чище, какую вам пить? Чтобы ответить на этот вопрос и не навредить своему здоровью крайне важно знать способы, которые помогут проверить чистоту воды, которую мы пьем. |

|

| Объект исследования | Вода (из-под крана, бутилированная, из школьного фонтанчика). |

|

| Цель проекта/исследования | Для учителя: организация деятельности учащихся по формированию базовых исследовательских действий по теме «Какая же вода чище из-под крана, из бутылки или из школьного фонтанчика?» Для учащихся: определить, какая вода чище: из-под крана, из фонтанчика или бутилированная вода. Задачи: 2. Изучить теоретический материал о способах проверки чистоты воды. 3. Провести опыты, позволяющие определить, качество воды и перечислить: из-под крана, из бутылки или вода после очищения фильтром. 4. Снять видео-ролик по теме «Какая же вода чище из-под крана, из бутылки или из фонтанчика?» |

|

| Тип проекта/исследования | По содержанию: монопроект (окружающий мир). |

|

| Этапы реализации проекта/исследования (включая исследовательский), краткое их описание | Подготовительный (1 занятие): учитель проводит беседу о роли воды в жизни человека. Организация опроса, цель которого выявить, какая вода, по мнения обучающихся, чище: из-под крана, из бутылки или из фонтанчика. Учитель демонстрирует результаты опроса, чем подчеркивает актуальность данной темы для класса (различные мнения, нужно прийти к общему). В зависимости от результата опроса учитель делит учащихся на группы. Теоретический (1 занятие): ученики анализируют видеоролики о способах проверки чистоты воды. Происходит обсуждение на основе которых выделяются общие критерии чистоты: прозрачность, отсутствие запаха, мягкость, нормальная кислотность, отсутствие посторонних веществ. Исследовательский (2 урока): учитель возвращается к результатам опроса. На основе мнения большинства по этому вопросу учащиеся совместно с учителем формулируют гипотезу. Учитель совместно с детьми обсуждает технику безопасности. Учащиеся в группах (у одной группы вода из-под крана, у другой – вода из бутылки, у третьей – вода из фонтанчика) проводят опыты для проверки чистоты воды. Аналитический (1 урок): ученики совместно с учителем формулируют выводы о том, какая вода самая чистая, опираясь на результаты исследования и критерии чистоты. Презентационный (1 урок): учащиеся готовят видеоролик, в котором рекламируют, какую воду нужно пить. |

|

| Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: определить, какая вода чище: из-под крана, из фонтанчика или бутилированная вода. Гипотезы исследования (у каждой группы своя): предположим, что бутилированная вода самая чистая; предположим, что вода из фонтанчика самая чистая; предположим, что вода из бутылки самая чистая. Методы исследования: 1)теоретические: анализ, обобщение. 2)эмпирические: опрос, опыт. Оборудование для проведения исследования: прозрачные пластиковые стаканчики, вода из-под крана, вода из бутылки, вода из фонтанчика, марганцовка, мыло, лакмусовая бумажка, палочки для размешивания, тарелки. Ход исследования: Учитель выводит на доску результаты опроса о том, какая вода самая чистая и на основе этих результатов учащиеся совместно с учителем ставят гипотезу: предположим, что бутилированная вода самая чистая. Учитель говорит о том, что сейчас группы будут подтверждать или опровергать эту гипотезу с помощью тех способов, которые они нашли. Также группы будут заполнять листы наблюдения. На каждый опыт свой лист. Учитель совместно с учениками обсуждают технику безопасности: нельзя ничего пробовать на вкус, внимательно слушать учителя. Учитель демонстрирует учащимся листы наблюдений и объясняет, как заполнять их: нужно закрасить те колонки, в которых записаны результаты опыта, которые получили обучающиеся и показывает на примере. Учащиеся в группах осуществляют следующие опыты по плану действий: Определение прозрачности. Под прозрачный пластиковый стаканчик с водой учащиеся подкладывают небольшую карточку с текстом. Учащиеся фиксируют на листе наблюдений: получилось ли у них прочитать текст или нет. Если получилось, они фиксируют, что вода прозрачная. Определение запаха. Учащиеся подносят воду в пластиковом стаканчике к носу и нюхают ее. Учащиеся фиксируют на листе наблюдений есть ли у воды запах. Определение мягкости воды. Учащиеся мочат руки водой и начинают их мылить. Учащиеся фиксируют на листе наблюдений, хорошо ли мылится мыло. Если мылится хорошо, учащиеся фиксируют, что вода мягкая. Если мылится плохо, ученики делают вывод, что вода жесткая. Определение кислотности. Учащиеся берут лакмусовую бумажку и опускают ее в стаканчик с водой. Держат в ней 5 секунд, затем достают и ждут еще 15 секунд. После этого ученики сравнивают цвет со шкалой на упаковке. Если от 5 до 8, ученики фиксируют, что вода нормальной кислотности. Определение наличия/отсутствия посторонних веществ. Учащиеся берут тарелочку с 3 кристаллами марганцовки и высыпают их в воду. Затем с помощью палочки перемешивают воду с марганцовкой. После этого ученики смотрят на цвет и фиксируют, есть ли в воде посторонние вещества. Если он желтый, значит в воде есть посторонние вещества. Каждая группа делает вывод о чистоте их воды. |

|

| Продукт проекта/исследования | Видеоролик, в котором учащиеся расскажут, какая вода самая чистая.

|

|

| Перспектива проекта/исследования | Изучение способов очищения воды в туристических условиях. Изучение чистоты воды в домашних условиях, изучение бутилированной воды разных производителей. |

Паспорт исследования по теме «Чем лучше чистить зубы: зубной пастой или зубным порошком?»

Также в качестве примера приведем паспорт исследования по теме «Чем лучше чистить зубы: зубной пастой или зубным порошком?». Автор Назарова Дарья Валерьевна.

| № | Компоненты паспорта | Описание проекта | |||||||||||||||||

| | ФИО участника | Назарова Дарья Валерьевна | |||||||||||||||||

|

| Тема проекта/ | «Чем лучше чистить зубы: зубной пастой или зубным порошком?» | |||||||||||||||||

|

| Актуальность проекта/ | Сейчас, в магазинах появился большой ассортимент средств для чистки зубов: зубные пасты, порошки и многое другое.Ты, наверняка, часто ходил с родителями в магазин. При выборе зубной пасты происходила такая ситуация: ты хочешь зубную пасту с Дракошей, а мама говорит, что тебе лучше взять зубной порошок потому, что он лучше чистить зубы. Возникает проблема: чем лучше чистить зубы: зубной пастой или зубным порошком? | |||||||||||||||||

|

| Объект исследования | Зубная паста и зубной порошок. | |||||||||||||||||

|

| Цель проекта/ | Для учителя: организация деятельности обучающихся по формированию базовых исследовательских действий по теме: «чем лучше чистить зубы: зубной пастой или зубным порошком?» Для ученика: исследовать с помощью опыта, что лучше очищает зубы: зубная паста или зубной порошок. Задачи: Изучить теоретический материал по истории создания зубной пасты и зубного порошка; Провести опыт на определение эффективности зубной пасты и зубного порошка и сделать вывод о том, чем лучше чистить зубы; Создать плакат-рекламу о том, что лучше покупать: зубную пасту или зубной порошок. | |||||||||||||||||

|

| Тип проекта/ | По содержанию: исследовательский. По организации: групповой. По продолжительности: мини-проект краткосрочный (3занятия) | |||||||||||||||||

|

| Этапы реализации проекта/ | Подготовительный этап (1 занятие): на первом занятии учитель вместе с учащимися просматривает мультфильм «птичка Тари», где рассказывается том, что крокодил не хотел чистить из-за чего с ним, не дружили остальные звери и у него заболели зубы. Никто не хотел помогать ему, кроме птички по имени Тари. Она почистила крокодилу зубы и объяснила почему нужно чистить зубы. (https://youtu.be/F_iDJfzWxI0) На основе просмотренного мультфильма учитель проводит проблемную беседу о том, почему так важно чистить зубы. Затем, на основе ответов учащихся, учитель проводит опрос, чем учащиеся чистят зубы. По результатам опроса, учитель вместе с учащимися проводит беседу о том, что большинство учащихся пользуются зубной пастой. Учитель знакомит обучающихся с тем, что помимо зубной пасты существуют другие средства чистки зубов: зубные порошки. (Дети сами окрашивают яйца) Теоретический этап (2 занятие): на втором занятии учащиеся изучают историю создания зубной пасты и зубного порошка. Учащимся в группах предлагается составить лента времени для зубной пасты. На столах лежат карточки с изображением разных временных эпох, где чистят зубы. Учащимся предлагается на основе просмотренного видео (https://youtu.be/GmNGRDqqH5A) восстановить ленту времени, создания зубной пасты и зубного порошка. После создания ленты времени, учащиеся совместно с учителем рассуждают о том, что зубная паста и зубной порошок связаны «нитью истории» между собой. Но остаётся вопрос, почему с зубного порошка перешли на зубную пасту? Неужели зубная паста чистит зубы лучше зубного порошка. (Исторический состав пасты и порошка.) Практический этап (2 занятие): на основе выполненной ленты времени, учитель предлагает учащимся поставить гипотезу, чем лучше чистить зубы. С помощью слов-помощников учащиеся ставят гипотезу. После гипотезы, учитель разбивает класс на 4 группы, где раздаёт, три окрашенных яйца, в каждую группу, в две группы даёт зубные паста, а другим две зубной порошок. Учащиеся пытаются очистить яйца с помощью зубного порошка и зубной пасты, намазывая их на каждое яйцо и с помощью зубной щетки пытаются оттереть. Каждая группа заносит результаты в сравнительную таблицу. После этого в сравнительной таблице делают вывод, полученный в ходе опыта. Аналитический этап (2 занятие): каждая группа представляет результаты своих работ, делают вывод о том, что лучше очищает зубы: зубная паста или зубной порошок. Опровергают или подтверждают свою гипотезу на основе выводов по результатам опыта. Презентационный этап (2 занятие):учащиеся создают плакат рекламу, где советуют, какую зубную пасту или зубной порошок купить и почему стоит покупать ту или иную зубную пасту или порошок. | |||||||||||||||||

|

| Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: исследовать с помощью опыта, что лучше очищает зубы: зубная паста или зубной порошок. Гипотеза исследования: предположим, что эффективность очищения зубов у зубной пасты и зубного порошка одинаковая. Методы исследования: теоретический: анализ различных источников информации; Эмпирический: опрос, опыт сравнение. Оборудование для проведения исследования: окрашенные яйца, зубные пасты, зубные порошки, зубные щётки, ёмкости с водой, раковина Ход исследования: На основе выполненной ленты времени, учитель предлагает учащимся поставить гипотезу, чем лучше чистить зубы. С помощью слов-помощников:

После выполнения опыта, учащиеся в нижней строке записывают вывод, полученный из таблицы. | |||||||||||||||||

|

| Продукт проекта/ исследования | плакат-реклама о том, что лучше покупать: зубную пасту или зубной порошок | |||||||||||||||||

|

| Перспектива проекта/исследования | Создать в классе свою собственную зубную пасту и зубной порошок и исследовать, очищает она лучше, чем магазинная зубная паста. | |||||||||||||||||

Паспорт исследования по теме «В какой воде - пресной или сильно и слабо соленой, объекты держатся на плаву лучше?»

В качестве 3 примера приведем паспорт исследования по теме «В какой воде - пресной или сильно и слабо соленой, объекты держатся на плаву лучше?». Автор: Степанчёнок Виктория Маиловна.

| № | Компоненты паспорта | Описание проекта | ||||||||||||||||||

| 1 | Тема исследования | «В какой воде - пресной или сильно и слабо соленой, объекты держатся на плаву лучше?» | ||||||||||||||||||

| 2 | Актуальность исследования | Многие ученики рассказали, что на летних каникулах часто ездят отдыхать на озера и реки. В ходе обсуждения, выяснилось, что на некоторых озёрах, на которых они были была какая-то особая вода. Что они даже думали, что научились плавать, ведь так хорошо держались на поверхности воды. Но на других водоемах не было такой «волшебной» воды. Какой же секрет скрывает вода? Проблема в том, что ребята так и не смогли прийти к общему мнению, почему пресная и соленая вода по-разному держит объекты наплаву. | ||||||||||||||||||

| 3 | Объект исследования | Вода (пресная, сильно и слабо соленая). | ||||||||||||||||||

| 4 | Цель исследования | Для учителя: организация деятельности учащихся по формированию базовых исследовательских действий, по определению какая вода удерживает объекты на поверхности. Для ученика: исследовать почему объекты ведут себя по-разному в соленой и пресной воде. Задачи: Провести опрос среди всех учеников второго класса: в каких водоемах они плавали, и в каких из них было легче плавать. Найти теоретический материал, обосновывающий свойства соленой и пресной воды держать объекты на плаву. Провести опыты, позволяющие определить, какая вода лучше удерживает объекты на поверхности воды. Подвести итоги исследования по теме «В какой воде - пресной или сильно и слабо соленой, объекты держатся на плаву лучше?» | ||||||||||||||||||

| 5 | Тип исследования | По содержанию: монопроект (окружающий мир). По организационной форме: групповой. По продолжительности: краткосрочный (4-5 занятий). | ||||||||||||||||||

| 6 | Этапы реализации исследования (включая исследовательский), краткое их описание | Подготовительный: Проведение опроса среди учеников вторых классов, с целью выявления в каких водоемах плавают учащиеся, в каких из них это делается проще всего. Совместное с учителем и обучающимися формулирование темы, цели и задач исследования. Теоретический: ученики анализируют дополнительные источники информации (techinsider.ru; vchemraznica.ru) с учетом результатов опроса, чтобы узнать какая вода преобладает в водоемах, выделенных учениками, а также уточняют свойства пресной и соленой воды держать объекты на плаву. Узнают, как в домашних условиях создать соленую воду как в природных водоемах. Исследовательский: учитель совместно с детьми обсуждает технику безопасности при проведении опытов с водой. Учащиеся в группах проводят опыты, проверяя в какой воде, соленой или пресной одинаковые объекты лучше остаются на поверхности воды. Аналитический: учащиеся совместно с учителем формулируют выводы основываясь на результаты опытов, о том какая вода лучше держит объекты на поверхности, тем самым определяя в какой воде легче плавать. Презентационный: учащиеся создают короткий видеоролик, в котором наглядно демонстрируют в какой воде объектам легче оставаться на поверхности. | ||||||||||||||||||

| 7 | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: определить в какой воде соленой (сильно и слабо соленой) или пресной объекты лучше остаются на поверхности. Гипотеза исследования: предположим, что объект держится лучше на плаву в сильно соленой воде. Методы исследования: теоретические: анализ, обобщение; эмпирические: опыт. Оборудование для проведения исследования: тазики, пресная вода, соль, чайник, сырые яйца, листы наблюдения.

Ход исследования: Учитель совместно с обучающимся обсуждает результаты, полученные учениками в ходе теоретического исследования, и ставят гипотезу: предположим, что один и тот же объект ведет себя по-разному в соленой и пресной воде. Обсуждение и фиксация правил техники безопасности при работе с водой: не пробовать воду на вкус, не брызгаться. Организация рабочего пространства: каждая группа получает два тазика с разной водой и объекты на которых будет проводиться опыт. Учащиеся в группах осуществляют опыты и заполняют листы наблюдений: Каждая группа сначала погружает один объект в пресную воду и фиксирует в карточки, утонул или остался ли он на поверхности воды. После этот же объект погружают в соленую воду и фиксируют погрузился ли он в воду или остался на поверхности. Учащиеся проводят подобный опыт с оставшимися объектами, погружая их поочередно в пресную, а после в соленую воду. Каждая группа делает выводы о том, в какой воде объекты лучше всего остаются на поверхности, основываясь на результатах опытов, зафиксированных в лист наблюдения. | ||||||||||||||||||

| 8 | Продукт исследования | Короткий видеоролик, в котором наглядно демонстрируется в какой воде объекты лучше оставаться на поверхности. | ||||||||||||||||||

| 9 | Перспектива исследования | Определение в воде с какой концентрацией соли человек лучше остается на поверхности. | ||||||||||||||||||

Подводя итог по первому разделу, можно сделать вывод, что исследовательская деятельность позволяет учитель формировать у обучающихся метепредметные результаты. Но также благодаря исследовательской деятельности учитель сможет оценить, насколько ученик овладел метапредметными результатами.

Благодаря исследовательской работе каждый ученик может почувствовать себя настоящим ученым, совершающим открытие, и также понять, что его работа и открытия значимы. Вследствие этого у ученика появится мотивация и желание проявлять субъектность в обучении.

Раздел II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

В ФГОСе в целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности [1].

Но чтобы грамотно организовать проектную деятельность, учителю вначале следует ознакомиться с понятием, которое дает И.М. Дудина. «Проектная деятельность — это уникальная деятельность, направленная на достижение заранее определенного результата, создание определенного уникального продукта или услуги» [5]. Целью проектной деятельности является активизация у учащихся познавательной деятельности, посредством формирования умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Также благодаря проектной деятельности учитель может формировать учащихся метапредметные и предметные результаты

Исследовательская также, как и проектная деятельность имеет свою специфику. Признаками деятельности, которую можно квалифицировать как проектную, являются следующие:

ориентация на получение конкретного результата;

предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации;

относительная жесткая фиксация срока достижения результата;

предварительное планирование действий по достижению результата;

программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;

выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;

получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации [6].

Если Вы, как учитель, решили, что хотите организовать проектную деятельность и ваш класс к этому готов перед вами может встать вопрос, какой же тип проекта стоит выбрать? В качестве примера хотелось бы привести основные классификации проектов, которые обозначены в работе И.М. Дудиной:

по содержанию:

монопроект:

отдельный проект;

мультипроект: комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов;

мегапроект: масштабный комплексный проект или целевая программа, состоящая из нескольких моно- и мультипроектов;

по характеру проектируемых изменений:

инновационные проекты: предполагают внедрение принципиально новых разработок;

поддерживающие проекты: решение существующих социально значимых задач;

по особенностям финансирования:

инвестиционные;

спонсорские;

кредитные;

бюджетные;

субсидируемые;

благотворительные;

по сферам деятельности:

образовательные;

научно-технические;

культурные;

медицинские;

строительные и др.;

по срокам реализации:

краткосрочные (до одной недели);

среднесрочные (от недели до месяца);

долгосрочные (от одного месяца и больше);

по доминирующей деятельности:

исследовательские;

творческие;

практико-ориентированные;

информационные;

приключенческие;

игровые;

телекоммуникационные;

по количеству участников проекта:

индивидуальные;

групповые [4].

Далее Вам необходимо определиться со структурой проектной деятельности. В учебном пособии Е.В. Бурмистрова и Л.М. Мануйлова даны следующие этапы:

Актуализирующий. На данном этапе, задачей которого является погружение в проект, происходят поиск и выбор конкретной социально значимой проблемы (исследовательской, информационной, практической), которая будет разрешена учащимися. С помощью учителя они определяют тему и цель проекта, выбирают его название.

Организационный. На данном этапе происходит планирование действий по решению проблемы, которое начинается с коллективного обсуждения поставленных задач, обмена мнениями, согласования интересов учащихся, выдвижения первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Уточнить план действий обучающимся помогают ответы на вопросы.

Что вы читали (слышали, изучали на уроках, узнали самостоятельно) по этой теме, проблеме?

Какие способы решения этой проблемы вы знаете?

Какие события, факты покажут, что цель проекта достигнута?

Какие ресурсы необходимы для решения каждой задачи?

Исследовательский. Работа на этом этапе начинается со сбора информации, выбора оптимального варианта ее использования. Выполняя эти действия, школьники учатся искать информацию, отбирать наиболее значимую для выполнения поставленной задачи, делать выводы, формировать собственные суждения. В индивидуальной или групповой форме обучающиеся проводят запланированные исследовательские действия, необходимые для решения проблемы. Найденная информация структурируется; если выполняется коллективный проект, то перед этой процедурой полученная в группах информация объединяется.

Результативный. Этап нацелен на получение обучающимися желаемого результата (проектного продукта) и его представление. Учитель помогает учащимся в систематизации и оформлении результатов проекта в письменном виде, так как младшим школьникам весьма трудно дается обобщение знаний, полученных в ходе проектных действий. Его помощь требуется также и в подготовке текста выступления, в решении возникающих «технических» проблем при создании презентации. Ученики максимально самостоятельно выбирают форму представления результатов проекта. Задача учителя — поддержать тот выбор, который даст возможность каждому ученику проявить свои творческие способности. Результаты проекта могут быть представлены, например, в виде отчета, доклада, творческой работы.

Оценочно-рефлексивный. На данном этапе решаются задачи, связанные с демонстрацией учащимися результатов работы. " Защита проекта может проходить публично в форме доклада (отчета) о проведенной работе или в иной, творческой форме. Структура доклада включает введение, описание методов решения проблемы, изложение полученных результатов, выводы. Для наглядности доклад сопровождается электронной презентацией. Время защиты проекта 7-9 минут.

Также на данном этапе организуется рефлексия. Подведение итогов выполнения проекта сопровождается рефлексией, которая может быть организована с помощью ряда вопросов.

Достигнута ли цель проекта (полностью, частично, не достигнута)?

Какая проблема была решена с помощью выполненного проекта?

Знания по каким учебным дисциплинам пригодились при выполнении проекта?

Какие новые знания и умения были приобретены при его выполнении?

Обращались ли вы к кому-нибудь (родителям, одноклассникам, знакомым, специалистам) за помощью при выполнении проекта?" [3].

Подводя итог данной главы, хочется выделить главное отличие проектной деятельности от исследовательской. В проектной деятельности, в отличие от исследовательской заранее известен результат (продукт) работы.

Проектная задача

Рассмотрим понятие проектной задачи, которое приводит А.Б. Воронцов. Проектная задача - это набор заданий, стимулирующих систему действий учащихся, направленных на получение нового для них результата «продукта» [2]. При организации проектной задачи следует использовать групповую форму работы.

В предыдущей главе мы говорили об особенностях проектной деятельности. Но чем же проект отличается от проектной задачи? В проектной задаче цель и замысел задаются извне (т.е. учителем); способ проектирования задается через последовательность отдельных заданий; продукт решения проектной задачи носит учебный характер.

Помимо перечисленных выше проектная задача имеет ряд особенностей:

Она может состоять из нескольких заданий, которые связаны между собой общим сюжетом и служат ориентирами при решении поставленной задачи в целом.

Перед постановкой задачи обязательно должна быть описана конкретно-практическая, проблемная ситуация, которая фиксируется в формулировке задачи и реализуется через систему заданий.

Система заданий, входящих в данный тип задачи, может требовать разных стратегий ее решения (в одних задачах задания необходимо выполнять последовательно, раскрывая отдельные стороны поставленной задачи, в других задачах возможно выполнение заданий в любой последовательности, в-третьих требуемая последовательность выполнения заданий скрыта и должна быть выявлена самими учащимися и т.п.).

Основная интрига заключается в использовании результатов выполненных заданий в общем контексте решения всей задачи [2].

Организация проектной задачи позволит учителю в нестандартной форме оценить как предметные, так и метапредметные результаты, которыми овладели обучающиеся. Ученики же, решая проектную задачу, будут учиться правильно работать в группе: брать ответственность за свою часть работы, внимательно слушать участников группы и конструктивно разрешать конфликты.

Проектная задача «История Нового года»

В качестве примера приведем межпредметную задачу по теме «История Нового года» для учеников 4 класса развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. Авторы: Захарина Мария Владимировна, Крупко Наталия Владимировна, Липуновская Дарья Максимовна, Парилова Екатерина Евгеньевна. Ознакомиться с ней вы можете в приложении. Предложенные задания вы можете адаптировать под уровень своего класса и под специфику УМК, по которому осуществляете образовательную деятельность.

Перед разработкой проектной задачи необходимо определить предметные и метапредметные результаты, для диагностики которых будут созданы задания.

Таблица 4. Результаты, диагностируемые в проектной задаче «История Нового года»

| Предметные результаты | |

| Описание задания | Результат |

| Составьте ленту времени | Составляют ленту времени Использует поисковое чтение |

| Прочитайте текст про историю Деда Мороза. Представьте в виде последовательности картинок: как менялся образ Деда Мороза.

| Владеют элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определяют последовательность событий в тексте произведения |

| На основе текста посчитайте, сколько примерно советских рублей требовалось для приготовления салата. Вычислите, сколько российских рублей потребовалось бы для приготовления салата “Оливье” в наше время, если один советский рубль равен 279 российским рублям.

| Использует поисковое чтение Выполняют арифметические действия: сложение и с многозначными числами письменно; умножение многозначного числа на двузначное число письменно. |

| Найдите традиции в текстах и внесите их в ленту времени. Обсудите в группе, какие новогодние традиции есть в ваших семьях. Нарисуйте эти традиции на отдельном листе. | Составляют ленту времени Использует поисковое чтение Передают в изображении народные традиции |

| Метапредметные результаты | |

| На протяжении проектной задачи | Участвуют в групповом обсуждении. Придерживаются заданной роли при работе в группе. Согласно заданному алгоритму находят в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. Анализирую и создают текстовую и графическую информацию в соответствии с учебной задачей |

| Задание 5 | Осуществляют работу по заданному алгоритму действий. |

Проектная задача «Мой двор»

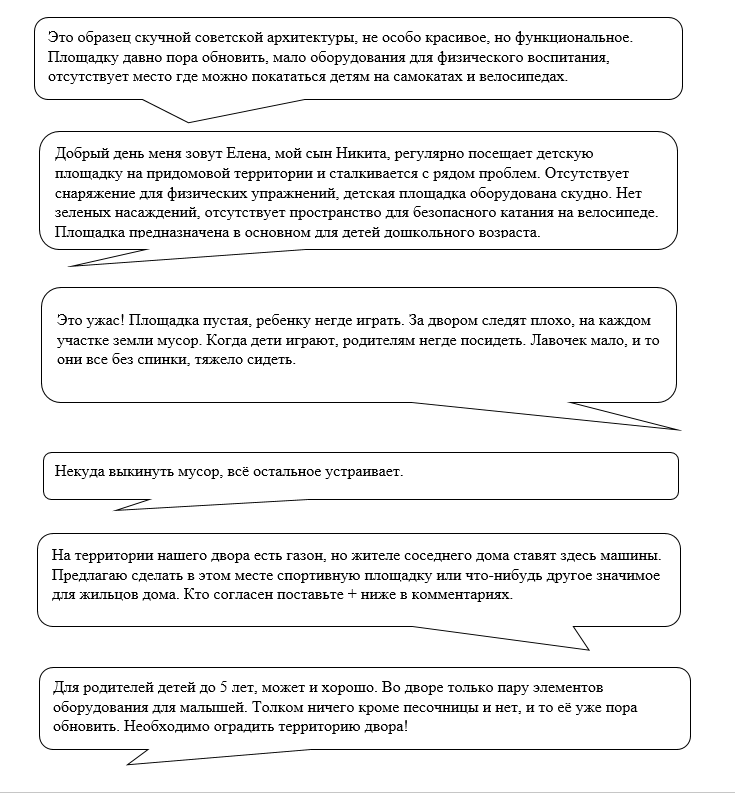

В качестве другого примера приведем межпредметную проектную задачу по теме «Мой двор» для учеников 4 класса развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. Авторы: Назарова Дарья Валерьевна, Степанченок Виктория Маиловна. Ознакомиться с ней вы можете в приложении. Предложенные задания вы также можете адаптировать под уровень своего класса и под специфику УМК, по которому осуществляете образовательную деятельность.

Таблица 4. Результаты, диагностируемые в проектной задаче «Мой двор»

| Предметные результаты | |

| Умения | Задания |

| Выполняют арифметические действия: сложение и с многозначными числами письменно; умножение многозначного числа на двузначное число письменно. | 1 |

| Выбирают рациональное решение | 1 |

| Осознают ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирают адекватные языковые средства в ситуации общения | 4 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая все выше сказанное в методических рекомендациях, хочется еще раз подчеркнуть важность организации учителем начальных классов проектно-исследовательской деятельности младших школьников.

С одной стороны, проектно-исследовательская деятельность является способом формирования у обучающихся предметных и метпредметных результатов, обозначенных в Федеральном государственном образовательно стандарте. С другой стороны, проектно-исследовательская деятельность выступает способом оценки овладения учащимися предметных и метапредметных результатов. Также проектно-исследовательская деятельность активизирует познавательную активность и формирует субъектную позицию младших школьников.

Надеюсь, что представленные методические рекомендации по проведению проектно-исследовательской деятельности были вам полезны и вы подчерпнули из них что-то новое или полезное для себя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373).

Бурмистрова, Е. В. Методы организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520452/p.44 (дата обращения: 03.03.2023).

Воронцов, А. Б. Проектная задача как инструмент мониторинга способов действия школьников в нестандартной ситуации / Воронцов А. Б. // Журнал «Начальная школа». 2007. - №6. С. 1 - 2.

Дудина, И. М. Основы проектной деятельности : учебно-методическое пособие / сост. И. М. Дудина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2019. — 28 с.

Структура исследовательской работы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://obuchonok.ru/node/5776.

Хапачева, С. М., Потенциал проектной деятельности в формировании информационной культуры младших школьников [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-proektnoy-deyatelnosti-v-formirovanii-informatsionnoy-kultury-mladshih-shkolnikov/viewer.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. «Какая порода собаки подходит для нашей семьи?»

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска

Учебно-исследовательская работа

«Какая порода собаки подходит для нашей семьи?»

Выполнил:

обучающийся 1 а класса

МАОУ

г. Сосновоборска

Руководитель:

учитель начальных классов

МАОУ

г. Сосновоборска

Сосновоборск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………...........3

Основная часть

Теоретическая часть……………………………………………………………..........4

Практическая часть………………………………………………….7

Выводы………………………………………………………………..9

Заключение …………………………………………………………10

Список используемых информационных источников ...………...10

ВВЕДЕНИЕ

Однажды мы с моей семьей решили завести собаку. Вот только не могли определиться какую породу выбрать. Сестра хотела бордер-колли. Она объясняла свой выбор тем, что это порода самая умная. Папа убеждал нас в том, что семье нужна сторожевая собака - немецкая овчарка. Мама хотела небольшую, красивую собаку, неприхотливую в уходе и экономичную по финансовым затратам. Ну а я мечтал завести чихуа-хуа, как у знаменитого блогера Ани-Маджик, и обучить ее разным командам.

Цель исследования: выбор подходящей породы собаки для нашей семьи.

Задачи:

найти информацию в литературных источниках об интересующих породах собак: йоркширском терьере, чихуа-хуа, немецкой овчарке, бордер-колли;

провести сравнительные характеристики данных пород (характер, дрессировка, уход и содержание);

выяснить финансовые затраты по уходу за интересующими нас породами собак, проанализировав данные анкет, заполненных заводчиками, ветеринарами и хозяевами собак;

проанализировать полученный результат исследования, выбрать и приобрести подходящую для нашей семьи породу собаки

Объект исследования: йоркширский терьер, чихуа-хуа, немецкая овчарка, бордер-колли.

Предмет исследования: характеристики йоркширского терьера, чихуа-хуа, немецкой овчарки, бордер-колли.

Методы исследования: подбор и анализ литературных источников, анкетирование, наблюдение, анализ, сравнение, обобщение.

Гипотеза исследования: предполагаем, что сравнительный анализ, интересующих нас пород собак, по различным характеристикам, поможет выбрать подходящую породу для нашей семьи.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава I. Теоретическая часть. Характеристика разных пород собак

1.1 Внешний вид и показатели

Йоркширский терьер, или йорк (англ. yorkshireterrier), — декоративная порода собак, выведенная в Англии, графстве Йоркшир в конце XIX в. В настоящее время — одна из самых популярных комнатно-декоративных пород собак. Стандарты: максимальный вес йорка — 3,1 кг, минимальный вес 2,3 кг, рост йорка стандартом не ограничен. В то же время, в России распространены неофициальные названия среди не профессионалов, означающие размер собаки, так называемые мини и микро, что означает во всем мире, что данные собаки являются браком.[1]

Выведение миниатюрных собачек вызвано спросом со стороны владельцев, желающих получить необычного домашнего любимца. С этой целью часто вяжут сук стандартного размера с мелкими кобелями. В то же время, крошечные собачки могут появляться и в помётах родителей стандартного размера. Самым маленьким когда-либо зарегистрированным йорком считается Сильвия из Блэкберна, Англия. Она умерла в 1945 году в возрасте 2 лет, её рост в холке составлял 6,3 см, длина от кончика носа до основания хвоста 9,5 см и вес 113 г. [1]

Чихуа-хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа. Имеет компактный корпус и отличается бойким и смелым характером. По стандарту породы возможны самые разные окрасы.

Коричнево-подпалый чихуа-хуа имеет манеру очень высоко держать умеренной длины хвост. Шёрстный покров хвоста зависит от разновидности и гармонирует с шерстью корпуса. Длинношёрстная чихуа-хуа. Глаза крупные. Удивительно крупные уши чихуа-хуа. Шея средней длины. Грудная клетка широкая. Лапы чихуа-хуа очень маленькие, овальные с хорошо разведёнными пальцами [2]

Немецкая овчарка - порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-розыскной собаки. Происхождение: Германия, конец XIX века. Рост: кобели 60—65 см, суки 55—60 см. Вес: кобели 30—40 кг, суки 22—32 кг. Шерсть короткая или средняя[3]. Немецкая овчарка была получена в результате селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной Германии.

В наше время немецкие овчарки занимаются выставочной карьерой, охраной, а также являются собаками для семьи. [3]

Бордер-колли (англ. bordercollie) — порода собак. Выведена в Великобритании. Относится к пастушьим собакам. Согласно исследованиям, проведённым учёными из Университета Британской Колумбии, бордер-колли является самой умной собакой среди всех пород. [4] Бордер-колли — грациозная, пропорционально сложенная, крепкая и сильная собака. Голова умеренно широкая, морда сужается к мочке носа. Шерсть может быть двух типов: средней длины и короткая. Она мало линяет. Допускается любой окрас без ограничений, но белый цвет не должен преобладать. Уши средней величины. Корпус атлетически развитый.[4]

1.2 Характер собак. Дрессировка

Таблица №1. Характер собак

| Йоркширский терьер | Чихуа-хуа | Немецкая овчарка | Бордер-колли |

| Сохраняют качества, присущие терьерам— смелость, любопытство, неутомимость. Он доброжелателен и с людьми, и с другими собаками и предан хозяину. Обучается на 95% [1] | Быстрая в движении, с хорошей реакцией, живой характер, абсолютно бесстрашная. чрезвычайно подвижная, любознательная, неутомимая и выносливая. На 80% обучается[2] | Это служебная собака с уравновешенным, подвижным типом поведения, способная к разнообразной дрессировке. [3] | Характер стремительный, энергичный, собака восприимчива и понятлива, проницательна. Собаки требуют постоянных физических и умственных нагрузок. Способная к разнообразной дрессировке. [4] |

1.3 Содержание и уход

Благодаря небольшому размеру йорка и чихуа-хуа, собак легко содержать в городе, даже в небольшой квартире. Питомцев можно приучить к «кошачьему» лотку или специальной пелёнке в качестве туалета. Зимой их одевают, чтобы снег не набивался в шерсть, и собака не мёрзла. Собак данных пород легко взять с собой в любую поездку в сумке-переноске.

Наибольшую сложность представляет уход за шерстью йорка, если она остаётся длинной. Обычно длинную шерсть растят у собак, которые участвуют в выставках. Собаку с длинной шерстью необходимо регулярно мыть с шампунем и бальзамом, а также смазывать шерсть маслом. [1]

Если собака не участвует в выставках, её обычно подстригают довольно коротко. Существуют различные модели стрижек. Стрижку нужно повторять раз в 2-3 месяца.

Глаза собак необходимо протирать каждый день ватным тампоном, смоченным водой, для удаления глазных выделений, которые, смешиваясь с пылью, могут вызвать конъюнктивит. Также нужно чистить уши. У йорка шерсть на верхней трети уха коротко подстригают ножницами или бритвой. Зубы необходимо чистить для удаления налёта и камней. Если когти у собаки не стачиваются сами во время прогулок (если собака мало гуляет или не гуляет вообще), их необходимо подстригать.

В уходе и содержании овчарки и бордер-колли мало капризные, но требует некоторых «удобств», особенно в небольшой квартире:

Отсутствие скользкого напольного покрытия (линолеум, ламинат, кафель), которое может спровоцировать травму при играх и отрицательно влияет на формирование постава конечностей.

Отсутствие предметов, которые нельзя грызть – от вещей из гардероба и предметов интерьера до опасной электропроводки.

Место для питомца нужно организовать в виде плотного матрасика. Не на проходе, но там, где он сможет вести наблюдение за всей квартирой.

Лучшим вариантом содержания все-таки является частный дом, так как в квартире, есть риск развития гиподинамии – нарушения гармоничного развития скелетно-мышечной системы. [3]

Всем породам собак нужно проводить дегельминтизацию раз в три месяца. Вакцинация осуществляется по стандартной схеме, которую повторяют ежегодно.

А вот чем кормить собак, решать только хозяину. У каждого типа кормления есть свои достоинства и недостатки.[3,4]

Глава II. Практическая часть. Анализ анкет

Собирая материал не только из литературных источников, а также у заводчиков, ветеринаров и хозяев собак. Мы предложили заполнить им составленную нами анкету, в которую входили интересующие нас вопросы о содержании, воспитании и выборе той или иной породы собак.

Анкета

Какая у вас порода собаки?(йоркширский терьер, чихуа-хуа, немецкая овчарка, бордер - колли)

Сколько стоит щенок?

Во сколько обходится кормление собаки за 1 год?

Покупаете ли вы что–нибудь из одежды своему питомцу? Да/нет (цена)

Проводите ли вы данные гигиенические процедуры: мытье, подстригание ногтей, гигиеническая стрижка? Да/нет (цена)

Покупаете ли вы игрушки своему питомцу? Да/нет (цена)

Оборудовано ли у вас спальное место для питомца? Да/нет (цена)

Стоимость прививок для вашего питомца (цена)

Имеется ли родословная? Да/нет (цена)

Проанализировав полученные данные анкет, мы занесли эти данные в сводную таблицу №2.

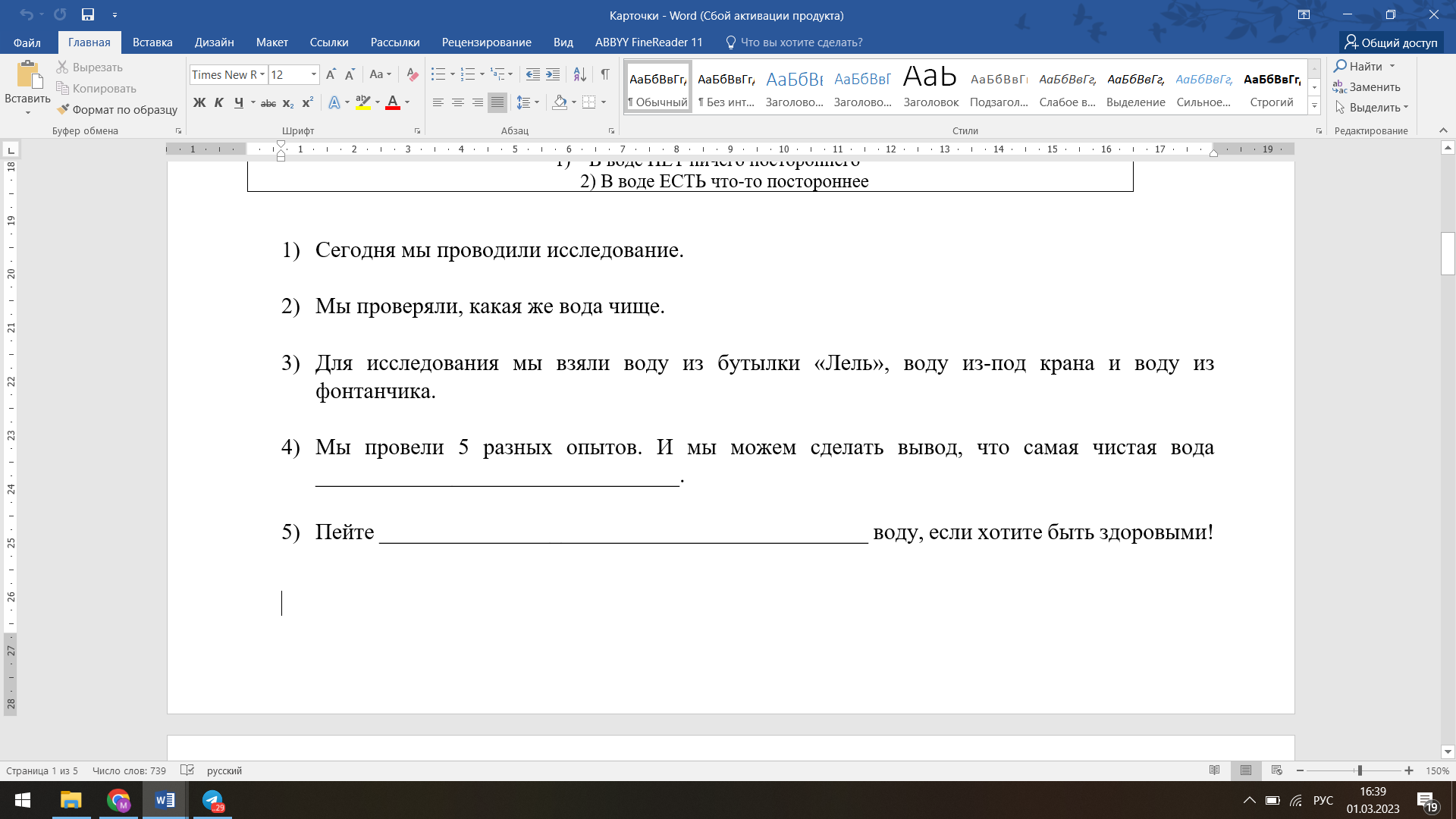

Таблица №2. Средние показатели данных анкет. Сравнительные характеристики разных пород по финансовым затратам на содержание и уход

|

Затраты (период один год) | Йоркширский терьер (руб.) | Чихуа-хуа (руб.) | Немецкая овчарка (руб.) | Бордер– колли (руб.) |

| Стоимость щенка | 25000 | 25000 | 27500 | 45000 |

| Кормление | 35000 | 40000 | 20000 | 20000 |

| Одежда | 3000 | 2000 | 0 | 0 |

| Гигиена | 4000 | 2000 | 100 | 100 |

| Игрушки | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Пеленки | 2800 | 2800 | 0 | 0 |

| Спальное место | 2000 | 2000 | 700 | 700 |

| Оформление родословной | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| Подготовка к выставке (сумма*R, где R количество занятий) | 200*10 | 200*10 | 300*10 | 500*10 |

| Участие в выставке + мед. получение доступа (для получения разводной оценки) | 2700+500 | 2700+ 500 | 2000+500 | 2000+500 |

| Прививки

| 1060 (набивак)+238(дегельмитизация)+500( от клещей) | 1060 (набивак)+238(дегельмитизация)+500( от клещей) | 1060+ 1000(от клещей)+376(дегельмитизация) | 1060+ 1000(от клещей)+376(дегельмитизация) |

| Итого: | 80298 | 82298 | 57636 | 77136 |

Выводы по таблице: самый дорогой щенок собаки Бордер– колли. Чихуа-хуа самая затратная по питанию, так как прихотлива в питании и у данной породы имеются много кишечных заболеваний. Для йоркширского терьера более затратные одежда и гигиена. На приобретение игрушек у всех собак сумма примерна одинакова. Пеленки требуются только двум породам собак (йоркширский терьер, чихуа-хуа), а вот спальное место нужно всем. Ну а немецкой овчарке желателен вольер, так как это порода самая активная в физическом воспитании.

ВЫВОДЫ

Информация, найденная в литературных источниках, позволила сделать вывод, что каждая из заинтересовавших нас пород собак (йоркширский терьер, чихуа-хуа, немецкая овчарка, бордер-колли) по-своему уникальна, внешне привлекательна, с хорошей родословной.

Сравнение данных пород собак по:

характеру, позволило нам убедиться в том, что каждая порода собак имеет свой характер. А у немецкой овчарки это даже учитывается при разводной оценке. Заводя собаку, нужно обязательно знать какой у нее характер, а то вдруг вы не подружитесь, и тогда ваш питомец будет в тягость, а не в радость.

дрессировке помогло понять, что данные породы собак довольно хорошо обучаемы и дрессируемы. Вот только бордер-колли, мало обучить каким-либо командам, ей нужно каждый раз создавать такие условия, чтобы она и физически и умственно была активна. А не то может случиться так, что эта собака будет обманывать своего хозяина. Еще мы узнали, что из самых маленьких пород, йорк - самая легко обучаемая собака. Она обучается на 95%, а чихуа-хуа всего на 80%.

уходу и содержанию позволило сделать вывод, что каждой породе нужен свой уход. Но вот йорк самый прихотливый.

Проанализировав данные анкет, заполненных заводчиками, ветеринарами и хозяевами собак, мы поняли, что самой экономичной по содержанию с финансовой точки зрения является немецкая овчарка.

Анализ полученных результатов исследования помог в выборе и приобретении подходящей для нашей семьи породы собаки. У нас есть Николь - йоркширский терьер, это наш маленький друг семьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совсем недавно мы купили земельный участок, поэтому теперь задумываемся о приобретении сторожевой собаки. Кто-то ведь должен будет охранять наш будущий двор и дом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ИСТОЧНИКОВ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Йоркширский_терьер

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чихуахуа

https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкая_овчарка

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бордер-колли

https://yandex.ru/video/search?filmId=2682289142684255827&text=чем%20отличается%20чихуа%20от%20той%20терьера

Приложение 2. Проведение фрагмента исследовательской работы в модельных условиях.

Приложение 3. Проектная задача по теме «История Нового года».

Проектная задача

“История Нового года”

Установка:

Дорогие ребята, вы конечно знаете, что каждый ребёнок ждёт любимый праздник - Новый год. Это очень важный праздник, который отмечается по всей стране. Мы уверены, что вы много знаете об этом празднике и его традициях. Но, знаете ли вы, откуда взялся праздник под названием “Новый год”? А хотелось бы узнать? Для этого вам предстоит выполнить ряд заданий по изготовлению новогоднего альбома, который поможет погрузиться в историю Нового года. Готовые альбомы вы можете представить другим классам, чтобы они тоже могли познакомиться с историей Нового года. Надеемся, что данный вид работы будет интересен и вдохновит вас на создание исторических альбомов и для других праздников.

Желаем удачи!

Задание 1.

Прочитайте текст и на его основе составьте ленту времени* (образец смотри в Приложении 1)

На Руси дата Нового года была непостоянной. Земледельцы начинали работы в поле с 1 марта, и эту дату считали первым днем года. В других случаях Новый год совмещали с днем весеннего равноденствия* - 22 марта. Хотя для некоторых славян-язычников первым днем года считался, так называемый, «зимний солнцеворот» - 22 декабря (самый короткий и холодный в году). Обычно праздник все же устраивали тогда, когда земля «просыпалась» и готовилась подарить очередной урожай.

В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О праздновании Нового года». Он ввел новую систему исчисления — от Рождества Христова, и 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав с 31 декабря на 1 января, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.

Обратите внимание! По ходу выполнения заданий, вы можете дополнять ленту времени новыми фактами.

Задание 2. Прочитайте текст про историю Деда Мороза. Представьте в виде последовательности картинок: как менялся образ Деда Мороза.

Мало кому известно, что Дедушка Мороз стал тем, кто он есть из-за существования вполне конкретного и живого прототипа. В IV веке в малой Азии жил и творил богоугодные дела святой Николай Чудотворец (в католической и лютеранских версиях – святой Николас или Клаус). Дедушка Мороз изначально был злобным и жестоким языческим божеством, Великим Старцем Севера, повелителем ледяного холода и пурги, который морозил людей. Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году, однако он не приобрел массового распространения.

В советское время был распространён новый имидж: он являлся детям под Новый год и дарил подарки; этот образ создан советскими кинематографистами в 1930-х годах. В декабре 1935 года соратник Сталина, Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового Года. Был торжественно организован детский новогодний утренник. На праздник Дед Мороз приходит с внученькой - девочкой Снегурочкой. Собирательный образ Дедушки Мороза построен по мотивам биографии Святого Николая, а также описания древнеславянских божеств Зимника, Позвезда, и Карочуна.

Ни на что не похожий характер языческих божеств положил начало поведению Дедушки Мороза - он не был добрым божеством. Однако со временем - как это бывает - всё изменилось, и под влиянием православных традиций Дедушка Мороз подобрел и стал уже сам одаривать детишек. Этот образ был окончательно оформлен в Советской России: Дедушка Мороз стал символом празднования Нового Года, заменившего в идеологии атеизма наиболее любимый детьми в дореволюционной России праздник Рождества Христова. Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечается каждое последнее воскресенье августа.

Обратите внимание! По ходу выполнения заданий, вы можете дополнять ленту времени новыми фактами.

Задание 3.

В тексте вы можете узнать, какие ингредиенты входят в состав знаменитого новогоднего салата “Оливье”. Посчитайте, сколько примерно советских рублей требовалось для приготовления салата. Вычислите, сколько российских рублей потребовалось бы для приготовления салата “Оливье” в наше время, если один советский рубль равен 279 российским рублям.

Изначально Новый год советские власти позиционировали как праздник для детей. Но уже в конце 1930-х годов традицию подхватили граждане всех возрастов. 1 января долго оставался рабочим днем. Но в конце декабря 1947 г. первый новогодний день был объявлен праздничным нерабочим днем.

В честь Нового года город украшали к празднику, организовывали уличные ярмарки, елочные базары. Все магазины обязаны были выбрасывать на прилавки наборы новогодних подарков. В некоторые годы для развоза поздравлений и подарков городские власти даже выделяли по несколько сотен легковых такси и грузовиков.

Студии звукозаписи предлагали всем желающим записать поздравления и отправить друзьям пластинки. На радио проводились поздравительные часы, в которые можно было передать знакомым свой новогодний привет и пожелания. Особым ритуалом была отправка новогодних открыток. Для детей организовывали утренники. Каждому ребенку дарили сладкий подарок.

Одним из главных символов Нового года являлись мандарины. Цитрусовые были популярным подарком в СССР. Другие фрукты в стране зимой были недоступны.

Еще одним традиционным украшением стола были салаты, особенно “Оливье”. Они считались признаком гостеприимства и хлебосольства. У каждой хозяйки был свой особенный рецепт “Оливье”, но оставались и универсальные ингредиенты. Для приготовления салата нужны были вареная колбаса (палка колбасы - 2.60 рублей), баночка майонеза (33 копейки), яйца (1.10 за десяток), жестянка консервированного зеленого горошка (39 копеек), картофель 1 кг (14 копеек), морковь 1 кг (10 копеек).

Задание 4.

Прочитайте все предыдущие задания. Найдите традиции в текстах и внесите их в ленту времени. Обсудите в группе, какие новогодние традиции есть в ваших семьях. Нарисуйте эти традиции на отдельном листе.

Задание 5.

Создайте исторический альбом Нового года. При создании альбома можно использовать листы бумаги, картон, клей, степлер, цветные карандаши, фломастеры, краски.

На 1 и 2 странице альбома разместите ленту времени. На 3 странице будет находиться задание №2. На 4 странице разместите решенную задачу про салат “Оливье”. На 5 странице прикрепите рисунки новогодних традиций вашей группы. Также при оформлении альбома можно использовать изображения из Приложения 2.

Подготовьте представление вашего исторического альбома Нового года, опираясь на план (см. ниже).

Примеры оформления альбома:

ПЛАН:

О чём была проектная задача?

Расскажите о выполненных вами заданиях.

Что вам удалось \ не удалось выполнить?

Из-за чего у вас возникли трудности?

Как были распределены роли в группе?

Какой вывод вы можете сделать по результатам выполненной работы?

Приложение 4. Проектная задача по теме: «Мой двор».

Проектная задача “Мой двор”

Краткое содержание проектной задачи: проектной предназначен для расширения представлений об архитектурном проектировании. Ребята узнают, что необходимо сделать для благоустройства придомовой территории.

Цель проектной задачи: ознакомление обучающихся с общими понятия градостроительного формирования городской жилой застройки, с проблемами организации существующих жилых дворов и с основными подходами архитектурного проектирования и комплексного благоустройства жилых дворовых территорий.

Задачи:

организовать среду для учащихся с целью знакомства с градостроительными понятиями;

организовать деятельность учащихся для развития математической грамотности, читательской грамотности;

привлечь внимание учащихся к экологической обстановке их двора.

Предметы интеграции: окружающий мир, математика, литературное чтение.

Форма выполнения проекта: распределение по группам (4-5 человек).

Примерная продолжительность проекта: краткосрочный проект: 2-3 урока.

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта: клей-карандаш, ножницы, письменные принадлежности, листы А4, А3.

Содержание:

- Однажды А.П. Чехов сказал: “Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал всё, что он может, как прекрасна, была бы Земля наша”. Много жителей из ближайших домов разделяют его точку зрения и обратились в администрацию города. Граждане хотели бы благоустроить свой двор и попросили помощи в этом. Посмотрите на фотографии, какая детская площадка вам нравится больше? На какой было бы интереснее проводить время?

- Скажите, а нравится ли вам ваш собственный двор?

- Вы попробуете создать проект идеального двора. Для этого вам необходимо стать настоящими подрядчиками. Знаете кто это?

- Подрядчик - это человек, который выполняет определенные операции различного характера по заданию заказчика.

- Сегодня, заказчиками выступают жильцы из домов, у которые бы хотели изменить состояние своего двора. И конечно, заказчиками выступаете вы сами, у каждой группы уже обозначены задания, вам нужно будет выполнить их, для того, чтобы обустроить идеальный двор. Этот проект вы можете предложить своим родителям и поднять вопрос о детские площадки на общедомовом собрании, и возможно именно ваш проект послужит основой для детской площадки.

Желаем вам удачи!

Задание 1.

Определите стоимость затрат, необходимых для благоустройства идеального двора. Занесите результаты ваших расчетов в таблицу «Смета затрат на благоустройство двора».

Воспользуйтесь перечнем оборудования, которые подойдут для благоустройства двора, материалом из справочника “Допустимые материалы для обустройства двора” (Приложение 1), прейскурантом цен из магазина “Забава”.

Таблица 1. Смета

| Смета затрат на благоустройство двора | |||

| Наименование товара | Количество | Цена (за 1 товар) | Стоимость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Общая стоимость покупки | |||

Оборудование, подходящее для благоустройства двора:

Горка

Качели

Песочница

Качалка на пружине

Качалка-балансир

Турник для подтягивания

Карусель

Беседка

Вазоны для цветов

Качеля-гнездо

Полоса препятствий

Скамейка

Урна

Освещение

Игровой комплекс

Забор

Таблица 2. Прейскурант цен из магазина

| Наименование | Цена за одну единицу |

| Горка | Пластиковая - 18 000 руб. Металлическая - 53 000 руб. |

| Качели | Деревянные - 25 000 руб. Пластиковые - 22 040 руб. Качели - диван - 43 000 руб. |

| Песочница | Без навеса -11 280 руб. С навесом - 11 000 руб. |

| Качалка на пружине | На одного человека - 15 700 руб. На два человека - 24 000 руб. |

| Качалка-балансир | 25 000 руб. |

| Турник для подтягивания | 34 310 руб. |

| Карусель | “Дружба” 41 600 руб. “Вертушка” 47 400 руб. |

| Беседка | Восьмигранная - 120 000 руб. Со столиком - 104 964 руб. |

| Вазоны для цветов | 19 800 руб. |

| Качеля гнездо | 15 000 руб. |

| Лазы | 35 000 руб. |

| Скамейка | 12 600 руб. |

| Урна | 5 000 руб. |

| Освещение | 4 600 руб. |

| Игровой комплекс | “Поезд” -23 910 руб. “Корабль” - 180 865 руб. |

| Забор | Цена варьируется в зависимости от периметра площадки |

Задание 2.

Определите, как лучше всего разместить элементы детской площадки, ориентируйтесь на отзывы жильцов и свой личный опыт. В зависимости от этого разместите на плане придомовой территории место расположения каждого объекта. Для этого используйте изображения оборудования подходящего для благоустройства двора из приложения № 2.

Отзывы жильцов:

Макет

Задание 3.

Вы наверняка часто обращаете внимание, что на улицах города есть много дорожных знаков обозначающих как следует себя вести рядом с дорогой.

Все взрослые, и даже дети не умеющие читать, только посмотрев на символы, понимают, как следует себя вести в той или иной ситуации. Вот эти символы и расшифровки к ним.

Таблица символов:

Во двор часто приходят семьи с маленькими детьми, которые ещё только узнают, как следует вести себя в обществе. Создайте подобные знаки поведения во дворе и правила к ним. Для выполнения задания используйте приложение№3.

Пример правила: «Игровое оборудование следует использовать, только, по назначению».

Задание 4.

Чтобы реализовать ваш проект необходимо согласовать его с управляющей компанией. Для этого напишите письмо-обращение, используя структуру письма (представлена ниже).

Не забудьте указать, кто разрабатывал проект, материалы, созданные вами и рекомендации по реализации данного проекта. Для заполнения письма, воспользуйтесь приложением № 4.

Структура письма:

Указано наименование организации, к которой обращаетесь;

Указан почтовый адрес для обратного ответа;

Текст обращение составляется в деловом стиле, с использованием фраз-помощников;

Указана дата и подпись.

При создании письма-обращения, можешь воспользоваться следующими фразами-помощниками:

«Уважаемая, управляющая компания …»

«Просим Вас» + что сделать?

«В результате …» + чего?, «В связи с …» + чем?

«Будем благодарны за помощь в …»

«Готовы предоставить Вам» + что?

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество», «С надеждой на дальнейшее сотрудничество»

«С уважением, ...»

Карточка рефлексии

| Имя ______________________

Ответь, пожалуйста, на вопросы: Тебе понравилось работать в группе? Подчеркнуть свой ответ. ДА НЕТ Понравилась ли тебе тема проекта? _______________________ Какое задание было для тебя самым интересным? Почему? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Какое задание было самым лёгким? Отметь его номер. _______ Какое задание было самым сложным? Отметь его номер. _____ Оцени своё отношение к выполненной работе, раскрасив домик: Всё получилось Были сложности Ничего не получилось |

Укажите знак +, напротив фамилии участника группы, обозначив его вклад в решении проектной задачи.

| Участники группы | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Порода (рубли)

Порода (рубли)