СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические указания к Разделу «Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм изделий» по ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;

Данная методическая разработка предназначена для организации работы на теоретических занятиях и практических работах Раздела 1 «Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм изделий» по МДК.02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий» профессионального модуля ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», направлена на формирование у студентов углубленных знаний в области конструктивного моделирования швейных изделий, развитие мышления и практических навыков по специальности, содержит учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия.

Методические указания содержат исходные данные для проектирования одежды, даны алгоритмы конструктивного моделирования плечевой и поясной одежды, оснащены вопросы формообразования одежды различных форм и силуэтов, задания для лабораторно-практической работы студентов и инструкцию по её выполнению, материалы для самостоятельной работы будут полезны для студентов очной формы обучения, а так же преподавателям дисциплин профессионального цикла.

Просмотр содержимого документа

«Методические указания к Разделу «Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм изделий» по ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;»

Министерство образования Калининградской области

государственное автономное учреждение

Калининградской области

профессиональная образовательная организация

профессиональная образовательная организация

«Колледж сервиса и туризма»

(ГАУ КО ПОО КСТ)

Методические указания

к Разделу 1 «Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм изделий»

по МДК.02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий»

ПМ.02 «Конструирование швейных изделий»

для специальности

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

г. Калининград

2020 - 2021 учебный год

Составлено в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся.

Одобрено:

методическим советом ГАУ КО ПОО КСТ

Рассмотрено:

на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин

и дисциплин профессионального цикла (ТП, ТХ, ПБ, КМ, с, пк)

председатель ПЦК Н.В. Есина

Составитель - Составлено в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся.

Составитель - Н.Ю. Спиридонова, преподаватель ГАУ КО ПОО КСТ

Редакционная коллегия:

Евсеева И.В. – начальник УМО ГАУ КО ПОО КСТ

Колганова А.А. – методист УМО ГАУ КО ПОО КСТ

Есина Н.В. – методист УМО ГАУ КО ПОО КСТ

Данная методическая разработка предназначена для организации работы на теоретических занятиях и практических работах Раздела 1 «Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм изделий» по МДК.02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий» профессионального модуля ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», направлена на формирование у студентов углубленных знаний в области конструктивного моделирования швейных изделий, развитие мышления и практических навыков по специальности, содержит учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия.

Методические указания содержат исходные данные для проектирования одежды, даны алгоритмы конструктивного моделирования плечевой и поясной одежды, оснащены вопросы формообразования одежды различных форм и силуэтов, задания для лабораторно-практической работы студентов и инструкцию по её выполнению, материалы для самостоятельной работы будут полезны для студентов очной формы обучения, а так же преподавателям дисциплин профессионального цикла.

Содержание

|

| стр. |

| Введение | 4 |

| ТЕМА 1. Моделирование одежды. Процесс моделирования | 6 |

| ТЕМА 2. Способы моделирования одежды | 8 |

| ТЕМА 3. Метод конструктивного моделирования. Виды конструктивного моделирования | 14 |

| ТЕМА 4. Проектирование моделей одежды конструктивно-декоративными средствами. Конструктивное моделирование без изменения формы и силуэта изделия: перевод вытачек | 17 |

| ТЕМА 5. Конструктивное моделирование без изменения формы и силуэта изделия: дополнительное членение деталей | 22 |

| ТЕМА 6. Конструктивное моделирование с изменением силуэта изделия, без изменения объёмной формы в области опорных участков исходной конструкции. Способы изменения силуэта в плечевых изделиях. Параллельное и коническое расширение (заужение) деталей | 27 |

| ТЕМА 7. Конструктивное моделирование без изменения формы и силуэта изделия: проектирование складок и сборок | 33 |

| ТЕМА 8. Конструктивное моделирование с изменением силуэта изделия, без изменения объёмной формы в области опорных участков исходной конструкции. Проектирование подрезов на деталях изделия. Проектирование драпировок на деталях изделия | 37 |

| ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. Проектирование плечевых моделей одежды конструктивно-декоративными средствами. Разработка основных элементов модельных конструкций женской одежды без изменения силуэта изделия. Перевод вытачек в прямых силуэтах | 40 |

| ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. Разработка основных элементов модельных конструкций женской одежды с изменением силуэта изделия. Изготовление макетов швейных изделий: плечевые изделия, юбка – баллон, юбка со складками | 48 |

| Список используемой литературы и электронных ресурсов | 54 |

Введение

Практические работы направлены на формирование практических умений необходимых при освоении Раздела 1 «Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм изделий» МДК.02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий» ПМ.02 «Конструирование швейных изделий».

В процессе практических работ студенты выполняют одно или несколько лабораторно-практических заданий под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Содержанием практических работ является решение различного рода задач, в том числе профессиональных (анализ производственных задач и т. п.), работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками и др. Состав заданий для практических работ спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством студентов. Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. Формы организации работы студентов на практических работах могут быть: фронтальная, групповая и индивидуальная. При фронтальной форме организации работ все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. При групповой форме организации работ одна и та же работа выполняется микро группами по 5 человек. При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание.

Выполнение практических работ по МДК.02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий» направлено на формирование общих компетенций:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |

| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |

| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |

| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |

| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |

| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |

| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Выполнение каждой лабораторно-практической работы способствует формированию профессиональной компетенции:

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ:

При выполнении практических работ студент должен

иметь практический опыт:

разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры;

уметь:

использовать методы конструктивного моделирования;

знать:

приемы конструктивного моделирования.

Правила выполнения практических работ:

1. Студент, приступая к выполнению практической работы, должен иметь в наличии: материалы, необходимые для выполнения практических работ.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

Отчет по практической работе выполняется и оформляется каждым обучающимся индивидуально. Оформляются отчеты в на листах формата А4, подшиваются в папку и после ее защиты, которая является обязательной, сдаются преподавателю.

Каждый отчет должен содержать:

1) название лабораторно-практической работы;

2) цель работы;

3) краткую теоретическую часть;

4) ход выполнения работы;

5) вывод по работе, который раскрывает информацию о достижении цели урока.

Практическая работа студент считается выполненной, если:

работа выполнена студентом в полном объеме;

студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

студентом предоставлен отчет о проделанной работе.

Зачет по Разделу 1 МДК.02.02 студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ.

ТЕМА 1

Моделирование одежды. Процесс моделирования

План:

Общие понятия:

1. Моделирование одежды.

2. Техническое моделирование одежды.

3. Конструктивное моделирование одежды.

Цель: Изучить принципы инженерно-художественного проектирования промышленных изделий.

Процесс художественного конструирования - коллективный творческий процесс. В нем органически сочетаются элементы инженерного и художественного конструирования. К решению художественных задач относится создание модной формы и покроя изделия. Нахождение соответствующих пропорций частей и целого. К решению инженерных задач относится грамотное использование приемов конструирования и моделирования для создания конструкции, обеспечивающей правильную посадку изделия на фигуре, удобство в носке и эстетическое соответствие стилю и моде. Для создания модной и удобной конструкции одежды конструктор должен: знать направление моды на текущий и перспективный периоды, уметь анализировать и правильно определять способы создания формы модели с учётом физико-механических и технологических свойств материалов, владеть рациональными методами обработки и сборки изделий. Под термином «моделирование» понимают творческий процесс создания новой модели с учётом её назначения, окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека. В моделировании одежды объектом разработки является форма и силуэт изделия, его покрой, выбор способов формообразования с учётом свойств материалов, композиции элементов, цветового решения.

Техническое моделирование – процесс разработки лекал и образца одежды по первичному образцу модели или по её графическому изображению с использованием конструкции изделия определённого силуэта.

Конструктивное моделирование - модификация исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик (формы, покроя, силуэта, характера поверхности, линий членения и т.д.)

Основные сокращения:

КМ - конструктивное моделирование.

БК - базовая конструкция.

ИК или ИМК - исходная конструкция изделия или исходная модельная конструкция изделия.

КМ выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции или непосредственно на чертеже ИК.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение термину «моделирование одежды».

2. Дайте определение термину «конструктивное моделирование одежды».

3. Дайте определение термину «техническое моделирование одежды».

Способы моделирования одежды

План: Способы моделирования одежды: 1. Формообразования от лоскута ткани. 2. Формообразование при помощи прямого кроя. 3. Формообразование при помощи криволинейного кроя. 4. Формообразование посредством разверток.

Цель: Изучить способы моделирования одежды.

Способы моделирования одежды.

Моделирование, являющееся важнейшим звеном в художественном проектировании швейных изделий, занимается созданием разнообразных форм одежды, а также предусмотренных моделью конструктивных линий, деталей, элементов. Моделирование представляет собой творческий процесс организации швейного материала в соответствии с композиционной идеей костюма.

Главное в моделировании формы одежды – материал, из которого он изготавливается. В зависимости от свойств материала определяется выбор способа образования формы. В каждой фазе исторического развития человек и материал менялись местами – сначала материал диктовал человеку форму одежды и способ ее создания, затем человек занял активную позицию т. е. научился получать материалы с заданными свойствами. С появлением новых материалов формировались и новые способы моделирования одежды.

За всю историю развития цивилизации человечество накопило огромный опыт в формообразовании одежды. Современное моделирование обладает богатым арсеналом приемов формообразования, что делает возможным создание практически любой костюмной формы

Приемы создания формы одежды зависят от характера самой формы, от ее конструкции, от материалов, из которых создается костюм. При всем многообразии приемов и методов моделирования одежды можно выделить 4 основных способов формообразования:

1) от целого лоскута ткани или другого материала;

2) при помощи прямого кроя;

3) на основе криволинейного кроя;

4) посредством разверток.

Все перечисленные способы моделирования принципиально отличаются друг от друга. Рассмотрим подробно каждый из основных способов моделирования.

1. Моделирование от целого лоскутка ткани

Моделирование одежды от целого куска швейного материала является самым древним способом формообразования костюма.

Одежда, созданная от целого лоскута материала, не имеет кроя и не сшивается. Несшитая и некроеная форма одежды встречается в костюмах практически всех народов мира. Идеальным примером несшитой одежды является античный костюм Древней Греции (хитон, гиматий). Прямоугольники ткани искусно драпировались вокруг тела и закреплялись на нем при помощи пряжек (аграфов). Причем, используя различные секреты, древние греки могли из одной исходной формы получать каждый раз новый костюм. Отворачивая часть ткани и подпоясываясь, под грудью или на талии, женщины создавали иллюзию костюма, состоящего из нескольких частей - блузы и юбки (рис. 1). В современном костюме драпированные формы, созданные из целого некроеного лоскута, редко используются как основная одежда. Зато распространено их применение в виде аксессуаров - платков, шалей, палантинов, шарфов, которые могут драпироваться на голове, шее, бедрах, помогая создавать интересные костюмные композиции.

Рис. 1. Примеры одежды, созданной из целого лоскута материала

2. Моделирование при помощи прямого кроя

Формообразование швейных изделий при помощи прямого кроя также является древнейшим способом моделирования одежды. Возник он в местностях с суровым климатом, необходимость защиты тела от холода заставила человека сшивать полотнища ткани, кожи. Меха, чтобы таким образом получить непроницаемую оболочку.

Популярность и широкая распространенность прямолинейного кроя продиктована, с одной стороны, простотой изготовления одежды, с другой экономичностью расхода ткани, так как при таком способе раскроя ткань используется практически полностью, без отходов. При таком способе формообразования получается одежда прямого силуэта, а организация формы одежды в значительной степени зависит от пластических свойств материалов. Прямой крой обеспечивает некоторую свободу облегания одежды, что позволяет создавать изделия без тщательной подгонки по фигуре с определенным размерным диапазоном. Образцом прямокроенной одежды можно считать народный русский костюм. В современном костюме прямой крой в чистом виде используется редко. Условно прямокроенной считается одежда, в которой основные прямые линии кроя сочетаются с некоторыми кривыми линиями (горловина, пройма, окат рукава) (рис. 2). На рисунке 2 изображен народный русский костюм, являющийся образцом прямокроенной одежды.

Рис. 2. Пример прямолинейного кроя:

русская народная женская рубаха Калужской губернии

3. Моделирование на основе криволинейного кроя

В европейском костюме эпохи Средневековья утверждается новая форма одежды, обтягивающая фигуру и подчеркивающая ее строение. В формообразовании костюма начинает складываться новый принцип моделирования, основанный на криволинейном крое, который возникнув приблизительно в X веке первого тысячелетия, продолжал совершенствоваться на протяжении многих веков.

В основу моделирования одежды с помощью криволинейного кроя положен принцип подгонки формы костюма к форме человеческого тела, поэтому необходимо использовать в конструкции изделия множество швов. Линии этих швов проходят по тектоническим точкам тела, по его выступающим и вогнутым поверхностям, а также через границы мышечных и костных соединений. С помощью криволинейного кроя моделируется также одежда, значительно отстоящая от фигуры, имеющая сложный по конфигурации силуэт, статичную форму.

В истории костюма первое десятилетие XX века носит название периода "узкой моды", так как для этого времени характерно плотное прилегание к фигуре. В это время конструкция женской одежды отличается значительной сложностью и фантазией. Все детали кроя имеют сложную конфигурацию и очерчены кривыми линиями (рис. 3а, б). И в наши дни формообразование одежды на основе криволинейного кроя является самым распространенным способом современного моделирования, так как он даст наибольшие возможности получения разнообразных костюмных форм различной стилевой направленности.

Рис. 3. Примеры криволинейного кроя:

а — исторический крой; б — эскизная графика

4. Моделирование посредством разверток.

При моделировании посредством разверток одежда составляется из отдельных модулей, имеющих определенную геометрическую форму, как правило, прямоугольную или треугольную. Этот способ используют при создании одежды из материалов, которые исключают влажно-тепловую обработку, и обладают незначительной растяжимостью. Поскольку вытачки при таком способе исключаются, излишки материала убираются в швы, которым придается большее конструктивное и декоративное значение, чем в одежде из пластичных материалов. Непременным условием создания одежды методом разверток является то, что швы ее не должны проходить по выступающим (тектоническим) точкам тела (рис. 4).

Рис. 4. Развертка формы пальто по линиям членений

Средства формообразования костюма подразделяются:

1) на технологические, основанные на использовании особенностей структуры материалов (раскрой ткани с учетом направления нити; проектирование деформаций по срезам деталей; влажно-тепловая обработка (ВТО) - сутюживание. оттягивание; напыление расплава полимеров; использование прокладочных материалов),

2) конструктивные, с помощью которых создаются развертки поверхности формы на плоскости (швы; членения поверхности; подрезы; вытачки; сборка; мягкие и фиксированные складки; драпировки);

3) комбинированные.

Таким образом: Изучение основ формообразования костюма позволит самостоятельно определиться с выбором приемов и средств формообразования для реализации творческих замыслов по созданию сложных формы моделей одежды.

Контрольные вопросы:

1. Характеристики геометрического вида формы.

2. Свойства массы формы.

3. Роль конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных линий в костюме.

4. Распознавание структуры формы.

5. Характеристика базовая формы костюма.

6. Способы формообразования одежды в современном моделировании?

7. Средства формообразования костюма.

Метод конструктивного моделирования. Виды конструктивного моделирования

План:Виды конструктивного моделирования:

1. Без изменения силуэта и формы изделия (1 вид) 2. С изменением силуэта изделия без изменения объемной формы в области опорных участков (2 вид) 3. Полное изменение объёмной формы, моделирование рукава, линий плеча и проймы в увязке с модифицированным рукавом. Изменение покроя рукава (3 вид) 4. Проектирование одежды другого вида (гибридных конструкций) (4 вид)

Цель: Рассмотреть этапы преобразований базовых конструкций. Изучить виды конструктивного моделирования.

Процесс внесения модельных преобразований может заключаться в некоторых уточнениях базовой основы или в её более или менее значительном преобразовании. В зависимости от степени изменения базовой конструкции можно условно выделить четыре вида конструктивного моделирования.

Новая модель разрабатывается без изменения силуэта и формы. При этом сохраняется конфигурация контурных линий на основных деталях ИК.

Построению или преобразованию подвергаются: размеры и контуры застёжки, лацкана, борта, форма воротника, количество и расположенное петель и пуговиц, расположение и форма карманов. Уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перевод вытачек, проектирование линий членения, объединение деталей (исключение швов) или наоборот

дополнительное их расчленение. Важно отметить, что методы конструктивного моделирования без изменения силуэта позволяют сохранить качество посадки, обеспечиваемое базовой конструкцией.

Основными приёмами изменения силуэта базовой основы являются: коническое и параллельное расширение или заужение деталей на различных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительного членения деталей, так и без него. Преобразованию подвергается конфигурация контуров деталей: средней линии спинки, боковых срезов, срезов рукава. Величины изменений можно определить лишь ориентировочно, так как многие изменения приходится выполнять не имея достаточной информации. Например, по эскизу сложно определить величины прибавок, расширений или заужений на различных уровнях с учётом свойств конкретных материалов. Поэтому методы конструктивного моделирования второго вида требуют обязательной проверки конструкции в макете.

Включает: изменение и перераспределение основной конструктивной прибавки:

- по линии груди для плечевой одежды;

- по линии бёдер для поясной.

Размоделирование вытачек спинки и переда. Моделирование линий плеча и проймы, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой. Изменение покроя рукава, которое предусматривает объёдинение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда.

Включает все перечисленных выше виды КМ с целью получения новых

моделей сложных форм и гибридных конструкций, например комбинезона.

Однако не зависимо от того, какой вид конструктивного моделирования использован для создания конструкции новой модели главное то, что она должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре. Желаемый результат достигается только в том случае, когда соблюдаются следующие условия:

1. Использование апробированной ИК.

2. Сохранение монтажных связей между смежными деталями по изменяемым и новым линиям членения.

3. Сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики конструкции.

Таким образом: Наиболее точными, не требующими проверки конструкции в макете и наиболее часто используемыми, являются приёмы конструктивного моделирования первого вида. Наименее точный метод – разработка одежды другого вида, применяется он крайне редко.

Контрольные вопросы:

1. Назовите виды конструктивного моделирования.

2. Перечислите приёмы конструктивного моделирования без изменения силуэта базовой основы.

3. Перечислите приёмы конструктивного моделирования с изменением силуэта базовой основы.

Проектирование моделей одежды конструктивно-декоративными средствами. Конструктивное моделирование без изменения формы и силуэта изделия: перевод вытачек

План:1.Перевод вытачек

Цель: Рассмотреть приёмы конструктивного моделирования без изменения формы одежды: перевод вытачек.

Перевод вытачек

Данное преобразование может выполнятся на различных деталях одежды (спинке, переде, рукавах, частях юбок и брюк).

При переводе вытачки необходимо соблюдать следующие условия:

- за центр раствора вытачки принимают экстремальную точку, соответствующую центру выпуклости. Если на исходной конструкции эта точка не отмечена, то её положение устанавливают с помощью соответствующего размерного признака Вг2;

- при оформлении сторон (линий стачивания) модельной вытачки её внутренний конец располагают на 1,5-3,0 см от центра выпуклости.

Линию новой вытачки на исходной детали находят, ориентируясь на её положение относительно вспомогательных горизонталей рисунка модели, используя рассчитанный масштаб, угол наклона модельной вытачки.

Максимальная пластичность формы достигается, когда вытачка ориентированна под углом 45 градусов к нитям основы. Вытачки могут быть оформлены по разному:

вариант 1 - с несимметричным оформлением вытачки, он получается если одну сторону вытачки по модели необходимо проектировать определённой конфигурации, такая вытачка делается разрезной;

вариант 2 - симметричное прямыми линиями, наиболее технологичное, этот вариант применяется только в не дорогих изделиях массового производства, поскольку при этом за пределами грудных желёз на деталях образуется излишняя длина или ширина;

вариант 3 - симметричное оформление вытачки с обрисовкой контура выпуклости. В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэта нагрудную вытачку часто подключают к вытачке на талии переходящей в подрез кармана.

Основные направления перевода вытачки на переде показаны на рисунке 5.

Рис. 5 Основные направления перевода вытачки на переде

Существует ряд способов создания объёмной формы в женской одежде:

1. Образование новой вытачки в заданном направлении.

2. Образование несколько вытачек вместо одной.

3. Образование новых вытачек по ломанной или кривой линии.

4. Замена вытачек складками или драпировками.

5. Перенос вытачек в подрезы или швы.

Иллюстрации данных преобразований представлены на рисунках 6-9.

Рис. 6 Простой перевод нагрудной вытачки

Рис. 7 Замена вытачек драпировками

Рис. 8 Перевод нагрудной вытачки в членения

Рис. 9 Перевод нагрудной вытачки в различных направлениях

Контрольные вопросы:

1. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной формы БК?

2. В чем состоит основной прием простого перевода исходной верхней вытачки на переде (спинке)?

ТЕМА 5

Конструктивное моделирование без изменения формы и силуэта изделия: дополнительное членение деталей

План:Дополнительное членение деталей:

1. Продольные линии членения в одежде.

2. Поперечные линии членения в одежде.

Цель: Рассмотреть приёмы конструктивного моделирования без изменения формы одежды: дополнительное членение деталей.

Дополнительное членение деталей

Конструктивные линии членения в одежде в основном можно подразделить на: продольные и поперечные.

1. Продольные линии членения в одежде

В плечевой одежде к продольным линиям членения относятся боковые швы, рельефы, средний шов спинки и вытачки.

Рельефы могут начинаться от линий горловины, плеча, проймы и проходить через наиболее выступающие точки груди и лопаток или смещаться в ту или иную сторону. Построение рельефов начинают с определения положения и конфигурации линий, принадлежащих центральным деталям, так как они с наименьшими неточностями могут быть перенесены с рисунка модели на чертеж. При проектировании вертикальной линии рельефа следует учитывать особенности зрительного восприятия длинных параллельных вертикальных линий: расстояние между ними внизу как бы сокращается. Чем ближе располагаются линии, тем ярче проявляется эта иллюзия. Поэтому линия рельефа проводится не строго вертикально, а слегка отклоняется в сторону бока. Этот прием используется только при проектировании изделий из материалов без выраженного вертикального рисунка.

Для получения наиболее выпуклой формы в области груди и лопаток членение должно проходить через экстремальные точки или в непосредственной близости от них. Смещение рельефов в сторону проймы приводит к уплощению формы и некоторому зрительному ее расширению. Смещение рельефов к средним линиям переда и спинки зрительно сужает фигуру, а при увеличении раствора верхней вытачки позволяет создать или акцентировать форму груди.

Рельефы от плечевого шва (рис. 10) проектируют в соответствии с рисунком модели, начиная с определения положения линии рельефа относительно середины детали, пользуясь при этом масштабом рисунка, углами наклона линии на различных участках.

Рис. 10 Построение линий рельефов на спинке и переде

Для продольного рельефа рекомендуется отклонять его в верхней части на 0,5-1см в сторону проймы, если скос линии плеча близок к естественной типовой. В этом случае рельеф не будет пересекать линию плечевого шва под острым углом. Плечевую вытачку спинки, перемещаемую в рельеф, удлиняют, сохраняя при оформлении линии рельефа ширину спинки в области лопаток. При работе с рельефами изделий прямого силуэта из ткани без рисунка необходимо помнить об иллюзиях восприятия, слегка отклоняя линию рельефа в сторону бока до 1,5 см в пальто. При проектировании вертикальных рельефов специалисты дома моды «Кузнецкий мост» рекомендуют проектировать небольшие до 1 см прогибы на линии талии в деталях боковых частей спинки и переда.

Средний шов спинки в изделии может присутствовать или отсутствовать, в зависимости от модельного решения конструкций одежды.

Верхняя (нагрудная) и плечевая вытачки могут служить и в качестве конструктивно-декоративных линий, подчеркивая своим расположением силуэтное решение модели. Например, наклонные, расходящиеся книзу, вытачки от горловины акцентируют покатость плеч и мягкость силуэта, а вертикальные вытачки от плечевых швов — прямую линию плеч и строгость силуэта.

Вытачки на линии талии позволяют обеспечить равномерное или определяемое проектируемой формой прилегание изделия. Уровень приталивания (т.е. максимальных растворов вытачек) может быть различным. Количество вытачек зависит от модели. Если на переде располагаются две вытачки, то вытачка, расположенная вблизи вертикали, проходящей через центр раствора верхней вытачки, называется передней, а вытачка вблизи вертикали, определяющей ширину переда, — боковой. Наличие двух вытачек на переде целесообразно при значительном выступании груди относительно линии талии. Они используются также во многих классических конструктивных решениях женских пальто, жакетов. Смещение боковой вытачки к передней позволяет в зависимости от раствора и конфигурации сторон подчеркнуть либо, наоборот, смягчить изгибы формы. Смещение боковой вытачки в сторону бокового шва обеспечивает более равномерное прилегание изделия в этой области. Введение боковой вытачки в прямой силуэт позволяет уменьшить объем и придать изящество форме.

При проектировании вытачек следует учитывать свойства материала. Чем хуже формовочная способность материала, короче вытачка и больше ее раствор, тем труднее получить гладкую объемную форму. В конце стачанной вытачки может образоваться слабина, не поддающаяся сутюживанию. Иногда этого можно избежать, оформив стороны вытачки плавными кривыми, сводя угол между ними в конце вытачки к нулю. При обработке вытачек с двумя концами, в которых разность длины линии стачивания и линии сгиба больше некоторой предельной величины, невозможно заутюжить или разутюжить вытачку. Предельная величина зависит от свойств материала, направления и конфигурации сторон вытачки. В этих случаях следует продумать другие варианты обеспечения проектируемой формы. Например, предусмотреть две или несколько вытачек с тем же суммарным раствором либо часть раствора перевести в посадку, либо ввести вместо вытачек швы (т. е. дополнительное членение детали). Несимметричные вытачки с одним концом проектируются разрезными.

2. Поперечные линии членения в одежде

К поперечным линиям членения относятся швы соединения лифа с юбкой, швы кокеток и другие поперечные швы, а также подрезы и вытачки. Любые поперечные линии членения позволяют проектировать от них складки, сборки, воланы, вытачки, карманы, вводить отделочные детали и элементы, использовать различные материалы в одной модели. С линиями кокеток, отчленяющих верхние части деталей лифа, юбки, брюк работают также как и с рельефами. В конструкции с горизонтальной кокеткой вытачку распределяют таким образом, чтобы от вверх приходилось 2/3 её раствора, и 1/3 вниз.

Если линия кокетки расположена выше конца вытачки, закрывают только верхнюю часть вытачки, используя оставшуюся часть для сборок, мягких складок, рельефов.

Для создания приталенных и полуприлегающих изделий с самым разнообразным решением формы ниже линии талии — гладким или рельефным — проектируется членение по линии талии, разделяющее изделие на лиф и юбку. В линию членения может переводиться полностью верхняя вытачка, увеличивая раствор вытачки на линии талии, или вытачка на талии ликвидируется, а ее раствор объединяется с раствором верхней вытачки. В таком случае сложная выпукло-вогнутая форма в области груди и талии образуется за счет одной глубокой вытачки. На юбке в зависимости от проектируемой формы вытачки по линии талии могут переводиться в линию низа, в подрезы, использоваться при разработке различных драпировок. Лиф и юбка могут выполняться из различных видов материалов. Юбки в отрезных по талии изделиях могут быть разнообразных конструкций, в том числе и многослойными.

Различают линии членения, проходящие через экстремальные точки или отстающие от них, это позволяет создавать различные формы изделий.

Мягкие округлые формы, выявляющие контуры фигуры создаются за счёт введения в конструкцию конструктивных членений расположенных вблизи экстремальных точек тела.

Четкие конструктивные формы, несколько сглаживающие контуры формы создаются за счёт отнесения линий конструктивных членений от наиболее выступающих точек на теле человека.

Чем плотнее по степени прилегания и сложнее по форме конструкция изделия, тем больше формообразующих элементов вносят в конструкцию.

Таким образом: Направление и место расположение вытачек и линий членения в деталях модельных конструкций во многом определятся модельными особенностями будущей модели.

Контрольные вопросы:

1. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной формы БК?

2. Чем отличаются технические приемы и конструкция переда при переводе верхней вытачки в швы, проходящие и не проходящие через центр раствора исходной вытачки?

3. Что определяет конфигурацию линий членения основных деталей.

Конструктивное моделирование с изменением силуэта изделия, без изменения объёмной формы в области опорных участков исходной конструкции. Способы изменения силуэта в плечевых изделиях. Параллельное и коническое расширение (заужение) деталей

План:1. Параллельное расширение

2. Коническое расширение

3. Разработка драпировок и подрезов

Цель: Изучить основные приёмы конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции.

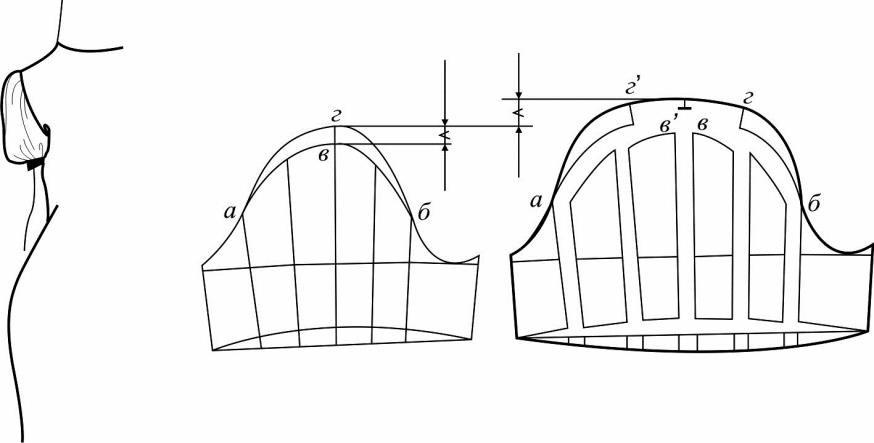

Изменение силуэта происходит за счёт изменения и перераспределения величин основных конструктивных прибавок. Основными приёмами конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции являются параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут, выполнятся как с применением дополнительных членений деталей, так и без них. Расширение и заужение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели. Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и складок на деталях. Преобразуемую деталь с нанесёнными на неё горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей (рис. 11).

Изменение силуэта происходит за счёт изменения и перераспределения величин основных конструктивных прибавок. Основными приёмами конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции являются параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут, выполнятся как с применением дополнительных членений деталей, так и без них. Расширение и заужение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели. Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и складок на деталях. Преобразуемую деталь с нанесёнными на неё горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей (рис. 11).

Рис. 11 Приёмы параллельного расширения рукава

Расширение может быть равномерным и неравномерным. Операцию можно осуществлять и без разрезания исходного лекала. При этом на листе бумаги вычерчивается горизонталь, а на контуре исходного лекала вычерчиваются границы полос, лекала накладывается на подготовленный лист с совмещением конструктивных горизонталей, обводятся контуры первой полосы, лекало передвигается на нужное расстояние по горизонтали, обводятся верхний и нижний участки контура следующей полосы и так далее в соответствии с количеством полос. Окончательные контуры детали оформляются лекальными кривыми (рис. 12).

Расширение может быть равномерным и неравномерным. Операцию можно осуществлять и без разрезания исходного лекала. При этом на листе бумаги вычерчивается горизонталь, а на контуре исходного лекала вычерчиваются границы полос, лекала накладывается на подготовленный лист с совмещением конструктивных горизонталей, обводятся контуры первой полосы, лекало передвигается на нужное расстояние по горизонтали, обводятся верхний и нижний участки контура следующей полосы и так далее в соответствии с количеством полос. Окончательные контуры детали оформляются лекальными кривыми (рис. 12).

Рис. 12 Приёмы параллельного и конического расширения рукава

Если по модели проектируются мягкие складки, рассечение на полосы производится в местах расположения складок и на контуре детали они отмечаются надсечками. Оформление срезов деталей при проектировании складок показано на рисунке 13. Если объёмная форма зафиксирована на каком либо уровне с образованием напуска, изменение формы детали за счёт образования сборок влечёт за собой изменение её размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Параллельное расширение часто используют в комплексе с коническим.

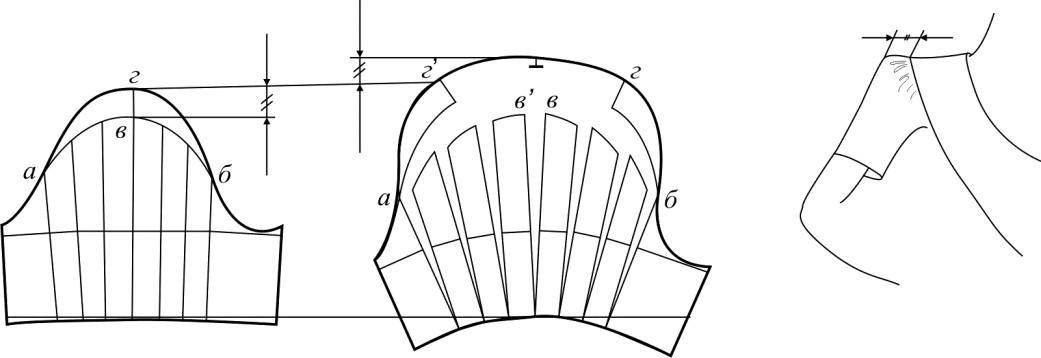

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне - линий плеча, груди, талии, бёдер, коленей и ниже. Приёмы преобразования аналогичны применяемым при параллельном расширении, однако разведение деталей происходит не вдоль горизонтали, а по дуге. Оформление срезов деталей при коническом разведении показано на рис. 14 (а-в).

Рис. 13 Оформление мягких складок на юбке

а

б

Рис. 14 а,б Оформление срезов деталей при коническом расширении

в

Рис. 14 в - Оформление срезов деталей при коническом расширении

Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Величину расширения деталей по периметру низа определяют ориентировочно в соответствии с силуэтом модели на рисунке, либо изучая аналогичные изделия. Если преобразуется исходная деталь с вытачками, её рассечение выполняют через концы вытачек. Вытачки после конического разведения частично или полностью закрываются. При несовпадении линий членения с вытачками БК, последние перемещают и перераспределяют.

Коническое расширение часто используется в комплексе с параллельным.

Эти преобразования рекомендуется разделять на два этапа:

1. Сначала выполнить параллельное расширение.

2. Полученный шаблон рассечь на полосы и произвести коническое расширение.

Можно совместить выполнение этих операций, но при этом строго следить за положением отрезков конструктивных линий.

Более сложная форма одежды, например изделие прилегающее по линии талии и расширенное к низу проектируется с использованием дополнительных членений: продольных или поперечных швов. Линии членения могут не совпадать с линиями исходных вытачек БК на линии талии. Конфигурации модельных линий смежных деталей на участках от линии груди до линии бёдер могут быть как одинаковыми, так и разными. Однако в любом случае сопряжённость длин срезов монтируемых участков уточняют, измеряя их от линии талии и уравнивая с длинной среднего среза.

Те же приёмы используют для конического заужения деталей, заводя друг на друга полосы рассечённых деталей и контролируя одновременно ширину изделия на уровне максимального охватного измерения фигуры. При этом увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые, но в таких моделях они, как правило, заменяются складками либо сборками.

Приёмы конического расширения и заужения находят применение при решении моделей с драпировками, причём само коническое разведение деталей выполняют в процессе КМ на последнем этапе.

Таким образом: Был рассмотрен второй вид конструктивного моделирования и приёмы, которые позволяют изменять силуэт исходной модели. К ним относятся параллельное и коническое расширение.

Контрольные вопросы:

1. Какой основной конструктивный параметр изменяется в модельных конструкциях при изменении силуэтной формы БК?

2. В чем состоят основные приемы параллельного и конического разведения деталей одежды?

Конструктивное моделирование без изменения формы и силуэта изделия: проектирование складок и сборок

План:Проектирование складок.

Цель: Изучить конструктивное моделирование без изменения формы одежды: проектирование складок.

Проектирование складок

При проектировании односторонних и двухсторонних складок (встречных или бантовых) внутри исходной детали её рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис. 15 а) на удвоенную величину глубины складки. Шлицу проектируют, как разрезную одностороннюю складку, у которой срез разреза не стачивают, а обрабатывают (рис. 15 б). Типовое значение глубины складок 6 см для юбки и 8 см для пальто и плаща (рис. 15 в, г). В изделиях из плотных материалов проектируют складки со швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь. Припуск под складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей сточки.

Складки могут располагаться в различных местах деталей, в различных комбинациях и направлениях. Проектирование складок на рукаве представлено на рис. 16. Проектирование складок на переднем полотнище юбки представлено на рис. 17. Глубину складок на юбках обычно уменьшают книзу на 1,0-1,5 см, за исключением изделий из материала с ярко выраженной вертикальной полоской или клеткой. В юбках из материала в клетку или продольную полоску ребра складок проектируют вертикальными, глубину складок — одинаковой на уровне низа и бедер, а раствор вытачек на талии распределяют в линии складок.

Рис. 15 Проектирование складок

Рис. 16 Проектирование складок на рукаве

Рис. 17 Проектирование складок на юбке

Таким образом: Правильное построение складок в модельных конструкциях зависит от грамотно проведённого анализа модели и знания технических требований и норм, предъявляемых к оформлению.

Контрольные вопросы:

1. Какие приемы учитывают при разработке переда женской одежды без вытачек?

2. Какие приемы учитывают при разработке переда детской одежды без вытачек?

Конструктивное моделирование с изменением силуэта изделия, без изменения объёмной формы в области опорных участков исходной конструкции. Проектирование подрезов на деталях изделия. Проектирование драпировок на деталях изделия

План:Разработка драпировок и подрезов

Цель: Изучить основные приёмы конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции.

При проектировании драпировок и подрезов сначала выполняются все предварительные преобразования, абстрагируясь от модельных особенностей: вытачки деталей БК переводят по возможности в срезы, от которых потом формируют подрезы или в модельные линии членения. Оформление срезов деталей при проектировании драпировок показано на рис. 18.

В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы с образованием мягких конусообразных складок-фалд. Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограниченны. Предельно возможная гладкая коническая форма имеет конусность от 3 до 5 градусов, и только жёсткие материалы позволяют увеличивать конусность до 10 градусов без образования фалд (применительно к типовым длинам женских юбок). С увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы уменьшается. Появляются фалды. Количество фалд увеличивается при расположении нити основы под углом 45 градусов (косой крой).

Рис. 18 Оформление срезов деталей при проектировании драпировок

Контрольные вопросы:

1. Какой основной конструктивный параметр изменяется в модельных конструкциях при изменении силуэтной формы БК?

2.Какое наиболее эффективное конструктивное решение вы могли бы предложить для юбки: с гладкой конической формой из очень жесткой ткани; складчатой конической формы из мягкой ткани?

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 Проектирование плечевых моделей одежды конструктивно-декоративными средствами. Разработка основных элементов модельных конструкций женской одежды без изменения силуэта изделия. Перевод вытачек в прямых силуэтах

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования, применяемых при создании типичных элементов модельных особенностей женской одежды без изменения силуэта изделия

Задание:

1. Изучить, проанализировать и систематизировать элементы модельных особенностей женской одежды.

2. Изучить принципы и познакомиться с типичными техническими приемами конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции.

3. Подготовить соответствующую базовую конструкцию основных деталей.

4. Выполнить простой перевод вытачек на полочке и спинке.

5. Оформить дополнительные членения на полочке и спинке.

Пособия и инструменты: лекала деталей переда и спинки женского платья, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.

Методические указания

Работа выполняется студентами индивидуально.

1. Сведения из теории

Перенос модельных особенностей заключается в некоторых уточнениях базовой основы или в её более или менее значительном преобразовании. Технические приемы конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции заключаются изменении внешнего вида модели за счёт различного расположения вытачек, линий карманов, количества и расположения петель и пуговиц, варьирования формой лацкана и борта. В женской одежде используется простой перенос вытачек в заданном направлении и дополнительное членение деталей: построение рельефов, кокеток, подрезов и т.д. техническими приемами конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции.

Перевод вытачки

Перевод вытачки может осуществляться тремя основными способами.

Деталь разрезается в соответствии с новым положением вытачки (рис. 19), стороны исходной вытачки соединяются, при этом вытачка автоматически раскрывается в новом положении.

Рис. 19 Перевод вытачки

На контуре детали (или лекала детали) отмечается положение наружного конца новой вытачки (рис. 20, а, точка М) и обводится участок детали от этой отметки до наружного конца одной из сторон исходной вытачки (от точки М до точки 161). Лекало поворачивается до совмещения конца второй стороны вытачки (точка 161') с отметкой первой стороны (161) и обводится оставшийся участок лекала от исходной вытачки (161, 161') до отметки положения новой вытачки на лекале (точка М, рис. 20, б). Контур детали получается разомкнутым в соответствии с новым положением вытачки; после соединения точек разрыва с центром раствора оформляются стороны новой вытачки (рис. 20, в). Можно использовать не лекала (шаблоны) деталей, а чертежи, на которые наносятся новое положение и линия вытачки. При этом для получения конструкции с переведенной вытачкой копируется контур неподвижного участка, он совмещается с контуром перемещаемого участка в точке второго конца исходной вытачки и обводится оставшаяся часть. Копирование можно выполнять, например, используя прозрачную бумагу.

Рис. 20 Перевод вытачки методом шаблонов

Дополнительное членение деталей

Для создания декоративных линий в одежде вводится дополнительное членение деталей. Каждую линию членения следует, по возможности, использовать для формообразования, например перевести в них частично или полностью растворы вытачек и оформить срезы в соответствии с особенностями модели. С помощью дополнительных членений создаются сложные формы одежды с резким изменением объема на каком-либо уровне. Для создания объемной формы оптимальным является членение, проходящее через экстремальные точки проектируемой поверхности или в непосредственной близости от них. Туда можно полностью перевести растворы вытачек.

Конфигурация конструктивных линий членения. Форма изделия зависит не только от расположения линий членения, но даже в большей степени — от их конфигурации. Благодаря различной конфигурации линий можно получить ту или иную степень прилегания на разных участках в соответствии с проектируемой формой изделия.

Конфигурация линий членения в области опорной поверхности может подчеркнуть или сгладить выпуклость формы. Для акцентирования выпуклости груди используются вытачки или рельефы, направленные из плечевого среза к выступающим точкам груди и оформленные несимметричными кривыми, как показано на рис. 21, а, б, в. Для получения уплощенной формы рельеф из плечевого среза смещается от выступающей точки груди в сторону проймы на 1,5 см и более, а раствор вытачки несколько уменьшается (рис. 22). Стороны вытачек оформляются спрямленными линиями.

Оформление линий членения в приталенных изделиях зависит от уровня и степени максимального прилегания, а также проектируемой конфигурации силуэтной линии.

а б в

Рис. 21 Варианты оформления верхней вытачки (а, б) и рельефа (в) для подчеркивания выпуклости груди

Рис. 22 Варианты оформления линий членения

Построение рельефов (рис. 23). Построение рельефов начинают с определения положения и конфигурации линий, принадлежащих центральным деталям, так как они с наименьшими неточностями могут быть перенесены с рисунка модели на чертеж. При проектировании вертикальной линии рельефа следует учитывать особенности зрительного восприятия длинных параллельных вертикальных линий: расстояние между ними внизу как бы сокращается. Чем ближе располагаются линии, тем ярче проявляется эта иллюзия. Поэтому линия рельефа проводится не строго вертикально, а слегка отклоняется в сторону бока. Этот прием используется только при проектировании изделий из материалов без выраженного вертикального рисунка.

а б

Рис. 23 Перевод вытачек в рельефы:

а — проходящий через экстремальную точку; б — смещенный

2. Порядок выполнения работы

Студентам для лучшего освоения приемов конструктивного моделирования и приобретения необходимых в дальнейшем навыков точной и аккуратной работы рекомендуется перевод и оформление верхней вытачки, рельефов и других элементов выполнять в масштабе 1:1 или 1:4. Оформленные чертежи студенты должны подшить в отчет о работе.

1. Пункты 1,2,3 задания выполнить самостоятельно на основе изучения рекомендуемого материала, а также анализа моделей в каталогах и журналах мод (в порядке домашней подготовки к лабораторной работе).

2. Выполнить простой перевод верхней вытачки на переде и спинке для трёх выбранных моделей. При переводе верхней вытачки полочки в другое положение следует помнить, что внутренний конец вытачки всегда должен быть направлен на центр выпуклости груди. Наружный конец в зависимости от модели может располагаться по-разному: от плечевого среза, срезов горловины, проймы, боковых, линий талии, средней передней и др. Вытачку переводят с помощью шаблона в такой последовательности.

В соответствии с положением вытачки на эскизе модели намечают на контуре шаблона положение наружного конца новой вытачки или линий подреза (если вытачку заменяют сборками, складками). Обводят неизменяемые контуры детали.

Шаблон вращают вокруг центра раствора вытачки до совмещения сторон исходной вытачки; после этого обводят измененные контуры детали. Шаблон целесообразно вращать по часовой стрелке, если новая вытачка располагается слева от исходной вытачки, и против часовой стрелки, если она располагается справа. Таким образом линия полузаноса остается вертикальной.

Отмечают положение наружного конца и проводят линию второй стороны новой вытачки на чертеже полочки путем ее переноса с шаблона.

Окончательно оформляют внутренний конец и стороны вытачки, как показано на рис.21, наружные концы оформляют в зависимости от направления заутюживания вытачки, обозначенного стрелкой.

3. Выполнить дополнительное членение деталей переда и спинки для выбранной одной выбранной модели. При наличии в МК продольных (рельефы) или поперечных швов (кокетки, подрезы) основные детали расчленяются на несколько частей. Если шов проходит через центр раствора исходной вытачки, то в этот шов обычно переводят вытачку.

При наличии шва, не проходящего через центр раствора исходной вытачки, проектируют короткую вытачку от шва членения к центру груди или заменяют ее сборками, посадкой.

Порядок нанесения линии шва и переноса верхней вытачки при наличии шва, проходящего через центр исходной вытачки, остается таким же, как описано выше.

Если шов не проходит через центр исходной вытачки, сначала наносят на шаблон по эскизу модели положение шва и обозначают направление вытачки или сборок, а затем разрезают шаблон, сделанный из бумаги и обводят его контуры на бумаге.

Для закрепления навыков, полученных в процессе выполнения этой работы, в качестве контрольного домашнего задания необходимо выполнить конструктивное моделирование переда нескольких конкретных моделей, например женских блузок.

3.Формулировка выводов

По результатам проделанной работы студенты делают выводы о методах конструктивного моделирования, выбранных ими для преобразования БК в МК.

Контрольные вопросы:

1. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной формы БК?

2. В чем состоит основной прием простого перевода исходной верхней вытачки на переде (спинке)?

3. Чем отличаются технические приемы и конструкция переда при переводе верхней вытачки в швы, проходящие и не проходящие через центр раствора исходной вытачки?

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 Разработка основных элементов модельных конструкций женской одежды с изменением силуэта изделия. Изготовление макетов швейных изделий: плечевые изделия, юбка – баллон, юбка со складками

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования, применяемых при создании моделей женской одежды с изменением силуэта изделия

Задание:

1. Изучить принципы и познакомиться с техническими приемами конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции.

2. Подготовить соответствующую базовую конструкцию основных деталей.

3. Выполнить параллельное и коническое расширение деталей переда, спинки и рукава.

4. Оформить односторонние и двухсторонние складки на юбке.

Пособия и инструменты: лекала деталей переда и спинки женского платья, лекала деталей юбки, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности.

Методические указания

Работа выполняется студентами индивидуально.

1. Сведения из теории

Параллельное расширение деталей

Для создания мягких сборок и мягких складок на деталях используется параллельное расширение деталей. Для этого исходная деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей (рис. 24).

Рис. 24 Параллельное расширение деталей рукава

Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Окончательные контуры преобразованной детали оформляются плавными кривыми. Если по модели на детали проектируются мягкие складки, рассечение на полосы производится в местах расположения складок и на контуре полученной детали они отмечаются надсечками. Следует

иметь в виду, что изменение объема детали обычно происходит не только за счет ее расширения, но и удлинения, что необходимо учитывать при разработке конструкции Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Коническое расширение деталей

В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым при параллельном расширении, однако раздвижение деталей производится не вдоль горизонтали, а по дуге. Причем коническое расширение в чистом виде — это разведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которого начинается расширение (см. рис. 25, а), а параллельно-коническое — с увеличением длины (см. рис. 25, б).

Рис. 25 Коническое (а) и параллельно-коническое (б) расширение деталей

В детали с вытачками ее условное рассечение для расширения выполняется через концы вытачек; после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются. Для того чтобы швы соединения полученных деталей в изделии не перекашивались, линии швов должны иметь одинаковый наклон.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом полосы рассеченных деталей поворачиваются, накладываясь друг на друга, с сохранением длины линии, соответствующей уровню максимального обхватного измерения (например, для юбок — линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы исходных вытачек и образуются новые. Обычно они используются для образования мягких складок и драпировок (рис. 26).

Рис. 26 Проектирование зауженной юбки на основе прямой

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным (как правило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величину расширения определяют ориентировочно по силуэту модели.

Проектирование складок

В простейшем случае мягкие складки или защипы образуются из нестаченных вытачек. При проектировании складок по всей длине на детали намечается место расположения складки, деталь разрезается и раздвигается на требуемое расстояние (удвоенную глубину складки см. рис. 27).

Рис. 27 Проектирование складок на переде

Средняя глубина односторонней складки на уровне линии бедер порядка 6 см. Для уменьшения толщины складок, рационального использования материала, получения декоративного эффекта могут проектироваться вставки (рис. 28).

Рис. 28 Проектирование складок на юбке

2. Порядок выполнения работы

1. Студенты выполняют моделирование в масштабе 1:1 или 1:4. Оформленные чертежи студенты подшивают в отчет о работе.

Пункты 1 и 2 задания студенты выполняют самостоятельно на основе изучения рекомендуемого материала, а также анализа моделей в каталогах и журналах мод (в порядке домашней подготовки к лабораторной работе).

2. В ходе работы необходимо выполнить следующие задания, используя данные таблицы 1:

1-е - коническое расширение деталей платья или пальто полуприлегающего силуэта с дополнительным членением спинки и переда в двух вариантах, т.е. с образованием гладкой конической и складчатой (с фалдами по линиям швов) формы юбки.

2-е - коническое расширение юбки без введения дополнительных швов, с фалдами и с введением двух дополнительных швов (посередине переда и спинки);

3-е – параллельно- коническое расширение рукава.

Таблица 1

Примерные величины припусков на фалды по низу изделия, см

(для тканей средней драпируемости)

| Размер фалды | Расположение фалды | |

| по швам | внутри детали | |

| Небольшой | 4-5 | 5-6 |

| Средний | 6-7 | 7-9 |

| Большой | 8-9 и более | 10-12 и более |

При этом следует иметь в виду, что возможности создания гладких конических форм одежды из текстильных материалов ограничены. Предельно возможная коническая форма имеет конусность, определяемую 4-5° (применительно к размерам женских юбок), и только для очень жестких тканей до 10°. С увеличением длины изделия конусность формы нужно соответственно уменьшать.

4-е – запроектировать односторонние и двухсторонние складки на основе конструкции прямой юбки (количество и расположение складок студенты выбирают произвольно).

3. Формулировка выводов

По результатам проделанной работы студенты делают выводы о методах конструктивного моделирования выбранных ими для преобразования БК в МК.

Контрольные вопросы:

1. Какой основной конструктивный параметр изменяется в модельных конструкциях при изменении силуэтной формы БК?

2. В чем состоит основной прием параллельного и конического разведения деталей одежды?

3. Какое наиболее эффективное конструктивное решение вы могли бы предложить для юбки: с гладкой конической формой из очень жесткой ткани; складчатой конической формы из мягкой ткани?

Список используемой литературы и электронных ресурсов

Нормативная литература:

ГОСТ 17–522–72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» (ОАО «ЦНИИШП»), Москва, 2003г.

Основные источники:

Амирова, Э. К. Конструирование швейных изделий: учебник / Э.К. Амирова [и др.]. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 432 с.

Шершнева, Л. П. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие. / Л. П. Шершнева [и др.]. - М: Форум , 2018.— 271 с.

Дополнительные источники:

Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие / Е. Б. Булатова, М. Н. Евсеева. - М.: Академия, 2004. - 272 с

Кочесова, Л. В. Конструирование швейных изделий. Проектирование современных швейных изделий на индивидуальные фигуры: Учебное пособие. / Л.В. Кочесова, Е.В. Коваленко.- М: Форум , 2020.— 391 с.

Крючкова, Г. Н. Конструирование женской и мужской одежды: учебник /

Г. Н. Крючкова. – М.: Академия, 2015.

Интернет-ресурсы:

MODA.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fashion.ru/. История мировой моды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ocostume.ru.

Картинки по запросу моделирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.google.ru/search.

Техническое моделирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html.

Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/.

1