СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические указания к выполнению практических работ по ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии для специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и предназначены для обучающихся 2 курса указанной специальности.

В методических указаниях дается подробное описание хода выполнения лабораторных и практических работ, рассматриваются теоретические вопросы, наиболее распространенные методы исследования основных физических свойств почвы, приводится список необходимых материалов и оборудования для каждого занятия.

Просмотр содержимого документа

«Методические указания к выполнению практических работ по ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Архангельской области

«Архангельский политехнический техникум»

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

|

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по учебно-производственной работе

___________________ А.В. Афанасьева.

«_____» _______________ 20 _____ г. |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.05 ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИИ

Архангельск 2021

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии для специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и предназначены для обучающихся 2 курса указанной специальности.

В методических указаниях дается подробное описание хода выполнения лабораторных и практических работ, рассматриваются теоретические вопросы, наиболее распространенные методы исследования основных физических свойств почвы, приводится список необходимых материалов и оборудования для каждого занятия.

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический техникум».

Разработчик:

Пантелеева Л. Г., преподаватель ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании предметно-цикловой комиссии дисциплин профессионального цикла и мастеров производственного обучения сферы обслуживания и ландшафтного строительства.

Протокол заседания ПЦК № _____ от «_____»_____________ 20___ г.

Председатель ПЦК: _____________________ /Пантелеева Л. Г./.

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 4

Лабораторное занятие № 1 4

Лабораторное занятие № 2 10

Лабораторное занятие № 3 15

Практическое занятие № 1 17

Практическое занятие № 2 21

Практическое занятие № 3 25

Практическое занятие № 4 28

Практическое занятие № 5 31

Практическое занятие № 6 34

2. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 37

2.1. Основные источники 37

2.2. Дополнительные источники 38

2.3. Интернет-ресурсы 40

Приложение 1.

Приложение 2

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Приложение 8.

Раздел 1. Основы почвоведения

Тема 1.4. Морфология почв

Тема: Определение гранулометрического состава почв полевым и лабораторным методами.

Цель: определить гранулометрический (механический) состав почвы и почвообразующей породы полевым и лабораторным методами.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: почвенные образцы, набор почвенных сит, электронные весы, лабораторная посуда, справочный материал.

Используемые источники:

1. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава [Электронный ресурс]. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 19 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200116022, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

2. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик [Электронный ресурс]. – Введ. 2016-04-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 20 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200126371, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

Краткие теоретические сведения:

Всякая почва состоит из минеральных частиц различной величины и формы. Относительное (в процентах) содержание в почве минеральных частиц различной крупности называется механическим (гранулометрическим) составом. Существует несколько способов определения механического состава почв: при помощи сит, путем отмучивания в воде частиц различной крупности, пипеточный метод, основанный на различной скорости падения в воде частиц различной величины, наконец, полевой метод.

При полевом методе определения механического состава пользуются двумя приемами: сухим и влажным. При сухом способе берется комочек почвы, делается попытка раздавить его, по прилагаемому усилию судят о механическом составе. При влажном способе берется щепотка растертой почвы, слегка увлажняется, разминается, доводится до тестообразного состояния, скатывается шарик, шнур, кольцо.

Таблица 1. Морфологические особенности образца при применении полевого метода определения гранулометрического (механического) состава.

| Морфологические особенности образца при надавливании | Морфологические особенности образца при скатывании | Группы и подгруппы механического состава | ||

| рассыпается на отдельные частички | не скатывается в шарик |

| песок | |

| ссыхается в непрочные комки, распадающиеся при легком прикосновении | очень трудно скатывается в шарик, легко разваливается на механические элементы |

| легкая супесь | супесь |

| скатывается только в шарик, который при скатывании в шнур рассыпается и разваливается |

| тяжелая супесь | ||

| комочек почвы распадается при небольшом усилии | скатывается в шарик и шнур, который разваливается на отдельные сегменты при сворачивании в кольцо |

| легкий суглинок | суглинок |

| комочек почвы раздавливается с трудом | скатывается в шарик и шнур с утончающимися концами, который при сворачивании в кольцо дает трещины и разваливается на сегменты |

| средний суглинок | |

| комочек не раздавливается | скатывается в шарик и шнур с утончающимися концами, который при сворачивании в кольцо не разваливается, но дает трещины различной глубины |

| тяжелый суглинок | |

| комочек не раздавливается | скатывается в шарик и шнур с утончающимися концами, который при сворачивании в кольцо не разваливается, но дает одну-две неглубокие трещины |

| легкая глина | глина |

| скатывается в шарик и шнур с утончающимися концами, который при сворачивании в кольцо не разваливается и не дает трещин |

| тяжелая глина | ||

В лабораторных условиях применяется ситовый метод определения гранулометрического состава. Этот метод широко применятся для определения гранулометрического состава песчаных и супесчаных почв. Разделение материала на гранулометрические фракции осуществляется при помощи стандартного набора сит с последующим взвешиванием выделенных фракций. Для этого используют стандартные наборы сит с величиной отверстий 10; 7; 5; 3; 1; 0,5; и 0,25 мм с поддонником и крышкой.

Ход работы:

Определение гранулометрического состава полевым методом.

1. Небольшое количество почвенного материала (объем одной чайной ложки), очистить от посторонних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки камней, угольки и т.д.), аккуратно растереть в фарфоровой ступке до однородной рассыпчатой массы и смочить водой из мензурки или колбы до густой вязкой (тестообразной) консистенции.

2. Полученную массу скатать в шарик диаметром около 1,5–2 см.

3. Шарик раскатать на более или менее ровной поверхности (стол, тетрадная поверхность, ладонь и т.д.) в шнур длиной около 5 см и равномерной толщиной около 4–5 мм.

4. Полученный шнур аккуратно согнуть в кольцо также на более или менее ровной поверхности (стол, тетрадная поверхность, ладонь и т.д.). Не допускается сгибание в кольцо пересохшего или переувлажненного шнура: если шнур высох, то необходимо добавить немного воды и раскатать материал вновь, если он переувлажненный – слегка обдуть его для испарения воды с поверхности.

5. По характеру раскатывания материала в шнур, его морфологии, наличию и густоте трещин на нем определить принадлежность изучаемого почвенного материала к той или иной группе (подгруппе) механического состава (таблица 1).

6. Для надежности определения механического состава и исключения случайного результата, необходимо провести описанную выше процедуру не менее двух-трех раз для каждого почвенного образца.

7. Отработанный почвенный материал поместить в мусорную корзину. Не допускается смешивать его с остатками почвенного образца!

8. Итоговый результат для каждого генетического горизонта (подгоризонта) вписать в таблицу 2:

Таблица 2. Результаты исследования почвенного образца

| Метод определения | Полученный результат | Образец почвы |

| Сухой |

|

|

| Влажный |

|

|

Определение гранулометрического состава лабораторным методом.

1. Почвенный образец растирают в фарфоровой ступке пестиком, чтобы разрушить агрегаты.

2. Из исследуемой почвы отбирают среднюю пробу методом квартования. Для этого тщательно перемешанный образец высыпают на лист бумаги и распределяют тонким слоем в виде более или менее ровного круга. Затем линейкой круг делят на четыре равные части, квадранты. Первый и третий квадранты удаляют, а оставшийся материал вновь квартуют. После двух-трехкратного квартования от средней пробы на технических весах берется навеска в 100 г.

3. Проверив правильность расположения сит в наборе, навеску высыпают на среднее сито, набор закрывают крышкой и встряхивают в течении 10-20 минут. При этом набор сит должен быть расположен с наклоном то в одну, то в другую сторону, чтобы частицы почвы не застревали у края.

4. Заготавливают восемь пакетиков, которые взвешивают на весах. На каждом пакетике подписывают размер фракции и его массу.

5. Из каждого сита (начиная с сита с отверстиями 10 мм) высыпают на бумагу частицы почвы. Мелкие частицы на ситах 0,5 и 0,25 мм вычищают жесткой кисточкой. Материал для каждого сита переносят в пакетик, после этого определяют массу пакетика с содержимым и записывают на пакетике.

6. Находят массу гранулометрической фракции для этого из массы фракции с пакетиком вычитают массу пустого пакетика.

7. Полученные величины заносят в таблицу 3 и суммируют. Сумма должна быть не менее 95,5 г. Величины в граммах одновременно представляют содержание отдельных фракций в процентах.

Таблица 3. Результаты исследования почвенного образца

| Фракция частиц, мм | Масса, г | Содержание, % |

| 10 |

|

|

| 10-7 |

|

|

| 7-5 |

|

|

| 5-3 |

|

|

| 3-1 |

|

|

| 1-0,5 |

|

|

| 0,5-0,25 |

|

|

| 0,25 |

|

|

| Сумма |

|

|

8. Данные таблицы наносят на график. На абсциссе графика откладывают величины частиц в мм, а по ординате их содержание в процентах от массы навески. Полученные на графике точки соединяют в кривую, конфигурация которой характеризует гранулометрический состав.

Лабораторное занятие № 2Тема: Морфологическое описание почвенного образца.

Цель занятия: определить строение профиля образца почвы и дать ей название на уровне типа и разновидности.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: коробочные почвенные образцы, палочки стеклянные, шпатели, справочный материал.

Используемые источники:

1. Апарин, Б. Ф. Почвоведение [Текст] : учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС СПО по специальностям «Лесное и лесопарковое хозяйство», ОП.03. «Почвоведение»; «Садово-парковое и ландшафтное строительство», ОП.05. «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» / Б. Ф. Апарин. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2019. – 253, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., табл. – (Профессиональное образование. Лесное хозяйство и ландшафтное строительство).

2. Почвоведение : учебник для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев [и др.] ; ответственный редактор К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 427 с. – (Профессиональное образование).

Краткие теоретические сведения:

К основным морфологическим признакам почв относятся следующие свойства: строение генетического почвенного профиля, мощность почвы и ее отдельных горизонтов, окраска, структура, сложение, новообразования и включения, характер перехода между горизонтами.

Почвенный профиль – совокупность генетических горизонтов, сформировавшихся в процессе почвообразования.

Генетические горизонты – однородные слои, в определенном порядке слагающие почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим признакам (цвет, окраска, гранулометрический состав, структура).

Характер перехода горизонтов имеет важное генетическое и диагностическое значение, так как он определяет степень выраженности горизонтов и общий облик почвенного профиля. Различают следующие типы переходов горизонтов почвы:

резкий – смена одного горизонта другим происходит на протяжении не более 2 см;

ясный – смена горизонта находится в пределах 2–5 см;

постепенный – смена горизонта находится в пределах более 5 см.

Цвет почвы – один из важнейших морфологических признаков, по которому часто дают ее название (чернозем, подзол, серозем, каштановая почва и т. д.). Цвет зависит от наличия в генетических горизонтах почвы тех или иных химических и органических соединений. Так, черный цвет определяется наличием в почве гумуса. Если гумуса в почве содержится более 10 %, она имеет интенсивно черный цвет, 6–7 % – темно-серый, 3–4 % – серый или серо-бурый.

Цвет почвы меняется в зависимости от ее влажности и структуры. Влажная почва всегда имеет более темный цвет, чем сухая, а измельченная – более светлый. Поэтому цвет почвы нужно определять в разрезе, а не в образцах, тем более измельченных. Нельзя путать цвет почвы и окраску.

Окраска почвы – характер проявления и распределения цвета. Окраска горизонтов может быть однородной, когда весь горизонт имеет одинаковый цвет, и неоднородной, когда отдельные участки горизонта резко отличаются по цвету. Неоднородная окраска может быть пятнистой, крапчатой, полосчатой, мраморовидной, языковатой. Если интенсивность окраски меняется к верхней или нижней границе горизонта, это надо отметить при описании.

Почвенная структура – это совокупность отдельностей (агрегатов) почвы различной величины, формы и прочности, на которые способна распадаться почва. Если почва не распадается на естественные структурные отдельности, а имеет сыпучее состояние, то ее называют бесструктурной раздельно-частичной (песок, пыль). Если почва выламывается большими глыбами произвольной формы, то она бесструктурно-массивная. Для определения структуры почвенный образец с ненарушенной структурой берут в руки, встряхивают на ладони или слегка надавливают на него и смотрят на отдельности, положив их на миллиметровую бумагу. По размерам и форме отдельностей, на которые распадается почва, используя рисунок 2 (смотри Приложение 2), дают название структуры.

Пористость – наличие промежутков (полостей) между агрегатами и внутри них, заполненных воздухом или почвенным раствором. Внутриагрегатные поры по размерам делятся на:

- очень тонкие – диаметр их до 1 мм;

- тонкие – 1–3 мм;

- средние – 3–5 мм;

- крупные – более 5 мм.

По форме поры бывают сферические и эллиптические, неправильной формы и трубчатые (цилиндрические).

Межагрегатные поры (или трещины) делятся только по размеру:

- тонкие – ширина трещин 1–3 мм;

- средние – 3–10 мм;

- крупные – более 10 мм.

Новообразования – морфологически оформленные выделения и скопления веществ, резко отличающиеся по составу и сложению от вмещающей их почвенной массы. Они формируются в почве под воздействием почвообразовательного процесса и являются важным диагностическим признаком для определения типа, подтипа, рода и вида почв. Различают новообразования химические и биологические (по С.А. Захарову).

Включения – это случайные органические и минеральные тела или предметы в почве, генетически не связанные с почвообразовательным процессом. К ним относят случайно рассеянные в почве или являющиеся частью почвообразующей породы тела – обломки кирпича, кусочки угля, валуны, галька, камни, органические остатки – раковины, кости животных, остатки стеблей, корней, стволов деревьев и т. д. Многие включения являются инертными телами в процессе почвообразования, однако по ним можно судить о возрасте и о генезисе материнских пород.

Ход работы:

1. Согласно своему варианту (Приложение 1) провести описание морфологических признаков последовательно в каждом горизонте, начиная с верхнего горизонта. Следует описывать признаки в единой последовательности:

- мощность горизонта (использовать сведения о границах горизонта с этикетки на коробке, записать в виде морфометрической формулы);

- окраска;

- структура;

- порозность;

- новообразования;

- включения.

Пример описания почвенного образца смотри в Приложении 2.

2. Результаты описания морфологических признаков занести в таблицу 4.

Таблица 4. Бланк описания образца почвы

| Почвенный горизонт (подгоризонт) | Морфологические признаки почвенного горизонта (подгоризонта) |

|

| окраска и ее пятнистость:

механический состав:

особенности химико-минералогического состава:

структура:

новообразования:

pH: |

|

| … …

|

|

| … … |

3. По совокупности выделенных генетических горизонтов (подгоризонтов) образца почвы и соответствующим им морфологическим признакам дать название почвы на уровне типа и разновидности.

Для определения названия почвы на уровне типа установленный профиль сопоставляется с профилями типичных автоморфных почв, информацию о которых можно найти как в учебной [1; 2], так и в специальной научной литературе. Сопоставление проводится с профилями автоморфных почв Восточно-Европейской равнины (зоны тундры, тайги, смешанных лесов, широколиственных лесов, лесостепи, степи и полупустыни).

Тема 1.6. Химические свойства почвы и ее плодородие. Бонитировка почв.

Тема: Определение кислотности почвы.

Цель: определить актуальную кислотность почвенного образца химическим способом.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: химическая посуда, весы технические, вода дистиллированная, универсальный индикатор, справочные материалы.

Используемые источники:

1. Апарин, Б. Ф. Почвоведение [Текст] : учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС СПО по специальностям «Лесное и лесопарковое хозяйство», ОП.03. «Почвоведение»; «Садово-парковое и ландшафтное строительство», ОП.05. «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» / Б. Ф. Апарин. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2019. – 253, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., табл. – (Профессиональное образование. Лесное хозяйство и ландшафтное строительство).

2. Почвоведение : учебник для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев [и др.] ; ответственный редактор К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 427 с. – (Профессиональное образование).

Краткие теоретические сведения:

Актуальная кислотность и щелочность почв обусловлены присутствием в растворе диссоциированных ионов Н + и ОН- , измеряются электрометрически и обозначаются водородным показателем рН, который представляет собой отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов. У воды количество диссоциированных Н + и ОНсоставляет по 10-7 моль/л, соответственно отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода – рН=7. При увеличении концентрации ионов водорода величина рН уменьшается. При рН 7 – почва является щелочной, а при рН

Ход работы:

1. Согласно своему варианту (Приложение 1) выбрать почвенный образец для анализа.

2. Небольшое количество почвенного материала (объем 1,5-2 чайных ложки), взятое из отдельного генетического горизонта (подгоризонта) образца почвы, очистить от посторонних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки камней, угольки и т.д.), аккуратно растереть пестиком в фарфоровой ступке до максимально возможной однородной рассыпчатой массы.

3. Рассыпчатую почвенная массу (25 г) поместить в коническую колбу емкостью 250 см3. Колбу наполовину (125 г) залить дистиллированной водой, после чего содержимое колбы несколько раз аккуратно взболтать и отстоять 5-10 минут.

4. Полученную после отстаивания водную вытяжку отфильтровать через беззольный фильтр в стеклянной воронке.

5. Отфильтрованную водную вытяжку (5 см3) налить в пробирку и добавить в нее около 0,25 см3 универсального индикатора, вследствие чего полученная смесь окрашивается в определенный цвет.

6. Пробирку со смесью встряхнуть несколько раз для равномерного распределения окраски.

7. По полученной равномерной окраске определить полученную ориентировочную величину (градацию) кислотности водной вытяжки по рисунку1 в Приложении 1.

8. Полученный результат вписать в таблицу 5.

Таблица 5. Актуальная кислотность почв.

| Почва | Горизонт, глубина, см | pH | Название по уровню кислотности |

|

|

|

|

|

Раздел 2. Основы земледелия.

Тема 2.1. Севообороты и система земледелия

Тема: Составление схем севооборотов и ротационных таблиц для культур, используемых в озеленении.

Цель: составить схемы севооборотов и ротационных таблиц для культур, используемых в озеленении.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: справочные материалы.

Используемые источники:

1. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование и Биология» / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2013. – 173 с. : ил., табл.

2. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Древоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

3. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Цветоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Юочкоа. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с., [16] с. цв. вкл. : ил.

Краткие теоретические сведения:

Севооборот – это система непрерывного выращивания на одной и той же площади стандартного посадочного материала в требуемом количестве и необходимого ассортимента. Он предусматривает разбивку территории посевного отделения открытого грунта, школ, черенкового отделения на поля и распределение выращиваемых пород по полям с установлением определенного порядка чередования их между собой во времени.

Чтобы восстанавливать структуру, повышать плодородие и улучшать физические свойства почвы, проводить борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, одно или два поля содержат под паром.

Вид пара (паров), вводимых в севооборот, выбирают с учетом природной зоны, физических и химических свойств почвы, степени засоренности и других факторов. В засушливых условиях степной и лесостепной зон используют черный пар. В менее засушливых районах, в зоне смешанных лесов, средней и южной подзонах тайги применяют ранний и сидеральный пары, а в северной подзоне тайги, где условия для накопления сидератами зеленой массы менее благоприятны, только ранний пар.

Для определения количества полей в севообороте к возрасту сеянцев прибавляют одно или два поля, отводимые под пар. Если на одном поле выращивают сеянцы разного возраста, то количество полей в таком севообороте устанавливают по наибольшему возрасту. В этом случае часть поля, освобождающаяся после выкопки сеянцев меньшего возраста, будет находиться под паром в течение 2-х лет. Примерные сроки выращивания посадочного материала в декоративных питомниках приведены в Приложении 3.

В севообороте с одним паровым полем при слабом разрастании сорной растительности можно через ротацию производить замену раннего пара на сидеральный и наоборот. При двух паровых полях в севообороте сначала размещают ранний пар, а потом сидеральный.

Период, в течение которого посадочный материал разных возрастов и пары пройдут через все поля, называется ротацией севооборота. Он равняется числу полей в севообороте.

При выращивании в севообороте сеянцев или саженцев нескольких пород предусматривают культурооборот, т.е. через каждую ротацию их меняют местами.

В школьных отделениях питомников также применяют систему севооборота.

Как правило, в I школе кустарники выращивают до общего пятилетнего возраста:

- быстрорастущие 2 года (жимолость татарская, карагана древовидная, бузина красная и черная, жимолость обыкновенная, ирга обыкновенная, калина обыкновенная, лапчатка кустарниковая, лох узколистный, ракитник «Золотой дождь», рододендрон даурский, спирея дубравколистная, спирея средняя и др.);

- умеренно- и медленнорастущие 3 года (барбарис обыкновенный, бересклет бородавчатый, бирючина обыкновенная, бобовник, боярышник обыкновенный, бузина канадская, дейция изящная и шероховатая, дерен белый и красный, жасмин многоцветковый, калина гордовина, кизил, кизильник блестящий и обыкновенный, лох серебристый, олеандр, сирень обыкновенная, смородина черная и золотая, снежноягодник кистистый, шиповник морщинистый, туя, можжевельник).

Во II школе растения доращивают до семи-восьмилетнего возраста, т.е. еще 2-3 года. Это делается в том случае, если посадочный материал предназначен для получения архитектурных форм или ремонта существующих насаждений.

Быстрорастущие деревья (клен ясенелистный, береза, ясень американский, тополя, ивы и др.) выращивают в I школе пять-шесть лет. Такие деревья готовы к высадке на объекты озеленения как растения I-II стандартных групп. Если надо получить растения IV-V стандартных групп, деревья пересаживают в школу длительного выращивания (ШДВ), где и доращивают еще около шести лет.

Медленно- и умереннорастущие деревья (клен остролистный, липа, дуб, ель, пихта, вяз, ясень обыкновенный, яблони) в I школе выращивают четыре-пять лет. Далее их пересаживают во II школу также на четыре-пять лет. Для выращивания растений IV-V стандартных групп деревья из II школы пересаживают в школу длительного выращивания, где доращивают, как и быстрорастущие деревья.

Ход работы:

1. Согласно своему варианту получить исходные данные для выполнения задания (Приложение 3).

2. Пользуясь справочным материалом [1; 2; 3], определить количество полей в севообороте для каждого отделения декоративного питомника.

3. Выбрать вид пара с учетом природной зоны.

4. Составить схему приведения полей к севообороту при первичном освоении площадей (таблица 6) и ротационные схемы (таблица 7) в процессе выращивания посадочного материала (NB: и для посевного отделения, и для школ!). Пример схем смотри в Приложении 3.

Таблица 6. Схема приведения полей к севообороту при выращивании …

| Годы приведения полей к севообороту | Поля севооборота | ||

| I | II | … | |

| 1 |

|

|

|

| 2 |

|

|

|

| … |

|

|

|

Таблица 7. Ротационная схема севооборота при выращивании …

| Годы ротации | Поля севооборота | ||

| I | II | … | |

| 2022 (1) |

|

|

|

| 2023 (2) |

|

|

|

| … |

|

|

|

Тема 2.2. Системы обработки почв

Тема: Составление системы обработки почвы под декоративные цветочные и древесно-кустарниковые культуры, использующиеся в озеленении.

Цель: составить систему обработки почвы под декоративные цветочные и древесно-кустарниковые культуры, использующиеся в озеленении.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: справочные материалы.

Используемые источники:

1. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование и Биология» / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2013. – 173 с. : ил., табл.

2. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Древоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

3. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Цветоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Юочкоа. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с., [16] с. цв. вкл. : ил.

Краткие теоретические сведения:

Выращивание декоративных растений в садово-парковом строительстве может осуществляться с двумя целями: озеленением объектов и разведением растений в питомниках с различными целями. В любом случае, это требует применения системы обработки почвы.

Различают обработку почвы при первичном освоении площади под культуры и в севооборотах.

Обработка почвы при первичном освоении площади в Нечерноземье направлена на окультуривании почв и включает в себя следующие операции: формирование пахотного слоя, накопление гумуса, образование структуры, улучшение водно-воздушных свойств. Это достигается путем вспашки с оборотом пласта, комбинированной вспашкой, внесением удобрений под вспашку, посевом сидератов и др. Глубина вспашки зависит от начального содержания гумуса в почве и приведена в таблице 8.

Таблица 8. Глубина вспашки при основной обработке

|

| Содержание гумуса, % | |||

| 0-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-2,5 | 2,6-3,0 | |

| глубина вспашки, см | 15 | 16 | 17 | 18 |

Если площади под объект ландшафтного строительства или декоративный питомник представлены бывшими сенокосными угодьями, пустырями, пастбищами, залежными и целинными землями, их обрабатывают по системе зяблевой обработки, включающей лущение и зяблевую вспашку.

Обработка почвы в севооборотах состоит из основной и предпосевной. Основная обработка в зависимости от лесорастительной зоны и почвенных условий проводится по системе чистого или сидерального паров. В чистом пару поле до посева и посадки древесных растений не занимается какой-либо другой культурой. Различают два вида чистого пара: ранний (весенний) и черный (осенний). Ранний пар используют во всех природных зонах при весенней выкопке посадочного материала. Технология обработки почвы включает: вспашку с оборотом пласта и рыхление подпахотного слоя с одновременным боронованием зубовыми боронами после выкопки посадочного материала; 3-кратную летнюю послойную культивацию на глубину 8-10 - 12 см, а в лесостепной и степной – 4-кратную культивацию на глубину 12-10-8-6 см; осеннюю безотвальную вспашку на полную глубину.

Сидеральный пар используют для обогащения почвы органическим веществом, биологическим азотом и улучшения ее физико-химических свойств. С этой целью на паровых полях высевают семена сидератов. Сидеральный пар включает следующие технологические операции: вспашку с оборотом пласта после выкопки посадочного материала, боронование зубовыми боронами, посев сидератов на глубину 2-3 см в зависимости от размера семян, скашивание (прикатывание) и измельчение сидератов, запашку зеленой массы на глубину 15-18 см, двукратное дискование почвы.

Предпосевная обработка почвы направлена на создание хорошо разрыхленного верхнего слоя и выравнивание поверхности почвы. С этой целью перед посевом семян проводят культивацию почвы на глубину 10-12 см или фрезерование с последующим боронованием зубовыми боронами на 5-6 см. На осевших и заплывших за зиму почвах делают безотвальную вспашку на 18-20 см с одновременным боронованием. По окончании этих операций поле выравнивают шлейф-бороной.

На объектах ландшафтного строительства после посадки декоративных цветочных и древесно-кустарниковых растений обработка почвы ведется вручную или средствами малой механизации и заключается в рыхлении, удалении сорняков и поддержании плодородия путем внесения удобрений.

Ход работы:

1. Согласно своему варианту получить исходные данные для выполнения задания (Приложение 4).

2. Пользуясь расчетами в практическом занятии № 1, справочным материалом [1; 2], разработать систему первичной обработки почвы под строительство декоративного питомника и заполнить таблицу 9.

Таблица 9. Технология первичного освоения площадей под садово-парковый объект / декоративный питомник

| Виды работ, технологические операции | Глубина обработки, см | Сроки выполнения | Орудия и механизмы | Тракторы |

| Вид площади* | ||||

| Первый год – подготовительные работы** | ||||

| 1 … | … | … | … | … |

| 2 … | … | … | … | … |

| Второй год – черный пар*** | ||||

| 1 … | … | … | … | … |

| Третий год – сидеральный пар*** | ||||

| 1 … | … | … | … | … |

| Четвертый год – предпосевная обработка почвы | ||||

| 1 … | … | … | … | … |

* – согласно заданию; ** – если требуются; *** – согласно заданию

3. Пользуясь справочным материалом [3], разработать систему выращивания саженцев декоративных цветочных культур в питомнике. Результаты представить в таблице 10.

Таблица 10. Технология выращивания саженцев в древесной школе / школе кустарников

| Технологические операции | Возраст саженцев | |||

| однолетние | двухлетние | … | ||

| 1. Посадка | а. вид и возраст посадочного материала |

|

|

|

| б. размещение: - схема посадки - шаг посадки, м - густота, тыс. шт./га - сажалка |

|

|

| |

| в. время посадки |

|

|

| |

| 2. Уходы | а. полив: - количество - норма, м3/л |

|

|

|

| б. рыхление: - количество - глубина, см - марка орудия |

|

|

| |

| в. подкормка: - первая - вторая - орудие |

|

|

| |

Тема 2.3. Сорные растения и борьба с ними

Тема: Расчет норм расходов гербицидов для борьбы с сорной растительностью на цветочных и декоративных культурах.

Цель: рассчитать нормы расходов гербицидов для борьбы с сорной растительностью на цветочных и декоративных культурах.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: справочные материалы, калькуляторы.

Используемые источники:

1. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование и Биология» / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2013. – 173 с. : ил., табл.

2. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Древоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

3. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Цветоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Юочкоа. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с., [16] с. цв. вкл. : ил.

4. Третьяков, Н. Н. Основы агрономии [Текст] : учебник / Н. Н. Третьяков [и др.]. – М. : ИРПО ; Изд. центр «Академия», 1998. – 360 с.

Краткие теоретические сведения:

При многолетнем существовании цветников и газонов на садово-парковых объектах и при эксплуатации площадей питомников происходит накопление количества и видового состава сорной растительности. Это приводит к снижению декоративности цветников, угнетению роста культурных растений и снижению выхода с единицы площади сеянцев и саженцев и их качества в питомниках.

При небольших площадях элементов садово-паркового ландшафта борьбу с сорняками ведут вручную и средствами малой механизации (выпалывают). Однако на газонах больших площадей и в питомниках для этих целей рационально использовать гербициды – специальные химические вещества избирательного действия. Часто их применяют совместно с агротехническими приемами: лущением, культивацией, вспашкой.

В таежной зоне наибольшее распространение получили следующие многолетние сорняки, которые хорошо размножаются семенами и вегетативными органами:

- корневыми отпрысками – бодяк полевой, осот полевой, щавель малый, вьюнок полевой;

- корневищами – пырей ползучий, тысячелистник, хвощ полевой, мать-и-мачеха;

- наземными органами – лапчатка гусиная, лютик ползучий;

- клубнями – мята полевая.

Из многолетних сорняков, хорошо размножающихся семенами, но слабо вегетативными органами, встречаются такие как подорожник, щавель кислый и конский, одуванчик обыкновенный. Значительный вред посевам наносят и 1-2 летние сорняки (сурепка, лебеда, пастушья сумка, фиалка трехцветная, пикульник, мокрица и др.), которые ежегодно продуцируют огромное количество семян.

Но характеру действия на растения гербициды подразделяют на избирательные и общеистребительные. Первые в определенных дозах вызывают гибель сорных растений и не повреждают сеянцы и саженцы древесных растений, а вторые поражают как культурные, так и сорные растения. И те и другие гербициды могут быть контактного и системного действия. Контактные гербициды вызывают отмирание тех частей растений, которые оказываются с ними в непосредственном контакте. Гербициды системного действия, попадая на листья или в корни растений, передвигаются по сосудисто-проводящей системе и, достигая жизненно важных органов и тканей, вызывают их отмирание.

Рекомендуемые гербициды и нормы их по действующему веществу приведены в Приложении 5.

Ход работы:

1. Согласно своему варианту получить исходные данные для выполнения задания (Приложение 5).

2. Пользуясь справочным материалом [1; 2; 3; 4], разработать систему борьбы с сорной растительностью и представить ее в виде таблицы 11. Пример заполнения таблицы представлен в Приложении 5.

Расчет нормы расхода технического препарата провести по формуле:

,

,

где Д1 – норма технического препарата, кг/га; Д – норма действующего вещества, кг/га; П – содержание действующего вещества в техническом препарате, %.

Таблица 11. Применение гербицидов при выращивании газона / в севообороте посевного отделения питомника

| № полей | занятость полей | виды сорняков | гербицид | норма на 1 га | кол-во обработок | потребное кол-во | ||

| форма использования | д.в., кг | т.п., кг | жидкость, л | |||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Раздел 3. Основы агрохимии

Тема 3.1. Питание растений

Тема: Определение недостатка элементов минерального питания растений по внешним признакам.

Цель: научиться определять недостаток различных элементов минерального питания растений по внешним признакам.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: справочные материалы, коллекция растений в учебно-производственной теплице техникума.

Используемые источники:

1. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование и Биология» / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2013. – 173 с. : ил., табл.

2. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Древоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

3. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Цветоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Юочкоа. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с., [16] с. цв. вкл. : ил.

Краткие теоретические сведения:

Внешние признаки недостатка отдельных элементов питания у разных растений бывают различными. Поэтому по внешним признакам можно судить о недостатке в почве того или иного элемента питания и о потребности растений в удобрениях. Однако замедление роста и изменение внешнего вида растений не всегда обусловливаются недостатком в почве питательных веществ. Сходные изменения вызываются иногда поражением вредителями и болезнями или другими неблагоприятными условиями роста (засуха, низкая температура и т. д.). Важно уметь отличать эти изменения внешнего вида растений от изменений, вызванных недостатком питательных веществ.

Симптомы недостаточности минерального питания растений возможно разделить на две большие группы:

I. Первую группу составляют главным образом симптомы, проявляющиеся на старых листьях растения. К ним относятся симптомы недостатка азота, фосфора, калия, цинка и магния. Очевидно, при недостатке в почве указанных элементов они перемещаются в растении из более старых частей в молодые растущие части, на которых не развиваются признаки голодания.

II. Вторую группу составляют симптомы, проявляющиеся на точках роста и молодых листочках. Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы, по-видимому, не способны перемещаться из одной части растения в другую. Следовательно, если в почве нет достаточного количества перечисленных элементов, то молодые растущие части не получают необходимого питания, в результате чего они заболевают и погибают. Приступая к определению причины нарушения питания растений, следует, прежде всего, обратить внимание на то, в какой части растения проявляются аномалии, определяя, таким образом, группу симптомов.

Симптомы первой группы, которые обнаруживаются главным образом на старых листьях, могут быть разбиты на две подгруппы:

1) в большей или меньшей степени общими (недостаток азота и фосфора);

2) или же носить лишь местный характер (недостаток магния, цинка и калия).

Вторая группа симптомов, проявляющихся на молодых листочках или точках роста растения, может быть разбита на три подгруппы, которые характеризуются:

1) появлением хлороза, или потерей молодыми листьями зеленой окраски без последующей гибели верхушечной почки, что указывает на недостаток железа, серы либо марганца;

2) гибелью верхушечной почки, сопровождающейся потерей ее листьями зеленой окраски, что указывает на недостаток кальция либо бора;

3) постоянным увяданием верхних листьев, что указывает на недостаток меди.

Ход работы:

1. Согласно своему варианту получить исходные данные для выполнения задания (Приложение 6).

2. Пользуясь справочным материалом [1; 2; 3], определить недостаток элементов минерального питания растений по внешним признакам.

3. Результаты оформить в таблицу 12.

Таблица 12. Определение дефицита макро- и микроэлементов по внешнему виду растений

| Растение | Признаки | Макро- / микроэлемент |

| … | … | … |

Тема 3.2. Минеральные удобрения

Тема: Расчет норм внесения минеральных удобрений.

Цель: рассчитать нормы внесения различных минеральных удобрений.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: справочные материалы, калькуляторы.

Используемые источники:

1. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование и Биология» / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2013. – 173 с. : ил., табл.

2. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Древоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

3. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Цветоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Юочкоа. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с., [16] с. цв. вкл. : ил.

Краткие теоретические сведения:

Необходимость применения удобрений в наших широтах обусловлена, прежде всего, недостаточным плодородием природных почв. Как правило, в таежной зоне они характеризуются:

- низким содержанием органического вещества;

- повышенной кислотностью;

- малым содержанием подвижных форм азота, фосфора, калия и многих микроэлементов;

- недостаточной буферностью, т.е. быстрым увеличением кислотности под влиянием систематического использования физиологически кислых удобрений;

- неглубоким пахотным слоем, низким плодородием подпахотного горизонта;

- бесструктурностью.

В питомниках в процессе выращивания саженцев часть элементов минерального питания ежегодно отчуждается из почвы при их выкопке, уборке сорняков, а на их корнях выносится до 7-10 т/га самой плодородной части почвы. Наряду с этим происходит переход ряда минеральных веществ в неусвояемое для растений состояние, а часть их вымывается в нижние горизонты, недоступные для корней.

Зачастую растения, используемые для создания садово-парковых объектов, в наших широтах являются интродуцентами, т.е. в процессе роста они подвергаются постоянному стрессу (в основном из-за перепадов температур и сдвинутого светового режима), страдают от недостатка питательных веществ в почве и т.д.

Для обеспечения оптимального уровня питания растений и регулярного пополнения запасов минеральных элементов в почве как в питомниках, так и на садово-парковых объектах используют удобрения. Они также улучшают физические и химические свойства почвы и оказывают положительное влияние на деятельность ее микрофлоры.

При выращивании посадочного материала используют следующие удобрения: органические, минеральные, органо-минеральные и бактериальные.

Расчет норм внесения минеральных удобрений производится по формуле:

P =  ,

,

где Р – потребное количество минерального удобрения, кг/га; α - доза внесения действующего вещества, кг/га; β – содержание действующего вещества в минеральном удобрении, %.

Потребность растений в минеральном питании определяется двумя способами: определением накопление в массе хвои / листьев 100 штук сеянцев питательных элементов либо путем химического анализа почвы, который позволяет оценить степень обеспеченности растений усвояемыми формами питательных веществ (Приложение 7). В зависимости от этого, определяются нормы внесения того или иного удобрения (Приложение 7).

Выбор удобрения осуществляют по сводным таблицам, в которых приводится содержание д.в., степень растворимости в воде, целевое использование. Пример такой таблицы представлен в Приложении 7.

Ход работы:

1. Согласно своему варианту получить исходные данные для выполнения задания (Приложение 7).

2. Пользуясь справочным материалом [1; 2; 3], определить потребность растений в том или ином макроэлементе.

3. Подобрать соответствующие минеральные удобрения и, учитывая нормы внесения макроэлементов в кг/га, рассчитать дозы внесения минеральных удобрений в отделениях питомника.

3. Результаты оформить в таблицу 13.

Таблица 13. Расчет потребного количества минеральных удобрений

| Макроэлемент | Норма внесения, д.в./га | Удобрение | Потребное кол-во на 1 га, кг | Потребное кол-во на площадь, кг |

| содержание д.в., % | ||||

|

|

|

|

|

|

Тема 3.4. Химическая мелиорация почв. Система внесения удобрений

Тема: Расчет норм внесения минеральных и органических удобрений, доз извести.

Цель: рассчитать нормы внесения минеральных и органических удобрений, доз извести.

Учебное время: 2 часа.

Оборудование: справочные материалы, калькуляторы.

Используемые источники:

1. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование и Биология» / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2013. – 173 с. : ил., табл.

2. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Древоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

3. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство : Цветоводство [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Юочкоа. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с., [16] с. цв. вкл. : ил.

Краткие теоретические сведения:

Необходимость применения удобрений в наших широтах обусловлена, прежде всего, недостаточным плодородием природных почв.

При выращивании посадочного материала используют следующие удобрения: органические, минеральные, органо-минеральные и бактериальные.

Удобрения в питомниках и при создании крупных садово-парковых объектов применяют по определенной системе, которая должна обеспечивать оптимальные условия питания растений в течение всего срока их выращивания. При ее разработке используют почвенную карту и агрокартограммы, которые отражают содержание гумуса и основных элементов минерального питания в пахотном слое почвы на каждом поле севооборота.

Система применения удобрений в севообороте включает: основное удобрение, припосевное удобрение, подкормки растений.

Основное удобрение вносится на паровом поле и предназначается для улучшения агрофона и обеспечения питания растений в течение всего срока их выращивания.

Припосевное удобрение должно обеспечивать потребность в фосфоре в начальный период на образование первых корешков у проростков, для которых основное удобрение является еще недоступным.

Подкормки – это удобрения, применяемые в период вегетации сеянцев для улучшения их роста. В первый год подкормки начинают после массового появления всходов, а в последующие годы – с началом роста растений и повторяют через 2-3 недели. Они могут быть корневыми и внекорневыми.

Известкование – технология, относящаяся к химической мелиорации почвы и применяется для корректировки ее кислотности путем внесения доз извести. Нормы внесения извести представлены в Приложении 8.

В подзоне тайги одной из проблем является низкое содержание гумуса в почве. Способом решения данной проблемы является внесение доз органических и органо-минеральных удобрений. Нормы их внесения представлены в Приложении 8.

Корневую подкормку растений в питомниках выполняют при помощи культиваторов-растениепитателей (КРН-2,8 МО и др.), а внекорневую – опрыскивателей (ОПШ-15 и др.). Крупные деревья и кустарники на объектах садово-паркового строительства можно подкармливать с помощью буров, дождевальных машин и т.д.

Расчет норм внесения минеральных удобрений производится по формуле:

P =  ,

,

где Р – потребное количество минерального удобрения, кг/га; α - доза внесения действующего вещества, кг/га; β – содержание действующего вещества в минеральном удобрении, %.

Ход работы:

1. Согласно своему варианту получить исходные данные для выполнения задания (Приложение 8).

2. Пользуясь расчетами в практических занятиях №№ 1, 2 и 5, справочным материалом [1; 2; 3], разработать систему применения удобрений в посевном и школьном отделении декоративного питомника.

3. Результаты оформить в таблицу 14 (заполнение произвести по полям севооборота). Пример заполнения таблицы см. в Приложении 8.

Таблица 14. Система применения удобрений в севообороте посевного / школьного отделения декоративного питомника при выращивании …

| Номера полей | Занятость полей | Элементы системы удобрений | Применяемые виды удобрений | Норма кг/га | |

| д.в. | удобрения | ||||

|

|

|

|

|

|

|

ГОСТ 20432-83 Удобрения. Термины и определения (с Изменением N 1) [Электронный ресурс]. – Введ. 1984-07-01. – М. : Государственный комитете СССР по стандартам, 1984. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200023006/, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО [Электронный ресурс]. – Введ. 1986-06-30. – М. : Государственный комитете СССР по стандартам, 1986. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200023490, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 26484-85 Почвы. Метод определения обменной кислотности [Электронный ресурс]. – Введ. 1986-07-01. – М. : Государственный комитете СССР по стандартам, 1986. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200023491, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 26212-91 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО [Электронный ресурс]. – Введ. 1993-07-01. – М. : Государственный комитете СССР по стандартам, 1993. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200023469/, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества [Электронный ресурс]. – Введ. 1993-07-01. – М. : Государственный комитете СССР по стандартам, 1993. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200023481, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (с Поправками) [Электронный ресурс]. – Введ. 2013-01-01. – М. : Стандартинформ, 2018. – 38 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200095052, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов [Электронный ресурс]. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 19 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200116021, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава [Электронный ресурс]. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 19 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200116022, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик [Электронный ресурс]. – Введ. 2016-04-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 20 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200126371, свободный (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

Апарин, Б. Ф. Почвоведение [Текст] : учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС СПО по специальностям «Лесное и лесопарковое хозяйство», ОП.03. «Почвоведение»; «Садово-парковое и ландшафтное строительство», ОП.05. «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» / Б. Ф. Апарин. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2019. – 253, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., табл. – (Профессиональное образование. Лесное хозяйство и ландшафтное строительство).

Почвоведение : учебник для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев [и др.] ; ответственный редактор К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 427 с. – (Профессиональное образование).

Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. Колесников. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 257 с. – (Профессиональное образование).

Аношко, В. С. История и методология почвоведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 2013. – 272 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235680, по подписки (дата обращения: 22.12.2019). – Загл. с экрана.

Баженова, О. В. География почв с основами почвоведения [Текст] : учебное пособие / О. В. Баженова, Е. А. Иванищева ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Вологодский государственный университет. – Вологда : ВоГУ, 2019. – 83 с.

Белобров, В. П. География почв с основами почвоведения [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» профиль «География» / В. П. Белобров, И. В. Замотаев, С. В. Овечкин ; под ред. В. П. Белоброва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2012. – 376, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., карты. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Педагогическое образование).

Белобров, В. П. Почвогрунты и зеленые газоны спортивных и технических сооружений = Soils, grounds and green-lawns of sport and technical constructions / В. П. Белобров, И. В. Замотаев. – М. : ГЕОС, 2007. – 167, [1] с. : ил., табл.

Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование и Биология» / И. М. Ващенко, К. А. Миронычев, В. С. Коничев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2013. – 173 с. : ил., табл.

Куликов, Я. К. Почвенные ресурсы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. К. Куликов. – Минск : Вышэйшая школа, 2013. – 320 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235762, по подписке (дата обращения : 22.12.2019). – Загл. с экрана.

Оценка почв и земель (основные показатели и критерии) [Текст] : монография / Л. Г. Богатырев, М. Н. Маслов, А. И. Бенедиктова, М. И. Макаров ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет почвоведения. – М. : МАКС Пресс, 2017. – 191 с. : ил., табл.

Почвенное картирование [Текст] : учебно-методическое пособие / [Б. Ф. Апарин и др.] ; под ред. Б. Ф. Апарина, Г. А. Касаткиной ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб : Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2012. – 128 с., [1] л. цв. ил. : ил., карт., табл. – (Почвоведение).

Почвообразовательные процессы / Российская акад. с.-х. наук, Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева ; [отв. ред. М. С. Симакова, В. Д. Тонконогов]. – М. : Почвенный ин-т, 2006. – 509 с. : ил., табл.

Словарь-справочник почвенно-экологических терминов : учебное пособие / Санкт-Петербургский гос. ун-т ; [сост.: Б. Ф. Апарин и др.] ; под ред. Б. Ф. Апарина и А. И. Попова. – СПб : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. – 285, [1] с.

Современные естественные и антропогенные процессы в почвах и геосистемах = Recent natural and human-induced processes in soils and geosystems / [ред. В. А. Рожков] ; [редкол.: Н. И. Белоусова и др.]. – М. : Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева РАСХН, 2006. – 367 с., [1] л. портр. : ил., табл.; 22 см. – (Научные труды / Российская акад. с.-х. наук, Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева).

Теоретический и научно-практический журнал «Земледелие» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Теор. и науч.-практ. журн. – Электрон. дан. – [Москва], Теоретический и научно-практический журнал «Земледелие», [2017]. – Режим доступа : http://jurzemledelie.ru/, свободный (дата обращения : 07.12.2019). – Загл. с экрана.

Журнал агроменеджера «Новое сельское хозяйство» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Журн. агроменеджера. – Электрон. дан. – [Москва], Журнал агроменеджера «Новое сельское хозяйство», [1998-2019]. – Режим доступа : http://www.nsh.ru/, свободный (дата обращения : 07.12.2019). – Загл. с экрана.

Электронная база документов «ГОСТы и Стандарты» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Электрон.база док. – Электрон. дан. – [Москва], Электронная база документов «ГОСТы и Стандарты», [2010-2018]. – Режим доступа : https://standartgost.ru/0/1025-udobreniya, свободный (дата обращения : 07.12.2019). – Загл. с экрана.

Ежемесячный научно-производственный журнал «Сельский механизатор» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Ежем. научн.-произв. журн. – Электрон. дан. – [Москва], Ежемесячный научно-производственный журнал «Сельский механизатор», [1958-2019]. – Режим доступа : http://www.selmech.msk.ru/, свободный (дата обращения : 07.12.2019). – Загл. с экрана.

Рекламно-информационный журнал для руководителей и специалистов «Новые технологии АПК» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Рекл.-инф. журн. для рук. и спец. – Электрон. дан. – [Москва], Рекламно-информационный журнал для руководителей и специалистов «Новые технологии АПК», [2017-2019]. – Режим доступа : http://nt-apk.ru/, свободный (дата обращения : 07.12.2019). – Загл. с экрана.

Варианты для выполнения работ

Обучающийся должен выполнить один из предложенных вариантов лабораторного занятия в соответствии с первой буквой своей фамилии:

| Буква фамилии | Номер варианта | Номер образца |

| А, Б, П, Р | № 1 | 1 |

| В, Г, С, Т | № 2 | 2 |

| Д, Е, У, Ф | № 3 | 3 |

| Ж, З, Х, Ц | № 4 | 4 |

| И, К, Ч, Ш | № 5 | 5 |

| Л, М, Щ, Э | № 6 | 6 |

| Н, О, Ю, Я | № 7 | 7 |

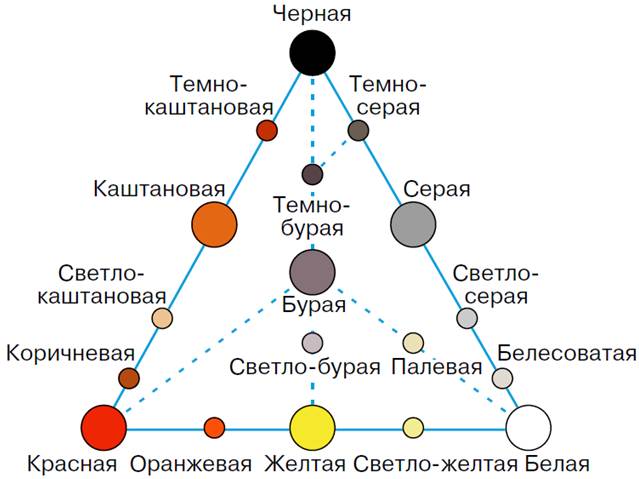

Рисунок 1 – Окраска почвенной вытяжки после добавления индикатора.

Генетические горизонты, выделяемые в строении профиля почв, обозначают заглавными буквами латинского алфавита и арабскими цифрами: Ао – верхняя часть почвенного профиля целинной почвы – лесная подстилка (в лесу) или степной войлок (в степи), состоят из отмерших растений, находящихся на стадии разложения.

Ад – дерновый горизонт (дернина), плотно связанный переплетенными корнями травянистых растений.

Ат – оторфованный горизонт, характерный для избыточно увлажненных почв.

Апах – пахотный горизонт, сформирован человеком (антропогенный), состоит из одного или нескольких горизонтов в зависимости от их мощности и глубины вспашки.

А – гумусово-аккумулятивный горизонт, наиболее темный по цвету (черный или темно-серый), характерен для черноземов и их гидромофных аналогов (лугово-черноземных, черноземно-луговых и луговых почв).

А1 – гумусово-элювиальный горизонт, в котором происходит разрушение алюмосиликатов и образование подвижных органоминеральных соединений, вымывающихся из этого горизонта в нижележащие. Поэтому он имеет темно-серый, серый и светло-серый цвет с белесоватым оттенком. Белесоватость обусловлена наличием в нем некоторого количества кремнеземистой присыпки (SiO2). Такой горизонт характерен для темно-серых, серых, светло-серых и дерновоподзолистых почв, подзолов, солонцов и солодей.

A2 – элювиальный, или горизонт вымывания (подзолистый, или осолоделый). Формируется при кислотном или щелочном разрушении минералов и выносе продуктов разрушения и растворимых гумусовых веществ в нижележащие горизонты. Имеет белесый или белесоватый цвет, обогащен кремнеземом (SiO2), бесструктурный или плитовидный (слоистый). Он характерен для подзолов, дерновоподзолистых почв, светло-серых лесных, солодей, иногда встречается в солонцах.

В – иллювиальный, или горизонт вмывания. Залегает под горизонтом A2. Темно-бурый, коричневато-бурый, каштаново-бурый, серовато-бурый и т. д. Имеет плотное сложение, столбчатую, глыбистую или ореховатую структуру. Обогащен новообразованиями железа, алюминия и марганца в виде глянца па гранях структурных отдельностей, мелких конкреций, железистых прослоек (рудяков). По морфологическим признакам выделяют подгоризонты В1, В2, В3, Вс – вмывание карбонатов, Bs – наличие сульфатов и хлоридов. Иллювиальный горизонт характерен для солонцов, солодей, подзолов, дерново-подзолистых и серых лесных почв. В черноземах и их гидроморфных аналогах, каштановых и других степных почвах горизонт В называют переходным к материнской породе. В нем встречаются новообразования карбонатов, гипса и легкорастворимых солей.

С – материнская порода, из которой сформировалась данная почва. В зависимости от происхождения и наличия новообразований имеет палевый, желтовато-палевый, желтовато-бурый, каштаново-палевый, желтовато-сизый и сизый цвет. Ск – содержит карбонаты, Cs – легкорастворимые соли, CFe – трехвалентного железа.

Д – подстилающая порода, залегает под материнской породой и отличается от нее по составу и свойствам.

G – глеевый горизонт, характерен для гидроморфных почв, имеет сизый, серовато-голубой, сизовато-зеленый цвет с ржавыми и охристыми пятнами.

Т – торфяной горизонт, характерен для торфяных почв.

Кроме описанных горизонтов выделяют переходные, для которых применяют двойное буквенное обозначение: A1A2 – содержит небольшое количество гумуса и имеет признаки оподзоленности или осолодения в виде кремнеземистой присыпки. А2В – имеет признаки подзолистого (осолоделого) А2 и иллювиального В горизонтов. АВ – немного светлее гумусового, незначительно отличается по структуре. Вместе с горизонтом А составляет гумусовый слой (А+АВ) в черноземах, лугово-черноземных и луговых почвах.

По характеру линии нижней границы горизонта различают такие виды перехода:

| Границы | Признаки | Пример |

| ровная |

|

|

| волнистая | отношение амплитуды к длине волны менее 0,5. В зависимости от размеров длины может быть: - мелковолнистая – длина волны - средневолнистая – длина волны 5-10 см; - крупноволнистая – длина волны 10 см |

|

| карманная | отношение глубины к ширине затеков (карманов) от 0,5 до 2. В зависимости от размеров ширины кармана может быть: - мелкокарманная – ширина кармана - крупнокарманная – ширина карманов 5 см. |

|

| языковатая | отношение глубины языков к их ширине от 2 до 5. В зависимости глубины языков может быть: - мелкоязыковатой – глубина языков - глубокоязыковатой – глубина языков 10 см. |

|

| затечная | отношение глубины затеков к их ширине более 5. |

|

| размытая | граница между горизонтами столь извилиста, что вся лежит в пределах какого-то слоя, выделяемого как переходный горизонт. |

|

| пильчатая | встречается очень редко и часто описывается как волнистая. |

|

| полисадная | встречается между осолодлым и столбчатым горизонтами в солонцах при хорошей выраженности столбчатой структуры солонцового горизонта. |

|

Рисунок 1 – Цветовая шкала почв

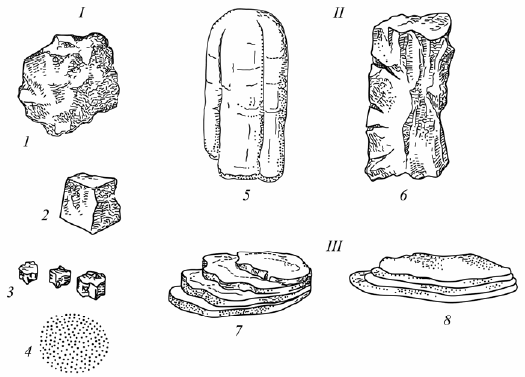

Рисунок 2 – Морфология видов структурных элементов (педов):

I – кубовидный тип (1 – комковатая структура, 2 – ореховатая, 3 – зернистая, 4 – пылеватая); II – призмовидный тип (5 – столбчатая структура, 6 – призматическая; III – плитовидный тип (7 – пластинчатая структура, 8 - листоватая).

К химическим новообразованиям относятся:

- легкорастворимые соли – соленые и горькие. Встречаются в виде налетов, выцветов, прожилок, псевдомицелия, крупинок в толще почв. Они характерны для засоленных почв (солончаков, солонцов);

- гипс белого или желтоватого цвета, образует налеты, выцветы, белые прожилки кристаллической формы, конкреции, стяжения в виде особых сростков – «ласточкиных хвостов». Содержится в нижних горизонтах почв степной зоны: южных черноземах, каштановых почвах, солончаках, солонцах;

- карбонат кальция белого цвета, разнообразной формы (налеты, выцветы (плесень), примазки, псевдомицелий, конкреции), в виде «белоглазки», «журавчиков», «желваков». Вскипает от соляной кислоты;

- полуторные оксиды, соединения марганца и фосфорной кислоты – охристые налеты и выцветы, ржавые охристые пятна, разводы, потеки, темно-бурые зерна, ортштейны и т. д. Они характерны для гидроморфных луговых, лугово-болотных, торфяных почв;

- соединения двухвалентного железа голубоватые пятна и разводы, сизоватые прожилки, белые скопления, синеющие и буреющие на воздухе. Они характерны для гидроморфных почв;

- кремнезем – кремнеземистая присыпка беловатого цвета на гранях структурных отдельностей. Содержится в горизонтах A1A2 или А2 подзолов, дерново-подзолистых и серых лесных почв, солодей и черноземов оподзоленных;

- гумусовые вещества темного или черного цвета образуют глянцевые натеки по граням структурных отдельностей. Они содержатся в нижних горизонтах оподзоленных черноземов, солонцов, дерново-подзолистых почв. К новообразованиям биологического происхождения относятся:

- червороины – извилистые ходы червей и других насекомых;

- копролиты – экскременты червей;

- корневины – ходы и следы крупных древесных корней;

- кротовины – ходы землероев (кротов, сусликов, мышей, сурков), засыпанные почвой. На стенках разрезов они представлены крупными пятнами округлой или овальной формы, отличающимися по цвету и сложению от основной массы почвы.

Пример морфологического описания почвы

Апах  см темно-серый, однородно окрашен, свежий, комковато-зернистый, слегка уплотнен, среднесуглинистый, корни травянистых растений, переход в следующий горизонт постепенный, языковатый.

см темно-серый, однородно окрашен, свежий, комковато-зернистый, слегка уплотнен, среднесуглинистый, корни травянистых растений, переход в следующий горизонт постепенный, языковатый.

А1  см серый с буроватым оттенком, пятнистый, свежий, комковато-зернистый, среднесуглинистый, корни травянистых растений, переход в следующий горизонт заметный.

см серый с буроватым оттенком, пятнистый, свежий, комковато-зернистый, среднесуглинистый, корни травянистых растений, переход в следующий горизонт заметный.

А1А2  см серо-бурый, неравномерный по окраске, влажный, комковато-зернистый, тяжелосуглинистый, уплотненный, единичные цилиндрические поры, новообразования – гумусовые вещества и белесоватые пятна кремнеземистой присыпки, переход заметный.

см серо-бурый, неравномерный по окраске, влажный, комковато-зернистый, тяжелосуглинистый, уплотненный, единичные цилиндрические поры, новообразования – гумусовые вещества и белесоватые пятна кремнеземистой присыпки, переход заметный.

В1  см бурый, неравномерно окрашен, ржаво-охристые единичные пятна, влажный, ореховатый, глинистый, плотный, мелкопористый, глянцевые пленки на гранях структурных отдельностей, кремнеземистая присыпка, затеки гумуса, переход постепенный.

см бурый, неравномерно окрашен, ржаво-охристые единичные пятна, влажный, ореховатый, глинистый, плотный, мелкопористый, глянцевые пленки на гранях структурных отдельностей, кремнеземистая присыпка, затеки гумуса, переход постепенный.

В2  см буровато-желтый, неравномерно окрашен, влажный, ореховатый, глинистый, глянец по граням структурных отдельностей, редкие затеки гумуса; переход постепенный.

см буровато-желтый, неравномерно окрашен, влажный, ореховатый, глинистый, глянец по граням структурных отдельностей, редкие затеки гумуса; переход постепенный.

С  см желто-бурый, однородно окрашен, влажный, комковатый, плотный.

см желто-бурый, однородно окрашен, влажный, комковатый, плотный.

Варианты для выполнения работ

Обучающийся должен выполнить один из предложенных вариантов практического занятия в соответствии с первой буквой своей фамилии:

| Буква фамилии | Номер варианта | Исходные данные для первой части задания |

| А, Б, П, Р | № 1 | бузина красная; назначение – групповая посадка; подзона северной тайги |

| В, Г, С, Т | № 2 | яблоня ягодная; назначение – аллейная посадка; зона лесостепи |

| Д, Е, У, Ф | № 3 | ива вавилонская; назначение – солитер; зона лесостепи |

| Ж, З, Х, Ц | № 4 | пихта сибирская; назначение – солитер; подзона южной тайги |

| И, К, Ч, Ш | № 5 | береза повислая; назначение – аллейная посадка; зона лиственных лесов |

| Л, М, Щ, Э | № 6 | сирень венгерская; назначение – групповая посадка; подзона средней тайги |

| Н, О, Ю, Я | № 7 | лапчатка кустарниковая; назначение – рядовая посадка; подзона северной тайги |

Примерные сроки выращивания декоративных деревьев и кустарников.

| Порода | Группа роста | Назначение | Способ размножения | Сроки выращивания | Выпускной возраст | ||||

| Отдел размножения | Отдел формирования | ||||||||

| I | II | III | |||||||

| школы | |||||||||

| липа мелколистная | У | группы, массивы | семенами | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | |

| аллея, солитер | семенами | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | |||

| ель колючая | У | группы, массивы | семенами | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | |

| аллея, солитер | семенами | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 | |||

| лиственница сибирская | Б | группы, массивы | семенами | 3 | 5 | 4 | — | 12 | |

| аллея, солитер | семенами | 2 | 5 | 4 | 7 | 18 | |||

| тополь советский пирамидальный | Б | группы | зелеными черенками | 1 | — | 4 | — | 5 | |

| аллея, солитер | зелеными черенками | 1 | — | 4 | — | 5 | |||

| клен остролистный | У | группы | семенами | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | |

| аллея, солитер | семенами | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | |||

| дуб черешчатый | М | группы | семенами | 2 | 3 | 4 | — | 9 | |

| солитер | семенами | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | |||

| груша обыкновенная | М | группа | семенами | 2 | 3 | 4 | — | 9 | |

| солитер | семенами | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | |||

| ясень обыкновенный | Б | аллея | семенами | 2 | 5 | 4 | — | 11 | |

| группы, массивы | семенами | 3 | 6 | 3 | 7 | 19 | |||

| боярышник кроваво-красный | М | солитер | семенами | 2 | 3 | — | — | 5 | |

| группы, живая изгородь | семенами | 1 | 3 | — | — | 4 | |||

| пузыреплодник калинолистный | Б | группы, живая изгородь | семенами | 1 | 2 | — | — | 3 | |

| солитер | семенами | 2 | 2 | — | — | 4 | |||

| спирея средняя | Б | живая изгородь, группы | семенами | 2 | 2 | — | — | 4 | |

| можжевельник обыкновенный | М | группы, живая изгородь | семенами | 3 | 3 | — | — | 6 | |

| солитер | семенами | 3 | 4 | — | — | 7 | |||

Пример заполнения схемы приведения полей к севообороту при выращивании 2-летних сеянцев лиственницы Сукачева и 3-летних сеянцев сосны обыкновенной

| Годы приведения полей к севообороту | Поля севооборота | |||

| I | II | III | IV | |

| 1 | ранний пар |

|

|

|

| 2 | сеянцы 1-летние | ранний пар |

|

|

| 3 | сеянцы 2-летние | сеянцы 1-летние | ранний пар |

|

| 4 | ранний пар сеянцы 3-летние | сеянцы 2-летние | сеянцы 1-летние | ранний пар |

| 5 | ранний пар | ранний пар сеянцы 3-летние | сеянцы 2-летние | сеянцы 1-летние |

| 6 | сеянцы 1-летние | ранний пар | ранний пар сеянцы 3-летние | сеянцы 2-летние |

| 7 | сеянцы 2-летние | сеянцы 1-летние | ранний пар | ранний пар сеянцы 3-летние |

| 8 | ранний пар сеянцы 3-летние | сеянцы 2-летние | сеянцы 1-летние | ранний пар |

Заполнение таблицы начинают с первого поля, где размещают пар, а на других полях в первый год ведут подготовительные работы. На второй год на первом поле производят посев и, следовательно, на нем будут сеянцы однолетние, на втором - пар, а на третьем и четвертом продолжают подготовительные работы. На третий год первое поле займут сеянцы двухлетние, второе - сеянцы однолетние, третье – пар, на четвертом будут еще продолжаться подготовительные работы. Лишь на пятый год на четвертом поле производят посев семян. Еще потребуется три года, чтобы привести к севообороту третье и четвертое поля.

Таким образом, число лет, необходимое для приведения 4-х полей к севообороту, равняется двойному количеству полей в севообороте, т.е. составит 8 лет.

После приведения полей к севообороту цикл выращивания посадочного материала будет повторяться через каждую ротацию.

Пример заполнения ротационной схемы севооборота при выращивании 2-летних сеянцев лиственницы Сукачева и 3-летних сеянцев сосны обыкновенной

| Годы ротации | Поля севооборота | |||

| I | II | III | IV | |

| 2022 (1) | ранний пар |

|

|

|

| 2023 (2) | сеянцы 1-летние | ранний пар |

|

|

| 2024 (3) | сеянцы 2-летние | сеянцы 1-летние | ранний пар |

|

| 2025 (4) | ранний пар сеянцы 3-летние | сеянцы 2-летние | сеянцы 1-летние | ранний пар |

Варианты для выполнения работ

Обучающийся должен выполнить один из предложенных вариантов практического занятия в соответствии с первой буквой своей фамилии:

| Буква фамилии | Номер варианта | Исходные данные для первой части задания | Исходные данные для второй части задания |

| А, Б, П, Р | № 1 | вырубка 10-летней давности в зоне северной тайги | бузина красная; вторая школа кустарников

гортензия метельчатая |

| В, Г, С, Т | № 2 | бывший сенокос в лесостепной зоне | яблоня ягодная, первая древесная школа

гладиолус гибридный |

| Д, Е, У, Ф | № 3 | бывшее совхозное поле, заросшее ивняком в лесостепной зоне | ива вавилонская; третья древесная школа

тюльпан гибридный |

| Ж, З, Х, Ц | № 4 | пустырь в зоне южной тайги | пихта сибирская; вторая древесная школа

ирис нителистный (луковичный) |

| И, К, Ч, Ш | № 5 | бывшее пастбище в зоне смешанных лесов | береза повислая; вторая древесная школа

рододендрон даурский |

| Л, М, Щ, Э | № 6 | гарь 5-летней давности в зоне средней тайги | сирень венгерская; третья школа кустарников

лилия ланцетолистная (тигровая) |

| Н, О, Ю, Я | № 7 | вырубка, поросшая осинником в зоне северной тайги | лапчатка кустарниковая; первая школа кустарников

астра однолетняя |

Варианты для выполнения работ

Обучающийся должен выполнить один из предложенных вариантов практического занятия в соответствии с первой буквой своей фамилии:

| Буква фамилии | Номер варианта | Исходные данные для первой части задания |

| А, Б, П, Р | № 1 | обрабатываемый объект – пар; сеянцы и саженцы ели колючей; сорняки – осот полевой, пырей ползучий, лебеда; обрабатываемая площадь – 7,3 га |

| В, Г, С, Т | № 2 | обрабатываемый объект – откосы дорог в лесопарке; сорняки – пырей ползучий, тысячелистник, щавель конский; обрабатываемая площадь – 6,2 га |

| Д, Е, У, Ф | № 3 | обрабатываемый объект – газон спортивный; сорняки – одуванчик обыкновенный, подорожник; обрабатываемая площадь – 0,7 га |

| Ж, З, Х, Ц | № 4 | обрабатываемый объект – двухлетние саженцы сосны сибирской; сорняки – лебеда, мокрица, пикульник; обрабатываемая площадь – 4,6 га |

| И, К, Ч, Ш | № 5 | обрабатываемый объект – газон мавританский; сорняки – сурепка, лебеда, пастушья сумка, мята полевая; обрабатываемая площадь – 0,8 га |

| Л, М, Щ, Э | № 6 | обрабатываемый объект – пар; сорняки – хвощ полевой, мокрица; обрабатываемая площадь – 9,4 га |

| Н, О, Ю, Я | № 7 | обрабатываемый объект – двухлетние сеянцы лиственницы сибирской; сорняки – пикульник, фиалка трехцветная; обрабатываемая площадь – 2,5 га |