СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические указания по выполнению лабораторных работ ОП.07 «Основы зоотехнии» по специальности 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ по дисциплине «Основы зоотехнии» для обучающихся специальности: 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства

Практические занятия дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, знакомят с фактическим материалом на практике.

Целью проведения практических занятий является:

-отработка основных теоретических знаний ОП. 06 «Основы зоотехнии»

- по основным видам и породам сельскохозяйственных животных;

- научным основам разведения и кормления животных;

- системам и способам содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными и их разведению;

- основным технологиям производства продукции животноводства;

приобретение практических умений и навыков:

- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;

- определять методы производства продукции животноводства.

Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ по дисциплине «Основы зоотехнии» для обучающихся специальности: 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства

Практические занятия дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, знакомят с фактическим материалом на практике.

Целью проведения практических занятий является:

-отработка основных теоретических знаний ОП. 06 «Основы зоотехнии»

- по основным видам и породам сельскохозяйственных животных;

- научным основам разведения и кормления животных;

- системам и способам содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными и их разведению;

- основным технологиям производства продукции животноводства;

приобретение практических умений и навыков:

- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;

- определять методы производства продукции животноводства.

Просмотр содержимого документа

«Методические указания по выполнению лабораторных работ ОП.07 «Основы зоотехнии» по специальности 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства»

министерство образования нижегородскобй области

ГБпоу «сеченовский агротехнический техникум»

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

ОП.07 «Основы зоотехнии»

по специальности

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Разработано:

преподаватель

Алимова В.А.

Сеченово 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1.Пояснительная записка 4

2.Перечень лабораторных работ 6

3.Критерии оценивания лабораторной работы 7

4.Список литературы 20

Разработчик: Алимова В.А. Преподаватель «ГБПОУ Сеченовский агротехнический техникум»

Рассмотрен и одобрен на заседании предметной (цикловой) комиссии

протокол от «__»____________2015 г. №___

Председатель ________________/___________/

(подпись)

Пояснительная записка

Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ по дисциплине «Основы зоотехнии» для обучающихся специальности: 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства

Практические занятия дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, знакомят с фактическим материалом на практике.

Целью проведения практических занятий является:

-отработка основных теоретических знаний ОП. 06 «Основы зоотехнии»

- по основным видам и породам сельскохозяйственных животных;

- научным основам разведения и кормления животных;

- системам и способам содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными и их разведению;

- основным технологиям производства продукции животноводства;

приобретение практических умений и навыков:

- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;

- определять методы производства продукции животноводства.

В результате освоения учебного материала у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуация и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиив профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться сколлегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команд (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (дляюношей).

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения функционирования машинно тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.

При подготовке к занятию обучающийся должен знать основную учебную литературу согласно программе дисциплины ОП. 06. «Основы зоотехнии», по теме, которая рассматривается, а так же литературу специальную по конкретному занятию.

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических работ.

Материал по каждому занятию излагается в следующей последовательности: вначале кратко формулируются тема и цель занятия, затем определяется конкретное задание и порядок выполнения, приводится перечень необходимого оборудования и материалов, а также методические указания по проведению практической работы и контрольные вопросы. Преподаватель принимает выполненную обучающимся практическую работу в индивидуальном порядке. Для зачета, по окончании практических занятий, обучающийся представляет надлежащим образом оформленную тетрадь.

Перечень лабораторных работ

| Название лабораторной работы | Часы |

| 1.Изучение клеточного строения и строения основных органов и систем органов крупного рогатого скота. | 2 |

| 2.Изучение основ разведения и кормления сельскохозяйственных животных. | 2 |

| 3.Изучение технологии производства основных видов продукции животноводства. | 2 |

| 4.Изучение порядок заполнения племенных документов и приемов мечения животных. | 2 |

| 5.Выявление доброкачественных кормов и пригодность их к скармливанию. | 2 |

| 6.Изучение основ разведения и кормления сельскохозяйственных животных. | 2 |

| 7.Изучение основных породы крупного рогатого скота разного направления. | 2 |

| 8.Ознакомление с характеристикой основных пород свиней. | 2 |

| 9.Ознакомление с характеристикой основных пород овец. | 2 |

| 10.Ознакомление с породами лошадей различного назначения | 2 |

| 11.Освоить правила определения норм кормления и составления рационов для овец различных групп. | 2 |

| 12. Ознакомление с основными породами птицы, освоить приемы | 2 |

При оценке лабораторной работы учитывается последовательность и правильность выполнения, аккуратность, полнота ответов на поставленные вопросы. Выполненная работа подлежит защите – устное обоснование проделанной работы.

Оценку «отлично» получает обучающийся, выполнивший все требования, «хорошо» – допущены незначительные ошибки в оформлении и хорошо знает теоретический материал, «удовлетворительно» – допущены ошибки в оформлении и неполное владение материалом. Неаккуратно и с ошибками оформленная работа к сдаче не допускается и не заслушивается. «неудовлетворительно» – допущены грубые ошибки или работа выполнена менее чем на 20%.

Лабораторная работа № 1

Тема: Изучение клеточного строения и строения основных органов и систем органов крупного рогатого скота.

Наименование работы. Ознакомление со строением клеток и систем органов сельскохозяйственных животных.

Цели:

Обучающая. 1. Изучить: 1. строение, формы клеток тела животного; 2. строение и функции системы органов пищеварения; 3. особенности пищеварения жвачных животных; 4. строение скелета к.р.с.; 5.составные части системы органов кровообращения.

Воспитательная. Воспитание активности и самостоятельности в решении поставленных задач.

Развивающая. Развитие внимания, сообразительности.

Материалы и оборудование: плакаты, фото, рисунки, макеты, муляжи, учебное пособие, инструкционные задания.

Литература: В.Н. Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия», 2011г, стр. 5-35.

Время:2 часа

Содержание и методика выполнения заданий:

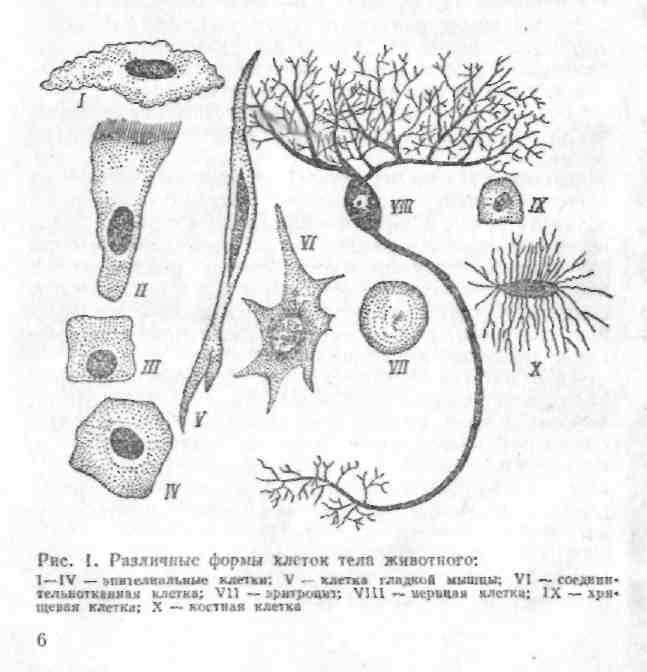

Задание № 1: Пользуясь плакатами, учебным пособием, рис.1 приложения, изучить и зарисовать в тетрадь различные формы клеток.

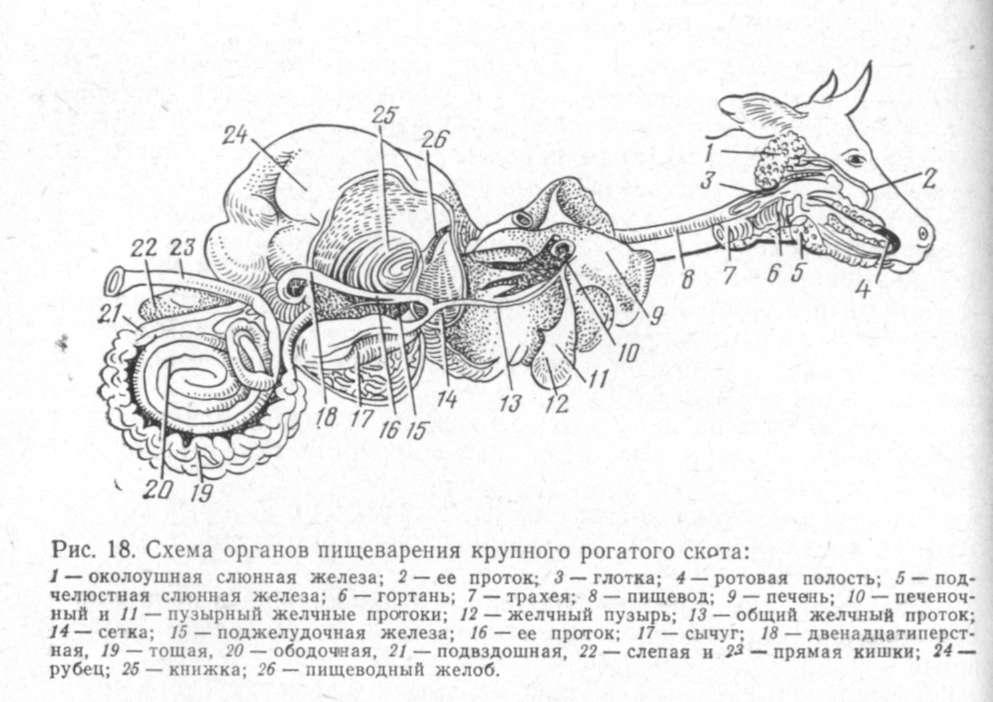

Задание № 2: Пользуясь плакатами, рисунками, муляжами, учебным пособием (стр. 30-35) изучить строение и функции системы пищеварения. Данные занести в таблицу №1. При помощи рис. 2 (приложение), раскрыть особенности пищеварения жвачных животных.

Таблица №1

Строение и функции пищеварительной системы

| Отдел пищеварительной системы | Органы пищеварения | Функции пищеварительного отдела |

| Ротовая полость, глотка | Губы, зубы, нёбо, глотка, слюнные железы | захватывание пищи, ее измельчение, смачивание слюной, проглатывание |

| Пищеводно-желудочный отдел |

|

|

| Тонкий отдел кишечника |

|

|

| Толстый отдел кишечника |

|

|

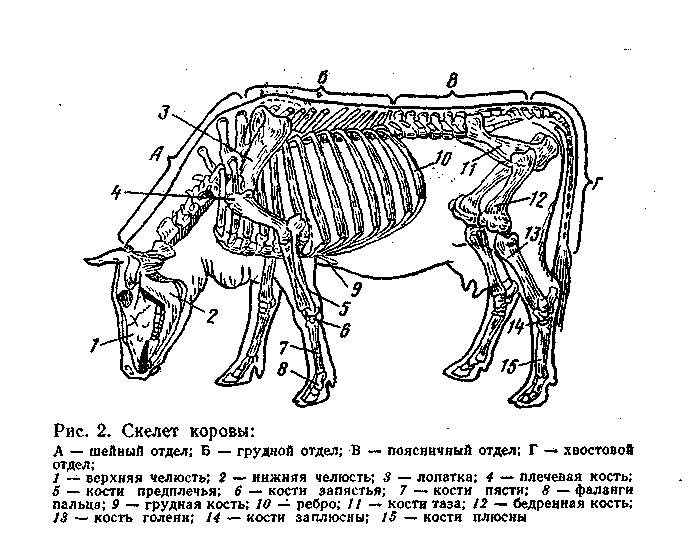

Задание № 3: На основании рис. 3 приложения изучить скелет крупного рогатого скота, его основные отделы. Сделать соответствующие записи. Указать составные части осевого и периферического скелета. Раскрыть роль мышц в системе органов произвольного движения.

Задание № 4: По учебному пособию (стр. 23-28) изучить составные части системы органов кровообращения. По плакатам, рисункам ознакомиться с малым и большим кругом кровообращения.

Контрольные вопросы:

1. Что такое клетка? Каково её строение?

2. Из каких органов состоит пищеварительный аппарат сельскохозяйственных животных?

3. Перечислите особенности пищеварения у жвачных животных.

4. Перечислите форменные элементы крови, их назначение.

5. Что такое дыхание? Какие виды дыхания вы знаете?

Приложение

Рис.1 Различные формы клеток тела животного:

I-IV – эпителиальные клетки; V – клетка гладкой мышцы;VI – соединительнотканная клетка; VII – эритроцит;VIII – нервная клетка; IX – хрящевая клетка; X – костная клетка.

Рис. 2. Схема органов пищеварения крупного рогатого скота:

– околоушная слюнная железа; 2 – её проток; 3 – глотка; 4 – ротовая полость; 5 – подчелюстная слюнная железа; 6 – гортань; 7 – трахея; 8 – пищевод; 9 – печень; 10 – печёночный и 11 – пузырный желчные протоки; 12 – желчный пузырь; 13 – общий желчный проток; 14 – сетка; 15 – поджелудочная железа; 16 – её проток; 17 – сычуг; 18 – двенадцатиперстная, 19 – тощая, 20 – ободочная, 21 – подвздошная, 22 – слепая и 23 – прямая кишки; 24 – рубец; 25 – книжка; 26 –пищеводный желоб.

Рис. 3. Скелет коровы:

Ф – шейный отдел; Б – грудной отдел; В – поясничный отдел; Г – хвостовой отдел;

1 – верхняя челюсть; 2 – нижняя челюсть; 3 – лопатка; 4 – плечевая кость; 5 – кости предплечья; 6 – кости запястья; 7 – кости пясти; 8 – фаланги пальца; 9 – грудная кость; 10 – ребро; 11 – кости таза; 12 – бедренная кость; 13 – кость голени; 14 – кости заплюсны; 15 – кости плюсны.

Лабораторная работа № 2

Тема: Изучение основ разведения и кормления сельскохозяйственных животных.

Наименование работы. Ознакомление с экстерьером крупного рогатого скота.

Цель занятия. Приобрести практические навыки в оценке экстерьера, особенностей развития отдельных статей у животных разных видов и различного направления продуктивности. Необходимо изучить и уметь определять особо выдающиеся стати и недостатки экстерьера. На основе приобретенного опыта научиться отбирать животных с типичным для породы экстерьером, способных к проявлению высокой продуктивности в условиях интенсивного использования.

Материалы и оснащение: шаблоны, рабочие тетради, фото, рисунки, слайды, инструкционные задания.

Время:2 часа

Литература:В.Н.Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия», 2011 г, стр. 45-49

Методические указания. Внешние формы телосложения животных называют экстерьером, который тесно связан с физиологическим состоянием организма. Впервые этот термин ввел в зоотехнию французский ученый Клод Буржела (1768). Экстерьерная оценка – один из приемов всесторонней, комплексной оценки животного для установления соответствия его типу породы и целям его использования. Она необходима также для отбора крепких, здоровых, хорошо развитых животных, обладающих задатками высокой продуктивности.

В практике наибольшее распространение получили глазомерная оценка и оценка экстерьера путем измерения. Пользование этими способами требует глубокого знания экстерьерных особенностей животных разных пород.

Прежде, чем приступить к описанию экстерьера, необходимо изучить наименование, значение и топографию статей тела животного.

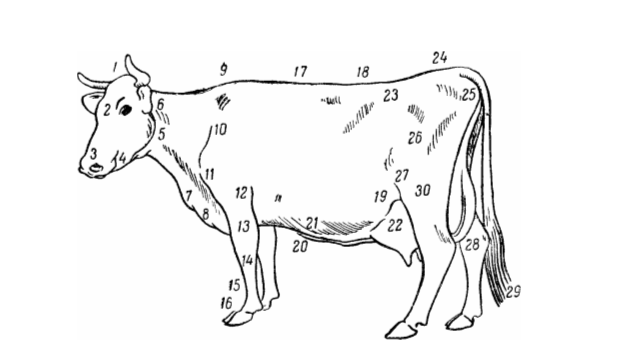

Рис. 1. Стати молочной коровы:

1 – затылочный гребень; 2 – лоб; 3 – морда; 4 – нижняя челюсть; 5 – шея; 6 – загривок; 7 – подгрудок;8 – грудинка (челышко); 9 –холка; 10 – лопатка; 11 – плечелопаточное сочленение; 12 – локоть; 13 – подплечье;

14 – запястье; 15 – пясть; 16 – бабка (путо); 17 – спина; 18 – поясница; 19 – щуп;20 – молочные колодцы; 21 – молочные вены;22 – вымя; 23 – маклоки; 24 – крестец; 25 – седалищные бугры; 26 – бедро; 27 – коленная чашка;28 – скакательный сустав; 29 – кисть хвоста; 30 – голень

Задание 1. На контурном рисунке, созданном по шаблону, в рабочих тетрадях обозначить стати молочной коровы.

Задание 2. Рассмотреть рисунки, фото, слайды, изображающие животных с экстерьером разных направлений продуктивности.

Контрольные вопросы

Что понимают под экстерьерной оценкой?

По каким статям можно определить направление продуктивности коровы?

Лабораторная работа №3

Тема:Изучение технологии производства основных видов продукции животноводства.

Наименование работы: Характеристика пород крупного рогатого скота. Определение показателей их продуктивности.

Цели занятия:

Изучить классификацию пород крс по хозяйственно-полезным

признакам, ознакомиться с наиболее распространенными породами.

Научиться рассчитывать молочную продуктивность.

Материалы и оборудование: инструкционные задания, счетная техника, справочники, презентация «Породы сельскохозяйственных животных»,таблицы с исходными данными по молочной продуктивности.

Литература: В.Н. Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия», 2012 г.

Время:2 часа

Содержание и методика выполнения заданий

Порода – это целостная, достаточно многочисленная, приспособленная к конкретным природно-климатическим условиям группа животных одного вида, созданная трудом человека в определённых социально-экономических условиях.

Задание 1.

Ознакомьтесь с породами крупного рогатого скота с помощью учебника, презентации и дополнительных материалов, дайте краткую характеристику указанных ниже пород по форме:

| Порода | Направлен. продукт. | Место создания | Продуктивность | Рекордистки | Распространение |

|

|

|

|

|

|

|

Характеристика пород: голландская, черно-пестрая, холмогорская, ярославская, красная степная, симментальская, лебединская, сычёвскаяголштино-фризская, айрширская, казахская белоголовая, герефордская, шортгорнская, абердин-ангусская, лимузин, шароле.

Молочная продуктивность коров определяется количеством и качеством полученного от них молока.

Корова продуцирует молоко от отела до запуска, и этот период называется лактацией. Оптимальная продолжительность лактации – 305 дней.

Для оценки коров по молочной продуктивности проводят индивидуальный учет надоенного молока и определяют его состав. К основным показателям, характеризующим молочную продуктивность, относят удой, содержание жира и белка в молоке, выход молочного жира. Молочная продуктивность коров учитывается каждый месяц, путем контрольных доений, начиная с первого дня после отела. Контрольные доения в племенных хозяйствах проводят 1 раз в декаду, а в товарных – 1 раз в месяц. Индивидуальный удой у коров за лактацию определяют путем суммирования удоя от момента отела коровы до ее запуска и определяют удой за законченную лактацию.

Содержание жира и белка в молоке коров определяют один раз в месяц при проведении контрольных доек. Определяют выход молочного жира с учетом удоя коровы за лактацию и содержания в нем процента жира или через количество полученного 1 % молока в течение 305 дней лактации и делят на 100.

Задание 2

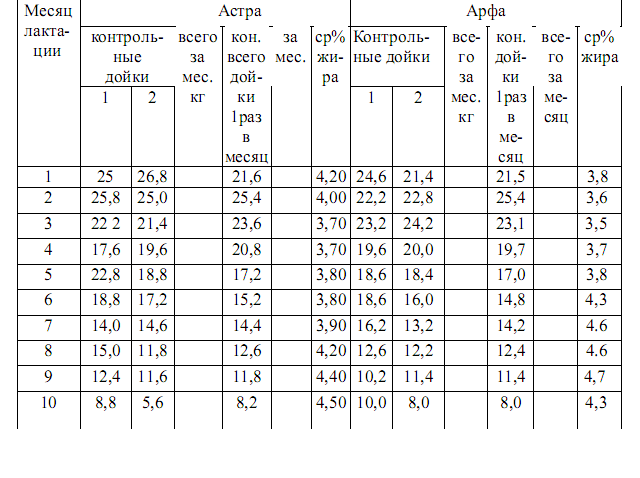

Используя данные таблицы, определить молочную продуктивность двух коров за лактацию, сравнить два метода учета молочной продуктивности 2 и 1 раз в месяц, найти разницу между удоями и сделать заключение.

Заключение

Лабораторная работа № 4

Тема Изучение порядок заполнения племенных документов и приемов мечения животных.

Наименование работы: Заполнение племенных документов и приемы мечения животных.

Цель занятия:

1.Ознакомиться с порядком заполнения племенных документов

2. Ознакомиться с приемами мечения животных.

Время:2 часа

Материалы и оборудование:

Бланки паспортов , аттестатов и племенных свидетельств, инструкции по бонитировке животных, инструкции для записи их в в ГПК, щипцы для вставления ушных сережек, щипцы татуировочные, щипцы для выщипов, пробойник, молоток, ушные сережки разной формы, тавро для таврения на рогах, паяльная лампа для разогревания тавра, сажа, спирт, мыло, полотенца, и теплая вода для промывания ушей.

Задание №1

Ознакомьтесь с различными формами племенных документов (свидетельства, паспорта, аттестаты). Заполните 2 племенных свидетельства на животных, предназначенных для реализации на племя.

Задание №2

На основании племенных документов и непосредственного осмотра выделите 2-3 лучших животных для показа на выставке, удовлетворяющих требованиям инструкции; заполните на одно из них племенной паспорт.

Задание №3

На животных фермы освойте чтение номеров. Проведите мечение ушными сережками овец, татуировкой свиней, выщипами и выжиганием номеров на рогах крупного рогатого скота.

Порядок выполнения задания. В учебном кабинете учащиеся знакомятся с различными формами племенных документов и инструкциями, осваивают порядок заполнения племенных документов, приобретают (по плакатам, рисункам) навыки чтения номеров. После этого на ферме учебно-производственного хозяйства они учатся читать номера на коровах, овцах, свиньях, а также осваивать технику мечения животных. Для мечения сережками надо пробить в ухе круглое отверстие пробойником и вставить сережку щипцами. Перед мечением татуировкой готовят раствор сажи. Проколы в ухе наносят татуировочными щипцами, в образовавшиеся ранки втирают затем раствор сажи. Для выжигания номеров на рогах разогревают на паяльной лампе тавро и выжигают номер на роге. Выщипы на ушах делают специальными щипцами по определенной системе обозначения номеров.

Контрольные вопросы:

1.Что такое бонитировка животных?

2.Какие вы знаете методы мечения животных?

3.Какими инструментами пользуются для мечения животных?

Лабораторная работа №5

Тема: Выявление доброкачественных кормов и пригодность их к скармливанию.

Наименование работы: Ознакомление с доброкачественными кормами и определение их пригодности к скармливанию.

Цели:

Обучающая:

1. Определить структуру, питательность рациона, тип кормления;

2. Определить переваримость рациона.

Воспитательная: Воспитание самостоятельности в решении поставленных задач.

Развивающая: Развитие умения находить оптимальное решение.

Время:2 часа

Материалы и оборудование:

Бур для взятия проб силоса, банки с притертыми пробками (литровые), стаканы, пипетки на 1 мл, капельницы, фарфоровые чашки, силосный индикатор, технические весы, образцы разных видов сена.

Задание 1. Оцените качество силоса в фермерском хозяйстве.

Правила выполнения задания. Качество силоса определяют по запаху, цвету и кислотности. Запах доброкачественного силоса приятный, слабокислый, ароматный, напоминающий запах свежеиспеченного ржаного хлеба, моченых яблок или кваса. При содержании большого количества уксусной кислоты запах слишком кислый, резкий. При накоплении масляной кислоты силос приобретает навозный запах. Цвет хорошего силоса зеленый, желтовато-зеленый или светло коричневый. Силос недоброкачественный имеет цвет черно-зеленый или черный.

Кислотность силоса определяют с помощью индикатора. Для этого пробу силоса помещают в стакан, наполняя его до половины. Силос в стакане заливают дистиллированной или кипяченой водой (холодной), чтобы она покрыла поверхность силоса. Содержимое стакана перемешивают стеклянной палочкой и оставляют стоять в течении 20-50 мин. Этот настой фильтруют. Пипеткой берут 2 мл.фильтрата, помещают его в фарфоровую чашку и прибавляют туда капельницей три капли индикатора. Цвет раствора в чашке сравнивают затем с цветной индикационной таблицей. Каждый цвет индикатора соответствует определенной степени кислотности силоса. Для суммарной оценки качества силоса по величине рН, запаху, цвету, пользуются шкалой. Сумма баллов по отдельным признакам характеризует качество силоса: отличный – 11-12 баллов, хороший- 9-10 баллов, средний – 6-8 баллов, силос, непригодный к скармливанию – 3 балла и ниже.

Задание 2.

Определите качество сена, заготовленного в фермерском хозяйстве.

Таблица

| Тип | Подтип |

| 1.Сено сеянных трав | 1. Бобовое (люцерна, клевер, эспарцет) 2.Злаковое тимофеевка, могар, суданская трава 3.Бобово-злаковое, полученное из многолетних трав (клеверо-тимофеечное) 4. Бобово-злаковое, полученное из однолетних трав (вика с овсом и ячменем) |

| 2.Сено природных сенокосов | 1.Луговое крупнотравное 2.Луговое мелкотравное 3.Суходольно-луговое мелкотравное 4.Влажно-луговое крупнотравное 5.Степное крупнотравное 6.Степное мелкотравное 7.Солончаково-луговое крупнотравное 8.Солончаково-луговое мелкотравное |

Порядок выполнения задания: Качество сена определяют по цвету, запаху, времени уборки, длительности хранения и ботаническому составу растений. При оценке качества сена используют показатели, установленные ГОСТ.

Сено каждого подтипа делят в зависимости от цвета, запаха, времени уборки и ботанического состава на два класса. Сено 1 класса заготавливают из трав, скошенных не позднее начала цветения бобовых и злаковых или начала выколашивания злаковых. Оно должно быть зеленым, облиственным не менее чем на 30-35%. В сене 1 класса содержится не менее 60% основных трав и не более 5 % несъедобных трав. Ко 2 классу относят сено, заготовленное из трав, убранных в период полного цветения. Основных трав в нем должно быть не менее 45%, а несъедобных трав не более 10%. Если сено не отвечает требованиям ГОСТА, то его относят к внеклассному.

Лабораторная работа № 6

Тема:Изучение основ разведения и кормления сельскохозяйственных животных.

Наименование работы. Ознакомление с нормами кормления животных разных видов и определение питательности рациона.

Цели:

Обучающая. 1. Ознакомиться с нормами кормления с/х-ых животных; 2. Определить структуру, питательность рациона, тип кормления; 3. Определить переваримость рациона.

Воспитательная. Воспитание самостоятельности в решении поставленных задач.

Развивающая. Развитие умения находить оптимальное решение.

Материалы и оборудование: инструкционные задания, счетная техника, справочники.

Время:2 часа

Литература: В.Н. Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия», 2012 г.

Содержание и методика выполнения заданий:

В условиях интенсификации животноводства и производства продукции на промышленной основе большое значение имеет организация правильного полноценного кормления сельскохозяйственных животных.

Корма – это продукты растительного и животного происхождения, а также промышленного производства, используемые для кормления сельскохозяйственных животных. Корма классифицируются на:

Корма растительного происхождения:

Сочные (зелёная трава, силос, корнеплоды, бахчёвые

культуры);

Сенаж;

Грубые корма (сено, солома, мякина);

Концентрированные корма (зерно злаковых и бобовых

культур)

II. Корма животного происхождения:

1. Рыбные – рыбная мука, рыбий жир и др;

2. Мясные – мясная мука, свежая и сушёная кровь и др.;

Молочные – молоко, обрат, пахта и др.;

Продукты птицеводства – отходы инкубации и убоя птицы.

III.Корма промышленного производства:

Комбинированные корма – комбикорма-концентраты, премиксы и др.;

Кормовые добавки - минеральные, синтетические азотсодержащие, витаминные корма, ферменты, антибиотики, биостимуляторы.

В процессе пищеварения корма подвергаются механической, химической и биологической обработкам. При этом не все питательные вещества перевариваются и поступают в кровь и лимфу. Часть веществ корма выводится из организма в виде кала.

Переваримость питательных веществ определяют по разности веществ, поступающих с кормом и выделенных с калом. Показателем переваримости корма или рациона является коэффициент переваримости – количество переваримого вещества, выраженное в процентах от принятого.

Для животноводства важно не только количество, но, главным образом, качество кормов, т.е. их ценность определяемая содержанием питательных веществ.

Под питательностью понимают свойство корма удовлетворять природные потребности животных в пище.

Питательность корма нельзя выразить каким - либо одним показателем. Эта оценка складывается из следующих данных: химического состава корма и его калорийности; перевариваемость питательных веществ; общей (энергетической) питательности; протеиновой, минеральной и витаминной питательности.

В России общую питательность кормов оценивают в овсяных кормовых единицах. За единицу сравнительной оценки кормов принят 1кг овса среднего качества, из которого в организме волов при откорме откладывается 150г жира.

Как недостаточное, так и избыточное кормление, вредно для животных и убыточно для хозяйств. Поэтому одной из важных задач науки о кормлении является нормирование кормления разных видов.

Нормой кормления называется определённое количество питательных веществ и энергии корма, необходимое животному для нормальной жизнедеятельности и образования продукции. Действующие на сегодня нормы кормления выражаются в обменной энергии, содержании переваримого протеина, кальция, фосфора, каротина. Они составлены применительно к животным каждого вида с учетом их физиологического состояния, возраста и уровня продуктивности.

Нормы кормления периодически пересматриваются.

На основе норм кормления составляют рацион. Рацион – это суточная дача кормов, составленная с учётом норм и целей кормления.

Рацион составляют на определенный промежуток времени (сутки, декада и т.д) для каждой половозрелой группы животных. Их систематически пересматривают и корректируют в зависимости от наличия кормовых средств. Важное значение при кормлении животных имеет структура рациона, т.е. соотношение отдельных видов или групп кормов (грубых, сочных и концентрированных), выраженное в процентах от общей питательности. Соблюдение оптимальной структуры рациона очень важно для нормального процесса пищеварения.

Систематическое сочетание кормов в рационе создает определенный тип кормления, под которым понимают соотношение (в процентах от общей питательности) основных групп или видов кормов, потребляемых животным за год или какой либо сезон. В основу расчета берется соотношение между концентрированными и объемистыми кормами. Название вида кормления определяется видом преобладающих в рационе кормов. Например, если в рационах крупного рогатого скота преобладает сенаж и силос, то такой вид называется силосно-сенажным, если силос и корнеплоды – силосно- корнеплодным. Если в годовом рационе коров концентрированные корма составляют 40% и более по питательности, то такой тип кормления считается концентратным; 30….25% –полуконцентратным, 24…..10%–малоконцентратным, а до 9% –объемистым.

В свиноводстве наиболее распространены концентратно - картофельный, концетратно-корнеплодный и концентратный типы кормления (на долю концентратов приходится 80….90% годового расхода). Для сельскохозяйственной птицы приемлем только концентратный тип кормления, когда концентраты составляют более 90%.

Задание№1

В хозяйстве на данный момент имеются следующие корма: солома овсяная, силос кукурузный, свекла кормовая, сено луговое, отруби пшеничные, сенаж, мука ячменная, соль поваренная, кровяная мука, мел, обрат, мука рыбная, зелёная трава, мясо-костная мука. Проклассифицируйте указанные корма.

Задание№2

Ознакомиться с нормами кормления животных разных видов.

Выписать нормы кормления: 1. для стельной коровы в сухостойный период весом 500кг при плановом удое 3000кг; 2. для дойной коровы весом 400кг при суточном удое 25кг; 3. для хряков в возрасте 1,5 года весом190кг.

Данные запишите в таблицу №1.

Таблица№1

Нормы питательных веществ для различных видов животных

| Вид и категория животного | Корм.ед. | Перевар. протеин, г | Кальций, г | Фосфор, г | Каротин, г

|

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

Задание № 3

Определите питательность рациона следующего состава (кг): сено клеверо-тимофеечное 5; солома овсяная 2; силос кукурузный (75% влажности) 25; свёкла кормовая 6; комбикорм 4 (в 1кг комбикорма содержится 0,9 к. ед., 150г переваримого протеина, 3г кальция, 5г фосфора).

Укажите, для животного какого вида предназначен данный рацион.

Данные занесите в таблицу:

Таблица № 2

Питательность рациона

| Корма | Кол-во,кг | Содержится в рационе | ||||

|

| Кормовых единиц | Переваримого протеина, г | Кальция, г | Фосфора,г | Каротина, мг | |

| | | | | | | |

| Итого: | | | | | |

|

Для определения питательности рациона используйте данные справочника «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» под редакцией М.Ф. Томмэ.

Задание № 4

На основании данных задания №2 определить структуру рациона и тип кормления.

Задание № 5

Сколько зелёного корма по месяцам поступит с культурного пастбища площадью 300га, урожайностью 16т зелёной массы с 1 га.

Динамика поступления травы с пастбища следующая: май – 20%, июнь – 40%, июль – 15%, август – 15%, сентябрь – 10%.

Контрольные вопросы:

Что такое норма кормления?

По каким основным показателям нормируют кормление сельскохозяйственных животных?

Какие типы кормления применяют в свиноводстве?

Какие факторы учитывают при составлении норм кормления для сельскохозяйственных животных?

Лабораторная работа №7

Тема: Изучение основных породы крупного рогатого скота разного направления.

Наименование работы: Ознакомиться с характеристикой основных пород крупного рогатого скота разного направления продуктивности

Цель:

Обучающая: Ознакомиться с характеристикой основных пород крупного рогатого скота разного направления продуктивности

Воспитательная. Воспитание самостоятельности в решении поставленных задач.

Развивающая:Развитие умения находить оптимальное решение.

Задание 1. Изучите породы крупного рогатого скота по государственным племенным книгам, каталогам, фотографиям и другим материалам.

Задание 2.Изучение более детально породы крупного рогатого скота, разводимые в зоне расположения техникума.

Контрольные вопросы:

1.Какое значение в народном хозяйстве имеет крупный рогатый скот?

2.Расскажите о классификации пород скота в зависимости от направления их продуктивности.

3.Какие вы знаете породы скота молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности?

Лабораторная работа № 8

Тема: Ознакомление с характеристикой основных пород свиней.

Наименование работы. Ознакомление с нормами кормления животных разных видов и определение питательности рациона.

Цели:

Обучающая: Ознакомиться с характеристикой основных пород свиней.

Воспитательная:Воспитание самостоятельности в решении поставленных задач.

Развивающая: Развитие умения находить оптимальное решение.

Материалы и оборудование: Теоретический материал настоящего курса по разделу «Свиноводство», фотографии, презентации, фильмы, племенные книги свиней.

Время:2 часа

Задание 1

изучите по имеющимся материалам следущие породы свиней: крупную белую, украинскую степную белую, миргородскую, латвийскую белую, литовскую белую, ландрас, эстонскую беконную, уржумскую.

Порядок выполнения задания

занятия проводятся в учебном кабинете. Преподаватель сначала кратко характеризует основные породы свиней, разводимые в различных зонах нашей страны, затем пользуясь соответствующеми источниками, учащиеся описывают их в своих тетрадях. Описание пород свиней рекомендуется проводить в следущей последовательности а) время, место, социально-экономические и естественноисторические условия создания породы, б) методы выведения, производственный тип, отличительные особенности экстерьера свиней, в) район распространения, направление дальнейшего совершенствыования породы, значение ее для для усовершенствования свиноводства в России. г) продуктивность животных данной породы (основные показатели) д) лучшие линии и семейства, е) ведущие племенные хозяйства.

Задание 2

Изучить основные принципы отбора и подбора свиней, основные методы разведения, применяемые в племенных и промышленных хозяйствах, ознакомление с методами оценки свиней, основными формами зоотехнического учета в свиноводстве.

Порядок выполнения задания

занятия проводятся в учебном кабинете. Преподаватель знакомит учащихся с принципами ведения племенной работы в племенных и промышленных хозяйствах, методами разведения, методами оценки свиней (по экстерьеру, продуктивности, происхождению, качеству потомства, по их собственной продуктивности), с инструкцией по бонитировке и методиками оценки свиней, основными формами зоотехнического учета. В процессе самостоятельной работы учащиеся осваивают методы разведения, оценки свиней и зоотехнического учета в свиноводстве.

Контрольные вопросы:

1.Какие породы свиней, разводимых в России вы знаете?

2.Что такое отбор? По каким признакам отбирают свиней?

3.Расскажите о методах разведения свиней?

Литература: В.Н. Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия», 2012 г.

Лабораторная работа № 9

Тема: Ознакомление с характеристикой основных пород овец.

Цель занятия:

1.Ознакомиться с характеристикой основных пород овец.

2.Освоить правила определения норм кормления и составления рационов для овец различных групп.

Материалы и оборудование.

Теоретический материал настоящего курса по подразделу «Овцеводство», госплем книги, фотографии, презентации, фильмы. Книга «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных»., М., «Колос», 1974 год.

Задание1. Изучите по имеющимся материалам основные и плановые для района породы овец.

Порядок выполнения задания. Занятие проводится в учебном кабинете. Заслушав краткую характеристику преподавателем основных пород овец, используемых в нашей стране, учащиеся описывают их в тетрадях, пользуясь для этого соответствующими источниками. Описывать породы рекомендуется по следущей схеме: а) время, место, социально-экономические и естественноисторические условия сохранения породы; б) метод ее создания, направление продуктивности; в) характеристика породы (масть, рога, форма хвоста, экстерьер); г)продуктивность (живая масса, настриг шерсти, выход мытого волокна, плодовитость, длина, толщина шерсти и др.) д) район распространения и план дальнейшей работы по совершенствованию породы; е) ведущие племенные хозяйства.

Задание 2.

Составьте рацион для суягной матки шерстно- мясной породы во второй период суягности массой 60 кг. Хозяйство имеет корма: сено бобовое, солому ячменную, силос кукурузный, ячменную дерть, свеклу сахарную.

Задание 3. Составьте рацион для подсосной матки мясо-шерстной породы массой 50 кг (при одном ягненке). Хозяйство имеет корма: сено бобовое, силос разнотравный, солому ячменную, сахарную свеклу, жмых подсолнечковый, пшеничные отруби.

Задание 4.

Составьте рацион для шерстного валуха массой 40 кг. В хозяйстве имеются корма: сено степное злаково-разнотравное, солома ячменная, силос разнотравный. Для сбалансирования рационов по минеральным веществам и каротины можно подбирать необходимые корма и подкормки по своему усмотрению.

Порядок выполнения задания.

Занятие проводится в ученом кабинете. Сначала учащиеся устанавливают нормы кормления для животных соответствующей группы, исходя из условий задания. Затем из указанных кормов они составляют рацион, определяют количество питательных веществ в каждом корме и во всем рационе и сравнивают питательность рациона с нормами кормления. При несоответствии рациона по питательным веществам норме добавляют определенные корма и добавки для сбалансирования его.

Контрольные вопросы:

1.Какие биологические особенности характерны для овец?

2.Охарактеризуйте основные виды шерсти?

3.Каковы отличительные особенности тонкорунных овец шерстного, шерстно-мясного и мясо-шерстного направления продуктивности?

4.Каково значение нормированого кормления овец?

Время:2 часа

Литература:

В.Н. Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия»,2012 г.

Лабораторная работа № 10

Цель занятия. Ознакомление с породами лошадей различного назначения.

Научиться определять нормы потребности в питательных веществах и составлять рационы для лошадей.

Материалы и оборудование. Теоретическая часть настоящего курса по разделу «Коневодство». Кинофильмы, презентации, осмотр лошадей в натуре в хозяйствах, расположенных вблизи техникума. Соответствущий раздел настоящего курса, книга «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» под редакцией М.Ф.Томмэ.

Задание 1.

Изучите основные породы лошадей по ГПК, фотографиям, презентациям и другим материалам. Ознакомтесь более детально с породами лошадей, разводимыми в зоне расположения учебного заведения.

Порядок выполнения задания.

Занятие проводится в учебном кабинете. Пользуясь указанными источниками, учащиеся описывают различные породы лошадей, отмечают их экстренные особенности, работоспособность, и характер использовани. Полезно организовать осмотр в натуре лошадей, разводимых в учебно-производственном хозяйстве техникума или в хозяйствах района.

Задание 2. Составьте рацион для рабочей лошади массой 600 кг, выполняющей работу, среднюю по тяжести. Имеются следущие корма: сено луговое, силос кукурузный, солома овсяная, зерно кукурузы, ячмень.

Задание 3. Составьте рацион для жеребой кобылы тяжеловозной породы массой 650 кг. На стойловый период. Кобыла используется на легких работах. Корма: сено злаково-бобовое, силос кукурузный, свекла сахарная, ячмень, овес, зерно кукурузы, жмых подсолнечковый.

Задание 4. Составьте рацион для подсосной кобылы рысистой породы массой 500 кг на пастбищный период. Корма: пастбище естественное разнотравное, зеленая масса вико-овсяной смеси, ячмень, кукуруза.

Порядок выполнения задания.

Занятие проводится в учебном кабинете. Исходя из условий задания, учащиеся сначала устанавливают норму кормления того или иного животного, затем составляют для них рационы из кормов, указанных в заданиях.

Контрольные вопросы:

1.Каковы хозяйственно-биологические особенности лошадей?

2.Расскажите о лошадях тяжелоупряжных пород?

3.Какие учитываются факторы при составлении норм кормления для лошадей?

4.Как организовать правильное содержание лошадей и уход за ними.

Практическая работа №11 Освоить правила определения норм кормления и составления рационов для овец различных групп.

Цель занятия:

Освоить правила определения норм кормления и составления рационов для овец различных групп.

Материалы и оборудование: Теоретический материал настоящего курса по подразделу «Овцеводство», госплемкниги, фотографии, видеофильмы, сайты Интернета, ознакомление с породой на живых объектах.

Задание 1: Изучите по имеющимся материалам основные и плановые для района (области) породы овец.

Порядок выполнения задания: Занятие проводится в учебном кабинете. Заслушав краткую характеристику преподавателем основных пород овец, разводимых в нашей стране, учащиеся описывают их в тетрадях, пользуясь для этого соответствующими источниками. Описывать породы рекомендуется по следущей схеме:

а) время, место, социально-экономические и естественно-исторические условия создания породы;

б) метод ее создания, направление продуктивности;

в) характеристика породы (масть, рога, форма хвоста, экстерьр);

г) продуктивность (живая масса, настриг шерсти, выход мытого волокна, плодовитость, длина и толщина шерсти и др.)

д) район распространения и план дальнейшей работы по совершенствованию породы;

е) ведущие племенные хозяйства.

Задание 2:

Составьте рацион для суягной матки шерстно-мясной породы во второй период суягности массой 60 кг. Хозяйство имеет корма: сено бобовое, солому ячменную, силос кукурузный, ячменную дерть, свеклу сахарную.

Задание 3: Составьте рацион для подсосной матки мясо-шерстной породы массой 50 кг (при одном ягненке). Хозяйство имеет корма: сено бобовое, силос разнотравный, солому ячменную, сахарную свеклу, жмых подсолнечниковый, пшеничные отруби.

Задание 4: Составьте рацион для шерстного валуха массой 40 кг. В хозяйстве имеются корма: сено степное злаково-разнотравное, солома ячменная, силос разнотравный. Для сбалансирования рационов по минеральным веществам и каротину можно подбирать необходимые корма и подкормки по своему усмотрению.

Порядок выполнения задания. Занятие проводится в учебном кабинете. Сначала учащиеся устанавливают нормы кормления для животных соответствующей группы исходя из условий задания. Затем из указанных кормов они составляют рацион, определяют количество питательных веществ в каждом корме и во всем рационе и сравнивают питательность рациона с нормами кормления. При несоответствии рациона по питательным веществам норме добавляют определенные корма и до добавки для сбалансирования его.

Контрольные вопросы:

1.Какие биологические особенности характерны для овец?

2.Охарактеризуйте основные виды шерсти.

3.В чем состоит сущность классировки шерсти?

4.Каково значение нормированного кормления овец?

5.Назовите особенности промышленной технологии производства продукции овцеводства на комплексах.

Время:2 часа (4 часа СПО)

Литература:

В.Н. Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия»,2012 г.

Лабораторная работа №12

Цель занятия: Ознакомиться с основными породами птицы, освоить приемы составления технологических схем производстваяиц и мяса птицы

Материалы и оборудование: кинофильмы, фотографии с птицей разных пород, теоретическая часть учебника, нормативные материалы, пособия, таблицы.

Задание: Изучите породы сельскохозяйственной птицы.

Порядок выполнения задания: Выполняют задание в учебном кабинете техникума. Пользуясь имеющимися, учащиеся выписывают все сведения о породах сельскохозяйственной птицы, сравнивают породы одного вида птицы между собой по важнейшим показателям и дают им соответствующую оценку.

Задание 2: Составьте технологические схему по производству 100 млн. яиц в год.

Задание 3: Составьте технологическую схему по производству 3 млн. бройлеров в год.

Порядок выполнения задания: Занятие проводится в учебном кабинете. Чтобы научить учащихся пользоваться нормативными материалами, таблицами и пособиями, преподаватель должен перед самостоятельным выполнением ими заданий познакомить их с ними и на классной доске провести все расчеты, связанные с выпонением настоящих заданий.

Контрольные вопросы

1.Какие породы птиц используются в промышленном птицеводстве для производства яиц и мяса птицы?

2.Какая продолжительность инкубации яиц различных видов сельскохозяйственной птицы?

3.Какие существуют способы выращивания цыплят?

4.Какие способы содержания кур применяются в промышленных и племенных хозяйствах яичного и мясного направления?

Время:2 часа

Литература:

В.Н. Легеза «Животноводство». – М.: Издательский центр «Академия»,2012 г.

Дополнительная литература:

Жигачев А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии – М.: КолосС, 2011. – 408 с.

Козлов Ю.Н., Костомахин Н.М. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных:учебник для сред.проф. образования. – М.: Издательство «КолосС», 2011. – 264 с.

Кисилев Л.Ю. Частная зоотехния./ Л.Ю.Кисилев, Т.В.Бахмутова, А.П. Голикова и др. М.: Колос, 2012. – 320с.

Легеза В.Н. Животноводство: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр Академия, 2013. – 384с.

Родионов Г.В., Табаков Л.П. Основы зоотехнии: учеб.пособие для студ. Уч. СПО, обучающихся по специальностям с/х профиля. – М.: Издательский центр Академия, 2012. – 448 с.

Отечественные журналы: «Животноводство», «Разведение сельскохозяйственных животных и кормопроизводство»

Интернет-ресурсы:

http://sxedu.ru/ Сельское хозяйство – животноводство(дата обращения 04.04.2016 г.)

http://www.help-rus-student.ru/text/28/481.htm Зоотехния (дата обращения 04.04.2016 г.)

http://biofile.ru/bio/17877.htmlБиофайл – научно-информационный журнал (дата обращения04.04.2016 г)

http://www.kgau.ru/distance/zif_03/razvedenie-111201/01.html- разведение с основами частной зоотехнии, электронный учебно- методический комплекс (дата обращения 04.04.2016 г.