СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическое пособие. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников.

Методика включает шесть серий проб, каждая серия включает речевые пробы нарастающей трудности. Для того чтобы оценка каждой из сторон речи вносила примерно равный вклад в общий балл, суммарные баллы за выполнение каждой серии были по возможности уравнены. Полное речевое обследование включает 157 проб, не считая проверки звукопроизношения, выводы о состоянии которого делаются как на основе специальных проб, так и по ходу обследования в целом. Каждая проба оценивается в отдельности, затем подсчитывается сумма баллов за все задание, за серию и далее на основе суммарных оценок за каждую серию выводится общий балл за выполнение всех заданий методики.

Просмотр содержимого документа

«Методическое пособие. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников.»

УДК 376.1-058.264 ББК 74.3 Ф75

УДК 376.1-058.264 ББК 74.3 Ф75 Идея, разработка издания принадлежит издательству «Айрис-Дидактика»

Серийное оформление Ю. Б. Кургановой

Фотекова, Т. А.

Ф75 Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников: метод, пособие / Т. А. Фотекова. — 2-е изд. — ■ М.: Айрис-пресс, 2007. — 96 с. — (Библиотека логопеда-практика).

I8ВN 978-5-8112-2884-3

Пособие содержит методики обследования речи школьников, описания речевых проб и систем их оценки, а также примеры обработки и анализа результатов обследования.

Адресовано школьным педагогам, психологам, дефектологам и другим специалистам образовательных учреждений.

ББК 74.3 УДК 376.1-058.264

■ © Фотекова т! А., 2000 ©ООО «Издательство

18]Щ 978-5-8112 2ЯЯ4 Ч «АЙРИС-пресс»,

1ЫИЧ 978-5-8112-2884-3 пеерраб. и доп., 2006

Введение

С нарушениями в формировании речевой функции у детей приходится встречаться разным специалистам: логопедам психологам, дефектологам, школьным педагогам, работникам дошкольных учреждений разного профиля. Одним из наиболее тяжелых и распространенных речевых дефектов является общее недоразвитие речи (ОНР). Это состояние характеризуется не-сформированностью всех компонентов речевой системы, носит стойкий характер и требует длительной, грамотно построенной коррекционной работы. Ее эффективность зависит от умения правильно оценить структуру дефекта и степень выраженности нарушений входящих в нее компонентов. В логопедии разработаны методы, позволяющие надежно диагностировать состояние ОНР. Как правило, эти методы предусматривают качественный анализ данных. Однако в некоторых случаях может быть полезна унифицированная система интерпретации полученного при обследовании материала с количественной формой выражения.

Совместно с Л. Й. Переслени нами была разработана и апробирована стандартизированная методика обследования речи с балльно-уровневой системой оценки, которая применяется для решения следующих задач:

диагностики;

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля);

построения системы индивидуальной коррекционной работы;

комплектования подгрупп на основе общности структуры нарушений речи;

отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки эффективности коррекционного воздействия.

В предлагаемом пособии приведены рекомендуемые для обследования речевые задания и критерии оценки их выполнения. Для того чтобы показать, как работают эти критерии, представлен протокол обследования, в котором отражены результаты выполнения проб ребенком с речевой патологией и оценки каждой пробы. Анализ индивидуальных профилей, характеризующих

3

речевой статус детей с разными нарушениями (общее недоразвитие речи, задержка психического развития, умственная отсталость с системным речевым дефектом), демонстрирует возможности методики по выявлению структуры дефекта. Статистическая обработка полученных при обследовании данных позволяет вывести усредненные показатели, характерные для каждой из указанных категорий детей. Их анализ дает возможность интерпретации получаемых результатов и квалификации дефекта.

Изначально методика предназначалась для выявления особенностей речевого развития детей младшего школьного возрас-' та. Позднее нами был разработан вариант методики для учащихся старших классов (он также приводится в настоящем издании). .

Применение методики не требует использования стимульно-го материала и доступно не только логопедам, но и психологам, дефектологам и педагогам при условии точного соблюдения требований, заложенных в критериях оценки каждой группы проб.

В предлагаемом пособии представлены 3 варианта методики, которые могут использоваться в соответствии с целью обследования:

полный вариант методики для тщательного и углубленного исследования всех сторон устной речи младших школьников;

сокращенный вариант для экспресс-диагностики младших школьников, требующий гораздо меньше времени, но также позволяющий оценить состояние основных компонентов экспрессивной речи ребенка.

методика для обследования речи старших школьников.

При необходимости уточнить состояние какой-либо стороны речи каждая серия проб может быть использована самостоятельно.

Речевая патология, затрагивающая все стороны речи, как правило, наблюдается у детей с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития (ЗПР). В основе этих нарушений лежит церебрально-органическая недостаточность, или минимальная мозговая дисфункция. Дети с нарушениями такого генеза страдают несформированностью не только речевых, но и когнитивных функций. Поэтому предлагаемую методику обследования речи рекомендуется использовать в комплексе с другими методами, направленными на выявление состояния познава-4

тельных процессов. В нашей практике в качестве таких методов применялся психодиагностический комплекс, предложенный Л. И. Переслени и Е. М. Мастюковой, который дает возможность исследовать характеристики наглядно-образного и словесно-логического мышления, памяти, внимания и прогностической деятельности. Он подобран с учетом клинико-физиологических данных и также позволяет получить как количественные, так и качественные показатели. Подробнее процедура проведения и интерпретация результатов описана в методическом пособии Л. И. Переслени «Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития познавательной деятельности младших школьников» [9].

Задача исследования высших психических функций продуктивно решается также с помощью нейропсихологических методов диагностики, позволяющих вычленить основные синдромы, лежащие в основе их недостаточности. При реализации нейро-психологического подхода целесообразно применять методику обследования речевых функций, разработанную нами совместно с Т. В. Ахутиной, с учетом нейро- и психолингвистических механизмов речи [19] в сочетании с нейропсихологическими пробами, предложенными А. Р. Лурия и адаптированными для детского возраста сотрудниками лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Т. В. Ахутиной [2, 3].

Полный вариант методики обследования речи младших школьников

В методике использованы речевые пробы, предложенные Р. И. Лалаевой [5] и Е. В. Мальцевой [7]. Кроме этого, исследовалось понимание сложных логико-грамматических отношений с использованием заданий, разработанных А. Р. Лурия. Для оценки успешности выполнения заданий методики нами была применена балльная система.

Методика включает шесть серий проб, каждая серия включает речевые пробы нарастающей трудности. Для того чтобы оценка каждой из сторон речи вносила примерно равный вклад в общий балл, суммарные баллы за выполнение каждой серии были по возможности уравнены. Полное речевое обследование включает 157 проб, не считая проверки звукопроизноше-ния, выводы о состоянии которого делаются как на основе специальных проб, так и по ходу обследования в целом. Каждая проба оценивается в отдельности, затем подсчитывается сумма баллов за все задание, за серию и далее на основе суммарных оценок за каждую серию выводится общий балл за выполнение всех заданий методики.

Для каждой серии (в некоторых сериях и для каждой группы проб) разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при оценивании заданий всех серий, кроме серии I, является учет степени успешности выполнения с помощью четырех градаций, что дает возможность получения более дифференцированного результата. Для серий I (кроме звукопроизношения), II, III, IV, V — это 1; 0,5; 0,25; 0 баллов, для звукопроизношения — 3; 1,5; 1; 0 баллов и для серии VI — 5; 2,5; 1; 0 баллов. Задания серии V оцениваются тремя града-

6

циями: 1; 0,5 и 0 баллов. В разных заданиях эти градации

отражают четкость и правильность выполнения, характер и

тяжесть допускаемых ошибок, а также вид и количество ис

пользованной помощи. .,

Структура методики

Серия I — Исследование сенсомоторного уровня речи —

включает четыре группы заданий.

Первая группа состоит из 15 проб, представляющих собой цепочки слогов с фонетически сходными звуками. В логопедической практике этот прием традиционно используется для проверки фонематического восприятия. При интерпретации результатов следует помнить, что на успешность выполнения такого рода заданий влияют и трудности переключения, которые проявляются в инертности, «застревании» на каком-либо слоге (вместо ма-на-ма в этом случае ребенок воспроизводит ма-ма-ма или та-на-на). Таким образом, первое задание носит комплексный характер.

Вторая группа заданий направлена на исследование звукопроизношения через отраженное проговаривание специально подобранных слов. Окончательная оценка звукопроизношения производится на основе всего обследования, которое дает возможность проверить произношение различных звуков в разных речевых ситуациях.

Третья группа проб нацелена на исследование состояния артикуляционной моторики путем выполнения 10 движений и цепочек движений по показу экспериментатора.

Известно, что стойким и плохо поддающимся коррекции признаком системной речевой патологии является нарушение звуко-слоговой структуры слова, т. е. количества и последовательности звуков и слогов в слове, ударности в строения отдельных слогов (Т. А. Титова, 1983). На выявление соответствующих нарушений направлена четвертая группа заданий серии, включающая 10 слов с постепенным

усложнением слоговой структуры. Максимальное количество баллов за выполнение первой, третьей и четвертой групп заданий соответствует количеству входящих в них проб (15, 10 и 10 баллов), наивысший балл за звукопроизношение равен 15. Таким образом, максимальная оценка за всю серию — 50 баллов.

Серия II — Исследование навыков языкового анализа —

состоит из десяти заданий, выявляющих, в какой мере ребенок овладел понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение» и навыками выделения их из потока речи. Максимальная оценка — 10 баллов.

Серия III — Исследование сформированности грамматического строя речи — состоит из пяти групп заданий, по 10 проб в каждой.

Первая группа заданий предусматривает повторение предложений различной грамматической сложности. Способность к повторению можно расценивать как показатель общего уровня лингвистической компетенции. Известно, что ребенок может воспроизвести предложение того уровня грамматической сложности, которым он овладел в собственной речи. Как и большинство проб, эти задания носят комплексный характер. На успешность их выполнения влияют также объем вербального материала, качество слухового восприятия и слу-хоречевой памяти. Среди типичных ошибок при выполнении этой группы заданий встречаются замены слов по семантическому и фонетическому сходству (вербальные и литеральные парафазии), а также поиск слов и трудности удержания смысловой программы. По данным Ж. М. Глоз-ман, у детей младшего школьного возраста количество лексических ошибок при повторении существенно зависит от длины предложения, но грамматические ошибки обусловлены в первую очередь синтаксической сложностью фразы; число лексических ошибок сокращается медленнее, чем количество грамматических.

Во второй группе заданий испытуемому предлагается оценить правильность предложений, составленных как в соответствии с нормами языка, так и с их нарушениями. 8

Третья группа проб предусматривает составление предложений из слов, данных в начальной форме. Выполнение таких заданий требует от ребенка построения внутренней программы высказывания, а также его правильного грамматического оформления, что вызывает большие трудности у детей с системной речевой патологией.

Четвертая группа заданий связана с необходимостью вставить в предложение пропущенный предлог.

В пробах пятой группы детям предлагается образовать формы существительных множественного числа в именительном и родительном падежах. По наблюдениям лингвистов, отклонения от нормы в образовании множественного числа именно этих падежей относятся к наиболее часто встречающимся формообразовательным трудностям [19]. Речевой материал подбирался с целью выявления наиболее типичных ошибок: унификация ударения в парадигмах слов (стол — столы); устранение чередования конечных согласных основы (ухо — ухи); унификация основ существительных, имеющих во множественном числе наращение -]- (стул — сту-лы); тенденция к замещению флексии -а на -и (-ы) у существительных среднего рода (окно — окны); вытеснение нулевого окончания окончанием -ов во множественном числе Р. п. (звезда — звездов).

Максимальная оценка за выполнение каждой группы заданий соответствует числу проб, т. е. равна 10 баллам, за выполнение всей серии — 50 баллов.

Серия IV — Исследование словаря и словообразовательныхпроцессов — состоит из трех грунп заданий.

Первая группа включает 10 проб на проверку знания словоформ, обозначающих названия детенышей, и умения образовывать такие формы от названий взрослых животных.

Вторая группа состоит из 5 проб, проверяющих умение ребенка образовывать уменьшительно-ласкательные формы слова.

Третья группа заданий включает 35 проб, предусматривающих образование качественных, относительных и притяжательных прилагательных (по 15, 10 и 10 соответствен-

9

но) от существительных. Имя прилагательное — одна из наиболее абстрактных частей речи. Оперирование ею требует высокого уровня развития процессов анализа, синтеза и обобщения. Умение использовать в речи прилагательные требует более быстрого формирования мыслительных операций [13].

Русский язык отличается сложно организованной системой правил, управляющих словообразованием, т. к. существует целый ряд параллельных словообразовательных моделей, из которых и приходится выбирать ребенку. Правильный выбор, по утверждению С. Н. Цейтлин, в большинстве случаев определяется традицией. Не зная традиций, но овладев какой-либо словообразовательной моделью, ребенок начинает ее активно использовать, что приводит к порождению речевых новообразований или инноваций, которые, по мнению А. М. Шахнаровича [20], являются следствием генерализации таких языковых моделей. Т. Н. Ушакова [15] относит начало периода такого словотворчества к двум годам и окончание — к моменту поступления в школу.

Для детей с ОНР и ЗПР задания на словообразование очень сложны, при их выполнении отмечается инертность, когда ребенок пытается делать все пробы стереотипно (так, если салат из моркови — морковный, то суп из грибов — грибный, лист дуба — дубный, а березы — березный и т. д.). Очень часто, не зная нужной формы, дети прибегают к словотворчеству, которое при нормальном речевом развитии заканчивается к периоду школьного обучения.

Максимальная оценка за выполнение каждой группы заданий равна количеству проб в ней, а за всю серию — 50 баллов.

Серия V — Исследование понимания сложных логико-грамматических отношений — направлена на проверку понимания обращенной речи. Для этого использованы пробы, предложенные А. Р. Лурия. Понимание сложных логико-грамматических конструкций требует напряженной аналитико-синтетической деятельности, способности одновременно усваивать информацию, задействовать кратковременную и долговременную память, сохраняя пространственное восприятие. 10

Серия включает 10 проб, в том числе на понимание конструкций с предлогами, отражающими на речевом уровне реальные пространственные отношения, сравнительные конструкции (Ваня выше Пети. Кто ниже ростом? ), обратимые и флективные инвертированные словосочетания (показать ключ карандашом).

Максимальная оценка равна 10 баллам.

Серия VI — Исследование сформированности связной речи. По мнению М. М. Бахтина, построением связного высказывания руководит жанр, т. е. представление о целом тексте. Именно жанр определяет типы предложений и их композиционные связи. Овладение гибкими, разнообразными жанровыми формами — длительный и сложный процесс, завершающий речевое развитие. Н. И. Жинкин считает, что в языке вообще не содержится правил для формирования текста [4], поэтому не только дети, но и многие взрослые не умеют оптимально их генерировать. Он выделяет два условия оптимальной генерации текста: 1) накопление понятий из определенной области знаний; 2) умение семантического сжатия и развертывания текста. Детям предлагаются два задания: составление рассказа по набору сюжетных картинок и пересказ. Это самые сложные пробы методики, поэтому выполнение каждой из них оценивается в 15 баллов, что в сумме за серию составляет 30 баллов. Задания носят комплексный характер и выявляют дефекты всех сторон речи. Кроме того, пересказ требует достаточного уровня сформированности слухо-речевой памяти, а такие характеристики связной речи, как логичность, умение передать причинно-следственные связи, опираются на мыслительную деятельность.

Чтобы учесть как смысловую сторону, так и качество лек-сико-грамматического оформления связного высказывания, выполнение заданий оценивается по трем критериям, предложенным Р. И. Лалаевой. Однако с учетом того, что грамматическое структурирование и лексическое оформление обусловлено состоянием разных типов языковых связей (синтагматических и парадигматических) и опирается на работу разных

11

(передних и задних соответственно) мозговых механизмов, целесообразно оценивать эти параметры отдельно. В таком случае выполнение заданий серии VI должно оцениваться по четырем критериям, как это сделано в варианте для старших школьников.

Предлагаемая методика направлена на выявление актуального уровня речевого развития ребенка, поэтому большинство заданий не предусматривают оказания помощи. Исключение составляют пробы, в которых помощь, как показывает практика, действительно эффективна. Так, например, при обследовании словообразовательных процессов стимулирующая помощь (Неверно, подумай еще...) нередко приводит к актуализации правильной формы слова.

Максимальная оценка за успешное выполнение всех проб методики равна 200 баллам. При обработке полученных данных абсолютное значение переводится в процентное выражение. Если 200 баллов принять за 100 %, то процент успешности выполнения методики каждым испытуемым можно вычислить, умножив суммарный балл за выполнение всего теста на 100 и разделив полученный результат на 200. Такое процентное выражение качества выполнения методики соотносится затем с одним из 4 выделенных нами уровней успешности:

IV уровень — 100-80 %;

III уровень — 79,9-65 %;

II уровень — 64,9-50 %;

I уровень — 49,9 % и ниже.

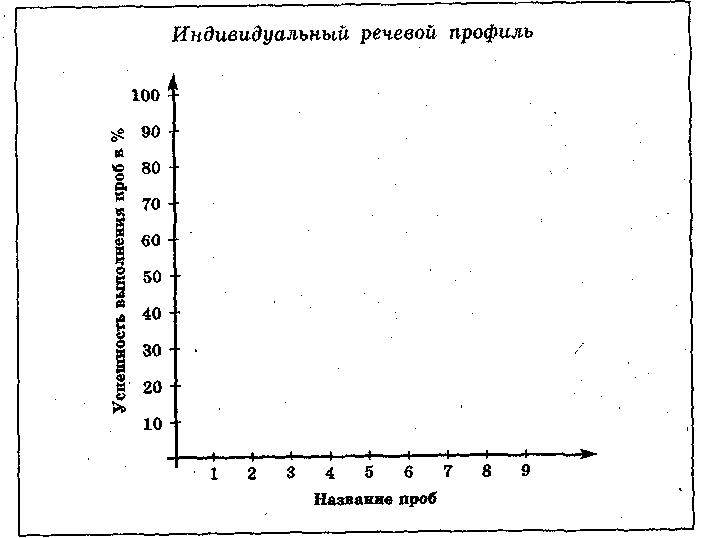

Для получения индивидуального речевого профиля необходимо оценить успешность выполнения каждой серии методики в процентном выражении (умножить начисленное за всю серию количество баллов на 100 и разделить полученный результат на максимально возможный, т. е. на 50 — для серий I, III и IV; на 10 — для серий II и V; на 30 — для серии VI). В серии I целесообразно тем же способом подсчитать процент успешности для каждого задания в отдельности. На основе полученных значений вычерчивается речевой профиль: на оси 12

ординат откладываются значения успешности выполнения заданий методики в процентах, а на оси абсцисс — названия заданий или измеряемых сторон речи:

— фонематическое восприятие;

— артикуляционная моторика;

— звукопроизношение;

— слоговая структура слова;

— навыки языкового анализа;

— грамматический строй речи;

— словарь и словообразовательные процессы;

— понимание логико-грамматических отношений;

— связная речь.

Индивидуальный речевой профиль наглядно показывает как наиболее несформированные, так и наиболее благополучные компоненты речевой системы ребенка; на его основе легко разработать коррекционную программу.

13

Речевые пробы и система их оценки

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи

1. Проверка состояния фонематического восприятия

Инструкция. «Слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее»:

ба — па— па — ба—...

са — за— за — са—...

жа — ща— ща— жа—...

са — ша— ша — са—...

ла — ра— ра — ла—...

ма — на — ма— на — ма — на—...

да — та — да— та — да — та—...

га — ка — га— ка — га — ка—...

за — са—за— са — за — са — ...

жа—ша — жа— ша — жа — ша—...

са—ша—са— ша — са—ша—...

ца — са— ца — са — ца — са — ...

ча — тя — ча — тя — ча — тя — ...

ра — ла — ра— ла — ра — ла—...

Вначале предъявляется первый член пары (ба — па), затем второй (па — ба). Оценивается воспроизведение пробы в целом (ба — па — па — ба). Слоги предъявляются до первого воспроизведения, точного повторения добиваться не следует, т. к. задачей обследования является измерение актуального уровня развития речи.

Оценка:

1 балл — точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления;

0,5 балла — первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется первому (ба — па — ба — па);

0,25 балла — неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой слогов, их заменой и пропусками; 14

0 баллов — отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы.

2. Исследование артикуляционной моторики Инструкция. «Повторяй за мной движения»:

губы в улыбке;

губы «трубочкой» — округлены и вытянуты вперед;

язык «лопаткой» — широкий, распластанный язык неподвижно лежит на нижней губе, рот приоткрыт;

язык «иголочкой» — узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, рот приоткрыт;

язык «чашечкой» — рот открыт, широкий язык с загнутыми вверх краями образует подобие чашечки или ковша;

щелканье языком;

«вкусное варенье» — рот открыт, широкий язык «очерчивает» верхнюю губу и затем медленным движением сверху вниз убирается в ротовую полость;

«качели»—рот открыт, язык поочередно касается то верхней, то нижней губы;

«маятник» — рот открыт, язык выдвинут наружу и равномерно передвигается от одного уголка рта к другому;

чередование движений губ: «улыбка» — «трубочка».

Дли того чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно попросить ребенка удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд, последние три упражнения необходимо выполнить по 4-5 раз. В момент выполнения ребенком артикуляционных упражнений следует обращать внимание на их объем, темп выполнения, точность конфигурации, симметричность, наличие синкинезий, т. е. сопутствующих непроизвольных движений (например, при выполнении упражнения «маятник» нередко наблюдаются сопутствующие движения подбородка, реже головы или глазных яблок вслед за языком; синкинезий могут отмечаться и со стороны моторики рук), гиперкинезов, т. е. насильственных движений в мышцах речевого аппарата, усиленного слюноотделения, тре-

15

мора органов речи, т. е. дрожания языка или губ, а также посинения артикуляционных органов или носогубного треугольника.

Оценка:

1 балл — правильное выполнение движения с точным соответствием всех характеристик предъявленному;

0,5 балла — замедленное и напряженное выполнение;

0,25 балла — выполнение с ошибками — длительный поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы;

0 баллов — невыполнение движения.

' 3. Исследование звукопроизношения

Инструкция. «Повторяй за мной слова»:

собака — маска — нос;

сено — василек — высь;

замок — коза;

зима — магазин;

цапля — овца — палец;

шуба — кошка — камыш;

жук — ножи;

щука — вещи — лещ;

чайка — очки — ночь;

рыба — корова — топор;

река — варенье — дверь;

лампа — молоко — пол;

лето — колесо — соль.

При необходимости пробу можно расширить, чтобы уточнить произношение других согласных звуков (б, п, д, т, г, к, х,й). В целях экономии времени фразы и тексты с проверяемыми звуками на этом этапе не предъявляются, т. к. возможность уточнить произношение звука в разных позициях и при разной степени самостоятельности речи представится в ходе дальнейшего обследования.

16

Предлагается условно разделить все звуки на пять групп: первые четыре — это наиболее часто подвергающиеся нарушениям согласные (1 группа — свистящие с, сь, з, з', ц; 2 — шипящие ш, ж, ч, щ; 3 сонорные — л, л'; 4 сонорные — р, р') и пятая группа — остальные звуки, дефекты которых встречаются значительно реже (задненебные звуки г', к', х', сонорный звук й, случаи дефектов озвончения, смягчения и крайне редкие нарушения произношения гласных звуков).

Оценка:

Произношение звуков каждой группы оценивается отдельно по следующему принципу:

3 балла — безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях;

1,5 балла — один или несколько звуков группы изолированно и отраженно правильно произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, т. е. недостаточно автоматизированы;

1 балл — в любой позиции искажается или заменяется только один звук группы, например, как это часто бывает, страдает только твердый р, в то время как мягкий р' произносится правильно;

0 баллов — искажениям или заменам во всех речевых ситуациях- подвергаются все или несколько звуков группы (например, дефектно произносятся все свистящие звуки либо страдают твердые звуки с, з, ц, а мягкие с' и з' сохранны).

Максимальное число баллов за все задание — 15.

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова

Инструкция. «Повторяй за мной слова»:

скакалка

танкист

космонавт

милиционер

сковорода

; 17

кинотеатр

перепорхнуть

кораблекрушение

аквалангист

термометр

Слова предъявляются до первого воспроизведения.

Оценка:

1 балл — правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления;

0,5 балла — замедленное послоговое воспроизведение;

0,25 балла — искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и слогов внутри слова);

0 баллов — невоспроизведение.

Серия II. Исследование навыков языкового анализа

Инструкция. «Ответь на вопросы»:

1. Сколько слов в предложении?

День был теплый.

Около дома росла высокая береза.

2. Сколько слогов в слове?

дом

карандаш

3. Определи место звука в слове:

первый звук в слове крыша

третий звук в слове школа

последний звук в слове стакан

4. Сколько звуков в слове?

рак

сумка

диктант

Ребенку предлагаются три попытки с оказанием стимулирующей помощи («Подумай еще»).

18

Оценка:

1 балл — правильный ответ с первой попытки; 0,5 балла — правильный ответ со второй попытки; 0,25 балла — правильный ответ с третьей попытки;

0 баллов — неверный ответ с третьей попытки.

Серия III. Исследование грамматического строя речи

1. Повторение предложений

Инструкция. «Послушай предложение и постарайся повторить его как можно точнее»:

Наступила осень.

Птичка свила гнездо.

Над водой летали белые чайки.

В саду было много красных яблок.

Земля освещается солнцем.

Ранней весной затопило весь наш луг.

Дети катали из снега комки и делали снежную бабу.

Медведь нашел под большим деревом глубокую яму и сделал себе берлогу.

Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно.

На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади.

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза).

Оценка:

1 балл — правильное и точное воспроизведение предло

жения;

0,5 балла — пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры предложения;

0,25 балла — пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры предложения, предложение не закончено;

0 баллов — невоспроизведение.

19

2. Верификация предложений

Инструкция. «Найди в предложениях ошибки и постарайся их исправить».

Девочка гладит утюгом.

Дом нарисован мальчик.

• Мальчик умывается лицо. . '

•". Собака вышла в будку.

Березки склонились от ветра.

Солнце освещается землей.

По морю плывут корабль.

У Нины большая яблоко.

• " Хорошо спится медведь под снегом.

• Над большим деревом была глубокая яма.

Оценка:

1 балл — выявление и исправление ошибки;

0,5 балла —выявление и исправление ошибки с незначительными неточностями (пропуск, перестановка, замена слов);

0,25 балла — ошибка выявлена, но не исправлена; 0 баллов — ошибка не выявлена.

3. Составление предложений из слов в начальной форме

Инструкция. «Постарайся,составить из слов предложение»:

мальчик, открывать, дверь

девочка, читать, книжка

доктор, лечить, дети

рисовать, карандаш, девочка

в, сад, расти, вишня

сидеть, синичка, на, ветка

груша, бабушка, внучка, давать

Витя, косить, трава, кролики, для

Миша, дать, собака, большая, кость

Петя, купить, шар, красный, мама

20

Слова предъявляются до первого ответа.

Оценка:

1 балл — предложение составлено верно;

0,5 балла — нарушен порядок слов;

0,25 балла — наблюдаются пропуски, привнесения или замены слов, аграмматизмы, незначительные смысловые неточности. Например, предложение «Петя купил шар красный маме» построено без грубых нарушений грамматических правил, но не вполне адекватно по смыслу и с нехарактерным для русского языка порядком слов. Однако дети часто предлагают именно такой ответ. Это объясняется трудностями внутреннего программирования высказывания: предложенный порядок слов выступает в качестве программы, заданной извне, к тому же в русском языке обычно действует правило препозиции субъекта, поэтому названный первым Петя и воспринимается как субъект действия;

0 баллов — смысловая неадекватность или отказ от выполнения задания.

4. Добавление предлогов в предложение

Инструкция. «Вставь пропущенное слово в предложение»:

© Лена наливает чай ... чашки.

Почки распустились ... деревьях.

Лодка плывет ... озеру.

Чайка летит ... водой.

Птенец выпал ... гнезда.

Деревья шумят ... ветра.

Последние листья падают ... березы.

Щенок спрятался ... крыльцом.

Пес сидит ... конуры.

Большая толпа собралась ... театром.

В связи с трудностью этого задания допустимы два вида помощи: стимулирующая ( «Неверно, подумай еще» )пв виде вопроса к пропущенному предлогу («Наливает чай куда?»).

21

Оценка:

1 балл — правильный ответ;

0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей помощи;

0,25 балла — правильный ответ после помощи в виде вопроса;

0 баллов — неэффективное использование помощи как первого, так и второго вида.

5. Образование существительных множественного числа в именительном и родительном падежах

Инструкция. «Назови предметы по образцу». Образец: один — дом, а если их много, то это — дома:

один — стол, а много — это...

один — стул, а много — это ...

одно — окно, а много — это...

одна — звезда, а много — это ...

одно — ухо, а много — это...

Образец: один — дом, а много (чего?) — домов.

один — стол, а много (чего?) — ...

один — стул, а много (чего?) — ...

одно — окно, а много (чего?) — ...

одна — звезда, а много (чего?) — ...

одно — ухо, а много (чего?) — ...

Это задание вызывает большие трудности, дети часто плохо понимают инструкцию, поэтому можно использовать картинки.

Оценка:

1 балл — правильный ответ;

0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей помощи;

0,25 балла — форма образована неверно; 0 баллов — невыполнение.

22

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования

1. Образование существительных, обозначающих

детенышей животных.

Инструкция. «Назови детенышей животных по образцу». Образец: у кошки — котята:

у козы — ...

у волка — ...

у утки — ...

у лисы — ...

у льва — ...

у собаки — ...

у курицы— ...

у свиньи — ...

у коровы — ...

у овцы — ...

2. Образование существительных в уменьшительной форме

Инструкция. «Назови предметы по образцу». Образец: большой — мяч, а маленький — это мячик.

маленький стол — это ...

маленький стул — это...

маленький дом — это...

маленький круг — это...

маленькое дерево — это...

3. Образование прилагательных от существительных

А. Относительных

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: кукла из бумаги — она бумажная.

• шляпка из соломы — она...

23

кисель из клюквы — он ...

горка изо льда — она...

салат из моркови — он ...

варенье из вишни — оно...

суп из грибов — он...

варенье из яблок — оно ...

варенье из сливы — оно ...

варенье из малины — оно ..:

варенье из клубники — оно...

варенье из черники — оно;..

лист дуба — он ...

лист клена — он ...

лист осины — он...

шишка ели — она...

Б. Качественных

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: лису за хитрость называют хитрой.

волка за жадность называют ...

зайца за трусость называют ...

медведя за силу называют ...

льва за смелость называют ...

Образец: если днем жара, то день — жаркий,

Если днем мороз, то день — ...

Если днем солнце, то день — ...

Если днем снег, то день — ...

Если днем дождь, то день — ...

• ч Если днем ветер, то день — ...

• Если днем холод, то день — ...

В. Притяжательных

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: у собаки лапа — собачья...

24

у кошки лапа—...

у медведя лапа—...

у волка лапа — ...

у льва лапа — ...

у лисы лапа—...

у зайца лапа—...

у белки лапа — ...

гнездо орла—...гнездо

клюв птицы—...клюв

ружье охотника— ... ружье.

Оценка:

1 балл — правильный ответ;

0,5 балла — самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи;

0,25 балла — неверно образованная форма; 0 баллов — невыполнение.

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений

Инструкция. «Выполни задания. Ответь на вопросы».

1. а) Покажи ключ, карандаш;

б) Покажи карандашом ключ;

в) Покажи карандаш ключом.

а) Нарисуй круг под крестом, б) Нарисуй крест под кругом.

Скажи, что верно: весна бывает перед летом или лето бывает перед весной?

Ваня выше Пети. Кто ниже ростом?

Сашу ударил Коля. Кто драчун?

Охотник бежит за собакой. Кто впереди?

Папа прочел газету после того, как позавтракал. Что папа сделал сначала?

В задании 1 оцениваются только две последние пробы, в задании 2 — обе пробы.

25

Оценка: л

1 балл — правильное выполнение; 0,5 балла — самокоррекдия; 0 баллов — неверный ответ.

Серия VI. Исследование связной речи

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Бобик» (пять картинок) или какой-либо другой последовательности из 4-5 картинок.

Инструкция. «Посмотри на картинки, постарайся разложить их по порядку и составить рассказ».

Оценка производится с учетом модели, разработанной Р. И. Лалаевой [5], однако сами критерии несколько модифицированы:

1) Критерий смысловой целостности:

5 баллов — рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной последовательности;

2,5 балла — допущено незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие связующих звеньев; 1 балл — выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, или рассказ не завершен; 0 баллов — отсутствует описание ситуации.

2) Критерий лексико-грамматического оформления выска

зывания:

5 баллов — рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лексических средств; 2,5 балла — рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное словоупотребление;

26

1 оалл — встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, неадекватное использование лексических средств;

0 баллов — рассказ не оформлен.

3) Критерий самостоятельности выполнения задания: 5 баллов — самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ;

2,5 балла — картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно;

1 балл — раскладывание картинок и составление расска

за по наводящим вопросам;

0 баллов — невыполнение задания даже при наличии помощи.

2. Пересказ прослушанного текста

В нашей методике используется короткий текст из пособия И. Н. Садовниковой (1983). Рассказ предъявляется не более двух раз.

Инструкция. «Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай его внимательно, запоминай и приготовься пересказывать».

Горошины

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошина закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком гороха.

Оценка производится по критериям, которые использовались для составления рассказа по серии картинок:

1) Критерий смысловой целостности:

5 баллов — воспроизведены все основные смысловые звенья;

2,5 балла — смысловые звенья воспроизведены с незначительными сокращениями;

27

1 балл — пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или искажения смысла, или включение посторонней информации;

0 баллов — невыполнение задачи.

2) Критерий лексико-грамматического оформления:

5 баллов — пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических норм;

2,5 балла — пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления высказываний, единичные случаи поиска слов, отдельные близкие словесные замены;

1 балл — отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекват

ное использование слов;

0 баллов — пересказ недоступен.

3) Критерий самостоятельности выполнения:

5 баллов — самостоятельный пересказ после первого предъявления;

2,5 балла — пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после повторного прочтения;

1 балл — пересказ по вопросам;

О баллов — пересказ не доступен даже по вопросам.

В каждом из двух заданий суммируются баллы по всем трем критериям. Для получения общей оценки за всю серию баллы за рассказ и пересказ складываются.

Обработка и анализ результатов обследования

В процессе обработки полученных данных подсчитывает-ся количество баллов, полученных за каждое задание, серию и за весь тест в целом. Поскольку не все задания содержат одинаковое количество проб, абсолютное значение мало информативно для оценки того, какие виды проб вызывают наибольшие трудности. Поэтому удобнее представить данные в процентном выражении. 28

Обработка протокола обследования Алеши Б., ученика 1 класса речевой школы

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи

Состояние фонематического восприятия — 8,5 балла (55 % успешности).

Артикуляционная моторика — 5,25 балла (52,5 %).

Звукопроизношение — 4 балла (26,7 %).

Слоговая структура слова — 6,5 балла (65 %). Всего: 24 балла (48 % успешности).

Серия II. Исследование навыков языкового анализа

Всего: 8,5 балла (85 %).

Серия III. Исследование грамматического строя речи

Повторение предложений — 8,5 балла (85 %).

Верификация предложений — 9,5 балла (95 %).

Составление предложений — 6 баллов (60 %).

Добавление предлогов в предложения — 7 баллов (70 %).

Образование множественного числа существительных — 7,75 балла (77,5%).

В с е г о: 38,75 балла (77,5 %).

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования

Названия детенышей — 8,75 балла (87,5 %).

Образование уменьшительных форм — 4 балла (80 %).

Образование прилагательных от существительных:

а) относительных — 8 баллов (53,3 %);

б) качественных — 8 баллов (80 %);

в) притяжательных — 5 баллов (50 %).

Всего: 33,75 балла(67,5%).

29

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений

В с е г о: 6,5 балла (65 %).

Серия VI. Исследование сформированное™ связной речи

1- Рассказ по серии картинок — 12,5 балла (83,3 %). 2. Пересказ—10 баллов (66,7%). Всего: 22,5 балла (75%).

За весь тест: 134 балла (67 % ) — Ш уровень успешности

Речевой профиль Алеши В.

Как видно из полученных данных, наиболее неблагополучной стороной речи является сенсомоторная. Страдает как фонематическое восприятие (параметр 1 на профиле), так и артикуляционная моторика (2), что является основой для грубого звукопроизносительного дефекта (3). В то же время хорошо 30

сформированы навыки языкового анализа (5). Состояние грамматического структурирования (6) и связной речи (9) приближается к уровню нормы, хотя выявлены затруднения при составлении предложений из слов в начальной форме. Этот факт в сочетании с нарушениями звуко-слоговой структуры слова (4) и несколько худшим результатом пересказа текста в сравнении с рассказом по серии картинок указывает на недостаточность процессов программирования и серийной организации.

Отмечаются некоторые трудности в понимании логико-грамматических конструкций (8) и недостаточность словообразовательных процессов (7) — особенно это касается образования относительных и качественных прилагательных. Эти сведения можно принять за основу для построения коррекци-онной программы. Через год следует провести повторное обследование с использованием этих же проб. Сопоставление результатов первого и второго срезов даст возможность оценить эффективность коррекции.

Методика апробировалась на учащихся младших классов общеобразовательной школы, успешных в обучении, а также на детях того же возраста, имеющих общее недоразвитие речи и задержку психического развития, и на умственно отсталых учащихся с системной речевой патологией, обучающихся в соответствующих типах школ.

Ниже приводим некоторые индивидуальные данные обследования.

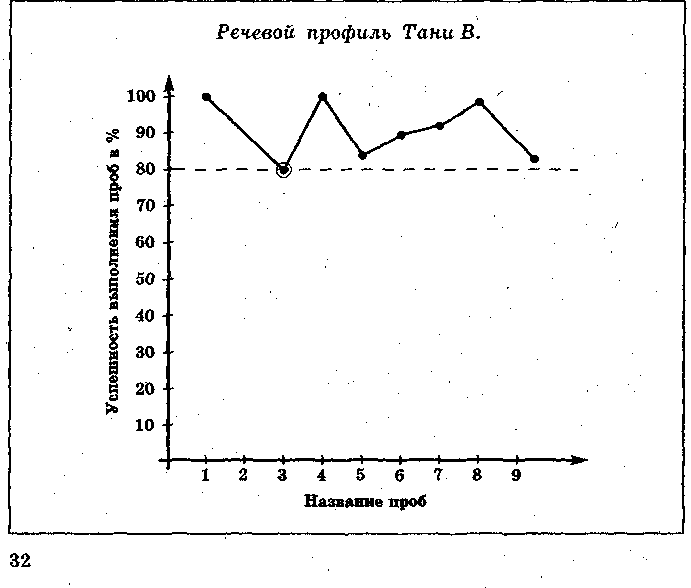

Результаты обследования речи Тани В., ученицы 1 класса общеобразовательной школы

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи — 46 баллов (92 % успешности)

Состояние фонематического восприятия— 15 баллов (100%).

Артикуляционная моторика — 9 баллов (90 %).

Звукопроизношение—12 баллов (80 %).

Слоговая структура слова—10 баллов (100 %).

31

Серия II. Исследование навыков языкового анализа — 8,5 балла (85%)

Серия III. Исследование грамматического строя речи — 45,75 балла (91,5 % )

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования — 47 баллов (94 % )

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений — 10 баллов (100 % )

Серия VI. Исследование сформированности связной речи — 25 баллов (83,3 % )

За весь тест: 182,25 балла (91,1 %) — IV уровень успешности.

Полученные данные указывают на высокий уровень развития всех компонентов речевой системы, за исключением звукопроизношения (3).

Показатели успешности выполнения отдельных проб нормально развивающимися детьми иногда ниже уровня 80 % . Чаще всего это наблюдается в заданиях на проверку артикуляционной моторики. Например, у Володи Т. результат выполнения этих проб соответствует 55 % успешности, но за весь тест он набрал 166 баллов (83 % успешности — IV уровень). Иногда невысокие, в сравнении с другими результатами, показатели отмечаются в пробах на связную

речь.

Успешность выполнения заданий на проверку сформированности звуко-слоговой структуры слова, грамматического структурирования, навыков словообразования и понимания сложных речевых конструкций у обследованных нами учеников общеобразовательной школы ниже 80 % не опускалась. Однако следует подчеркнуть, что в группу были включены только хорошо успевающие дети. Если проводить общее попу-ляционное исследование учащихся младших классов общеобразовательной школы, то средние показатели, вероятно, будут ниже, т. к. в общеобразовательной школе обучаются также дети с легкими формами ЗПР и элементами общего недоразвития речи.

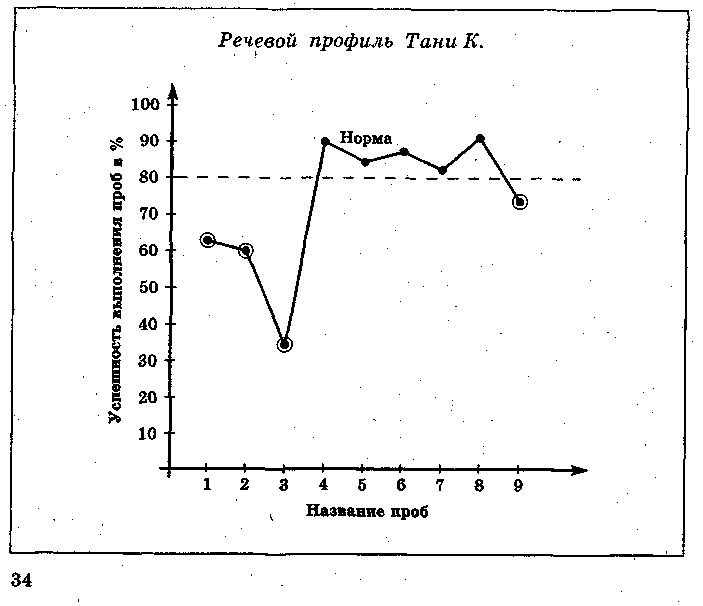

Результаты обследования Тани К, ученицы 1 класса школы для детей с тяжелыми нарушениями речи

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи — 30,5 балла (61 % успешности)

1. Состояние фонематического восприятия— 9,25 балла

(61,7%). 2: Артикуляционная моторика — 6 баллов (60 %).

Звукопроизношение — 5,5 балла (36,7 %).

Слоговая структура слова — 5,25 балла (92,5 %).

33

3 Тестовая методика диаг. устр. речи

Серия II. Исследование навыков языкового анализа — 8,5 балла (85%)

Серия III. Исследование грамматического строя речи — 42,75 балла (85,5 %)

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования — 41 балл (82 % )

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений — 9,5 балла (95 % )

Серия VI. Исследование сформированности связной речи — 17,5 балла (58,3 %).

За весь тест: 149,75 балла (74,9 % ) — III уровень успешности.

Анализ результатов, полученных при обследовании этого ребенка, выявляет выраженную несформированность фонематического восприятия (1), речевой моторики (2), звукопро-изношения (3) и связной речи (9) при сохранности всех других обследованных компонентов. В этом случае заключение об общем недоразвитии речи неправомерно.

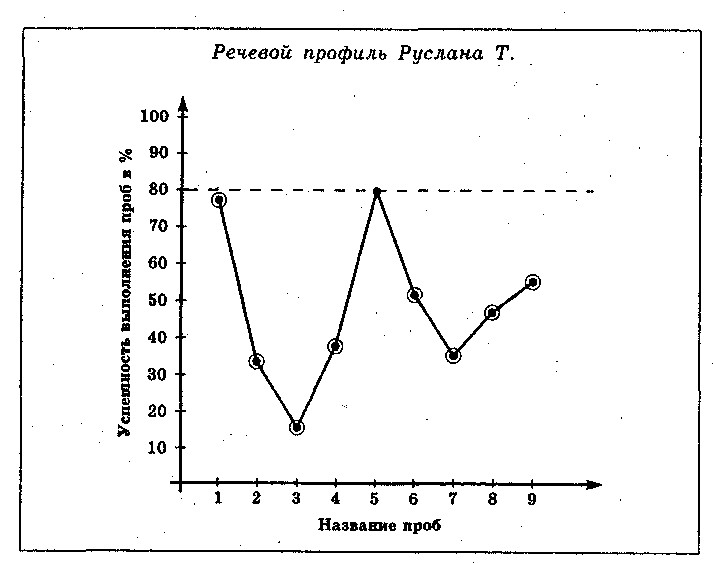

Результаты обследования Руслана Т., ученика 1 класса школы для детей с тяжелыми нарушениями речи

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи — 21,25 балла (42,5 % успешности)

Состояние фонематического восприятия— 11,75 балла (78,3%).

Артикуляционная моторика — 3,25 балла (32,5 %).

Звукопроизношение — 2,5 балла (16,7%).

Слоговая структура слова — 3,75 балла (37,5 %).

Серия II. Исследование навыков языкового анализа —■ 8 баллов (80%)

Серия III. Исследование грамматического строя речи — 26,5 балла (53 % )

Серия IV: Исследование словаря и навыков словообразования — 16,75 балла (33,5 % )

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений — 4,5 балла

(45%)

Серия VI. Исследование сформированности связной речи — 16 баллов (53,9 %)

За весь тест: 93,5 балла (46,8 % ) — I уровень успешности.

35

Этот испытуемый демонстрирует выраженное недоразвитие всех компонентов речи, кроме способности к языковому анализу (6). Особенно грубыми дефектами страдают моторная сторона речи (2, 3, 4), словообразовательные возможности (7) и понимание сложных речевых конструкций (8). Клиническое обследование констатировало наличие у этого мальчика моторной формы алалии.

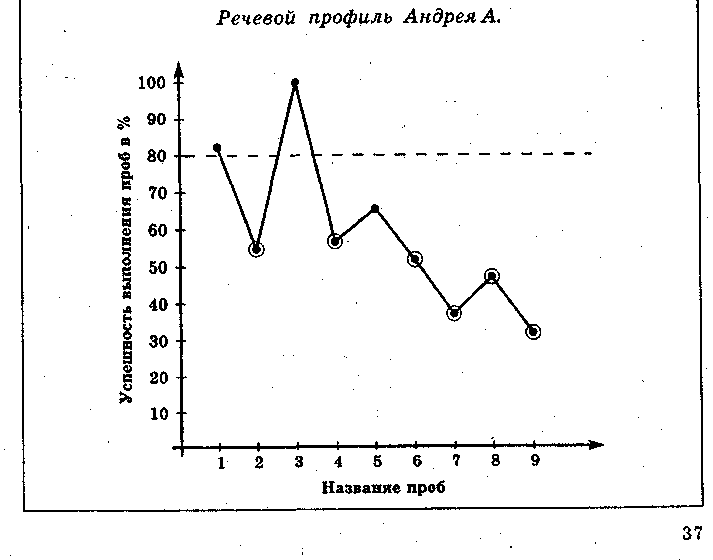

Результаты обследования Андрея А., ученика 1 класса школы для детей с тяжелыми нарушениями речи

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи — 35,25 балла (76,5 % успешности).

Состояние фонематического восприятия— 12,25 балла (81,7%).

Артикуляционная моторика —5,5 балла (55 %).

36

Звукопроизношение — 15 баллов (100 %).

Слоговая структура слова—5,5 балла (55 %).

Серия II. Исследование навыков языкового анализа — 6, 75 балла (67,5%)

Серия III. Исследование грамматического строя речи — 27 баллов (54 %)

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования — 18,5 балла (37 %)

Серия У. Исследование понимания логико-грамматических отношений — 5 баллов (50 % )

Серия VI. Исследование сформированности связной речи — 10 баллов (33,3 % )

За весь тест: 105,5 балла (52,8 % ) — П уровень успешности.

В этом случае наиболее благополучен сенсомоторный уровень. Показатели сформированное™ фонематического восприятия (1) и звукопроизношения (3) соответствуют уровню нормы. Артикуляционная моторика (2) и звуко-слоговая структура (4) слова нарушены, нов меньшей степени, чем другие измеряемые показатели.

Все другие компоненты речевой системы характеризуются выраженным дефектом, особенно это касается связной речи (9) и навыков словообразования (7).

Таким образом, у всех учащихся речевой школы, несмотря на одинаковое заключение о наличии общего недоразвития речи, наблюдается разная структура речевого дефекта, а значит, и коррекционная работа в каждом случае должна иметь свои особенности.

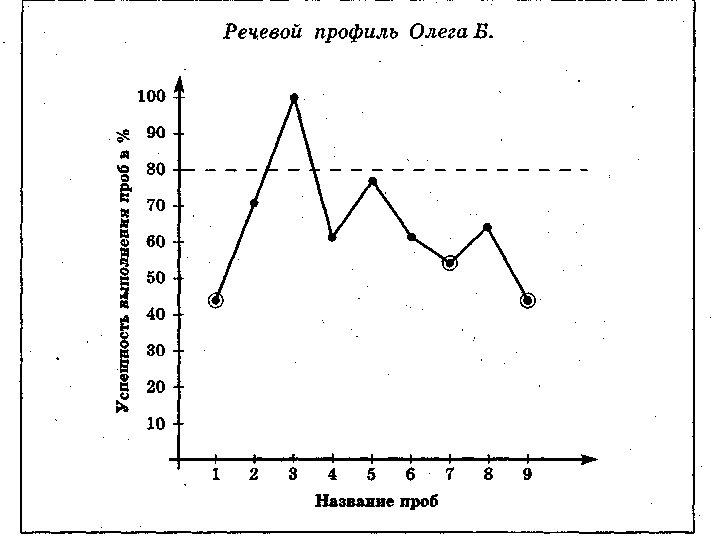

Результаты обследования речи Олега Б., ученика 1 класса специализированной школы для детей с ЗПР

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи — 36 баллов (72 % успешности).

Состояние фонематического восприятия — 7 баллов (46,7%).

Артикуляционная моторика — 7,25 балла (72,5 %).

Звукопроизношение — 15 баллов (100 %).

Слоговая структура слова — 6,25 балла (62,5 %).

Серия II Исследование навыков языкового анализа ■— 7,5 балла (75%)

Серия III. Исследование грамматического строя речи — 31,5 баллов (63 %)

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования — 28,5 балла (57 % )

38

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений — 6,25 балла

(62,5%)

Серия VI. Исследование сформированности связной речи — 13,5 балла (45 %)

За весь тест: 123,25 балла (61,6 % ) — II уровень успешности.

И в этом случае можно говорить о наличии общего недоразвития речи с преимущественной несформированностью связной речи (9), словообразовательных процессов (7) и фонематического восприятия (1). В целом же показатели сенсомоторного уровня выше, чем других сторон речи.

Самая низкая результативность выполнения заданий методики зафиксирована у умственно отсталых детей, имеющих системную речевую патологию.

39

Результаты обследования Маши С, ученицы 1 класса школы для детей с тяжелыми нарушениями речи

При клиническом обследовании было подтверждено наличие умственной отсталости.

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи — 19,25 балла (38,5 % успешности).

Состояние фонематического восприятия — 6 баллов (40 %).

Артикуляционная моторика — 3,5 балла (35 %).

Звукопроизношение — 7,5 балла (50 %).

Слоговая структура слова — 2,25 балла (22,5 %).

Серия II. Исследование навыков языкового анализа — 5,5 балла (55 % ).

Серия III. Исследование грамматического строя речи — 13,25 балла (26,5 %).

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования — 8,25 балла (16,5 % ).

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений — 2 балла (20 % ).

Серия VI. Исследование сформированности связной речи — 4,5 балла (15 % ).

За весь тест: 52,75 балла (26,4 %) — I уровень успешности.

В данном случае речевой дефект носит равномерный и грубый характер. Страдают все компоненты речевой системы. Несформированность речи усугубляется интеллектуальными нарушениями, что значительно ослабляет компенсаторные возможности ребенка.

40

У троих из обследованных детей при клиническом обследовании была диагностирована моторная алалия. Все они имели очень низкие (I уровень) показатели успешности выполнения методики: 46,8, 36,1 и 25,8 %.

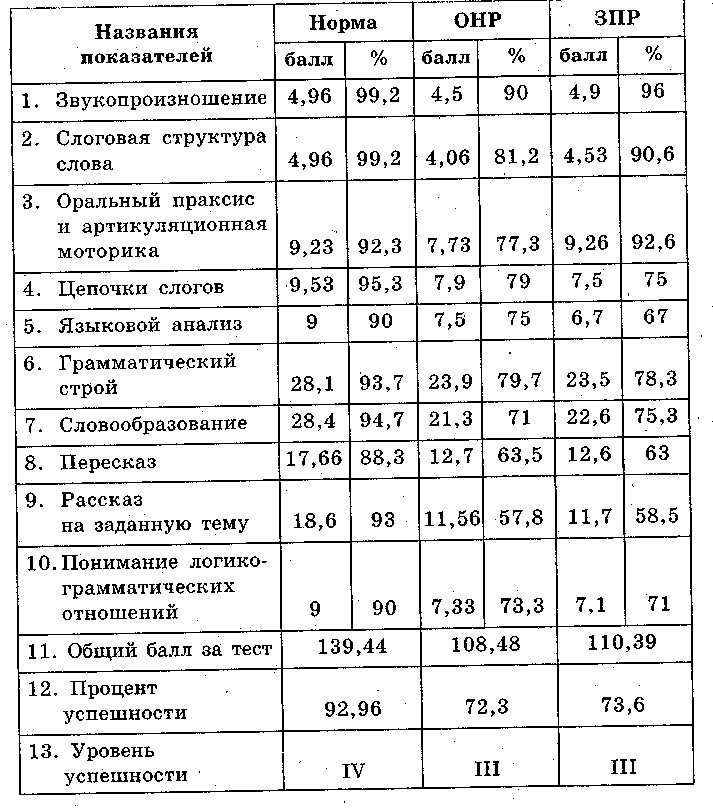

Накопленные нами данные показывают, что предлагаемая методика позволяет надежно диагностировать общее недоразвитие речи у младших школьников. Ни у кого из обследованных нами детей с ОНР и ЗПР не выявлен IV уровень успешности. Среди хорошо успевающих учащихся 1-3 классов общеобразовательной школы не зафиксированы 1-Щ уровни успешности выполнения методики. В среднем норма оказалась на IV уровне со среднегрупповым процентом успешности, соответствующим 89,7 %; при этом наблюдается варьирование индивидуальных показателей от 82,8 до 98,1 % успешности.

Дети с ЗПР в среднем имеют III уровень, с успешностью в 66,2 % и разбросом от 49,5 до 79 % (данные получены при

41

обследовании детей с ЗПР церебрально-органического генеза, обучающихся в соответствующем типе школ).

Среднегрупповая успешность выполнения речевых проб учащимися речевых школ соответствует 61,6 %, т. е. II уровню, с индивидуальными показателями в диапазоне от 25,8 до 77 %.

Кроме перечисленных категорий, были обследованы умственно отсталые дети с системным речевым дефектом. У них закономерно зафиксированы самые низкие показатели. Среднегрупповая успешность выполнения заданий методики соответствует 48,5 %, т. е. I уровню, разброс — от 26,4 до 63,1 %.

Средние показатели успешности выполнения речевых проб детьми разных групп, в %

Как видно из приведенных данных, системный речевой дефект наблюдается не только у учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Речевая патология сходной структуры, хотя, как правило, меньшей степени выраженности, зафиксирована у всех обследованных младших школьников с ЗПР. Из таблицы и рисунка ясно, что наиболее существенные различия между этими двумя категориями детей отмечаются на сенсомоторном уровне в характеристиках зву-копроизношения и сформированности слоговой структуры слова. У детей с ОНР существенно хуже и показатели овладения грамматическим строем речи. Тот факт, что школьники с ЗПР менее успешно справились с заданиями по языковому анализу, требует специального анализа. В качестве одной из причин можно рассматривать большую обученность в этом отношении учащихся речевых школ, которые получали логопедическую помощь еще до начала школьного обучения.

Таким образом, полный вариант методики дает возможность тщательного и глубокого исследования основных компонентов устной речи, однако такое обследование трудоемко, занимает много времени и не всегда необходимо. В связи с этим возможно использование сокращенного варианта.

Сокращенный вариант методики для экспресс-диагностики младших школьников

Структура методики

Сокращенный вариант содержит те задания и пробы, которые по результатам анализа, полученным нами при использовании полного варианта данных, оказались наиболее информативными. Экспресс-вариант состоит из четырех серий.

Серия I — Исследование сенсомоторного уровня речи —

содержит те же группы заданий, что и в полном варианте, но количество проб в отдельных заданиях (1 — проверка фонематического восприятия, 2 — исследование состояния артикуляционной моторики и 4 — проверка сформированности звукослоговой структуры слова) сокращено до пяти. Звуко-произношение оценивается так же, как в полном варианте, с максимальным баллом, равным 15. Наивысшая оценка за выполнение всей серии заданий —- 30 баллов.

Серия II — Исследование грамматического строя речи — включает все пять видов заданий полного варианта. В первых четырех заданиях оставлено по 5 проб, пятое задание рекомендуется использовать целиком. Максимальная оценка за выполнение заданий всей серии — 30 баллов.

Серия III — Исследование словаря и навыков словообразования — объединяет все десять проб задания 1 (названия детенышей животных) и 20 проб задания 3 (10 проб на образование относительных прилагательных и по 5 проб на образование качественных и притяжательных прилагательных). Максимальная оценка — 30 баллов.

45

В серии IV — Исследование связной речи — ввиду высокой информативности характеристик связной речи для оценки общего уровня речевого развития в сокращенном варианте использованы оба задания полного варианта (рассказ по серии сюжетных картинок и пересказ). Максимальная оценка — 30 баллов.

Таким образом, экспресс-вариант включает 77 заданий, не считая проверки звукопроизношения. Все задания объединены в четыре серии с одинаковыми максимальными оценками в 30 баллов. Наибольшее количество баллов за всю методику равно 120. Приняв эту цифру за 100 %, можно вычислить процентное выражение успешности выполнения речевых проб, используя процедуру» описанную выше. Полученное значение можно также соотнести с одним из четырех уровней успешности. Поскольку в экспресс-вариант попали наиболее информативные, т. е. наиболее сложные пробы, нижняя граница II уровня опустилась:

IV уровень — 100-80 %;

III уровень — 79,9-65 %;

II уровень — 64,9-45 %;

I уровень — 44,95 % и ниже.

Вычислив процентное выражение усцешности каждой серии, можно вычертить индивидуальный речевой профиль: 1 — фонематическое восприятие; 2 — артикуляционная моторика; 3 — звукопроизношение; 4 — звукослоговая структура слова; 5 — грамматический строй речи; 6 — словообразование; 7 — связная речь.

Речевые пробы и система их оценки

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи

1. Проверка состояния фонематического восприятия

Инструкция. «Слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее».

46

ба—па—... па — ба—...

са — ша — ... ша — са—...

ша — жа —- ша— жа — ша — жа — ...

ца — са—ца— са—ца—са—...

ра — ла — ра— ла — ра — ла—...

Вначале предъявляется первый член пары (ба — па), затем второй {па — ба). Оценивается воспроизведение пробы в целом (ба — па — па — ба). Слоги предъявляются до первого воспроизведения: точного повторения добиваться не следует, т. к. задачей обследования является измерение актуального уровня развития речи.

Оценка:

1 балл — точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления;

0,5 балла — первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется первому (ба — па — ба — па);

0,25 балла — неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой слогов, их заменой и пропусками;

0 баллов — отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы.

2. Исследование артикуляционной моторики

Инструкция. «Смотри внимательно и повторяй за мной движения».

губы в улыбке;

губы «трубочкой» — округлены и вытянуты вперед;

язык «лопаткой» — широкий, распластанный язык неподвижно лежит на нижней губе, рот приоткрыт;

язык «иголочкой» — узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, рот приоткрыт;

«маятник» — рот открыт, язык выдвинут наружу й равномерно передвигается от одного уголка рта к другому;

чередование движений губ: «улыбка» — «трубочка».

47

Для того чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно попросить ребенка удерживать органы речи в нужном положении в течение 3-5 секунд; последние три упражнения необходимо выполнить по 4-5 раз. Во время выполнения ребенком артикуляционных упражнений следует обращать внимание на их объем, темп выполнения, точность конфигурации, симметричность, наличие синкинезий, т. е. сопутствующих непроизвольных движений (например, при выполнении упражнения «маятник» нередко наблюдаются сопутствующие движения подбородка, реже — головы или глазных яблок вслед за языком; синкинезий могут отмечаться и со стороны моторики рук), гиперкинезов, т. е. насильственных движений в мышцах речевого аппарата, усиленного слюноотделения, тремора органов речи, т. е. дрожания языка или губ, а также посинения артикуляционных органов или носо-губного треугольника.

Оценка:

1 балл — правильное выполнение с точным соответствием всех характеристик движения предъявленному;

0,5 балла — замедленное и напряженное выполнение;

0,25 балла — выполнение движения с ошибками: длительный поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, синкинезий, гиперкинезы;

0 баллов — невыполнение движения.

3. Исследование звукопроизношения

Инструкция. «Повторяй за мной слова».

собака — маска — нос

сено — василек — высь

замок — коза

зима — магазин , .,

цапля — овца — палец

шуба — кошка — камыш

жук — ножи

щука—вещи—лещ

48 ,

чайка — очки — ночь

рыба — корова — топор

река — варенье — дверь

лампа — молоко — пол

лето — колесо — соль

При необходимости можно уточнить произношение других согласных звуков (б, п, д, т, г, к, х) и и. В целях экономии времени фразы и тексты с проверяемыми звуками на этом этапе не предъявляются, т. к. возможность уточнить про-изношение звука в разных позициях и при разной степени самостоятельности речи предоставляется в ходе дальнейшего обследования.

Предлагается условно разделить все звуки на пять групп: первые четыре — это наиболее часто повергающиеся нарушениям согласные (1 группа— свистящие с, с', з, з', ц; 2 — шипящие ш, ж, ч, щ; 3 — л, л'; 4 — р, р') и пятая группа — остальные звуки, дефектное произношение которых встречается значительно реже: задненебные звуки г, к, х и г', к', х', сонорный звук й, случаи дефектов озвончения, смягчения, редкие нарушения произношения гласных звуков.

Произношение звуков каждой группы оценивается в отдельности по следующему принципу:

3 балла — безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях;

1,5 балла — один или несколько звуков группы правильно произносятся изолированно и отраженно, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, т. е. недостаточно автоматизированы;

1 балл — в любой позиции искажается или заменяется только один звук группы;

0 баллов — искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы.

Баллы, начисленные за выполнение каждой из пяти групп заданий, суммируются.

49

4. Исследование сформированное™ звуко-слоговой структуры слова

Инструкция. «Повторяй за мной слова».

танкист

космонавт

сковорода

аквалангист

термометр

Слова предъявляются до первого воспроизведения.

Оценка:

1 балл — правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления;

0,5 балла — замедленное послоговое воспроизведение;

0,25 балла — искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и слогов внутри слова);

0 баллов — невоспроизведение.

Серия II. Исследование грамматического строя речи

1. Повторение предложений

Инструкция. «Послушай предложение и постарайся повторить его как можно точнее».

Птичка свила гнездо.

В саду было много красных яблок.

Дети катали из снега комки и делали снежную бабу.

Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно.

На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади.

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза).

Оценка:

1 балл — правильное и точное воспроизведение;

50

0,5 балла — пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры предложения;

0,25 балла— пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры предложения, замена на прямую речь, предложение не закончено;

0 баллов — невоспроизведение.

2. Верификация предложений

Инструкция. «Найди в предложениях ошибки и постарайся их исправить».

Собака вышла в будку.

По морю плывут корабль.

Дом нарисован мальчик.

Хорошо спится медведь под снегом.

Над большим деревом была глубокая яма.

Оценка:

1 балл — выявление и исправление ошибки;

0,5 балла — выявление ошибок и исправление их с незначительными неточностями (пропуск, перестановка, замена слов, нарушение порядка слов);

0,25 балла— ошибка выявлена, но не исправлена, или предпринята аграмматичная попытка исправления ошибки;

0 баллов — ошибка не выявлена.

3. Составление предложений из слов,

предъявленных в начальной форме

Инструкция. «Постарайся составить предложение из слов».

мальчик, открывать, дверь

сидеть, синичка, на, ветка

груша, бабушка, внучка, давать

Витя, косить, трава, кролики, для

Петя, купить, шар, красный, мама

51

Слова предъявляются до первого ответа.

Оценка:

1 балл — предложение составлено верно;

0,5 балла — нарушен порядок слов;

0,25 балла — наблюдаются пропуски, привнесения или замены слов, аграмматизмы, незначительные смысловые неточности;

0 баллов — смысловая неадекватность или отказ от вы

полнения задания.

4. Добавление предлогов в предложение

Инструкция. «Вставь пропущенное слово в предложение».

Лена наливает чай ... чашки.

Почки распустились ... деревьях.

Птенец выпал ... гнезда.

Щенок спрятался ... крыльцом.

Пес сидит ... конуры.

В связи с трудностью этого задания допустимы два вида помощи: стимулирующая («Неверно, подумай еще!») и в виде вопроса к пропущенному предлогу (Наливает чай куда? ).

Оценка:

1 балл — правильный ответ;

0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей по-. мощи; ■

0,25 балла — правильный ответ после помощи второго вида;

0 баллов — неэффективное использование помощи как первого, так и в виде вопроса.

5. Образование существительных множественного числа

в именительном и родительном падежах

Инструкция. «Назови предметы по образцу». Образец: один — дом, а если их много, то это — дома.

52

один — стол, а много ~ это — ...

один — стул, а много —• это—...

одно — окно, а много — это — ...

одна — звезда, а много — это — ...

одно — ухо, а много — это — ...

Образец: один — дом, а много (чего?) — домов.

один — стол, а много (чего?) — ...

один — стул, а много (чего?) — ...

одно — окно, а много (чего?) — ...

одна — звезда, а много (чего?) — ...

одно — ухо, а много (чего?) — ...

Оценка:

1 балл — правильный ответ;

0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей по-.мощи;

0,25 балла — форма образована неверно; 0 баллов — невыполнение.

Серия III. Исследование словаря и навыков словообразования

1. Образование существительных, обозначающих детенышей животных

Инструкция, «Назови детенышей животных по образцу». Образец: у кошки — котята.

у козы — ...

у волка — ...

у утки — ...

• у лисы — ...

' • у льва — ...

у собаки — ...

у курицы — ... '

у свиньи — ... - '

53

у коровы — ...

у овцы — ...

2. Образование прилагательных от существительных А. Относительных

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: кукла из бумаги — бумажная.

шляпка из соломы — ...

горка изо льда—...

варенье из вишни—...

зренье из яблок — ...

варенье из сливы—...

кисель из клюквы—...

салат из моркови—...

• суп из грибов — ...

в лист дуба — ...

• лист осины—...

Б. Качественных

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: если днем жара, то де&ь — жаркий.

Если днем мороз, то день—...

Если днем солнце, то день—...

Если днем снег, то день — ...

Если днем ветер, то день — ...

Если днем дождь, то день — ...

В. Притяжательных

Инструкция. «Назови слова по образцу».

Образец: у собаки лапа собачья. ч

у кошки лапа ...

у волка лапа ...

у льва лапа ...

54

у медведя лапа ...

у лисицы лапа ...

Оценка:

1 балл — правильный ответ;

0,5 балла — самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи;

0,25 балла — неверно образованная форма;

0 баллов — невыполнение.

Серия IV. Исследование связной речи

I. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Бобик» (пять картинок) или другой серии из 4-5 картинок.

Инструкция. «Посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и составить рассказ».

Оценка производится по трем критериям.

а) Критерий смысловой целостности:

5 баллов — рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной последовательности;

2,5 балла — допускаются незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей, нет связующих звеньев;

1 балл — выпадение смысловых звеньев, существенное

искажение смысла либо рассказ не завершен;

0 баллов — отсутствует описание ситуации.

б) Критерий лексико-гратматического оформления выска

зывания:

5 баллов — рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств; 2,5 балла — рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления, единичные случаи поиска слов или неточное словоупотребление;

55

1 балл — наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное использование лексических средств;

0 баллов — рассказ не оформлен.

в) Критерий самостоятельности выполнения задания: 5 баллов — самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ;

2,5 балла — картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно;

1 балл — раскладывание картинок й составление расска

за по наводящим вопросам;

0 баллов — задание недоступно даже при наличии помощи.

2. Пересказ прослушанного текста

Рассказ предъявляется не более двух раз.

Инструкция. «Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай его внимательно, запоминай и приготовься его пересказывать».

Горошины

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошина закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком гороха.

Оценка производится по критериям, которые использовались для составления рассказа по серии картинок.

а) Критерий смысловой целостности:

5 баллов — воспроизведены все основные смысловые звенья; 2,5 балла — смысловые-звенья воспроизведены с незначительными сокращениями, нет связующих звеньев;

1 балл — пересказ неполный, имеются значительные со

кращения, или искажение смысла, или включение посто

ронней информации;

56

0 баллов — невыполнение;

б) Критерий лексико-грамматического оформления:

5 баллов — пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических норм;

2,5 балла — пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления высказывания, поиск слов, отдельные близкие словесные замены;

1 балл — отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекват

ные словесные замены, неадекватное использование слов;

0 баллов. — пересказ не доступен;

в) Критерий самостоятельности выполнения:

5 баллов — самостоятельный пересказ после первого предъявления;

2,5 балла — пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после повторного прочтения;

1 балл — пересказ по вопросам;

О баллов — пересказ не доступен даже по вопросам.

Баллы, начисленные по каждому критерию, суммируются, затем вычисляется количество баллов за всю серию.

Обработка и анализ результатов обследования

В качестве примера рассмотрим протокол обследования Юры И. семи лет, ученика 1-го класса школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Примечание. В протоколе знаком «+» обозначаются правильные ответы, все остальные варианты записываются полностью.

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи

1. Н ба-па: 0,5 балла — уподобление второго члена пары

первому.

57

+ — +: 1 балл + — +: 1 балл

Ца-ца-ца — са-ца-са: 0,25 балла — неточное воспроизведение обоих членов. + — ла-ра-ла: 0,5 балла — уподобление второго члена пары

первому.

В с е г о: 3,25 балла.

2. +1 балл

Язык неспокоен, уклоняется влево: 0,25 балла. Отклонения в конфигурации, тремор — 0 баллов. Невыполнение.

Движется подбородок: 0,25 балла — ошибочное выполнение; синкинезия. Медленно и напряженно: 0,5 балла.

Всего: 2 балла.

3. 1-я группа (свистящие): 3 балла — соответствуют норме.

2-я группа (шипящие): 0 баллов — все звуки группы про

износит искаженно.

3-я группа (л, л'): 1 балл — л' в норме, л' смягчается. 4-я группа (р,р'): 0 баллов — горловое произношение обоих звуков. 5 группа (остальные звуки): 3 балла — соответствуют

норме.

Всего: 7 баллов.

4. +"• 1 балл

+: 1 балл

Тинитиатор: 0,25 балла— нарушение звуко-слоговой

структуры слова.

Калавист: 0,25 балла — нарушение звуко-слоговой структуры слова. Теморитор: 0,25 балла — нарушение звуковой структуры

слова.

Всего: 2,75 баллов.

Всего за серию I: 15 баллов.

58

Серия II. Исследование грамматического строя речи

1. +1 балл

В саду было много яблок: 0,5 балла. Пропущено слово

«красных».

Дети катали снежные комки и делали снежную бабу:

0,5 балла — замена слова без искажения смысла.

Петя сказал, он не пойдет гулять, потому холодно:

0,25 балла — искажена структура предложения.

За другую реку паслись лошади: 0,25 балла — искажены

смысл и структура предложения.

В с е г о: 2,5 балла.

2. +: 1 балл

+: 1 балл

В доме мальчик: 0,25 балла —- ошибка замечена, #о попытка исправить неудачна.

Спит под снегом медведь: 0,5 балла — пропуск слова и нарушение порядка слов.

Под большое дерево была большая яма: 0,25 балла — ошибка выявлена и исправлена, но в предложении допущены нарушения грамматических норм. Всего: 3 балла.

3. +: 1 балл

Сидит синичка на ветке: 0,5 балла — нарушен порядок слов.

Грушу бабушка дает внучке: 0,5 балла — нарушен порядок слов.

Витя косит траву зайцам: 0,25 балла — пропуск и замена слов.

Петя купил маме шарф красный: 0,25 балла — смысловая ошибка, нарушение порядка слов и замена слова по фонетическому сходству. Всего: 2,5 балла.

4. Образование множественного числа существительных в

именительном и родительном падежах.

59

. +: 1 балл + : 1 балл

окны ?: 0,25 балла — неправильная форма слова. +: 1 6.

ухи ?: 0,25 балла — неправильная форма слова. + : 1 балл +: 1 балл

окнов ?: 0,25 балла — неправильная форма слова. звезды ? +: 0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей помощи.

ух ?: 0,25 балла — неправильная форма слова. Всего: 6 баллов.

Всего за серию II: 14,5 балла.

Серия III. Исследование словаря и словообразовательных процессов

1. +: 1

волчонка: 0,25 балла — неправильная форма слова.

+: 1 балл

+: 1 балл

львенки: 0,25 балла — неправильная форма слова.

+ : 1 балл

курята: 0,25 балла — неправильная форма слова.

хрюшики: 0,25 балла — неправильная форма слова.

коровки: +: 0,5 балла — самокоррекция.

0 баллов: отказ.

Всего: 5,5 балла.

2. а) соломная ?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

ледная? +: 0,5 балла — правильный ответ после стимули

рующей помощи.

вишная ?: 0,25 балла — неправильная форма слова. + : 1 балл

сливочное ? +: 0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей помощи. из клюквы ?: 0 баллов — невыполнение.

60

+: 1 балл +: 1 балл

дубный ? +: 0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей помощи.

осиный ?: 0,25 балла — неправильная форма. В с е г о: 5,25 балла.

б) +: 1 балл

ветерной ?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

+: 1 балл

+: 1 балл

дожной ?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

Всего: 3,5 балла.

в) кошкина ?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

волчиная?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

львовая ?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

медведина ?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

лисичья ?: 0,25 балла — неправильная форма слова.

Всего: 1,25 балла.

Всего за зад ание 2: 10 баллов.

Всего за серию III: 15,5 балла.

Серия IV. Исследование сформированности связной речи

1. Разложил картинки со стимулирующей помощью.

Мальчик уронил кружку. А песик смотрит. Мама спросила: «Кто разбил?» Мальчик показывает на песика. Мама выгнала песика на улицу. Мальчик сидит около окна, а песик на улице. Мама говорит сходить за песиком.

Критерий смысловой целостности — 2,5 балла (незначительное искажение ситуации, неточное воспроизведение причинно-следственных связей). Критерий лексико-грамматического оформления — 1 балл (стереотипность лексического и грамматического

61

оформления, наличие аграмматизмов, неточное словоупотребление: вместо слова «чашка» использовано слово «кружка»).

Критерий самостоятельности выполнения — 2,5 балла (картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно). Всего за рассказ по серии картинок: 6 баллов.

2. Мальчик подошел к гороху и оторвал. Вова взял ружье и пулями стрельнул на крышу. На крыше были ... зерна. Прилетели вороны. Склювали. Одна зерна упала ... в озеро. И выросла ... горох ... и он сгнил.

Критерий смысловой целостности — 1 балл (рассказ неполный, имеются искажения смысла, включение посторонней информации).

Критерий лексико-грамматического оформления — 1 балл (наличие аграмматизмов, поиски слов, словесные замены, неадекватное использование слов). Критерий способов выполнения — 5 баллов (пересказ составлен самостоятельно). Всего за пересказ: 7 баллов.

Всего за серию IV: 13 баллов.

За весь тест: 58 баллов. Процент успешности — 48,3. Уровень успешности — П.

Успешность выполнения каждой серии:

I серия — 15 баллов (50 % успешности):

фонематическое восприятие — 3,25 балла (65 %);

артикуляционная моторика — 2 балла (40%);

звукопроизношение — 7 баллов (46,6 %);

звуко-слоговая структура слова — 2,75 балла (55 %).

II серия — 14,5 баллов (48,3 % успешности).

серия — 15,5 баллов (51,7 % успешности).

серия— 13 баллов (43,3 % успешности).

62

Из рисунка следует, что речевой дефект этого ребенка характеризуется равномерно выраженным недоразвитием всех обследованных компонентов речевой системы, особенно связной речи (7). Из показателей сенсомоторного уровня.в большей степени страдает моторный компонент (2, 3, 4); фонематическое восприятие относительно сохранно, тем более что ошибки при воспроизведении цепочек из трех слогов могут объясняться трудностями переключения, т. е. имеет скорее моторную, чем сенсорную обусловленность.

Обобщая результаты использования методики, можно сказать, что IV уровень успешности (самый высокий) встречается у детей с нормально протекающим речевым и интеллектуальным развитием.

Успешность III уровня свидетельствует о нетяжелом системном речевом дефекте либо, как в случае с Таней К., о выраженной несформированности отдельных сторон речи. Та-

63

кая результативность характерна для детей с ЗПР или с негрубым общим недоразвитием речи (в терминологии логопедов — это ОНР III уровня или элементы ОНР).