Воспитатель: Габбасова Марина Сергеевна

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ

Занятие 1. Психологические предпосылки обучения чтению детей 5-6 лет

Школьная практика показывает, что многие дети младшего школьного возраста испытывают трудности при овладении навыком чтения. Как правило, это объясняется упущениями в дошкольном возрасте.

Многолетние педагогические и психологические наблюдения и исследования позволяют сделать вывод о том, что оптимальным по многим причинам для начала обучения чтению является средний дошкольный возраст (4-5 лет).

В этом возрасте у дошкольников формируется ряд новообразований психофизиологического развития:

- совершенствуются способы сенсорного восприятия;

- появляется возможность сравнивать предметы сложной составной формы;

- увеличивается продолжительность внимания;

- увеличивается участие воли в процессах восприятия, памяти, внимания;

- появляются элементы произвольного поведения;

- на смену наглядно-действенному мышлению приходит наглядно-образный способ мышления;

- дошкольники 4-5 лет способны самостоятельно делать элементарные умозаключения, обобщения, систематизировать полученную информацию;

- формируется произвольность речи, совершенствуется фонематическое восприятие, появляется осознание простейших языковых закономерностей;

- ребенок 4-5 лет способен ощутить условность словарного обозначения предметов и явлений, отделить слово от его непосредственного смыслового содержания.

Перечисленные выше новообразования психического развития детей среднего дошкольного возраста позволяют им при специальном обучении овладеть навыками первоначального чтения. Поэтому, если начало обучения чтению будет отложено до более старшего возраста (например, до 6-7 лет), то развивающий эффект обучения может быть понижен, так как формирование многих психических процессов уже будет завершено или близко к завершению, и их активизация не будет столь актуальна для развития ребенка.

Несмотря на то, что средний дошкольный возраст является сенситивным периодом для обучения детей чтению, многие дошкольники все же испытывают значительные затруднения. Выделяют 4 группы детей, испытывающих затруднения при обучении чтению.

1. Дети, у которых нарушено восприятие звуков.

Как известно, звук является сочетанием тонов и полутонов различной высоты. В потоке речи звуки под влиянием друг друга изменяются и сливаются. Для адекватного восприятия звуков необходимо четко улавливать все их оттенки, уметь вычленять звук в любой позиции (в начале, середине и конце слова). Дети с нарушением восприятия звуков не способны это сделать. В результате воспринятые звуки смешиваются в их сознании и не могут быть правильно записаны. Как правило, такие дети не могут писать диктанты на слух, хотя списывают с книги достаточно хорошо.

2. Дети с нарушенной моторикой речи.

Для таких детей характерны небольшие изменения артикуляции, которые могут быть даже вовсе не заметны для окружающих. В потоке речи ребенок воспроизводит все звуки, и собеседник правильно их воспринимает, хотя в сознании самого ребенка из-за нечеткой артикуляции отдельные звуки смешиваются и не осознаются. Такие дети также испытывают трудности в овладении письменной речью.

3. Дети с нарушениями понятийного аппарата.

У ребенка по каким-либо причинам (плохая память, скудный жизненный опыт, наличие других типов расстройств, недостаток общения в семье и др.) может быть обеднен понятийный аппарат. Такие дети не могут понять смысл читаемых и записываемых слов, слова остаются для них просто бессмысленным набором букв. Такой ребенок не может пересказать прочитанное, допускает на письме ошибки, связанные с непониманием смысла слов.

4. Дети, у которых нарушены представления о пространственном строении мира.

Пространственная организация мира человека имеет три основных составляющих: реальное пространство, пространство внутреннего мира человека и квазипространство (система знаков и символов). Последний вид пространства является самым сложным для восприятия. Ребенок с расстройством восприятия квазипространства не может воспринимать последовательность букв или цифр. На письме это проявляется в виде пропуска или бессмысленного повтора букв, перестановки слогов, нарушения границ предложения.

Таким образом, в процессе обучения дошкольников чтению необходимо:

1) учитывать перечисленные выше особенности психофизиологического развития детей и отклонения от нормы развития;

2) применять определенные методики обучения, не нарушающие естественный процесс развития психических функций, которые формируются по принципу «от низшего уровня к высшему».

Как известно, ребенок запоминает и воспринимает в первую очередь то, что дано ему на уровне ощущений. У 6-7летнего ребенка абстрактное мышление еще только начинает формироваться, понятийный аппарат дошкольника находится в состоянии развития, ребенок еще не может свободно оперировать понятиями, устанавливать связи, выделять существенные общие признаки и т.д. Следовательно, функция абстрактного мышления еще не может быть положена в основу обучения чтению, обучение по традиционному звуковому аналитико-синтетическому методу будет не под силу дошкольнику. В основу обучения чтению должна быть положена та психическая функция, которая наиболее доступна и является ведущей на данном возрастном этапе.

В период обучения чтению и письму такой функцией является чувственное восприятие. Следовательно, процесс обучения чтению в дошкольном возрасте необходимо строить в направлении от чувственного познания к абстрактному пониманию (чувственный аналитико-синтетический метод обучения чтению и письму).

При обучении чтению и письму ребенок с первых же дней сталкивается с огромным количеством абстрактных понятий (звук, буква, согласный, гласный, ударный и безударный гласный, твердый и мягкий согласный, звонкий и глухой согласный). Без опоры на собственные мышечные ощущения ребенок не сможет усвоить все эти понятия, что приведет к дополнительным трудностям в процессе обучения. Обучение чтению и письму должно строиться с опорой на артикуляционные кинестезии (ощущения работы и положения мышц).

Занятие 2. Методы обучения чтению дошкольников

В настоящее время существует множество методик обучения дошкольников чтению: это кубики Н. Зайцева, бархатные буквы М. Монтессори, метод Г. Домана, метод Е. Тюленева и многие другие. Все они первоначально были рассчитаны на домашнее обучение детей чтению, элементы названных выше методик используются в системе дошкольного и дополнительного образования.

Методика обучения чтению Н. Зайцева. Авторской методике Н. Зайцева уже более 20 лет, однако знаменитый педагог не прекращает постоянно ее улучшать.

В своей методике Н. Зайцев сделал акцент на том, что процессы познания у ребенка должны пройти через все виды восприятия: слуховое, зрительное, двигательную память, осязание и мышление. Кубики окрашены в разный цвет (зрительное восприятие), имеют разный наполнитель внутри (слуховое восприятие). При работе с кубиками их можно ощупывать, узнавать звуки и буквы по цвету и звуку, играть в подвижные игры, складывать слова, словосочетания и предложения, делать элементарные умозаключения (рис. 1).

Рис. 1. Кубики Н. Зайцева

Как и любая методика, обучение чтению по кубикам Н. Зайцева имеет достоинства и недостатки (Таблица 1).

Таблица 1

Достоинства и недостатки обучения чтению дошкольников

по кубикам Н. Зайцева

| Достоинства методики | Недостатки методики |

| 1. Дети очень быстро учатся читать (от недели до полугода). 2. Метод обучения чтению не привязан к определенному возрасту (можно использовать в дошкольном учреждении, начиная с 3 лет, можно пробовать и с первоклассниками). 3. Разные по тембру, высоте и громкости звуки, издаваемые кубиками, поспособствуют развитию слуха, памяти, развивают чувство ритма. 4. В ходе игр с кубиками активно развивается мелкая моторика, от которой напрямую зависит развитие интеллекта. 5. Обучение проходит в индивидуальном для ребенка темпе, сообразно его способностям. 6. Кубики можно с успехом применять в домашних условиях, со слабо видящими детьми, аутистами. 7. Дети сразу учатся грамотному письму. 8. Игры с кубиками способствуют профилактике, сохранению и укреплению здоровья (тренировка глазных мышц, профилактика осанки, гиподинамии). 9. Метод построен на принципах педагогики сотрудничества, что позволяет избежать конфликтов между детьми. 10. Ребенок учит не слоги, а готовые склады, что способствует умению читать бегло. | 1. Отличный от школьного цветовой окрас звуков (голубой, синий, зеленый вместо синего, зеленого, красного), создают проблемы у первоклассника при фонематическом разборе слов. Переучивать детей сложнее, чем учить с нуля. 2. У детей могут возникать трудности с вычленением отдельного звука из слова, что влияет на письмо. 3. Заучивая склады, не разобравшись в том, как сливать буквы, дети часто начинают пропускать окончания слов; могут возникнуть проблемы при делении слов на слоги, разборе слов по составу. 4. Создаются трудности при выборе написания букв Э и Е (например, в слове ТЕННИС слышим Э, а пишем Е). На кубиках имеются такие склады, как БЭ, ВЭ. В русском языке их можно встретить очень редко. 5. Использование методики наиболее эффективно для детей, у которых развито правое полушарие мозга, у них преобладает образное мышление. 6. Данный способ обучения чтению практически не развивает творческие способности. 7. Высокая стоимость пособий, много хлопот при самостоятельном склеивании кубиков. |

Метод обучения чтению М. Монтессори. Автор методики уверена, что учиться и развиваться дети должны сами, без указаний старших. Каждый ребенок должен делать то, что ему нравится, и в таком темпе, в каком он может. Девиз педагогики Монтессори таков: «Помоги мне сделать это самому». Родители не должны усаживать ребенка за чтение букваря, завлекать его яркими буквами и картинками тогда, когда они это посчитают нужным. Они просто должны внимательно наблюдать, чтобы выявить момент, когда ребенок сам потянется к буквам, раскроет книгу, вытащит кубики с алфавитом. В такой сенситивный период интереса к языку родители или воспитатели, работающие по системе Монтессори, должны создать вокруг ребенка обучающую среду с зоной русского языка, а дальше ребенок будет увлеченно учиться сам.

В зону русского языка входят:

- материал для расширения словарного запаса: карточки с картинками и словами;

- материал для развития фонематического слуха: наборы мелких предметов;

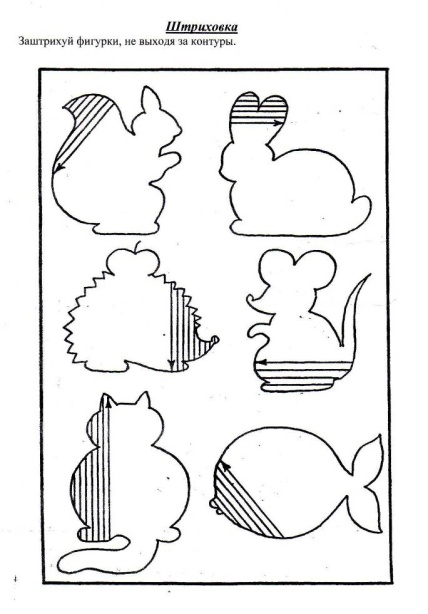

- материалы для подготовки руки к письму: рамки-вкладыши для обводок и штриховок, ножницы для резания бумаги;

- материал для знакомства с письменными буквами: шершавый алфавит, поднос с манкой для письма;

- материал для написания слов: большой подвижный алфавит (вырезан из цветного картона: синий цвет для согласных и красный – для гласных);

- материал для чтения: карточки с написанными отчетливым курсивом словами.

М. Монтессори пишет, что занятия чтением надо начинать в четыре года. Однако упражнения, готовящие руку к письму, она советует предлагать ребенку с двух с половиной – трех лет. Маленьких детей нужно сначала учить писать, а не читать, так как для ребенка проще написать букву, т.е. «нарисовать» ее, чем воспринять абстрактный образ буквы в книге. Причем начинать обучение нужно с прописных букв, а не с печатных, так как круговые движения детям даются легче.

Практические упражнения по системе Монтессори выстраиваются в следующей логике:

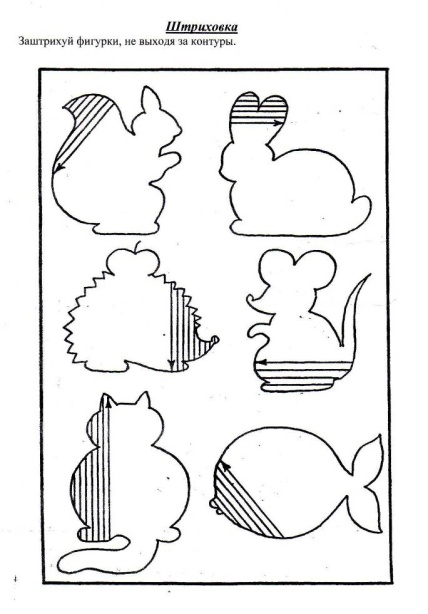

1. Штриховки и обводки.

Штрихуя рисунок или обводя рамочки, дети проводят линии различной длины и во всех направлениях, что вырабатывает в них свободу движения кисти и твердость пальцев. Когда подготовленный ребенок возьмет карандаш или ручку для того, чтобы написать свою первую букву, он сделает это с такой же легкостью, как человек, много писавший.

2. Ощупывание букв.

Тактильно дети запоминают лучше, чем на слух или даже визуально. Ощупывание мягких, пушистых, гладких, шершавых, бархатных букв доставляет детям огромное удовольствие, запоминание алфавита идет быстрее.

3. Составление слов.

Когда дети узнают несколько гласных (например, три или четыре) и столько же согласных, они приступают к составлению слов из подвижного алфавита.

4. Написание слов.

Дети с удовольствием начинают писать лишь тогда, когда составление слов является для них легким делом, тогда они пишут сразу слова и даже целые предложения. По образному выражению Монтессори, у ребенка рождается «мания письма».

5. Чтение.

Параллельно с письмом развивается и чтение. Дошкольник, составляющий самостоятельно слова из подвижного алфавита, уже начинает читать. От слов, как и в письме, он переходит к фразам и от рукописного шрифта – к печатному.

6. Игры с рамками-вкладышами.

Рамка кладется на лист бумаги, и ребенок обводит цветным карандашом окошечки, в которые вставляются фигуры. Затем с уже нарисованной на бумаге фигурой совмещается соответствующий вкладыш (например, квадрат) и обводится еще раз карандашом другого цвета. Появившаяся на бумаге фигура заштриховывается сначала широкими большими линиями, потом все более узкими. Штриховка делается всегда слева направо.

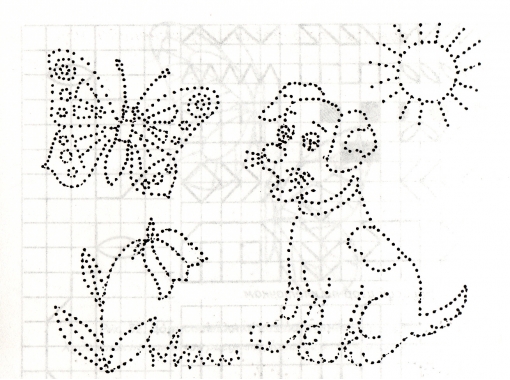

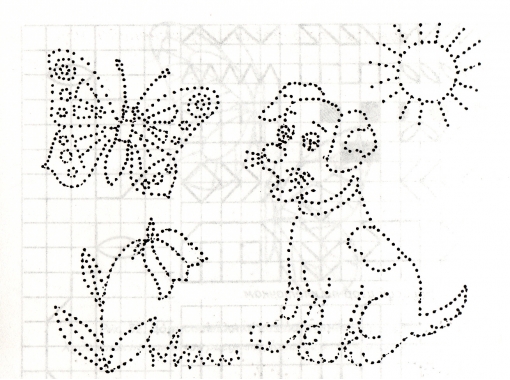

7. От точки к точке.

Дошкольнику предлагаются картинки с разбросанными по ним точками и карандаш. Необходимо безотрывно соединить карандашом любые точки по своему усмотрению.

8. Шершавые буквы.

Необходимо подготовить шершавые буквы из зернистой или бархатной бумаги письменного начертания и наклеить их на таблички из толстого картона синего или красного фона в зависимости от того, гласному или согласному звуку соответствует буква. В отдельных коробках сложить заглавные и строчные буквы. Ребенок может:

а) обводить указательным пальцем букву, называя ее, а потом повторять это движение в воздухе;

б) с закрытыми глазами ощупывать букву и угадывать ее;

в) искать пару заглавной букве;

г) искать похожие по начертанию буквы и др.

9. Письмо на манке.

Сначала ребенок обводит пальцем или деревянной палочкой шершавую букву на табличке. Затем он делает то же движение на подносе с манкой. Сквозь манку проглянет изображение буквы.

10. Сочини слово.

Перед ребенком стоит коробка с карточками, на которых написаны пары букв. Например: Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-З, 3-С, К-Т, С-Т, С-Ц, Т-Ц, Ф-Т, Х-Г, Ц-Ч, А-Я, Ы-И, У-Ю, О-Ё, Э-Е, И-Й. Ребенок придумывает слова, начинающиеся с букв, которые на них написаны. Он делает это устно, а если умеет уже писать, то письменно, например: БАНКА – ПАЛКА, ВАЗА – ФРАЗА и т.д.

11. Соотнеси слова.

Ребенку предлагаются карточки с изображениями или названиями животных, например: ОСЕЛ, КОШКА, УТКА, ПЕТУХ. И карточки, на которых написаны названия звуков, произносимых этими животными: «иа», «мяу», «кря», «ку-ка-р-еку». Задача ребенка – соотнести нужные карточки.

Другой вариант: в коробку кладутся игрушки, известные ребенку, и карточки со словами, их называющие. Задача остается прежней – соотнести игрушку и напечатанное слово.

12. Построй предложение.

Необходимо подготовить наборы разноцветных карточек, на которых написаны письменным или печатным шрифтом различные слова. Из карточек одного цвета можно составить одно предложение. Ребенок раскладывает карточки по цветам и начинает составлять из них предложения.

13. Чтение «Азбуки» Л.Н. Толстого.

Необходимо изготовить самодельные книжки: на одной странице – картинка, а на другой – предложение, взятое из текстов «Азбуки» Л.Н. Толстого. Ребенок читает предложение в книжке и разглядывает картинку, сравнивая их.

Методика обучения чтению Г. Домана. Глен Доман – ученый, нейрофизиолог, считающий, что обучение для ребенка – это не работа, а увлекательная игра. Его методика состоит из пяти основных этапов.

1 этап: отдельные слова.

Ребенку на 1-2 секунды показывают напечатанные слова, например: МАМА, ПАПА и т.д. Всего можно показывать не более 15 слов и не более 3 раз в день с перерывом не менее 30 минут, когда ребенок пребывает в хорошем настроении, восприимчив и ни на что не отвлекается. Карточки печатаются красным шрифтом.

На второй день 3 раза показываются уже изученные слова и 15 новых слов из следующего набора (также 3 раза по 1-2 секунды с перерывом на 30 минут).

Сначала это могут быть слова, обозначающие близких родственников и любимые игрушки или животных, затем части тела человека, фрукты, овощи, цвета и т.д. По мере того, как ребенок запоминает слова, старые карточки убираются и добавляются новые.

2 этап: словосочетания.

Ребенку предлагаются комбинации из ранее изученных слов. Например, ЧИСТЫЙ НОС, ЖЕЛТЫЙ БАНАН, БОЛЬШАЯ ЛОЖКА.

3 этап: простые предложения.

На основе словосочетаний составляются простые предложения (Малыш кушает. Котик умывается). К этому моменту ребенку следует знать около 75 слов. В каждом наборе – по 5 предложений, которые показываются ребенку трижды в день. Через 3-5 дней 2 старых предложения убираются и добавляются 2 новых.

Через некоторое время необходимо изготовить простейшую книгу, где каждому из пяти предложений будет соответствовать одна картинка, причём, страницы с текстом будут предшествовать страницам с иллюстрациями. Эта книга может быть заполнена фотографиями самого ребенка.

4 этап: распространенные предложения.

На данном этапе размер шрифта уменьшается, переходят к черному шрифту и дополняют ранее изученные предложения прилагательными, наречиями, предлогами. Но не стоит делать это все сразу, одномоментно. Например, МАЛЫШ КУШАЕТ КАШУ. МАЛЫШ КУШАЕТ ВКУСНУЮ КАШУ.

5 этап: книги.

На последнем этапе ребенку предстоит научиться работать с мелким печатным текстом, содержащим огромное количество слов на каждой странице. К выбору книги для чтения предъявляются следующие требования:

- она должна содержать от 50 до 100 слов;

- состоять из слов и предложений, уже знакомых ребенку;

- в ней должно быть не больше 1 предложения на страницу;

- высота печатного шрифта не менее 1 см;

- текст должен предшествовать иллюстрациям и располагаться отдельно от них (на разных страницах);

- книга должна лежать на полке в зоне доступа ребенка.

К неоспоримым плюсам методики Домана относят: развитие феноменальной памяти, приобретение энциклопедических знаний и умение перерабатывать большой объем информации. Куда более серьезными минусами методики являются: неспособность прочитать то же самое слово, напечатанное другим шрифтом или цветом, серьезные проблемы с грамотностью, так как ребенок привык читать целыми словами и не видит отдельные морфемы, слоги, не задумывается над ошибкоопасными местами.

Методика обучения чтению П. Тюленева. Основатель методики раннего обучения детей чтению – Павел Тюленев, педагог, социолог, академик Российской Академии Образования, который после 30 лет многочисленных исследований создал методику, позволяющую научить ребенка печатать на печатной машинке или компьютере в 1-2 года. Девиз его методики «МИР» звучит так: «Читать – раньше, чем ходить». Название методики расшифровывается как «Методика Интеллектуального Развития».

П. Тюленев утверждает, что ребенок уже в состоянии складывать слоги и слова из букв тогда, когда начинает собирать пирамидку, происходит это в 1 год. Ребенка учат читать и писать одновременно, при этом под письмом понимается машинопись. Писать рукой, по мнению автора методики, ребенок может научиться только к 2,5-3 годам.

Обучение детей чтению проходит несколько этапов:

1) изучение букв

Изучение букв начинается с 3 месяцев и длится до 8 месяцев. Ребенку показываются и называются карточки с буквами.

2) изучение слогов

Изучение слогов начинается с 8 месяцев или 1 года. Слоги изучаются в первую очередь по карточкам, затем при помощи пишущей машинки или компьютера в виде таблиц.

Для освоения слогов автор предлагает целую систему игр, которые называются: «слогосмотр», «слоготрогатель», «слогопоказыватель», «слогосоставитель», «слогоноситель», «слогопевец», «слогопечататель», «слогопринтер», «слогопёк» и др.

Сначала младенец только смотрит на слоги, потому что ни трогать, ни носить их он еще не может. Этот уровень обучения называется «смотрунок», затем ребенок переходит в класс «сидунка», а далее на уровень «ходунка» с возможностью приносить слоги по заданию воспитателя и играть с ними в подвижные игры.

Занятие 3. Подготовка дошкольников к овладению чтением в условиях детского сада или в системе дополнительного образования

В основу обучения детей чтению наряду со звуковым аналитико-синтетическим методом должны быть положены наглядно-чувственный и игровой.

Данное утверждение подкрепляется многочисленными исследованиями отечественных психолингвистов и методистов, а именно:

1. В основу обучения чтению целесообразно положить звуковой аналитико-синтетический метод, согласно которому обучение должно вестись в логике: буква – звук – слог – слово – предложение – текст.

2. Сенситивным периодом для обучения первоначальному чтению является возраст от 4 до 6 лет. Однако в этот период у детей еще не сформировано логическое мышление, задействованное при аналитико-синтетическом методе обучения грамоте. Преобладающими является наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, а также игровая деятельность, поэтому именно на них необходимо опираться при обучении дошкольников первоначальному навыку чтения.

3. При формировании первоначального навыка чтения большое значение имеют развитый фонематический слух, а также способность к звуковому анализу слов.

Опишем этапы формирования у старших дошкольников первоначального навыка чтения.

Буква. Обучение чтению начинаем с того, что учим алфавит. Для этого выбираем кубики с большими буквами и рисунками (рис. 2), чтобы детям было легче сосредоточить внимание на буквах (оно еще непроизвольное) и можно было выполнять с кубиками различные действия (например, организуя эстафету, принести кубик с заданной буквой; построить из кубиков пирамиду или выложить фигуру с заданной последовательностью букв).

Рис. 2. Кубики с азбукой

Чтобы легче и прочнее запомнить названия и образы букв, используем следующие методические приемы:

1) заучивание стихотворений о букве;

2) прием «Ассоциации» (На что похожа буква?);

3) прием «Выложи букву из подручных средств» (камешки, проволока, нитки, природный материал, фишки, счетный материал, пластилин и т.д. – рис. 3, 4);

Рис. 3. Выкладывание букв из подручного материала

Рис. 4. Лепка букв из пластилина (теста)

4) ощупывание букв из пенопласта с открытыми и закрытыми глазами, выкладывание на магнитной доске;

5) тактильные приемы: обведи букву на гладкой, бархатной и наждачной бумаге, нарисуй букву пальчиком на ладошке и т.д.;

6) использование вкладышей с азбукой (рис. 5);

Рис. 5. Деревянные вкладыши с азбукой

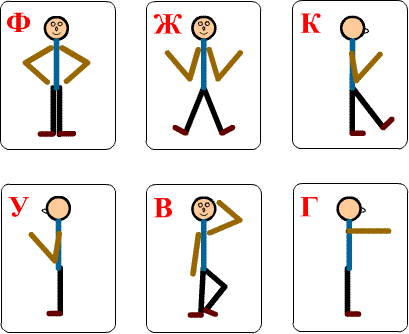

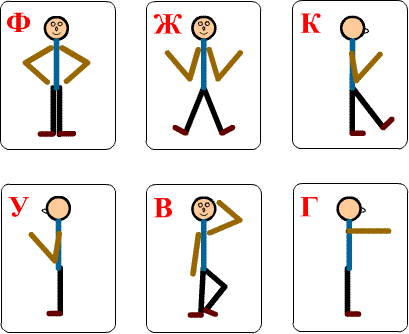

7) прием «Изобрази букву с помощью тела так, как показано на рисунке» (рис. 6)

Рис. 6. Кинестетический прием запоминания букв

8) прием «Музыкальный характер» (На какую букву похож этот музыкальный фрагмент?)

Звук. Параллельно с изучением букв приступайте к изучению звуков, которые они обозначают. Помощниками для вас станут зеркальце, цветные карандаши и заготовка в виде таблицы с буквами (рис. 7) для каждого дошкольника.

С помощью зеркальца мы наблюдаем за движениями органов речи:

1) гласные пропеваем, видим широко открытый рот красного цвета и закрашиваем гласные звуки красным цветом;

2) ячейки с согласными звуками (их мы определяем приемом спотыкания) делим пополам, верхнюю крышечку закрашиваем в синий цвет (твердые согласные, твердые как лед синего цвета), нижнюю – в зеленый (мягкие согласные, мягкие как зеленая травка).

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |

| Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |

Рис. 7. Фрагмент таблицы для изучения звуков

На данном этапе используйте игры на развитие фонематического слуха, разработанные челябинскими психологами Л.Г. Матвеевой, И.В. Выбойщик и Д.Е. Мякушиным.

Например:

Звукоподражание.

Взрослый задает вопросы ребенку, например:

- Как жужжит пчела? (Ж-ж-ж!)

- Как шипит змея? (Ш-ш-ш!)

- Как гудит поезд? (У-у-у!)

- Как плачет малыш? (А-а-а!)

- Как удивляется ребенок? (О-о-о?!)

Главный звук.

Взрослый читает ребенку стихи, выделяя основной звук. В своей работе мы использовали тексты стихотворных азбук Е.Л. Благининой «Научусь-ка я читать» и С.Я. Маршака «Азбука в стихах и картинках».

Жужжит

Над жимолостью

Жук.

Тяжелый

На жуке

Кожух.

(Е. Благинина)

Дятел жил в дупле пустом,

Дуб долбил, как долотом.

(С.Я. Маршак)

Магазин

Взрослый – продавец, а ребенок – покупатель, который приходит в магазин, чтобы выбрать себе что-то из товаров. За покупку нужно расплатиться первым звуком слова. Например, если ребенок хочет купить ложку, то он должен сказать «Л-л».

Слог. Как только выучены первые буквы А, Б, В, Г, приступайте к чтению слогов: сначала открытых – БА, ВА, ГА, а потом закрытых – АБ, АВ, АГ. При этом особое внимание уделяйте способу чтения: последовательно назови звуки, а потом прочитай их слитно. Читать слоги начинайте как можно быстрее, следуя рекомендациям известного психолога, логопеда Н.С. Жуковой, которая советовала: «Не тяните со слогами! Сразу же начинайте читать».

Слоги учите читать не только с помощью разрезных карточек, букв из пенопласта, но и с помощью слоговых дорожек (рис. 8).

Рис. 8. Слоговые дорожки Н.С. Жуковой

На данном этапе используйте чистоговорки на те слоги, которые изучили.

Например:

СА-СА-СА. Меня укусила оса.

ВА-ВА-ВА. Во дворе лежат дрова.

СЫ-СЫ-СЫ. У кота усы.

Слово. Как только вами изучено больше половины букв и звуков, переходите к чтению слов, которые можно из них сложить. Сначала это должны быть односложные слова из трех букв, потом двух- и трехсложные.

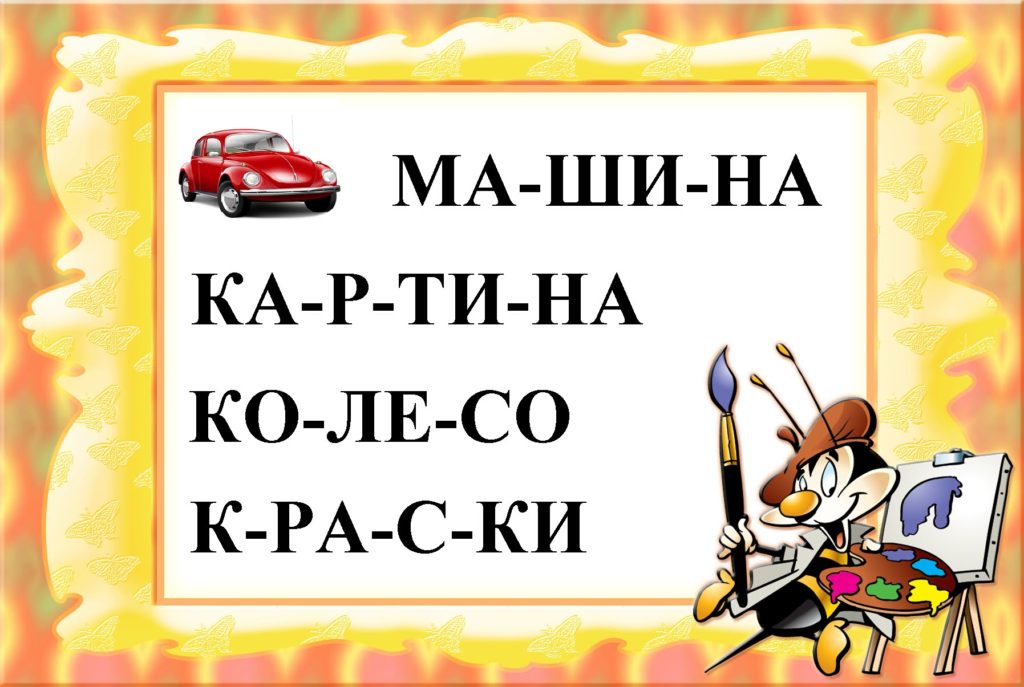

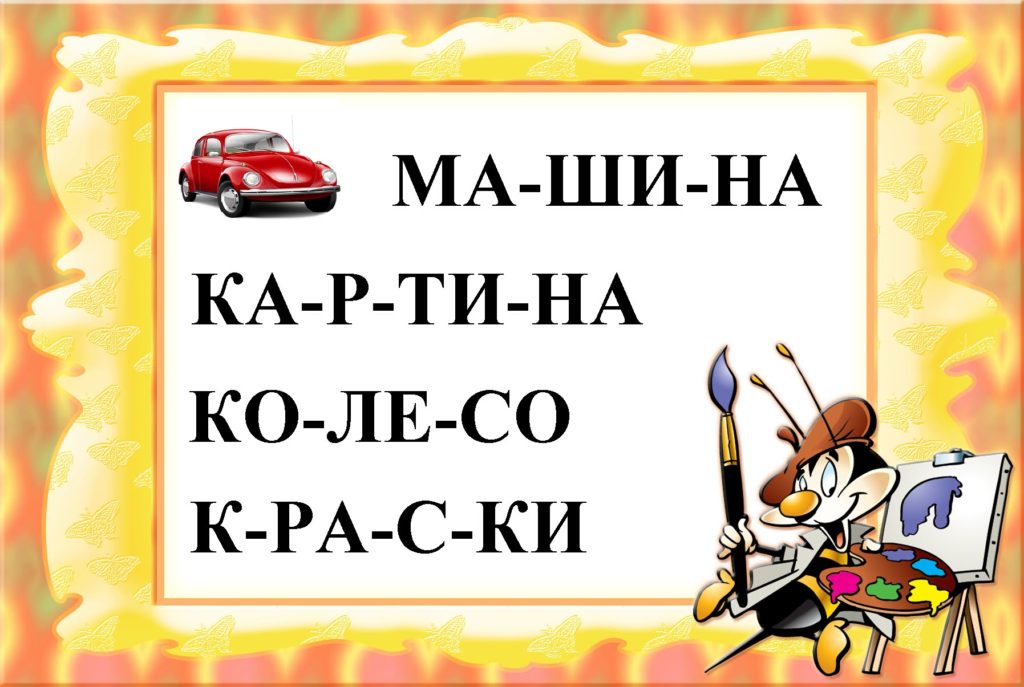

Согласно рекомендациям Л.Г. Матвеевой, начинайте чтение слов с помощью картинок-подсказок. Слова сначала делите на слоги, а потом учите читать слова без слогораздела (рис. 9).

Рис. 9. Демонстрационный материал для чтения слов с картинками-подсказками (со слогоразделом и без него)

На этапе «Слово» также используйте серию фонематических игр, предложенных Л.Г. Матвеевой и соавторами.

Например:

Запретные звуки

Взрослый и ребенок договариваются, что один из звуков является запретным, например, нельзя произносить «3» или «К». Взрослый показывает ребенку картинки и спрашивает, что на них изображено, ребенок старается ответить, не называя запретный звук. На первом этапе запретный звук находился в начале слова, а потом в конце.

- Кто ползет и шипит?

- мея.

- Кто мурлыкает и все время умывается?

- от.

- Кто пятится назад?

- Ра.

Тим и Том

Эта игра учит ребенка различать твердые и мягкие звуки.

Нарисуйте двух человечков. Том «твердый» - он угловатый, тощий, а Тим «мягкий» - он округлый и толстый. Познакомьте с ними ребенка:

- Видишь, это Том, его имя начинается очень твердо. Т-т-т. Он сам весь твердый, как этот звук, и выбирает все твердое. Любит ТОматный СОк, носит всегда ПАльТО, играет в МОрской БОй.

А это Тим, его имя начинается мягко. Ть-ть-ть. Он любит все, что звучит так же мягко, как его имя: ест ТЯнучки и ТЕфтели, играет в МЯч, РИсует и носит ПИджак.

Ты будешь Тим, а я Том. Мы идем в поход. Как ты думаешь, что с собой возьмет Тим: РЮКЗАК или РАНЕЦ?

Также Тим и Том должны взять с собой КОТЕЛОК, КОНСЕРВЫ, САХАР, ЛОЖКИ, МИСКУ, ВЕРЕВКУ, БИНОКЛЬ, КОМПАС, КАРТУ, ЛЕДЕНЦЫ, КРОССОВКИ, КЕДЫ, КЕПКУ, ПАНАМКУ и т.д. Ребенку с помощью взрослого нужно выбрать, что из этого понесет Тим, а что Том. Потом можно поменяться ролями, пусть ребенок побудет Томом, который собирает грибы (ЛИСИЧКИ, МАСЛЯТА), ягоды (ЗЕМЛЯНИКУ, ГОЛУБИКУ), ловит рыбу (ЛЕЩА, САЗАНА) и т.д.

Заблудились в лесу

Эта игра поможет ребенку научиться выделять в слове ударный звук.

Игрушки разбежались по комнате, их нужно позвать, потянув ударный звук – самый «громкий» звук в слове.

- Ми-и-ишка!

- Маши-и-инка!

- Сло-о-он!

Дом звуков

Взрослый рисует «комнаты» для звуков. Например, для слова «кот» надо нарисовать дом из трех комнат (три квадратика).

- В каждой комнате должен жить звук, давай их расселим.

Ребенок произносит звук, который будет «жить» в этой комнате, и кладет на квадратик фишку.

- К, О, Т.

Стройка

Игра для закрепления навыка расстановки ударений.

- Со склада стройматериалов на стройку нужно привезти сначала ЦЕМЕНТ, затем КИРПИЧ, следом ПЕСОК, потом ГЛИНУ, за ней СТЕКЛО, а под конец - ДОСКИ. Ты будешь шофером.

Взрослый делает шесть карточек с числом квадратиков, соответствующим количеству звуков в каждом слове, и заштрихованными ударными звуками. Это и будут необходимые стройматериалы. Взрослый просит ребенка:

- Найди и отвези на стройку ЦЕМЕНТ, ГЛИНУ и т.д.

Предложение. От чтения слов переходите к чтению коротких предложений из двух, трех, а затем и четырех слов. При этом учите определять количество слов в предложении с помощью хлопков в ладоши, менять местами слова в предложении и наблюдать, изменился ли его смысл или нет, составлять свои предложения из заданного количества слов, подбирать предложения к иллюстрациям известных сказок.

Текст. На заключительном этапе переходите к чтению маленьких рассказов и диалогов из «Букваря» Н.С. Жуковой (рис. 10), а также сказок («Курочка – Ряба», «Теремок», «Три поросенка»).

Рис. 10. Страница из «Букваря» Н.С. Жуковой

Сначала тексты для чтения размечайте карандашом (дуга – читай звуки слитно; точка – читай звук отдельно), а затем уходите от разметки.

При обучении первоначальному навыку чтения соблюдайте следующие условия:

1) навык чтения должен закрепляться в речевой практике, в повседневной жизни

Просите детей читать на улицах названия магазинов, зданий, этикетки на товарах, искать известные буквы в названиях любимых книг и т.д. Рекомендуйте также дошкольникам, выбирая товары с мамой в магазине, голосом тянуть названия продуктов, которые кладем в тележку: ГРЕ-Е-ЕЧКА, СА-А-АХАР, РЫ-Ы-ЫБА и т.д.

2) обучение чтению должно идти вместе с овладением письмом

Используйте различного вида штриховки, обводки по точкам, раскраски по цифрам в соответствии с заданным цветом (рис. 11). Кроме того, учите печатать большие и маленькие буквы алфавита, писать печатными буквами свое имя, фамилию, названия игрушек, животных и т.д.

Рис. 11. Дидактические материалы для подготовки руки к письму

К концу подготовки дошкольников к овладению первоначальным навыком чтения они должны:

- знать все буквы алфавита и правильно называть их;

- называть звуки, представленные буквой;

- различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки;

- выделять из слов звуки, находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове;

- правильно артикулировать звуки;

- анализировать звуковой состав слова;

- уметь выделять последовательность звуков в простых словах;

- определять количество слогов в слове, ударный слог;

- уметь составлять слова из слогов;

- плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения из 2-3 слов;

- соблюдать орфоэпические нормы произношения;

- правильно согласовывать слова в предложении;

- правильно использовать предлоги;

- составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, заканчивать предложение нужным по смыслу словом;

- рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии картинок;

- составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке и серии картин; о событии из собственного жизненного опыта;

- владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»;

- ориентироваться на странице книги (отличать текст от иллюстраций, находить верхний правый угол или нижний левый угол и т.д.).

Занятие 4. Диагностика готовности дошкольников к овладению навыком чтения

За основу диагностики можно взять адаптированные тесты «Готов ли ребенок к школе?» Н.Г. Смольниковой, Е.А. Смирновой.

В качестве критериев готовности к овладению первоначальным навыком чтения авторы определяют следующие:

1. Сформированность фонематического слуха.

2. Сформированность умений звукового анализа и синтеза.

3. Сформированность умений слогослияния.

Диагностическое занятие 1. «Внимательные ушки»

Цель – диагностика фонематических процессов у детей дошкольного возраста (узнавание неречевых и речевых звуков, изучение восприятия звуков и слов, похожих по звучанию).

Инструкция 1: «Слушай внимательно и скажи (или покажи), что звучит».

Стимульный материал: детям предлагается определить на слух, какой из инструментов звучит (барабан, бубен, погремушка, колокольчик).

Инструкция 2: «Покажи картинку, если произнесу слово правильно».

Стимульный материал: предметные картинки с изображением груши, шапки, банана, булки.

1. гюфа, груфа, глуса, гюша, гюса, груша, глюса.

2. фапка, сапка, хапка, шапка, сяпка.

3. баман, панан, ваван, банан, баван.

4. бувка, бунка, буфка, булка, бумка.

Инструкция 3: «Я буду называть картинки, а ты их раскладывай в том порядке, в котором я назову».

Стимульный материал: мак, рак, коза, коса, мышата, ежата.

Диагностическое задание 2. «Поймай звуки»

Цель – определить способность к звуковому анализу и синтезу слов.

Инструкция 1: «Хлопни в ладоши, если услышишь звук [м]».

Стимульный материал:

- м, ы, м, и, х, м, к, т, м, с, ч, м, ц, м, ф, г, м;

- ам, ах, от, ом, ус, ум, уф, ам, ал, ан, ум, уп, мо;

- мама, кот, мак, холод, дуб, мука, машина, сани, рак, мак, молоко.

Инструкция 2: «Послушай внимательно и назови первый (последний) звук в слове».

Стимульный материал (вычленение первого звука): Аня, Ира, осы, утка, дым, щука, трава, кошка, воробей, булка.

Стимульный материал (вычленение последнего звука): дом, танк, камыш, ключ, муха, барабан, комар.

Инструкция 3: «Послушай звуки, подумай и составь из них слово».

Стимульный материал:

- м, а, к (мак)

- р, а, к (рак)

- м, и, р (мир)

- д, м, о (дом)

- к, с, о (сок)

- р, т, о (рот)

Диагностическое задание 3. «Прочитай-ка»

Цель – выявить умения дошкольников читать слоги, слова, предложения.

Инструкция 1: «Я буду показывать слоги в таблице, а ты попробуй их прочитать».

Стимульный материал:

Инструкция 2: «Прочитай, что тут написано».

Стимульный материал:

КОТ – МЫЛО – СЛОН – КАША – АИСТ

Инструкция 3: «Прочитай, какое известие принес почтальон».

Стимульный материал:

|

| КАША ПОДГОРЕЛА. ПОЖАР! КОТ И СЛОН СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ. |