СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методика работы по первичной профилактике зависимого поведения у подростков в форме интерактивных уроков

Методические разработки информационно-просветительских мероприятий по первичной профилактике зависимого поведения в старших классах школы или в на первых курсах профессиональных образовательных организаций.

Просмотр содержимого документа

«Методика работы по первичной профилактике зависимого поведения у подростков в форме интерактивных уроков»

Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования

«Институт повышения квалификации работников образования»

Тамбовское областное государственное бюджетное

образовательное учреждение «Центр лечебной педагогики

и дифференцированного обучения»

Интерактивный урок как форма работы по профилактике зависимого поведения детей

Методические рекомендации

Тамбов

2018

УДК 159.923

ББК 74.200.55

И73

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики Института социальных и образовательных технологий ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

О.А. Дорожкина

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией по духовно-нравственному просвещению и воспитанию кафедры управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»

Н.Я. Рыбина

И73

Интерактивный урок как форма работы по профилактике зависимого поведения детей: методические рекомендации / авт.-сост. Е.В. Васильева, О.А. Токарев ; под ред. Е.Л. Чичкановой. – Тамбов, 2018. – 46 с.

Методические рекомендации предназначены для содействия деятельности заместителей директоров образовательных учреждений по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов и других педагогических работников, осуществляющих работу по предупреждению употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.

В данных рекомендациях рассматриваются формы групповой работы с детьми по профилактике зависимого поведения детей с применением методов интерактивного обучения.

© Васильева Е.В., Токарев О.А., авторы-составители, 2018

© Управление образования и науки Тамбовской области, 2018

© ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации

работников образования», 2018

© ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного

обучения», 2018

ОглавлениеВведение. 4

Интерактивный урок по профилактике зависимого поведения: сущность и содержание 8

Методическая разработка интерактивного урока по теме: «Наркотики: мифы и реальность» 9

Методическая разработка интерактивного урока по теме: «Лучшее время бросить курить» 13

Методическая разработка интерактивного урока по теме: «Зависимость как биопсихосоциодуховное заболевание» 19

Методическая разработка интерактивного урока по теме: «Чувства и способы их выражения» 24

Методическая разработка интерактивного урока по теме: «Невербальное общение» 31

Методическая разработка интерактивного урока по теме: «День психического здоровья» (работа с психоэмоциональным напряжением) 37

Литература. 40

Проблемы употребления психоактивных веществ (ПАВ), наркомании и токсикомании, являются наиболее актуальными социальными проблемами в современном обществе.

Как отмечают авторы Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации № 619 от 28.02.2000г.), Дудко Т.Н., Вострокнутов Н.В., Гериш А.А. и др., употребление наркотиков порождает множество неблагоприятных медицинских и социальных последствий, влечет за собой потери для системы образования. Решение данных проблем требует комплексной квалифицированной помощи специалистов различного профиля.

Особое значение в этой работе имеет профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, поскольку большинство наркозависимых оказываются вовлечены в употребление ПАВ будучи детьми. Средний возраст приобщения к наркотическим веществам в России по данным Минздрава снизился до 14 лет.

В зависимости от целевой группы, на которую направлено воздействие, выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика направлена на работу с лицами, не употребляющими психоактивные вещества, ее цель – предотвратить вовлечение этих лиц в сферу употребления, не допустить формирования зависимости. Целевой группой вторичной профилактики являются лица, осуществлявшие пробу психоактивных веществ или употребляющие их периодически, у которых еще не сформировалась химическая зависимость. Третичная профилактика по сути представляется собой совокупность преимущественно медицинских мер, направленных на работу с людьми, у которых сформировалась устойчивая зависимость от употребления психоактивных веществ.

Профилактическая работа, осуществляемая в образовательном учреждении, направлена, прежде всего, на предупреждение зависимого поведения и ведется с условно здоровыми людьми, а также с так называемой «группой риска наркотизации», в которую входят люди, общающиеся с потребителями наркотиков или экспериментирующие с психоактивными веществами – те, кто попробовал наркотики, но еще не употребляет их регулярно. Таким образом, в педагог образовательного учреждения может осуществлять первичную и отчасти вторичную профилактику зависимого поведения. При этом он самостоятельно определяет подходы к содержанию этой работы.

Существует множество подходов к осуществлению профилактической работы. В частности, Н. Сирота и В. Ялтонский выделяют следующие подходы к профилактике зависимого поведения:

Подход, основанный на распространении информации о наркотиках;

Подход, основанный на эмоциональном обучении;

Подход, основанный на роли социальных влияний;

Подход, основанный на формировании жизненных навыков;

Подход, основанный на деятельности, альтернативной потреблению наркотиков;

Подход, основанный на укреплении здоровья;

Интегративный, сочетающий в себе элементы других подходов.

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» проводит систематическую работу по первичной профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними в образовательных учреждениях Тамбова и области. В своей работе специалисты Центра реализуют несколько различных подходов к профилактике, в том числе – основанный на предоставлении информации о наркотиках.

Профилактическая работа в образовательном учреждении чаще всего опирается в своей основе именно на информационный подход. При этом необходимо отметить, что существует три различных варианта информационного подхода, которые комбинируются между собой:

предоставление частичной информации о фактах влияния употребления наркотиков на организм, поведение, а также статистических данных о распространенности наркомании;

стратегия запугивания, вызывания страха, цель которой — предоставить устрашающую информацию, описывая неприглядные стороны употребления наркотиков;

предоставление информации об изменениях личности людей, употребляющих наркотики, и о проблемах, с этим связанных.

Предоставление шокирующей информации для профилактики зависимого поведения не является эффективным, поскольку в существующей социальной обстановке, характеризующейся значительно высокой распространенностью употребления психоактивных веществ среди населения, подобная информация в глазах подростков выглядит неубедительно. Кроме того, подростки не осознают в полной мере ценности собственного здоровья и жизни, вследствие чего стратегия запугивания оказывается безрезультатной. Отдельно стоит отметить достаточно популярную в настоящее время тактику использования в профилактической работе наглядных символических образов, в которых в перечеркнутом виде используется атрибутика наркотизма (сигареты, бутылки, шприцы, листья конопли и т.д.). Подобная профилактическая работа не только не приносит пользы, но может нанести вред ребенку, поскольку на подсознательном уровне негативные элементы в изображении (перечеркивание, частица «не» и т.д.) неосознанно отбрасываются, вследствие чего профилактике употребления превращается в рекламу психоактивных веществ. В таком, традиционном понимании, информационный подход показал недостаточную эффективность.

Авторы Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде при осуществлении первичной профилактики придают приоритетное значение созданию системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья – раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека и помощь ему в самореализации собственного жизненного предназначения. Таким образом, в современном понимании информационного подхода упор должен делаться на сознательно формируемые возможности приобретения знаний и навыков, обеспечивающих здоровье.

Необходимо учитывать, что, независимо от влияния педагогов, информированность подростков по данной проблеме достаточно высока. Дети интересуются наркотиками и самостоятельно черпают необходимые им сведения в общении друг с другом, в средствах массовой информации, в сети Интернет. Объективность такой информации крайне сомнительна. В обществе существует множество распространенных заблуждений, касающихся курения, употребления алкоголя и наркотиков, как например миф о том, что в жизни все надо попробовать, в том числе и наркотики. Подобные мифы способствуют формированию у населения положительного или безразличного отношения к употреблению психоактивных веществ, приводят к увеличению числа их потребителей. Полный отказ от информационного подхода, избегание темы наркотиков в разговоре с детьми может привести к развитию у детей «туннельного» мышления, опирающегося на их собственные заблуждения по поводу наркотиков и других психоактивных веществ.

Поэтому целесообразно использовать в профилактической работе различные формы просветительского воздействия, направленные на то, чтобы разрушить имеющиеся в сознании подростков ложные убеждения, предоставив им объективную информацию по данной проблеме.

Одной из возможных форм подобной профилактической работы могут служить классные часы или специальные уроки, построенные с использованием методов интерактивного обучения (групповая дискуссия, работа в малых группах, лекции с проблемным изложением, психологические игры и др.). Основное внимание на таких занятиях должно акцентироваться на личном участии, вовлеченности в работу самих подростков.

Информационно-просветительские занятия могут служить переходным этапом к более глубокой коррекционной-развивающей работе, направленной на развитие социально ценных жизненных навыков и личностных качеств ребенка: его самооценки, навыков общения, ассертивного поведения и др.

В данных методических рекомендациях нами приведены примеры интерактивных уроков, направленных на первичную профилактику зависимого поведения несовершеннолетних. Эти занятия рассчитаны на проведение циклом – последовательно с одной и той же группой детей, но могут проводиться и по отдельности в рамках текущей профилактической работы в образовательном учреждении.

Опыт проведения этих занятий показывает, что в большинстве случаев дети активно вовлекаются в обсуждение, данная проблема их интересует. В процессе обсуждения и после него подростки часто задают вопросы, касающиеся употребления ПАВ, главным образом связанные с наркотиками – о безопасности употребления того или иного вещества, о возможности лечения зависимости и т.д. Специалист, осуществляющий профилактическую работу должен быть хорошо подготовлен и информирован, чтобы, отвечая на вопрос, не затронуть специфические детали, касающиеся психоактивных веществ и не спровоцировать излишний интерес к их данной теме. Ответы должны быть лаконичными и направленными на формирование у подростков отрицательного отношения к употреблению ПАВ. В то же время дети должны чувствовать, что специалист хорошо информирован и знает, о чем говорит. Только в этом случае специалист сможет стать авторитетом в глазах ребят. При этом большое значение имеет личный пример, который человек, осуществляющий профилактику, подает детям. Лучше всего, если подростки хорошо знают специалиста и уверенны в его искренности и аутентичности.

Профилактика зависимого поведения – деятельность, требующая особого подхода со стороны педагога. Данная деятельность предполагает не зазубривание какой-то информации ребенком, а интериоризация ценностей и норм поведения. При этом общий уровень заинтересованности подростков в получении информации о здоровом образе жизни невысок. Это позволяет нам сделать вывод, что профилактическая работа для обеспечения своей эффективности должна опираться на субъект-субъектную модель взаимодействия педагога и ребенка, в которой сам подросток является активным участником своего воспитания. Наиболее оптимальным путем реализации данной модели взаимодействия в профилактической работе является использование на занятиях интерактивных методов обучения.

Так, например, стандартная лекция тяжело воспринимается слушателями, если предмет лекции их не интересует, что достаточно характерно для детей, когда мы говорим с ними о здоровом образе жизни. Повысить эффективность данной работы может постановка перед детьми нестандартной, необычной задачи, требующей группового обсуждения и обмена мнениями, что характерно для лекции с проблемным изложением. Групповая дискуссия, работа в малых группах позволяют сформировать у детей осознанное отношение к проблеме, выработать у них самостоятельную жизненную позицию.

Поскольку позитивно ориентированная профилактика зависимого поведения опирается на развитие внутреннего личностного потенциала самого ребенка, особое значение в работе с ним приобретает использование психологических игр, тренингов. Данные формы работы позволяют ребенку познать себя, раскрыть свои способности, развить социально ценные жизненные навыки.

Комбинирование данных форм работы, использование при необходимости технических средств обучения делает занятие по профилактике зависимого поведения интересным для ребенка, повышает его мотивацию и увеличивает эффективность профилактической работы в целом.

Приведенные ниже методические разработки являются примером использования данных форм работы в профилактике зависимого поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении. Каждый из представленных уроков включает в себя содержательную часть, соответствующую тему урока. Помимо этого уроки могут включать в себя дополнительные психологические игры, направленные на развитие личности ребенка. Завершается каждый урок получением обратной связи от подростков – дети говорят, что они чувствовали во время занятия, понравилось ли им работать на уроке, что было наиболее удачным в содержании урока, что следовало бы изменить и т.д.

Тема: «Наркотики: мифы и реальность»

Целевая группа – подростки 14-17 лет

Цель – развитие антинаркотической устойчивости личности подростков

Задачи:

предоставить подросткам объективные знания о вреде употребления психоактивных веществ;

развить у детей социально ценные навыки отказа от употребления психоактивных веществ и противостояния давлению группы

Время работы – 45 минут

Условия проведения – учебная аудитория

Содержание урока:

Дискуссия «Обман и мифы»

Продолжительность: 20 минут

Оборудование: листы бумаги с напечатанными на них названиями мифов (см. методический материал), чистые листы бумаги (альбомные или для принтера) по количеству предлагаемых мифов или ватман по количеству групп; маркеры или фломастеры, скотч, ножницы.

Цель: сформировать у подростков негативное отношение к употреблению психоактивных веществ, разрушить в сознании детей деструктивные стереотипы, касающиеся употребления ПАВ, мотивировать на здоровый образ жизни.

Психолог рассказывает детям о том, что существует множество мифов, которые потребители наркотиков приводят в качестве оправдания, а наркоторговцы – для вовлечения новых людей в зависимость. Группа разбивается на подгруппы, каждой подгруппе раздается несколько листов бумаги, на каждом из которых напечатано название одного из мифов. Задача группы – привести доводы в опровержение данного мифа и записать их на чистом листе. Время работы – 5 минут. Затем представители групп выходят к доске, закрепляют на ней свои листы и озвучивают найденные аргументы, комментируя их. Защита работы – 15 минут.

Тезисы для обсуждения:

В жизни все надо попробовать, в том числе и наркотики…

Контраргументы: Часто так говорят люди, заинтересованные в том, чтобы новички решились и продолжали «пробовать» наркотики всю оставшуюся недолгую жизнь. После пробы наркотиков просто «за компанию» вряд ли вы захотите (и сможете) попробовать что–то другое. Многое, что для вас на самом деле интересно сейчас, после начала употребления наркотиков окажется недоступным.

Есть люди, которые принимают наркотики много лет и прекрасно живут

Контраргументы: Довольно редко они рассказывают о себе, что «живут прекрасно», только чтобы не признавать свои проблемы. Чаще же от них можно услышать примерно следующее: «Дурак я, что связался с наркотиками, теперь никак не бросить…» И каждый из тех, кто употребляет наркотики много лет, хоть раз, да пытался отказаться от них. Если у тебя все в порядке, то зачем вообще наркотики?

Легкие наркотики принимать можно, это безопасно…

Контраргументы: Рассмотрим этот миф с нескольких точек зрения.

Правовой аспект. С точки зрения законов, российских и международных, наркотики не разделяются на «легкие» и «тяжелые». Ответственность за незаконные операции с любыми наркотиками (приобретение, перевозка, хранение) одинакова.

Медицинский аспект. Здесь надо смотреть, какие же наркотики называют «легкими». От одних, например, умирают, а от других сходят с ума. Следуя этому мифу, некоторые очень быстро начинают принимать наркотики регулярно и в больших количествах — а так поступать опасно даже с конфетами.

Социальный аспект связан с медицинским, точнее, с возможностью развития зависимости. Что бы там не говорили, любые наркотики вызывают зависимость (пусть не физическую, а только психическую — их использование от этого не становится менее частым). А зависимость ограничивает свободу выбора, мешая заниматься более полезными и интересными делами.

И последнее: любое объективное социологическое исследование подтверждает, что люди, применяющие «легкие» наркотики, достоверно чаще попадают в разные неприятные ситуации, чем те, кто наркотиков сторонится. А среди тех, кто принимает так называемые «тяжелые» наркотики, 90% начинали с «легких».

Наркотики делают людей свободными

Контраргументы: Интересно, с чего это тогда тех, кто принимает их постоянно, называют «зависимыми»? Тот, кто принимает наркотики, уже не может самостоятельно принимать решения, у него просто не остается выбора – за него решает наркотик, вытесняя из жизни человека все, что раньше было важно для него. Кажется, что наркотики – это одна из дверей, которую интересно открыть. На самом деле, эта дверь сама захлопывается за вами, и вы оказываетесь запертыми в маленькой каморке. И о свободе можно забыть.

Наркотики помогают решать жизненные проблемы…

Контраргументы: Наркотики на какое–то (очень небольшое) время вытесняют из сознания мысли о трудных, но необходимых поступках или вопросы, ответы на которые не являются простыми. Такой способ «решения» проблем помогает создать видимость благополучия, уйти на время от ответственности, но проблемы то остаются. Отложенные дела имеют свойство накапливаться и вынуждают так или иначе действовать, причем часто — неоптимальным образом. К тому же наркотики и одурманивающие вещества в случае регулярного приема изменяют психику, и не в лучшую сторону: у наркозависимого появляется или нарастает раздражительность, подозрительность (доходящая до психоза), чувство вины, неуверенность в себе и как следствие — отчужденность от близких и окружающих. Если у тебя проблемы, наркотики только усугубят их.

Наркотики придают жизни разнообразие и скрашивают ее

Контраргументы: Те, кто уже попробовал наркотики говорят: «Одного раза всегда много, а тысячи — всегда недостаточно». Все разнообразие заключается в следующем: утром встал — надо денег достать, достал — надо купить, купил — надо принять, принял — надо спать. Жизнь наркомана – это движение по замкнутому кругу. Вряд ли такую жизнь можно назвать счастливой и насыщенной.

Наркотики часто принимают сильные и смелые люди

Контраргументы: Сильным и смелым не нужны наркотики, чтобы решать свои проблемы. Когда наркотики принимают (даже «для развлечения»), то пытаются отвлечься от каких–то проблем, чтобы не давило. Для сильных людей это несвойственно. А если человек принимает наркотики раз за разом «из интереса», то значит, он не сильный, а просто не в состоянии отвечать за свои поступки. По–настоящему сильные люди не только не нуждаются в наркотиках, но и помогают другим отказаться от них.

Употреблять или не употреблять наркотики — личное дело, и нечего в него соваться

Контраргументы: Если бы мы жили в полном одиночестве, то это могло бы быть личным делом. А так за удовольствие расплачиваются другие: лечат; оплачивают больничные листы; компенсируют последствия преступных выходок. Множество людей становятся невинными жертвами тех, кто сел за руль в состоянии наркотического опьянения, или пошел на ограбление, ради очередной дозы. Наркотики — слишком опасная игра. Потребление наркотиков не является личным делом так же, как не является личным делом воровство и торговля оружием. Государство с помощью законов регулирует некоторые виды общественных отношений и деяний своих граждан именно потому, что они не являются «личным делом». К этой категории относится и употребление наркотиков.

Психологическая игра «Табу»

Продолжительность: 10 минут

Оборудование: маленькие листочки бумаги, на которых написаны последствия употребления психоактивных веществ – болезнь, отчаяние, одиночество, безысходность и т.д.; перед занятием листочки складываются в несколько раз или сворачиваются в комочек; небольшая коробка или иная емкость, из которой удобно вытаскивать листочки.

Цель: это упражнение позволяет участникам понять, как они относятся к запретам и ограничениям, чем руководствуются в поступках.

В начале занятия психолог спрашивает у детей, знают ли они, что такое табу. Если нет, он поясняет: «Это нечто запретное, то что нельзя трогать, нельзя делать». Затем психолог проносит через класс небольшую коробку, в которой что–то лежит (сложенные листочки). В начале упражнения он предупреждает детей: «Там лежит то, что брать нельзя». При этом психолог рекламирует содержимое коробки, как средство для решения жизненных проблем, используя при этом проанализированные ранее мифы о наркотиках, например: это делает жизнь разнообразнее, решает все проблемы. Каждому предлагается проявить себя в отношении предмета. Участники могут вставать, оставаться на месте, выражать отношение мимикой или жестами, подходить к коробке, брать листочки, заглядывать – каждый поступает так, как считает нужным. Если кто–то ничего не предпримет – это тоже будет его способом реагирования на ситуацию. Хорошо, когда он знает, какие чувства им управляют, это позволяет сделать осознанный выбор. Нередко подростками движет любопытство или желание отведать запретный плод или стремление продемонстрировать свою смелость. При выполнении этого упражнения важно помнить, что это упражнение действия, а не объяснений. По окончании упражнения необходимо обязательно проанализировать его совместно с детьми: если они взяли листочек, что побудило их это сделать? Что они почувствовали, когда развернули листок и прочитали написанное? Проводится параллель между упражнением и реальной ситуацией вовлечения в употребление психоактивных веществ.

Психологическая игра «Выход – вход в круг»

Продолжительность: 10 минут

Оборудование: не требуется

Цель: противостояние группе, умение убедить, умение сказать «нет».

Группа участников становится в круг, несколько человек выступают в роли добровольцев. Один из добровольцев заходит в круг, его задача вырваться из него. Задача группы – помешать ему, смыкая расстояние между участниками. Доброволец может использовать любые методы, в том числе силовые, кроме причинения вреда. Если участнику не удается вырваться из круга, один из оставшихся добровольцев может помочь ему, протянув «руку помощи». Затем игра повторяется с другими добровольцами. По окончании упражнения проходит обсуждение, что чувствовали добровольцы, пытаясь вырваться из круга. Проводится аналогия с «замкнутым кругом зависимости», противостоянием реальному социальному окружению.

Обратная связь по занятию

Продолжительность: 5 минут

Подростки говорят, понравилось ли им на занятии, что полезного они узнали, что было наиболее интересным, какие чувства они испытывали во время занятия.

Тема: «Лучшее время бросить курить»

Целевая группа – подростки 14-17 лет

Цель – первичная профилактика курения среди подростков

Задачи:

предоставить подросткам объективные знания о вреде курения, разрушить устоявшиеся стереотипы, связанные с никотиновой зависимостью;

развить у детей социально ценные навыки отказа от курения и противостояния давлению группы

Время работы – 45 минут

Условия проведения – учебная аудитория

Содержание урока:

Беседа с элементами мозгового штурма «Причины курения»

Продолжительность: 20 минут

Оборудование: школьная доска и мел, либо лист ватмана и маркер

Цель: помочь детям осознать причины, побуждающие людей к курению, и научиться противостоять вовлечению в табакокурение.

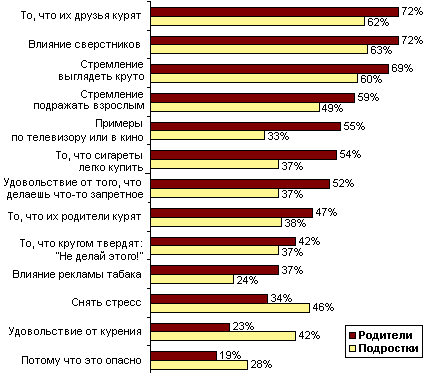

Участникам предлагается вспомнить и сказать, по каким причинам люди курят, что заставляет их закурить. Если они сами курят, назвать свою причину. Психолог записывает названные причины на доске или ватмане для обозрения участников. После того, как участники исчерпают все возможные варианты, психолог может привести в качестве примера возможные причины курения, выявленные в ходе исследования.

Причины курения школьников (данные опроса)Психолог знакомит подростков с результатами исследования причинделает вывод: за теми причинами, которые, по мнению детей, побуждают человека курить, чаще всего стоят психологические мотивы. Психолог зачитывает наиболее распространенные оправдания, которые человек находит курению, и говорит, как можно изменить данную ситуацию.

Рисунок. 1. Насколько важной причиной курения подростков Вы считаете каждое из обстоятельств? (процент родителей и подростков, которые считают каждое обстоятельство чрезвычайно важной причиной или довольно важно причиной – 4 или 5 по 5-балльной шкале))1

Дискуссия «Безопасная зависимость – мифы о курении»

Продолжительность: 25 минут

Оборудование: листы бумаги с напечатанными на них названиями мифов (см. методический материал), чистые листы бумаги (альбомные или для принтера) по количеству предлагаемых мифов или ватман по количеству групп; маркеры или фломастеры, скотч, ножницы.

Цель: сформировать у подростков негативное отношение к курению, разрушить в сознании детей деструктивные стереотипы, касающиеся курения, мотивировать на здоровый образ жизни.

Психолог рассказывает детям о том, что существует множество мифов, которые курильщики приводят в качестве оправдания своей зависимости и которые мешают им бросить курить. Группа разбивается на подгруппы, каждой подгруппе предлагается два мифа, напечатанные на листе (количество подгрупп и мифов может различаться в зависимости от количества человек в группе). Задача группы – привести доводы в опровержение данного мифа и записать их на листе бумаги. Время работы – 5 минут. Затем представители групп выходят к доске, закрепляют на ней свои листы и озвучивают найденные аргументы, комментируя их. Другие участники также высказывают свою точку зрения. Психолог комментирует высказывания и разъясняет реальное положение вещей (см. Методический материал). При необходимости работы могут защищаться учащимися с места, но в этом случае участникам необходимо говорить громко и отчетливо, чтобы группа их слышала. Защита работ – 15 минут.

Тезисы для обсуждения:

«Сигарета помогает расслабиться и сконцентрироваться»

О влиянии никотина на стресс говорят уже давно. В основном, говорят курящие люди, которые «успокаиваются», закурив.

На самом деле, сигареты не помогают расслабиться, а курильщиков успокаивает ритуал – достал сигарету, прикурил, затянулся, выдохнул. Никотин – самое вредное вещество из 4000 веществ, содержащихся в дыме. Он не обладает успокаивающим действием, иначе он бы давно применялся в медицине как дешевое средство от стресса. Зато курильщики в среднем живут на 10–16 лет меньше некурящих.

Курение блокирует концентрацию внимания: прогрессирующая закупорка артерий и вен отравляющими веществами ведет к кислородному голоданию мозга. Курение препятствует качественному расслаблению: никотин — возбуждающее средство.

«Бросишь курить – растолстеешь»

Иногда люди жалуются, что начали набирать вес, отказавшись от сигарет. Отсюда и неверный вывод о связи табакокурения и похудения.

Дело вовсе не в сигаретах, а в том, что люди начинают «заедать» стресс, возникающий при отказе от курения, и едят от нечего делать в ситуациях, когда раньше закуривали. В том, что отказаться от табака сложно, нет ничего удивительного – табачная зависимость по силе не уступает героиновой. Также курение может вызвать сбои в работе эндокринной системы организма и привести к некоторой потере веса. Это не то похудение, к которому стоит стремиться. Сбои на гормональном уровне это слишком высокая цена за несколько килограммов.

«Дети курильщиков привыкают к табаку еще до рождения»

Часто приходится слышать от курящих беременных, что врач велел им бросить курить в первом триместре. Если это не удалось, то нужно продолжать курить – потому что «ребеночек внутри уже привык», а также «беременным нельзя переживать, лучше курить и быть спокойной, чем бросить и нервничать».

Эти рекомендации вредны и ни на чем не основаны. Доказано, что курение будущей матери приводит к преждевременным родам, выкидышам, рождению детей с недостаточным весом и различными пороками развития, увеличивает риск внезапной младенческой смерти у детей первого года жизни. По разным данным, курение будущей матери оказывает влияние на ребенка вплоть до шестилетнего возраста – такие дети чаще болеют и хуже учатся. Также доказано, что вдыхание табачного дыма приводит к выраженной гипоксии плода. По сути, младенец в утробе курящей женщины испытывает недостаток кислорода, постоянно «задыхается».

«Отказ от сигарет после многих лет курения – слишком большой стресс»

Мнение о том, что заядлым курильщикам нельзя полностью бросать курить, даже если они заболели из-за этой привычки, ошибочно.

Избавление от табачной зависимости всегда оказывает благотворное влияние на организм и существенно снижает нагрузку на сердце и легкие. Известно, что никотин начинает выводиться из организма уже через два часа после отказа от табака, через 12 часов уровень окиси углерода в крови нормализуется, и человек перестает ощущать нехватку воздуха. Уже через два дня вкус и обоняние станут острее, а через 12 недель человеку будет заметно легче ходить и бегать из-за улучшений в системе кровообращения. До 9 месяцев нужно на то, чтобы исчезли проблемы с дыханием: кашель и одышка. В течение 5 лет риск инфаркта миокарда снизится примерно вдвое. Именно поэтому стоит отказаться от сигарет, даже если человек уже пострадал от связанных с курением заболеваний.

«Легкие сигареты менее вредные»

«Легкие», ментоловые и с «пониженным содержанием смол» сигареты также вредны для здоровья, как и обычные.

Ощущение их меньшей «вредности» искусно сформировано табачной рекламой. Даже в «легких» сигаретах содержится достаточно никотина для формирования сильной зависимости. К тому же, перейдя на «легкие» сорта, курильщики склонны увеличивать количество выкуриваемых сигарет, сильнее и чаще затягиваться, увеличивая дозу полученного никотина и смол.

Сигареты с ментолом, представляемые более изысканными, женскими, освежающе ароматными, формируют табачную зависимость даже быстрее обычных. Высокотехнологичные фильтры сигарет, хотя и кажутся надежной защитой, на самом деле являются еще одной уловкой производителей – курильщик и окружающие все равно получают солидную дозу вредных веществ, никотина и дыма.

«Курение – личный выбор»

Табачные компании часто представляют курение как свободный выбор взрослых людей.

Это лукавый аргумент – в России не курят две трети населения, в том числе дети и беременные женщины. И право курильщика на сигаретный дым заканчивается там, где начинается право остальных на чистый воздух.

Также по данным исследований, в среднем в нашей стране люди начинают курить в 11,5 лет, а в этом возрасте не может быть и речи о свободном взрослом выборе.

«Вред пассивного курения не доказан»

Производители табака часто подвергают сомнению вред от вторичного дыма.

Не существует безопасного уровня воздействия табачного дыма. Вторичный табачный дым содержит около 4000 химических веществ, в том числе около 70 канцерогенов. Доказано, что именно пассивное курение – причина большинства случаев рака легких и заболеваний сердечнососудистой системы у некурящих.

Практически половина всех детей в мире – вынужденные пассивные курильщики. Около 50 миллионов беременных женщин по всему миру ежегодно становятся пассивными курильщицами, подвергая воздействию табачного дыма своих будущих детей.

«Курение - это привычка»

В отличие от шмыганья носом, шарканья ногами, прогревания автомобиля рядом с домом и др. дурных привычек, курение – это вовсе не привычка, а – зависимость. Большинство курильщиков испытывают ужас от наркотиков, являясь, на самом деле, зависимыми. Если Вы курите, нравится вам это или нет, но Вы - больны; помните: как и все тяжелые заболевания, Ваша болезнь не только хроническая, но и прогрессирующая.

«Никотин не изменяет сознание»

Курение изменяет сознание и именно никотину принадлежит первенство в формировании у зависимого от него человека особого невротического состояния, называемого «бредом оправдания». Большинство курильщиков пытаются дать рациональное объяснение своему курению, однако, приводимые ими доводы — это заблуждения и иллюзии (т.к. причина курения не рациональна, ведь курильщик не принимал сознательного решения начать курить. Все курильщики начинают курить по глупости). Курение деформирует психику. Курильщик начинает изыскивать любые оправдания тому, почему он продолжает курить. «Бред оправдания», выражающийся в фантазиях и лжи самому себе – прямое следствие настоящей причины курения – никотиновой зависимости.

«Курение приносит удовольствие»

Коварство наркотической ловушки состоит в том, что очень быстро выводясь из организма, никотин формирует абстинентный синдром («муки отвыкания»), который держит человека в постоянном напряжении и неуверенности. В таком состоянии, не замечая этого, курильщик находится почти все время, в течение которого он не курит. С поступлением новой дозы никотина, абстинентный синдром на время снимается, и окончание беспокойства и напряжения формирует иллюзию удовольствия. То, якобы, удовольствие от сигареты, которое получает курильщик, некурящий человек испытывает каждую секунду своего существования. Таким образом, удовольствие от курения можно сравнить с наслаждением от снятия с ног неудобной трущей и жмущей обуви.

«Начав курить, не сможешь бросить никогда»

Хотя никотин — самый быстро вызывающий зависимость наркотик в мире, Вы никогда не будете зависеть от него в крайней степени. Поскольку он - быстро действующий, на то, чтобы вывести из организма 99% никотина требуется всего 3 недели. К счастью, никотин — наркотик, от которого легко отказаться.

«Бросать курить бесполезно, произошли необратимые изменения в организме»

На самом деле, если Вы бросите курить сейчас, организм восстановится в течение нескольких недель, причем так, как будто Вы никогда не были курильщиком. Курение - причина сотен заболеваний, в т.ч. крайне тяжёлых, но, в целом, курение разрушает Вас по принципу СПИДа, т.е. непрерывно уничтожая Вашу иммунную систему. Избавившись от табачной зависимости, Ваш иммунитет восстановится и сможет противостоять даже самым ужасающим последствиям многолетнего самоотравления.

«Избавиться от курения помогают заменители сигарет»

Заменяя вдыхание дыма чем-то другим, курильщик поддерживает зависимость. Применяемые медициной, (заинтересованной в вечном лечении вечно больных) пластыри, леденцы, жвачки, ингаляторы, спреи, клизмы и другие никотиносодержащие средства – только усугубляют положение зависимого. Обычный итог такого «лечения» - одновременное применение всего арсенала способов ввода наркотика в организм, т.е. человек продолжает курить, но при этом еще и жуёт никотиновую резинку, ночью прикладывает никотиновый пластырь, днем получает никотин на сеансах ингаляции и т.д. Избавиться от курения Вам поможет познание устройства нарколовушки (рекомендуемая литература: А. Карр «Легкий способ бросить курить»)

«Бросить можно, постепенно сокращая курение»

Курильщик надеется, что, привыкая выкуривать все меньше и меньше сигарет, он сможет уменьшить свое желание курить. Но это не привычка. Это - зависимость, а природа любой зависимости заключается в том, чтобы желать все больше и больше, а не меньше и меньше. Курение - цепная реакция, которая будет длиться всю жизнь, до тех пор, пока Вы не предпримите уверенных усилий разорвать эту цепь. Доказано, что одна выкуренная сигарета ведет к полному восстановлению наркозависимости. Помните: «всего одна сигарета» — именно так люди и срываются в самом начале попытки бросить курить. Подходящий момент для лечения вашей болезни — прямо сейчас! Примите решение, просто избавьтесь от курения и не употребляйте больше никотин никогда! Не стоит уныло сидеть, ожидая, когда пройдет химическая зависимость. Бросьте курить и сразу же начинайте наслаждаться жизнью!

Обратная связь по занятию

Продолжительность: 5 минут

Подростки говорят, понравилось ли им на занятии, что полезного они узнали, что было наиболее интересным, какие чувства они испытывали во время занятия.

Тема: «Зависимость как биопсихосоциодуховное заболевание»

Целевая группа – подростки 14-17 лет

Цель – повысить антинаркотическую устойчивость личности подростков

Задачи:

предоставить подросткам объективную информацию о зависимости, причинах и механизме ее формирования;

актуализировать информацию о здоровой альтернативе употреблению психоактивных веществ;

информировать подростков о методах психологической самопомощи

Время работы – 45 минут

Условия проведения – учебная аудитория

Содержание урока:

Психолог спрашивает у участников, что такое зависимость по их мнению. Затем он говорит, что зависимость — это заболевание, связанное с удовлетворением патологической потребности. Он рассказывает, что у каждого из нас существует множество потребностей и в норме они удовлетворяются у человека в одном из социальных статусов. В структуре личности человека можно выделить несколько таких статусов. Психолог рисует на доске психоконструктивную модель личности по Ю. В. Валентику. (рисунок 2)2

Рисунок 2. Модель личности здорового человека

Психолог говорит: «Часто бывает так, что человек не полностью удовлетворяет свои потребности в той или иной сфере. Например, его не понимают в семье, или он недостаточно успешен в учебе / на работе и т. д. В этом случае в его личности как бы образуется пустота, чувство неудовлетворенности, которое мешает ему жить полноценной жизнью.

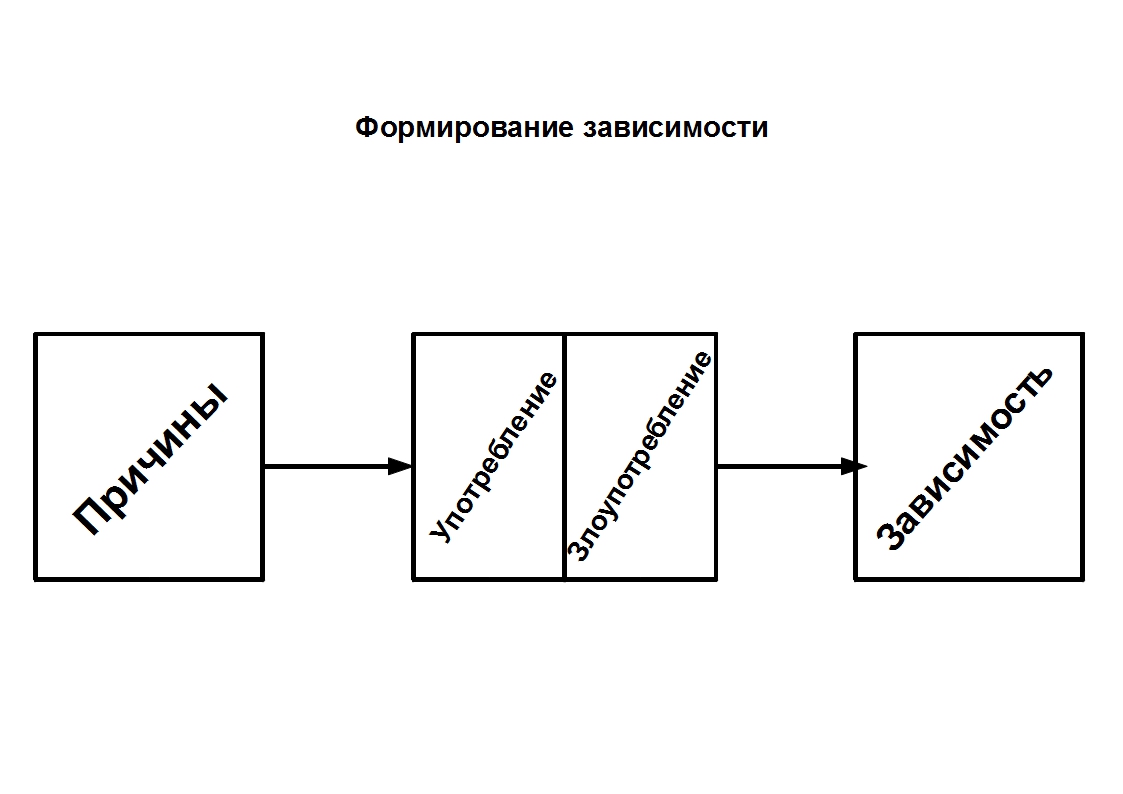

Рисунок 3. Процесс формирования зависимости

Каждый стремится заполнить эту пустоту, избавиться от внутренней неудовлетворенности. Но человек не всегда знает, как правильно добиться внутреннего удовлетворения. Часто более легким ему представляется тот путь, который предлагают психоактивные вещества и действия. Например, он может начать курить, употреблять спиртные напитки или играть в компьютерные игры. Периодическое употребление психоактивных веществ перерастает в злоупотребление» (психолог рисует схему на доске, рисунок 3).

Рисунок 4. Возникновение патологического статуса личности человека

«Таким образом в структуре личности человека появляется еще один статус — «Я-патологическое»» (психолог дорисовывает модель личности, рисунок 4)

««Я-патологическое» постепенно разрастается, поглощая другие сферы личности, вытесняя из жизни человека работу, друзей, семью. Человек становится зависимым» (психолог дорисовывает модель личности, рисунок 5)

Рисунок 5. Развитие патологического статуса личности человека

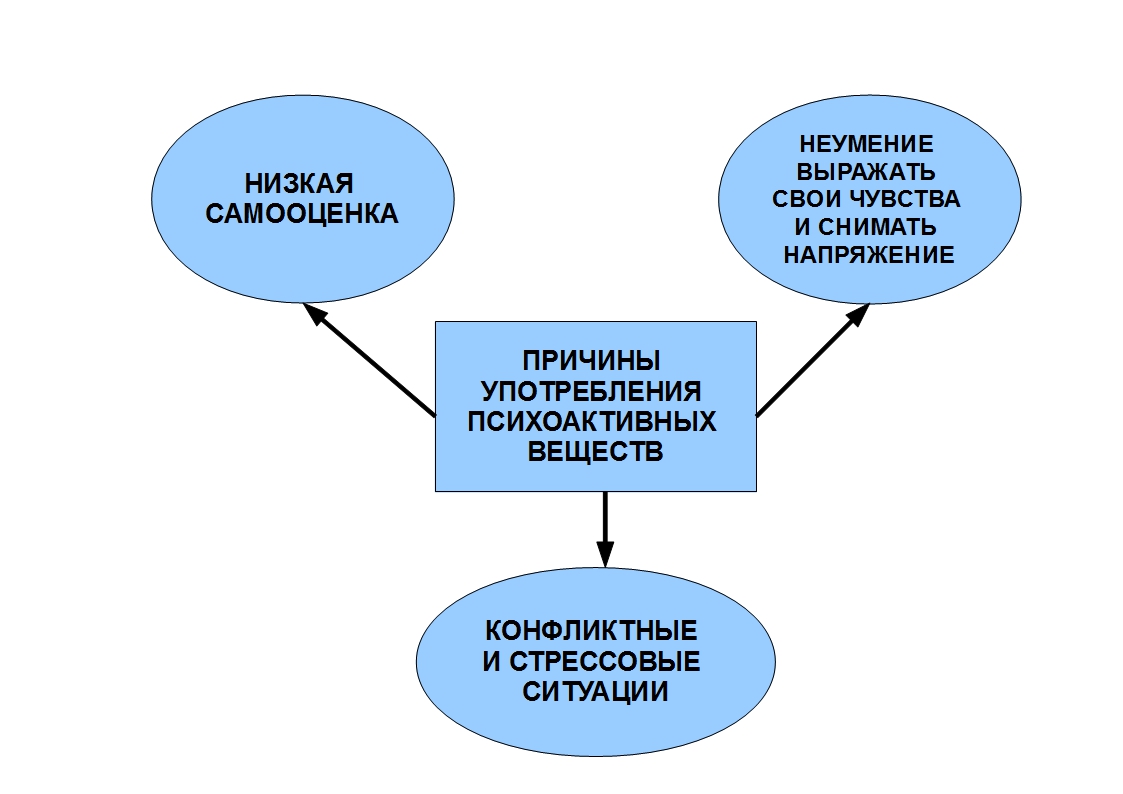

Далее психолог рассказывает участникам, что каждому из нас приходится испытывать в жизни чувство внутренней неудовлетворенности, но не каждый из-за этого начинает что-то употреблять. Психолог рассказывает об основных причинах, приводящих человека к употреблению психоактивных веществ и рисует на доске схему (рисунок 6).

Рисунок 6. Основные психологические причины вовлечения подростков в употребление ПАВ

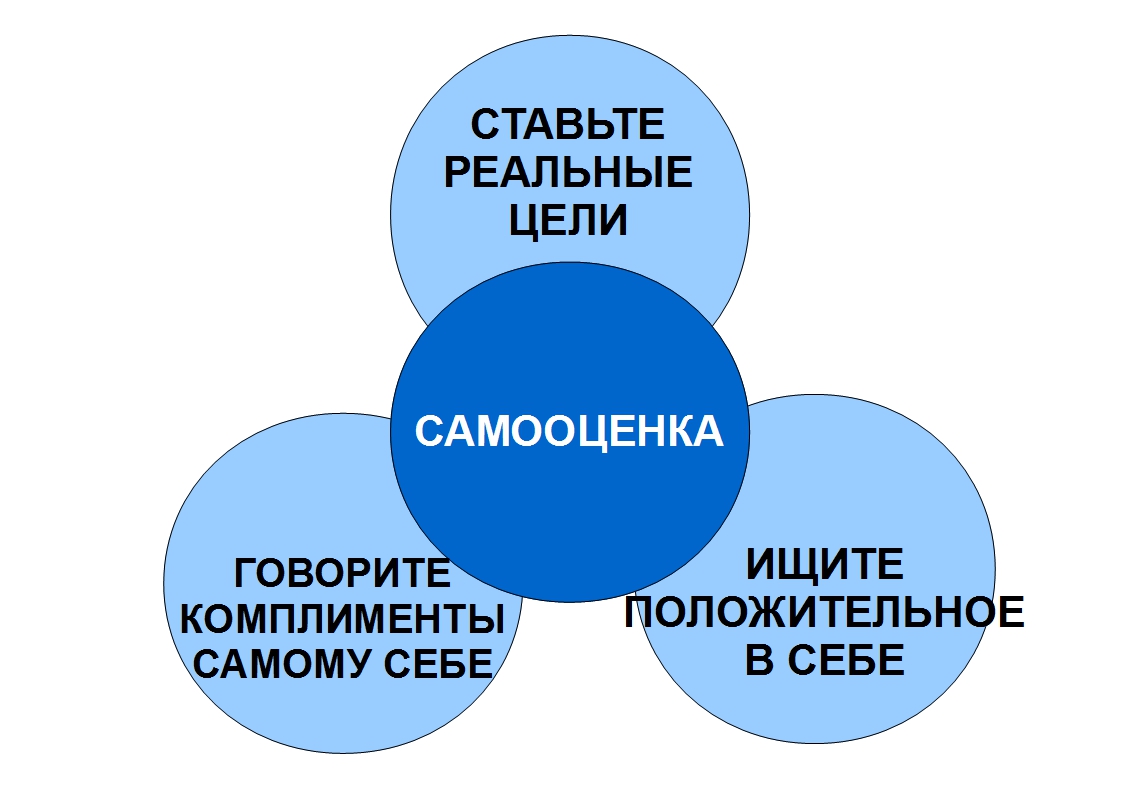

Психолог спрашивает у детей, как по их мнению можно повысить самооценку. Выслушав мнения, он дополняет их. Вместе они выделяют основные методы повышения самооценки:

Ставьте перед собой реальные цели. Развивайтесь, стремитесь к лучшему, но помните: вы не обязаны быть лучшим из всех, будьте самим собой.

Почаще говорите комплименты самому себе.

Ищите в себе положительные качества. Можете записывать их на листочке и постоянно увеличивать этот список.

Психолог изображает эти методы в виде схемы (рисунок 7).

Рисунок 7. Как повысить самооценку

Возвращаясь к причинам употребления психоактивных веществ, психолог говорит, что обучиться выражать свои чувства можно только путем длительных тренировок и специального обучения. Но снимать накопившееся психоэмоциональное напряжение легко может каждый. Для этого достаточно заняться делом, которое приносит тебе удовольствие, не прибегая к помощи психоактивных веществ и действий. Таких дел может быть множество. Психолог предлагает детям вспомнить, какие виды деятельности могут помочь им расслабиться и снять напряжение, получить удовольствие. Вместе с психологом дети формируют список таких дел.

Виды деятельности, позволяющие человеку снять напряжение:

Общение

Спорт

Прогулки, туризм

Посещение музея, театра, кинотеатра

Чтение книг

Прослушивание музыки

Творческая деятельность (музыка, живопись, скульптура, резьба по дереву, вышивание, литературная деятельность и т. д.)

Сон

И многое-многое другое

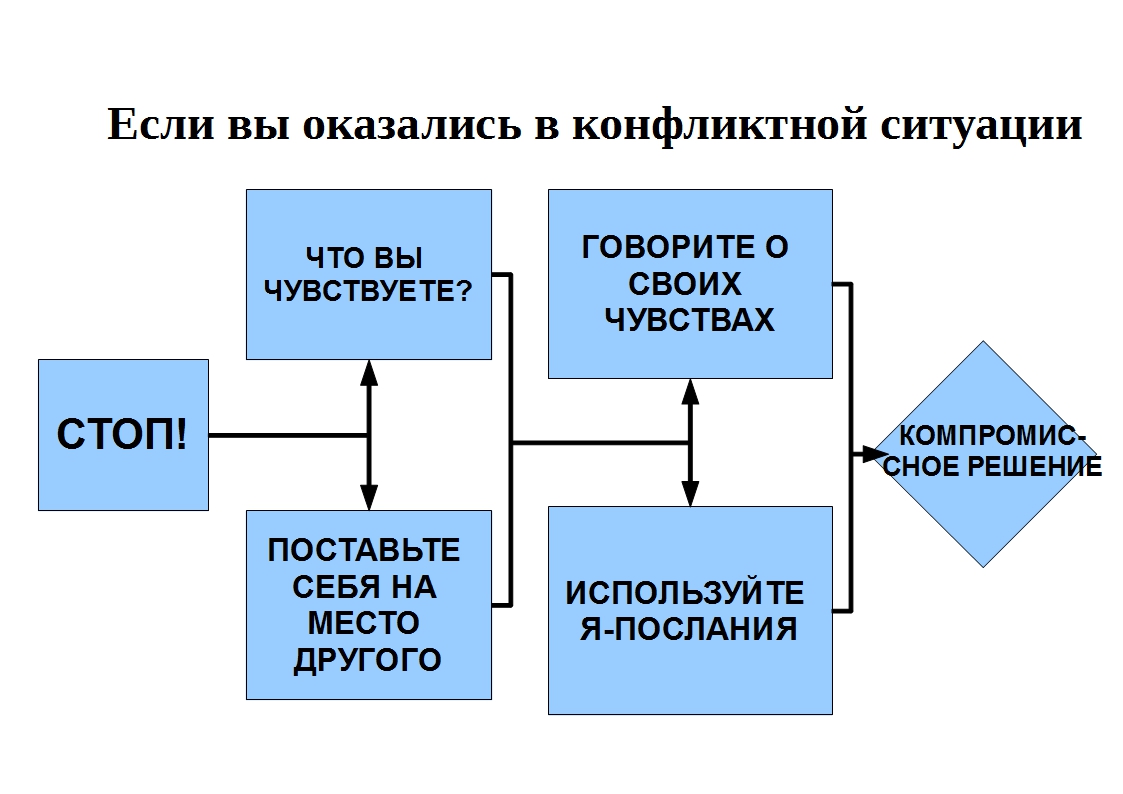

Рисунок 8. Алгоритм действий в конфликтной ситуации

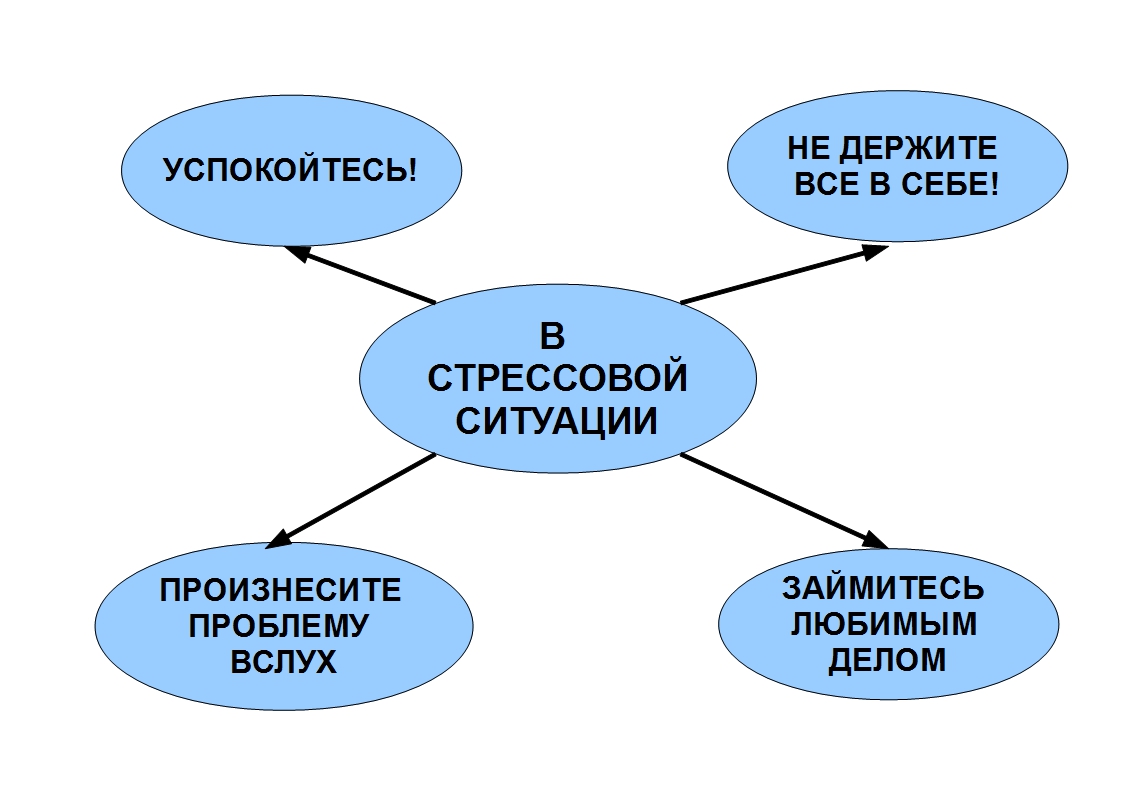

В конце занятия психолог рассказывает, как вести себя в конфликтных и стрессовых ситуациях. Изображает алгоритм действий в виде схем (рисунки 8,9).

Обратная связь по занятию

Продолжительность: 5 минут

Подростки говорят, понравилось ли им на занятии, что полезного они узнали, что было наиболее интересным, какие чувства они испытывали во время занятия.

Рисунок 9. Алгоритм действий в стрессовой ситуации

Тема: «Чувства и способы их выражения»

Целевая группа – подростки 14-17 лет

Цель – развить у учащихся навыки распознавания и выражения эмоций и чувств

Задачи:

дать информацию о видах чувств и способах их выражения;

раскрыть понятие психоэмоционального напряжения;

научить подростков конструктивным способам снятия психоэмоционального напряжения

Время работы – 45 минут

Условия проведения – учебная аудитория

Содержание урока:

Беседа «Ощущения и чувства»

Продолжительность: 10 минут

Цель: расширить знания подростков об эмоциональной сфере человека, о способах выражения и распознавания эмоций.

Примерное содержание беседы:

У истоков всех чувств лежат ощущения, следствие возбуждения организма. Ощущения составляют первый уровень нашей эмоциональной жизни – это безусловные реакции организма: боль, жажда, голод. Следует отличать ощущения от сопутствующих им чувств. Часто на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» можно услышать ответ: «Плохо, чувствую спазмы желудка».

Чувства составляют второй уровень нашей эмоциональной жизни, отображают наше отношение к действительности, помогают нам контактировать с окружающим миром, людьми, с собственным телом.

Третий уровень – высшие чувства, появляющиеся в момент, когда человек соотносит свою жизнь с высшими ценностями: чувство вины, чувство несправедливости, чувство собственного достоинства, чувство силы и т.д. Переживание высших чувств влечет за собой множество чувств и ощущений. Представь себе, что ты переступил свои моральные принципы, например, ты честный, и вдруг соврал. У тебя появляется чувство вины, ты начинаешь чувствовать гнев, стыд и т.д., можешь почувствовать даже физическую боль (головы, желудка). Этот пример показывает тесную связь между всеми тремя уровнями нашей эмоциональной жизни.

Мысли, представления, поведение являются специфическими отображениями чувств, с помощью которых мы можем изменять наш действительный образ, и это влияет на наши чувства.

Например, представим себе, что ты идешь на танцы с девушкой (парнем), но тебя терзает мысль о том, что твой партнер скажет, что ты плохо танцуешь. В связи с этим ты вместо радости будешь испытывать страх, стыд, смущение. Важно понять, что мышление, суждение о чувствах - это не чувства.

Часто на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» люди отвечают: «Думаю, что хорошо». Люди говорят о том, что они думают, а не о том, что они чувствуют. Многие путают чувства с поведением. Например, окружающим кажется, что ты общительный, что у тебя нет проблем, потому что ты всех веселишь, общаешься со всеми, танцуешь. А ты в свою очередь можешь чувствовать напряжение, волнение.

Мы немного научились называть свои чувства, сейчас поговорим о том, как их определять. Обычно мы определяем чувства по их признакам - вербальным и поведенческим: тону голоса, выражению лица, жестам, зрительному контакту. Хороший актёр с помощью лишь жеста или взгляда может донести до зрителя свои чувства. Для того чтобы распознавать чувства, важно на какое-то время рассудочно отнестись к ситуации, которую мы пережили, сравнить её с общепринятыми образцами. Рассмотрим чувства «беспокойство или боязнь». Что происходит при этом с твоим воображением, если твои чувства касаются будущего, того, что может случиться? Это значит, что боязнь и беспокойство требуют воображения себе того, с чем бы ты не желал столкнуться в будущем. Независимо от того, как долго ты будешь искать среди своих прошлых и настоящих переживаний, ты не сможешь найти ситуацию, в которой появились эти беспокойство и боязнь.

Чтобы почувствовать боязнь в настоящем, необходимо вернуться в прошлое. Постарайся вообразить себе нежелательную ситуацию. Например: экзамен, к которому ещё не готовился; прыжок с парашютом; признание в любви девушке, с которой только что познакомился, и её отказ. Запомни это чувство, обрати своё внимание на поведенческие признаки, которые ему сопутствуют, на эмоции, возникшие при этом. Попробуем лучше разобраться с этим на примере чувства сожаления.

Чтобы появилось это чувство, вернёмся при помощи воображения в свое прошлое. Достаточно будет вспомнить то, что прошло мимо нас. Например, не выиграл лотерейный билет «Спортлото».

Чтобы почувствовать скуку, сконцентрируем своё внимание на настоящем. Воображаем себе то, чего нет. Можем одновременно переживать целую гамму чувств, это зависит только от нашего детектора чувств. Для того чтобы повысить его чувствительность, необходимо тренировать распознавание и называние чувств.

Как выражать свои чувства?

Ответ – как можешь. Говори о том, что чувствуешь, а не о том, что думаешь или полагаешь. Выражение чувств необходимо для твоего психического здоровья и твоего развития. Появление большинства межличностных проблем является следствием ненадлежащего использования чувств. Люди стараются приглушить, исказить, затаить свои чувства. Творческое выражение чувств достаточно хлопотное, так как люди игнорируют свои чувства и чувства окружающих. Когда ты видишь, как кто-то плачет или грустит, тебе же хочется подойти к нему и успокоить: «Не плачь, не грусти»? Кто-то злится, а мы говорим: «Успокойся, возьми себя в руки». Люди опасаются говорить о своих чувствах, так как это влечет за собой определённый риск: кто-то может их отвергнуть или получить власть над ними.

Существует два способа выражения чувств: вербальный – с помощью слов и невербальный – с помощью поведения. Рассмотрим вербальный способ. Тот, кто не умеет правильно выражать свои чувства, выражает их опосредованно: либо наклеивая на окружающих «ярлыки» (когда злится, называет другого эгоцентричным или строптивым; когда доволен, называет другого милым человеком; когда чем-то озабочен, считает другого слишком суровым), либо раздает приказы («Заткнись»), задает вопросы («Безопасно ли так быстро ехать?»), выдвигает обвинения («Вообще обо мне не заботишься!»), либо приклеивает прозвища, использует иронию, похвалу, критику и т.д. Такой человек не называет свои чувства, он прячет их (гнев, неуверенность, страх, горечь и т.д.). Конструктивное выражение чувств должно относиться к «Я» и содержать название чувства: грустно мне, я грущу и т.д.

Как контролировать свои чувства

«Почему я должен контролировать выражение своих чувств? Ведь я должен стать более экспрессивным, открытым! Говорили, что я должен делиться богатством своего внутреннего мира…».

Контролировать – не значит приглушать, искажать, скрывать.

Контроль – это осознанное, приемлемое выражение своих чувств. Надо уметь выражать свою злость так, чтобы не обидеть окружающих. Если ты сам назовёшь то, что тебя злит, это приемлемо – «Меня злит то, как ты со мной разговариваешь!». Оптимальный выход – распознать и выразить свои чувства, не вторгаясь на чужую территорию (не причиняя вреда окружающим).

Неконтролируемые всплески эмоций могут быть вредны как для тебя, так и для твоего окружения.

Каждое чувство необходимо, нет плохих или хороших чувств. Эмоции образуют основную побудительную силу, чтобы изменить образ жизни, действий, круг общения и.т.д.

Мозговой штурм «Таблица чувств»

Продолжительность: 15 минут

Оборудование: чистые листы бумаги, 4 маркера, школьная доска и мел либо ватман и еще один маркер для психолога.

Цель: расширить знания подростков об эмоциональной сфере человека

Группа разбивается на 4 подгруппы. Задача каждой подобрать оттенки чувств и состояний, характеризующих 4 базовых чувства (по одному базовому чувству на подгруппу). Группа записывает их во время работы на чистом листе бумаги. Время работы — 5 минут. Затем результаты озвучиваются и выписываются на доску или ватман (10 минут). В случае, если участники испытывают затруднение, психолог может назвать возможные варианты, основываясь на методическом материале.

| Радость | Злость | Грусть | Страх |

| счастливый довольный улыбчивый открытый энергичный восторженный гуманный смелый благородный доверчивый интересующийся польщенный спокойный уверенный чувствующий облегчение и поддержку | гневный яростный раздраженный ненавидящий агрессивный взбешенный напряженный глухая злость отталкивающий несчастный безысходный жесткий брутальный безразличный к чувствам другого дикий несправедливый завидующий мстительный недовольный нетерпимый неудовлетворенный осуждающий презирающий циничный эгоистичный досадующий язвительны | тоскливый печальный депрессивный меланхоличный огорченный задумчивый угнетенный расстроенный вялый плаксивый одинокий страдающий мучающийся апатичный опустошенный поникший безрадостный несчастный подавленный пессимистичный обиженный замкнутый обеспокоенный уставший без исходный хмурый угрюмый потерянный | тревожный взволнованный паника ужас испуг кошмар дискомфорт суетливый робкий стеснительный неискренность холодность бессилие шок осторожный растерянный загнанный отверженный одинокий напряженный заторможенный неуверенный трусливый скованный безрассудный |

Таблица 1. Пример заполнения «таблицы чувств»

Мини-лекция «Психоэмоциональное напряжение»

Продолжительность: 5 минут

Цель: сформировать у подростков представление о психоэмоциональном напряжении, мышечной броне и развить у них навыки снятия психоэмоционального напряжения.

Психолог рассказывает, как возникает психоэмоциональное напряжение, что такое мышечная броня, какие негативные последствия она вызывает, какими конструктивными способами можно снять психоэмоциональное напряжение.

«Мышечный панцирь» или «мышечная броня» представляет собой мышечное напряжение, которое возникает в результате переживаний, психологических травм, ситуаций давления, унижения, неуважения.

Формирование характера личности и «мышечного панциря» происходит параллельно, тело и психика в данном процессе тесно взаимосвязаны друг с другом и постоянно влияют друг на друга.

Примером формирования «мышечной брони» служит ситуация, когда ребенка ругают за провинность. Он в это время опускает голову, поднимает плечи, напрягает мышцы шеи, сжимается, старается уменьшиться, инстинктивно, как бы защищаясь от нападения. Это начальная стадия появления «мышечной брони». Потом психотравмирующие ситуации уже автоматически будут вызывать напряжение в тех же мышцах, человек приобретет характерную сутулость и позу. "Мышечная броня" делает почти невозможным свободное выражение эмоций печали и горя.

Способы снятия мышечного напряжения:

Глубокое дыхание, всеми отделами легких, с включением в акт вдоха и выдоха грудных мышц, диафрагмы, мышц живота.

Расслабление мышечных зажимов с помощью физического воздействия: давления, пощипывания, различных физических упражнений, массажа, усиления напряжения в мышцах, а затем полное расслабление их.

Осознание связи своих тревог, душевных переживаний с напряжением в конкретных мышцах и сегментах тела. Понимание того, что их нужно устранить.

Блок упражнений на снятие психоэмоционального напряжения

Продолжительность: 15 минут

Цель: обучение детей простейшим физическим упражнениям, направленным на снятие психоэмоционального напряжения

Упражнение «Крылья»

Цель: развитие навыка снятия психоэмоционального напряжения.

Если вы чувствуете напряжение связанное например со школой, то постепенно вы можете ощутить, что при мыслях о школе (чаще всего, когда вы с утра идете на уроки) у вас появляется легкая тошнота, головная боль, возникает скованность в теле. Вам как будто хочется зажаться в комочек. Подобное состояние может возникнуть и при походе к врачу или на экзамен. Для того чтобы избавится от этого состояния, почувствовать легкость внутри себя и снять мышечные зажимы вам поможет данное упражнение. Глубоко вдохните и выдохните, расправьте плечи, представьте, что за спиной у вас большие белые крылья. Почувствуйте, как вас наполняет свет. Подумайте о том, что мир прекрасен, что вы его любите. Ощутите легкость внутри себя.

Упражнение «Муха»

Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры.

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое, используя для этого только движения мимических мышц лица.

Упражнение «Лимон»

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя.

Упражнение «Сосулька» («Мороженое»)

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы — сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального состояния. Это упражнение можно выполнять лежа на полу.

Упражнение «Драка»

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.

Иногда возникают ситуации, в которых трудно сохранить самообладание. Вспомните такие ситуации. А теперь – вдох, наберите в себя воздух. Вы очень рассержены, зубы стиснуты, пальцы сжаты в кулак до боли. А может не стоит драться? Отпустите руки, выдохните. И ещё раз. Что вы теперь чувствуете?

Упражнение «Штанга»

Вариант 1.

Цель: расслабить мышцы спины.

Вообразите что вы спортсмен-тяжелоатлет. Представьте, что на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните. Попробуйте ещё раз.

Вариант 2.

Цель: расслабить мышцы рук, спины.

А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать её над головой. Сделали вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение. Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. Расслабьтесь.

Упражнение «Внутренний луч»

Цель: расслабление, обретение новых сил.

Для того чтобы выполнить это упражнение нужно принять удобную позу. Представьте, что внутри вашей головы, в верхней её части, возникает светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз и медленно, постепенно освещает лицо, шею, плечи, руки тёплым, ровным и расслабляющим светом. Пропустите луч ещё раз сверху вниз. По мере движения луча разглаживаются морщины, исчезает напряжение в области затылка, ослабляется складка на лбу, опадают брови, «охлаждаются» глаза, ослабляются шея и грудь. Внутренний луч как бы формирует новую внешность спокойного, освобождённого человека, удовлетворённого собой и своей жизнью. А теперь скажите себе: «Я стал новым человеком! Я стал молодым и сильным, спокойным и стабильным! Я всё буду делать хорошо!»

И наконец, при сильном нервно-психическом напряжении вы можете выполнить 20–30 приседаний либо 15–20 прыжков на месте. Данный метод снятия психоэмоционального напряжения широко используется как спортсменами, так и артистами перед ответственными выступлениями.

Обратная связь по занятию

Продолжительность: 5 минут

Подростки говорят, понравилось ли им на занятии, что полезного они узнали, что было наиболее интересным, какие чувства они испытывали во время занятия.

Тема: «Невербальное общение»

Целевая группа – подростки 14-17 лет

Цель – расширить знания подростков о невербальном общении

Задачи:

сформировать у подростков понятие личностных границ;

актуализировать и расширить знания подростков о невербальных сигналах, используемых человеком при общении, научить их распознавать

Время работы – 45 минут

Условия проведения – учебная аудитория

Содержание урока:

Игра «Крокодил»

Продолжительность: 15 минут

Цель: актуализация знаний учащихся о способах общения без помощи слов, развитие навыков невербального общения.

Участникам раздаются карточки с названиями объектов (см. Приложение 1). Их задача по очереди «передать» друг другу из рук в руки объект, указанный в их карточке, используя мимические и кинетические жесты. Задача «принимающего» – угадать, какой объект был ему передан, а затем по цепочке передать другому собственный объект.

Варианты объектов: пушистый кролик, маленький ежик, большой арбуз, горячая картошка, пудовая гиря, букет цветов, привет, кактус в горшке, ядовитая змея, толстая книга, теннисная ракетка, бабочка, вкусная груша, мобильный телефон, зубная щетка, теплый шарф, кольцо с бриллиантом, револьвер (пистолет с вращающимся барабаном), наручные часы, хоккейная шайба, кошелек с деньгами, ключи от автомобиля, снежок, свернутая газета, дождевая вода, кусочек сахара-рафинада, карманный фонарик, небольшое зеркало, перочинный нож, записная книжка.

Примечание. В целях экономии времени можно разбить учащихся на пары и дать по одной карточке на каждую пару.

Мини-лекция «Личные границы»

Продолжительность: 10 минут

Цель: сформировать у подростков представление о зональных пространствах в общении.

З ональные пространства (психолог объясняет, рисуя схему на доске — 5 минут).

ональные пространства (психолог объясняет, рисуя схему на доске — 5 минут).

1. Интимная зона (от 15 до 46 см). Из всех зон эта самая главная, поскольку именно эту зону человек охраняет так, как будто бы это его собственность. Разрешается проникнуть в эту зону только тем лицам, кто находится в тесном эмоциональном контакте с ним. Это дети, родители, супруги, любовники, близкие друзья и родственники. В этой зоне имеется еще подзона радиусом в 15 см, в которую можно проникнуть только посредством физического контакта. Это сверхинтимная зона.

2. Личная зона (от 46 см до 1,2 метра). Это расстояние, которое обычно разделяет нас, когда мы находимся на официальных приемах, вечерах и дружеских вечеринках.

3. Социальная зона (от 1,2 до 3,6 метров). На таком расстоянии мы держимся от посторонних людей, например, водопроводчика или плотника, пришедшего заняться ремонтом в нашем доме, почтальона, нового служащего на работе и от людей, которых не очень хорошо знаем.

4. Общественная зона (более 3,6 метра). Когда мы обращаемся к большой группе людей, то удобнее всего стоять именно на этом расстоянии от аудитории.

Обычно наша интимная зона нарушается тем или иным человеком по двум причинам. Первая, когда «нарушитель» является нашим близким родственником или другом. Вторая, когда «нарушитель» проявляет враждебные тенденции и склонен атаковать нас. Если мы можем терпеть вторжение посторонних людей в наши личные и социальные зоны, то вторжение постороннего человека в интимную зону вызывает внутри нашего организма различные физиологические реакции и изменения. Сердце начинает биться быстрее, происходит выброс адреналина в кровь, и она приливает к мозгу и мышцам как сигнал физической готовности нашего организма к бою, т.е. состояние боевой готовности.

Это означает, что если вы дружелюбно прикоснетесь к руке или обнимите человека, с которым вы только что познакомились, то это может вызвать у него отрицательную реакцию по отношению к вам, даже если он или она будет вам улыбаться и, чтобы вас не обидеть, делать вид, что это ему нравится. Если вы хотите, чтобы люди чувствовали себя в вашем обществе уютно, соблюдайте золотое правило: «Держи дистанцию». Чем интимнее наши отношения с другими людьми, тем ближе разрешается нам проникать в их зоны. Например, только что принятый на работу служащий первое время может подумать, что коллектив относится к нему очень прохладно, но они просто держат его на дистанции социальной зоны, потому что мало его знают. Как только сослуживцы узнают его лучше, территориальное расстояние между ними сокращается, и в конце концов ему позволяют передвигаться в пределах личной зоны, а в некоторых случаях проникать и в интимную зону.

Дистанция между двумя целующимися может много рассказать вам о характере взаимоотношений между этими людьми. Любовники крепко прижимаются телами друг к другу и находятся внутри интимной зоны друг друга. Совершенно другое будет расстояние, если вы получаете поцелуй от постороннего человека, поздравляющего вас с Новым годом, поскольку он будет отставлять нижнюю часть тела по крайней мере на расстояние 15 см от вашей.

Исключением из правила, требующего строгого соблюдения дистанционной зоны, являются случаи, когда пространственная зона человека обусловлена его социальным положением. Например, управляющий компанией и один из его подчиненных могут быть компаньонами по рыбной ловле, и, находясь на рыбалке, они пересекают и личную, и интимную зону друг друга. На работе же управляющий будет держать его на расстоянии социальной зоны, соблюдая неписаные правила социальной стратификации.

Объем личного пространства, необходимый для обитания, зависит от плотности населения в том месте, где люди выросли. Тем, кто вырос в редконаселенных сельских местностях, требуется более просторное личное пространство, чем тем, кто воспитывался в густонаселенных столичных городах. По тому, как человек протягивает руку для рукопожатия можно судить, проживает ли он в крупном городе или в отдаленной сельской местности. У городских жителей их личная «воздушная оболочка» составляет 46 см, и именно на столько сантиметров протягивается кисть руки от тела при рукопожатии.

В таком случае руки собеседников встречаются на нейтральной территории. Люди, выросшие в районном городе, где плотность населения невысокая, могут иметь «воздушную оболочку» до 1,2 метра в радиусе или более, и именно на этом расстоянии находится кисть руки от тела, когда сельские жители здороваются за руку.

Сельские жители обычно стоят прочно на земле и наклоняются навстречу вашему рукопожатию, в.то время как городской житель сделает шаг вперед при рукопожатии. Люди, выросшие в отдаленных или малонаселенных сельских районах, обычно имеют очень большие потребности в личном пространстве, достигающем 9 метров. Эти люди предпочитают не здороваться за руку, а лучше на расстоянии помахать друг другу.

После общей информации вызываются один или два добровольца, с которыми проводится упражнение «Границы» (выявление личных границ).

Психологическая игра «Границы»

Продолжительность: 5 минут

Цель: осознание собственных физических и психологических границ.

Участники по очереди подходят друг к другу, можно разными способами. Тот, к кому подходят должен сказать «Стоп», когда, на его взгляд, партнер подойдет слишком близко. Человек с размытыми психологическими границами подпустит окружающих вплотную к себе. Тот, у кого границы «жесткие», будет держать большую дистанцию. В норме расстояние должно быть в пределах выделенных зон общения, в зависимости от отношений между людьми.

Мини-лекция «Открытая и закрытая позы, использование барьеров в общении»

Продолжительность: 5 минут

Цель: сформировать у подростков представление об открытой и закрытой позах, научить их использовать эти позы для повышения эффективности общения.

Психолог показывает открытую и закрытую позы, возможные барьеры в общении

Закрытая поза - это та, в которой человек перекрещивает руки и ноги. При закрытой позе чаще всего нога закидывается за ногу при сидении, а руки скрещиваются на груди, когда человек сидит или стоит. Впрочем, и стоять человек может, скрестив ноги или согнув одну из них в колене под углом, близким к прямому, поставив ступню вертикально, а носком обуви упершись в пол. Подсознательно человек, принявший закрытую позу, стремится как бы выставить между собой и окружающими преграду. Закрытая поза больше подходит для погружения в собственные мысли, размышлений, обдумывания каких-то проблем, но не для общения. Это признак, соответствующий проявлению состояния тревожности, неуверенности в себе, нерешительности.

Усиленный вариант закрытой позы - скрещенные ноги, поднятые плечи и опущенная голова. Но есть и другие способы отгородиться от людей: кисти рук "в замке", одна рука подпирает другую, те же сложенные крест-накрест на груди руки. Осталось только сжать кулаки, и немой вызов миру готов.

Закрытая поза в психологии несёт посыл: "Я не хочу контактировать с Вами, я углублён в себя". Как вариант, она может выражать недовольство словами собеседника или несогласие с ними. В таком состоянии человек "держит оборону". Решительный взгляд или сжатые кулаки - и окружающим ясно: человек готов дать действенный отпор.

В открытой позе руки и ноги не перекрещиваются, ладони несколько развёрнуты к партнёру, в его же сторону повёрнут корпус тела. Дело в том, что все каналы невербального общения связаны друг с другом, и как только во взгляде появляется заинтересованность, человек не может больше оставаться в закрытом состоянии. Эта схема действует, однако, и в обратном направлении: стоит Вам поменять положение тела у Вас меняется и выражение лица, и интонация. Вы как бы сообщаете открытой позой, а также взглядом и уверенной речью, что настроены на общение с другими людьми. И люди воспринимают Вас как заинтересованного и открытого. Поэтому и возможность Вашего влияния на окружающих увеличивается во много раз.

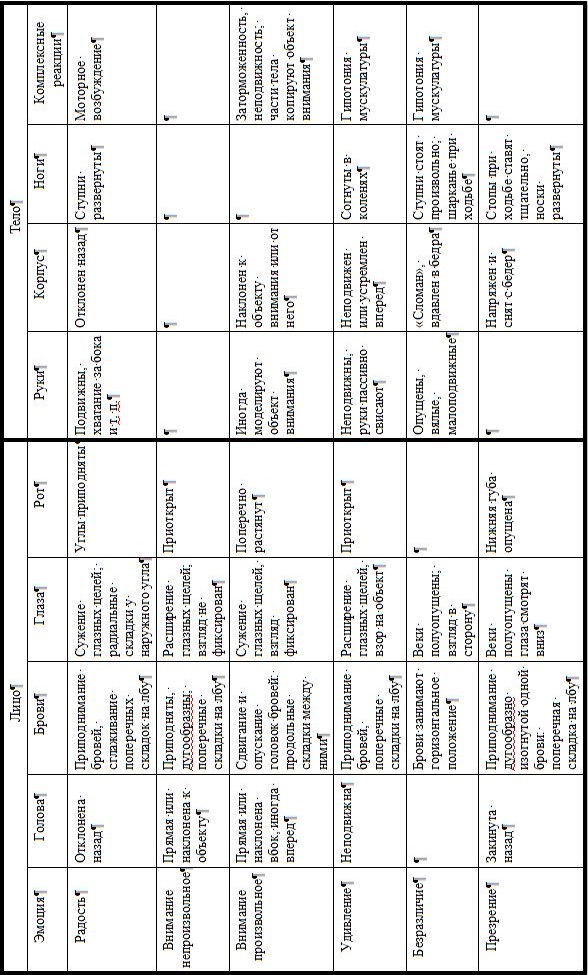

Упражнение «Мимика»

Цель: развитие навыков распознавания эмоций по мимическим признакам.

Учащиеся рисуют на доске пиктограммы («смайлики»), соответствующие основным эмоциям (радость, печаль, гнев, страх, удивление и др.), опираясь на их основные мимические признаки. Психолог при необходимости помогает им, подсказывая, каким образом проявляются на лице человека те или иные эмоции. Основные физические проявления эмоций для справки приведены в таблице (см. Приложение 2)

Упражнение «Позы и жесты»

Цель: развитие навыков распознавания эмоций по характерным жестам и позам.

Психолог спрашивает у детей, какие позы и жесты им известны, и разъясняет значение наиболее распространенных.

Шпилеобразный жест — уверенность в себе.

Закладывание рук за спину: руки в замок – уверенность, чем выше захват – тем больше неуверенность в себе.

Акцентирование больших пальцев (большой палец отставлен в сторону/вверх, остальные пальцы сложены вместе) — властность, агрессивность.

Прикосновения к лицу (поглаживание века, губ, кончика носа, мочки уха) – ложь, сомнение в произносимых словах.

Скептический жест (указательный палец у виска, большой палец подпирает подбородок) – критическая оценка, сомнение в услышанном.

Пальцы (ручка, дужка очков и т.п.) во рту — необходимость в поддержке.

Подпирание щеки — скука.

Постукивание по столу — нетерпение.

Поглаживание подбородка — принятие решения.

Упражнение «Изобрази эмоцию»

Цель: формирование умения выражать эмоции с помощью пантомимики и мимики.

Участники выбирают карточки, на которых отмечены эмоции и части тела человека, при помощи которых следует эти эмоции выразить. Например, карточка «Грусть. Руки» означает, что эмоцию грусти следует выразить при помощи рук.

На карточках (см. Приложение 1) могут быть отмечены следующие эмоции: «Горе. Лицо», «Радость. Губы», «Страх. Глаза» «Чванство. Правая рука», «Гордость. Спина», «Страх. Ноги» и др.

Обратная связь по занятию

Продолжительность: 5 минут

Методическая разработка интерактивного урокаТема: «День психического здоровья» (работа с психоэмоциональным напряжением)

Целевая группа – подростки 14-17 лет

Цель – расширение знаний учащихся о психическом здоровье

Задачи:

раскрыть содержание понятия «психическое здоровье»

выработать у подростков умение снимать психоэмоциональное напряжение

Время работы – 45 минут

Условия проведения – учебная аудитория

Содержание урока:

Дискуссия «Психическое здоровье»

Продолжительность: 25 минут

Оборудование: 4 альбомных листа или ватманы, маркеры или фломастеры, скотч, ножницы.

Цель: актуализировать у подростков знания о навыках поддержания психического здоровья (уверенное поведение, снятие психоэмоционального напряжения, релаксация и т.д.)

В начале занятия психолог обсуждает с группой, что такое здоровье, какие виды здоровья бывают (физическое, социальное, психическое). Обсуждают, что включает в себя психическое здоровье. Затем группа делится на 4 малые группы. Выбираются таймер и спикер. Раздаются вопросы для обсуждения. На работу дается 5 минут.

Задание 1-й группе: составьте портрет человека, уверенного в себе, своих силах.

Задание 2-й группе: составьте портрет человека, неуверенного в себе, своих силах.

Задание 3-й группе: как снять напряжение?

Задание 4-й группе: какими способами улучшить свое самочувствие, поднять настроение?

Далее, в течение 20 минут идет общее обсуждение результатов каждой группы.

Способы снятия психоэмоционального напряжения:

Спортивные занятия.

Контрастный душ.

Скомкать газету и выбросить ее.

Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче».

Слепить из газеты свое настроение.

Закрасить газетный разворот.

Громко спеть песню.

Покричать то громко, то тихо.

Потанцевать под музыку или просто ее послушать.

Вдохнуть глубоко до 10 раз.

… и т.д.

Упражнения для снятия психоэмоционального напряжения

Продолжительность: 15 минут

Цель: релаксация, обучение навыкам снятия психоэмоционального напряжения

«Лимон»

Продолжительность: 5 минут

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь.

«Драка»

Продолжительность: 5 минут

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.

Вариант 1.

Иногда возникают ситуации, в которых трудно сохранить самообладание. Вспомните такие ситуации. А теперь – вдох, наберите в себя воздух. Вы очень рассержены, зубы стиснуты, пальцы крепко сжаты в кулак. А может не стоит драться? Отпустите руки, выдохните. И ещё раз. Что вы теперь чувствуете?

Вариант 2.

Сжимают пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, не торопясь, сжимают кулак с усилием. Затем, ослабляя сжатие кулака, делают вдох. Повторять следует 5 раз. Выполнение упражнения с закрытыми глазами удваивает эффект. Упражнение также помогает в точном запоминании важной и сложной информации.

«Штанга»

Продолжительность: 5 минут

Вариант 1.

Цель: расслабить мышцы спины.

Вообразите что вы спортсмен-тяжелоатлет. Представьте, что на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните. Попробуйте ещё раз.

Вариант 2.

Цель: расслабить мышцы рук, спины.

А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать её над головой. Сделали вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение. Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы.

Обратная связь по занятию

Продолжительность: 5 минут

Литература.Акопов А.Ю. Свобода от зависимости. Социальные болезни личности [Текст] / А.Ю. Акопов. – СПб.: Речь, 2008. – 224 с.

Ваисов С.Б. Наркотическая и алкогольная зависимость. Практическое руководство по реабилитации детей и подростков [Текст] / С. Б. Ваисов. – СПб.: Наука и Техника, 2008. – 272 с.

Ветерок Е.В. Играй белыми! Сценарии игр с подростками в загородном лагере [Текст] / Е.В. Ветерок. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 111 с.

Истратова О.Н. Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 443 с.

Ли В.А. Наркотики – трагедия для родителей, беда для общества. (Краткая грамматика профилактики подростковой наркомании). [Текст] / В.А. Ли, К.В. Ли. – М.: Информэлектро, 2001. – 152 с.

Мехтиханова Н.Н. Психология зависимого поведения [Текст]: учебное пособие / Н.Н. Мехтиханова. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 160 с.

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде [Текст]: Методические рекомендации / Под ред. А.Д. Гонеева. – Курск: Изд-во Курского госуниверситета, 2003. – 214 с.

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними и молодежью [Текст] : руководство / Г. Н. Тростанецкая [и др.]; под науч. ред. Л. М. Шипициной и Л. С. Шпилени. – СПб., 2003. – 464 с. – (Серия: В помощь образовательному учреждению: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами».

Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков : программы, групповые занятия, проектная деятельность [Текст] / Авт.-сост. С. А. Пырочкина, О. П. Погорелова. - Волгоград : Учитель, 2008. - 123 с.; 21 см. - (Воспитание в школе).

Формирование социально-ответственного поведения у детей и молодежи. Профилактика девиантного и аддиктивного поведения среди детей и молодежи в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования [Текст] : учебно-методическое пособие / В. В. Зарецкий, А. Н. Булатников, М. Ю. Воронин [и др.]; под общ. ред. В. В. Зарецкого. – М.: АПКиППРО, 2008. – 188 с.

Хасан Б. И. Образование в области профилактики наркозависимости и других аддикций [Текст] : Организационно-метод. пособие / Б. И. Хасан, Н. Н. Дюндик, Е. Ю. Федоренко; под общ. ред. Б.И. Хасана; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2003. – 335 с.

Приложение 1.

Раздаточный материал к уроку «Невербальное общение»

| Пушистый кролик | Маленький ежик |

| Большой арбуз | Горячая картошка |

| Пудовая гиря | Букет цветов |

| Привет | Кактус в горшке |

| Ядовитая змея | Толстая книга |

| Теннисная ракетка | Бабочка |

| Вкусная груша | Мобильный телефон |

| Зубная щетка | Теплый шарф |

| Кольцо с бриллиантом | Револьвер (пистолет с вращающимся барабаном) |

| Наручные часы | Хоккейная шайба |

| Кошелек с деньгами | Ключи от автомобиля |

| Снежок | Свернутая газета |

| Дождевая вода | Кусочек сахара-рафинада |

| Карманный фонарик | Небольшое зеркало |

| Перочинный нож | Записная книжка |

| Грусть. Руки | Горе. Лицо |

| Радость. Губы | Страх. Глаза |

| Чванство. Правая рука | Гордость. Спина |

| Страх. Ноги | Нетерпение. Правая рука |

| Скука. Левая рука | Удивление. Губы |

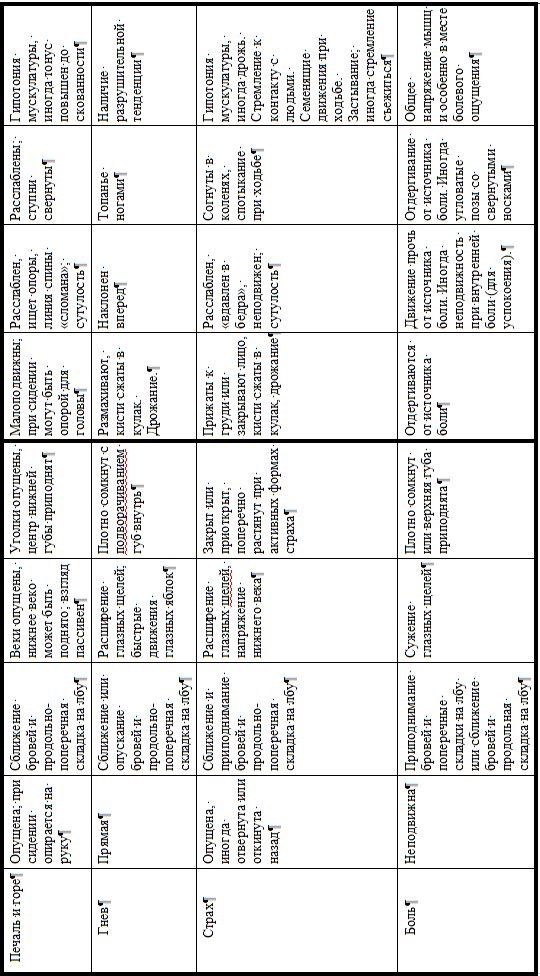

Приложение 2. Физические проявления эмоций

Приложение 2. Физические проявления эмоций (продолжение)

1 Данные Института Сравнительных Социальных Исследований «CESSI», 2002

2 При наличии проектора на занятии может быть использована презентация.