МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА

Автор: А.И. Дубяга – учитель географии, биологии, технологии, преподаватель ДО Центра «Точка Роста».

МКОУ СОШ №8 с.Садового Арзгирского района Ставропольского края

Краткая аннотация статьи:

В статье рассмотрена основная методология и понятийный аппарат оценки эффективности среднего образования. Автором проанализированы действенные формы и методы оценки на основании теоретического материала и практических исследований современных ученых в данной области. По итогу работы определена роль оценки эффективности обучения в школах на современном этапе развития образовательной системы. Представлены методики оценки эффективности урока - это материал, который поможет оценить урок коллеги, сделать самооценку своему уроку или внеурочному занятию.

Современный поток информации ставит перед учителем непростую задачу: сделать процесс обучения интересным, захватывающим, полезным для каждого ученика. Акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов.

Каждый учитель стремится к тому, чтобы урок был эффективным. Заглянем в словарь Сергея Ивановича и прочтём, что значит слово «Эффективность - дающий эффект, действенный».

Уже достаточно много и часто говорилось об эффективности урока в системе общего образования: в статьях учителей, на педагогических советах, в методической литературе. В системе дополнительного образования детей занятие тоже должно быть эффективным. Ведь, именно, в условиях дополнительного образования ребенок получает не только предметные навыки, но и формирует и развивает социальные умения. Именно здесь ребенок чувствует себя комфортно и уютно.

Поэтому, используя показатели эффективного занятия, о которых уже говорили мои коллеги, добавив некоторые свои, мы попробовали привести их в систему.

Вот эти показатели:

Эффективность зависит от:

Конкретности поставленной цели и задач

Заинтересованности педагога и воспитанников

Результативности

Качества преподаваемого материала

Формирования умений и навыков

Разнообразия методов и приемов

Эмоциональной подачи материала

Организации индивидуальной работы

Выбора типа занятия

Прогнозирования результата занятия

Особенностей группы

Мастерства педагога

Доступность материала

Активной работы воспитанников

Самостоятельности воспитанников

Творчества

Применения ИКТ

Сотрудничества педагога и воспитанников

Процесса сопровождения

Насыщенности занятия

Обратной связи

Наименьших затрат

От личности педагога

Стиля общения

Достижения целей

Подведения итогов и оценивания

Может быть, и это не все. Каждый вправе добавить. Ведь они меняются в зависимости от требований времени.

В 90-х годах уже прошлого столетия в методических журналах был напечатан системный анализ эффективности проведения урока и рекомендован для подготовки учителя к уроку и для оценки данного урока.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

| Требования к деятельности учителя | А | Б |

| 1. Организаторский компонент | | |

| 1.1. Выполнение плана 1.2. Степень целесообразности и эффективности использования наглядности и ТСО 1.3. Уровень санитарно-гигиенических норм 1.4. Уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе урока 1.5. Уровень педагогического и методического мастерства. 1.6. Культура речи, темп, дикция, интенсивность, образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность. 1.7. Рациональность и эффективность использования времени занятия, оптимальность его темпа, а также чередование и смена видов деятельности. 1.8. Степень тактичности и демократичности взаимоотношений с учащимися. 1.9. Внешний вид учителя, культура поведения. 1.10. Степень соблюдения правил охраны труда и ТБ | | |

| 2. Обучающий компонент | | |

| 2.1. Научность, доступность и посильность изучаемого материала. 2.2. Степень новизны, проблемности и привлекательности учебного материала. 2.3. Актуальность и связь с жизнью. 2.4. Оптимальность объема материала, предложенного для усвоения 2.5. Эффективность контроля за работой учащихся и уровень требований, на которых проводилась оценка их знаний, умений, навыков. 2.6. Степень обучающего воздействия урока на учащихся (чему м в какой степени научились) 2.7. Степень познавательной активности, творчества и самостоятельности. 2.8. Степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки цели урока. 2.9. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели одновременно. 2.10. Степень воздействия занятия на развитие учащихся. | | |

| 3. Воспитывающий компонент | | |

| 3.1. Степень воспитательного воздействия (что способствовало воспитанию учащихся) 3.2. Степень эстетического воздействия урока на учащихся. 3.3. Оценивание учащихся. 3.4. Стиль работы педагога, его позиция. 3.5. Физическое и гигиеническое воспитание. 3.6. Умственное воспитание. 3.7. Экономическое воспитание. 3.8. Формирование трудовых и учебных умений и навыков. 3.9. Нравственное воспитание. 3.10. Степень дисциплинированности, организованности и заинтересованности учащихся на уроке. | | |

А – графа для самооценки занятия

Б – графа для оценки проверяющего.

Если посмотреть внимательно, то, наверное, некоторые из данных показателей эффективности трудно оценить. Так, например, показатели 1.6; 1.8; 1.9; 3.4 в некотором смысле похожи. Показатели 1.4. и 1.5. лучше, на наш взгляд, отнести ко второму разделу «Обучающий компонент». А вот показатель 3.1. слишком общий, его название уже подразумевает все остальные, помещенные в третьем разделе. Чем измерить степень и чем измерить уровень? Что значит оценка «частично»?

Может, и еще кто-то задаст вопросы к этому системному анализу. Мы больше не стали задавать вопросы, а попробовали адаптировать его к сегодняшним условиям образования детей в Центре «Точка Роста».

Сохраняя его структуру, мы попытались создать свою схему системного анализа и оценки эффективности занятия.

Основные методы исследования эффективности занятия: наблюдение, собеседование с педагогом и воспитанниками.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

| Показатели эффективности занятия педагога | А | Б |

| 1. Подготовка и организация занятия | | |

| 1.1. Определение роли занятия в личностном развитии воспитанника 1.2. Конкретность, четкость и лаконичность формулировки поставленной цели и задачи 1.3. Определение типа занятия 1.4. Определение особенностей группы 1.5. Прогнозирование конечного результата занятия 1.6. Степень целесообразности и эффективности использования наглядности и ИКТ 1.7. Рациональность и эффективность использования времени занятия 1.8. Соблюдение правил охраны труда и ТБ 1.9. Санитарно-гигиеническое состояние кабинета 1.10. Стиль общения | | |

| 2. Содержание занятия | | |

| 2.1. Качество преподаваемого материала 2.2. Эмоциональность подачи материала 2.3. Разнообразие методов и приемов 2.4. Использование инновационных образовательных технологий 2.5. Мотивация воспитанников 2.6. Активная познавательная деятельность воспитанников 2.7. Самостоятельность воспитанников 2.8. Формирование умений и навыков, общепредметных и социальных. 2.9. Сотрудничество педагога и воспитанника 2.10. Организация обратной связи со всеми воспитанниками в ходе занятия 2.11. Дифференциация и интеграция содержания 2.12. Организация индивидуальной и групповой работы воспитанников 2.13. Проблемные ситуации 2.14. Ситуация выбора 2.15. Решение ценностно-личностных вопросов | | |

| 3. Рефлексия занятия | | |

| 3.1. Выполнение плана, результативность. Достижение целей, соответствие содержания занятия, используемых приемов поставленной цели. 3.2. Заинтересованность воспитанников 3.3. Подведение итогов, оценивание воспитанников 3.4. Сформированность умения анализировать занятие 3.5. Комфортность пребывания воспитанников на занятии | | |

А – графа для самооценки занятия

Б – графа для оценки проверяющего.

Если данная схема кому-то может пригодиться, мы будем рады.

В области педагогики под эффективностью подразумевают следующее:

- конкретность поставленной цели и задач, умение её поставить и добиться её на практике;

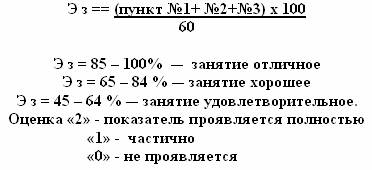

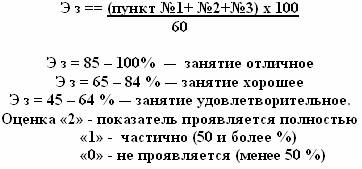

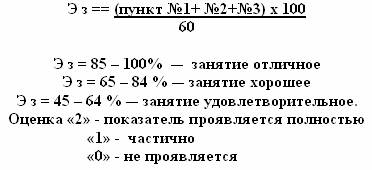

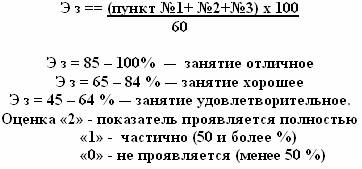

Существует формула, по которой можно путём подсчётов баллов определить уровень эффективности проведённого урока.

Анкета для учителей (2- да, 0 - нет)

Деятельность учителя

Организаторская:

Выполнение намеченного плана урока.

Эффективность и целесообразность использования наглядности и ТСО.

Реализация основных психологических и гигиенических требований.

Наличие эффективной обратной связи с учащимися.

Уровень педагогического и методического мастерства.

Уровень оформления документации к уроку(журнал, тетради, план урока).

Качество речи (темп, дикция, образность, эмоциональность, выразительность, правильность).

Рациональность использования времени урока.

Педагогическая культура, такт, внешний вид учителя.

Соблюдение правил охраны труда.

Итого:

Обучающая:

Реализация принципа научности.

Чёткость осуществления принципа наглядности.

Реализация принципа прочности.

Соблюдение принципов проблемности, прочности, осознанности, посильности.

Реализация принципа проблемности.

Осуществление принципа связи теории с практикой.

Правильность выбора методов и форм обучения.

Оптимальность выбора и степень достижения главной цели.

Контроль за ЗНУ учащихся.

Оптимальность домашних заданий и эффективность доведения их до учащихся.

Итого:

Воспитательная:

Нравственная и мировоззренческая направленность

Формирование общеучебных навыков.

Работа над культурой речевого поведения.

Влияние урока на интеллектуальное развитие учеников.

Соблюдение физических и гигиенических требований.

Эффективность использования принципа связи обучения с жизнью.

Эстетическое воздействие урока на учащихся.

Использование воспитательных возможностей оценок.

Стиль руководства учениками.

Воспитательное значение личности и его деятельности на уроке.

Итого:

Деятельность ученика:

Уровень познавательной активности.

Наличие интереса к уроку, предмету.

Степень самостоятельности.

Учение вычленять ведущие цели в учебном материале.

Уровень аналитических умений и навыков.

Развитие навыков коллективной работы.

Развитие речевых, орфографический и иных навыков.

Умение работать у доски, с доской.

Организованность, дисциплинированность.

Внешний вид ученика.

Итого:

Итого по уроку.

ЭУ = Итого по уроку . 100% : 80 = ? %

(т.к. высшее число баллов - 80)

Если эффективность урока 75-80% - урок отличный

Если эффективность урока 65-76% - урока хороший

Если эффективность урока ниже 65% - урока удовлетворительный.

(Полное выполнение - 2 б, частичное – 1б, за невыполнение требований – 0б.)

Карта отслеживания эффективности урока (ученик и учитель)

Твоё отношение к уроку.

а) отличный, интересный, захватывающий;

б) хороший, содержательный, заставляющий работать;

в) нормальный, обычный;

г) скучный, работа без интереса;

д) бесполезный, совсем не интересный.

2. Вспомни (как можно точнее тему урока)__________________

3. Какая цель стояла перед тобой на уроке: _________________

4. Каков был план урока

5. Какие события, факты, закономерности, формулы, явления, правила, орфограммы ты

использовал на уроке

6. Чему новому ты научился на уроке.

7. Какова была главная мысль, идеи на уроке.

8. Какие ранее полученные знания ты использовал на уроке.

Методика работы с картой такова: данные карты проверяющий выдаёт учителю, ведущему урок, и учащимся по окончанию урока или через 5-6 уроков. Учитель и учащиеся заполняют карту эффективности урока. Образцом для проверки служит заполненная карта учителя.

Ученик оценивается так:

«5» - текст учащегося соответствует тексту учителя на 100-80%

«4» - текст учащегося близок к тексту учителя на 80-60%

«3» - работа выполнена скорее хорошо, чем плохо – 60-40%

«2» - что-то получается на 40-20%

«1» - получается очень мало – на 20-10%

«0» - ничего не написано.

ЭУ = Nу . 100% . Nобщ. = ?%

Nу – число успешных работ учащихся с оценкой 5,4,3

Nобщ. – общее число работ учащихся.

Если эффективность урока 75-80% - урок отличный

Если эффективность урока 65-76% - урока хороший

Если эффективность урока ниже 65% - урока удовлетворительный.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, чтобы эффективность урока была «отличной» надо создать увлекательный урок. Чтобы он приносил пользу, надо знать, в какой клеточке урока что уместно, а что – нет, как соединить привычное с непривычным. Необходимы и многие другие умения: демонстрировать детям своё полное к ним доверие, помогать в формулировании и уточнении целей и задач, организовывать сообщение нового материала в форме увлекательного диалога и саморефлексию достигнутого, не нарушать логическую структуру урока, исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация к учению и многое другое.

Диагностические методики по эффективности внеурочной деятельности

Для выявления эффективности внеурочной деятельности можно использовать следующие методики:

1) Методики по выявлению показателей рационального компонента ценностного отношения:

«недописанный тезис»,

«недосказанное предложение»,

«незаконченный диалог»,

«ранжирование»,

«анкета с вариантами ответов»,

«коррекция предложения»,

«оценка поведения персонажа в коллизии»,

«альтернативное суждение».

2) Методики, выявляющие эмоциональный компонент ценностного отношения:

«фантастический выбор»,

«обращение к волшебным силам (цветик-семицветик, золотая рыбка, дед Мороз, я-волшебник)»,

«стал начальником»,

«рисую счастливую жизнь»,

«пишу письмо», «цветограмма»,

тематический альтернативный тест (ТАТ).

3) Методики, выявляющие реально-практический выбор ценностного отношения в практике действительной жизни:«альтернатива поведенческого выбора», «ситуация свободного поведения», «акт добровольцев», «выбираю символический знак», «нужна помощь», «ролевая игра», «экстремальная ситуация».

Методика «Цветик-семицветик» (составлена доцентом И.М. Витковской)

Цель: выявление направленности интересов младших школьников.

Ход проведения.

Каждым учеником изготавливается цветок со съемными лепестками. Затем педагог предлагает записать на лепестках желания, исполнение которых детям больше всего хочется. Прежде чем записать желание на лепестке, надо поставить порядковый номер. Таким образом, каждый ребенок сформулирует 7 желаний, которые будут им же проранжированы. Обработка полученных результатов.

| Ф.И.О | Желание для себя | . Для родных и близких | Для класса и школы | Для всех людей |

| Антонова Аня | 3 | 2 | 1 | 2 |

Подсчитанное количество выборов в каждой колонке позволяет сформировать предположение о направленности интересов учащихся класса. О содержании и направленности интересов каждого ребенка можно судить по его записям на первом, втором и третьем лепестках.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (подготовлена профессором Л. В. Байбородовой)

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности.

Ход проведения.

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной деятельности. Для ответа используется следующая шкала:

3 — привлекает очень сильно;

2 — привлекает в значительной степени;

1 — привлекает слабо;

О—не привлекает совсем.

Что привлекает в деятельности:

1. Интересное дело. 2. Общение с разными людьми, 3. Помощь товарищам. 4. Возможность передать свои знания. 5. Творчество. 6. Приобретение новых знаний, умений. 7. Возможность руководить другими. 8. Участие в делах своего коллектива. 9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 10. Сделать доброе дело для других. 11. Выделиться среди других. 12. Выработать у себя определенные черты характера. Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). Сравнение средних оценок по каждом у блоку позволяет определить преобладающие мотивы участия школьников в деятельности.

Литература

1. Педагогические советы (разработки, подготовка и технологические схемы, традиционные и нетрадиционные формы проведения) – Вып. 1/сост. Л.М. Сыромятникова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 157 с.

2. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно-методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов-организаторов и т. д. Ростов н/Д: Учитель, 2007. – 288 с.

3. Технология и практика управления образовательным процессом в школе (из опыта работы заместителя директора) авт.- сост. Т. В. Хуртова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 215 с.

4. Методическая работа в системе дополнительного образования: материалы, анализ, обобщение опыта / авт.- сост. М. В. Кайгородцева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 377 с.

10