Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Ширинская средняя школа №4

Методы и приёмы работы на уроках литературного чтения, способствующие развитию навыка чтения.

Подготовила:

учитель начальных классов

Очир-Горяева Марина Гавриловна.

с. Шира 2020.

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из главных задач начального обучения. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя. Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий общеучебный характер, используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во внеклассной и внешкольной жизни. По мнению психологов - скорость чтения является самым важным фактором из числа влияющих на успеваемость. Нет такого учителя, который не заинтересован в том, чтобы всех детей научить хорошо читать. Следовательно, необходима, систематическая, целенаправленная работа над развитием и совершенствованием навыка чтения от класса к классу.

Скорость, осознанность, выразительность, как основные характеристики навыка чтения, зависят от методов и приёмов работы на уроках, способствующих развитию навыка чтения.

Развитие навыков техники чтения будет эффективным, если подобрать систему упражнений, которые активизируют внимание школьников, помогают с легкостью прочитать текст и понять прочитанное (создание ситуации успеха). В системе проводить упражнения, способствующие развитию навыков беглого, осознанного, выразительного чтения. Работать над развитием поля зрения и оперативной памяти. Учитывать индивидуальные особенности детей.

Тренировочные упражнения по формированию навыка чтения целыми словами.

В книге М.Р. Львова «Школа творческого мышления» в памятке « Что нужно уметь, чтобы говорить или читать правильно» на первое место ставятся «умение ровно и глубоко дышать – владеть своим дыханием» и «умение говорить звонко, громко, но без крика».

Формировать навык владения дыханием и голосом можно с помощью следующих упражнений:

Задуйте свечу. Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую свечу. А теперь представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните тремя порциями, задувая каждую свечку. Представьте, что перед вами именинный пирог. На нем много маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно больше маленьких свечек, сделав максимальное количество коротких выдохов.

В цветочном магазине. Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный вдох носом и выдох (2 – 3 раза).

Обрызгайте белье водой (в один прием, три, пять). Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на белье.

Медвежата. Представьте, что вы маленькие медвежата и просите у мамы – медведицы кушать. Слова нужно произносить протяжно, басом, четко произнося звук м.

Мам, меду б нам,

Мам, молока б нам.

Выдох со счетом. Сделайте, глубокий вдох на выдохе громко считайте до тех пор, пока не кончится воздух.

Использование скороговорки (хором):

Как на горке на пригорке

Стоят 33 Егорки (глубокий вдох)

Раз Егорка, два Егорка……(до полного выдоха).

Необходимо отметить, что уже через несколько занятий воздуха хватает на большее количество Егорок.

В лифте. Представьте, что мы едем в лифте и объявляем этажи. Чем выше этаж, тем голос выше, и наоборот. Едем сначала с первого на девятый, затем с девятого на первый.

Приемы и виды упражнений по развитию техники чтения учащихся.

Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно это создает раздражение и запоминается. Поэтому, если мы хотим помочь детям освоить какие-то умения и довести их до автоматизма, до уровня навыка, нужно ежедневно, через определенные промежутки времени проводить с ними небольшие по объему упражнения (по 5 минут небольшими порциями три раза в день, чем по 1-1,5 часа бессмысленной работы отбивающей желание читать).

1. Жужжащее чтение. Что же такое жужжащее чтение? Это такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух, вполголоса, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Если отводить 5 минут урока, то можно добиться определенных результатов (на уроках чтения).

2. Ежеурочные пятиминутки чтения. На каждом уроке вначале дети открывают, книгу и 5 минут читают в режиме жужжащего чтения.

3. Чтение пред сном. Оно дает хорошие результаты. Дело в том, что последние события дня фиксируется эмоциональной памятью, и те восемь часов, когда человек спит, он находится под их впечатлением.

4. Режим щадящего чтения (если ребенок не любит читать).

Ребёнок прочитывает одну – две строчки и после этого получает кратковременный отдых.

5. Многократность чтения. В течение 1 минуты учащиеся читают текст вполголоса, после чего отмечают до какого слова успели дочитать. Затем следует, повторное чтение этого же отрывка ученик снова отмечает, до какого слова дочитал и сравнивает с первым результатом. Естественно, что второй раз он прочитал на несколько слов больше. Увеличение темпа чтения вызывает положительные эмоции у учеников, им хочется читать ещё раз. Однако более трёх раз не следует читать один и тот же отрывок.

6. Приём стимулирования учащихся. В конце урока оставлять 3-4 минуты для того, чтобы произвести самозамер чтения. Чтение в течение одной минуты вполголоса, пересчитывание и запись в дневник (ежедневно).

7. «Губы». К плотно сжатым губам дети прикладывают палец левой руки (без звука). По команде «Вслух» дети убирают палец и читают текст. Команда подается несколько раз.

8. «Буксир 1». Учитель читает вслух дети про себя. Учитель останавливается, ученики показывают слово, где остановился учитель.

9. «Буксир 2». Один ученик ведет пальчиком по тексту, читая про себя, а другой читает вслух, пытаясь догнать ученика.

10. «Молния». Чередование чтения в комфортном режиме с чтением на максимально доступной ребенку скорости. Переход на чтение в максимально ускоренном режиме осуществляется по команде учителя «Молния» и продолжается до двадцати секунд.

11. «Прыжки». Чтение через слово, через два слова, через три слова.

12. «Восполнение пропусков слов в предложении». Предъявляется напечатанный текст с пропущенными буквами, слогами, словами. Пропуски отмечаются пробелами, точками или заклеить слова в предложении. Восполнение пропусков способствует быстрому чтению и внутреннему анализу целого слова, предложению. Упражнение формирует умение учитывать контекст каждого слова в предложении, забегая глазами вперед, что типично для хорошо сформированного навыка чтения.

13. «Прятки». Нахождение в тексте слова с определенным признаком.

14. «Сканирование». За 20-30 секунд ученики «пробегают» глазами текст в поисках важной информации.

15.«Спринт». Дети начинают читать одновременно вслух, кто быстрее, правильно проговаривая окончания слов. По сигналу «Стоп» дети пальчиком показывают, кто где остановился. Результаты сравниваются.

16. «Ловушка» (учитель или хорошо читающий ученик читает знакомый текст и заменяет некоторые слова синонимами; ученики ищут замену)

Оригинал текста. Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки - как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие ,как чеснок.

Исправь. Радостная собачка Завитушка, всем нравится: ушки - торчком, хвостик полукругом, зубки беленькие, как лук.

17.«Анаграммы» На листах написаны строчки букв, между буквами «спрятаны» целые слова, их нужно найти.

18. Упражнение на поочередное чтение слов нормально и наоборот. При таком чтении первое слово читают слева направо, второе слово справа налево и т.д. Пример: Мама алипук картину. При проведении этого упражнения у ребенка формируется представление о том, что обычное чтение – это сравнительно несложное, посильное дело.

19. Чтение первого и последнего слогов на строке. Упражнение для развития угла зрения.

20. Чтение этого же отрывка в темпе скороговорки. При чтении предложений в темпе скороговорки не следует уделять внимания выразительности чтения, нельзя ставить одновременно две взаимоисключающие друг друга задачи. Это упражнение предназначено только для развития артикуляционного аппарата, поэтому требования к выразительности чтения здесь понижены, но повышены к четкости прочтения окончания слов. Окончания слов не должны “проглатываться” учениками, а должны четко проговариваться. Упражнение длится не более 30 секунд.

21. «Складывание предложений из половинок слов» (работа в парах)

Это упражнение развивает способность по отдельному фрагменту высказывать догадку обо всем слове в целом и сразу же подтверждать ее недостающим фрагментом. Кроме того, формируется установка на побуквенный анализ слова.

1 Ч то вы бу де те дел ать с ут ята ми?

2 Во т тут и ув иде ли ре бя та и за швы ря ли ша пка ми.

3 И ди те и во звра ти те ей вс ех ут ят!

22. «Голова-хвост». Учитель начинает читать не сначала, а с любого места, называя только начало предложения, остальные должны найти это место в тексте и продолжить чтение.

23 . «Бросок – засечка». Его цель – развитие зрительного умения ориентироваться в тексте. Заключается оно в следующем:

Ребенок кладет руки на колени и начинает читать текст вслух по команде “Бросок”. Когда раздается команда “Засечка” читатель отрывает голову от книги, закрывает глаза и несколько секунд отдыхает, руки при этом остаются на коленях. По команде “Бросок” ребенок должен отыскать глазами то место в книге, на котором он остановился и продолжить чтение вслух.

24. Чтение текста с прикрытой верхней частью строчки. В этом упражнении есть секрет – упражнение с хитринкой. Дело в том, что любой сколько-нибудь смышленый ребенок заметит, что когда читается верхняя строчка по половинкам букв, в это время нижняя полностью открыта, и сообразит, что гораздо выгоднее успеть быстро прочитать ее, пока она открыта, чтобы потом, когда ее закроют быстро выдать готовый результат. Многие дети быстро переходят на эту стратегию, а это именно то, что нужно для увеличения скорости чтения! Это упражнение формируют сразу несколько значимых учебных качеств:

- чтение про себя (т.к. это надо скрыть);

- словесно-логическую память (т.к. необходимо удержать в памяти сразу несколько слов и сохранять их несколько секунд).

- распределение внимания и умение выполнять одновременно как минимум 2 задачи (чтение заданной строчки вслух и чтение нижележащей строчки про себя).

25. Чтение перевернутого текста. Обычный текст переворачивается вверх ногами, т.е. на 180 градусов. Задача ребенка, двигая глазами справа налево, прочитать текст. Говорится, что ребенок совершает путешествие по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро научится в нем читать.

Это упражнение способствует: формированию в памяти ребенка целостных эталонов букв; развитию умения сочетать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием окончания слов. Если это упражнение изменять таким образом, что поворачивать текст на 90 или 270 градусов, то это упражнение окажется полезным для совершенствования координации движения глаз и точности переработки воспринимаемой информации в затылочном отделе коры мозга.

26. Сплошной текст. Текст набран без пробелов. Задача ученика прочитать его правильно.

НаполянувышлилосихаслосёнкомГордыйлосьнаблюдалзанимиКрасивыиумныэтизвериГолодноихолодноимзимойПустокругомНилисточка,нитравкиоднагорькаякораИвдругзапахсенаНаполянестоитбольшаякормушкаДобрыерукиегеряположилидушистоесеновкормушкуОнхозяинвлесуизаботитсяодеревьяхптицахзверях.

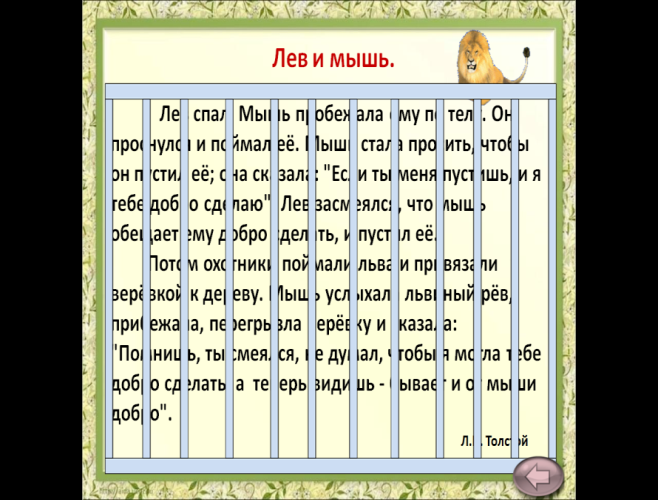

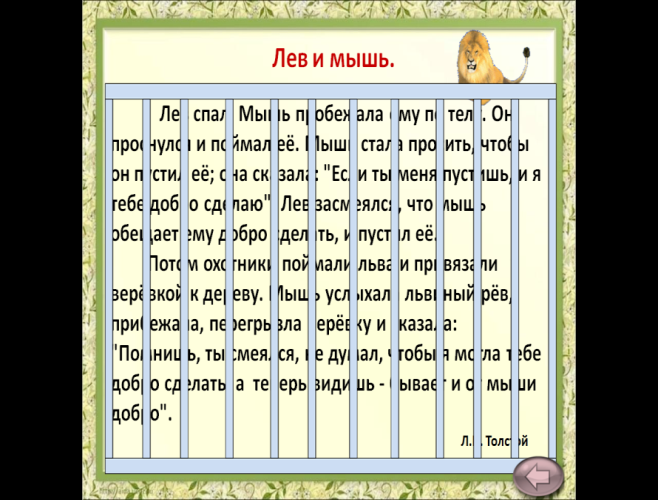

27. Чтение с решеткой. Дидактический тренажер «Решетка»

"Чтение с решеткой" предназначена для младших школьников, способствует увеличению объема зрительного восприятия, улучшению техники чтения, способствует развитию смысловой догадки.

Чрезмерное внимание развитию скорости чтения часто провоцирует неправильное чтение. Правильным чтением считается чтение без искажений, замены букв или слогов, пропуска или вставки, без повторов. Чтобы формирование правильности чтения было эффективным, учитель должен определить специальный режим чтения: каждодневность упражнений (специальные тексты, скороговорки, долгоговорки, заучивание наизусть стихов и прозы); предупреждения ошибок чтения; подготовка к чтению, вводная беседа, работа с разрезной азбукой (1 класс), разбор трудного слова по составу, хоровое чтение вслух трудных слов (по слогам, частям, целиком).

Также на правильность чтения влияет: поза при чтении, нормальное расстояние между глазами и текстом, предварительное чтение «про себя», образцовое чтение учителя. Бесспорно, на непосредственное чтение учащимся должно уходить на уроке 30 –35 минут. Об этом нельзя забывать. Иначе, о какой беглости чтения можно говорить. Быстрое чтение активизирует, процессы мышления, внимания, памяти и являются одним из средств совершенствования учебного процесса для самых различных уровней обучения. Когда дети начнут с интересом читать, появится беглость и осмысленность чтения, повысится успеваемость и по другим предметам.

Использованы материалы:

Литература:

1. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. – М.: Творческая педагогика, 1993.-96с.

2. Зайцев В.Н. “Резервы обучения чтению”. – М.: “Просвещение”, 1991. – 32с.

3. Квашнина Н.С. Развитие элементов ритмического чтения. // Начальная школа. 1991. №8. сс. 22-25.

4. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. “Как преодолеть трудности в обучении чтению”. – М.: изд. “Ось-89”, 1999. – 239с.

5. Фролова В.Д. Развитие интереса к чтению. // Начальная школа. 1989. №12. сс. 27-31.

Материалы сайта: «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru (Издательский дом "Первое сентября")