Глава 1. Стратегия визуального мышления

При преподавании предмета ОРКСЭ в любом УМК приходится сталкиваться с необходимостью частого использования иллюстраций. К сожалению, учителя не очень любят работать с иллюстрациями, считая эту работу неважной и скучной.

На самом деле даже самое скучное дело можно превратить в маленькое открытие. И тут нам на помощь придет стратегия визуального мышления.

Стратегия визуального мышления — это тщательно продуманная и научно обоснованная последовательность вопросов и специально подобранные ряды произведений искусства. Восприятие произведения искусства — сложнейший процесс, в котором участвуют эмоции, воображение, память, мышление, ассоциативные механизмы - иными словами, постижение произведений искусства требует целостной психической активности.

В результате тесного сотрудничества американских и петербургских специалистов модель адаптированной программы "Стратегия визуального мышления" получила название "Образ и мысль" и была доказана возможность применения метода в российских условиях. Программа органично синтезировала наработки из различных областей: психологии, педагогики, искусствоведения, лингвистики, музейной педагогики представив принципиально новую содержательно-смысловую целостность.

На уроках ОРКСЭ эта стратегия отлично вписывается при работе с иллюстративным материалом.

Каковы же основные принципы программы? Прежде всего, при обучении детей по этой программе исключается какая-либо информация о художниках или произведениях (пояснение сюжета, времени создания, особенностей образного языка). Это взаимосвязано с другим принципом программы - дать возможность ребенку (начинающему зрителю) использовать все имеющиеся у него способности воспринимать и интерпретировать произведения искусства. Отсутствие какой-либо дополнительной информации вынуждает человека обращаться к собственному опыту.

Во время рассматривания произведения дети отвечают на вопросы, которые задает им учитель. Последовательность вопросов строго продумана. Обсуждение начинается с простых вопросом и может доходит до разворачивания целой дискуссии.

Самым ценным для детей в процессе дискуссии оказывается то, что каждый из них самостоятельно убеждается в возможности существования различных мнений и оценок по поводу одного и того же предмета. Ребенок начинает осознавать, что его точка зрения не единственная, что его сверстники рассуждают иначе, и их мнения равноценны.

Осознание существования, помимо собственной, также и других различных и равноправных позиций, мыслей и чувств является ключевым, поворотным моментом естественного развития мышления, в том смысле, что эгоцентрическое мышление ребёнка превращается в мышление взрослого человека.

Все вышеизложенное заставляет задать естественный вопрос: какова же в такой дискуссии функция учителя? В контексте существующей педагогической системы эта роль необычна. Учитель никак не оценивает ответы детей. Все ответы на этих уроках равноценны и учитель просто дает понять ребенку, что его ответ услышан. Повторяя или перефразируя высказывания, учитель т.о. убеждает ребенка в том, что его мысли ценны и все дети в классе их слышат.

Повторение или парафраз, отсутствие оценки способствуют созданию такой атмосферы на уроке, при которой дети не боятся говорить, раскрепощаются, чувствуют уверенность в себе и даже самые молчаливые и стеснительные становятся активными. Парафраз - самая важная функция учителя. Перефразировать ответы детей учитель должен так чтобы смысл их не был искажен, тем самым учитель не просто дает понять ребенку, что его ответ услышан, но и придает ответу особое значение, усиливает его ("Если я тебя правильно поняла..." или "Я правильно тебя поняла?"). Повторяя ответ ребенка красиво и грамотно, учитель как бы исподволь учит детей правильной речи, а следовательно, развивает мышление.

Предметом стратегии является не искусство, а личность, ребёнка, развивающаяся в процессе общения с искусством. Соответственно формулируется и цель программы - создание условий для развития личности ребенка в процессе самоформирования индивидуально-личностных смыслов произведений изобразительного искусства.

Глава 2. Методика работы

Рассмотрим приемы работы по стратегии визуального мышления.

Любая работа с картиной проходит четыре этапа:

1.Эмоции (что чувствую?)

2.Предмет (что изображено?)

3.Сюжет картины (о чем картина?)

4.Символика (зачем автор нарисовал картину?)

Первый этап ребенок преодолевает сам, когда педагог открывает перед ним картину или иллюстрацию. Для этого детям необходимо дать время (1-2 минуты).

Затем педагог задает вопросы в точной последовательности:

Кто, что? (объект);

Когда? (время);

Где? (пространство);

Как? (образ действия);

Зачем? (установление причинно-следственных связей).

При этом:

Педагог является фасилитатором (тьютером), «облегчающим понимание»:

не дает никакой искусствоведческой информации, пока она не становится востребованной;

не навязывает своего мнения;

не высказывает оценок;

обращается к детям по именам и повторяет ответ каждого, используя метод «линкинга» и парафраз;

обобщает ответы детей или противопоставляет их, провоцируя дискуссию.

2..Ребенок свободно высказывает свое мнение, все высказывания равноправны.

Методы:

фасилитированная дискуссия;

перефразирование ответов учащихся;

«линкинг» (связное обобщение);

коллегиальное обсуждение.

Стратегия вопросов.

– Что (кого) вы видите?

– А что еще? Кто видит что-то другое?

– Что происходит на этой картине?

– Что ты тут видишь такое, что позволяет тебе так утверждать? Что заставляет тебя так думать?

– Кто этот человек?

– Где это происходит? (Кто, что и где?)

– Когда это происходит? (Где и когда?)

Где находился художник, когда писал эту картину? Что, как вам кажется, заинтересовало художника в этом сюжете? Что видно на картине, а о чем мы можем только догадываться?

Каков смысл происходящего?

Как бы вы назвали эту картину?

Результат: развитие самостоятельности суждений, повышение самооценки участников занятия, развитие речи, развитие умения слушать и слышать, развитие мышления (абстрактного, логического, образного), развитие эстетического вкуса и др.

Пример работы с иллюстрацией (ОПК, урок 12 "Милосердие и сострадание", учебник А.Кураева) по картине У. Смолла «Добрый самарянин»:

-Что вы видите на картине? (на картине изображены люди)

А что еще? Кто видит что-то другое? (скот)

-Правильно ли я поняла, Маша, что ты на картине увидела скот? (ребенок обязательно здесь сам уточнит и скажет, какой скот)

-Что происходит на этой картине? (Доктор осматривает девочку)

– Петя, что ты тут видишь такое, что позволяет тебе так утверждать? Что заставляет тебя так думать?

-Кто эти люди? (Доктор- богатый человек, остальные - бедные)

-Что позволяет тебе это утверждать? (У доктора хорошая одежда, цилиндр, пальто, брюки модные с отворотами. У других людей нет даже на ногах обуви, у мужчины стоптанные сапоги, старое пальто, у детей нет верхней одежды)

– Где это происходит? (в пути, на дороге, около реки, поле и.т.д)

– Когда это происходит (век и время года)?

Всё время звучит парафраз: что позволяет тебе утверждать, что это осень? А кто-то скажет, что это весна.

-Где находился художник, когда писал эту картину? Что, как вам кажется, заинтересовало художника в этом сюжете? Что видно на картине, а о чем мы можем только догадываться?

-Каков смысл происходящего?

-Как бы вы назвали эту картину? Только после этого вопроса можно назвать имя художника и название картины. Можно рассказать об истории написания этой картины (1 минута).

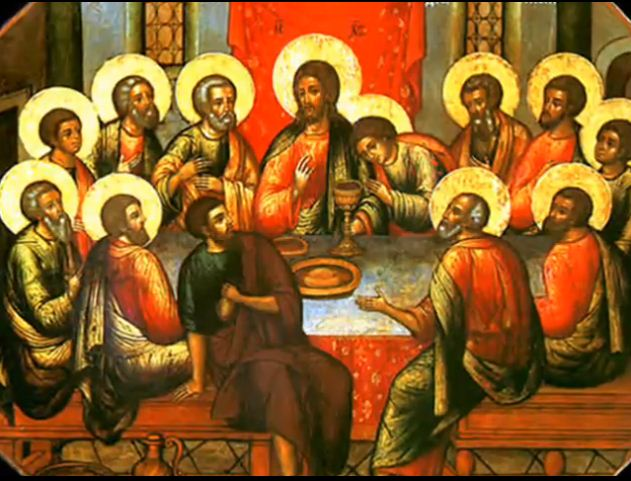

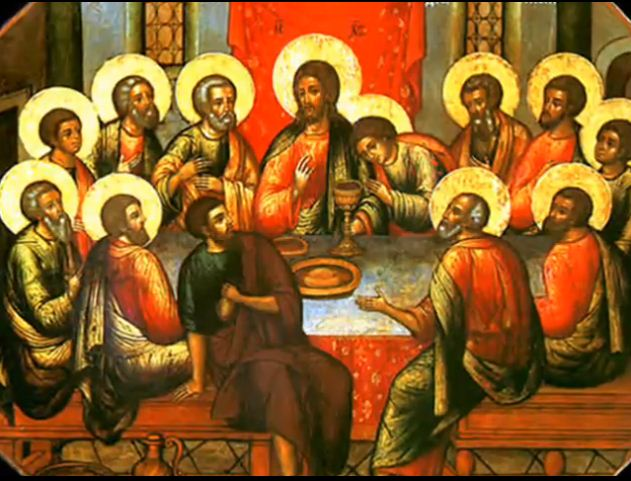

Разбор иконы С.Ушакова "Тайная вечеря"

Тáйная вéчеря— событие новозаветной истории, последняя трапеза Иисуса Христа со Своими двенадцатью ближайшими учениками, во время которой Он установил таинство Евхаристии и предсказал предательство одного из учеников.

С этой иконой мы встречаемся в модуле ОПК пимерно через 1,5 месяца после начала обучения. Дети впервые встречаются с иконой как таковой, поэтому работа с ней особенно важна,т.к. учит читать икону.

Применяя стратегию визуального мышления, действуем по вопросам, все время используя парафраз. Даем минуту на эмоции. Дети рассматривают икону.

-Что вы видите на иконе? (люди, ученики Христа, т.п.)

-Что позволяет тебе утверждать, что это ученики Христа?

-Кого или что вы еще видите? Ребята могут заметить, что над головами учеников есть нимбы. У всех, кроме одного. Тогда может прозвучать такой вопрос:

- Почему у всех есть нимбы, а у одного нет? (Это Иуда-предатель) Что позволяет тебе так думать? (Он не причислен к лику святых, он держи в руках мешочек с деньгами, потомы что именно у него находились все деньги на содержание учеников, все повренуты к Христу, а он - от него)

-Что происходит на картине? (они едят, принимают пищу, собрались на ужин)

-Почему вы решили, что это ужин? Дети могут сказать, что это обед или завтрак. Но найдется ребенок, который будет утверждать, что это ужин, поскольку знаком с таинством Евхаристии. Если этого не случится, то не нужно настаивать на этом. Мы вернемся к этой иконе, когда будем изучать церковные таинства.

-Что вы видите на столе? (Хлеб и вино)

-Почему вы думаете, что это вино, а не вода?

-Что за человек сидит в центре? Что позволяеттебе так думать? (Это Иисус, потому что художник поместил его в центре иконы, он несоклько больше других, на него все смотрят, он что-то говорит, а один из учеников даже склонился перед ним)

– Где это происходит? Что позволяет тебе так думать?

-Почему Иисус в окружении только своих учеников? Ведь его любили, слушали, а ужинает он только в окружении учеников? (Он скрывается)

-Что, как вам кажется, заинтересовало художника в этом сюжете? Что видно на картине, а о чем мы можем только догадываться?

-Как бы вы назвали эту икону?

После этого назывваем автора и название иконы. Рассказываем вкратце, почему эта икона так почитаема.