© 2017, Григорьева Татьяна Николаевна 767 8

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическая разработка: Лекции по предмету "Беседы об изобразительном искусстве" на тему "Изобразительное искусство западных стран XVIII-XX веков" (для учащихся 2 класса художественного отделения ДШИ)

Материал для уроков по истории изобразительного искусства с заданиями для самостоятельной работы учащихся.

Просмотр содержимого документа

«Методическая разработка: Лекции по предмету "Беседы об изобразительном искусстве" на тему "Изобразительное искусство западных стран XVIII-XX веков" (для учащихся 2 класса художественного отделения ДШИ)»

МАУ ДО «ДШИ»

Задонского муниципального района

Липецкой области

Методическая разработка Григорьевой ТН.

Задонск, 2015г.

Лекции по предмету «Беседы об изобразительном искусстве» (2 класс)

ТЕМА III: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНЫХ СТРАН XVII1-XX ВЕКОВ»

Тема 1: Искусство западноевропейских стран конца XVIII века.

Искусство западноевропейских стран конца XVIII - первой трети XIX века развивалось под влиянием французской буржуазно-демократической революции 1789-1894 годов. Подготовка и совершение революции, последовавшие за ней события - провозглашение империи, реставрация Бурбонов и новая революция 1830 года, - не только определяли историческое развитие Франции, но и находили самый непосредственный отклик во всех европейских странах. Буржуазия утверждала свое господство, выступая против феодальных отношений и усиливая в то же время эксплуатацию народных масс, от имени которых она нередко выступала.

Революционные подъемы, активизация народной инициативы неизменно находят прямое или косвенное отражение в искусстве, усиливая в нем прогрессивные тенденции, черты реализма.

Три основных художественных направления, существовавшие в западноевропейском искусстве первой половины XIX столетия, - классицизм, романтизм и реализм - с достаточной отчетливостью прослеживаются в художественной жизни европейских стран уже с конца XVIII века. Нередко они переплетаются между собой и в рамках отдельных национальных школ, и в творчестве одного и того же художника.

Их можно проследить, например, в творчестве Ж. Давида, Гойи и других художников конца XVIII - начала XIX века.

Плеяда портретистов второй половины XVIII века является гордостью английского искусства. Достаточно назвать двух крупнейших, которые были в известном смысле антиподами, - Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо.

Рейнольдс был деятелем незаурядного масштаба и серьезным, эрудированным теоретиком искусства. Он обращался со своим крупным художественным талантом как опытный мастер со своим инструментом, направляя его сознательно, может быть, слишком сознательно. Рейнольдс заранее рассчитывал художественный эффект и достигал его обдуманно. Физиономист и живописец он был превосходный, все его лица, написанные в грустных теплых тонах, энергично моделированные, поразительно жизненны, но Рейнольдсу этого было недостаточно, его не удовлетворял просто портрет, ему всегда хотелось сделать из портрета подобие исторической картины или аллегорию. Так он пишет знаменитую актрису Сару Сиддонс - в виде музы трагедии.

Томас Гейнсборо как портретист тоже было очень популярен в тех же кругах, что и Рейнольде, часто им позировали одни и те же заказчики. В живописи художник был чуть ли не самоучкой. И если Рейнольдс в своей практике строго следовал своим же теориям, Гейнсборо и знать не хотел никаких теорий, работал интуитивно и просто, глядя на натуру, хотя господствующий дух времени легко овладевал им: он воспринял аристократическую манеру Ван Дейка, томную элегантность французов, влиял на него и Рейнольдс. Гейнсборо пишет портретируемых в спокойных нейтральных позах. Но в своей сдержанности его портреты более поэтичны, больше говорят воображению. Посмотрите на его портрет Сарры Сиддонс, написанный в том же году, что и Рейнольдсом. Никаких атрибутов, никакой аллегории. Спокойно сидит и смотрит изящная

строгая леди. Но со второго взгляда сказать, что это «просто леди», никак нельзя. В ее точеных чертах чувствуется благородство духа, и за ее спокойствием - внутренняя собранность. Эта женщина - прежде всего личность: ум, воля, энергия. Произведение музыкально по выражению, по ритму, по краскам. Портрет Сарры Сиддонс принадлежит к серии голубых портретов. Как вы думаете, почему?

Одним из ярких представителей западноевропейского искусства конца XVIII - первой половины XIX века был испанец Франсиско Гойя (Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес, 1746-1828). В своих лучших произведениях Гойя отразил силу народного духа, патриотизм и жизнелюбие своих соотечественников, проявленные в борьбе с Наполеоном. Его искусство исполнено романтической приподнятости, философской глубины, критической заостренности - именно эти черты характеризуют творчество лучших живописцев XIX века.

Одна из лучших картин Гойи, где героическое и трагической слились воедино, - «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Под покровом ночи французские солдаты расстреливают испанских повстанцев. На полотне справа французы - безликая, слепо исполняющая приказ командира масса. Зато слева, там, где испанцы, запечатлены яркие индивидуальности, бушуют страсти. Впереди - убитые: Гойя не боится показать ужас смерти; зритель видит кровоточащие раны, пропитанный кровью бурый песок. Над убитыми возвышаются фигуры живых. Кто-то сжимает кулаки, кто-то закрывает руками лицо... Особенно впечатляет фигура человека в белой рубахе. Руки его раскинуты в стороны, подобно крыльям птицы, ворот расстегнут, в глазах ненависть и презрение к врагам. Не смерть, а жизнь прославляет Гойя, жизнь, не боящуюся достойной смерти. Контрасты света и тени, темпераментная манера письма выдают взволнованную причастность Гойи ко всему, что он изображает.

В те годы, когда в Испании жил и творил Гойя, во Франции работал его великий современник, Жан Луи Давид (1748-1825). Этот живописец тоже был связан с передовыми идеями и революционной борьбой масс, но созданные им образы мало чем напоминают творения Гойи. Поклонник античного искусства, с которым он познакомился во время поездки в Италию, Давид на всю жизнь сохранил пристрастие к чеканному рисунку, строгой, спокойной композиции.

Шедевр Давида - картина «Смерть Марата». На нейтральном сером фоне отчетливо выступает обнаженное до пояса тело Марата, только что подло убитого Шарлоттой Корде, пробравшейся к нему в дом под видом просительницы. Его голова запрокинута, на груди рана, в руках - не успевшие выпасть перо и письмо лжепросительницы. Давид сохранил все характерные приметы места действия и в то же время, введя в картину обыденные детали, лишил их всяческого отпечатка повседневности. Предметы - ванна, которую принимал больной Марат, когда к нему пришла убийца, покрывало, деревянная тумба с бумагой и чернильницей - написаны так же строго и лаконично, как сделанная внизу надпись: «Марату - Давид». Склонность живописца к передаче пластики обнаженного тела, к уравновешенности и организованности композиции, локальному цвету нашла в этом полотне свое последовательное развитие.

Творчество Давида принято связывать с классицизмом. Действительно, его искусство отвечало характерным признакам этого стиля с его культом античности рационализмом. В то же время искусство Давида не укладывалось в рамки одного стиля.

Особое место среди учеников Давида принадлежит Жану Огюсту Доминику Энгру (1780-1867), художнику, который вошел в историю искусства как представитель академического классицизма. Особенно яркого выражения система Энгра достигает в ряде изображений обнаженных женских фигур, наиболее известным из которых является «Источник». Характерно, что эта картина была закончена Энгром после долголетнего перерыва работы над ней, причем завершение не потребовало от художника сколько-нибудь значительной переработки сделанного ранее. «Источник» - одна из лучших картин Энгра как по красоте и точности рисунка, так и по живописи. В картинах Энгра обнаженное тело всегда написано цельным локальным «тельным» тоном - одним, более светлым, для женщин, другим, более темным и коричневатым, для мужских фигур. Плосковатые цветовые пятна резко граничат по линиям контуров, не связываясь между собой взаимным воздействием, не порождая изменений тона от соприкосновения с другими близлежащими тонами.

Словарь: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Жак Луи Давид, Жан Доминик Энгр, Франсиско Гойя; классицизм.

Домашнее задание: знать репродукции произведений Д. Рейнольдса «Портрет Сарры Сиддонс», Т. Гейнсборо «Портрет Сары Сиддонс»; Ф. Гойя «Расстрел испанских повстанцев в ночь на 3 мая», «Кузница», Ж. Давида «Смерть Марата», «Зеленщица»; Ж. Энгра «Источник».

Тема 2: Искусство стран Западной Европы в середине XIX века.

Историческими вехами, определяющими развитие западноевропейского искусства середины XIX столетия, были европейские революции 1848-1849 годов и Парижская коммуна 1871 года. В наиболее крупных капиталистических странах происходит бурный рост рабочего движения.

С революциями 1830 и 1848-1849 годов связаны наивысшие достижения искусства, основными направлениями которого в этот период были революционный романтизм и демократический реализм.

Самым ярким представителем революционного романтизма в искусстве середины XIX века был Фердинанд Виктор Эжен Делакруа (1798-1863). Его революционно-романтическое полотно «Свобода на баррикадах» связано с июльской революцией 1830 года в Париже. Художник конкретизирует место действия - справа вырисовываются остров Сите и вид башен Собора Парижской Богоматери. Вполне конкретны образы людей, социальную принадлежность которых можно определить и по характеру лиц, и по костюмам. Зритель видит восставших рабочих, студентов, парижских мальчишек и интеллигента. Образ последнего - автопортрет Делакруа. Введение его в композицию лишний раз говорит о том, что художник чувствует себя участником происходящего. Рядом с восставшими шагает через баррикаду женщина. Она полуобнажена: на ее голове фригийский колпак, в одной руке ружье, в другой знамя. Это аллегория Свободы, ведущей за собой народ (отсюда второе название картины - «Свобода, ведущая народ»). В нарастающем из глубины движении, ритме поднятых вверх рук, ружей, сабель, в клубах порохового дыма, в мажорно звучащих аккордах красно-бело-синего знамени - самом ярком пятне картины - ощущается стремительная поступь революции.

Особняком среди французских пейзажистов первой половины XIX века стоял Камиль Коро (1796-1875). Коро не привлекает эпический размах, мощь природы. Он смотрит на нее в тихие часы закатов и восходов, когда очертания предметов зыбки, а над гладью рек и озер стоит туман. Такая природа затрагивает сокровенные стороны души художника, и он пишет картины, окрашивая их очень личным лирическим настроением. Краски мягко, постепенно переходят одна в другую, образуя общую серебристо-серую тональность. Только несколько всплесков красно-коричневых или голубовато-синих цветов оживляют эту изысканную гамму.

Подлинным главой французского реализма является Жан Дезире Гюстав Курбе (1819 - 1877). «Быть в состоянии передавать нравы, идеи, облик моей эпохи... быть не только художником, но также и человеком, одним словом - создавать живое искусство - такова моя цель». Эти слова написал Курбе в каталоге персональной выставки. Одним из шедевров его творчества является картина «Дробильщики камня». Это не просто сцена из обыденной жизни, а картина, заключающая в себе определенную социальную тенденцию. Курбе был поражен тяжелым трудом дробильщиков камня, их бедностью. Он увидел в каменотесах - старике и юноше - как бы всю историю их безрадостной жизни, от молодых лет до глубокой старости. «Я хотел резюмировать их жизнь в углу холста, - писал Курбе. - Разве они не видят только маленький уголок неба?». Эта тенденция, о которой говорит сам художник, не определяет, однако, основное звучание картины. Курбе не ограничивается состраданием и сочувствием. «Старик, энергично опустившийся на колено, прикрыв лицо соломенной шляпой, привычно и ловко работает. За ним подросток; его лица совсем не видно, но в его фигуре, вырисовывающейся на темном фоне, чувствуется молодая сила, упорство. Оба дробильщика даны крупным планом. Спокойная колористическая гамма, в которой доминируют желтовато-коричневые и серо-голубые тона, хорошо согласуется с суровой безыскусственностью изображенной сцены. Человек физического труда, занятый привычным делом, становится подлинным героем Курбе.

Словарь: Эжен Делакруа, Камиль Коро, Гюстав Курбе; реализм, романтизм.

Домашнее задание: знать репродукции произведений Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ» (28 мая 1830 г.), К. Коро «Воз сена»; Г. Курбе «Дробильщики камня».

Тема 3: Импрессионизм. Постимпрессионизм.

Импрессионизм — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX в., представители которого стремились запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, правдиво передать мгновения жизни. Импрессионизм (термин происходит от французского слова, означающего «впечатление») зародился в 1860-х гг. во Франции, когда живописцы Э. Мане, О. Ренуар и Э. Дега внесли в искусство многообразие, динамику и сложность современного городского быта, свежесть и непосредственность восприятия мира. Для их произведений характерна кажущаяся неуравновешенность, фрагментарность композиции, неожиданные ракурсы, срезы фигур рамой.

В 70—80-х гг. сформировался импрессионизм во французской пейзажной живописи. Картины К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея, написанные на открытом воздухе (пленэре), передавали ощущение сверкающего солнечного света, объемные формы как бы растворялись в вибрации света и воздуха. Разложение сложных тонов на чистые цвета, накладываемые на холст раздельными мазками и рассчитанные на оптическое смещение их при восприятии картины зрителем, цветные тени и рефлексы создавали беспримерно светлую, трепетную воздушную живопись. Импрессионизм широко распространился в мировом искусстве. Среди многочисленных его последователей — американец Д. Уистлер, немцы М. Либерман, Л. Коринт, М. Слефогт, итальянец Дж. Сегантини, русские живописцы К. А. Коровин, И. Э. Грабарь. Присущий импрессионизму интерес к мгновенному движению, ускользающим впечатлениям, текучей форме восприняли и скульпторы — О. Роден во Франции, М. Россо в Италии, П. П. Трубецкой и А. С. Голубкина в России. При своем появлении импрессионизм подвергся яростным нападкам официальных кругов, буржуазной публики и прессы, поскольку он нес новые темы и новые формы восприятия мира, в ряде отношений способствуя расширению реалистических принципов. Но в творчестве как самих импрессионистов, так и в особенности их последователей часто сказывался отход от анализа и оценки явлений социальной действительности.

Вслед за импрессионизмом во французской живописи конца XIX — начала XX в, возникли течения, получившие общее название «постимпрессионизм». Постимпрессионизм повысил интерес к философским и символическим началам искусства, к закономерной организации художественной формы — построению пространства, объема, к декоративной стилизации. При общих чертах творчество художников этого направления значительно отличается друг от друга. В этом отразилась атмосфера сложных, противоречивых поисков нравственных ценностей, которая характеризует период начинающегося кризиса европейской культуры.

Ведущий представитель постимпрессионизма — П. Сезанн стремился выявить величественную устойчивость и материальность мира, закономерность его структуры. Рядом с ним — голландец В. ван Гог. Его страстный социальный протест выразился в картинах, предельно напряженных по цвету, написанных порывистым, экспрессивным мазком. П. Гоген воплотил свои мечты о гармонии мира, поэтическом единстве человека и природы в картинах на темы быта и легенд Полинезии. Его творческие искания прокладывали путь символизму и стилю модерн, прямыми выразителями которых стали ученики Гогена (так называемая понтавенская школа, по названию деревушки в Бретани, где Гоген работал с учениками) и особенно его последователи из группы «Наби» (т. е. «пророки») — М. Дени, П. Боннар. Еще один крупный представитель постимпрессионизма — А. де Тулуз-Лотрек. В его полотнах и литографиях на темы быта парижской богемы (актеров, циркачей, завсегдатаев кафе) язвительная ирония подчеркнута выразительной остротой композиции, рисунка, цветового пятна. К постимпрессионизму причисляют также течение неоимпрессионизма, называвшееся также дивизионизмом (от французского слова «дивизионе» — «разделение») и пуантилизмом (от французского слова «пуант» — «точка»). Картины Ж. Сера, П. Синьяка, некоторые полотна К. Писсарро выписаны отдельными мазками правильной формы, наподобие точек или квадратиков.

|

*СЛОВАРЬ*

|

|

ИМПРЕССИОНИЗМ Развитие культуры последней трети XIX века в Европе связывается с подлинным переворотом и появлением совершенно отличных от прежних направлений в живописи. Первым из них стал импрессионизм, развивавшийся в обстановке острой борьбы реализма с академическим искусством. Изменениям подверглось буквально все: и техника письма, и сюжеты, и жанровая направленность. Традиционные религиозные и исторические предметы изображения уступают место пейзажным зарисовкам и городским сценкам. Вместо спокойной смены цветовой палитры приходит техника письма мазками, отдельными цветовыми пятнами. Главным становится сила и свежесть «первого впечатления», воспроизведение авторского взгляда на предмет, особая палитра красок, позволяющая передать игру освещения, переход от одного времени суток к другому. Импрессионисты утверждали красоту повседневной действительности во всем богатстве ее красок. Отсюда и название нового направления — импрессионизм. Среди его представителей — К.Моне, О.Ренуар, К.Писсарро. Именно картина К.Моне «Впечатление. Восход солнца» и дала название новому художественному феномену. Импрессионизм стал первым течением нового направления, позже получившего название модернизм, то есть современный, отличный от всего предшествующего искусства. Первая независимая выставка импрессионистов состоялась в 1874 году и преследовала цель не только отделиться от «академиков», но и добиться большего натурализма изображения с помощью тщательного подбора тонов и оттенков, а также новым цветовым решением. Всего с 1872 по 1886 г. состоялось 8 выставок. Период наивысших достижений импрессионизма связан с 1870-1880 годами. Однако ряд художников — Моне, Писсарро, Сислей — сохранили верность этому методу до конца своих дней. Импрессионизм оказал огромное влияние на формирование культуры живописи последующих 100 лет. Именно технические приемы импрессионистов послужили основой для новых творческих поисков постимпрессионистов, в основе манеры которых — рационализированный способ применения красок, строгое деление цвета. Среди его представителей — П.Сезанн, В.Ван Гог и П.Гоген, иногда сюда относят и А.Тулуз-Лотрека. Своей задачей они считали поиск новых, более созвучных новой действительности изобразительных средств. Импрессионизм рассматривался и как конец натурализма, обязательности для художника следования натуре, что привело к изменению акцента и взгляда на формальное искусство как на одну из форм отражения переживаний художника. Именно импрессионизм послужил толчком для появления абстрактного искусства, а в начале XX века к возникновению таких течений, как кубизм, конструктивизм, ташизм, где в основе лежало свободное обращение с изображаемым предметом, произвольная компоновка составляющих его частей и свободное расположение изображаемого предмета на плоскости (в пространстве).

|

Тема 4: Искусство стран Западной Европы последней трети XIX века.

В последней трети XIX века западноевропейское искусство развивалось уже в иных условиях, чем в предшествующие десятилетия. Поражение Парижской коммуны 1871 года открыло полосу реакции, которая лишь в конце столетия сменились новым подъемом рабочего и демократического движения. Искусство постепенно утрачивало свою критическую направленность и демократизм, что сказывалось в отходе художников от революционной проблематики и падении их интереса к показу труда и быта простого народа. Это характерно, например, для последнего крупного направления в искусстве XIX века - импрессионизма. Художники-импрессионисты, прозванные так за свое стремление к передаче белых зрительных впечатлений от действительности (термин происходит от французского слова «impression» - «впечатление»), внесли неоспоримый вклад в развитие художественных средств реалистической живописи. Они были страстно влюблены в окружающий мир, который передавали во всей его изменчивости. Живописцы изучали характер освещения в разное время суток, особенности атмосферных условий, влияние света на цвет. Ведущим жанром в творчестве импрессионистов стал пейзаж.

Эдуар Мане (1832-1883) занимает промежуточное положение между классиками демократического реализма и импрессионистами. Обращаясь к сюжетам, близким Рафаэлю и Джорджоне, художник в то же время насыщает их подлинно современным содержанием. Такова, например, картина «Завтрак на траве». Характер образов, манера письма, лаконизм рисунка - все это выдает руку мастера.

Портреты Мане говорят об умении несколькими штрихами, мазками кисти передать не только сходство, но и характер.

В Музее импрессионизма находятся две прославленные работы Мане: «Завтрак на траве» и «Олимпия», когда-то вызвавшие целую бурю негодования публики и официальной критики. Теперь перед ними почтительно стоят люди. Слова Золя, сказанные более ста лет назад: «Судьба уготовила в Лувре будущее место для «Олимпии» и «Завтрака на траве», - оказались пророческими. Обе картины - на одной изображено небольшое общество на лоне природы, на другой - лежащая на белых покрывалах обнаженная натурщица - навсегда врезаются в память.

«Олимпия» продолжает определенную линию в развитии искусства, связанную с изображением обнаженного тела.

Картина «Завтрак на траве» относится к ранним работам Мане, в которой он решает поставленную перед собой задачу: изображение жизни и людей своего времени. Присущая художнику свежесть восприятия действительности сочетается в них с умением раскрыть поэзию обыденных явлений. Мане умеет передать живописную прелесть и красочное богатство самых простых мотивов. Высокие живописные достижения, богатство и широта техники, свежесть колорита и тонкая красочность работ гениального художника определили его влияние на многих французских художников конца XIX века.

Ренуар, Моне, Писсарро, Сислей и другие образовали в 70-80 годы сплоченную группу, к которой присоединился Дега. Молодежь возмущалась косностью и слащавостью салонного искусства, ратовала за художественную правду. Серьезное внимание уделяла она совершенствованию технических средств и приемов живописи. Но, обогатив искусство новыми завоеваниями, импрессионисты утратили во многом интерес к общественно-политической жизни, присущей предшествующему поколению. Социальная тематика не привлекала их, ведущими жанрами творчества стали пейзаж, натюрморт, интимные жанровые сцены. Но были и такие, у которых социально-критическая тенденция существовала - это Эдгар Дега (1834-1917).

По сюжетам его картины разделяются на четыре группы: балет, скачки, обнаженная натура и прачки. Художник был фактически первым европейским мастером, который увидел балет по-новому. В «Танцевальном классе» или «Голубых танцовщицах» изображены балерины, но не на сцене, а за кулисами, во время репетиции. На лицах написано утомление или напряженное внимание; исчезли улыбки, показное изящество. Повороты фигур часто некрасивы, движения угловаты. Взгляд скользит по худым спинам, острым локтям, жилистым шеям. И вместе с тем зрелище, созданное Дега, прекрасно, прекрасно истинной красотой большого искусства. Мерцают и переливаются газовые юбки, сверкают в волосах и на корсажах зеленые, красные и голубые ленты, легко касаются тела ноги в розовых балетных туфлях. Небольшой кусок действительности увиден во всей его сложности. Дега, как никто среди современников, умел подмечать теневые стороны жизни.

В отличие от заостренного искусства Дега живопись Огюста Ренуара (1841-1919) можно назвать гимном радости бытия, не омраченного переживаниями и сомнениями. «В нем какая-то бездна молодости, - писал о Ренуаре А. В. Луначарский, - он любит солнце, которое может все озолотить, и его художественное сердце - само такое солнце. У него нет глаз для скорбного и уродливого: он видит цветы, лучи солнца, детей, прелестных женщин, и все это играет, просто радуясь жизни и воздуху... Смотрите картины Ренуара и учитесь у этого милого человека хоть изредка смотреть на жизнь под его счастливым углом зрения!».

Любой жанр, выполненный Ренуаром, остается солнечным в лучезарном потоке света.

Наиболее последовательно принципы импрессионизма проявились в творчестве пейзажиста Клода Оскара Моне (1840-1926). Даже свое название - импрессионизм - течение получило от наименования пейзажа Моне «Впечатление. Восход солнца». Художник не ищет выигрышных мотивов, а пишет самые обычные улицы и площади столицы. Но как нелегко было уловить это изменчивое освещение и передать его на полотне. «.. .Как много надо работать, писал Моне, - чтобы передать то, что я хочу уловить: «мгновенность» и, главное, атмосферу и свет, разлитый в ней». Этот интерес к «мгновенности» и в то же время стремление возможно полнее охарактеризовать тот или иной объект в разных условиях освещения заставили художника обратиться к принципу серийности. Он создал циклы «Стога сена», «Руанский собор». Сам предмет изображения отступает в этих циклах на второй план, и главным героем картины становится изменчивый и непостоянный свет.

Художник с наибольшей последовательностью разработал принципы импрессионистической живописи: писал отдельными мазками чистого цвета, пытался передать изменчивое освещение в разное время дня и года.

Картины Моне в музее импрессионизма не имеют обычных рам, а «вставлены» в стену. Отсутствует и принятый порядок развески, преобладают динамика и асимметрия. Такой принцип экспозиции оправдан. Ведь Моне хотел «поймать мгновение», вызвать у зрителя иллюзию смены освещения, изменяющего видимый мир.

Моне открыл для искусства мотивы, казалось бы, лишенные всякой поэтичности: «Мост в Аржантейле», «Улица Монторжей: праздник 30 июля 1878 года». Изображая национальный праздник, Моне передает восприятие многокрасочного мира, бушующего многообразием зрелища.

Пересмотр принципов импрессионизма осуществили Ван Гог, Гоген, Сезанн и другие мастера, вошедшие в историю искусства под именем постимпрессионистов (латинское слово «post» означает «после»). В отличие от импрессионистов, эти художники уже не были единомышленниками. Их объединяло лишь то, что они выступили после импрессионистов и каждый из них прошел через увлечение импрессионизмом. Многое взяв от предшественников, постимпрессионисты не создали уже единой группы, единого метода. Они были творчески разобщены.

Ван Гог одухотворяет неживые предметы, Гоген придает характер фантастической декорации природе.

Стремление уйти от действительности, от острых социальных конфликтов, мечты о единстве природы и человека лежали в основе творчества Поля Гогена (1848-1903), жизнь которого прошла в скитаниях. Он уехал на Таити, где нашел мир, насыщенный фантастикой и ярким красочным великолепием.

Ван Гог - художник остропсихологического дарования. Его творчество отличает стремление вернуть искусству большие нравственные и социальные проблемы.

Винсент Виллем Ван Гог (1853-1890) писал портреты, жанровые сцены, натюрморты, пейзажи. Каждое его произведение воспринимается как исповедь живописца, с удивительной заинтересованностью изображающего все, что его окружает.

Извилистые рисующие мазки бегут по холсту, застывают сгустками, делая поверхность картины неровной, бугристой. С помощью этих приемов передается нервная взволнованность художника, видящего красоту мира и в то же время ощущающего его несовершенство. Все, что он изображал, отмечено печатью его собственных, часто трагических, всегда очень напряженных переживаний.

Не менее сильное влияние на развитие западноевропейского искусства оказал Поль Сезанн (1839-1906). В противоположность импрессионистам, Сезанн стремился к передаче устойчивых объемных форм, конструктивности. «...Я считаю, что в живописи мы логически раскрываем то, что видим и чувствуем в природе...» - утверждал художник. Композиции его картин продуманны, лишены случайности. Цвет не подчиняется мгновенным изменениям освещения, а уверенно моделирует формы чередованием темных и холодных тонов.

Представление об основных художественных направлениях в искусстве XIX века гораздо легче составить на примере живописи, чем скульптуры. Скульптура отставала от живописи и в гораздо большей степени зависела от официальных вкусов и требований.

В последней трети XIX века европейская пластика выдвинула двух мастеров, без характеристики творчества которых представление о развитии искусства тех лет будет неполным. Это француз Роден и бельгиец Менье.

Творчество Рене Франсуа Отюста Родена (1840-1917) исполнено глубокого философского значения и большой жизненной правды. В центре его внимания - человек.

Роден полон уверенности в безграничной выразительности пластики человеческого тела, с помощью которой можно передать все - от глубокого интимного чувства любви до нравственного, гражданского подвига. Роден понимал, что восприятие скульптуры очень во многом зависит от окружающего ее света. Эскизность и динамичность обработки формы, по которой скользит свет, помогают воспринимать его произведения в неразрывном единстве с окружающей средой.

Одной из известнейших работ О. Родена является памятник «Граждане Кале», в которой он запечатлел подвиг жителей города Кале во время Столетней войны между Францией и Англией. Чтобы спасти город, шесть его граждан должны были явиться к неприятелю и отдаться в его руки. Тема подвига раскрывается Роденом как психологическая драма. Каждый из персонажей наделен своим характером - среди них есть и сомневающийся, и отчаявшийся, но над всеми доминирует образ исполненного мужества человека. Именно он вбирает в орбиту своего эмоционального воздействия всех участников шествия. Роден видел свою скульптуру стоящей без постамента, прямо на земле, чтобы подходящий к ней человек мог сравнить себя с бронзовыми героями, спросить себя: «Способен ли я на такое?».

Словарь: импрессионизм, постимпрессионизм; Эдуар Мане, Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Камиль Писсаро, Альфред Сислей, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, О.Роден.

Домашнее задание: знать следующие произведения - Э.Мане «Завтрак на траве», «Олимпия»; Э.Дега «Танцевальный класс», «Танцовщицы»; О.Ренуар «У моря», «Портрет Жанны Самарии»; К.Моне «Впечатление. Восход солнца», цикл «Стога сена», цикл «Руанский собор», «Мост в Аржантейле», «Улица Монторжей»; произведения К. Писсаро и А.Сислея; П.Сезанн «Пьеро и Арлекин» и др.; П.Гоген «Сбор плодов», «Здравствуйте, господин Гоген»; В.Ван Гог «Подсолнухи», «Соломенные крыши Овера»; О.Роден «Граждане Кале», «Мыслитель»; развивать умение «читать» картину, выделяя особенности техники живописи.

Тема 5: Западноевропейское искусство XX века.

XX век - век острых противоречий, глубоких социальных конфликтов, разочарований и вместе с тем надежд всего человечества, век настойчивых исканий новых, более совершенных путей развития человеческого общества. По сложности исторических процессов XX век резко отличается от предшествующих периодов развития общества. В это время распадается колониальная система, обостряются социальные противоречия. Мир сотрясают революции.

Что же нового, ценного принесло искусство XX века?

Стремление к реализму, конструктивной ясности и вещественности форм было ведущей тенденцией развития изобразительного искусства в первом десятилетии XX века. Но одновременно в этот период возникает другая тенденция, порывающая с реализмом. Одно за другим возникают новые направления.

Обычно все эти новые течения в живописи, скульптуре и графике объединяются понятием «модернизм» (от французского слова «moderne» - «современный», «новейший»). Термин «модернизм» не следует путать с термином «модерн», применяемого для обозначения стиля в искусстве конца XIX века.

Первым крупным новым течением в Западной Европе был кубизм. Он возник в 1907 году. Художники-кубисты исходили из мысли, что в основе натуры лежат простые геометрические объемы. В своих картинах они разлагали предметный мир на простейшие геометрические формы. В поисках объемно-колористических элементов вещей кубисты отказываются, по существу, от передачи качественного своеобразия предметов, от образа человека.

С нарастанием кризиса и противоречий в обществе после катастрофы Первой мировой войны в искусстве все более распространяется идея отрицания разума, проповедуется страх перед действительностью, представляемый в виде хаоса. Одним из основных течений в искусстве становится абстракционизм. Художники-абстракционисты не передают реального мира, предметную достоверность. Композиции из холстов и графических листов состоят из разнообразных плоскостей, красочных пятен, линий.

Другое течение искусства - сюрреализм. Это слово в переводе значит «надреализм». Сюрреалисты ставят перед собой цель показать в искусстве мистические видения, кошмарные сны, галлюцинации.

Но были в модернистском искусстве художники, творчество которых выходило за рамки модернизма. Примером может служить творчество Анри Матисса (1869-1954). Он создавал произведения, поражающие щедрой красочностью, исполненные жизнерадостностью и ликованием. Матисс восхищался красотой природы, противопоставляя ей дисгармонию окружающего социального мира.

Одна из характерных особенностей искусства XX века - многоликость творчества художников, разнообразие и контрастность их творческих исканий. Именно к такого рода художникам принадлежал испанский художник Пабло Пикассо (1881-1973). Художник ставил перед собой и чисто декоративные задачи, и экспериментировал с формой произведений, однако чаще всего с необычайной настойчивостью искал ответы на животрепещущие социально-философские и эстетические вопросы XX века. Его знаменитый рисунок «Голубь мира» стал символом мира и счастья всего человечества.

В развитии реализма XX века большую роль сыграли художники американского континента.

Крупным представителем реализма в американском искусстве является Рокуэл Кент (1882-1971). Главное место в его творчестве заняли произведения, рассказывающие о жизни народов Гренландии, Аляски, Огненной Земли. Восхищение природой, не тронутой цивилизацией, сочетается в его произведениях с острым чувством современности. Художник находит величие в отважных жителях Севера, в их могучих характерах, внутренней чистоте.

Это очень краткий обзор развития изобразительного искусства в XV1I1-XX веках, рассказывающий о наиболее важных вехах этого пути.

|

*СЛОВАРЬ*

|

|

МОДЕРНИЗМ Данное художественное течение возникло в конце XIX — начале XX века во многих странах Европы, а позднее распространилось в Соединенных Штатах, Северной Африке, Турции и Японии. Такая широта была обусловлена тем, что модернизм был тесно связан с социальными изменениями своего времени и отразил взгляды, настроения и вкусы тех людей, которые в конце XIX века совершили подлинный промышленный переворот. Для этих новых людей: банкиров, купцов, промышленников — и создавалась культура. Не случайно стиль модерн, в котором архитектор Федор Шехтель в Москве строил многие особняки, в обиходе получил название «стиль миллионеров». Исследователи полагают, что стиль модерн носил чисто практический характер и проявился прежде всего в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Так, в Милане, Турине, Генуе и Мантуе (Италия) он отразился в убранстве решеток и отделке зданий, в Бельгии и Британии — в использовании гладких плоскостей с растительным орнаментом. Несмотря на эклектичность — соединение стилевых приемов разных художественных систем в рамках одного произведения или жанра, модернизм отличался рядом резко выраженных особенностей. Прежде всего это было стремление создать нечто прекрасное в рамках подражания живой природе. Тоска по всему негородскому и несовременному отразилась прежде всего в использовании растительных и морских мотивов. Такое цельное и чистое искусство должно было существовать само по себе, как нечто органически цельное. Вместе с тем модернизм отличается поиском новых изобразительных приемов, поэтому в наши дни его нередко называют авангардом. Вместо прямой изобразительности пришло геометрическое видение мира, ломаные линии и разнообразные фигуры стали отражать сложный мир, окружавший человека. Стремление художников найти новые, совершенно уникальные приемы воплощения воображаемого ими мира видно ив названиях нового движения — стиль модерн в России, «ар нуво» в Бельгии и Франции, «сецессион» в Австро-Венгрии, «югендштиль» в Германии, «стиль либерти» в Италии, «модерн стайл» в Великобритании, «стильТиффани» в США. Большинство современных исследователей отмечают, что определение всех новаторских течений как модернистских неточно. Модернизм — это явление, связанное с определенными социальными настроениями и четко локализуемое сравнительно коротким периодом рубежа XIX-XX веков. В недрах же модернизма зародился авангард, вобравший в себя многоликую культуру XX века и взявший от своего предшественника все самое оригинальное, живое, острое, необычное, даже где-то забавное. Элементы модернизма можно видеть и в культуре XX века (постмодернизм). ПОСТМОДЕРНИЗМ— условный термин, объединяющий ряд явлений художественной жизни ряда стран 60-80-х годов. Понятие «постмодернизм» внутренне противоречиво, поскольку охватывает как критические тенденции по отношению к авангардизму как таковому, так и различные позднейшие этапы самого авангардизма. Впервые термин стал применяться в архитектурной критике для обозначения направления, представители которого вместо современных стандартных, безликих построек обратились к подражанию различным историческим стилям и народному зодчеству. Американские и итальянские архитекторы Р.Вентури, Ч.Мур и другие считали, что только в таких, проверенных временем, постройках человек чувствует себя действительно комфортно. Внешним выражением направления стало создание в конце 70-х годов общественных зданий, окруженных ярко раскрашенными аркадами и колоннами, напоминающими древнеримские форумы и римские барочные здания. Новизна заключалась не только в том, что были обновлены и гротескно переосмыслены традиционные архитектурные формы, но и в использовании современных материалов: анодированного алюминия, нержавеющей стали. Интерьеры этих зданий обставлялись громоздкой старомодной мебелью, а фасады украшались тяжелыми карнизами и фронтонами, мощными колоннами и рельефами (Пьяцца д'Италия в Нью-Орлеане, США, архитектор Ч.Мур). Архитекторы постмодернизма стали создателями новой концепции современного градостроительства, создания городов-спутников, распланированных по строго осевой системе, застроенных деревянными и каменными особняками с развитыми скатными крышами, слуховыми окнами и дымовыми трубами (проекты американского архитектора Р.Вентури). Правда, иногда постмодернизм вырождался в помпезную эклектику, перекликающуюся с ретроспективно-стилизаторскими веяниями «массовой культуры». В изобразительном искусстве с постмодернизмом обычно связывают направления, тяготеющие к предметно-натуральному восприятию жизни.

|

Словарь: модернизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм, постмодернизм; А.Матисс, П.Пикассо, Р.Кент.

Домашнее задание: знать произведения А.Матисса, П.Пикассо Р.Кента «Эскимос в каяке»; найти работы Сальвадора Дали, Фрица Гларнера.

Тема 6: Течения и направления в архитектуре XX века.

В начале XX века развитие различных видов искусства протекает неравномерно. В то время, как живопись переживает глубокий кризис, архитектура получает по сравнению с XIX веком относительно благоприятные условия. Общественный характер производства, бурный рост техники, потребность в массовом строительстве вызывает рост городов. Старые города с узкими улочками приходят в несоответствие с развивающимся транспортом. Необходимость решить транспортную проблему и обеспечить нормальные санитарные и жилищные условия населению порождают градостроительные проекты, а также новые формы расселения рабочих из трущоб. Она характеризуется стремлением смягчить в городах социальные контрасты и устранить чрезмерную концентрацию населения. Вокруг больших городов в некоторых странах возникают города-сады с индивидуальными жилыми домами, промышленные города, рабочие поселки со строго функциональным расселением территории.

Зодчество в отличие от живописи - вид искусства, неразрывно связанный с материальным производством, техническим прогрессом, удовлетворением практических запросов общества. На смену электризма XIX века приходят поиски цельного стиля, основанного на применении новых конструкций и материалов, введенных в практику с 1840 года (сталь, цемент, бетон, железобетон, различные сложные покрытия: висячие, сводчато-напольные и др.).

Первый жилой дом, в котором был применен новый строительный материал - железобетон, сооружен в Париже архитектором О. Перре в 1903 году.

В разных странах распространяется название нового стиля - модерн (от французского современный).

Большое воздействие на развитие мировой архитектуры оказал выдающийся французский архитектор Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль Эдуард Жанпере, 1887-1965 гг.) - глава конструктивизма. Практик и теоретик в области градостроительства и жилого строительства, он стремился ответить на реальные запросы жизни, учитывая возможности, которые дает современная техника. Его идеал - простота и точность ясных геометрических объемов железобетонных конструкций, открывших богатейшие возможности и для принципиально нового объемно-пространственных композиций и форм. Сформированные Ле Корбюзье пять принципов легли в основу профессиональных приемов новой архитектуры 1920-1930 гг.:

1. Дом на столбах.

2. Сад на плоской крыше.

3. Свободный план.

4. Горизонтально протяженные окна.

5. Свободная композиция фасада.

Страстный мечтатель и вместе с тем практик, он выдвинул идею застройки города небоскребами, с новой транспортной системой.

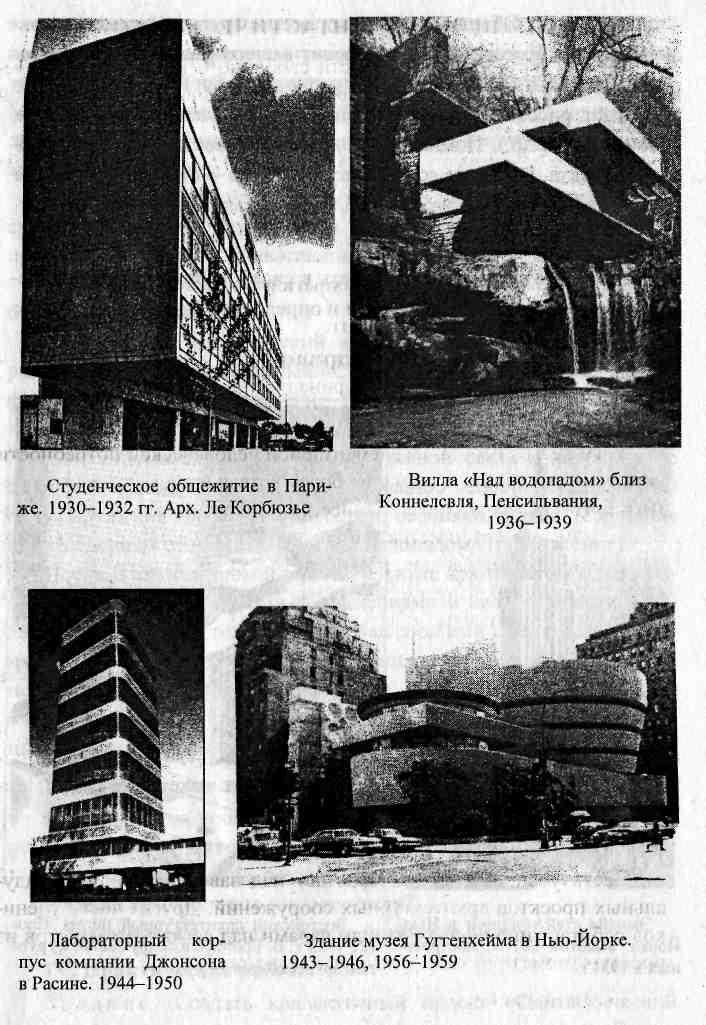

Проект идеального города современности был изложен им в книге «Урбанизм» (от латинского «урбас» - город). Наиболее известные проекты Ле Корбюзье: вилла в Пуасси (1931 г.), Министерство легкой промышленности в Москве (1935 г.), общежитие швейцарских студентов в Париже (1930-1932 гг.).

Видную роль в развитии современной архитектуры и прикладных искусств сыграла деятельность крупного центра так называемого функционального направления в Германии - школа Баухуз во главе с архитектором В. Гропиусом (1883-1969 гг.). На первый план выдвигались инженерно-технические принципы и ясно выраженный конструктивный каркас здания. Характерный облик зданий - гладкие бетонные стены и огромные окна в виде сплошных горизонтальных прорезей, отсутствие всяких декоративных деталей. Монотонность определяет характер почти всех сооружений, созданных по его проектам во многих странах (пример Бостонский архитектурный центр. Проект. 1953 г.)

Развитие американского города, его лицо определили небоскребы. Чикагские архитекторы (чикагская школа) разработали проекты небоскребов с нависающими стенами.

Примером может служить конторское здание «Эмпайр стейт билдинг» в 102 этажа (1931 г.).

Крупнейший американский архитектор Л. Райт (1869-1959) разрабатывает так называемый «Стиль прерий» и выдвигает новую форму человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли.

Райт стремится к установлению тесной связи архитектуры с природой и максимальному использованию особенностей природного окружения. Он строит коттеджи, особняки, виллы. К лучшим произведениям относится «Дом над водопадом».

После Второй мировой войны развитие архитектуры определялось необычайно высокими достижениями и изобретениями в области строительной техники, представляющими самые разнообразные и смелые конструктивные решения и формы. В архитектуре используются алюминий, пластмассы, синтетические материалы, благодаря которым стали осуществимы пластические архитектурные формы с плавными очертаниями.

Словарь: модерн, конструктивизм; Ле Корбюзье, В.Гропиус, Л.Райт.

Домашнее задание: знать архитектурные сооружения - Л.Райт «Дом над водопадом»; «Эмпайр стейт билдинг»; В.Гропиус «Бостонский архитектурный центр»; Ле Корбюзье «Вилла в Пуасси», общежитие швейцарских студентов в Париже.